現場の開発では、GoFデザインパターンを全て完璧に覚える必要はありませんが、よく使うパターンを押さえておくことで、設計やリファクタリング、チーム開発のコミュニケーションが一気に楽になります。

本記事では「現場で本当に頻出する」パターンに絞って、具体的なイメージと簡単なコード例を交えながら解説します。

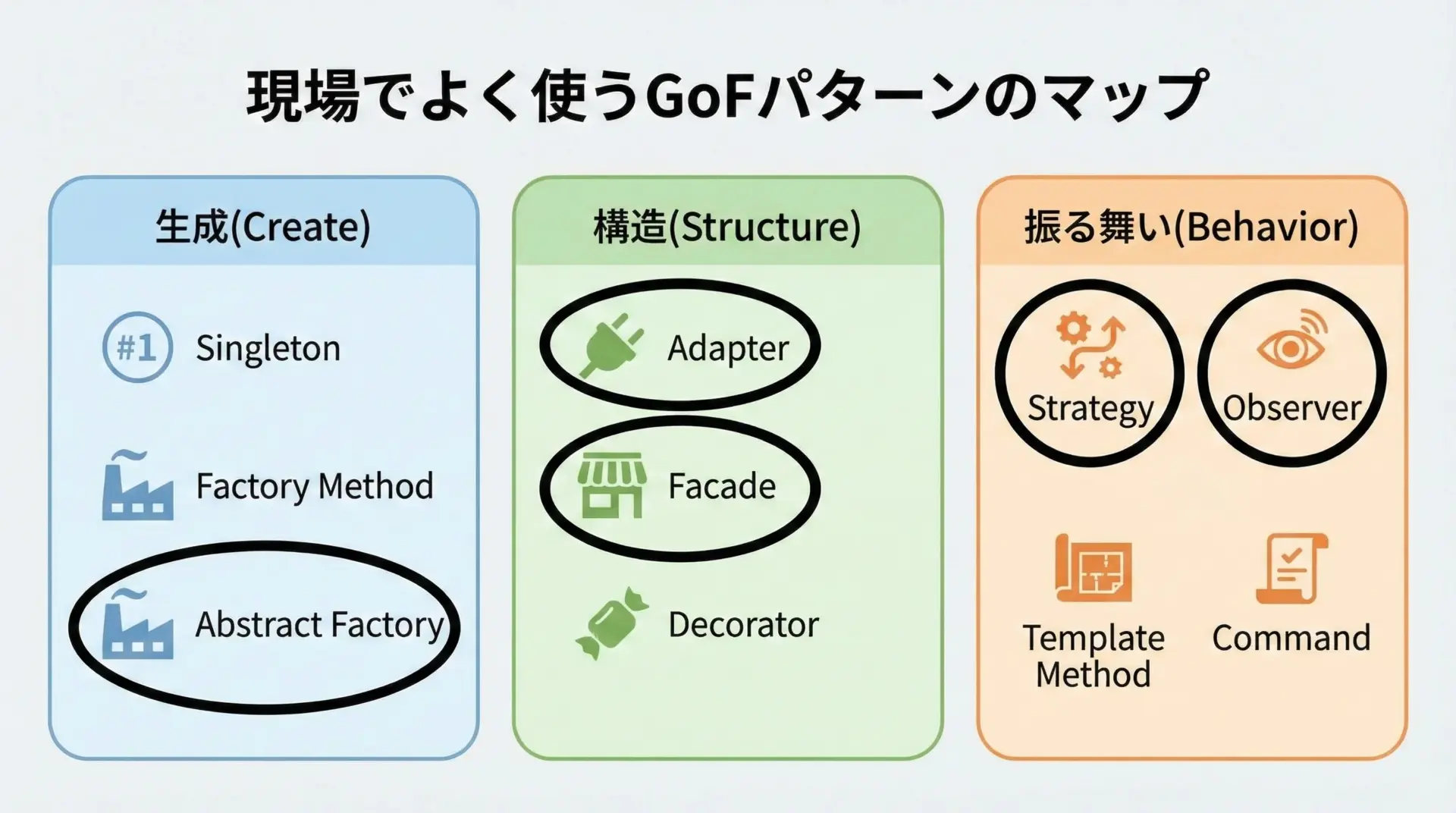

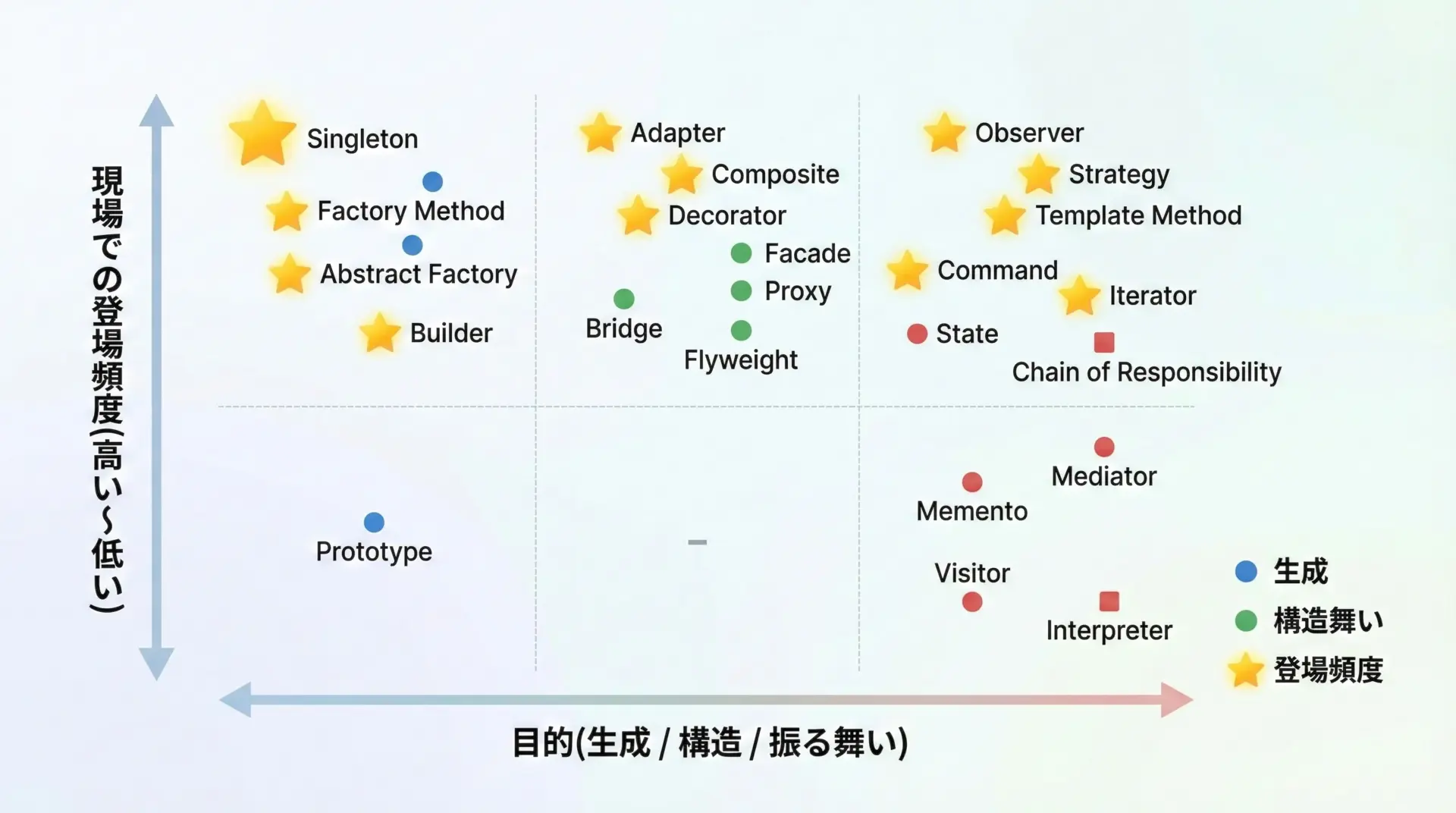

よく使うGoFデザインパターンの全体像

GoFの23パターンのうち、一般的な業務システムやWebアプリケーションでよく名前が挙がるのは次のあたりです。

- 生成に関するパターン

- Singleton

- Factory Method

- Abstract Factory

- 構造に関するパターン

- Adapter

- Facade

- Decorator

- 振る舞いに関するパターン

- Strategy

- Observer

- Template Method

- Command

この記事では、この中でも「頻度が高く、理解しておくと得をしやすいパターン」に的を絞って説明していきます。

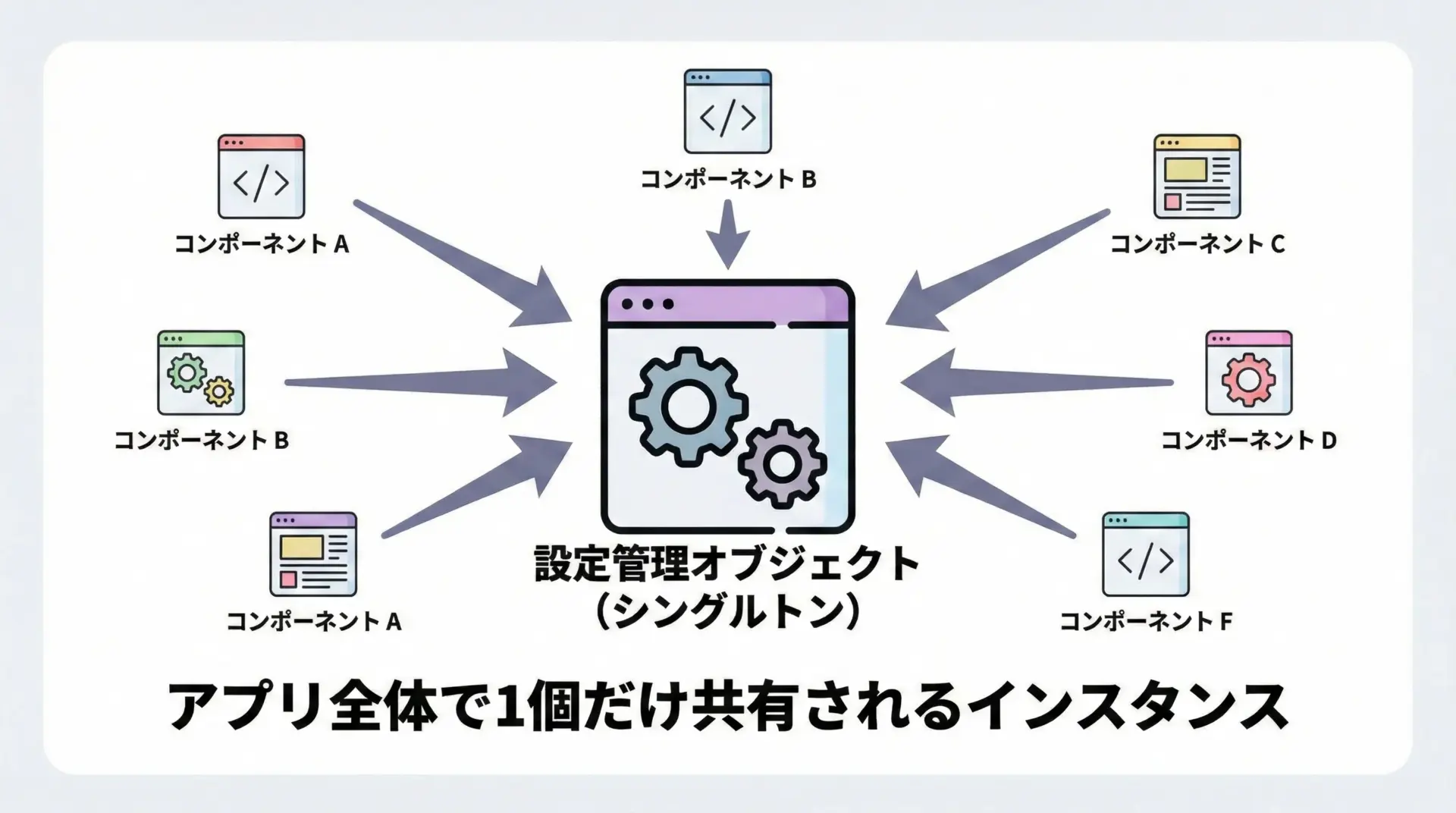

Singletonパターン

Singletonとは何か

Singletonパターンは「クラスのインスタンスを1個だけに制限し、どこからでも同じインスタンスにアクセスできるようにする」パターンです。

設定情報の管理、ログ出力クラス、接続プールなど、アプリケーション全体で共有すべきオブジェクトに用いられます。

実務では、フレームワーク側がDIコンテナなどで実質的なSingletonを提供していることも多く、自分でベタにSingletonを書く頻度は減ってきていますが、概念としては依然よく登場します。

Singletonのシンプルな実装例(C++風)

#include <iostream>

#include <string>

// ロガークラスをSingletonとして定義

class Logger {

private:

// 唯一のインスタンスへのポインタ

static Logger* instance;

// 外からnewできないようにコンストラクタをprivateにする

Logger() {}

public:

// コピーコンストラクタと代入演算子を禁止

Logger(const Logger&) = delete;

Logger& operator=(const Logger&) = delete;

// インスタンス取得メソッド(グローバルアクセスポイント)

static Logger* getInstance() {

if (instance == nullptr) {

instance = new Logger();

}

return instance;

}

// ログ出力メソッド

void log(const std::string& message) {

std::cout << "[LOG] " << message << std::endl;

}

};

// 静的メンバ変数の定義

Logger* Logger::instance = nullptr;

int main() {

// どこから呼んでも同じインスタンスが返される

Logger* logger1 = Logger::getInstance();

Logger* logger2 = Logger::getInstance();

logger1->log("アプリケーション開始");

logger2->log("同じインスタンスからログを出力");

// ポインタが同じであることを確認

if (logger1 == logger2) {

std::cout << "logger1とlogger2は同じインスタンスです" << std::endl;

}

return 0;

}[LOG] アプリケーション開始

[LOG] 同じインスタンスからログを出力

logger1とlogger2は同じインスタンスですSingletonを使うときの注意点

「どこからでもアクセスできる=グローバル変数に近い」という面があるため、テストがしづらくなったり、依存関係が見えづらくなったりします。

実務では次のような方針がよく取られます。

- テスト可能性を重視する場合は、DIコンテナなどでスコープを管理し、明示的に依存を注入する

- どうしてもグローバルな1インスタンスが必要な場合のみSingletonを使う

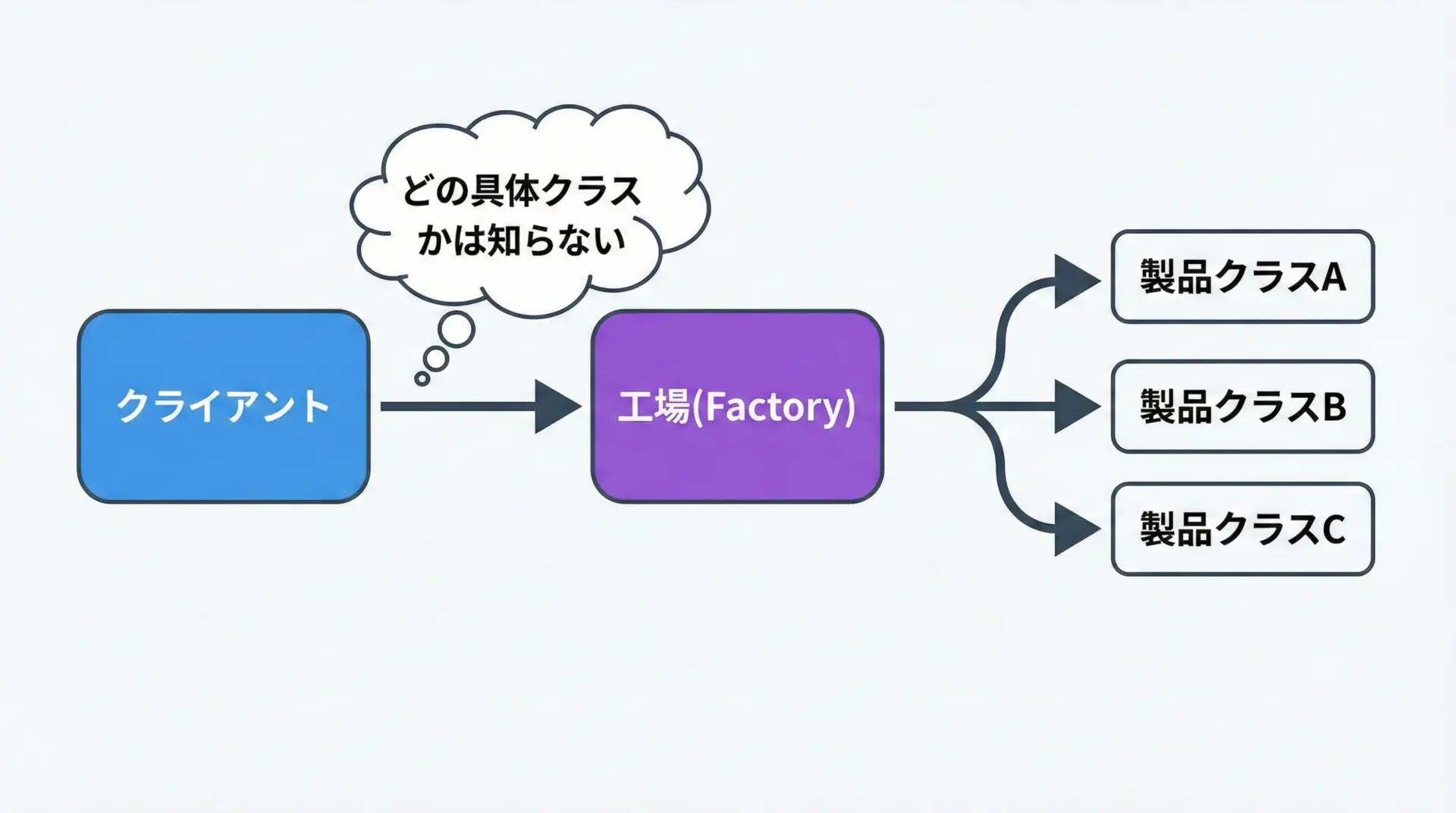

Factory Method / Abstract Factory

工場パターンのイメージ

Factory MethodとAbstract Factoryはどちらも「生成処理をカプセル化する」パターンです。

現場では、次のように理解しておくと整理しやすくなります。

- Factory Method

- 1種類の製品に対して、「どの具体クラスをnewするか」をサブクラス側に任せる

- Abstract Factory

- 関連する複数の製品群(ボタン+テキストボックスなど)を、まるごと切り替えられるようにする

フレームワークやライブラリが内部実装で使っていることが多く、「自分で0から書く」というよりは「コードリーディングでよく出会う」パターンです。

Factory Methodの簡単な例(Java風)

// 製品インターフェース

interface Message {

String getContent();

}

// 具体的な製品A

class HelloMessage implements Message {

public String getContent() {

return "Hello!";

}

}

// 具体的な製品B

class ByeMessage implements Message {

public String getContent() {

return "Good bye!";

}

}

// Creator(生成側の抽象クラス)

abstract class MessageCreator {

// Factory Method: 具体的に何を作るかはサブクラスに任せる

protected abstract Message createMessage();

// 共通の処理フロー

public void print() {

Message msg = createMessage();

System.out.println(msg.getContent());

}

}

// 具体Creatorその1

class HelloMessageCreator extends MessageCreator {

protected Message createMessage() {

return new HelloMessage();

}

}

// 具体Creatorその2

class ByeMessageCreator extends MessageCreator {

protected Message createMessage() {

return new ByeMessage();

}

}

public class Main {

public static void main(String[] args) {

MessageCreator helloCreator = new HelloMessageCreator();

MessageCreator byeCreator = new ByeMessageCreator();

helloCreator.print(); // Hello!

byeCreator.print(); // Good bye!

}

}Hello!

Good bye!「生成処理だけを差し替え、それ以外の処理フローは共通化したい」ときに役立ちます。

Strategyパターン

Strategyとは何か

Strategyパターンは「アルゴリズム(処理のやり方)をオブジェクトとして切り出し、実行時に差し替えできるようにする」パターンです。

実務では次のような場面でよく登場します。

- 課金計算ロジックを契約プランごとに変えたい

- 検索条件の組み合わせを、複数パターンから選べるようにしたい

- ソートやフィルタリングの方針を、設定やユーザ操作で切り替えたい

Strategyのサンプル(C++)

#include <iostream>

#include <memory>

// 戦略インターフェース

class DiscountStrategy {

public:

virtual ~DiscountStrategy() = default;

// 金額を受け取り、割引後の金額を返す

virtual int apply(int price) const = 0;

};

// 具体戦略A: 定率割引(10%OFF)

class PercentageDiscount : public DiscountStrategy {

public:

int apply(int price) const override {

return static_cast<int>(price * 0.9); // 10%割引

}

};

// 具体戦略B: 定額割引(500円OFF)

class FixedDiscount : public DiscountStrategy {

public:

int apply(int price) const override {

int discounted = price - 500;

return discounted > 0 ? discounted : 0;

}

};

// Context: 戦略を保持し、必要なときに呼び出す側

class PriceCalculator {

private:

std::shared_ptr<DiscountStrategy> strategy;

public:

// 戦略を差し替え可能にする

void setStrategy(std::shared_ptr<DiscountStrategy> s) {

strategy = s;

}

int calculate(int basePrice) const {

if (!strategy) {

// 戦略が設定されていない場合は割引なし

return basePrice;

}

return strategy->apply(basePrice);

}

};

int main() {

PriceCalculator calculator;

// プランA: 定率割引

calculator.setStrategy(std::make_shared<PercentageDiscount>());

std::cout << "定率割引後: " << calculator.calculate(3000) << "円" << std::endl;

// プランB: 定額割引

calculator.setStrategy(std::make_shared<FixedDiscount>());

std::cout << "定額割引後: " << calculator.calculate(3000) << "円" << std::endl;

// 割引なし

calculator.setStrategy(nullptr);

std::cout << "割引なし: " << calculator.calculate(3000) << "円" << std::endl;

return 0;

}定率割引後: 2700円

定額割引後: 2500円

割引なし: 3000円if文やswitch文でアルゴリズムが増殖してしまったとき、Strategyで外出しするとコードが整理されやすくなります。

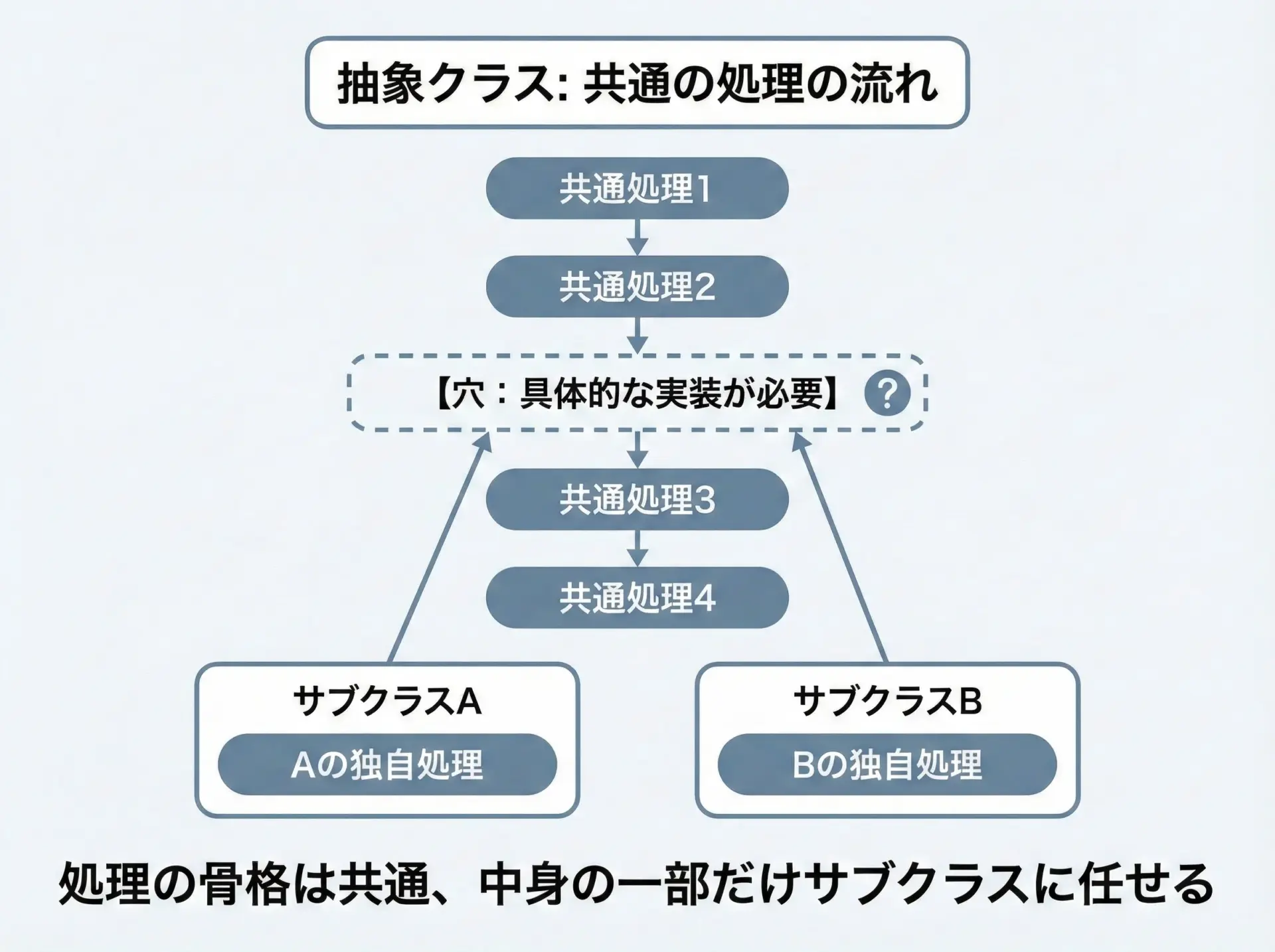

Template Methodパターン

Template Methodのイメージ

Template Methodパターンは「処理の流れ(テンプレート)を抽象クラスで固定し、細部の処理だけサブクラスに任せる」パターンです。

フレームワークのコールバックや、バッチ処理、データ読み込み処理などでよく見られます。

Template Methodのサンプル(Java)

// 抽象クラス: テンプレートメソッドを持つ

abstract class DataImporter {

// テンプレートメソッド: 処理の流れ(骨格)を定義

public final void execute() {

open();

readData();

close();

}

// 共通の前処理・後処理(必要ならオーバーライド可)

protected void open() {

System.out.println("接続を開きます");

}

protected void close() {

System.out.println("接続を閉じます");

}

// 具体的な読み込み処理はサブクラスに任せる

protected abstract void readData();

}

// CSVインポート用のサブクラス

class CsvImporter extends DataImporter {

@Override

protected void readData() {

System.out.println("CSVファイルからデータを読み込みます");

}

}

// APIインポート用のサブクラス

class ApiImporter extends DataImporter {

@Override

protected void readData() {

System.out.println("外部APIからデータを取得します");

}

}

public class TemplateMethodSample {

public static void main(String[] args) {

DataImporter csv = new CsvImporter();

DataImporter api = new ApiImporter();

csv.execute();

System.out.println("----");

api.execute();

}

}接続を開きます

CSVファイルからデータを読み込みます

接続を閉じます

----

接続を開きます

外部APIからデータを取得します

接続を閉じます「前後の共通処理は一箇所にまとめたいが、真ん中だけ用途ごとに変えたい」ときに、Template Methodはとても有効です。

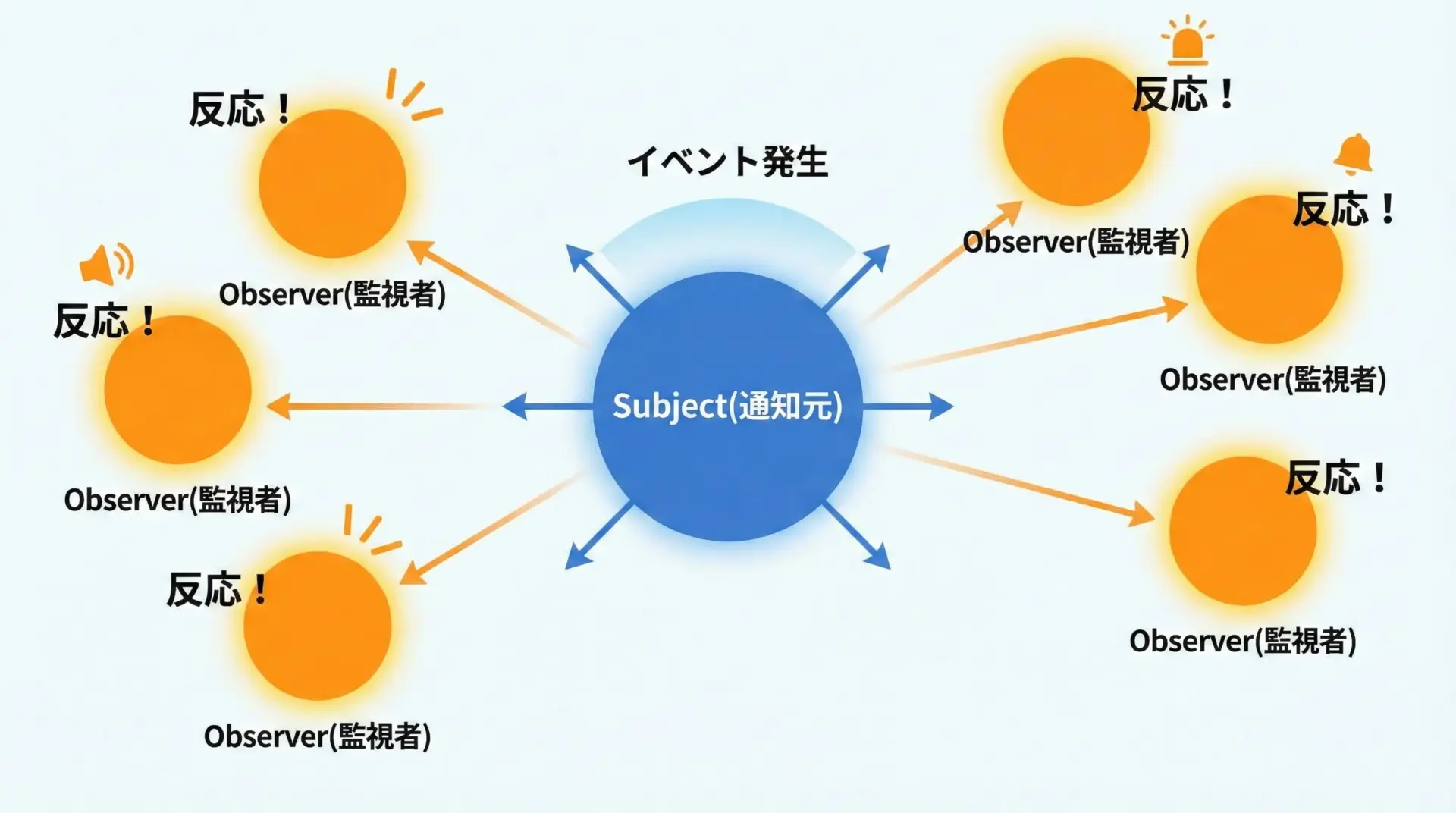

Observerパターン

Observerとは何か

Observerパターンは「あるオブジェクトの状態変化を、複数のオブジェクトに自動的に通知する」パターンです。

GUIのイベントリスナや、リアクティブプログラミング、ドメインイベントなど、現場でかなり頻繁に見かける概念です。

Observerの簡単な例(C++)

#include <iostream>

#include <vector>

#include <string>

#include <memory>

// 前方宣言

class Observer;

// Subject(観察される側)

class Subject {

private:

std::vector<std::weak_ptr<Observer>> observers;

std::string state;

public:

void attach(std::shared_ptr<Observer> obs) {

observers.push_back(obs);

}

void setState(const std::string& s);

const std::string& getState() const {

return state;

}

void notify();

};

// Observer(観察する側)のインターフェース

class Observer {

public:

virtual ~Observer() = default;

virtual void update(Subject& subject) = 0;

};

// 具体的Observer A

class ConsoleObserver : public Observer {

public:

void update(Subject& subject) override {

std::cout << "ConsoleObserver: state = " << subject.getState() << std::endl;

}

};

// 具体的Observer B

class LengthObserver : public Observer {

public:

void update(Subject& subject) override {

std::cout << "LengthObserver: length = "

<< subject.getState().size() << std::endl;

}

};

// Subjectのメソッド実装

void Subject::setState(const std::string& s) {

state = s;

notify(); // 状態変更時に通知

}

void Subject::notify() {

for (auto& weakObs : observers) {

if (auto obs = weakObs.lock()) {

obs->update(*this);

}

}

}

int main() {

Subject subject;

auto consoleObs = std::make_shared<ConsoleObserver>();

auto lengthObs = std::make_shared<LengthObserver>();

subject.attach(consoleObs);

subject.attach(lengthObs);

subject.setState("Hello");

subject.setState("Observer Pattern");

return 0;

}ConsoleObserver: state = Hello

LengthObserver: length = 5

ConsoleObserver: state = Observer Pattern

LengthObserver: length = 15GUIのイベントリスナや、JavaのPropertyChangeListenerなど、多くのフレームワークでObserverパターンが使われています。

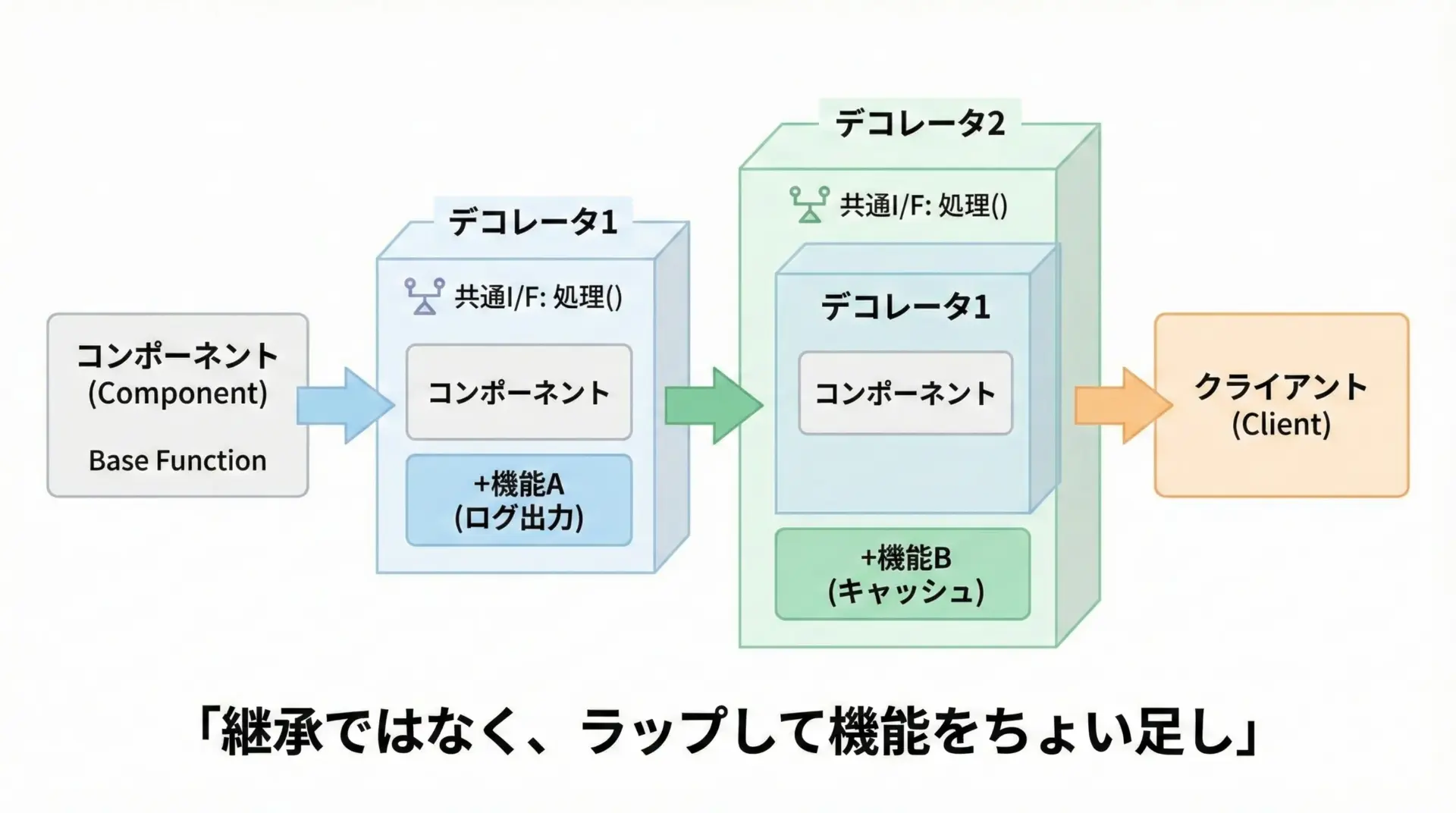

Decoratorパターン

Decoratorのイメージ

Decoratorパターンは「元のオブジェクトをそのままラップして、振る舞いを少しずつ追加する」パターンです。

入出力ストリームや、Webフレームワークのミドルウェア、ログやキャッシュを追加するときなどに使われます。

Decoratorのサンプル(Java)

// コンポーネントのインターフェース

interface Notifier {

void send(String message);

}

// 基本の実装(メール通知)

class EmailNotifier implements Notifier {

public void send(String message) {

System.out.println("メール送信: " + message);

}

}

// デコレータの抽象クラス

abstract class NotifierDecorator implements Notifier {

protected Notifier wrappee; // ラップする対象

public NotifierDecorator(Notifier notifier) {

this.wrappee = notifier;

}

public void send(String message) {

wrappee.send(message);

}

}

// 具体的デコレータ1: SMSも送る

class SmsNotifier extends NotifierDecorator {

public SmsNotifier(Notifier notifier) {

super(notifier);

}

public void send(String message) {

super.send(message); // もとの処理(メール)を実行

System.out.println("SMS送信: " + message);

}

}

// 具体的デコレータ2: Slackにも送る

class SlackNotifier extends NotifierDecorator {

public SlackNotifier(Notifier notifier) {

super(notifier);

}

public void send(String message) {

super.send(message); // もとの処理を実行

System.out.println("Slack送信: " + message);

}

}

public class DecoratorSample {

public static void main(String[] args) {

// 基本はメールだけ

Notifier notifier = new EmailNotifier();

// メール + SMS

notifier = new SmsNotifier(notifier);

// メール + SMS + Slack

notifier = new SlackNotifier(notifier);

notifier.send("システム障害が発生しました");

}

}メール送信: システム障害が発生しました

SMS送信: システム障害が発生しました

Slack送信: システム障害が発生しました「継承でクラスを増やしすぎたくないが、機能を組み合わせて追加したい」ときにDecoratorが有効です。

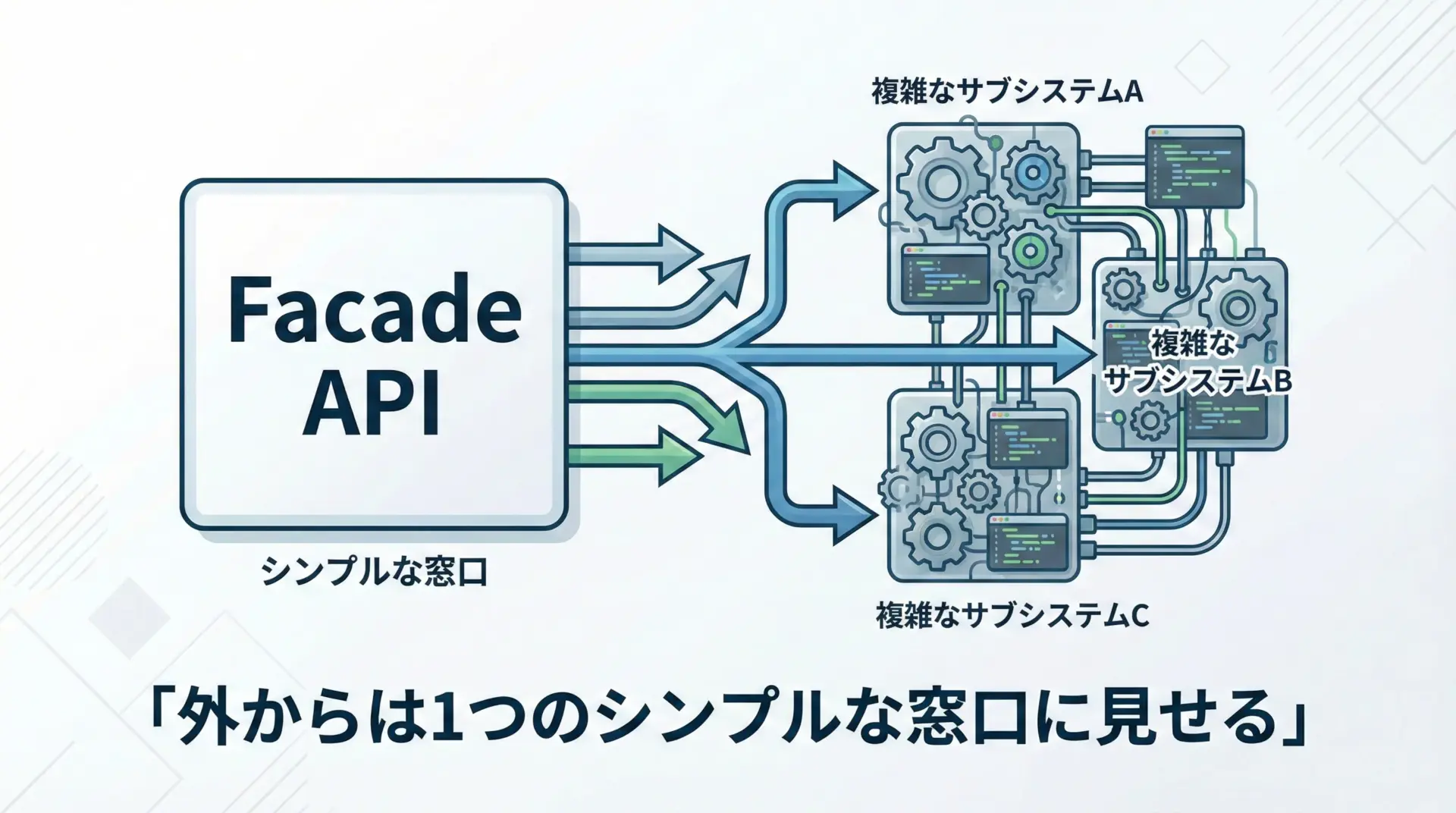

Facadeパターン

Facadeとは何か

Facadeパターンは「複雑なサブシステム一式を、1つのシンプルな窓口クラスで隠す」パターンです。

現場では次のような場面で特に使われます。

- 外部APIやレガシーライブラリへの複雑な呼び出し手順を、単純なメソッドで包みたい

- 画面側からは、ドメインロジックを1つのサービスメソッドとして呼びたい

Facadeの簡単な例(Java)

// 複雑なサブシステムA: 認証

class AuthService {

public boolean authenticate(String user, String password) {

System.out.println("ユーザ認証中...");

return "user".equals(user) && "pass".equals(password);

}

}

// 複雑なサブシステムB: 在庫チェック

class InventoryService {

public boolean checkStock(String itemId) {

System.out.println("在庫チェック中...");

return true;

}

}

// 複雑なサブシステムC: 決済

class PaymentService {

public boolean pay(String user, int amount) {

System.out.println("決済処理中...");

return true;

}

}

// Facade: 上記の複雑な処理をまとめる窓口

class OrderFacade {

private AuthService auth = new AuthService();

private InventoryService inventory = new InventoryService();

private PaymentService payment = new PaymentService();

public boolean placeOrder(String user, String password, String itemId, int amount) {

if (!auth.authenticate(user, password)) {

System.out.println("認証失敗");

return false;

}

if (!inventory.checkStock(itemId)) {

System.out.println("在庫不足");

return false;

}

if (!payment.pay(user, amount)) {

System.out.println("決済失敗");

return false;

}

System.out.println("注文完了");

return true;

}

}

public class FacadeSample {

public static void main(String[] args) {

OrderFacade facade = new OrderFacade();

facade.placeOrder("user", "pass", "ITEM-001", 1000);

}

}ユーザ認証中...

在庫チェック中...

決済処理中...

注文完了Facadeを使うと、画面や外部公開APIからは「1メソッド呼べば完結する」ように見せられるため、クライアント側コードが非常にシンプルになります。

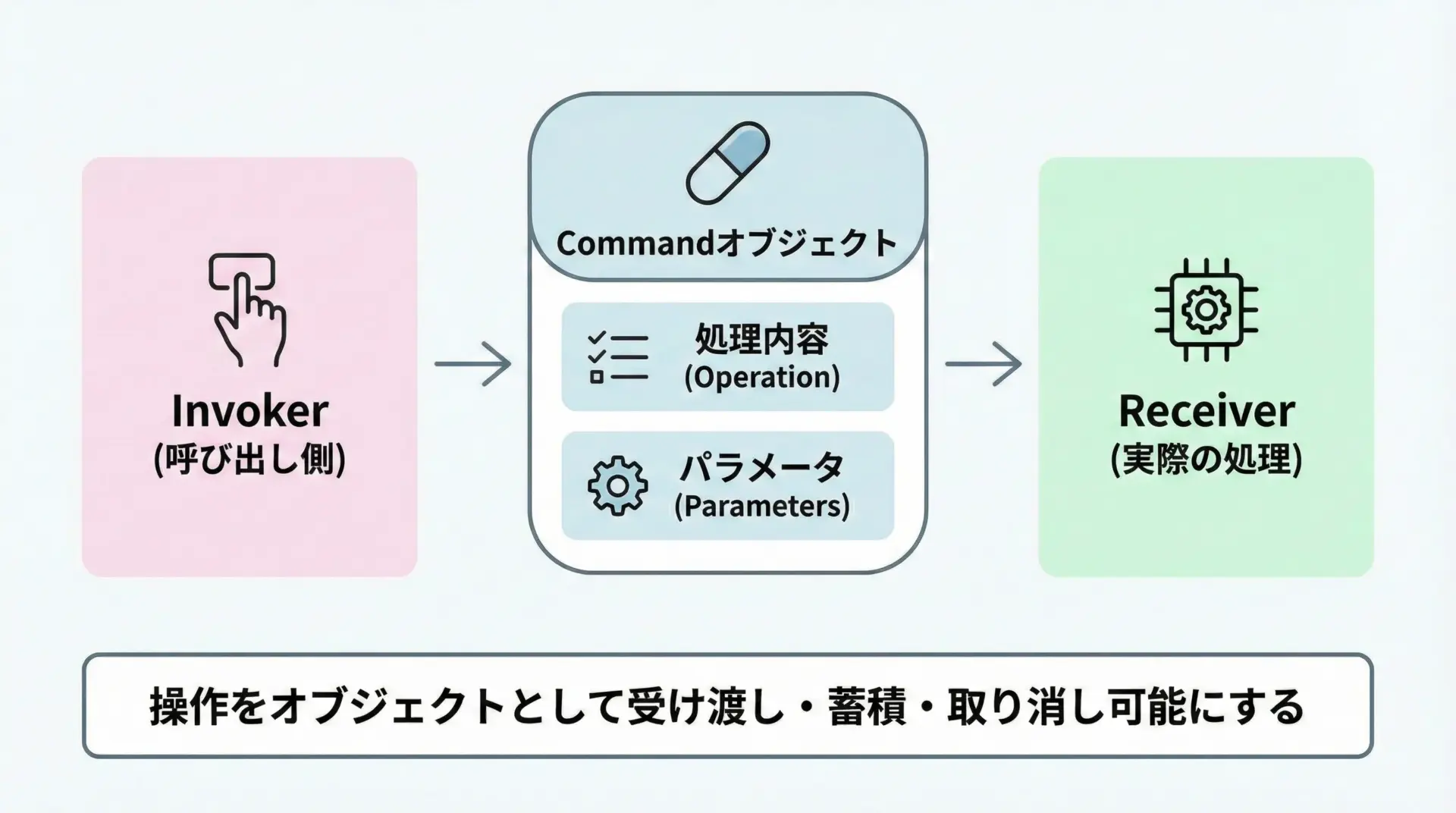

Commandパターン

Commandとは何か

Commandパターンは「操作自体をオブジェクトとして表現し、キューイング・ログ・アンドゥなどをしやすくする」パターンです。

GUIのボタン操作、ジョブキュー、Undo/Redoなどでよく利用されます。

Commandのシンプルなサンプル(Java)

// Commandインターフェース

interface Command {

void execute();

}

// Receiver: 実際の処理を行うクラス

class TextEditor {

private StringBuilder text = new StringBuilder();

public void append(String str) {

text.append(str);

}

public void print() {

System.out.println(text.toString());

}

}

// 具体的Command: 文字列を追加する

class AppendCommand implements Command {

private TextEditor editor;

private String textToAppend;

public AppendCommand(TextEditor editor, String textToAppend) {

this.editor = editor;

this.textToAppend = textToAppend;

}

public void execute() {

editor.append(textToAppend);

}

}

// Invoker: Commandを発行する側

class CommandInvoker {

public void submit(Command command) {

// 実際にはここでキューに積んだりログを残したりできる

command.execute();

}

}

public class CommandSample {

public static void main(String[] args) {

TextEditor editor = new TextEditor();

CommandInvoker invoker = new CommandInvoker();

invoker.submit(new AppendCommand(editor, "Hello "));

invoker.submit(new AppendCommand(editor, "Command "));

invoker.submit(new AppendCommand(editor, "Pattern"));

editor.print();

}

}Hello Command Pattern「処理内容を1つのオブジェクトに閉じ込めておきたい」とき、Commandパターンは有力な選択肢になります。

現場での優先度とざっくり使い分け

ざっくりとした「優先度」と「よくある用途」を表にまとめます。

| パターン | 現場での頻度感 | 主な用途・ポイント |

|---|---|---|

| Singleton | 中 | 設定、ログ、接続などの1インスタンス共有。ただし乱用注意。 |

| Factory Method | 中 | 生成処理を差し替えたいとき。フレームワーク内部でよく利用。 |

| Abstract Factory | 中〜低 | 関連する製品群の生成をまとめて切り替えたい。 |

| Strategy | 高 | アルゴリズムを差し替えたい。if/switchの分岐整理。 |

| Template Method | 高 | 処理フローは共通、中身だけ変えたい。フレームワークに多い。 |

| Observer | 高 | 状態変化の通知。イベントリスナやリアクティブ処理。 |

| Decorator | 中〜高 | 機能を「後付け」したい。ログやキャッシュ、通知追加など。 |

| Facade | 高 | 複雑な処理群を1つの窓口メソッドで隠したい。 |

| Command | 中 | 操作をオブジェクトとして扱い、キューやUndoを実現したい。 |

最初に押さえると実務で得をしやすいのは「Strategy」「Template Method」「Observer」「Facade」「Decorator」あたりです。

Factory系はフレームワークやライブラリを読むときに理解できていれば十分、Singletonは原則控えめに、というバランス感覚を持っておくと良いです。

まとめ

GoFデザインパターンは全部で23個ありますが、現場で頻出するのはそのうちの一部です。

本記事で紹介したSingleton / Factory系 / Strategy / Template Method / Observer / Decorator / Facade / Commandを押さえておくだけでも、既存コードの理解力やリファクタリングの選択肢が大きく広がります。

重要なのは名称を暗記することではなく、「どんな問題に対して、どのパターンが効きそうか」をイメージできるようになることです。

日々の開発で「あ、この複雑なifをStrategyにできそう」「このごちゃごちゃした処理はFacadeで隠せそう」と少しずつ意識しながら使っていくことで、自然と身についていきます。