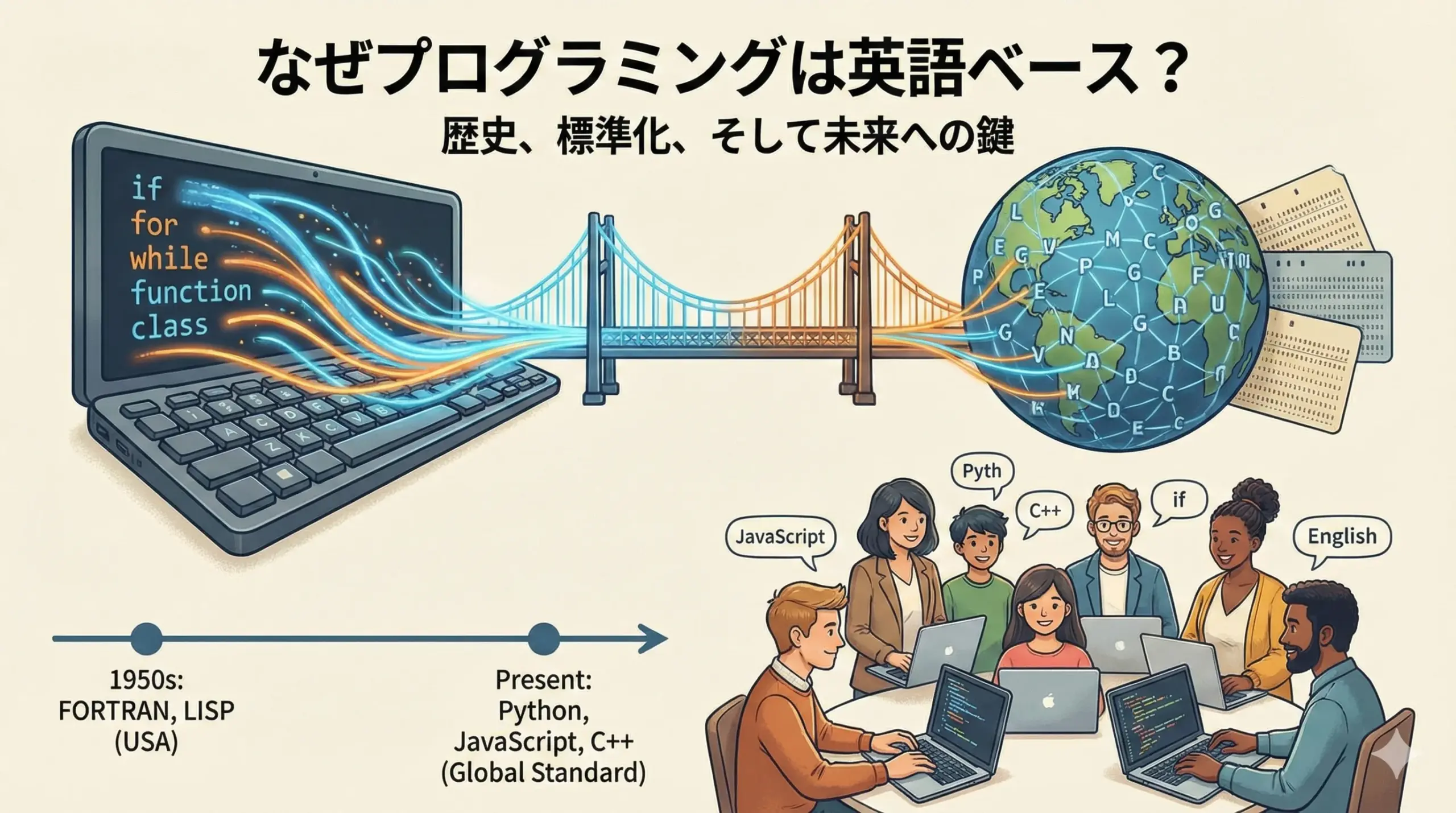

パソコンでコードを書いていると、画面の中が英単語だらけだと感じたことはないでしょうか。

if、for、while、class…どのプログラミング言語を見ても、キーワードの多くは英語です。

この記事では、なぜ世界中のプログラミング言語のほとんどが英語ベースになっているのか、その歴史的な背景やメリット・デメリットを整理しながら、英語が苦手な人でも学びやすくするコツまで、丁寧に解説していきます。

プログラミング言語が英語ベースの理由とは

なぜプログラミング言語は英語だらけなのか

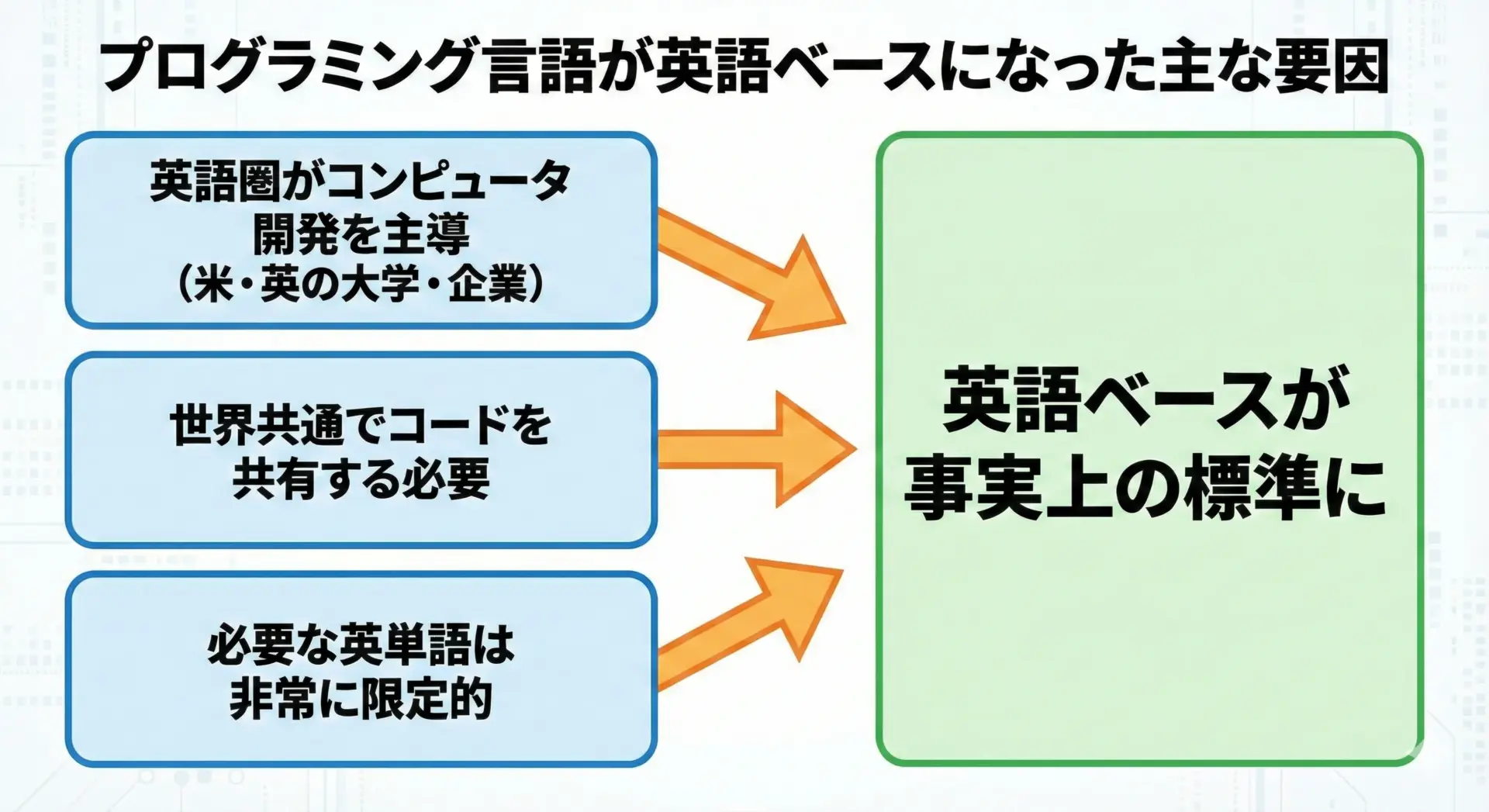

多くのプログラミング言語が英語ベースになっている最大の理由は、コンピュータの発展を主導したのが英語圏の研究者・企業だったからです。

初期のコンピュータはアメリカやイギリスを中心に開発され、その上で動くプログラムも自然に英語で記述されました。

もう1つ重要なのは、プログラミング言語は世界中の開発者が共有する「共通語」である必要があるという点です。

もし国ごとに日本語版、フランス語版、中国語版のようなバラバラの言語仕様になってしまうと、ソースコードやライブラリ、ドキュメントの共有が極めて難しくなります。

共通語として最も利用者が多く、技術文書が整備されていたのが英語だったため、そのまま標準となりました。

また、プログラミング言語で使われる英語の語彙は実はかなり限定されているという事情もあります。

if(もし)、for(〜のために)、return(戻す)、print(表示する)といった、日常英語の中でも基本的な単語が中心のため、そのまま英語が採用されました。

プログラミングの世界は国境を越えて協力しながら発展してきたため、「とりあえず英語で書いておけば世界の誰とでも通じる」という実利的な理由も、英語ベースが広まった背景にあります。

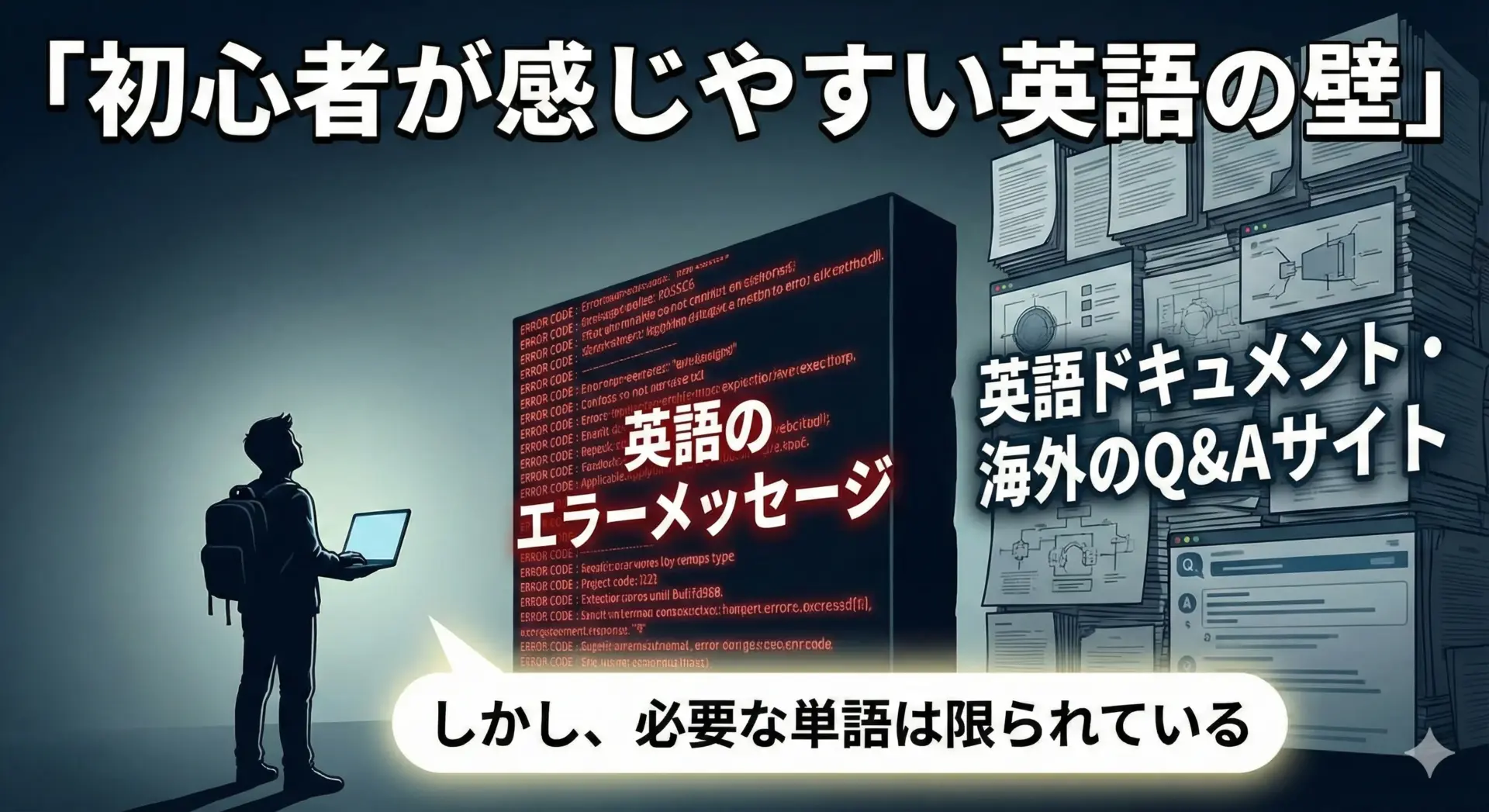

プログラミング初心者が感じる英語のハードル

一方で、英語がベースであることで最初の一歩が踏み出しにくいと感じる人も多いです。

特に次のような場面でハードルを感じやすくなります。

1つ目は、エラーメッセージがすべて英語で表示されることです。

コンパイルエラーや実行時エラーが出たときに、syntax error、undefined reference、null pointerといった英単語の意味がわからず、原因がつかみにくくなります。

2つ目は、公式ドキュメントや技術情報の多くが英語で書かれていることです。

最近は日本語情報も増えてきたものの、最新の情報や細かい仕様の説明は英語が中心であり、日本語だけに頼ると調査の幅がどうしても狭くなります。

しかし重要なのは、「英語が得意でないとプログラミングはできない」というわけではないという点です。

後半で詳しく触れますが、必要な単語を「記号」として覚えてしまえば、一般的な英語力とは切り離して学ぶことが可能です。

歴史から見るプログラミングと言語の関係

初期コンピュータ開発と英語圏の主導権

プログラミング言語が英語ベースになった背景を理解するには、コンピュータの誕生からの歴史をざっくり押さえることが役に立ちます。

第二次世界大戦前後、コンピュータに相当する機械は軍事や科学計算を目的に、主にアメリカやイギリスで開発されました。

代表的な例として、アメリカのENIAC、イギリスのColossusといった初期コンピュータがあります。

これらの開発には、米英の大学や研究機関、軍が深く関わっていました。

開発の中心地が英語圏であったことにより、コンピュータに関する資料や議論は当然すべて英語で行われていました。

当時のプログラミングは、今のような高級言語ではなく、機械語やアセンブリ言語と呼ばれる非常に低レベルな命令の羅列でしたが、その命令名やニーモニックも英単語(あるいは英単語の略語)を元にしたものがほとんどでした。

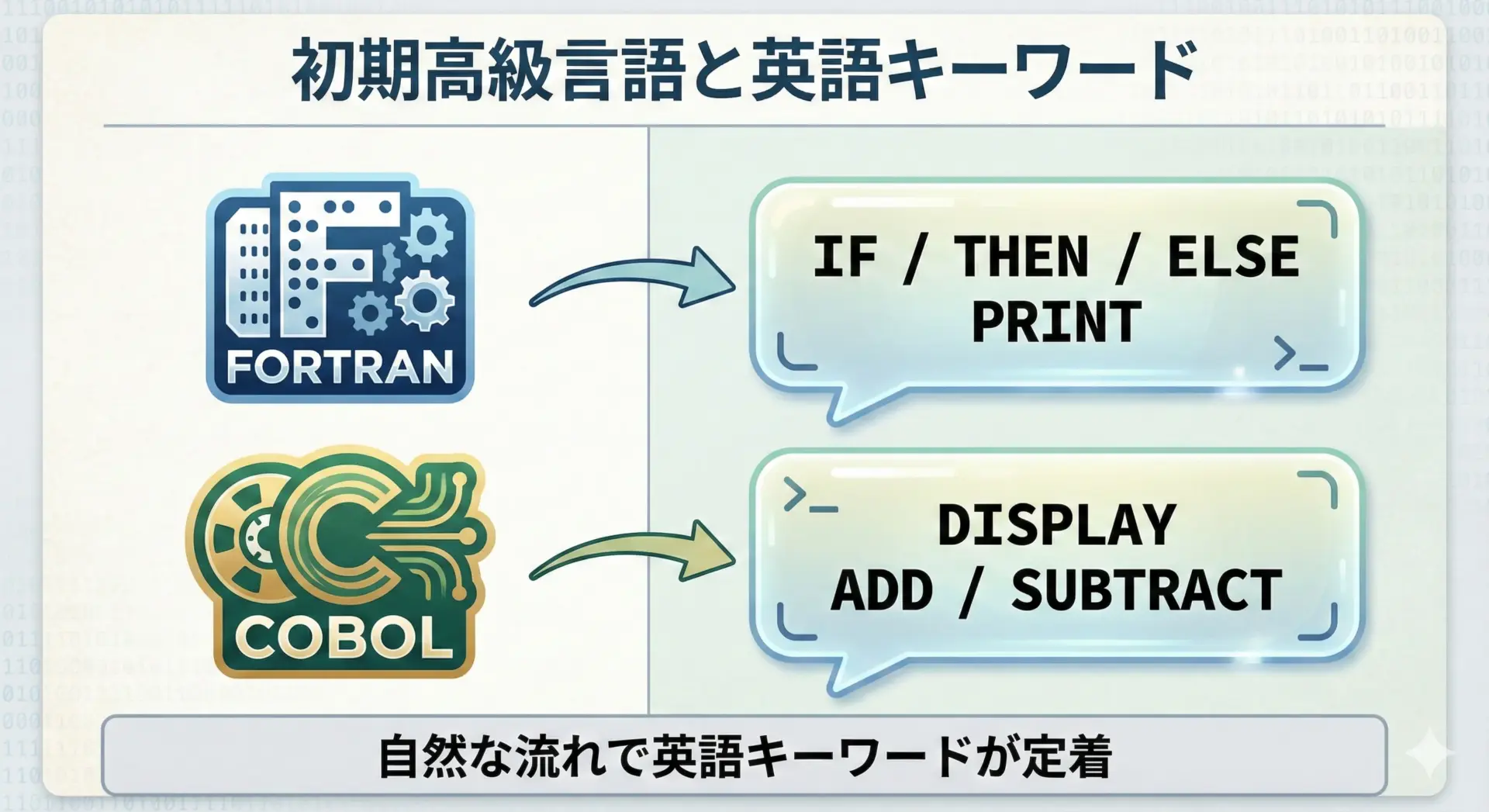

FORTRANなど初期プログラミング言語と英語キーワード

1950年代後半になると、人間が読み書きしやすい「高級言語」が登場します。

その代表例がFORTRANやCOBOLといった言語です。

FORTRANはFORmula TRANslation(数式の翻訳)の略で、科学技術計算のために設計されました。

FORTRANのコードには、次のような英語ベースのキーワードが登場します。

IF (X .GT. 0) THEN

PRINT *, 'POSITIVE'

ELSE

PRINT *, 'NON-POSITIVE'

END IFここではIF(もし)、THEN(ならば)、ELSE(それ以外)、PRINT(表示する)といった英単語が使われています。

COBOLではさらに自然言語に近い形で、ADD、SUBTRACT、DISPLAYといった単語が使われました。

これらの言語設計者もアメリカの企業や研究者であり、仕様書やコンパイラも英語で作られたため、そのまま英語ベースのキーワードが標準となりました。

その後に続くC言語、Java、Pythonなども、基本的にこの流れを受け継いでいます。

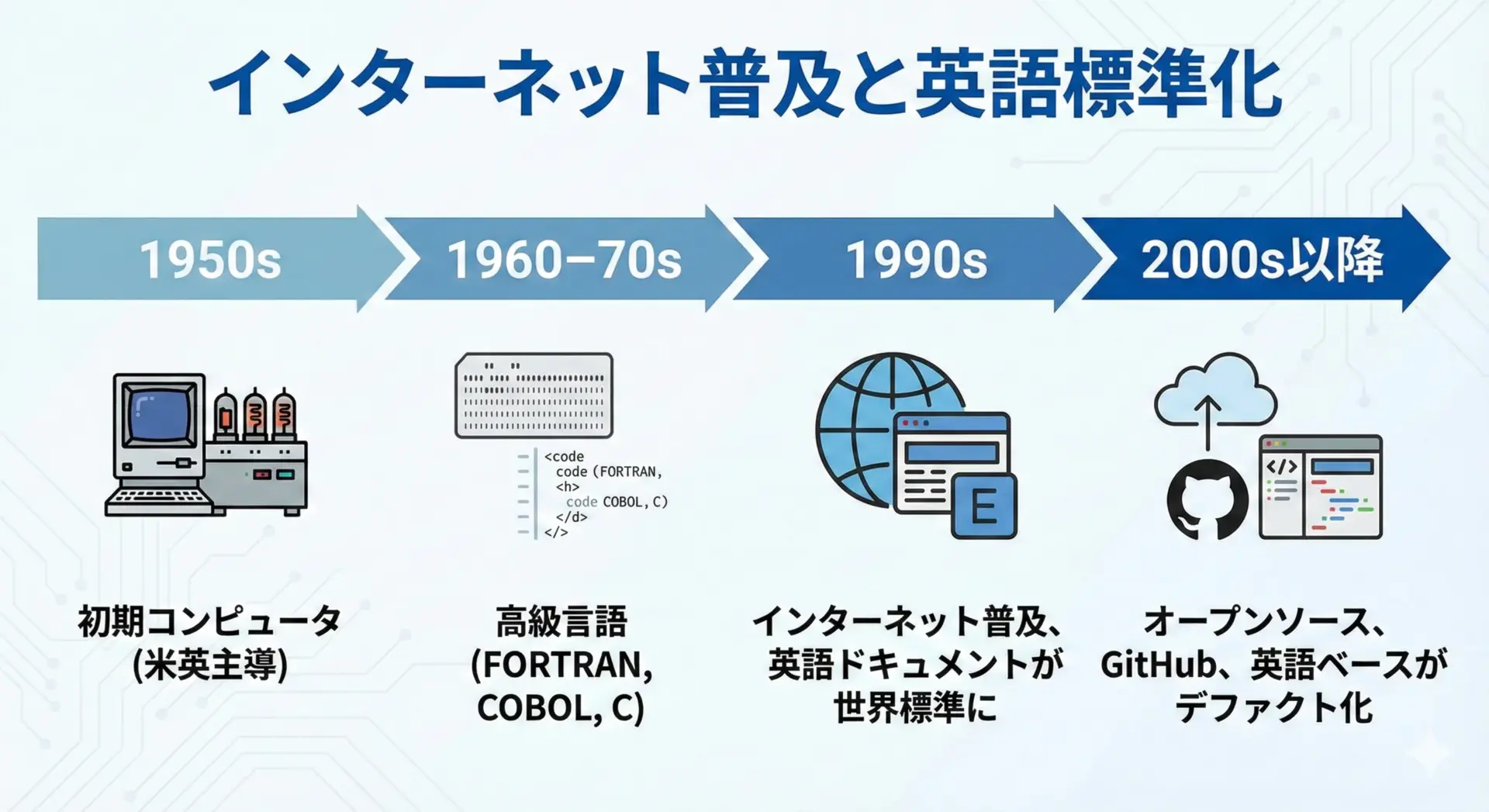

インターネット普及と英語ベース標準化の流れ

1980~1990年代に入り、インターネットが急速に普及すると、世界中のプログラマーがオンラインで情報を共有し始めます。

このとき重要だったのが、コミュニケーションの「共通の土台」としての英語です。

- オープンソースプロジェクトのREADMEやドキュメント

- IETFなどの標準化団体が発行するRFC

- プログラミング言語仕様書

- 海外のQ&Aサイト(現在のStack Overflowなど)

これらの中心的な活動はほぼすべて英語で行われ、「技術に関する公式情報=英語」という構図が固まりました。

新たに生まれたプログラミング言語も、この国際的な流通の網に乗るためには英語ベースで設計した方が有利だったのです。

こうして、「歴史的な流れ」と「インターネット時代の実利」が重なり、英語ベースのプログラミング言語が世界中で使われる現在の状況が生まれました。

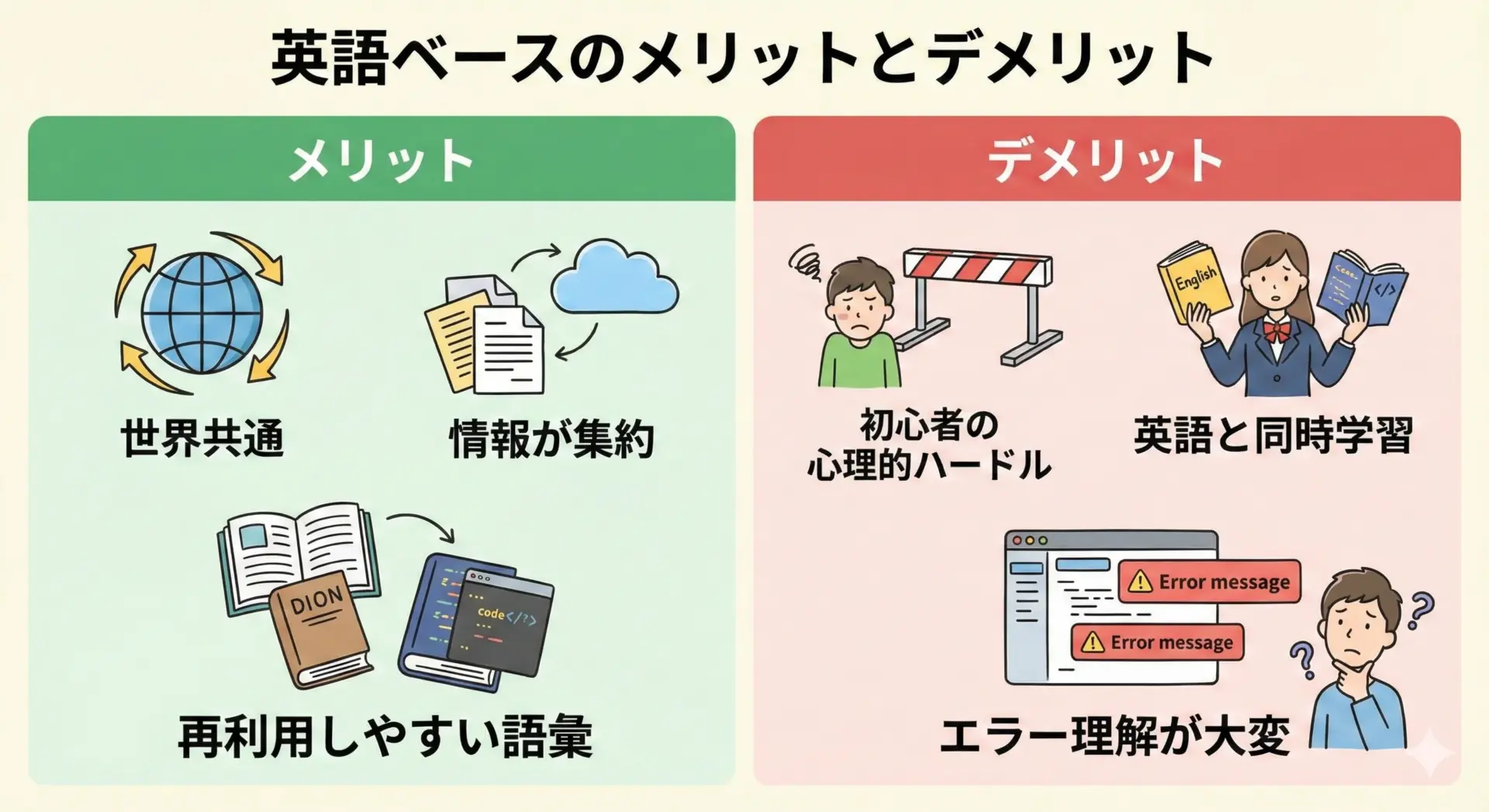

英語ベースであることのメリットとデメリット

英語ベースのプログラミング言語のメリット

英語ベースであることは、日本人にとってはハードルに見えますが、ソフトウェア開発全体として見ると大きなメリットがあります。

主なポイントを整理してみましょう。

第一に、世界中の開発者が共通の言語でコードを読めることです。

if、for、whileなどの基本的なキーワードは、国籍を問わず同じ意味で通じます。

そのため、海外のOSSプロジェクトに参加したり、他国のプログラマーが書いたコードを読むときにも、キーワード部分で混乱することがほとんどありません。

第二に、ドキュメントや学習教材が集中しやすいという利点があります。

特定の言語だけ日本語キーワードにしてしまうと、世界の大部分の開発者がそれを使えず、その結果、ノウハウが蓄積しにくくなります。

英語ベースであれば、公式ドキュメント、書籍、ブログ記事、動画など、世界規模で情報が集約されやすくなります。

第三に、プログラミングで必要な英語の範囲が限定的であること自体も、ある意味メリットです。

日常会話や長文読解に必要な何千語もの単語に比べると、プログラミングで頻出するキーワードは数十〜数百語程度に過ぎません。

一度覚えてしまえば、違う言語に乗り換えても同じ単語がほとんどそのまま使えるという再利用性の高さがあります。

英語キーワードがもたらす学習コストとデメリット

もちろん、英語ベースであることにはデメリットも存在します。

特に初心者にとって影響が大きいのは、「英語」と「プログラミング」という2つの学習が同時にのしかかるという点です。

例えば、whileというキーワードを初めて見たとき、その単語の意味も、プログラム上での動きもどちらも知らない場合、何から理解してよいのか分かりにくくなります。

また、エラー文や公式ドキュメントを読む際に、単語の意味を都度調べる手間も発生します。

さらに、「英語が苦手だからプログラミングは無理だ」と早い段階で諦めてしまうケースも少なくありません。

本来は論理的思考には向いている人でも、英語への苦手意識のせいでプログラミングを敬遠してしまうと、本人にとっても業界にとっても大きな損失です。

日本語プログラミング言語が普及しない理由

「それなら日本語で書けるプログラミング言語があれば良いのでは?」という発想から、過去には日本語ベースのプログラミング言語もいくつか提案・実装されてきました。

代表例としては、なでしこ、ひまわりなどがあります。

しかし、これらの日本語プログラミング言語は教育用途や趣味の範囲で使われることはあっても、産業界全体には広く普及していません。

その主な理由は次の通りです。

- 他国の開発者とコードを共有しにくい

- 日本語独自の文法や表記(漢字・ひらがな・カタカナ)が、ツールやフォント、入力環境の面で不利

- 既存の膨大な英語ベース資産(ライブラリ・フレームワーク)との互換性が乏しい

- 開発コミュニティの規模が限られ、長期的なメンテナンスが難しい

結果として、実務で求められるのは英語ベースの主流言語のスキルであることが多く、日本語言語は「入り口」や「教材」としての役割にとどまりがちです。

ここから分かるのは、問題は「英語ベースであること」そのものではなく、「英語との付き合い方」だということです。

次の章では、英語が得意でなくてもプログラミングを学びやすくするための具体的な考え方やコツを紹介します。

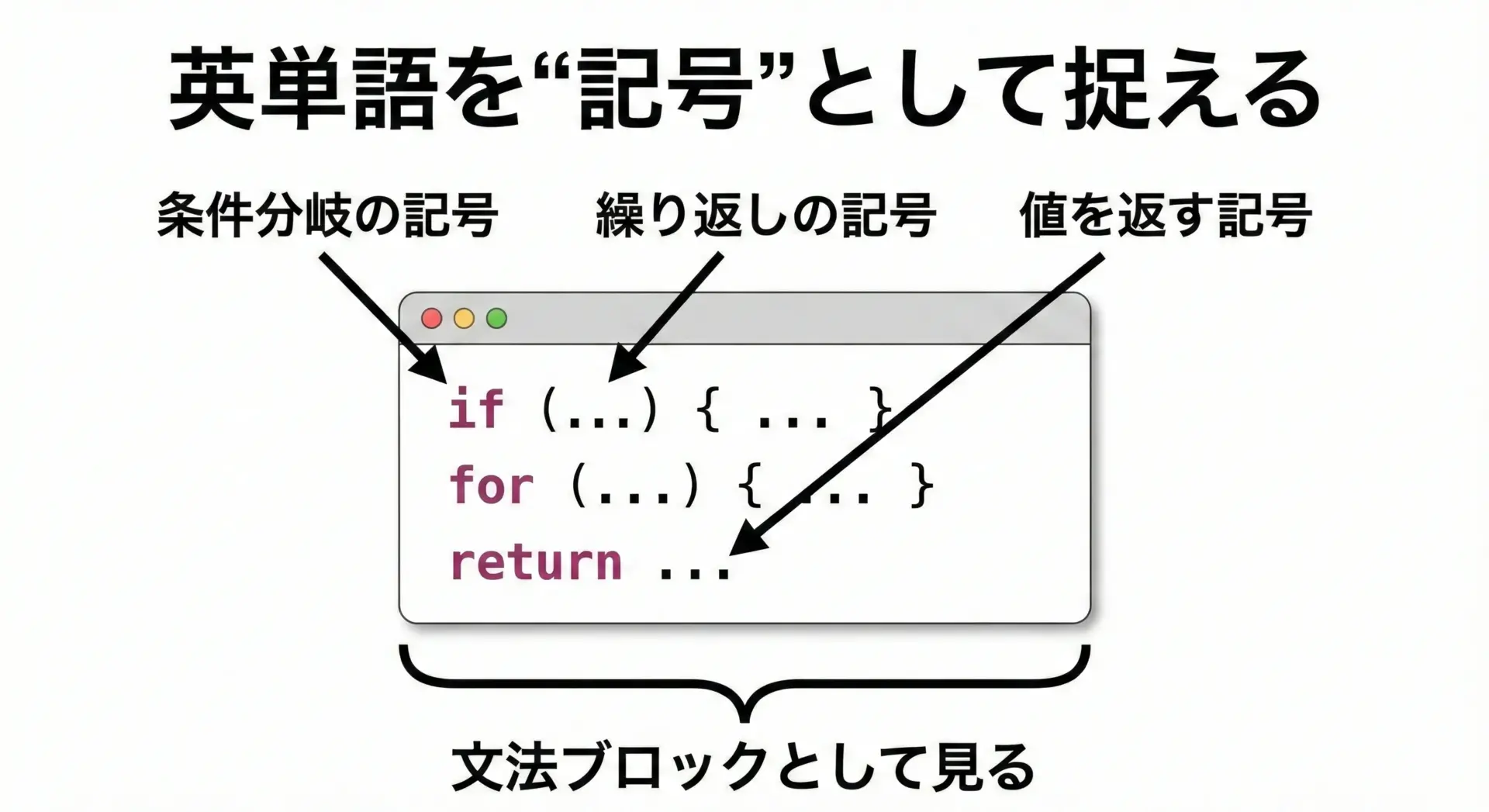

英語が苦手でもプログラミングを学ぶコツ

英語ができなくても理解しやすくする考え方

英語に苦手意識がある場合、「英単語を“意味のある記号”として扱う」という発想が役に立ちます。

これは、数学でxやyを「何かの数を表す記号」として扱うのに似ています。

例えば、次のように考えてみます。

if→ 「条件分岐を始める記号」for→ 「繰り返しを始める記号」return→ 「関数の処理を終わらせて値を返す記号」

単語そのものの日本語訳にこだわりすぎず、「こう書くとこう動く」という対応関係を体で覚えてしまうことで、一般的な英語力とは切り離して習得できます。

また、コードを読むときは、「英語の文章」ではなく「構造のブロック」として眺めるのもコツです。

if〜elseのブロック、forのブロック、関数定義のブロック…といったように、波かっこやインデントでまとまり単位を意識すると、キーワードの意味が多少あいまいでも全体像を理解しやすくなります。

最低限覚えておきたい英語キーワード一覧

プログラミングを始めるときに、最初に覚えておくと理解が一気に楽になる英語キーワードを簡単な一覧にまとめます。

ここでは、多くの言語で共通して現れる代表的なものを取り上げます。

以下の表は、「ざっくり意味」と「プログラム上の役割」に分けて整理しています。

| キーワード | ざっくりした意味 | プログラム上の役割 |

|---|---|---|

if | もし〜なら | 条件分岐の開始 |

else | それ以外なら | 条件分岐の別パターン |

for | 〜のあいだ繰り返す | 回数指定のループ |

while | 〜のあいだずっと | 条件が成り立つ限り繰り返す |

function / def | 関数を定義する | 処理のまとまりに名前を付ける |

return | 戻す | 関数の結果を呼び出し元に返す |

class | クラス | データと処理をまとめた設計図 |

import / include | 取り込む | 他のモジュールやファイルを読み込む |

public / private | 公開 / 非公開 | クラスやメソッドのアクセス範囲を指定 |

true / false | 真 / 偽 | 条件式の結果として使われる論理値 |

この程度のキーワードを一覧で眺めつつ、実際にコードを書きながら覚えていけば十分です。

英単語を丸暗記するよりも、サンプルコードとセットで「このキーワードが入るとこう動く」という関連付けを重視すると定着しやすくなります。

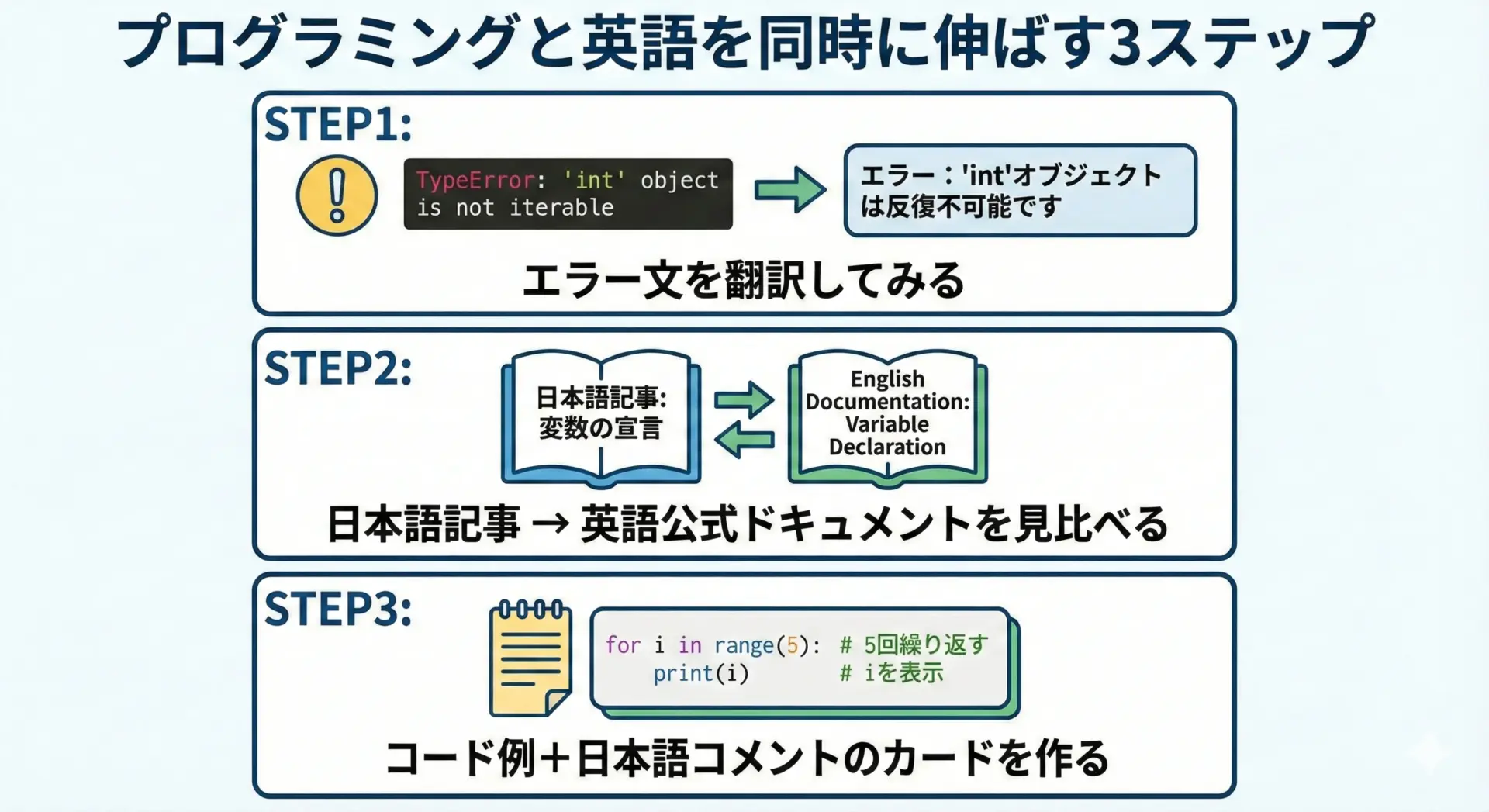

英語学習とプログラミング学習を同時に進める方法

英語が苦手な場合でも、プログラミング学習と英語学習を「うまく抱き合わせ」にすると、どちらも少しずつ前に進めることができます。

いくつか実践しやすい方法を紹介します。

1つ目は、エラー文を必ず1回は「ちゃんと読む」ことです。

エラーが出たら、その英語の文章を丸ごと翻訳ツールにかけて意味を確認し、expected(期待された)、unexpected(予期しない)、invalid(無効な)といった頻出単語を少しずつ覚えていきます。

毎回少しの単語を覚えるだけでも、数ヶ月後にはエラー文の大半が「見慣れた表現」に変わります。

2つ目は、日本語と英語の両方のドキュメントを行き来することです。

まず日本語の記事で概要を理解し、その後で公式の英語ドキュメントを開いて同じ内容の箇所を探してみます。

「この日本語の説明は、英語だとこう書くのか」という対応関係が少しずつ頭に蓄積され、用語の理解も深まります。

3つ目は、英単語カードを作るのではなく「コード例カード」を作る方法です。

たとえば次のようなミニカードをノートアプリや紙にまとめておきます。

if文の基本形:

if (条件) {

処理

} else {

別の処理

}

→ 「条件がtrueなら上、falseなら下」単語だけでなく、構文全体+日本語コメントという形で覚えることで、自然と英語キーワードも目と手に馴染んでいきます。

このように、英語を「勉強しなければならない科目」と構えすぎず、「プログラムを動かすために必要な補助ツール」くらいの感覚で付き合うと、精神的な負担も軽くなります。

まとめ

この記事では、なぜプログラミング言語の多くが英語ベースなのかについて、歴史的背景と現在の状況を踏まえて解説しました。

コンピュータ開発が英語圏で始まり、高級言語の設計も英語で行われ、インターネット時代には英語が技術情報の共通語になったことで、英語ベースの仕様が事実上の世界標準になっているという流れが見えてきたと思います。

英語ベースであることには、世界中でコードを共有しやすい、情報が集約されやすいといった大きなメリットがある一方、初心者にとっての心理的ハードルや、英語とプログラミングの二重学習といったデメリットも存在します。

ただし、プログラミングに必要な英語は限定的で、「英単語を意味のある記号として扱う」発想を取り入れれば、一般的な英語力とは切り離して学ぶことが十分に可能です。

日本語プログラミング言語が広く普及していないのは、国内だけで完結しづらいソフトウェア開発の性質や、既存の膨大な英語ベース資産との互換性といった現実的な理由によるところが大きいです。

そのため、「英語を完全に避ける」のではなく、「どう付き合うか」を考えることが重要だと言えます。

これからプログラミングを学ぶ方は、まずは最低限の英語キーワードと構文パターンを、「コードの形」とセットで覚えるところから始めてみてください。

英語が得意かどうかよりも、手を動かし続けること、エラーと仲良くなることの方が、プログラミング上達にはずっと大きな意味を持ちます。