プログラミングの学習を始めると、ほぼ必ず最初に登場するのがHello, World!というメッセージを画面に表示するプログラムです。

一見するととても単純で、実用性もなさそうに思えるかもしれません。

しかし、世界中の教材や入門書がこぞって採用し続けているのには、明確な歴史的背景と教育的な意味があります。

本記事では、Hello, World!の起源から、その教育的意義、そして初心者が学ぶときのポイントまで、順を追ってわかりやすく解説していきます。

Hello, World!とは

Hello, World!とは何かをやさしく解説

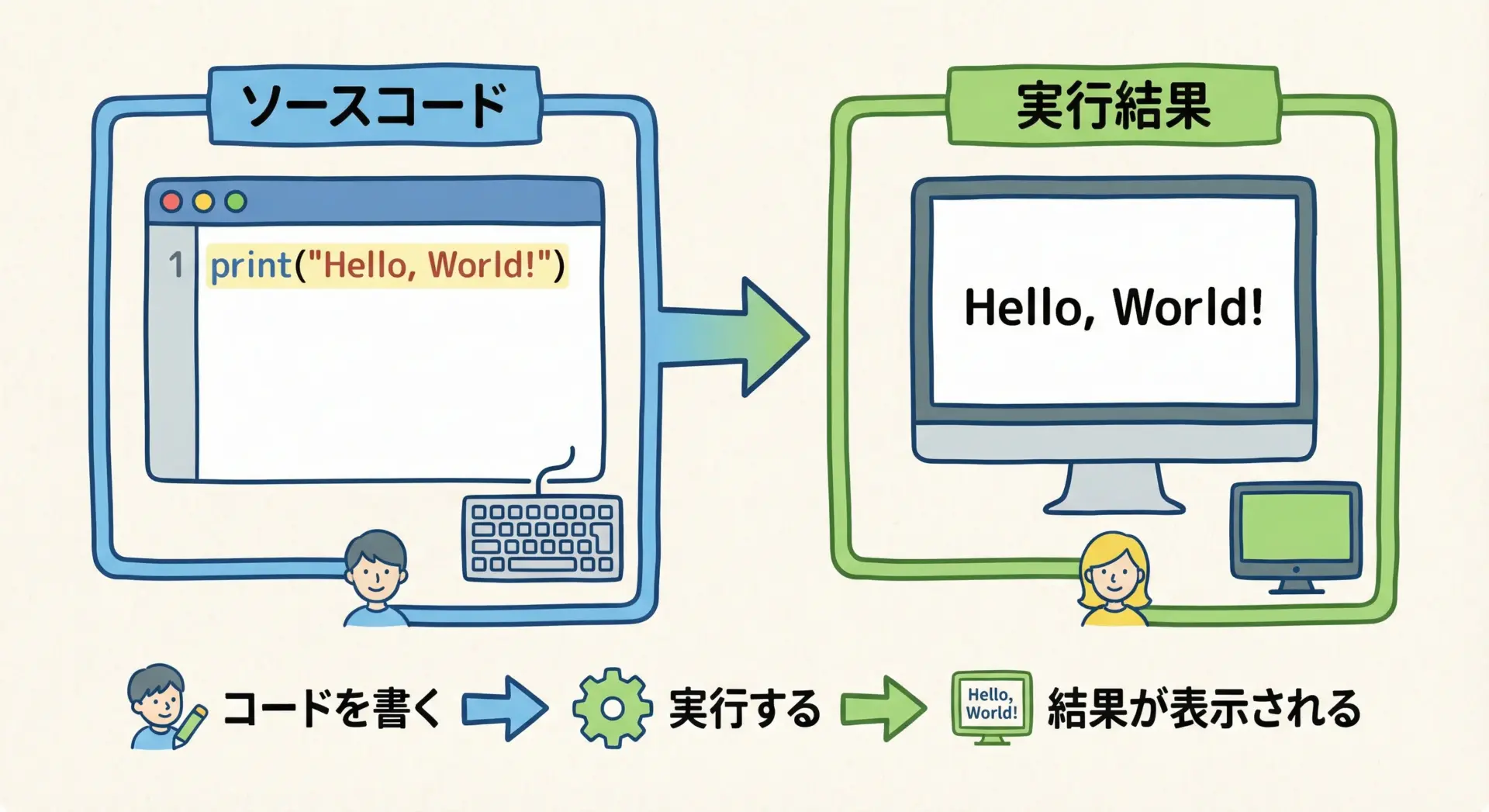

Hello, World!とは、画面にHello, World!という文字列を表示するだけの、非常にシンプルなプログラムのことです。

多くのプログラミング言語では、次のようなコードがその代表例として紹介されます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("Hello, World!\n");

return 0;

}print("Hello, World!")どの言語でも共通しているのは、「プログラムを実行すると、画面に挨拶のメッセージが表示される」という、とても単純な動作だけを行う点です。

この単純さこそが、学習の入り口として選ばれる大きな理由になっています。

プログラミング入門で最初に学ぶ理由の概要

多くの教材がHello, World!を最初に取り上げるのは、単なる慣習ではありません。

「環境が正しく動いていることの確認」「プログラムを書く体験」「結果が目に見える成功体験」という3つを、同時に満たせる題材だからです。

プログラミングの学習を始めるには、エディタやコンパイラ、インタプリタなど、実行環境を整える必要があります。

Hello, World!は、環境構築が正しくできているかどうかを、最小限のコードで確かめるチェック用プログラムとして機能します。

また、プログラムを書くという行為そのものに慣れていない初心者が、「書く → 保存する → 実行する → 結果を確認する」という一連の流れを体験するのにも、ちょうど良い複雑さを持っています。

初心者にとってのHello, World!の役割

初心者にとってのHello, World!は、単なる最初の例ではなく、学習全体の心理的なハードルを下げる重要な役割を担っています。

複雑なアルゴリズムや難しい用語にいきなり触れるのではなく、「とりあえず1行のメッセージを表示してみる」という単純で達成しやすいゴールを提示することで、「自分にもプログラムが書けた」という感覚を早い段階で得ることができます。

また、Hello, World!はその後の学習で何度も立ち返る基準点にもなります。

新しいプログラミング言語やフレームワークを触るたびに、まずHello, World!を書いてみることで、「この言語では最小限のコードがどう書かれるのか」「実行までの手順はどう違うのか」といった情報を効率よくつかむことができます。

Hello, World!の歴史

C言語とK&R本におけるHello, World!の起源

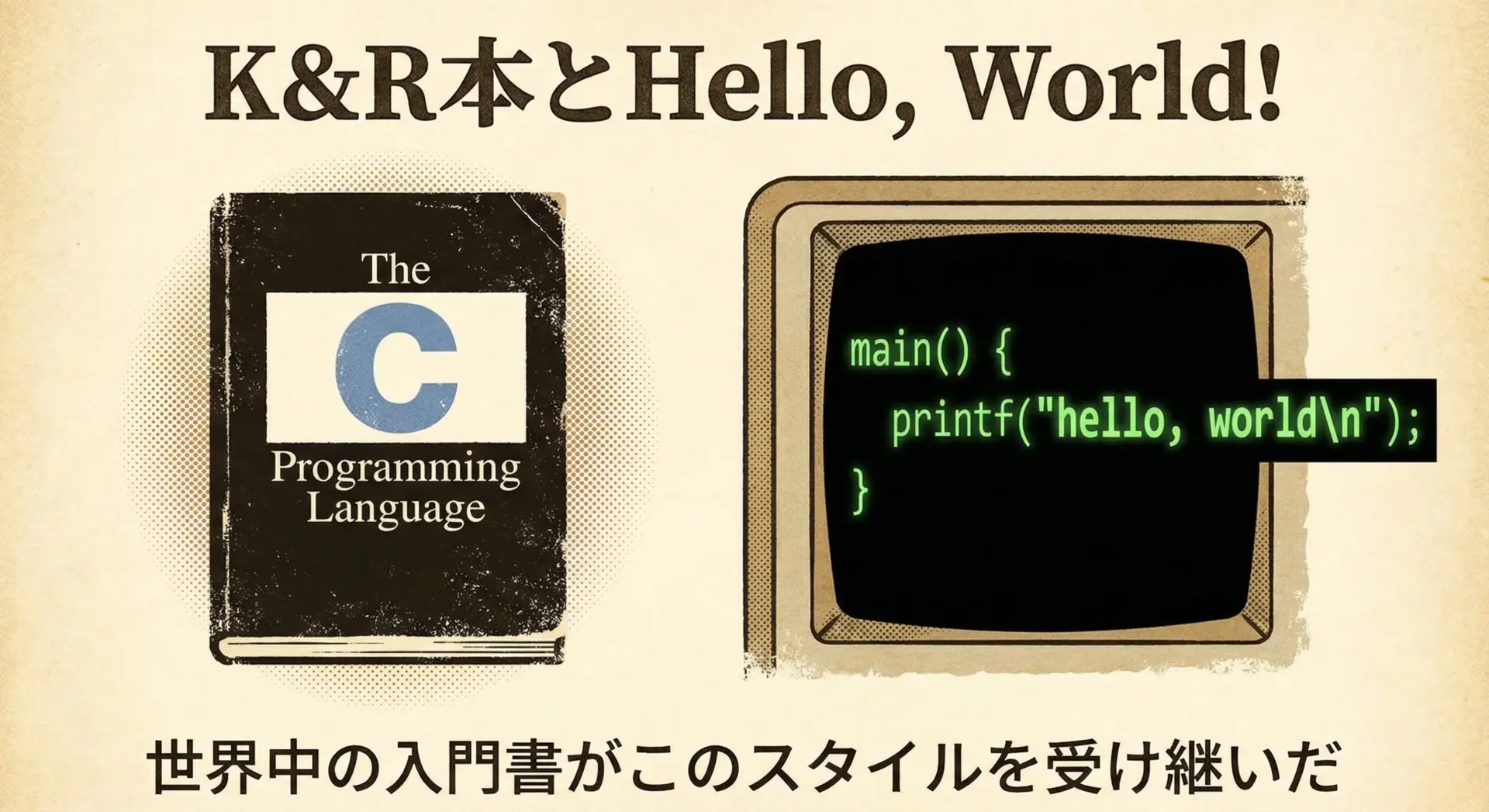

Hello, World!という表現自体は、C言語の誕生とともに有名になりました。

特にブライアン・カーニハン(Brian Kernighan)とデニス・リッチー(Dennis Ritchie)による名著「The C Programming Language」、通称K&R本の存在が大きく影響しています。

K&R本の第1章には、次のようなC言語のHello, World!プログラムが登場します。

#include <stdio.h>

main()

{

printf("hello, world\n");

}このプログラムは、書籍の最初の実例として非常に印象的な形で紹介され、多くの読者の記憶に残りました。

実はそれ以前にも、カーニハンが1970年代初頭に執筆したB言語やC言語の資料の中でHello, World!に近い例を使っていた記録がありますが、K&R本の採用によって世界中に広く普及したと言ってよいでしょう。

Unix文化とHello, World!の広まり

Hello, World!は、Unixの文化とともに広がったプログラミングの象徴でもあります。

Unixは、ベル研究所で開発されたオペレーティングシステムであり、C言語と密接な関係にありました。

Unix上で動く多くのツールやソフトウェアがCで書かれたことから、C言語とUnixがセットで各大学や研究機関に広まっていきました。

その結果、大学の授業や教材でC言語を教える際にも、K&R本のスタイルを踏襲したHello, World!が用いられることが多くなりました。

Unix系の環境では、ccやgccなどのコンパイラでこのプログラムをコンパイルし、./a.outのように実行する流れが、「プログラミング入門の儀式」のように受け継がれていきました。

さまざまな言語へのHello, World!の受け継がれ方

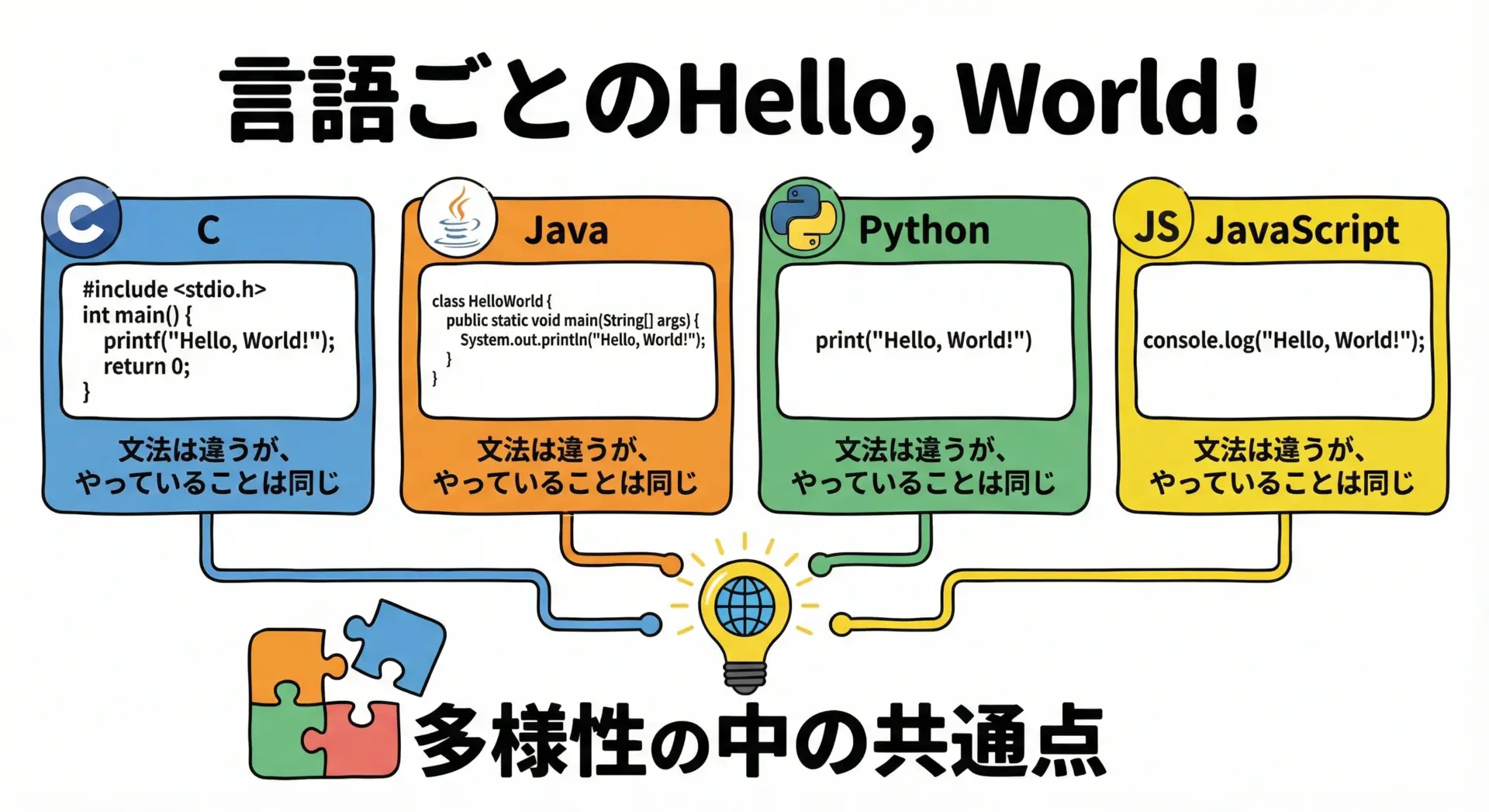

C言語の影響力が大きかったことから、その後に登場した多くのプログラミング言語も、最初のサンプルとしてHello, World!を採用する伝統を引き継ぎました。

C++、Java、C#、GoなどのC系統の言語はもちろん、PythonやRuby、JavaScriptといった別系統の言語においても、公式ドキュメントや入門書で必ずと言ってよいほどHello, World!が紹介されます。

たとえば、Javaでは次のようなHello, World!が標準的な例として知られています。

public class Main {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, World!");

}

}一方、Pythonでは前述のように1行で済みます。

このように言語ごとに文法やコード量は大きく異なるものの、「Hello, World!を表示する」という目的は共通しており、さまざまな言語の違いを比較する基準としても機能しています。

Hello, World!の教育的意義

「動いた」という成功体験を得やすい教材である理由

Hello, World!が教育的に最も重要な点は、「非常に簡単なのに、動作したときの達成感がはっきりしている」ことです。

プログラミング未経験の人にとって、コンピュータに自分の書いた指示を実行させるという体験は、新鮮で少し怖さも伴います。

その最初の一歩で、短時間で「うまくいった」という結果を得やすいことは、継続的な学習への大きなモチベーションになります。

もし、最初の題材が複雑で、画面に表示される結果がよくわからなかったり、動作するまでに何時間もかかったりすると、多くの人はそこで挫折してしまいます。

Hello, World!は、数行から数十行程度のコードで、目に見える分かりやすい結果をもたらすため、成功体験のハードルを意図的に下げた教材だと言えます。

最小限のコードでプログラムの流れを理解できる

Hello, World!は、動作が単純なだけでなく、プログラムの基本的な構造や流れを最小限のコードで示してくれるという利点もあります。

たとえばC言語の例では、次のような要素が含まれています。

- プログラムのエントリポイントとなる

main関数 - 標準入出力ライブラリ

stdio.hのインクルード - 画面への出力を行う

printf関数の呼び出し - プログラムの終了ステータスとして

return 0;を返す

たった数行の中に、「プログラムは上から順に実行される」「特定の場所から実行が始まる」「関数を呼び出して機能を利用する」などの基本概念が詰まっているため、これらを説明する教材としても適しています。

Pythonのような言語であれば、print("Hello, World!")という1行だけで、「関数を呼び出して、文字列を出力する」という基本構造を示すことができます。

このように、Hello, World!は「最小限のプログラム構造の見本」としても機能するのです。

コンパイルや実行のしくみを体験しながら学べる

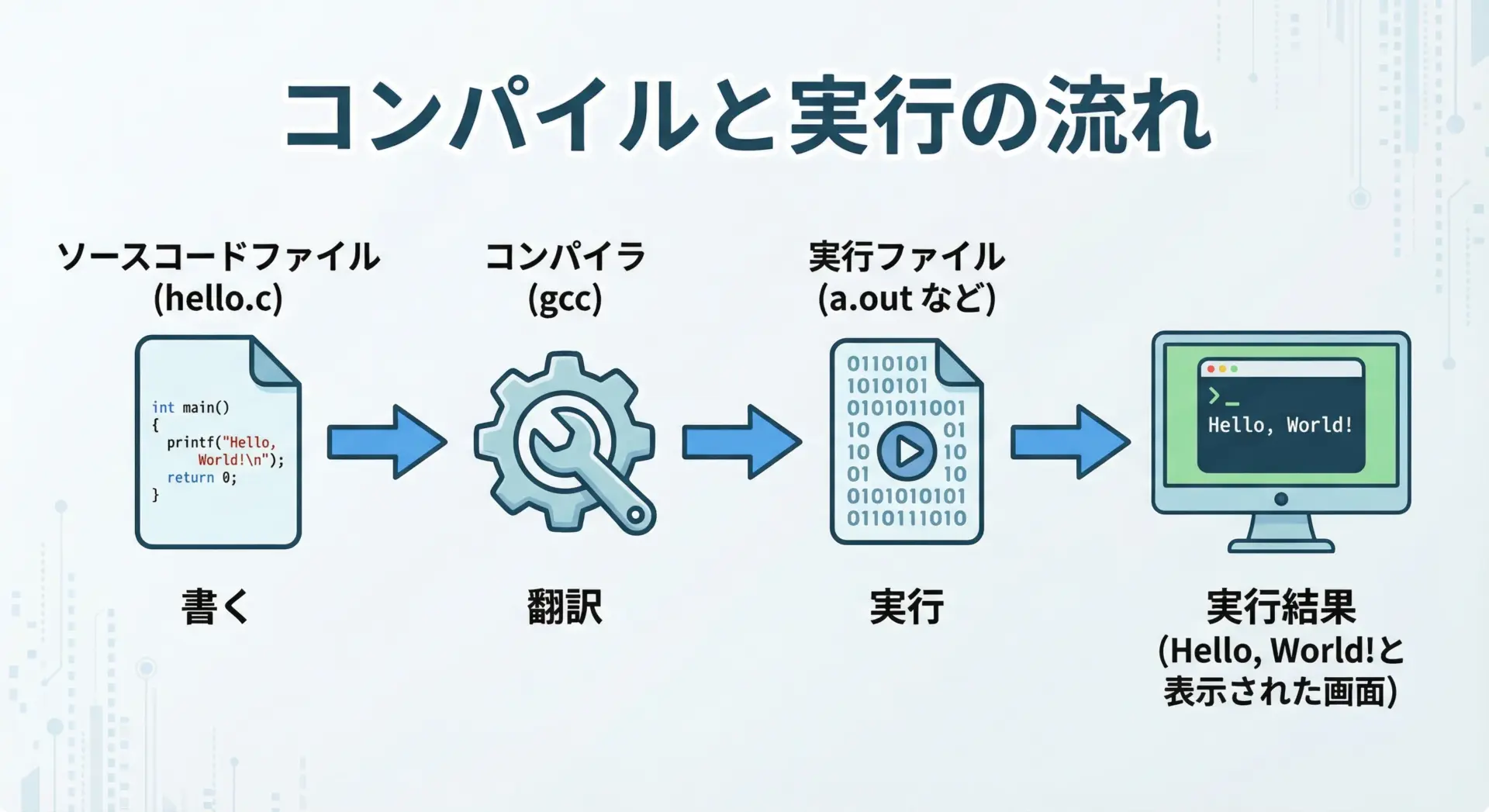

特にコンパイル型の言語(C、C++、Javaなど)では、Hello, World!を通じて「ソースコードを書く → コンパイルする → 実行ファイルができる → 実行する」という一連の流れを体験できます。

これは、教科書的な説明を読むだけではなかなか理解しづらい部分です。

Hello, World!を題材にすることで、次のようなポイントを実際に手を動かしながら学べます。

- ソースコードと実行ファイルは別物であること

- コンパイラはソースコードを機械が理解できる形式に翻訳する役割を持つこと

- コンパイル時のエラーと、実行時のエラーは性質が異なること

エラーとデバッグに慣れる最初の練習になる

たとえHello, World!のような短いプログラムでも、初心者はしばしばエラーに遭遇します。

セミコロンの付け忘れ、括弧の閉じ忘れ、全角文字の混入など、さまざまな初歩的なミスが起こり得ます。

この段階でエラーが出ることは、決して悪いことではありません。

むしろ、「エラーが出るのは当たり前」「エラーメッセージを読んで直すのがプログラミングの一部」という感覚を身につける良い機会になります。

Hello, World!はコードが短いため、どこを直せばよいかを探しやすく、デバッグの練習としても適切です。

たとえば、C言語で次のように書き間違えたとします。

printf("Hello, World!\n")ここではセミコロン;が抜けています。

このときコンパイラは、「expected ‘;’ before ‘}’ token」のようなエラーメッセージを出すかもしれません。

最初は意味が分からなくても、「何行目のどこでエラーが出ているかを確認する」「メッセージの中でヒントになりそうな単語を見つける」といった基本的な姿勢を身につける練習になります。

プログラミング言語ごとの違いと共通点が見える

Hello, World!は、異なるプログラミング言語を比較するための「共通のものさし」としても機能します。

同じ目的(画面にHello, World!と表示する)を達成するために、言語ごとにどのような書き方の違いがあるのかを比較すると、言語設計の思想や特徴が見えてきます。

たとえば、次の4つの例を比べてみます。

// C

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("Hello, World!\n");

return 0;

}// Java

public class Main {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, World!");

}

}# Python

print("Hello, World!")// JavaScript (ブラウザ)

console.log("Hello, World!");これらを眺めるだけでも、次のような違いが見えてきます。

- CやJavaは「エントリポイント(main)を明示する」構造になっている

- Javaはクラスという単位を前提としている

- PythonやJavaScriptは、上から順に実行されるスクリプト的な書き方が中心である

- 画面出力のための関数やメソッド名(

printf、System.out.println、print、console.log)はバラバラだが、「何かを表示する関数を呼び出す」という構造は共通している

このように、Hello, World!を通じて「違い」と「共通点」の両方に目を向けられるため、複数言語を学ぶ際の良い出発点になります。

初心者がHello, World!から学ぶときのポイント

Hello, World!で必ず押さえたい基本用語

Hello, World!を書いて実行するだけでも、いくつかの基本用語を自然に学ぶことができます。

ここでは、最低限押さえておきたいキーワードを整理します。

- ソースコード

自分で書くプログラムの文章そのものです。テキストファイルとして保存され、多くの場合.c、.java、.pyといった拡張子が付きます。 - コンパイル / インタプリタ

CやJavaでは、ソースコードをあらかじめ機械が実行できる形式に翻訳するコンパイルが必要です。一方、PythonやJavaScriptのように、実行時に少しずつ解釈しながら動かす仕組みをインタプリタと呼びます。 - 実行

コンピュータにプログラムを動かさせることです。コンパイル型言語では、コンパイルして生成されたファイルを実行します。インタプリタ型言語では、インタプリタにソースコードを渡して実行させます。 - 標準出力

プログラムが結果を表示するための基本的な出力先のことです。通常はコンソール(黒い画面やターミナル)に対応しています。Hello, World!は、標準出力に文字列を出す最初の例です。 - 関数 / メソッド

「何かの処理に名前を付けてまとめたもの」です。printfやprint、System.out.printlnなどは、文字列を出力するための関数(またはメソッド)にあたります。

これらの言葉を、Hello, World!のコードと実行結果を見比べながら確認すると、用語と体験が結びついて理解しやすくなります。

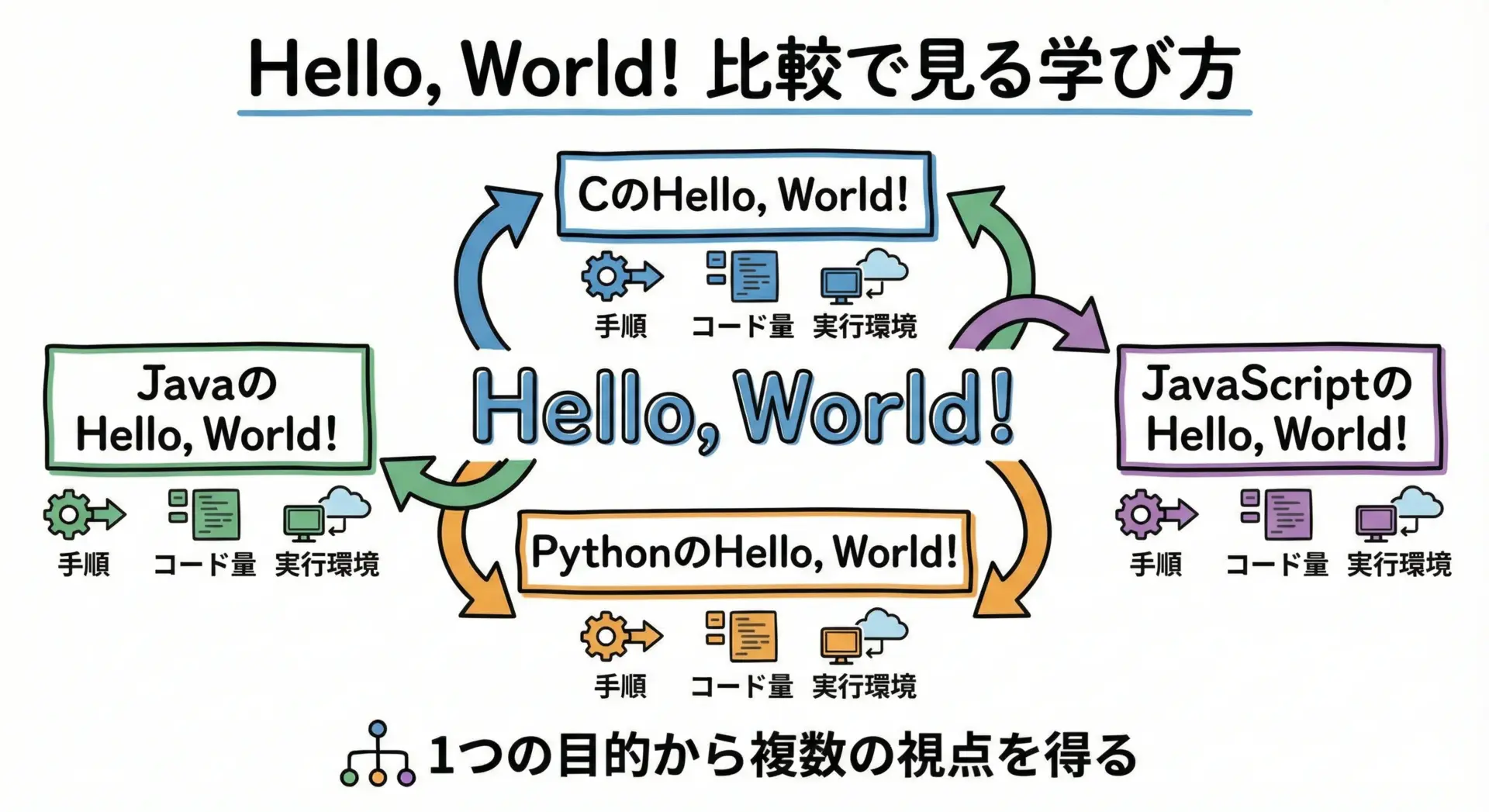

言語ごとのHello, World!を比べてみる学び方

ひとつの言語でHello, World!が書けるようになったら、他の言語でも同じプログラムを試してみると、理解が一段と深まります。

これは、「転校生の気分で新しい言語に触れてみる」ような学び方です。

学ぶときのコツとして、次のような観点で比較してみるとよいでしょう。

- 画面に文字を出すための関数名や書式の違い

- プログラムの開始地点(main関数など)の有無

- ファイルの作り方や拡張子の違い

- 実行するコマンドや手順の違い

- 必要なコードの行数や、書き方のシンプルさ

このように比べながら学ぶと、「どの言語にも共通する考え方」と「その言語ならではのクセ」の両方が見えてきます。

結果として、新しい言語に出会ったときの抵抗感も小さくなります。

Hello, World!の次に何を学ぶか

Hello, World!が動くようになったら、次のステップに進むタイミングです。

いきなり難しいアルゴリズムに進む必要はありませんが、少しずつ「コンピュータにさせたい仕事」を増やしていきましょう。

一般的には、次のような流れがおすすめです。

- 別のメッセージを表示してみる

出力する文字列を自分の好きなメッセージに変えてみます。日本語を含めたり、変数を使って表示するなど、小さな変化を試します。 - 計算をさせてみる

足し算や掛け算を行い、その結果を表示してみます。1 + 2の結果を出力するだけでも、「計算 → 表示」という2段階の処理を経験できます。 - 入力を受け取ってみる

キーボードから名前や数字を入力してもらい、その値を使ってメッセージを表示したり、計算したりします。ここで「入力」「処理」「出力」というプログラムの基本構造が見えてきます。 - 条件分岐や繰り返しに進む

入力値によって表示するメッセージを変えたり、同じ処理を何度も繰り返したりします。いわゆるif文やfor文の登場です。

このように、Hello, World!を「出発点」として少しずつ機能を増やしていくと、自然な流れでプログラミングの基本構文を習得していけます。

よくあるつまずきとHello, World!での乗り越え方

Hello, World!はシンプルな例であるにもかかわらず、初心者が最初にぶつかる「つまずきポイント」が凝縮されている題材でもあります。

代表的なものと、その乗り越え方を整理しておきましょう。

- 環境構築でつまずく

コンパイラや実行環境のインストール、パスの設定などでエラーが出ることは珍しくありません。

この場合、Hello, World!が「動くかどうか」をチェックポイントにすると、問題の切り分けがしやすくなります。

Web上のチュートリアルや公式ドキュメントでは、多くの場合「Hello, World!が表示されれば環境は整っています」といった基準が提示されています。

- ファイルの保存や文字コードの問題

ファイル名の拡張子を間違えたり(例:hello.c.txtになっている)、文字コードの影響でエラーが出たりすることがあります。

このときは、「どのファイルをどの名前で保存する必要があるか」をもう一度確認することが重要です。

Hello, World!は行数が少ないため、新しいファイルを作り直して再試行するのも容易です。

- エラーメッセージの読み方がわからない

初めて見る英語のエラーメッセージは、意味不明に感じられるかもしれません。

しかし、Hello, World!であればコードが短いので、どこが原因になり得るかの候補は限られています。

メッセージの中でline 3やexpectedなど、手がかりになりそうな単語を探し、エラーを「謎解き」のように扱う姿勢を身につけていきましょう。

- コピペとタイピングのバランス

教材のコードをコピー&ペーストするか、自分で手打ちするかは悩ましい点です。

Hello, World!については、一度は必ず自分の手で最後まで打ってみることをおすすめします。

タイプミスからエラーが出る経験も含めて、タイピングと構文に慣れる良い練習になります。

その上で、以後は必要に応じてコピペを活用しても構いません。

このように、Hello, World!は単に「簡単だから最初にやる」というだけでなく、プログラミング学習における典型的なつまずき方と、その乗り越え方を体験するための安全な練習場としても機能しています。

まとめ

Hello, World!は、画面にHello, World!と表示するだけの、非常にシンプルなプログラムです。

しかしその背後には、C言語とK&R本、Unix文化という歴史的背景があり、そこから派生してさまざまなプログラミング言語の「最初の例」として受け継がれてきた伝統があります。

教育的な観点から見ると、Hello, World!は次のような役割を果たしています。

- 短時間で「動いた」という成功体験を得やすい

- 最小限のコードでプログラムの流れや構造を示せる

- コンパイルや実行といった仕組みを体験的に理解できる

- エラーやデバッグに慣れるための、リスクの小さい練習台になる

- 異なる言語の違いと共通点を比較するための共通の出発点になる

初心者にとってHello, World!は、「自分にもプログラムが書ける」という感覚を得る最初の一歩であり、その後の学習を続けるための心理的な土台になります。

また、経験者にとっても、新しい言語やフレームワークに触れるときの「動作確認」として、今なお現役で活躍し続ける定番の題材です。

これからプログラミングを学ぶ方は、ぜひHello, World!を単なる儀式としてではなく、歴史と教育的意義を持つ「よく考えられた最初の一歩」として味わってみてください。

そして、Hello, World!が表示されたその先にある、さまざまなプログラムづくりの世界へ、一歩ずつ進んでいっていただければと思います。