スマホでLINEを送ったり、天気アプリで今日の天気をチェックしたりするとき、裏側では必ずといってよいほどAPIが使われています。

普段は意識しない仕組みですが、プログラミングを学ぶなら避けて通れない重要な概念です。

この記事では、難しい専門用語をできるだけ避けながら、身近なアプリの例を通してAPIの意味や仕組み、そして実際に触ってみるステップまでをやさしく解説していきます。

APIとは何かをやさしく理解しよう

APIの基本的な意味

APIとは、アプリ同士やサービス同士が「ルールを決めて情報をやり取りするための窓口」のことです。

略さずに言うとApplication Programming Interfaceで、日本語にするとアプリケーションをプログラムから操作するための接続口といったイメージになります。

プログラマーは、APIという決められた窓口を通して、別のサービスの機能やデータを利用します。

大事なのは、中身の仕組みを全部知らなくても、決められた使い方(APIのルール)さえ守れば、そのサービスを利用できるという点です。

たとえば、天気サービス側は「このURLにアクセスし、都市名を指定してくれたら、今日の天気を返します」というルールをAPIとして公開します。

利用するプログラム側は、そのルールどおりにアクセスするだけで、最新の天気情報を手に入れられます。

プログラミング初心者のためのAPIイメージ

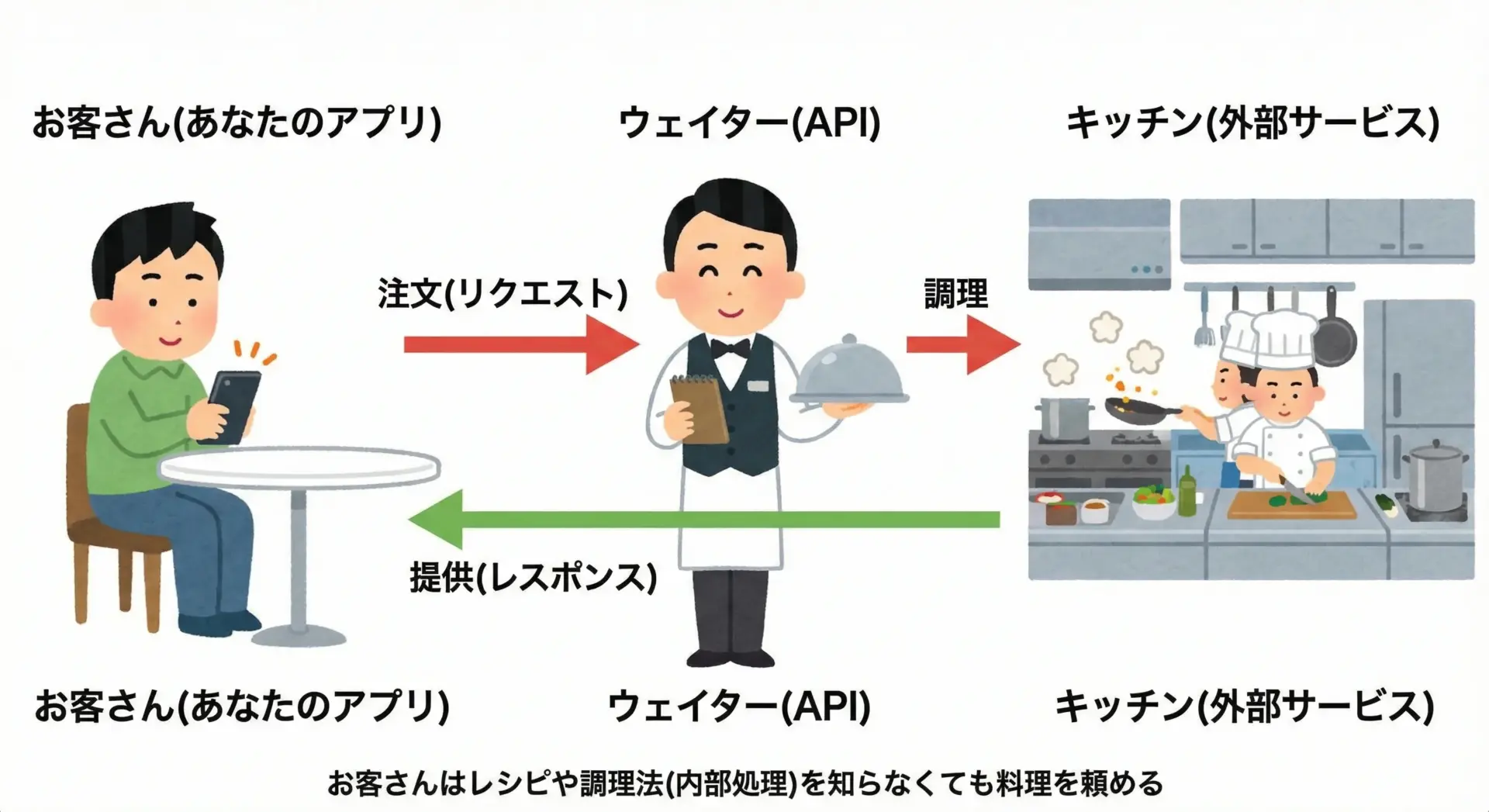

APIは、よくレストランの「注文係」にたとえられます。

お客さんはメニューを見て、注文係に「ハンバーグをください」と伝えるだけで料理が出てきます。

このとき、お客さんはレシピや調理手順を知る必要はありません。

同じように、アプリはAPIという窓口に「こういう情報が欲しい」とリクエストするだけで、結果(レスポンス)を受け取れます。

このイメージから分かるポイントは次のとおりです。

- メニュー = APIの仕様(ドキュメント)

- 注文 = APIリクエスト

- 料理 = APIレスポンス(返ってくるデータ)

つまり、APIとは「どうやって頼めば、どんな結果が返ってくるのか」を決めたルールブックでもあります。

WebサービスとAPIの関係

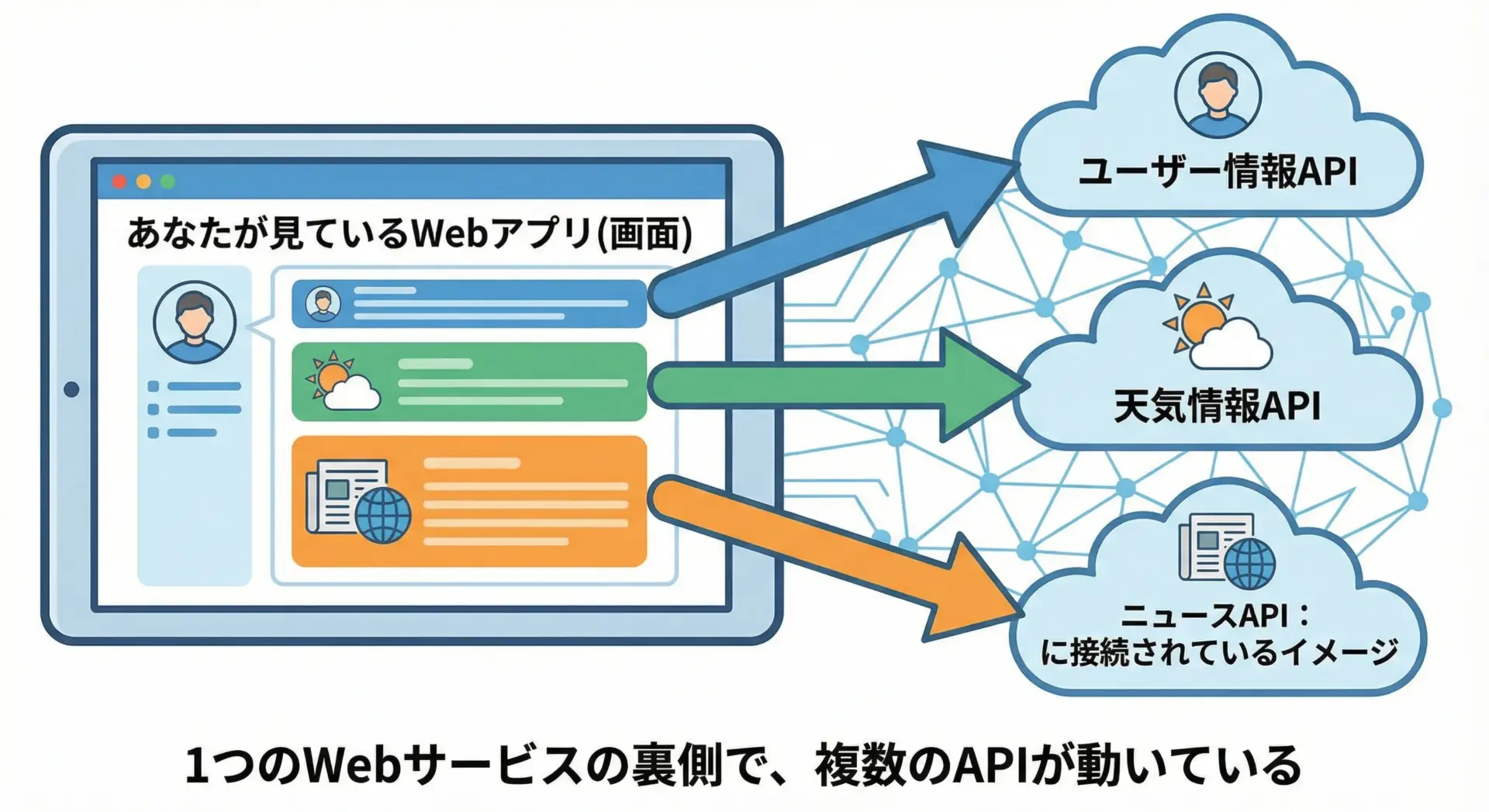

今どきのWebサービスは、画面から見える部分だけでなく、裏側で大量のAPI通信を行っています。

たとえば、天気サイトを開くとき、ブラウザはそのサイトのサーバーにアクセスするだけでなく、別の天気情報APIにもアクセスしてデータを取得していることがあります。

Webサービスは、内部でたくさんのAPIを組み合わせて動いていると考えるとイメージしやすいです。

1つの画面の中で、ユーザー情報を取得するAPI、天気を取得するAPI、ニュースを取得するAPIなどが同時に動いている場合もあります。

このように、WebサービスとAPIは切っても切り離せない関係にあり、APIを理解することは、モダンなWebサービスの仕組みを理解する近道になります。

LINEや天気アプリで使われるAPIの具体例

LINEで使われるAPI

メッセージアプリの代表格であるLINEでも、数多くのAPIが動いています。

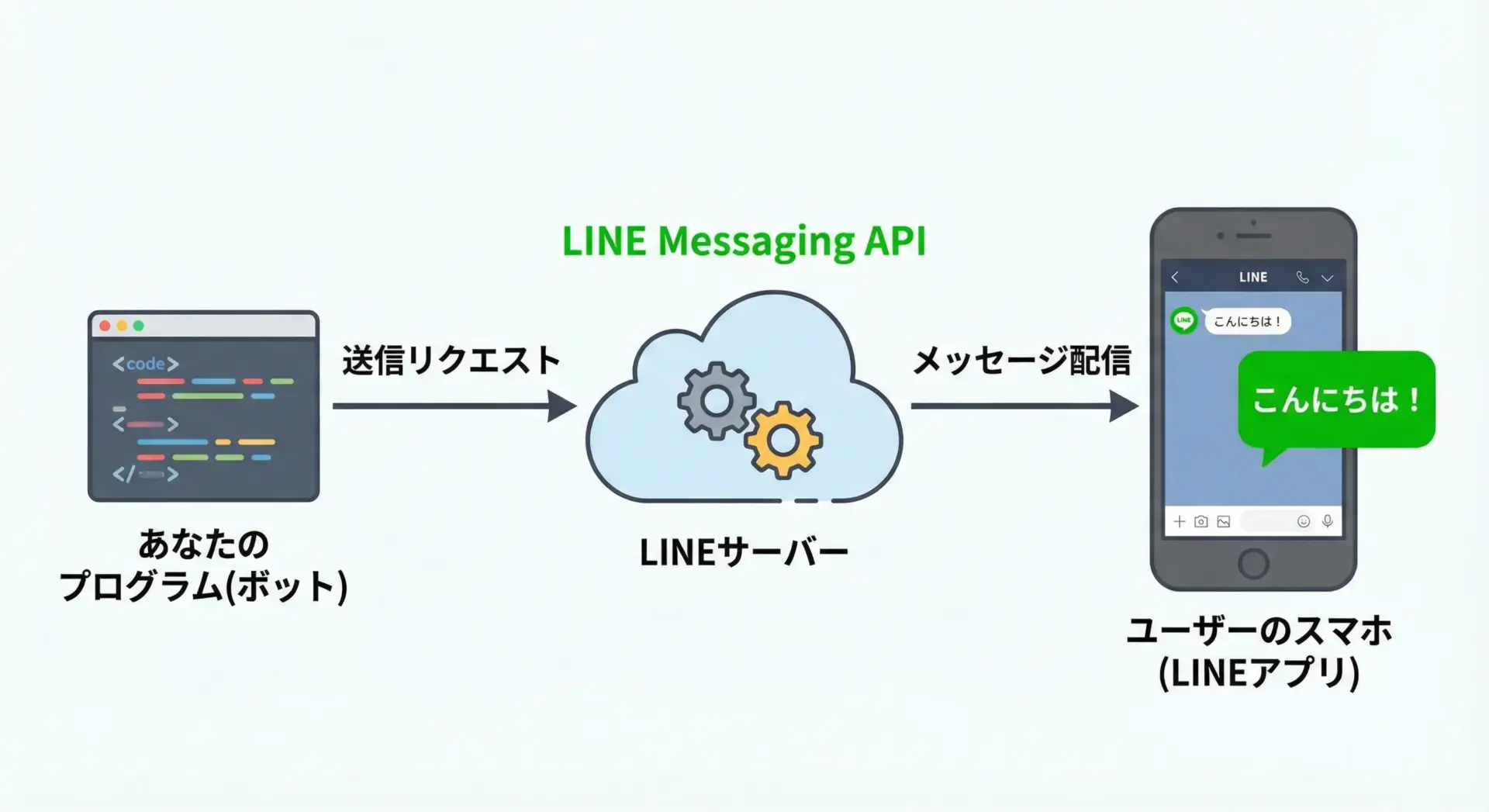

代表的なものとしてLINE Messaging APIがあります。

これは、自分で作ったプログラムから、LINEのアカウントを通じてメッセージを送受信できるAPIです。

たとえば、次のようなことが実現できます。

- 自動で天気情報をLINEに送るボット

- 予約時間が近づいたらリマインドしてくれるLINE通知

- Webサイトでの操作結果をLINEに送る通知システム

これらはすべて、プログラムがLINEのAPIに「このユーザーにメッセージを送ってください」とリクエストしているイメージです。

LINEのサーバー側は、そのリクエストを受け取り、実際にユーザーのLINEアプリにメッセージを届けます。

このように、あなたが書いたコードが、APIを介してLINEの巨大なインフラを利用できるのが、大きな魅力です。

天気アプリで使われるAPI

天気アプリは、ほぼ確実に天気情報APIを利用しています。

天気アプリ自体が観測をしているわけではなく、気象データを提供しているサービス(サーバー)から、APIを通じて現在の天気や予報を取得しています。

たとえば、次のような流れです。

- ユーザーがアプリを開く

- アプリが「東京の今日の天気をください」と天気APIにリクエスト

- APIが「晴れ、最高気温25度、最低気温18度」といったデータをレスポンス

- アプリがそれを見やすいUIに変換して表示

ユーザーは晴れマークや気温しか見ませんが、その裏では「位置情報」「日付」「APIキー」などを含んだリクエストが飛び交っています。

身近なアプリに隠れたAPIの役割

APIはLINEや天気アプリに限らず、さまざまなアプリに組み込まれています。

- 地図アプリ: Google Maps APIなどを利用して地図やルートを表示

- SNSアプリ: タイムライン取得API、投稿API、いいねAPIなどを多数利用

- ショッピングアプリ: 商品検索API、在庫確認API、決済APIなどを利用

これらは、ユーザーには直接見えないため、「アプリの中に隠れた配管」のような存在です。

プログラミングを学ぶ側の視点では、「どのアプリも、だいたい何かしらのAPIを呼び出している」と意識しておくと、仕組みの理解が進みます。

APIの仕組みを段階的に解説

クライアントとサーバーの関係

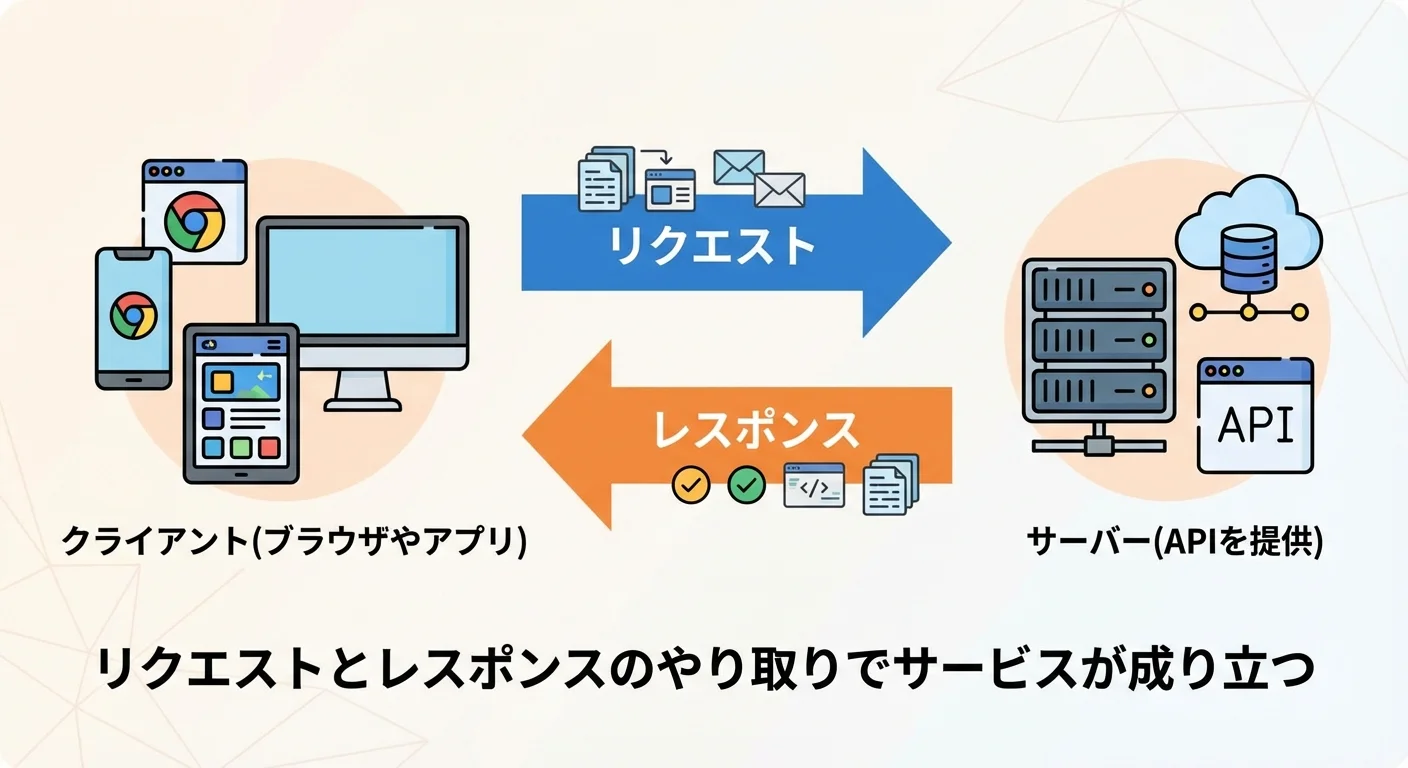

APIを理解するうえで、まず押さえたいのがクライアントとサーバーの関係です。

- クライアント: サービスを利用する側(ブラウザ、スマホアプリ、自作プログラムなど)

- サーバー: サービスを提供する側(APIを公開しているWebサーバーなど)

APIの世界では、クライアントがサーバーに「リクエスト」を送り、サーバーが「レスポンス」を返すという形でやり取りが行われます。

天気アプリの例でいうと、アプリがクライアントで、天気情報を提供しているサービスがサーバーです。

リクエストとレスポンス

APIのやり取りは、リクエスト(request)とレスポンス(response)という2つのメッセージで成り立っています。

- リクエスト: クライアントからサーバーへ「これをしてほしい」と送る要求

- レスポンス: サーバーからクライアントへ返される結果

Web APIでは、リクエストはHTTPという通信のルールで送られます。

たとえば、天気APIへのリクエストは、次のような形になります。

GET https://api.example.com/weather?city=Tokyoそしてレスポンスは、例えば次のようなJSON形式のデータとして返ってきます。

{

"city": "Tokyo",

"temp": 25,

"condition": "sunny"

}「どんなURLに、どんなパラメータを付けてリクエストすると、どんな形式のレスポンスが返ってくるのか」が、APIごとに決められています。

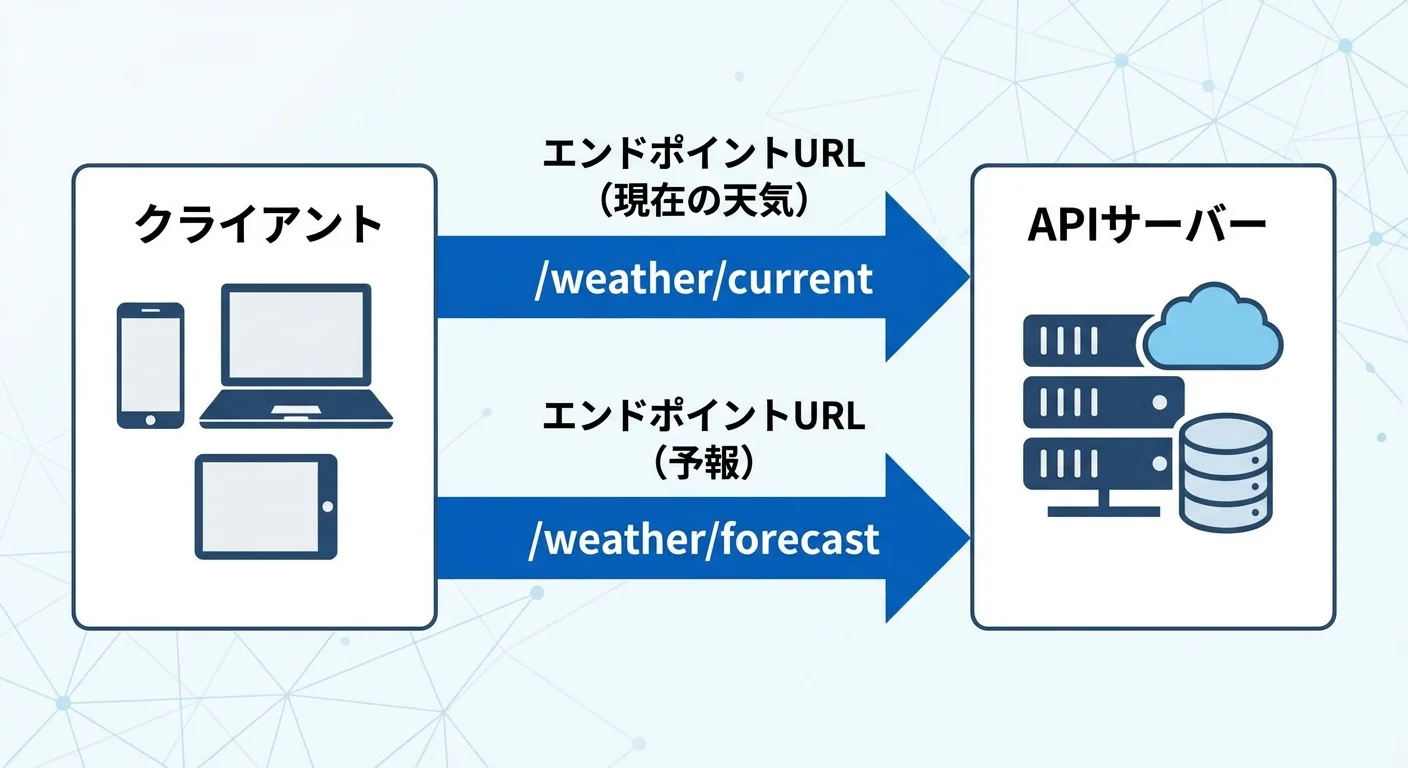

エンドポイント(URL)とは何か

APIの世界では、エンドポイント(endpoint)という言葉がよく登場します。

エンドポイントとは、APIにアクセスするための入り口となるURLのことです。

たとえば、ある天気APIでは次のように決められているかもしれません。

- 現在の天気を取得するエンドポイント:

https://api.example.com/weather/current - 明日の予報を取得するエンドポイント:

https://api.example.com/weather/forecast

ひとつのAPIサービスの中に、複数のエンドポイントが用意されており、目的に応じて使い分けるイメージです。

パラメータとレスポンス形式(JSONなど)の基礎

APIを利用するとき、ただエンドポイントにアクセスするだけでなく、パラメータと呼ばれる追加情報を一緒に送ることがよくあります。

たとえば、天気APIなら次のようなURLになります。

https://api.example.com/weather/current?city=Tokyo&unit=metricこのとき、cityやunitがパラメータです。

- city=Tokyo: 東京の天気が欲しい

- unit=metric: 摂氏(℃)の単位で返してほしい

サーバーは、受け取ったパラメータをもとに、適切なデータを選んでレスポンスを作ります。

レスポンスの形式としては、現在はJSON形式が主流です。

JSONは、人間が目で見てもそれなりに読みやすく、プログラムでも扱いやすい構造になっています。

例:

{

"city": "Tokyo",

"unit": "metric",

"temp": 25,

"condition": "sunny"

}キーと値のペアでデータが並んでいるだけなので、慣れると扱いやすい形式です。

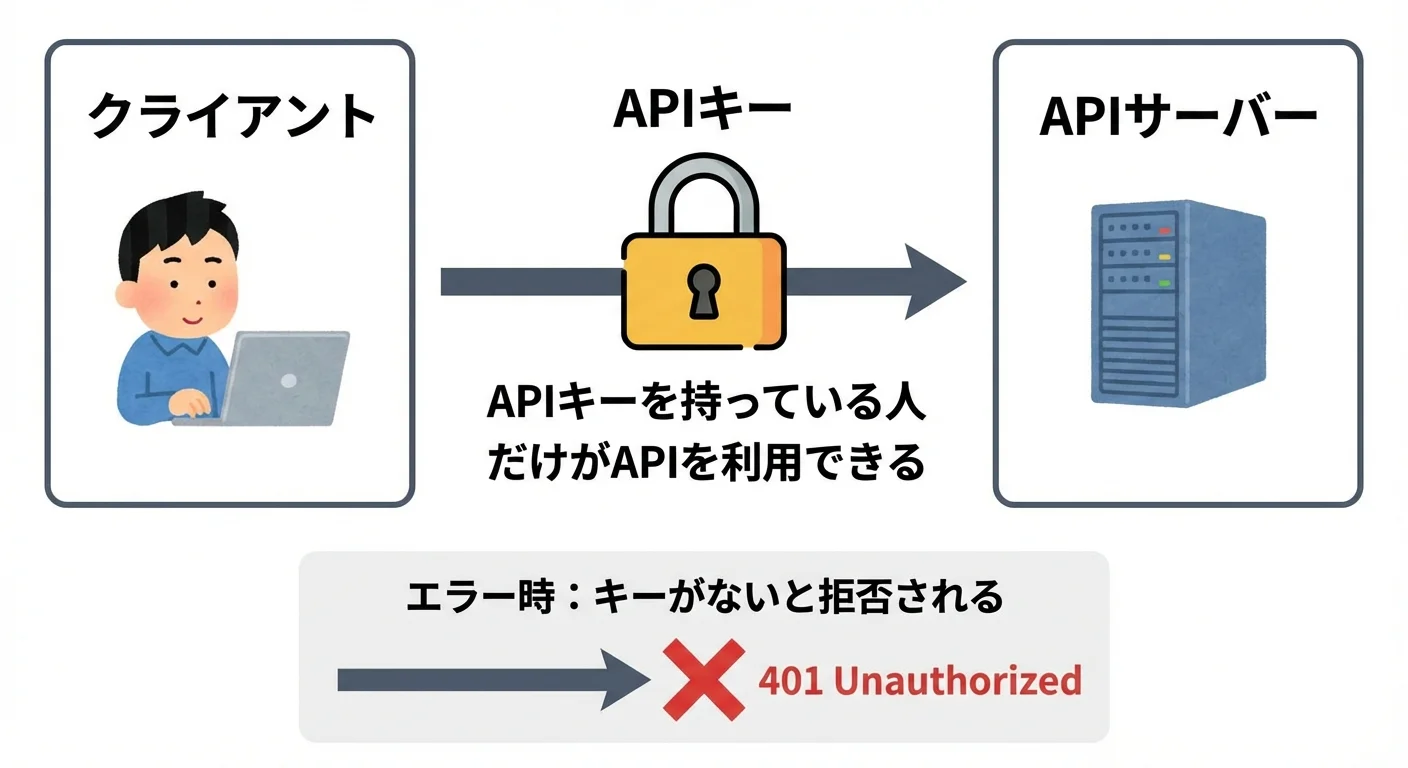

APIキーなど認証のしくみをかんたんに

多くのAPIは、誰でも無制限に使えるわけではありません。

利用者を管理したり、不正利用を防いだりするために、APIキー(API key)と呼ばれる仕組みを使います。

APIキーとは、「この人(このアプリ)がアクセスしています」とサーバーに伝えるための秘密の文字列です。

サービスに登録すると、次のような文字列が発行されます。

abcd1234efgh5678...このAPIキーを、リクエストの中に含めて送ります。

https://api.example.com/weather/current?city=Tokyo&apikey=abcd1234efgh5678サーバーは、受け取ったAPIキーをチェックして「この人は登録済みか」「利用回数はどれくらいか」などを判断します。

プログラミング初心者のうちは、「APIキーはとても大事なパスワードのようなもの。GitHubなどに公開しない」という意識だけ持っておけば十分です。

プログラミング初心者がAPIを触ってみるステップ

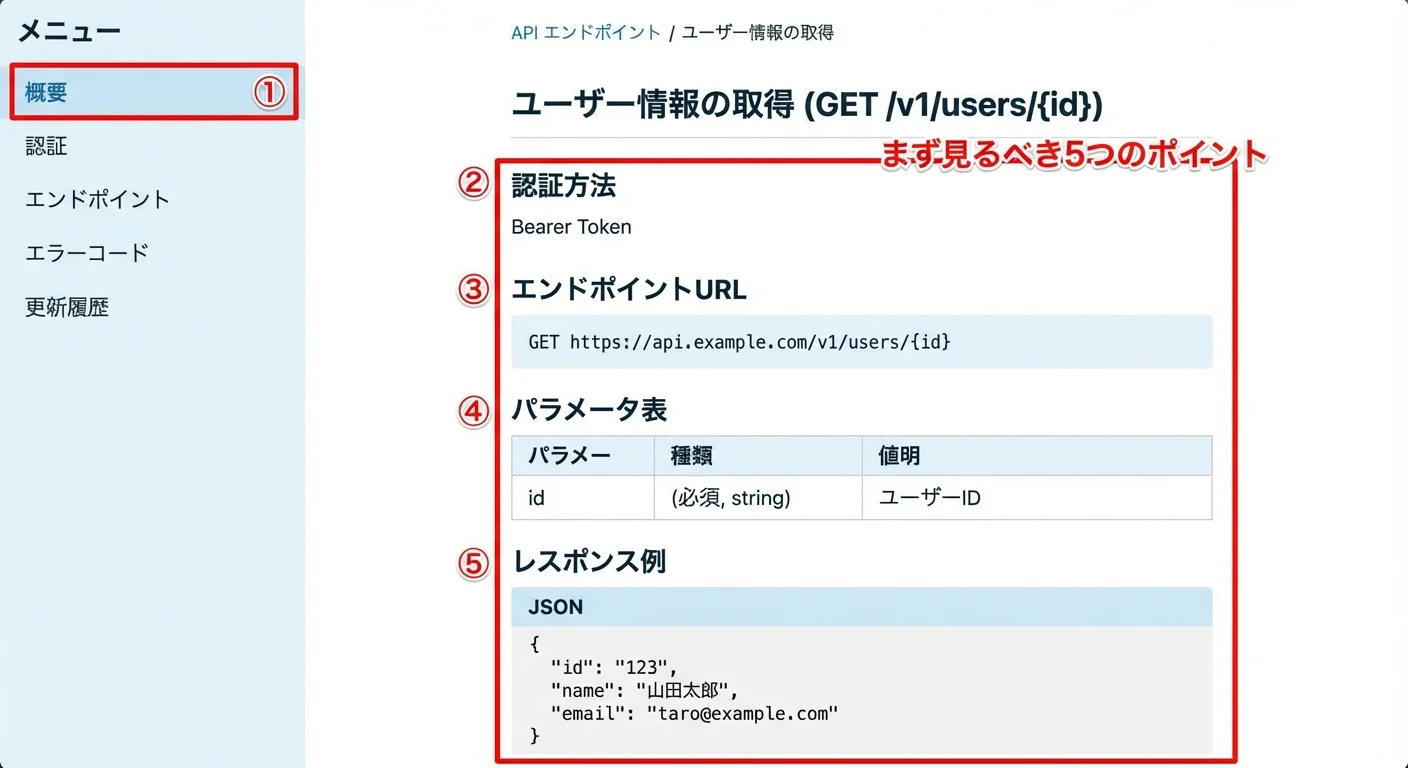

APIドキュメントの読み方のコツ

APIを実際に使うには、まずAPIドキュメント(APIリファレンス)を読む必要があります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、見るポイントを絞るとだいぶ楽になります。

最低限チェックしたいのは、次のあたりです。

- 概要(Overview): 何ができるAPIなのか

- エンドポイント一覧: どんなURLが用意されているか

- リクエストの書き方: HTTPメソッド(GET/POSTなど)、必要なパラメータ

- レスポンスの例: どんなJSONが返ってくるのか

- 認証: APIキーやトークンの指定方法

最初から全部理解しようとせず、「1つのエンドポイントだけを対象にする」のがおすすめです。

まずは「現在の天気を取得するAPI」など、シンプルなものを1つ選んで、その使い方だけを追っていくと負担が少なく済みます。

無料で試せる天気APIの例

APIを学ぶときの題材として天気APIはとても人気です。

都市名を変えるだけで結果が変わるので、動きを実感しやすいからです。

たとえば、次のような天気APIサービスがあります。

- 天気予報を提供するグローバルなAPIサービス

- 無料枠があり、1日に決められた回数まで無料で試せる

- 都市名や緯度経度、言語、単位などをパラメータで指定できる

実際の利用手順は、おおむね次のような流れになります。

- Webサイトで無料アカウントを作成

- ダッシュボードでAPIキーを発行

- ドキュメントで「現在の天気」エンドポイントを確認

- ブラウザやツールから、サンプルのリクエストを試す

具体的なサービス名はこの記事では挙げませんが、「weather api free」などで検索すると、無料で使えるAPIがいくつも見つかります。

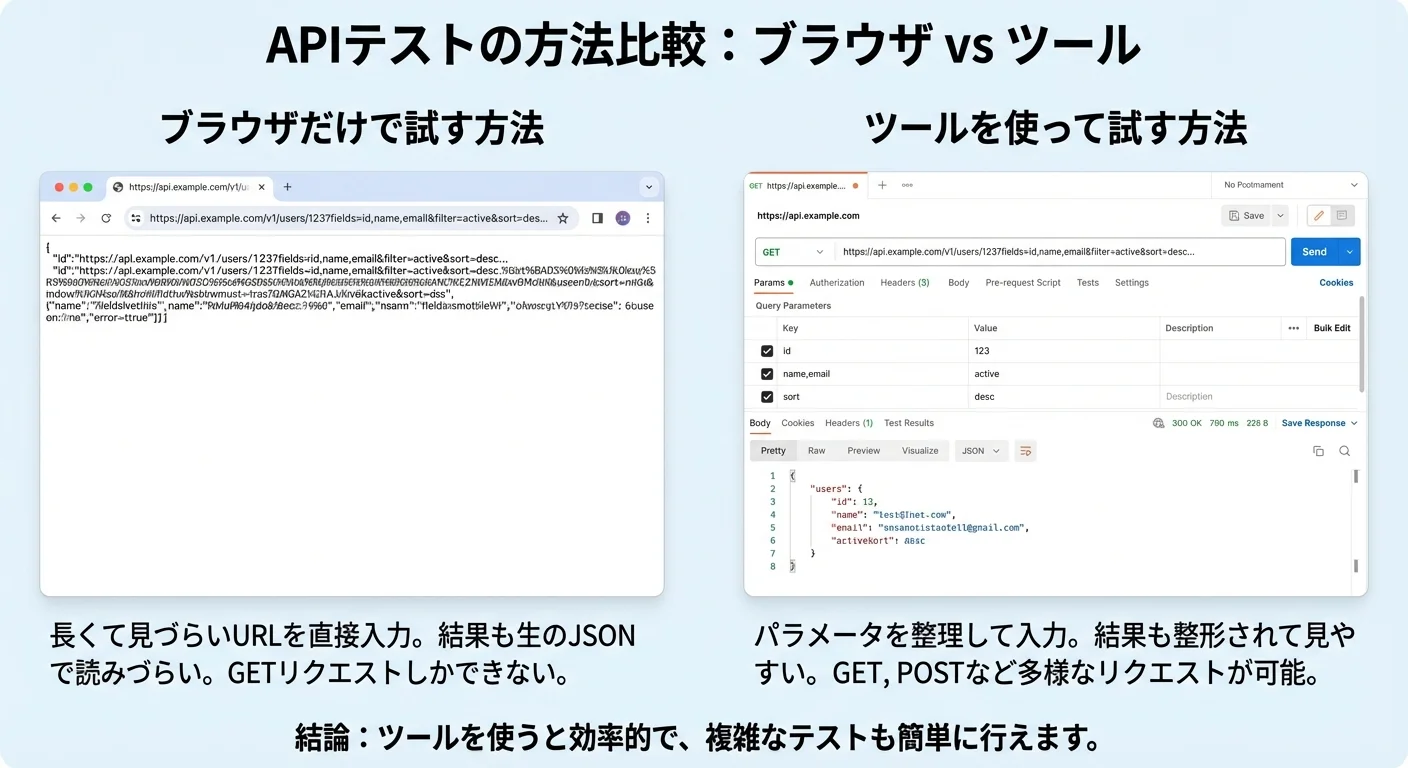

ブラウザやツールでAPIを試す方法

プログラムを書かなくても、ブラウザにURLを直接入力してAPIを試すことができます。

たとえば、次のようなURLを開くとします。

https://api.example.com/weather/current?city=Tokyo&apikey=あなたのAPIキーブラウザ上に、JSON形式のレスポンスがそのまま表示されれば成功です。

ただし、認証が必要なAPIやPOSTメソッドを使うAPIなどは、ブラウザからだけでは試しにくいこともあります。

その場合は、次のような専用ツールが便利です。

- Postman: GUIでAPIリクエストを組み立てて送信できるツール

- curl: コマンドラインからHTTPリクエストを送れるツール

Postmanを使うと、URL、HTTPメソッド、ヘッダー、パラメータ、ボディなどを画面から入力して送信でき、レスポンスも見やすく整形して表示してくれます。

最初はブラウザだけで試せるGETのAPIから始め、慣れてきたらPostmanなどを導入する流れが自然です。

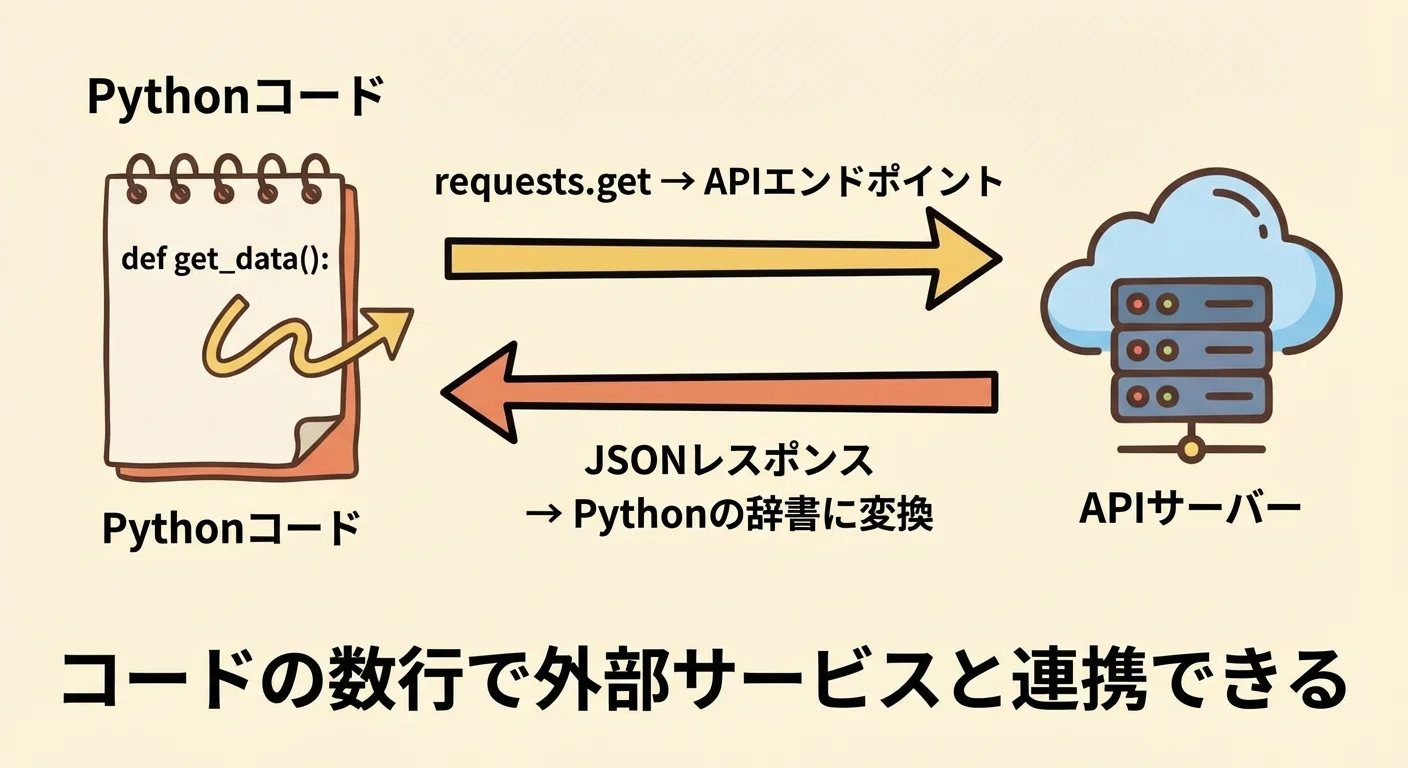

簡単なプログラムからAPIを使ってみよう

最後に、実際のプログラムからAPIを呼び出すイメージをつかんでみましょう。

ここでは、Pythonを例にしたごく簡単なサンプルを紹介します。

import requests

API_KEY = "あなたのAPIキー"

CITY = "Tokyo"

url = "https://api.example.com/weather/current"

params = {

"city": CITY,

"apikey": API_KEY

}

response = requests.get(url, params=params)

# レスポンスをJSONとして扱う

data = response.json()

print("都市:", data["city"])

print("気温:", data["temp"])

print("天気:", data["condition"])このコードで行っていることを、シンプルに言い換えると次のようになります。

- APIのエンドポイントURLを指定する

- 必要なパラメータ(city や apikey)を辞書にまとめる

requests.get()でリクエストを送るresponse.json()でJSONをPythonの辞書に変換する- 欲しい項目(都市名、気温、天気など)を取り出して表示する

このように、数十行にも満たないコードで、現実世界のデータ(天気、ニュース、為替レートなど)を自分のプログラムに取り込めるのが、APIの最大の魅力です。

まとめ

この記事では、LINEや天気アプリを例にしながらAPIとは何かをやさしく解説してきました。

APIはアプリ同士・サービス同士が決められたルールで会話するための窓口であり、レストランの注文係のような役割を果たします。

裏側では、クライアントとサーバーのあいだでリクエストとレスポンスがやり取りされ、エンドポイント(URL)やパラメータ、JSON形式、APIキーといった要素が登場します。

これらは最初こそ難しく見えますが、ひとつひとつ分解していけば、それほど複雑ではありません。

これからAPIに触れてみたい方は、次のステップを意識してみてください。

- 天気APIなど、身近で結果が分かりやすいAPIを選ぶ

- ドキュメントを読み、まずは1つのエンドポイントだけを理解する

- ブラウザやPostmanで、サンプルのリクエストを試してみる

- 簡単なプログラム(Pythonなど)からAPIを呼び出してみる

APIを使えるようになると、あなたのプログラムは一気に「外の世界」とつながります。

LINEにメッセージを送るボットや、好きな都市の天気を自動で取得するスクリプトなど、アイデア次第でできることがどんどん広がっていきます。

ぜひ、小さなAPIから一歩ずつ試してみてください。