パソコンでプログラムを書いていると「CPU使用率が100%です」「メモリが足りません」「ストレージがいっぱいです」といった表示に出会うことがあります。

これらはなんとなく重要そうですが、具体的に何が起きているのでしょうか。

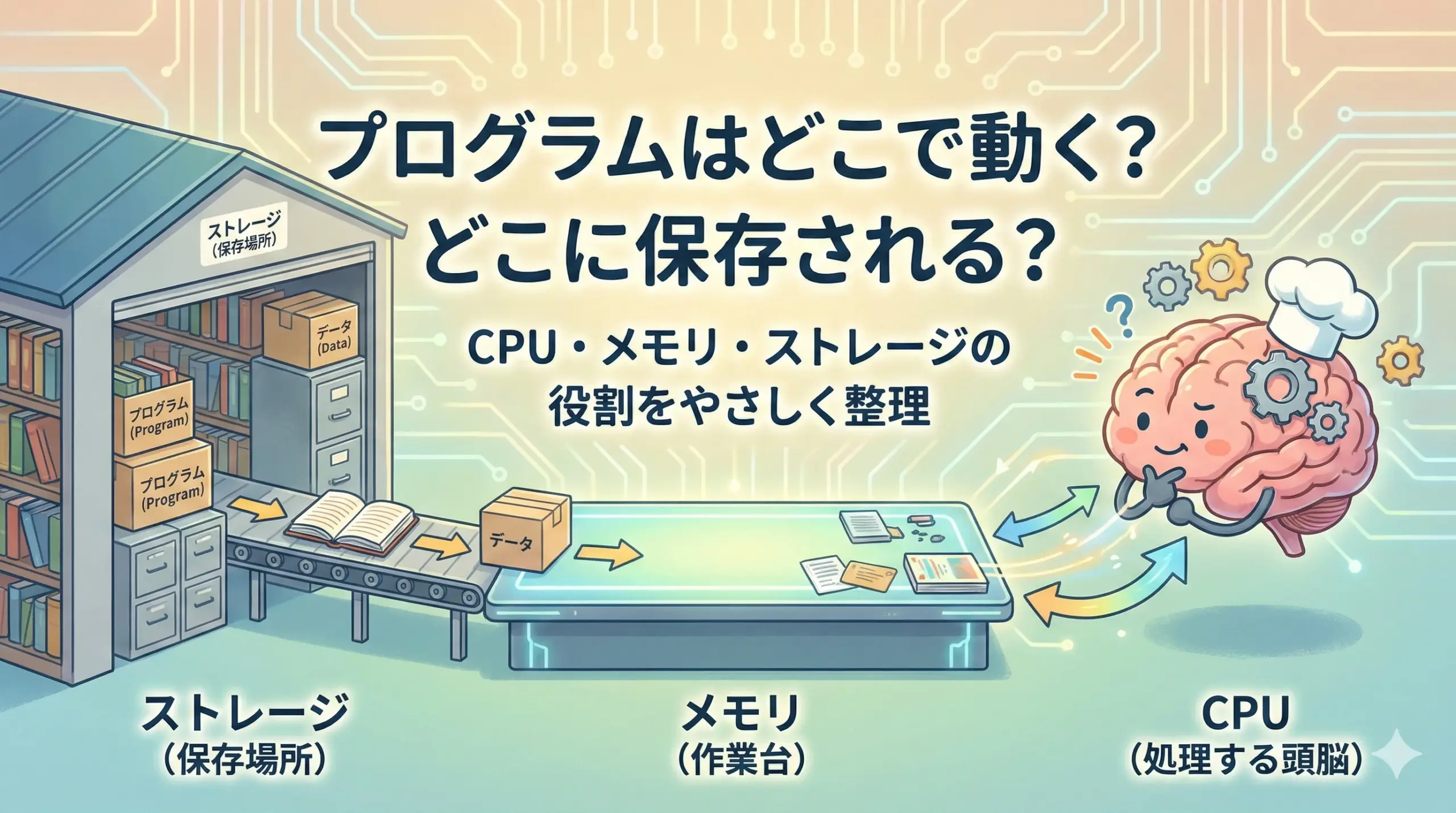

本記事では、CPU・メモリ・ストレージの役割と、プログラムが「どこで動いて」「どこに保存されている」のかを、プログラミング初心者の方向けに整理して解説します。

CPU・メモリ・ストレージとは

まずは、コンピュータを構成する代表的な3つの要素であるCPU・メモリ・ストレージの役割を、それぞれ切り分けて確認します。

この3つの関係がイメージできると、プログラム実行の全体像がぐっと理解しやすくなります。

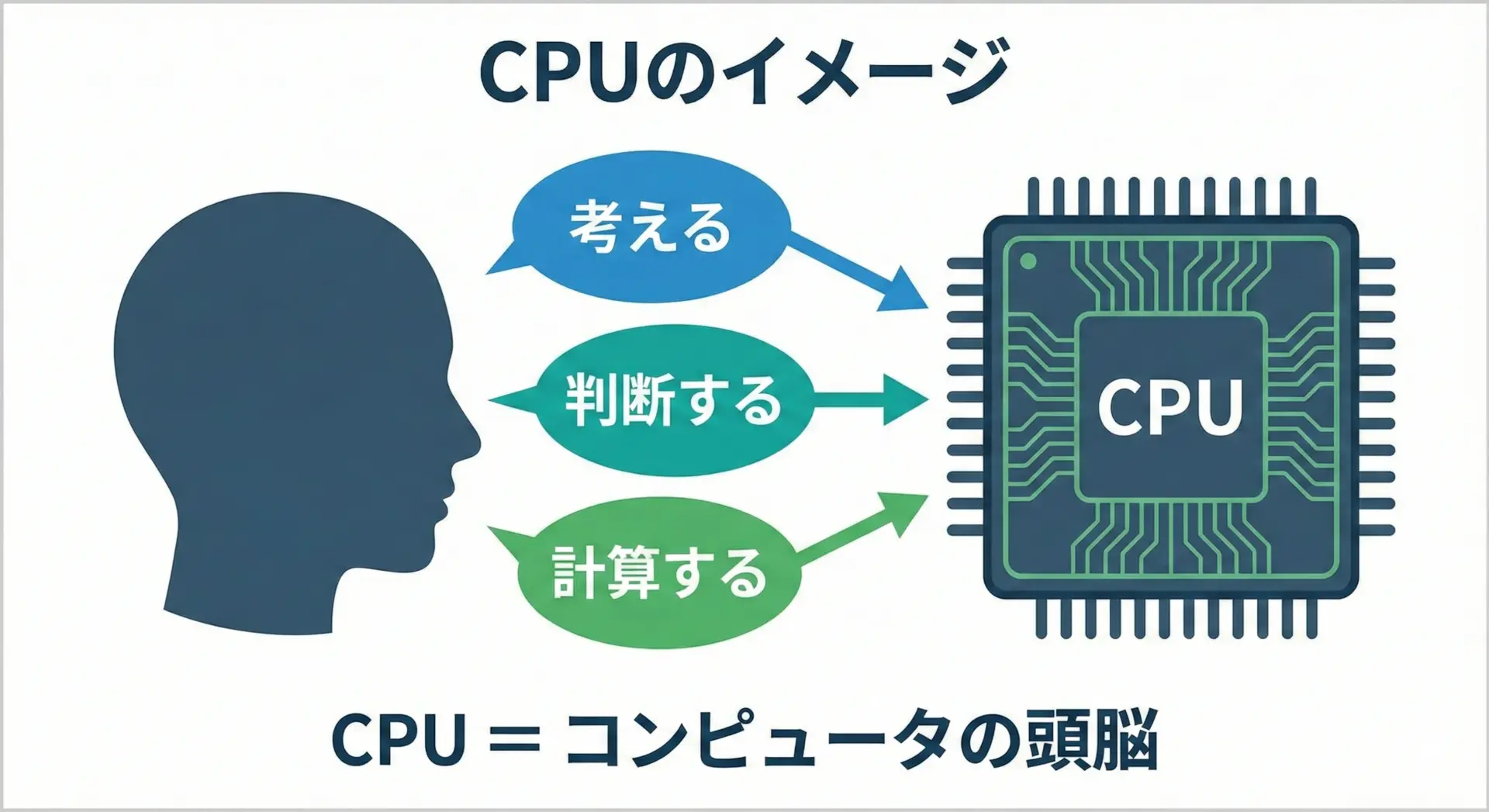

CPUとは何か

CPU(Central Processing Unit)は、コンピュータの「頭脳」にあたる部分です。

プログラムが用意した命令を1つずつ取り出して解釈し、計算したり、判断したり、他の装置に指示を出したりします。

CPUが行う主な役割は次のようなものです。

- 加算や乗算などの数値計算

- 条件分岐(if文など)の判断

- メモリ上のデータの読み書き

- 入出力装置(ディスプレイやディスクなど)への命令

プログラマが書いたソースコードは、コンパイルやインタプリタなどの仕組みを通じて最終的にはCPUが理解できる「機械語の命令」に変換され、1命令ずつCPUで実行されます。

CPUは非常に高速ですが、単独ではデータを長く保持することはできません。

命令やデータは、後述するメモリやストレージから受け取る必要があります。

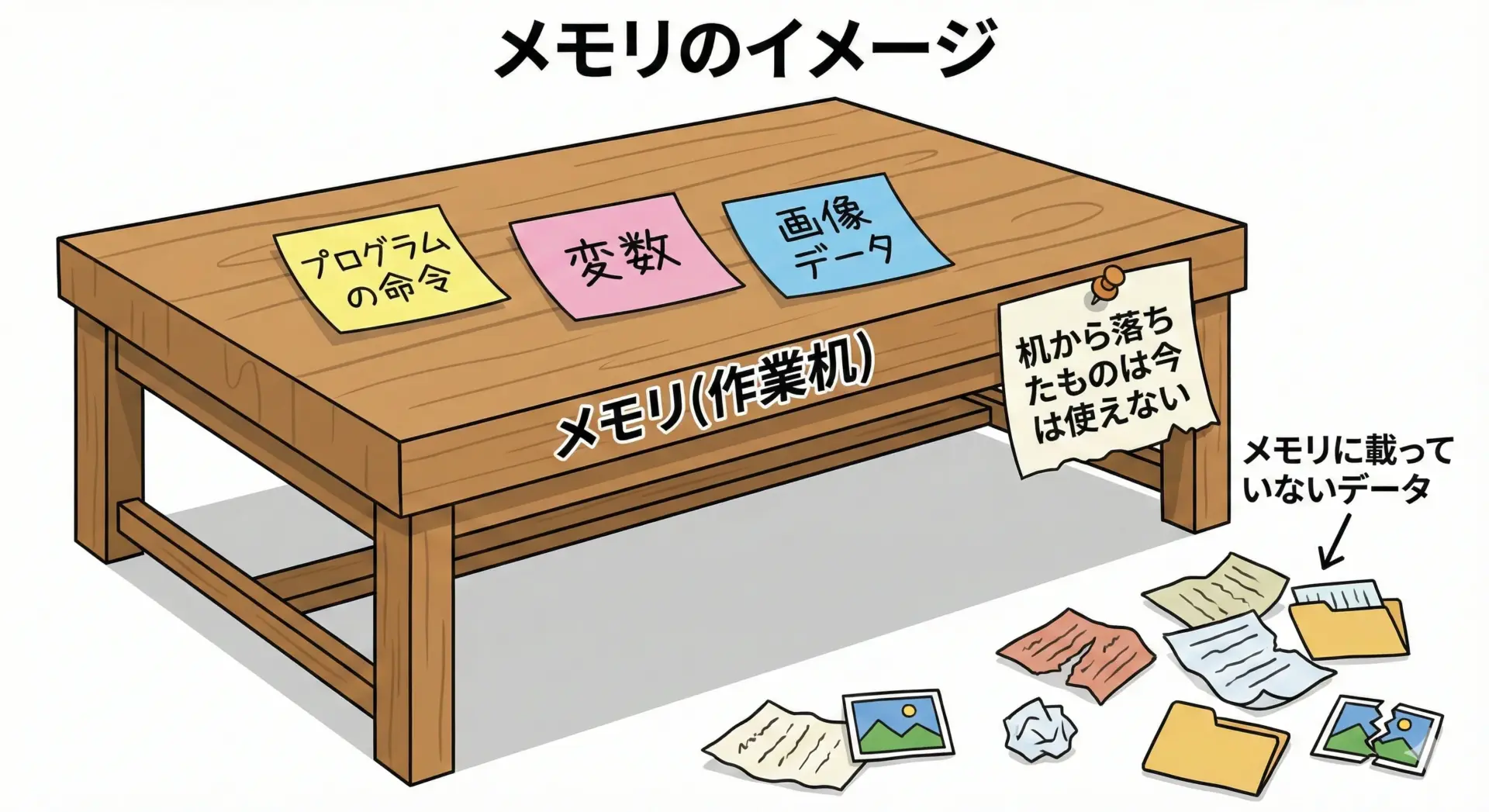

メモリとは何か

メモリ(主記憶/メインメモリ/RAM)は、CPUが「今すぐ使うデータや命令」を一時的に置いておく作業机のようなものです。

電源が切れると中身は消えてしまうかわりに、CPUから非常に高速にアクセスできます。

プログラムが実行されるときには、次のような情報がメモリに置かれます。

- 実行中のプログラムの命令本体

- 実行時に使う変数や配列などのデータ

- OSが管理に使う情報(プロセス情報、スタックなど)

メモリには容量の上限があり、同時に実行されているプログラム全体が、この容量を取り合うことになります。

このため、メモリ不足はプログラム実行に直接影響する重要な要素です。

ストレージとは何か

ストレージ(補助記憶: HDDやSSDなど)は、コンピュータの「倉庫」や「本棚」にあたる部分です。

電源を切ってもデータが残ることが特徴で、OS、アプリケーション、写真や動画、ソースコードなど、あらゆるファイルがここに保存されています。

ストレージにはさまざまな種類がありますが、共通するポイントは次の通りです。

- 容量はメモリよりはるかに大きい(数百GB〜数TBなど)

- メモリより読み書き速度は遅い

- 電源を切ってもデータが消えない(不揮発性)

プログラムが「インストールされている場所」「保存されている場所」はストレージであり、後述する「実行されている場所」とは異なります。

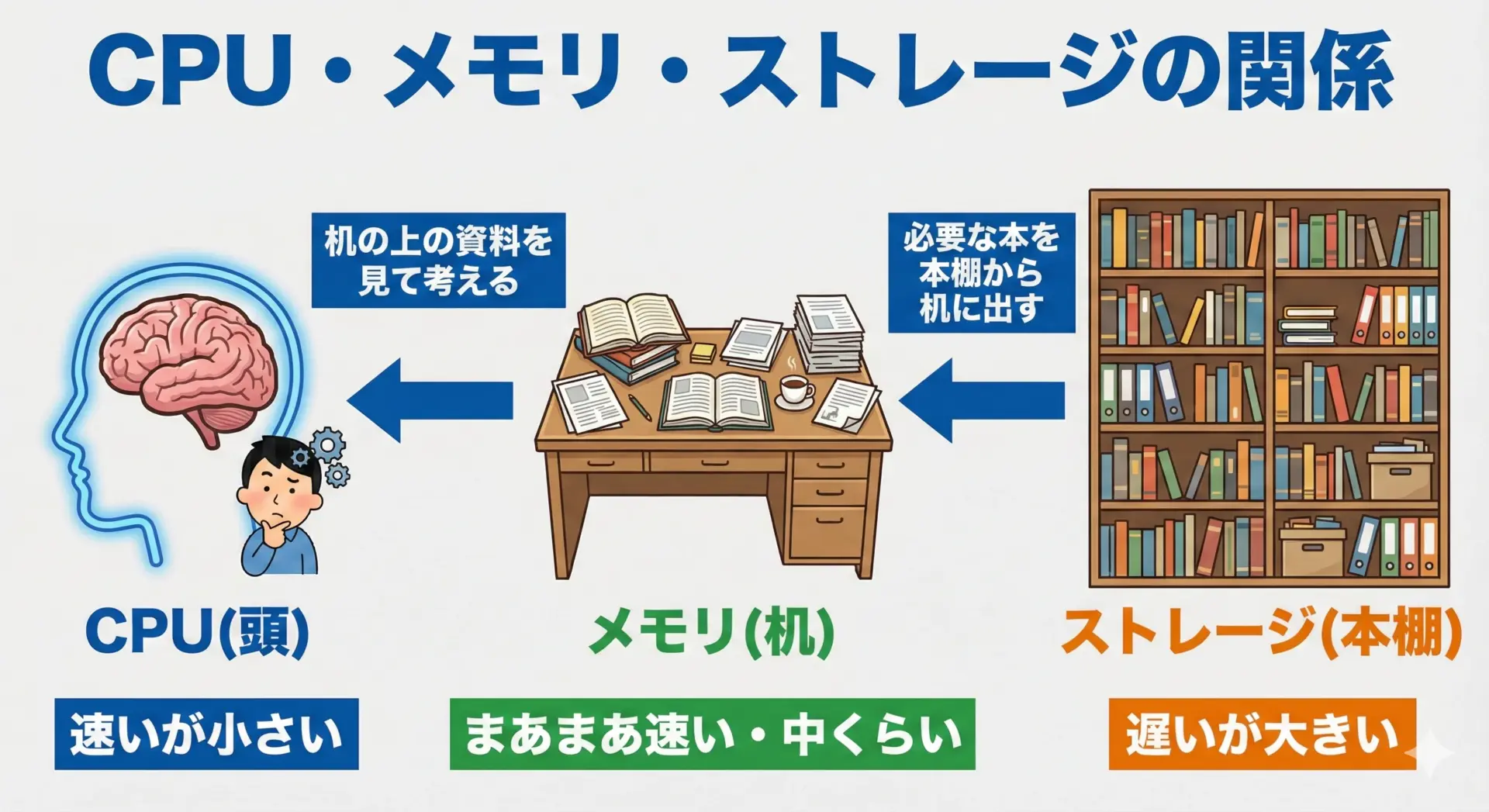

CPU・メモリ・ストレージの基本的な関係

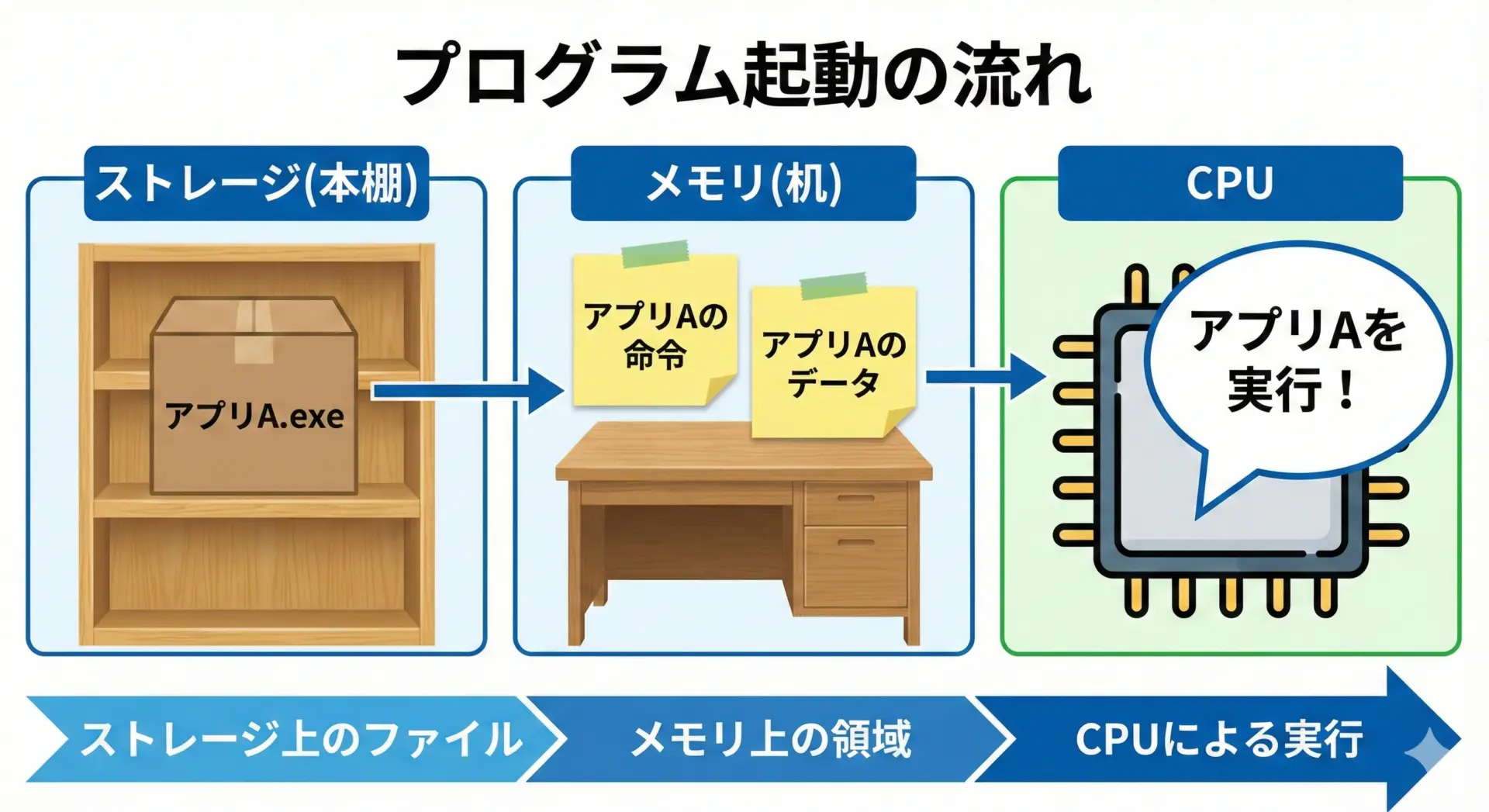

3者の関係は「頭(CPU)」「机(メモリ)」「本棚(ストレージ)」のアナロジーで理解すると整理しやすくなります。

この図のように、ストレージに保存されているプログラムやデータが、必要に応じてメモリに読み込まれ、それをCPUが実行するという流れでコンピュータは動いています。

プログラムはどこで動くのか

ここからは、プログラムが実際にどこで「動いている」のかを、具体的な流れに沿って見ていきます。

ポイントは「保存されている場所」と「実行されている場所」は違うということです。

プログラムがストレージからメモリに読み込まれる流れ

プログラムのアイコンをダブルクリックしたとき、内部では次のようなことが起こっています。

- OSが、指定されたプログラムファイル(実行ファイル)をストレージから探す

- プログラムファイルの中身(機械語の命令や必要な情報)をストレージから読み出す

- 読み出した内容を、メモリ上の空いている領域にコピーして配置する

- CPUに「このメモリ上のアドレスから実行を開始しなさい」と指示する

プログラムが「起動する」とは、ストレージ上のファイルがメモリに読み込まれ、CPUがそこにある命令の実行を開始することだと考えられます。

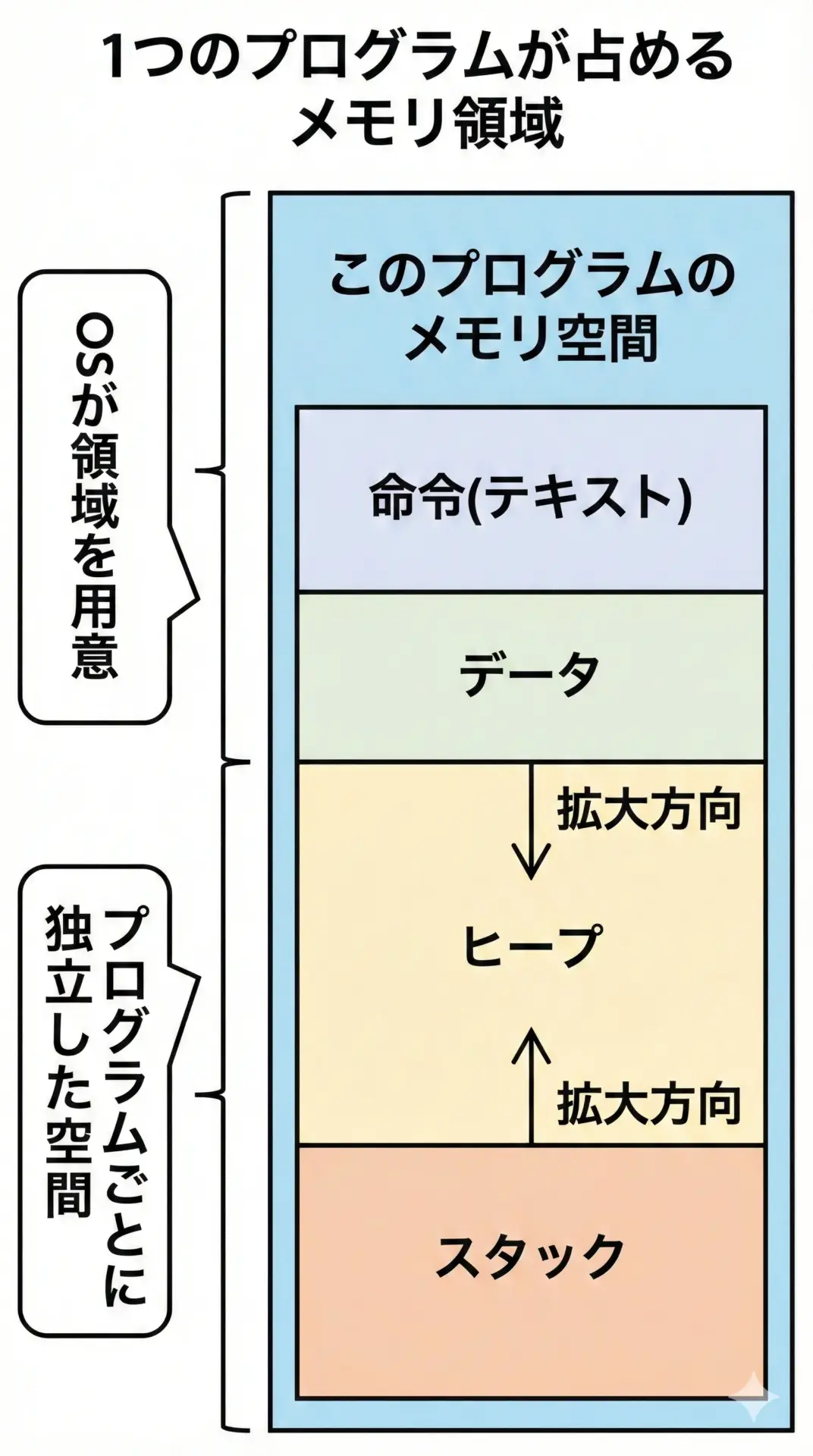

メモリ上でプログラムが展開される仕組み

ストレージから読み込まれたプログラムは、メモリ上でそのまま置かれるのではなく、OSによって一定のルールに従って「配置(ロード)」されます。

典型的には、メモリ上には次のような領域が作られます。

- プログラムの命令本体(テキスト領域)

- 定数や静的変数を置く領域

- 実行時に増えるデータ(配列やオブジェクトなど)を置くヒープ領域

- 関数呼び出しやローカル変数に使うスタック領域

あなたが書いたコードは、コンパイルや実行準備の過程を経て、最終的にこうしたメモリ領域のどこかに「展開」され、CPUから参照できる状態になります。

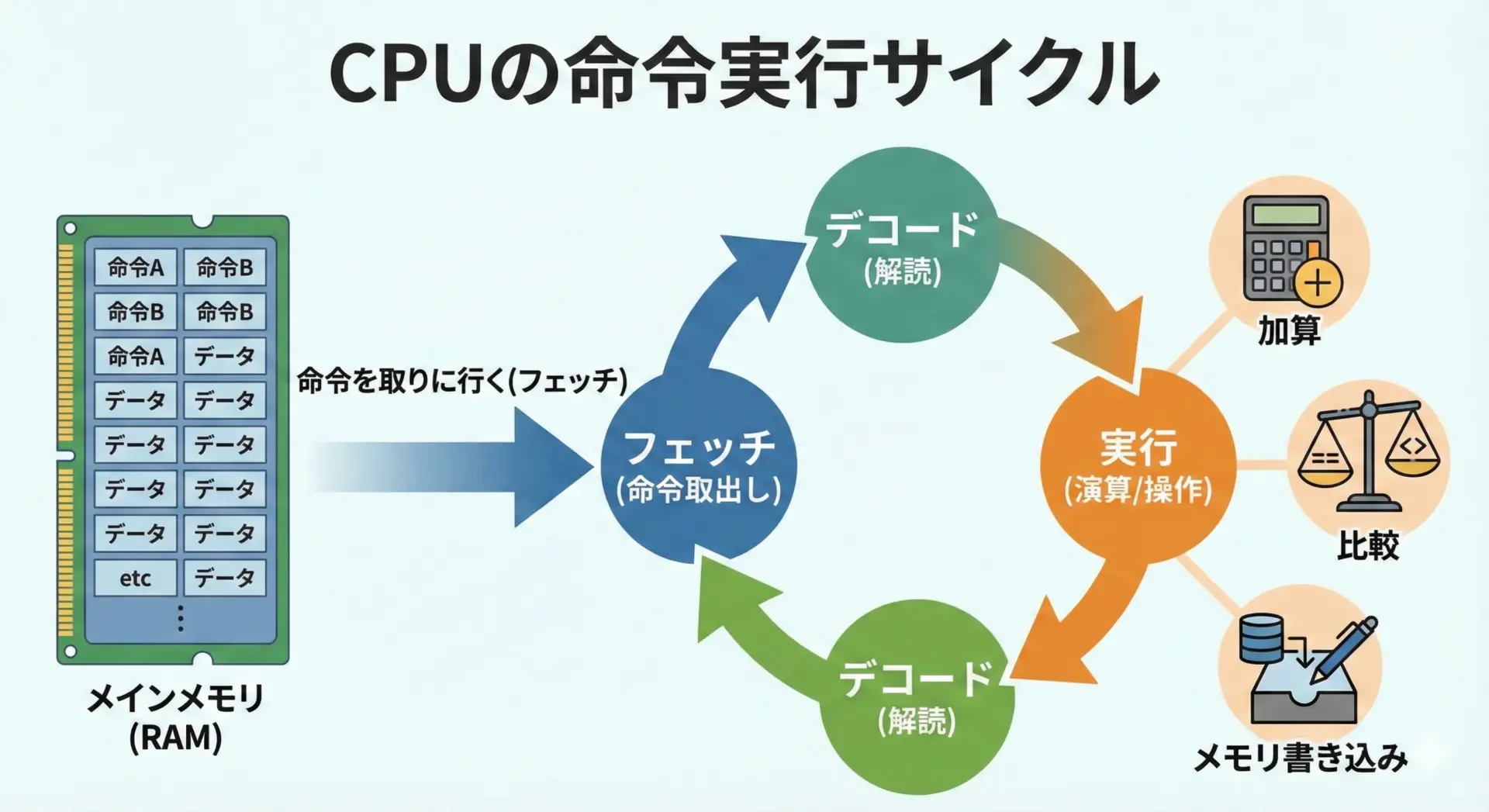

CPUがメモリの命令を読み取って実行するまで

CPUは「フェッチ(fetch) → デコード(decode) → 実行(execute)」というサイクルで命令を処理しています。

- フェッチ(fetch): メモリから次に実行すべき命令を読み込む

- デコード(decode): 読み込んだビット列を「どの命令か」に解釈する

- 実行(execute): 実際に計算やメモリ操作を行う

このサイクルが、1秒間に数十億回というレベルでひたすら繰り返され、あなたのプログラムの処理が進んでいきます。

CPUとメモリのアクセス速度の違いとその意味

CPUとメモリはどちらも高速ですが、CPUの方が圧倒的に速く、メモリへのアクセスがボトルネックになることがあります。

ざっくりとしたイメージとして、次のような速度感があります。

- CPU内部のレジスタ: 非常に高速(数GHzオーダーに対応)

- メモリ(RAM): CPUから見ると数十〜数百倍遅い

- ストレージ(SSD/HDD): メモリよりさらに数百〜数万倍遅い

このギャップを埋めるために、CPUの近くにはキャッシュメモリと呼ばれるより高速で小さなメモリがあり、よく使う命令やデータを一時的に置いています。

この構造から、次のような意味合いが出てきます。

- メモリアクセスが多い処理は遅くなりやすい

- ストレージへの頻繁なアクセスはさらに遅くなる

- アルゴリズムやデータ構造の工夫で「どれだけメモリ/ストレージアクセスを減らせるか」が性能に大きく影響する

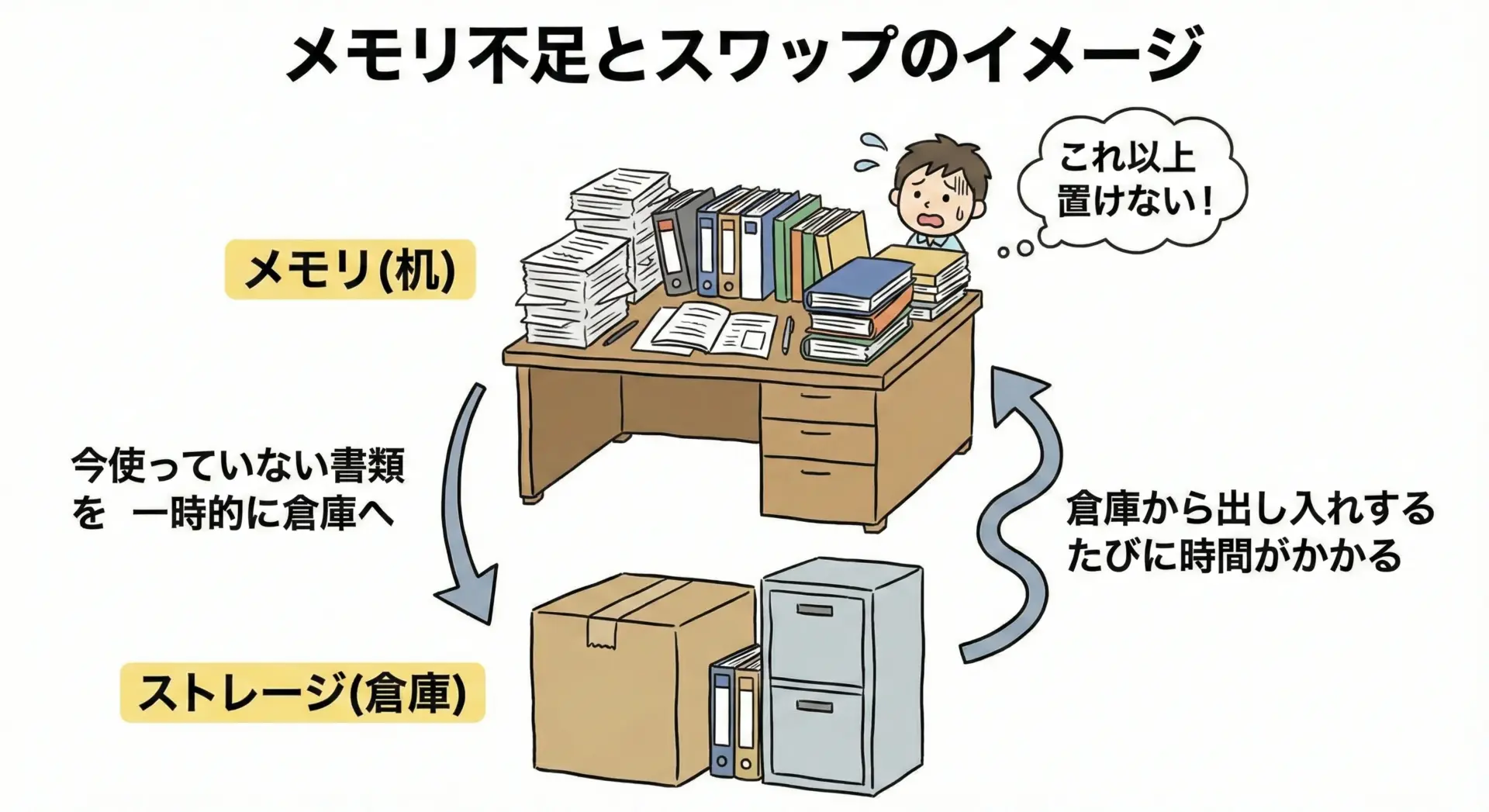

メモリ不足が起きるとプログラムに何が起こるか

実行中のプログラムやデータが増え、物理メモリの容量を超えそうになると、OSは「仮想メモリ」や「スワップ」といった仕組みで対応します。

ざっくり言うと、次のようなことが起こります。

- しばらく使っていないメモリ内容を、一時的にストレージ(HDD/SSD)に退避する

- 必要になったときに、ストレージから再びメモリに読み戻す

これは、メモリを「見かけ上」増やすための仕組みですが、ストレージはメモリより非常に遅いため、次のような現象が起こります。

- アプリの切り替えや操作が極端に遅く感じる

- ディスクアクセスランプが点きっぱなしになる

- 最悪の場合、メモリ不足エラーでプログラムが強制終了する

プログラミングの観点では、メモリを無駄に確保しすぎないこと、大きなデータ構造を扱うときはメモリ使用量を意識することが大切になります。

プログラムはどこに保存されるのか

ここからは、「プログラムがどこに保存されているのか」「保存されている状態と実行中の状態の違い」について整理します。

ストレージにプログラムが保存される仕組み

プログラムは、ストレージ上では「ファイル」として保存されています。

Windowsなら.exe、LinuxやmacOSなら実行可能なバイナリやスクリプトファイルなどが該当します。

ストレージ内では、OSによって管理されたファイルシステムの仕組みに従い、次のような情報が記録されています。

- ファイル名や保存場所(パス)

- 実際の中身(バイト列としてのプログラム本体)

- 更新日時やアクセス権限などのメタデータ

プログラマがビルド(コンパイル)やパッケージングを行うと、ソースコードやライブラリがまとめられ、実行可能な形式のファイルとしてストレージに書き込まれるという流れになります。

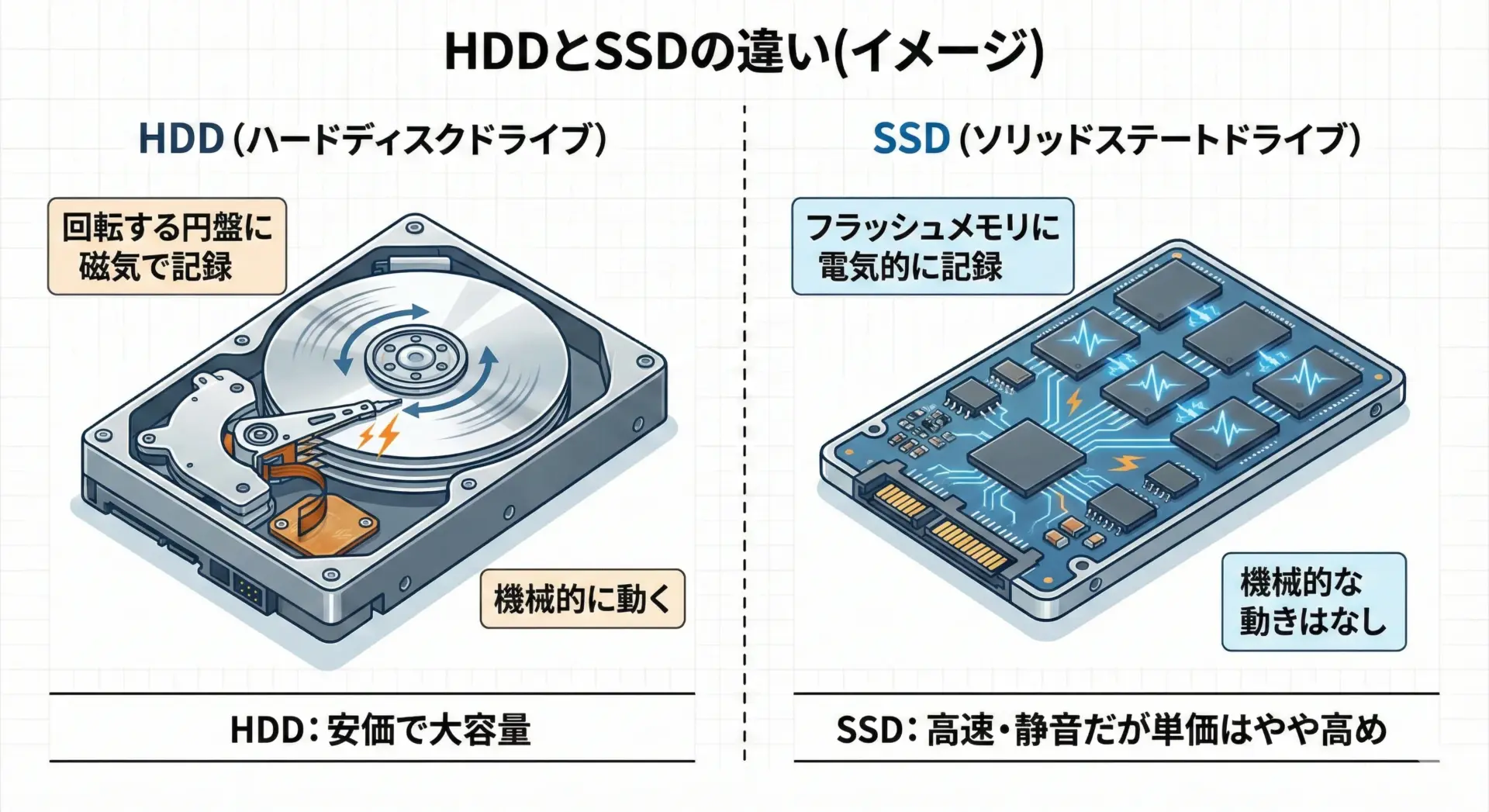

HDDとSSDの違い

現在のPCやサーバでよく使われるストレージには、主にHDD(Hard Disk Drive)とSSD(Solid State Drive)の2種類があります。

主な違いを簡単に整理します。

概ね次のように考えられます。

- HDD: 回転する磁気ディスクを使うため、ランダムアクセスが遅めだが、容量あたりの価格が安い

- SSD: フラッシュメモリを使うため、読み書きが高速で、振動にも強く静かだが、容量あたりの価格は高め

プログラムの起動時間やファイル読み書きの速さは、HDDかSSDかで大きく変わるため、開発環境でもSSDが使われることが一般的になっています。

インストールとは何か

「アプリケーションをインストールする」とは、ざっくり言うと「プログラムや関連ファイルをストレージ上に配置し、OSから見つけて使えるようにする作業」です。

具体的には次のようなことを行います。

- 実行ファイルやライブラリ、設定ファイルなどを特定のフォルダにコピー

- OSのレジストリや設定ファイルに、関連情報を書き込む

- デスクトップやスタートメニューにショートカットを作る など

インストールが完了すると、ストレージ上に「そのアプリを起動するために必要な一式」が揃った状態になります。

ただし、この時点ではまだ「保存されているだけ」であり、CPUやメモリはほとんど関与していません。

保存されているだけでは「実行」されない理由

ストレージ上にプログラムファイルが存在しても、それだけではCPUはその命令を実行できません。

理由はシンプルで、CPUはメモリ上の命令しかフェッチできないからです。

プログラムを実行するには、次のプロセスが必要になります。

- OSがプログラムファイルを見つける

- プログラムファイルの内容をメモリに読み込む(ロード)

- メモリ上の命令の先頭アドレスをCPUに教える

- CPUがそのアドレスから命令を順にフェッチし、実行していく

この「ロード」のプロセスが行われて初めて、ストレージ上の「静的なファイル」が、「動いているプログラム(プロセス)」に変わると理解できます。

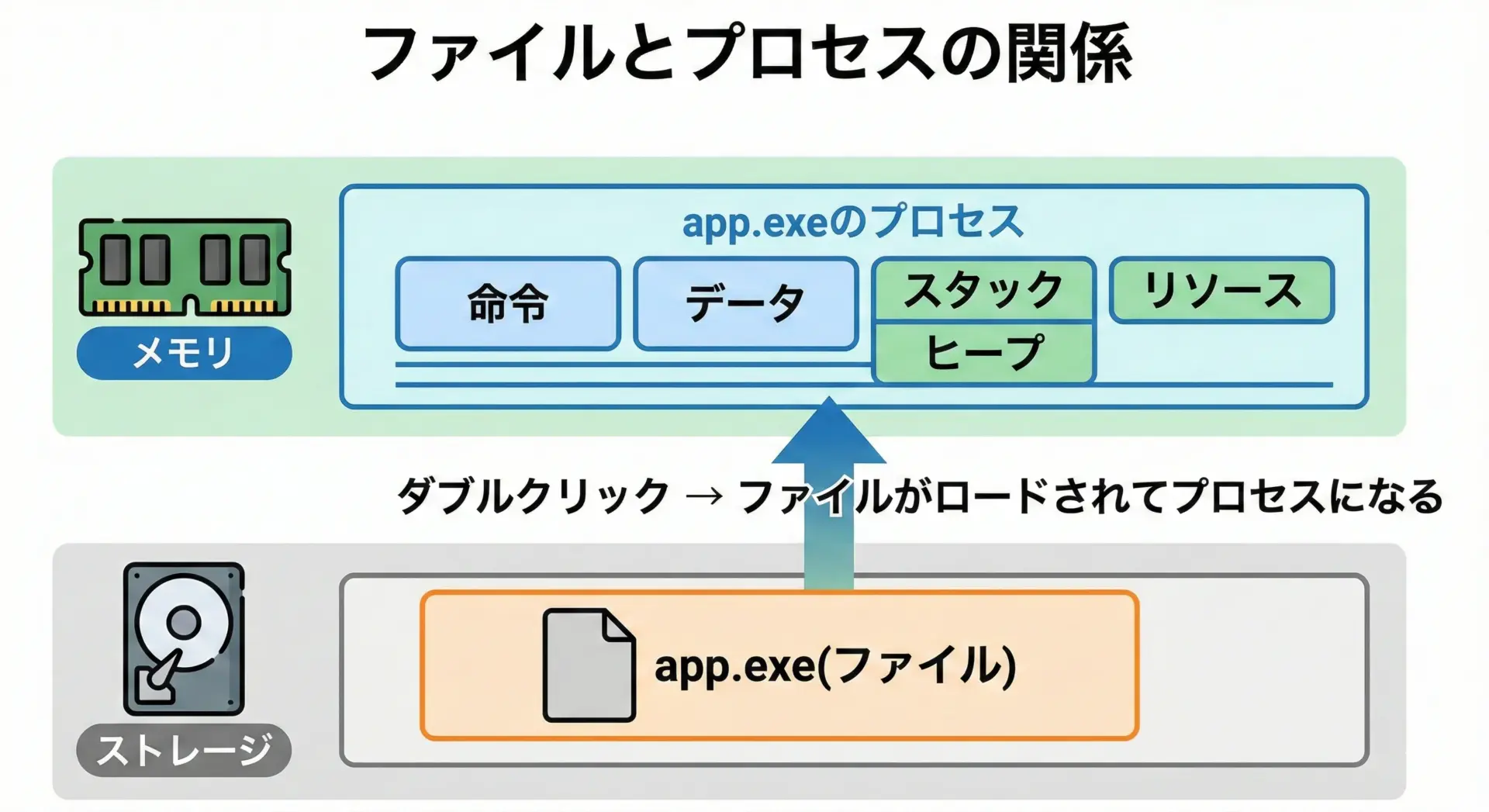

ファイルとプロセスの違い

ここまでの内容を踏まえると、「ファイル」と「プロセス」はまったく別の概念であることが見えてきます。

- ファイル: ストレージ上に保存された、静的なデータの塊(実行ファイルや設定ファイルなど)

- プロセス: メモリ上に展開され、CPUで実行されているプログラムの「実体」

同じ実行ファイルからでも、複数回起動すれば、複数のプロセスが同時に動くことがあります。

ブラウザなどで「ウィンドウを2つ開く」と、タスクマネージャに同じ名前のプロセスが2つ表示されるのは、このためです。

プログラミング初心者のためのCPU・メモリ・ストレージのイメージ整理

最後に、プログラミング初心者の方が実際にコードを書くときに意識しておきたいポイントを、実行の流れと合わせて整理します。

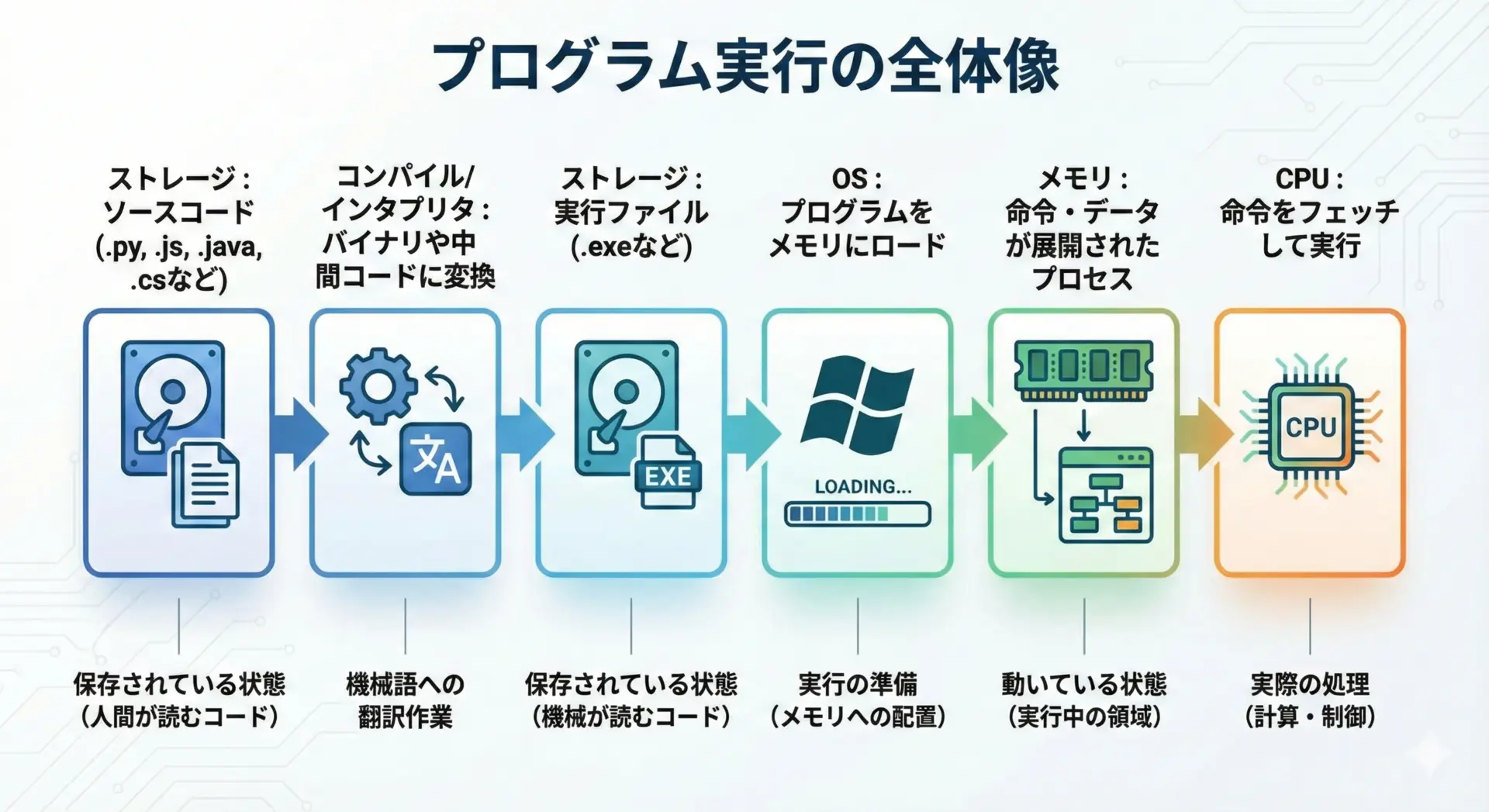

プログラム実行の流れを一枚の図でイメージする

ここまでの内容を1枚にまとめた「全体図」を頭の中に持っておくと、エラーの原因を考えたり、パフォーマンスを意識したりするときに役立ちます。

この図のポイントは、「書く場所」「保存される場所」「動く場所」がすべて異なるという点です。

コードを書く場所とコードが動く場所の違い

プログラマとして作業しているとき、次のような「場所の違い」が存在します。

- コードを書く場所: エディタやIDE上で編集しているテキストファイル(ストレージ上)

- コードが保存される場所: Gitリポジトリやプロジェクトフォルダ(ストレージ上)

- コードが動く場所: 実行時にOSが確保するメモリ空間と、それを処理するCPU

あなたが見ているソースコードは、あくまで「ストレージ上にあるテキストファイル」であり、実行時には変換・コピーされて、別の場所(メモリ)でCPUにより処理されることになります。

この違いを意識すると、例えば次のような疑問が整理しやすくなります。

- 「ビルドしたのに、古いコードが動いている気がする」 : → どのファイルがどこに保存され、どの実行ファイルが起動されているかを確認する必要がある

- 「ホットリロードやREPLでは、なぜすぐに変更が反映されるのか」 : → 実行中のプロセスに対して、再解釈や差分ロードが行われている

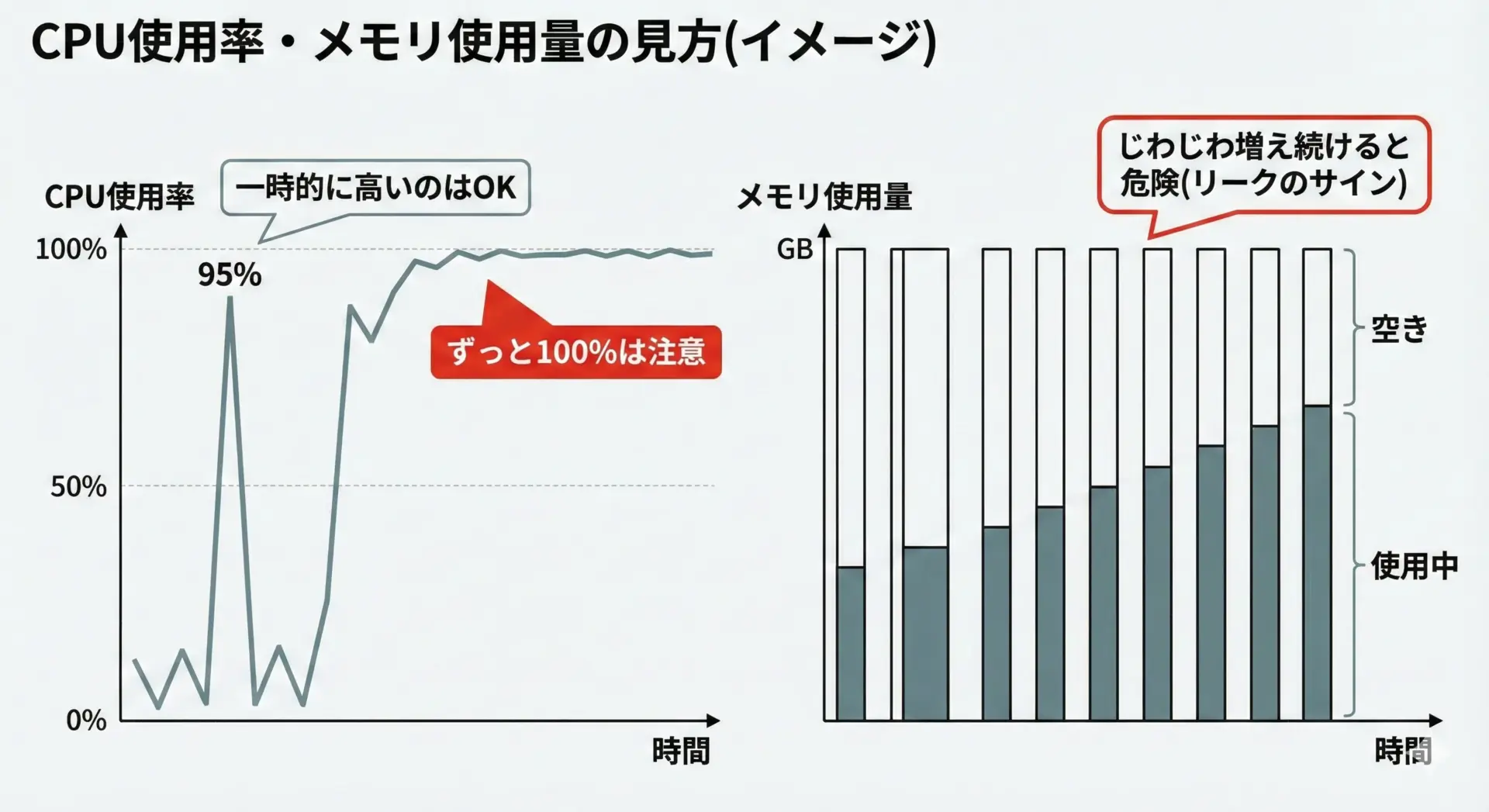

メモリ使用量やCPU使用率を確認する意味

タスクマネージャやアクティビティモニタで、「CPU使用率」や「メモリ使用量」を確認することには、プログラムを書くうえで明確な意味があります。

- CPU使用率:

- 高いほど「CPUがフル回転している」状態

- 計算量が多すぎる、無限ループしている、スレッド設計に問題があるなどの兆候になる

- メモリ使用量:

- 増え続ける場合、メモリリークや不要なデータ保持が疑われる

- 必要以上に大きなデータを読み込みすぎている可能性もある

プログラミング学習の段階から、自分の書いたプログラムを実行しながらCPU・メモリの状況を眺める習慣をつけておくと、あとで性能問題に向き合うときの基礎感覚が養われます。

どんなプログラムを書いても避けられないCPU・メモリ・ストレージの関係

Webアプリ、デスクトップアプリ、スマホアプリ、ゲーム、機械学習、スクリプト……どのような種類のプログラムを書いたとしても、CPU・メモリ・ストレージの関係からは逃れられません。

- ストレージ:

- ソースコードや設定、学習済みモデル、アセット(画像・音声など)を保存

- 実行ファイルやライブラリが置かれる場所

- メモリ:

- 実行中のプログラム本体

- リクエストやユーザ操作で一時的に生じるデータ

- キャッシュなどの高速化のために保持しておく情報

- CPU:

- ロジックの実行

- データの変換や集計

- 暗号化・圧縮・機械学習推論などの重い処理

プログラムとは、「ストレージから読み出した命令とデータを、メモリに展開し、CPUで順番に処理していく仕組み」だと捉えることができます。

どのレイヤーで何が起きているのかを意識しながらコードを書くことで、バグの原因を探す手がかりも得やすくなります。

まとめ

本記事では、CPU・メモリ・ストレージの役割と、プログラムが「どこで動き」「どこに保存される」のかを整理しました。

- CPUはコンピュータの頭脳であり、メモリ上の命令を1つずつ読み取って実行する

- メモリはCPUが今すぐ使う命令やデータを置く「作業机」であり、容量不足は実行速度や安定性に直結する

- ストレージはプログラムやデータを長期保存する「倉庫」であり、インストールとはその倉庫に必要な一式を配置すること

- ストレージ上の「ファイル」が、メモリ上にロードされることで「プロセス(動いているプログラム)」になる

この3つの関係を「頭(CPU)」「机(メモリ)」「本棚(ストレージ)」としてイメージできるようになると、エラーメッセージの意味や、性能に関する議論がぐっと理解しやすくなります。

プログラミング学習を進めるなかで、ぜひCPU・メモリ・ストレージの視点も少しずつ意識してみてください。