パソコンやスマホでアプリを開いたり、インターネットを見たり、写真を保存したりできるのは、画面の裏側で「OS(オペレーティングシステム)」がずっと働いているからです。

この記事では、専門用語になるべく頼らずに、OSの役割をイメージでつかめるよう、図解イメージと具体例を交えながら解説していきます。

プログラミングを勉強したい方はもちろん、「なんとなくは知っているけれど、実はよく分からない」という方にも読んでいただける内容を目指します。

OSとは何かをイメージでつかむ

OS(オペレーティングシステム)の基本的な役割

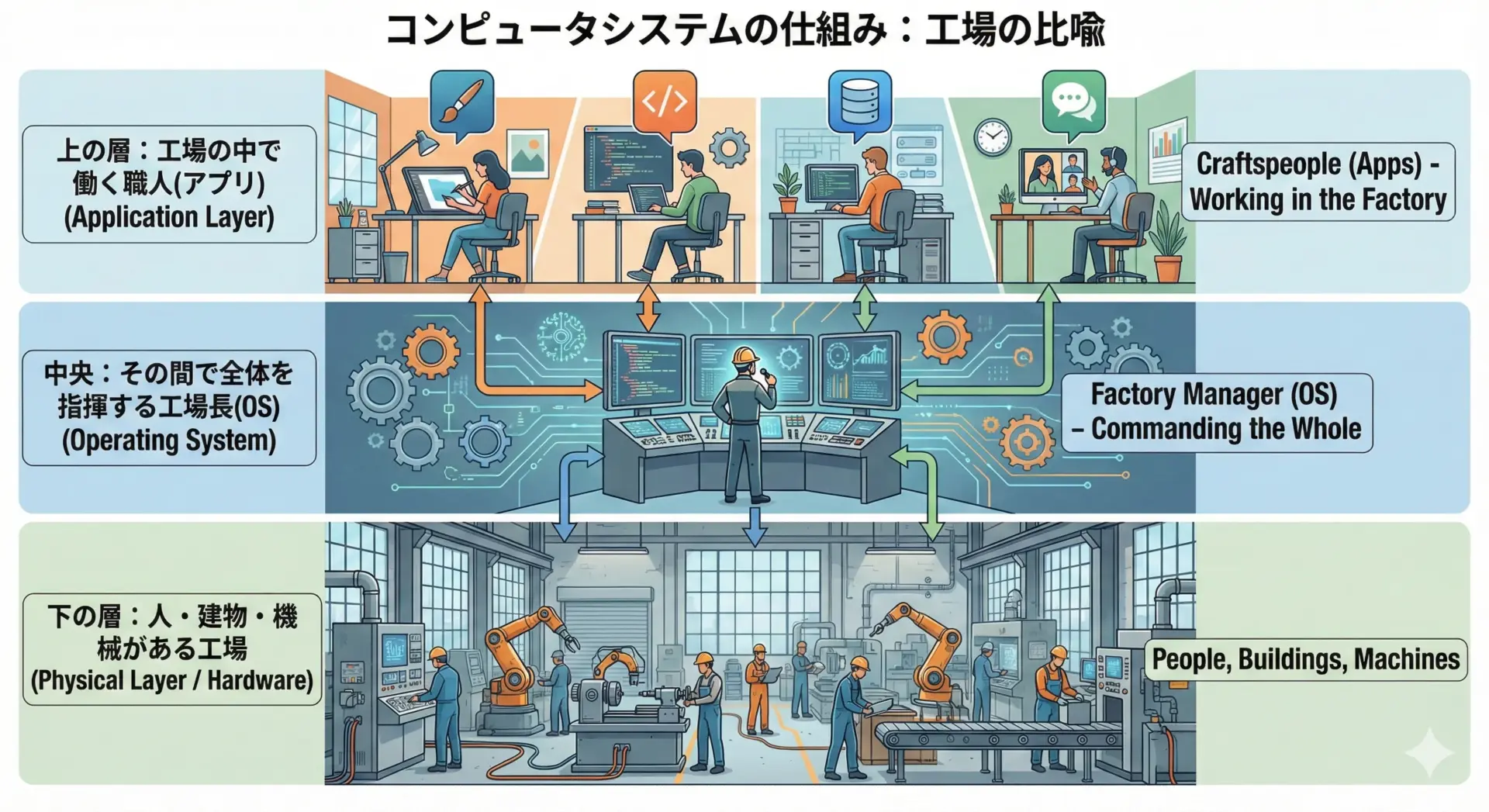

OSは、パソコンやスマホの「司令塔」や「現場監督」のような役割をするソフトウェアです。

Windows、macOS、Linux、Android、iOSなどが有名なOSの名前です。

- 工場長(OS)が、機械(ハードウェア)の操作指示を出し、職人(アプリ)からの要求を取り次いでいるイメージ。

OSの主な役割は次のようにまとめられます。

- コンピュータの中の部品(CPUやメモリ、ストレージなど)を管理する

- アプリがそれらの部品を安全かつ効率よく使えるよう仲介する

- 画面表示やキーボード、マウス、タッチ操作などをまとめて扱う

- データの保存、安全性(セキュリティ)などを守る

ユーザーは、OSを直接操作しているつもりでも、実際には「OSを通してハードウェアを間接的に動かしている」と考えるとイメージしやすくなります。

パソコンやスマホが「動く仕組み」とOSの関係

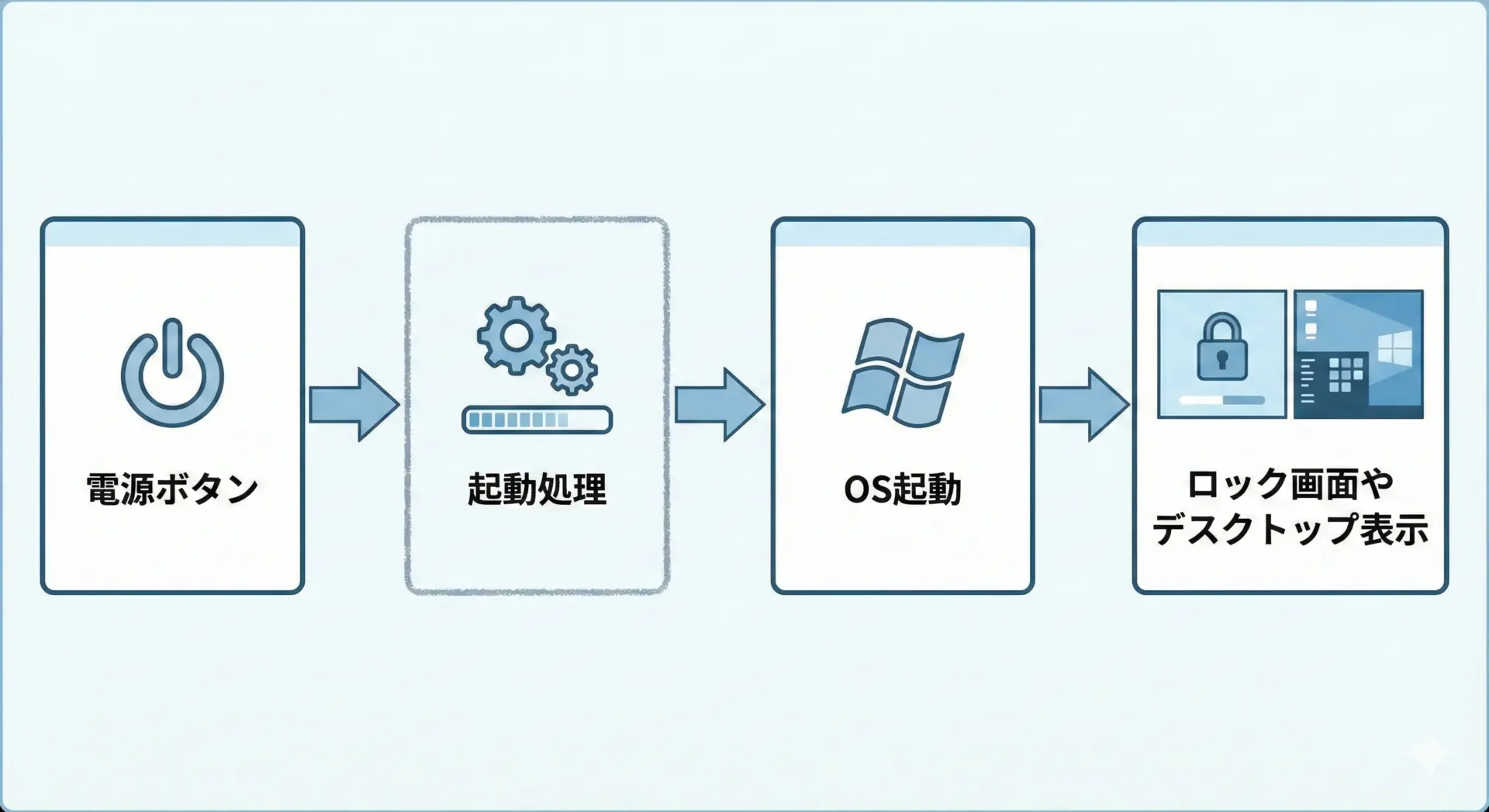

パソコンやスマホが電源を入れた瞬間から動き出す流れを、OSの視点で簡単に追ってみます。

OSの箱を少し大きく強調する。

電源が入ると、まず機械として最低限動くための処理が行われ、そのあとでOSが読み込まれます。

OSが立ち上がると、画面やキーボード、タッチパネル、ネットワークなどを初期化し、ユーザーが操作できる状態(デスクトップ画面やホーム画面)を用意します。

私たちが見ている「いつもの画面」は、OSが準備してくれた「作業机」のようなものです。

この机の上に、ブラウザやメール、ゲームなど、いろいろなアプリを並べて作業しているイメージです。

OSとアプリの違いをやさしく理解する

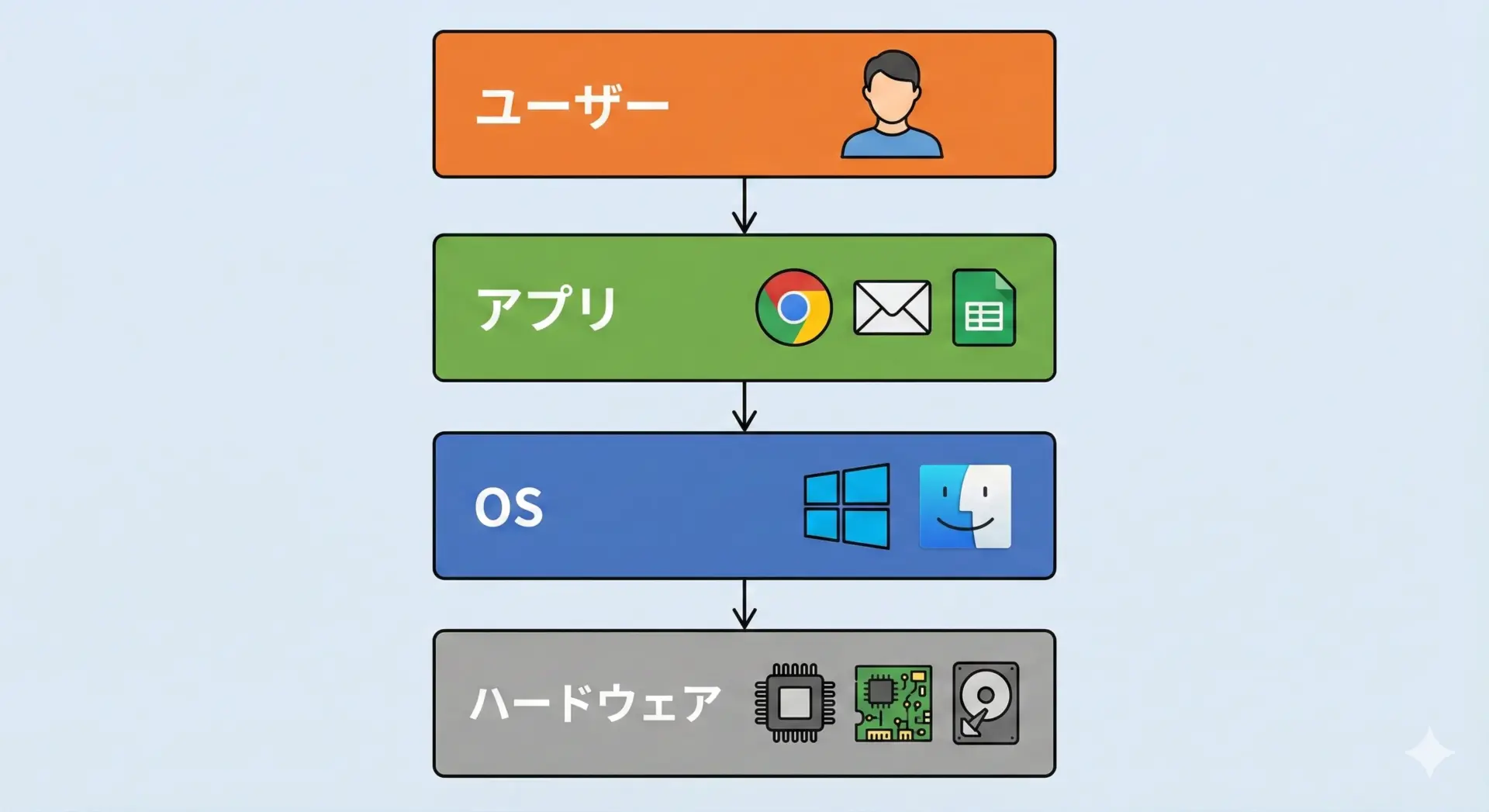

OSとアプリの違いを、役割の違いとして整理してみます。

- OS:

- パソコン・スマホ全体を管理する

- いろいろなアプリが動くための「共通の土台」になる

- 画面表示、キーボード入力、ファイルの保存など「基本機能」を提供する

- アプリ:

- ある目的に特化した「道具」(ブラウザ、LINE、ゲーム、エディタなど)

- OSが用意した基本機能の上で動く

OSは「町役場」、アプリは「お店やサービス」と考えると分かりやすくなります。

町役場(OS)は道路や電気、水道、住所登録などの基盤を整え、お店(アプリ)はその上で料理を出したり、物を売ったり、自分のサービスを提供します。

OSがハードウェアを管理する仕組み

CPU・メモリを管理するOSの役割

CPUは「コンピュータの頭脳」、メモリ(RAM)は「作業中のメモ帳」のような役割を持ちます。

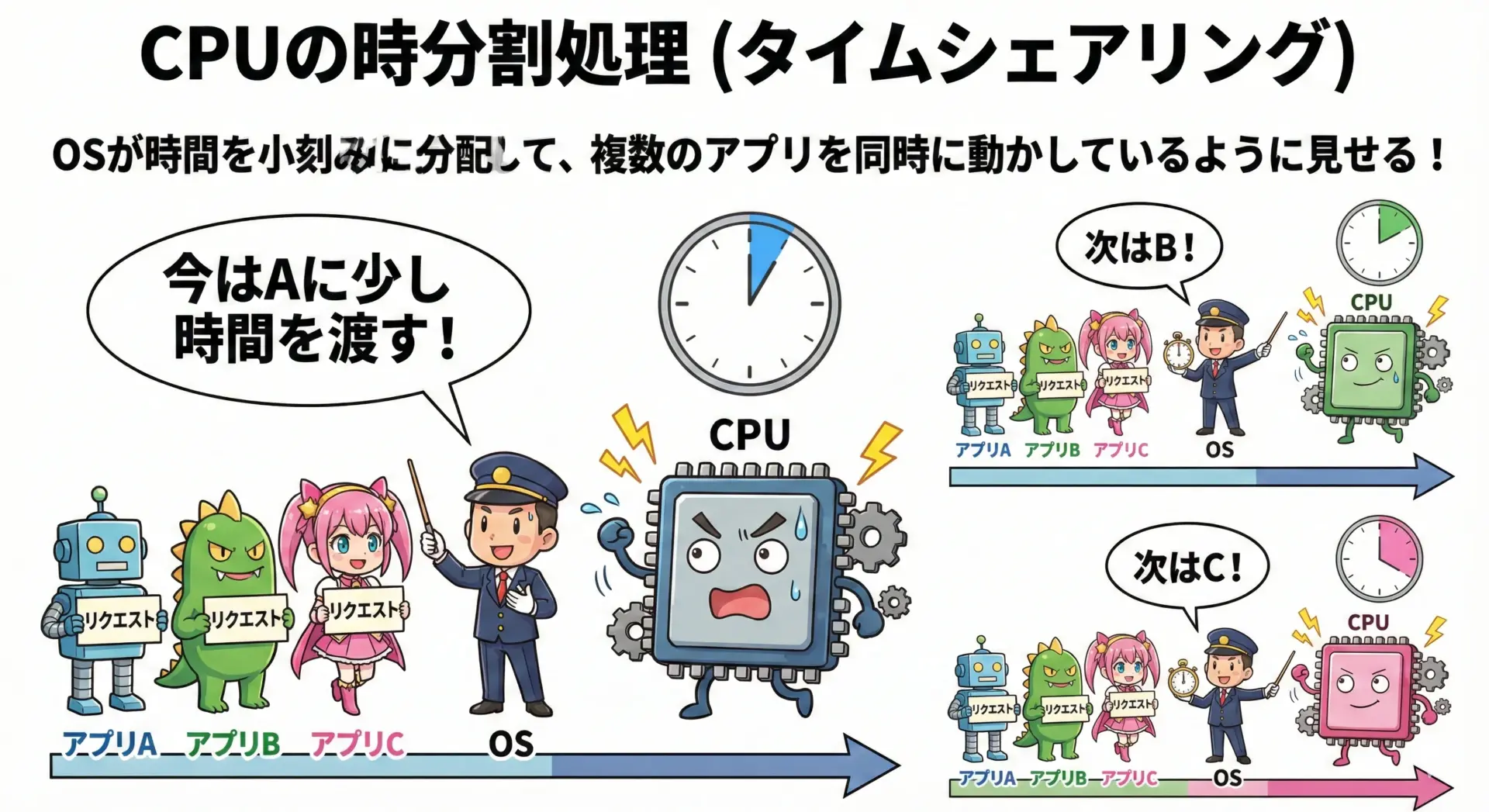

どちらも数に限りがあるため、OSはこれらを「どのアプリに、どのくらい、どの順番で使わせるか」を細かく調整しています。

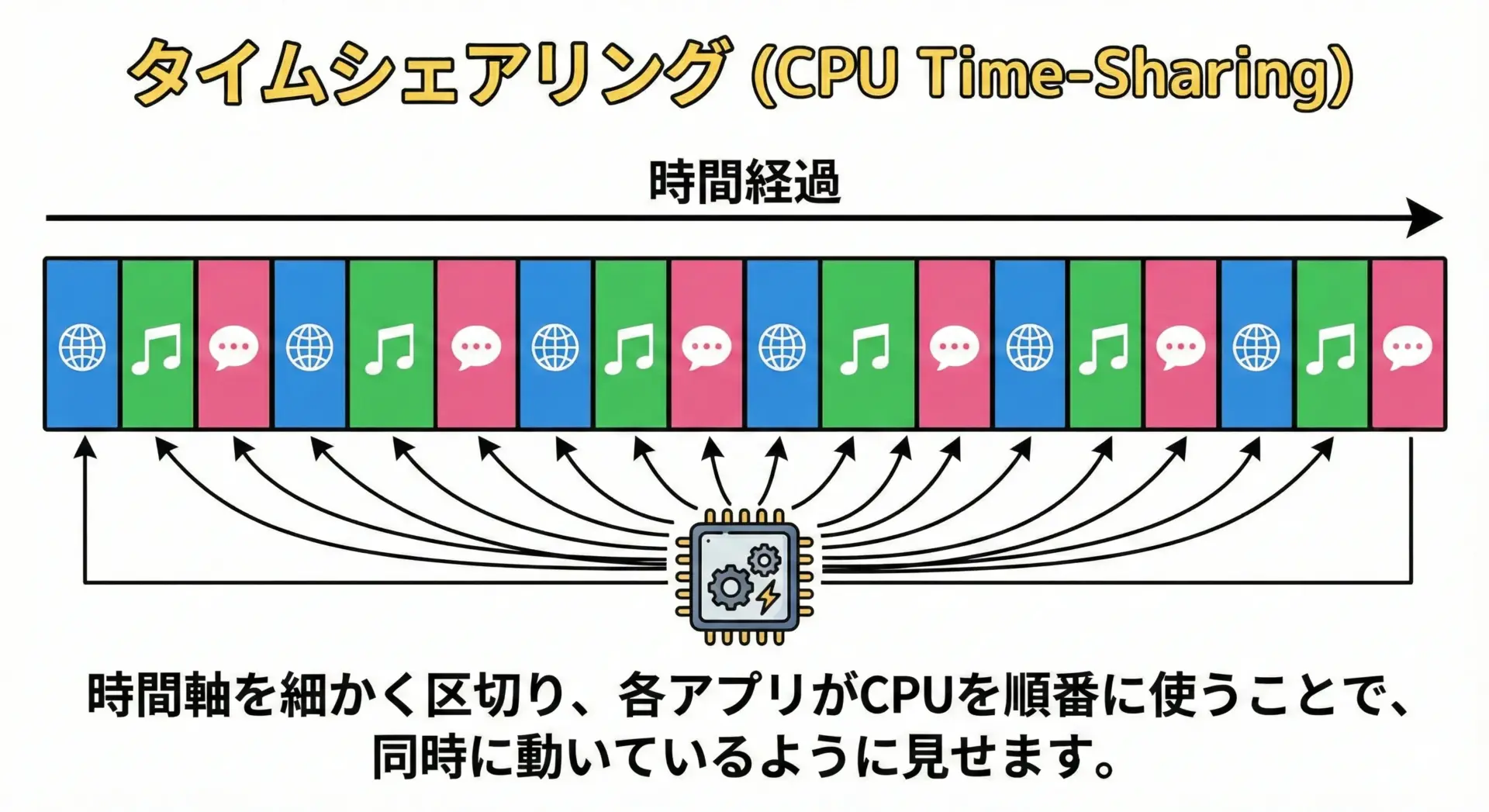

OSは、CPUの時間をとても細かい単位(ミリ秒よりもっと短いレベル)で区切り、アプリに順番に割り当てます。

この仕組みによって、ユーザーからは複数のアプリが同時に動いているように見えます。

またメモリについても、どのアプリがどの領域を使っているかをOSが記録し、他のアプリが勝手に別のアプリの領域を書き換えられないように守っています。

プログラミングをする立場から見ると、CPUやメモリを直接細かく制御する必要がなく、OSに任せてしまえるというのが大きなメリットです。

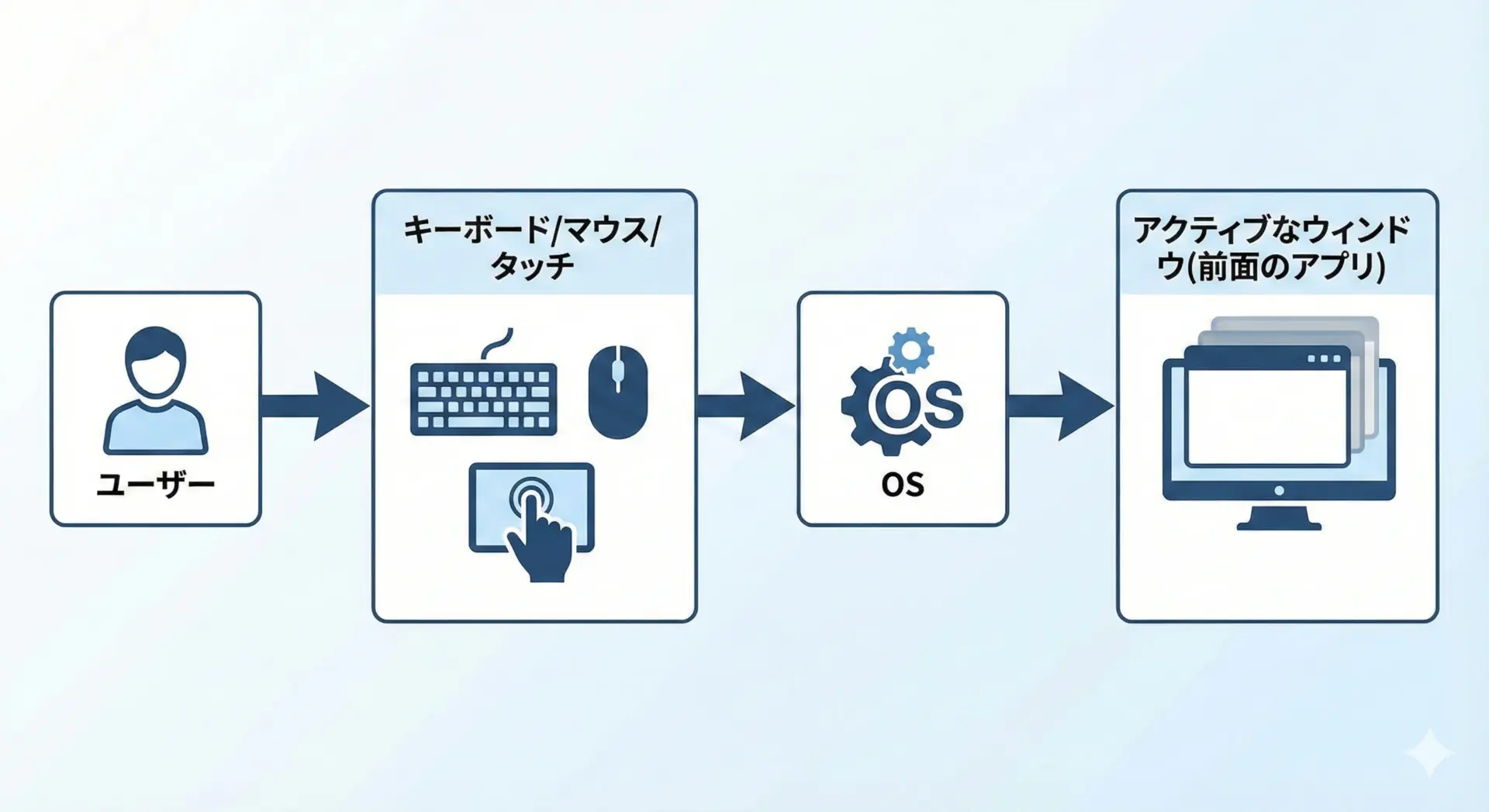

キーボードや画面・タッチ操作をつなぐOS

ユーザーがキーボードを打ったり、マウスを動かしたり、画面をタッチしたりしても、その信号は直接アプリに届きません。

まずOSが受け取り、「どのアプリに渡すべき入力か?」を判断してから、対応するアプリに通知します。

画面表示についても同じで、アプリは「このボタンをここに描いて」とOSに依頼します。

OSは、他のアプリのウィンドウ位置や、画面サイズ、解像度などを考慮しながら、それぞれのアプリが描いてほしい内容を合成して、最終的な画面を作っています。

この「入力と表示を一括で管理する仕組み」があるおかげで、プログラマーは「自分のアプリの中での動き」だけに集中でき、キーボードやタッチパネルの細かい制御を考えなくて済むようになっています。

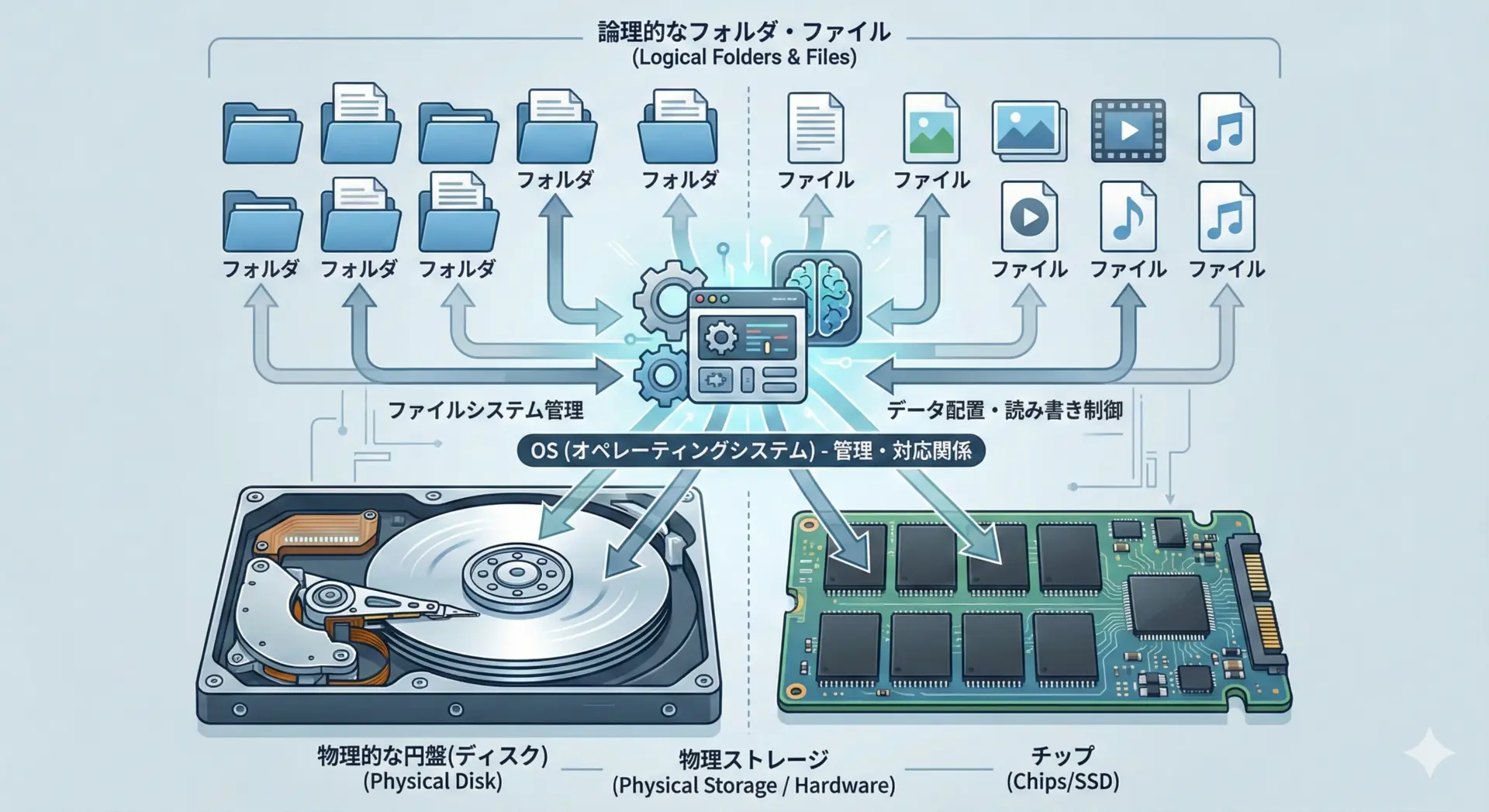

データの読み書き(ストレージ管理)とOS

写真や文章、アプリそのもののデータなどは、ストレージ(SSD、HDD、スマホ内部のフラッシュメモリなど)に保存されます。

OSは、このストレージを「ファイル」と「フォルダ」という分かりやすい形に整理してくれます。

アプリは、実際の円盤のどの位置に書くかなどは気にせず、"/user/photos/2025/abc.jpg" のようなファイルパスをOSに渡すだけで済みます。

OSはそのパスから実際の保存場所を計算し、読み書きを担当します。

この仕組みのおかげで、

- どのアプリからも同じフォルダ構造でデータにアクセスできる

- 権限によって「ここは読んでよい」「ここは書き込んではいけない」を制御できる

- ストレージの種類(SSDかHDDかなど)が違っても、アプリ側の書き方はほぼ同じで済む

といった利便性が実現されています。

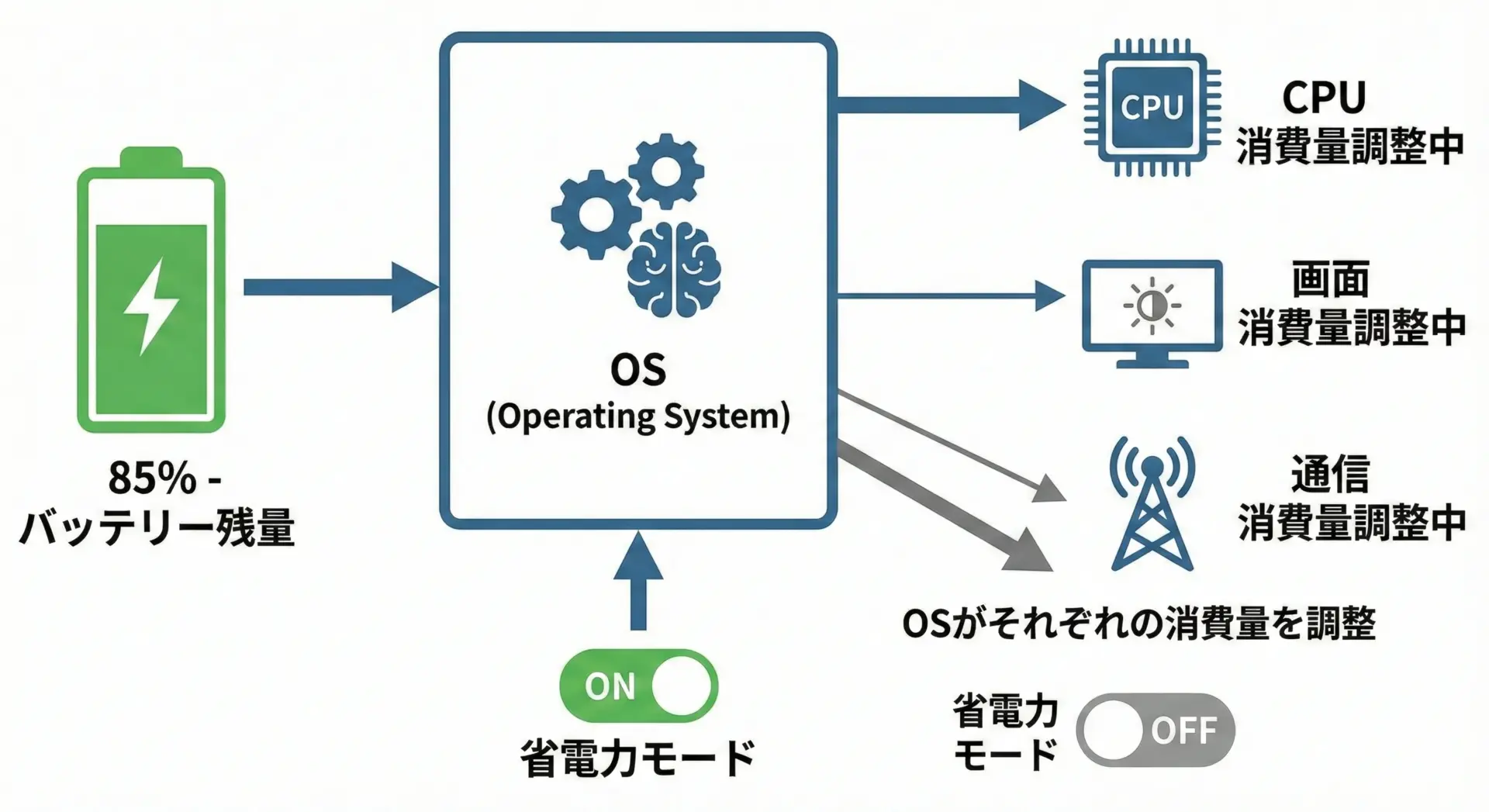

電源管理やバッテリー節約とOSの関係

スマホやノートPCで、画面が自動で暗くなったり、使っていないアプリが勝手に停止したりするのは、OSがバッテリー消費を抑えるように調整しているからです。

OSは、以下のような観点で電源管理を行います。

- しばらく操作がないときに画面の明るさを下げる

- バックグラウンドで動くアプリのCPU使用を制限する

- Wi-FiやBluetooth、GPSなどの機能を必要なときだけ動かす

アプリ1つ1つが好き勝手に電気を使ってしまうと、バッテリーはすぐに空になってしまいます。

そこでOSが全体のバランスを見て、「どこを抑えれば、ユーザー体験をあまり落とさずに省エネできるか」を決めています。

OSとアプリの連携を具体例で学ぶ

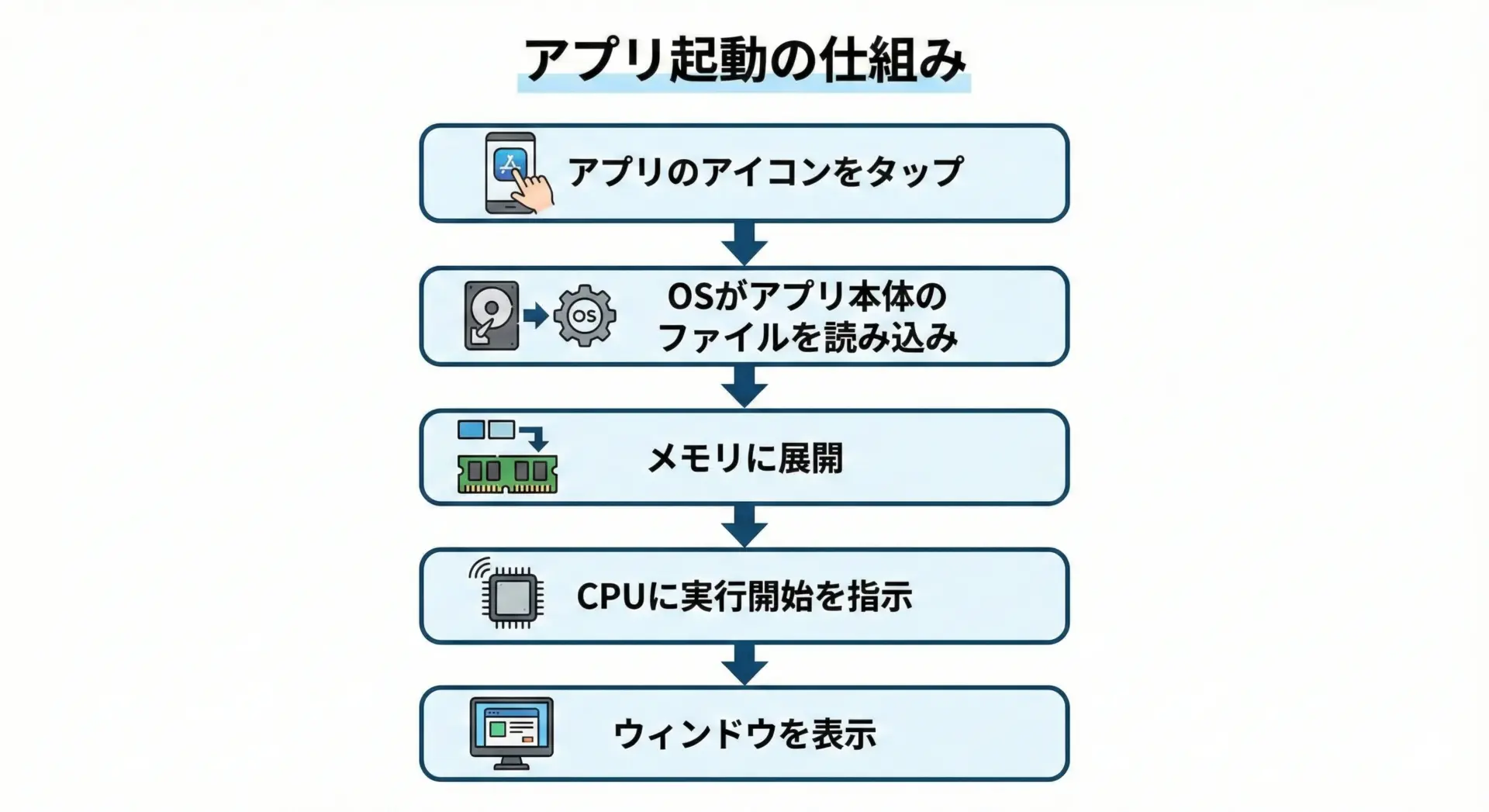

アプリを起動するときにOSがしていること

アイコンをタップしてアプリを起動するとき、裏側ではOSがさまざまな準備をしています。

OSは、次のような流れで動きます。

- どのアプリが起動されたかを確認する

- そのアプリのプログラムファイルをストレージから読み込む

- メモリ上に必要な領域を確保し、プログラムを配置する

- アプリが使うためのメモリや設定を初期化する

- 画面にウィンドウや画面領域を作り、アプリに「実行してよい」と伝える

ユーザーは「タップしたらアプリが出てきた」としか見えませんが、その間にOSが「読み込み」「準備」「実行開始」の一連の仕事を一気にこなしていると考えると、OSの存在感がイメージしやすくなります。

マルチタスク(同時に複数アプリ)を支えるOS

パソコンでブラウザを開きながら音楽を再生し、さらにチャットアプリで会話する。

スマホで音楽を聴きながら地図アプリで経路検索する。

こうした「同時進行」を支えているのもOSです。

OSは、CPUの時間を細かく区切って、次のように順番を回しています。

- ほんの少しの時間だけブラウザにCPUを使わせる

- 次の少しの時間は音楽アプリ

- その次はチャットアプリ

- またブラウザに戻る …

この切り替えが非常に高速なので、人間の目には「全部が同時に動いている」ように見えます。

どのアプリにどれだけ優先してCPUを割り当てるかを決めるのもOSの仕事です。

たとえば、音楽が途切れないように、音楽アプリには一定の優先度を与えるなどの工夫がされています。

エラーやフリーズ時にOSが行う安全な処理

アプリが突然フリーズしたり、エラーで止まったりすることがあります。

そのとき、OSは他のアプリやシステム全体を守るために「被害を最小限にする処理」を行います。

具体的には、次のような対応を行います。

- フリーズしたアプリからの入力受付を止める

- そのアプリに割り当てていたメモリを解放する準備をする

- 他のアプリに影響が出ないよう、CPU割り当てなどを調整する

- ユーザーに「このアプリを終了しますか?」と確認するメッセージを出す

もしOSがいなければ、1つのアプリの不具合が、コンピュータ全体の停止につながってしまう可能性があります。

OSは、アプリ同士を適度に隔離し、問題が起きたときに「ここから先には広げない」という防波堤の役割を果たします。

セキュリティ(権限・ウイルス対策)とOSの役割

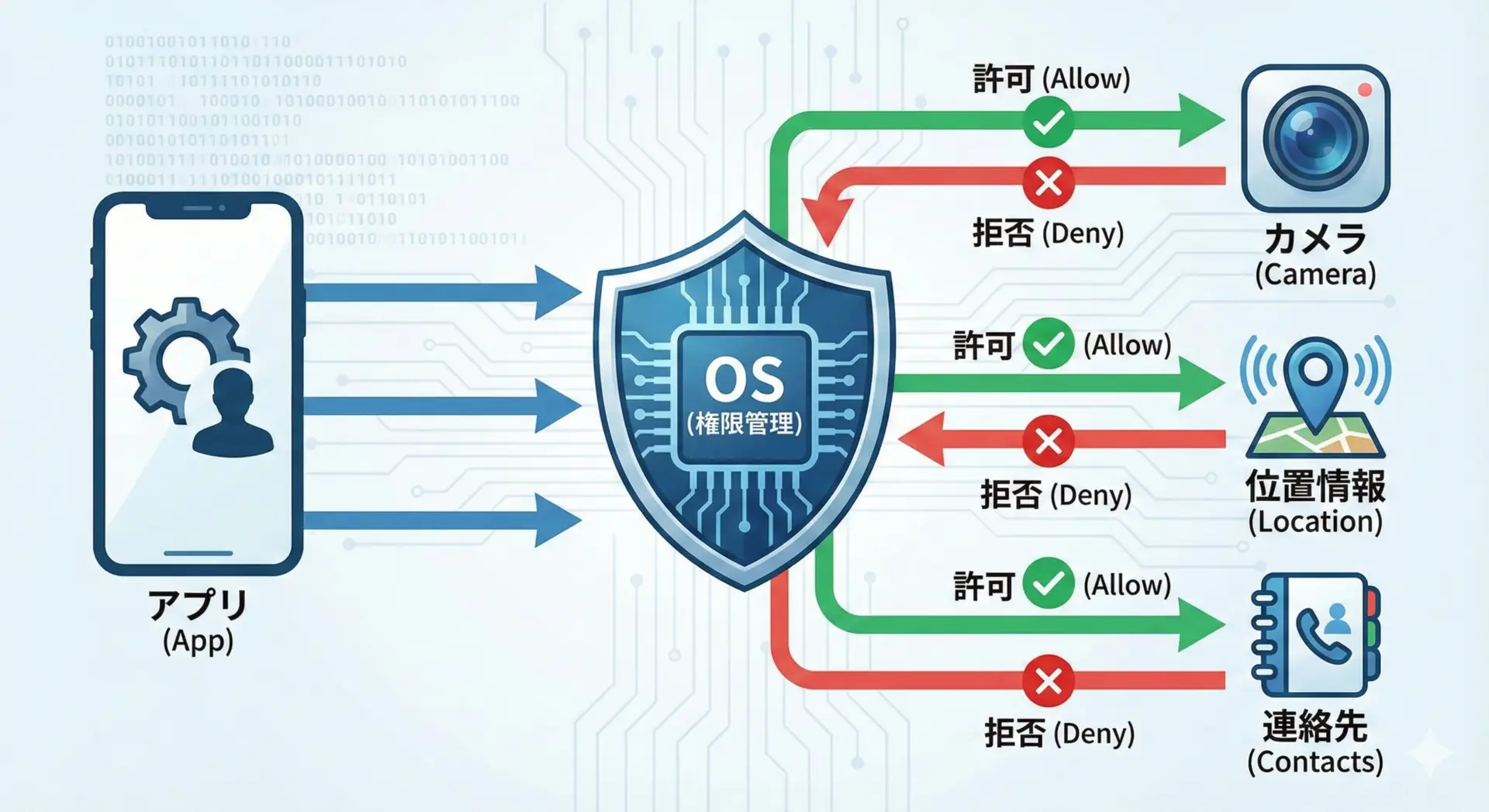

セキュリティ面でも、OSは中心的な役割を持っています。

特にスマホでは、「このアプリに位置情報の利用を許可しますか?」といった権限確認の画面をよく目にします。

OSは次のような形でセキュリティを守ります。

- ファイルやフォルダごとに「読める人・書ける人」を制御する

- アプリごとに「この機能は使ってよい」「これは禁止」という権限を管理する

- 不正な動きをするプログラム(ウイルスなど)がシステムを乗っ取らないよう、重要な領域を保護する

- 通信内容の暗号化や、ロック画面のパスワード管理を行う

アプリは、OSが用意したルールの範囲内でしか動けないようになっています。

これによって、たとえ悪意のあるプログラムが動こうとしても、OSが壁となってシステム全体を守りやすくなります。

プログラミングとOSのつながりを理解する

OSのおかげでプログラミングが簡単になる理由

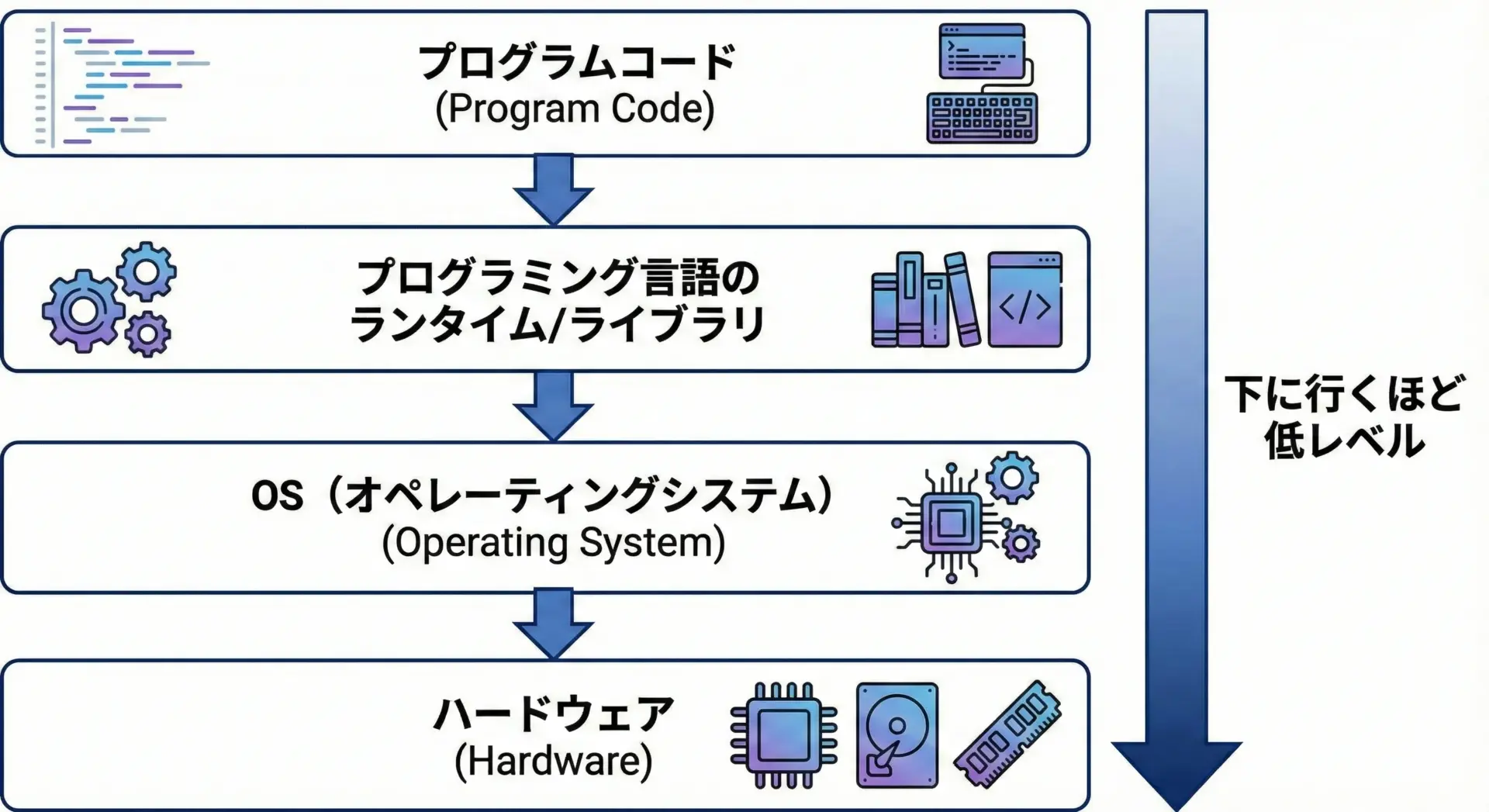

プログラミングをするとき、多くの場合、私たちはOSのおかげで「とても楽をしている」と言えます。

理由は、OSが面倒な低レベルの処理を引き受けてくれているからです。

たとえば、次のようなことを自分で全部書こうとすると、とても大変です。

- キーボードからの1文字1文字の信号を読み取る

- 画面のどの位置に、どの色で、どのフォントで文字を描くかを計算する

- ストレージの物理的な位置に直接データを書き込む

- ネットワークの細かい通信手順を一つ一つ実装する

しかし実際には、"Hello, world!" を表示するプログラムはたった数行で書けます。

これは、OSが用意してくれた機能をプログラミング言語やライブラリが呼び出しているからです。

プログラムがOSにお願いしていること

プログラム(アプリ)は、直接ハードウェアをいじるのではなく、OSにさまざまな「お願い」をしています。

代表的な例をいくつか挙げてみます。

- 画面表示のお願い

- 「このテキストを画面に表示して」

- 「この画像を、この位置に描いて」

- 入力のお願い

- 「ユーザーがキーを押したら教えて」

- 「マウスがクリックされたときにイベントを届けて」

- ファイル操作のお願い

- 「このファイルを開いて中身を読みたい」

- 「この内容を新しいファイルとして保存して」

- 通信のお願い

- 「このアドレスにデータを送ってほしい」

- 「サーバーからの返事を受け取ったら渡して」

プログラミング言語の世界では、こうしたOSへのお願いを「システムコール」や「APIの呼び出し」と呼びます。

とはいえ、多くの場面では、それを意識せずに高レベルなライブラリを使っているだけで、結果としてOSにお願いしていることになります。

Windows・macOS・Linux・Android・iOSの違いと共通点

代表的なOSには、次のようなものがあります。

- Windows: 主にPC向け。ビジネス用途でもよく使われる

- macOS: AppleのMac向け。デザインや開発者向けツールが充実

- Linux: サーバーや開発用などで広く使われるオープンソースOS

- Android: 多くのスマホ・タブレットで使われるOS

- iOS: iPhoneやiPad向けのOS

それぞれ見た目や操作感、設定方法は異なりますが、OSとしての基本的な役割はどれも共通しています。

共通している主なポイントは次の通りです。

- CPU・メモリ・ストレージ・入力装置などハードウェアの管理

- アプリケーションを起動し、動かすための土台の提供

- ファイルシステム(フォルダ・ファイル構造)の提供

- マルチタスク、ネットワーク、セキュリティ機能の提供

一方で、アプリの作り方や配布方法、利用できるAPIなどはOSごとに異なります。

たとえば、Androidアプリは主にJavaやKotlinで開発し、iOSアプリはSwiftやObjective-Cで開発するのが一般的です。

この違いを吸収するために、クロスプラットフォーム開発フレームワーク(Flutter、React Nativeなど)も利用されています。

これからOSを学ぶためのステップと学習のコツ

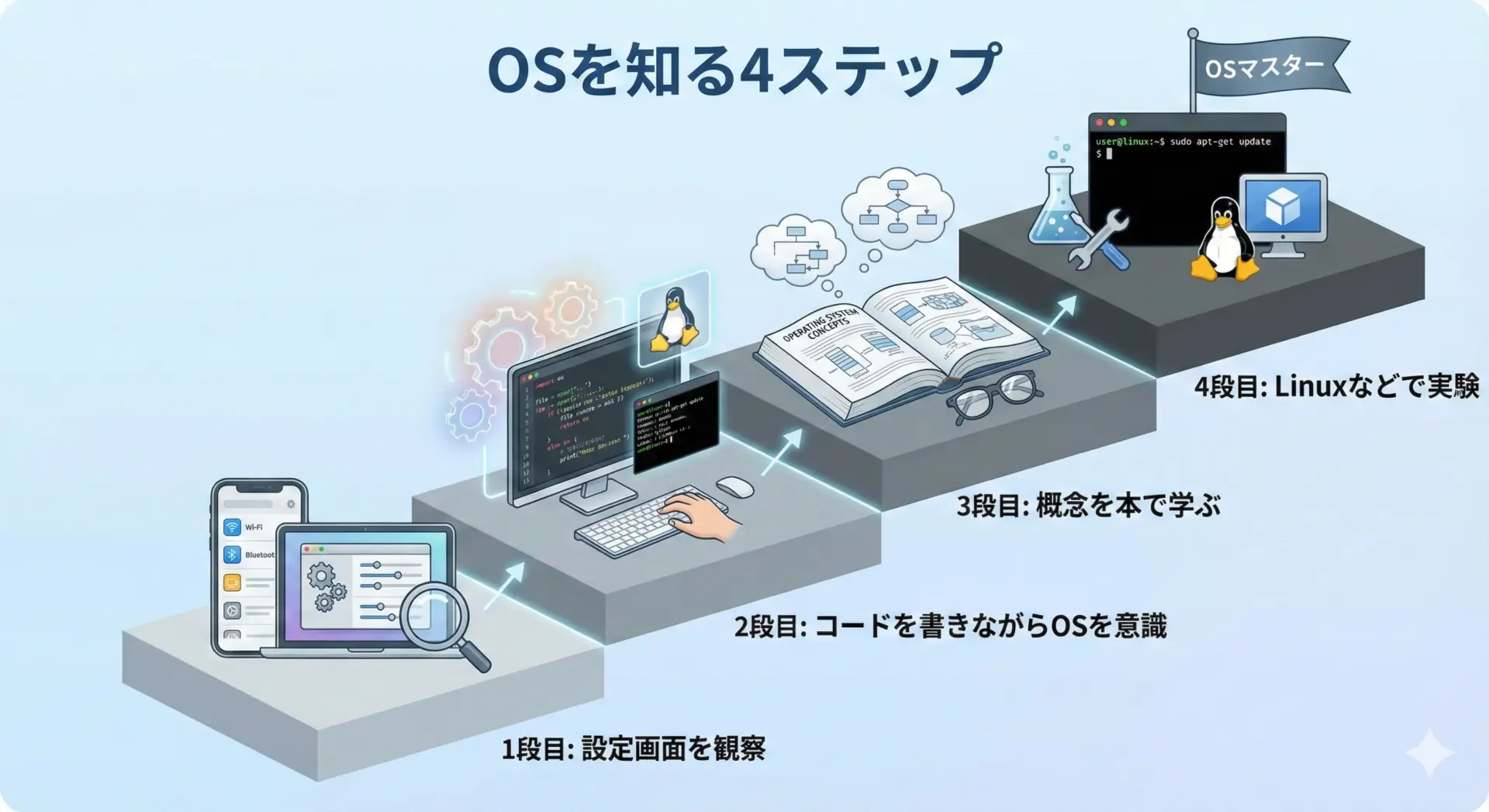

OSの仕組みは非常に奥が深く、いきなり内部実装から学ぼうとすると挫折しがちです。

まずは「使う側」としてのOSの振る舞いをよく観察するところから始めると、理解がスムーズになります。

学習のステップの一例としては、次のような流れが考えられます。

- 日常で使っているOSの設定画面を眺め、「これは何を制御しているのか」を意識してみる

- 電源オプション、ストレージ管理、ユーザーアカウント、権限設定など

- プログラミングをしながら、「これはOSのどの機能を使っているのか」を想像する

- 画面に文字を出す、ファイルを開く、ネットワーク通信をする、など

- 少し慣れてきたら、OSの入門書や解説記事で「プロセス」「スレッド」「メモリ管理」「ファイルシステム」などのキーワードを押さえる

- 興味があれば、Linuxなどを使って簡単なコマンド操作を学び、OSに近いレイヤーの挙動を体験する

ポイントは、一気に完璧を目指さず、「日常の操作」と「内部の仕組み」を少しずつ結びつけていくことです。

プログラミング学習と並行してOSへの理解を深めていくと、アプリの挙動がよりクリアに見えるようになり、トラブルシューティングの力も自然と身についていきます。

まとめ

OSは、パソコンやスマホを「ただの部品の集合」から「便利に使える道具」へと変えてくれる、見えない司令塔です。

CPU・メモリ・ストレージ・入力装置などのハードウェアをまとめて管理し、アプリが安全かつ快適に動けるように調整することで、私たちは意識せずに複雑な処理の恩恵を受けています。

アプリは、画面表示や入力、ファイル操作、通信など、あらゆる場面でOSに「お願い」をしながら動いています。

プログラマーは、このOSの力を前提にしてコードを書くことで、少ない行数でも高度な機能を実現できるようになっています。

Windows、macOS、Linux、Android、iOSといったOSは、見た目や使い方は違っていても、「ハードウェアを管理し、アプリの土台となる」という共通の役割を持ちます。

これからプログラミングやコンピュータの仕組みを学ぶときは、日々の操作の裏でOSが何をしているかを意識してみてください。

そうすることで、コードとコンピュータの動きのつながりが、ぐっとイメージしやすくなっていきます。