プログラミング言語を学び始めると、「コンパイラ」と「インタプリタ」という言葉を必ず耳にします。

しかし、それぞれが何をしていて、なぜC言語ではコンパイラが重要なのかを整理して説明できる人は多くありません。

本記事では、特にC言語を切り口にしながら、コンパイラとインタプリタの仕組みや違い、メリット・デメリットを丁寧に解説し、言語選びや学習方針の判断材料にしていただけるようにまとめます。

コンパイラとインタプリタとは何か

プログラムは人間が読みやすい形で書かれますが、コンピュータはそのままでは理解できません。

コンピュータが理解できるのは、0と1で表現される機械語だけです。

そこで必要になるのが、人間が書いたソースコードを機械語へ変換するしくみです。

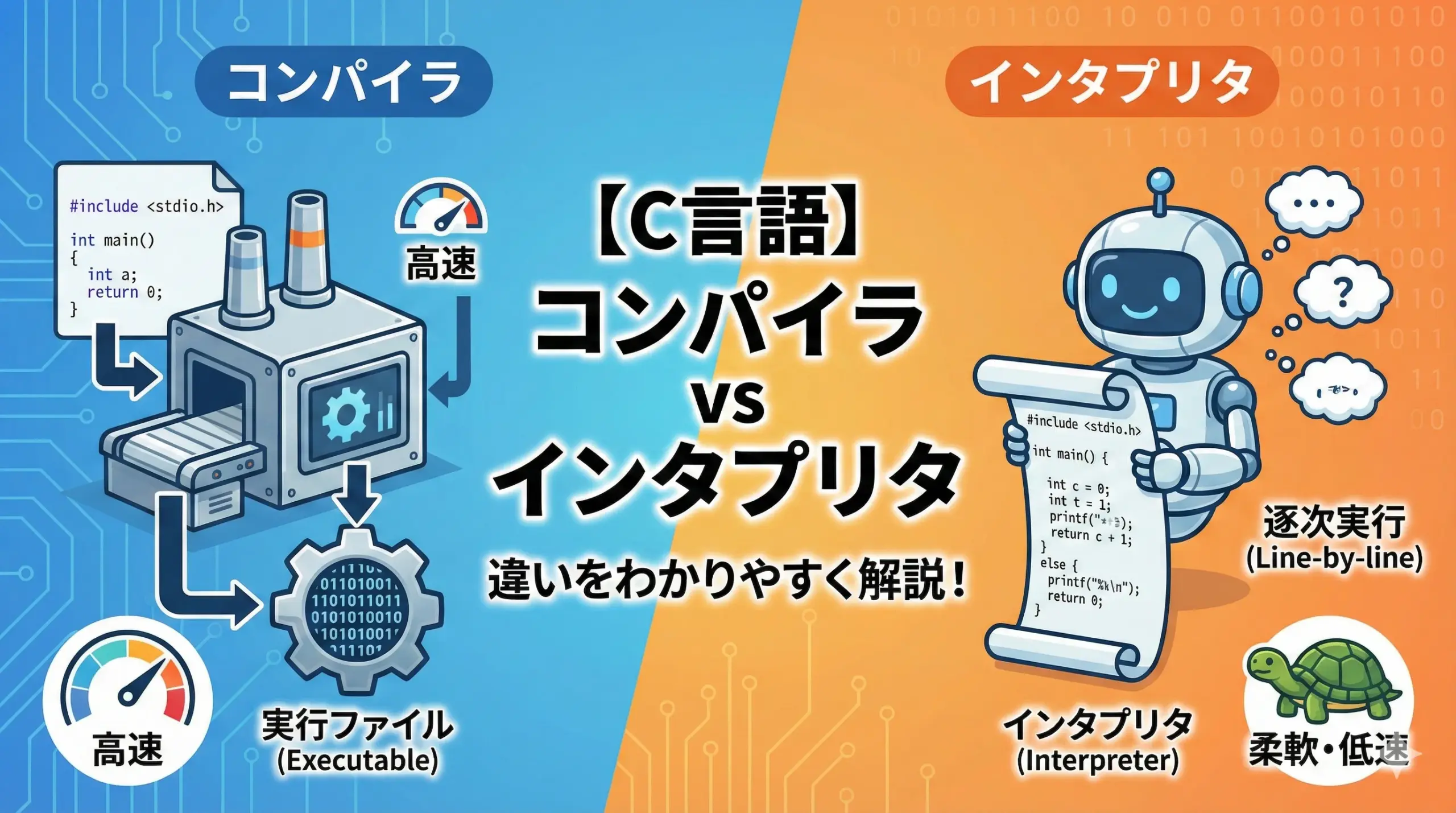

コンパイラとインタプリタは、いずれもこの役割を担う仕組みですが、変換のタイミングと方法が大きく異なります。

コンパイラの基本

コンパイラは、ソースコード全体をあらかじめまとめて機械語に変換するプログラムです。

C言語で書いた.cファイルをgccなどでコンパイルすると、最終的に.exeや拡張子なしの実行ファイルが作られます。

この変換作業そのものを「コンパイル」と呼びます。

コンパイラは次のような処理を、基本的に実行前に一括して行います。

- ソースコードの構文チェック

- 最適化(不要な処理の削除や処理順の入れ替えなど)

- 機械語(もしくはそれに相当する中間コード)への変換

コンパイルが完了すると、コンパイラがなくても動く実行ファイルが手元に残るのが特徴です。

インタプリタの基本

インタプリタは、ソースコードを1行ずつ(あるいは小さな単位ごとに)読みながら、その場で実行していくプログラムです。

事前に完全な実行ファイルを作るのではなく、実行しながら翻訳していくイメージです。

例えば、PythonやRubyの実行環境ではpython main.pyのようにソースファイルを指定してそのまま実行します。

このとき、インタプリタがコードを読み込み、理解できる部分から少しずつ処理していきます。

この方式では、実行ファイルを作成するステップがなく、ソースコードそのものが「実行対象」になります。

C言語とコンパイラの関係

C言語はコンパイルしてから実行することを前提とした言語です。

典型的な開発フローでは、次のような手順になります。

- C言語でソースコードを記述する(.cファイル)

- コンパイラ(gccやclangなど)でコンパイルする

- 出力された実行ファイルをOS上で実行する

このように、C言語ではコンパイルという工程が必須であり、コンパイラの挙動やエラーメッセージを理解することが学習の重要なポイントになります。

コンパイラ方式の仕組み

ここでは、コンパイラ方式がどのように動作しているのかを、C言語のコンパイルを例にしながら説明します。

コンパイルの流れ

コンパイルは1ステップに見えますが、内部ではいくつかの段階を経て進んでいます。

処理の流れを大まかに整理すると、次のようになります。

- プリプロセス

- コンパイル(狭義)

- アセンブル

- リンク

それぞれの役割を簡単に説明します。

まずプリプロセッサは、#includeや#defineなどのプリプロセッサディレクティブを処理します。

ヘッダファイルの展開やマクロの置き換えがここで行われ、コンパイラが読みやすい形のソースに変換されます。

次に、狭い意味でのコンパイルが行われ、C言語の構文解析や最適化をしながら、アセンブリ言語や中間表現に変換します。

続いてアセンブラが、アセンブリ言語をオブジェクトファイル(.oや.obj)と呼ばれる機械語に近い形式に変換します。

最後にリンカが複数のオブジェクトファイルやライブラリを結合し、1つの実行ファイルを生成します。

実行ファイルができるまで

C言語のプログラムを具体例にすると、次のようなコマンドの流れになります。

# 1. プリプロセスとコンパイルとアセンブル(コンパイラがまとめて実行)

gcc -c main.c -o main.o

# 2. リンク(複数のオブジェクトファイルをまとめる)

gcc main.o -o mainこの結果生成されるmain(Windowsの場合はmain.exe)が、OS上で直接実行できる実行ファイルです。

エディタで編集しているソースコードと、実際にOSが読み込む実行ファイルは全く別物である、という点がコンパイル方式の重要な特徴です。

また、一度作成した実行ファイルは、コンパイラがインストールされていない環境でも実行可能です。

この性質のため、C言語は組み込み機器などのコンパイラが用意されていない最終製品上でも広く使われています。

コンパイルのメリット

コンパイル方式には、次のような主なメリットがあります。

1つ目は実行速度が速くなりやすいことです。

実行前に膨大な最適化処理をかけられるため、同じアルゴリズムでもインタプリタ方式の言語より高速に動作しやすくなります。

2つ目は、配布しやすいことです。

実行ファイルだけを配布すればよいので、ソースコードを見せずにプログラムを提供できます。

また、ユーザー側にコンパイラやインタプリタ環境を用意してもらう必要もありません。

3つ目は、型エラーなどを実行前に発見しやすいことです。

C言語は静的型付け言語であり、コンパイル時に多くの不整合を検出します。

これにより、本格的に実行する前に多くのバグを潰すことができます。

コンパイルのデメリット

一方で、コンパイル方式にはデメリットもあります。

まずコンパイルに時間がかかる点です。

規模の大きなプロジェクトでは、フルコンパイルに数分〜数十分かかることも珍しくありません。

コードを少し変更するたびにコンパイルを待つのは、生産性に影響を与えることがあります。

次に、エラーの確認が一括になることです。

コンパイルが終わらないとプログラムを実行できないため、細かく動かしながら試すスタイルにはあまり向きません。

特に初心者にとっては、「とりあえず動かして挙動を確かめる」という学習方法が取りにくく感じられる場合があります。

さらに、コンパイラ依存の仕様や最適化を理解しないと、思わぬ動作や非移植的なコードを書いてしまうリスクもあります。

これは高度な話題ですが、C言語の実務に踏み込むと、コンパイラの違いを意識したコーディングが重要になります。

インタプリタ方式の仕組み

次に、インタプリタ方式がどのような流れでプログラムを実行しているかを説明します。

インタプリタ型言語の例

代表的なインタプリタ型(もしくはインタプリタを中心とする)言語としては、次のようなものがあります。

- Python

- Ruby

- JavaScript(ブラウザ内の実行環境など)

- PHP

- シェルスクリプト(bash, zsh など)

これらの多くは、ソースコードをそのままインタプリタに渡して実行します。

一部の言語では、内部的に中間コードやバイトコードに変換してから実行する方式もありますが、開発者から見ると「コンパイルして実行ファイルを作る」という手順は必要ありません。

実行までの流れ

インタプリタ方式の実行は、概ね次のようなステップで進みます。

- ソースコードを読み込む

- 構文解析を行う

- 実行可能な形(抽象構文木やバイトコードなど)に変換する

- インタプリタが1行ごと、あるいは命令単位で処理を実行する

この流れはプログラムの起動時に行われることが多く、実行のたびに必要な変換や解析を行う点が、事前に実行ファイルを作るコンパイル方式との大きな違いです。

例えばPythonでは、次のようにファイルを直接指定して実行します。

python main.pyあるいは、対話モードを使って1行ずつ試すこともできます。

python

>>> print("hello")

helloこのように、コードを書いてすぐに実行し、その場で結果を確認できるのがインタプリタ方式の特徴です。

インタプリタのメリット

インタプリタ方式には、次のようなメリットがあります。

まずフィードバックが速く、試行錯誤しやすいことです。

コードを1行書いてすぐに実行結果を確認できるため、学習段階やプロトタイピング(試作品づくり)には非常に向いています。

次に、環境構築が比較的簡単なケースが多いことです。

インタプリタ本体(と必要なライブラリ)をインストールすれば、すぐにコードを書いて実行できます。

ビルド設定やリンカのオプションなどを細かく調整する必要はあまりありません。

また、インタプリタ言語は高レベルな機能を標準で多く備えていることが多く、少ないコード量で実用的なプログラムを書きやすいという利点もあります。

インタプリタのデメリット

一方で、インタプリタ方式には次のようなデメリットがあります。

1つ目は実行速度が遅くなりやすい点です。

実行時に逐次解析や変換を行うため、純粋な計算処理などではコンパイル方式のC言語などに比べて不利になることが多くなります。

2つ目は、コードをそのまま配布することになる場合が多いことです。

インタプリタで実行するにはソースコードが必要なため、企業によってはソースの公開ポリシーとの兼ね合いで問題になることがあります。

3つ目として、エラーが実行されるまで見つからないケースが多いことが挙げられます。

文法エラーは実行時にすぐ発覚しますが、型の不整合や実行パスによっては、問題のある箇所に到達するまでエラーが検知されないことがあります。

コンパイラとインタプリタの違いと選び方

ここまでの内容を踏まえて、コンパイラ方式とインタプリタ方式の違いを整理し、どのような観点で選べばよいかを見ていきます。

代表的な違いを表にまとめると、次のようになります。

| 観点 | コンパイラ方式(C言語など) | インタプリタ方式(Pythonなど) |

|---|---|---|

| 翻訳のタイミング | 実行前に一括でコンパイル | 実行しながら逐次翻訳 |

| 実行形式 | 実行ファイルを生成 | ソースをそのまま実行 |

| 実行速度 | 一般に高速 | 一般に低速になりがち |

| エラー検出 | コンパイル時に多く検出 | 実行して初めて分かるものも多い |

| 試行錯誤のしやすさ | コンパイルが必要で一手間 | すぐに実行でき、対話的に試せる |

実行速度の違い

実行速度という観点では、コンパイラ方式の方が有利であることが多いです。

理由は次の通りです。

- 実行前に時間をかけて最適化を行える

- 実行時には既に機械語の形になっている

- 不要なチェック処理などを削る最適化が可能

C言語のようなコンパイル言語は、OSやハードウェアに近いレベルでプログラムを制御できるため、高いパフォーマンスが求められる場面(ゲームエンジン、組み込み機器、OSカーネルなど)で重宝されています。

一方、インタプリタ方式は、実行しながらコードを解釈するオーバーヘッドがあるため、同じ処理でも時間がかかる傾向にあります。

ただし、最近ではJITコンパイラなどの技術により、「純粋なインタプリタ」と「実行時コンパイルを併用する方式」の差が小さくなっているケースもあります。

エラーの出方の違い

コンパイラ方式とインタプリタ方式では、エラーが見つかるタイミングも異なります。

コンパイル方式(C言語など)では、コンパイル時に次のようなエラーや警告がまとめて報告されます。

- 構文エラー

- 型の不一致

- 宣言されていない変数の使用

- 関数プロトタイプと実装の不整合 など

このため、実行前に多くの問題を洗い出せるという利点があります。

一方で、コンパイルが通るまでは実行して動作確認ができないため、初心者には少しハードルが高く感じられることもあります。

インタプリタ方式では、実行してコードが到達したタイミングでエラーが出ます。

例えばPythonでは、次のような状況が起こります。

- 文法エラーは起動直後に報告される

- ある関数が呼ばれなければ、その中のエラーは発覚しない

- 型の不整合も、問題がある行が実行されるまで表に出ない

このため、試しに実行しながら少しずつ修正するスタイルには向いていますが、テストが不十分だと潜在的なバグが残ったままになりやすいという側面もあります。

開発スタイルの違い

コンパイル方式とインタプリタ方式は、開発スタイルにも影響を与えます。

コンパイル方式では、次のようなスタイルが一般的です。

- ある程度コードを書いてからコンパイルを実行する

- コンパイラエラーを修正して、再度コンパイルする

- 実行ファイルを起動して、動作確認を行う

このループが基本になります。

そのため、設計をしっかり考えた上で実装し、まとめて検証していくスタイルに向いていると言えます。

インタプリタ方式では、次のようなスタイルが取りやすくなります。

- 1行〜数行のコードを書いてすぐに実行する

- 動作を確認しながら、少しずつコードを追加する

- 対話モード(REPL)で関数やロジックをその場で試す

こちらは、試行錯誤しながら仕様や設計を固めていくスタイルと相性が良いです。

特にスクリプト的な処理や、データ分析、Webサービスのプロトタイプ開発などにおいては、大きな生産性の差につながります。

初心者はどう考えればよいか

最後に、プログラミング初心者、とくにC言語を学び始める方に向けて、コンパイラとインタプリタをどう捉えればよいかをまとめます。

まず、C言語を学ぶときは「コンパイラのエラーメッセージを読む力」を重視してください。

コンパイラは、あなたの書いたコードに対して詳細なフィードバックを返してくれる存在です。

エラーを恐れるのではなく、「コンパイラと対話している」という感覚で、何を指摘されているのかを丁寧に読み解くことが上達への近道です。

次に、学習の目的に応じて、インタプリタ型言語も併用するという考え方もおすすめです。

例えば、アルゴリズムのアイデアを素早く試したいときはPythonを使い、本番想定の高速な実装をC言語で行う、といった組み合わせも現場ではよくあります。

初心者の段階では、次のように捉えておくと整理しやすいでしょう。

- コンパイラ方式(C言語など): 実行速度や制御の細かさが強み。本格的な開発や低レベル処理に強い。

- インタプリタ方式(Pythonなど): 試行錯誤のしやすさが強み。学習や試作、スクリプト処理に向く。

どちらが「良い・悪い」という話ではなく、それぞれが異なる用途と得意分野を持っていると理解することが大切です。

まとめ

本記事では、C言語を軸にコンパイラとインタプリタの違いについて解説しました。

コンパイラはソースコードを実行前に一括して機械語に変換し、高速な実行や配布の容易さを実現します。

一方、インタプリタはコードを読みながら逐次実行し、試行錯誤のしやすい開発スタイルを可能にします。

C言語のようなコンパイル言語を学ぶ際は、コンパイルの流れとエラーの意味を理解することが重要です。

同時に、Pythonなどのインタプリタ型言語の特徴も知っておくと、「なぜC言語はコンパイルが必要なのか」「どんなときにどの方式が向いているのか」がよりクリアになります。

最終的には、目的に合ったツールを選び、両者の長所を使い分けられることがエンジニアとしての大きな強みになります。

C言語学習の過程でコンパイラの動作をしっかり理解しておくことで、他の言語を学ぶときにも必ず役に立つ土台が身につきます。