C言語のprintfは、画面へのメッセージ表示からデバッグまで、あらゆる場面で使われる最重要関数の1つです。

本記事では、printfの基本から文字列・数値の出力方法、フォーマット指定、そしてありがちなエラーや注意点までを丁寧に解説します。

図解とサンプルコードを交えながら進めていきますので、C言語入門者の方でも安心して読み進められる内容になっています。

printfとは?C言語の標準出力関数の基本

printfの役割と特徴

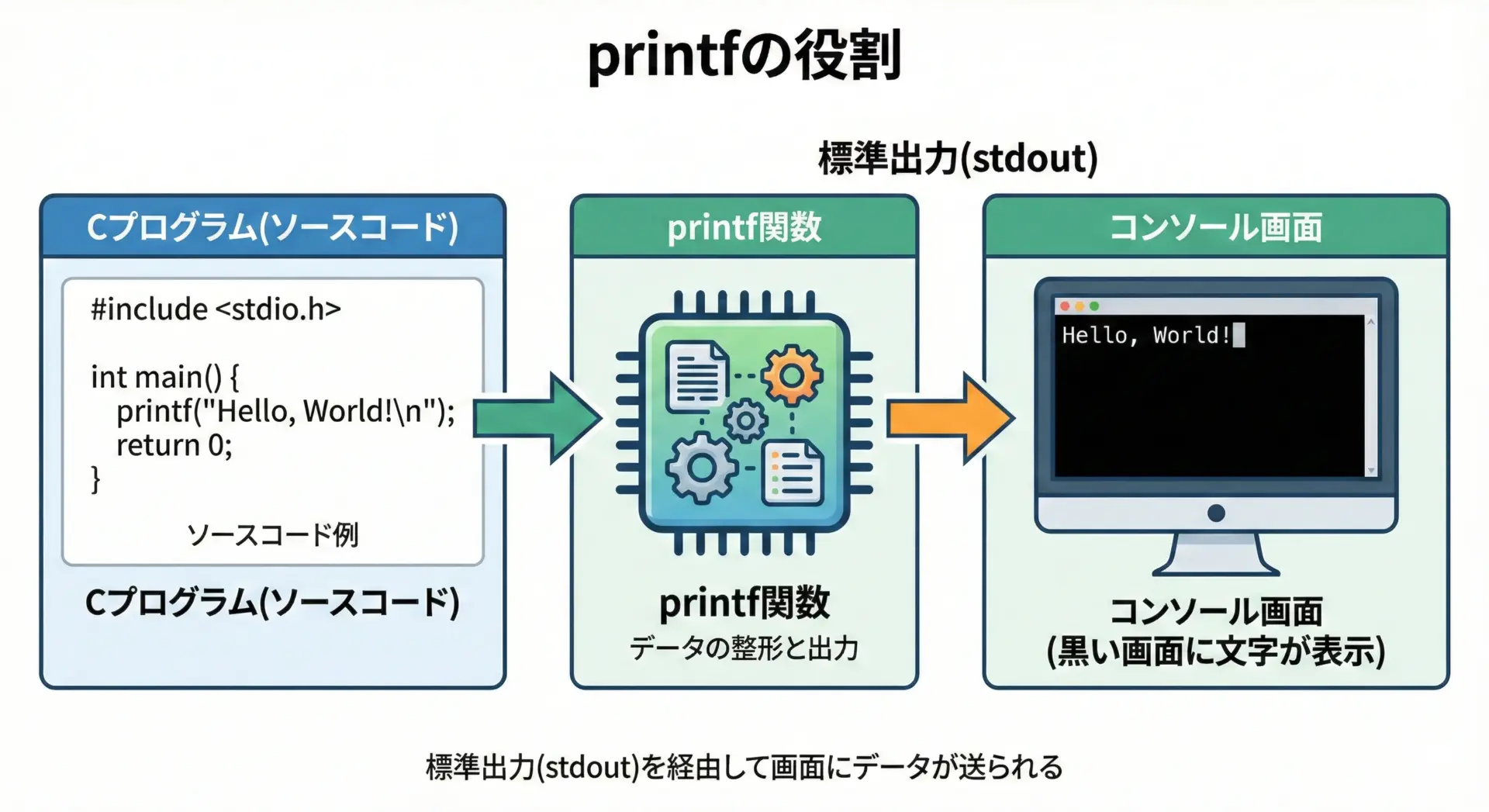

C言語のprintf関数は、標準出力(stdout)と呼ばれる出力先に文字列や数値を表示するための関数です。

通常、この標準出力はコンソール(ターミナル)画面を指します。

printfの主な特徴として、次のような点があります。

- 文字列そのものだけでなく、変数の値も埋め込んで表示できる

- 数値の表示形式(10進数、16進数、小数点以下の桁数など)を細かく制御できる

- 特殊な文字(改行、タブ、ダブルクオーテーションなど)も専用の書き方で表現できる

そのため、単に「表示する」だけでなく、整った形式で結果を見せる報告書のような出力を作ることも可能です。

標準出力(stdout)とは何か

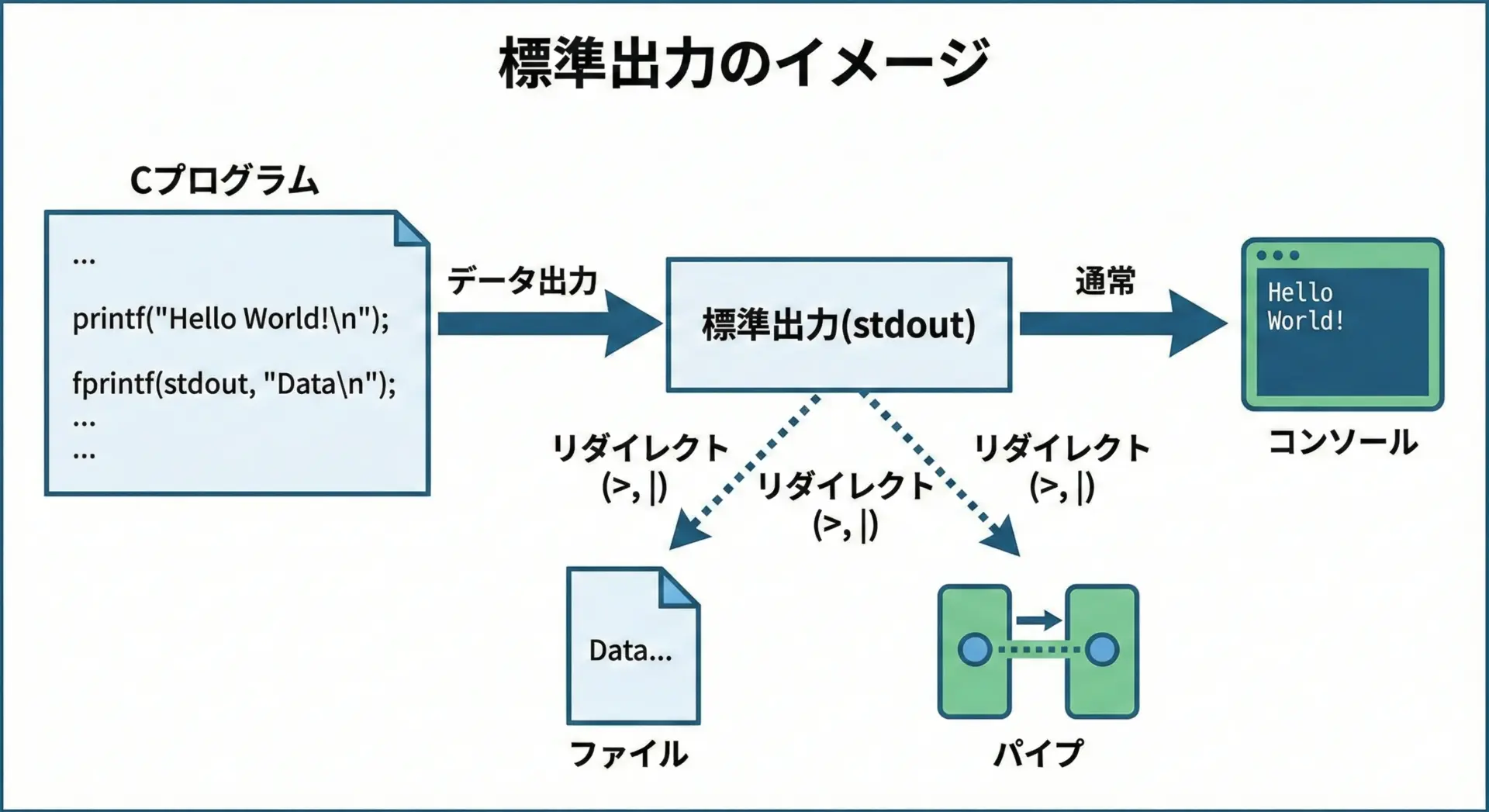

標準出力(stdout)とは、プログラムが「とくに指定しなくても出力される、デフォルトの出力先」のことです。

コンソールでCプログラムを実行する場合、標準出力は通常コンソール画面を意味します。

次のようなイメージで考えると分かりやすいです。

- プログラムは「標準出力という出口」に向けてデータを書き込む

- OSやシェルが、その出口に接続された先(多くはコンソール)へデータを流す

- リダイレクト機能を使うと、標準出力をファイルへ書き出すことも可能

例として、UNIX系のシェルでは以下のように記述すると、標準出力をファイルに書き出せます。

./a.out > result.txtこの場合も、プログラム側から見るとprintfで書き込んでいる先は「stdout」のままですが、実際にはコンソールではなくresult.txtに出力されます。

printfが使えるようにするinclude文

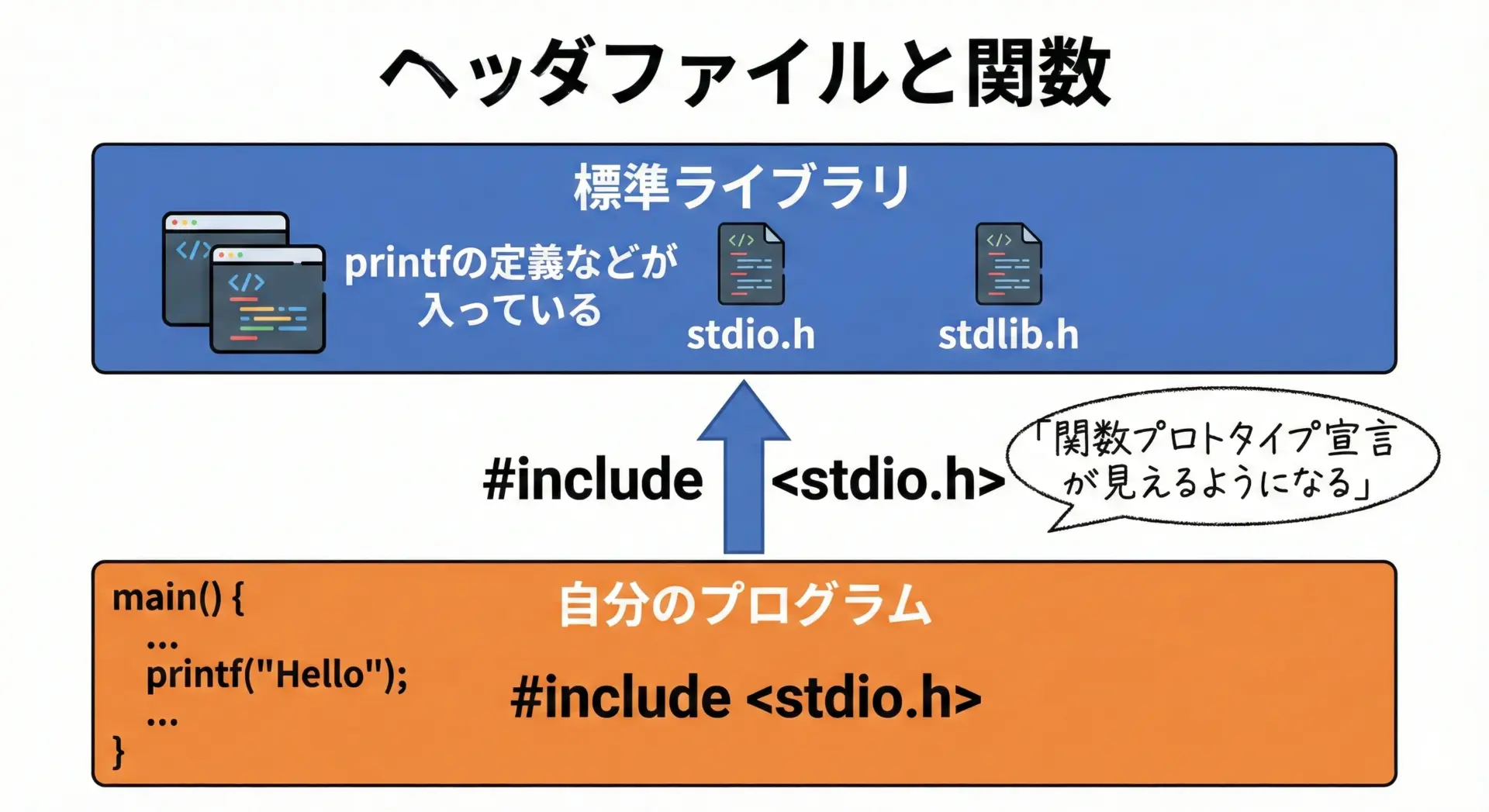

printfは標準ライブラリに含まれる関数であり、使用するにはstdio.hというヘッダファイルをインクルードする必要があります。

#include <stdio.h> // printfを使うために必要

int main(void) {

printf("Hello, world!\n");

return 0;

}#include <stdio.h>を書くことで、コンパイラがprintfの宣言(プロトタイプ)を知ることができ、引数の型チェックやリンクが正しく行われます。

これを忘れると、コンパイラによっては警告やエラーが出たり、動作が未定義になる場合があります。

printfの基本的な使い方

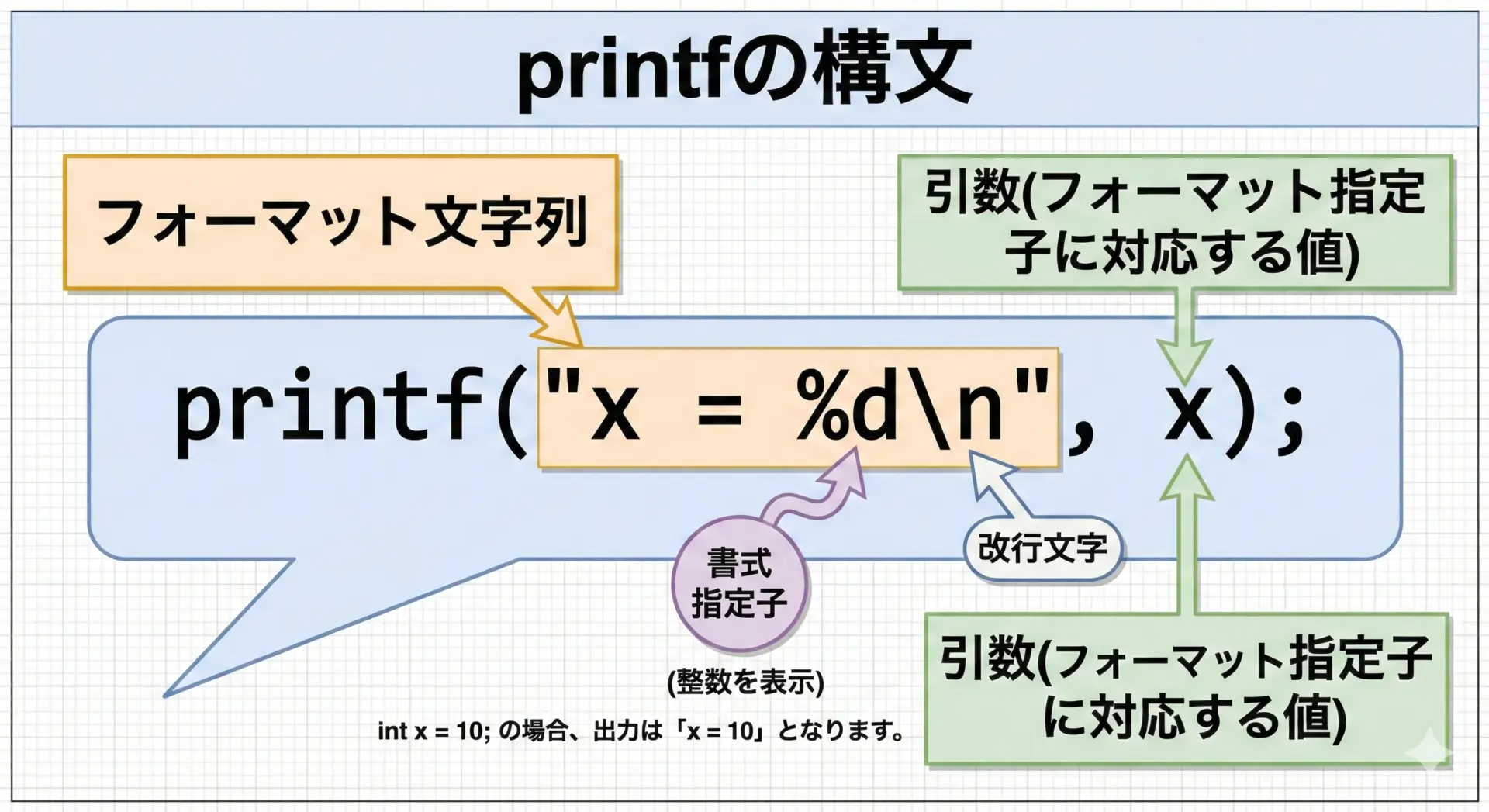

printfの基本構文と引数の書き方

printfの基本構文は次のようになります。

printf("フォーマット文字列", 引数1, 引数2, ...);最初の引数であるフォーマット文字列の中には、以下の2種類が含まれます。

- そのまま表示される通常の文字(例: “結果は ” や “点です\n” など)

- 変数の値を表示するための書式指定子(例:

%d,%fなど)

書式指定子の位置に、後ろに並べた引数の値が順番に埋め込まれていきます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int score = 80;

double average = 72.5;

// %d に score が、%f に average が入って表示される

printf("score = %d, average = %f\n", score, average);

return 0;

}score = 80, average = 72.500000このように、「フォーマット文字列」と「対応する引数」のセットで考えると理解しやすくなります。

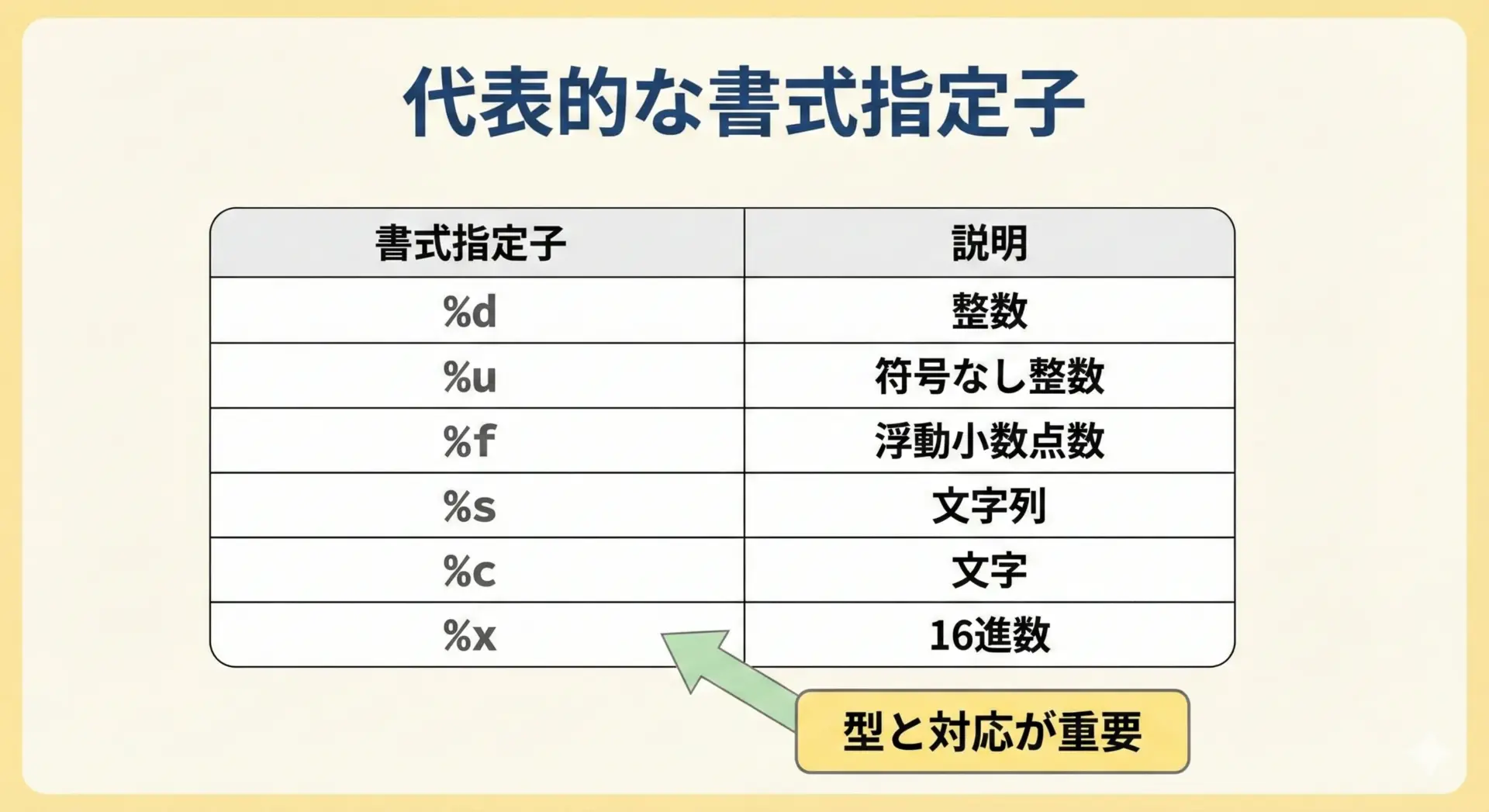

代表的な書式指定子一覧

代表的な書式指定子を表にまとめます。

実際にはさらに多くの指定子がありますが、ここではよく使うものを中心に紹介します。

| 書式指定子 | 意味 | 対応する型の例 |

|---|---|---|

%d | 符号付き10進整数 | int |

%i | 符号付き10進整数(ほぼ%d同等) | int |

%u | 符号なし10進整数 | unsigned int |

%x | 符号なし16進整数(小文字) | unsigned int |

%X | 符号なし16進整数(大文字) | unsigned int |

%o | 符号なし8進整数 | unsigned int |

%f | 浮動小数点(固定小数点形式) | float/double |

%e | 指数形式(小文字 e) | float/double |

%E | 指数形式(大文字 E) | float/double |

%g | %f と %e を自動選択 | float/double |

%G | %f と %E を自動選択 | float/double |

%s | 文字列 | char * |

%c | 1文字 | int/char |

%% | 文字%そのもの | 引数不要 |

書式指定子と引数の型を正しく対応させることが、printfを安全に使ううえで最重要ポイントになります。

この点については後半の「注意点」でも詳しく説明します。

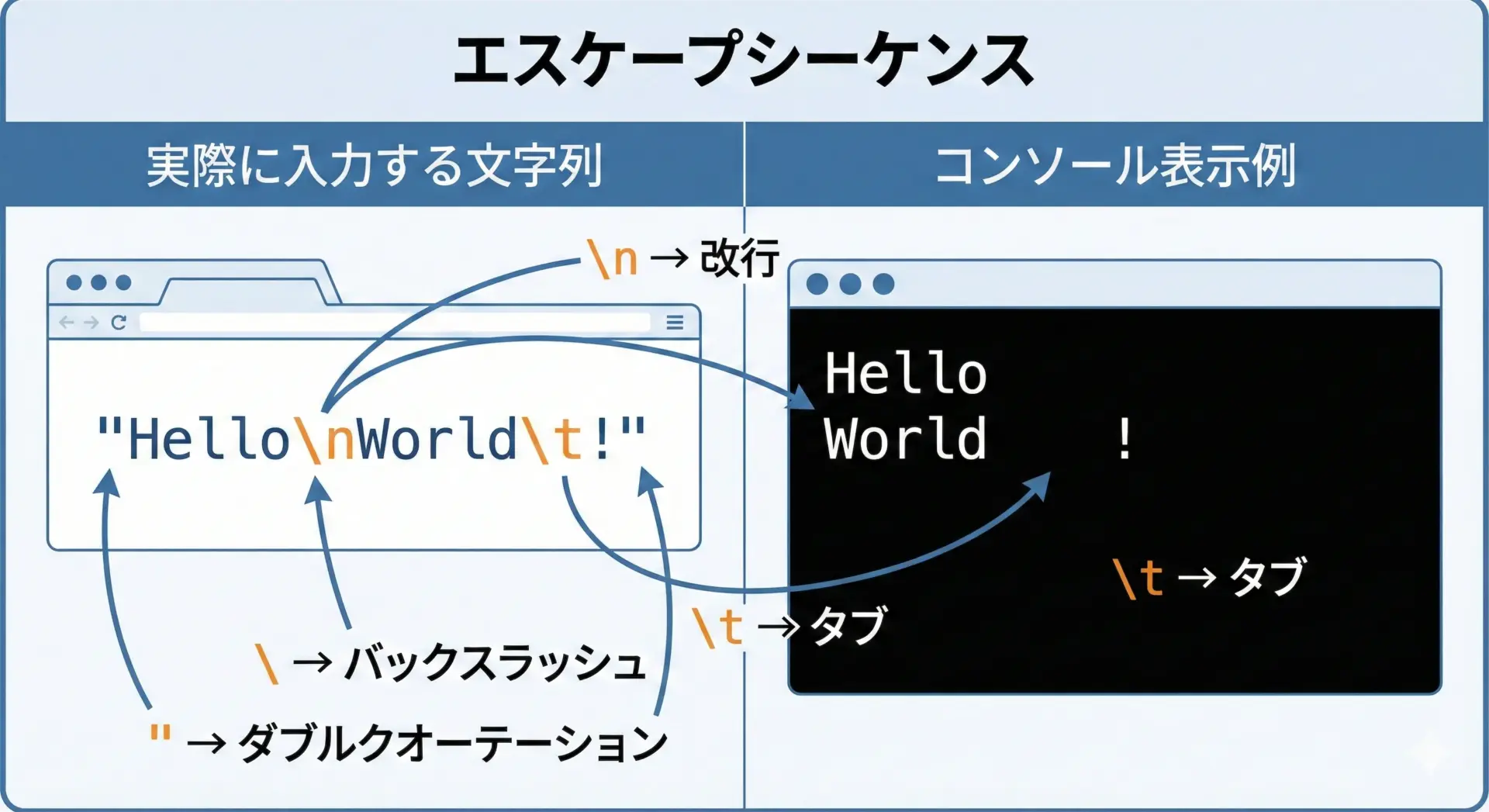

エスケープシーケンス(\n \t \ ” など)の使い方

文字列リテラルの中では、特別な意味を持つ文字を「エスケープシーケンス」として表現します。

代表的なものを表にまとめます。

| 記述 | 意味 |

|---|---|

\n | 改行(new line) |

\t | タブ(tab) |

\ | バックスラッシュ()そのもの |

" | ダブルクオーテーション(“)そのもの |

' | シングルクオーテーション(‘)そのもの |

\0 | ヌル文字(文字列終端) |

サンプルで挙動を確認してみます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("Hello\nWorld\n"); // 行を分けて表示

printf("A\tB\tC\n"); // タブ区切りで表示

printf("Path: C:\\Users\\test\n"); // \ を表示するには \\ と書く

printf("\"quoted text\"\n"); // " を表示したいときは \" と書く

return 0;

}Hello

World

A B C

Path: C:\Users\test

"quoted text"改行の\nは特に頻繁に使うので、必ず覚えておきましょう。

文字列・数値を出力するprintfの実例

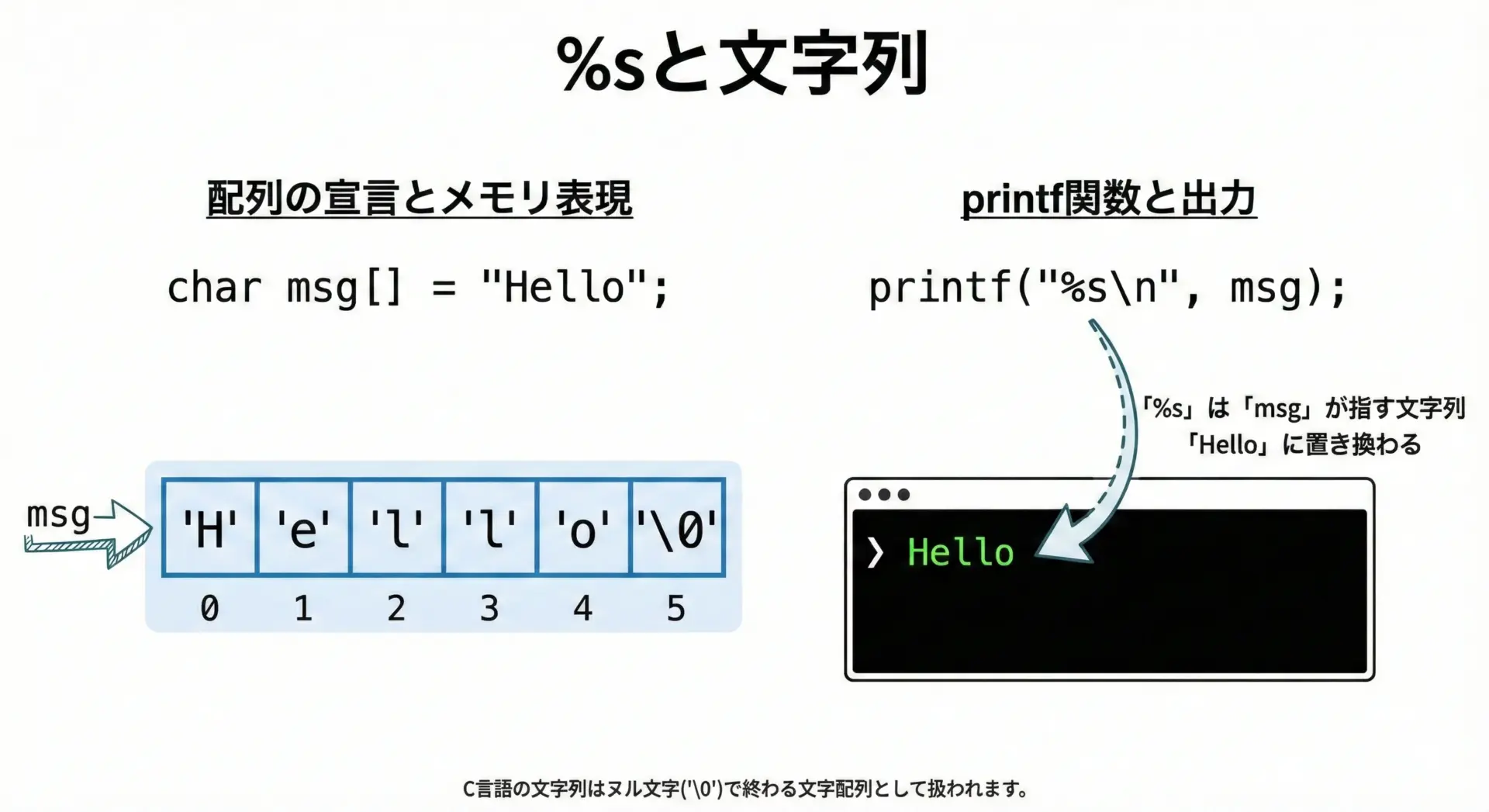

文字列を出力する(%s)の使い方

%sは文字列(ヌル終端された文字配列)を出力するための書式指定子です。

対応する引数はchar *(文字へのポインタ)になります。

#include <stdio.h>

int main(void) {

char msg1[] = "Hello, world!";

char msg2[] = "C language";

// 文字列をそのまま表示

printf("%s\n", msg1);

// 他の文字列と組み合わせて表示

printf("I love %s.\n", msg2);

return 0;

}Hello, world!

I love C language.配列名msg1, msg2は、printfに渡されると自動的にchar *に変換されるため、そのまま%sに対応させて使うことができます。

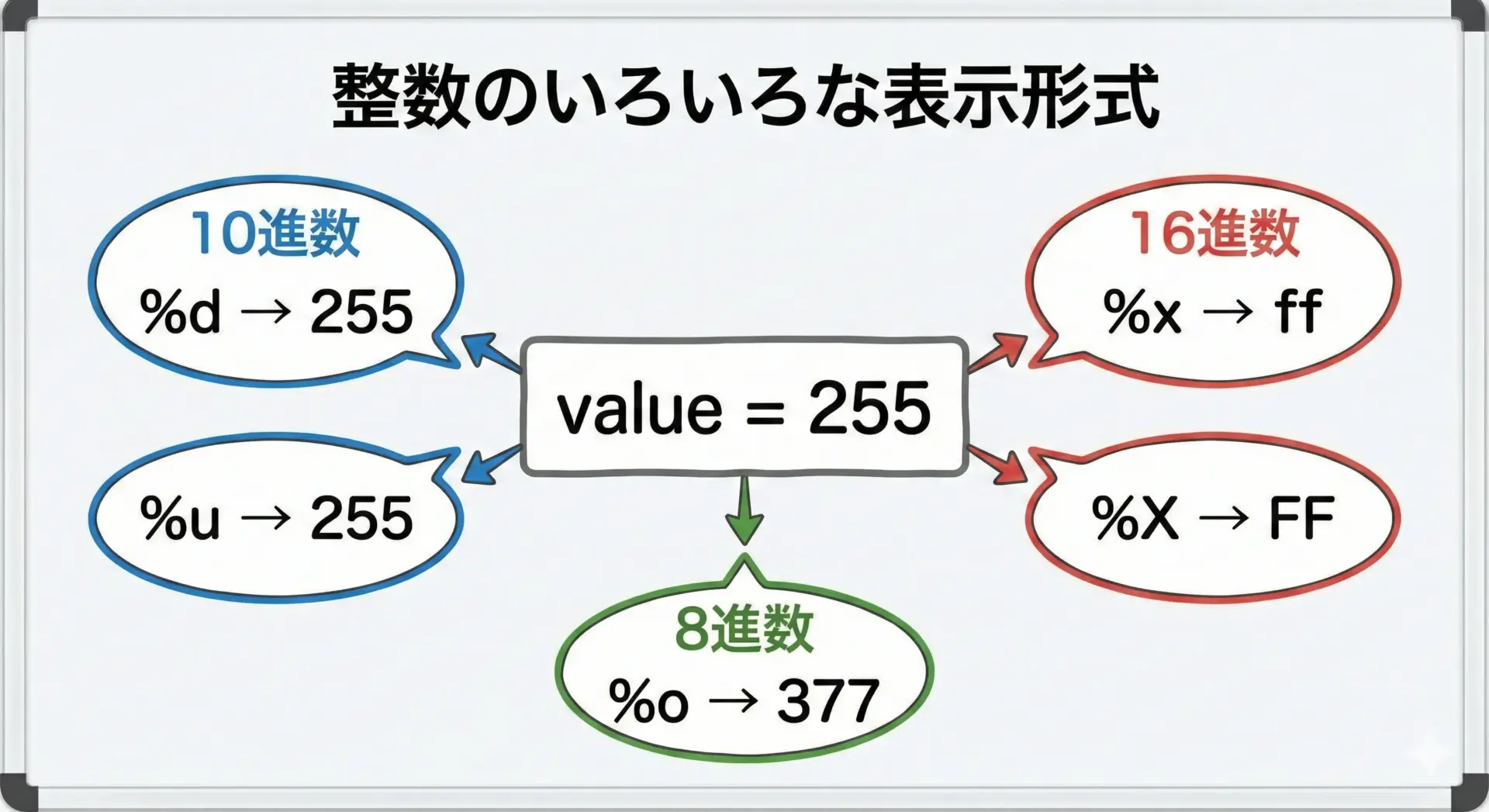

整数を出力する(%d %i %u %x)の使い方

整数を表示する場合には、主に次の書式指定子を使います。

%d,%i: 符号付き10進整数(int)%u: 符号なし10進整数(unsigned int)%x: 符号なし16進整数(小文字)%X: 符号なし16進整数(大文字)

実例で確認してみましょう。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int a = -10;

unsigned int b = 255;

printf("a = %d\n", a); // 符号付き10進

printf("b (10進) = %u\n", b); // 符号なし10進

printf("b (16進) = %x\n", b); // 16進(小文字)

printf("b (16進) = %X\n", b); // 16進(大文字)

return 0;

}a = -10

b (10進) = 255

b (16進) = ff

b (16進) = FF符号付き整数は%d、符号なし整数は%uという基本を押さえたうえで、16進数表示が必要なときに%xや%Xを使うと良いです。

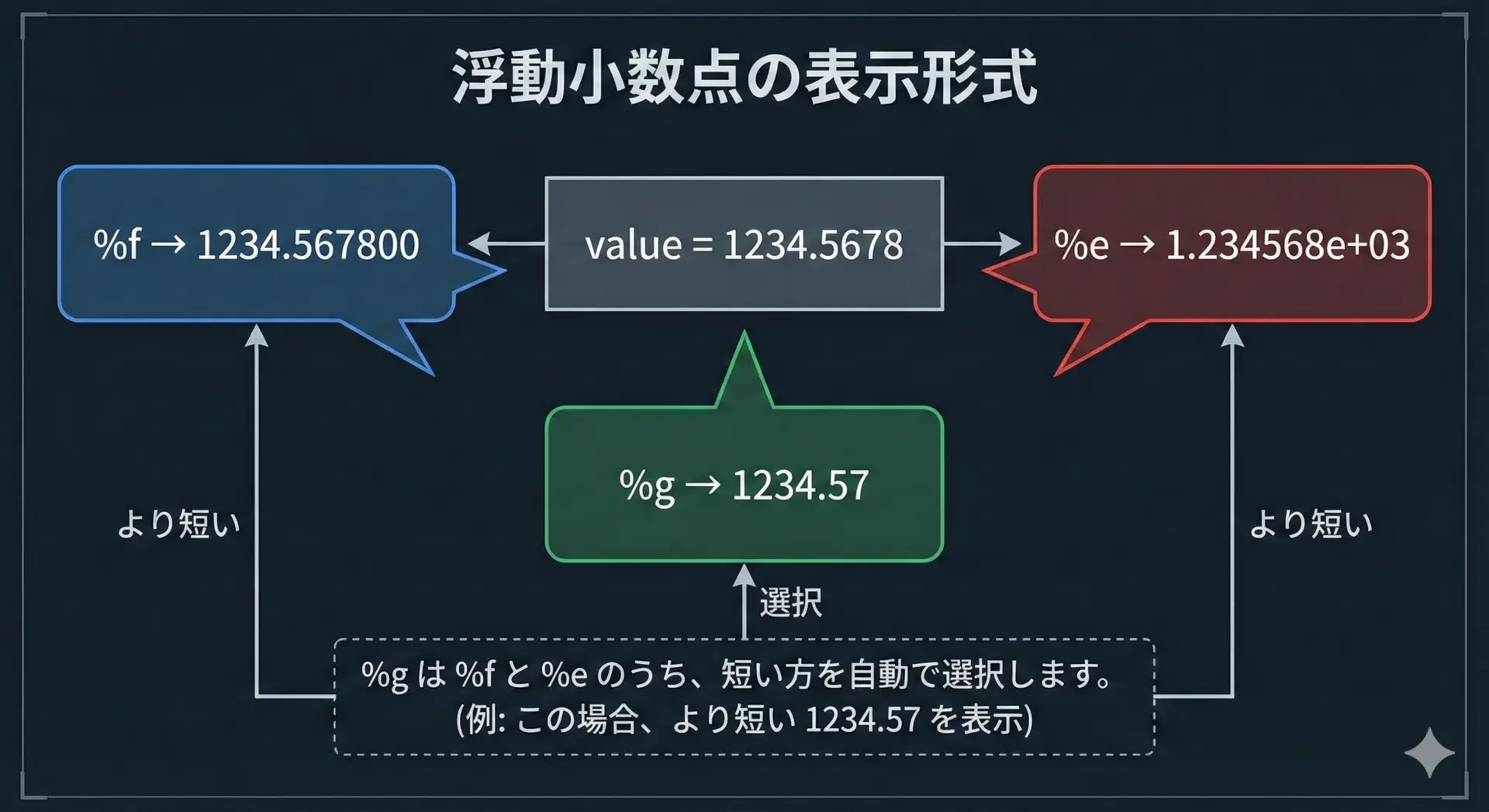

浮動小数点数を出力する(%f %e %g)の使い方

浮動小数点数(小数を含む数)を表示するには、主に以下の指定子を使います。

%f: 固定小数点形式(通常の小数表示)%e,%E: 指数形式(1.23e+04のような形)%g,%G: %f と %e を自動選択して短い方で表示

#include <stdio.h>

int main(void) {

double x = 1234.5678;

double y = 0.000012345;

printf("x as %%f: %f\n", x);

printf("x as %%e: %e\n", x);

printf("x as %%g: %g\n", x);

printf("y as %%f: %f\n", y);

printf("y as %%e: %e\n", y);

printf("y as %%g: %g\n", y);

return 0;

}x as %f: 1234.567800

x as %e: 1.234568e+03

x as %g: 1234.57

y as %f: 0.000012

y as %e: 1.234500e-05

y as %g: 1.2345e-05数値をそのままのイメージで見たいときは%f、非常に大きい数や小さい数を扱うときは%eや%gが便利です。

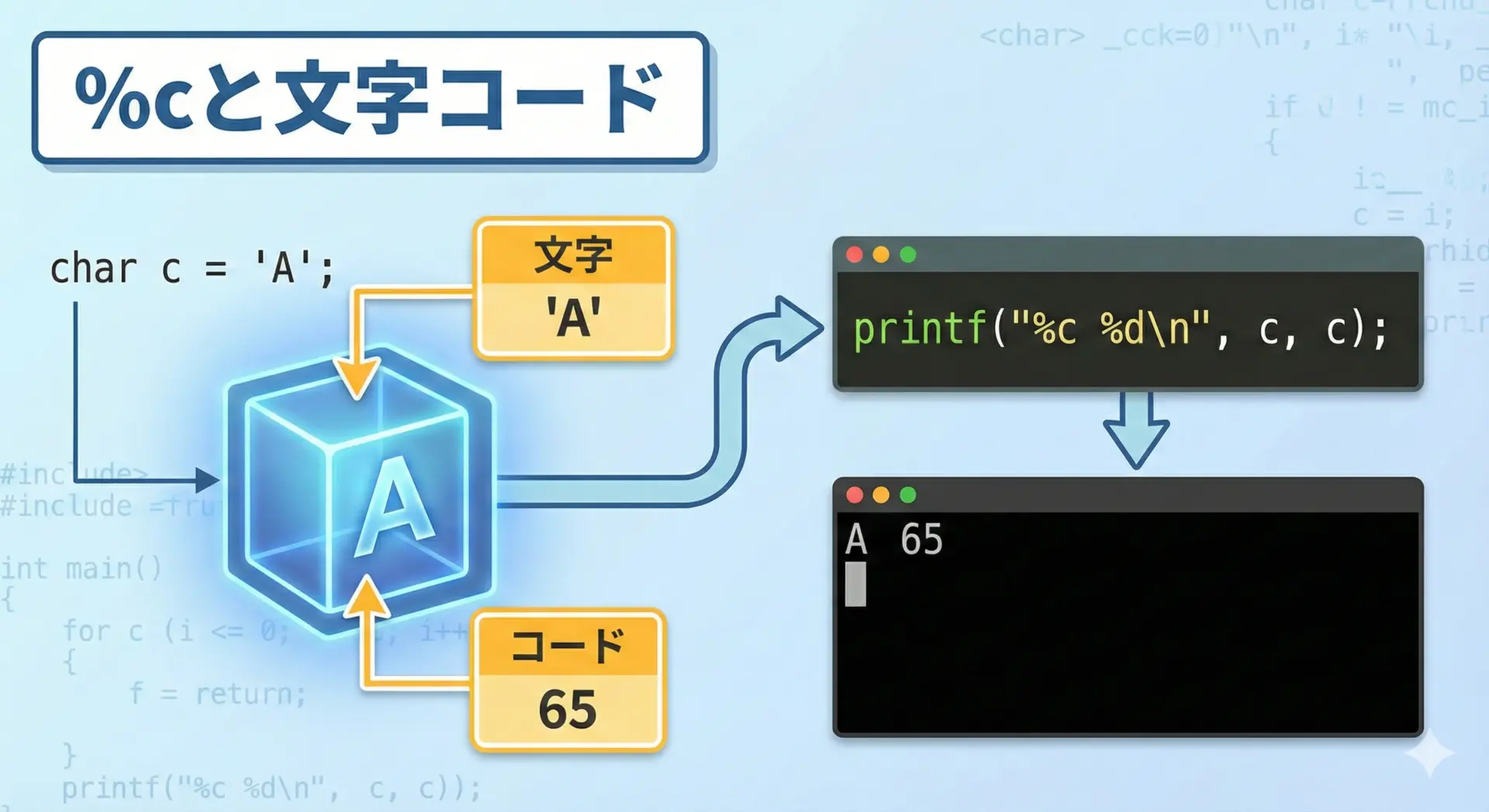

1文字を出力する(%c)の使い方

1文字だけを出力したい場合は%cを使います。

対応する引数の型はintもしくはcharです。

#include <stdio.h>

int main(void) {

char c1 = 'A';

char c2 = '0';

printf("c1 as char = %c, as int = %d\n", c1, c1);

printf("c2 as char = %c, as int = %d\n", c2, c2);

return 0;

}c1 as char = A, as int = 65

c2 as char = 0, as int = 48このように、文字型は内部的には整数(文字コード)として扱われるため、%cと%dを使い分けることで、文字そのものと、そのコード値の両方を確認できます。

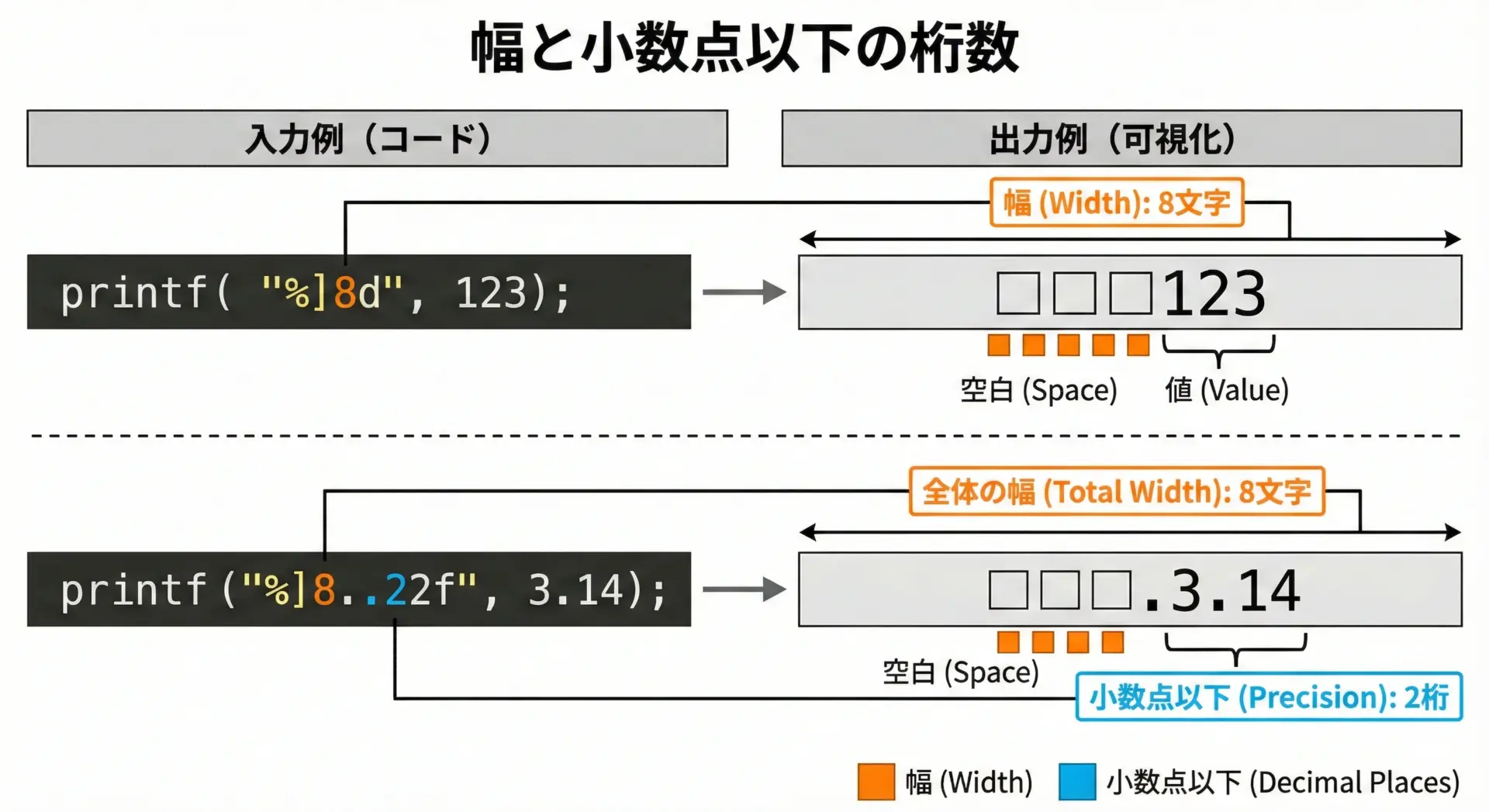

桁数や幅を指定したフォーマット指定

printfでは、数値の表示幅や小数点以下の桁数を指定することができます。

一般的な書式は次のようになります。

%[最小幅].[精度]変換指定子

例として、整数と浮動小数点数の整形出力を見てみます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int a = 123;

double b = 3.1415926535;

// 幅だけ指定

printf("a = [%5d]\n", a); // 右寄せで5桁分の幅を確保

printf("a = [%-5d]\n", a); // 左寄せで5桁分の幅を確保

// 小数点以下の桁数(精度)を指定

printf("b = [%.2f]\n", b); // 小数点以下2桁

printf("b = [%.5f]\n", b); // 小数点以下5桁

// 幅と精度を両方指定

printf("b = [%8.2f]\n", b); // 全体で8桁分の幅、小数点以下2桁

printf("b = [%08.2f]\n", b); // 足りない部分を0埋め

return 0;

}a = [ 123]

a = [123 ]

b = [3.14]

b = [3.14159]

b = [ 3.14]

b = [00003.14]表形式の出力やレポートのような整った出力を作りたいときには、この幅指定や精度指定が非常に役立ちます。

複数の値をまとめて出力する方法

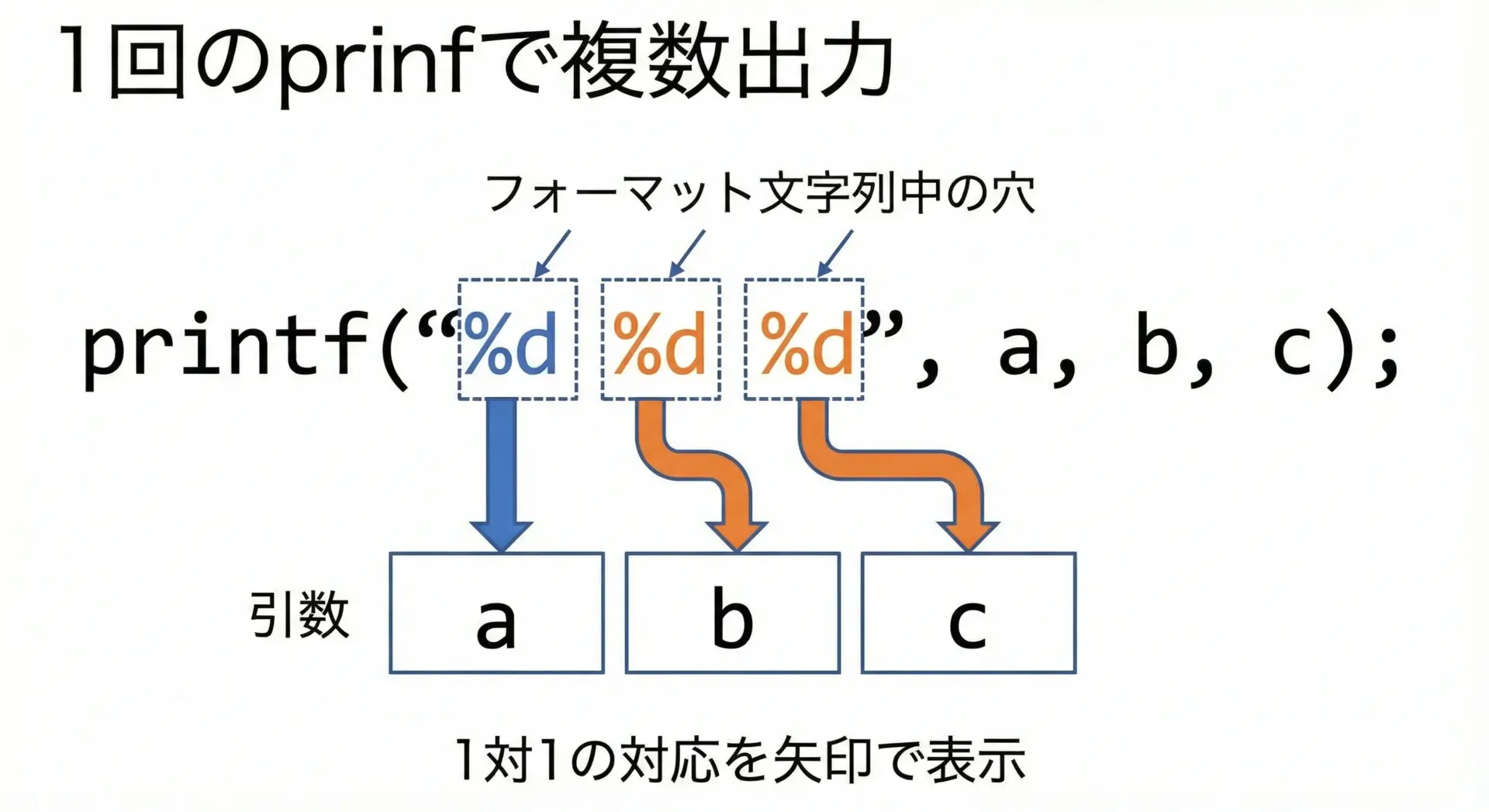

printfでは、1つのフォーマット文字列の中に複数の書式指定子を並べることで、複数の値をまとめて出力できます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int year = 2025;

int month = 12;

int day = 1;

double temperature = 18.5;

// 日付と気温をまとめて出力

printf("Date: %04d-%02d-%02d, Temp: %.1f C\n",

year, month, day, temperature);

return 0;

}Date: 2025-12-01, Temp: 18.5 Cこの例では、以下のようにそれぞれ対応しています。

%04d←year%02d←month%02d←day%.1f←temperature

書式指定子の数と引数の数・順番を一致させることが重要です。

この点を誤ると、予期しない値が表示されたり、最悪の場合クラッシュにつながることもあります。

printfのよくある注意点とエラー対策

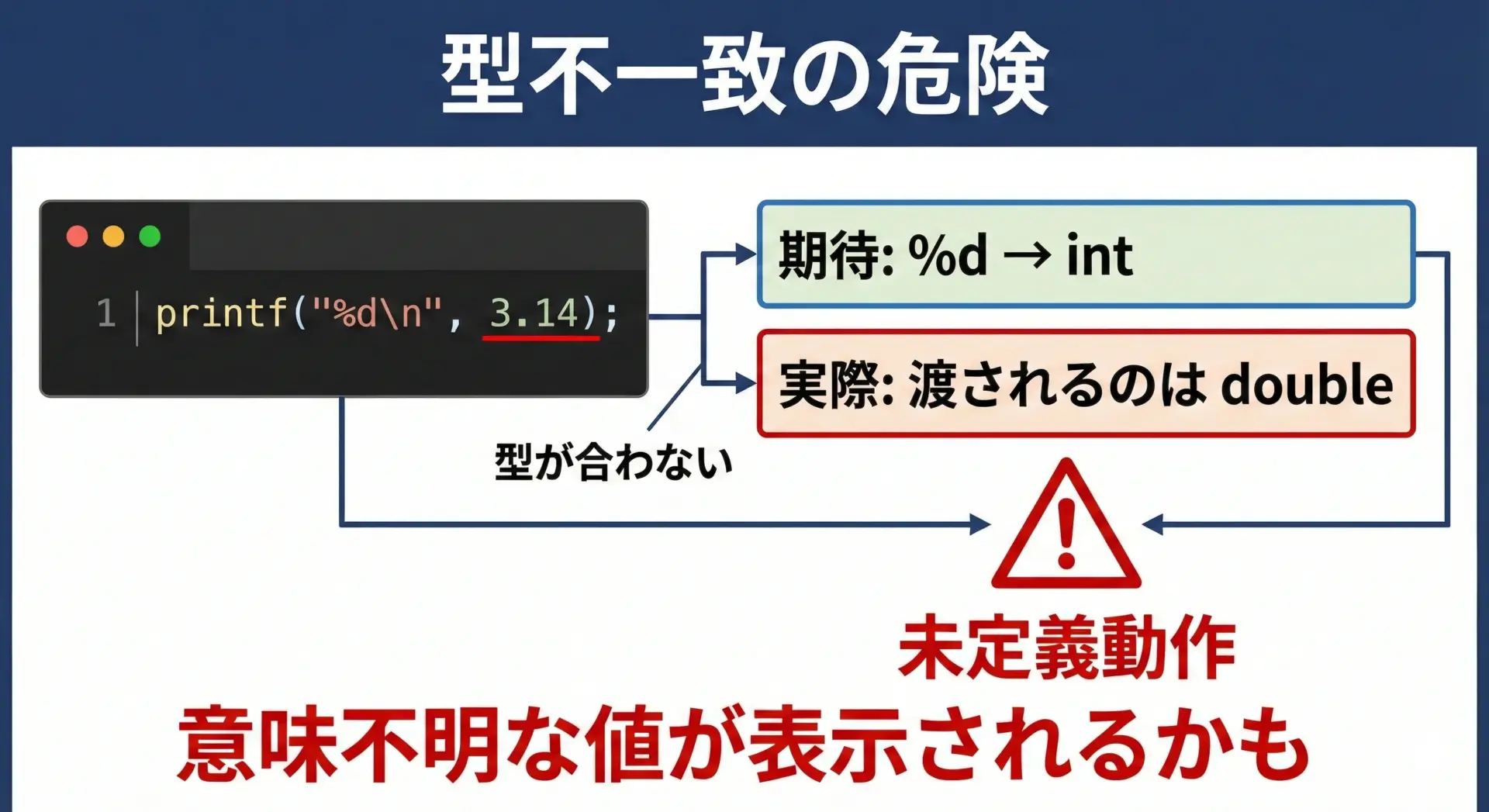

書式指定子と引数の型不一致に注意

printfで最も頻繁に起きるミスが、書式指定子と引数の型が一致していないケースです。

例えば、次のようなコードは誤りです。

#include <stdio.h>

int main(void) {

double x = 3.14;

// 誤り: %d は int 用なのに、double 型を渡している

printf("x = %d\n", x);

return 0;

}このような場合、コンパイルできてしまう場合もありますが、動作は未定義であり、意味不明な値が表示されたり、クラッシュする可能性もあります。

正しくは、%fなど、浮動小数点用の書式指定子を使用する必要があります。

#include <stdio.h>

int main(void) {

double x = 3.14;

// 正しい例: double 型には %f を使う

printf("x = %f\n", x);

return 0;

}x = 3.140000近年のコンパイラでは、警告を高めに設定することでこの種のミスを検出してくれます。

GCCであれば、-Wall -Wextra -Wformatなどのオプションを付けてコンパイルすることが推奨されます。

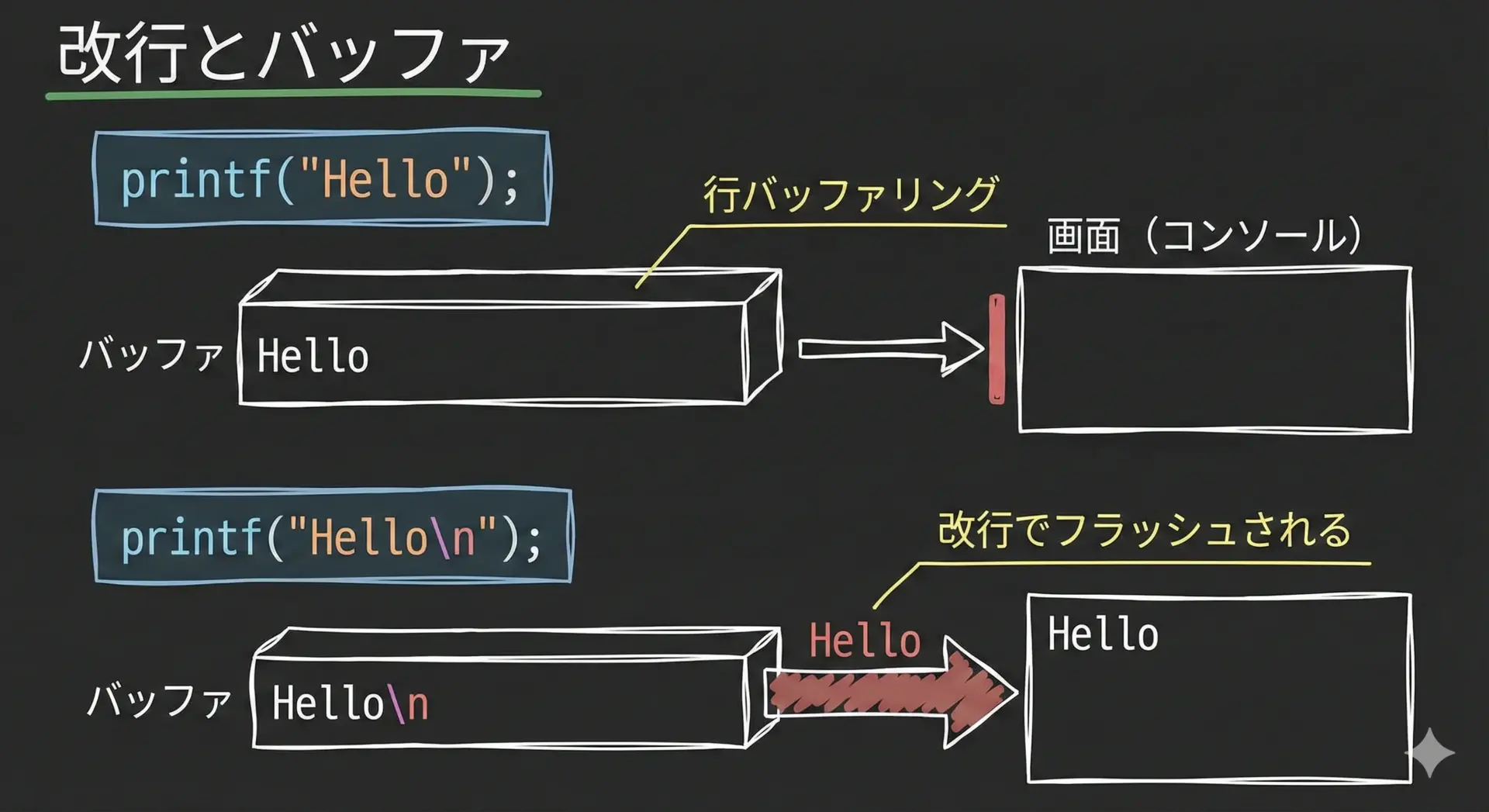

改行忘れによる出力の見づらさ・バッファ問題

printfは、内部的にバッファリングと呼ばれる仕組みを使って出力しています。

そのため、改行\nを入れないと、すぐに画面に表示されない場合があります。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("Hello"); // 改行なし

// ここでプログラムが長時間止まるなどすると、

// 出力が画面に現れない状態が続くことがある

return 0;

}多くの環境では、標準出力は行バッファリングされており、改行文字が出力されたタイミングでまとめて画面へ流れる動作をします。

そのため、printfで表示したいメッセージの最後には、基本的に\nを付けておくことが望ましいです。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("Hello\n"); // 改行を付けることで、すぐに表示されやすくなる

return 0;

}Helloデバッグ時にも「改行を忘れて出力がくっついてしまう」「メッセージがいつまでたっても見えない」といったトラブルが起きやすいので、意識的に改行を入れる習慣をつけると良いです。

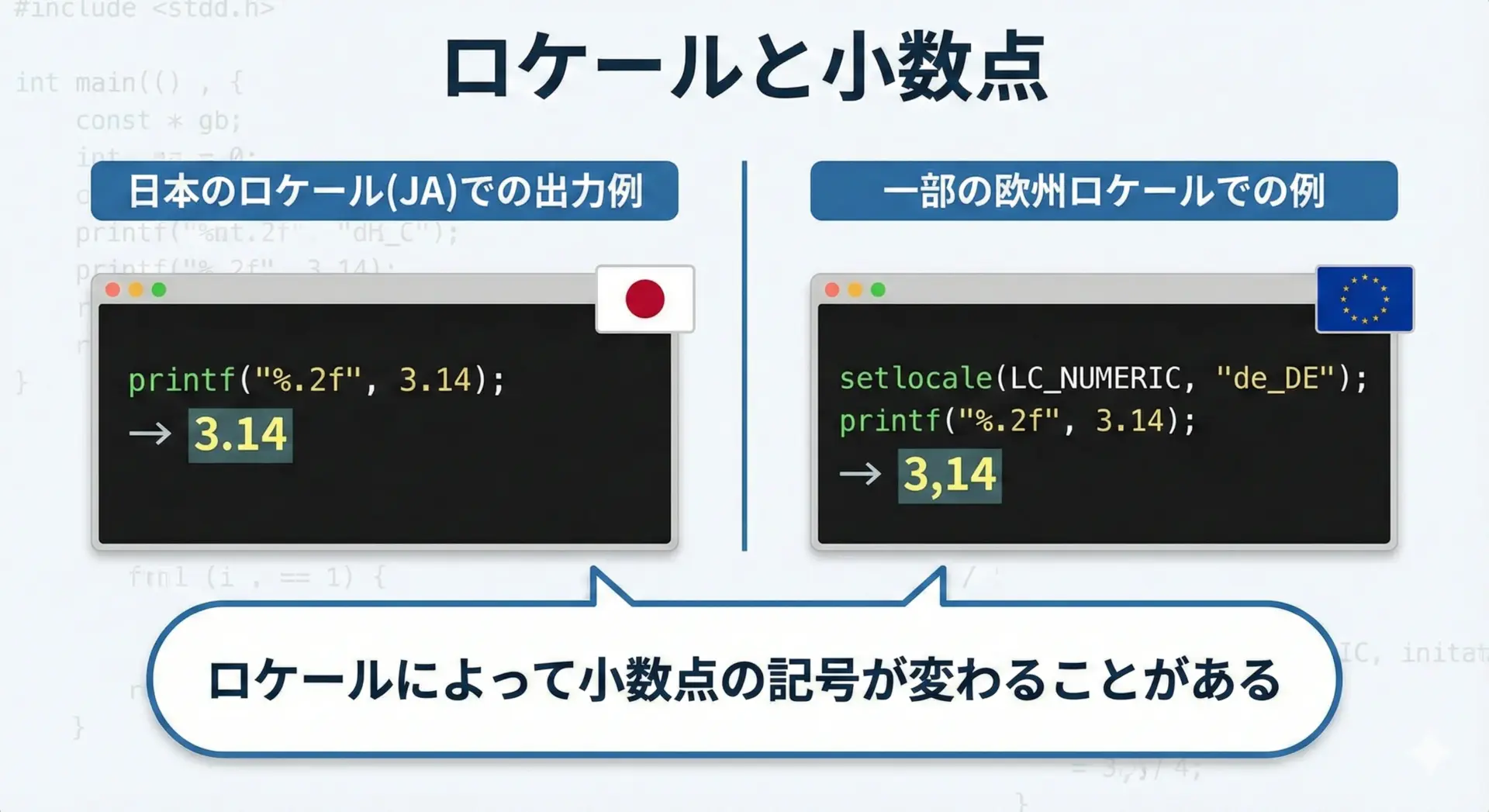

ロケールや小数点の表示形式に関する注意

環境によっては、ロケール設定により小数点の表示形式などが変化する場合があります。

通常、日本語環境や多くの標準的な設定では、小数点は.で表示されますが、一部の欧州圏のロケールでは,が小数点として表示されることがあります。

#include <stdio.h>

#include <locale.h>

int main(void) {

double x = 3.14;

// デフォルトロケール

printf("Default locale: %f\n", x);

// 例としてドイツ語ロケールを設定(環境によっては設定できない場合あり)

setlocale(LC_NUMERIC, "de_DE.UTF-8");

printf("German locale: %f\n", x);

return 0;

}Default locale: 3.140000

German locale: 3,140000実務で数値をファイルに書き出して他のツールで読み込む場合には、このロケール依存性が問題となることがあります。

そのような場合には、ロケールを固定する、またはパース側をロケール非依存で実装するなどの対策が必要です。

デバッグ用途でのprintfの使い方と注意点

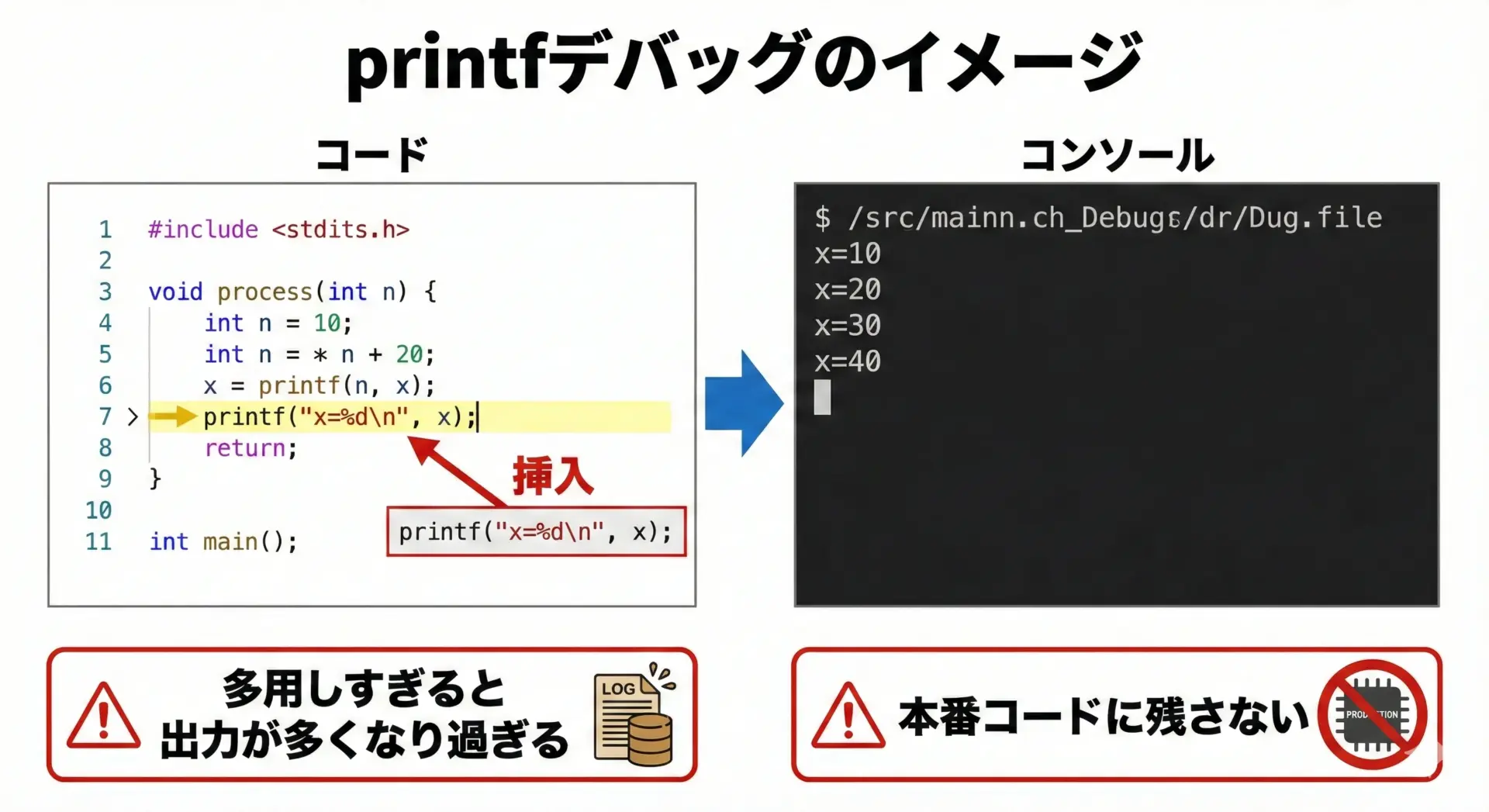

printfはデバッグ用の簡易的な手段としても非常によく使われます。

変数の値や処理の流れを追いたいときに、次のようなprintfを挿入するのが典型的な方法です。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int sum = 0;

for (int i = 1; i <= 5; i++) {

sum += i;

// デバッグ用の出力: ループごとの i と sum を表示

printf("[DEBUG] i = %d, sum = %d\n", i, sum);

}

printf("Final sum = %d\n", sum);

return 0;

}[DEBUG] i = 1, sum = 1

[DEBUG] i = 2, sum = 3

[DEBUG] i = 3, sum = 6

[DEBUG] i = 4, sum = 10

[DEBUG] i = 5, sum = 15

Final sum = 15デバッグ目的でprintfを使う際の注意点としては、次のようなものがあります。

- 出力が多すぎると、逆に状況を追いづらくなるため、要所に絞って挿入する

- 本番用のコードからは不要なデバッグprintfを削除する、または

#ifdef DEBUGなどで切り替えられるようにする - マルチスレッド環境では、複数スレッドから同時にprintfすると出力が混ざることがある

より高度なデバッグには専用のデバッガ(gdb など)を使うことも重要ですが、printfは「すぐに試せる・環境を選ばない」強力な道具ですので、適切な使い方を身につけておくと良いです。

まとめ

printfは、C言語における最重要の標準出力関数であり、文字列・整数・浮動小数点数・1文字などを柔軟な形式で表示できます。

フォーマット文字列・書式指定子・エスケープシーケンスの基本を理解し、書式指定子と引数の型を必ず一致させることが、安全で分かりやすいコードにつながります。

また、改行やロケール、デバッグ用途での使い方にも注意を払うことで、トラブルを避けながらprintfを最大限に活用できます。

まずは紹介したサンプルを手元で動かし、自分なりに書式を変えながら挙動を確かめてみてください。