C言語を学び始めると、必ず出てくるのが「変数スコープ」と「変数の寿命(ライフタイム)」という考え方です。

これらを正しく理解していないと、意図しない値の書き換えや、原因不明のバグに悩まされることになります。

本記事では、C言語における変数のスコープと寿命を、ゼロから段階的に丁寧に解説し、実践的な使い分けまで解説します。

C言語の変数スコープとは

変数スコープの基本

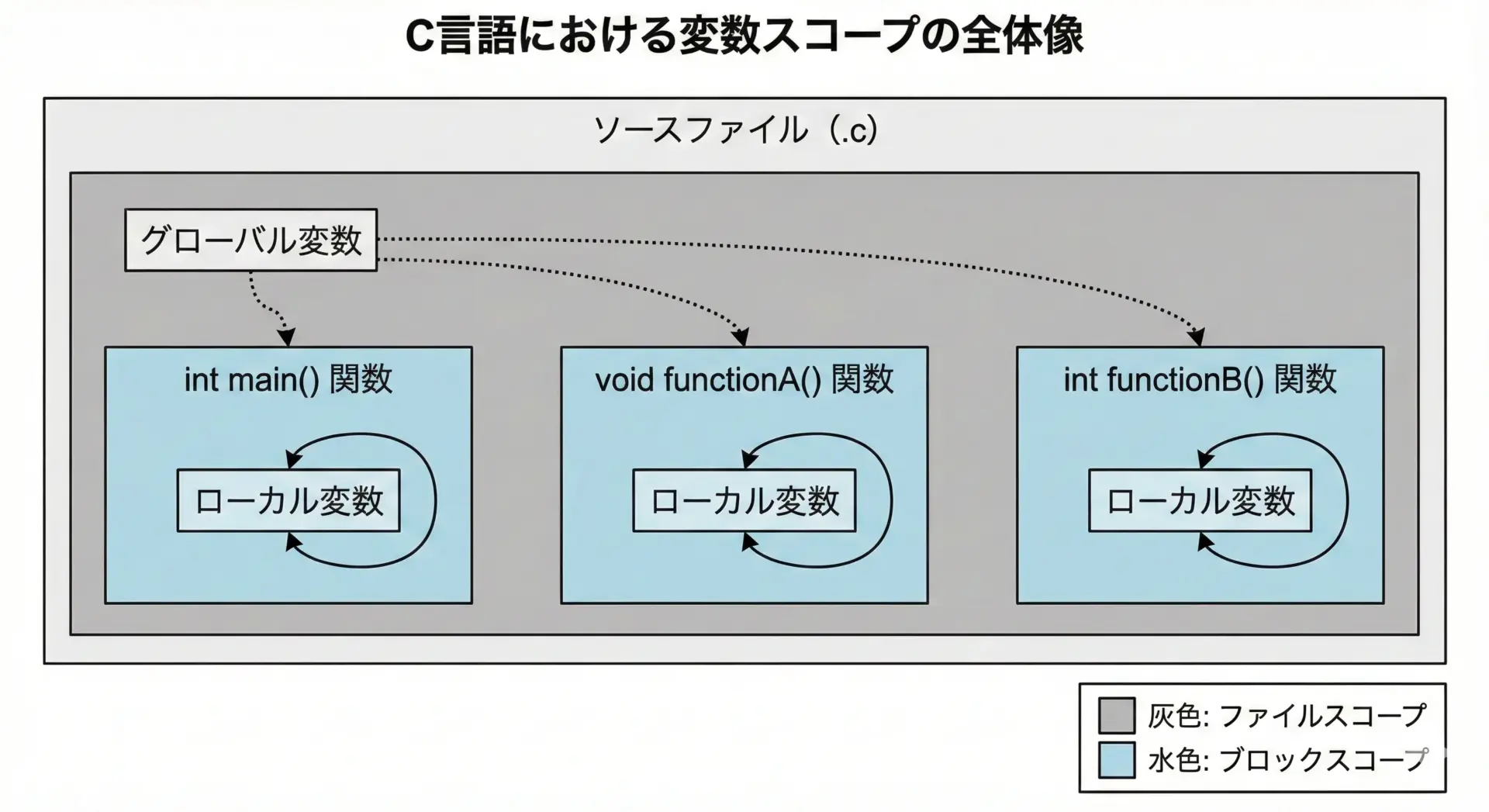

スコープ(scope)とは「その変数がどこから見えるか(参照できるか)という範囲」のことです。

C言語では、変数は定義した場所によって、アクセスできる範囲が厳密に決まっています。

[cst-strongで強調された用語] スコープは、「見える範囲」や「有効範囲」と言い換えるとイメージしやすくなります。

ここではまず、プログラム全体を「どこからどこまで見えるか」という視点でイメージしてみましょう。

上のように、C言語では主に次の3つのスコープが登場します。

- ファイルスコープ

- ブロックスコープ

- (関数名などに対しての)関数スコープやタグスコープもありますが、ここでは変数に焦点を当てます。

変数スコープが重要な理由

変数スコープを理解することは、次のような理由から非常に重要です。

1つ目に、意図せず同じ名前の変数を別の箇所で定義してしまう「名前の衝突」を避けられることです。

プログラムが大きくなると、変数名が重複することはよくありますが、スコープを意識していれば、どの変数がどこから見えるのかを整理できます。

2つ目に、不要な場所から変数にアクセスされないようにすることで、バグや不正な変更を防げることです。

特に、グローバル変数を安易に使った場合に、予期しない変更の原因となることがあります。

3つ目に、メモリの使い方や最適化にも関係するため、効率的なプログラム設計にも直結します。

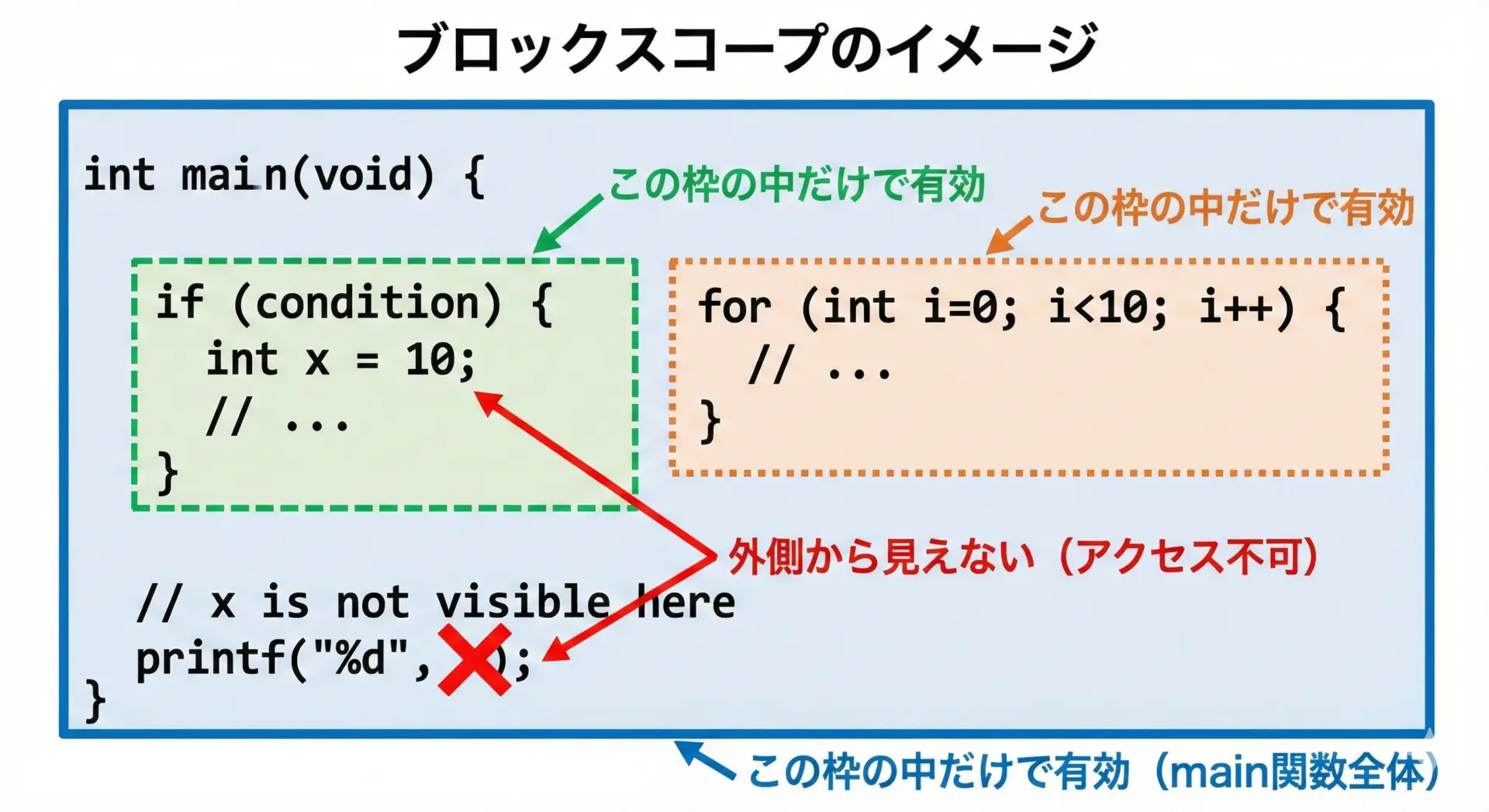

ブロックスコープとは

ブロックスコープ(block scope)とは、波括弧{ }で囲まれた範囲内だけで有効なスコープです。

典型的には、関数の内部や、if文、for文などの中で使われます。

ブロックスコープの具体例

次の例で、ブロックスコープの働きを見てみます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int x = 10; // main関数のブロック内で有効な変数x

if (x > 5) {

int y = 20; // if文ブロック内だけで有効な変数y

printf("x = %d, y = %d\n", x, y);

}

// ここではyは使えない (スコープ外)

// printf("%d\n", y); // コンパイルエラーになる

return 0;

}この例では、xはmain関数内であればどこからでも参照できますが、yはif文の{ }の中だけで有効です。

if文の外でyを使おうとすると、コンパイルエラーになります。

ブロックスコープを意識して変数を定義することで、変数の「見える範囲」を最小限に抑え、他の部分との干渉を防げます。

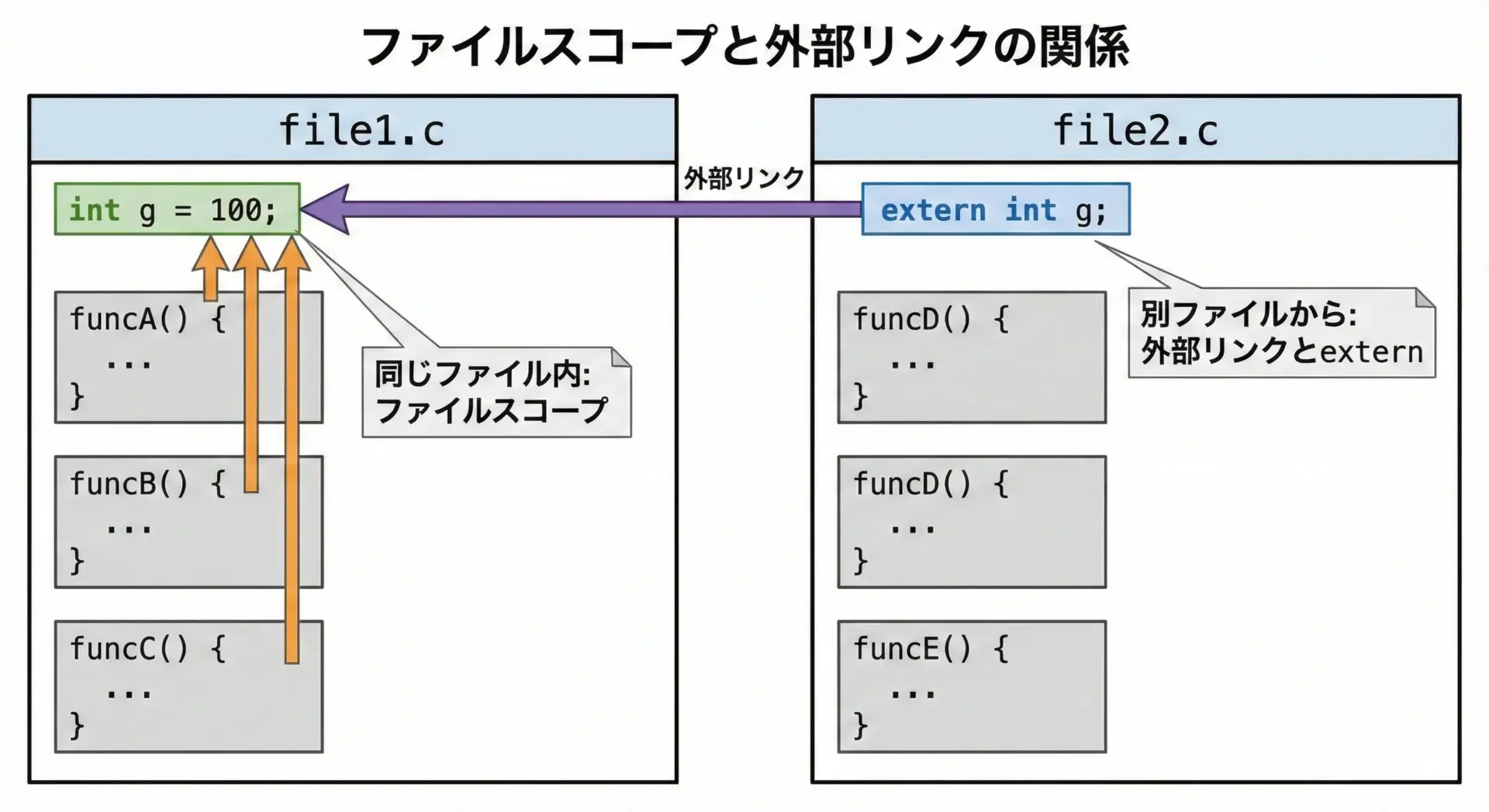

ファイルスコープと外部リンク(外部変数)の概要

ファイルスコープ(file scope)とは、ソースファイル全体(同じ翻訳単位)から参照できるスコープです。

関数の外側、グローバルな位置で定義された変数がこれに該当します。

ファイルスコープの基本

グローバル変数として定義される変数は、通常はファイルスコープを持ちます。

#include <stdio.h>

int g = 100; // ファイルスコープを持つグローバル変数

void func(void) {

printf("g in func = %d\n", g);

}

int main(void) {

printf("g in main = %d\n", g);

func();

return 0;

}上記のgは、このソースファイル内に書かれた全ての関数から参照可能です。

これがファイルスコープです。

外部リンク(外部変数)の概要

複数のソースファイルにまたがって、同じグローバル変数を共有したい場合、外部リンク(external linkage)を持つ変数を使用します。

その際に使うのがextern指定子です。

外部リンクの概要は次のようになります。

- あるファイルで、変数を定義する

- 別のファイルでは、その変数を

externで「宣言」して参照する

この詳細は、後の「extern指定子で外部変数を参照する方法」で具体例を示します。

C言語の変数の寿命(ライフタイム)を理解する

変数の寿命とは何か

変数の寿命(ライフタイム)とは、その変数がメモリ上に存在し続ける期間のことです。

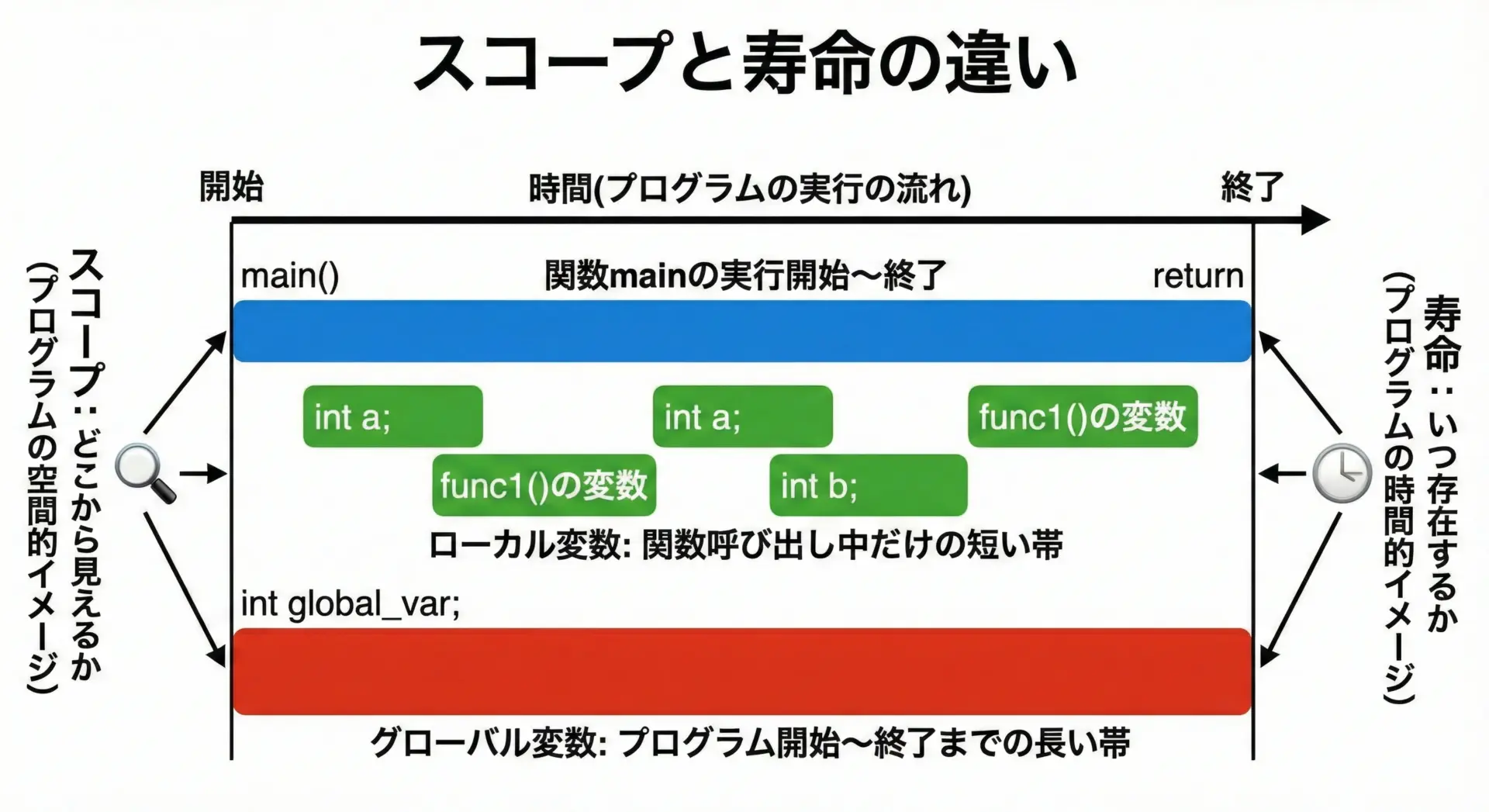

スコープが「どこから見えるか」だとすれば、寿命は「いつからいつまで存在するか」と言えます。

ここで重要なのは、スコープと寿命は似ているようで別物という点です。

- スコープ: その変数を参照できる「範囲」(空間的な概念)

- 寿命: 変数がメモリ上に確保されている「期間」(時間的な概念)

例えば、グローバル変数はプログラムの全期間にわたって寿命がありますが、スコープはファイルやリンクの指定によって変化します。

自動変数(auto)の寿命とスタック領域

C言語で関数の内部に定義する通常の変数は、自動変数(automatic variable)と呼ばれます。

明示的にautoと書かなくても、ローカル変数はデフォルトで自動記憶期間(自動変数)を持ちます。

自動変数の寿命

自動変数の寿命は、次のように定義できます。

関数が呼び出されてから、その関数が終了するまで

具体的には、関数が呼び出されるときにスタック領域にメモリが割り当てられ、関数が戻るときに自動的に破棄されます。

#include <stdio.h>

void func(void) {

int a = 10; // 自動変数: funcが呼び出されている間だけ存在

printf("a in func = %d\n", a);

} // ここでaは寿命が尽き、メモリ上から消える

int main(void) {

func(); // ここでaが作られ、func終了とともに消える

// ここではaは存在しない

return 0;

}スタック領域との関係

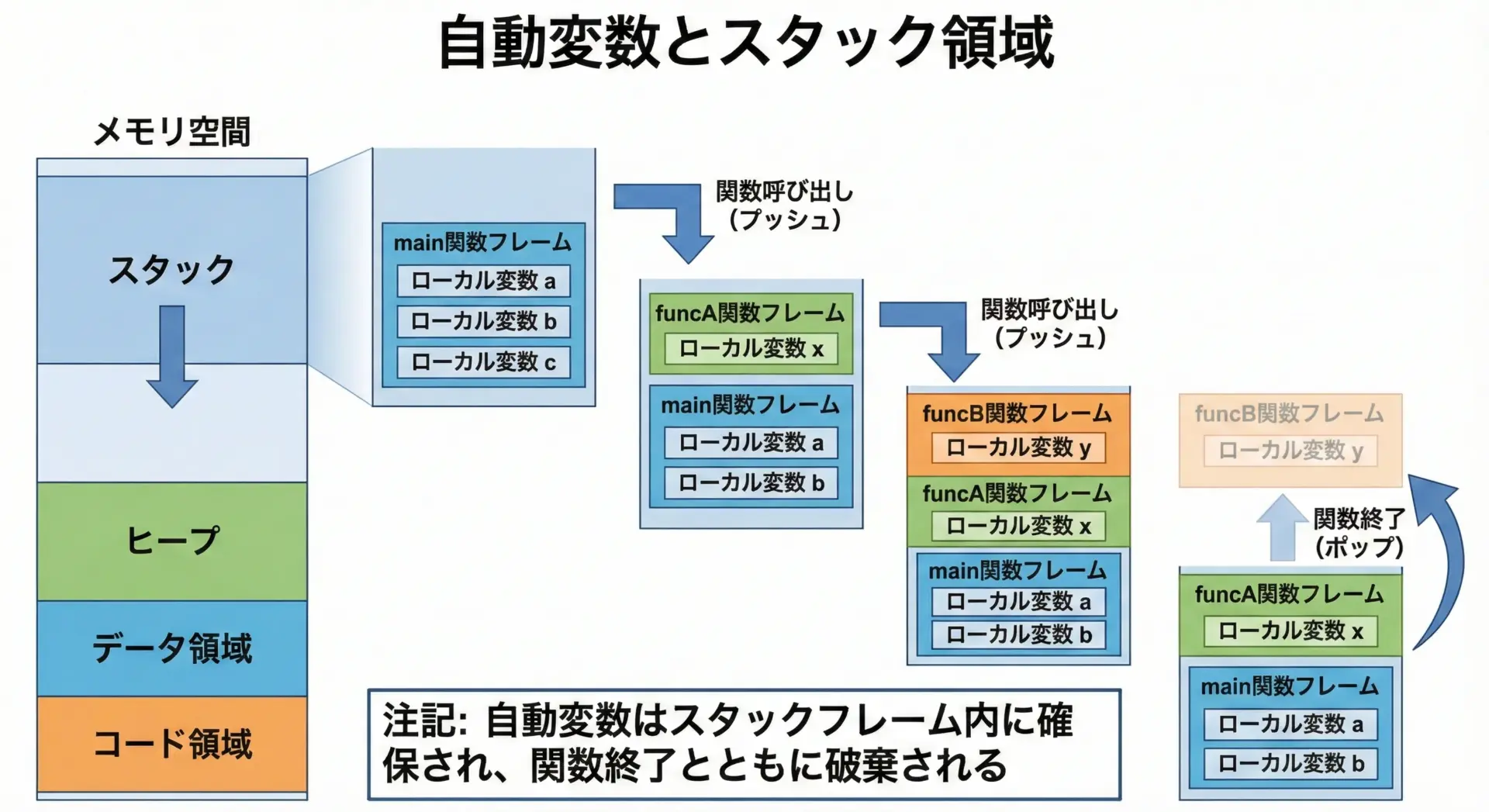

自動変数は、一般的にはスタック領域と呼ばれるメモリ領域に割り当てられます。

スタックは、関数の呼び出しごとにフレームを積み重ねる構造であり、関数終了時にまとめて破棄できるので効率的です。

ただし、自動変数のアドレスを関数の外に持ち出して使おうとすると、寿命が尽きた変数を参照してしまう危険があります。

#include <stdio.h>

int *danger(void) {

int x = 123; // 自動変数

return &x; // 危険: xのアドレスを返してしまう

}

int main(void) {

int *p = danger(); // pは既に寿命が尽きたxのアドレスを持つ

printf("%d\n", *p); // 未定義動作: 何が表示されるかわからない

return 0;

}このようなコードは典型的なバグの原因となるため、決して書いてはいけません。

静的変数(static)の寿命とデータ領域

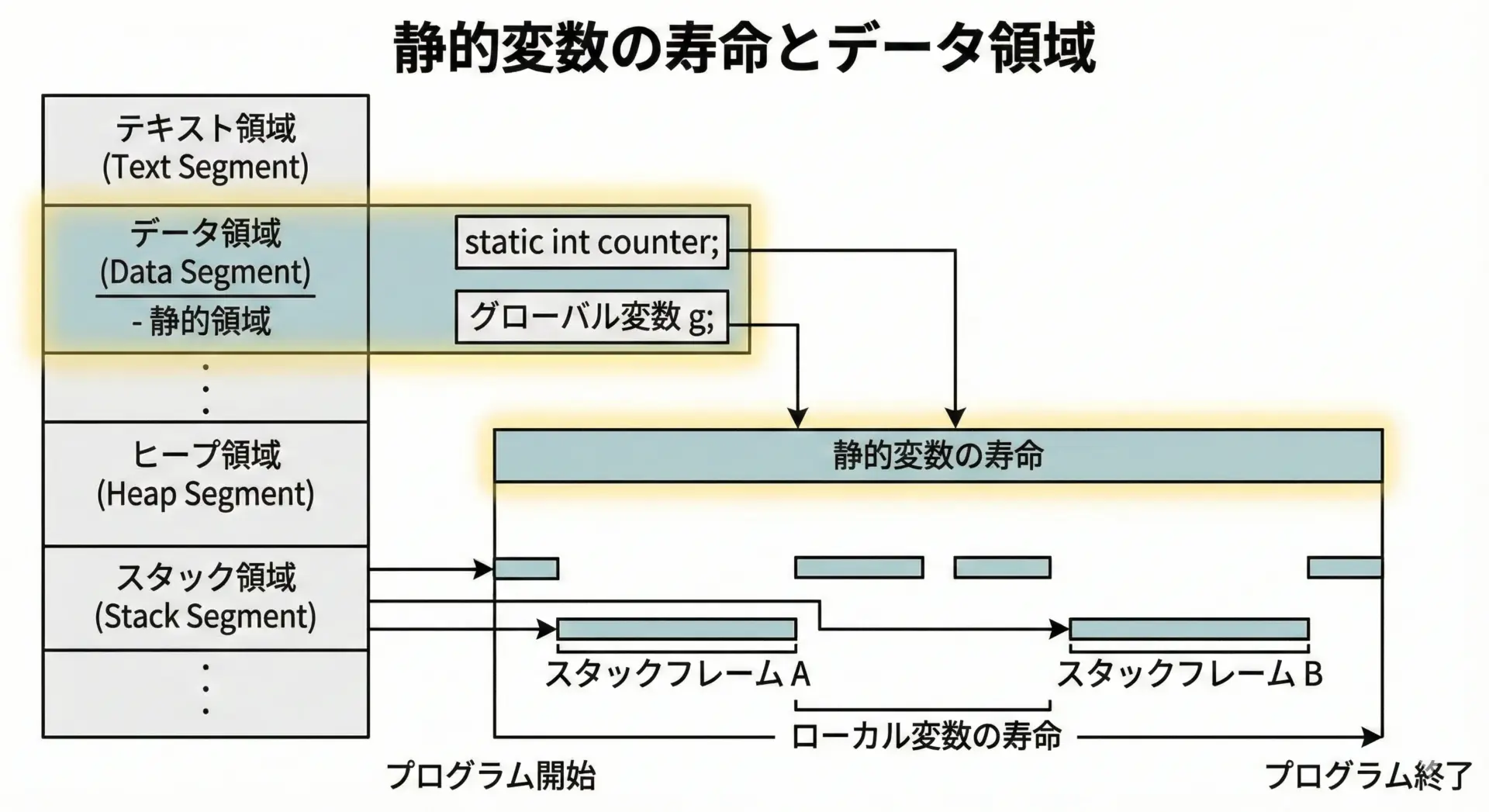

静的変数(static variable)は、プログラムの開始から終了まで存続する寿命を持つ変数です。

静的変数はstatic指定子を用いて定義します。

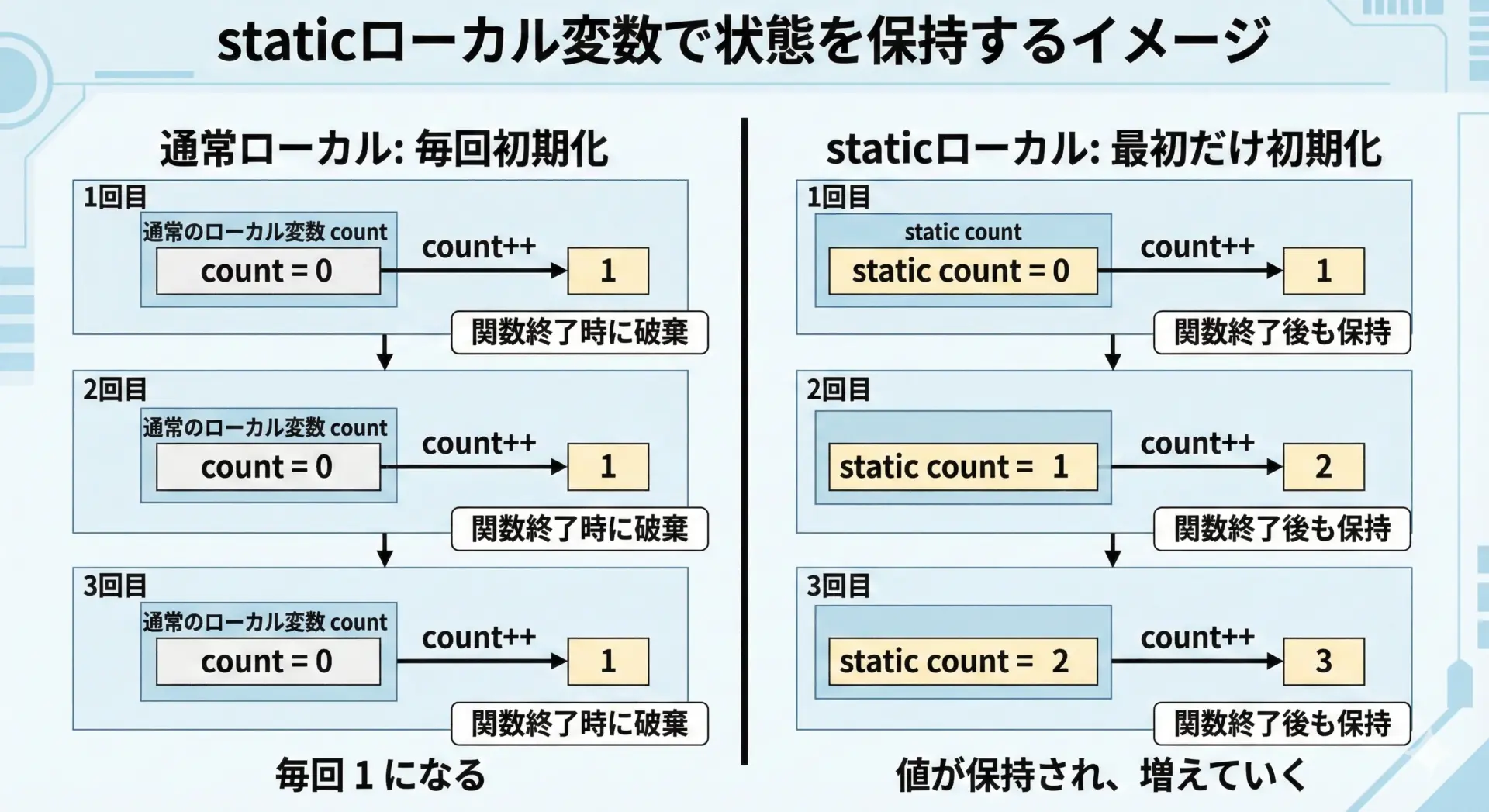

静的ローカル変数の寿命

関数内でstaticを付けて定義した変数は、スコープはその関数内に限定されますが、寿命はプログラム全体にわたるという特徴を持ちます。

#include <stdio.h>

void counter_func(void) {

static int count = 0; // 静的ローカル変数(初回呼び出し時に1度だけ初期化)

count++; // 呼び出されるたびに値が増える

printf("count = %d\n", count);

}

int main(void) {

counter_func(); // count = 1

counter_func(); // count = 2

counter_func(); // count = 3

return 0;

}count = 1

count = 2

count = 3このように、静的ローカル変数は、関数が終了しても値を保持し続けます。

これは、関数の状態を内部で記憶したい場合に非常に有用です。

データ領域との関係

静的変数は、通常データ領域(静的領域)に配置されます。

この領域は、プログラムの開始とともに確保され、終了まで解放されません。

- 初期値付き静的変数は「初期化済みデータ領域」

- 初期値なし静的変数は「BSS領域」

といったように、さらに細かく分かれますが、入門段階では「プログラム中ずっと存在するメモリ領域」と理解すれば十分です。

グローバル変数の寿命とプログラム全体での共有

グローバル変数(global variable)は、関数の外側で定義される変数であり、通常は静的記憶期間(プログラム全体の寿命)を持ちます。

グローバル変数は、ファイルスコープを持ち、かつ寿命はプログラム開始から終了までです。

#include <stdio.h>

int g_value = 0; // グローバル変数

void inc(void) {

g_value++; // どの関数からも同じg_valueを操作

}

int main(void) {

printf("g_value = %d\n", g_value); // 0

inc();

printf("g_value = %d\n", g_value); // 1

inc();

printf("g_value = %d\n", g_value); // 2

return 0;

}g_value = 0

g_value = 1

g_value = 2このように、グローバル変数はプログラム全体から共有される状態になりますが、そのぶん意図しない場所から値を変更されてしまう危険性もあります。

そのため、使い方には注意が必要です。

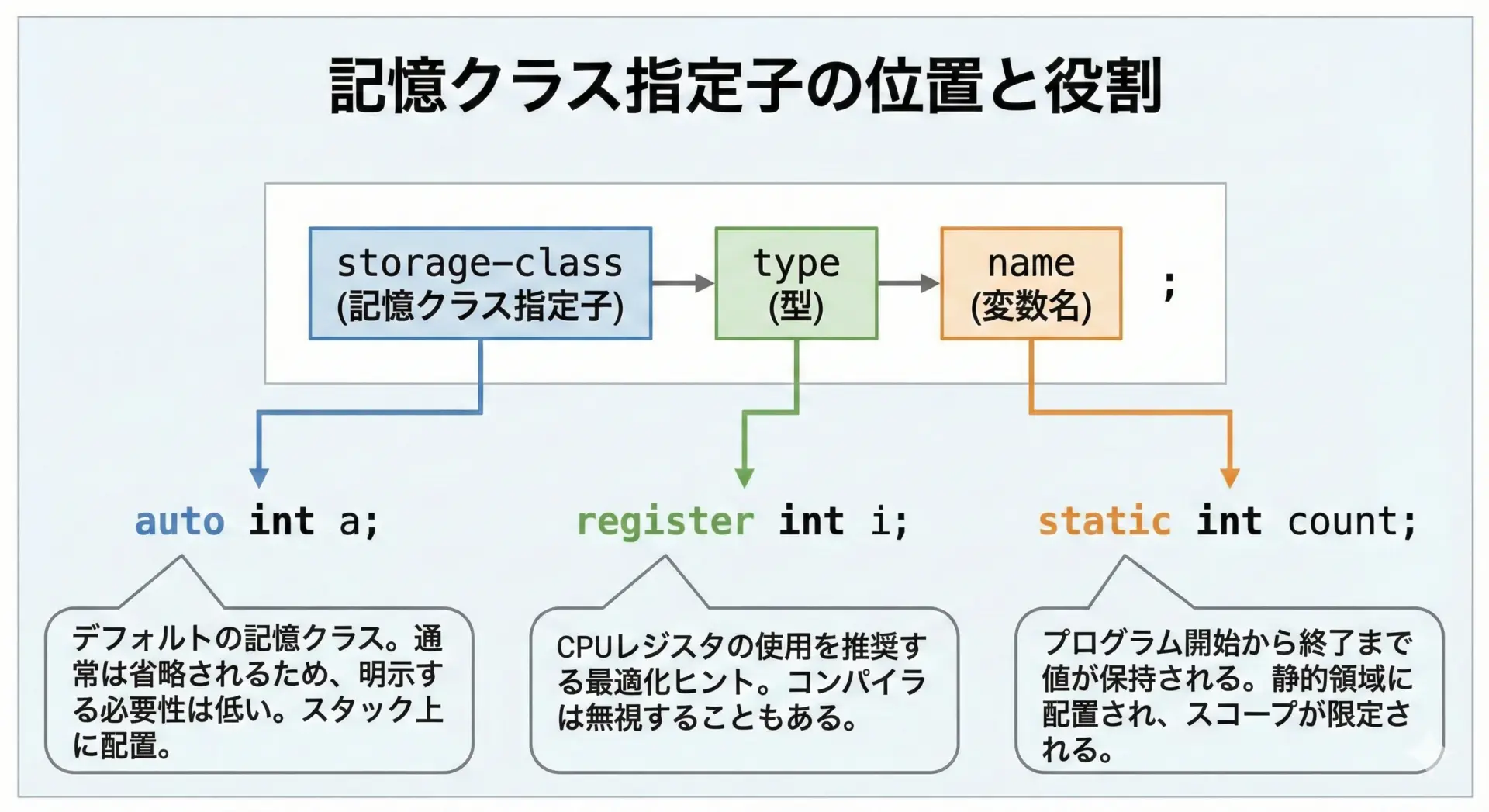

スコープと寿命を制御するC言語の記憶クラス指定子

autoとregisterの基本

C言語には、変数の記憶クラス(ストレージクラス)を指定するためのキーワードがいくつかあります。

その中でも、ここではautoとregisterを確認します。

auto指定子

auto指定子は「自動記憶期間(ローカル変数)」を意味します。

ただし、関数内で宣言される変数はデフォルトで自動変数になるため、通常はわざわざautoと書く必要はありません。

void func(void) {

auto int x = 10; // 通常の int x = 10; と同じ意味

int y = 20; // これも自動変数

}この例では、auto int x;とint y;は全く同じ意味です。

register指定子

register指定子は「可能であればCPUレジスタに割り当ててほしい」という最適化のヒントです。

例えば、ループカウンタなど頻繁にアクセスする変数に使われることがあります。

#include <stdio.h>

int main(void) {

register int i; // レジスタに置きたい変数(コンパイラへのヒント)

for (i = 0; i < 5; i++) {

printf("%d\n", i);

}

return 0;

}ただし、現代のコンパイラは非常に賢く、registerを指定しなくても自動的に最適なレジスタ割り当てを行います。

そのため、実務においてregisterを明示的に使うことはほとんどありません。

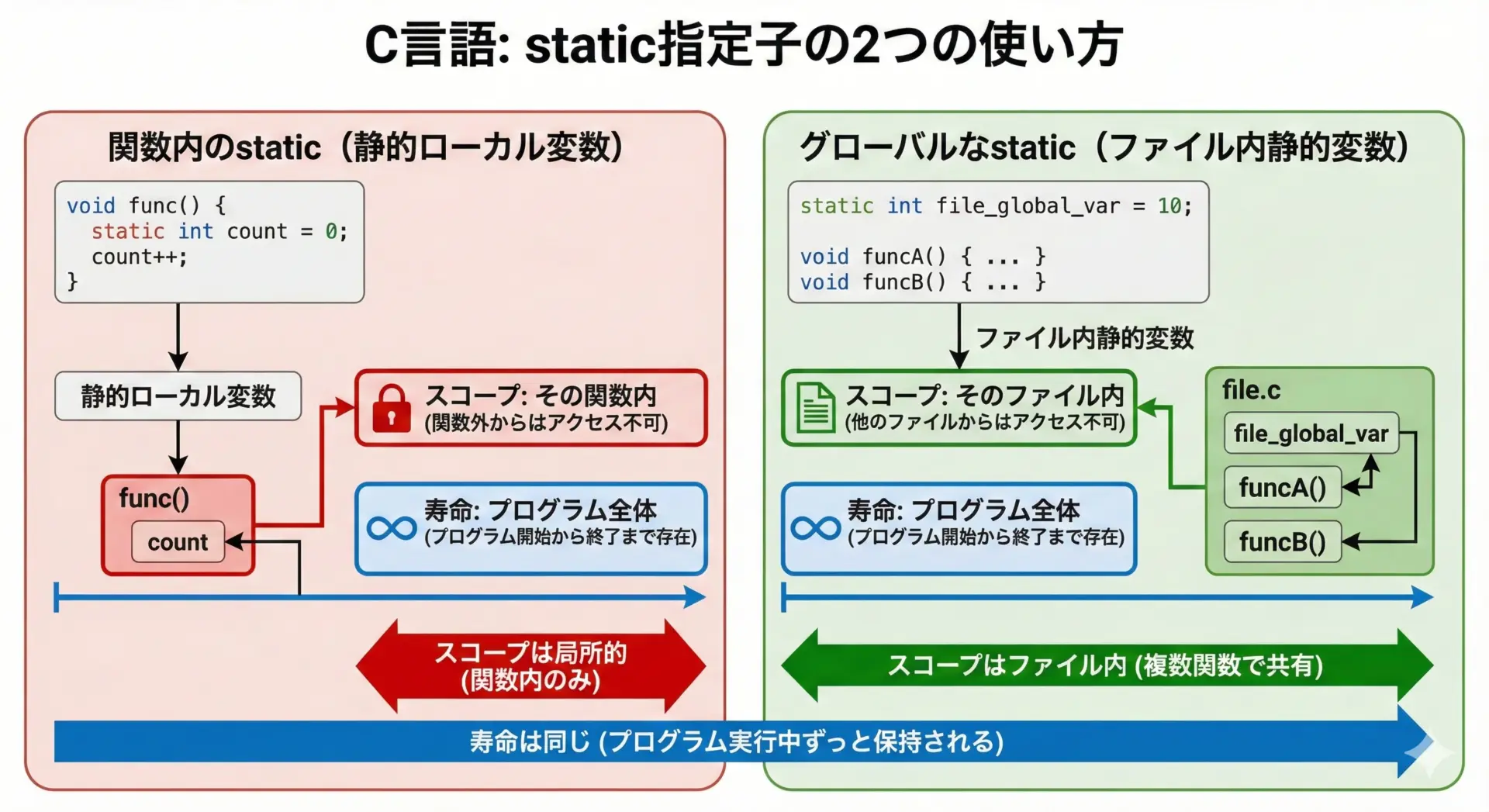

static指定子でスコープと寿命を変える方法

static指定子は、変数の「寿命」や「スコープ」を調整するために非常に重要なキーワードです。

使い方によって意味が変わるため、丁寧に確認していきます。

関数内でstaticを付ける場合(静的ローカル変数)

先ほどの例でも紹介した通り、関数内でstaticを付けた変数は、寿命がプログラム全体に延びる一方で、スコープはあくまでその関数内です。

#include <stdio.h>

void counter(void) {

static int count = 0; // 初回のみ初期化

count++;

printf("count = %d\n", count);

}

int main(void) {

counter(); // 1

counter(); // 2

counter(); // 3

return 0;

}このパターンは、関数内に状態を持たせたいときの典型的なテクニックです。

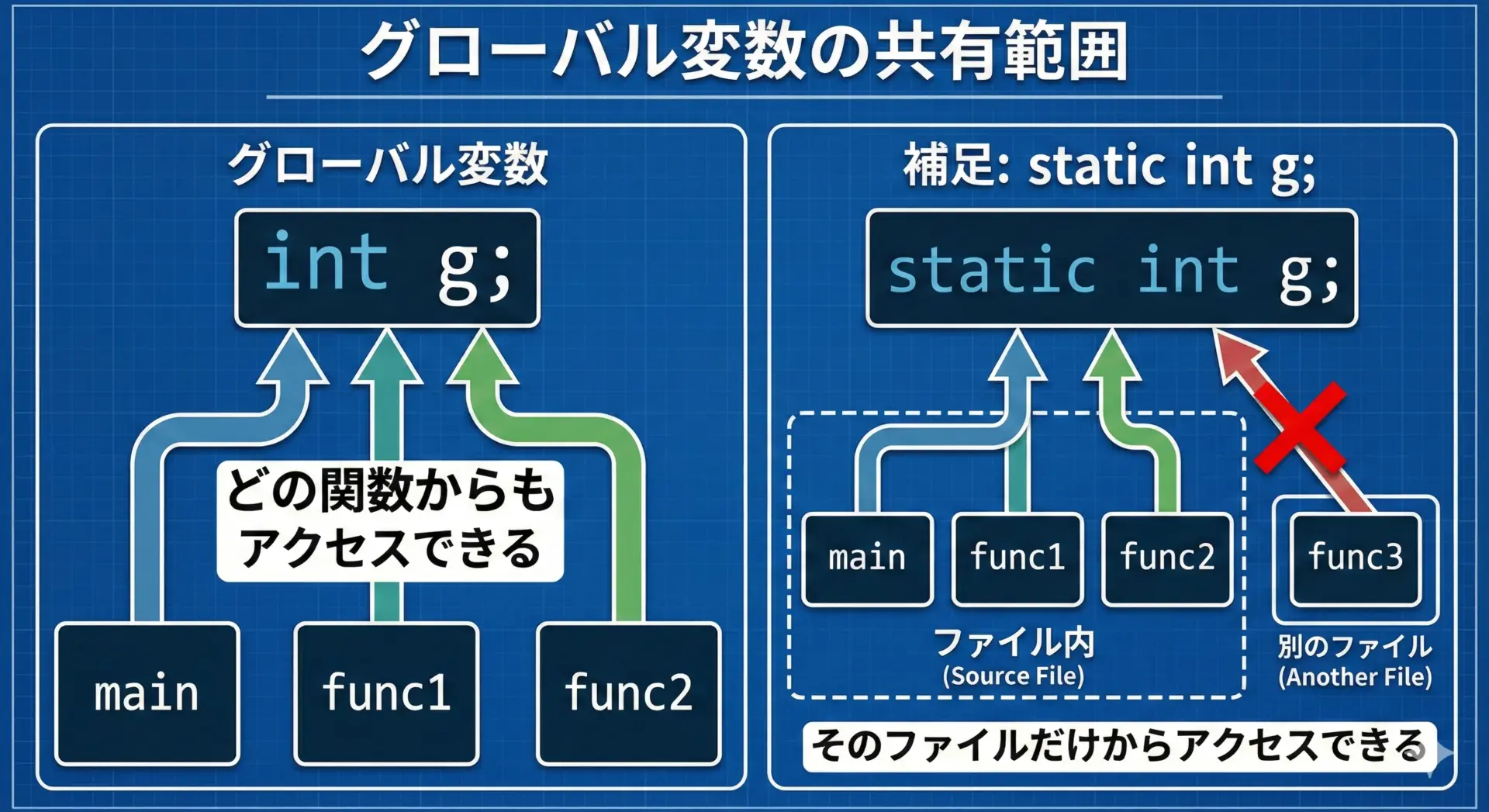

ファイルスコープでstaticを付ける場合(内部リンク)

関数の外側でstaticを付けて変数や関数を定義すると、そのファイル内でのみ参照可能(内部リンク)になります。

// file1.c

#include <stdio.h>

static int inner_value = 10; // このファイル内だけから参照可能

void show(void) {

printf("inner_value = %d\n", inner_value);

}// file2.c

#include <stdio.h>

extern void show(void);

// extern int inner_value; // これはエラー: inner_valueはfile1.c内限定

int main(void) {

show(); // OK: 関数showはexternで宣言されていれば呼び出せる

// inner_value に直接アクセスすることはできない

return 0;

}このように、staticを使うことで「このファイルの中だけで使う変数」に限定することができ、外部からの不意のアクセスを防げます。

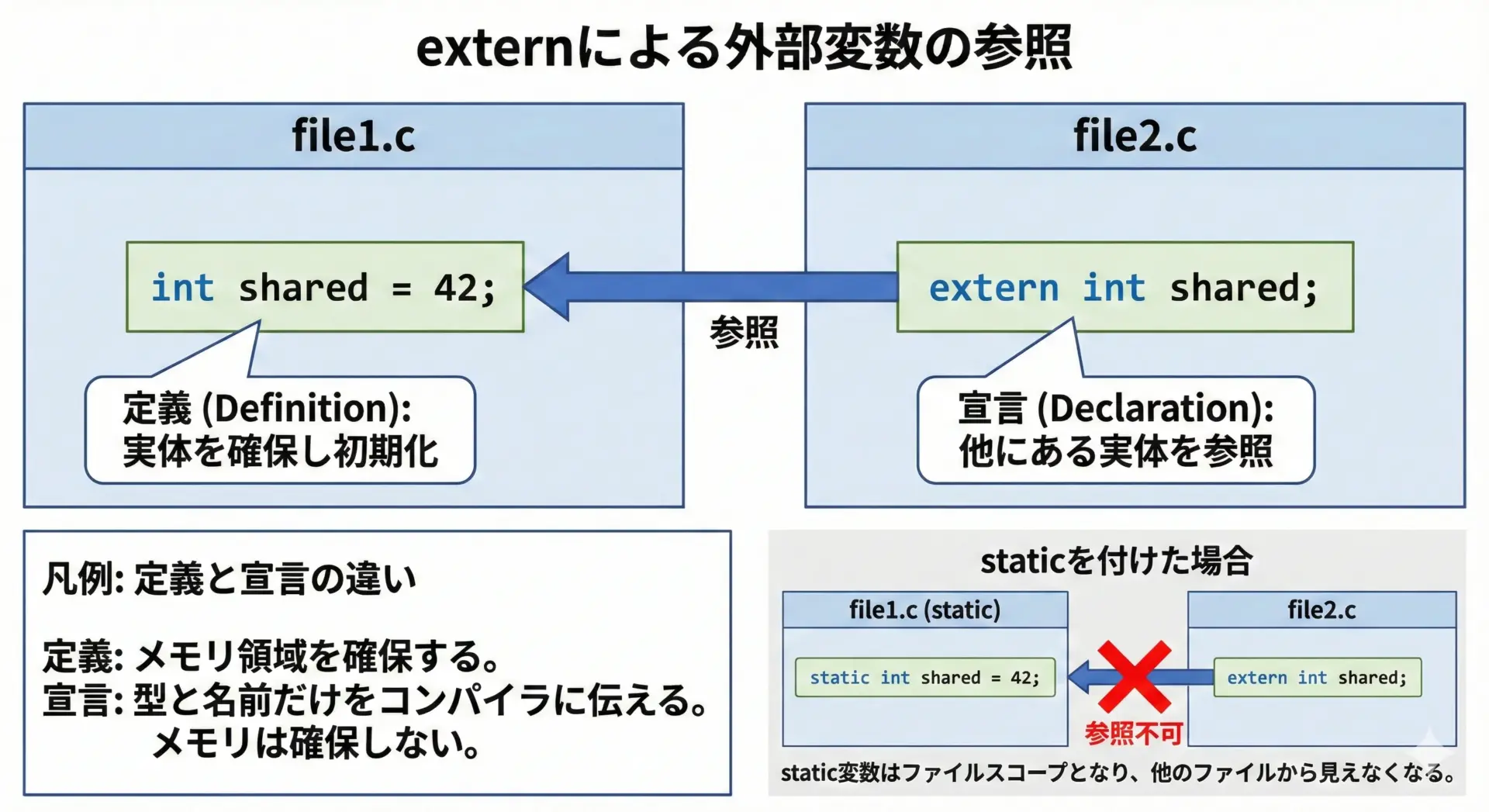

extern指定子で外部変数を参照する方法

extern指定子は、別のファイルで定義された変数(外部変数)や関数を「ここで使います」と宣言するためのキーワードです。

externによる外部変数の宣言

複数のソースファイルにまたがって共有したい変数は、どこか1つのファイルで「定義」し、それ以外のファイルではexternを使って「宣言」します。

// globals.c

int shared_value = 100; // 定義(Definition): メモリを確保する// main.c

#include <stdio.h>

extern int shared_value; // 宣言(Declaration): どこかにあるshared_valueを使うと宣言

int main(void) {

printf("shared_value = %d\n", shared_value);

shared_value = 200;

printf("shared_value = %d\n", shared_value);

return 0;

}コンパイルとリンクの例(コンソール):

gcc main.c globals.c -o prog

./progshared_value = 100

shared_value = 200ここでのポイントは、externは「ここではメモリを確保しない。すでにどこかにあるものを使う」という宣言であることです。

externとstaticの関係

もし、globals.c側の変数定義にstaticを付けると、その変数は内部リンクとなり、main.cからexternで参照することはできなくなります。

// globals.c

static int shared_value = 100; // このファイル内からしか見えないこのように、staticはスコープ(リンク範囲)を狭め、externは既存の定義を他の翻訳単位から参照するためのキーワードだと整理できます。

C言語の変数スコープと寿命の実践的な使い分け

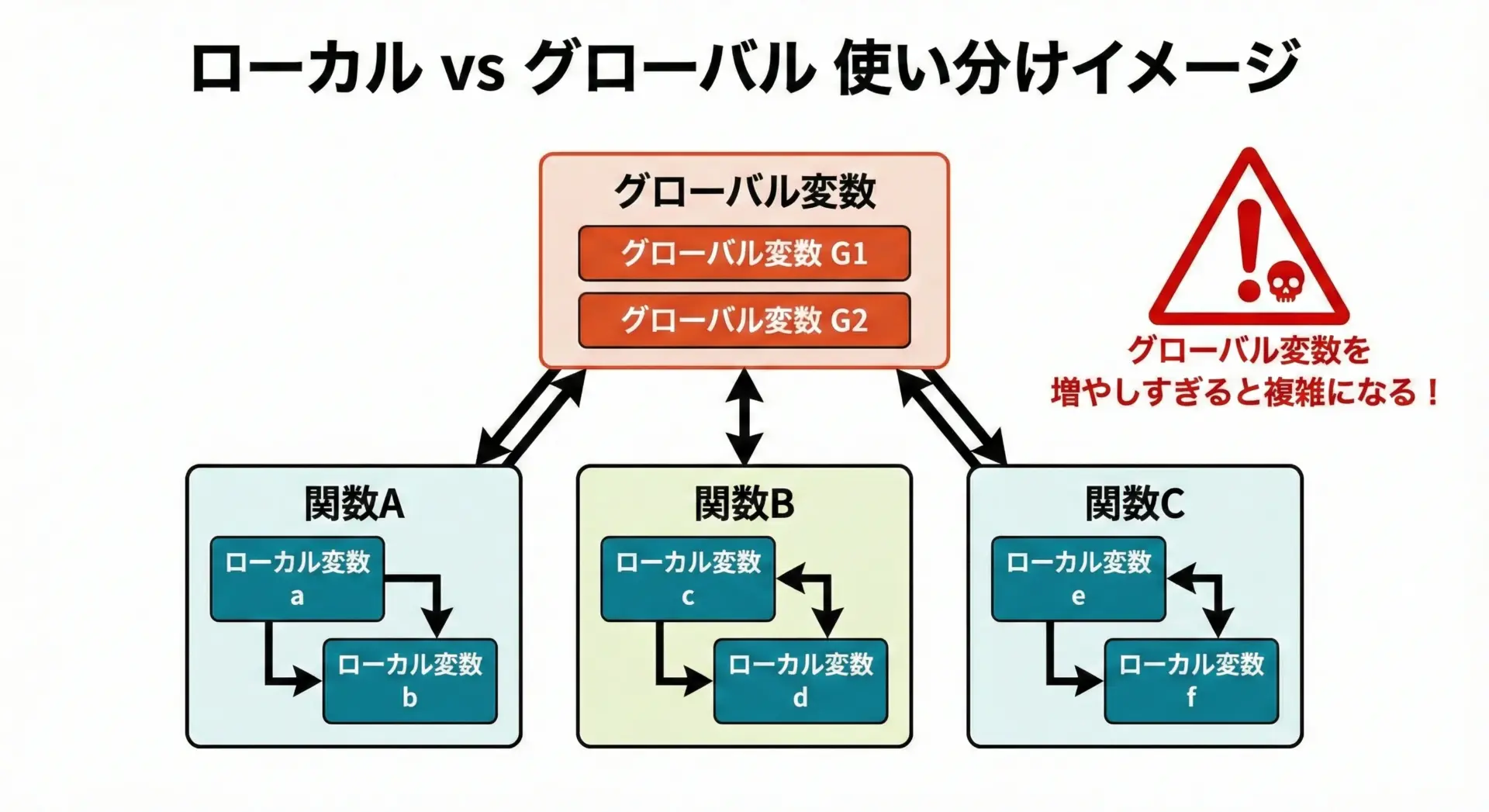

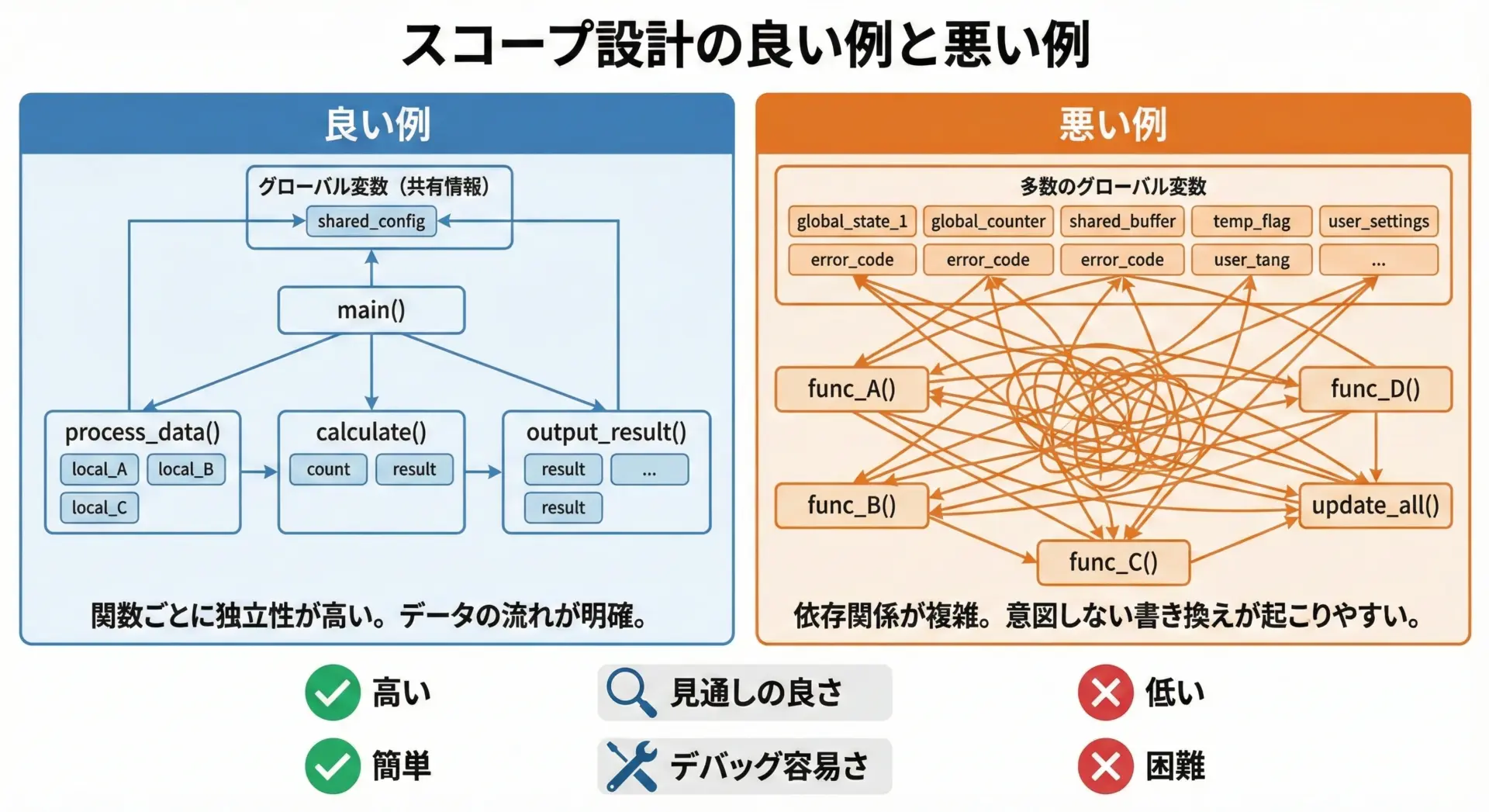

ローカル変数とグローバル変数の使い分けの指針

実際のプログラミングでは、どこまでローカル変数にし、どこからグローバル変数を使うかが設計上の重要なポイントになります。

基本的な指針

実務や堅牢なプログラム設計では、次のような方針が推奨されます。

- 可能な限りローカル変数を使い、スコープを狭く保つ

- 本当に必要な場合だけグローバル変数を使う

- グローバルにしたいが、外部には公開したくない情報は

staticでファイル内に閉じ込める

グローバル変数を多用すると、どこで値が変更されたか追いにくくなり、デバッグが困難になります。

一方で、設定値や共有カウンタなど、本質的にプログラム全体で共有すべき情報については、グローバル変数が有効な場合もあります。

staticローカル変数の典型的な使用例

staticローカル変数は、「関数の内部状態を覚えておきたい」場合に強力なテクニックです。

ここでは、いくつか代表的なパターンを紹介します。

1. 呼び出し回数を数える

#include <stdio.h>

void log_call(void) {

static int call_count = 0; // 最初の1回だけ0で初期化

call_count++;

printf("log_callは%d回呼び出されました\n", call_count);

}

int main(void) {

log_call();

log_call();

log_call();

return 0;

}log_callは1回呼び出されました

log_callは2回呼び出されました

log_callは3回呼び出されましたこのように、呼び出し回数や累積値を関数内に閉じ込められるため、外部から直接書き換えられる心配がありません。

2. 初回だけ処理を行うフラグ

#include <stdio.h>

void init_once(void) {

static int initialized = 0; // 0: 未初期化, 1: 初期化済み

if (!initialized) {

printf("初回だけ行う初期化処理を実行します\n");

// ここに初回限定の処理を書く

initialized = 1;

} else {

printf("初期化済みのため、処理をスキップします\n");

}

}

int main(void) {

init_once(); // 初回: 初期化処理が実行される

init_once(); // 2回目以降: スキップ

return 0;

}初回だけ行う初期化処理を実行します

初期化済みのため、処理をスキップしますライブラリの内部状態やリソースの初期化を1度だけ行いたい場合に非常に便利です。

変数スコープ設計でバグを防ぐベストプラクティス

変数スコープと寿命を適切に設計することは、バグを未然に防ぐ最も基本的なテクニックの1つです。

ここでは、実務でも役立つベストプラクティスを整理します。

ベストプラクティスのポイント

1つ目は、変数のスコープはできるだけ狭くすることです。

必要以上に広いスコープを持たせると、意図しない場所から値が変更されるリスクが高まります。

2つ目は、ファイル内に閉じ込められるものはstaticで閉じ込めることです。

モジュール内部の実装詳細は、他のモジュールから見えないようにすることで、モジュール間の依存を減らし、保守性を高められます。

3つ目は、静的ローカル変数を乱用しないことです。

便利な反面、関数が隠れた状態を持つため、テストや再利用が難しくなる場合があります。

状態を外部から明示的に渡せるなら、そのほうが安全です。

4つ目は、自動変数のアドレスを関数の外に持ち出さないことです。

寿命が尽きたメモリを参照するのは未定義動作であり、最悪の場合クラッシュやセキュリティホールにつながります。

5つ目は、グローバル変数を使う場合は、用途とアクセス箇所を明確に文書化することです。

コメントやドキュメントで「誰が変更してよいか」「どのような値が入り得るか」を残しておくと、チーム開発でも混乱を防げます。

まとめ

本記事では、C言語における変数のスコープと寿命(ライフタイム)の基本から、auto、static、externといった記憶クラス指定子の使い分け、さらに実践的な設計指針まで解説しました。

スコープは「どこから見えるか」、寿命は「いつ存在するか」という視点を持つことで、変数設計の意図が明確になります。

ローカル変数を中心に設計し、必要に応じて静的変数や外部変数を慎重に利用することで、見通しが良く、バグの少ないCプログラムを書けるようになります。