スクラム開発は、アジャイル開発の代表的なフレームワークとして広く使われていますが、用語やイベントだけを形だけ真似ても、なかなかうまく回りません。

この記事では、スクラム開発の正しい進め方を、現場で実践しやすい手順とともに整理し、さらに失敗しないためのコツを具体的に解説します。

これからスクラムを始める方や、うまくいかずに悩んでいる方の参考になる内容を目指します。

スクラム開発とは何かを正しく理解する

スクラムは「軽量なフレームワーク」

スクラムは「やるべきこと(What)とイベントの枠組みだけを定めていて、詳細なやり方(How)はチームに委ねる仕組みです。

つまり、ウォーターフォール開発のように工程ごとの詳細な手順が決まっているわけではなく、チームが自律的に改善しながら、最適なやり方を見つけていくことを前提としています。

スクラムの大枠は、次の3要素に整理すると理解しやすくなります。

- 役割(ロール)

- イベント(ミーティング)

- 成果物(アーティファクト)

この3つを正しく理解し、チームの状況に合わせて運用していくことが、スクラムを成功させるための出発点です。

スクラムの3つの役割

プロダクトオーナー(PO)

プロダクトオーナーは「何を作るか」に責任を持つ人です。

ユーザーやビジネスの観点から価値を最大化することが役割であり、主な仕事は次のようなものです。

- プロダクトのビジョンを示す

- プロダクトバックログの作成と優先順位付け

- 仕様の意思決定と受け入れ可否の判断

スクラムマスター(SM)

スクラムマスターは「スクラムが正しく機能するように支援する人」です。

マネージャーではなく、コーチやファシリテーターに近い立ち位置で、主に次のことを行います。

- チームがスクラムのルールを理解・実践できるよう支援

- スクラムイベントのファシリテーション

- チームの障害(インピーディメント)の除去支援

- 組織への働きかけ(環境整備、文化づくり)

開発チーム

開発チームは「実際に価値を生み出す人たち」であり、エンジニアだけでなく、QA、デザイナーなど、プロダクトを完成させるために必要なメンバーを含みます。

スクラムでは、開発チームは自律的であり、誰がどのタスクを行うかを自分たちで決めます。

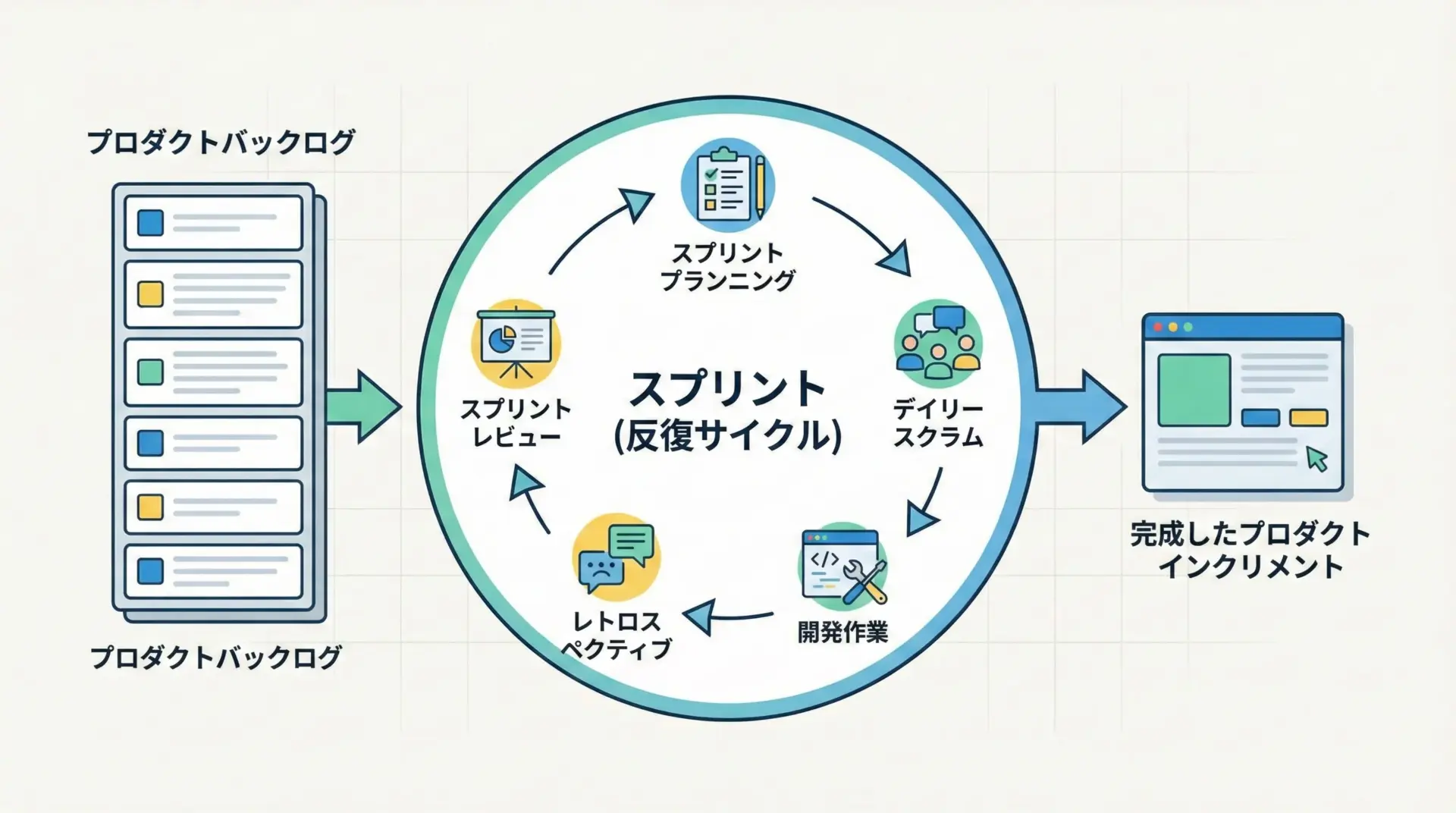

スクラム開発の基本サイクル

スプリントの流れを全体像で捉える

スクラム開発は「スプリント」と呼ばれる短い期間(1〜4週間程度)を繰り返すことで進めます。

1つのスプリントの中で行う主なイベントは、次の4つです。

- スプリントプランニング

- デイリースクラム

- スプリントレビュー

- スプリントレトロスペクティブ

それぞれのイベントがどのような目的で行われるのかを理解することが、正しい進め方を身につける第一歩です。

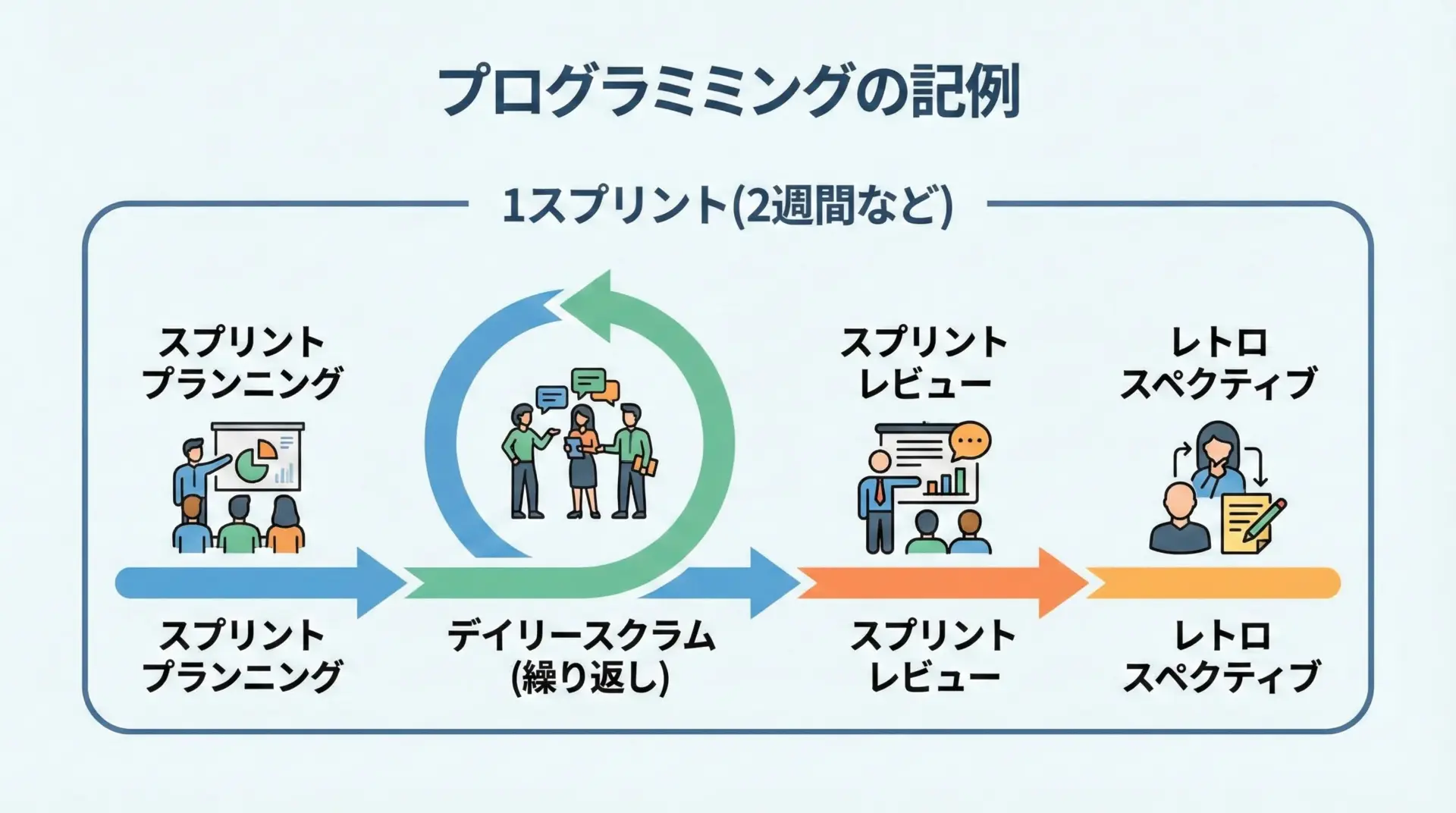

スプリントプランニング(スプリント計画)

目的とアウトプット

スプリントプランニングは「今回のスプリントで何を達成し、どのように進めるかをチーム全員で決める場」です。

この会議で決めるべきことは主に2つです。

- スプリントゴール(今回のスプリントで達成したい状態)

- スプリントバックログ(実施するプロダクトバックログアイテムと、その作業の分解)

スプリントゴールは「このスプリントの一番大事な目的」を端的に表したもので、単なる作業リストではなく、ビジネス的・ユーザー的な意味を持つことが望ましいです。

例としては、次のような形です。

- ログイン機能を使ってユーザーがマイページにアクセスできるようにする

- 検索結果の表示速度を1秒以内に改善する

効果的なプランニングのコツ

「プロダクトオーナーが準備を徹底すること」が、スプリントプランニング成功の鍵です。

具体的には、事前に次のような準備をしておくとスムーズに進みます。

- 優先順位の高いプロダクトバックログアイテムの内容を明確にしておく

- 受け入れ条件(何を満たせば完了とみなすか)を整理しておく

- 関連する仕様や画面イメージを共有可能な状態にしておく

一方で、開発チームは、過去の実績から「自分たちが1スプリントでどれくらいこなせるのか」を意識しながら、無理のない範囲でアイテムを選びます。

デイリースクラム(デイリースタンドアップ)

目的と進め方

デイリースクラムは、開発チームが毎日短時間(通常15分以内)で行うミーティングです。

目的は「進捗の共有と、スプリントゴール達成に向けた計画の見直し」です。

よくある進め方として、各メンバーが次の3点を手短に共有します。

- 昨日やったこと

- 今日やること

- 困っていること、助けがほしいこと

大事なのは、ステータス報告会にしないことです。

マネージャーやスクラムマスターに対する「報告」ではなく、チーム内での「情報共有と調整」を目的にします。

ボードを使った進行例

タスクボードやカンバンツールを使うと、デイリースクラムが格段にやりやすくなります。

ボード上に「ToDo」「Doing」「Done」の3列を作り、タスクがどこまで進んでいるかを可視化します。

たとえば、Webサービスの機能開発であれば、タスクの例として次のようなものが考えられます。

- ログインAPIの実装

- ログイン画面のUI作成

- E2Eテスト作成

デイリースクラムのときは、このボードを見ながら話すことで、自然とチーム全体の状況が共有されます。

スプリントレビュー

完成物をステークホルダーに見せる場

スプリントレビューは、スプリントで作成した「インクリメント(動くソフトウェア)」をステークホルダーに見せて、フィードバックをもらう場です。

ここでは、ドキュメントではなく実際に動くものをデモすることが重要です。

ステークホルダーが実際に触れてみることで、想定とのずれが早期に発見でき、次のスプリントに反映できます。

レビューで気をつけたいポイント

- 完成していないものは「途中経過」として区別して見せる

- ネガティブなフィードバックも歓迎する雰囲気をつくる

- フィードバックをその場でプロダクトバックログに反映する

レビューは「叱責の場」ではなく「価値を高める場」であることを、全員が共有しておくことが大切です。

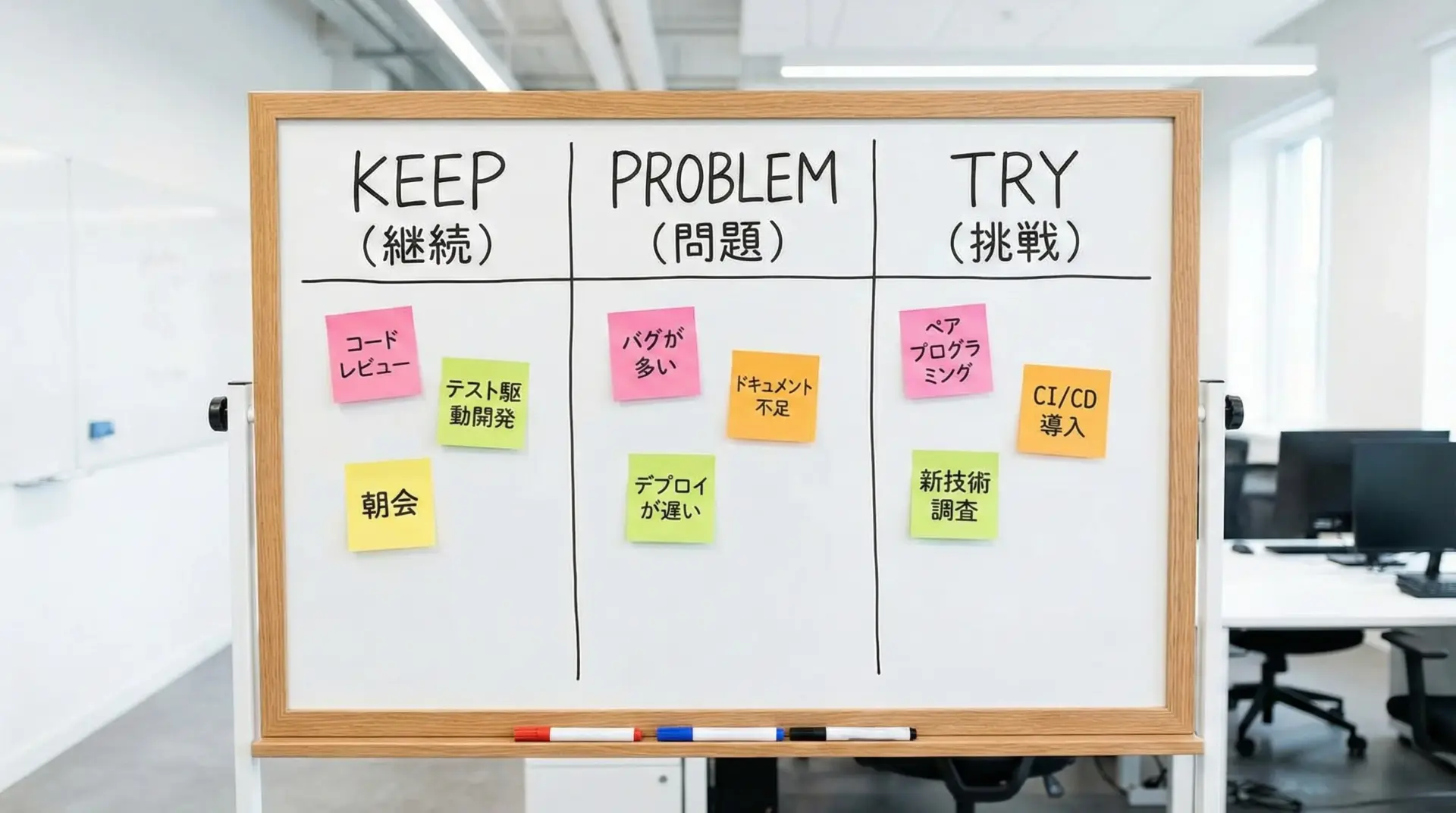

スプリントレトロスペクティブ(振り返り)

チームの改善を行う時間

スプリントレトロスペクティブは、チームのやり方や関わり方を改善するための振り返りの場です。

プロダクトではなく「プロセスとチームワーク」を対象にします。

よく使われるフレームワークとして、「Keep / Problem / Try」があります。

- Keep: 続けたいこと、うまくいったこと

- Problem: 問題だったこと、うまくいかなかったこと

- Try: 次のスプリントで試したいこと、改善案

実際の進め方の一例

- 各自が付箋にKeep・Problemを書き出す

- 類似するものをグルーピング

- 優先度の高いProblemを選び、原因と対策を議論

- Try(次スプリントでやる具体的な行動)を2〜3個に絞る

Tryを増やしすぎないことがポイントです。

多くても3つ程度にして、確実に実行する方が、結果として改善が進みます。

プロダクトバックログとスプリントバックログの作り方

プロダクトバックログの基本

プロダクトバックログは、「実現したい機能や改善のリスト」であり、プロダクトオーナーが責任を持ちます。

主な特徴は次のとおりです。

- すべてのアイテムが1つのリストとして管理される

- アイテムには常に優先順位が付けられている

- 上位のアイテムほど詳細に、下位のものほど粗く書かれている

アイテムの書き方としては、「ユーザーストーリー」という形式がよく使われます。

ログイン機能を使って、自分のマイページにアクセスしたい一般ユーザーとして、メールアドレスとパスワードでログインできるようにしたい。

スプリントバックログへの落とし込み

スプリントバックログは、今回のスプリントで取り組むアイテムだけを抜き出したリストです。

スプリントプランニングの中で、開発チームがプロダクトバックログからアイテムを選び、タスクに分解します。

ここで重要なのが「タスクの粒度」です。

目安としては、1〜2日以内で終わるサイズに分解しておくと、進捗が見えやすくなります。

逆に、1週間以上かかりそうなタスクは、そのままでは大きすぎる可能性が高いです。

進捗管理の考え方と簡単なシミュレーション

ベロシティの考え方

スクラムでは、チームが1スプリントでどれくらいの作業量をこなせるかを表す指標としてベロシティを使うことが多いです。

たとえば、ストーリーポイントという相対的な見積もりを用いて、次のように管理します。

- ストーリーポイント5のアイテムを2つ

- ストーリーポイント3のアイテムを3つ

この場合、合計ポイントは5×2 + 3×3 = 19ポイントとなります。

過去数スプリントの実績から平均ベロシティを算出し、それを参考にしながら計画を立てます。

シンプルな進捗シミュレーションのサンプルコード

ここでは、C言語を使って、簡単なベロシティ計算と、完了までに必要なスプリント数を概算するサンプルコードを紹介します。

実務ではExcelやツールを使うことが多いですが、ロジックのイメージをつかむ例として参考にしてください。

#include <stdio.h>

// プロダクトバックログの合計ポイントと、

// チームの平均ベロシティから、何スプリント必要かを概算するサンプル

int main(void) {

int totalPoints; // プロダクトバックログ全体のポイント

int velocity; // チームの平均ベロシティ(1スプリントあたりのポイント)

int requiredSprints; // 完了までに必要なおおよそのスプリント数

// 入力を受け取る

printf("プロダクトバックログの合計ポイントを入力してください: ");

scanf("%d", &totalPoints);

printf("チームの平均ベロシティ(ポイント/スプリント)を入力してください: ");

scanf("%d", &velocity);

// ベロシティが0だと割り算できないのでチェック

if (velocity <= 0) {

printf("ベロシティは1以上の値を入力してください。\n");

return 1; // 異常終了

}

// 必要なスプリント数を計算(端数が出た場合は切り上げ)

requiredSprints = totalPoints / velocity;

if (totalPoints % velocity != 0) {

requiredSprints += 1; // 端数があれば1スプリント追加

}

printf("\n--- 結果 ---\n");

printf("合計ポイント: %d\n", totalPoints);

printf("平均ベロシティ: %d ポイント/スプリント\n", velocity);

printf("完了までに必要なおおよそのスプリント数: %d\n", requiredSprints);

return 0; // 正常終了

}例として、次のような入力を行ったときの出力です。

プロダクトバックログの合計ポイントを入力してください: 120

チームの平均ベロシティ(ポイント/スプリント)を入力してください: 18

--- 結果 ---

合計ポイント: 120

平均ベロシティ: 18 ポイント/スプリント

完了までに必要なおおよそのスプリント数: 7このように、ベロシティを使うと、「だいたいどれくらいの期間で終わりそうか」を定量的に見積もることができます。

ただし、あくまで過去の平均に基づく目安であり、絶対視しすぎないことが重要です。

スクラム開発で失敗しがちなポイントと対策

形だけスクラムになってしまう問題

最も多い失敗は「イベントはやっているが、価値が出ていない」状態です。

たとえば次のような症状が見られたら要注意です。

- デイリースクラムが、単なる進捗報告会になっている

- スプリントレビューにステークホルダーが来ない

- レトロスペクティブで問題は出るが、改善が実行されない

このような場合、「なぜそのイベントを行うのか」という目的を、チームで改めて共有することが必要です。

とくにスクラムマスターは、イベントの目的に立ち返るファシリテーションを行うと効果的です。

ウォーターフォール的な発想から抜けられない

スクラム導入初期によくあるのが、「スプリント内で要件定義→設計→実装→テストを順番にやろうとする」パターンです。

これはスプリントの中にミニウォーターフォールを作ってしまっている状態です。

スクラムでは、スプリントごとに「完成してリリース可能な状態のインクリメント」を目標にします。

そのためには、1つのアイテムについて、要件のすり合わせからテストまでをできるだけ短いサイクルで回す必要があります。

対策としては、次のような工夫が考えられます。

- アイテムの粒度を小さくする

- 開発チームにQAやデザイナーを含め、クロスファンクショナルな構成にする

- スプリント内で「完成」まで持っていくことを優先し、着手するアイテム数を減らす

プロダクトオーナーが機能しない

プロダクトオーナーが次のような状態だと、スクラムはうまく機能しません。

- 忙しすぎて、チームとの打ち合わせに参加できない

- 優先順位を決められず、すべて「重要」と言ってしまう

- 意思決定権を持っていない

このような問題に対しては、組織として「プロダクトオーナーの役割に時間と権限を割く」ことが必要です。

代替策として、ビジネス側と開発側の橋渡し役となるプロキシPOを置き、本来のPOと密に連携する方法もあります。

チームの自律性が阻害される

マネージャーや上位者が、タスクの割り当てや進め方を細かく指示してしまうと、開発チームの自律性が失われ、スクラムのメリットが出にくくなります。

スクラムでは、「どうやってスプリントゴールを達成するかはチームが決める」という思想が基本にあります。

マネージャーは、細かい指示ではなく、目標の明確化と環境整備に注力する方が、長期的には成果につながりやすくなります。

失敗しないための実践的なコツ

スクラムを「教科書どおりにやろうとしすぎない」

スクラムガイドは重要ですが、現場の状況に合わせて「今できるベスト」を探る姿勢が不可欠です。

特に導入初期は、すべてを完璧にやろうとするより、次のようなステップで進めると負荷が軽くなります。

- まずは2週間スプリントで回してみる

- スプリントプランニング、デイリースクラム、レビュー、レトロスペクティブの4つだけは必ず行う

- 毎スプリント、1つだけ運用改善を試す

「完璧なスクラム」ではなく「昨日より少し良いスクラム」を目指す発想が、結果として最短距離になります。

可視化を徹底する

スクラムがうまく回っているチームほど、情報の可視化を丁寧に行っています。

たとえば次のようなものです。

- タスクボード(進捗の可視化)

- バーンダウンチャート(残作業の推移)

- インシデントや障害の一覧(品質の可視化)

可視化は、責めるためではなく「早く気づくため」に行うものです。

問題が可視化されたときに、誰かを責めるのではなく「プロセスをどう変えるか」を議論する文化づくりが重要です。

小さな成功体験を積み重ねる

スクラムを継続するモチベーションを保つためには、小さな成功体験が欠かせません。

たとえば、次のような場面を意識的に振り返ると良いです。

- スプリントレビューで、ステークホルダーからポジティブなフィードバックをもらえた

- レトロスペクティブで決めた改善を実行し、目に見える変化があった

- デイリースクラムのおかげで、問題を早期に発見できた

これらをレトロスペクティブで共有し、「スクラムを続ける意味」をチーム全体で再確認していくことで、失敗しにくい土台が整っていきます。

まとめ

スクラム開発を成功させるポイントは、イベントや用語を形式的になぞることではなく、「短いサイクルで価値を届け、振り返りながら改善し続ける」という本質をチーム全員で共有することです。

スプリントプランニング、デイリースクラム、レビュー、レトロスペクティブをきちんと回し、プロダクトバックログとスプリントバックログを適切に運用すれば、徐々にチームの生産性とプロダクトの価値は高まっていきます。

最初から完璧を目指すのではなく、毎スプリント少しずつ改善を積み重ねる姿勢こそが、スクラムで失敗しない最大のコツです。