ビット演算子は難しそうなイメージがありますが、実は「複数のON/OFF状態を1つの数値でまとめて管理できる」便利な道具です。

本記事では、フラグ管理を中心に、ビット演算子の基礎から実用的な使い方までを解説します。

C言語風のサンプルで説明しますが、C系言語全般に応用できます。

ビット演算子とフラグ管理の基本イメージ

ビット演算子とは、数値を2進数のビット列として扱い、そのビットごとに操作を行うための演算子です。

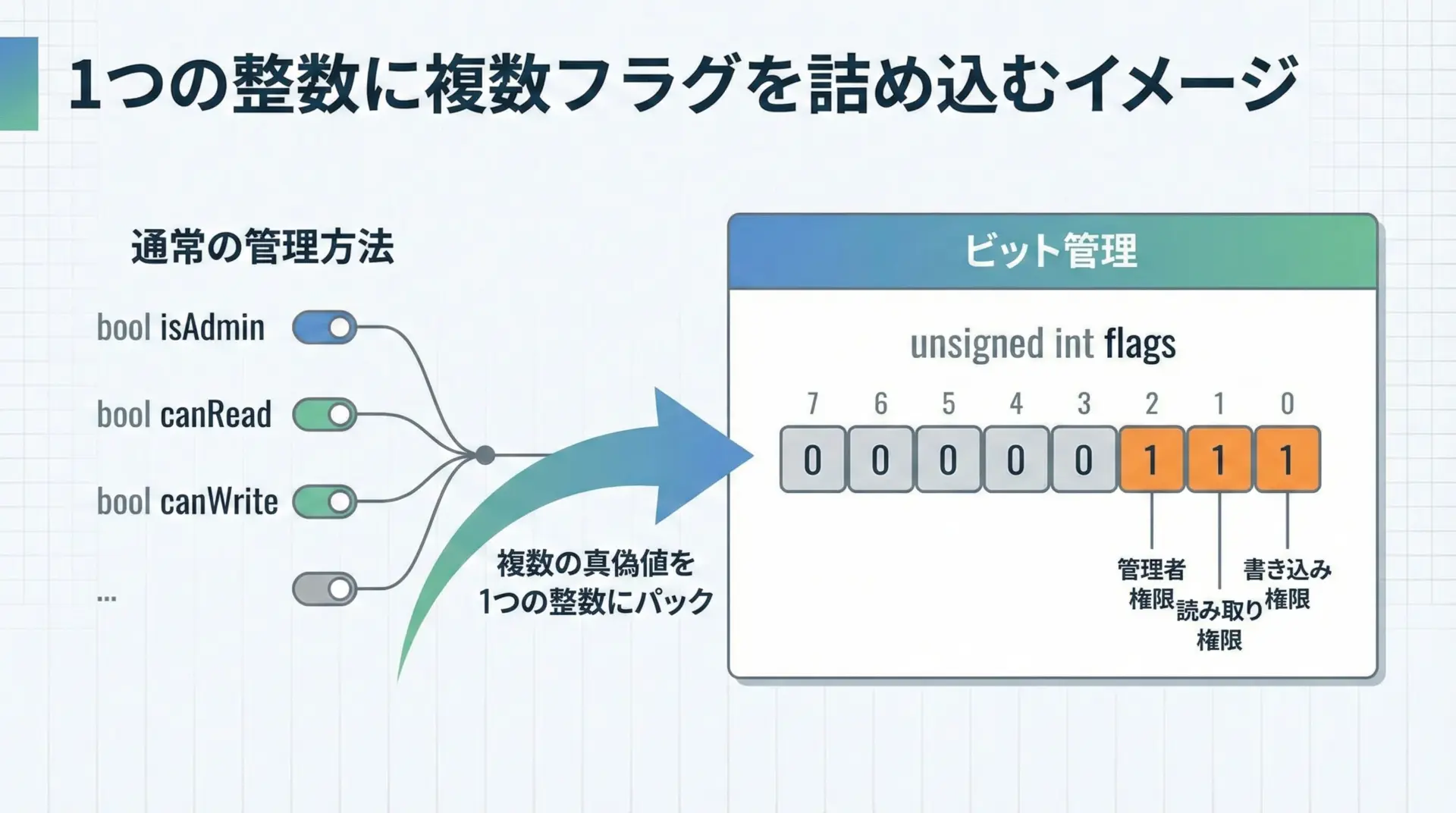

特にフラグ管理では、複数のオン・オフ状態を1つの整数型変数にまとめて表現できるため、コードがシンプルになり、メモリ効率やパフォーマンスも向上しやすくなります。

ここでいう「フラグ」とは、ある状態が有効か無効かを表すON/OFFの情報です。

ビット演算を使うと、これらのフラグをビット単位でまとめて管理できます。

ビット演算子の種類と意味

基本的なビット演算子一覧

ビット演算子でよく使うものを表で整理します。

| 演算子 | 名前 | 意味(ビットごと) | 例(ビット単位) |

|---|---|---|---|

& | AND(論理積) | 両方1なら1、それ以外は0 | 1 & 1 → 1, 1 & 0 → 0 |

| | OR(論理和) | どちらか1なら1、両方0のときだけ0 | 1 | 0 → 1 |

^ | XOR(排他的論理和) | 異なれば1、同じなら0 | 1 ^ 0 → 1, 1 ^ 1 → 0 |

~ | NOT(ビット反転) | 1を0に、0を1に反転 | ~1010 → 0101 |

<< | 左シフト | ビット列を左にずらす(右は0で埋める) | 0001 << 1 → 0010 |

>> | 右シフト | ビット列を右にずらす(左は環境依存な埋め方) | 0100 >> 1 → 0010 |

フラグ管理では特に& / | / ^ / ~ / <<を多用します。

右シフトは「何ビット目か」を調べる場面で登場しますが、基本的な操作は左シフトで十分です。

フラグをビットで表現する考え方

1ビット1フラグという発想

フラグ管理では、1ビットを1つのフラグ(ON/OFF)として割り当てるのが基本です。

例えばユーザー権限を次のように定義するとします。

- ビット0: 読み取り権限(READ)

- ビット1: 書き込み権限(WRITE)

- ビット2: 管理者権限(ADMIN)

このとき、数値0b00000111は「READ・WRITE・ADMINすべてON」を意味し、0b00000001は「READのみON」を意味します。

1つの整数で複数状態を同時に持てるのがポイントです。

実践: C言語風のフラグ定義と基本操作

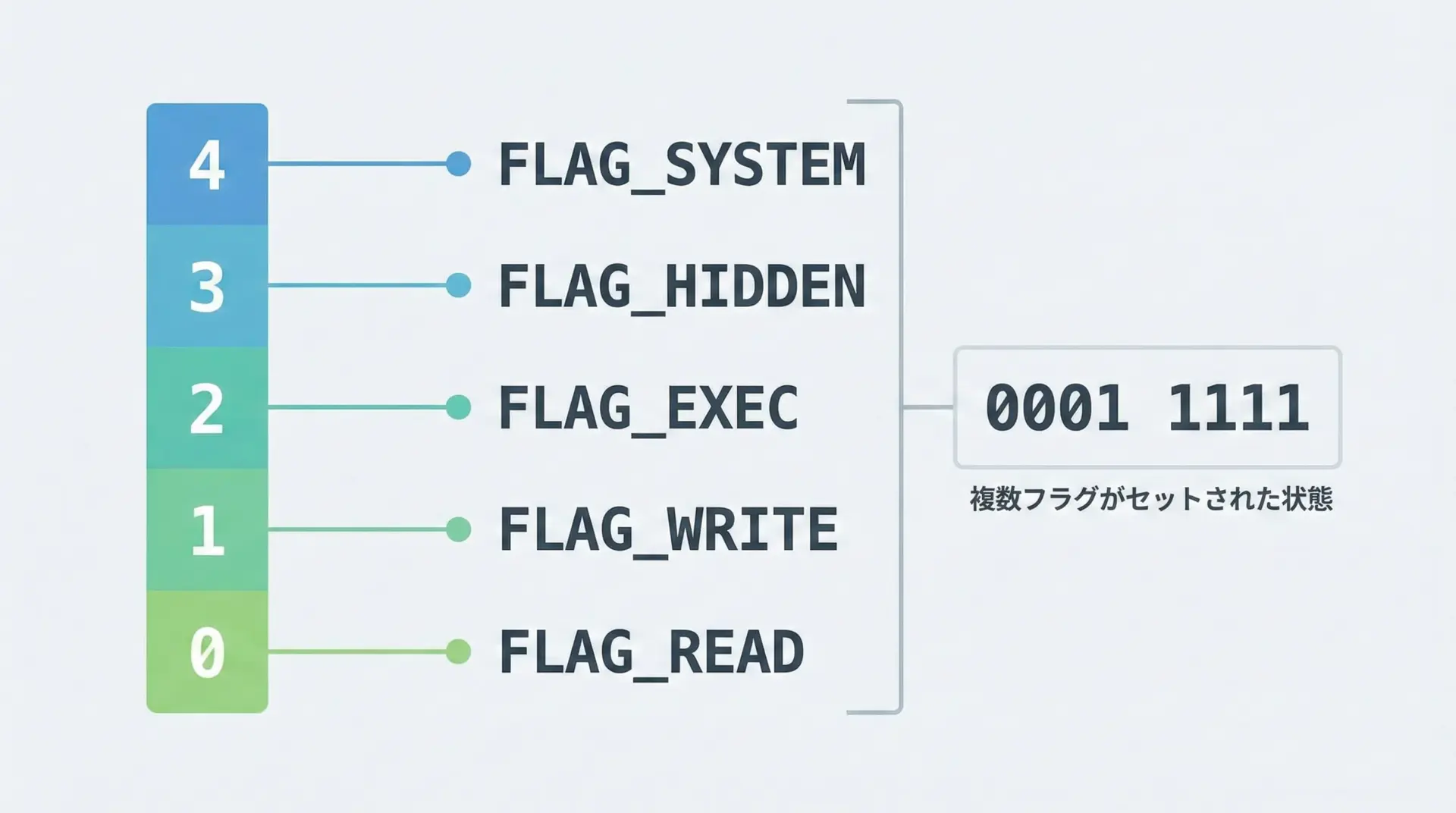

フラグの定義方法

まずはフラグを定数として定義します。

典型的には1 << nの形で「nビット目」を表現します。

#include <stdio.h>

// フラグ定義(1ビットずつずらして定義)

#define FLAG_READ (1 << 0) // 0000 0001: 読み取り権限

#define FLAG_WRITE (1 << 1) // 0000 0010: 書き込み権限

#define FLAG_EXEC (1 << 2) // 0000 0100: 実行権限

#define FLAG_HIDDEN (1 << 3) // 0000 1000: 隠し属性

#define FLAG_SYSTEM (1 << 4) // 0001 0000: システム属性

int main(void) {

unsigned int flags = 0; // すべてのフラグがOFFの状態

printf("FLAG_READ = %u\n", FLAG_READ);

printf("FLAG_WRITE = %u\n", FLAG_WRITE);

printf("FLAG_EXEC = %u\n", FLAG_EXEC);

printf("FLAG_HIDDEN= %u\n", FLAG_HIDDEN);

printf("FLAG_SYSTEM= %u\n", FLAG_SYSTEM);

return 0;

}FLAG_READ = 1

FLAG_WRITE = 2

FLAG_EXEC = 4

FLAG_HIDDEN= 8

FLAG_SYSTEM= 16このように、フラグ定数は2の累乗の値になっています。

2の累乗同士をORで足し合わせても、ビットが重ならないため、組み合わせを一意に表現できるようになっています。

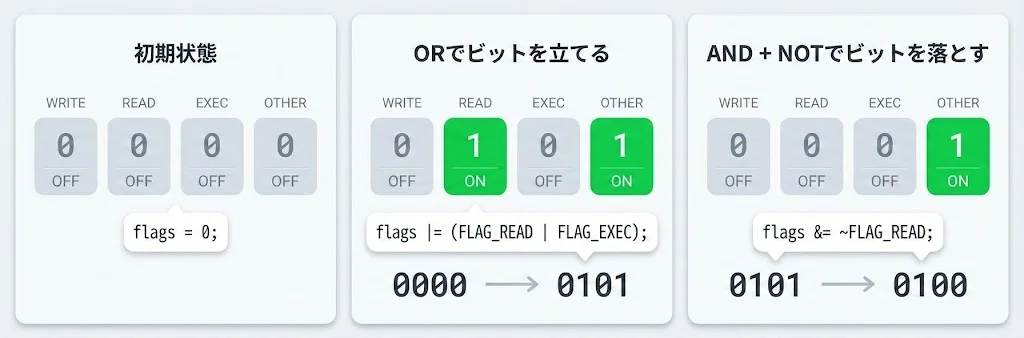

フラグをセット・解除・トグルする

フラグ変数flagsに対して、よく行う操作は次の4つです。

- フラグを立てる(ONにする)

- フラグを落とす(OFFにする)

- フラグを反転する(ONならOFF、OFFならON)

- フラグが立っているか確認する

以下のサンプルで一通り見てみます。

#include <stdio.h>

#define FLAG_READ (1 << 0)

#define FLAG_WRITE (1 << 1)

#define FLAG_EXEC (1 << 2)

#define FLAG_HIDDEN (1 << 3)

void print_flags(unsigned int flags) {

// 現在のフラグ状態を分かりやすく表示する補助関数

printf("flags = %02X (", flags); // 16進表示

if (flags & FLAG_READ) printf(" READ");

if (flags & FLAG_WRITE) printf(" WRITE");

if (flags & FLAG_EXEC) printf(" EXEC");

if (flags & FLAG_HIDDEN) printf(" HIDDEN");

if (flags == 0) printf(" NONE");

printf(" )\n");

}

int main(void) {

unsigned int flags = 0; // すべてOFF

// 1. フラグを立てる(OR演算 |=)

flags |= FLAG_READ; // 読み取りをON

flags |= FLAG_WRITE; // 書き込みをON

print_flags(flags);

// 2. フラグを落とす(AND+NOT演算 &= ~)

flags &= ~FLAG_WRITE; // 書き込みをOFF

print_flags(flags);

// 3. フラグを反転する(XOR演算 ^=)

flags ^= FLAG_EXEC; // EXECを反転(OFF→ON)

print_flags(flags);

flags ^= FLAG_EXEC; // EXECを再び反転(ON→OFF)

print_flags(flags);

// 4. フラグが立っているか確認する(AND演算 &)

if (flags & FLAG_READ) {

printf("READ is ON\n");

} else {

printf("READ is OFF\n");

}

return 0;

}flags = 03 ( READ WRITE )

flags = 01 ( READ )

flags = 05 ( READ EXEC )

flags = 01 ( READ )

READ is ON重要な定石を整理すると次のようになります。

- フラグをONにする:

flags |= FLAG_X; - フラグをOFFにする:

flags &= ~FLAG_X; - フラグを反転する:

flags ^= FLAG_X; - フラグがONか確認する:

if (flags & FLAG_X) { ... }

この4パターンさえ押さえれば、ビットフラグの操作は一通りできるようになります。

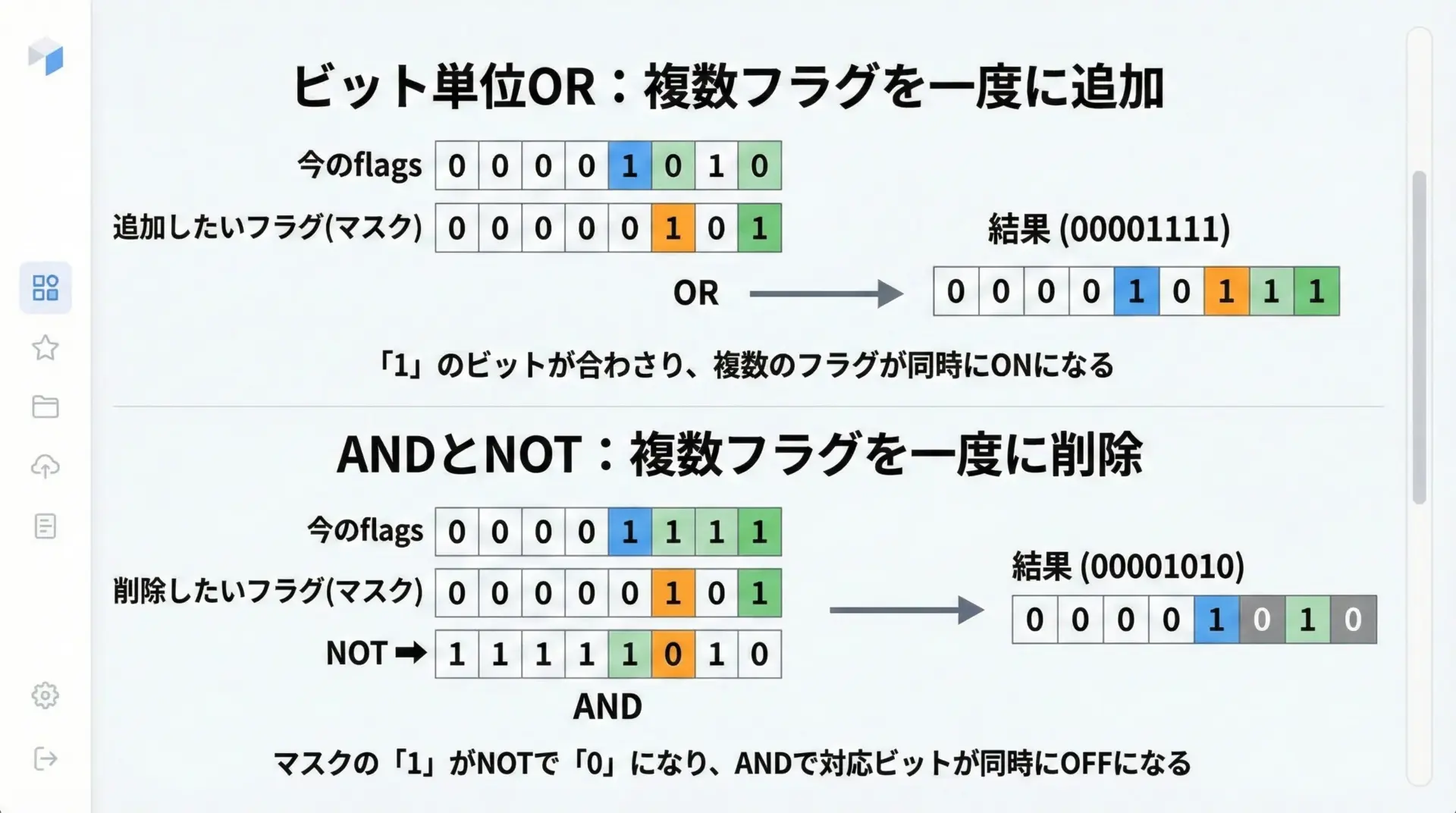

複数フラグを一度に扱うテクニック

複数フラグの同時セット・解除

複数のフラグを一度に操作することもよくあります。

その場合は、フラグ定数をORでつないで「マスク」を作ります。

#include <stdio.h>

#define FLAG_READ (1 << 0)

#define FLAG_WRITE (1 << 1)

#define FLAG_EXEC (1 << 2)

#define FLAG_HIDDEN (1 << 3)

int main(void) {

unsigned int flags = 0;

// 複数フラグを一度にON

unsigned int mask_on = FLAG_READ | FLAG_WRITE | FLAG_EXEC;

flags |= mask_on; // READ, WRITE, EXECがすべてONになる

printf("after ON : %X\n", flags);

// 複数フラグを一度にOFF

unsigned int mask_off = FLAG_WRITE | FLAG_EXEC;

flags &= ~mask_off; // WRITE, EXECを同時にOFFにする

printf("after OFF: %X\n", flags);

return 0;

}after ON : 7

after OFF: 1マスクというのは、「どのビットに注目するか」を表すビットパターンです。

複数フラグをまとめて扱いたいときは、まずマスクを作る、と覚えておくと分かりやすくなります。

特定パターンとの比較・フィルタリング

例えば、「隠し属性が付いているものだけを抽出したい」といった場合もAND演算を使います。

#include <stdio.h>

#define FLAG_READ (1 << 0)

#define FLAG_WRITE (1 << 1)

#define FLAG_EXEC (1 << 2)

#define FLAG_HIDDEN (1 << 3)

int main(void) {

unsigned int items[] = {

FLAG_READ | FLAG_WRITE, // 通常ファイル

FLAG_READ | FLAG_HIDDEN, // 隠しファイル

FLAG_READ | FLAG_EXEC | FLAG_HIDDEN, // 隠し実行ファイル

FLAG_READ // 通常ファイル

};

int count = sizeof(items) / sizeof(items[0]);

printf("HIDDENな項目:\n");

for (int i = 0; i < count; i++) {

unsigned int flags = items[i];

if (flags & FLAG_HIDDEN) {

printf("index %d: flags = %X\n", i, flags);

}

}

return 0;

}HIDDENな項目:

index 1: flags = 9

index 2: flags = D特定のビットが立っているものを抽出する処理は、ファイル属性に限らず、ゲームの状態管理や権限チェックなどでも頻出のパターンです。

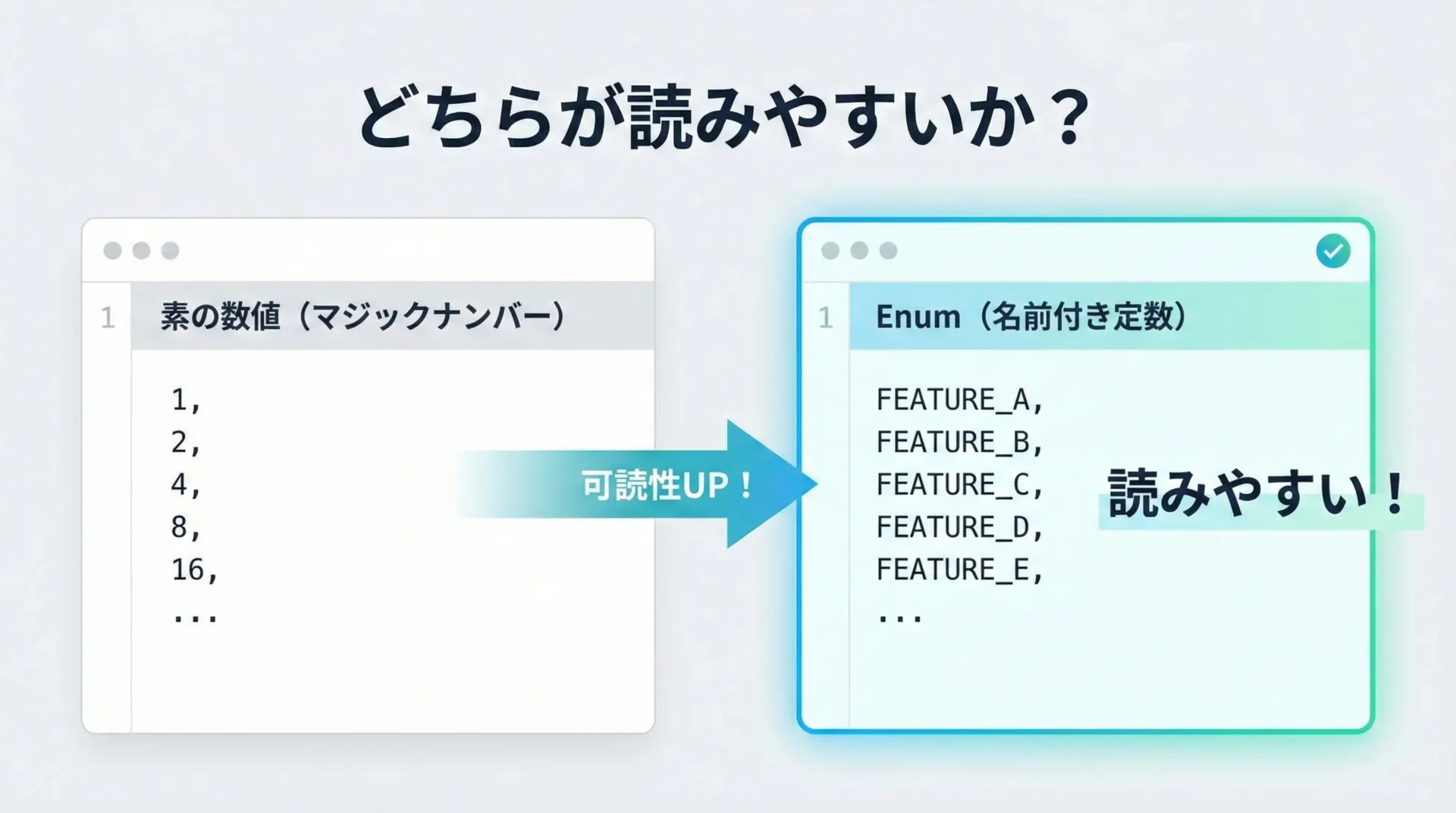

列挙型(enum)と組み合わせた書きやすい定義

enumで可読性を上げる

マクロ#defineでの定義でも構いませんが、enumを使うとグルーピングされて意図が伝わりやすくなります。

#include <stdio.h>

typedef enum FeatureFlags {

FEATURE_NONE = 0,

FEATURE_LOGIN = 1 << 0, // ログイン機能

FEATURE_EXPORT = 1 << 1, // エクスポート機能

FEATURE_ADMIN = 1 << 2, // 管理機能

FEATURE_BETA = 1 << 3 // ベータ機能

} FeatureFlags;

void print_features(unsigned int flags) {

printf("Features:");

if (flags & FEATURE_LOGIN) printf(" LOGIN");

if (flags & FEATURE_EXPORT) printf(" EXPORT");

if (flags & FEATURE_ADMIN) printf(" ADMIN");

if (flags & FEATURE_BETA) printf(" BETA");

if (flags == FEATURE_NONE) printf(" NONE");

printf("\n");

}

int main(void) {

unsigned int userA = FEATURE_LOGIN | FEATURE_EXPORT;

unsigned int userB = FEATURE_LOGIN | FEATURE_ADMIN | FEATURE_BETA;

print_features(userA);

print_features(userB);

return 0;

}Features: LOGIN EXPORT

Features: LOGIN ADMIN BETAこのようにenumを使うと、「何のビットフラグなのか」がコードから分かりやすくなります。

C++であればenum classやビットフラグ用のユーティリティを用いることも多いです。

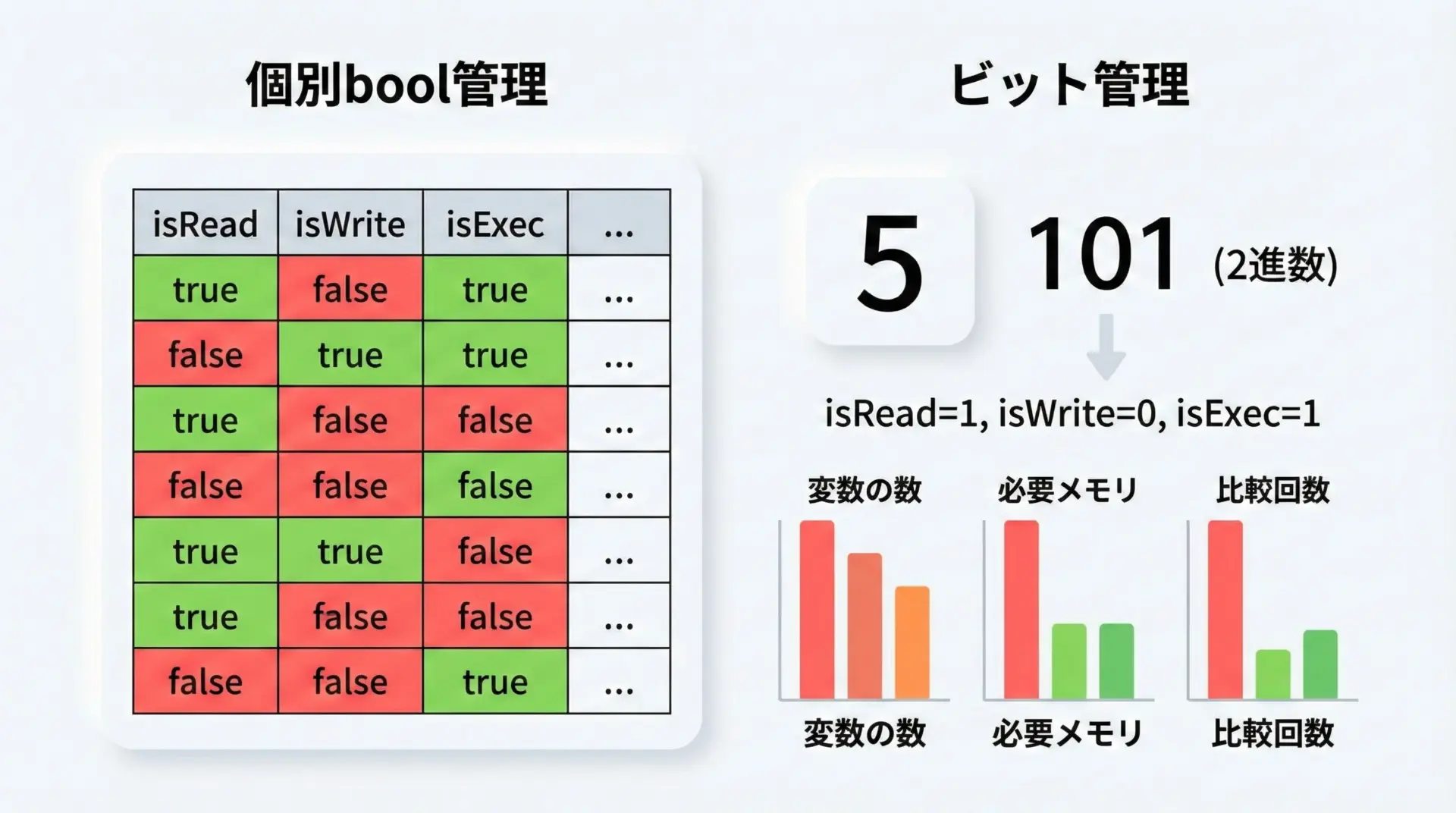

ビットフラグ管理のメリットと注意点

メリット: コンパクトで高速、拡張性も高い

ビットフラグ管理の主な利点は次の通りです。

- 1つの変数に多くの状態を詰め込めるため、メモリがコンパクトになる

- 複数状態の比較・コピーを整数1つで済ませられ、処理がシンプルかつ高速になりやすい

- フラグを後から追加しやすい(ビットを1つ増やすだけで済む)

特に、ゲームの状態管理や、低レベルのライブラリ設計、OSやドライバ、ネットワークプロトコルなどでは、ビットフラグはほぼ必須のテクニックになっています。

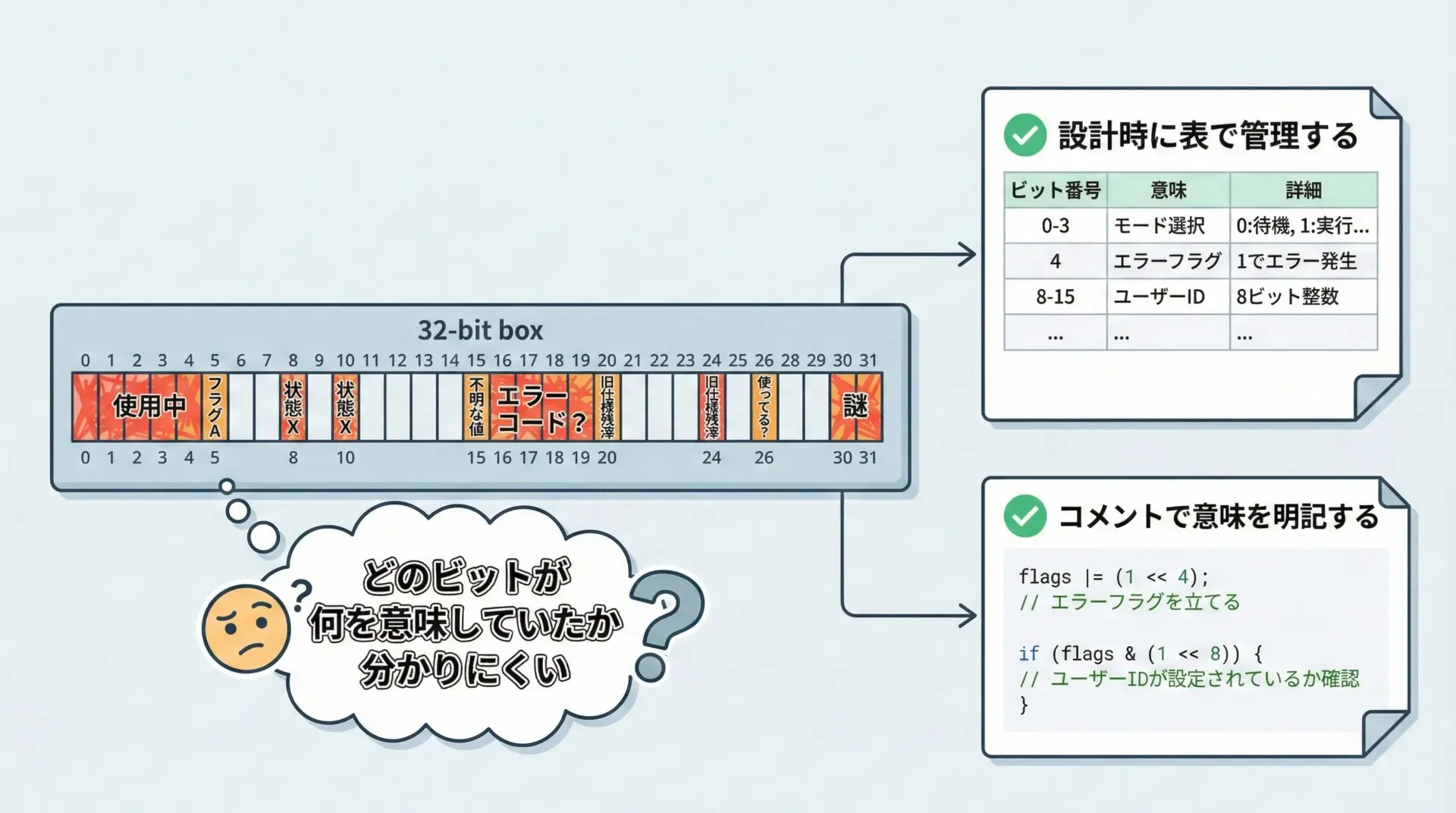

注意点: 可読性とビット数制限

一方で、ビットフラグには注意すべき点もあります。

- ビットが増えすぎると、「どのビットが何の意味だったか」を把握しにくくなる

- 間違ったビット操作(特に

~やシフト)で、意図しないフラグを壊すリスクがある - 使用している型のビット数(32ビットや64ビット)を超えてフラグを増やすことはできない

このため、ビットフラグを設計するときは、表やコメントで整理しておくことが重要です。

| ビット位置 | 定数名 | 意味 |

|---|---|---|

| 0 | FLAG_READ | 読み取り権限 |

| 1 | FLAG_WRITE | 書き込み権限 |

| 2 | FLAG_EXEC | 実行権限 |

| 3 | FLAG_HIDDEN | 隠し属性 |

| 4 | FLAG_SYSTEM | システム属性 |

このような表をプロジェクト内に共有しておくと、チーム開発でも混乱しにくくなります。

まとめ

ビット演算子を使ったフラグ管理は、「複数のON/OFF状態を1つの整数で表現する」テクニックです。

1 << nでビット位置を定義し、|=でセット、&= ~で解除、&でチェック、^=でトグルという4つの操作を組み合わせることで、柔軟な状態管理が可能になります。

個別のbool変数を大量に並べるよりも、ビットフラグはコードを短く整理しやすく、パフォーマンス上の利点も得られます。

その一方で、ビット数や意味づけを整理しておかないと可読性が低下するため、表やenum、コメントで設計情報を明示することが大切です。

実際のプロジェクトで、まずは小さな機能からビットフラグ管理を取り入れてみてください。