デバッグ中に「どこで異常な値が入ったのか分からない」「バグの再現に時間がかかる」と悩むことは多いです。

そんなときに役立つのが、C言語標準ライブラリに用意されているassertマクロです。

本記事では、assertの基本から実践的な使い方、注意点までを丁寧に解説し、デバッグ効率を大きく高める方法を紹介します。

assertマクロとは何か

assertの基本的な役割

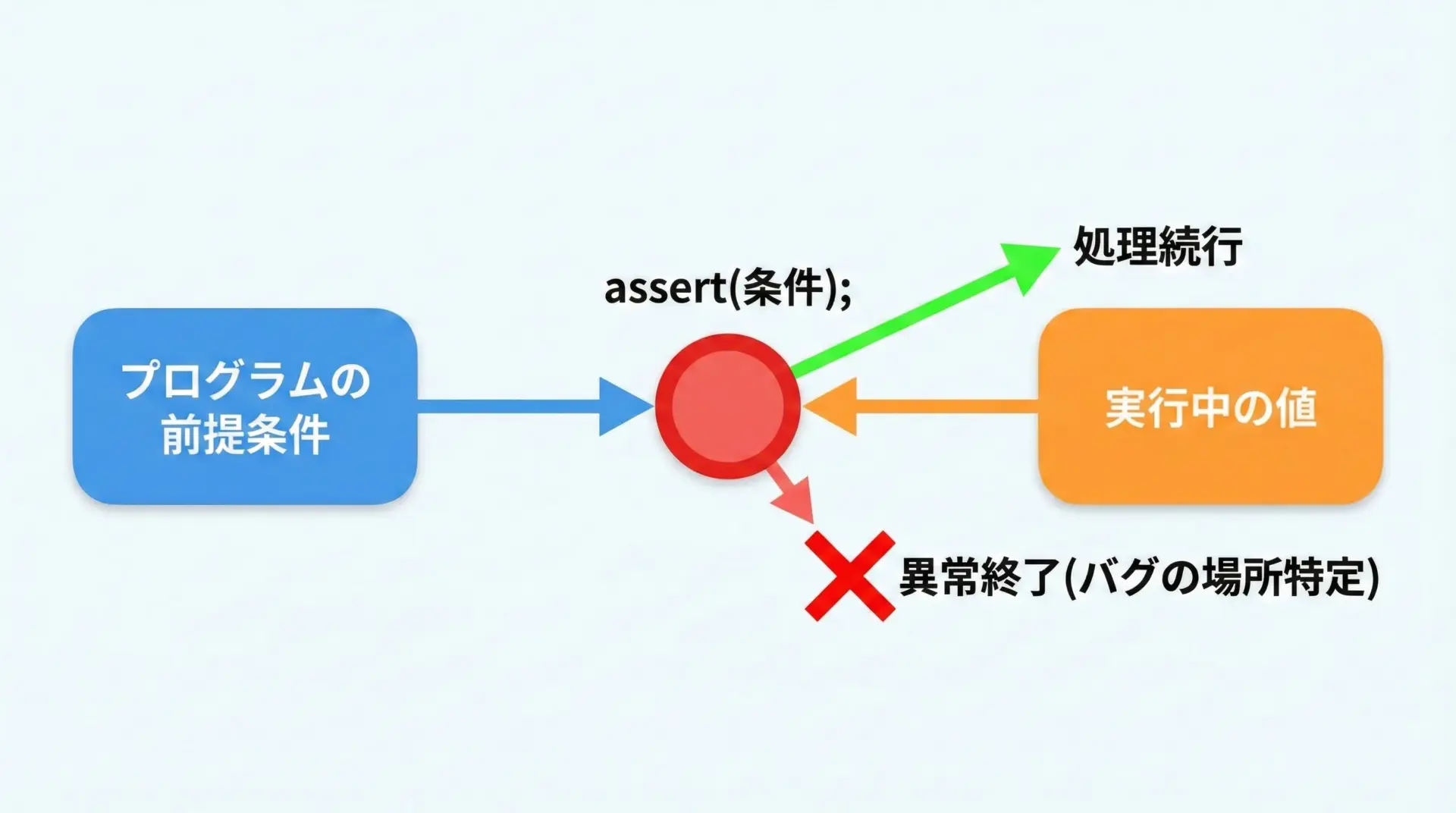

C言語のassertマクロは、プログラム中の「ここでは必ずこの条件が成り立つはずだ」という前提をチェックするための仕組みです。

条件が成り立たないときには、プログラムをその場で強制終了し、どのファイルの何行目で失敗したかを表示してくれます。

もう少し具体的にいうと、assertは次のような場面で利用されます。

- 関数の引数が妥当な範囲にあるか確認したいとき

- ポインタがNULLでないことを前提とした処理の前

- 配列のインデックスが範囲外になっていないかチェックするとき

バグを「隠す」のではなく、「早めに爆発させて場所を特定する」道具がassertだと考えると理解しやすいです。

ヘッダファイルと基本構文

assertマクロを使うには、標準ヘッダ#include <assert.h>をインクルードします。

構文は非常にシンプルです。

#include <assert.h>

assert(条件式);ここで条件式が0(偽)の場合、assertはエラー情報を出力してプログラムを異常終了させます。

逆に0以外(真)なら何もせず、そのまま次の処理へ進みます。

もっとも基本的な使い方

簡単なサンプルコード

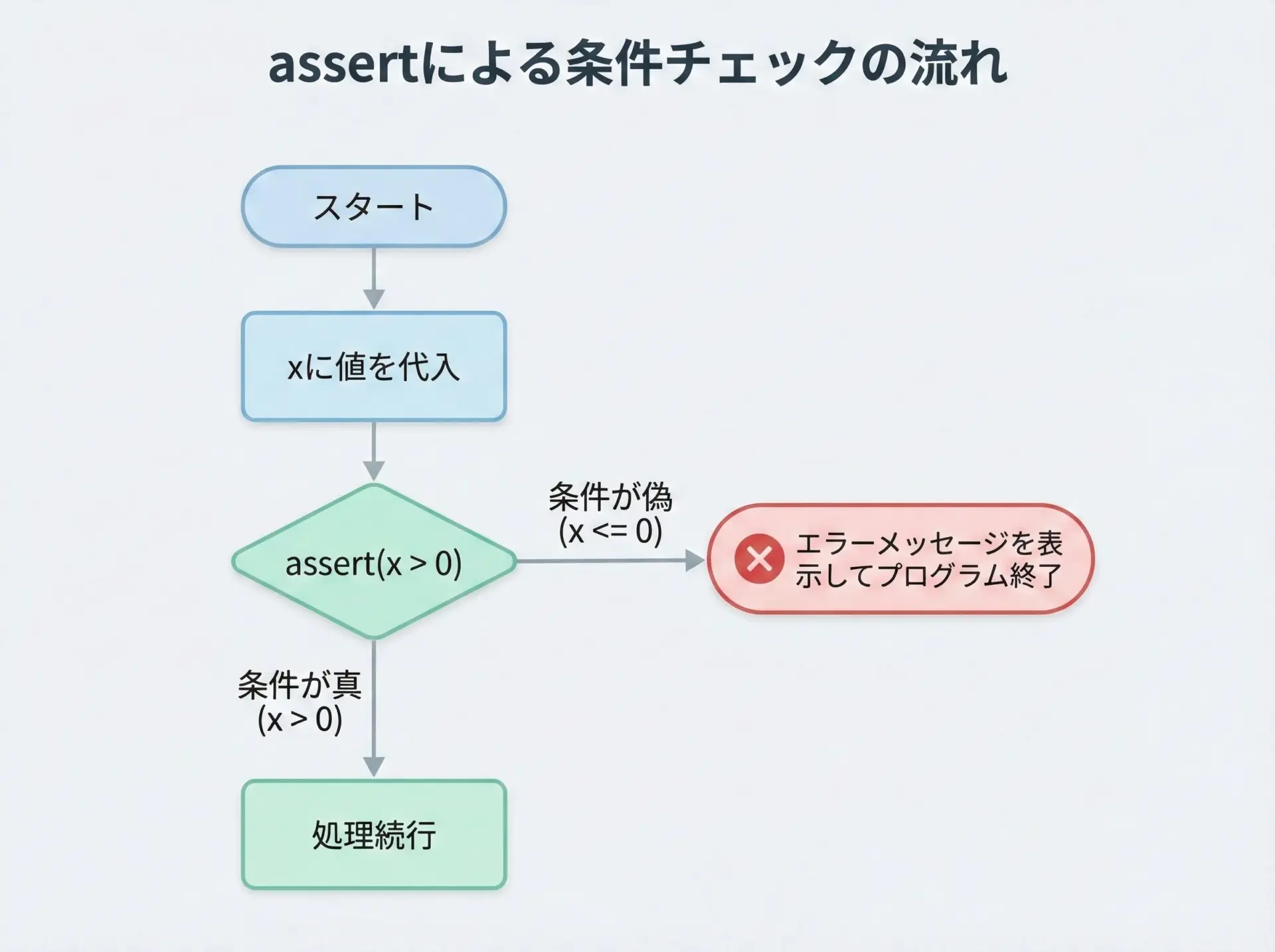

もっとも単純な例として、変数が0より大きいことを確認するコードを見てみます。

#include <stdio.h>

#include <assert.h>

int main(void) {

int x = -5;

// xは正の値であるはず、という前提をチェック

assert(x > 0);

printf("x = %d\n", x);

return 0;

}想定としては、「xは必ず正の値であるべき」という前提をassertで検証しています。

しかし、実際にはx = -5なので条件x > 0は偽になります。

この場合、実行すると次のようなメッセージが出力され、プログラムは異常終了します。

a.out: example.c:8: main: Assertion `x > 0' failed.

Aborted (core dumped)メッセージにはファイル名、行番号、失敗した条件式が含まれているため、「どこで」「どんな前提が破れたか」をすぐに特定できます。

条件が成り立つ場合の動き

条件が真であれば、assertは何もしません。

次のように値を修正すれば、正常に実行されます。

#include <stdio.h>

#include <assert.h>

int main(void) {

int x = 10;

assert(x > 0); // ここでは条件が成り立つ

printf("x = %d\n", x);

return 0;

}x = 10このように、「バグがあるときだけ止まる、安全装置」として機能するのがassertです。

実行時に何が起きているのか

エラーメッセージの内容

assertが失敗したときのメッセージは実装によって多少異なりますが、おおむね次の情報が含まれます。

- プログラム名

- ソースファイル名

- 行番号

- 関数名

- 失敗した条件式(文字列)

これらが自動で表示されるため、ログを自分で大量に埋め込むよりも手軽にバグの位置を突き止められる点が大きな利点です。

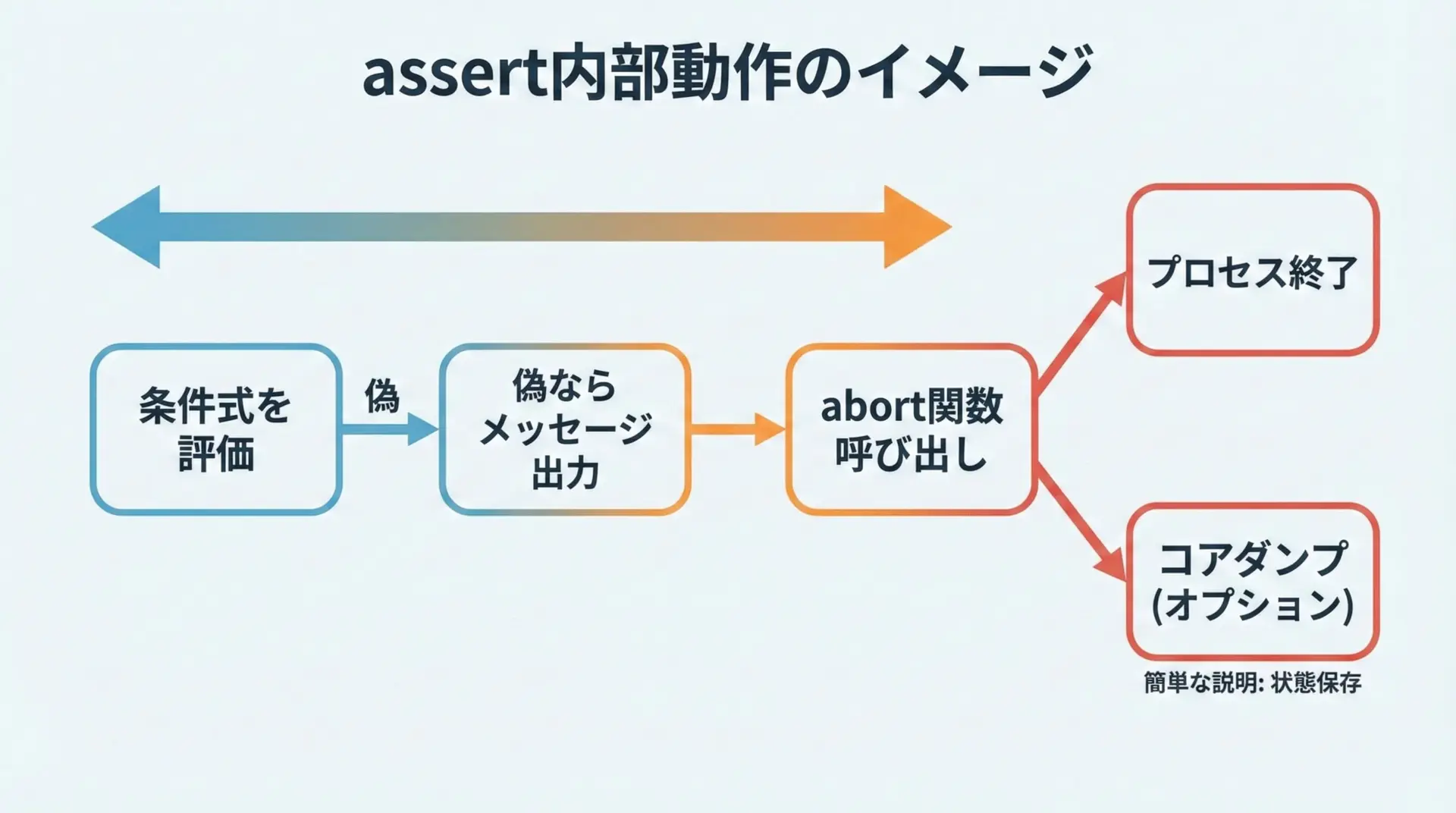

内部的な挙動(イメージ)

assertは内部的にabort関数を呼び出してプロセスを終了させます。

多くの環境では、このときコアダンプ(メモリ状態のスナップショット)が生成されることがあり、デバッガで詳細な解析が可能です。

実践的な使い方パターン

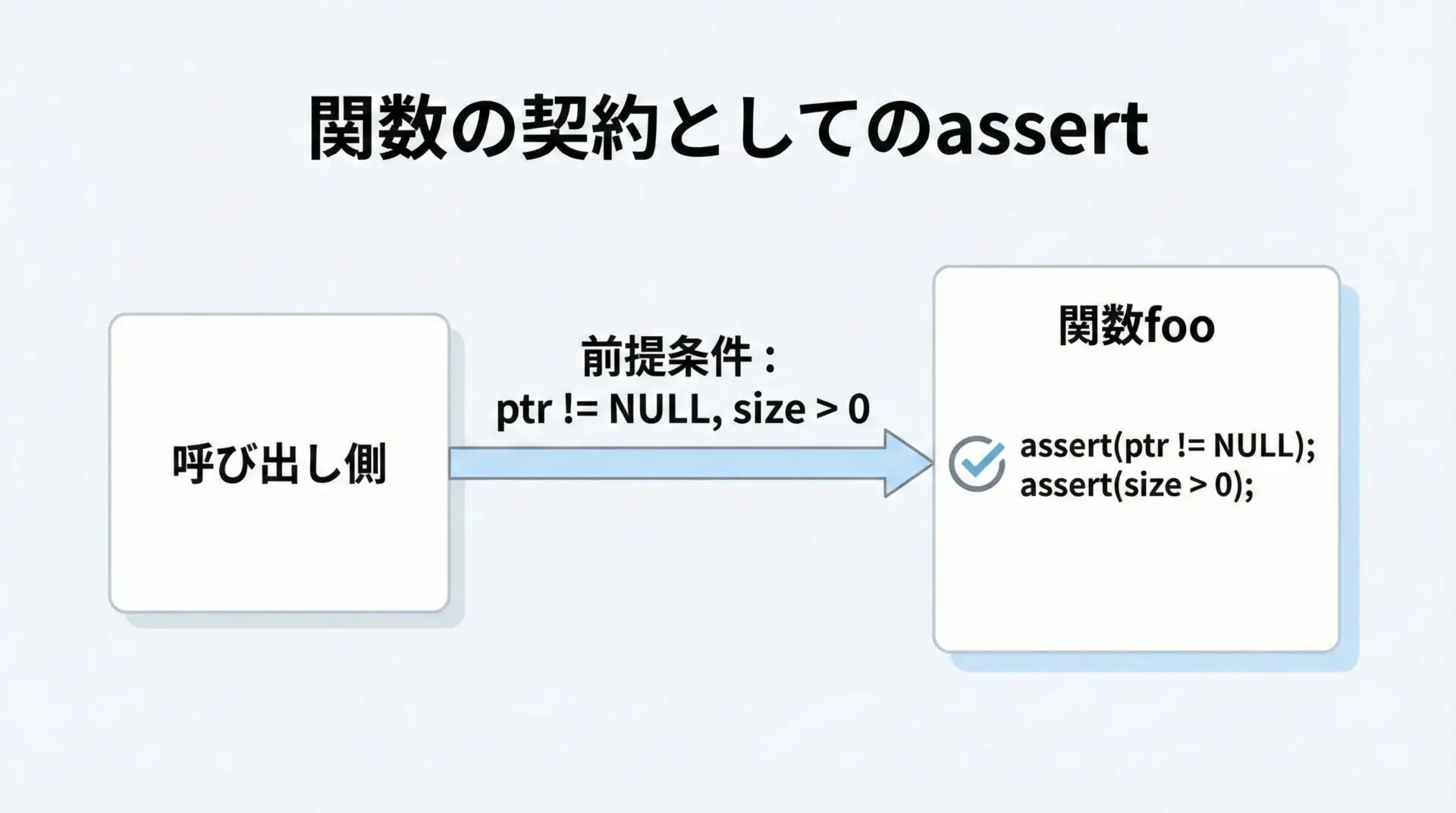

関数の引数チェック

関数が想定通りの引数を受け取っているかを保証するために、関数の冒頭でassertを使う方法はとても有効です。

#include <stdio.h>

#include <assert.h>

void print_array(const int *arr, int size) {

// 関数の前提条件(契約)を明示する

assert(arr != NULL);

assert(size > 0);

for (int i = 0; i < size; i++) {

printf("%d ", arr[i]);

}

printf("\n");

}

int main(void) {

int nums[] = {1, 2, 3};

print_array(nums, 3); // OK

print_array(NULL, 3); // ここでassertが失敗する

return 0;

}このように書くことで、「この関数はNULLポインタや0以下のサイズを受け取る設計ではない」という意図をコードで表現できます。

不変条件(invariant)のチェック

プログラムの途中で常に成り立っていてほしい条件(不変条件)をassertでチェックするのも有効です。

#include <stdio.h>

#include <assert.h>

int main(void) {

int sum = 0;

for (int i = 1; i <= 5; i++) {

sum += i;

// 途中経過として、sumが常に0より大きいはずという不変条件

assert(sum > 0);

}

printf("sum = %d\n", sum);

return 0;

}このようなチェックを入れておくと、将来的にコードを変更した際に、不変条件が崩れたタイミングですぐに異常を検出できます。

switch文のdefaultで使う

「ここには絶対に到達しないはず」という場所でassertを使うパターンもあります。

#include <stdio.h>

#include <assert.h>

enum Color {

RED,

GREEN,

BLUE

};

const char *color_to_string(enum Color c) {

switch (c) {

case RED: return "RED";

case GREEN: return "GREEN";

case BLUE: return "BLUE";

default:

// 列挙値以外は来ないはず

assert(0);

return "UNKNOWN";

}

}

int main(void) {

printf("%s\n", color_to_string(RED));

// 不正な値を渡してみる

printf("%s\n", color_to_string(100)); // ここでassertが失敗

return 0;

}到達してはいけない経路を検出する用途ではassert(0);という書き方がよく使われます。

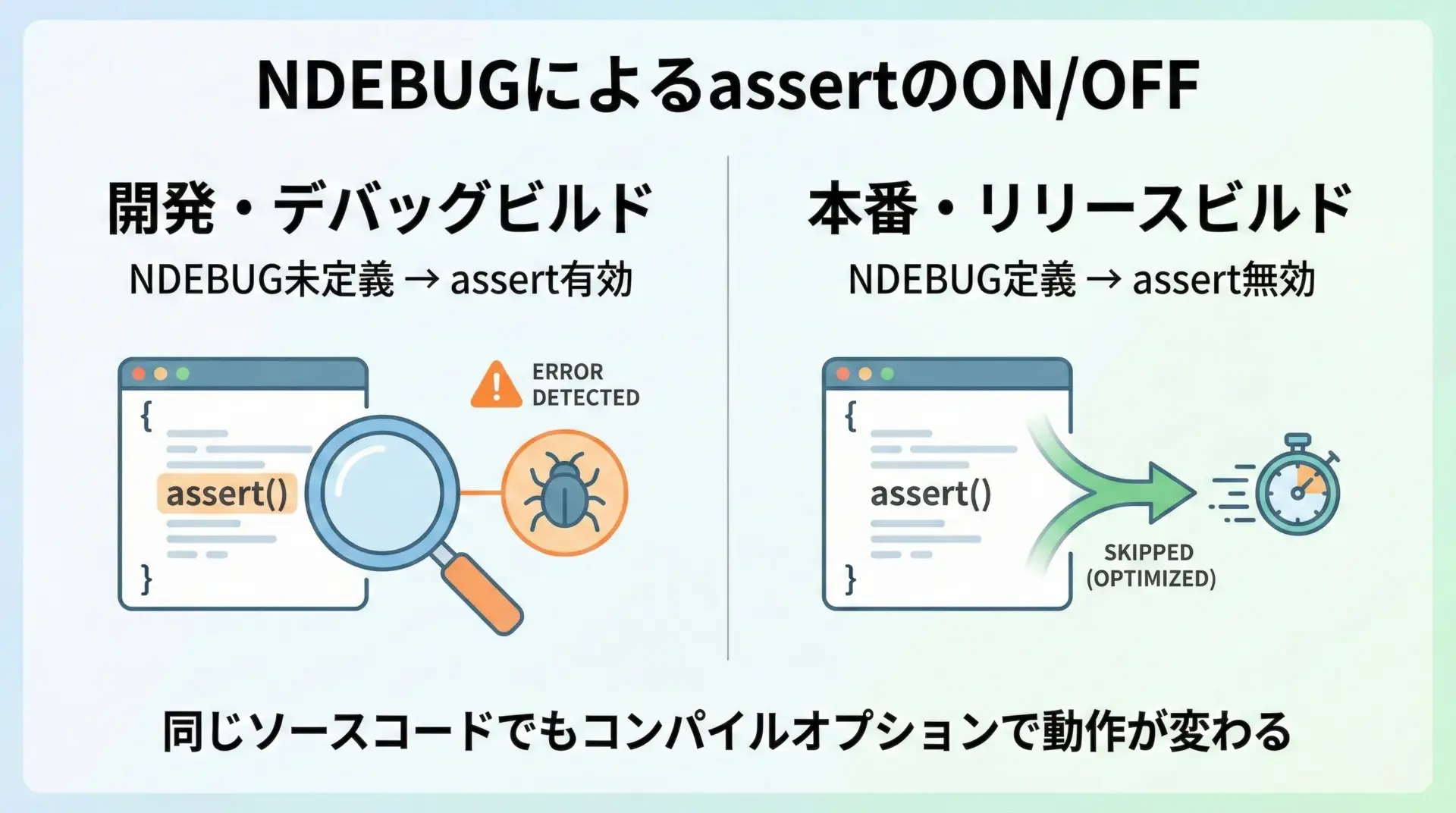

NDEBUGによる有効・無効の切り替え

NDEBUGマクロとは

assertマクロはNDEBUGという名前のマクロで有効・無効を切り替えられます。

- NDEBUGが定義されていないとき: assertは有効(条件をチェックして失敗時に終了)

- NDEBUGが定義されているとき: assertは無効(式自体がコンパイル時に削除される)

コンパイル時に次のように指定すると、NDEBUGを定義できます。

gcc -DNDEBUG main.c -o mainこのようにビルドオプションを切り替えることで、デバッグ時にはassertを有効に、本番用バイナリでは無効にするといった運用が可能です。

NDEBUG定義時の動作

ヘッダ<assert.h>の実装では、おおむね次のようなマクロ定義になっています(イメージ)。

#ifdef NDEBUG

#define assert(ignore) ((void)0)

#else

#define assert(expr) /* 条件チェックして失敗ならabort */

#endifNDEBUGが定義されている場合、assertは((void)0)に置き換えられ、条件式自体が評価されません。

そのため、assertの中に副作用を持つ処理を書いてはいけません。

assertを使うときの注意点

本番(リリース)コードで使うべきか

assertは主に開発・テスト段階で利用することを前提に設計されています。

NDEBUGで無効化されることを踏まえると、次のような方針が適切です。

- 「バグがあれば即座に開発者に気付かせたい」チェックにはassertを使う

- 「本番で絶対に守りたい安全性」(入力値の検証など)は、通常のif文とエラー処理で対処する

たとえば、ユーザーから受け取る入力値のチェックをassertに任せてしまうと、NDEBUG定義時には一切チェックされず、危険な状態になる可能性があります。

副作用を持つ式を書かない

先ほど触れたように、NDEBUG定義時にはassertの条件式は評価されません。

そのため、次のようなコードは非常に危険です。

#include <assert.h>

int x = 0;

// 副作用(インクリメント)を含むNGな例

assert(++x > 0);NDEBUGが未定義ならxはインクリメントされますが、NDEBUGを定義するとxは増えません。

ビルド設定で動作が変わるのは致命的です。

assertの条件式には、副作用を持たない純粋な式だけを書くことが鉄則です。

インクリメントや関数呼び出しなどで状態が変わる処理は避けてください。

パフォーマンスへの影響

assertは条件式を評価するため、重い処理を多数含む場合はパフォーマンスに影響することがあります。

とはいえ、一般にはデバッグ用途であり、NDEBUGで無効化できるため、「デバッグビルドでは安全性を優先、本番ビルドではパフォーマンスを優先」という使い分けが現実的です。

まとめ

assertマクロは、プログラム中の前提条件や不変条件が破られた瞬間にバグを発見できる強力なデバッグ支援機能です。

#include <assert.h>とassert(条件式);だけで導入でき、失敗時にはファイル名や行番号、式の内容を表示してくれるため、原因特定の時間を大きく短縮できます。

一方で、NDEBUGにより無効化される仕組みを理解し、副作用を含む式を書かないことや、本番向けのエラー処理とは使い分けることが重要です。

開発中のコードに積極的にassertを仕込んでおくことで、バグの早期発見と品質向上につながります。