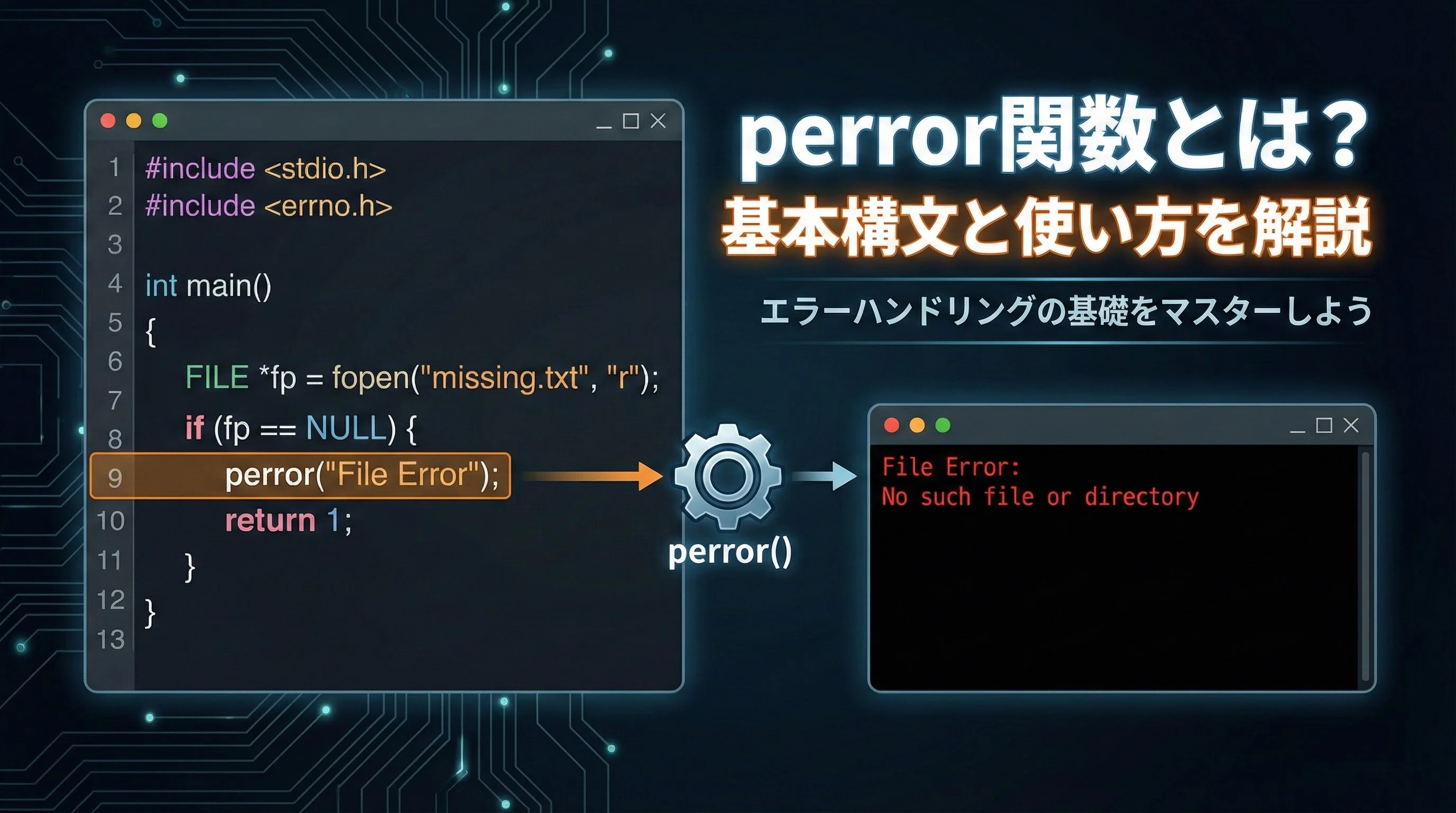

C言語でシステムコールやライブラリ関数が失敗したとき、原因が分からず困ることは少なくありません。

そんなときに役立つのがperror関数です。

perrorは、直前に発生したエラー内容を、人間が読めるメッセージとして表示してくれる関数です。

本記事では、perrorの基本構文から、実際の使い方、注意点までを、サンプルコード付きで分かりやすく解説します。

C言語のperror関数とは

perror関数の役割

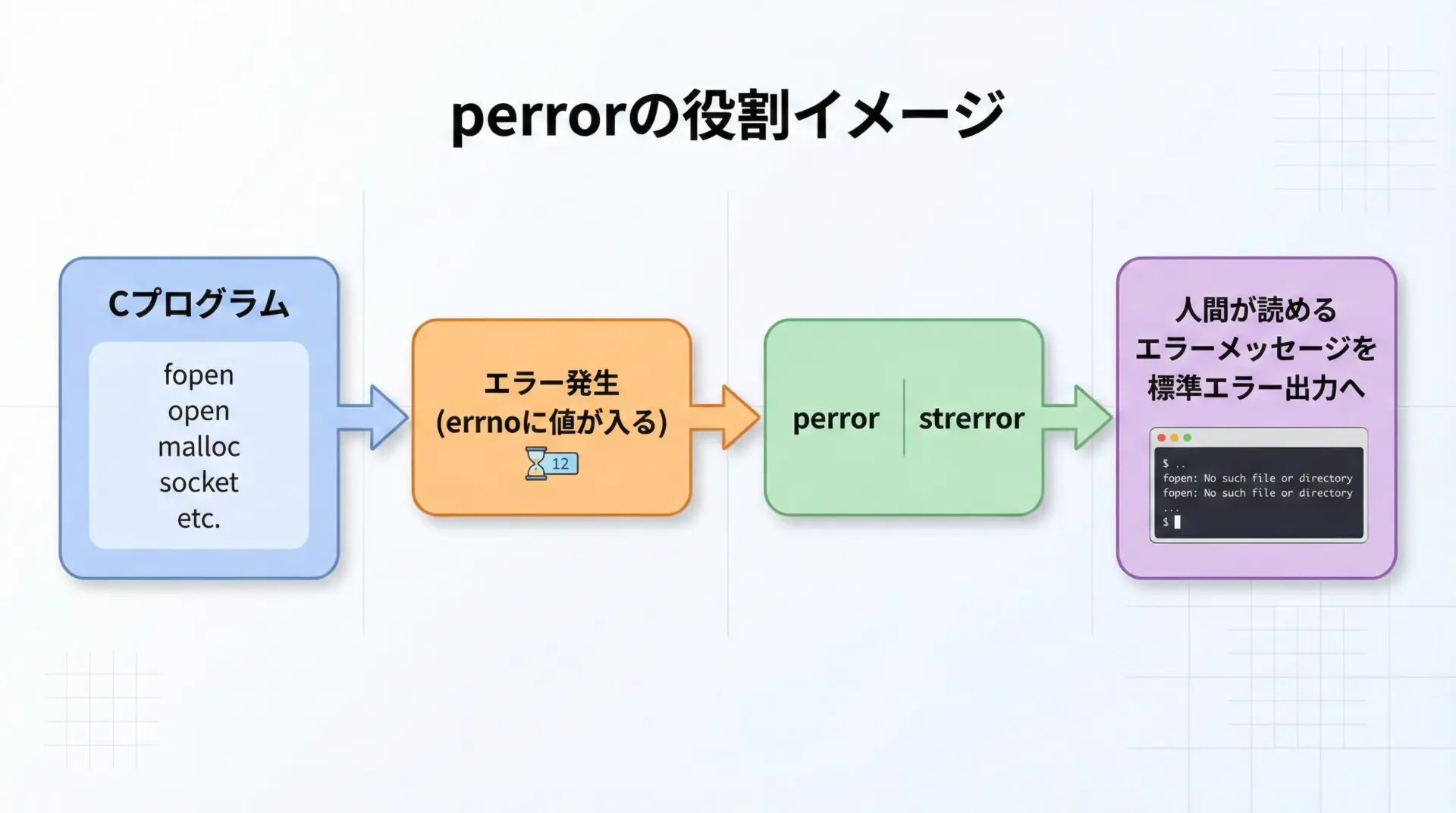

C言語のperror関数は、標準ライブラリが提供するエラー表示専用の関数です。

主な役割は次の1点に集約されます。

直前に発生したエラー番号(errno)に対応するメッセージを、標準エラー出力(stderr)に表示することです。

多くのシステムコールや標準ライブラリ関数は、失敗したときにerrnoというグローバル変数にエラー番号を設定します。

perrorは、このerrnoの値をもとに、対応するエラーメッセージを表示します。

たとえば、存在しないファイルをfopenで開こうとして失敗した場合、errnoにはENOENT(No such file or directory)が設定され、perrorを呼び出すと、その旨をメッセージとして出力してくれます。

どのヘッダファイルで定義されているか

perror関数を使うには、次のヘッダファイルをインクルードします。

#include <stdio.h>… perror本体の宣言#include <errno.h>… errnoの宣言およびエラー番号の定義

一般的には、エラー処理を行うプログラムでは<stdio.h>と<errno.h>をセットでインクルードすることが多いです。

perror関数の基本構文

関数プロトタイプと戻り値

perrorの宣言は、標準的な処理系では次のようになっています。

void perror(const char *s);ポイントは次の通りです。

- 戻り値は

void… 成功・失敗という概念はなく、単にメッセージを出力するだけです。 - 引数は

const char *s… メッセージの先頭に付ける、任意の文字列(接頭辞)です。

perrorは、errnoの値を見てエラーメッセージを構成するだけなので、perror自体の成否を気にする必要はありません。

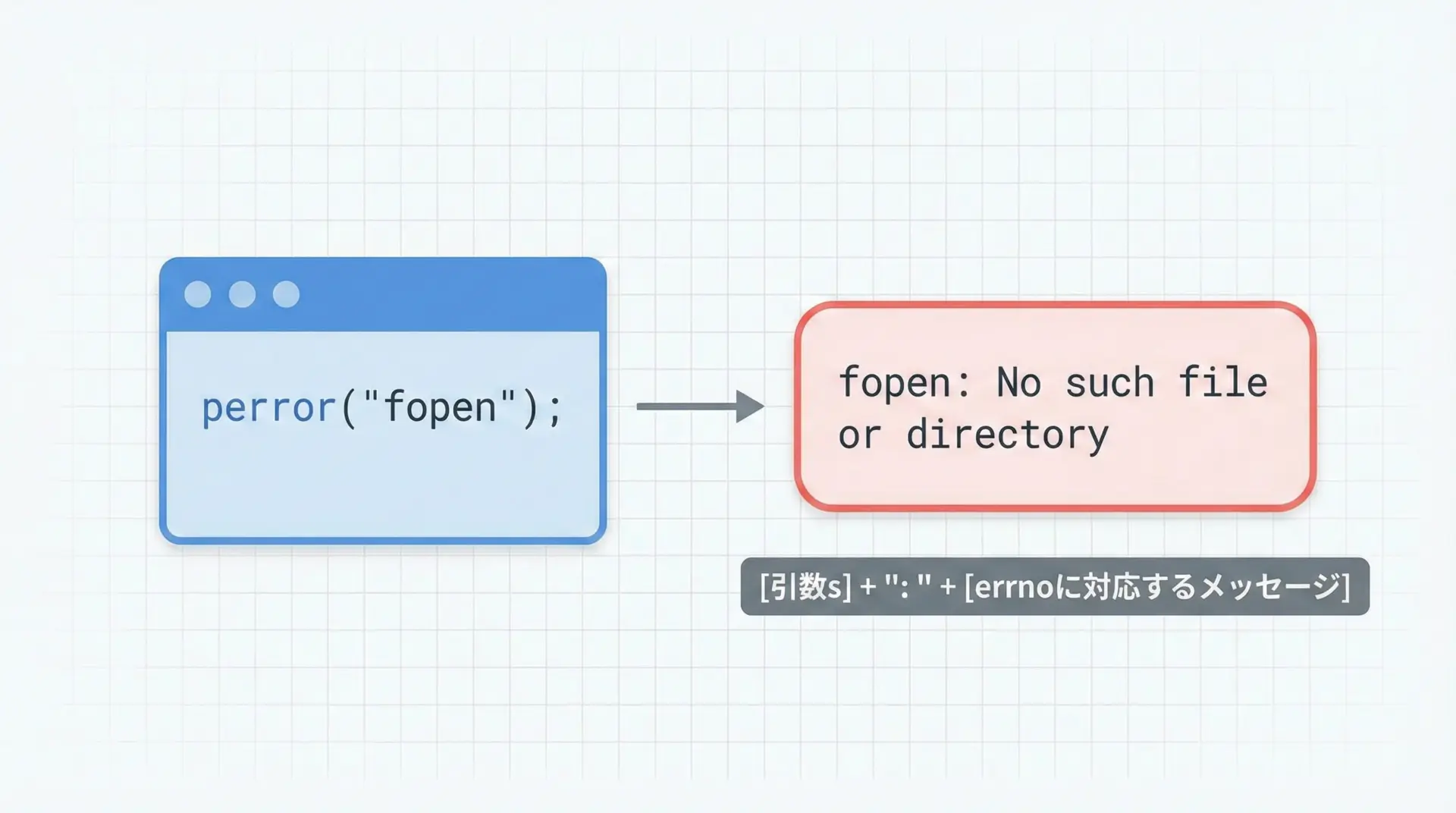

出力される文字列の形式

perrorが出力する文字列は、一般的に次の形式です。

s: エラーメッセージ\n

具体例として、次のようなコードを考えます。

perror("fopen");このとき、errnoにENOENTが入っていれば、典型的な出力は次のようになります。

fopen: No such file or directory引数sに渡した文字列は、そのままプレフィックスとして使用されるため、どの処理でエラーが起きたのかが判別しやすくなります。

perrorの基本的な使い方

fopenとperrorを組み合わせたサンプル

まずは、存在しないファイルを開き、perrorでエラー表示を行うシンプルな例を示します。

#include <stdio.h> // perror, fopenなど

#include <errno.h> // errno

int main(void) {

// わざと存在しないファイル名を指定する

const char *filename = "no_such_file.txt";

// ファイルを読み取りモードで開く

FILE *fp = fopen(filename, "r");

// fopenが失敗するとNULLが返る

if (fp == NULL) {

// ここでerrnoにはエラー番号がセットされている

// どの操作でエラーが起きたか分かるように接頭辞を付ける

perror("fopen");

// errnoの値自体を確認したい場合はprintfなどで表示してもよい

// printf("errno = %d\n", errno);

return 1; // 異常終了

}

// ファイル操作ができていればここに処理を書く

fclose(fp);

return 0; // 正常終了

}コンパイル・実行環境によって異なりますが、典型的には次のような出力になります。

fopen: No such file or directoryこのように、perrorに処理内容を示す短い文字列を渡すことで、エラーの原因と発生箇所がひと目で分かるようになります。

errnoとperrorの関係

errnoとは何か

errnoは、標準ライブラリおよび一部の関数が失敗したときに設定する、スレッド局所(あるいはプロセス局所)なエラー番号です。

型はintで、多くの実装ではerrnoの値ごとにENOENTやEACCESなどのマクロが定義されています。

重要な点は、errnoの値は、関数が成功した場合には変化しないことがあるという点です。

そのため、エラー判定は必ず関数の戻り値で行い、その直後にerrnoを参照する必要があります。

perrorを呼び出すタイミング

perrorは常にerrnoの現在の値を見てメッセージを表示します。

そのため、エラーが発生したら、すぐにperrorを呼び出すことが重要です。

望ましいパターンは、次のような流れです。

- 関数を呼び出す。

- 戻り値で成功・失敗を判定する。

- 失敗していたら、その直後にperrorを呼び出す。

たとえばopen関数を使う場合、次のようにします。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

#include <fcntl.h> // open

#include <unistd.h> // close

int main(void) {

int fd = open("no_such_file.txt", O_RDONLY);

if (fd == -1) { // open失敗時は-1

// ここで既にerrnoにエラー番号が入っているので、すぐperror

perror("open");

return 1;

}

// ファイルディスクリプタが取得できていればここに処理を書く

close(fd);

return 0;

}別の処理を挟んでしまうと、他のライブラリ関数がerrnoを書き換える可能性があるため、正しいエラー内容が分からなくなってしまいます。

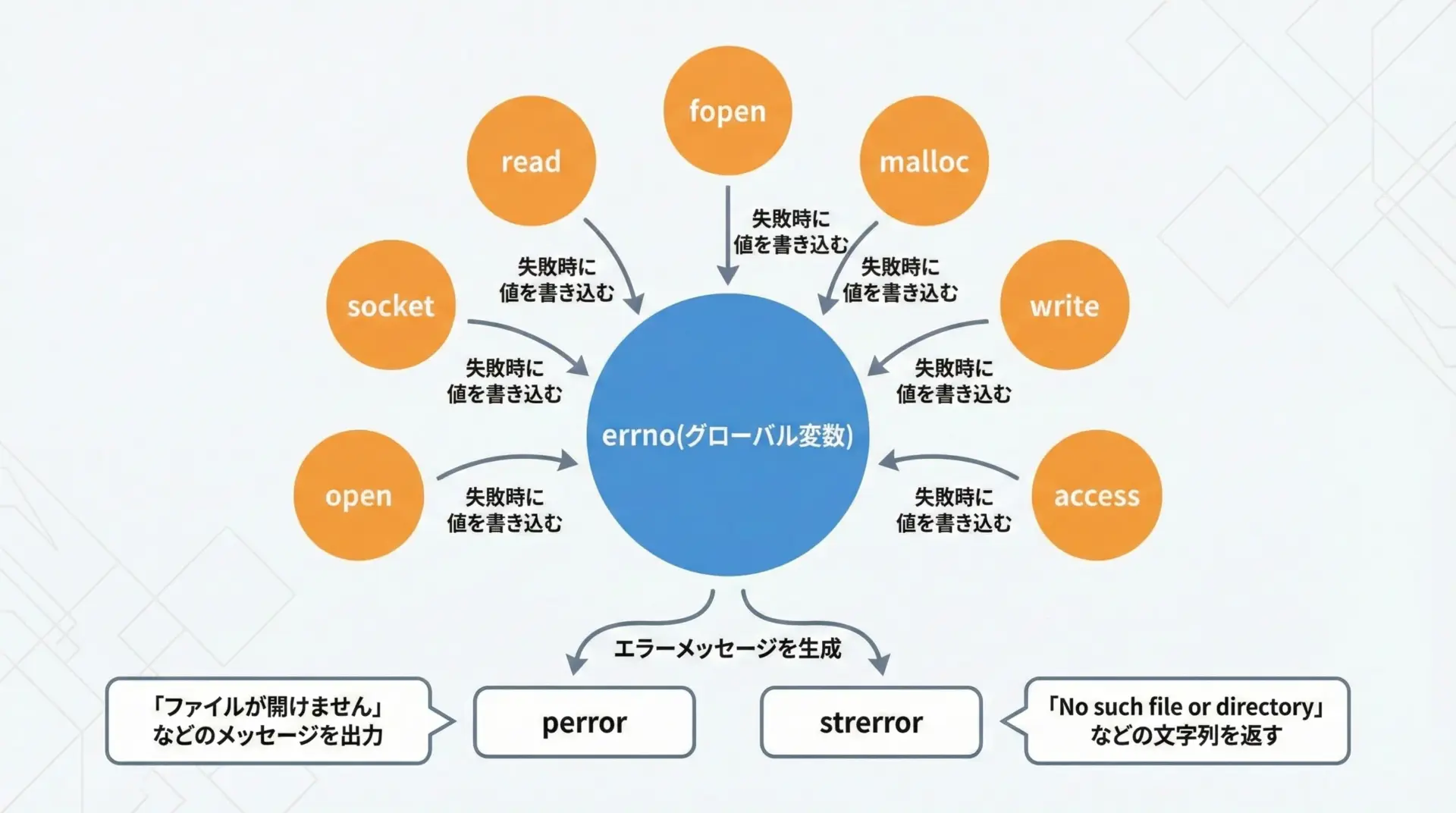

perrorとstrerrorの違い

strerrorとの比較

エラーメッセージを取得する関数としてstrerrorもよく使われます。

perrorとの違いを整理しておくと理解が深まります。

以下に、簡単な比較表を示します。

| 項目 | perror | strerror |

|---|---|---|

| ヘッダ | stdio.h | string.h |

| プロトタイプ | void perror(const char *s); | char *strerror(int errnum); |

| 使うエラー番号 | 現在のerrno | 引数で渡したエラー番号 |

| 出力先 | stderrへ直接出力 | 文字列へのポインタを返す |

| 使いどころ | すぐにエラー内容を表示したいとき | メッセージを加工・保存したいとき |

perrorは「いま起きたエラーをそのまま表示する」用途に適しています。

一方で、strerrorは、エラーメッセージ文字列を手元で扱いたい、ログファイルにフォーマットして出力したい、といった場合に向いています。

strerrorと組み合わせたサンプル

perrorの代わりにstrerrorを使って、自分でメッセージを組み立てる例を示します。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

#include <string.h> // strerror

int main(void) {

FILE *fp = fopen("no_such_file.txt", "r");

if (fp == NULL) {

// errnoを使ってエラーメッセージを取得

const char *msg = strerror(errno);

// 自前でフォーマットして標準エラー出力へ

fprintf(stderr, "fopen error: %s\n", msg);

return 1;

}

fclose(fp);

return 0;

}perrorを使うと1行で済む処理を、strerrorを使うと多少冗長になりますが、メッセージの形式を柔軟に制御できるという利点があります。

perror使用時の注意点とコツ

errnoを自分で書き換えない

errnoはライブラリ側が使うための変数なので、ユーザプログラムから不用意に変更しないことが基本です。

明示的に0を代入するケースもありますが、その場合は「これから行う処理でエラーが起きたかどうかを判定するために初期化しておく」といった、意図を明確にしておくことが重要です。

特に、エラー処理中に別の関数を呼び出すと、その関数がerrnoを書き換える可能性があります。

perrorを呼ぶ前に、余計な関数を挟まないよう注意してください。

出力先は標準エラー出力(stderr)

perrorはstderrに対して出力を行います。

これは通常の標準出力(stdout)とは別のストリームであり、リダイレクトやログ出力の際に役立ちます。

たとえば、Unix系環境でプログラムを実行するときに、次のようにすることで、標準出力とエラー出力を別々のファイルに保存できます。

./a.out > normal.log 2> error.logperrorのメッセージはerror.logにのみ出力されるため、通常の結果とエラーを分けて管理することができます。

マルチスレッド環境での扱い

現代的な処理系では、errnoはスレッドごとのローカル変数として実装されています。

そのため、通常はスレッド間でerrnoの値が干渉することはありません。

ただし、スレッド内でも、1つのエラーに対して複数の関数を挟んでからperrorを呼ぶような書き方をすると、errnoが上書きされてしまう可能性があるため、やはり「エラー直後にperror」を守ることが重要です。

実践的なエラーハンドリング例

ファイルコピーとperrorの活用

最後に、perrorを活用した少しだけ実践的なサンプルとして、シンプルなファイルコピー処理を示します。

各ステップでエラーが起きた場合に、どの処理で失敗したのかが分かるようにperrorを使っています。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

int copy_file(const char *src, const char *dst) {

FILE *in = fopen(src, "rb");

if (in == NULL) {

perror("fopen src"); // 入力側ファイルを開く際のエラー

return -1;

}

FILE *out = fopen(dst, "wb");

if (out == NULL) {

perror("fopen dst"); // 出力側ファイルを開く際のエラー

fclose(in); // 既に開いたファイルは閉じる

return -1;

}

int ch;

while ((ch = fgetc(in)) != EOF) {

if (fputc(ch, out) == EOF) {

perror("fputc"); // 書き込みエラー

fclose(in);

fclose(out);

return -1;

}

}

if (ferror(in)) {

// 読み込み側でエラーが起きていないか確認

perror("fgetc");

fclose(in);

fclose(out);

return -1;

}

fclose(in);

fclose(out);

return 0;

}

int main(void) {

const char *src = "input.txt";

const char *dst = "output.txt";

if (copy_file(src, dst) != 0) {

fprintf(stderr, "copy_file failed.\n");

return 1;

}

printf("Copy succeeded.\n");

return 0;

}実行時に、たとえばinput.txtが存在しなければ、次のようなエラーが出力されます。

fopen src: No such file or directory

copy_file failed.どの処理のどの段階で失敗したのかを、perrorのプレフィックス文字列で明確にしておくことで、トラブルシューティングが格段に楽になります。

まとめ

perror関数は、errnoに格納されたエラー情報を、人間が読める形で標準エラー出力に表示するためのシンプルかつ強力な関数です。

使い方はperror("ラベル文字列");と非常に簡単ですが、エラー発生直後に呼び出すこと、errnoを不用意に書き換えないことなど、いくつかのポイントを押さえることで、信頼性の高いエラーハンドリングが行えます。

fopenやopenと組み合わせて、どの処理で何が原因で失敗したかを明確に表示しつつ、必要に応じてstrerrorでメッセージを加工するなど、場面に応じて使い分けることが大切です。