C言語でプログラムの動作を柔軟にするには、環境変数をうまく活用することがとても重要です。

本記事では、標準ライブラリ関数getenvを使って環境変数を取得する基本から、実践的なサンプルコードまでを丁寧に解説します。

開発・検証・本番などの環境切り替えや、設定ファイルパスの指定などに役立つ考え方も合わせて整理していきます。

getenvとは何か

環境変数とgetenvの役割

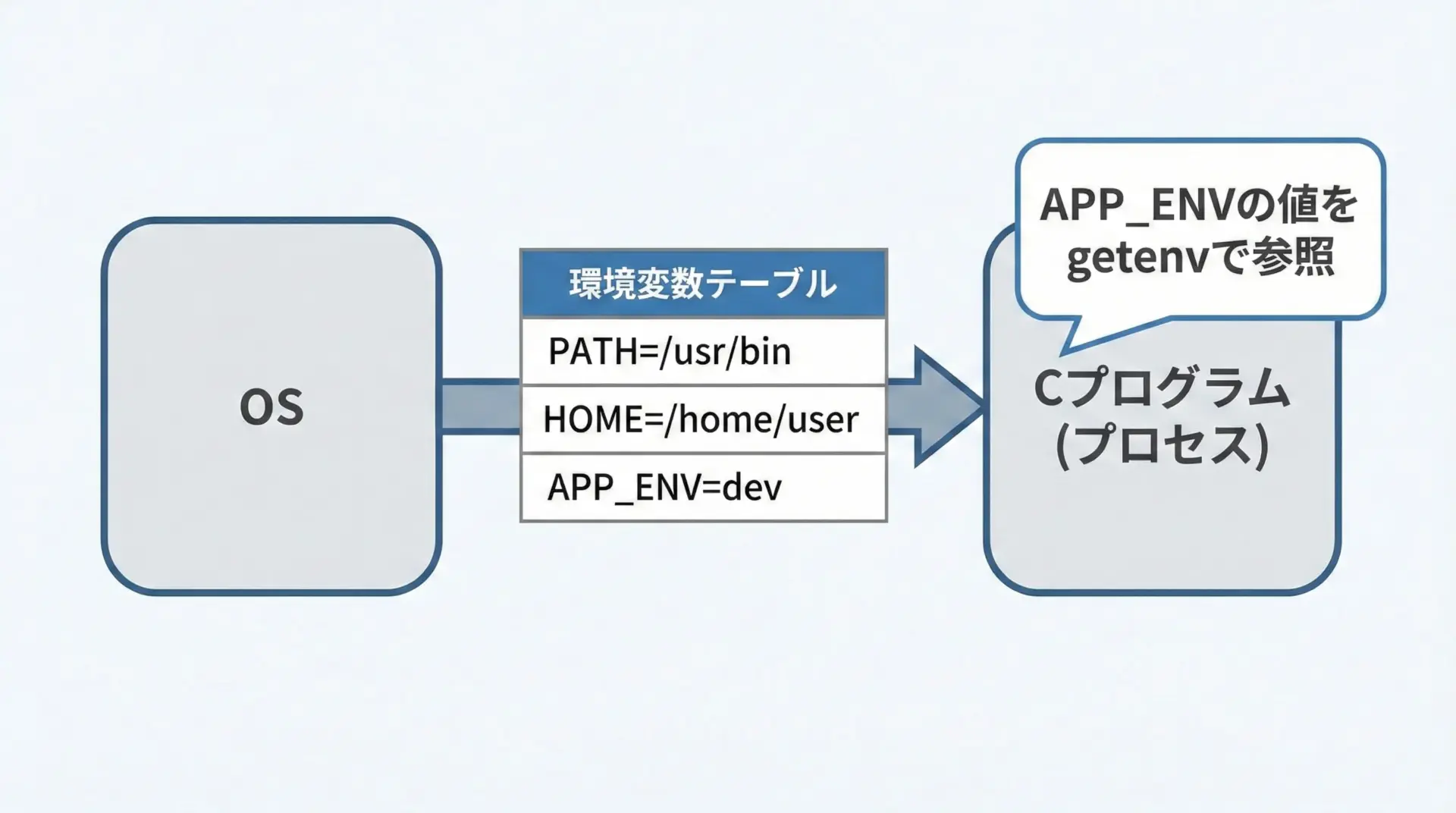

環境変数とは、OSがプロセスに対して渡す設定情報のことで、ユーザー名やパス、言語設定、アプリ固有の設定などを格納できます。

C言語では、この環境変数をgetenv関数で取得します。

環境変数は、シェルやOSから設定され、プロセス生成時にまとめて渡されます。

Cのmain関数の第3引数char *envp[]として扱う方法もありますが、簡単に1つずつ値を取り出したい場合にはgetenvを使うのが便利です。

getenvの宣言とヘッダファイル

getenvは標準ライブラリ関数で、宣言は次のようになっています。

/* getenvの宣言はstdlib.hに含まれています */

char *getenv(const char *name);この関数を使うには、必ず#include <stdlib.h>を記述します。

戻り値はchar *で、指定した環境変数が存在すれば、その値を指す文字列へのポインタが返されます。

存在しない場合はNULLが返されます。

基本的な使い方

最小限のサンプルコード

環境変数PATHを取得して表示する、最小限のサンプルコードを見てみます。

#include <stdio.h> // printfを使うため

#include <stdlib.h> // getenvを使うため

int main(void) {

/* "PATH"環境変数の値を取得 */

const char *name = "PATH";

char *value = getenv(name);

if (value != NULL) {

/* 取得に成功した場合、値を表示 */

printf("%s=%s\n", name, value);

} else {

/* 環境変数が存在しない場合 */

printf("%s is not set.\n", name);

}

return 0;

}出力例(環境によって異なります):

PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/binポイントは、戻り値がNULLかどうかを必ず確認することです。

存在しない環境変数に対して文字列操作を行うと、即座に未定義動作につながってしまいます。

よく使う環境変数の例

環境によって異なりますが、代表的な環境変数には次のようなものがあります。

| 環境変数名 | 主な意味(例) |

|---|---|

| PATH | 実行ファイルを探すパスの一覧 |

| HOME | ユーザーのホームディレクトリ |

| USER | ログインユーザー名 |

| LANG | ロケール(言語と文字コード) |

| TMPDIR | 一時ファイル用ディレクトリ |

| SHELL | 利用中のシェル |

これらをgetenvで取得することで、ユーザー環境に依存したパスや設定を、プログラム側から自動的に追従させることができます。

NULLチェックとエラー処理の考え方

必ずやるべきNULLチェック

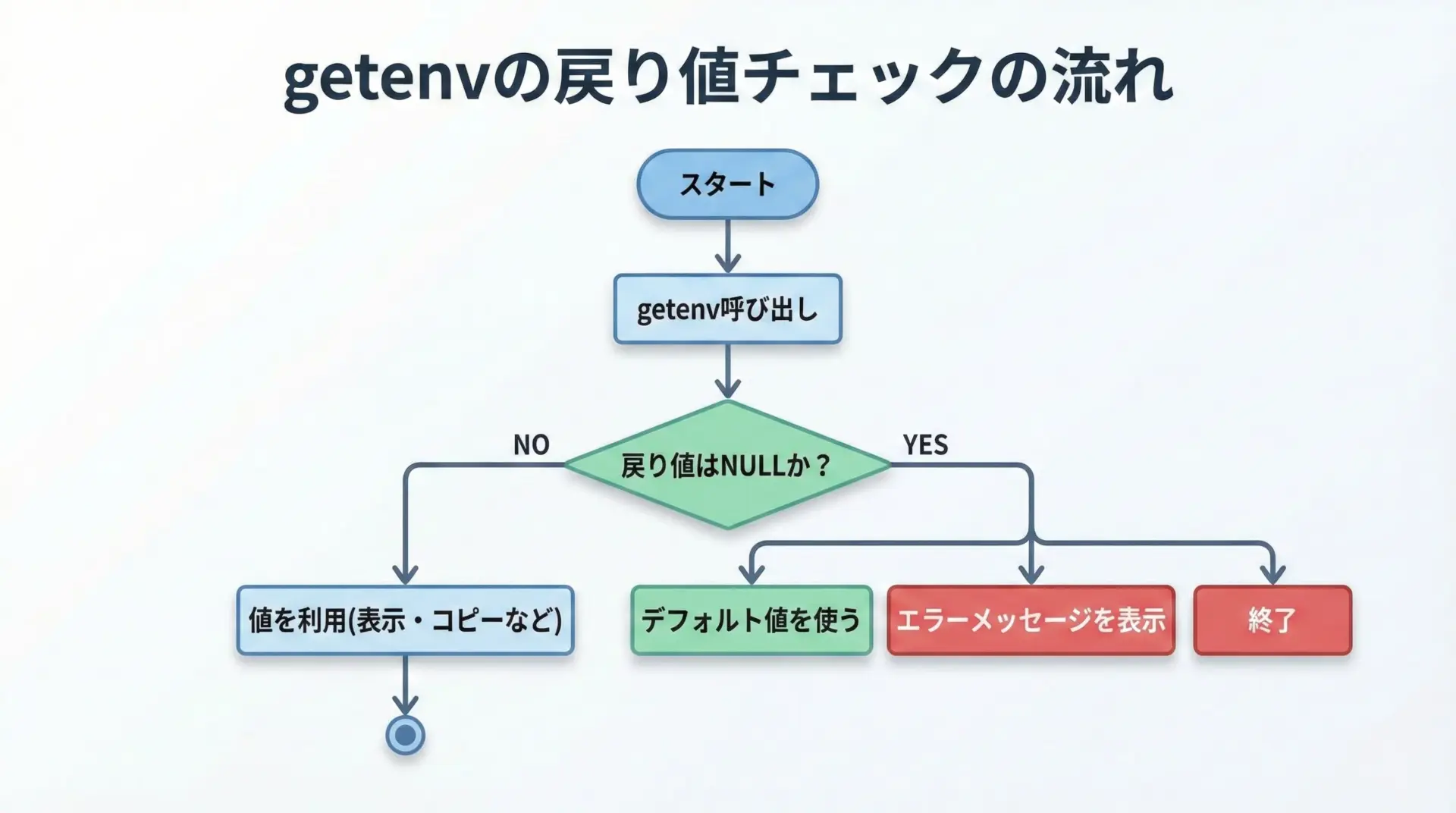

環境変数は必ずしも存在するとは限らないため、getenvの戻り値に対するNULLチェックは必須です。

特に、アプリ独自の環境変数(例: APP_CONFIG_PATH)は、設定し忘れも起こりやすいです。

次のサンプルは、環境変数から設定を読み取り、無い場合はデフォルト値を使う例です。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {

const char *env_name = "APP_MODE";

char *mode = getenv(env_name);

if (mode == NULL) {

/* 環境変数が設定されていない場合はデフォルト値を使用 */

mode = "production"; // リテラル文字列

printf("%s is not set. Use default: %s\n", env_name, mode);

} else {

printf("%s=%s\n", env_name, mode);

}

/* modeの値に応じて挙動を分岐するなどの処理を書く */

if (mode[0] == 'd') {

printf("Run in DEBUG-like mode.\n");

}

return 0;

}出力例1(APP_MODE=devのとき):

APP_MODE=dev

Run in DEBUG-like mode.出力例2(APP_MODE未設定のとき):

APP_MODE is not set. Use default: production

Run in DEBUG-like mode.このように、設定ミスを致命的エラーにするか、デフォルト値で進めるかを、設計方針として明確にしておくと良いです。

戻り値ポインタの取り扱いに関する注意点

返される文字列は書き換えない

getenvが返すポインタは、内部の環境変数テーブル内の領域を指しています。

そのため、次のような書き換えは行ってはいけません。

char *p = getenv("HOME");

if (p != NULL) {

/* こうした書き換えは未定義動作になる可能性があるためNG */

// p[0] = '/'; // 書き換え禁止のメモリかもしれない

}書き換える必要がある場合は、strcpyやstrncpyなどで自前のバッファにコピーしてから操作してください。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

int main(void) {

char *home_env = getenv("HOME");

if (home_env == NULL) {

printf("HOME is not set.\n");

return 1;

}

/* 適当な大きさのバッファを用意してコピーする */

char buf[512];

/* バッファサイズを超えないように安全にコピー */

strncpy(buf, home_env, sizeof(buf) - 1);

buf[sizeof(buf) - 1] = '\0'; // 終端を保証

printf("Original HOME: %s\n", home_env);

/* 自前バッファなら書き換えてもOK */

buf[0] = '/';

printf("Modified copy : %s\n", buf);

return 0;

}Original HOME: /home/user

Modified copy : /home/user(例では見た目は変わっていませんが、環境変数本体ではなくコピーを操作している点が重要です)

メモリ解放が不要であること

getenvの戻り値に対してfreeしてはいけません。

これは、ライブラリ側が管理しているメモリであり、ユーザー側が解放すべきではないためです。

char *p = getenv("PATH");

if (p != NULL) {

// free(p); // 絶対にNG

}必要に応じて、自前でmallocしたバッファにコピーし、そのコピーだけをfreeするようにしてください。

実践サンプル1: 設定ファイルパスを環境変数で切り替える

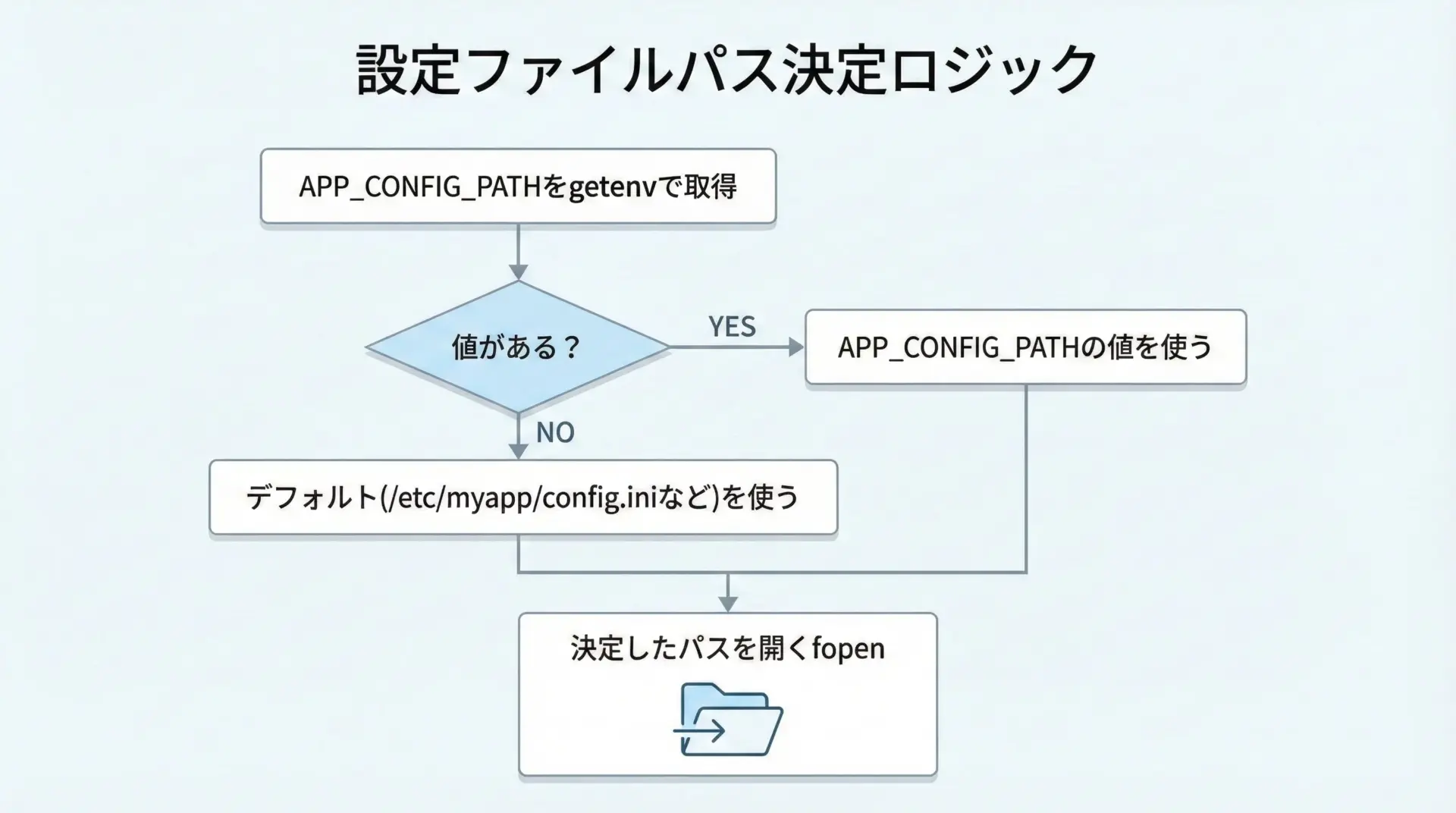

要件と全体像

アプリケーションの設定ファイルパスを、環境変数APP_CONFIG_PATHで上書きできるようにするサンプルです。

環境変数があればそれを使い、無ければデフォルトパスを使うというよくあるパターンを実装します。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {

const char *env_name = "APP_CONFIG_PATH";

const char *default_path = "/etc/myapp/config.ini";

/* 環境変数から設定ファイルパスを取得 */

char *config_path = getenv(env_name);

if (config_path == NULL || config_path[0] == '\0') {

/* 未設定または空文字の場合はデフォルトパスを使用 */

config_path = (char *)default_path; // キャストは単なる警告回避

printf("%s is not set. Use default path: %s\n", env_name, config_path);

} else {

printf("Use config path from %s: %s\n", env_name, config_path);

}

/* 実際に開いてみる(存在チェックを兼ねる) */

FILE *fp = fopen(config_path, "r");

if (fp == NULL) {

fprintf(stderr, "Failed to open config file: %s\n", config_path);

return 1;

}

printf("Config file opened successfully: %s\n", config_path);

/* ここで設定ファイルを読み込む処理を書く */

fclose(fp);

return 0;

}出力例1(APP_CONFIG_PATH未設定のとき):

APP_CONFIG_PATH is not set. Use default path: /etc/myapp/config.ini

Failed to open config file: /etc/myapp/config.ini出力例2(APP_CONFIG_PATH=/tmp/conf.iniで、かつそのファイルが存在する場合):

Use config path from APP_CONFIG_PATH: /tmp/conf.ini

Config file opened successfully: /tmp/conf.iniこのように、デプロイ環境ごとに設定ファイルの場所を変えたい場合などに、getenvが非常に有用です。

実践サンプル2: 実行モード(開発・本番)の切り替え

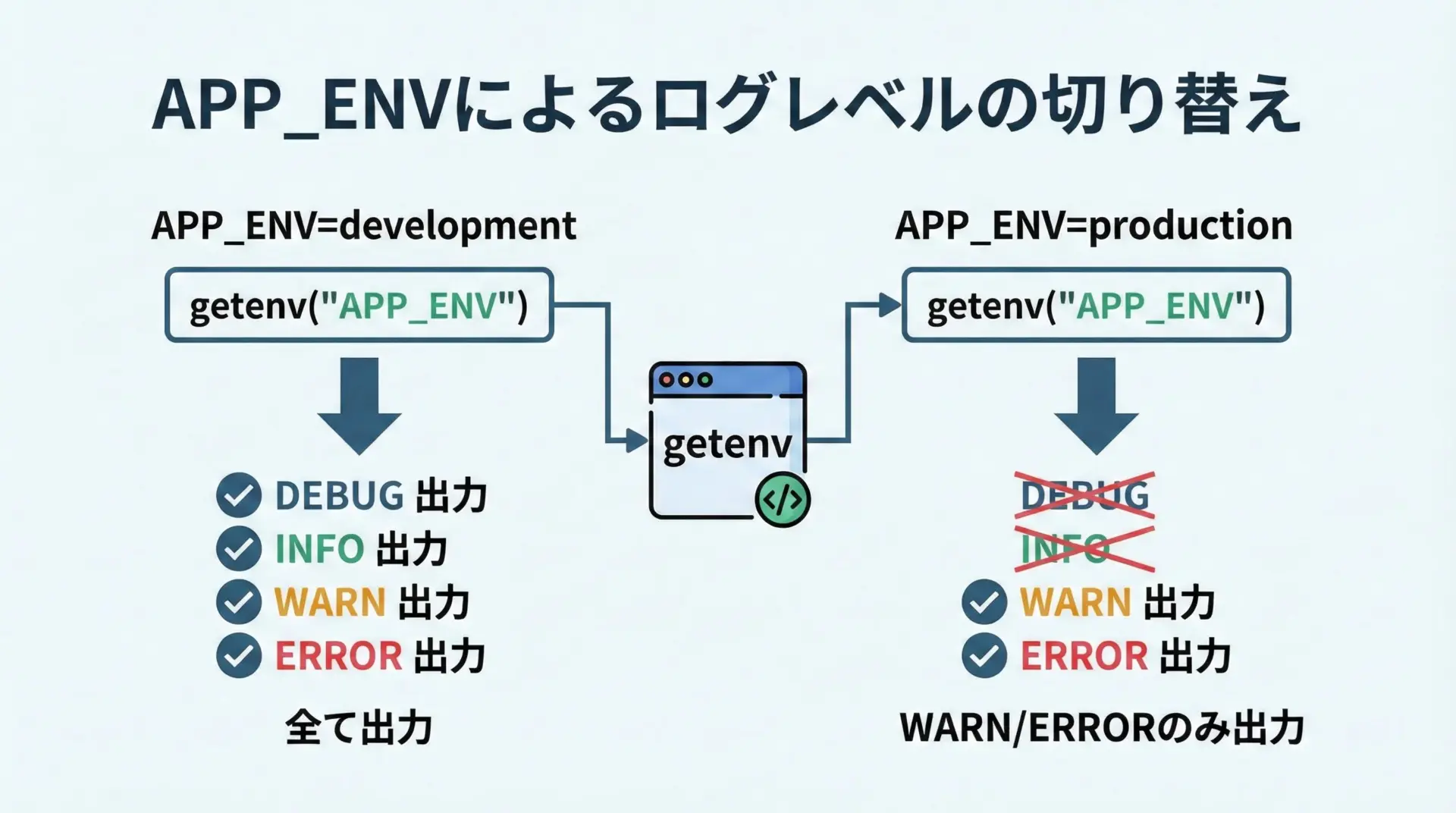

環境による挙動の切り替え

ログの出力量やデバッグメッセージの有無などを、APP_ENVやAPP_MODEといった環境変数で切り替えるのも一般的です。

ここではAPP_ENVの値に応じて、ログレベルを変える簡単な例を示します。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

/* シンプルなログレベル */

typedef enum {

LOG_DEBUG,

LOG_INFO,

LOG_WARN,

LOG_ERROR

} LogLevel;

/* 現在のログレベル(初期値はINFO) */

static LogLevel current_level = LOG_INFO;

/* ログレベル名を文字列に変換する関数 */

const char *log_level_to_str(LogLevel level) {

switch (level) {

case LOG_DEBUG: return "DEBUG";

case LOG_INFO: return "INFO";

case LOG_WARN: return "WARN";

case LOG_ERROR: return "ERROR";

default: return "UNKNOWN";

}

}

/* 環境変数APP_ENVの値に基づいてログレベルを決定する */

void init_log_level_from_env(void) {

const char *env_name = "APP_ENV";

char *env = getenv(env_name);

if (env == NULL) {

/* 未設定なら本番想定でWARN以上にする */

current_level = LOG_WARN;

printf("%s is not set. Use default log level: %s\n",

env_name, log_level_to_str(current_level));

return;

}

/* 大文字・小文字を区別して簡単に比較 */

if (strcmp(env, "development") == 0 || strcmp(env, "dev") == 0) {

current_level = LOG_DEBUG;

} else if (strcmp(env, "staging") == 0) {

current_level = LOG_INFO;

} else {

/* それ以外はproductionとして扱う */

current_level = LOG_WARN;

}

printf("%s=%s -> log level: %s\n",

env_name, env, log_level_to_str(current_level));

}

/* ログ出力関数 */

void log_message(LogLevel level, const char *msg) {

if (level < current_level) {

/* 現在のレベルより低いログは出さない */

return;

}

printf("[%s] %s\n", log_level_to_str(level), msg);

}

int main(void) {

init_log_level_from_env();

log_message(LOG_DEBUG, "Debug message");

log_message(LOG_INFO, "Information");

log_message(LOG_WARN, "Warning");

log_message(LOG_ERROR, "Error");

return 0;

}出力例1(APP_ENV=development):

APP_ENV=development -> log level: DEBUG

[DEBUG] Debug message

[INFO] Information

[WARN] Warning

[ERROR] Error出力例2(APP_ENV=production):

APP_ENV=production -> log level: WARN

[WARN] Warning

[ERROR] Error出力例3(APP_ENV未設定):

APP_ENV is not set. Use default log level: WARN

[WARN] Warning

[ERROR] Errorこのように環境変数を使えば、同じバイナリでも環境ごとに挙動を切り替えることが容易になります。

getenv利用時の補足・注意事項

スレッドセーフ性について

多くの実装では、getenvはスレッドセーフでない可能性があります。

特にsetenvやputenvなどで同時に環境変数を書き換えると、競合状態になることがあります。

マルチスレッド環境で安全に使うには、次のような方針が考えられます。

- プロセス起動直後、シングルスレッドのうちに必要な環境変数をまとめて取得しておく

- 取得した値をグローバル変数や設定構造体に保存し、その後は環境変数を直接参照しない

ポータビリティと規格

getenvはC標準ライブラリの関数なので、POSIX系OSやWindowsなど、ほとんどの環境で利用可能です。

ただし、Windowsの場合は環境変数名の大文字小文字が区別されないなど、細かな違いがあります。

また、環境変数のセット方法はシェルやOSによって異なります。

例えば、Unix系システムのBashであれば次のように設定します。

export APP_ENV=development

./myappWindowsのコマンドプロンプトでは次のようになります。

set APP_ENV=development

myapp.exeプログラム側ではgetenv("APP_ENV")で共通的に取得できます。

まとめ

本記事では、C言語のgetenv関数で環境変数を取得する基本と、実践的な使い方を解説しました。

戻り値NULLのチェックや、取得した文字列を書き換えないこと、freeしないことなど、最低限守るべき注意点を押さえつつ、設定ファイルパスや実行モードを環境変数で切り替える実例も紹介しました。

環境変数を上手に使うことで、同じプログラムを開発・テスト・本番で柔軟に運用できますので、ぜひgetenvを設定管理の基本ツールの1つとして活用してみてください。