C言語で浮動小数点の剰余を求めるとき、整数演算の%演算子はそのままでは使えません。

そこで登場するのがfmod関数です。

本記事では、fmodの基本的な使い方から、負の数やゼロを含む場合の挙動、実践的な注意点までを、図解とサンプルコードを交えながら丁寧に解説します。

C言語における剰余演算の基本

整数の剰余と浮動小数点の剰余の違い

整数に対する%演算子

C言語では、整数型に対して%演算子を使うことで剰余を求めることができます。

例えば、7 % 3は1になります。

しかし、この%演算子は整数専用です。

浮動小数点数(floatやdouble)に対して使うことはできません。

浮動小数点でそのまま%cst-code>%が使えない理由

浮動小数点数は、小数部を持つ実数を近似的に表現するための形式です。

そのため、整数演算を前提とした%演算子とは性質が異なり、コンパイラは次のようなエラーを出します。

double a = 5.5;

double b = 2.0;

// コンパイルエラーになる例

double r = a % b; // エラー: invalid operands to binary %浮動小数点に対しても剰余を求めたい場面は多いため、そのために標準ライブラリが用意しているのがfmod関数です。

fmod関数とは

fmodの基本仕様とヘッダファイル

fmodのプロトタイプ

fmodは、C標準ライブラリのmath.hに定義されている、浮動小数点用の剰余関数です。

#include <math.h>

double fmod(double x, double y);

float fmodf(float x, float y);

long double fmodl(long double x, long double y);最もよく使われるのはdouble版のfmodです。

fmodfはfloat用、fmodlはlong double用です。

fmodが返す値の意味

fmod(x, y)は「xをyで割った余り」を返しますが、整数の%と同じに見えて、少し細かな仕様があります。

- 値の範囲として、絶対値は

|y|より小さい - 戻り値の符号はxと同じになります

式で書くと、次の性質を満たします。

fmod(x, y) = x - n * y(nは0に最も近い整数)fabs(fmod(x, y)) < fabs(y)fmod(x, y)の符号はxと同じ、またはゼロ

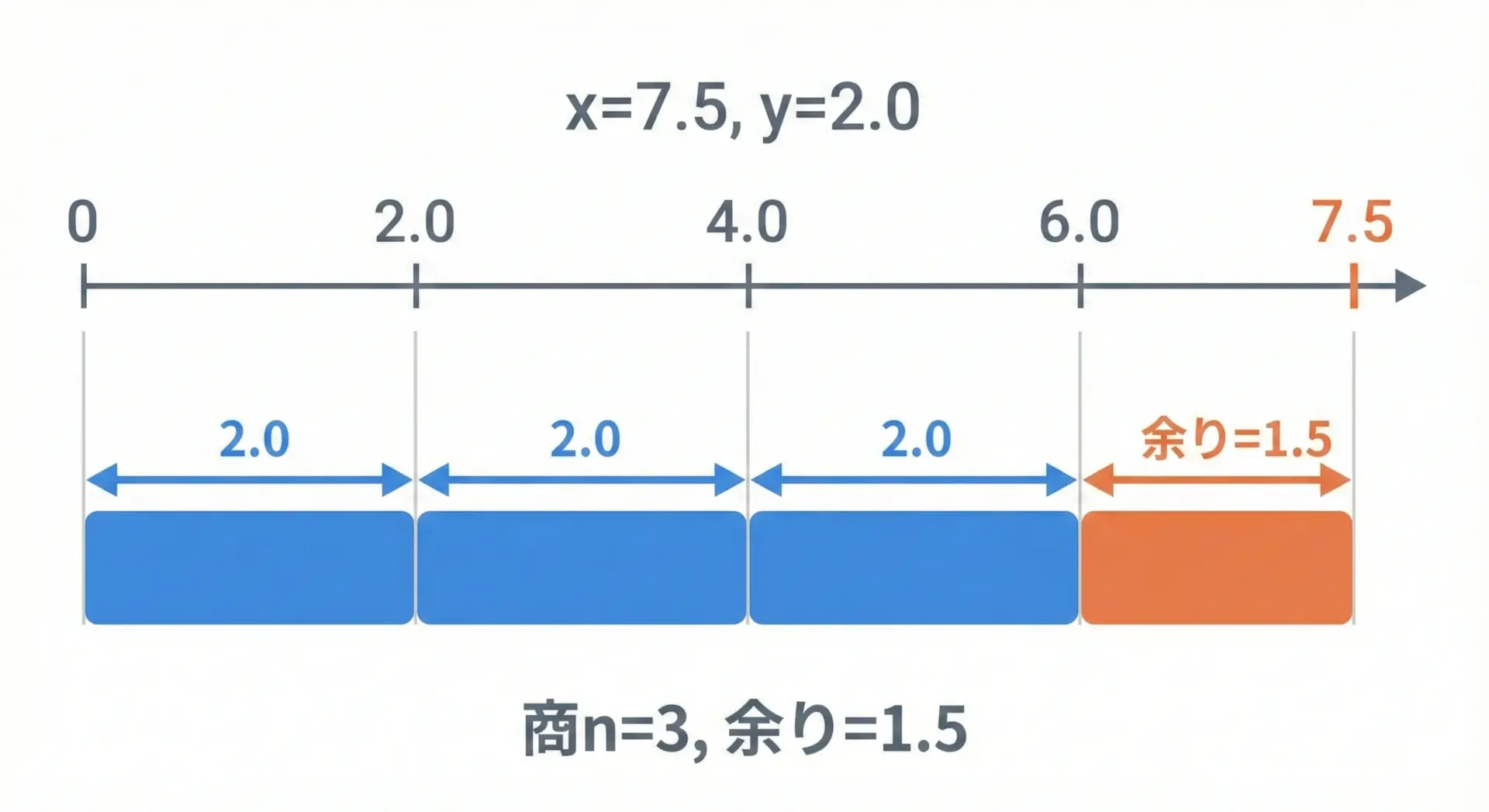

fmodの動作イメージを図で理解する

商と剰余の関係を視覚的にとらえる

このように、fmodはxをyで割ったときに「入りきらなかった端数部分」を返す関数です。

整数の%と概念的には同じですが、実数上の連続的な位置を扱う点に違いがあります。

基本的な使い方(実例付き)

最もシンプルな使用例

小数の剰余を求めるサンプルコード

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

double x = 7.5;

double y = 2.0;

// fmodを使って浮動小数点の剰余を求める

double r = fmod(x, y);

printf("x = %.2f, y = %.2f\n", x, y);

printf("fmod(x, y) = %.2f\n", r); // 期待値は 1.50

return 0;

}x = 7.50, y = 2.00

fmod(x, y) = 1.50ここでは7.5 / 2.0の剰余として1.5が返っていることが確認できます。

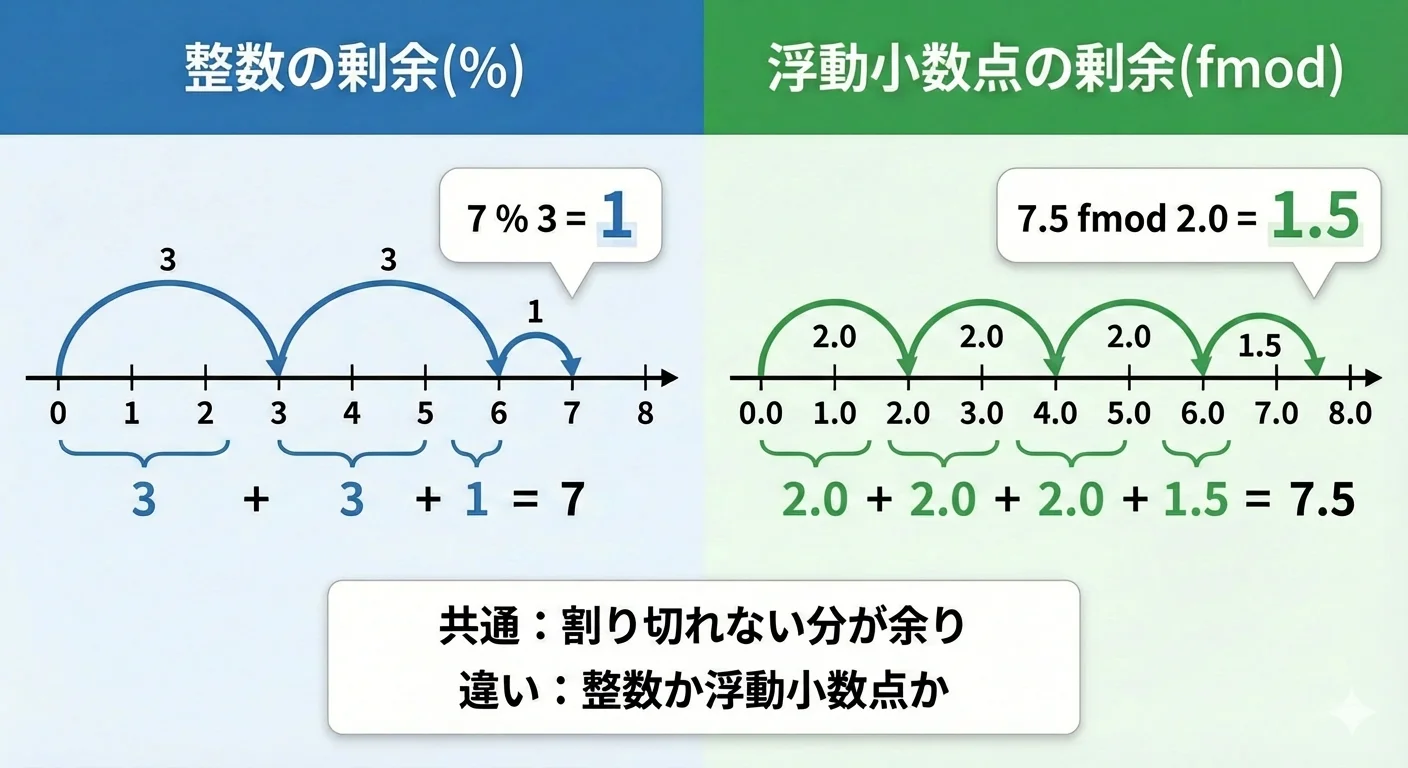

整数との比較で理解を深める

この図から、整数版の%cst-code>%と浮動小数点版のfmodは役割としては同じであることが直感的につかめます。

ただし、実際の計算は浮動小数点特有の誤差や、負数の扱いなどの違いが存在します。

fmodの数式的定義と性質

数式としてのfmod

切り捨て除算との関係

fmodの挙動は、次のように表すことができます。

fmod(x, y) = x – n * y

ここでnは「0に最も近い整数」です。

ここが「常に切り捨て」ではない点に注意が必要です。

- xとyが正の場合

→ 直感的な「切り捨て除算」と一致します - xまたはyが負の場合

→ 商nが0に近づくように選ばれるため、整数の/と%の組み合わせとは異なることがあります

fmodの戻り値と例外処理

正常なケースでの戻り値の範囲

戻り値の範囲のルール

fmod(x, y)の戻り値rは必ず次の条件を満たします。

fabs(r) < fabs(y)rの符号はxと同じ、またはゼロ

代表的な例を表でまとめます。

| x | y | fmod(x, y) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 7.5 | 2.0 | 1.5 | 正の数同士 |

| -7.5 | 2.0 | -1.5 | xが負 → 戻りも負 |

| 7.5 | -2.0 | 1.5 | yが負でも余りの符号はxに従う |

| -7.5 | -2.0 | -1.5 | xと同符号 |

特殊ケース(ゼロ、NaN、無限大)

ゼロや無限大を含む場合の挙動

fmodは、引数が特定の値になると、未定義動作やNaNを返すことがあります。

代表的なケースを整理します。

| 条件 | 結果 |

|---|---|

| y == 0 | 未定義動作(多くはNaNや例外) |

| x が有限で、y が∞または-∞ | 戻り値は x (割り切れないので全体が余り) |

| x が∞または-∞で、y が有限かつ非ゼロ | NaN(定義不能) |

| どちらかがNaN | NaN |

[C言語標準ではy=0の時は未定義動作]とされているため、fmodを使う前にyが0でないことを必ず確認することが重要です。

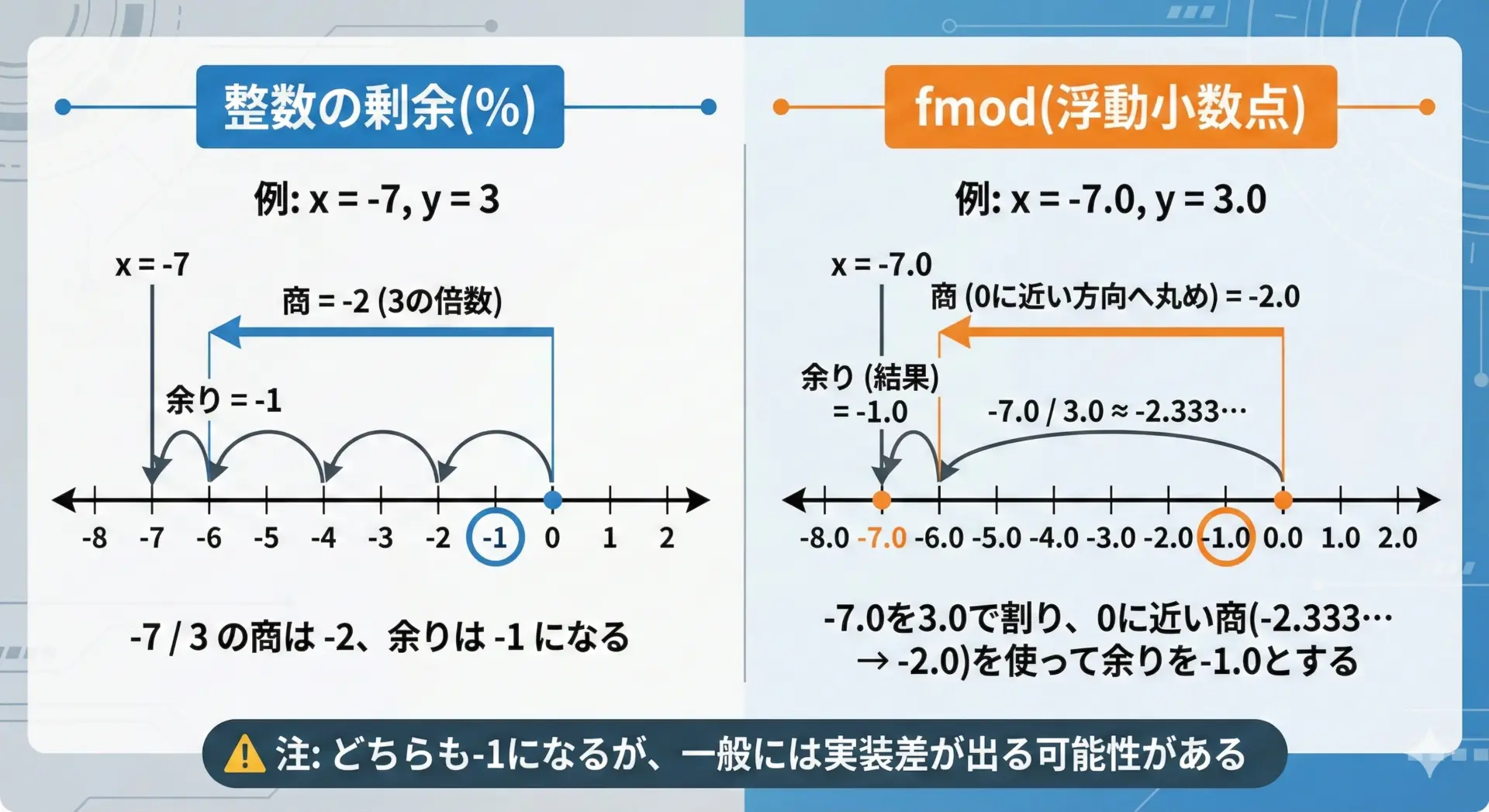

fmodと整数剰余%cst-code>%の違いを詳しく比較

負の数を含む場合の挙動の違い

整数の%においては、C99以降では(a / b) * b + (a % b) == aが成り立つように定義されています。

一方、fmodでは「0に最も近い整数」を使うため、丸め方向が異なることで違いが出るケースもあります。

実際のコードで比較する

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

int ai = -7, bi = 3;

double ad = -7.0, bd = 3.0;

// 整数の剰余

int ri = ai % bi;

// 浮動小数点の剰余

double rd = fmod(ad, bd);

printf("整数版: %d %% %d = %d\n", ai, bi, ri);

printf("浮動小数点版: fmod(%.1f, %.1f) = %.1f\n", ad, bd, rd);

return 0;

}整数版: -7 % 3 = -1

浮動小数点版: fmod(-7.0, 3.0) = -1.0この例では同じ結果になりますが、別の言語や別のライブラリ実装では負の剰余のルールが異なることも多いため、特に数値解析や物理シミュレーションでは挙動をきちんと把握しておく必要があります。

fmodの代表的な利用シーン

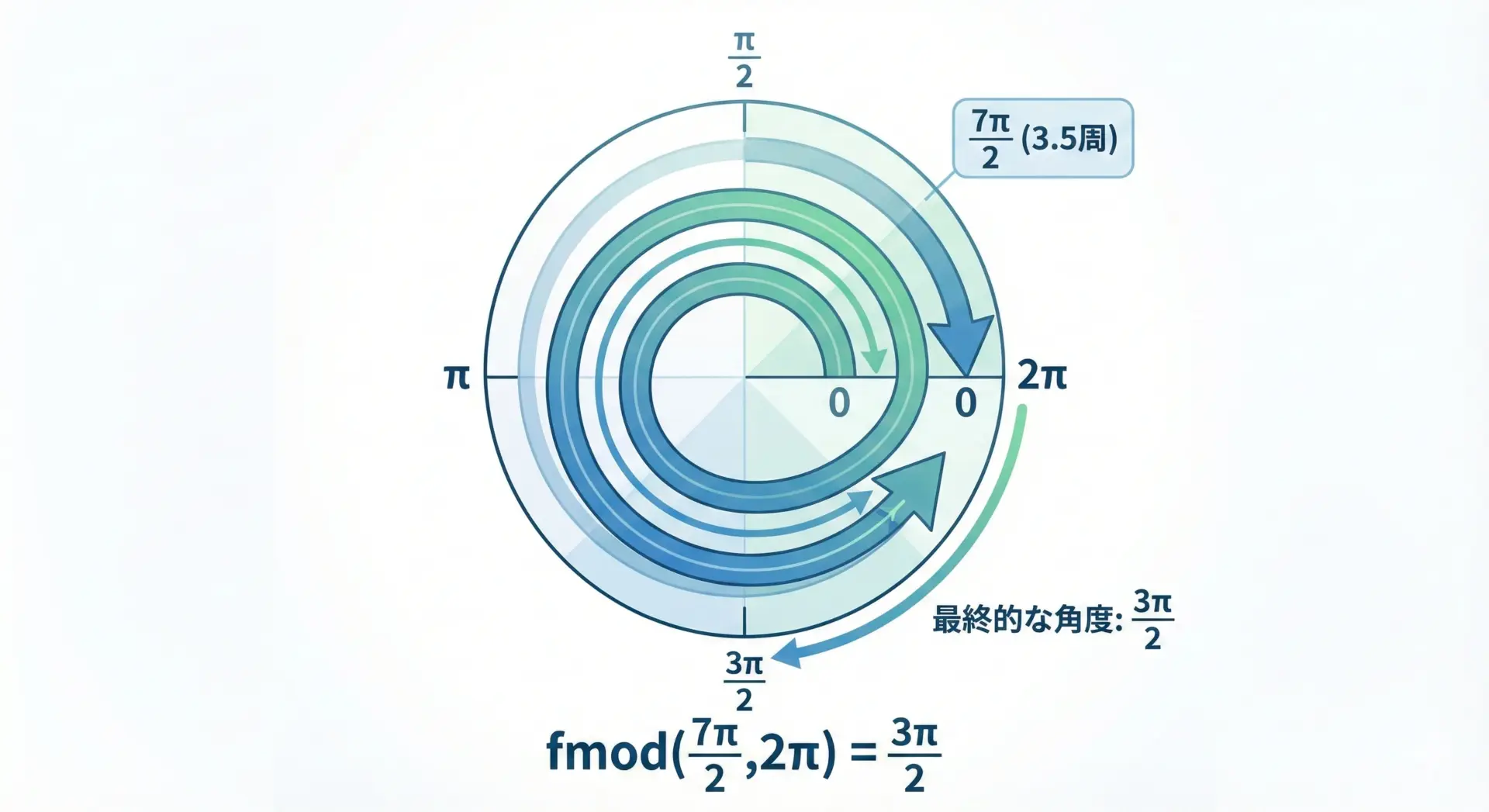

角度(ラジアン/度)の正規化

角度を一定範囲に収める

三角関数を扱う場面では、角度を0〜2πや-π〜πといった範囲に正規化する処理がよく登場します。

このときfmodは非常に有用です。

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define _USE_MATH_DEFINES // 一部環境ではM_PI定義用

#include <math.h>

int main(void) {

double angle = 7.0 * M_PI / 2.0; // 7π/2

// 0〜2π の範囲に正規化

double angle_norm = fmod(angle, 2.0 * M_PI);

if (angle_norm < 0) {

angle_norm += 2.0 * M_PI; // 負になった場合は2πを足す

}

printf("元の角度: %f rad\n", angle);

printf("正規化後: %f rad\n", angle_norm);

return 0;

}元の角度: 10.995574 rad

正規化後: 4.712389 radこの例では7π/2が3π/2に正規化されています。

周期的な処理(アニメーションや信号処理)

周期性を持つ現象(アニメーションのループ、波形の位相など)では、一定の周期で値を折り返す処理がよく使われます。

これもfmodの得意分野です。

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

double t; // 時刻

double period = 5; // 周期(5秒ごとに同じ動きを繰り返す想定)

for (t = 0; t <= 12; t += 1.0) {

// 現在の時刻を周期で折り返した位相

double phase = fmod(t, period);

printf("t = %.1f sec, phase = %.1f sec\n", t, phase);

}

return 0;

}t = 0.0 sec, phase = 0.0 sec

t = 1.0 sec, phase = 1.0 sec

t = 2.0 sec, phase = 2.0 sec

t = 3.0 sec, phase = 3.0 sec

t = 4.0 sec, phase = 4.0 sec

t = 5.0 sec, phase = 0.0 sec

t = 6.0 sec, phase = 1.0 sec

t = 7.0 sec, phase = 2.0 sec

t = 8.0 sec, phase = 3.0 sec

t = 9.0 sec, phase = 4.0 sec

t = 10.0 sec, phase = 0.0 sec

t = 11.0 sec, phase = 1.0 sec

t = 12.0 sec, phase = 2.0 secこのように、周期処理では「時間tを周期で割った余り」を使ってループを実現することが多いです。

fmod使用時の注意点と落とし穴

浮動小数点誤差と「きっちり0にならない」問題

浮動小数点計算では、理論上は0になるはずの結果が、非常に小さい値として残ることがあります。

fmodでも同様です。

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

double x = 0.3;

double y = 0.1;

double r = fmod(x, y);

printf("fmod(%.17f, %.17f) = %.17f\n", x, y, r);

return 0;

}fmod(0.30000000000000004, 0.10000000000000001) = 0.00000000000000000環境によっては完全に0になる場合もありますが、別の組み合わせではごく小さな値が残る場合があります。

このため、「fmodの結果が0かどうか」を厳密な比較== 0.0で判断しないほうが安全です。

例えば、次のようにfabs(r) < 1e-9のような「許容誤差」を設けて比較する方法が実用的です。

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

double x = 1.0;

double y = 0.1;

double r = fmod(x, y);

double eps = 1e-9;

if (fabs(r) < eps) {

printf("ほぼ割り切れているとみなす\n");

} else {

printf("余りがあるとみなす: r = %.17f\n", r);

}

return 0;

}ほぼ割り切れているとみなす0除算と未定義動作への注意

すでに述べたとおり、第2引数yが0の場合、fmodの動作は未定義です。

プログラムがクラッシュしたり、予測不能な値が返る可能性があります。

fmodを呼ぶ前に必ずyが0でないかチェックすることを習慣にすると安全です。

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

double x = 5.0;

double y = 0.0;

if (y == 0.0) {

printf("エラー: 0で割ることはできません\n");

return 1;

}

double r = fmod(x, y);

printf("fmod(%.2f, %.2f) = %.2f\n", x, y, r);

return 0;

}エラー: 0で割ることはできませんfmodのバリエーション(fmodf, fmodl)と型の扱い

fmod / fmodf / fmodl を使い分ける理由

C標準では、型に応じて次の3種類が用意されています。

| 関数名 | 引数と戻り値の型 | 主な用途 |

|---|---|---|

| fmod | double | 一般的な用途 |

| fmodf | float | 単精度が必要な場合 |

| fmodl | long double | 拡張精度が必要な場合 |

基本的にはdouble用のfmodを使えば十分ですが、組み込み環境や性能が重要な場面ではfloatで揃えるためにfmodfを使うこともあります。

型変換に注意したサンプル

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

float xf = 7.5f;

float yf = 2.0f;

// NG例: floatをdoubleに暗黙変換してからfmodし、戻りをfloatに戻す

float rf_ng = fmod(xf, yf); // 実際にはfmod(double, double)が呼ばれる

// OK例: 型に合わせてfmodfを使う

float rf_ok = fmodf(xf, yf); // fmodf(float, float)が呼ばれる

printf("NG例 (fmod): %.6f\n", rf_ng);

printf("OK例 (fmodf): %.6f\n", rf_ok);

return 0;

}NG例 (fmod): 1.500000

OK例 (fmodf): 1.500000この例では結果は同じですが、常に型を揃えた関数を使うことで、不要な型変換や性能低下を防ぐことができます。

実践的な応用例

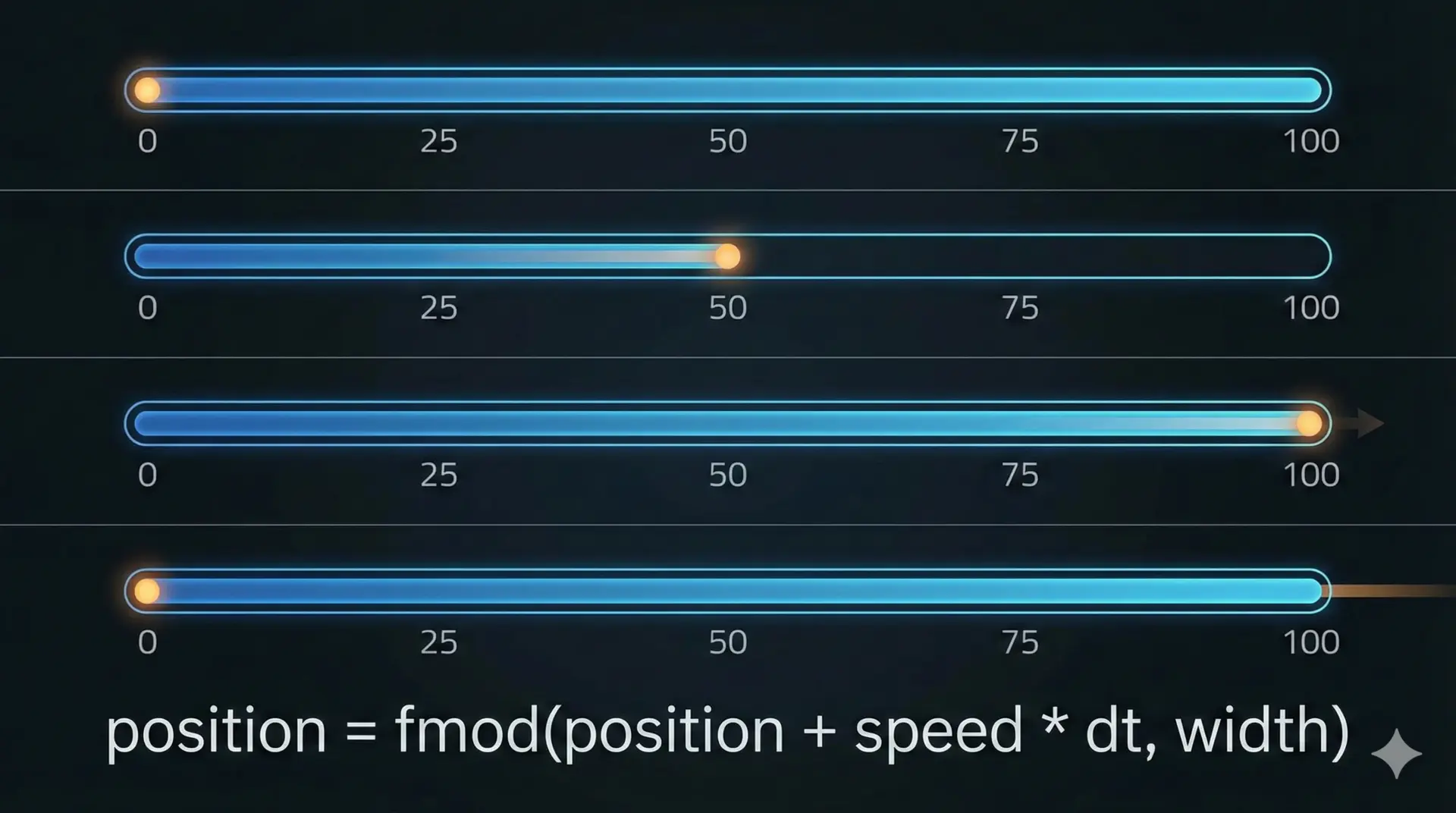

アニメーションで位置をループさせる

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

double position = 0.0; // オブジェクトの位置

double speed = 7.3; // 速度

double width = 100.0; // 画面幅

for (int i = 0; i < 20; ++i) {

// 1フレームごとに位置を更新

position += speed;

// 画面幅を超えたら折り返す

position = fmod(position, width);

if (position < 0) {

position += width;

}

printf("frame %2d: position = %6.2f\n", i, position);

}

return 0;

}frame 0: position = 7.30

frame 1: position = 14.60

frame 2: position = 21.90

frame 3: position = 29.20

frame 4: position = 36.50

frame 5: position = 43.80

frame 6: position = 51.10

frame 7: position = 58.40

frame 8: position = 65.70

frame 9: position = 73.00

frame 10: position = 80.30

frame 11: position = 87.60

frame 12: position = 94.90

frame 13: position = 2.20

frame 14: position = 9.50

frame 15: position = 16.80

frame 16: position = 24.10

frame 17: position = 31.40

frame 18: position = 38.70

frame 19: position = 46.00位置が100.0を超えた時点で0〜100の範囲内に折り返されていることがわかります。

秒数から「時:分:秒」を求める

整数で実装することが多い処理ですが、浮動小数点で時間を扱う場合にもfmodが役立ちます。

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void) {

double total_seconds = 3661.75; // 1時間1分1.75秒

// 時

int hours = (int)(total_seconds / 3600.0);

double remainder = fmod(total_seconds, 3600.0);

// 分

int minutes = (int)(remainder / 60.0);

double seconds = fmod(remainder, 60.0);

printf("total = %.2f sec\n", total_seconds);

printf("%d 時間 %d 分 %.2f 秒\n", hours, minutes, seconds);

return 0;

}total = 3661.75 sec

1 時間 1 分 1.75 秒ここでは、大きな単位から順番に「商」と「余り」を取り出すことで、人間にとって扱いやすい「時:分:秒」の形に変換しています。

まとめ

fmodは、C言語で浮動小数点の剰余を求めるための標準的な関数です。

整数の%と同じ発想で使えますが、戻り値の符号やゼロ・無限大の扱い、浮動小数点誤差など、注意すべき点もあります。

角度の正規化や周期処理、位置ループなど、実践的な用途も多く、使いこなせば表現できる処理の幅が大きく広がります。

この記事を参考に、目的に応じてfmodやfmodfを適切に選び、安全で分かりやすいコードを書くことを意識してみてください。