C言語でプログラムを書くとき、定数や簡単な処理を何度も繰り返し使いたい場面は多くあります。

そのようなときに役立つのが#defineマクロです。

本記事では、定数マクロから関数マクロ、そして思わぬバグを生みやすい落とし穴まで、C言語の#defineを初学者にも分かりやすく丁寧に解説します。

#defineとは?

#defineの基本構文と役割

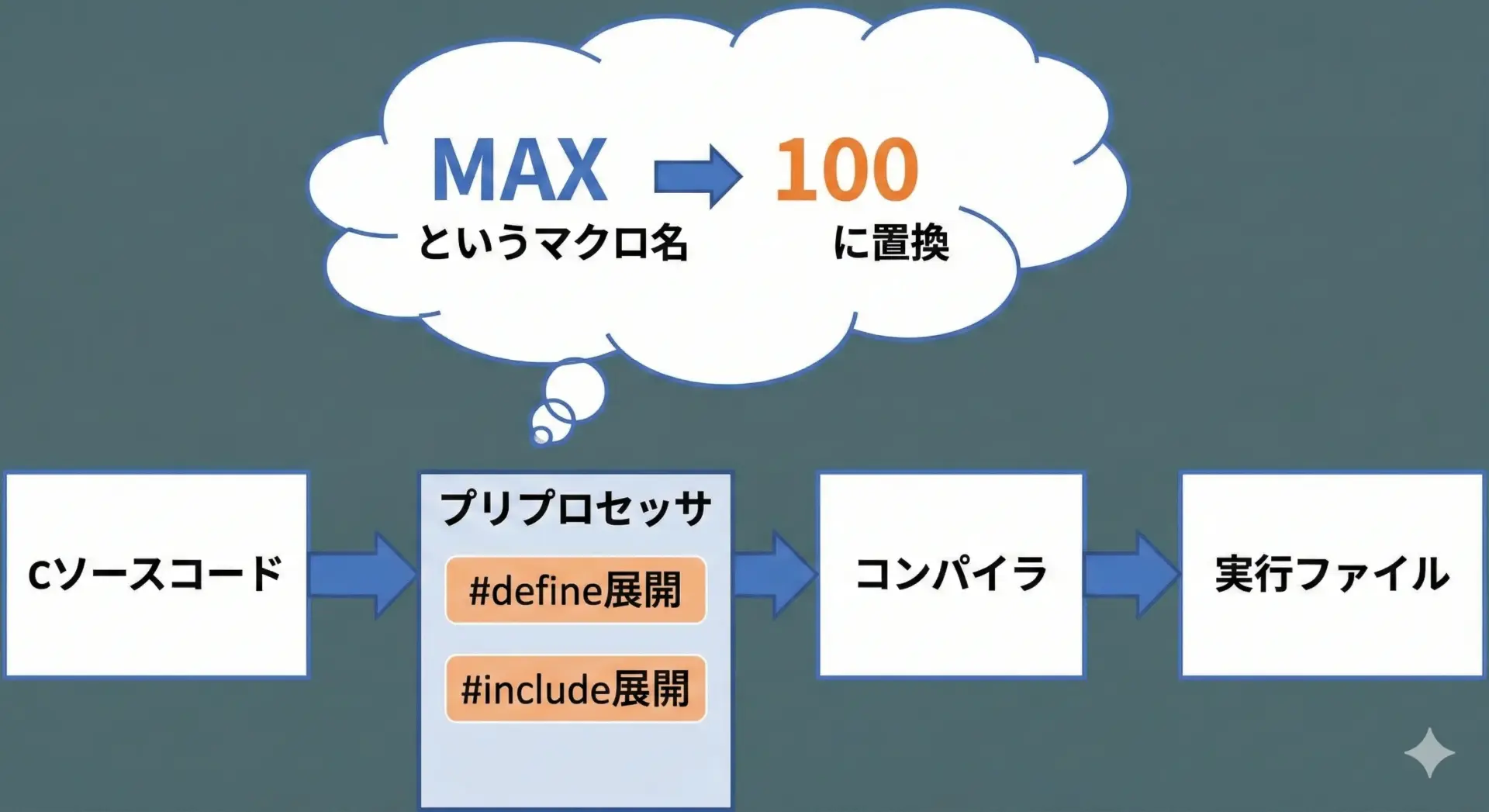

#defineはプリプロセッサディレクティブと呼ばれる命令の1つで、コンパイルの前段階であるプリプロセスのタイミングで処理されます。

コンパイラがCプログラムを翻訳する前に、マクロ名を指定したテキストに機械的に置き換えるのが役割です。

代表的な基本構文は次の通りです。

#define マクロ名 置き換える内容たとえば次のように定義します。

#define PI 3.14159この場合、PIという識別子は、プリプロセス時に3.14159というソースコード上の文字列に単純置換されます。

ここで重要なのは、「変数が作られているわけではない」という点です。

定数定義と変数定義の違い

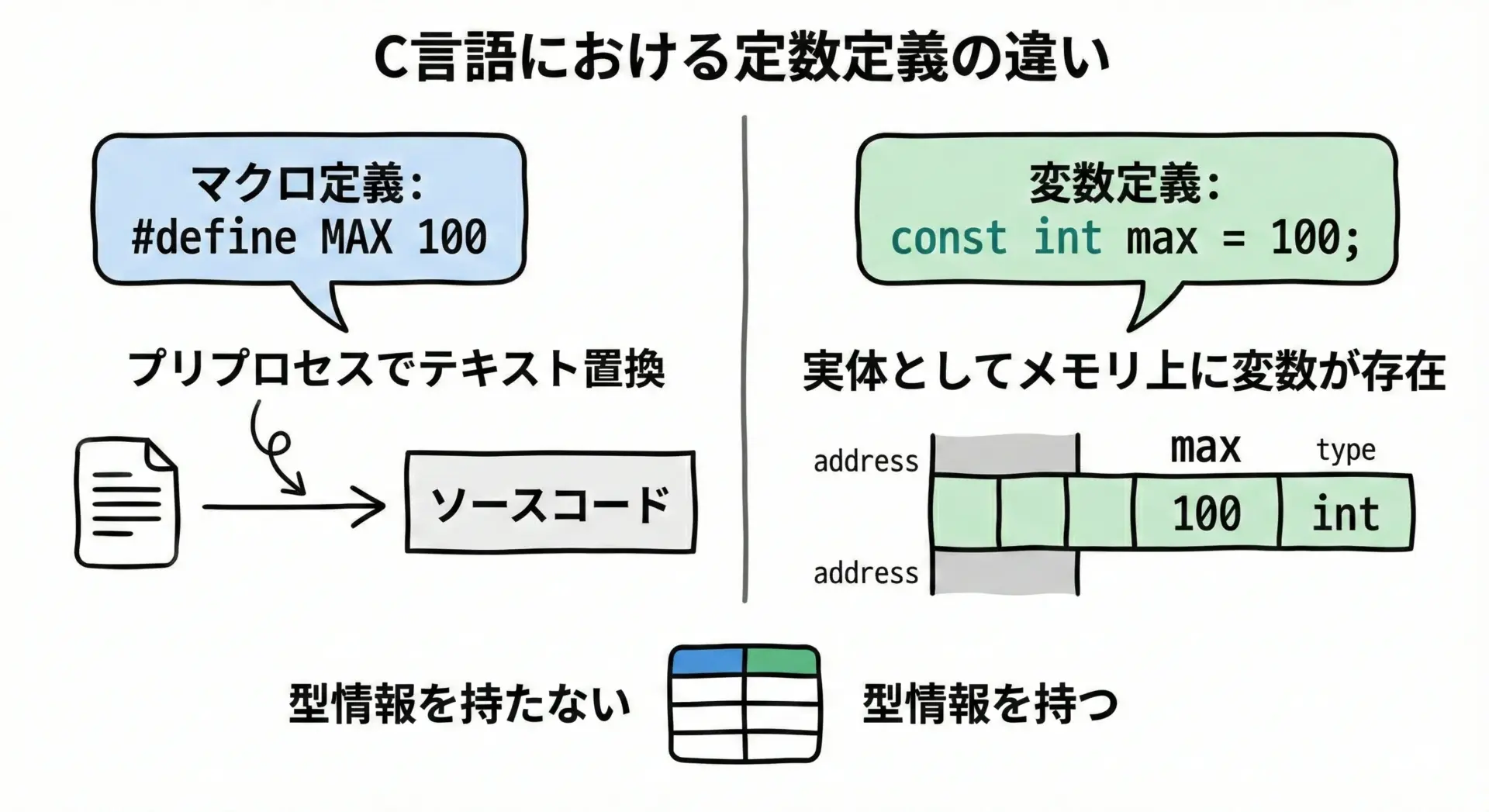

#defineによる定数マクロとconst変数は、見た目が似ていますが性質が異なります。

代表的な違いを簡単に整理します。

| 項目 | #define による定数マクロ | const 変数 |

|---|---|---|

| 処理されるタイミング | プリプロセス時 | コンパイル時以降 |

| 実体(メモリ) | 基本的に存在しない(テキスト置換) | メモリ上に変数として存在 |

| 型情報 | なし | あり(型で安全性が高い) |

| デバッガでの参照 | 展開後の値として見えることが多い | 通常の変数として参照可能 |

| スコープ | ファイル全体(または#undefまで) | ブロックスコープやファイルスコープなど通常のルール |

| デバッグ・エラー表示 | 展開後のコードで警告やエラーが出る | 変数名がそのまま出ることが多い |

つまり、#defineは「文字列の置換ルール」であり、constは「変更できない変数」と考えると理解しやすくなります。

#defineが使われる典型的な場面

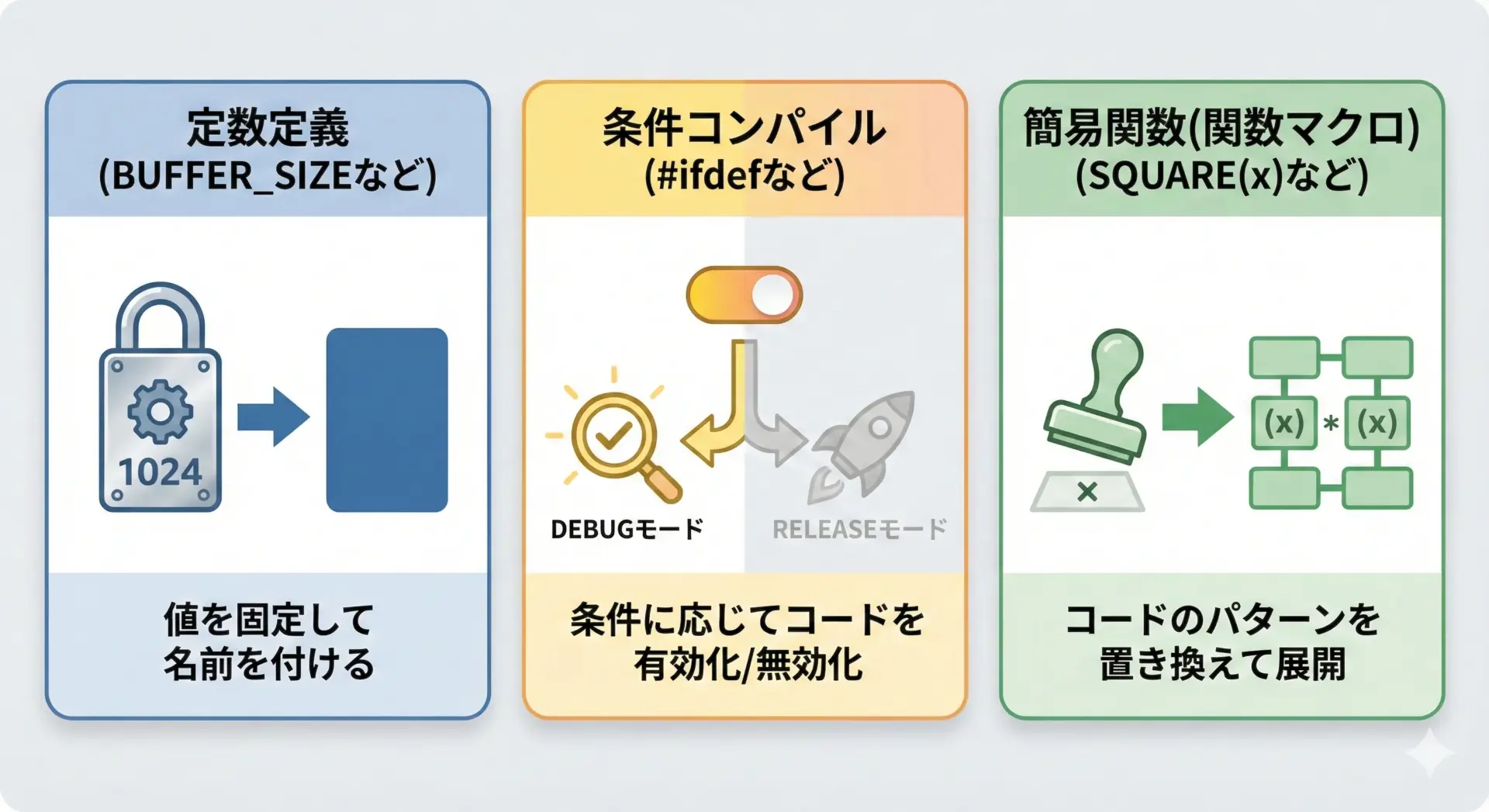

#defineが使われる典型的な場面として、次のようなものがあります。

1つ目は定数の定義です。

たとえば配列のサイズや、ハードウェアのレジスタアドレス、エラーコードなどにマクロ定数を使うことで、意味の分かりやすい名前をプログラム中で利用できます。

2つ目は条件コンパイルです。

#ifdefや#ifと組み合わせることで、デバッグ時だけログを出す、特定のプラットフォーム向けのコードだけ有効にするといった切り替えが可能です。

3つ目は関数マクロとしての利用です。

これは、#defineで引数付きの書き方を行い、簡単な処理をインライン展開するために使われます。

ただし、関数マクロには多くの落とし穴もあるため、慎重な設計が必要です。

#defineで定数を定義する方法

数値定数マクロの書き方とサンプルコード

数値定数マクロは、C言語で最もよく使われる#defineの形です。

基本的な書き方は次の通りです。

#define マクロ名 数値リテラル具体的な例として、バッファサイズを定義するサンプルを見てみます。

#include <stdio.h>

#define BUFFER_SIZE 1024 // 入出力バッファのサイズをマクロで定義

int main(void) {

// BUFFER_SIZE を使って配列を定義

char buffer[BUFFER_SIZE];

// 簡単なデモとして、バッファのサイズを表示

printf("Buffer size is %d bytes.\n", BUFFER_SIZE);

return 0;

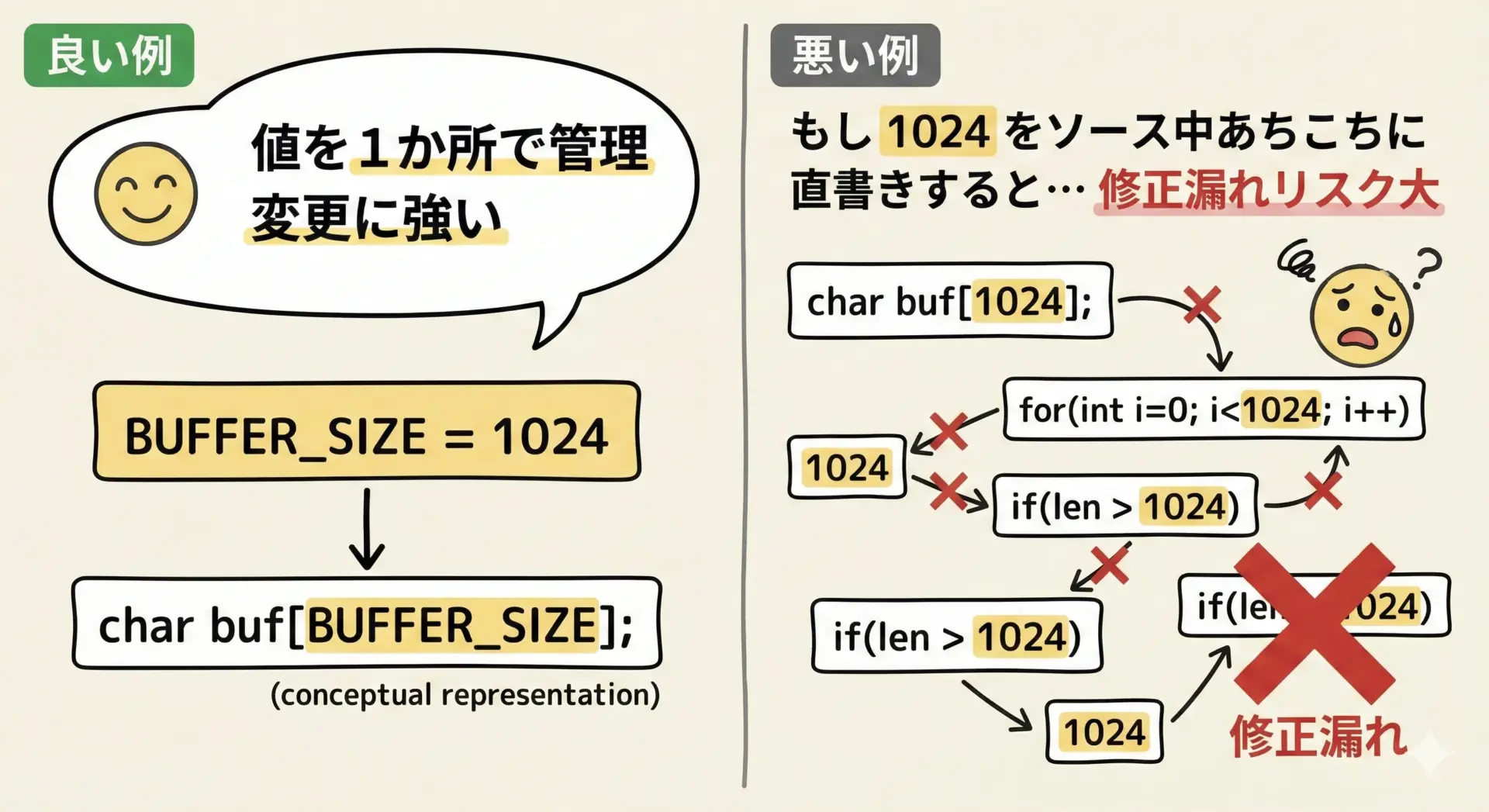

}Buffer size is 1024 bytes.ここではBUFFER_SIZEを変更すれば、配列サイズや関連する処理を一括で調整できます。

もし1024という数字をソースコード中に直接書いてしまうと、後で2048に変更したいときに修正漏れを起こしやすくなります。

また、16進数やビットフラグの定義にもよく利用されます。

#define FLAG_READ 0x01

#define FLAG_WRITE 0x02

#define FLAG_EXEC 0x04このようにマクロを使うと、ビット演算の意図が読み取りやすくなり、可読性も向上します。

文字列定数マクロの定義と活用例

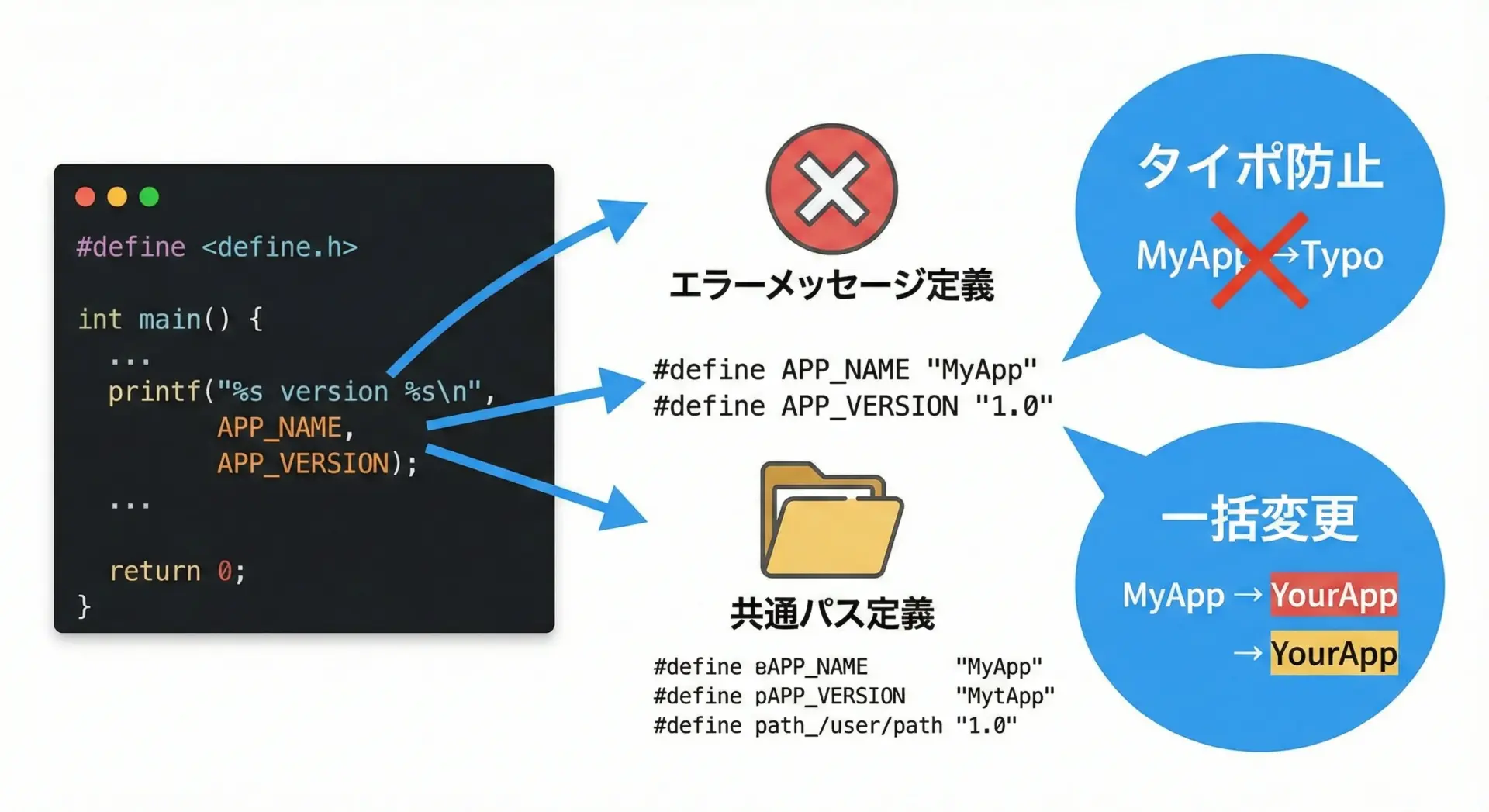

数値だけでなく、文字列リテラルをマクロとして定義することもよくあります。

例えばアプリケーション名やバージョン情報、固定のパスなどです。

#include <stdio.h>

#define APP_NAME "SampleTool"

#define APP_VERSION "1.0.3"

#define LOG_PREFIX "[SampleTool] " // ログメッセージに付けるプレフィックス

int main(void) {

printf("%s version %s\n", APP_NAME, APP_VERSION);

// ログ出力時に LOG_PREFIX を使う

printf(LOG_PREFIX "Application started.\n");

printf(LOG_PREFIX "Processing...\n");

return 0;

}SampleTool version 1.0.3

[SampleTool] Application started.

[SampleTool] Processing...文字列マクロを使うことで、特定の単語を何度もタイプする手間を省き、タイポ(タイプミス)も防ぎやすくなります。

名称やパスが変わったときも、#defineの定義を1か所変更するだけで済みます。

定数マクロにおける命名規則とコード規約

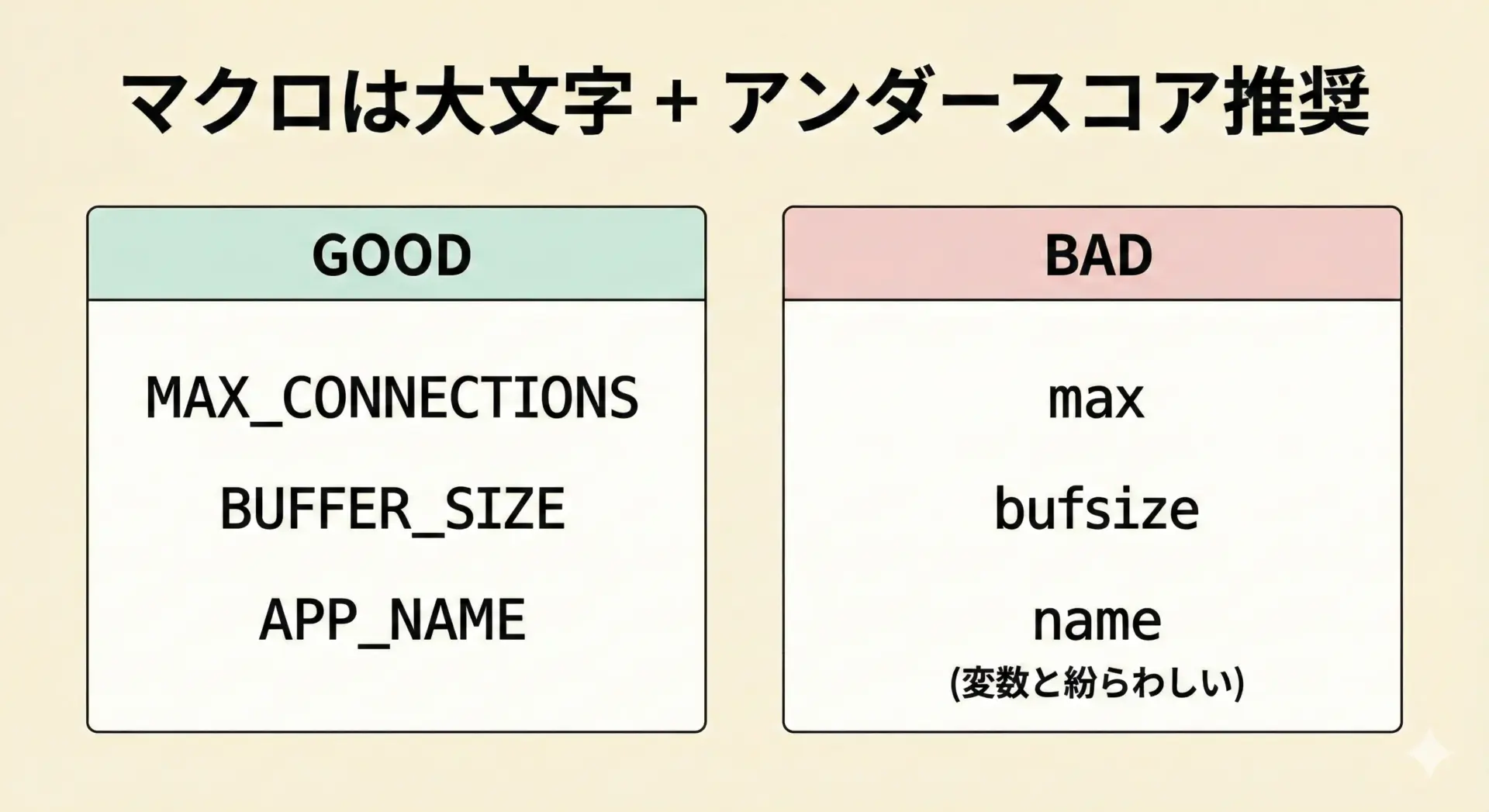

多くのプロジェクトでは、マクロ名の命名規則を明確に定めています。

これは、マクロと変数・関数を一目で見分けるためです。

代表的な方針としては、次のようなルールがあります。

- 定数マクロはすべて大文字にする

- 単語の区切りには

_(アンダースコア)を用いる - 他の識別子(変数名・関数名)とは明確に異なるスタイルにする

良い例と悪い例を比較するとイメージしやすくなります。

| 用途 | 良い例 | 良くない例 |

|---|---|---|

| バッファサイズ | BUFFER_SIZE | bufSize, size |

| 最大接続数 | MAX_CONNECTIONS | maxConnections, max_conns |

| アプリ名 | APP_NAME | appName, name |

このようにすることで、ソースコードを読んだときに「これはマクロだ」とすぐに判断できるため、マクロ特有の落とし穴にも気付きやすくなります。

定数マクロとconstの使い分け

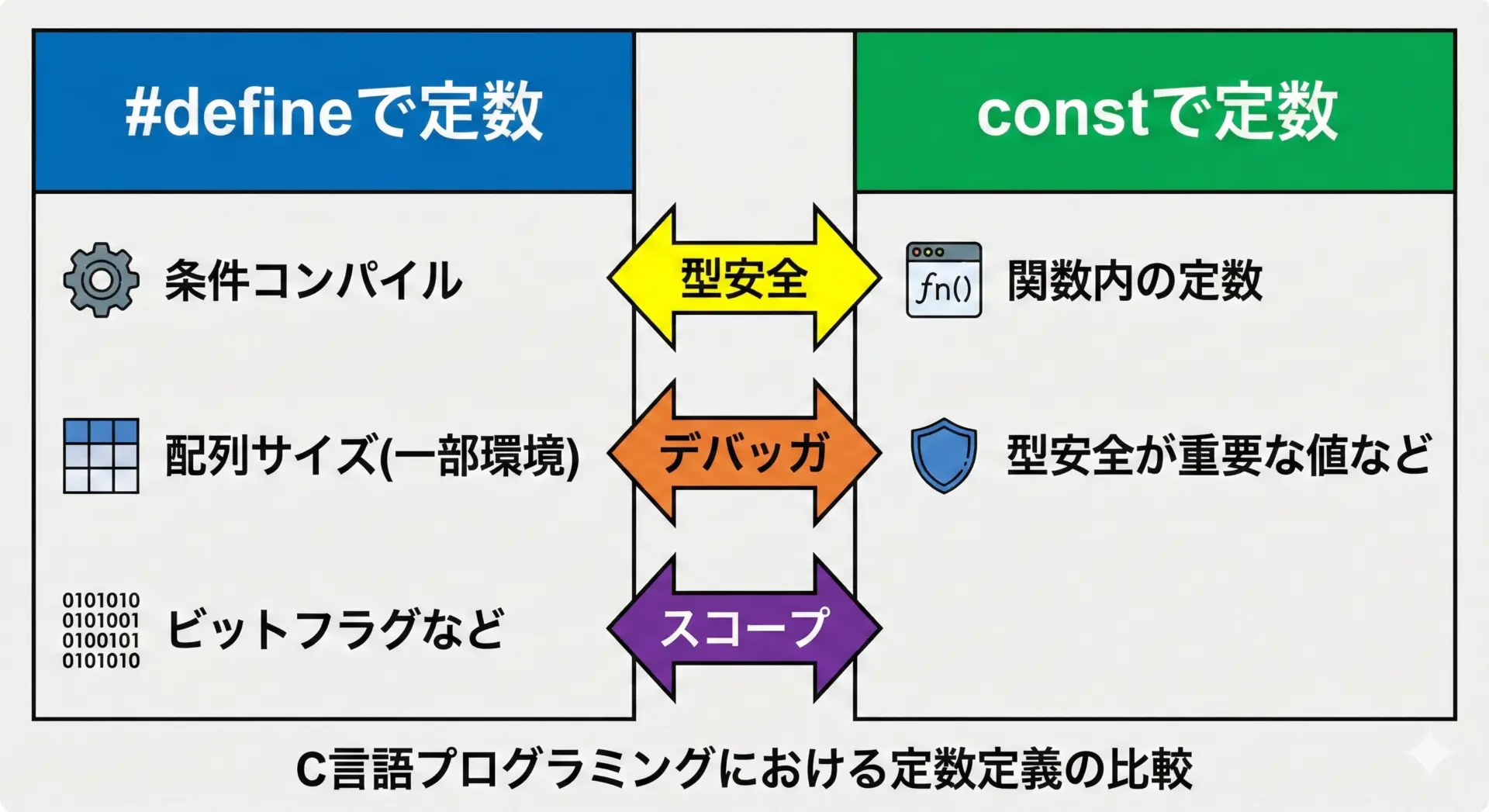

定数マクロとconst変数は、どちらも「変化しない値」を表現できますが、得意分野が少し異なります。

一般的な指針としては、次のように使い分けることが多いです。

- #defineを使う場面

プリプロセッサと密接に関わる用途、つまり- 条件コンパイルに使うフラグ(例: DEBUG、USE_FEATURE_X など)

- 配列サイズやビット操作の値などで、古いコンパイラとの互換性が必要な場合

- ヘッダで共有され、すべての翻訳単位で同じ値であることが重要な場合

- constを使う場面

型安全やスコープが重要な通常のプログラムロジックでは、可能な限りconst変数を優先します。- ある関数内だけで使う定数

- 構造体内部の固定値

- ポインタを通じて扱う配列サイズや、関数引数として渡す値 など

次のように書くと、型安全でデバッガにも優しいコードになります。

#include <stdio.h>

#define DEBUG 1 // 条件コンパイル用フラグはマクロで定義

int main(void) {

const int max_retry = 3; // 関数内ロジック用の定数は const を利用

for (int i = 0; i < max_retry; i++) {

#if DEBUG

printf("Retry %d/%d\n", i + 1, max_retry);

#endif

}

return 0;

}Retry 1/3

Retry 2/3

Retry 3/3このように、プリプロセッサと関係が深い部分には#define、それ以外ではconstという使い分けを意識すると、コードの安全性と可読性を両立しやすくなります。

関数マクロの使い方と実践テクニック

関数マクロの基本構文と仕組み

関数マクロは、引数を取る形式のマクロで、簡単な計算や条件付き処理をインライン展開するために使われます。

基本の書式は次の通りです。

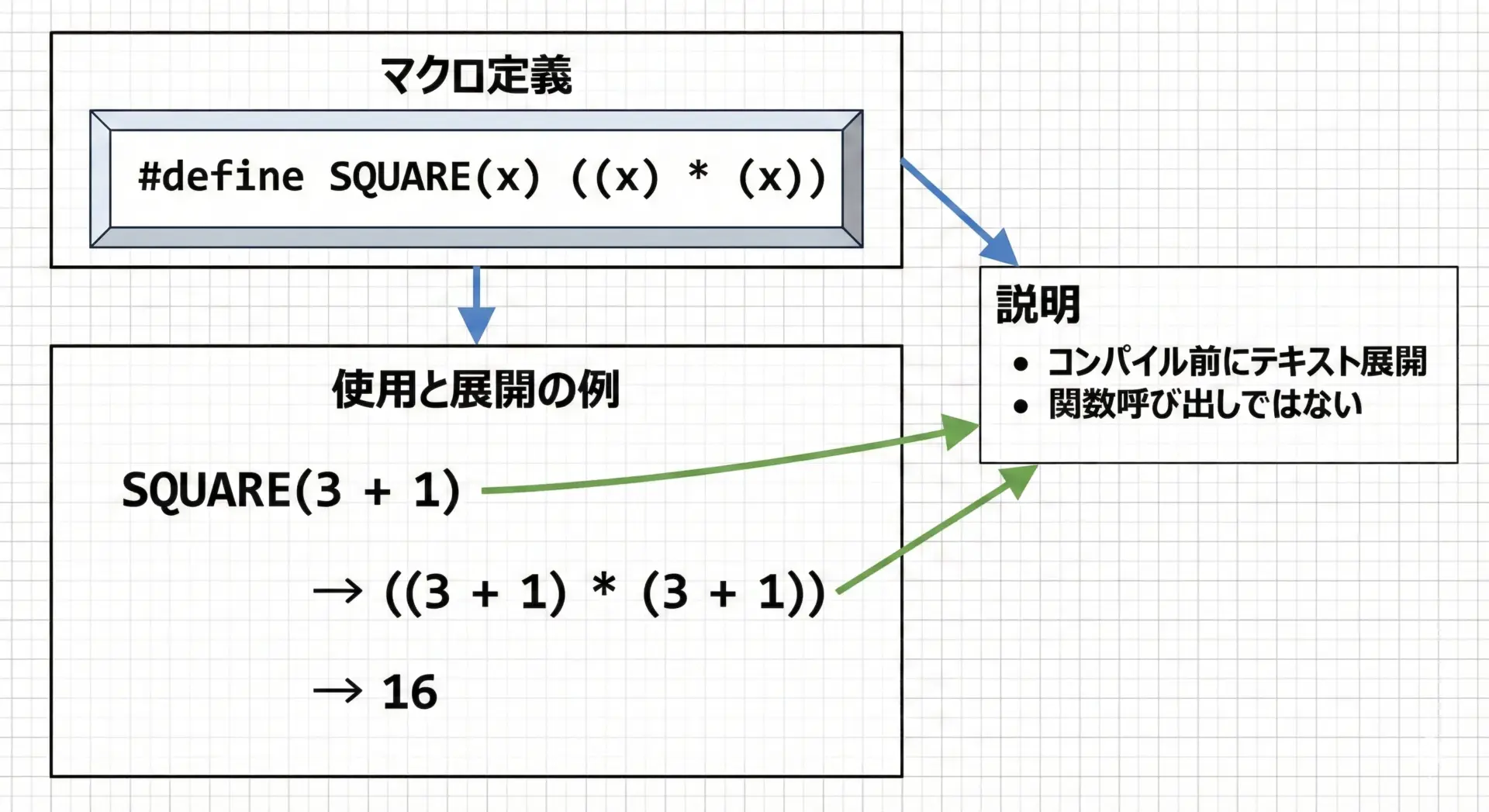

#define マクロ名(引数1, 引数2, ...) 置き換える内容例えば、平方を計算する関数マクロは次のように書けます。

#define SQUARE(x) ((x) * (x))このマクロは、SQUARE(5)という記述を((5) * (5))というテキストに置き換えます。

ここで注意したいのは、本物の関数呼び出しではなく、単なるテキスト置換であるという点です。

そのため、型チェックが行われない、デバッガでステップインしづらいなどの特徴があります。

一方で、関数呼び出しのオーバーヘッドがないという利点もありますが、現代のCコンパイラではinline関数がほぼ同じ役割を担えることが多くなっています。

引数付きマクロの具体例

関数マクロは、条件演算子や繰り返しを簡潔に記述したいときに使われることがあります。

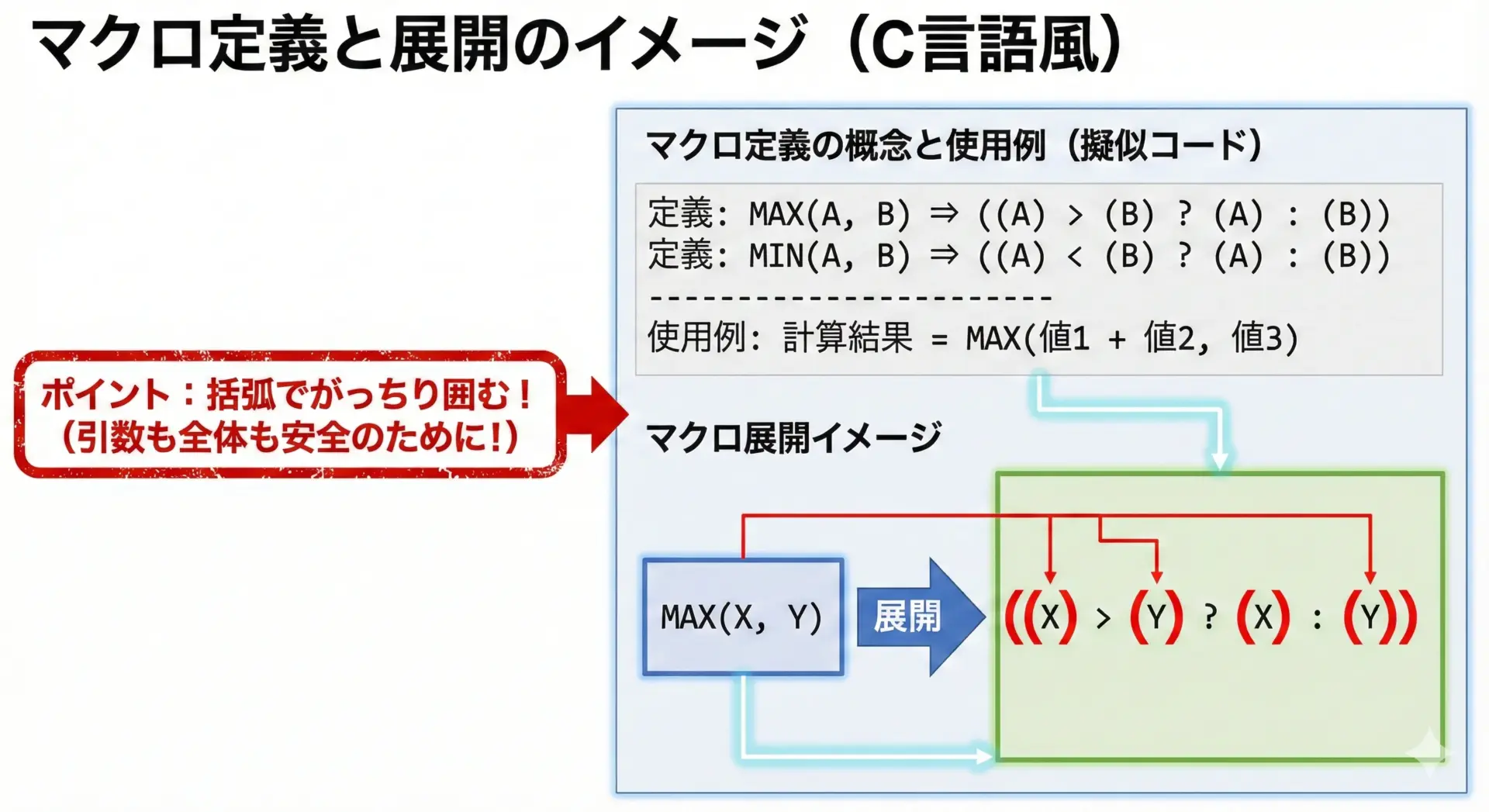

よくある例として、最大値・最小値を求めるマクロを見てみます。

#include <stdio.h>

#define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b)) // 2つの引数のうち大きい方を返す

#define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b)) // 2つの引数のうち小さい方を返す

int main(void) {

int x = 10;

int y = 20;

int max_val = MAX(x, y);

int min_val = MIN(x, y);

printf("x = %d, y = %d\n", x, y);

printf("MAX(x, y) = %d\n", max_val);

printf("MIN(x, y) = %d\n", min_val);

// 式を渡すこともできる

int z = 15;

int max2 = MAX(x + z, y - 5);

printf("MAX(x + z, y - 5) = %d\n", max2);

return 0;

}x = 10, y = 20

MAX(x, y) = 20

MIN(x, y) = 10

MAX(x + z, y - 5) = 25ここで重要なのは括弧の付け方です。

(a)や(b)、そして全体を((...) ? (...) : (...))と括弧で囲んでいるのは、演算子の優先順位による予期せぬ評価順を防ぐためです。

関数マクロを定義する際は、引数は必ず括弧で囲み、結果も括弧で包むという習慣を徹底すると、安全性が大きく向上します。

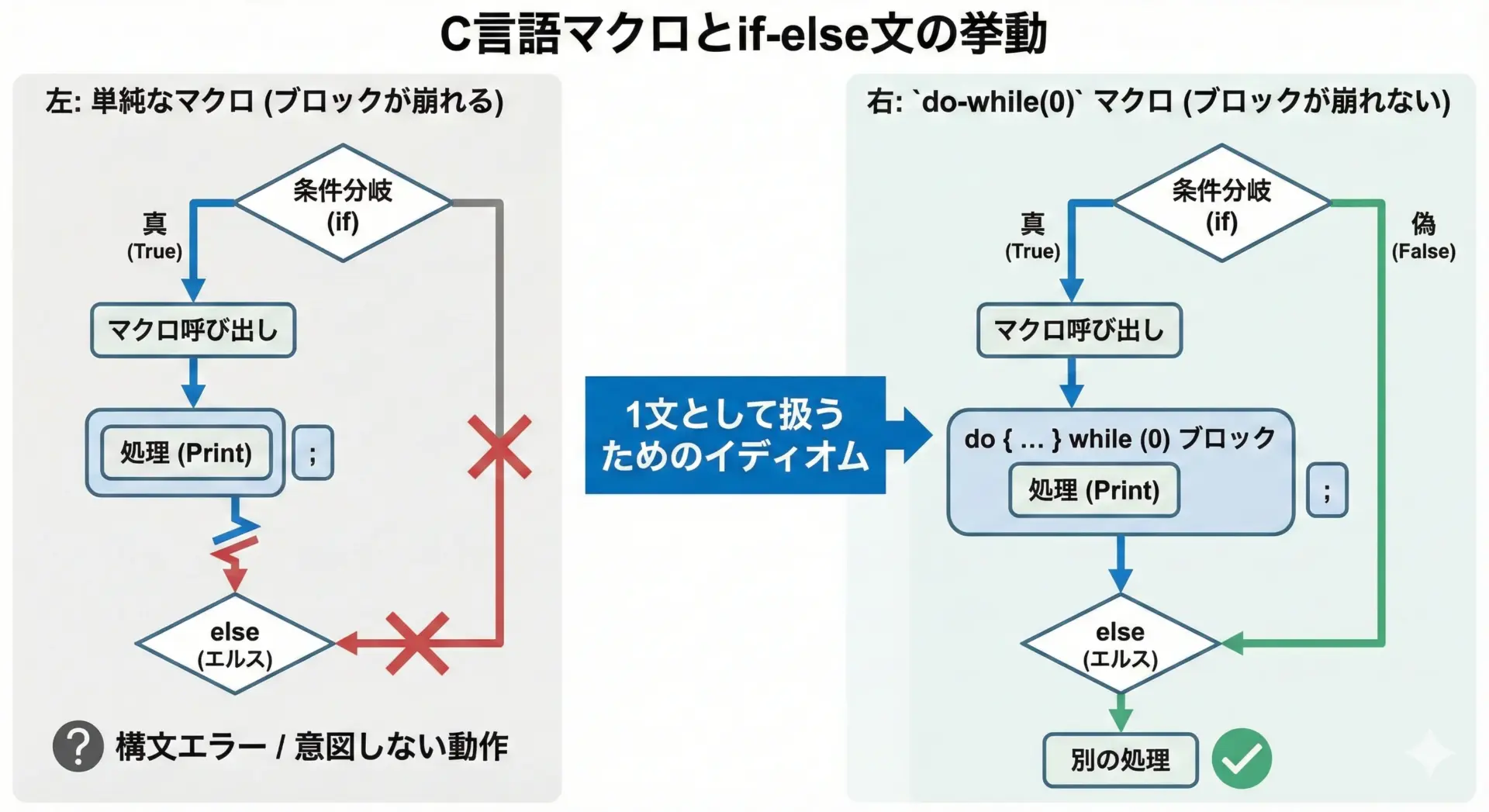

do { … } while(0)パターンの使い方

複数行にわたる処理をマクロで定義したいとき、do { … } while(0)イディオムを使うことがよくあります。

これは、マクロ展開後も1つの文(statement)として扱えるようにするためのテクニックです。

単純な例を見てみます。

#include <stdio.h>

#define LOG_MESSAGE(msg) \

do { \

printf("[LOG] %s\n", msg); \

} while (0)

int main(void) {

int x = 1;

if (x > 0)

LOG_MESSAGE("x is positive");

else

printf("x is not positive\n");

return 0;

}[LOG] x is positiveここで、もしLOG_MESSAGEを次のように定義していたらどうでしょうか。

#define BAD_LOG_MESSAGE(msg) printf("[LOG] %s\n", msg)このBAD_LOG_MESSAGEを先ほどのif文で使うと、実際には次のようなコードに展開されてしまいます。

if (x > 0)

printf("[LOG] %s\n", "x is positive");

else

printf("x is not positive\n");この例では問題が起きませんが、マクロが複数文を含んでいた場合、elseが意図しないifに結び付いてしまうといったバグを生む可能性があります。

そこでdo { … } while(0)を使うと、展開後が1つの文として扱われ、if-else構造との組み合わせでも安全になります。

このイディオムは、複数行マクロを定義するときの定番パターンとして、覚えておくと便利です。

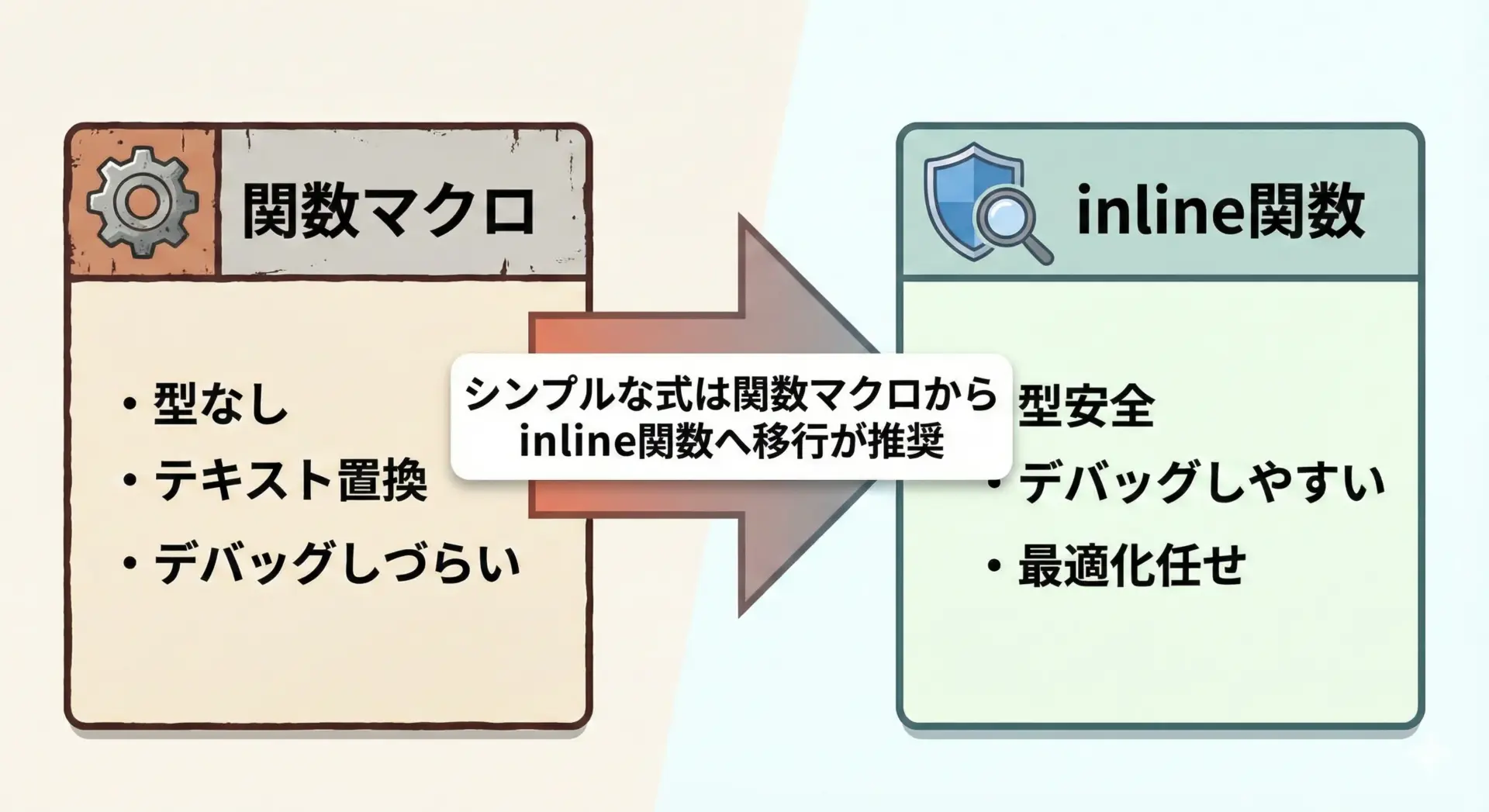

関数マクロとインライン関数の比較

現代のCコンパイラでは、inline関数を用いることで、関数マクロの多くの利点を取り込みつつ、型安全でデバッグしやすいコードを書くことができます。

機能を比較してみます。

| 項目 | 関数マクロ | inline関数 |

|---|---|---|

| 型チェック | なし | あり |

| デバッグのしやすさ | 展開後コードで見づらい | 通常の関数と同様にステップ実行可 |

| オーバーヘッド | ほぼゼロ(テキスト展開) | 最適化により実質ゼロになることが多い |

| 評価回数の制御 | 不注意だと副作用が増える | 通常の関数と同じく安全 |

| 複数文の記述 | do { … } while(0) などが必要 | ブロックとして自然に書ける |

例えば、先ほどのSQUAREマクロは、C99以降であれば次のようなinline関数で置き換えられます。

#include <stdio.h>

static inline int square_int(int x) {

return x * x;

}

int main(void) {

int a = 5;

int b = square_int(a);

printf("a = %d, square_int(a) = %d\n", a, b);

return 0;

}a = 5, square_int(a) = 25コンパイラの最適化が有効な場合、このsquare_intは実際の命令列の中にインライン展開され、関数呼び出しのオーバーヘッドが発生しないことが多くなります。

そのため、新しくコードを書く場合は、関数マクロよりもinline関数を優先し、どうしてもプリプロセッサレベルの仕組みが必要な場合だけマクロを使うという設計が推奨されます。

#define使用時の注意点とアンチパターン

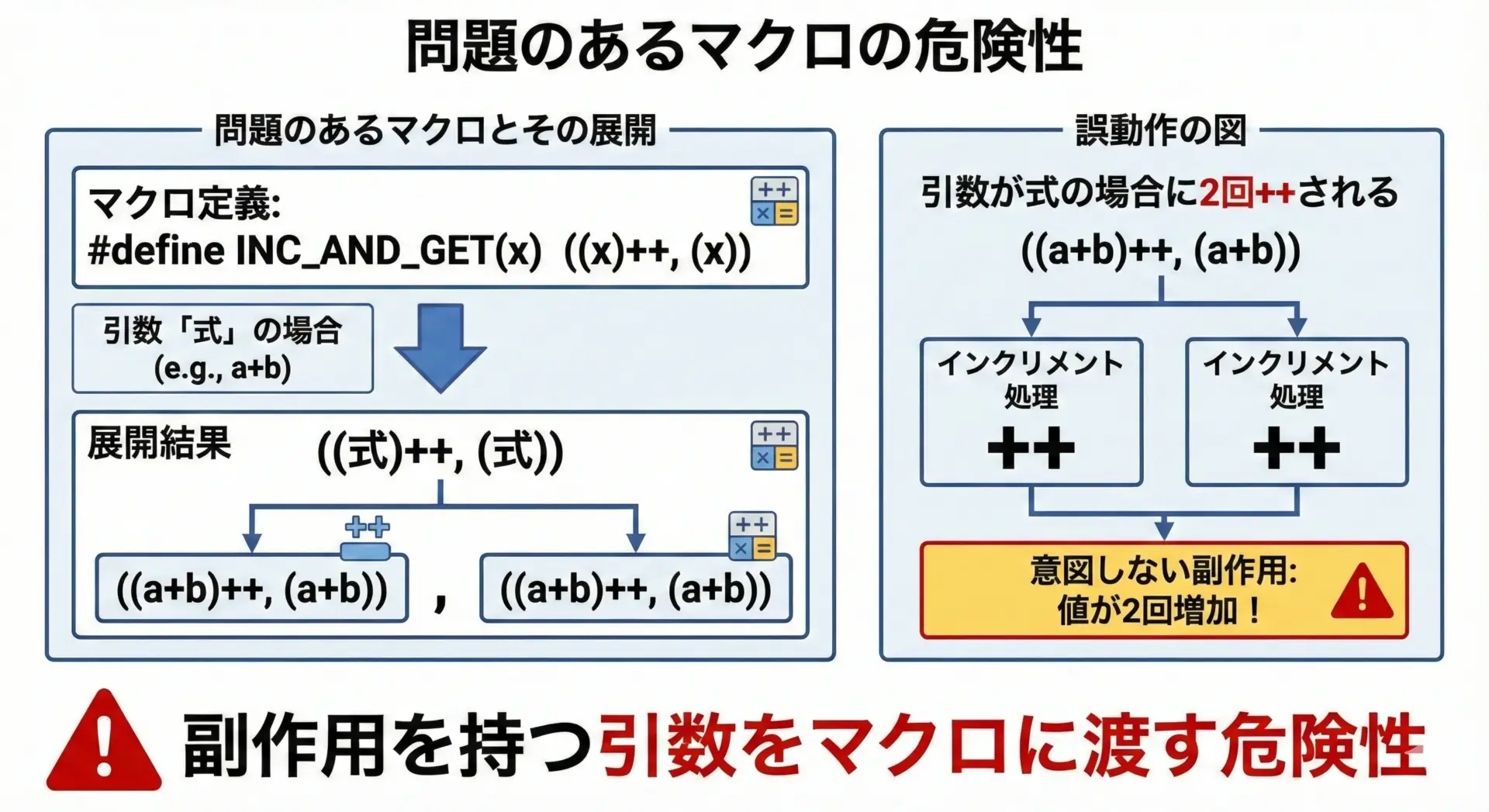

マクロによる副作用と予期せぬ動作

関数マクロはテキスト置換であるため、引数が何回評価されるかに注意する必要があります。

特に、インクリメント演算子や関数呼び出しを引数に渡したとき、予期せぬ副作用を引き起こすことがあります。

次の例を見てください。

#include <stdio.h>

#define DOUBLE(x) ((x) + (x)) // x を 2 回評価するマクロ

int main(void) {

int i = 3;

int a = DOUBLE(i); // 安全: i は 1 回しか変化しない

int b = DOUBLE(i++); // 危険: i++ が 2 回評価される!

printf("a = %d\n", a);

printf("b = %d, i = %d\n", b, i);

return 0;

}a = 6

b = 8, i = 5DOUBLE(i++)が展開されると、次のようなコードになります。

((i++) + (i++))その結果、iが2回インクリメントされてしまい、意図しない結果になります。

このような問題は、inline関数であれば自然に防ぐことができます。

したがって、関数マクロに副作用を持つ式(++, –, 関数呼び出しなど)を渡す設計は極力避けるべきです。

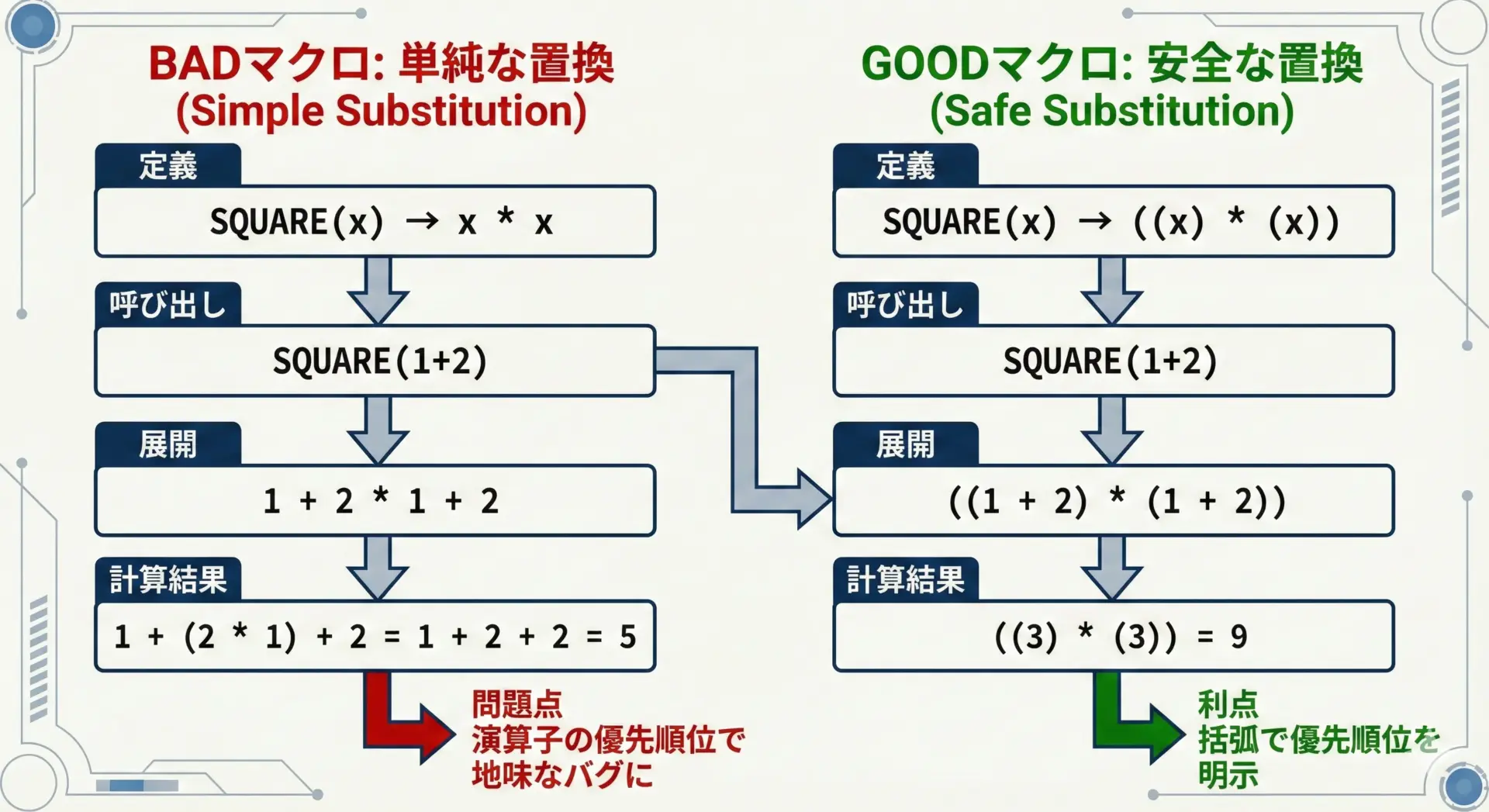

括弧の付け忘れによるバグの例

関数マクロでは、括弧の付け忘れが典型的なバグの原因になります。

次の例はよくあるパターンです。

#include <stdio.h>

#define BAD_SQUARE(x) x * x // 括弧が足りない危険な定義

#define GOOD_SQUARE(x) ((x) * (x)) // 安全な定義

int main(void) {

int a = BAD_SQUARE(1 + 2); // 展開結果に注意

int b = GOOD_SQUARE(1 + 2); // 正しく 9 になる

printf("BAD_SQUARE(1 + 2) = %d\n", a);

printf("GOOD_SQUARE(1 + 2) = %d\n", b);

return 0;

}BAD_SQUARE(1 + 2) = 5

GOOD_SQUARE(1 + 2) = 9BAD_SQUARE(1 + 2)はプリプロセス時に1 + 2 * 1 + 2に展開され、乗算の優先順位が加算より高いため、1 + (2 * 1) + 2 = 5となってしまいます。

このようなバグは、見た目では発見しづらく、長期間潜伏することも多いため、マクロ定義では「引数と全体を必ず括弧で囲む」というルールを徹底することが非常に重要です。

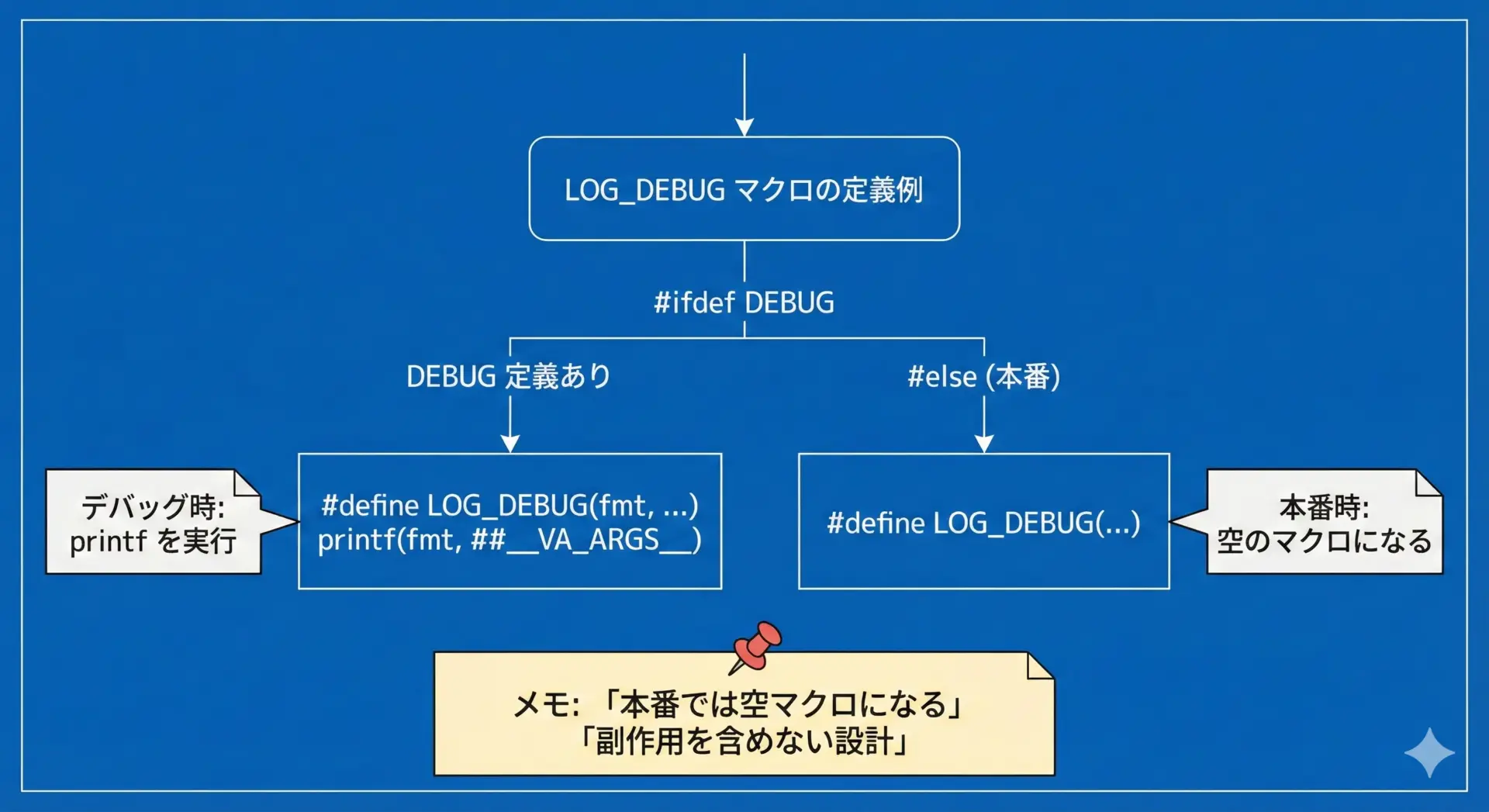

デバッグ・トレース用マクロの設計と注意点

ログ出力やトレース用のコードは、デバッグ時だけ有効にして、本番ビルドでは消したいことが多くあります。

そのようなときに便利なのが、条件コンパイルとマクロを組み合わせた設計です。

#include <stdio.h>

#define DEBUG 1 // デバッグビルド時は 1、本番ビルドでは 0 にする想定

#if DEBUG

#define LOG_DEBUG(fmt, ...) \

do { \

fprintf(stderr, "[DEBUG] " fmt "\n", ##__VA_ARGS__); \

} while (0)

#else

#define LOG_DEBUG(fmt, ...) \

do { \

} while (0)

#endif

int main(void) {

int value = 42;

LOG_DEBUG("Program started");

LOG_DEBUG("value = %d", value);

return 0;

}[DEBUG] Program started

[DEBUG] value = 42ここでは、DEBUGマクロの値に応じて、LOG_DEBUGマクロが有効なログ出力にも、何もしない空の処理にも切り替わるようになっています。

注意すべき点は、トレース用マクロの引数に副作用を含めないことです。

例えばLOG_DEBUG("x = %d", x++)のように書いてしまうと、本番ビルドでマクロが空になったときにx++が評価されなくなり、動作が変わってしまう可能性があります。

そのため、ログの有無でプログラムの振る舞いが変わらないよう、ログマクロは純粋に値を表示するだけの目的で設計することが大切です。

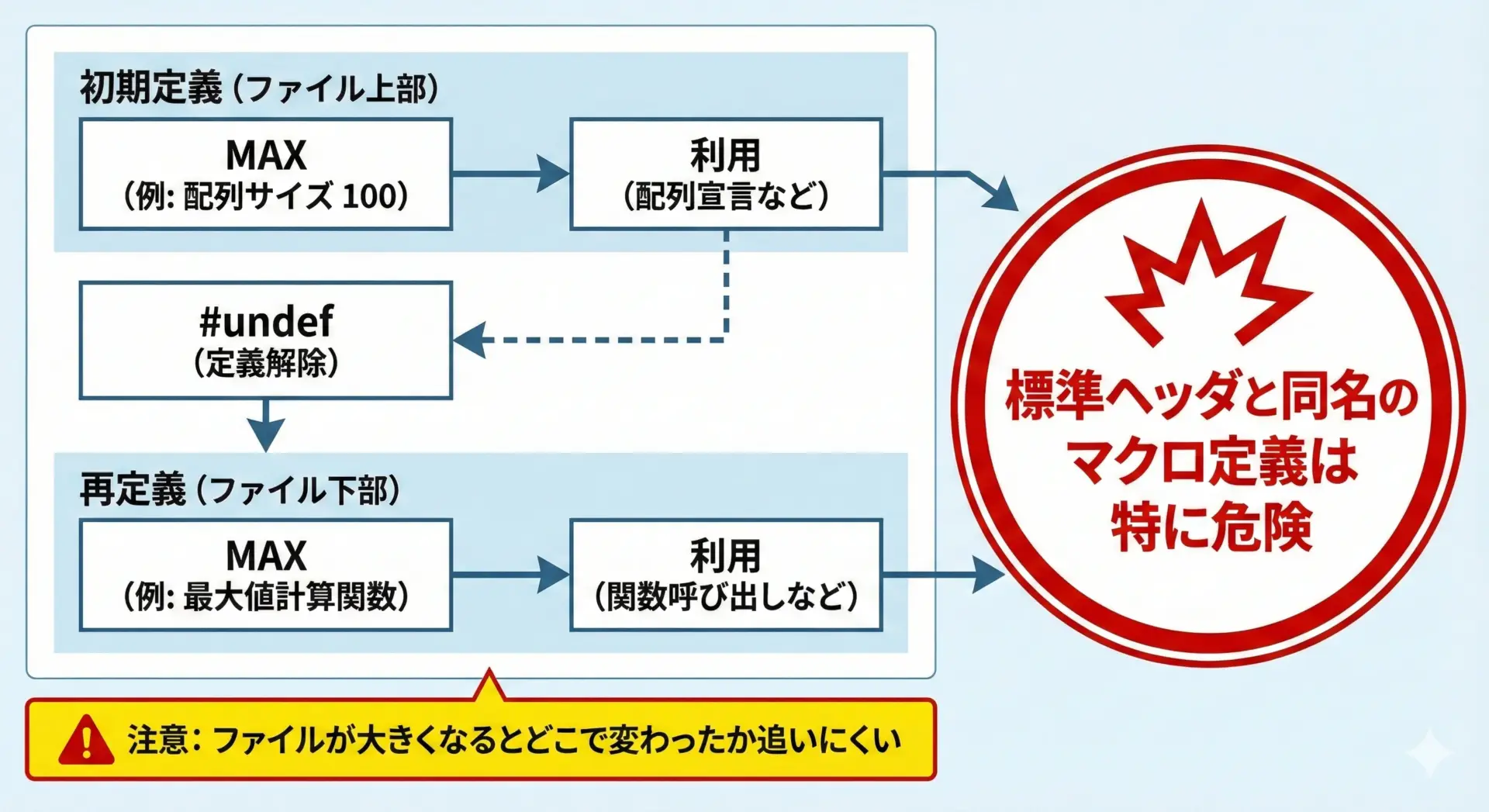

#undefによるマクロの解除と再定義のリスク

#undefを使うと、既に定義されているマクロを解除することができます。

構文は単純で、次のように書きます。

#undef マクロ名例えば、次のようなコードが書けます。

#include <stdio.h>

#define MAX 100

int main(void) {

printf("MAX = %d\n", MAX);

#undef MAX // MAX マクロを解除

#define MAX 200 // 別の値で再定義

printf("MAX (redefined) = %d\n", MAX);

return 0;

}MAX = 100

MAX (redefined) = 200このように、マクロは後から解除して再定義することも可能ですが、大規模なコードでは非常に追いかけにくいバグの原因になります。

特に次のようなケースは危険です。

- 標準ライブラリが定義しているマクロ名と同じ名前を使ってしまう

- ヘッダファイルの中で、他のヘッダが定義したマクロを意図せず上書きしてしまう

そのため、マクロ名はできるだけ一意なプレフィックスを付ける、#undefと再定義は最小限に留めるといった注意が必要です。

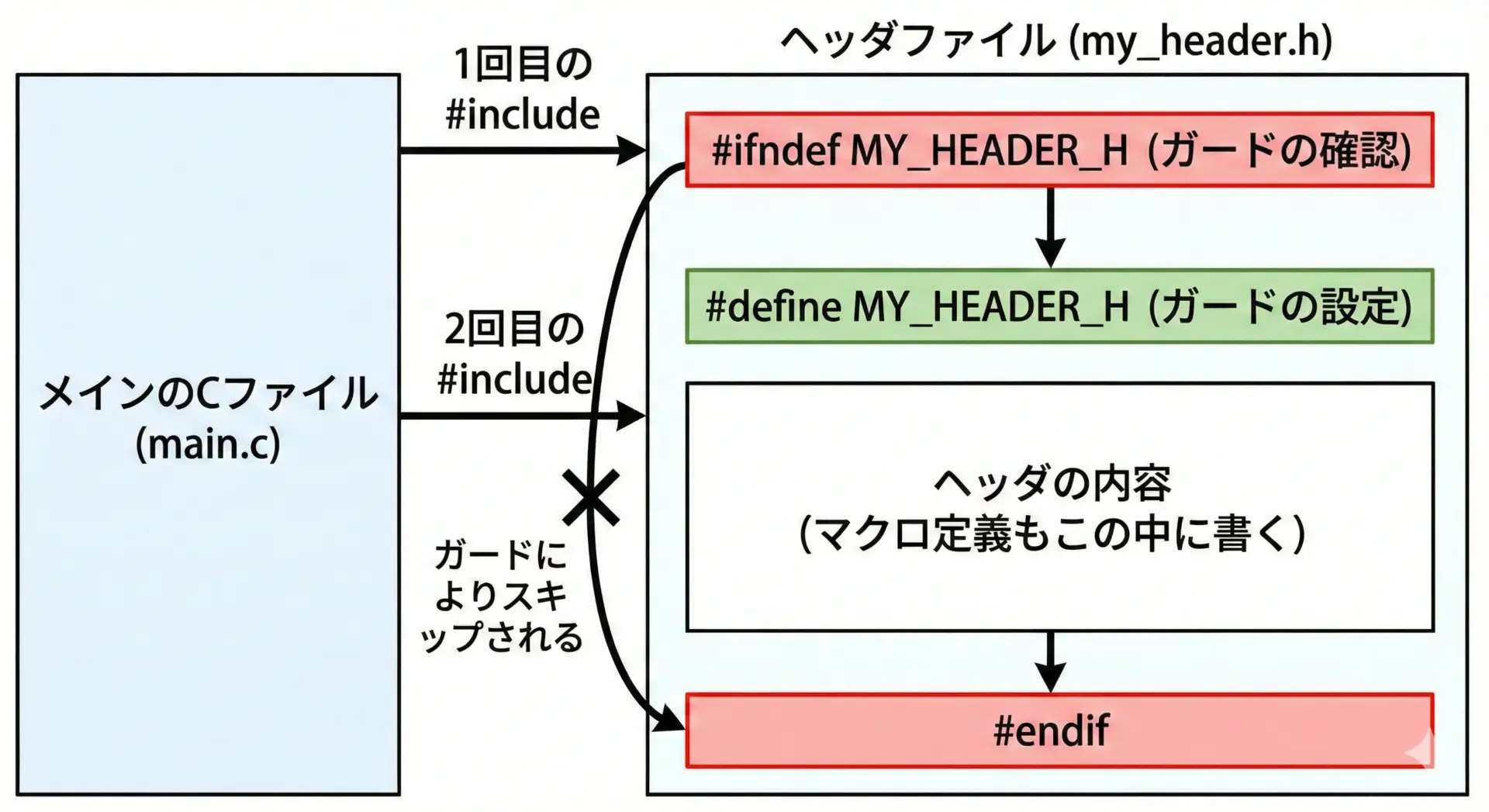

ヘッダファイルでのマクロ定義と多重定義対策

ヘッダファイルでは、関数プロトタイプや構造体宣言と並んで、多くの場合マクロ定義も行われます。

このときに必須なのがインクルードガードです。

基本的なインクルードガードは次のように書きます。

#ifndef MY_CONFIG_H

#define MY_CONFIG_H

// 定数マクロ

#define APP_NAME "MyApp"

#define APP_VERSION "2.0.0"

#define MAX_CONNECTIONS 100

// 関数プロトタイプなど

void run_app(void);

#endif // MY_CONFIG_Hもしヘッダファイルにインクルードガードがないと、次のような問題が起こる可能性があります。

- 同じマクロが複数回定義されて再定義の警告やエラーになる

- 構造体やtypedefが複数定義されてコンパイルエラーになる

インクルードガードによってヘッダの内容が1つの翻訳単位で1回だけ有効になるため、これらの問題を防げます。

マクロ定義もこのガードの内側に書くことで、多重定義のリスクを大幅に減らせます。

また、プロジェクトが大きくなった場合には、マクロ名にモジュール名のプレフィックスを付けることも有効です。

#define NET_MAX_CONNECTIONS 128

#define NET_DEFAULT_PORT 8080このようにすると、他のモジュールのマクロ名と衝突しにくくなり、意図しない上書きや#undefの危険も抑えられます。

まとめ

本記事では、C言語の#defineマクロについて、定数定義から関数マクロ、そして典型的な落とし穴まで体系的に解説しました。

マクロはあくまでテキスト置換であり、型安全性や副作用の制御には注意が必要です。

一方で、条件コンパイルやヘッダで共有する定数など、プリプロセッサならではの用途では非常に強力な道具となります。

日常的な定数にはconstやinline関数を活用しつつ、マクロの特性を理解したうえで、バグを生まない安全な使い方を心掛けてください。