C言語でポインタを扱うとき、必ず出てくるのがNULLポインタです。

NULLを正しく理解していないと、クラッシュやメモリ破壊など重大なバグの原因になります。

本記事では、NULLポインタの意味から危険性、安全な使い方、実践的な対策までを体系的に解説し、初心者から中級者までが「NULLで困らない」状態を目指します。

NULLポインタとは

NULLポインタの基本概念と意味

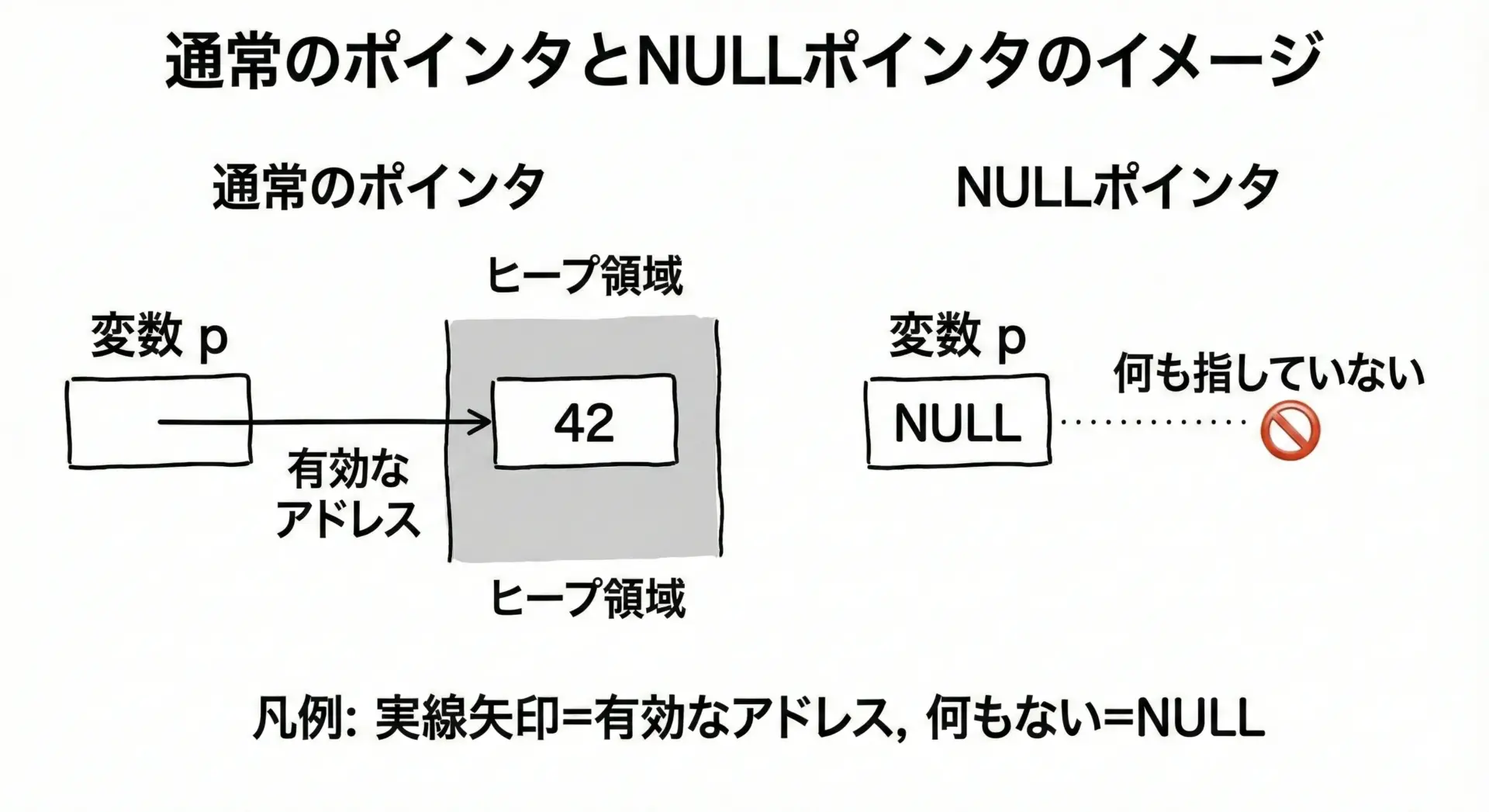

NULLポインタとは、「どの有効なオブジェクトも指していない」ことを明示するための特別なポインタ値です。

ポインタ変数には本来、メモリ上の有効なアドレスを格納しますが、次のような場面で「まだ何も指していない」「異常が起きて有効なアドレスがない」という状態を表したいことがあります。

- メモリがまだ確保されていないとき

- 探索に失敗して「見つからなかった」とき

- エラーで有効な戻り値を返せないとき

このようなときに使うのがNULLポインタです。

重要なポイントは、NULLポインタは「0番地」を指すとは限らないということです。

実装(コンパイラとOS)ごとに内部表現は異なりますが、「どのオブジェクトも指さない特別なポインタ値」であることだけが標準で保証されています。

この図のように、通常のポインタはメモリ上のどこかを指していますが、NULLポインタは「どこも指していない」ことを明示する値です。

プログラム中で意図的にNULLを代入することで、「無効な状態」を表現できます。

C言語におけるNULLマクロの定義と仕様

C言語ではNULLはキーワードではなく、マクロ定義です。

通常はstddef.hやstdio.hなどの標準ヘッダに定義されています。

代表的な定義の例を表にまとめます。

| 実装例 | 定義例 |

|---|---|

| 一般的なCコンパイラ | #define NULL ((void*)0) |

| 一部の古い実装 | #define NULL 0 |

C標準規格では、NULLは「ヌルポインタ定数(null pointer constant)」として扱われることが保証されています。

ヌルポインタ定数とは、ポインタに代入するとNULLポインタになる特別な整数定数です。

典型的には0や((void*)0)などがこれに該当します。

NULLマクロ使用の基本ルール

- ポインタに「何も指していない」ことを代入したいときは

NULLを使う - 0という数値として扱いたいときは

0を使い、NULLを整数として使わないようにする - ヘッダを必ずインクルードし、独自に

#define NULL ...などと再定義しない

実際にNULLがどのように使われるかを簡単なサンプルで確認します。

#include <stdio.h>

#include <stddef.h> // NULLの定義を含むヘッダ

int main(void) {

int *p = NULL; // どのintオブジェクトも指していない

if (p == NULL) {

printf("pはNULLポインタです\n");

}

// ポインタにメモリを割り当てたあと

int x = 10;

p = &x; // pはxを指す有効なポインタになる

if (p != NULL) {

printf("pは有効なアドレスを指しています: %d\n", *p);

}

return 0;

}pはNULLポインタです

pは有効なアドレスを指しています: 10このように、NULLは「まだ何もない」「見つからなかった」を表現するための記号として機能します。

0との違いとヌル文字との混同に注意

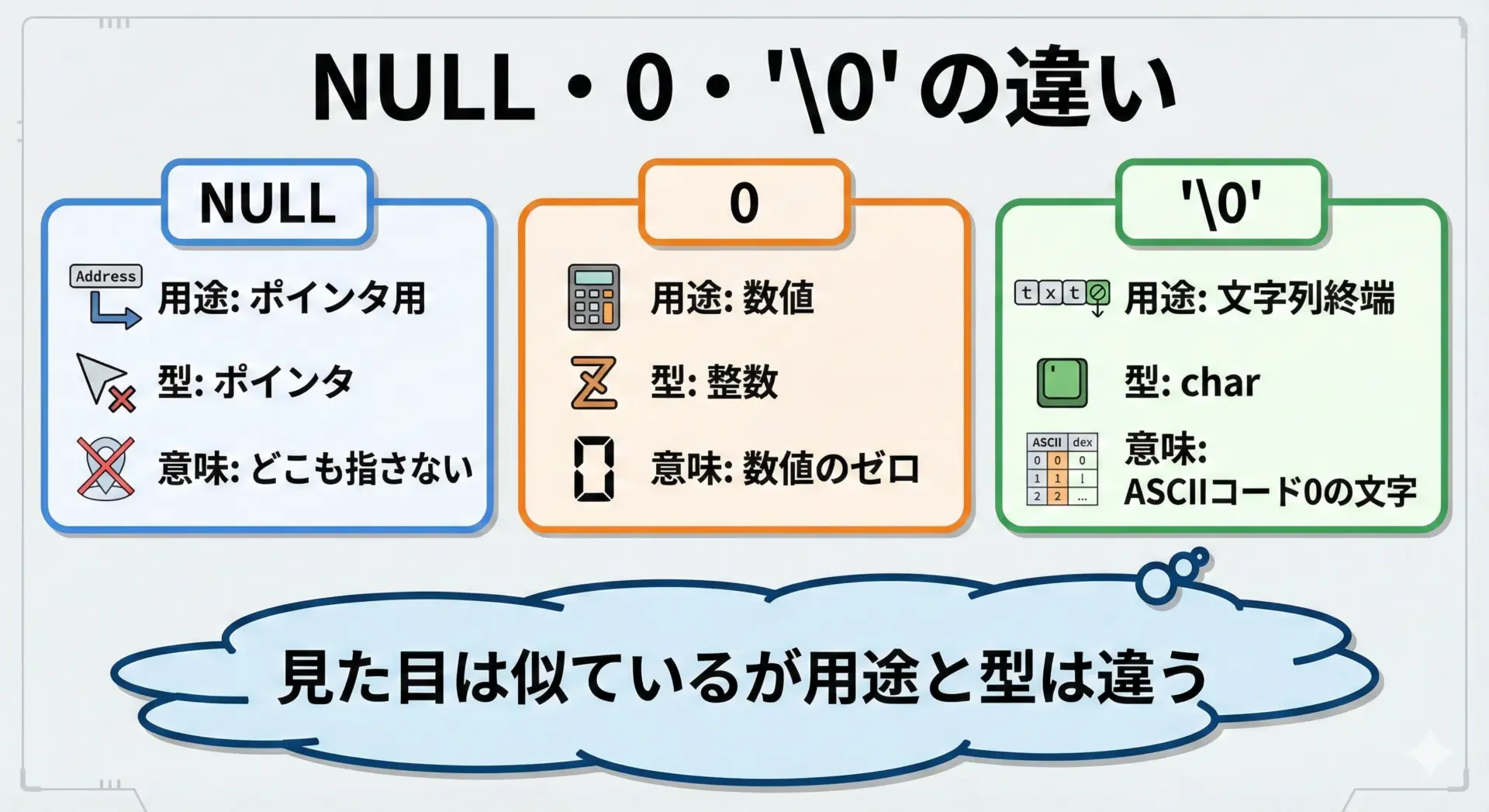

NULLポインタ周辺でもっとも混乱しやすいのが、数値の0やヌル文字'\0'との混同です。

NULLポインタと整数0

0は整数リテラルです。- ポインタに

0を代入すると、ヌルポインタ定数として解釈されてNULLポインタになるという特別ルールがあります。

しかし、可読性とバグ防止のため、ポインタには0ではなくNULLを使うほうが安全です。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int *p1 = 0; // 動作としてはNULLポインタになるが、意図が分かりにくい

int *p2 = NULL; // 「NULLポインタにしたい」という意図が明確

printf("p1 == NULL ? %s\n", (p1 == NULL) ? "true" : "false");

printf("p2 == NULL ? %s\n", (p2 == NULL) ? "true" : "false");

return 0;

}p1 == NULL ? true

p2 == NULL ? trueどちらも結果は同じですが、コードを読む人にはNULLのほうがはるかに親切です。

ヌル文字 ‘\0’ との違い

'\0'は文字列の終端を表す文字であり、NULLポインタとは全く別物です。

'\0'はchar型(実体は整数0)NULLはポインタに代入するための値

#include <stdio.h>

int main(void) {

char c = '\0'; // ヌル文字。文字列終端などで使用

char *p = NULL; // NULLポインタ。どこも指していない

printf("cの数値としての値: %d\n", c); // 0と表示されることが多い

if (p == NULL) {

printf("pはNULLポインタです\n");

}

// 間違い例(コンパイルは通るが、意味的に誤り)

// if (p == '\0') { ... } のように書くのは避ける

return 0;

}cの数値としての値: 0

pはNULLポインタです文字列の終端チェックには'\0'、ポインタの有効性チェックにはNULLと、役割をきちんと分けて使うことが大切です。

NULLポインタの危険性と典型的なバグ

NULLポインタ参照で起こるクラッシュと未定義動作

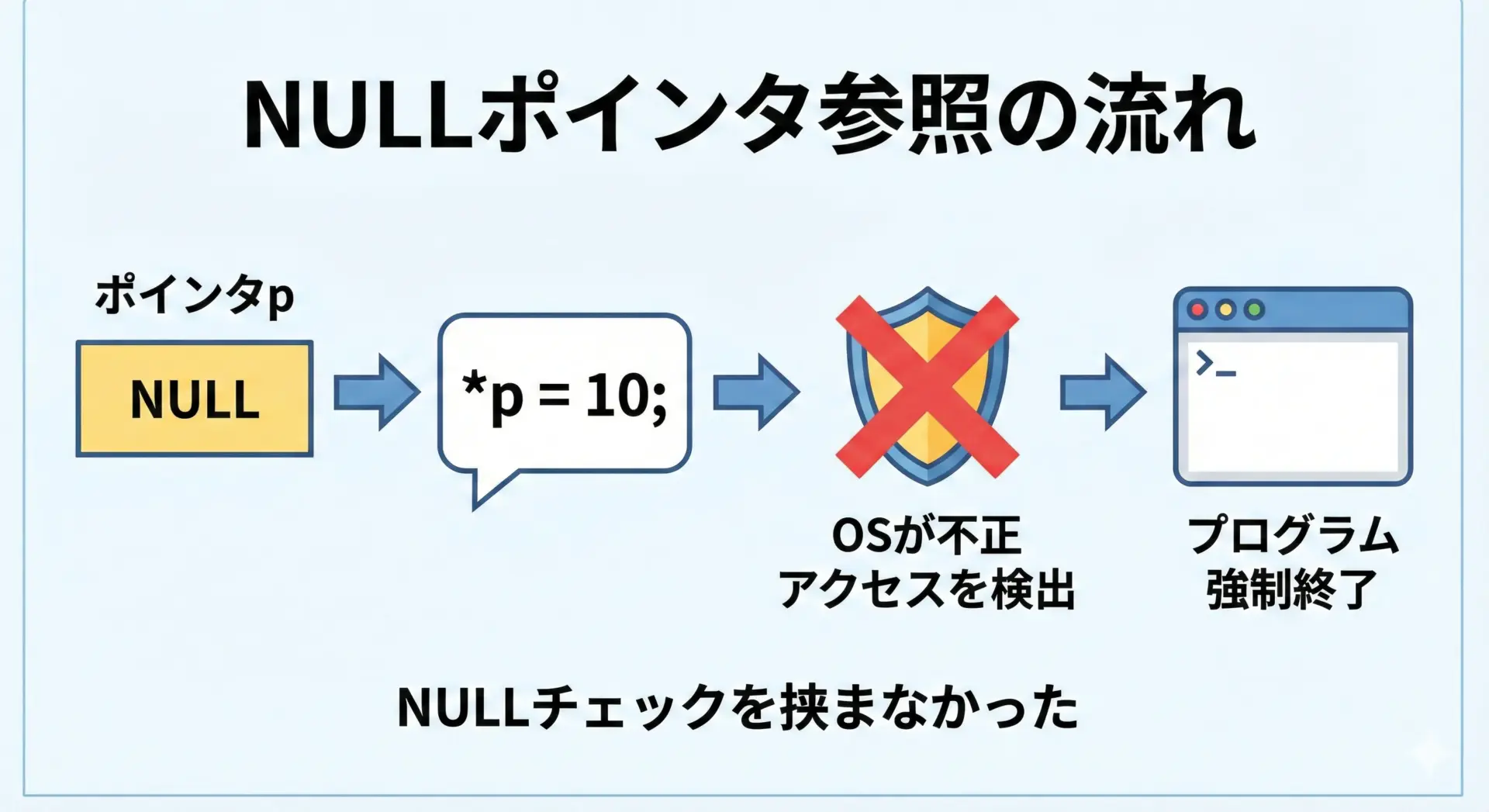

NULLポインタを間違って参照(デリファレンス)すると、プログラムはほぼ確実にクラッシュします。

C標準ではこれは未定義動作とされており、OSによってはセグメンテーションフォルト(segmentation fault)やアクセス違反(access violation)が発生します。

次のプログラムは、意図的にNULLポインタを参照してクラッシュさせる例です。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int *p = NULL; // NULLポインタを用意

printf("これからNULLポインタを参照します\n");

// 未定義動作!通常はここでクラッシュする

*p = 123; // NULLポインタのデリファレンス

printf("ここには通常到達しません\n");

return 0;

}これからNULLポインタを参照します

(以降、セグメンテーションフォルトなどで異常終了する)もっとも重要なのは「NULLポインタかもしれないポインタを、NULLチェックなしで参照しない」という習慣です。

クラッシュするだけならまだ良い方で、場合によってはスタックやヒープの別領域を壊して原因究明が極めて困難なバグを生むこともあります。

初期化されていないポインタとNULLの誤用

NULLポインタとよく混同されるのが、「初期化されていないポインタ」です。

初期化されていないポインタはゴミ値(不定値)を持っており、NULLとも有効アドレスとも限りません。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int *p; // 初期化していない。中身は不定値(ランダムなアドレスのように見える)

// これは「NULLポインタ」ではない

// if (p == NULL) の結果も未定義動作の可能性がある(実装依存)

// 誤った使い方の例

// printf("%d\n", *p); // 不定のアドレスを参照してしまい、危険

return 0;

}このようなバグを防ぐためには、ポインタは宣言と同時に必ずNULLで初期化する習慣をつけることが重要です。

int *p = NULL; // 安全な初期化。まだ何も指していないことが明確NULLは「何も指していないことを明示する値」であり、「たまたま0になっているかもしれない未初期化ポインタ」とは本質的に異なります。

ダングリングポインタとNULLの関係

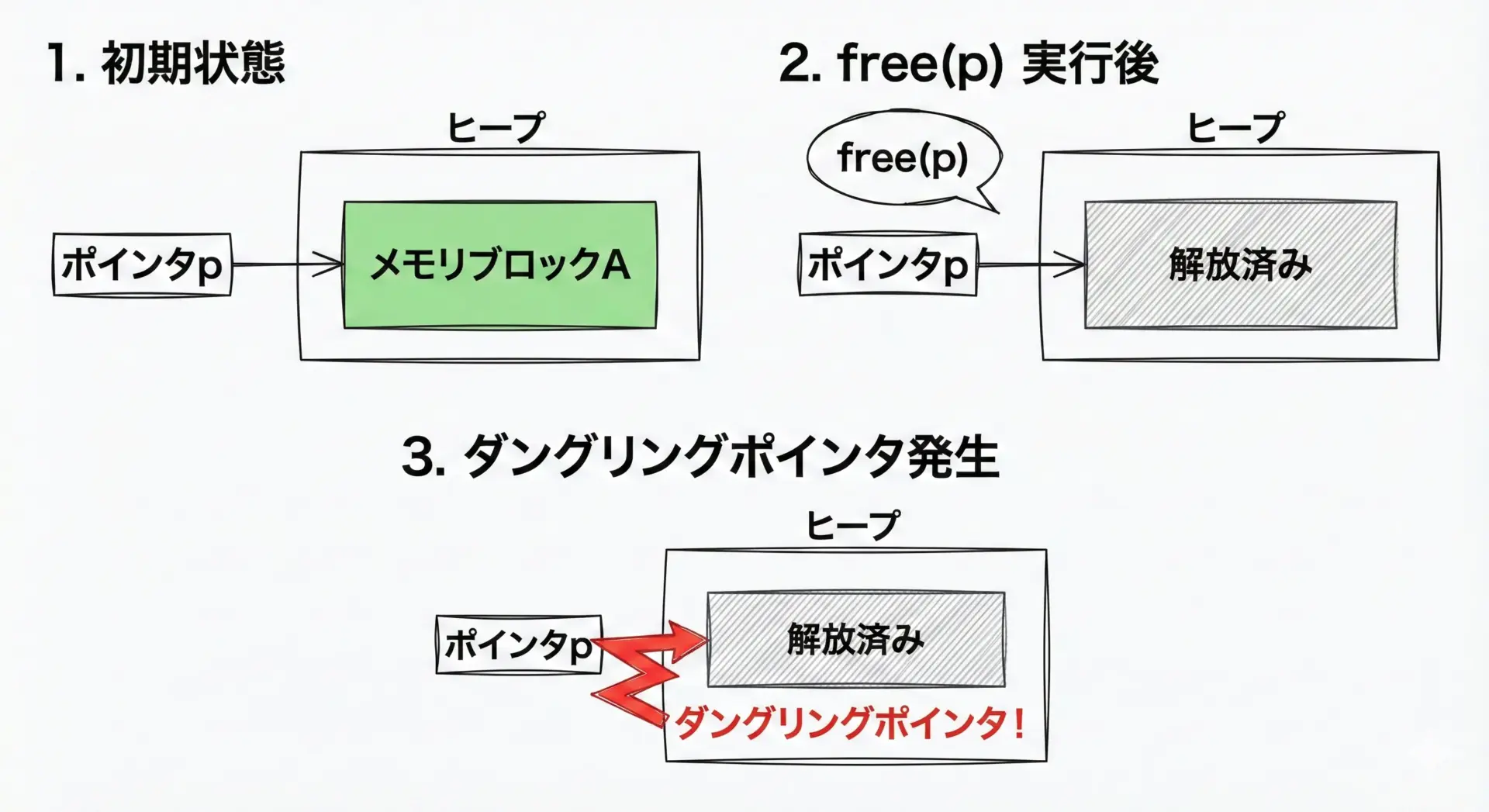

ダングリングポインタ(dangling pointer)とは、すでに解放されたメモリやスコープ外の変数を指し続けているポインタのことです。

ダングリングポインタはNULLではなく、「見かけ上はそれらしいアドレスを持っているが、実際には無効」という非常に危険な状態です。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {

int *p = malloc(sizeof(int)); // メモリ確保

if (p == NULL) {

return 1; // メモリ確保失敗

}

*p = 10;

printf("値: %d\n", *p);

free(p); // メモリを解放

// ここでpはダングリングポインタになる(まだ古いアドレスを保持している)

// printf("%d\n", *p); // 未定義動作。絶対にやってはいけない

// 対策: 解放後にNULLを代入する

p = NULL;

return 0;

}値: 10freeしたあとにポインタへNULLを代入することで、「もう有効なメモリを指していない」ことが明示され、ダングリングポインタを防げます。

このテクニックは後の章で詳しく説明します。

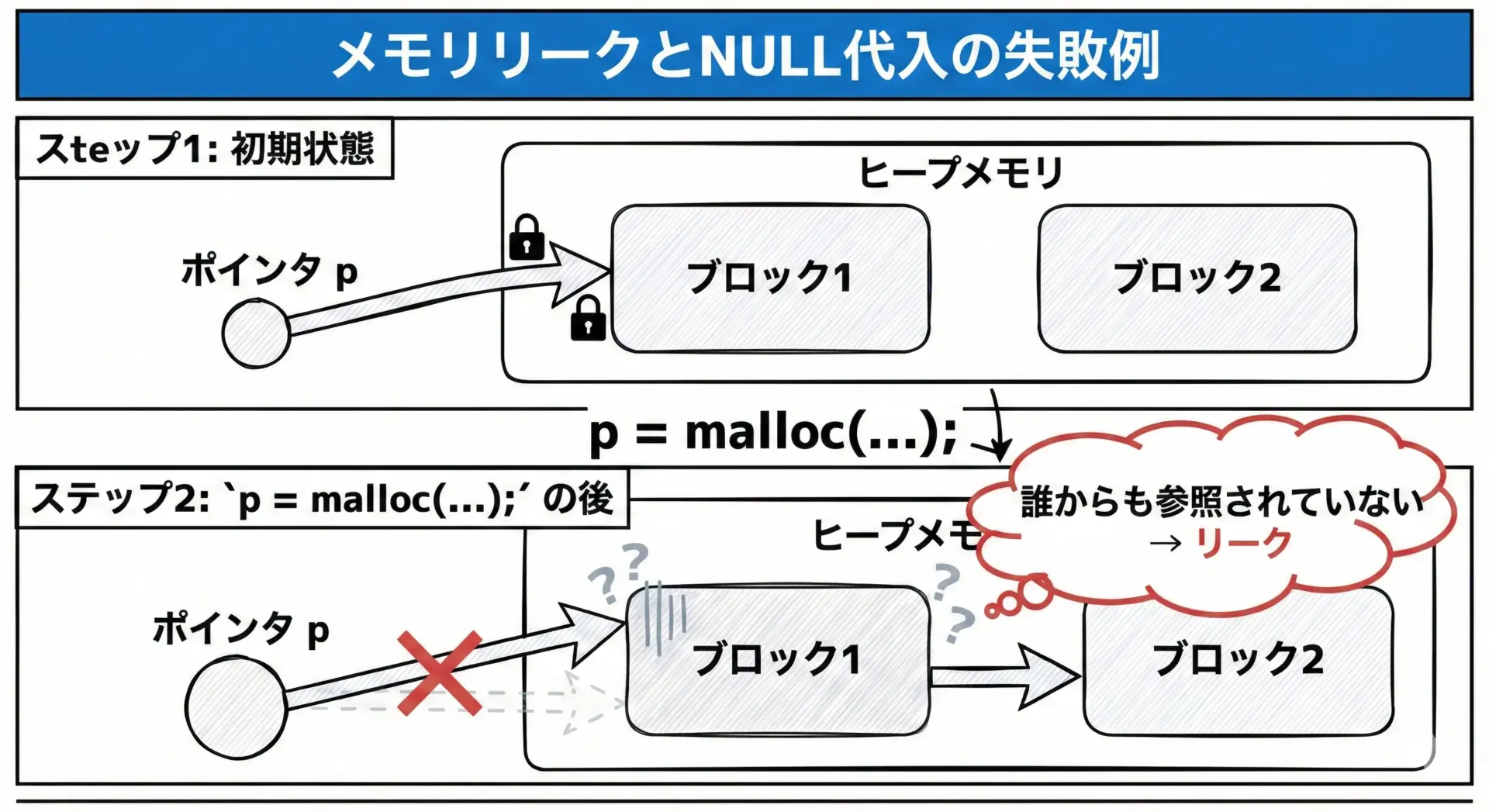

メモリリークとNULLポインタの落とし穴

メモリリーク(memory leak)とは、確保したメモリへのポインタを失ってしまい、解放できなくなる状態です。

NULLポインタ自体がリークを引き起こすわけではありませんが、NULL代入のタイミングや扱いを間違えるとリークの原因になります。

#include <stdlib.h>

int main(void) {

int *p = malloc(sizeof(int));

if (p == NULL) {

return 1;

}

// ここで別のメモリを確保してpに代入

// 元のポインタpをfreeしないまま上書きしてしまうとリーク

p = malloc(sizeof(int)); // 以前確保したメモリのアドレスを失う

// 対策: 上書きする前に必ずfreeする

// free(p);

// p = malloc(sizeof(int));

// またはpを使い終わった段階でfreeしてからNULL代入

// free(p);

// p = NULL;

return 0;

}この例では明示的にfreeを書いていませんが、実際のコードでは「ポインタに別のアドレスを代入する前に、現在指しているメモリを解放する」というルールが重要です。

NULLポインタの扱いでよくある落とし穴は次のようなものです。

- freeせずにNULLを代入して「解放した気になる」

- freeしたあとにNULL代入を忘れて、ダングリングポインタを参照してしまう

NULL代入は「ポインタの状態を明示する」ためのものであり、メモリ解放そのものではないことを強く意識する必要があります。

NULLポインタの安全な使い方

ポインタの初期化とNULL代入の基本ルール

NULLポインタを安全に扱うためには、まず「ポインタの一生」を意識した初期化ルールを決めることが大切です。

基本ルールの例

- ポインタは宣言と同時に

NULLで初期化する - メモリを

mallocで確保した直後は、NULLチェックを行ってから使用する freeした直後に必ずNULLを代入する

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {

int *p = NULL; // 1. 宣言と同時にNULLで初期化

p = malloc(sizeof(int)); // 2. メモリ確保

if (p == NULL) { // 3. NULLチェック

fprintf(stderr, "メモリ確保に失敗しました\n");

return 1;

}

*p = 42; // 4. 安心して使用できる

printf("値: %d\n", *p);

free(p); // 5. メモリ解放

p = NULL; // 6. ダングリングポインタ防止

return 0;

}値: 42このように、ポインタの状態を「NULL → 有効 → free → NULL」と一貫して管理することで、バグの混入を大きく減らせます。

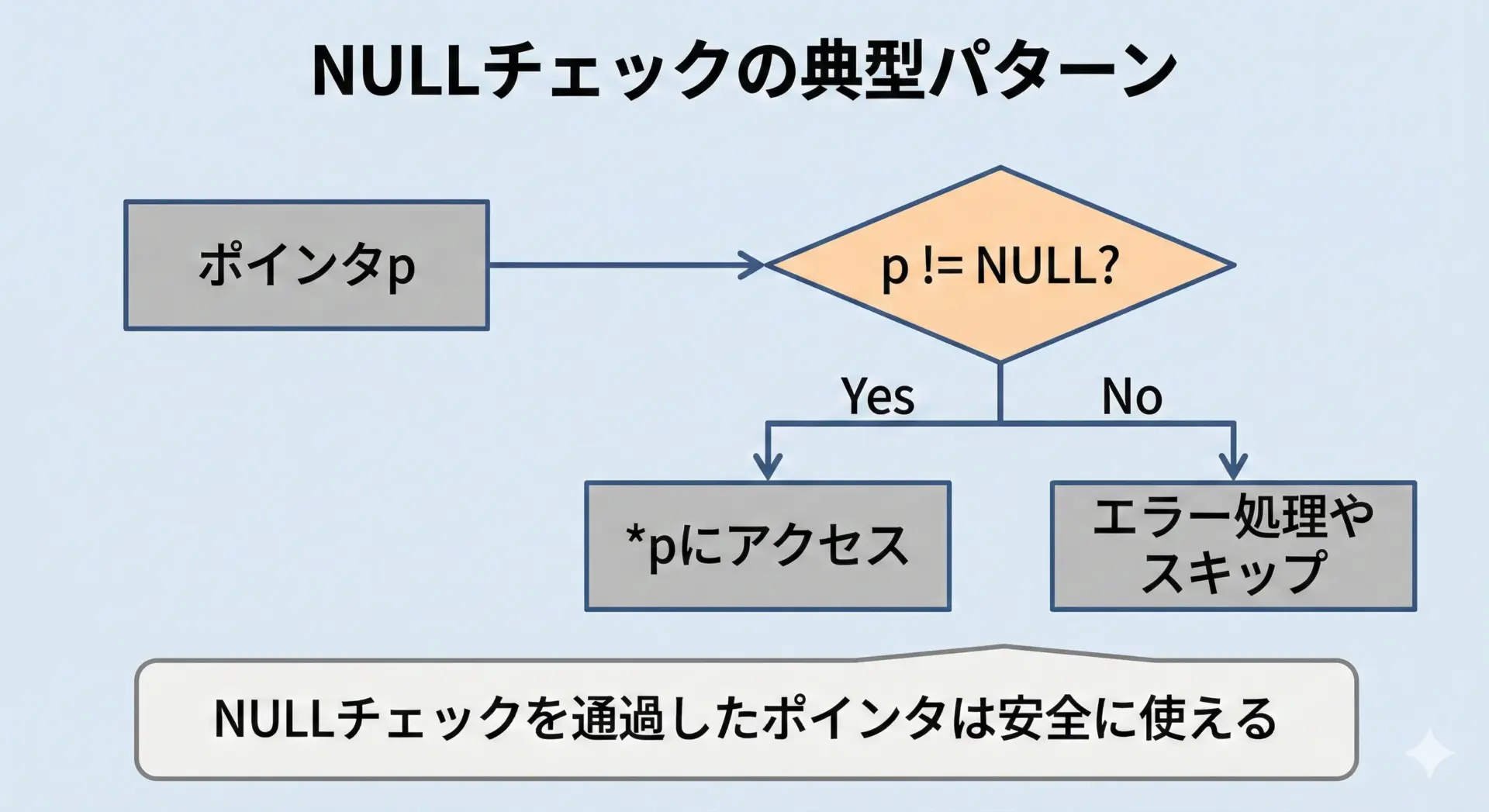

if文によるNULLチェックの書き方

NULLポインタによるクラッシュを防ぐためには、アクセス前のNULLチェックが重要です。

基本的なNULLチェック

#include <stdio.h>

void print_int(const int *p) {

if (p == NULL) {

printf("ポインタがNULLです。何も表示しません。\n");

return;

}

// ここに到達した時点でpはNULLではない

printf("値: %d\n", *p);

}

int main(void) {

int x = 10;

int *p1 = &x;

int *p2 = NULL;

print_int(p1); // 有効なポインタ

print_int(p2); // NULLポインタ

return 0;

}値: 10

ポインタがNULLです。何も表示しません。「if (!p)」と「if (p == NULL)」の違い

Cではif (!p)という書き方も一般的です。

if (!p) {

// pがNULLのときの処理

}これはif (p == NULL)と同じ意味ですが、チームのコーディング規約に合わせて統一するのが望ましいです。

NULLポインタの扱いを統一することで、読みやすさと保守性が向上します。

free後にNULLを代入するべき理由

先ほど触れたように、freeしたポインタはダングリングポインタになります。

これを防ぐために、free直後にNULLを代入する習慣を付けることが推奨されます。

#include <stdlib.h>

int main(void) {

int *p = malloc(sizeof(int));

if (p == NULL) {

return 1;

}

*p = 123;

free(p); // メモリ解放

p = NULL; // ダングリングポインタを防ぐ

// 以降、うっかり*pを参照しようとしても

// 多くの場合はNULLチェックで気付くことができる

return 0;

}このパターンには次のような利点があります。

- 2回以上freeしてしまう「二重解放バグ」を検出しやすくなる

- 関数の途中で

gotoや複数のreturnがあっても、最後にif (p) free(p);のような処理をまとめやすい - NULLチェックによって解放済みポインタの使用を早期に発見しやすい

なお、標準ライブラリのfreeはNULLポインタを渡しても何も起こらないことが保証されています。

したがって、次のような書き方も安全です。

free(p); // pがNULLでも安全

p = NULL;関数の戻り値でNULLを使うAPI設計

NULLポインタは、「エラー」や「見つからなかった」ことを表現する戻り値としても非常によく使われます。

API設計の観点から、戻り値でNULLを返す関数は、呼び出し側にNULLチェックを強制できるという利点があります。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

// 文字列をコピーして新しいメモリに保存し、そのポインタを返す関数

// 失敗した場合はNULLを返す

char *duplicate_string(const char *src) {

if (src == NULL) {

return NULL;

}

size_t len = strlen(src) + 1;

char *dst = malloc(len);

if (dst == NULL) {

return NULL; // メモリ確保に失敗した場合もNULL

}

memcpy(dst, src, len);

return dst;

}

int main(void) {

const char *original = "Hello";

char *copy = duplicate_string(original);

if (copy == NULL) { // NULLチェックが必須

fprintf(stderr, "文字列のコピーに失敗しました\n");

return 1;

}

printf("コピー結果: %s\n", copy);

free(copy);

copy = NULL;

return 0;

}コピー結果: Helloこのように、「成功時は有効なポインタ、失敗時はNULL」を返すというパターンは、標準ライブラリのmallocなどでも広く採用されています。

APIを設計する際は、NULLをエラー表現として利用するかどうかを明確にドキュメント化しておくと良いです。

配列・構造体・文字列でのNULLポインタの扱い方

NULLポインタは、配列・構造体・文字列など、さまざまなデータ構造においても重要な役割を果たします。

配列とNULL

ポインタで配列を扱う場合、「空の配列」や「何も渡されていない状態」をNULLで表すことがあります。

#include <stdio.h>

void print_array(const int *arr, size_t len) {

if (arr == NULL || len == 0) {

printf("配列は空です\n");

return;

}

for (size_t i = 0; i < len; ++i) {

printf("%d ", arr[i]);

}

printf("\n");

}

int main(void) {

int data[] = {1, 2, 3};

print_array(data, 3); // 有効な配列

print_array(NULL, 0); // 配列なし(空)を表現

return 0;

}1 2 3

配列は空です構造体とNULL

構造体のポインタを引数に取る関数では、「オブジェクトが存在しない」ことをNULLで表現できます。

#include <stdio.h>

typedef struct {

int id;

const char *name;

} User;

void print_user(const User *user) {

if (user == NULL) {

printf("ユーザー情報がありません\n");

return;

}

printf("ID: %d, 名前: %s\n", user->id, user->name);

}

int main(void) {

User u = {1, "Taro"};

print_user(&u); // 有効なユーザー

print_user(NULL); // ユーザーなし

return 0;

}ID: 1, 名前: Taro

ユーザー情報がありません文字列とNULL

文字列はchar*ポインタで表現されるため、NULLは「文字列が存在しない」ことを表すのに使えます。

一方、""や"\0"は「長さ0の文字列」であり、意味が異なります。

#include <stdio.h>

void print_message(const char *msg) {

if (msg == NULL) {

printf("メッセージがありません\n");

return;

}

if (msg[0] == '\0') {

printf("メッセージは空文字です\n");

return;

}

printf("メッセージ: %s\n", msg);

}

int main(void) {

print_message("Hello"); // 通常の文字列

print_message(""); // 空文字

print_message(NULL); // 文字列なし

return 0;

}メッセージ: Hello

メッセージは空文字です

メッセージがありませんNULL(文字列そのものがない)と空文字(長さ0の有効な文字列)を意図的に使い分けることで、APIの表現力が高まります。

実践的なNULLポインタ対策とテクニック

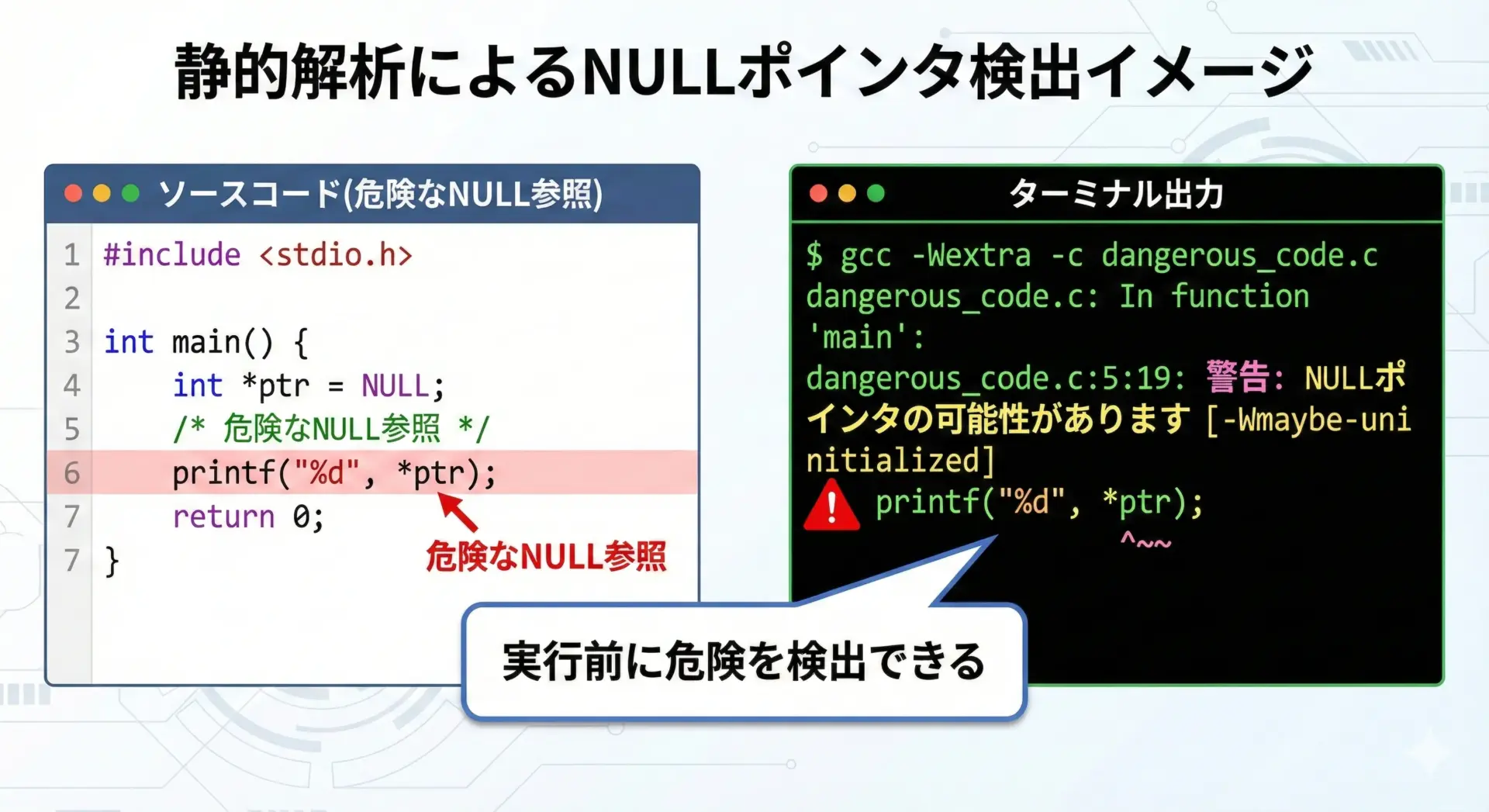

静的解析ツールによるNULLポインタ検出

静的解析ツール(static analyzer)を使うと、コンパイル時にNULLポインタの危険な使用を検出できます。

代表的なツールには次のようなものがあります。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| gcc/clang の警告 | -Wall, -Wextraなどで簡易な検出 |

| clang-tidy | モダンC/C++向けの高度な静的解析 |

| cppcheck | オープンソースの静的解析ツール |

コンパイラの警告でも、ある程度はNULL関連の問題を見つけることができます。

#include <stdlib.h>

int main(void) {

int *p = malloc(sizeof(int));

// if (p == NULL) のチェックを忘れている例

*p = 10; // 一部の静的解析ツールは、ここでNULL参照の可能性を警告する

free(p);

return 0;

}静的解析ツールは「このコードパスではpがNULLのままかもしれない」と推論し、警告を出してくれます。

プロジェクトではビルド時に静的解析を自動実行する仕組みを取り入れると、NULLポインタ由来のバグを早期に潰すことができます。

アサーション(assert)でNULLチェックを強化

アサーション(assert)は、プログラムの前提条件が守られているかを実行時に検証する仕組みです。

標準ヘッダassert.hを使って、「この関数に来るときはポインタはNULLではないはずだ」といった前提を明文化できます。

#include <stdio.h>

#include <assert.h>

void process_data(int *p) {

// デバッグビルドでは、pがNULLならここで異常終了させる

assert(p != NULL);

// ここに到達した時点でpは非NULLであることが保証される(前提)

*p += 10;

printf("値: %d\n", *p);

}

int main(void) {

int x = 5;

process_data(&x); // OK

int *q = NULL;

// process_data(q); // 実行するとassertに引っかかる

return 0;

}値: 5assertは通常、リリースビルドでは無効化されます。

デバッグ時にだけNULLチェックを厳格に行い、設計上ありえないはずのNULLが実際に発生していないかを検証する用途に向いています。

スマートポインタ的なラッパで安全性を高める

C++にはスマートポインタがありますが、C言語には標準ではありません。

それでも、ポインタと長年の慣習(初期化・free・NULL代入)を小さなラッパ関数にまとめることで、擬似的なスマートポインタのような安全性を得ることができます。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct {

int *data;

} IntBox;

// IntBoxを作成する関数

IntBox *intbox_create(int initial_value) {

IntBox *box = malloc(sizeof(IntBox));

if (box == NULL) {

return NULL;

}

box->data = malloc(sizeof(int));

if (box->data == NULL) {

free(box);

return NULL;

}

*(box->data) = initial_value;

return box;

}

// IntBoxを破棄する関数(内部でNULL代入も行う)

void intbox_destroy(IntBox **box_ptr) {

if (box_ptr == NULL || *box_ptr == NULL) {

return;

}

IntBox *box = *box_ptr;

free(box->data);

box->data = NULL;

free(box);

*box_ptr = NULL; // 呼び出し元のポインタもNULLにする

}

int main(void) {

IntBox *box = intbox_create(10);

if (box == NULL) {

fprintf(stderr, "IntBoxの作成に失敗しました\n");

return 1;

}

printf("値: %d\n", *(box->data));

intbox_destroy(&box); // boxはこの中でNULLにされる

// ここでboxをうっかり使おうとしても、NULLチェックで検出できる

if (box == NULL) {

printf("boxは破棄済みです\n");

}

return 0;

}値: 10

boxは破棄済みですこのように、「作成」「破棄」を必ず専用関数経由で行うようにすれば、free忘れ・二重解放・ダングリングポインタといった典型的なNULLポインタ関連バグを防ぎやすくなります。

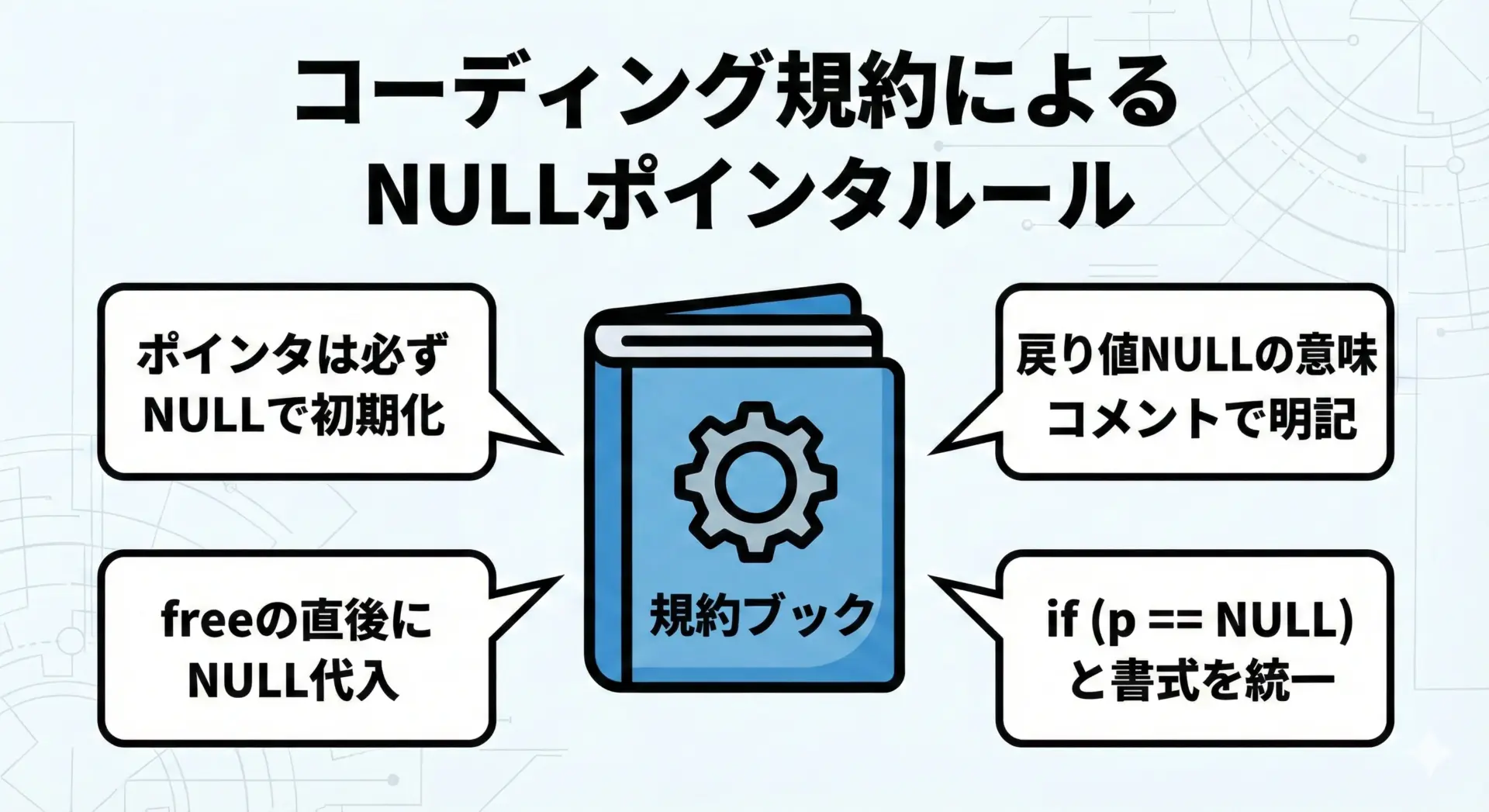

コーディング規約でNULLポインタの扱いを統一

最後に、NULLポインタを安全に扱うためには、チームやプロジェクト単位でコーディング規約を決めて統一することが有効です。

規約の例として、次のような項目が考えられます。

- ポインタは宣言時に

NULLで初期化する - freeしたポインタには直後に

NULLを代入する - 関数の戻り値で

NULLを返す場合、その意味をコメントで明記する

(例: 「失敗時はNULLを返す」「見つからなかった場合はNULLを返す」など) - NULLチェックの書式を統一する

(例:if (p == NULL)で統一する、など) - NULLを整数用途に使わない

(ポインタ以外には0を使う)

規約を守り、静的解析やコードレビューと組み合わせることで、NULLポインタ関連のバグをチーム全体で減らすことができます。

まとめ

NULLポインタは、C言語において「何も指していない」状態を表す重要な概念ですが、扱いを誤るとクラッシュや未定義動作の原因になります。

本記事では、NULLと0・ヌル文字の違い、初期化されていないポインタやダングリングポインタとの関係、メモリリークとの絡みなど、典型的な落とし穴を整理しました。

また、ポインタのNULL初期化・free後のNULL代入・戻り値NULLでのAPI設計といった安全な使い方に加え、静的解析・assert・ラッパ関数・コーディング規約など、実践的な防御策も紹介しました。

これらのポイントを押さえれば、NULLポインタは決して怖い存在ではなく、むしろ安全で表現力の高いプログラムを書くための強力な道具になります。