C言語を学んでいると、必ず目にするreturn 0;という1行。

しかし、なぜ0なのか、そもそもreturn 0;は本当に書かないといけないのか、疑問に感じる方も多いと思います。

本記事では、C言語のreturn 0;の本当の意味や「いらない場合」の正しい判断基準を、言語仕様と実務の両面から丁寧に解説します。

C言語の「return 0」とは何か

main関数と戻り値(int)の役割

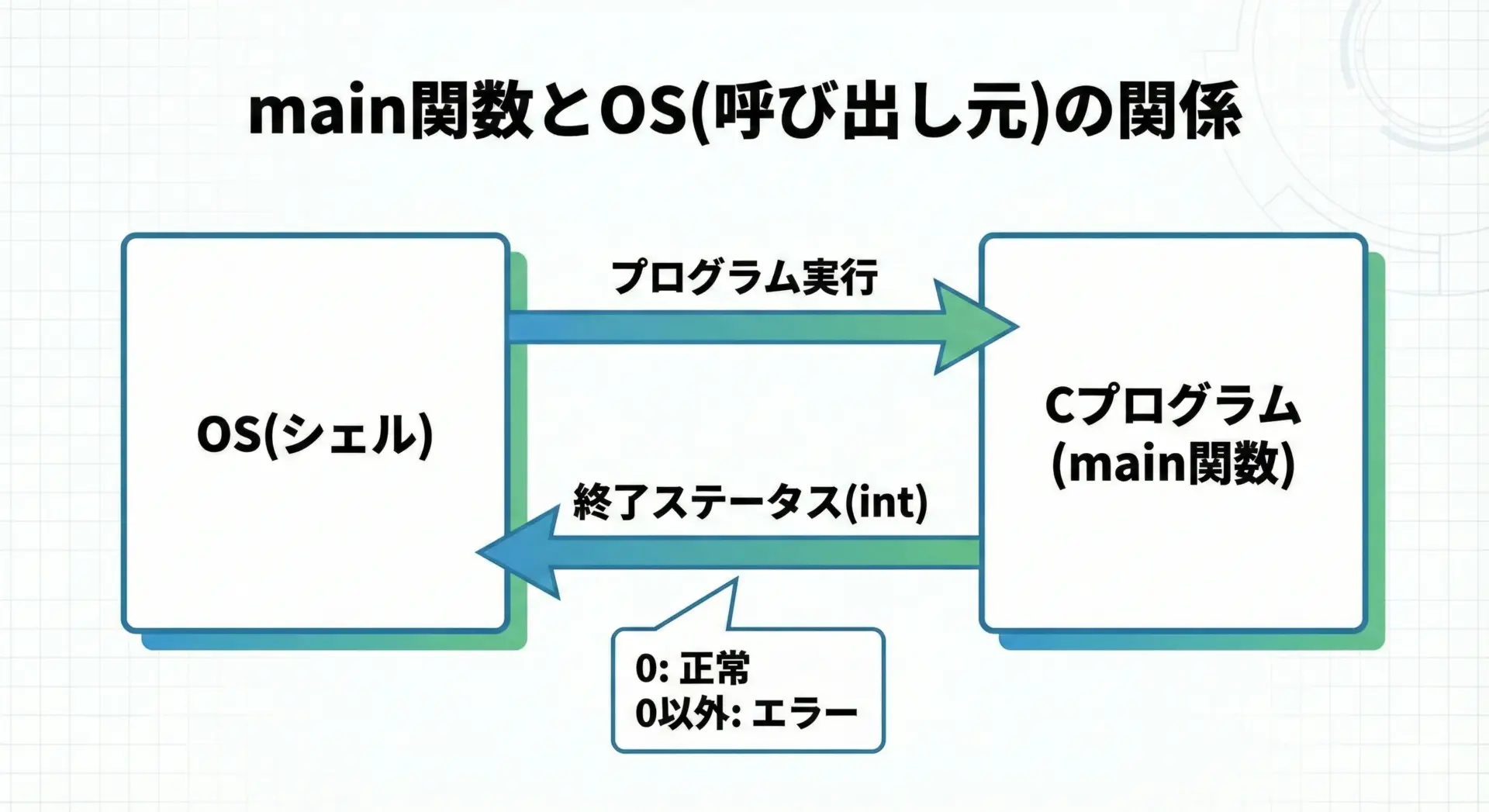

C言語のmain関数は、プログラムの「入り口」かつ「出口」として特別に扱われる関数です。

標準的な定義は次のようになります。

#include <stdio.h>

int main(void) { // 戻り値の型が int

printf("Hello, world!\n");

return 0; // OSや呼び出し元に「終了コード 0」を返す

}ここで重要なのは、int main(void)のintが「戻り値は整数である」ことを意味している点です。

この整数は、実行が終わったときにOS(または呼び出し元のプログラム)へ返される終了ステータスとして扱われます。

mainの戻り値と「終了ステータス」

多くのOSでは、以下のような暗黙のルールがあります。

- 0: 正常終了(成功)

- 0以外: 異常終了(エラーあり・途中で失敗)

C言語の標準規格(C標準)も、mainが戻す値は「プログラムの終了状態」を示すと定めています。

すなわち、return 0;とは、「プログラムは問題なく最後まで実行できました」という合図をOSに伝えていることになります。

「return 0」が示す正常終了の意味

return 0;の0は、「正常終了(Normal termination)」を意味します。

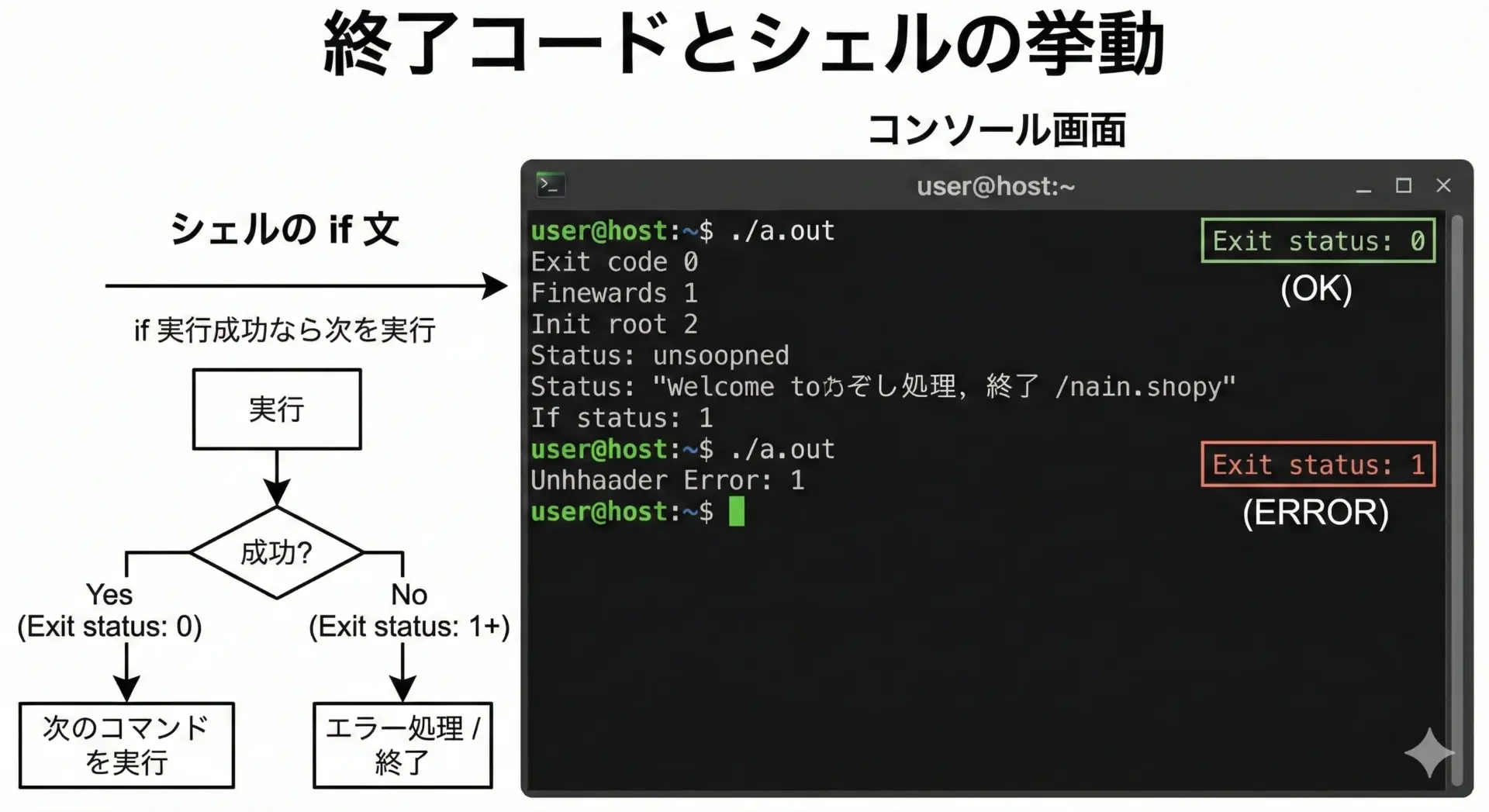

これはC言語だけの決まりではなく、Unix系OSや多くのシェルにおける慣習とも一致しています。

たとえば、Unix系環境(LinuxやmacOSのターミナル)で次のようなプログラムを実行すると、シェルから終了コードを確認できます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("処理が正常に完了しました。\n");

return 0; // 正常終了

}実行後、シェル側でecho $?(Bash系の場合)のようにして終了コードを確認すると、0が表示されます。

$ ./a.out

処理が正常に完了しました。

$ echo $?

0この0は、他のプログラムやシェルスクリプトから見ると「このプログラムは成功したので、後続処理を続けてよい」という意味になります。

特に実務では、この終了コードを使って処理の成否を判断することが非常に多いです。

return 0とexit(0)の違い

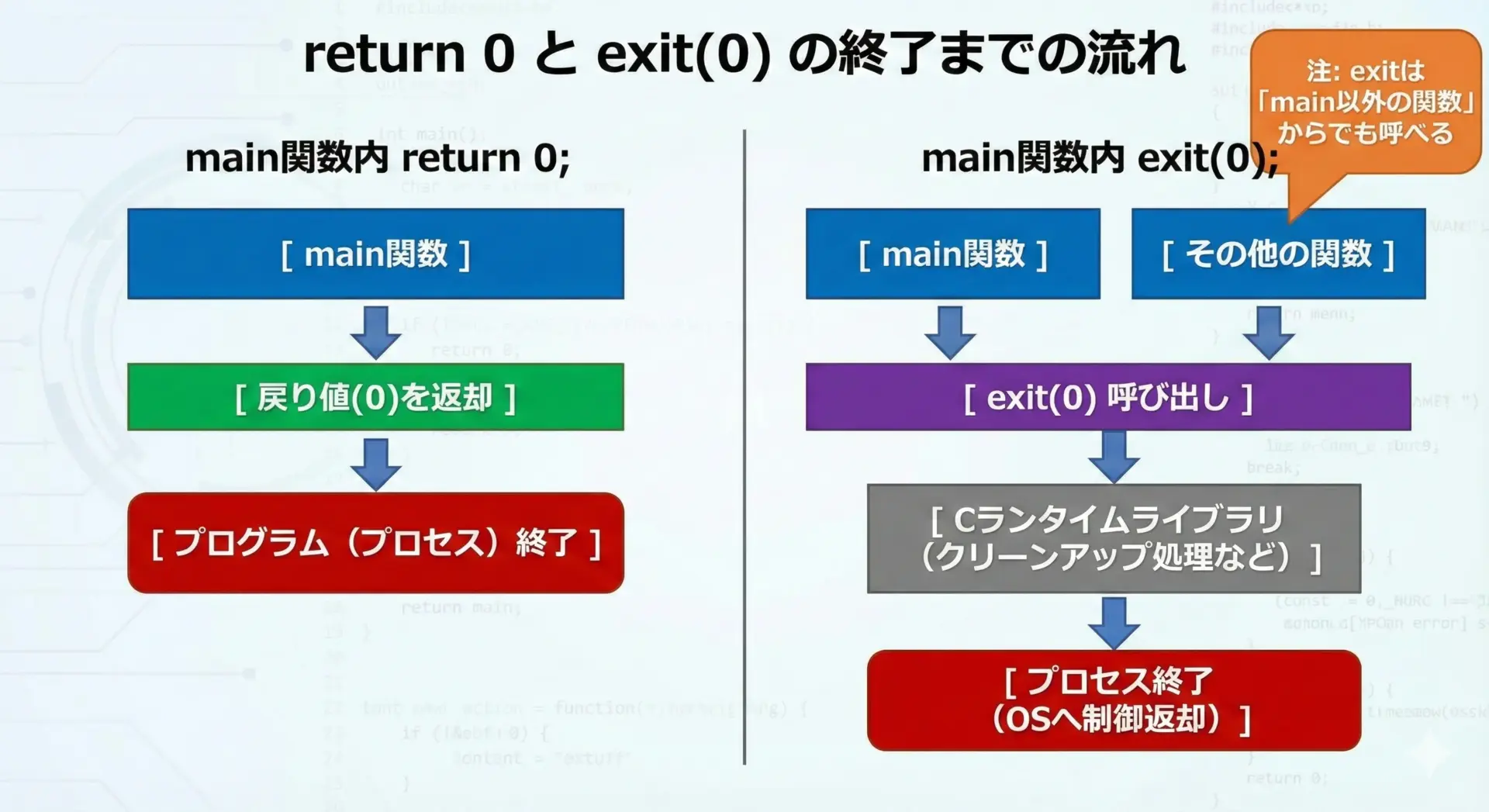

return 0;とよく比較されるのがexit(0);です。

どちらも「プログラムを終了させる」という点では似ていますが、意味と使いどころが少し異なります。

return 0 の特徴

int main(void) {

// 何らかの処理

return 0; // main関数から呼び出し元(OS)へ戻る

}- 「関数からの戻り」という文法上の意味

mainにおいては、その戻り値が終了コードとなるmain関数の「末尾処理」や「正常終了」の明示に使われる

exit(0) の特徴

#include <stdlib.h>

void some_function(void) {

// 重大なエラーが起きたと仮定

exit(1); // プログラム全体を即座に終了させる

}

int main(void) {

some_function();

return 0; // ここには到達しない

}- プログラム全体を終了させるためのライブラリ関数

main以外の関数からも呼び出せる- 内部では、標準Cライブラリがもつ終了処理(バッファのフラッシュや

atexitで登録された関数の実行など)を行った上でプロセスを終了する

多くの場合、正常終了時はreturn 0;、どこからでも強制終了したいときやライブラリ的なコードから終了させたいときはexit()という使い分けが一般的です。

「return 0」は本当に必須か

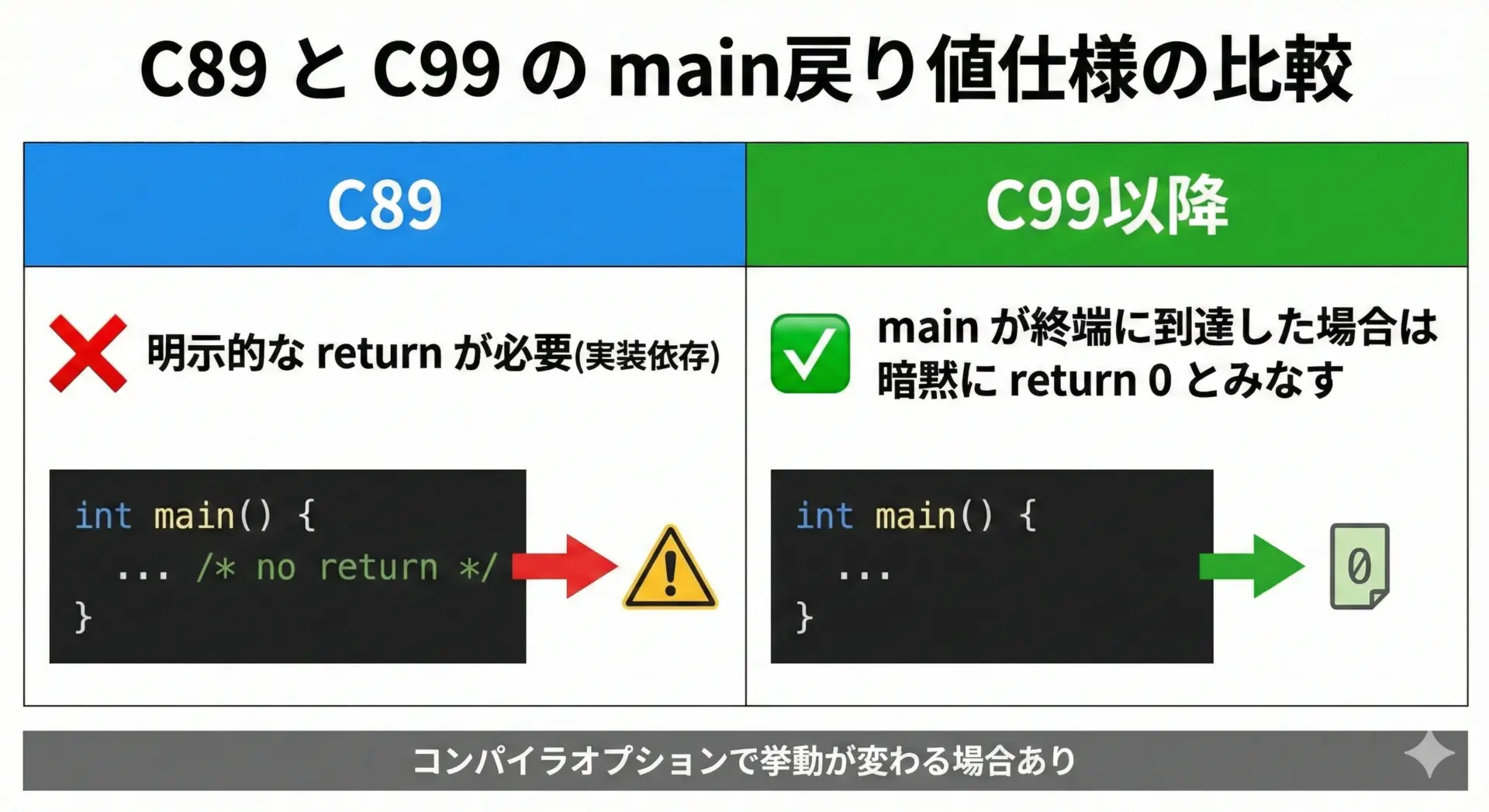

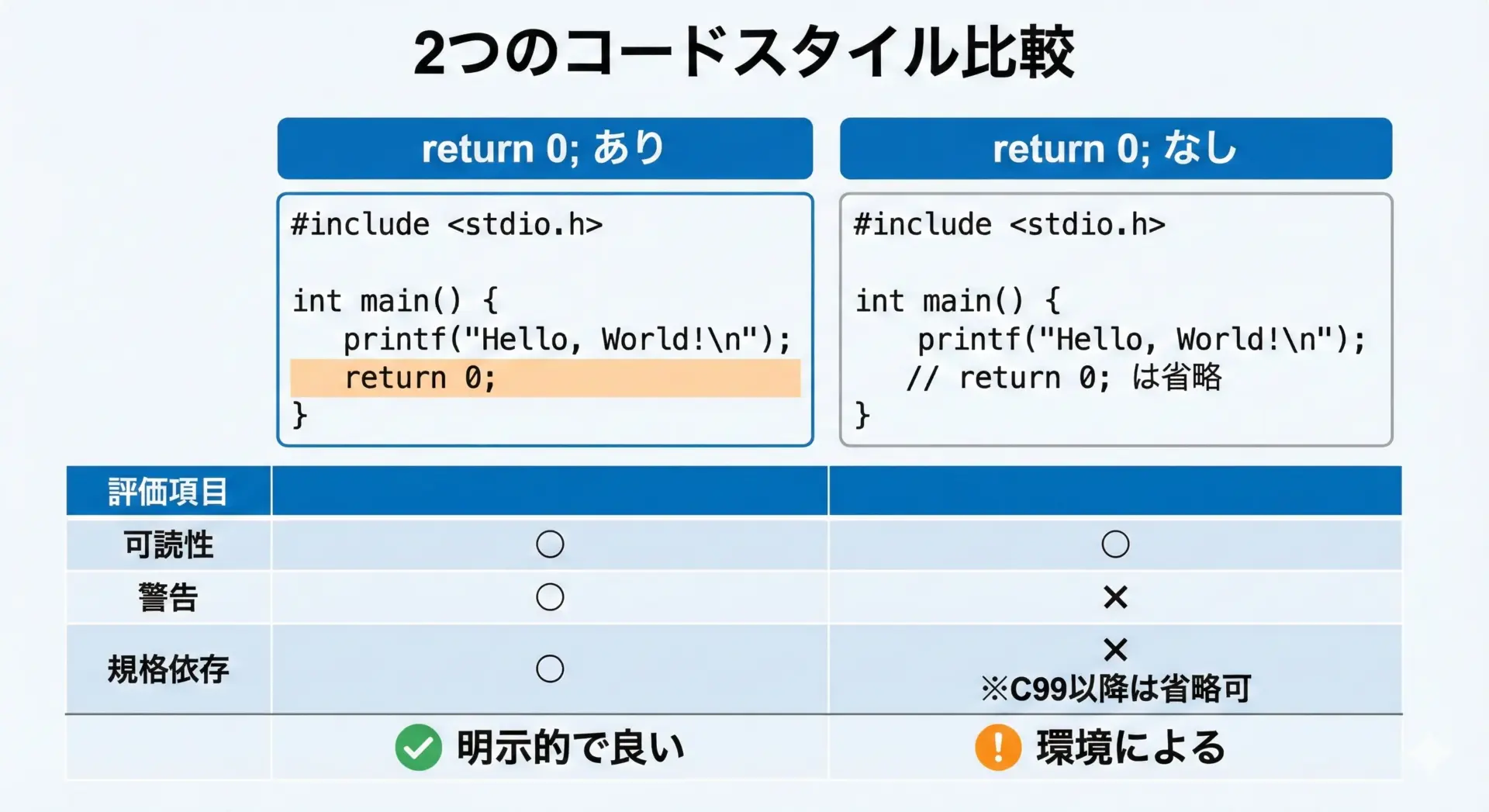

C89とC99以降での仕様の違い

「return 0 は必ず書かないといけないのか」という疑問は、C言語のバージョン(C規格)によって答えが変わります。

C89(C90)時代

古いC規格(C89/C90)では、mainが末尾まで到達したときの挙動は明確に規定されていませんでした。

そのため、return 0;を書かなかったときに何が起こるかは、コンパイラや環境に依存しました。

この時代のスタイルでは、次のようにreturn 0;を必ず書くことが推奨されていました。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("古い規格を前提としたコードです。\n");

return 0; // 明示的に戻り値を指定

}C99以降の仕様

C99以降のC標準では、main関数が末尾まで到達した場合、その戻り値は0であると暗黙的にみなされると規定されています。

つまり、次の2つのコードは、C99以降の規格においては意味的に同じです。

// パターン1: return 0 を書く

int main(void) {

// 何らかの処理

return 0;

}

// パターン2: return 0 を省略

int main(void) {

// 何らかの処理

// ここで関数の終端に到達 → 暗黙に return 0 とみなされる

}この変更により、mainに限ってはreturn 0;を省略してもよいと解釈できるようになりました。

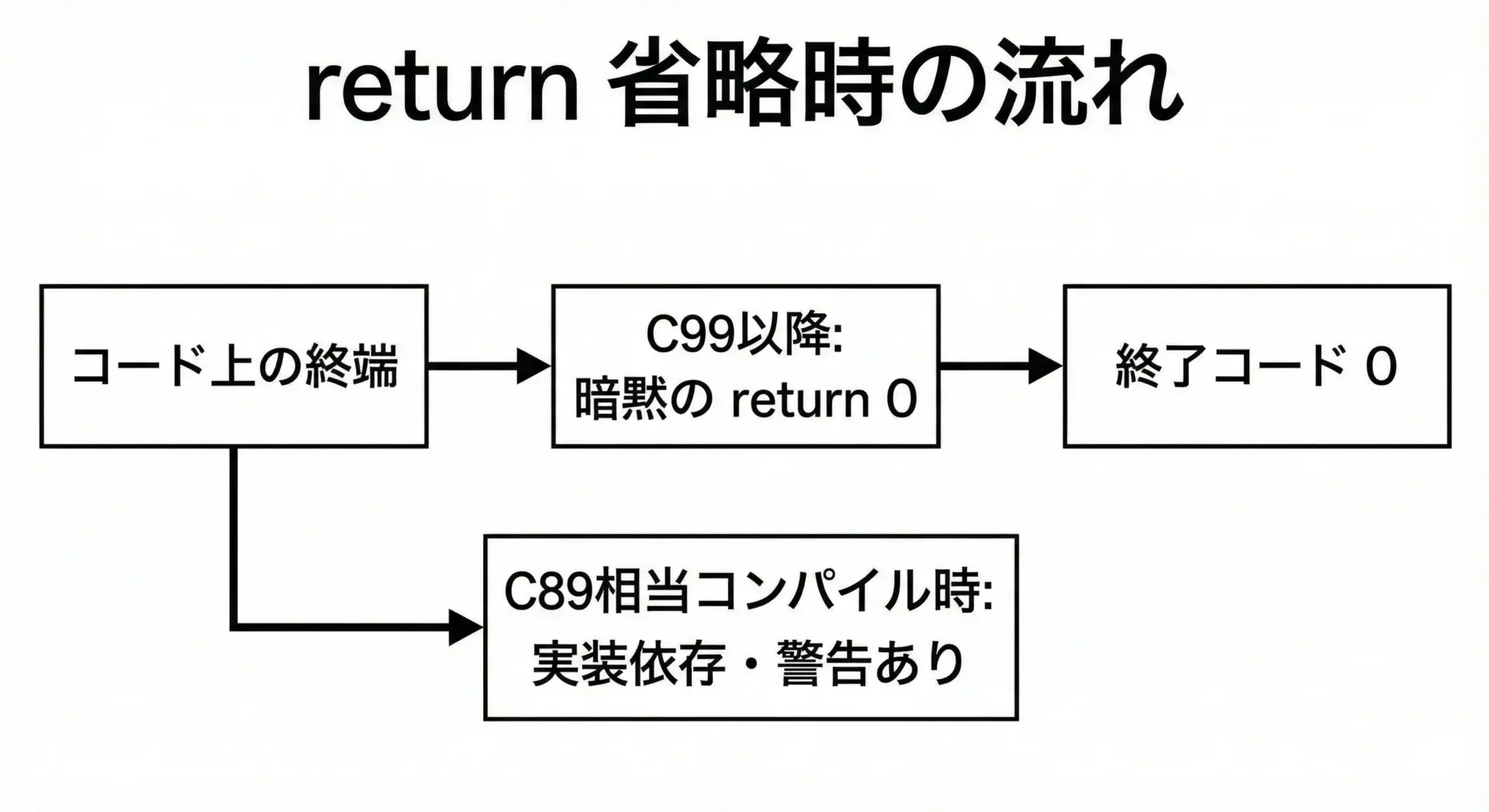

mainの最後でreturnを書かない場合の挙動

実際にreturn 0;を省略した場合を見てみます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("return 0 を省略しています。\n");

// ここで関数の終端に到達

}C99以降に準拠したコンパイラであれば、このコードは次のように扱われます。

- コンパイラの解釈: 関数終端に到達 →

return 0;と同等 - 実行時の挙動: 終了コード

0がOSに返される

ただし、コンパイラや使用しているオプションによっては<u>警告を出す</u>場合もあります。

これは、言語仕様上は問題なくても、「戻り値を明示しないのはバグのもと」と考えるスタイルに基づいているからです。

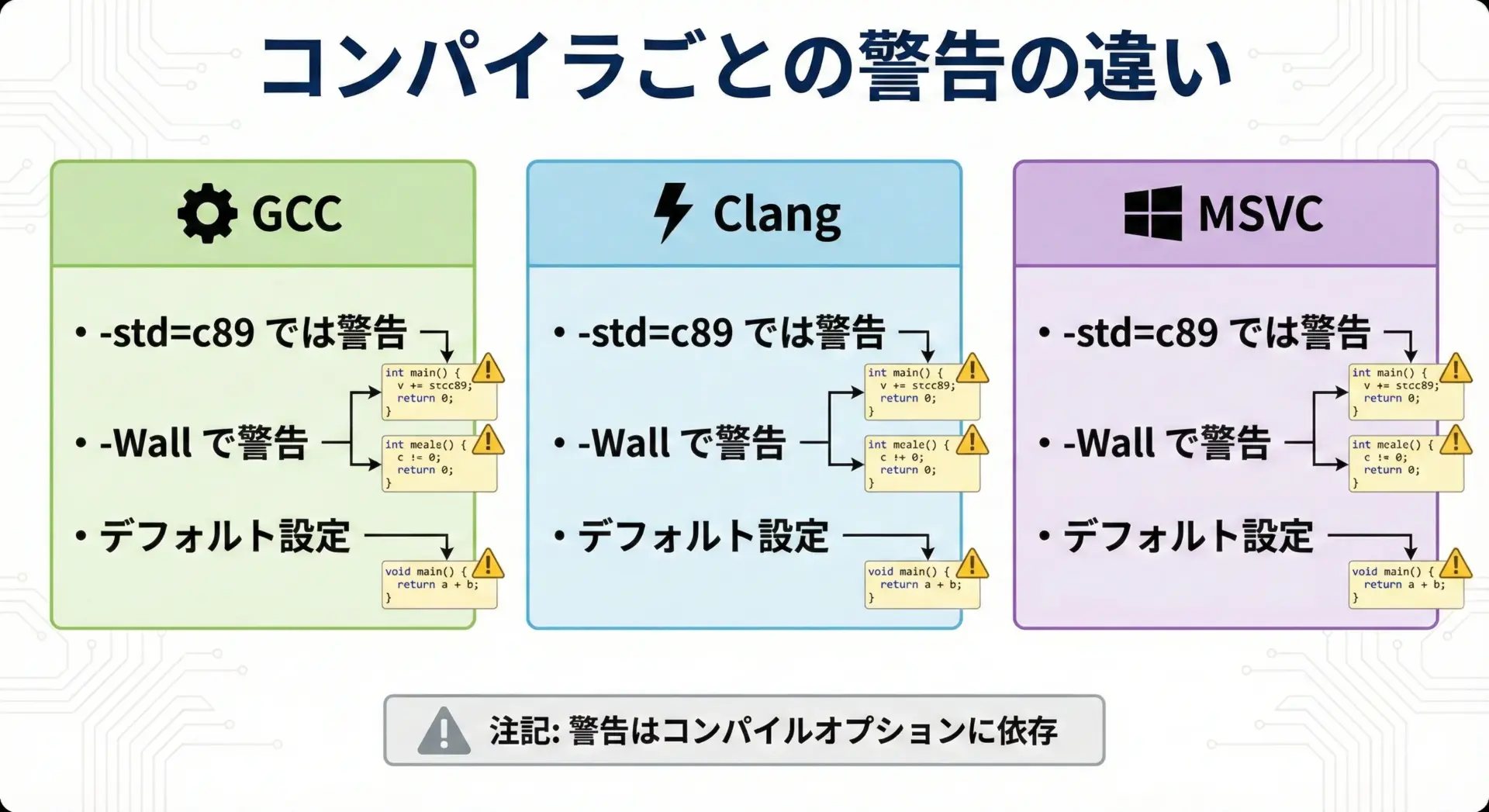

コンパイラ警告と実行環境の違いに注意

「仕様上はOKでも、コンパイラが警告を出す」というケースはよくあります。

これには次のような要因があります。

- コンパイルオプションで

-std=c89など古い規格を指定している -Wallや-Wextraなど、厳しめの警告を有効にしている- 組み込み環境や独自コンパイラで、mainの扱いが通常と異なる

たとえばGCCでは、次のような状況が起こり得ます。

-std=c99かつデフォルトの警告レベル:return 0;を省略しても警告なし-Wallなどを指定: 「control reaches end of non-void function」などの警告が出る場合がある

このため、return 0;が「言語仕様上いらない」かどうかと、「実務上・環境上書いた方がよい」かどうかは、慎重に切り分けて考える必要があります。

「return 0」がいらない場合の判断基準

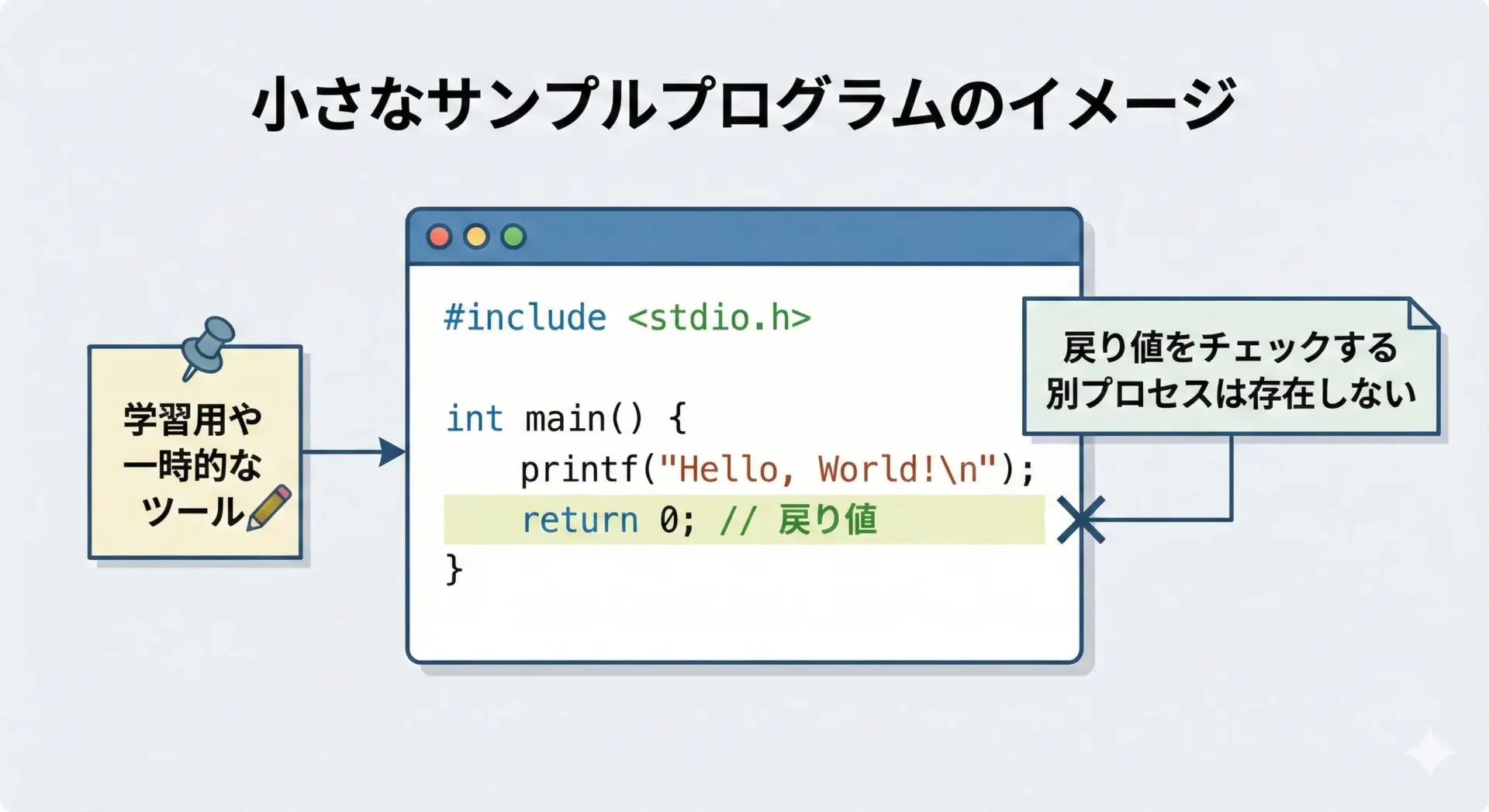

mainの戻り値を使わない小規模プログラム

学習用の簡単なプログラムや、個人でコンソール上にメッセージを出すだけのツールなど、「他のプログラムが終了コードを参照しない」場合には、return 0;を省略しても大きな問題にはなりません。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("ちょっとしたテスト用プログラムです。\n");

// main の終端に到達 → C99 以降なら暗黙に return 0 とみなされる

}このようなケースでは、コード量を少しでも減らしたい場合に、あえて省略するスタイルをとる人もいます。

ただし、後でこのプログラムを別のツールやスクリプトから呼び出すようになると、終了コードが重要になってくるので注意が必要です。

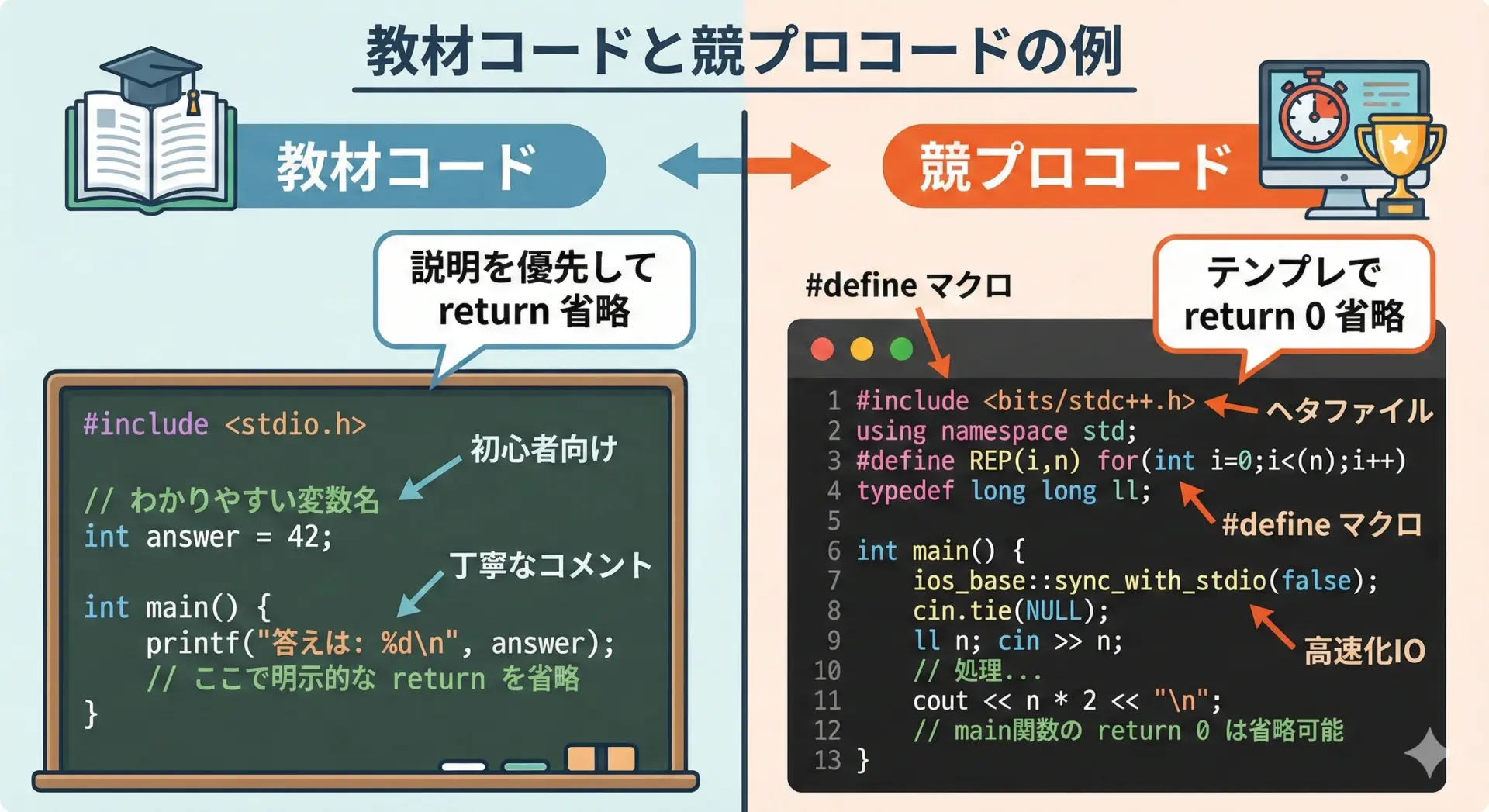

教育用・競技プログラミングで省略されるケース

教材や入門書、競技プログラミングのコード例では、しばしばreturn 0;が省略されています。

理由はいくつかあります。

- 初学者には「本質ではない細部を一時的に隠す」ため

- 競技プログラミングでは入力処理とアルゴリズムに集中させたいため

- ジャッジシステムがmainの終端到達を正常終了とみなす前提で動作しているため

たとえば、競技プログラミングでよく見かける形は次のようになります。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int n;

scanf("%d", &n);

printf("%d\n", n * 2);

// return 0; を書かないコードが一般的

}このような場面では、読みやすさや記述量削減のためにreturn 0;を省略するのも実務的に妥当です。

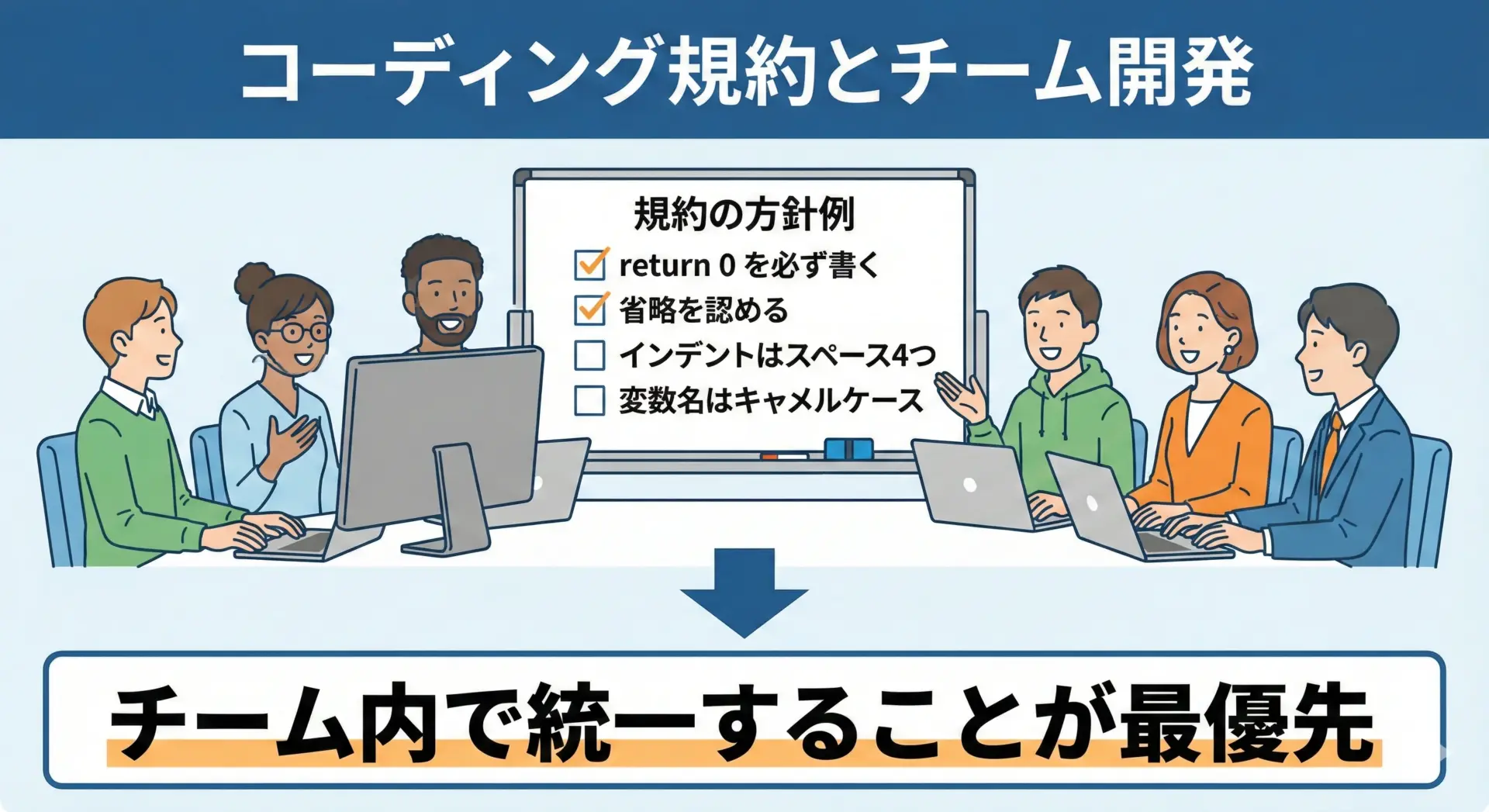

チーム開発でのコーディング規約に従う

実務、特にチーム開発では、個人の好みよりもコーディング規約が優先されます。

規約の例としては、次のようなものがあります。

- 常に

return 0;を明示する mainの最後に限っては省略を認める- コンパイラ警告を一切出さないように書く(その結果

return 0;が必須となる)

規約で「常に戻り値を明示する」と決まっているプロジェクトでは、言語仕様上不要であってもreturn 0;を書くべきです。

逆に、「教育的な目的であえて省略してよい」とされている場合には、それに従った書き方をして問題ありません。

実務でのおすすめスタイル

可読性と明示性から見たreturn 0の是非

実務で長く通用するコードを書くという観点からは、mainの最後でもreturn 0;を書いておくことをおすすめします。

その理由は次の通りです。

- 「正常に終わるつもりだ」という意図がはっきり伝わる

- 古い規格や厳しいコンパイル設定でも警告が出にくい

- 「戻り値を書き忘れたバグ」との区別がつきやすい

例として、実務的に好まれることが多いスタイルを示します。

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("実務でおすすめされるスタイルの例です。\n");

// ここまで問題なく処理が行われたので、0 を返して正常終了を示す

return 0;

}このようにreturn 0;を明示しておけば、後からコードを読む人が挙動を一目で理解しやすくなります。

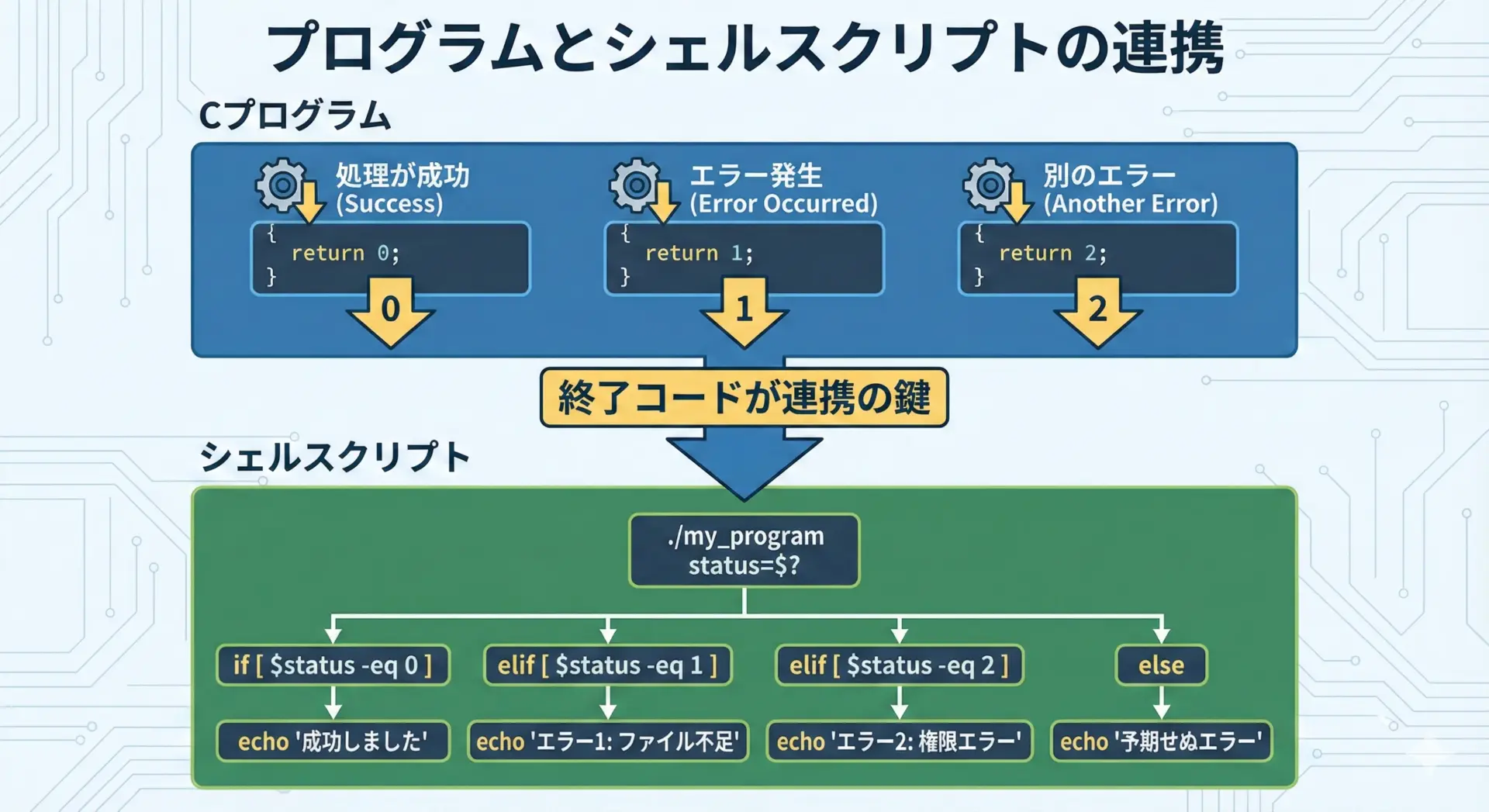

OSやシェルとの連携を意識した終了コード設計

より実務的になると、終了コードは単に0かそれ以外、というだけではなく、「どの種類のエラーが起きたか」を表現するために使われます。

たとえば、次のような方針を取ることが多いです。

- 0: 成功

- 1: 一般的なエラー(予期しない失敗)

- 2: コマンドライン引数のエラー

- 3: ファイル入出力のエラー

- …など、プロジェクトごとにルールを定める

シェルスクリプトから使うことを前提としたプログラムの例を示します。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

// コマンドライン引数として数値を1つ受け取り、その2倍を出力するプログラム

int main(int argc, char *argv[]) {

if (argc != 2) {

fprintf(stderr, "使用方法: %s <整数>\n", argv[0]);

return 2; // 引数エラーを表す終了コード

}

char *endptr;

long value = strtol(argv[1], &endptr, 10);

if (*endptr != '\0') {

fprintf(stderr, "整数として解釈できません: %s\n", argv[1]);

return 2; // これも引数エラーとみなす

}

printf("%ld\n", value * 2);

return 0; // 正常終了

}このプログラムをシェルから呼び出す側は、終了コードを見て処理を分岐できます。

#!/bin/sh

./double "$1"

status=$?

if [ $status -eq 0 ]; then

echo "成功しました。"

elif [ $status -eq 2 ]; then

echo "引数エラーです。"

else

echo "その他のエラーが発生しました。(code=$status)"

fiこのように、終了コードを設計することで、プログラム同士の連携がスムーズになります。

return 0以外の終了コードの使い分け

return 0;は「正常終了」を表しますが、異常終了の場合に何を返すかも重要です。

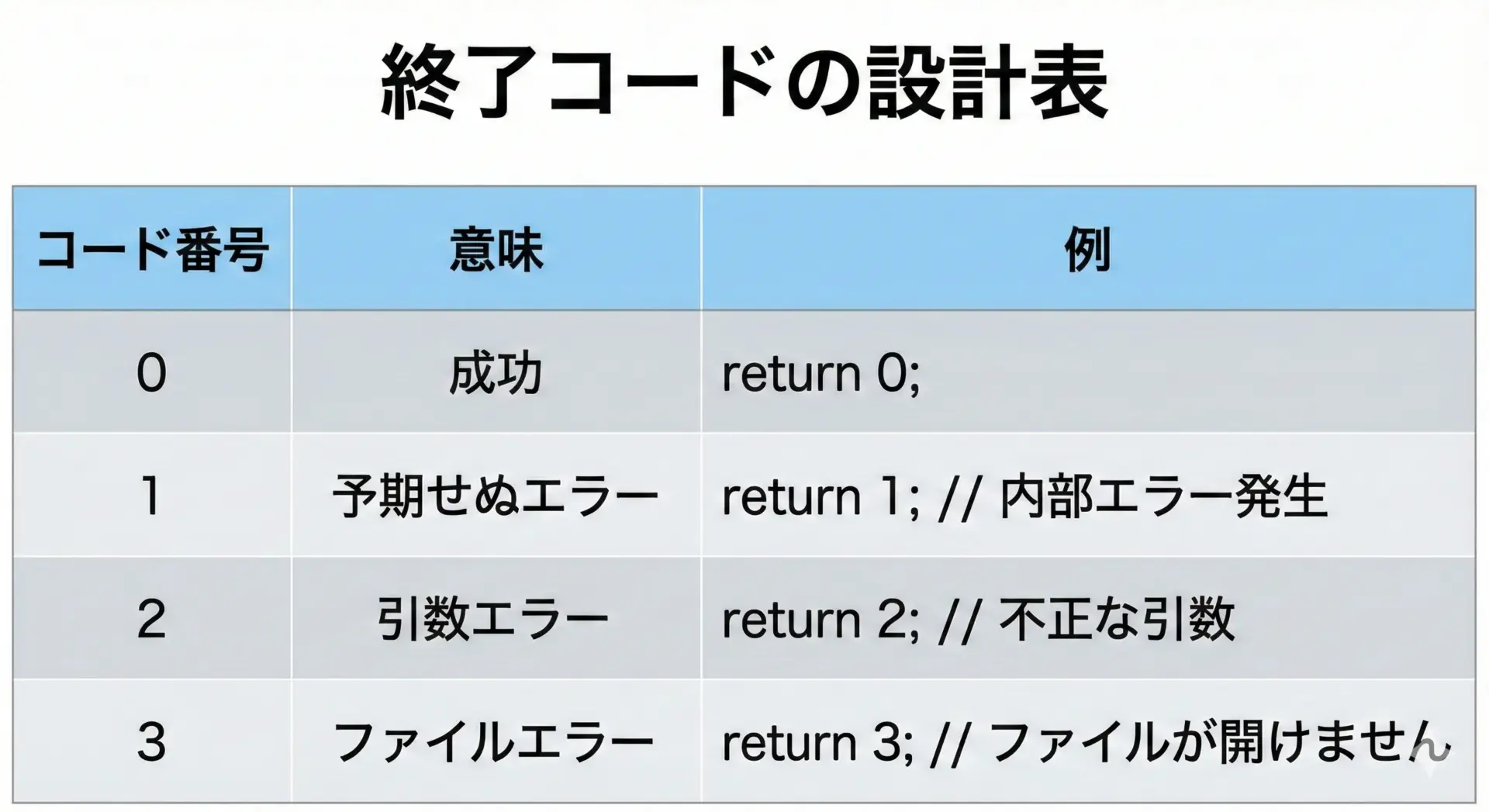

わかりやすい設計の一例を、表で整理します。

| 終了コード | 意味 | 具体例 |

|---|---|---|

| 0 | 正常終了 | すべての処理が想定通り完了した |

| 1 | 一般的なエラー | 想定外の例外、内部ロジックのエラーなど |

| 2 | 引数や設定のエラー | コマンドライン引数不足、不正なオプション |

| 3 | 入出力関連のエラー | ファイルが開けない、書き込み失敗など |

| 4〜 | プロジェクト固有のエラー | たとえば、ネットワークエラー、権限不足 |

次のサンプルは、状況に応じて異なる終了コードを返す例です。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

if (argc != 2) {

fprintf(stderr, "エラー: ファイル名を1つ指定してください。\n");

return 2; // 引数エラー

}

FILE *fp = fopen(argv[1], "r");

if (fp == NULL) {

fprintf(stderr, "エラー: ファイルを開けませんでした: %s\n", argv[1]);

return 3; // ファイルエラー

}

// ここでファイル処理を行う

// (例のため簡略化)

printf("ファイルを正常に処理しました: %s\n", argv[1]);

fclose(fp);

return 0; // 正常終了

}このように、return 0 以外の値も積極的に活用することで、エラー診断やスクリプトとの連携が格段にしやすくなります。

まとめ

「C言語のreturn 0;」は、単にお決まりの一文ではなく、OSや他のプログラムに「正常に終了した」ことを伝える重要な役割を持ちます。

C99以降であればmainの末尾で省略しても仕様上は問題ありませんが、実務では明示的にreturn 0;を書くスタイルが依然として主流です。

小さな学習用プログラムや競技プログラミングでは省略も1つの選択肢ですが、チーム開発やOS連携を意識した場面では、終了コード(0/0以外)を設計して活用することが品質向上にもつながります。

環境と目的、規約を踏まえたうえで、意図の伝わるreturnの書き方を選んでいくことが大切です。