Pythonで開発をしていると「テストコードまで書く時間がない」「小さなスクリプトだから不要だろう」と感じることがあると思います。

しかし、テストコードを書かないまま開発を続けると、後になってから想像以上に大きなコストとトラブルに直面します。

本記事では、なぜPythonでテストコードが必要なのかを、書かない場合に必ず起きる具体的な問題とともに、実践的な対策や導入ステップまで詳しく解説します。

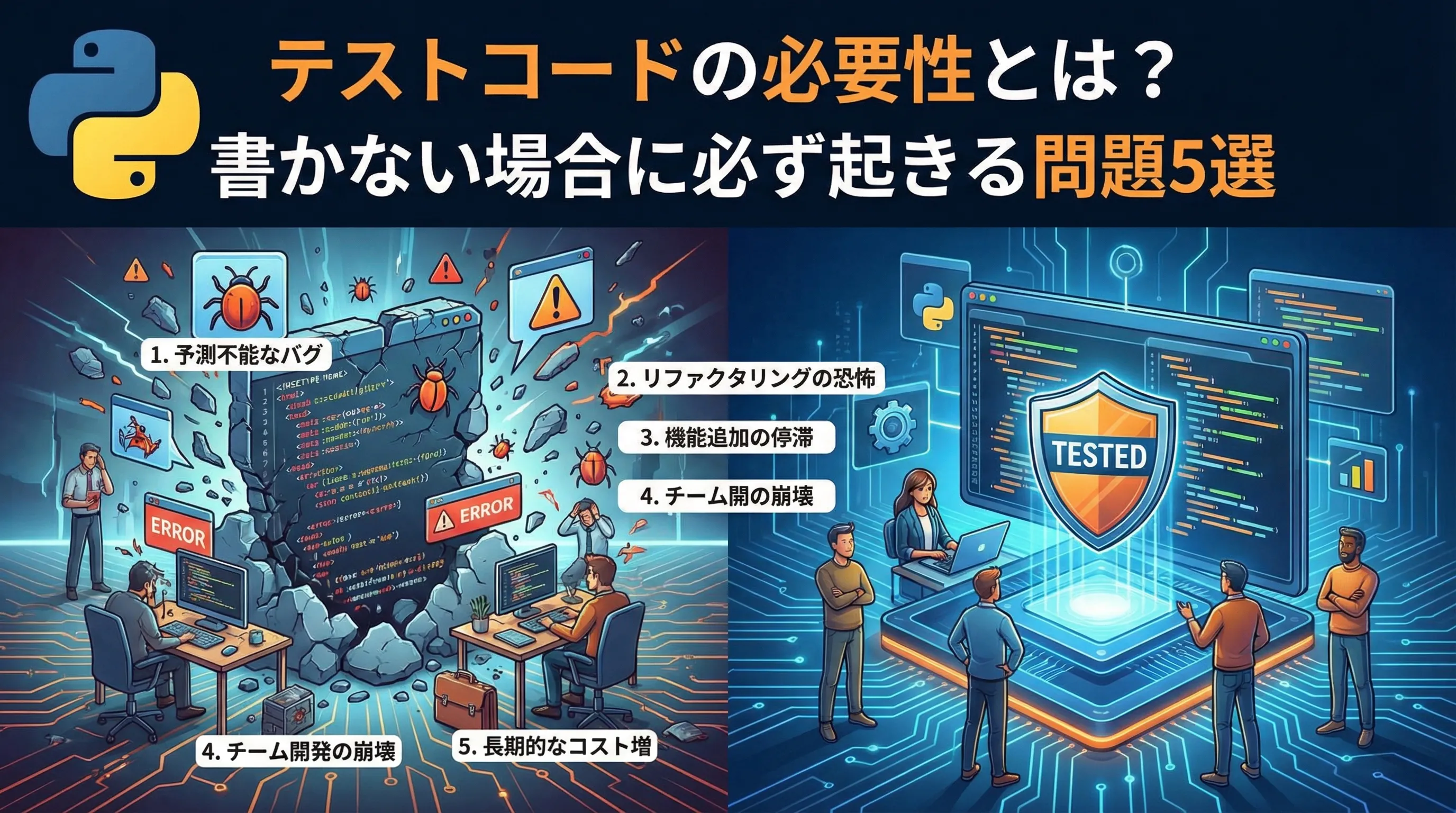

テストコードの必要性とは

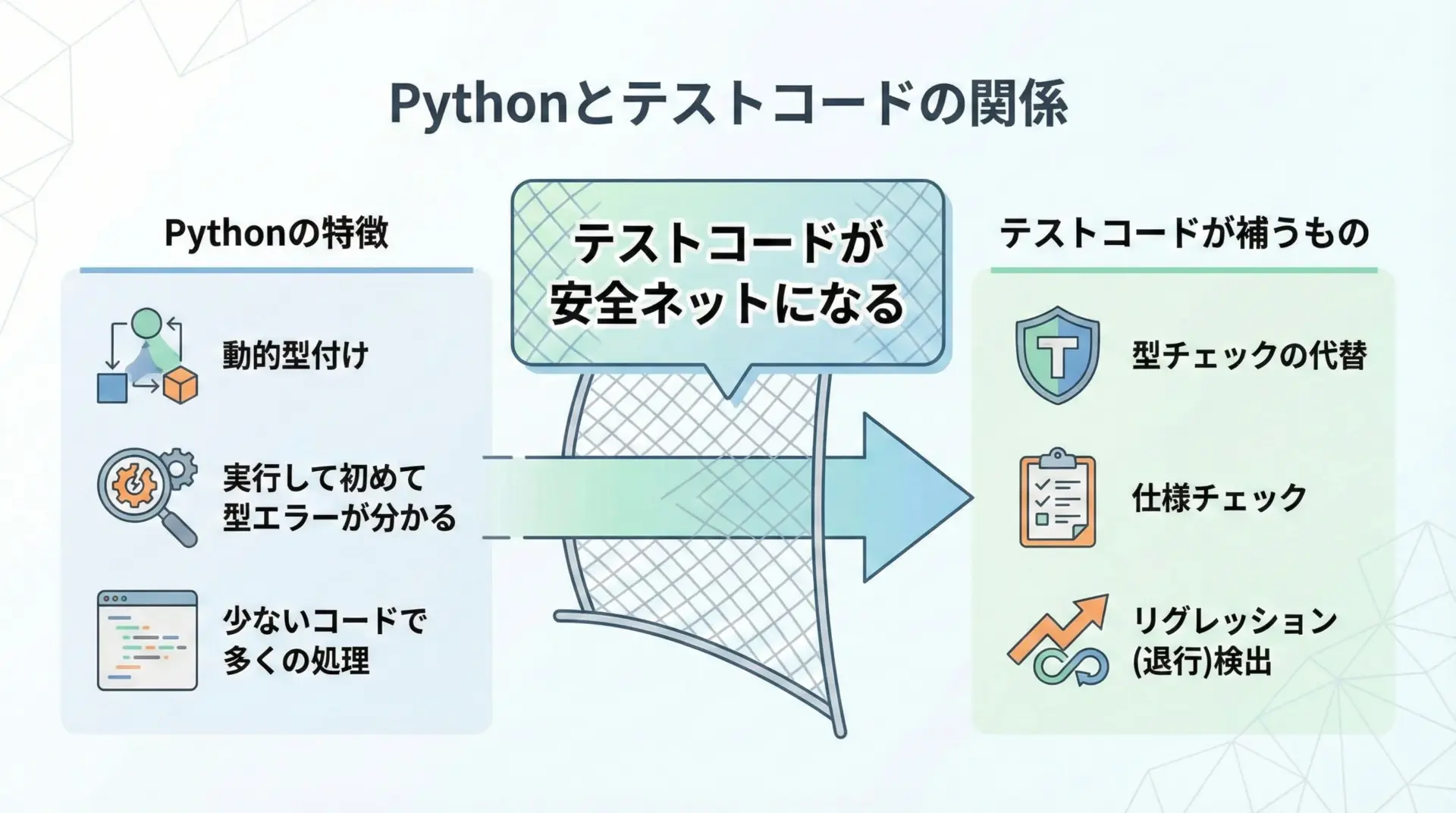

なぜPythonでテストコードが重要なのか

Pythonは動的型付けの言語であり、コンパイル時ではなく実行して初めてエラーが表面化します。

型ミスやロジックの勘違いがあっても、実行して問題のあるコードに到達するまでは気づけません。

さらにPythonは、少ないコード量で多くの処理を書ける反面、短時間で仕様変更や機能追加を繰り返しがちな言語でもあります。

その結果、以下のような状況が頻繁に発生します。

- 昨日まで動いていたスクリプトが、少し修正しただけで動かなくなる

- 別の機能を直したら、思わぬところでエラーが出る

- ライブラリのバージョンを上げたら、動かなくなる箇所が出てくる

これらは、テストコードがないと再発を防ぎにくい問題です。

テストコードは、単に「バグ検出のための道具」ではなく、仕様のドキュメントとしての役割も果たします。

テストコードが品質・開発効率に与える影響

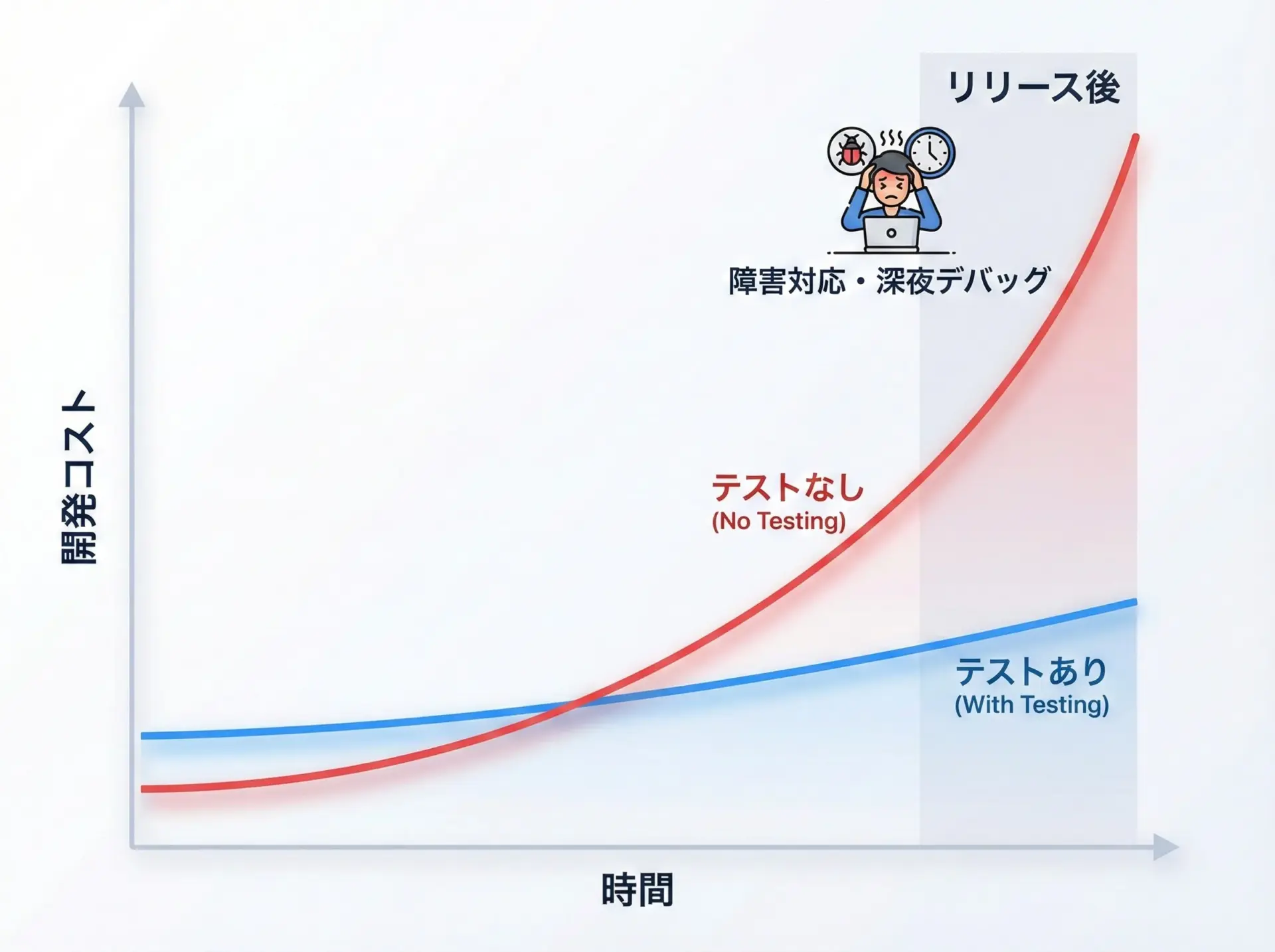

テストコードを書くと、最初は時間がかかるように感じます。

しかし、プロジェクトが続けば続くほど、テストコードは開発効率と品質の両方を支える資産になります。

特に次の3点で効果が現れます。

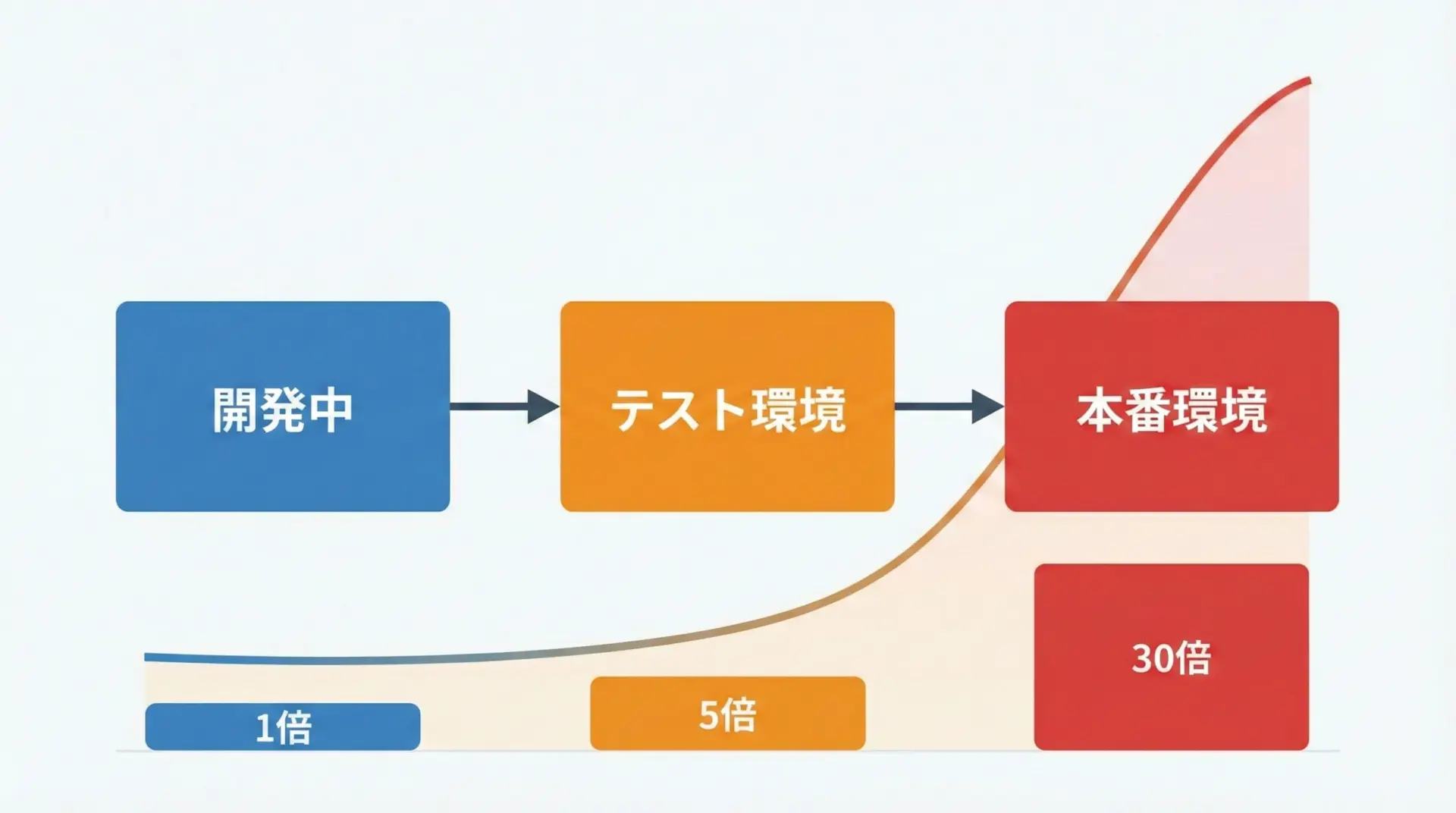

1つ目はバグの発見コストの低減です。

テストがあることで、コードを書いた直後に問題が見つかりやすくなります。

リリース後に発見したバグの修正コストは、開発中に見つけた場合の何倍にもなります。

2つ目は開発スピードの維持です。

テストコードがないと、修正のたびに手作業で動作確認を繰り返す必要があります。

これは開発者の集中力も奪い、ヒューマンエラーも増やします。

自動テストがあれば、pytestの1コマンドで一括確認ができ、安心して次の開発に進めます。

3つ目は品質の一貫性です。

開発メンバーが増えたり、時間が経っても、テストコードが品質の最低ラインを保証してくれます。

「これだけは壊してはいけない」という仕様を、テストコードで表現しておくことで、品質が徐々に劣化していくのを防げます。

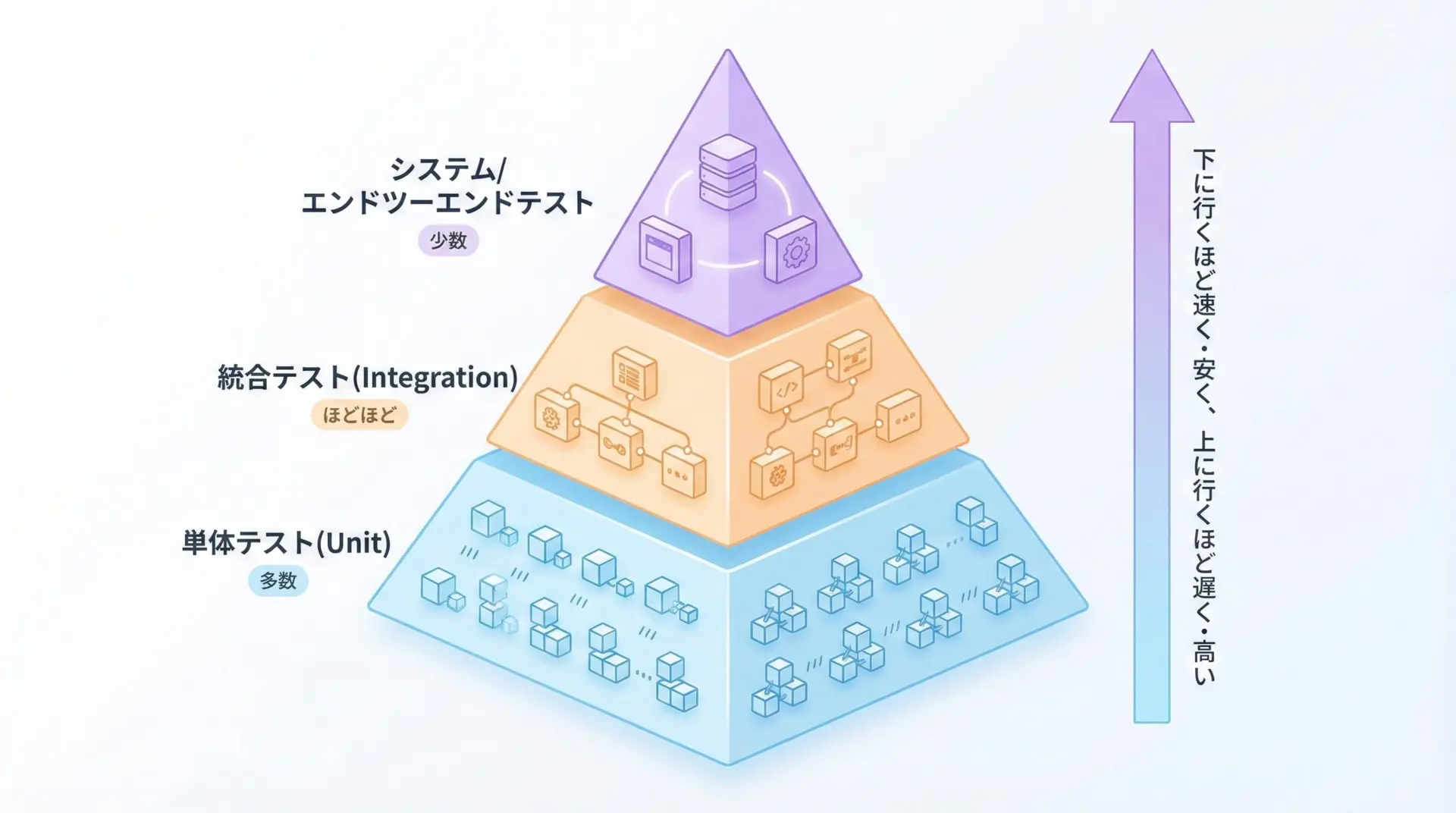

単体テスト・統合テストなどPythonテストの基本種類

Pythonで行うテストは、目的や粒度によっていくつかの種類に分かれます。

代表的なものは次の通りです。

- 単体テスト(Unit Test)

1つの関数やメソッドなど、最小単位の処理を検証するテストです。入力と出力が明確な処理の場合、特に効果があります。Pythonではpytestやunittestで書くのが一般的です。 - 統合テスト(Integration Test)

複数のモジュールやコンポーネントを組み合わせて、つなぎ目が正しく動作するかを確認するテストです。データベースとの連携、外部APIの利用など、単体テストではカバーしきれない部分を検証します。 - システムテスト / エンドツーエンドテスト(E2E)

アプリケーション全体を通して、ユーザー視点での動作を確認するテストです。Webアプリであればブラウザを実際に動かすテスト(SeleniumやPlaywrightなど)がこれにあたります。

実務では、「単体テストをしっかり書き、重要な経路に統合テストを追加し、要所だけE2Eテスト」というバランスが現実的です。

テストコードを書かない場合の問題5選

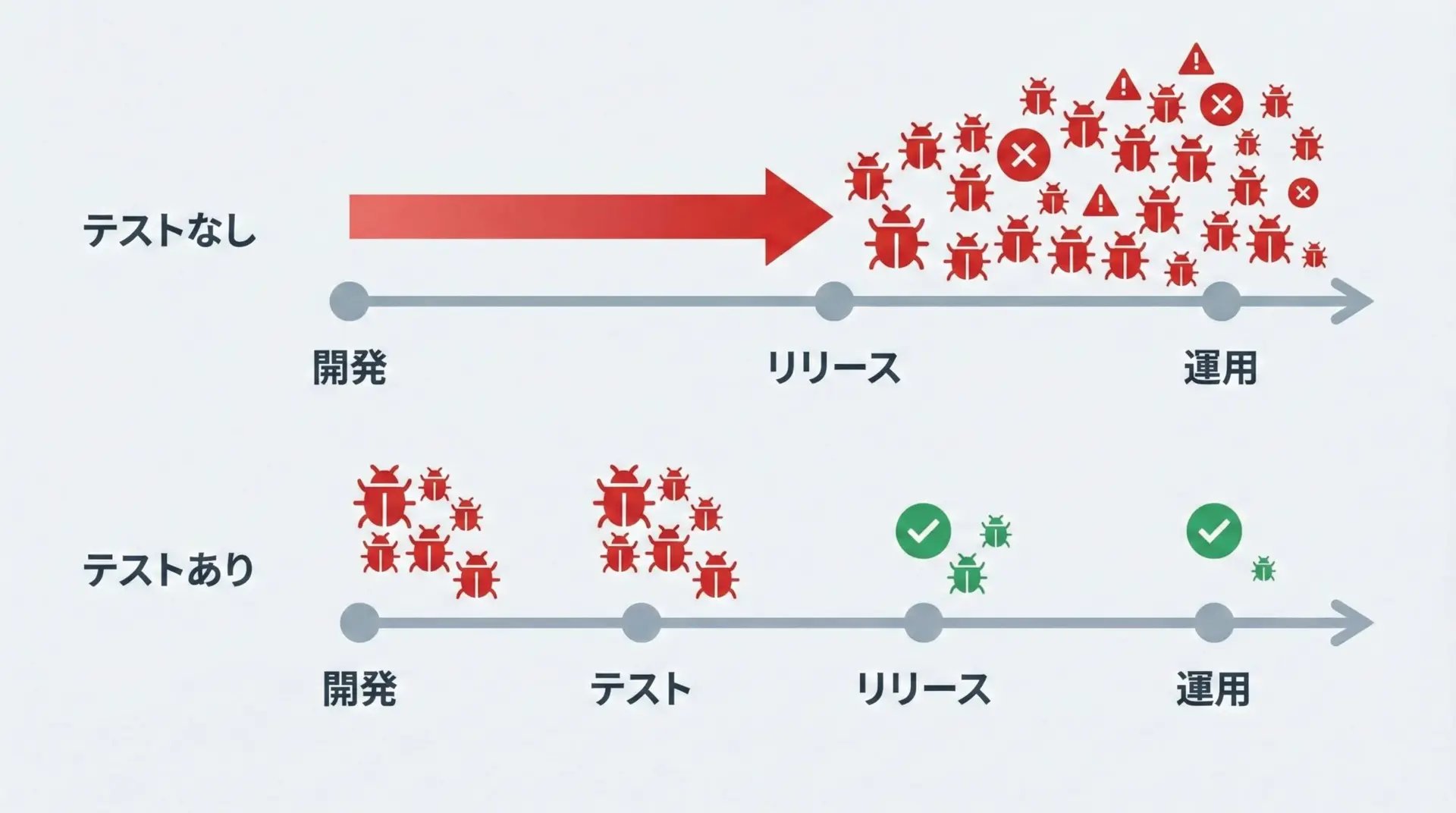

バグの早期発見ができず修正コストが増大する

テストコードがないと、バグは以下のような「遅いタイミング」で見つかりがちになります。

- ユーザーからの問い合わせで初めて発覚する

- 運用担当がログを見て異常に気づく

- 他の機能を動作確認しているときに、たまたま気づく

このような発見タイミングでは、すでにコードの状態や当時の意図を忘れていることも多く、修正に時間がかかります。

また、リリース済みのバージョンとの整合性を考えながら修正する必要があるため、検証工数も増加します。

一方で、テストコードがあれば、コードを書いてすぐにテストを実行し、その場でバグを発見できます。

開発中であれば、頭の中に処理の流れが残っているため、原因の特定も迅速です。

リファクタリングが怖くなり技術的負債が蓄積する

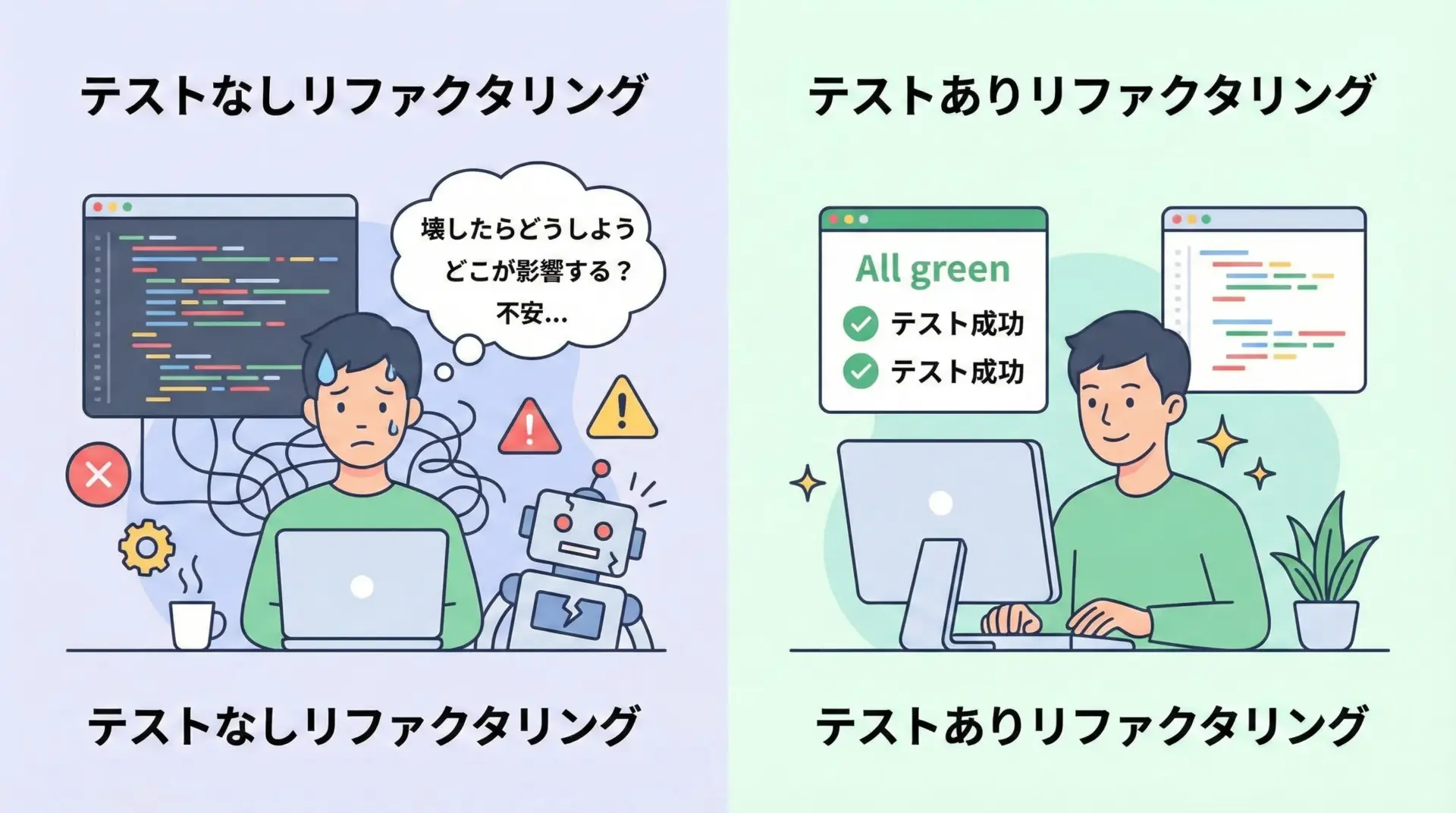

テストコードがない環境では、リファクタリング(構造の整理や改善)が極端にやりづらくなります。

理由は単純で、「何を壊したのかがすぐに分からない」からです。

結果として、次のような悪循環が起きます。

- 少し汚いコードでも、「動いているから触りたくない」と放置する

- 過去の事情で増えた謎の条件分岐やコピー&ペーストコードが温存される

- 開発者が入れ替わるたびに、さらにコードが読みづらくなる

こうして蓄積したものが技術的負債です。

テストコードは、「これだけテストが通れば、少なくとも重要な仕様は守られている」という安心材料を提供します。

安心があるからこそ、重複コードの統合や関数分割といったリファクタリングに踏み切れるのです。

仕様変更時に影響範囲が分からずトラブルが頻発する

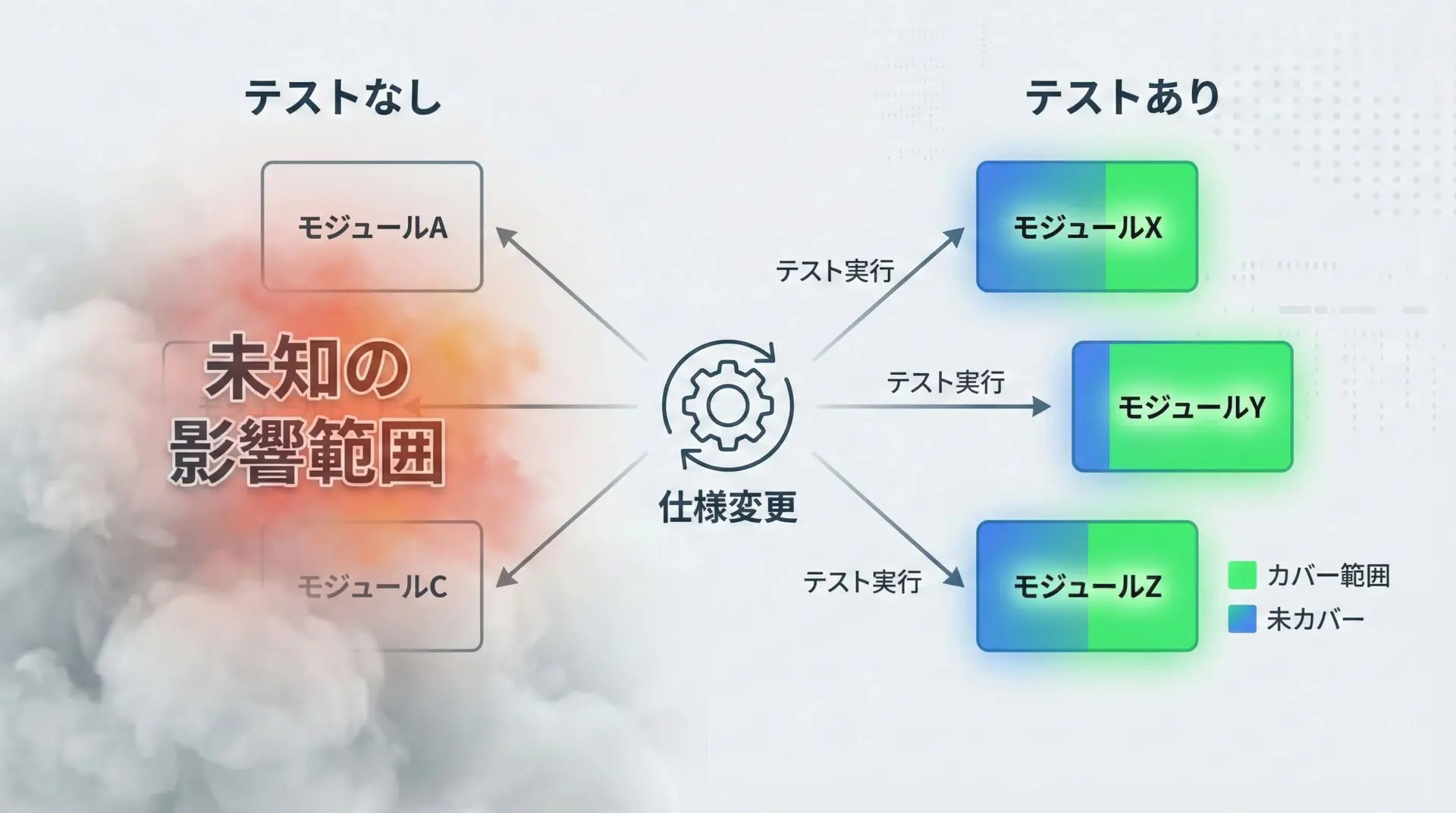

Pythonのプロジェクトは、要件の変化に合わせて仕様変更が発生しやすいです。

テストコードがないと、仕様変更のたびに次のような状態に陥りやすくなります。

- 「ここを書き換えたら、どこが影響を受けるのか分からない」

- 「この関数、他でも使われていそうだけど、探しきれない」

- 「念のため関連しそうな画面を全部手動で確認しよう」と人海戦術になる

一方で、テストコードがある程度整備されていると、仕様変更後にテストを実行することで影響範囲の一部を自動的に検出できます。

テストが落ちた箇所は、少なくとも動作が変わってしまった場所であり、そこから調査を始めればよいと分かります。

テストコードは、「影響範囲を明確にするレーダー」のような役割を果たします。

属人化が進みPythonコードの引き継ぎが困難になる

テストコードがないプロジェクトでは、仕様が開発者の頭の中にしか存在しない状態になりがちです。

ドキュメントも書かれていないことが多く、「この関数はどういう前提で呼ばれるのか」「どこまでが想定された入力なのか」が分からないまま、新しいメンバーがコードを触ることになります。

その結果として、次のようなトラブルが頻繁に発生します。

- 引き継ぎ時に、延々と口頭で説明しないといけない

- 説明を受けた本人も、時間が経つと細かい仕様を忘れてしまう

- 新人が少し仕様を勘違いして修正し、後で大きな不具合になる

テストコードは、実行可能な仕様書として機能します。

例えばpytestで書かれたテストを見ると、どの入力に対してどの出力を期待しているかが明確です。

言葉で長々と説明しなくても、テストを読めば仕様がかなりの部分まで読み取れるようになります。

デプロイ前後で不具合が多発し信頼性が低下する

テストコードがないと、リリース前後での不具合が慢性的に多くなります。

特にPythonでは、環境依存やライブラリバージョン依存の問題が起きやすく、ローカルでは動いていたのに本番で動かないケースが発生しがちです。

この状態が続くと、チーム内外で次のような信頼低下を招きます。

- ビジネス側から「リリースのたびにトラブルが起きる」と不満を持たれる

- 運用担当から「Pythonのアプリは怖い」と敬遠される

- 開発者自身も「このコードをリリースするのが不安」と感じる

テストコードは、デプロイ前に自動で「最低限の安定性チェック」を行う仕組みとして機能します。

CIツール(GitHub ActionsやGitLab CIなど)と組み合わせれば、プッシュやマージのたびにテストが走るようにでき、本番前に問題を発見しやすくなります。

テストコードを書くべきタイミングと判断基準

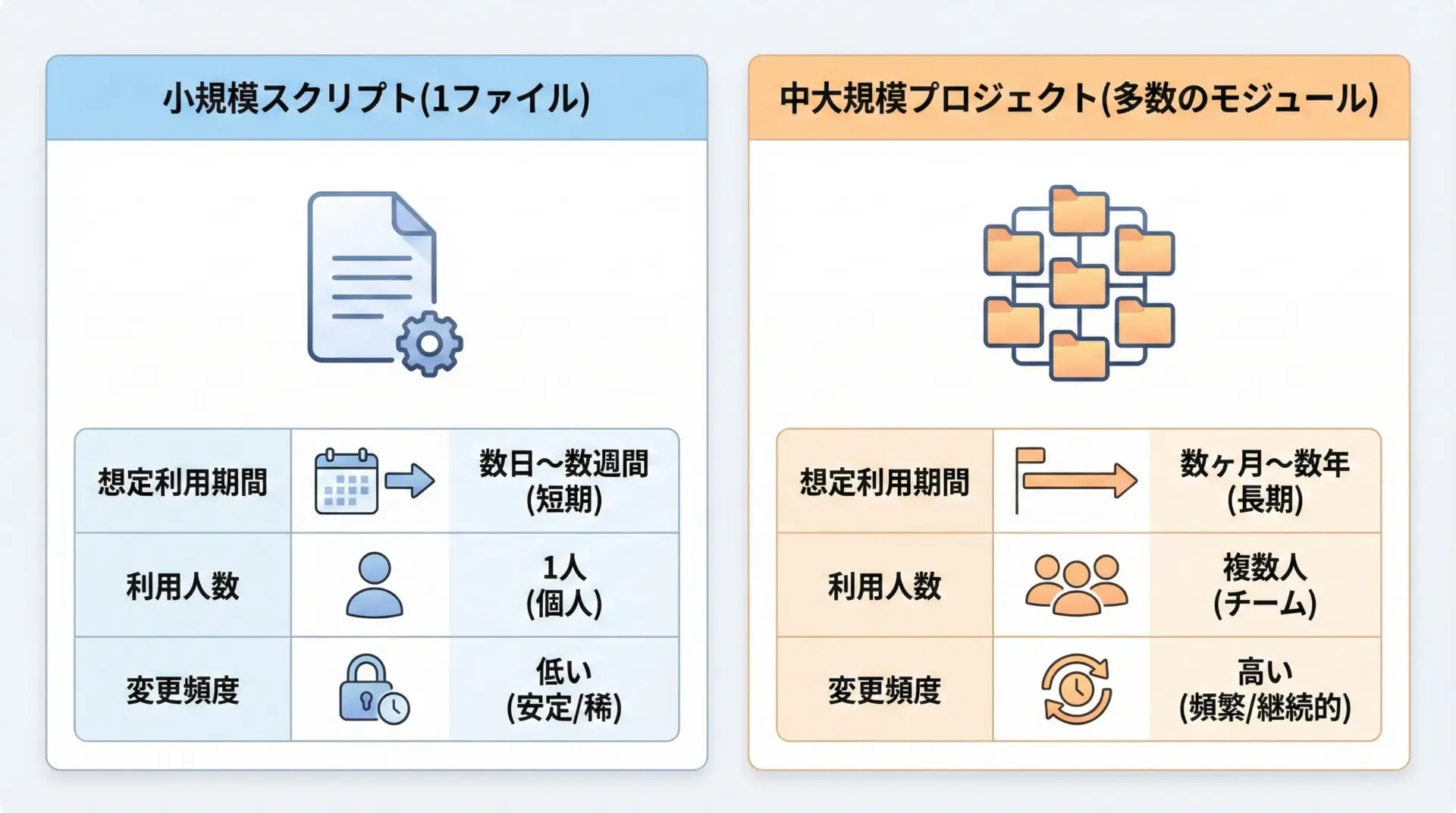

小規模スクリプトと中大規模Pythonプロジェクトの違い

「小さなスクリプトだからテストは不要」と感じる場面は多いですが、判断に使うべき軸は規模だけではありません。

重要なのは次の観点です。

- コードをどれくらいの期間使い続けるか(短期か長期か)

- 自分だけが使うのか、チームや他部署も使うのか

- 仕様変更や拡張をどの程度行う見込みがあるか

一度きりの簡単なデータ変換スクリプトで、数分動かして終わりという用途であれば、テストコードに時間を割くメリットは小さいかもしれません。

しかし、「定期バッチ」「業務の一部を支えるスクリプト」「半年以上運用するツール」などの場合は、小規模であってもテストを書いておく価値が一気に高まります。

「コードの行数」よりも「寿命・重要度・変更頻度」でテストの要否を判断するのがおすすめです。

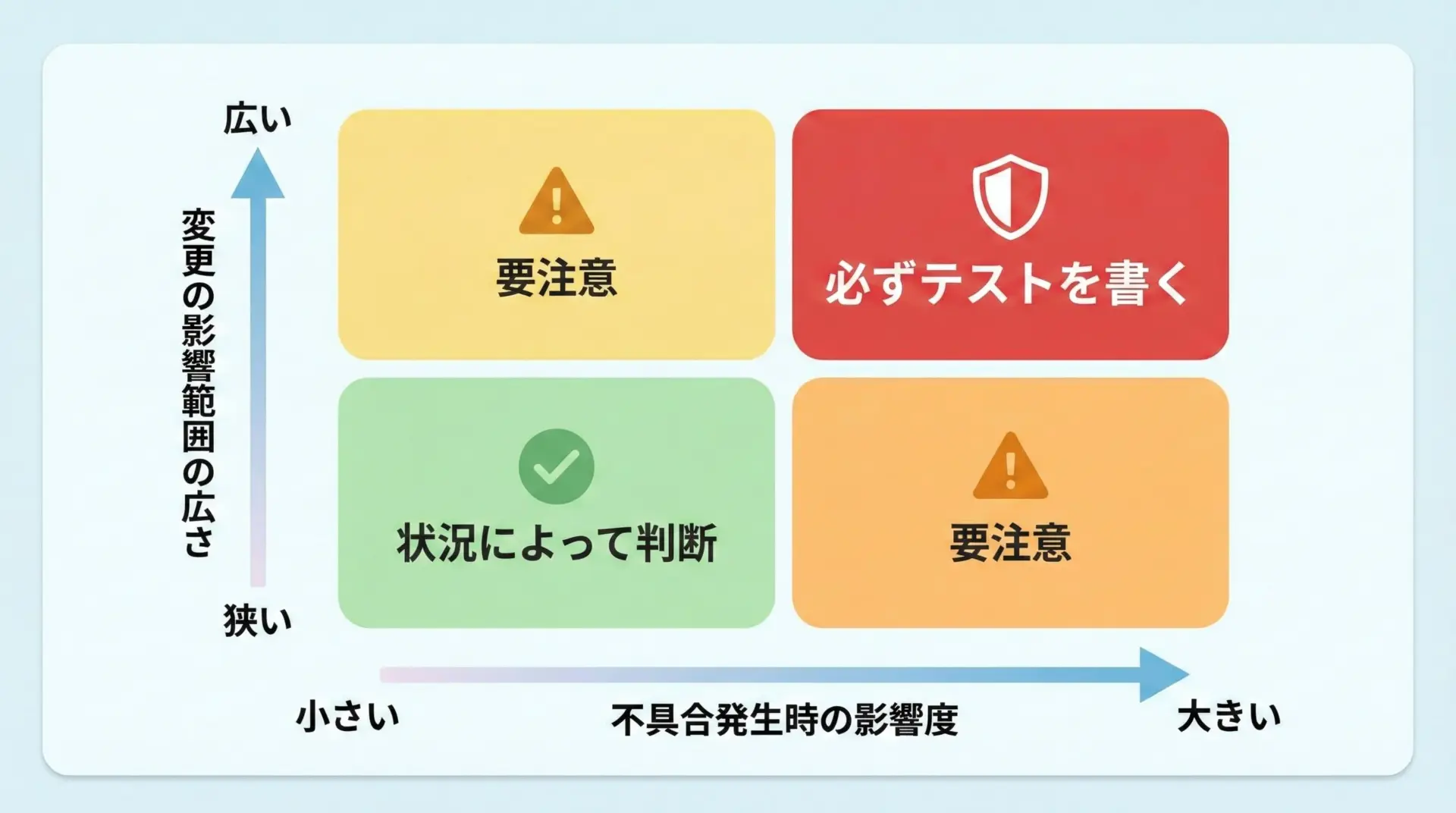

機能追加時とバグ修正時のテストコード優先度

テストコードを書くべきタイミングとして、特に優先度が高いのは次の2つです。

1つ目は新しい機能を追加するときです。

新規機能は既存コードに影響を与えやすく、仕様も変化点も多くなります。

このタイミングでテストを書いておくと、その後の変更にも強くなります。

2つ目はバグ修正をするときです。

バグを修正する前に、そのバグを再現させるテストを書き、そのテストが失敗することを確認してから修正を行います。

修正後にテストが通るようになれば、同じバグが将来再発しないようにする保険になります。

特にバグ修正時のテストは、「一度痛い目を見た箇所は二度と同じミスをしないようにする」ための重要な投資です。

既存コードに後からテストを追加する際のポイント

すでに動いている大量のPythonコードに対して、後からテストを追加するのは大変そうに見えます。

しかし「全部のコードをいきなりテストする必要はありません」。

次のような順番で進めると現実的です。

1つ目は「よく壊れる」「重要度が高い」箇所から着手することです。

特定のモジュールや関数に対して、まず単体テストを書き、その周辺だけでもカバーを広げていきます。

2つ目は純粋関数に近いロジックからテストすることです。

外部IO(ファイル、ネットワーク、DB)に依存しない処理はテストしやすく、成功体験を得やすいです。

3つ目はリファクタリングとテスト追加を小さな単位で繰り返すことです。

一度に大規模な構造変更をすると、どこで問題が起きたのか追いにくくなります。

小さな変更とテスト追加を繰り返すことで、安全に既存コードの品質を底上げできます。

テストコード導入の第一歩

Pythonで始めるpytestなどのテストフレームワーク

Pythonでテストを始めるなら、最初の選択肢としてpytestをおすすめします。

標準ライブラリのunittestもありますが、pytestは次のような利点があります。

- シンプルな関数ベースでテストを書ける

- アサーションが

assertだけで済み、読みやすい - テストの自動検出、フィルタリング、並列実行などの機能が豊富

ここで、pytestを使った簡単なテストコードの例を示します。

# calc.py

# シンプルな計算用のモジュールとします

def add(a, b):

"""2つの数値を足し合わせる関数"""

return a + b

def divide(a, b):

"""a を b で割る関数。0除算時には ValueError を送出します。"""

if b == 0:

raise ValueError("b must not be zero")

return a / b# test_calc.py

# pytest を使ったテストコードの例

from calc import add, divide

def test_add_normal():

"""add 関数の基本的な動作をテストします。"""

# 期待どおりの結果になるか確認

assert add(1, 2) == 3

assert add(-1, 5) == 4

def test_divide_normal():

"""divide 関数の通常ケースをテストします。"""

assert divide(10, 2) == 5

assert divide(9, 3) == 3

def test_divide_zero():

"""0 で割ったときに ValueError が送出されることをテストします。"""

import pytest

# 例外が発生することを確認

with pytest.raises(ValueError) as excinfo:

divide(10, 0)

# 例外メッセージの中身も確認できます

assert "must not be zero" in str(excinfo.value)上記のテストは、次のように実行します。

pytest実行すると、テストが自動で検出され、結果が表示されます。

============================= test session starts =============================

collected 3 items

test_calc.py ... [100%]

============================== 3 passed in 0.02s =============================このように、pytestを使うと「テストを書く→コマンド1つで実行→結果が分かりやすく表示」というサイクルを簡単に回すことができます。

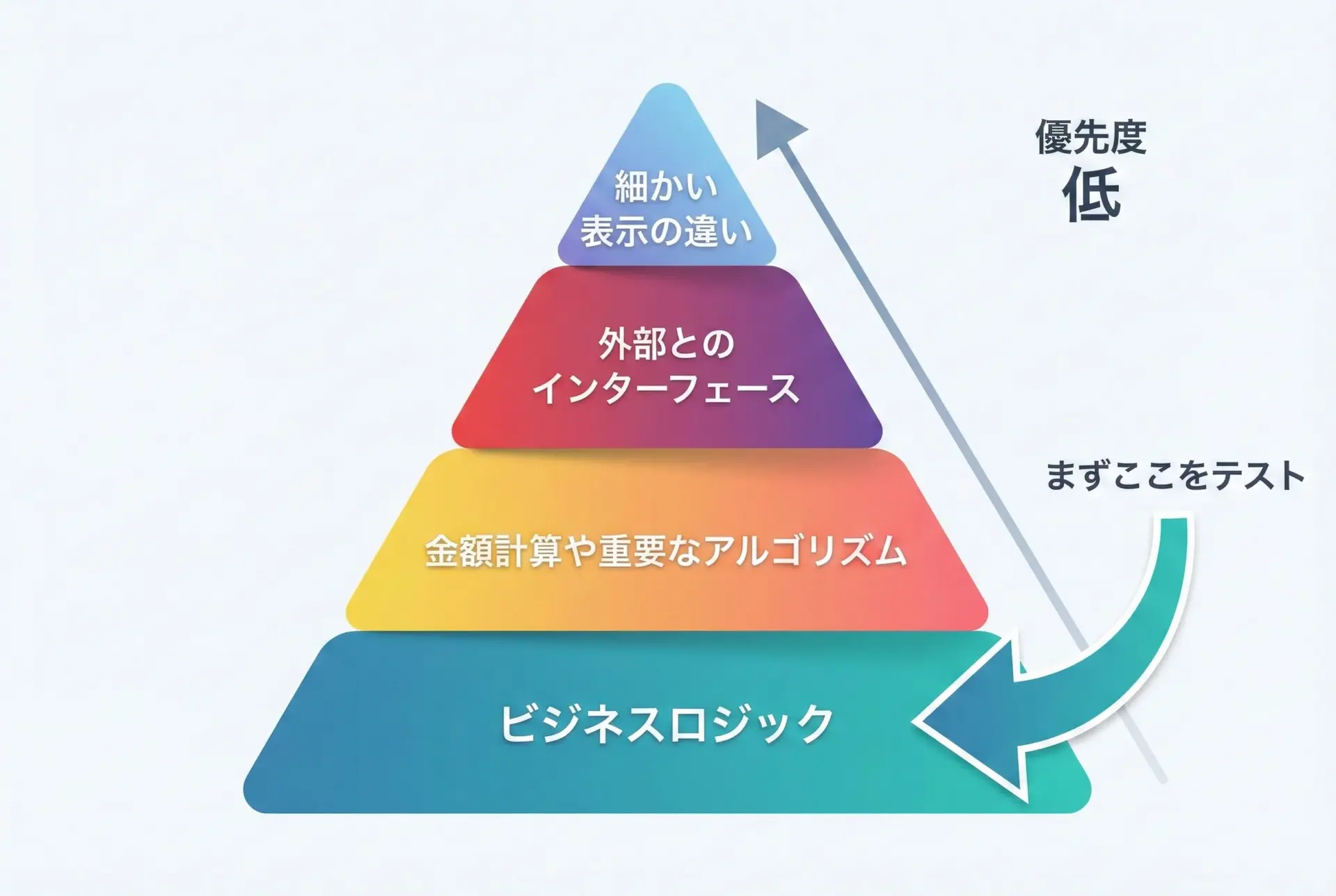

少ない工数で効果が高いテストコードの書き方

テストコードを書く時間には限りがあります。

その中で少ない工数で最大の効果を出すためには、次のポイントを意識するとよいです。

1つ目はビジネスロジックを優先することです。

金額計算や集計処理、重要な条件分岐など、仕様的に間違えると致命的な部分からテストします。

画面上の細かい表示やログメッセージなどは、優先度を下げても構いません。

2つ目は境界値や例外ケースを意識することです。

正常系だけでなく、「0件のとき」「最大値・最小値」「エラー時」「空文字やNone」などを1〜2ケースでもテストに含めると、バグの抑止力が一気に高まります。

例えば、リストの平均値を計算する関数について、効果の高いテストを考えてみます。

# stats.py

def average(values):

"""数値のリストから平均値を計算します。空リストなら ValueError を送出します。"""

if not values:

raise ValueError("values must not be empty")

return sum(values) / len(values)# test_stats.py

import pytest

from stats import average

def test_average_normal():

"""通常のケースをテストします。"""

assert average([1, 2, 3]) == 2

assert average([10, 20]) == 15

def test_average_one_value():

"""要素が1つの場合の境界値をテストします。"""

assert average([5]) == 5

def test_average_empty():

"""空リストが渡されたときに例外となることをテストします。"""

with pytest.raises(ValueError):

average([])これだけでも、仕様の中で重要なパターンはほぼ押さえられています。

すべてのパターンを網羅しようとするのではなく、「重要な代表パターン+境界値+エラー系」をまずテストに含めることが、工数対効果の観点から非常に有効です。

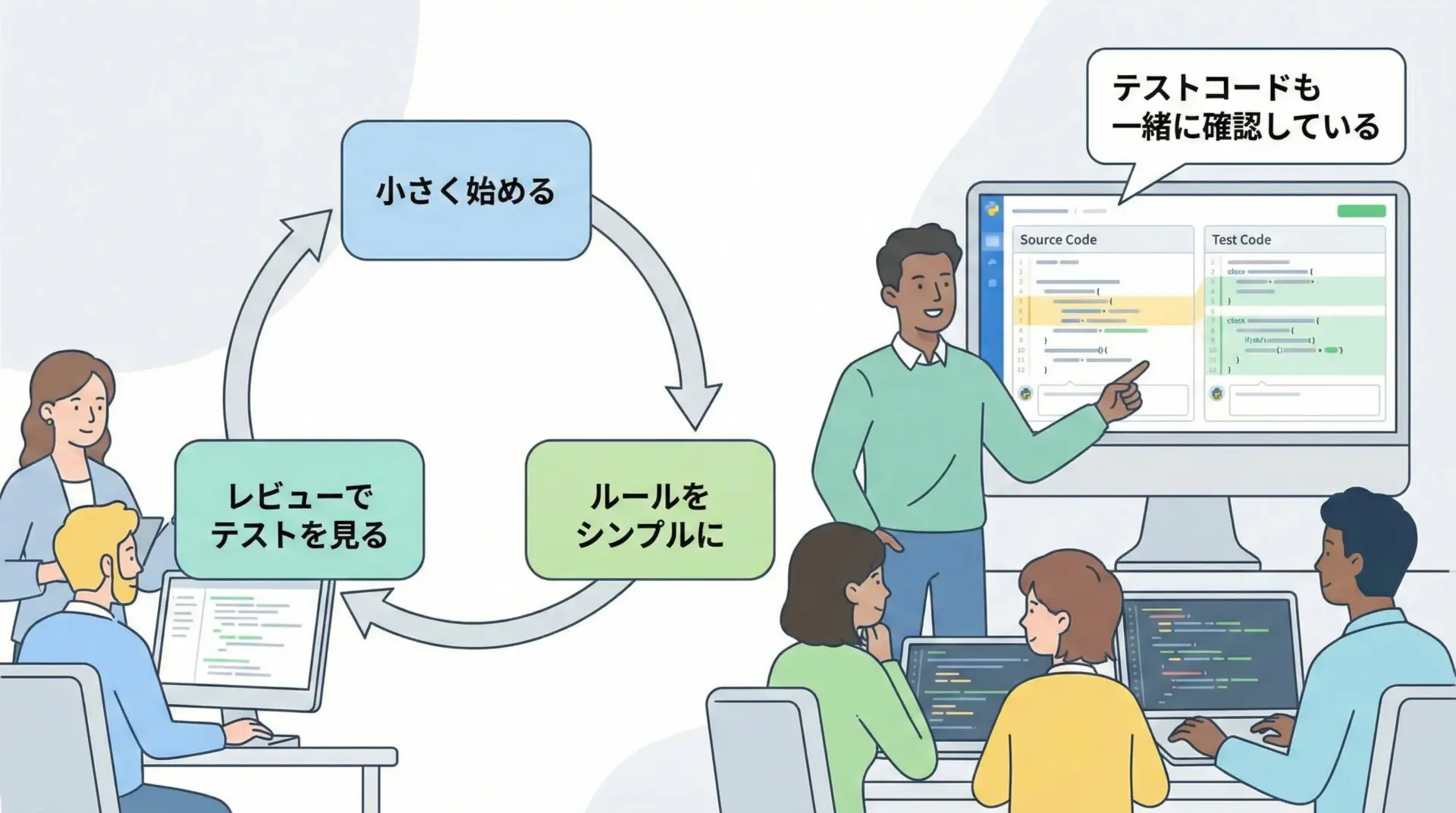

チームでPythonテスト文化を定着させるコツ

個人でテストを書くことに慣れてきたら、次はチーム全体にテスト文化を広げることが重要です。

その際のコツをいくつか紹介します。

1つ目は小さなルールから始めることです。

例えば、「新規機能には最低1つテストを書く」「バグ修正には必ず再現テストを書く」など、守りやすいルールから導入します。

いきなり「カバレッジ80%以上」などの厳しい目標を掲げると、反発を生みやすくなります。

2つ目はコードレビューでテストも必ず見ることです。

プルリクエストに対して、「実装コード」だけでなく「テストコード」にもコメントを行い、「この仕様はテストで表現できないか」「このエッジケースもテストしたい」といった対話を増やします。

これにより、テストを書くことが日常の一部になります。

3つ目はCIでテストを自動実行することです。

テストを手動で実行する運用のままだと、どうしても「うっかり実行し忘れ」が発生します。

GitHub Actionsなどを利用して、プッシュやプルリクエスト時にpytestが自動で走るようにしておくことで、テスト文化を仕組み化できます。

簡単なGitHub Actionsの設定例も示します。

# .github/workflows/python-tests.yml

# プッシュ時とプルリクエスト時に pytest を実行する例です。

name: Python tests

on:

push:

branches: [ main ]

pull_request:

branches: [ main ]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: チェックアウト

uses: actions/checkout@v4

- name: Python をセットアップ

uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: "3.12"

- name: 依存パッケージをインストール

run: |

python -m pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

pip install pytest

- name: テストを実行

run: pytestこのような自動テストのパイプラインを整えることで、「テストが通らないコードはマージしない」という健全な文化を、自然とチームに根付かせることができます。

まとめ

Pythonでの開発において、テストコードは品質・開発効率・チームの継続性を支える土台です。

書かない場合には、バグの遅延発見、リファクタリングの停滞、仕様変更時のトラブル、属人化、本番障害の多発といった問題が必ず蓄積していきます。

一方で、pytestをはじめとするテストフレームワークを使い、重要なロジックやバグ修正、新機能から少しずつテストを導入していけば、効果は早い段階から現れます。

小さなスクリプトでも「長く使うもの」「重要なもの」にはテストを書くという意識を持ち、チームでは自動テストとレビューを通じてテスト文化を根付かせていくことが、Pythonプロジェクトを安定して成長させる近道です。