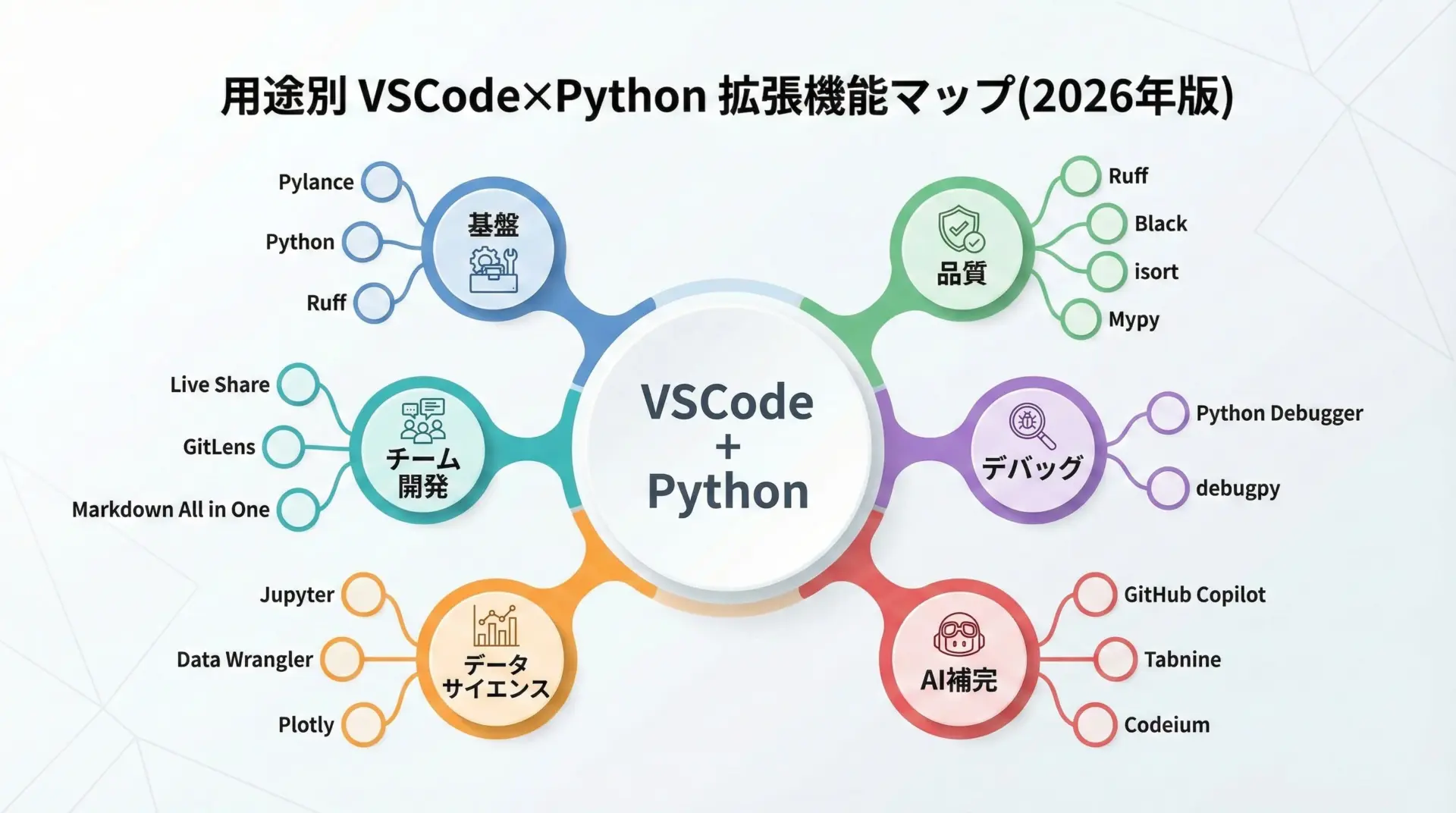

Python開発でVSCodeを使うなら、拡張機能をどう組み合わせるかで生産性は大きく変わります。

この記事では2026年時点でおすすめできるVSCode×Python拡張機能を厳選し、「最強開発環境」をどう構成するかを詳しく解説します。

単に機能を紹介するだけでなく、組み合わせ方や設定のポイント、具体的な開発フローのイメージまで丁寧に説明していきます。

VSCodeでPython環境を最強化する基本拡張機能

Python開発の必須拡張機能

まずはPython開発の土台となる拡張機能から整理します。

ここが整っていないと、どれだけ便利なツールを追加しても効果が半減してしまいます。

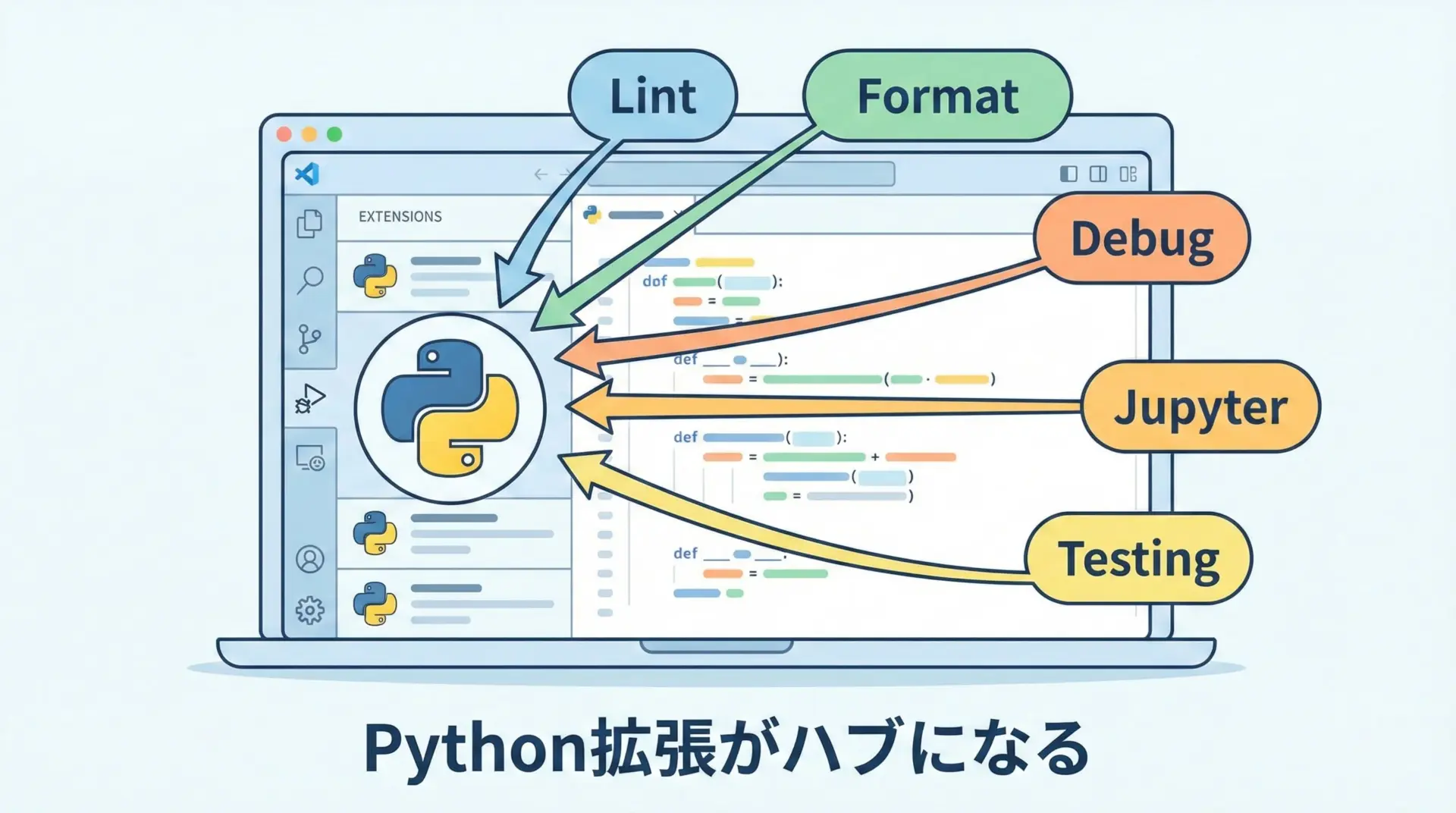

マイクロソフト公式「Python」拡張機能

VSCodeでPythonを書くなら、まず必ず入れておくべきなのがMicrosoft公式のPython拡張機能です。

この拡張機能が、Lint、デバッグ、仮想環境、Jupyterなど、多くの機能の「ハブ」の役割を担います。

Python拡張機能には、次のような機能が統合されています。

- IntelliSense(補完・シグネチャヘルプ)

- コードナビゲーション(定義へ移動・参照の検索)

- デバッグ(ブレークポイント・変数ウォッチ)

- テスト検出(pytest・unittest 等)

- Jupyter Notebook連携

- 仮想環境検出とインタプリタ切り替え

2026年時点では、言語サーバとしてPylanceをセットで使うのが標準構成です。

Python拡張を入れるとPylanceも自動的に提案されるので、そのままインストールして問題ありません。

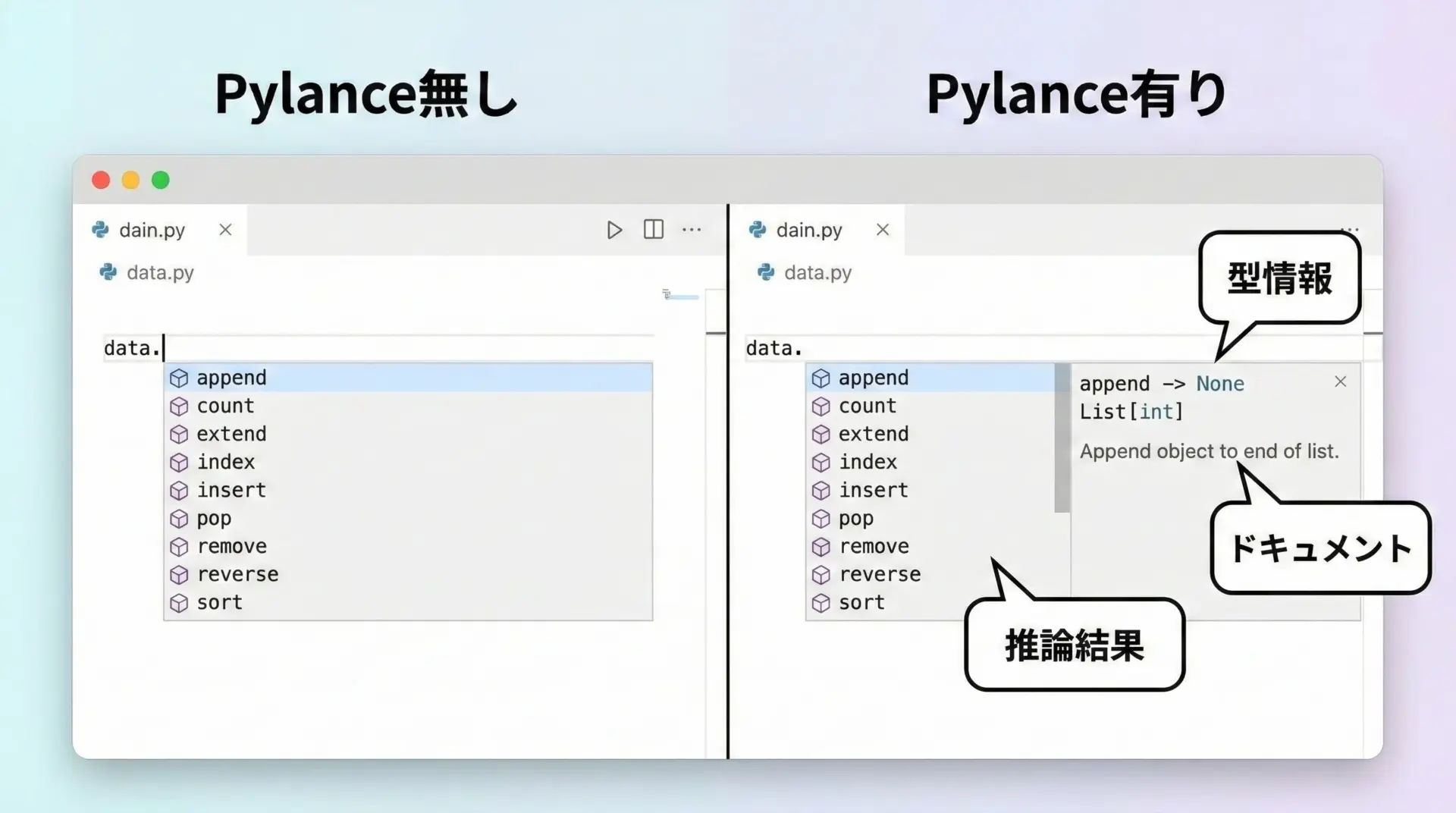

Pylanceで高速・高精度な補完

Pylanceは、Python用の高性能な言語サーバです。

型推論が強力で、補完候補の精度が高く、大規模プロジェクトでも動作が軽いのが特徴です。

特に中〜大規模なPythonプロジェクトでは、Pylanceの有無で開発効率が大きく変わります。

型注釈がしっかり書かれたコードとPylanceを組み合わせると、静的型付き言語に近い安心感が得られます。

Lintとコード品質向上

Lintは、コードの「品質チェック係」です。

文法エラーだけでなく、バグの温床やコーディング規約の逸脱も教えてくれます。

Ruff: 高速オールインワンLintツール

2026年時点でPythonのLintはRuffが事実上の標準になりつつあります。

Ruff本体はPythonパッケージですが、VSCode側にはRuff拡張機能を入れて連携させます。

Ruffの特徴は次の通りです。

- Rust製で非常に高速(大規模プロジェクトでもストレスが少ない)

- Flake8、isort、pycodestyle、pydocstyleなど多くのルールセットを統合

- 自動修正機能

ruff --fixにも対応

VSCodeでRuffを使うには、Python拡張のLint設定か、Ruff拡張の設定で有効化します。

設定ファイルはruff.tomlやpyproject.tomlに書くのが一般的です。

以下は、RuffとVSCodeを使ったシンプルなLint対象コードの例です。

# sample_ruff.py

def add(a, b):

# 不要なprint文(本番コードでは警告させたい)

print("adding:", a, b)

return a + b

def main():

# 型の不一致や未使用変数など、Ruffで検出できる例をいくつか書く

result = add(1, 2)

print(result)

if __name__ == "__main__":

main()Ruffを有効化していると、不要なprintや命名ルール違反などに警告が表示されます。

既存プロジェクトでのFlake8やPylintの位置づけ

既存プロジェクトではFlake8やPylintが使われていることも多いため、VSCodeのPython拡張でそれらを有効化して使うこともできます。

ただし、新規プロジェクトではRuff一本に寄せるほうが、設定や実行速度の面でメリットが大きいです。

自動整形でコードスタイル統一

Lintが「ダメ出し」をするツールだとすると、自動整形は「代わりに綺麗にしてくれる」ツールです。

チーム開発では、フォーマッタを統一しておくことが極めて重要です。

Black: シンプルで強制力の高いフォーマッタ

Blackは「妥協のないコードフォーマッタ」を謳うツールで、VSCodeではPython拡張のフォーマッタ設定から利用します。

VSCodeでは、設定でeditor.formatOnSaveを有効にし、PythonのデフォルトフォーマッタをBlackに指定します。

// settings.json の例(抜粋)

{

"editor.formatOnSave": true,

"[python]": {

"editor.defaultFormatter": "ms-python.black-formatter"

}

}Blackは設定項目が少ないため、「議論の余地を減らす」目的で採用するチームが増えています。

Ruffフォーマッタやその他ツールとの使い分け

Ruff自体もコード整形機能を持ち始めており、Black互換のスタイルを目指しているため、将来的には「RuffだけでLintも整形も完結」させる構成も現実的です。

ただし2026年時点では、Blackの安定度と普及度がまだ一歩リードしているため、以下のいずれかの構成がおすすめです。

- 単純な構成: Black + Ruff(Lint専用)

- オールインワン志向: Ruffフォーマッタ + Ruff(Lint)

型ヒントで保守性アップ

Pythonは動的型付け言語ですが、型ヒントとVSCodeのサポートを組み合わせることで、保守性と安全性を大きく高めることができます。

Pylanceと型ヒントの連携

Pylanceは型注釈を理解し、補完精度やエラーチェックに反映します。

たとえば、次のようなコードを考えます。

# type_hint_sample.py

from typing import List

def average(values: List[float]) -> float:

"""数値リストの平均を返す関数"""

return sum(values) / len(values)

def main() -> None:

# 整数と浮動小数が混在していても、List[float]として扱える

data = [1, 2.5, 3.0]

avg = average(data)

# avgはfloat型として推論されるので、Pylanceが補完や警告に活用する

print(avg)

if __name__ == "__main__":

main()このように型ヒントを書いておくと、VSCode上で関数呼び出し時の型ミスを即座に検知できるようになります。

mypyやPyrightによる静的型チェック

より厳密な型チェックを行いたい場合は、mypyやPyrightを併用します。

PyrightはPylanceのエンジンでもあり、VSCode拡張としても提供されています。

新規プロジェクトでは、「Pylance + Pyright」構成でリアルタイムとCIの両方で型をチェックするのが理想です。

デバッグ・テストを快適にするVSCode拡張機能

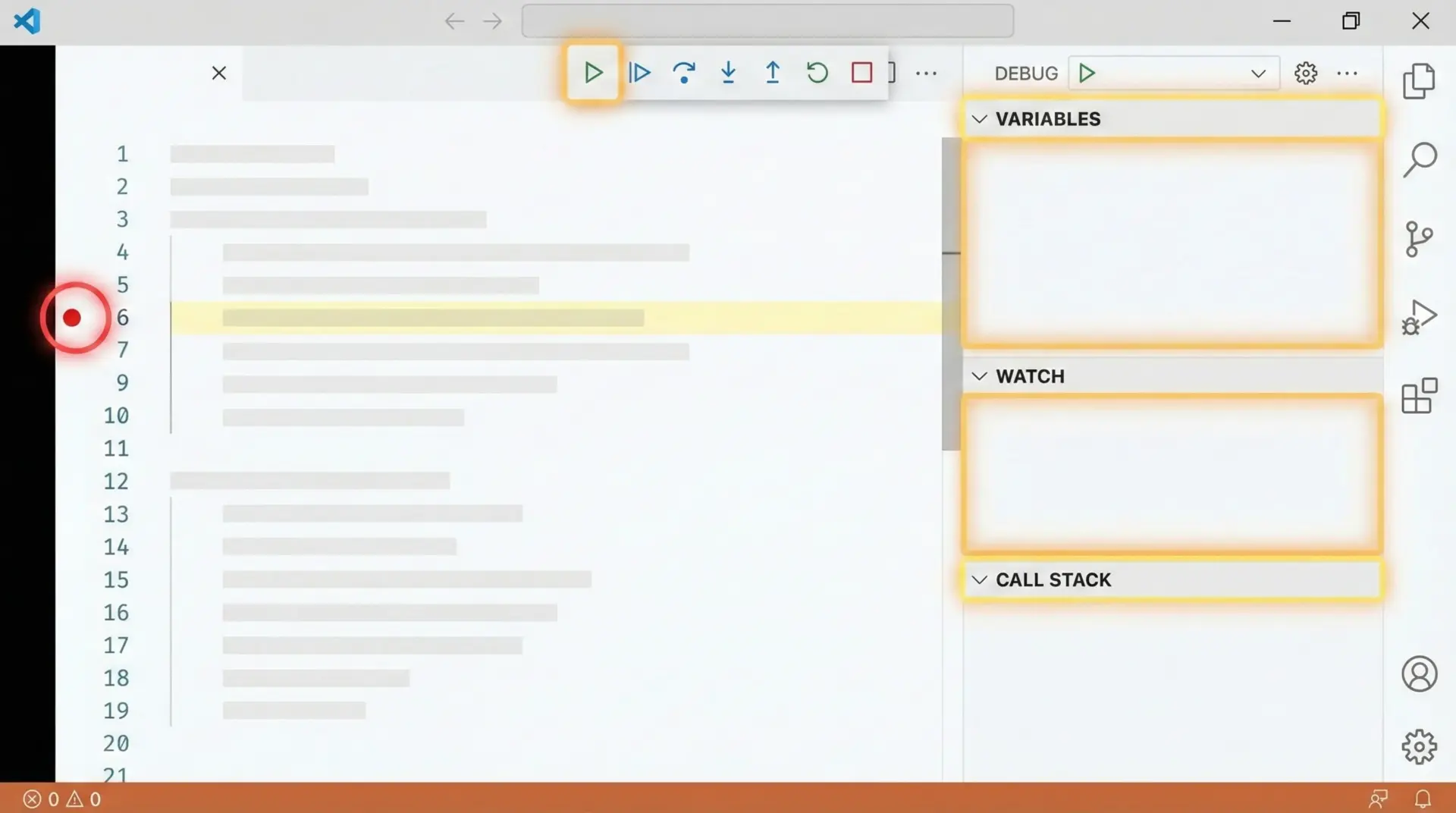

VSCodeデバッガでPythonを高速トレース

Python拡張機能を入れると、VSCodeの標準デバッガからPythonコードをステップ実行できます。

printデバッグだけに頼らず、ブレークポイントと変数ウォッチを使うことで、バグ調査のスピードが段違いになります。

基本的なブレークポイントの使い方

以下のようなコードをデバッグ対象にしてみます。

# debug_sample.py

def calc_total(prices):

total = 0

for price in prices:

total += price

return total

def main():

items = [120, 350, 480]

total = calc_total(items)

print(f"Total: {total}")

if __name__ == "__main__":

main()ブレークポイントをtotal += priceの行に置くことで、値がどのように累積されていくかを1ステップずつ確認できます。

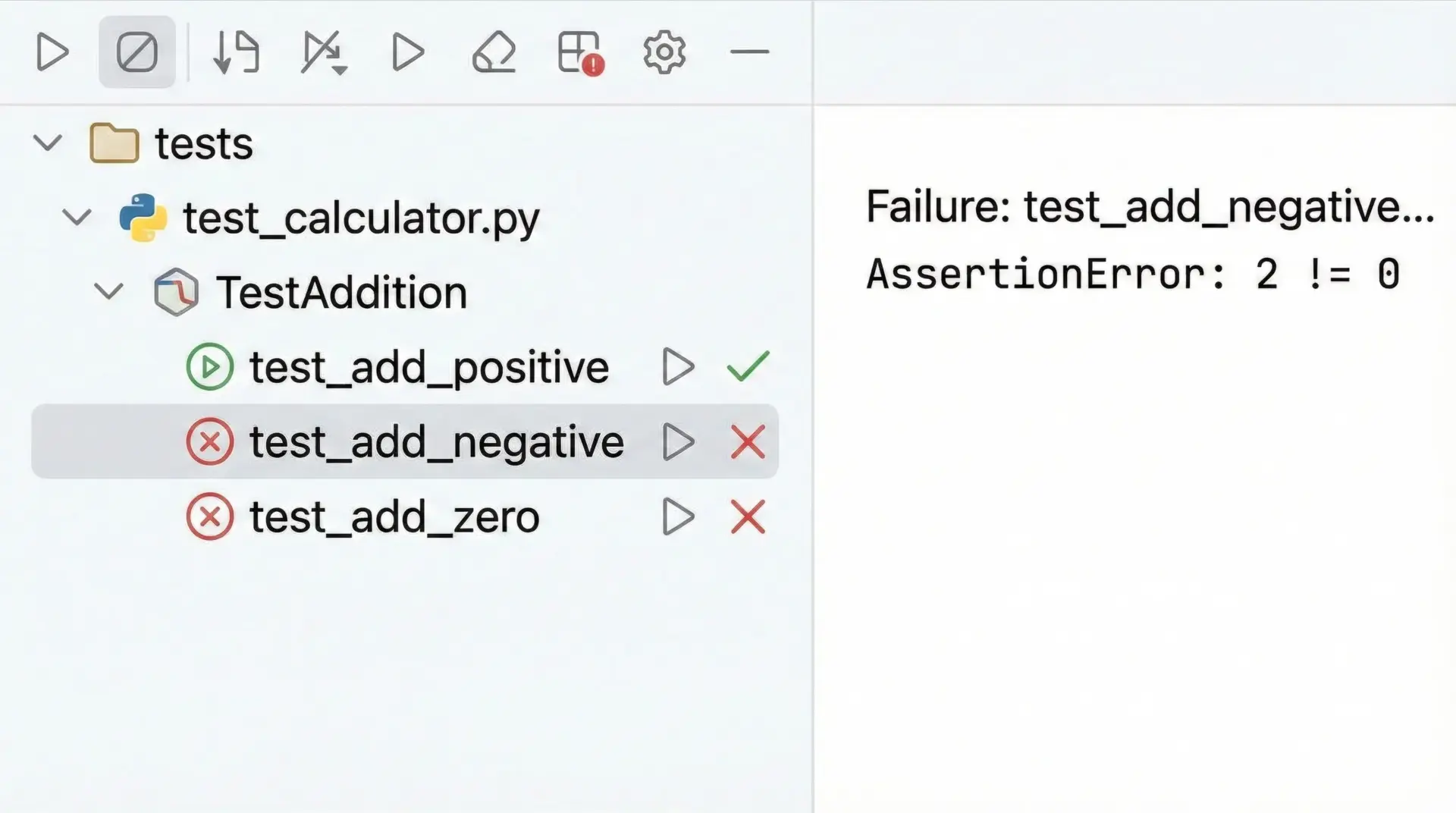

pytest連携でテスト自動化を効率化

Python拡張は、pytestやunittestベースのテストを検出し、エディタ上から実行・可視化できるテストランナー機能を持っています。

テストエクスプローラーの活用

例えば、次のようなpytestテストを書いたとします。

# test_calc.py

from debug_sample import calc_total

def test_calc_total_basic():

assert calc_total([1, 2, 3]) == 6

def test_calc_total_empty():

assert calc_total([]) == 0VSCodeのテストエクスプローラーからは、次のような操作が簡単に行えます。

- 全テストの一括実行

- ファイル単位・関数単位でのテスト実行

- 失敗テストのみの再実行

- テストのデバッグ実行(ブレークポイントを使った詳細調査)

特に失敗テストの再実行とデバッグは、バグ修正にかかる時間を大幅に短縮してくれます。

ログ出力・ブレークポイント活用術

デバッグでは、ブレークポイントとログを組み合わせることで、原因特定が格段に楽になります。

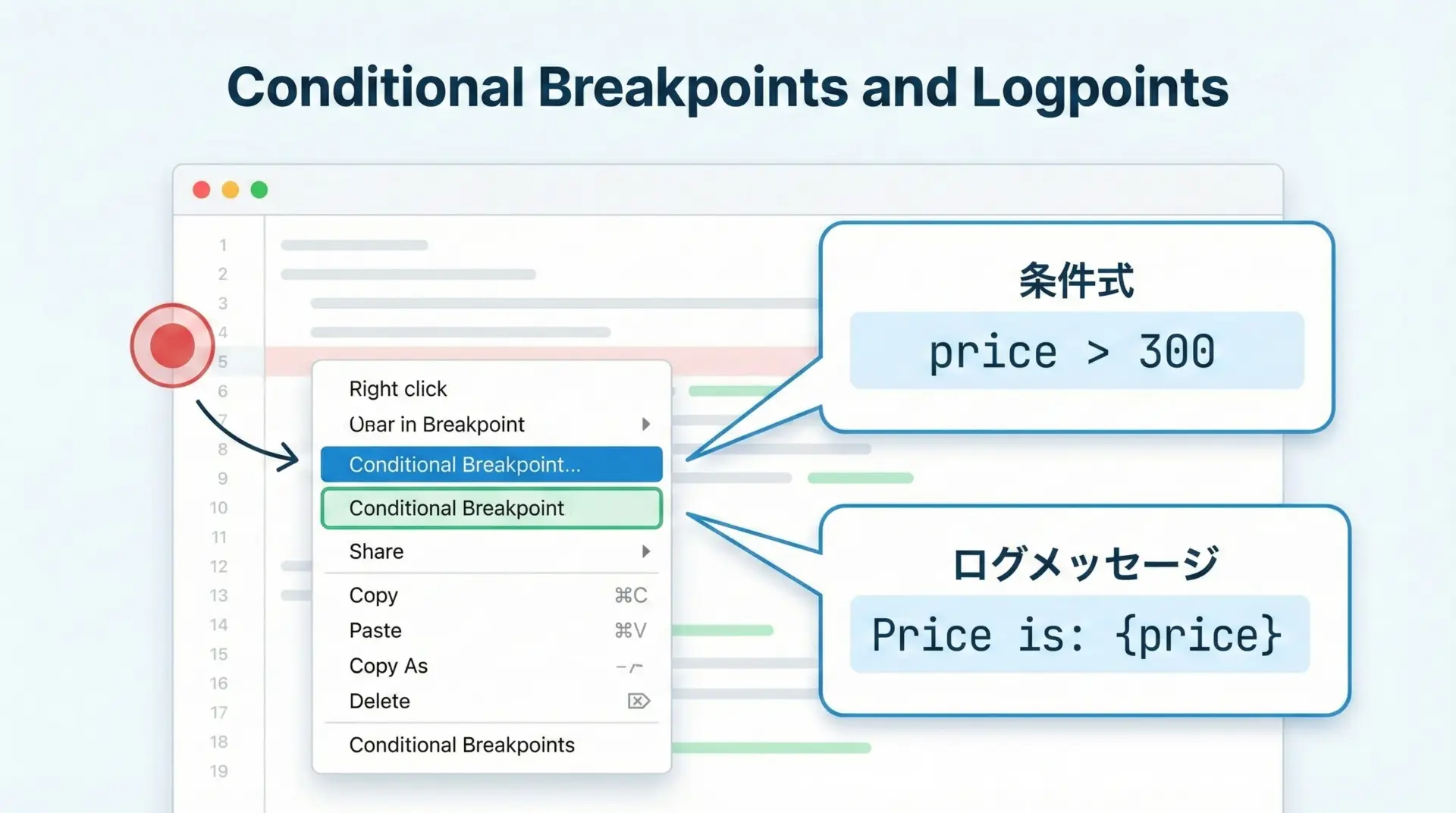

条件付きブレークポイントとログポイント

VSCodeデバッガでは、次のような高度なブレークポイントが使えます。

- 条件付きブレークポイント: 例) 変数

price > 300のときだけ停止 - ログポイント: 停止せずに特定行に到達するたびにログを出力

ログポイントを使えば、コードに一切printを追加せずに実行時の情報を記録できます。

一時的なデバッグログのためにコードを汚さずに済むので、チーム開発でも重宝します。

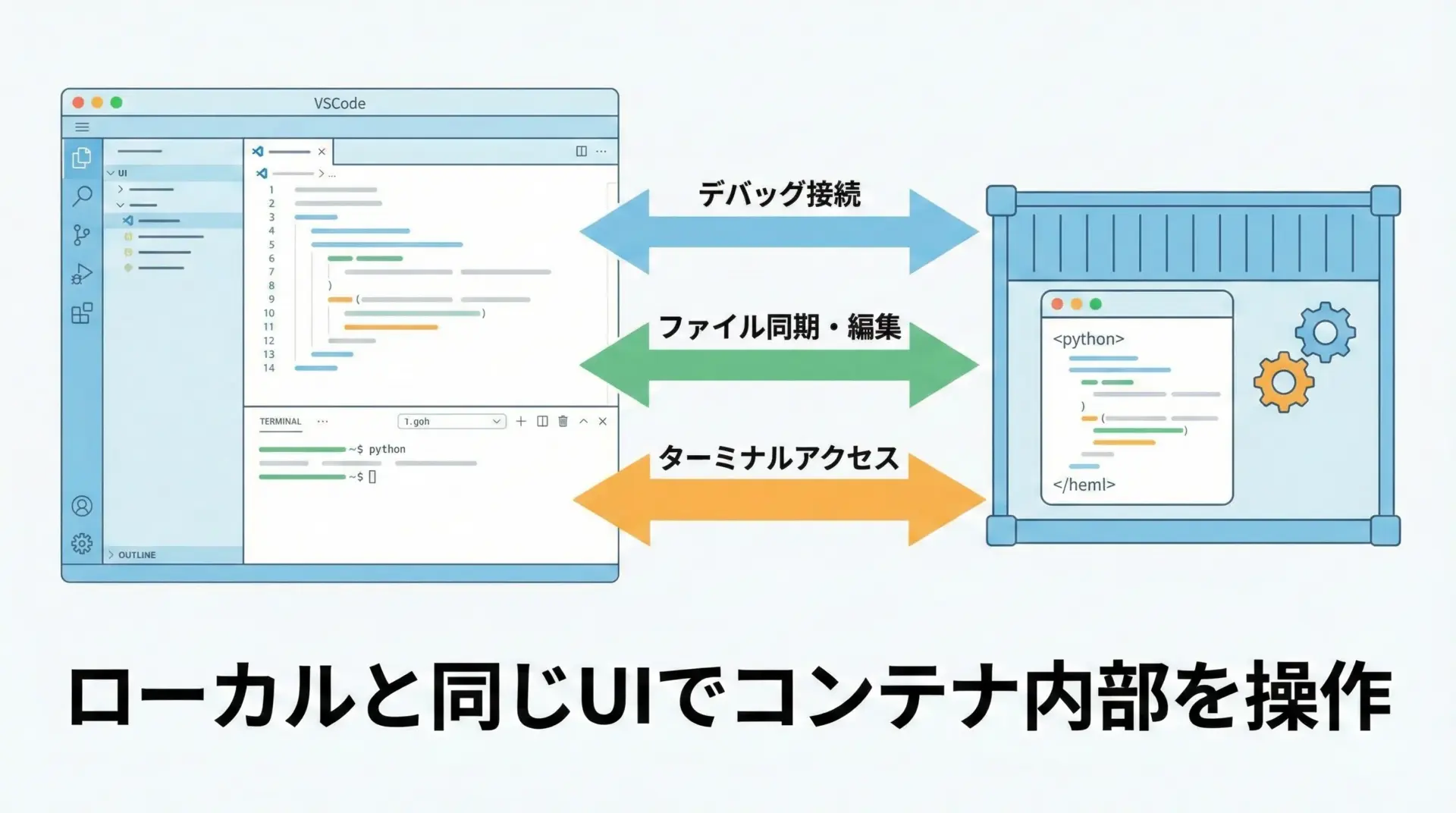

リモートデバッグとDockerコンテナ対応

2026年時点では、Dockerやリモートサーバ上でPythonを動かすケースが一般的になっています。

VSCodeは次のような拡張機能でリモートデバッグに対応します。

Remote - SSH: SSH接続先のサーバを「ほぼローカルのように」編集・デバッグDev Containers: Dockerコンテナを開発環境としてVSCodeに統合Remote - Tunnels: ポートフォワード不要でクラウド開発環境に接続

これらを使うことで、本番と近い環境でのデバッグが容易になり、「ローカルでは動くのに本番で動かない」という問題の調査がスムーズになります。

生産性を底上げするPython向け便利拡張機能

コード補完とスニペット

生産性を上げるうえで、補完やスニペット(コードテンプレート)は欠かせません。

Python Snippetsや自作スニペット

「Python Snippets」などの拡張機能は、よく使うコードパターンを短いキーワードで展開できるようにしてくれます。

例として、pytestのテスト関数テンプレートや、__main__ブロックを一瞬で挿入できるようなスニペットが用意されています。

# pytest テンプレートの一例(スニペットから展開された状態)

import pytest

def test_example():

# Arrange

value = 1

# Act

result = value + 1

# Assert

assert result == 2よく書くパターンほどスニペット化の効果が高いため、VSCode標準のスニペット機能と組み合わせて、自分用テンプレートを増やしていくのがおすすめです。

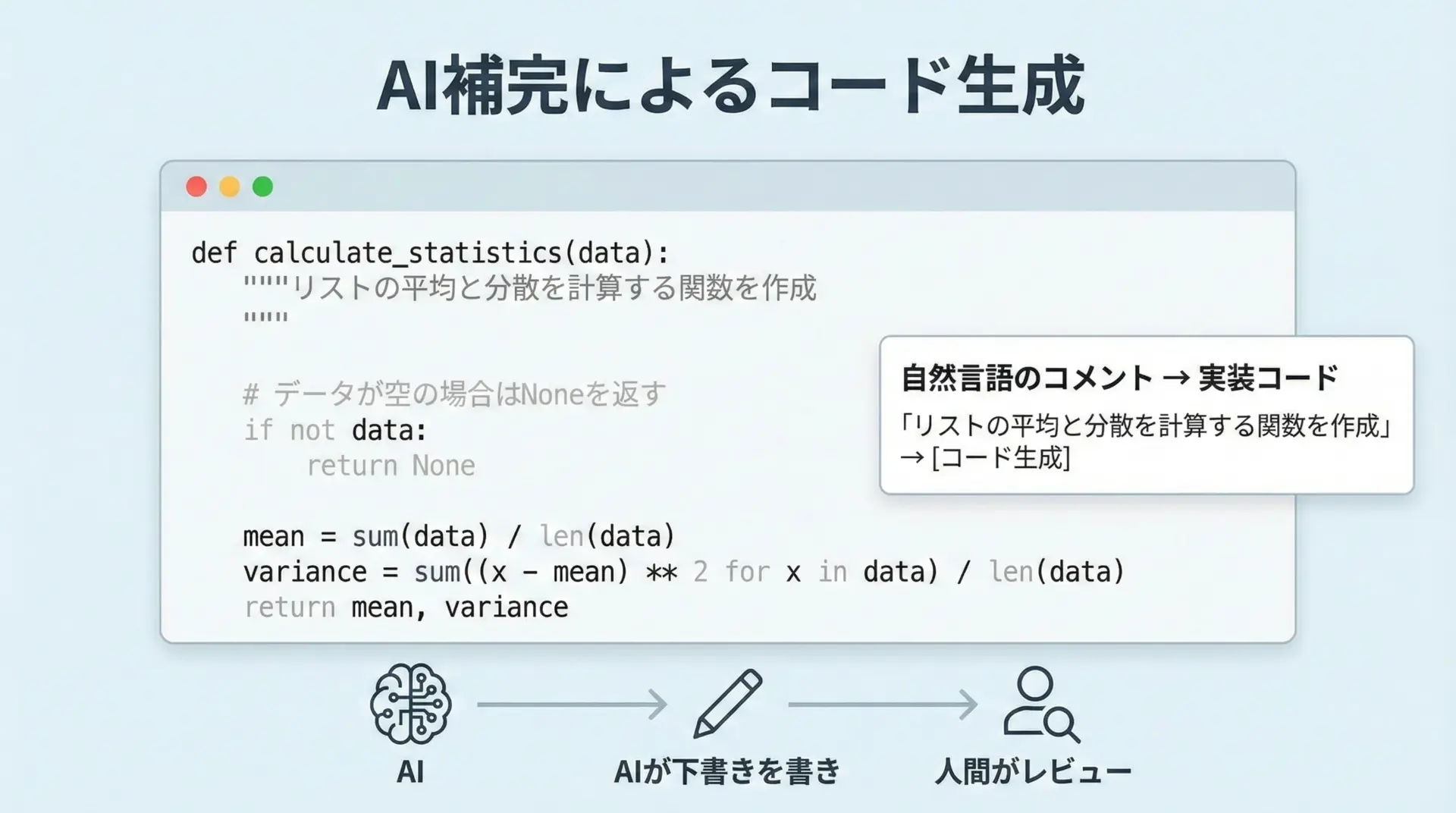

AI補完とコード生成

2026年には、AI補完はPython開発環境の「当たり前の一部」になっています。

VSCodeでも以下のような選択肢があります。

- GitHub Copilot

- GitHub Copilot Chat

- その他AI補完拡張

AI補完を使う際のポイントは、あくまで「下書きを高速で生成するためのツール」として捉え、自分でレビューする姿勢を維持することです。

pytestのテストケースや単純なデータ処理関数などは、AIに書かせてから修正するワークフローが非常に効率的です。

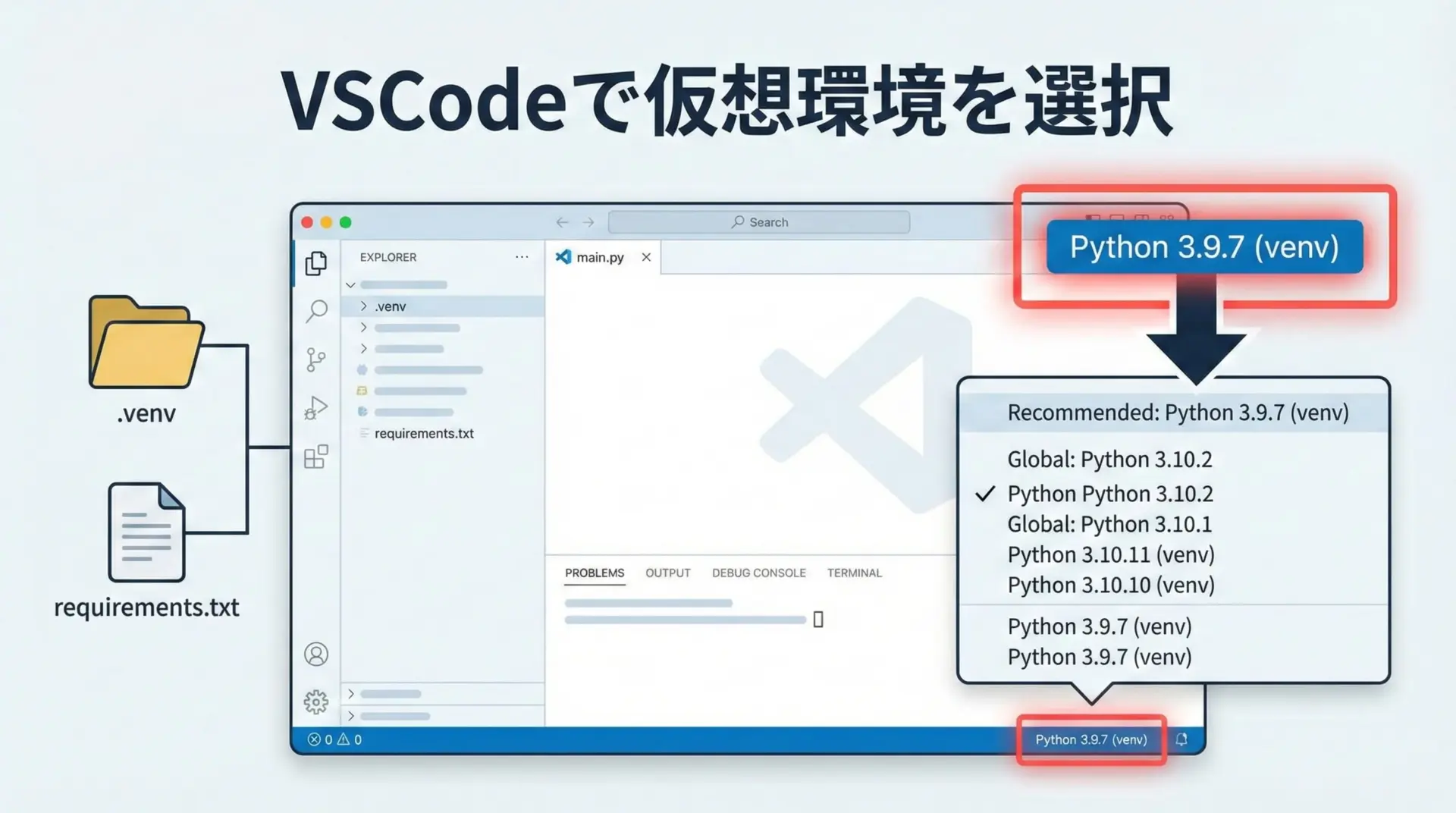

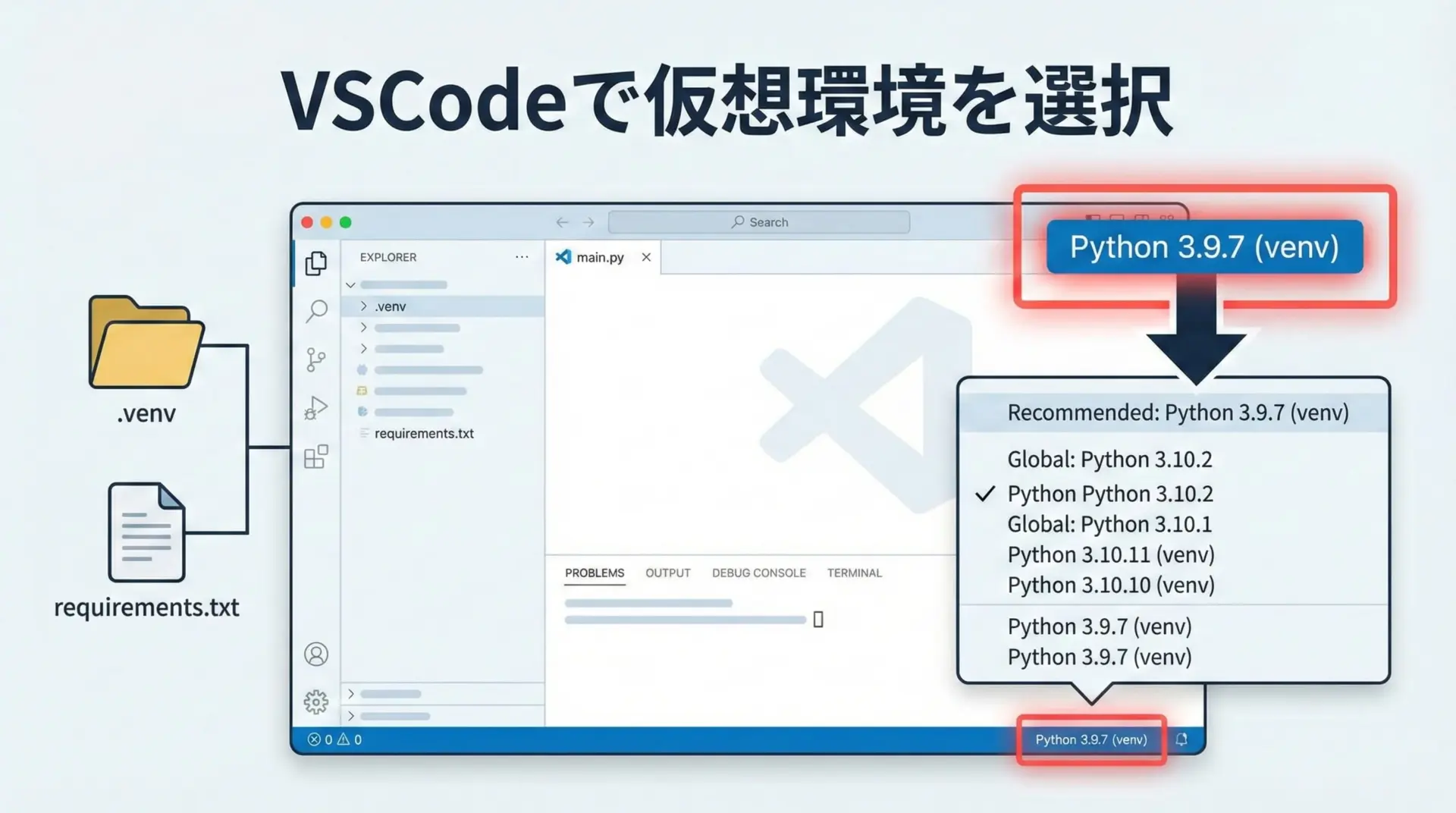

仮想環境とパッケージ管理

Pythonプロジェクトでは、依存パッケージをプロジェクト単位で分離するために仮想環境を使います。

VSCodeはこれを自動検出し、インタプリタを切り替えられるようになっています。

VSCodeから仮想環境を扱う流れ

VSCodeと相性の良いパッケージ管理ツールとしては、次が挙げられます。

- pip + venv(最もシンプル)

- Poetry(依存解決とビルドを含む統合管理)

- uvやpip-tools(高速な依存解決)

Python拡張はpyproject.tomlやrequirements.txtを認識しやすいため、それらのファイルをプロジェクトルートに置いておくことが重要です。

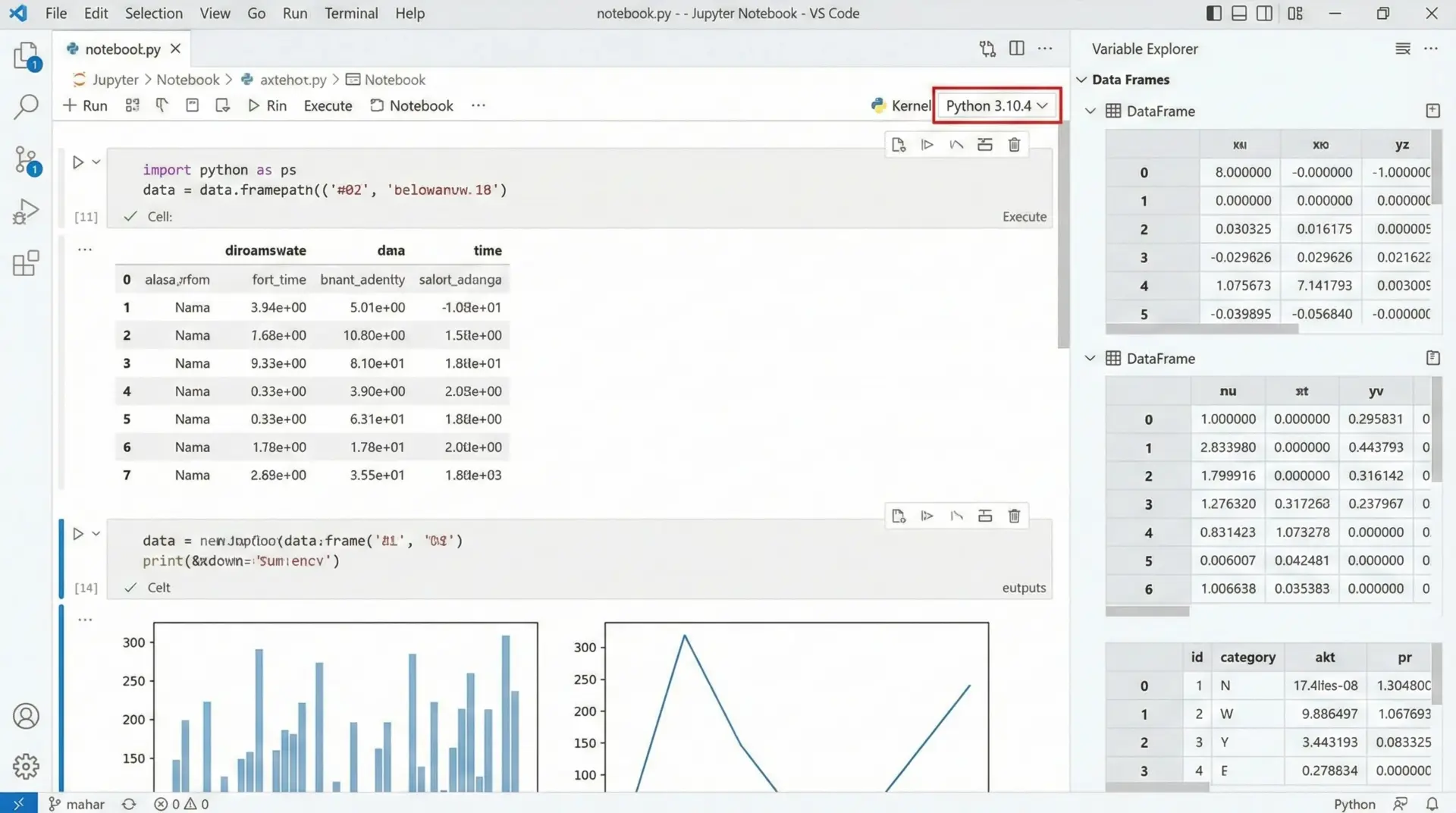

Jupyter NotebookをVSCodeで快適に使う

データ分析や機械学習では、Jupyter Notebookは今もなお強力なツールです。

VSCodeには次の拡張機能があります。

JupyterJupyter KeymapJupyter Cell Tagsなど

NotebookをVSCodeで扱うメリットは、次のような点です。

- エディタとNotebookを同じUI内で行き来できる

- Gitによる差分管理がしやすい(.ipynb diffビュー)

- デバッグ機能や変数ビューをNotebookに適用できる

Pythonスクリプト内に# %%でセルを区切る「Python Interactive」スタイルもサポートされており、Notebookとスクリプトの中間的な開発スタイルも選べます。

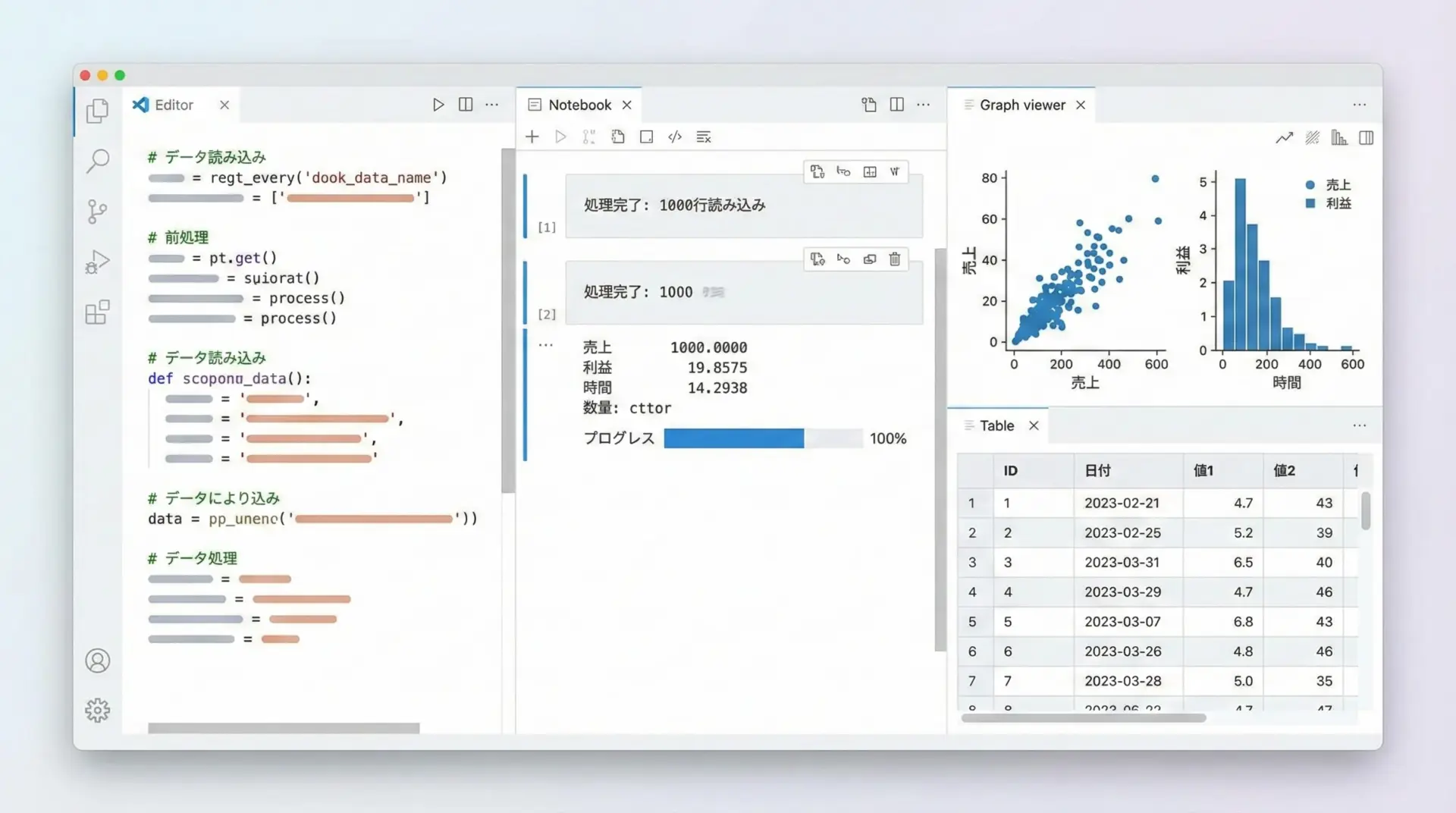

データサイエンス向けツール

データサイエンス系の開発では、以下のような拡張機能を組み合わせると効率が上がります。

Python Data Science関連の拡張パックExcel ViewerやCSV Viewerでデータをその場で確認- Plot Viewerでグラフをインタラクティブに表示

このようなレイアウトにすることで、「コードを書いて即座にデータとグラフを確認する」サイクルを非常に高速に回せます。

プロジェクト運用とチーム開発を強化する拡張機能

Git・GitHub連携でPythonプロジェクト管理

VSCodeは標準でGitサポートを持っていますが、拡張機能でさらに強化できます。

GitHub Pull Requests and IssuesGitLens

これらを使うことで、次のようなメリットがあります。

- コードレビューの前に変更履歴を簡単に把握

- プロジェクト内での変更の「理由」を素早く追跡

- GitHubのPRやIssuesをVSCode内から直接操作

Pythonプロジェクトでは、テストコードや設定ファイルの変更履歴も重要になるので、Git連携の強化は開発体験に直結します。

タスクランナーと自動化

ビルドやテスト、Lint、ドキュメント生成など、定型的なコマンドはタスクランナーにまとめておくと便利です。

VSCodeのタスク機能とPythonスクリプト

VSCodeのtasks.jsonを使うと、特定のシェルコマンドやPythonスクリプト実行を「タスク」として登録できます。

// .vscode/tasks.json の例

{

"version": "2.0.0",

"tasks": [

{

"label": "Run Ruff",

"type": "shell",

"command": "ruff check .",

"group": "build",

"problemMatcher": []

},

{

"label": "Run Tests",

"type": "shell",

"command": "pytest",

"group": "test",

"problemMatcher": []

}

]

}これにより、ショートカット1つでLintやテストを実行できるようになります。

さらに、npm scriptsやMakefile、Justfileなど、他のタスクランナー用拡張との連携も可能です。

コードレビューとペアプロを支える拡張機能

チーム開発では、リアルタイムのペアプログラミングやレビューも重要です。

Live Share: 同じファイルをリアルタイム共同編集Code Tour: コードベースを「ツアー形式」で案内する

Pythonプロジェクトでは、特に次のような場面で効果を発揮します。

- 新メンバーへのオンボーディング(開発環境の違いを気にせず画面共有)

- 難しいバグのペアデバッグ

- 重要な設計部分のレビュー・説明

2026年におすすめのVSCode×Python拡張機能構成例

ここまで紹介した拡張機能を、目的別に「最強構成例」としてまとめます。

1. 個人開発・小規模プロジェクト向け

- 基盤: Python, Pylance

- 品質: Ruff, Black

- デバッグ・テスト: Python(デバッガ・pytest統合)

- AI補完: GitHub Copilot(任意)

- Git: 標準Git機能

シンプルかつ高速な構成で、設定コストを抑えつつ十分な開発体験を得られます。

2. チーム開発・中規模以上のWeb/業務システム向け

- 基盤: Python, Pylance, Pyright

- 品質: Ruff(Lint), Black(整形)またはRuff統合

- デバッグ・テスト: Python(テストエクスプローラー), Remote – SSH / Dev Containers

- 自動化: tasks.json、任意のタスクランナー拡張

- Git・レビュー: GitLens, GitHub Pull Requests and Issues

- コラボ: Live Share

この構成では「品質・再現性・コラボレーション」を重視し、CI/CDパイプラインとの連携もしやすくなります。

3. データサイエンス・機械学習プロジェクト向け

- 基盤: Python, Pylance

- Notebook: Jupyter, Jupyter Keymap, Python Interactive

- データ閲覧: CSV/Excelビューア、Plot Viewer

- AI補完: GitHub Copilot

- リモート: Dev Containers(データサイエンス用イメージ)、Remote – SSH

この構成は、Notebookとスクリプトをシームレスに行き来しながらデータを可視化できるのが強みです。

まとめ

VSCodeでPython開発環境を「最強化」するには、単に拡張機能をたくさん入れるのではなく、目的ごとに役割を整理し、互いに補完し合う構成を選ぶことが重要です。

2026年時点では、Python拡張とPylanceを土台に、RuffやBlackで品質を担保しつつ、デバッガ・pytest・リモート開発を組み合わせるのが標準的なベストプラクティスとなっています。

さらにAI補完やJupyter連携、Git/GitHub統合、Live Shareなどを状況に応じて追加することで、個人開発から大規模チーム開発までスケールする開発環境が実現できます。

まずは本記事の構成例を参考に、自分やチームのプロジェクトに最適なVSCode×Python環境をカスタマイズしてみてください。