Pythonのwith構文は、ファイルやデータベース接続などの「開いたら必ず閉じるべきもの」を、自動で安全に片付けてくれる仕組みです。

本記事では、with構文のメリットを10個に整理しながら、実用的なサンプルコードと設計のコツを詳しく解説します。

close忘れによるバグを減らしたい方や、きれいなPythonコードを書きたい方におすすめの内容です。

with構文とは何か

Pythonのwith構文の基本と役割

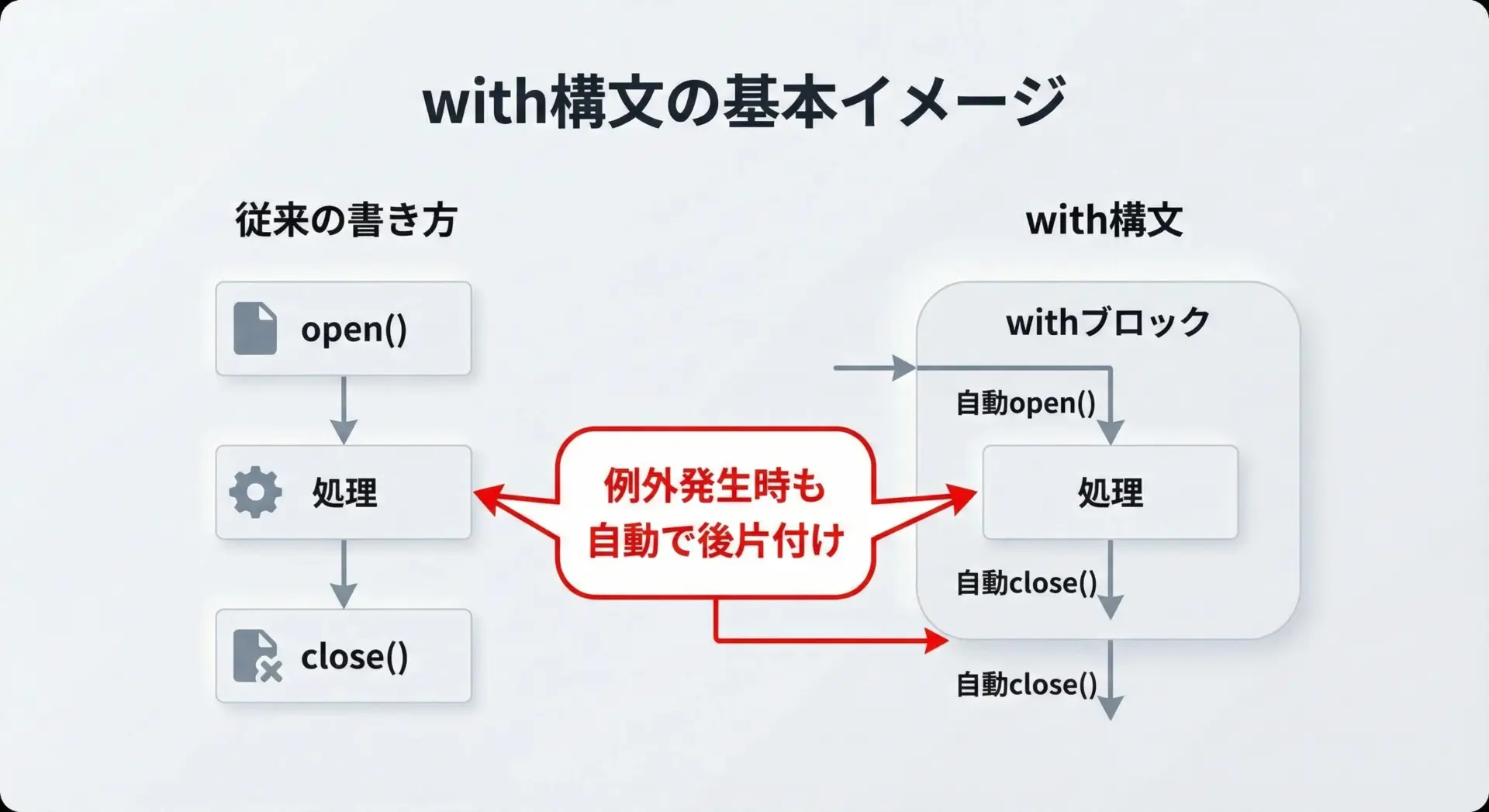

Pythonのwith構文は、リソースの取得と解放を安全かつ自動で行うための仕組みです。

ここでいうリソースとは、ファイルハンドルやネットワーク接続、データベースコネクション、ロックオブジェクトなど、使い終わったらcloseやreleaseを呼ぶ必要があるものを指します。

通常、ファイルを扱うコードは次のようになります。

f = open("data.txt", "r")

try:

text = f.read()

# ここでファイルを使った処理を行う

finally:

f.close() # 必ず呼ぶ必要があるこのようにtryとfinallyを組み合わせて、例外の有無にかかわらず確実にcloseを呼ぶ必要があります。

これをシンプルに書けるのがwith構文です。

with open("data.txt", "r") as f:

text = f.read()

# ここでファイルを使った処理を行う

# ブロックを抜けた時点で自動的に f.close() が呼ばれるwithブロックを抜けるタイミングで、自動的に後片付けが実行されるのが最大の特徴です。

これにより、close忘れや例外発生時のリーク(解放漏れ)を防ぐことができます。

with構文が使われる典型的な場面とリソース管理

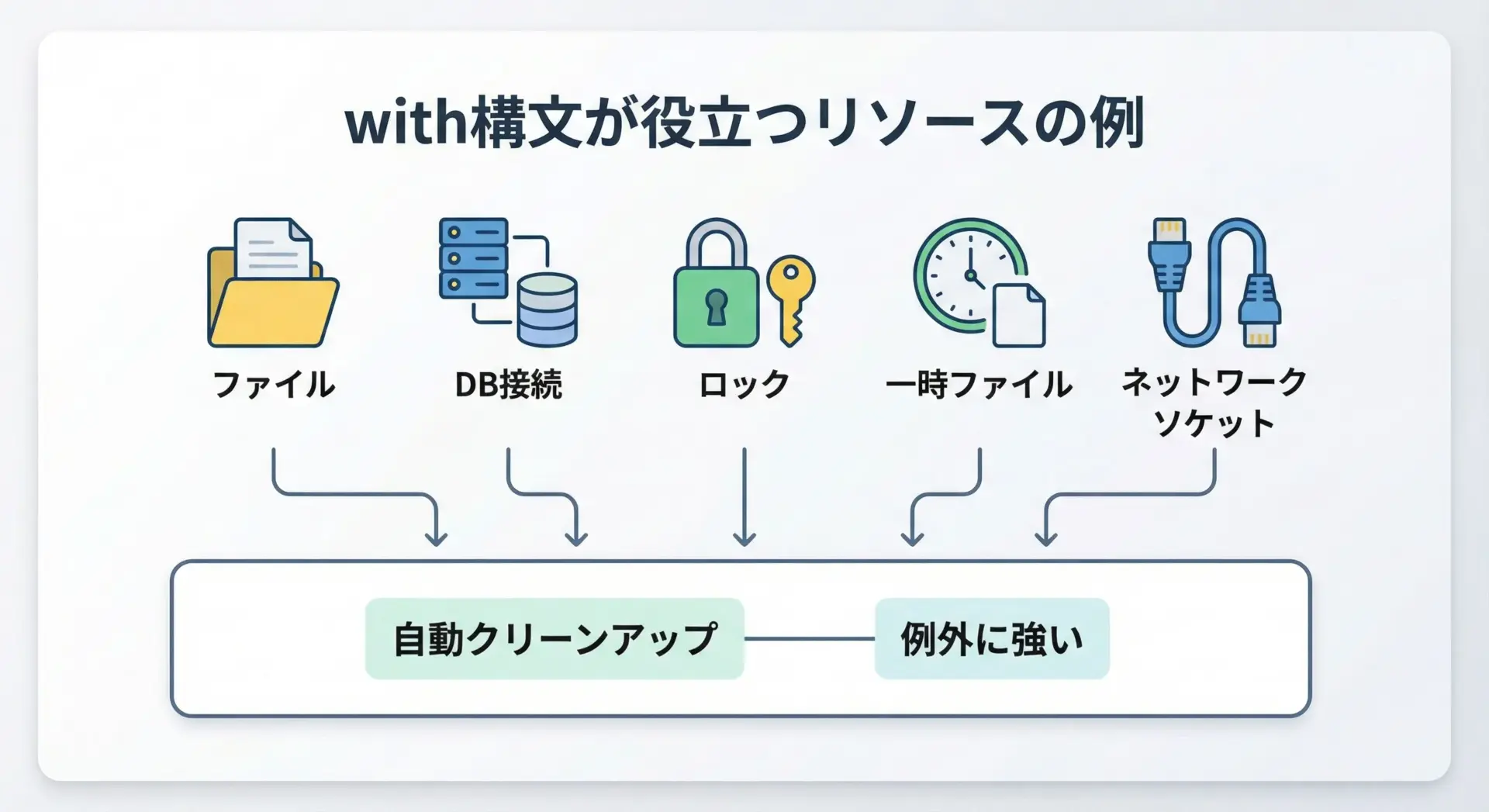

Pythonでwith構文がよく使われる典型的な場面として、次のようなものがあります。

1つ目はファイル操作です。

ファイルを開いたら必ず閉じる必要があるため、読み書きするたびにwith open(...)を使うのが現在の定石になっています。

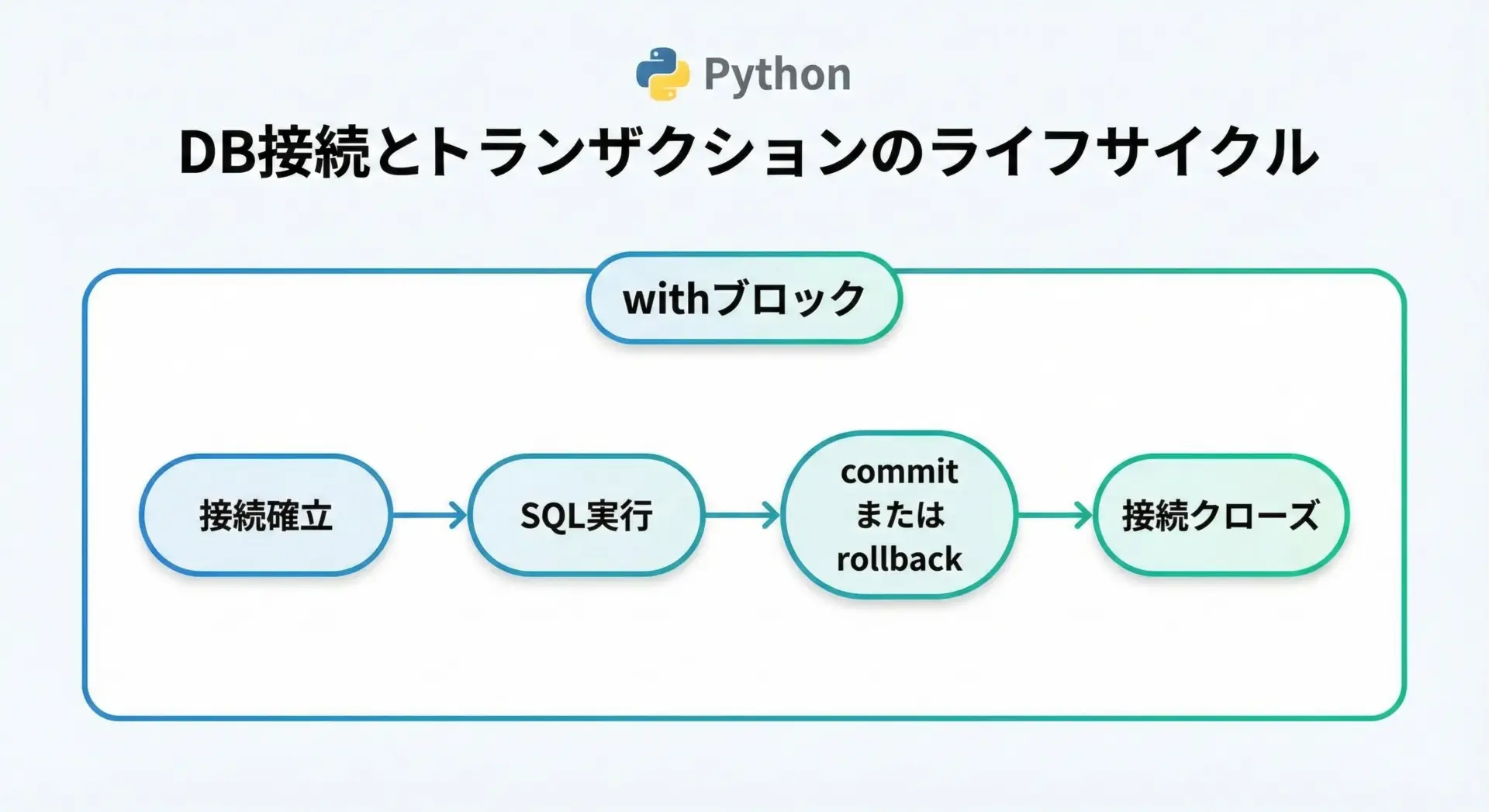

2つ目はデータベース接続やトランザクションです。

接続を開きっぱなしにしたり、トランザクションのcommit/rollbackを忘れると重大な不具合になりますが、with構文で管理すると明確になります。

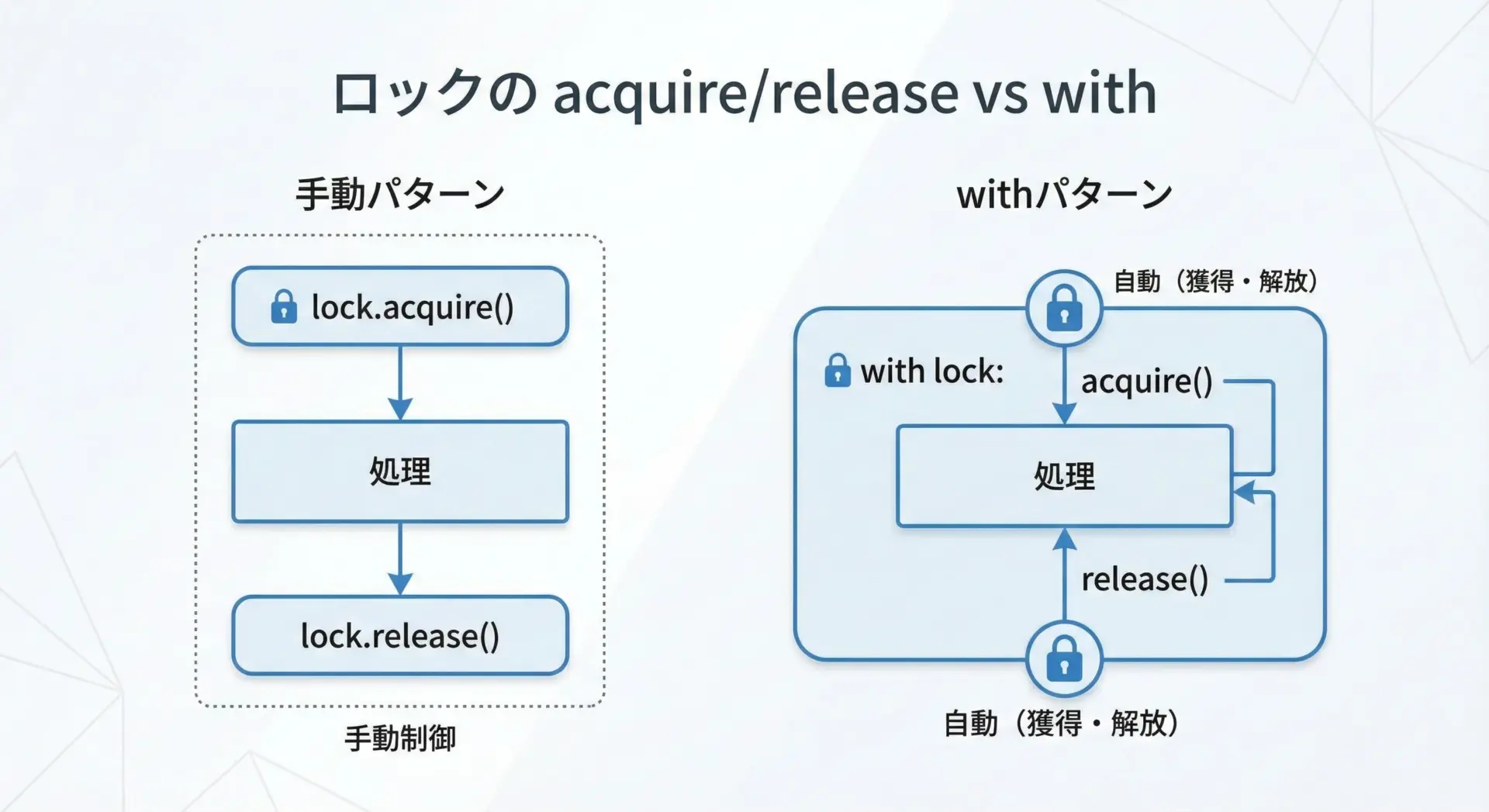

3つ目はスレッドやプロセス間のロックです。

threading.LockやRLockなどはacquireとreleaseを正しく対にする必要がありますが、with構文ならロックの取り忘れや解放忘れを防げるので、安全性が大きく向上します。

その他にも、一時ファイル・一時ディレクトリの自動削除、ネットワークソケットのクローズ、一時的な設定変更の適用と復元など、「入る時にセット」「出る時に元に戻す」処理全般で活用されています。

with構文のメリット10選

メリット1:close忘れを防ぎ、安全にリソース解放できる

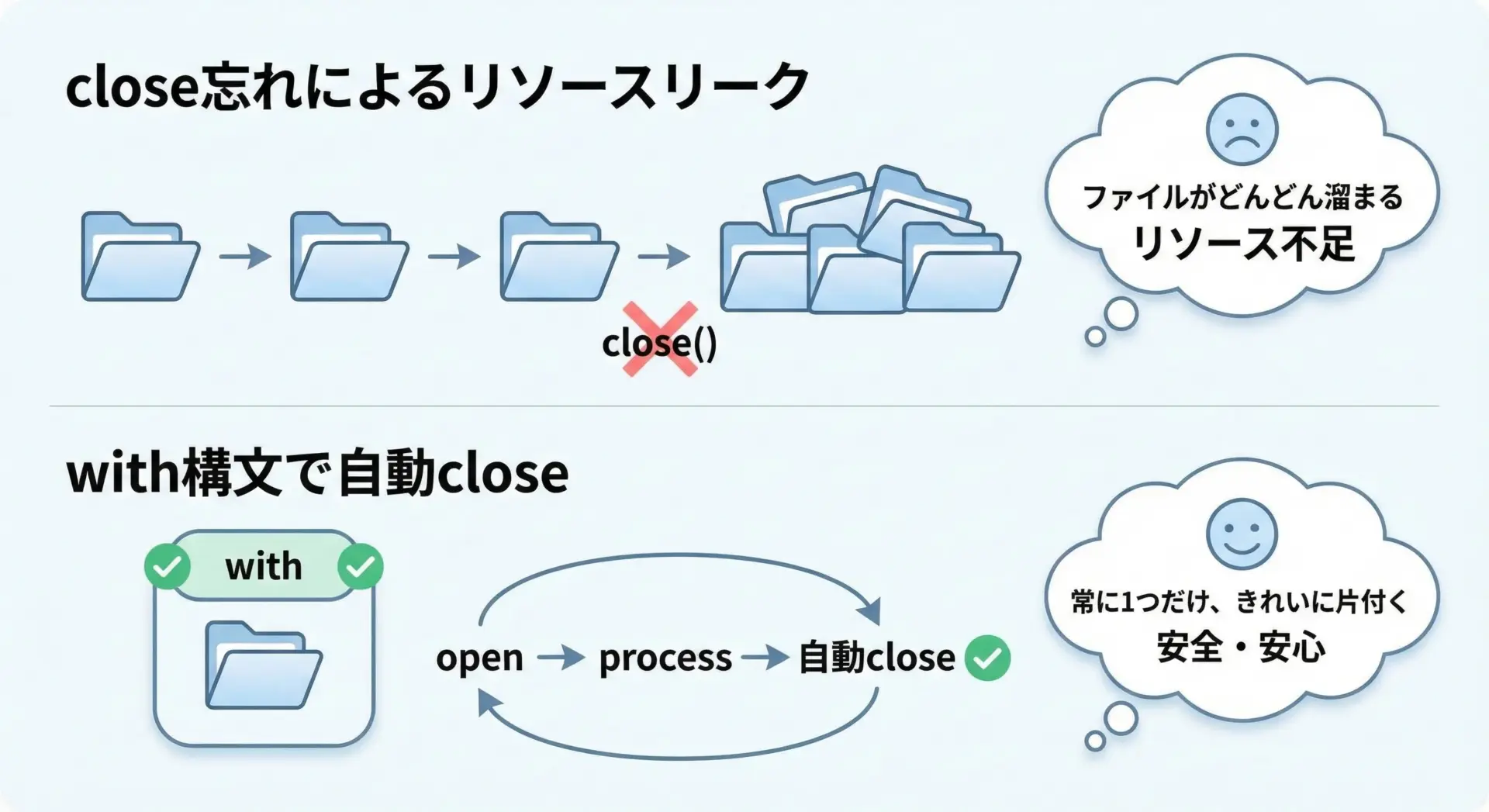

最も分かりやすいメリットは、close忘れを原理的に防げることです。

人間はどうしてもclose()やrelease()の呼び出しを忘れてしまうことがありますが、with構文を使うと「閉じ忘れのしようがない」コードになります。

def read_text(path: str) -> str:

# with を使わない危険なパターン(例外時に close されない)

f = open(path, "r", encoding="utf-8")

text = f.read()

f.close() # ここをうっかり書き忘れやすい

return textdef read_text_safe(path: str) -> str:

# with を使った安全なパターン

with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:

text = f.read()

# ブロックを抜けた時点で自動的に f.close() が呼ばれる

return textファイルのようなOSリソースは数に限りがあります。

close忘れが積み重なると、「ファイルをこれ以上開けません」などのエラーや、メモリ使用量の増加につながります。

with構文を使うことで、こうしたリソースリークを構造的に防げます。

メリット2:try-finally不要でコードが簡潔になる

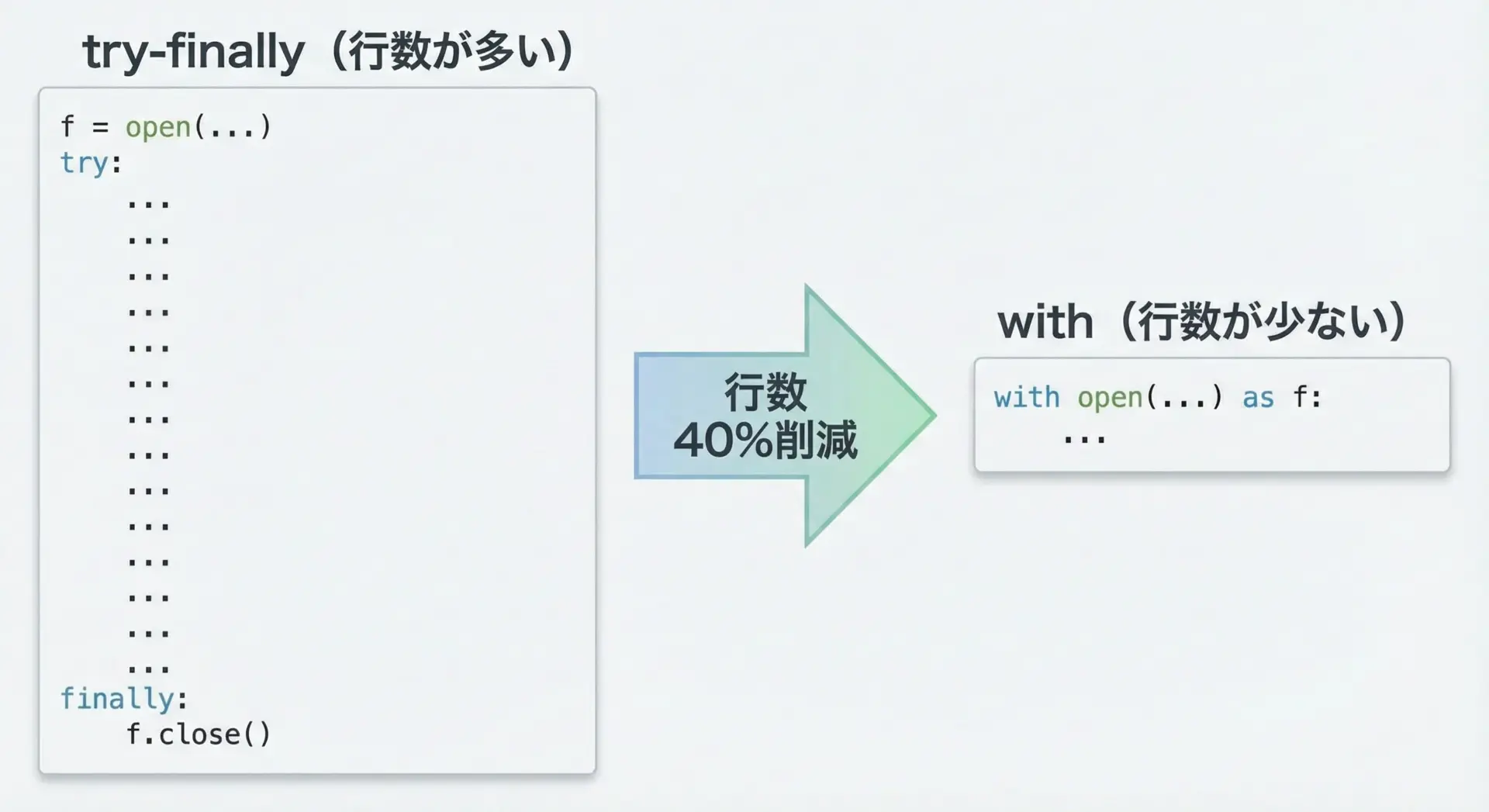

リソースを安全に扱うには、本来tryとfinallyを組み合わせる必要があります。

しかし毎回それを書くと、コードがどうしても冗長になります。

# 旧来の書き方

f = open("data.txt", "r", encoding="utf-8")

try:

data = f.read()

# 何かの処理

finally:

f.close()# with を使った書き方

with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:

data = f.read()

# 何かの処理with構文は「リソース取得+try-finally」のテンプレートを1行にまとめた構文だと考えると分かりやすいです。

これにより、本当に書きたい処理だけに集中しやすくなり、バグの混入ポイントも減らせます。

メリット3:例外発生時も確実にクリーンアップされる

通常のコードでは、処理の途中で例外が発生すると、その行より後のコードは実行されません。

したがってf.close()を最後に書いていると、例外が起きた瞬間にclose処理が飛ばされてしまう危険があります。

f = open("data.txt", "r", encoding="utf-8")

data = f.read()

int_value = int(data) # ここで ValueError が起きるかもしれない

f.close() # ここまで到達しない可能性があるwith構文は、内部的にtry/finallyと同等の制御を行うため、例外が発生しても必ずクリーンアップ処理が実行されます。

with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:

data = f.read()

int_value = int(data) # ここで例外が起きても...

# ブロックを出る時点で必ず f.close() が呼ばれるこの性質により、例外処理とリソース管理をきれいに分離できるのもwith構文の大きな利点です。

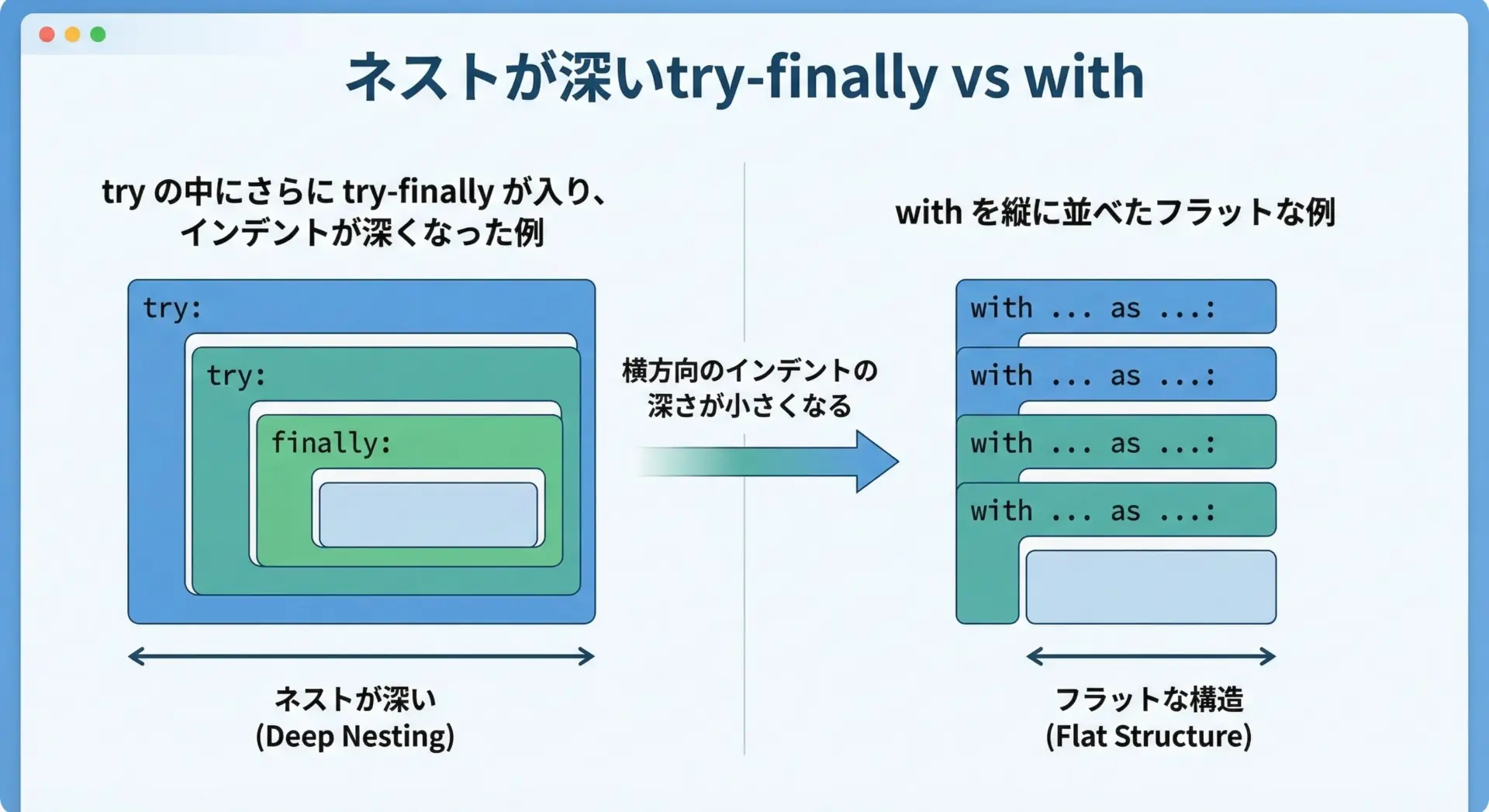

メリット4:ネスト構造が整理され、可読性が向上する

ファイル2つ、ロック、データベース接続など、複数のリソースを同時に扱うと、try-finally のネストがどんどん深くなってしまうことがあります。

# try-finally を手で書くとネストが深くなりがち

f1 = open("a.txt")

try:

f2 = open("b.txt")

try:

# f1 と f2 を同時に使う処理

...

finally:

f2.close()

finally:

f1.close()with構文を使うと、横方向のインデントを増やさずに、縦方向に「リソースの束ね方」を表現できます。

# with を使うとフラットに書ける

with open("a.txt") as f1, open("b.txt") as f2:

# f1 と f2 を同時に使う処理

...あるいは、可読性を重視して1行ずつ分けることもあります。

with open("a.txt") as f1:

with open("b.txt") as f2:

# f1 と f2 を同時に使う処理

...このように、ネストが深いtry-finally構造を、読みやすいwith構文に置き換えられるのは、長期運用されるコードベースにおいて特に重要なメリットです。

メリット5:ファイル操作のバグを減らし、安定性が上がる

ファイル操作は、シンプルに見えて意外とバグの温床です。

特に、以下のような問題が起きやすいです。

1つ目はフラッシュ忘れです。

バッファリングされている内容がディスクに書き出される前にプログラムが終了すると、書き込みが完了していない可能性があります。

with構文を使うと、ブロックを抜けるタイミングで自動的にcloseされ、その過程でバッファもフラッシュされるため、安全です。

2つ目は例外時の中途半端な状態です。

書き込み途中で例外が発生した場合、ファイルが中途半端な状態になることがあります。

with構文を用いてトランザクション風に扱うことで、一時ファイルに書いてからrenameするパターンなどと組み合わせやすくなります。

import os

from tempfile import NamedTemporaryFile

def safe_write(path: str, content: str) -> None:

# 一時ファイルに書いてから rename することで「途中書き」状態を避ける

with NamedTemporaryFile("w", delete=False, encoding="utf-8") as tmp:

tmp.write(content)

tmp_path = tmp.name

os.replace(tmp_path, path) # この時点で完全な内容に atomically 差し替えこの例では、一時ファイルのcloseと削除をwithに任せることで、安全なファイル更新ロジックを短く記述しています。

メリット6:データベース接続を安全に管理できる

データベース接続は、「開きっぱなし」「commit/rollback忘れ」「例外時の中途半端な状態」などの問題が起こりやすい典型的なリソースです。

多くのDBライブラリは、with構文に対応した接続オブジェクトやカーソルを提供しています。

例として、sqlite3を使ったサンプルを示します。

import sqlite3

def create_user_table(db_path: str) -> None:

# データベース接続を with で管理

with sqlite3.connect(db_path) as conn:

cur = conn.cursor()

cur.execute(

"""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

name TEXT NOT NULL

)

"""

)

# with ブロックを抜ける時点で自動的に commit または rollback される実はsqlite3.connectの返すオブジェクトは、withに対応する__enter__/__exit__を実装しています。

このおかげで、例外があれば自動rollback、正常終了なら自動commitという挙動を簡単に利用できます。

メリット7:ロックやスレッド処理の書き方がシンプルになる

マルチスレッドやマルチプロセスで共有リソースを扱う場合、ロックを取得してから処理を行い、最後に必ず解除する必要があります。

これを手で書くと次のようになります。

import threading

lock = threading.Lock()

def critical_section():

lock.acquire()

try:

# 共有資源を安全に操作する処理

...

finally:

lock.release()with構文を使えば、ロックの取得と解放を1行の構文でまとめられるため、書き忘れのリスクを減らせます。

import threading

lock = threading.Lock()

def critical_section():

# with によって lock.acquire() / lock.release() が自動で呼ばれる

with lock:

# 共有資源を安全に操作する処理

...ロックは解放忘れが致命的なバグ(デッドロック)につながりやすいため、with構文で確実に管理することが重要です。

メリット8:一時ファイル・一時ディレクトリの扱いが楽になる

一時ファイルや一時ディレクトリは、使い終わったら必ず削除したいが、例外があると削除し忘れがちなリソースです。

Python標準ライブラリのtempfileモジュールは、with構文に対応した便利な関数を提供しています。

import tempfile

from pathlib import Path

def process_temp_file() -> None:

# with によって一時ファイルの作成と削除を自動管理

with tempfile.NamedTemporaryFile("w+", delete=True, encoding="utf-8") as tmp:

tmp.write("temporary data\n")

tmp.flush()

tmp.seek(0)

print(tmp.read())

def process_temp_dir() -> None:

# 一時ディレクトリの例

with tempfile.TemporaryDirectory() as tmpdir:

tmp_path = Path(tmpdir)

file_path = tmp_path / "sample.txt"

file_path.write_text("hello", encoding="utf-8")

print(file_path.read_text(encoding="utf-8"))

# ブロックを抜けると tmpdir 以下はすべて削除されるこのように、「このブロックの間だけ存在してほしい一時リソース」をwith構文に紐づけて管理することで、クリーンな一時ファイル運用が可能になります。

メリット9:テストコードでのセットアップ・後処理が明確になる

テストコードでは、「テストの前に環境を準備し、テストの後に元に戻す」という処理が頻繁に出てきます。

例えば、環境変数の一時変更、設定ファイルの差し替え、一時ディレクトリ上での操作などです。

with構文を活用すると、こういったセットアップ/ティアダウンの処理を、見通しのよい形で書けます。

import os

from contextlib import contextmanager

@contextmanager

def temporary_env(key: str, value: str):

# 環境変数を一時的に変更するコンテキストマネージャ

old = os.environ.get(key)

os.environ[key] = value

try:

yield

finally:

# 元の値に戻す(存在しなかった場合は削除)

if old is None:

os.environ.pop(key, None)

else:

os.environ[key] = olddef test_uses_temp_env():

with temporary_env("APP_MODE", "test"):

# このブロック内だけ APP_MODE は "test"

assert os.environ["APP_MODE"] == "test"

# ブロックを出ると APP_MODE は元の値に戻るこのように、テストでよく使う「一時的な状態変更」をwith構文として切り出すことで、テストコードの可読性と再利用性が向上します。

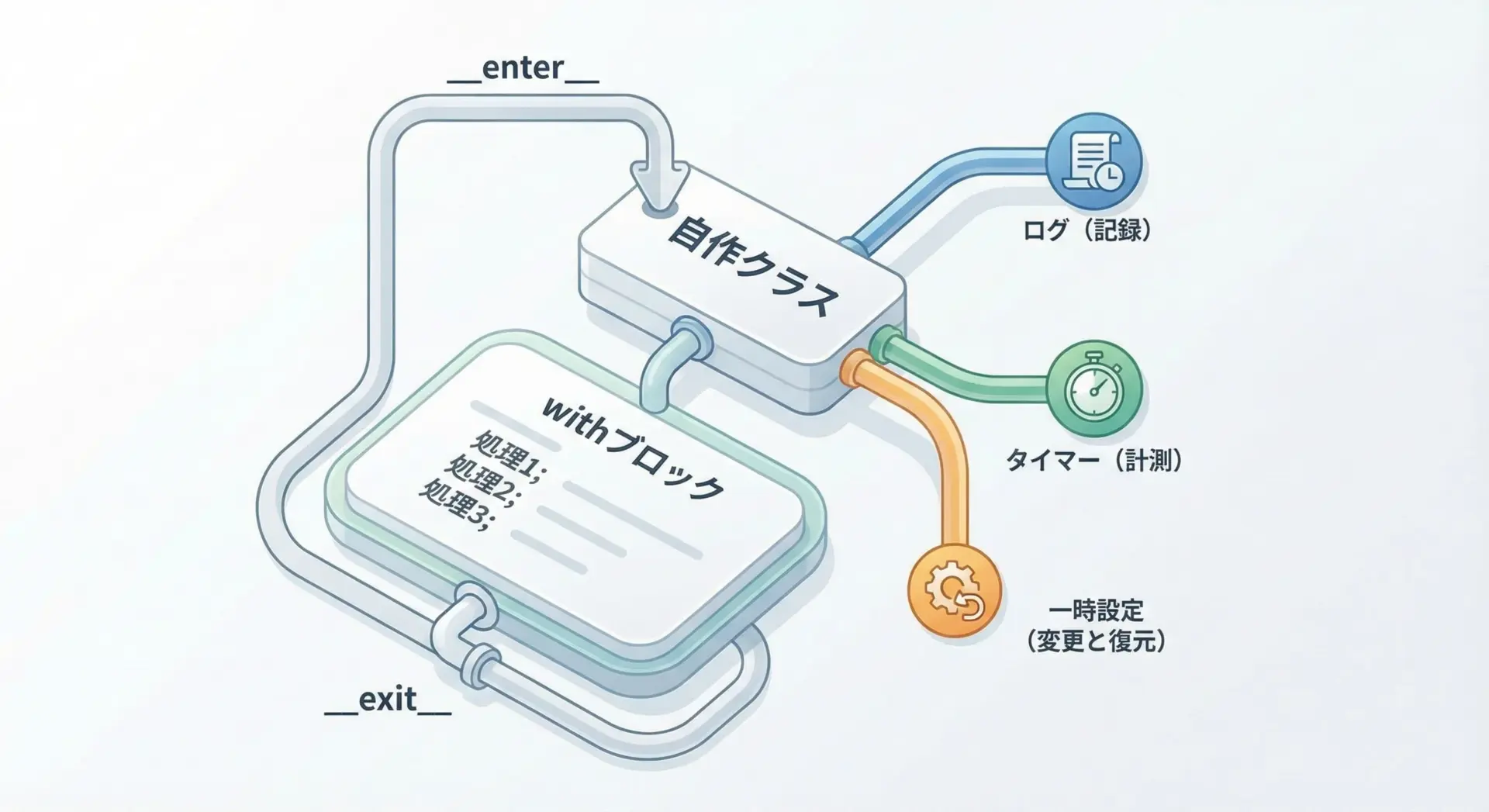

メリット10:独自クラスにwith構文を実装して再利用性を高められる

with構文は、ファイルやロックといった標準のリソースだけでなく、自分で定義したクラスにも対応させることができます。

これにより、「入る時の処理」「出る時の処理」をカプセル化し、さまざまな場面で再利用できます。

import time

class Timer:

"""処理時間を計測する簡易タイマー"""

def __init__(self, label: str = ""):

self.label = label

self.start = None

def __enter__(self):

# with ブロックに入る直前に呼ばれる

self.start = time.perf_counter()

return self # as で受け取るオブジェクト

def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):

# with ブロックを抜ける時に必ず呼ばれる

end = time.perf_counter()

elapsed = end - self.start

if self.label:

print(f"[{self.label}] elapsed: {elapsed:.6f} sec")

else:

print(f"elapsed: {elapsed:.6f} sec")

# 例外を握りつぶさないので False を返す(または何も返さない)

return Falsedef heavy_task():

with Timer("heavy_task"):

# 時間のかかる処理

total = 0

for i in range(1_000_000):

total += i

return totalこのように、任意の前処理・後処理のペアを1つの「文法」として扱える点が、with構文の設計面での大きな価値です。

with構文の書き方と実用的なサンプル

基本的なwith構文の書き方と文法

with構文の基本的な文法は次の通りです。

with コンテキスト式 as 変数:

# ここにブロック内で行う処理を書く

...

# ここに来た時点で、自動的に後片付けが完了している「コンテキスト式」は、内部的に__enter__と__exit__という2つのメソッドを持ったオブジェクトであれば何でも構いません。

as 変数の部分は省略可能で、その場合は__enter__の戻り値を受け取りません。

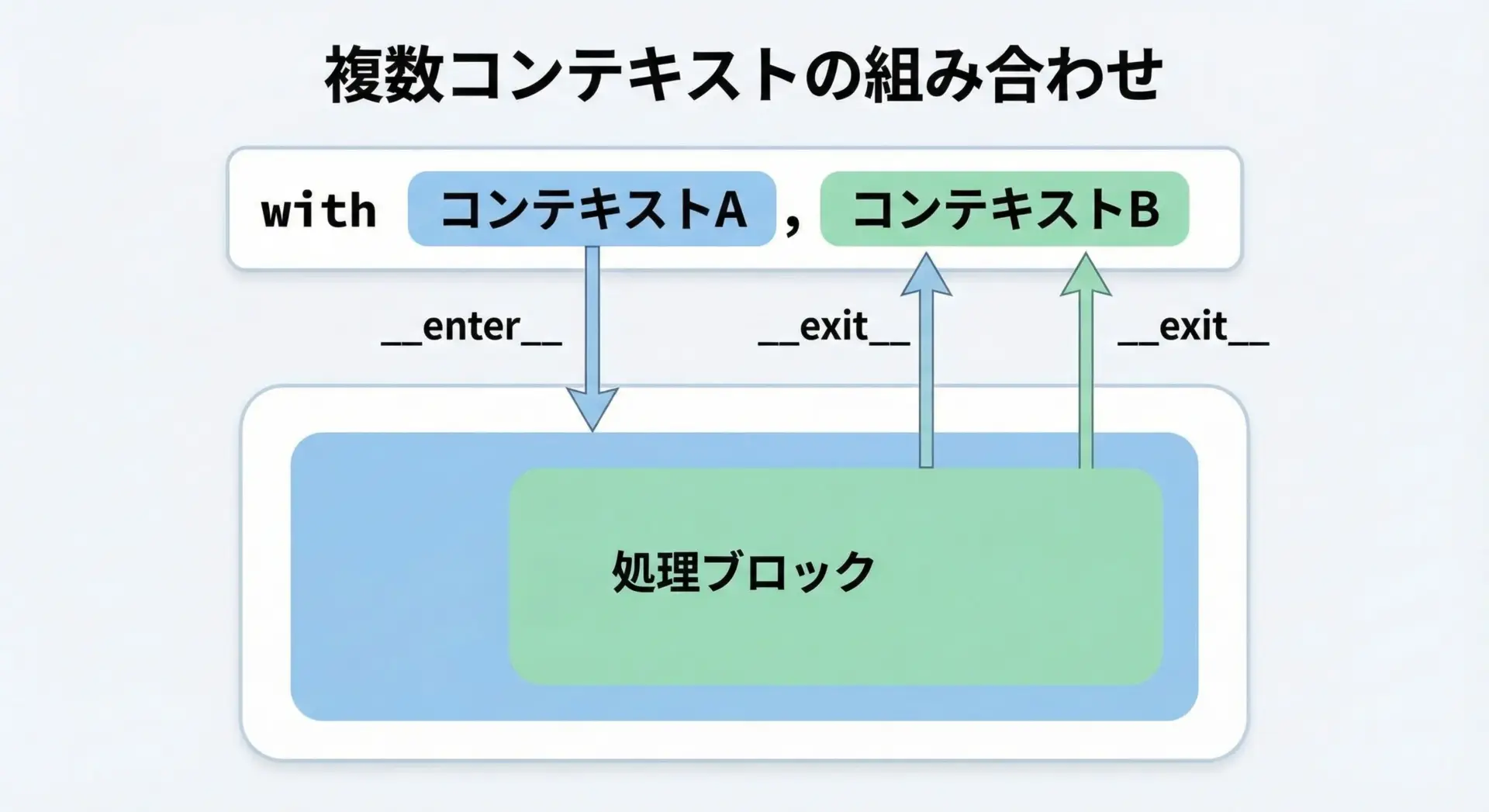

複数のコンテキストを同時に扱う場合は、カンマ区切りで並べて書きます。

with open("a.txt") as fa, open("b.txt") as fb:

...なお、Python 3.10以降では括弧で囲むことで行継続がしやすくなっています。

with (

open("a.txt") as fa,

open("b.txt") as fb,

):

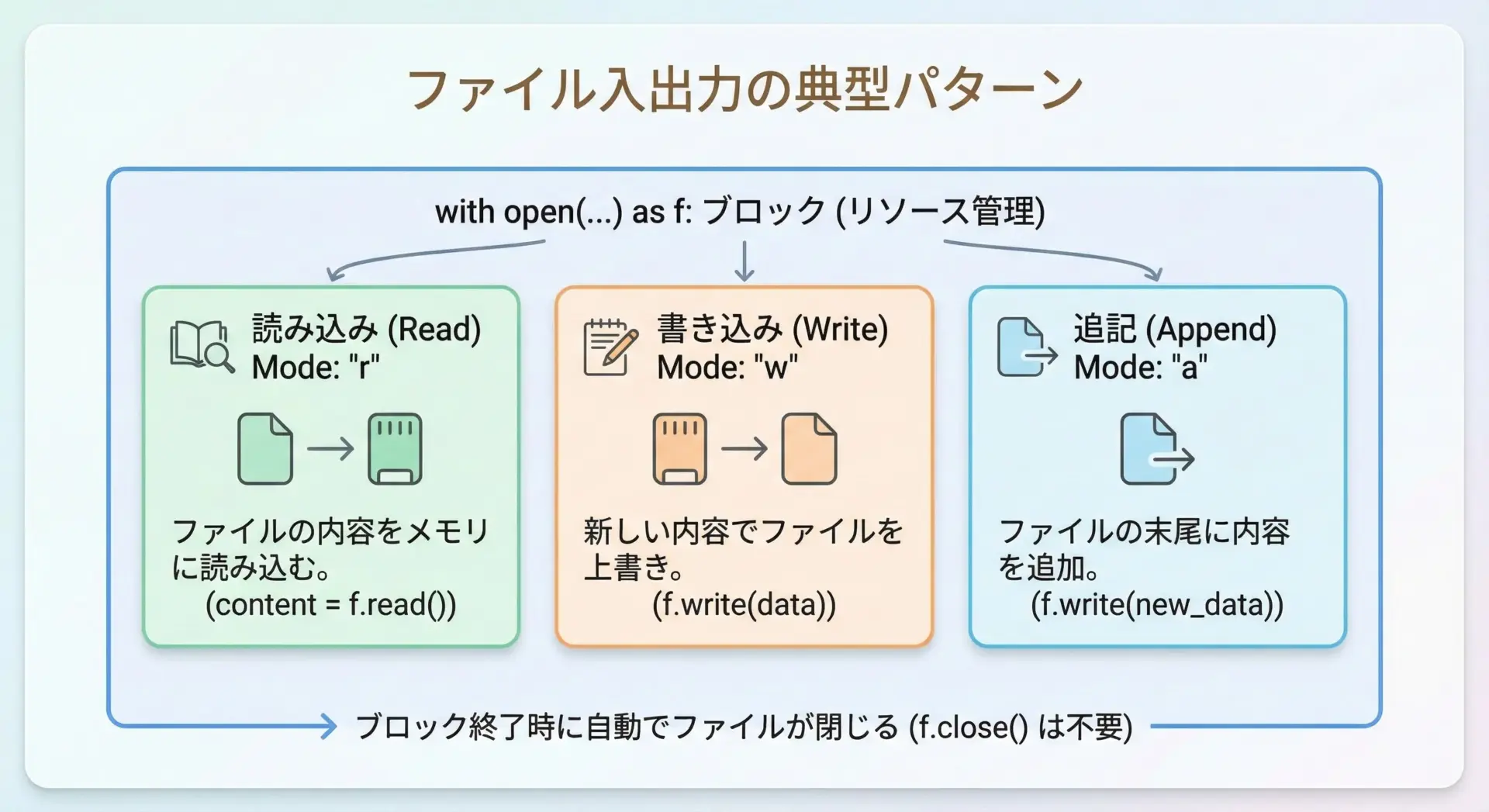

...ファイル入出力でのwith構文の具体例

ファイルの読み書きにおけるwith構文の使い方を、典型的なパターンごとに示します。

from pathlib import Path

def read_file(path: str) -> str:

# テキストファイルを読み込む基本パターン

with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:

return f.read()

def write_file(path: str, content: str) -> None:

# テキストファイルに書き込む基本パターン(上書き)

with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:

f.write(content)

def append_file(path: str, content: str) -> None:

# テキストファイルに追記するパターン

with open(path, "a", encoding="utf-8") as f:

f.write(content)

def copy_file(src: str, dst: str) -> None:

# 2つのファイルを同時に扱う例

with open(src, "rb") as f_src, open(dst, "wb") as f_dst:

while chunk := f_src.read(8192):

f_dst.write(chunk)# 簡単な動作確認

tmp = Path("example.txt")

write_file(tmp, "hello\n")

append_file(tmp, "world\n")

print(read_file(tmp))hello

worldファイルを扱う際には「とりあえずwithをつける」くらいの習慣にしておくと、close忘れによるトラブルをほぼ未然に防げます。

データベース接続でのwith構文の実装例

先ほど少し触れたsqlite3をもう少し掘り下げ、接続とカーソルをwith構文で安全に管理する例を示します。

import sqlite3

from typing import Iterable, Tuple

def init_db(db_path: str) -> None:

with sqlite3.connect(db_path) as conn:

conn.execute(

"CREATE TABLE IF NOT EXISTS items (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT)"

)

def insert_items(db_path: str, items: Iterable[Tuple[int, str]]) -> None:

with sqlite3.connect(db_path) as conn:

with conn: # トランザクション境界としても with が使える

conn.executemany("INSERT INTO items (id, name) VALUES (?, ?)", items)

def fetch_all_items(db_path: str):

with sqlite3.connect(db_path) as conn:

cur = conn.cursor()

cur.execute("SELECT id, name FROM items ORDER BY id")

return cur.fetchall()# 簡単な動作確認

db = "sample.db"

init_db(db)

insert_items(db, [(1, "apple"), (2, "banana")])

print(fetch_all_items(db))[(1, 'apple'), (2, 'banana')]接続とトランザクションをwithに乗せることで、commit/rollbackやcloseの呼び忘れを構造的に防げる点がポイントです。

threading.Lockなど同期処理でのwith構文活用例

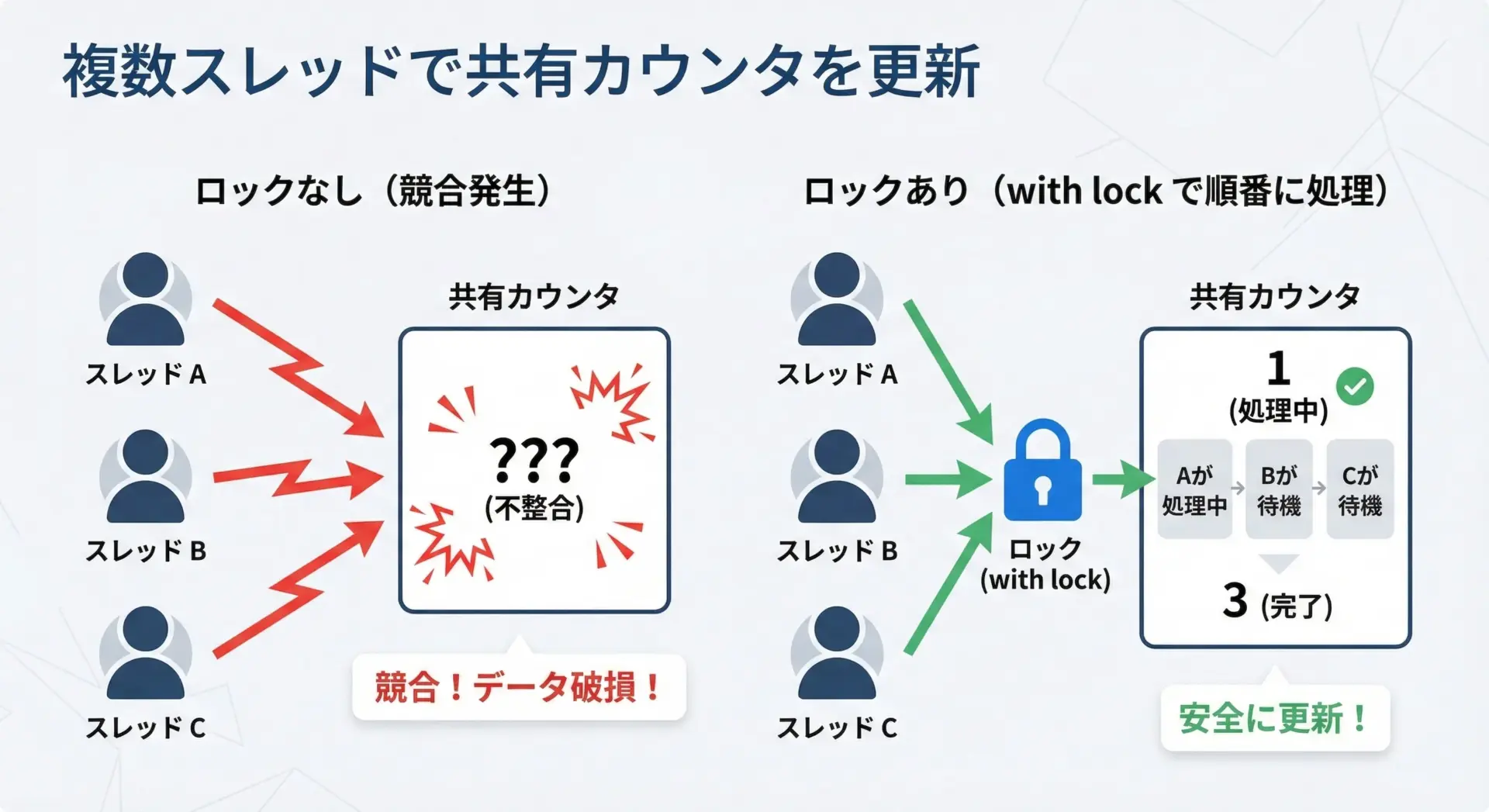

スレッドセーフなカウンタを実装する簡単な例で、ロックとwith構文の組み合わせを示します。

import threading

class SafeCounter:

def __init__(self):

self.value = 0

self._lock = threading.Lock()

def increment(self):

# クリティカルセクションを with で保護

with self._lock:

current = self.value

# 何らかの重い処理が入るかもしれない想定

self.value = current + 1

def run_threads(n_threads: int, n_increments: int) -> int:

counter = SafeCounter()

def worker():

for _ in range(n_increments):

counter.increment()

threads = [threading.Thread(target=worker) for _ in range(n_threads)]

for t in threads:

t.start()

for t in threads:

t.join()

return counter.value# 簡単な動作確認

if __name__ == "__main__":

total = run_threads(5, 1000)

print("final count:", total)final count: 5000ロックを使わない実装だと、最終的なカウントが5000にならないケースが出てきます。

with構文でロックの取得と解放を確実に行うことが、並行処理の正しさを支える基盤になります。

複数のコンテキストを同時に扱うwith構文の書き方

複数のリソースを同時に扱う場合、with構文はいくつかの書き方が可能です。

# 1行にまとめるパターン

with open("input.txt") as fin, open("output.txt", "w") as fout:

for line in fin:

fout.write(line.upper())# ネストで書くパターン(論理的な階層を表現したいときに使う)

with open("input.txt") as fin:

with open("output.txt", "w") as fout:

for line in fin:

fout.write(line.upper())# Python 3.10 以降での括弧を使った書き方(長い行を分割しやすい)

with (

open("input.txt") as fin,

open("output.txt", "w") as fout,

):

for line in fin:

fout.write(line.upper())読みやすさとプロジェクトのコーディング規約を踏まえて、どの書き方を採用するか決めるとよいです。

行が長くなり過ぎる場合や、コンテキストの意味を段階的に表現したい場合は、ネストや括弧付きの書き方が役立ちます。

with構文を活かす設計とベストプラクティス

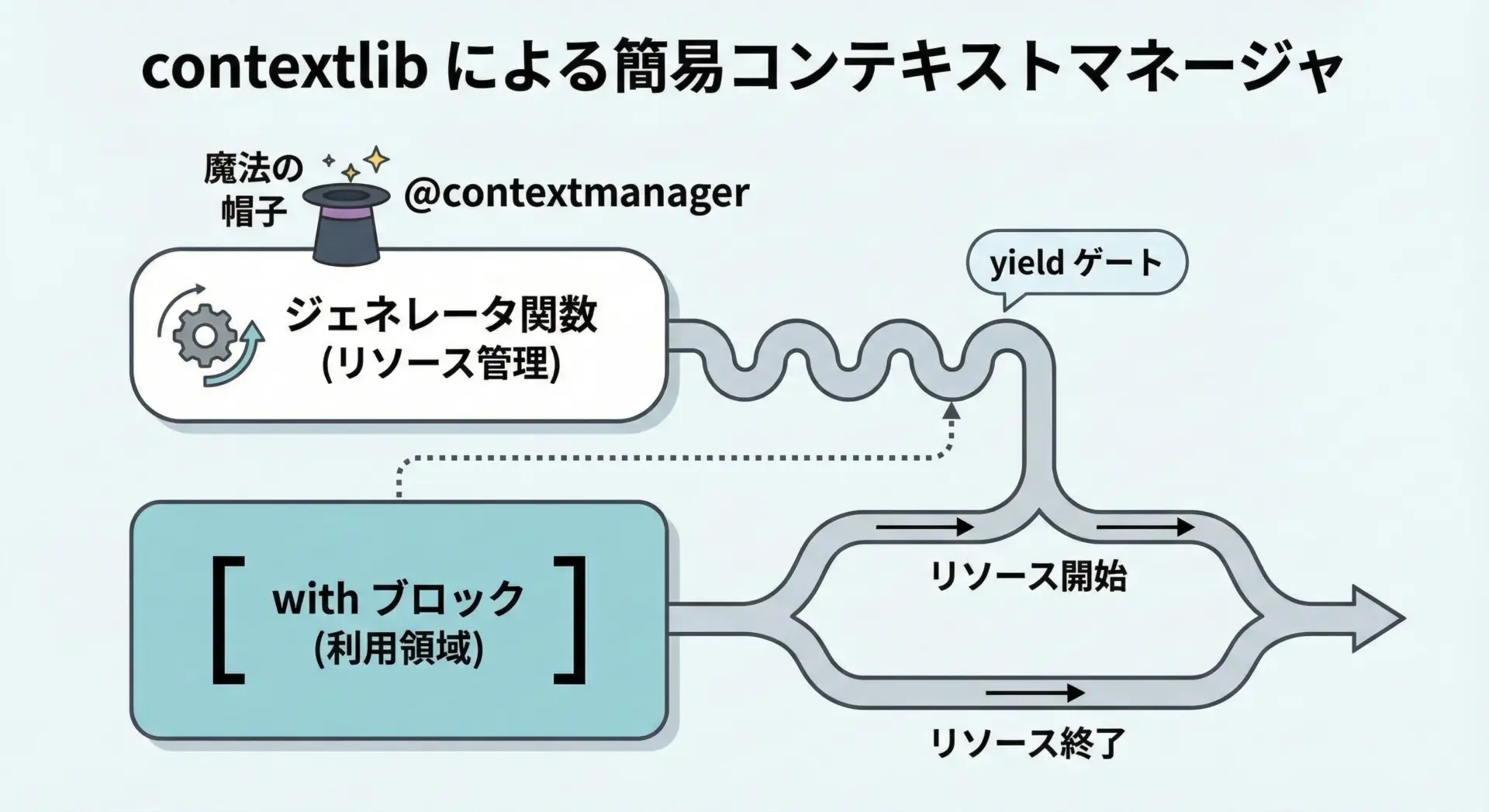

コンテキストマネージャ(contextlib)を使った実装パターン

Python標準ライブラリのcontextlibモジュールを使うと、簡単に独自のコンテキストマネージャを作成できます。

代表的なのが@contextmanagerデコレータです。

from contextlib import contextmanager

@contextmanager

def open_readonly(path: str, encoding: str = "utf-8"):

"""読み取り専用でファイルを開く簡易コンテキストマネージャ"""

f = open(path, "r", encoding=encoding)

try:

yield f # with ブロックにファイルオブジェクトを渡す

finally:

f.close() # ブロック終了時に必ず呼ばれるdef use_open_readonly(path: str) -> str:

with open_readonly(path) as f:

return f.read()この書き方では、「yieldの前」が__enter__、「yieldの後」が__exit__に相当します。

単純な前後処理であれば、クラスを定義するよりも簡潔に書けます。

また、contextlibには他にもclosingやExitStackなど、with構文を柔軟に扱うためのユーティリティが揃っています。

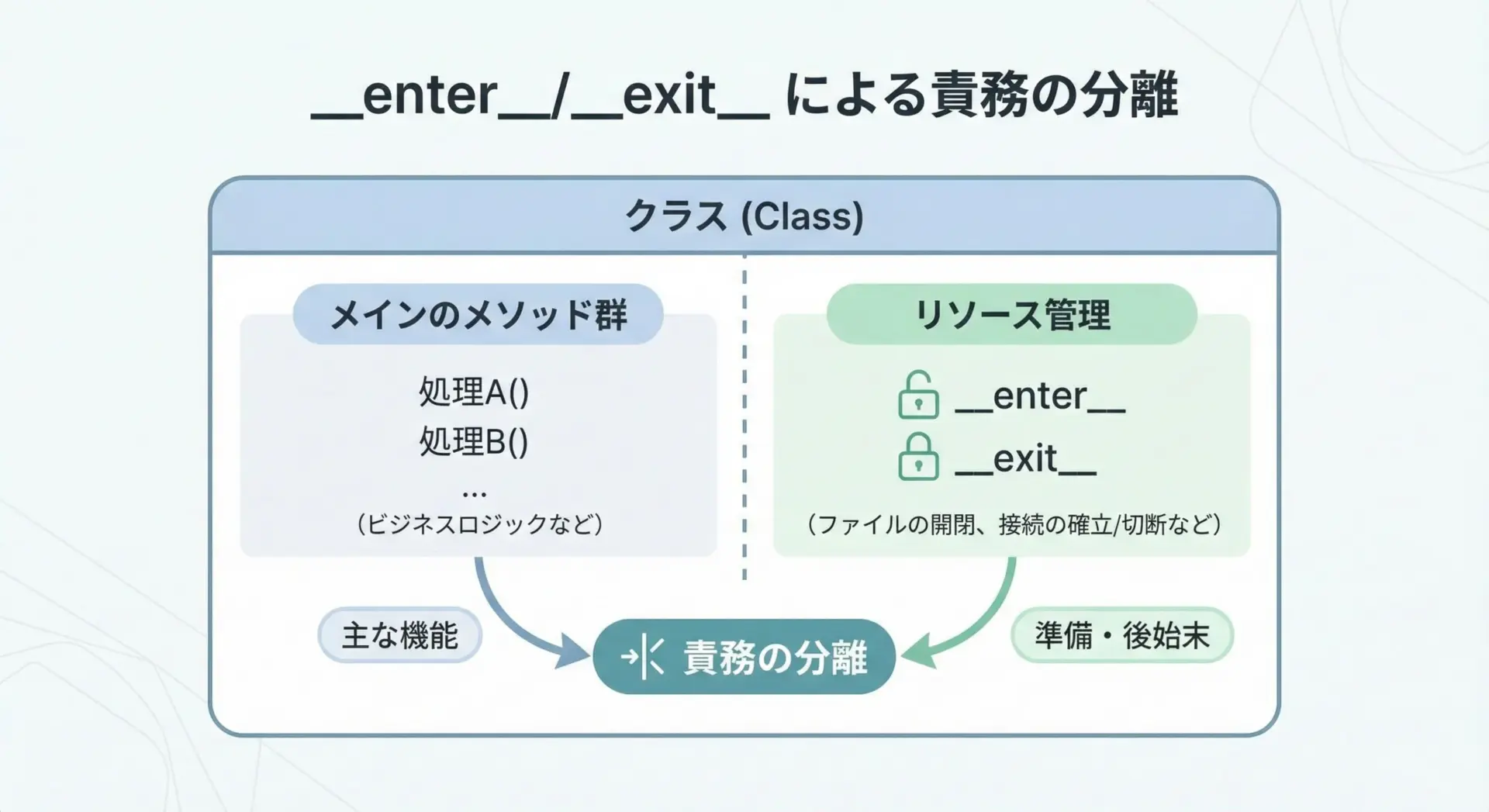

__enter__と__exit__でclose処理を一元管理する設計

クラスにwith構文を実装する場合、リソースの確保と解放を__enter__と__exit__に集約することで、他のメソッドからclose処理を追いかける必要がなくなります。

class Resource:

def __init__(self, name: str):

self.name = name

self._opened = False

def open(self):

# 実際のリソース確保処理を書く

print(f"open {self.name}")

self._opened = True

def close(self):

# 実際のリソース解放処理を書く

if self._opened:

print(f"close {self.name}")

self._opened = False

def __enter__(self):

# with ブロックの開始時に呼ばれる

self.open()

return self

def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):

# with ブロックの終了時に必ず呼ばれる

self.close()

# 例外を握りつぶさないので False を返す

return Falsedef use_resource():

with Resource("my-resource") as r:

print("using", r.name)open my-resource

using my-resource

close my-resourceクラスの利用者はwith構文だけを覚えておけばよく、closeの呼び出し忘れを気にしなくてよいという設計になります。

これが、ライブラリ設計者側から見たwith構文の大きなメリットです。

with構文を導入して既存コードのバグを減らすコツ

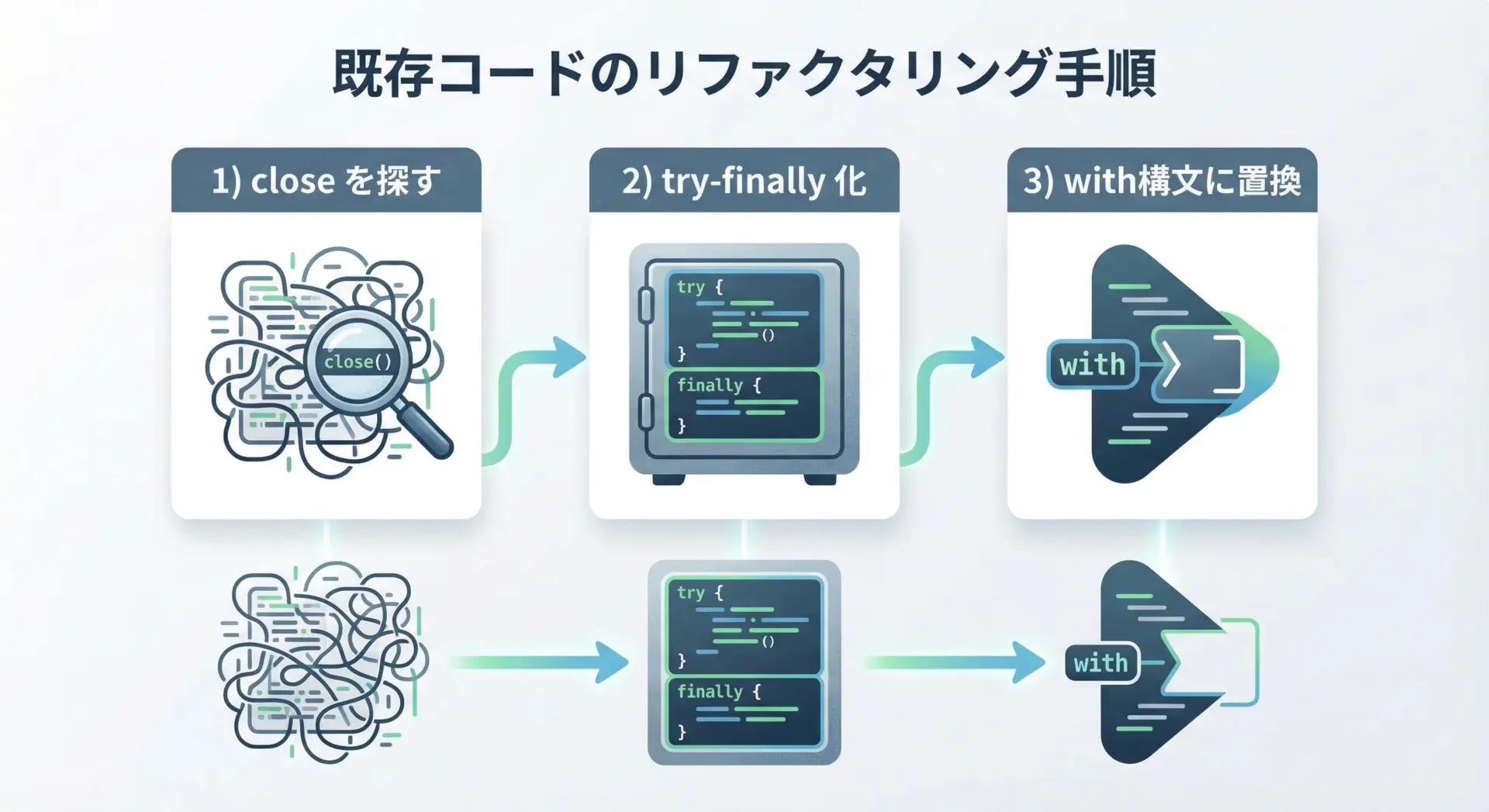

既存プロジェクトにwith構文を導入していく際の現実的なコツを整理します。

まず、ファイル操作やソケット、DB接続など「明示的なcloseを呼んでいる箇所」を検索します。

その周辺コードを読んで、例外時にcloseし損ねる可能性がないか確認します。

次に、それらのコードを一旦try/finallyで安全な形に直し、その後でwith構文に置き換えると、挙動を変えずにリファクタリングしやすくなります。

# 既存コード(危険)

f = open("data.txt")

data = f.read()

f.close()# ステップ1: try-finally で安全に

f = open("data.txt")

try:

data = f.read()

finally:

f.close()# ステップ2: with 構文にリファクタリング

with open("data.txt") as f:

data = f.read()このように段階を踏めば、動作の変化を最小限に抑えつつ、安全性と可読性を高められます。

自動テストが用意されていると、こうしたリファクタリングを安心して行いやすくなります。

Python初心者がwith構文でつまずきやすいポイントと対策

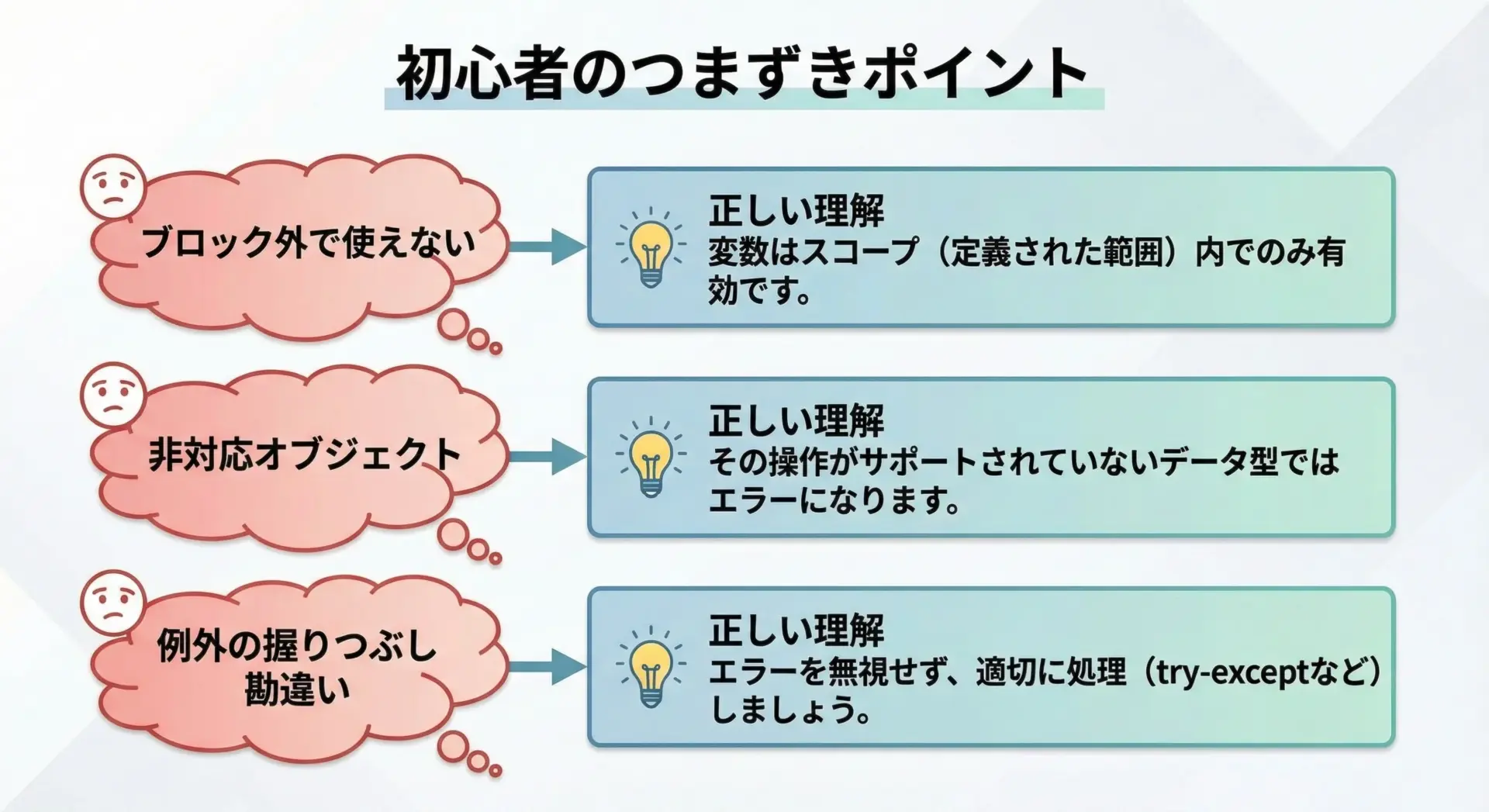

最後に、Python初心者がwith構文でよくつまずくポイントと、その対策を整理します。

1つ目は、withブロックの外では変数が使えないと思い込むことです。

実際には、withブロックで定義した変数はスコープ外にはなりません。

with open("data.txt") as f:

data = f.read()

# ここでも data は使える

print(len(data))2つ目は、どんなオブジェクトでもwithに渡せると誤解することです。

with構文は__enter__と__exit__を持つオブジェクトに対してのみ使えるため、対応していないオブジェクトには利用できません。

その場合は、自前でコンテキストマネージャを作るか、contextlibを利用します。

3つ目は、with構文が例外を自動で握りつぶすと誤解するケースです。

標準的なコンテキストマネージャは、内部で例外を無視することはせず、そのまま外側に伝播します。

例外の握りつぶしは__exit__で明示的に行うものであり、通常の使い方ではそのような挙動にはなりません。

このようなポイントを押さえておけば、with構文を「何となく使う」レベルから、「意図して安全な設計に組み込む」レベルへとステップアップできます。

まとめ

with構文は、リソースの取得と解放を自動化し、例外が発生しても安全に後片付けを行うための仕組みです。

ファイル操作やデータベース接続、ロック管理、一時ファイル、テストのセットアップなど、さまざまな場面で活躍し、close忘れやバグを大幅に減らしてくれます。

また、自作クラスやcontextlibを用いて独自のコンテキストマネージャを設計することで、再利用性の高い「前後処理のパターン」を構築できます。

Pythonで堅牢なコードを書くうえで、with構文は必須のテクニックですので、本記事のサンプルを土台に積極的に活用してみてください。