Pythonで軽量なデータ構造を扱う際に、クラスやdictだけでは物足りないと感じることはありませんか。

そうした場面で力を発揮するのがnamedtupleです。

この記事では、namedtupleの基本から実践的な活用パターン、注意点やdataclassとの比較までを、図解とコード例を交えながら丁寧に解説します。

namedtupleとは何か

namedtupleの概要と特徴

namedtupleは、Python標準ライブラリのcollectionsモジュールが提供する「名前付きタプル」機能です。

通常のタプルと同じくイミュータブル(変更不可)でありながら、各要素にフィールド名を付けてアクセスできるのが特徴です。

特徴を文章で整理すると、次のようになります。

namedtupleは、タプルと同様に軽量であり、要素数があらかじめ決まっているデータを扱うのに向いています。

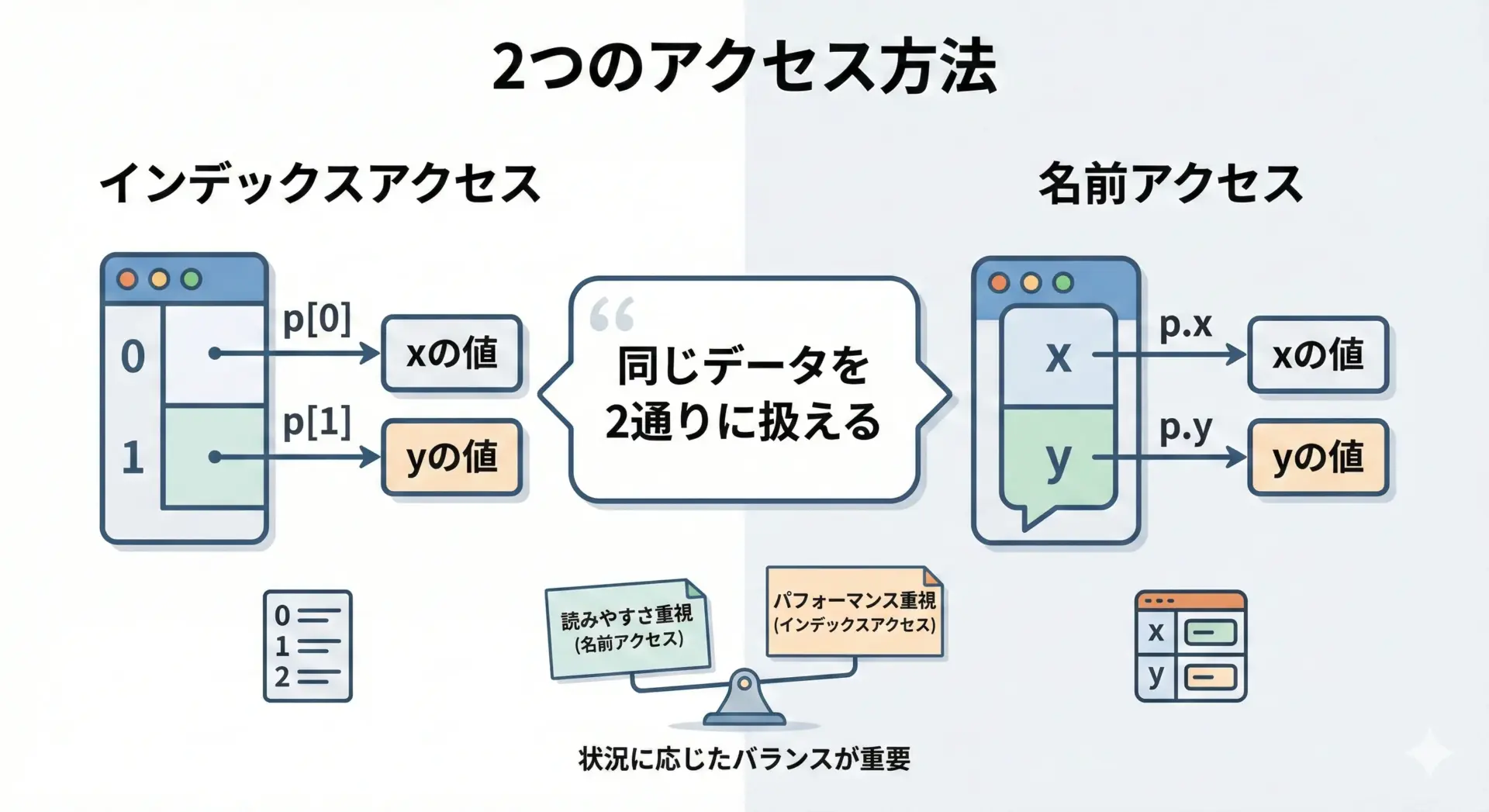

また、dictのように文字列キーでアクセスしつつ、タプルのようにインデックスアクセスもできるため、読みやすさとパフォーマンスのバランスが良いデータ構造だといえます。

代表的な特徴を表にまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所属モジュール | collections |

| データ構造 | タプルを拡張した不変シーケンス |

| アクセス方法 | フィールド名、インデックス、アンパック |

| 変更可否 | 基本的に変更不可(イミュータブル) |

| 主な用途 | 軽量なレコード、関数戻り値、行データの表現など |

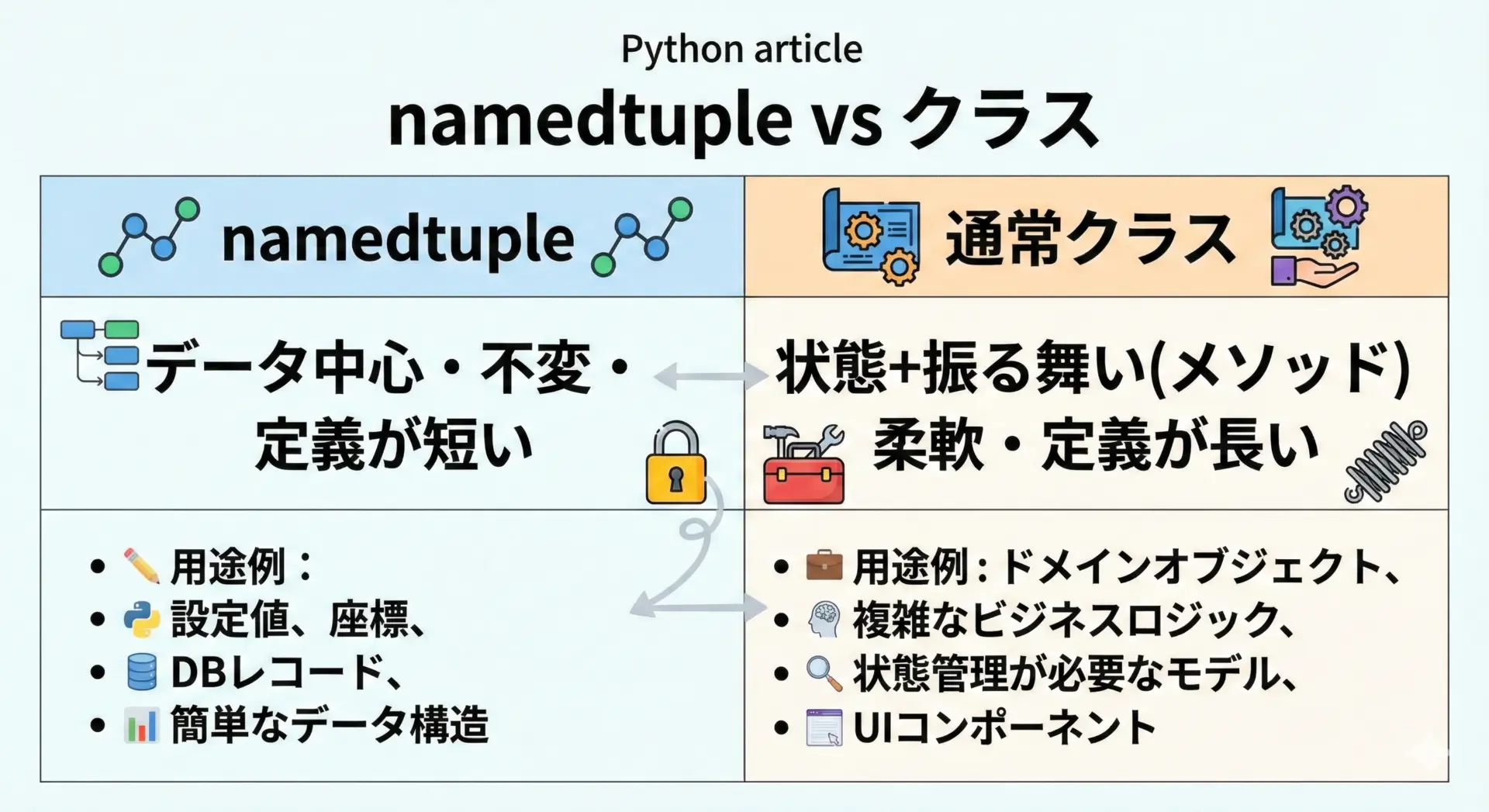

クラスとの違いと使い分け

namedtupleと通常のクラスは、どちらも「属性名でアクセスできるオブジェクト」を提供しますが、目的と性質が異なります。

クラスはメソッドを持ち、状態と振る舞いをまとめて表現するのに向いています。

一方で、namedtupleは「ただのデータのまとまり」を表現することに特化しています。

メソッドを持つこともできますが、複雑なロジックを持たせるのには向きません。

使い分けの目安としては、次のように考えるとよいです。

「ロジックをあまり持たないデータの詰め合わせ」ならnamedtuple、「振る舞いも含めたオブジェクト」なら通常クラスを選ぶと理解しやすくなります。

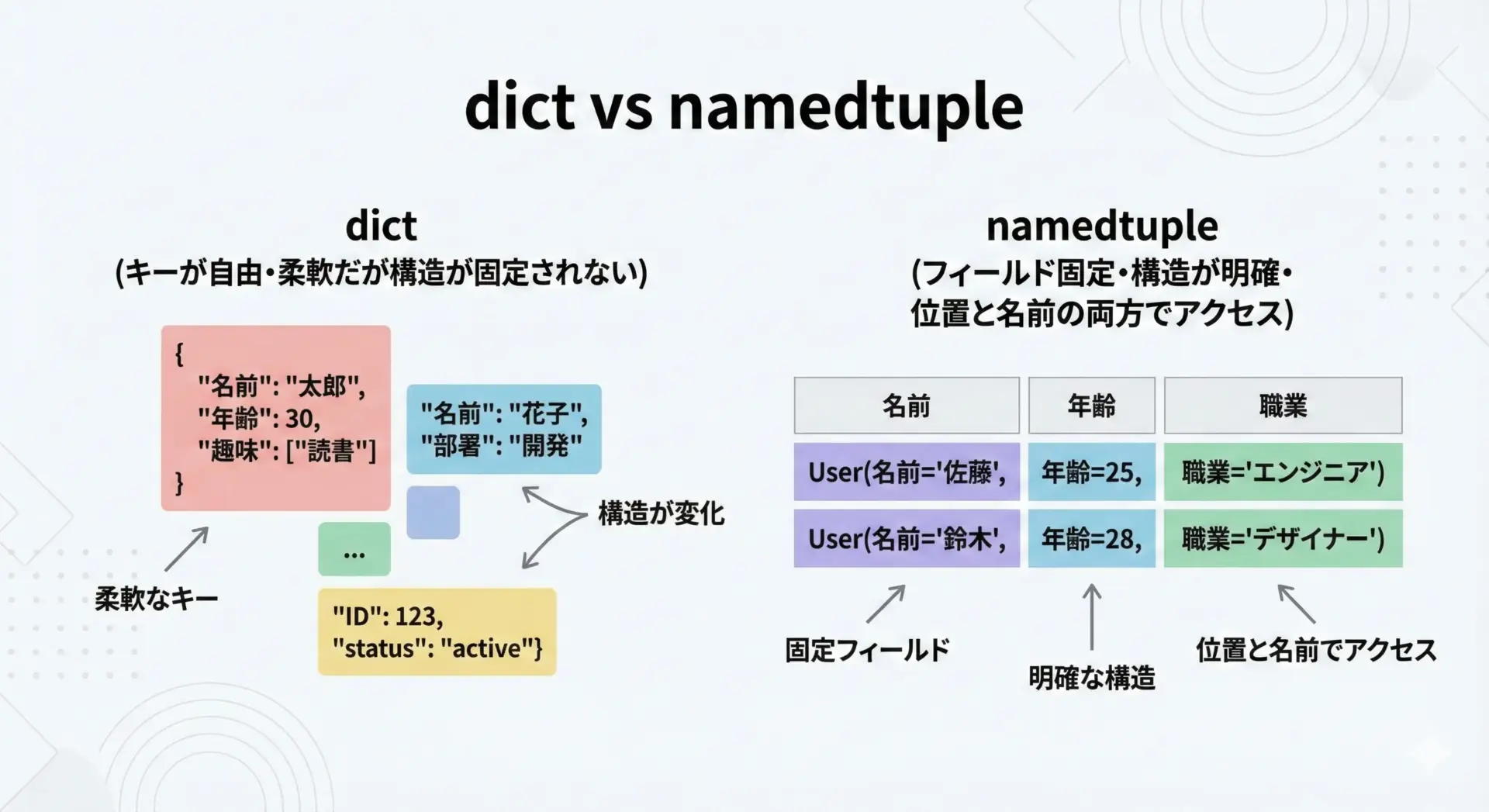

dictとの違いと使いどころ

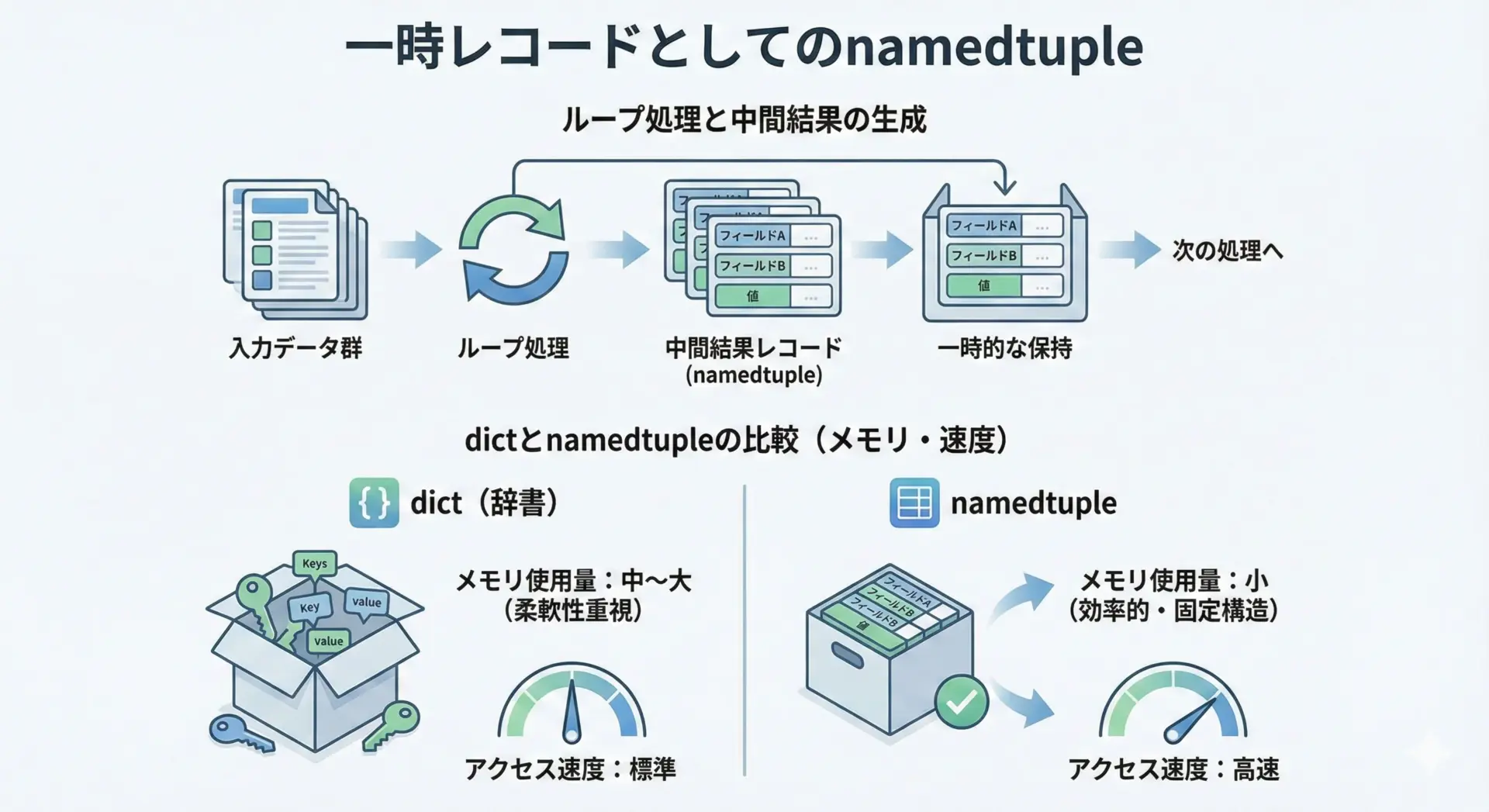

dictもキーでアクセスできるため、一見するとnamedtupleと似ています。

しかし、dictはキーの集合が変更可能であり、実行時に任意のキーを追加・削除しやすい柔軟性があります。

その一方で、データ構造が「ゆるい」ため、どのキーが存在するのかがコード上で明確になりにくいという側面もあります。

namedtupleは、定義時にフィールド名(キーに相当するもの)をすべて宣言するため、構造が固定されます。

これにより、次のような利点があります。

1つ目に、IDEやエディタの補完が効きやすくなり、タイプミスを減らせます。

2つ目に、コードを読む側にとって、どのようなデータ項目が存在するのかが明確になります。

3つ目に、タプル互換のため、ソートやアンパック、タプルを期待するAPIとの相性が良くなります。

一方で、フィールドを増減しづらいという制約もありますので、スキーマが比較的安定しているデータに使うことが重要です。

namedtupleの基本的な使い方

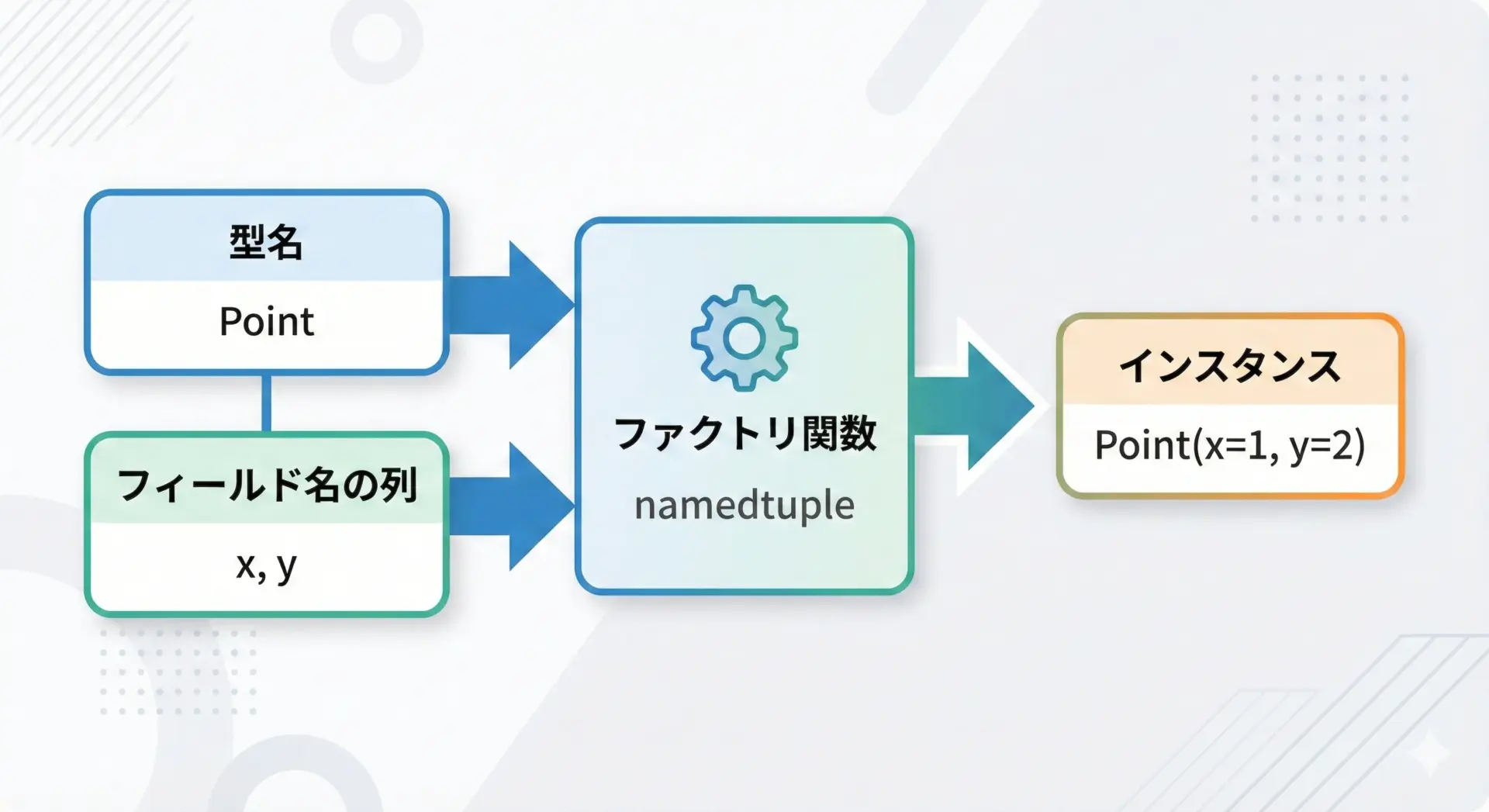

namedtupleの定義方法と命名ルール

namedtupleはcollections.namedtuple関数を使って定義します。

この関数は「新しいクラスを生成するファクトリ関数」です。

つまり、namedtupleを定義すると、新しい型(クラス)が1つ作られ、その型からインスタンスを生成することになります。

基本的な定義方法

from collections import namedtuple

# Pointという名前のnamedtuple型を定義

# フィールドはxとyの2つ

Point = namedtuple("Point", ["x", "y"])

# インスタンス生成

p = Point(10, 20)

print(p) # Point(x=10, y=20)

print(p.x, p.y) # フィールド名でアクセスフィールド名の指定方法いろいろ

フィールド名は、リスト・タプル・スペース区切り文字列など、いくつかの方法で指定できます。

from collections import namedtuple

# 1. リストで指定

Point1 = namedtuple("Point1", ["x", "y"])

# 2. タプルで指定

Point2 = namedtuple("Point2", ("x", "y"))

# 3. スペース区切り文字列で指定

Point3 = namedtuple("Point3", "x y")

# 4. カンマ区切り文字列で指定

Point4 = namedtuple("Point4", "x, y")

p = Point1(1, 2)

print(p)命名ルールのポイント

namedtupleの型名は、通常のクラスと同様にアッパーキャメルケース(例: Point、UserInfo)で書きます。

フィールド名は変数名と同じスネークケース(例: x、user_id)で書くのが一般的です。

また、フィールド名には以下の制約があります。

| 制約内容 | 例 |

|---|---|

| 先頭は英字かアンダースコア | _hidden は可、1stは不可 |

| Pythonのキーワードは使用不可 | class、defなどは不可 |

| 重複フィールド名は不可 | ("x", "x") はエラー |

フィールド名が不正な場合、自動修正するオプションもありますが、基本的には明示的に正しい名前を付けることをおすすめします。

インスタンス生成と値の参照方法

namedtupleは、定義された型を「関数のように呼び出す」ことでインスタンスを生成します。

from collections import namedtuple

User = namedtuple("User", ["id", "name", "age"])

# 位置引数で生成

u1 = User(1, "Alice", 30)

# キーワード引数で生成

u2 = User(id=2, name="Bob", age=25)

print(u1)

print(u2)User(id=1, name='Alice', age=30)

User(id=2, name='Bob', age=25)アクセスは、タプルと同じくインデックス、あるいはフィールド名で行います。

print(u1[0]) # インデックスアクセス: 1

print(u1.id) # フィールド名アクセス: 1このとき、内部的には通常のタプルと同様に要素が並んでいるだけですが、ラッパーとしてフィールド名による属性アクセスが提供されています。

フィールド名によるアクセスとインデックスアクセス

namedtupleは「タプル互換」であるため、インデックスでもアクセスできますが、日常的にはフィールド名によるアクセスが推奨されます。

なぜなら、コードの意図が明確になり、要素の順番を意識しなくてよくなるからです。

from collections import namedtuple

Point = namedtuple("Point", "x y")

p = Point(10, 20)

# フィールド名でアクセス

print("x =", p.x)

print("y =", p.y)

# インデックスでアクセス

print("x by index =", p[0])

print("y by index =", p[1])x = 10

y = 20

x by index = 10

y by index = 20インデックスアクセスは、例えばソートキーに使うなど「タプルとして扱う」場合に便利です。

一方、通常のビジネスロジックでは、フィールド名アクセスを優先した方が、後から読む人にとっても理解しやすくなります。

デフォルト値の設定と省略可能なフィールド

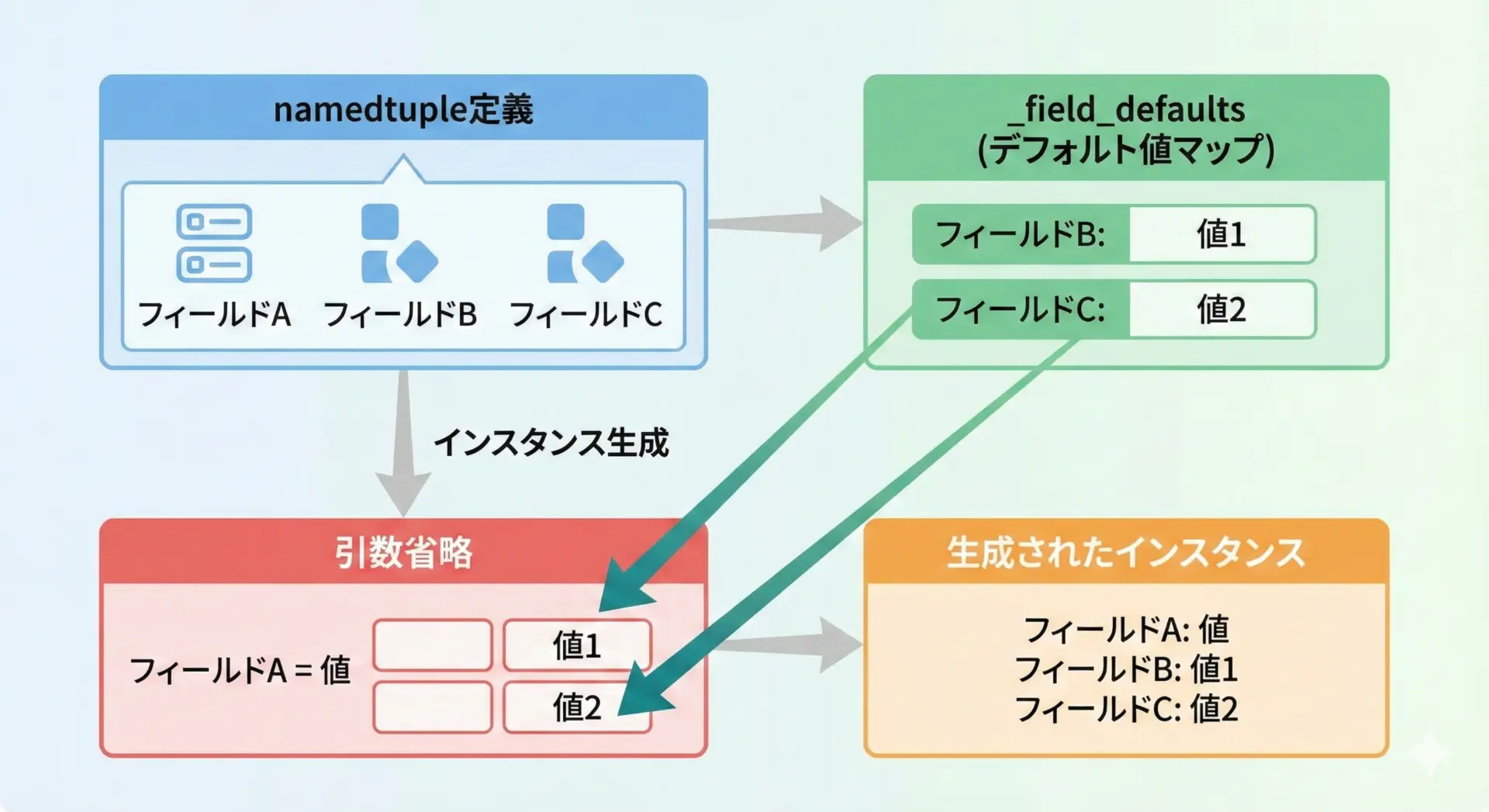

標準のnamedtupleは、そのままでは「途中までの省略」をサポートしていません。

つまり、定義された全フィールドに対して値を渡す必要があります。

しかし、_field_defaults属性を利用すると、一部のフィールドにデフォルト値を定義できます。

from collections import namedtuple

# User型を定義

User = namedtuple("User", ["id", "name", "age", "country"])

# _field_defaultsにデフォルト値を設定

User.__new__.__defaults__ = (None, "Japan") # 末尾2つのデフォルト値を設定

# または、Python3.7以降なら_field_defaultsを使うパターンも知られているが、

# 通常は__new__.__defaults__を直接触る方法がよく使われる

# 4フィールドすべて指定

u1 = User(1, "Alice", 30, "USA")

# 末尾2つを省略(デフォルト適用)

u2 = User(2, "Bob")

print(u1)

print(u2)User(id=1, name='Alice', age=30, country='USA')

User(id=2, name='Bob', age=None, country='Japan')このように、「末尾のフィールド」から順にデフォルトを設定する形になることに注意が必要です。

途中のフィールドだけを省略するような指定はできません。

デフォルト値を多用する場合は、後述するdataclassの方が自然な場合も多いため、「軽くデフォルトを指定したいとき」だけに留めるとよいです。

namedtupleの実践パターンと活用例

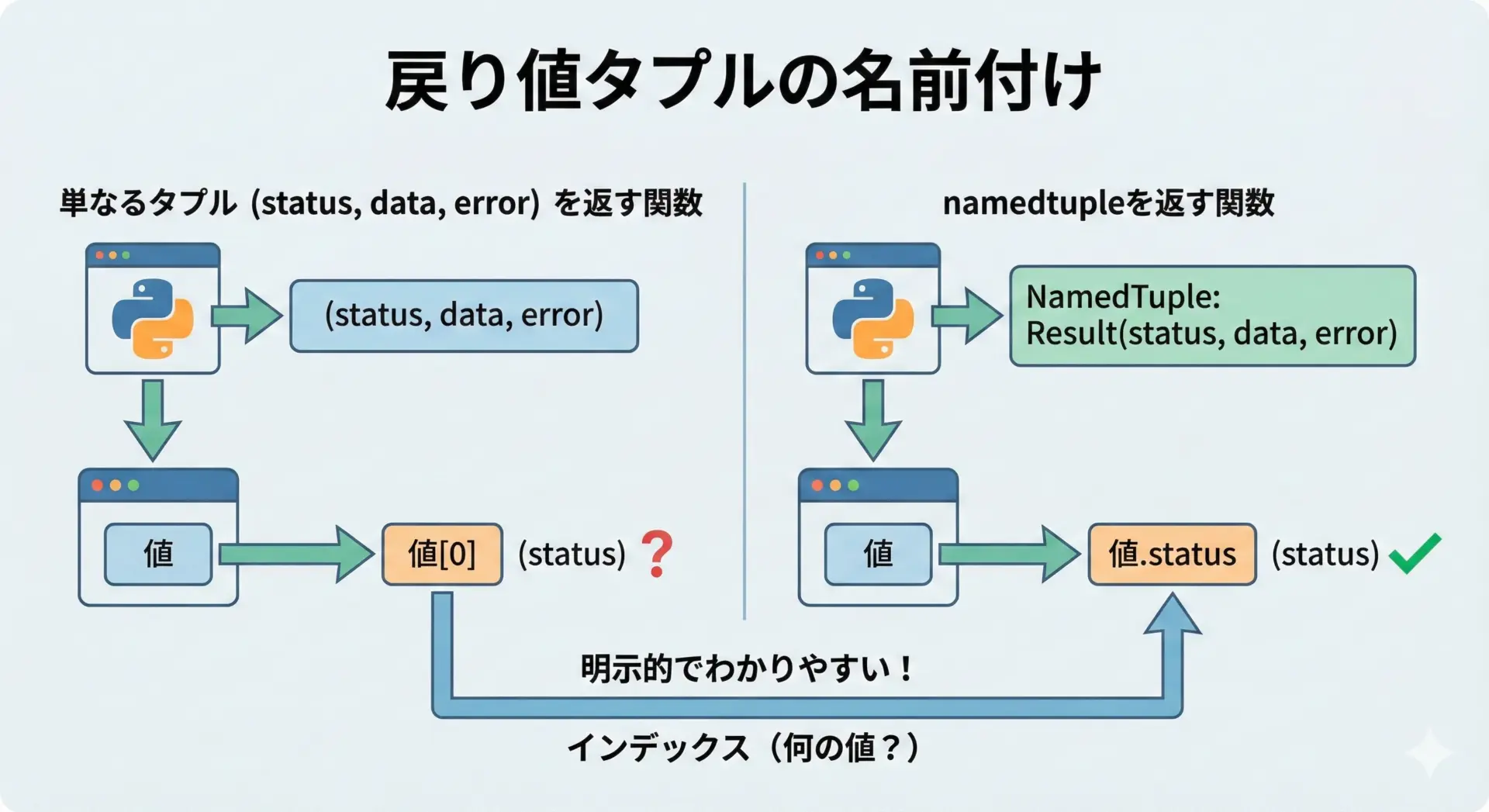

関数の戻り値をわかりやすくするパターン

関数が複数の値を返したいとき、通常のタプルで返すと「どの要素が何を意味しているのか」が分かりにくくなります。

そこでnamedtupleを使うと、戻り値の各要素に名前を付けて明示的に表現できます。

from collections import namedtuple

# 関数の戻り値用namedtupleを定義

FetchResult = namedtuple("FetchResult", ["status_code", "body", "error"])

def fetch_data(url):

"""疑似的なHTTPリクエスト関数"""

# デモ用の適当な処理

if "ok" in url:

return FetchResult(status_code=200, body="OK", error=None)

else:

return FetchResult(status_code=500, body=None, error="Error occurred")

# 呼び出し側

result = fetch_data("https://example.com/ok")

print(result.status_code)

print(result.body)

print(result.error)200

OK

None通常のタプルだとresult[0]が何を表すかをコメントやドキュメントで補う必要がありますが、namedtupleならresult.status_codeと書くだけで意味が伝わります。

このように、「複数の戻り値にラベルを付けたいとき」は、namedtupleの典型的な出番です。

一時的なデータ構造として使うパターン

ちょっとした集計処理やフィルタリング処理の途中で、「一時的なレコード」を作りたいことがあります。

そのような場合、dictを使っても構いませんが、フィールドが固定されているならnamedtupleが適しています。

from collections import namedtuple

# 一時的な集計結果を表すnamedtuple

ItemSummary = namedtuple("ItemSummary", ["name", "price", "tax_included"])

def summarize_items(items):

"""

items: {"name": str, "price": int} のリストを想定

"""

summaries = []

for item in items:

tax_included = int(item["price"] * 1.1)

summary = ItemSummary(

name=item["name"],

price=item["price"],

tax_included=tax_included,

)

summaries.append(summary)

return summaries

items = [

{"name": "Apple", "price": 100},

{"name": "Banana", "price": 80},

]

for s in summarize_items(items):

print(s.name, s.price, s.tax_included)Apple 100 110

Banana 80 88このように、処理の中間結果に構造を与えることで、後から処理を見直す際にも意味が理解しやすくなります。

dictよりも軽量で、誤ったキー名に気付きやすいという利点もあります。

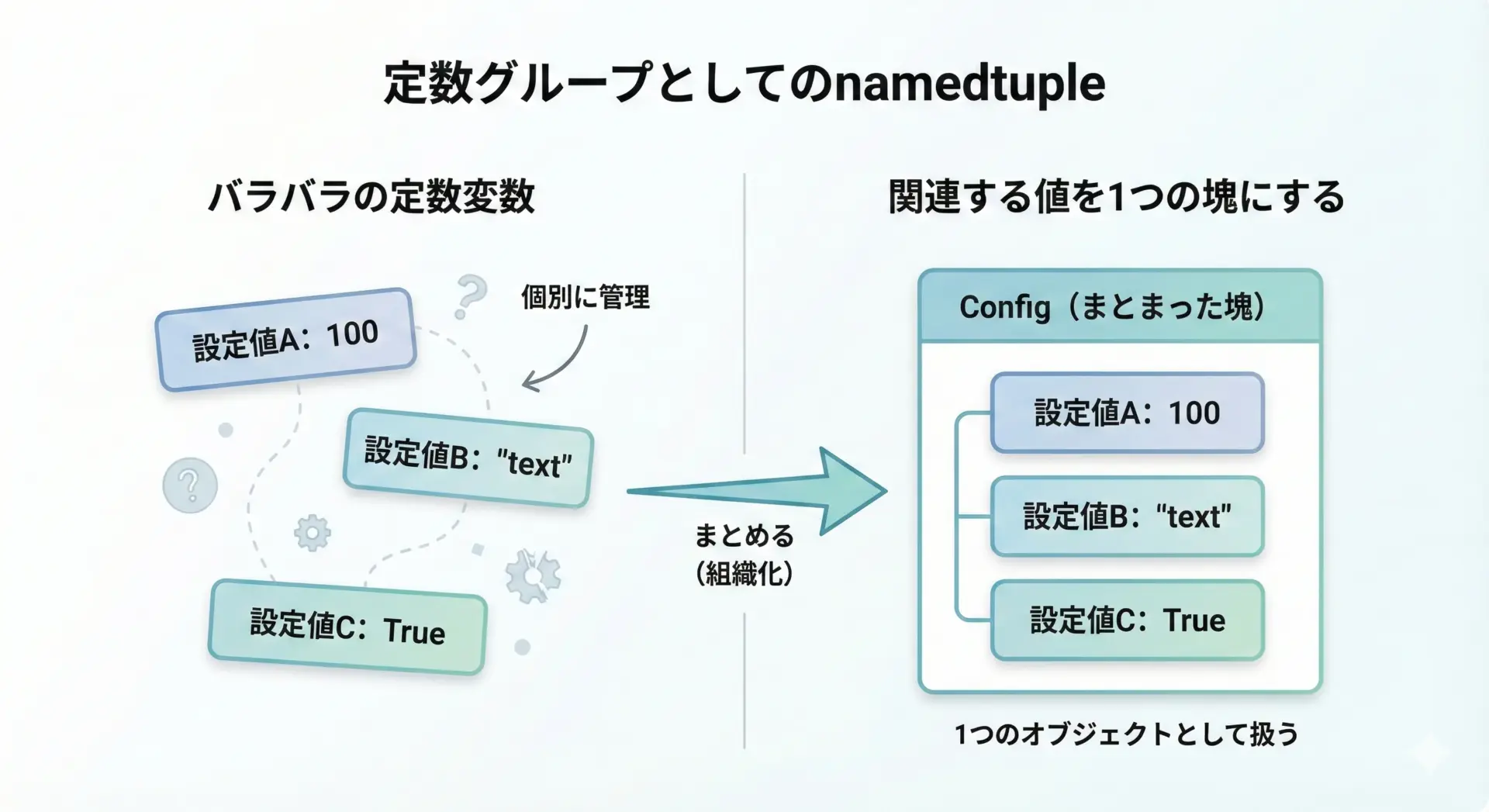

設定値や定数グループを表現するパターン

複数の関連する定数や設定値を、一つの固まりとしてまとめたい場合にもnamedtupleが使えます。

例えば、アプリケーションの設定をいくつかのグループに分けて管理したい場合です。

from collections import namedtuple

# データベース設定をまとめるnamedtuple

DbConfig = namedtuple("DbConfig", ["host", "port", "user", "password"])

# 本番用設定

PROD_DB_CONFIG = DbConfig(

host="db.example.com",

port=5432,

user="app_user",

password="secret",

)

# 開発用設定

DEV_DB_CONFIG = DbConfig(

host="localhost",

port=5432,

user="dev_user",

password="dev",

)

print(PROD_DB_CONFIG.host)

print(DEV_DB_CONFIG.user)db.example.com

dev_userこのように、関連する定数を1つのオブジェクトとしてまとめることで、コードの見通しがよくなり、設定値の受け渡しも簡潔になります。

クラスやdataclassを使うほどでもないが、dictだと「キー名のスペルミス」などが怖いという場面に向いています。

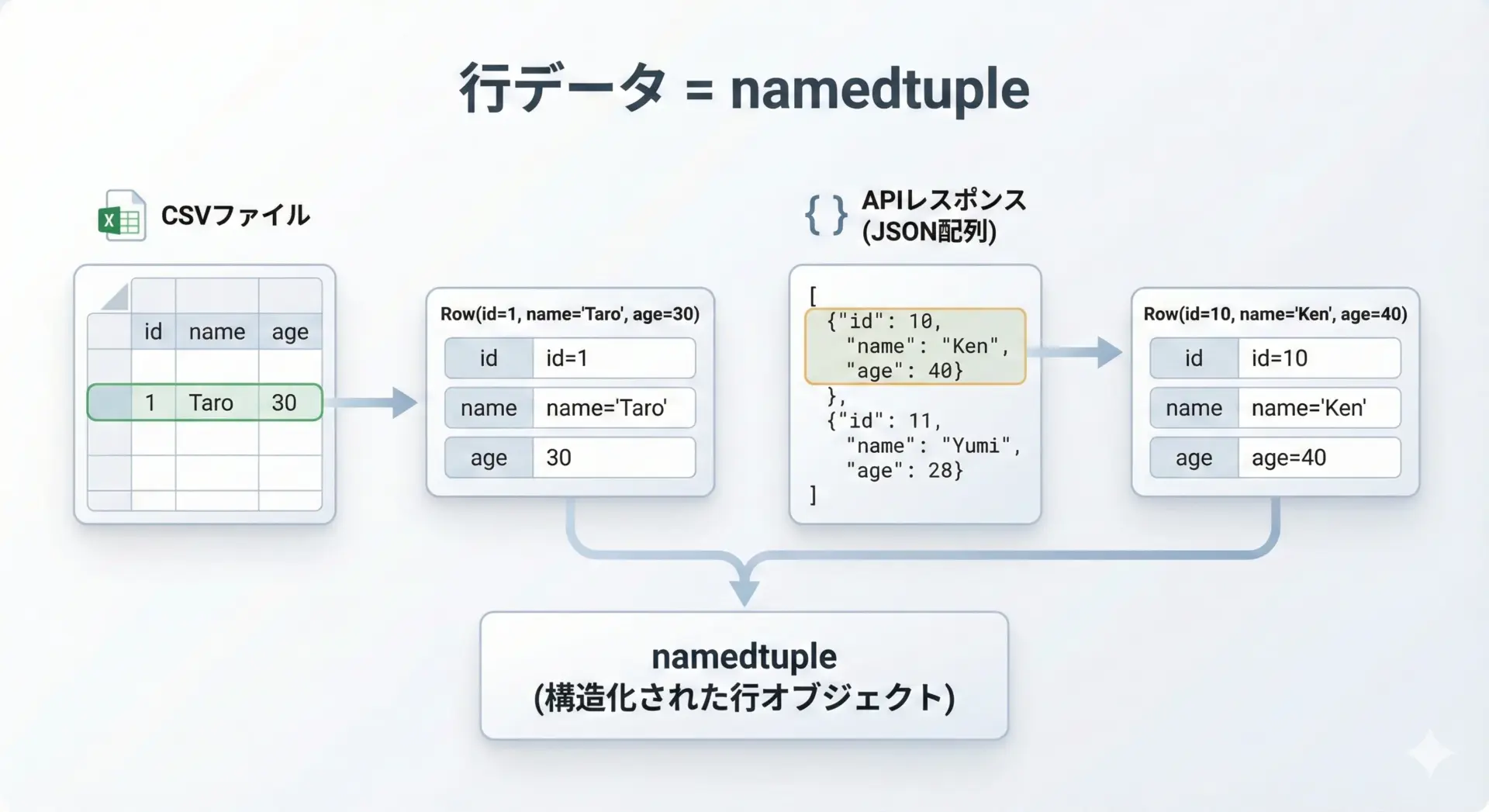

CSVやAPIレスポンスの行データに使うパターン

CSVやAPIレスポンスのように、「同じ構造のレコードが繰り返し出てくる」データにもnamedtupleはよく合います。

各行(レコード)をnamedtupleに変換しておくと、後段の処理が読みやすくなります。

CSV行をnamedtupleで表現する例

import csv

from collections import namedtuple

UserRow = namedtuple("UserRow", ["id", "name", "age"])

csv_data = """id,name,age

1,Alice,30

2,Bob,25

""".strip().splitlines()

reader = csv.DictReader(csv_data)

users = []

for row in reader:

# DictReaderはdictを返すので、必要な項目をnamedtupleに詰め替える

user = UserRow(

id=int(row["id"]),

name=row["name"],

age=int(row["age"]),

)

users.append(user)

for u in users:

print(u.id, u.name, u.age)1 Alice 30

2 Bob 25APIレスポンスの例

JSON APIから次のようなレスポンスを受け取るとします。

[

{"id": 1, "title": "First", "done": false},

{"id": 2, "title": "Second", "done": true}

]これをnamedtupleで扱うと、次のようなコードになります。

from collections import namedtuple

Todo = namedtuple("Todo", ["id", "title", "done"])

# 実際にはrequestsなどで取得するが、ここでは直接定義

raw_items = [

{"id": 1, "title": "First", "done": False},

{"id": 2, "title": "Second", "done": True},

]

todos = [Todo(**item) for item in raw_items]

for t in todos:

if not t.done:

print(f"{t.id}: {t.title} is not done")1: First is not doneこのように、「外部からの行データ」を型付きの構造として扱うことで、コードの安全性と読みやすさが向上します。

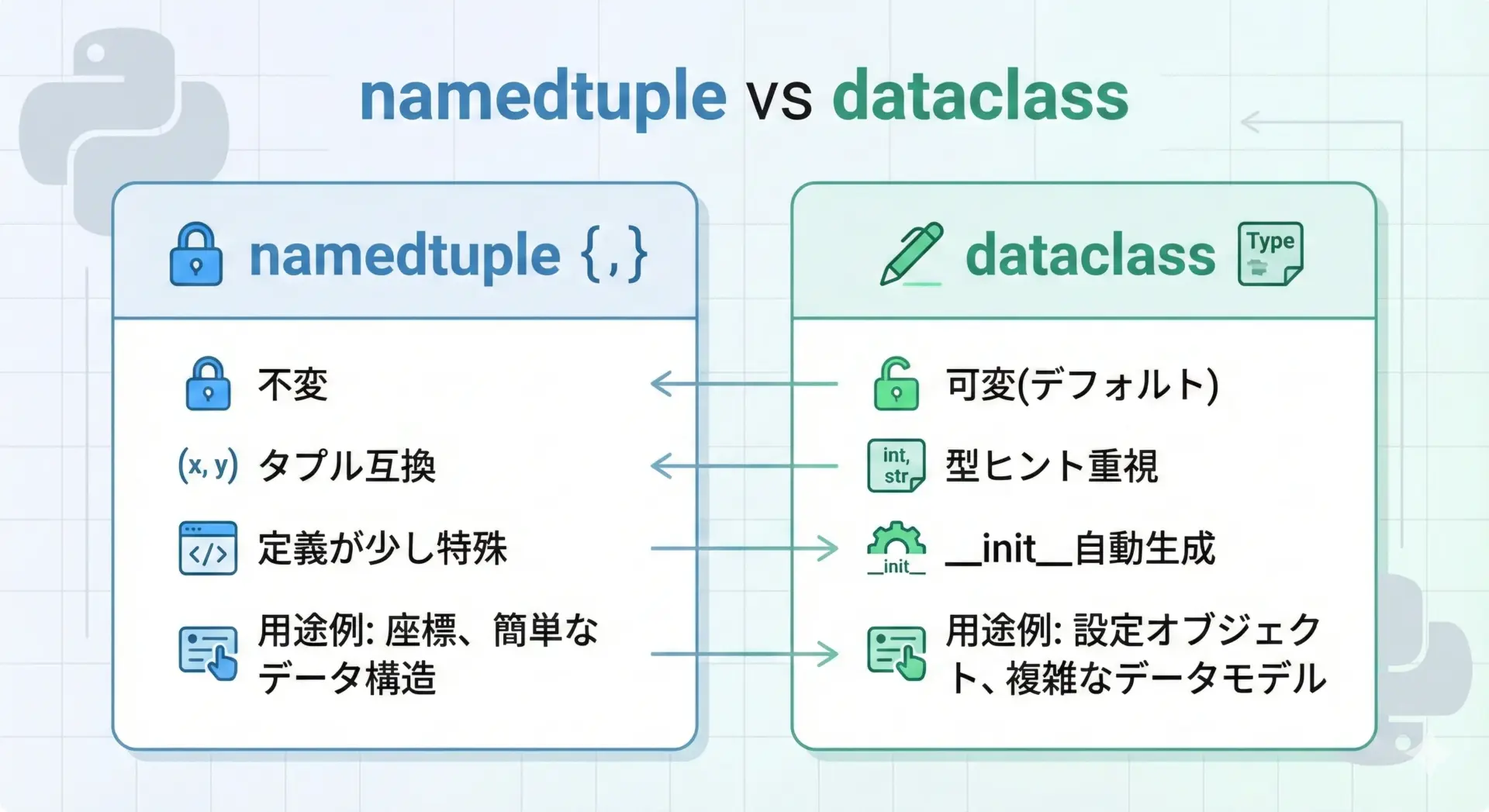

データクラス(dataclass)との比較と選び方

Python3.7以降ではdataclassesモジュールの@dataclassが登場し、「データ中心のクラス」を簡単に書く方法が広く使われるようになりました。

namedtupleとdataclassは似た用途を持つため、どちらを選べばよいか悩むことがあります。

簡単な比較は次の通りです。

| 項目 | namedtuple | dataclass |

|---|---|---|

| イミュータビリティ | デフォルトで不変 | デフォルトは可変、frozen=Trueで不変化 |

| 定義方法 | namedtuple("Name", "fields") | クラス+@dataclassデコレータ |

| 表現力 | シンプル、主にフィールドのみ | 型ヒント・デフォルト値・メソッドなどリッチ |

| タプル互換性 | あり(インデックスアクセス等) | なし(通常のクラス) |

| 速度・メモリ | 軽量・高速 | やや重いが十分高速 |

| 主な用途 | 軽量レコード、戻り値、多数インスタンス | ビジネスロジックを含むデータオブジェクト |

選び方の指針としては、次のように考えるとよいです。

まず、タプル互換性が必要かどうかを判断します。

タプル互換が必要であればnamedtuple一択です。

次に、フィールド数が多かったり、型ヒントやメソッドをしっかり定義したい場合はdataclassが適します。

最後に、「軽量でイミュータブルな値オブジェクトを大量に扱う」「既存のコードがタプル前提で書かれている」といった場合にはnamedtupleが活躍します。

namedtupleを使う際の注意点とアンチパターン

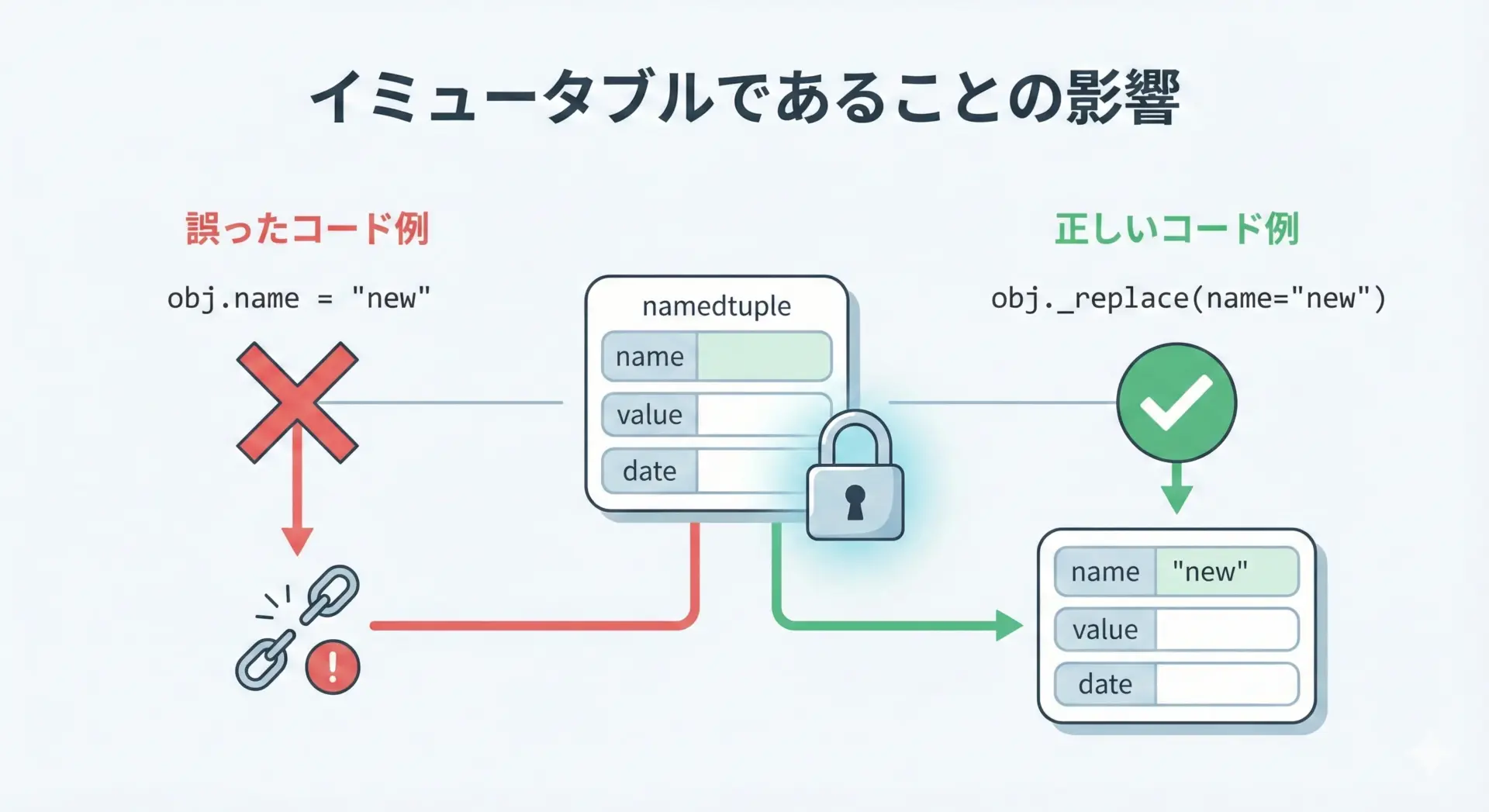

ミュータビリティ(変更不可)による制約

namedtupleはイミュータブル(不変)です。

これは、インスタンスを生成した後にフィールドの値を直接変更できないことを意味します。

from collections import namedtuple

User = namedtuple("User", ["id", "name"])

u = User(1, "Alice")

# これはエラーになる

try:

u.name = "Bob"

except AttributeError as e:

print("Error:", e)Error: can't set attribute値を変更したい場合は、_replaceメソッドを使って「新しいインスタンス」を作る必要があります。

u2 = u._replace(name="Bob")

print(u) # 元のインスタンスは変わらない

print(u2) # 新しいインスタンスが返るUser(id=1, name='Alice')

User(id=1, name='Bob')この性質は、スレッドセーフな設計やバグの予防には有利ですが、「オブジェクトの状態を更新しながら使う設計」には向きません。

そのような場合は、通常クラスやdataclass(可変)を用いることを検討すべきです。

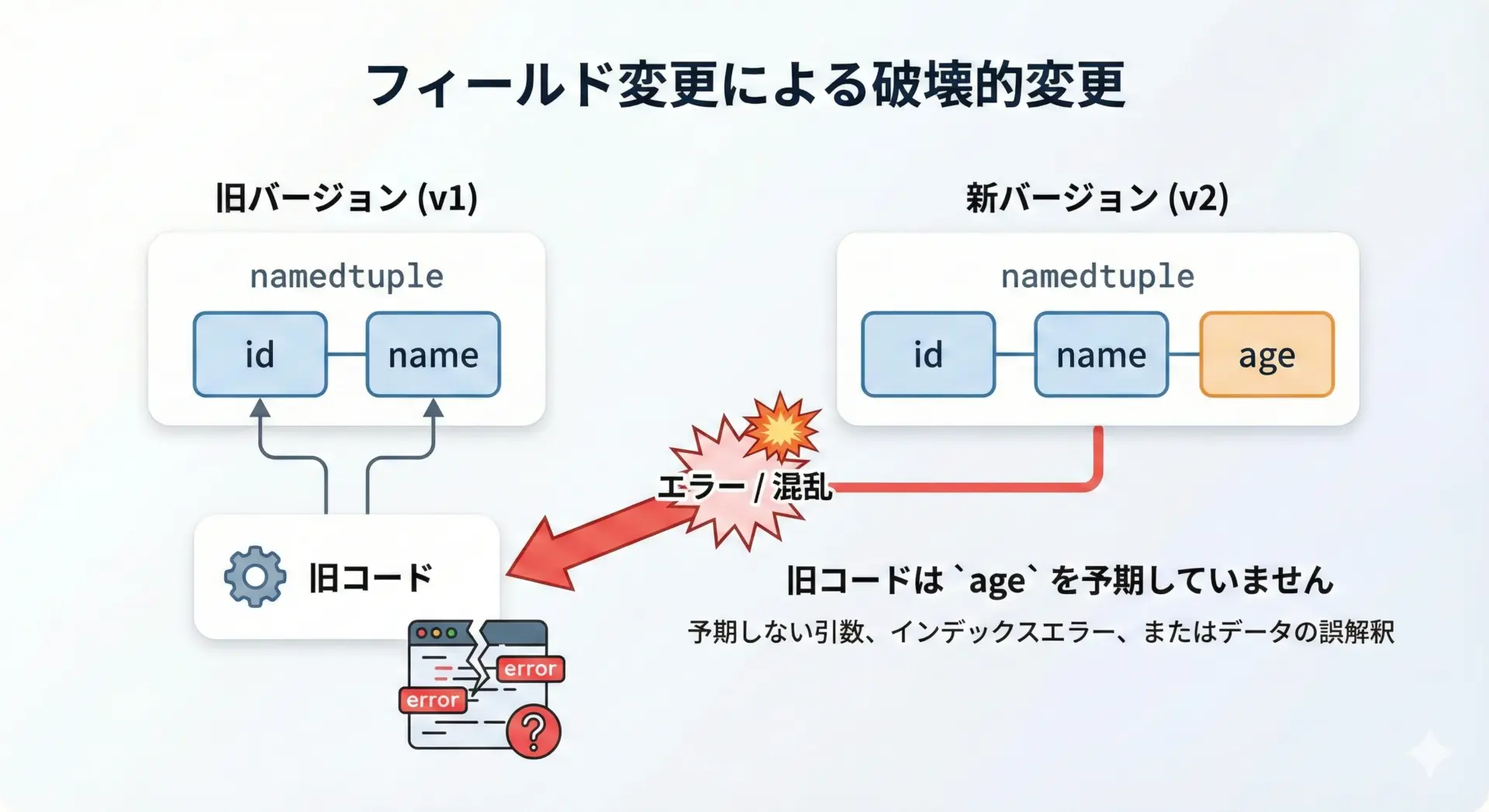

フィールド追加・変更時の互換性問題

namedtupleのフィールドは固定されているため、後からフィールドを追加・削除・順番変更すると互換性に問題が生じやすいです。

特に、以下のようなケースに注意が必要です。

1つ目に、位置引数でインスタンスを生成しているコードがあると、フィールドの順番を変えたときに意味が入れ替わってしまいます。

2つ目に、既存のコードがタプルとしてアンパックしている場合、フィールド数の変更が即座にエラーにつながります。

3つ目に、別モジュールや別プロジェクト間でnamedtuple型を共有している場合、片方だけフィールドを変更すると整合性が崩れます。

この問題への対処策としては、次のようなものがあります。

まず、インスタンス生成は極力キーワード引数で行うようにします。

次に、フィールドを大きく変更したい場合は、UserV2のように新しい型名を定義する方法もよく使われます。

最後に、そもそも頻繁にスキーマ変更が想定されるデータであれば、namedtupleではなくdictやdataclassを選ぶことも選択肢になります。

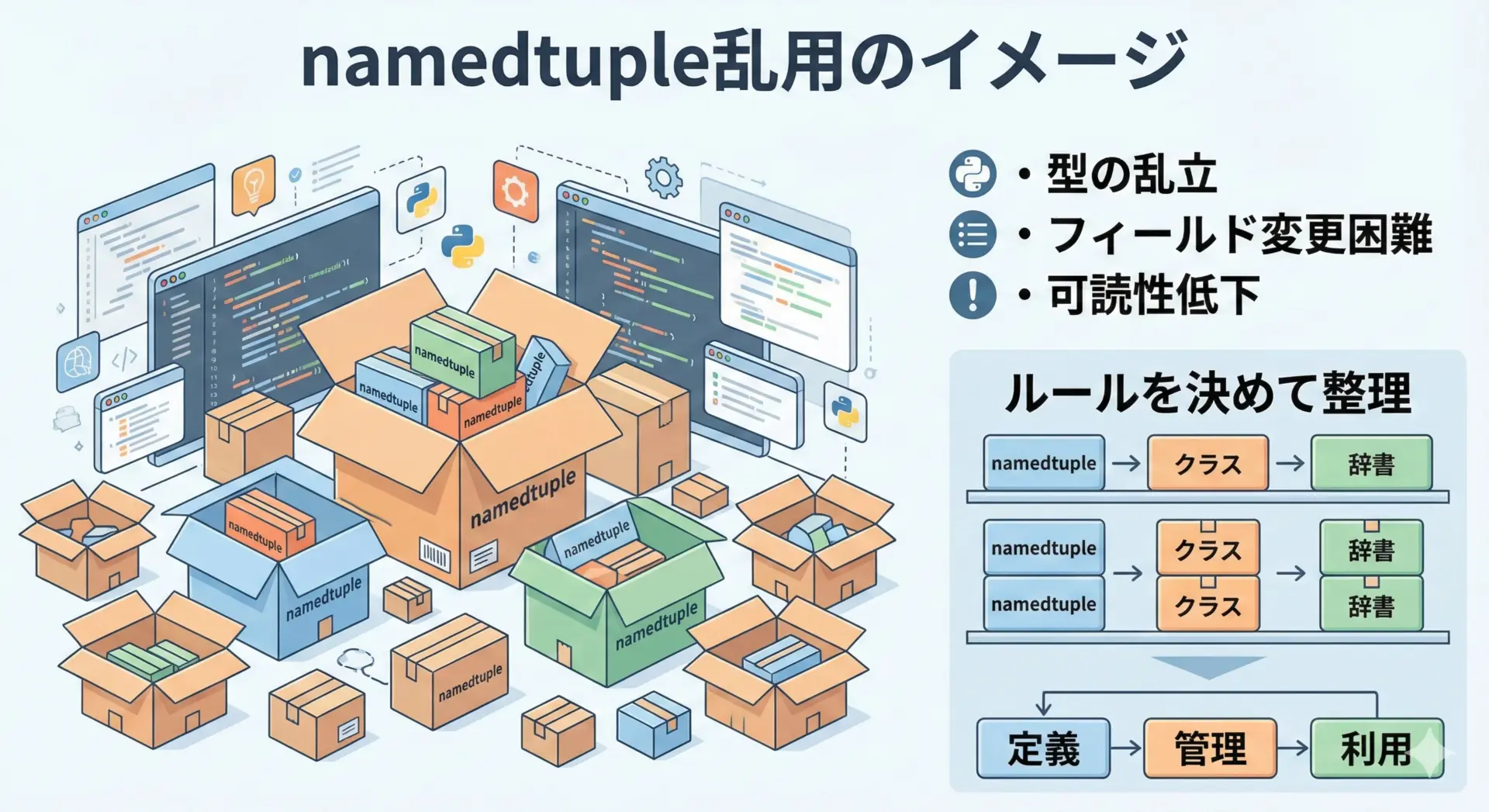

大規模プロジェクトでのnamedtuple乱用を避けるコツ

namedtupleは手軽に使えるため、大規模プロジェクトでは「とりあえず何でもnamedtupleで定義してしまう」というアンチパターンが生じがちです。

これにより、どこにどの型があるのか分かりにくくなり、フィールド変更もしづらくなってしまいます。

乱用を避けるためのコツとしては、次のような指針を設けると効果的です。

1つ目に、namedtupleは「構造が単純で、寿命の短いデータ」に限定することです。

例えば、関数の戻り値や一時レコードなどに使い、永続的なドメインオブジェクトにはdataclassや通常クラスを使うようにします。

2つ目に、「公開APIで使うnamedtupleは最小限にし、文書化する」ことです。

3つ目に、プロジェクト内でnamedtupleの定義場所(モジュール)を整理し、無秩序に増加しないようにします。

また、型ヒントとの組み合わせにも注意が必要です。

namedtupleは型ヒントを付けにくいため、静的解析を重視するコードベースではdataclassやTypedDictなどのほうが適している場合も多くなります。

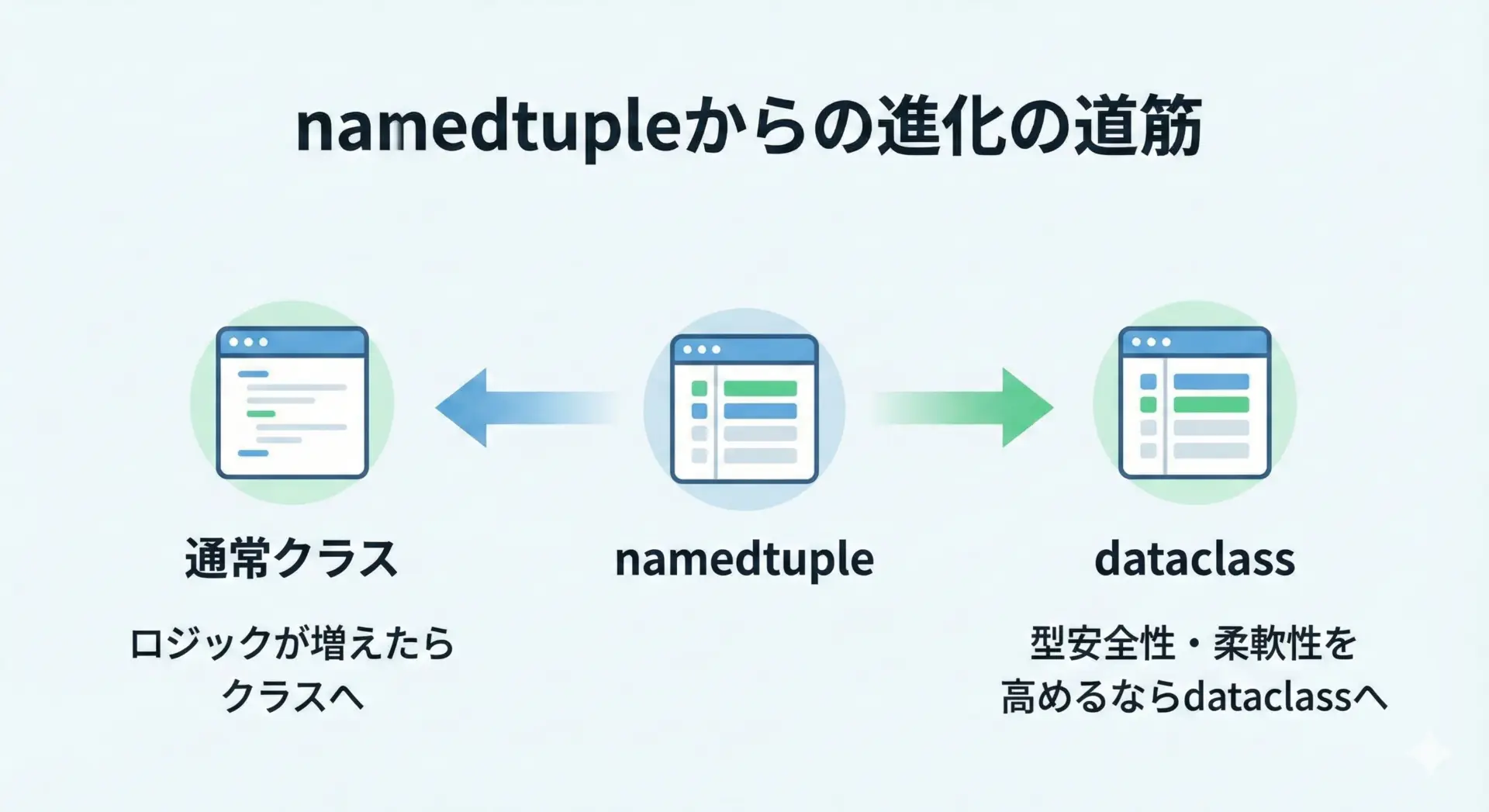

namedtupleからの移行先(通常クラス・dataclass)の検討ポイント

既存コードでnamedtupleを多用しており、次第に「もっと柔軟に扱いたい」「型ヒントやデフォルト値をきれいに書きたい」といったニーズが出てきた場合、通常クラスやdataclassへの移行を検討することになります。

移行先の選び方のポイントは次の通りです。

まず、業務ロジックやメソッドが増えてきて、単なるデータの入れ物ではなくなってきた場合は、通常クラスが適しています。

この場合、クラス定義の中で__init__を手書きし、必要なメソッドを定義していきます。

# namedtupleから通常クラスへ移行したイメージ例

class User:

def __init__(self, id, name, age):

self.id = id

self.name = name

self.age = age

def is_adult(self):

return self.age >= 20次に、フィールド定義に型ヒントを付けたい、デフォルト値を柔軟に扱いたいが、基本はデータ中心にしたい場合は、dataclassが有力です。

from dataclasses import dataclass

@dataclass

class User:

id: int

name: str

age: int = 0 # デフォルト値

def is_adult(self) -> bool:

return self.age >= 20このように、「その型がどの程度の責務を負うべきか」を基準に移行先を判断するとよいです。

なお、APIのインターフェースなど、外部との互換性が重要なケースでは、一気に置き換えずに「ラッパーを用意して段階的に移行」すると安全です。

まとめ

namedtupleは、タプルの軽さとdictの読みやすさを両立した、Python標準の強力なデータ構造です。

関数の戻り値や一時的なレコード、設定値や行データの表現など、「シンプルな値オブジェクト」を扱う場面で特に威力を発揮します。

一方で、イミュータブルであることやフィールド変更の難しさなどの制約もあるため、乱用は避け、スキーマが安定している箇所での利用に限定するのが賢明です。

dataclassや通常クラスとの役割分担を意識しつつ、場面に応じてnamedtupleを取り入れることで、コードの可読性と保守性を高めていくことができます。