PythonとJupyter Notebookは、プログラミング学習からデータ分析、機械学習まで幅広く使われる非常に便利な組み合わせです。

本記事では、インストールから基本操作、実践的な活用テクニックまでを一気に解説します。

初めての方でも迷わないよう、図解やサンプルコードを交えながら丁寧に紹介していきます。

PythonとJupyter Notebookとは?基礎知識と特徴

Pythonとは?できることとメリット

Pythonの概要

Pythonは、1990年代に誕生したオープンソースのプログラミング言語です。

文法がシンプルで読みやすく、初心者からプロまで幅広く使われています。

現在では、AIやデータサイエンス、Web開発など、幅広い分野で標準的な言語の1つとなっています。

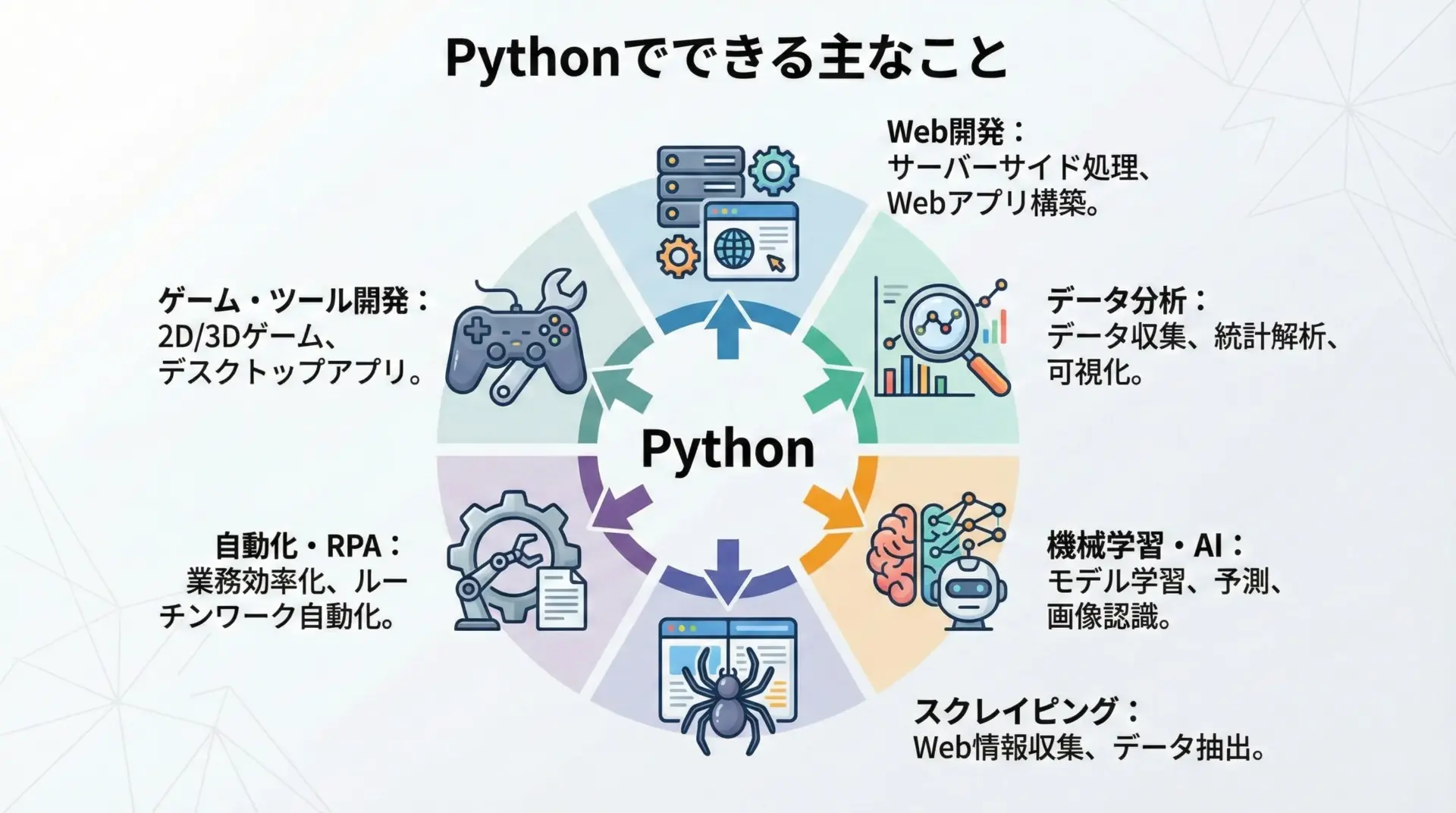

Pythonでできる主なこと

Pythonで実現できる代表的な分野を、用途とイメージが結びつくように整理します。

Pythonでは、例えば次のような開発ができます。

- Webアプリケーション(Django、Flaskなど)

- データ分析や統計処理(Pandas、NumPyなど)

- 機械学習・深層学習(scikit-learn、TensorFlow、PyTorchなど)

- Webスクレイピング(BeautifulSoup、Seleniumなど)

- 作業自動化・RPA的なスクリプト作成

- ゲーム・ツールなどのプロトタイピング

このように、1つの言語で多くの分野をカバーできることがPythonの大きな魅力です。

Pythonのメリット

Pythonのメリットは次のように整理できます。

| 観点 | 特徴 |

|---|---|

| 学習しやすさ | 文法がシンプルで、英語の文章を読むような感覚でコードを書けます。 |

| ライブラリの豊富さ | データ分析や機械学習など、目的別に強力なライブラリが多数存在します。 |

| コミュニティ | 日本語を含む情報が豊富で、困ったときに調べやすいです。 |

| 実行環境 | Windows、Mac、Linuxなど、さまざまな環境で動作します。 |

学習コストが低く、実務でもそのまま使えることが、Pythonが選ばれる最大の理由といえます。

Jupyter Notebookとは?仕組みと用途

Jupyter Notebookの概要

Jupyter Notebookは、ブラウザ上でPythonコードを実行しながら、説明文やグラフ、画像などを1つの「ノートブック」にまとめられるツールです。

「実行可能なメモ帳」あるいは「動く資料」とイメージすると分かりやすいです。

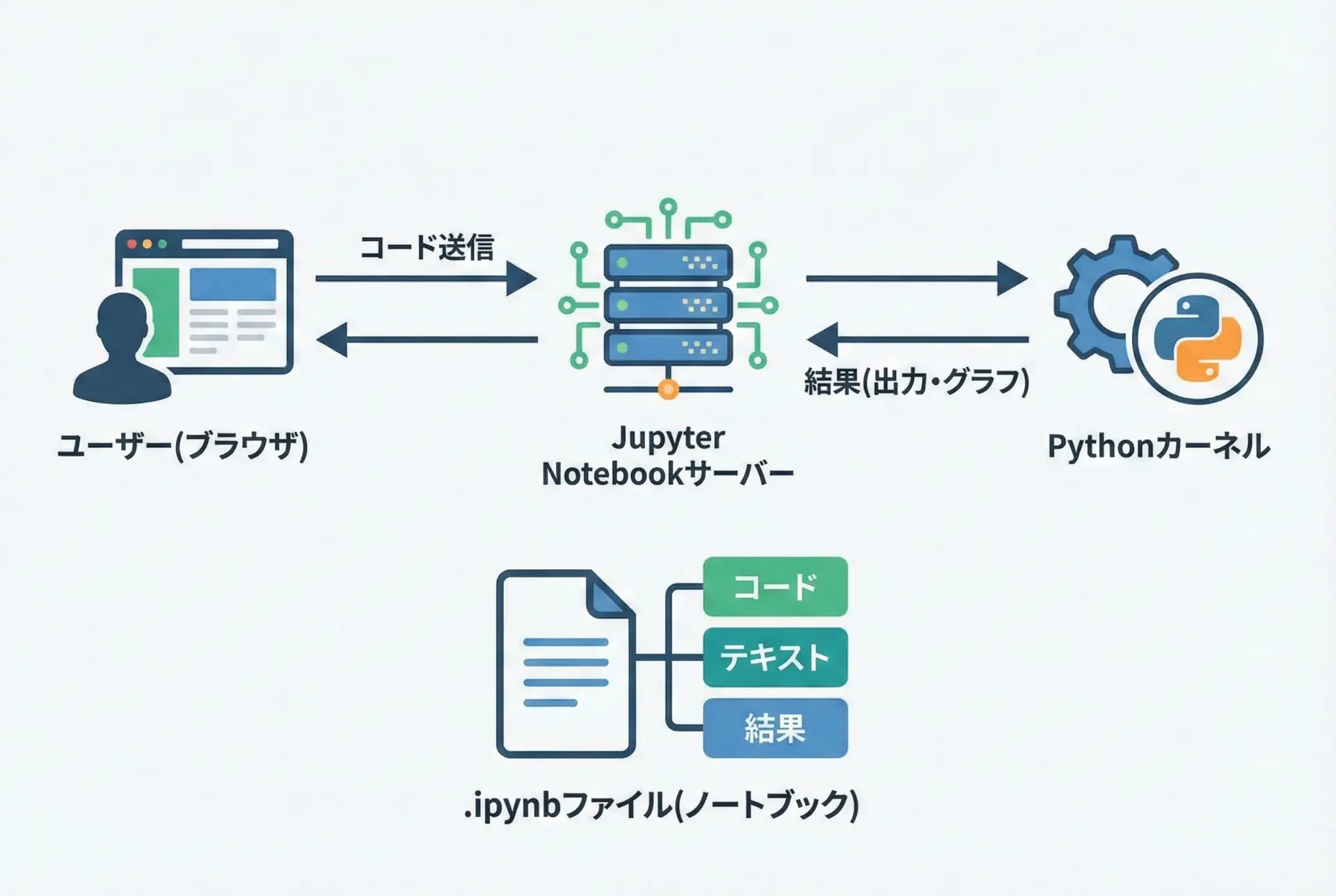

Jupyter Notebookの仕組み

Jupyter Notebookは、次のような構造で動作しています。

- ブラウザ上でノートブックを開く

- コードセルにPythonコードを書いて実行する

- バックグラウンドのPythonカーネルがコードを実行する

- 実行結果がその場に表示される

- コードや結果を含んだ状態が、

.ipynbというファイルに保存される

このように、コード・説明・結果を一体化して管理できるのが大きな特徴です。

Jupyter Notebookの主な用途

Jupyter Notebookは、次のような用途によく使われます。

- Pythonの学習ノートとして

- データ分析や統計解析のレポート作成

- 機械学習モデルの実験・検証ログ

- 技術ブログやチュートリアルの元データ

- 授業・研修用の教材

特に、「試しながら覚える」「結果を見ながら考える」作業に非常に向いているツールです。

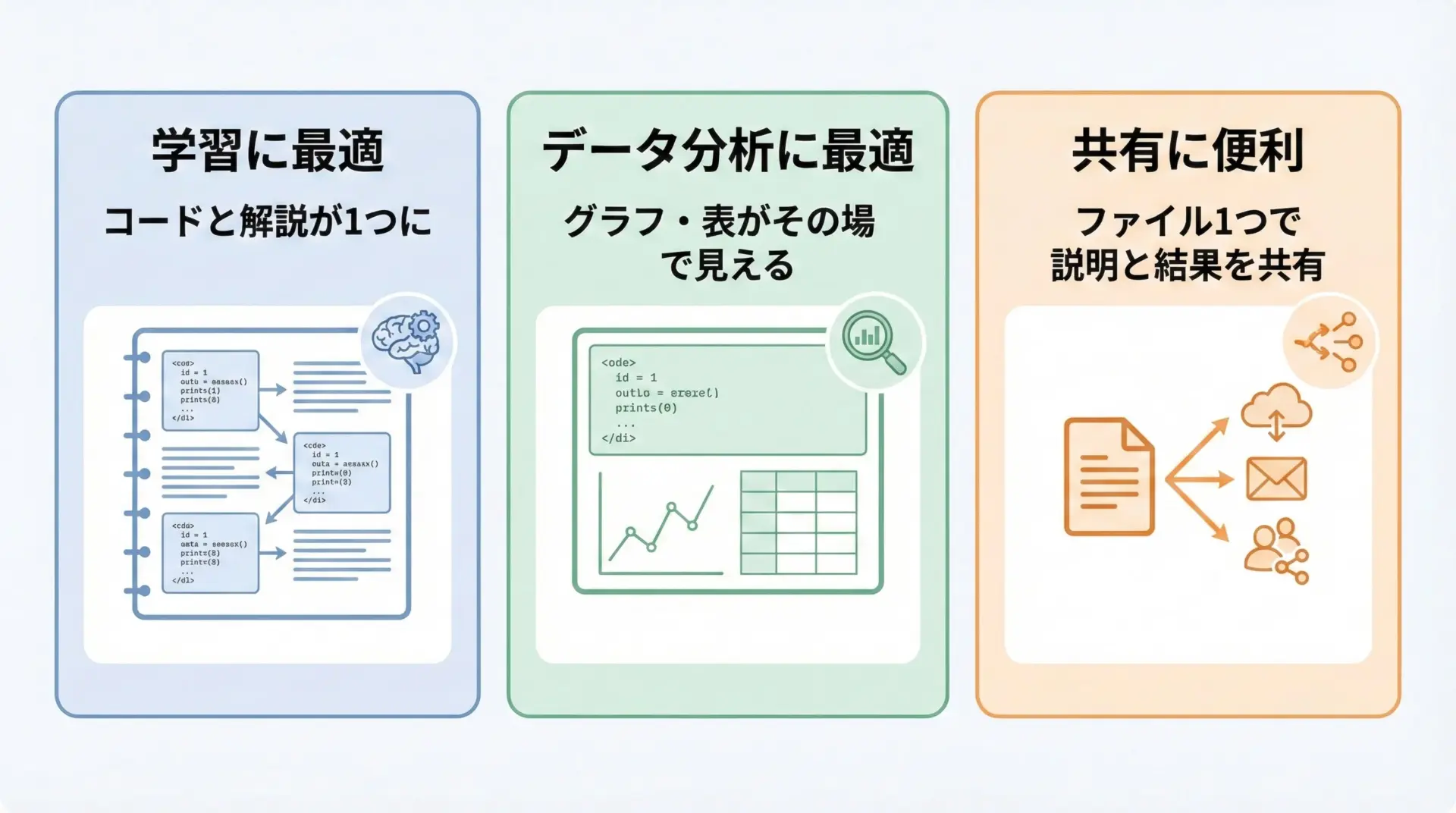

Python×Jupyter Notebookを使うメリット

なぜ組み合わせると強力なのか

PythonとJupyter Notebookを組み合わせると、次のようなメリットがあります。

Pythonは実行力(Jupyterの中身)を、Jupyter Notebookは表現力(ノート・レポートの形)を担当します。

この組み合わせによって、例えば次のことがやりやすくなります。

- 学んだ内容を、その場でコードにして試す

- 試した結果をグラフや表で確認する

- 解説文を併記して「ドキュメント化」する

- そのファイルをチームに配布して再現してもらう

「コードを書く」「結果を見る」「ノートを残す」を1つの画面で完結できるのが、最大のメリットです。

PythonとJupyter Notebookのインストール手順

Pythonのインストール方法

Python公式サイトからのインストール

Python単体をインストールする場合は、公式サイトからダウンロードします。

- ブラウザで

https://www.python.org/にアクセスする - 上部メニューの「Downloads」をクリック

- 自分のOSに合った最新版のPythonインストーラをダウンロード

- ダウンロードしたインストーラを実行

特にWindowsでは、インストール画面の最初に出てくる「Add Python to PATH」にチェックを入れることが重要です。

これにチェックを入れると、コマンドプロンプトからpythonコマンドが使えるようになります。

インストール時の主要オプション

インストール画面では、次のようなポイントを確認します。

- インストール先フォルダ(基本的にはデフォルトで問題ありません)

- PATHへの追加(Windowsのみ特に重要)

- PIP(パッケージ管理ツール)のインストール(通常は自動で有効)

特に理由がなければ、初心者の方はデフォルト設定のまま進めて問題ありません。

AnacondaでPythonとJupyter Notebookを一括インストール

Anacondaとは何か

Anaconda(アナコンダ)は、Python本体に加えて、データ分析・機械学習向けのライブラリやJupyter Notebookなどをまとめてインストールできるディストリビューションです。

データ分析や機械学習が主目的であれば、Anacondaを使って一括インストールするのがおすすめです。

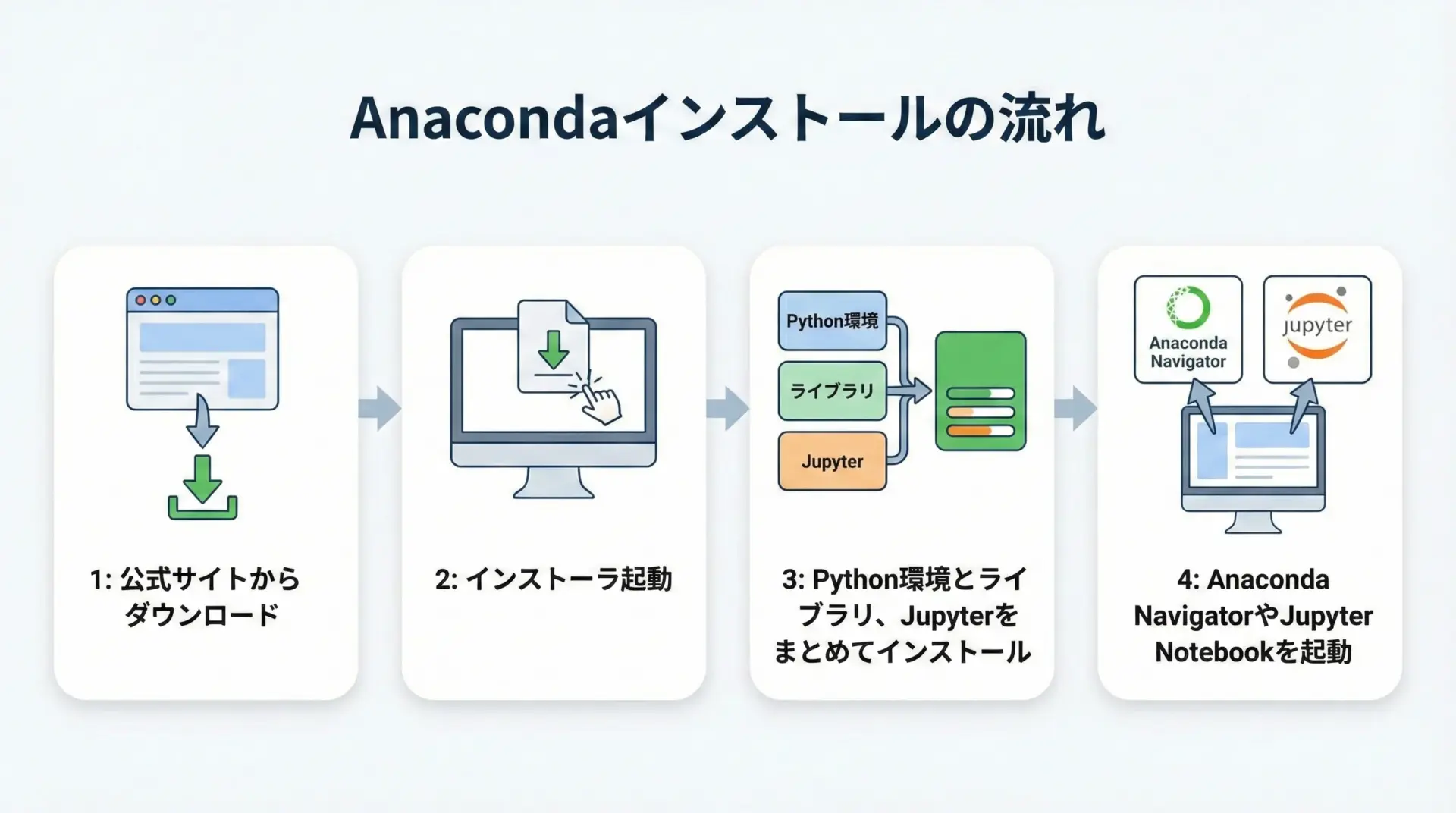

Anacondaによる一括インストールの流れ

- ブラウザで

https://www.anaconda.com/にアクセス - 「Download」から自分のOSに合ったインストーラをダウンロード

- インストーラを実行し、画面の指示に従って進める

- インストール後、スタートメニュー(またはLaunchpad)から「Anaconda Navigator」を起動

- Navigatorから「Jupyter Notebook」を起動できるようになります

Anacondaでは、condaという強力なパッケージ・環境管理ツールも同時に利用できるため、後述する仮想環境の運用にも便利です。

Windows/Mac/Linux別のインストールポイント

Windowsでのポイント

Windowsでは、次の点に気を付けます。

- Python公式インストーラ使用時は「Add Python to PATH」に必ずチェック

- PowerShellや「Windowsターミナル」から

pythonコマンドを使えるようにする - Anaconda利用時は、既存のPythonとの競合を避けるため、どちらか一方に絞るとトラブルが少ないです

Macでのポイント

Macには、すでにシステム用Pythonが入っている場合がありますが、それは直接触らず、ユーザー用に別途インストールするのがおすすめです。

- Homebrewを使う場合

ターミナルで次のように実行します。

# Homebrewのインストール(未導入なら)

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Pythonのインストール

brew install python- 公式インストーラを使う場合は、サイトから.pkgファイルをダウンロードして実行します。

Linuxでのポイント

Linuxディストリビューションには、多くの場合Pythonがプリインストールされています。

開発用にはパッケージマネージャから最新版をインストールすると便利です。

例として、Ubuntuの場合は次のようになります。

sudo apt update

sudo apt install python3 python3-pip各ディストリビューションのパッケージ名やコマンドは、公式ドキュメントで確認するようにします。

インストール後の動作確認方法

Pythonのバージョン確認

インストールが正しく行われたかどうかは、ターミナル(またはコマンドプロンプト)で次のように確認します。

python --version

# または環境によっては

python3 --versionPython 3.12.1このようにバージョンが表示されれば、Python自体は正常にインストールされています。

Jupyter Notebookの起動確認

次に、Jupyter Notebookが使えるか確認します。

ターミナル(またはAnaconda Prompt)で次のコマンドを実行します。

jupyter notebookブラウザが自動で立ち上がり、Jupyterのホーム画面が表示されれば成功です。

もし'jupyter' is not recognizedのようなエラーが出る場合は、PATHにJupyterが含まれていないか、インストール自体がされていない可能性があります。

その場合は、pip install jupyterやAnacondaの導入を検討します。

Jupyter Notebookの基本的な使い方

Jupyter Notebookの起動方法と画面構成

起動方法

Jupyter Notebookは、ターミナル(またはAnaconda Prompt)から次のように起動します。

jupyter notebook実行すると、自動的にブラウザが開き、Jupyterの「ファイルブラウザ画面」が表示されます。

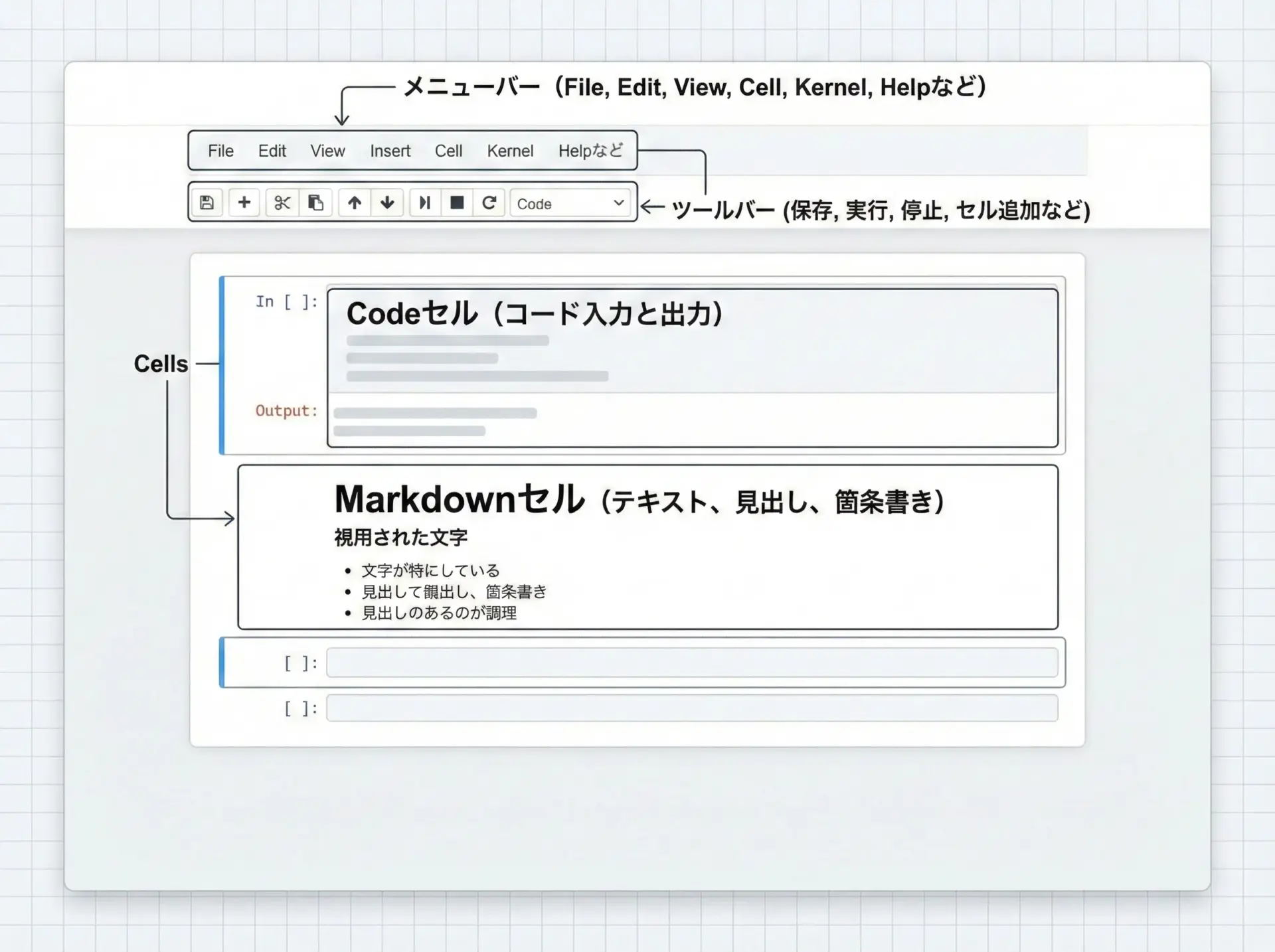

画面構成の概要

ノートブックを開くと、次のようなエリアで構成された画面が表示されます。

- メニューバー: ファイル保存、実行、表示などの各種メニュー

- ツールバー: 実行ボタンやセル追加ボタンなど、よく使う機能のアイコン

- セルエリア: コードやテキストを記述する「セル」が縦に並ぶ領域

Jupyterでは、セル単位で処理を考えるのが使いこなしのポイントです。

新規ノートブック作成と保存方法

新規ノートブックの作成

- Jupyterのホーム画面(ファイル一覧)で、右上の「New」ボタンをクリック

- 「Python 3(バージョンは環境による)」を選択

- 新しいタブで空のノートブックが開きます

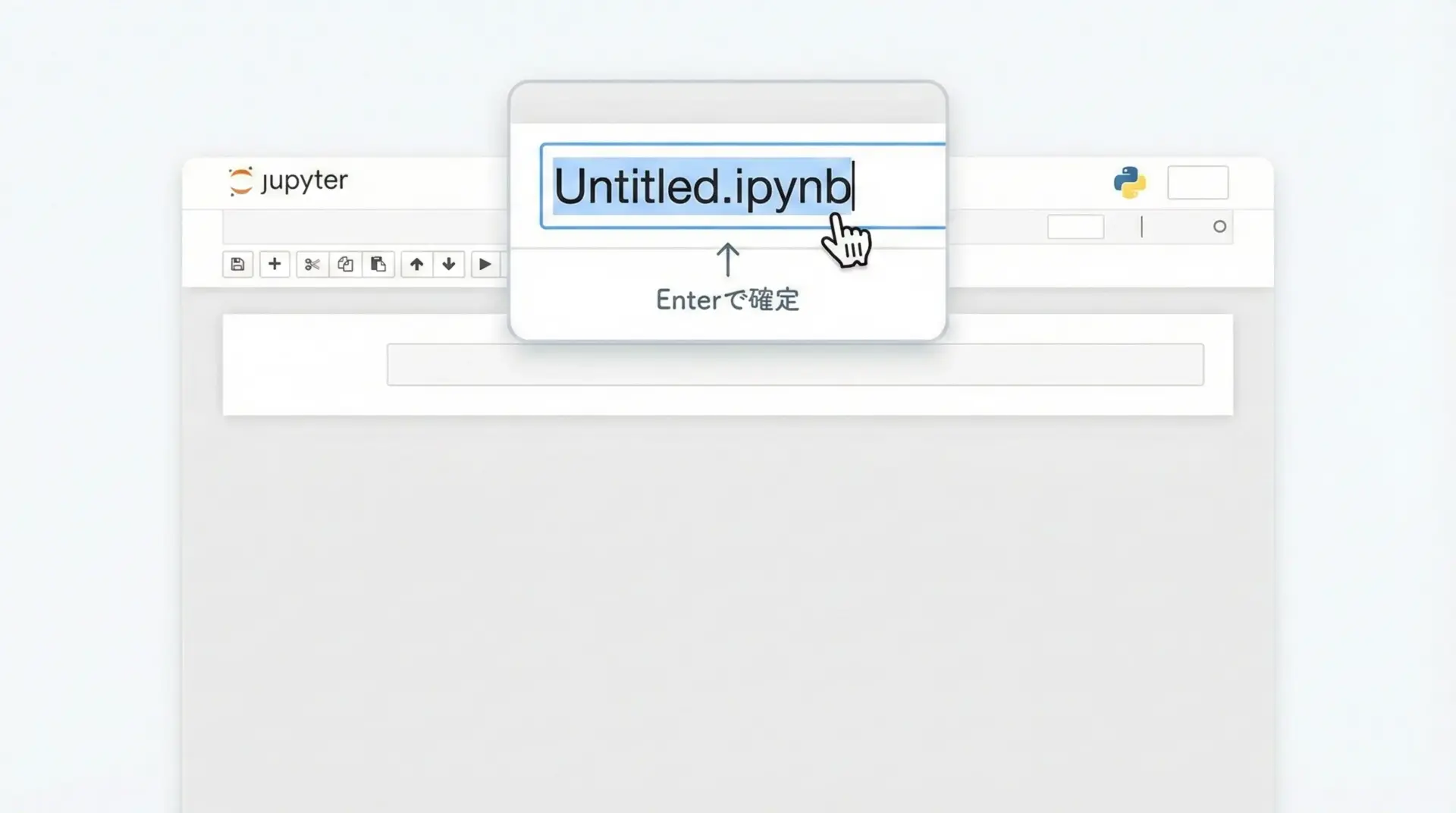

ノートブックの名前変更と保存

ノートブックの左上にはタイトル(ファイル名)が表示されています。

初期状態ではUntitled.ipynbなどの名前になっています。

- タイトル部分をクリック

- ポップアップの入力欄に新しい名前を入力

- Enterキーで確定

保存は、次のいずれかの方法で行えます。

- ツールバーの「フロッピーディスク」アイコンをクリック

- メニューの「File → Save and Checkpoint」を選択

- キーボードショートカット

Ctrl + S(MacはCmd + S)を押す

ノートブックは自動保存機能もありますが、こまめに手動保存しておくと安心です。

セルの種類(Code/Markdown)と使い分け

セルの種類

Jupyter Notebookのセルには主に次の2種類があります。

- Codeセル: Pythonコードを記述して実行するセル

- Markdownセル: 解説文や見出し、箇条書きなどを記述するセル

コードと説明を明確に分けることで、読みやすいノートブックになります。

セルの種類の切り替え

セルを選択した状態で、次の方法で種類を変更できます。

- ツールバーのプルダウン(最初は「Code」と表示)から「Markdown」を選ぶ

- キーボードショートカットを使う

- Codeセルにする:

Y - Markdownセルにする:

M

- Codeセルにする:

(いずれも、コマンドモード時に有効です。後述のショートカットで解説します。)

セルの実行方法とショートカットキー

セルの実行方法

Codeセルを実行するには、いくつかの方法があります。

- ツールバーの「再生ボタン(▷)」をクリック

- キーボードで

Shift + Enterを押す(実行して次のセルへ移動) - キーボードで

Ctrl + Enter(MacはCmd + Enter)を押す(実行して同じセルにとどまる)

実行されると、セルの左側にIn [1]のような実行番号が表示され、標準出力はセルの直下に表示されます。

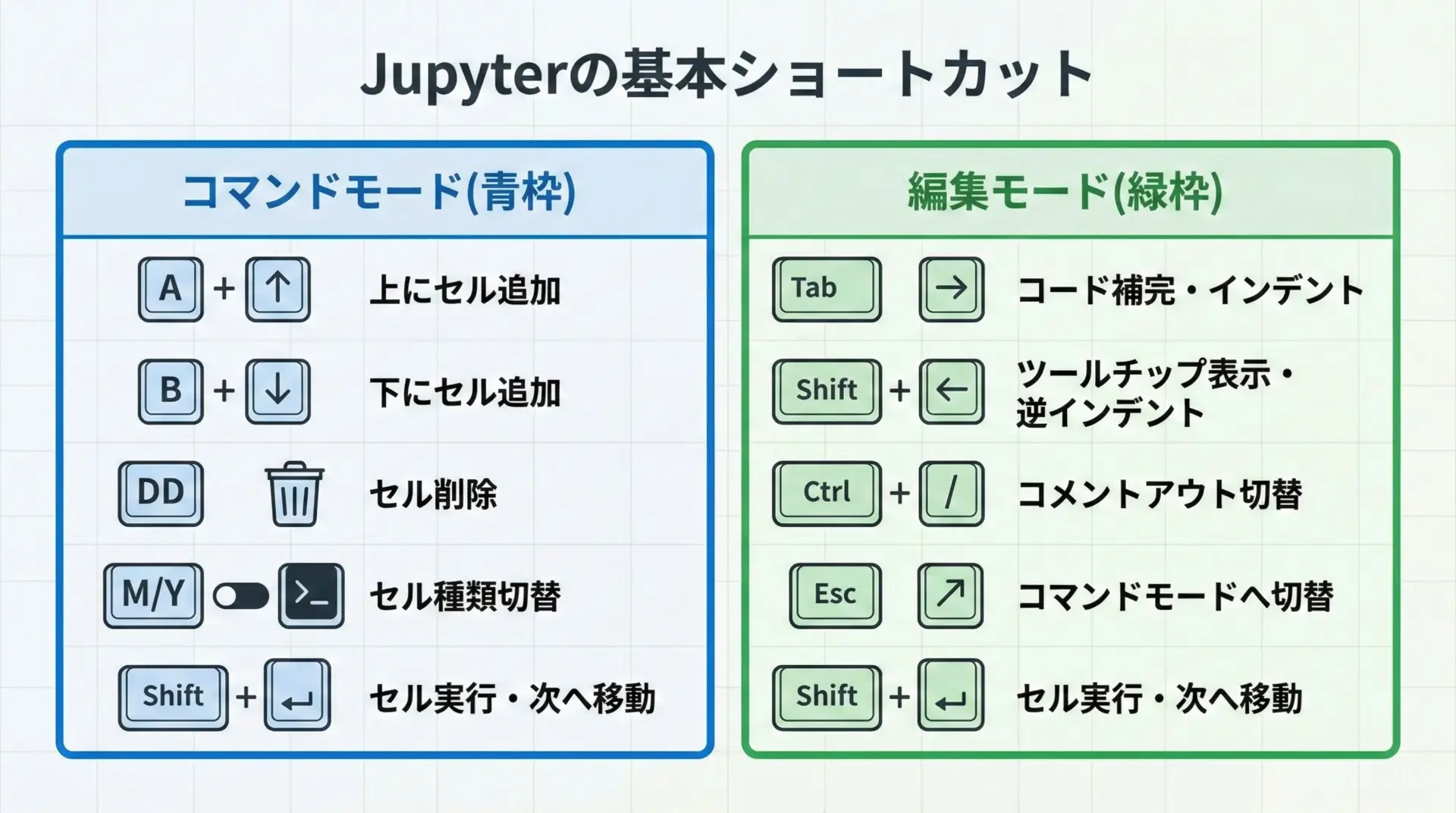

よく使うショートカットキー

Jupyterには多数のショートカットがありますが、最低限次を覚えておくと非常に効率が上がります。

| モード | 操作 | キー |

|---|---|---|

| 共通 | セル実行 & 次へ | Shift + Enter |

| 共通 | セル実行のみ | Ctrl + Enter(MacはCmd + Enter) |

| コマンド | 上にセルを挿入 | A |

| コマンド | 下にセルを挿入 | B |

| コマンド | セル削除 | D → D(続けて2回押す) |

| コマンド | Markdownセルに変更 | M |

| コマンド | Codeセルに変更 | Y |

| コマンド↔編集 | 編集モードへ | Enter |

| 編集↔コマンド | コマンドモードへ | Esc |

慣れてきたら、マウスよりもキーボード中心で操作すると作業効率が大きく向上します。

ノートブックの保存形式(ipynb)とエクスポート方法

.ipynb形式とは

Jupyter Notebookは、デフォルトでは.ipynb(アイピーワイエヌビー)という拡張子で保存されます。

このファイルには、次のような情報が含まれています。

- セルの種類(Code/Markdown)

- セル内の内容(コードやテキスト)

- 実行結果(出力、グラフなど)

- 実行履歴(実行番号など)

つまり、ノートブックの「状態」が丸ごと1ファイルになっていると考えると分かりやすいです。

PDFやHTMLへのエクスポート

他の人に配布する場合や、レポートとして提出したい場合には、PDFやHTMLにエクスポートすることがよくあります。

- メニューバーの「File → Download as」(または「Save and Export」)を選択

- 目的に応じて、次のような形式を選びます。

- HTML(.html)

- PDF(.pdf)

- Markdown(.md)

- Pythonスクリプト(.py)

特にHTML形式は、グラフなども含めてそのままブラウザで閲覧できるため、閲覧環境を選ばずに共有しやすいです。

Python×Jupyter Notebookの実践テクニック

Pythonの基本文法をJupyter Notebookで学ぶ

Hello Worldを実行してみる

まずは、最も基本的なPythonコードである「Hello, World!」をJupyterで実行してみます。

# 最初のPythonプログラム

# 画面に文字を出力するだけのシンプルな例です

print("Hello, World!")Hello, World!Jupyterでは、コードを書いてすぐ実行・確認できるため、基本文法の学習に非常に適しています。

変数・リスト・ループを試す

Jupyterでは、セルごとに少しずつコードを書いて試せるので、変数やループの動作確認にも向いています。

# 変数とリスト、for文の基本例

# 変数の定義

message = "Python×Jupyter Notebook"

count = 3

# リストの定義

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# 文字列の繰り返し表示

for i in range(count):

print(f"{i+1}回目: {message}")

print("numbersの合計:", sum(numbers))1回目: Python×Jupyter Notebook

2回目: Python×Jupyter Notebook

3回目: Python×Jupyter Notebook

numbersの合計: 15このように、1つのセルで1つの概念を試すようにノートを構成すると、復習しやすい学習ノートになります。

グラフ描画(Matplotlib)をJupyter Notebookで表示する

Matplotlibの基本的な使い方

グラフ描画には、Pythonの代表的なライブラリであるMatplotlibを使います。

Jupyterとの相性も非常に良く、セルを実行するだけでグラフがその場に表示されます。

まずは、インポートと簡単な折れ線グラフの例です。

# Matplotlibを使った簡単なグラフ描画の例

import matplotlib.pyplot as plt

# ノートブック上にグラフを直接表示するためのおまじない

%matplotlib inline

# データの準備

x = [1, 2, 3, 4, 5]

y = [10, 8, 6, 4, 2]

# グラフの描画

plt.figure(figsize=(6, 4)) # グラフのサイズを指定

plt.plot(x, y, marker="o") # 折れ線グラフを描画

plt.title("Sample Line Plot") # グラフタイトル

plt.xlabel("X value") # X軸ラベル

plt.ylabel("Y value") # Y軸ラベル

plt.grid(True) # グリッド線の表示

plt.show() # グラフを表示(ノートブック上に折れ線グラフが表示される)Jupyterでは、コードのすぐ下にグラフが出るため、「数値→グラフ」の対応関係を直感的に理解しやすいです。

データ分析(Pandas)をJupyter Notebookで行う

Pandasで表形式データを扱う

Pandasは、表形式データ(行と列からなるデータ)を扱うためのライブラリです。

Jupyterと組み合わせると、データフレームが表形式で綺麗に表示されるので、データ分析に非常に便利です。

# Pandasを使った簡単なデータ分析の例

import pandas as pd

# 辞書からデータフレームを作成

data = {

"名前": ["Alice", "Bob", "Charlie", "Diana"],

"年齢": [24, 27, 22, 32],

"得点": [88, 92, 79, 95]

}

df = pd.DataFrame(data)

# データフレームの表示

df(ノートブック上に表形式で名前・年齢・得点が表示される)基本的な統計量の確認

Pandasには、データの概要を手早く確認できる機能が多数あります。

# データの先頭行・要約統計量を表示

display(df.head()) # 先頭5行を表示(この例では全行)

print("--- 基本統計量 ---")

display(df.describe()) # 数値列の統計量を表示(先頭数行の表と、count/mean/std/min/25%/50%/75%/maxなどの統計量表が表示される)Jupyter上でPandasを使うことで、データの中身や傾向を、視覚的に確認しながら分析を進められます。

Jupyter Notebookでの仮想環境(venv・conda)の使い方

なぜ仮想環境が必要か

Pythonでは、プロジェクトごとに必要なライブラリやバージョンが異なることがよくあります。

仮想環境を使うことで、他のプロジェクトとライブラリ構成を分離し、互いに干渉しないようにできるため、実務ではほぼ必須の概念です。

Jupyter Notebookでも、仮想環境ごとに別々のカーネルを用意し、環境ごとにノートブックを動かすことができます。

venvによる仮想環境の作成とJupyterへの登録

標準のvenvモジュールを使った例です。

# プロジェクトフォルダへ移動

cd myproject

# 仮想環境の作成(venvという名前)

python -m venv venv

# 仮想環境の有効化(Windows)

venv\Scripts\activate

# 仮想環境の有効化(Mac/Linux)

source venv/bin/activate仮想環境を有効化した状態で、Jupyterとカーネル登録用のパッケージをインストールします。

# Jupyterとipykernelのインストール

pip install jupyter ipykernel

# 仮想環境をJupyterのカーネルとして登録

python -m ipykernel install --user --name myproject-env --display-name "Python (myproject)"登録が完了すると、Jupyter NotebookやJupyterLabの「Kernel → Change kernel」からPython (myproject)を選べるようになります。

conda環境をJupyterで使う

Anacondaを利用している場合は、condaで環境を作成します。

# conda環境の作成

conda create -n myenv python=3.12

# 環境の有効化

conda activate myenv

# 必要なパッケージのインストール

conda install jupyter ipykernel

# カーネルとして登録

python -m ipykernel install --user --name myenv --display-name "Python (myenv)"プロジェクトごとに環境を分け、Jupyterのカーネルも分けておくと、長期的に管理しやすい構成になります。

Notebook拡張機能(JupyterLab・Extensions)の活用方法

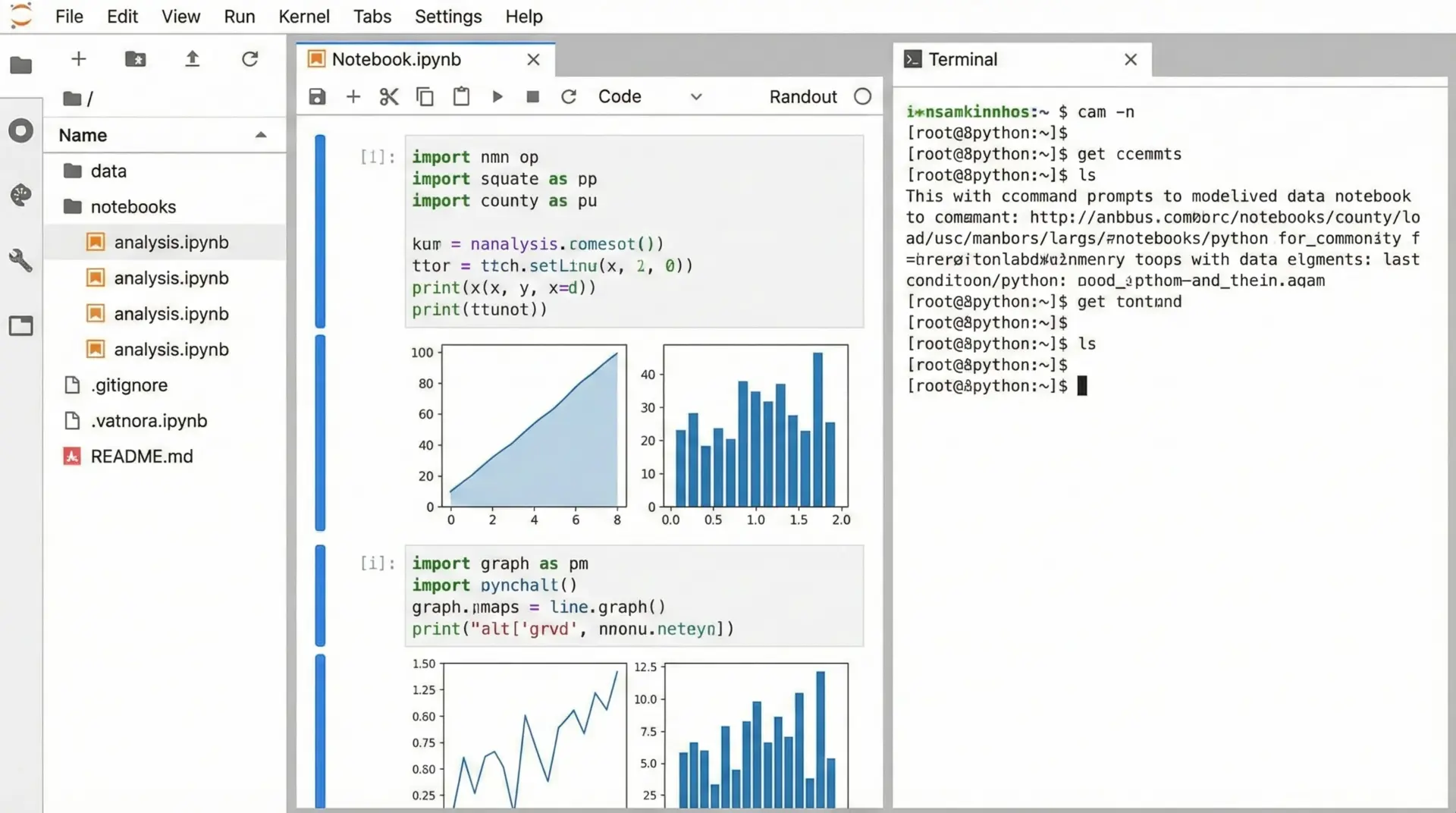

JupyterLabとは

JupyterLabは、従来のJupyter Notebookの進化版インターフェースです。

複数のノートブックやターミナル、ファイルブラウザなどを1つのウィンドウでタブや分割表示しながら扱えます。

JupyterLabは次の特徴があります。

- 複数ノートブックをタブや分割で同時表示

- ターミナルやテキストエディタ、コンソールを統合

- 拡張機能によるカスタマイズが容易

インストールは次のように行います。

# pipでインストールする場合

pip install jupyterlab

# 起動

jupyter labAnacondaを利用している場合は、Anaconda Navigatorからボタン1つで起動することもできます。

便利なNotebook拡張機能

Jupyter NotebookやJupyterLabには、多くの拡張機能(Extensions)が存在します。

例えば次のようなものがあります。

- 目次(TOC)の自動生成

- コードの折りたたみ

- セルの実行時間の表示

- 変数一覧のサイドバー表示

JupyterLabの拡張機能は、JupyterLab内の拡張マネージャやpip/conda経由で追加できます。

代表的な拡張機能パッケージとしてはjupyterlab-lsp(コード補完・エラーチェック)などがあります。

最初は標準機能で十分ですが、慣れてきたら作業スタイルに合った拡張機能を導入すると、生産性が大きく向上します。

チームで共有するためのJupyter Notebook運用ポイント

共有の基本パターン

チームでJupyter Notebookを共有する場合、主な方法は次のようになります。

- Git(GitHub/GitLabなど)で

.ipynbファイルをバージョン管理 - PDFやHTMLにエクスポートして報告資料として配布

- JupyterHubや社内Jupyterサーバーで共有環境を構築

- Google Colabなどのクラウドサービス上で共有

「誰が、どの環境で、どのデータにアクセスできるか」を意識して方法を選ぶことが大切です。

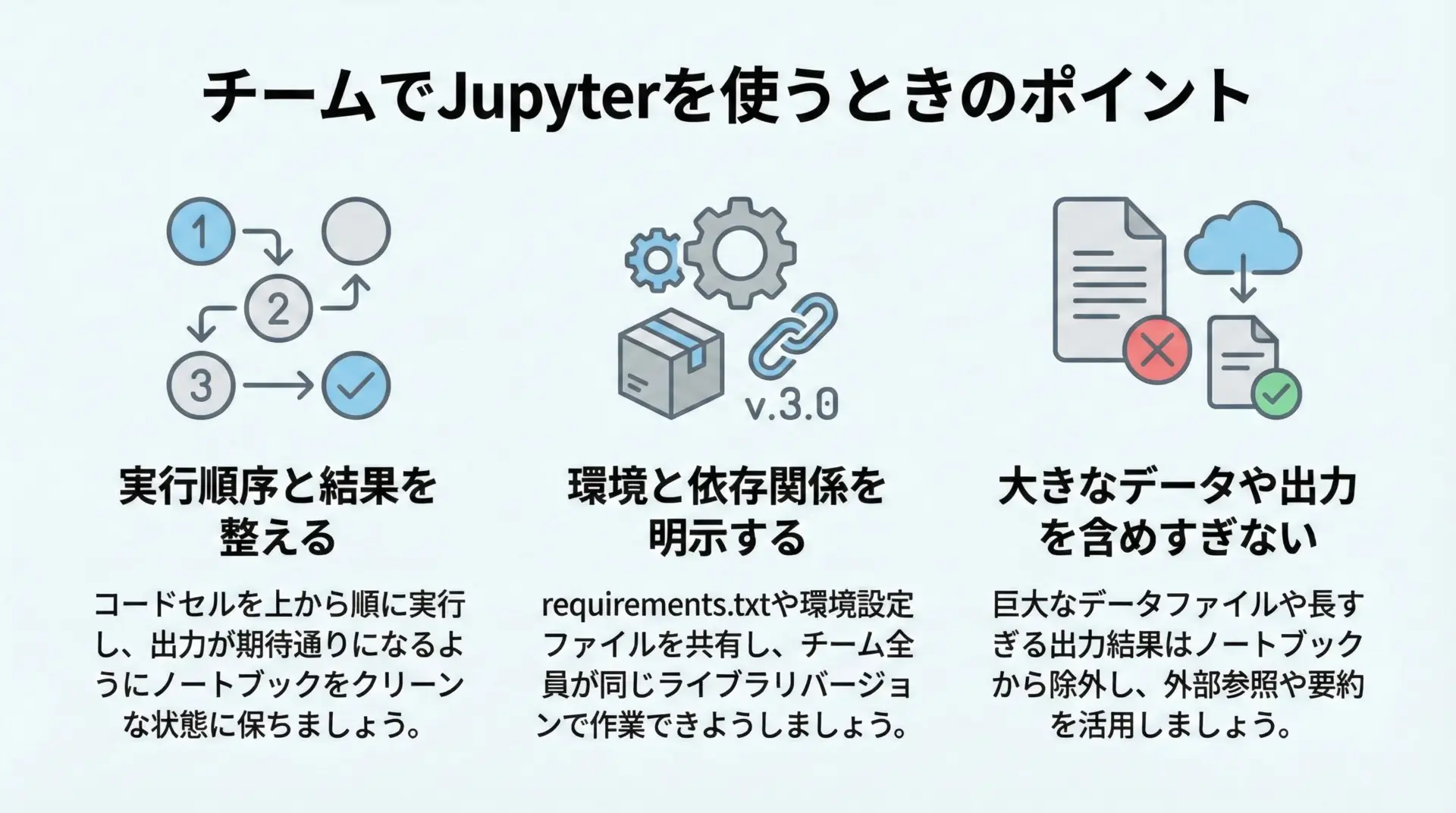

チーム運用時の注意点

チームでのJupyter Notebook運用では、次の点に注意するとトラブルが減ります。

- 実行順序を1から順に保つ

実行番号がバラバラだと、どの順序で実行すればよいか分からなくなります。提出前や共有前には、メニューの「Kernel → Restart & Run All」で上から順に実行し直しておくと良いです。 - ライブラリや環境を明記する

先頭のセルや別ファイルで、使用しているPythonバージョンやライブラリのバージョンを記録しておきます。requirements.txtやenvironment.ymlを併用するとより安心です。 - 不要な出力や巨大な結果を残さない

巨大なデータフレームの中身を丸ごと表示したまま共有すると、ファイルサイズが大きくなりすぎたり、閲覧しづらくなります。共有前に不要な出力を消したり、表示行数を絞るようにします。 - セルに丁寧なMarkdownコメントを入れる

後から見返したときに意図が分かるよう、各ステップにMarkdownセルで解説を入れておくと、チームメンバーにとっても理解しやすいノートになります。

Jupyter Notebookは「自分用のメモ」としてだけでなく、「他人に伝えるドキュメント」としての側面も意識して設計することが重要です。

まとめ

PythonとJupyter Notebookは、学習から実務まで幅広く使える非常に強力な組み合わせです。

本記事では、PythonとJupyterのインストール方法、基本的なノートブック操作、グラフ描画やデータ分析の実践例、仮想環境や拡張機能の活用、そしてチームでの運用ポイントまで、一通りの流れを紹介しました。

まずはJupyter Notebook上で小さなPythonコードを試し、少しずつグラフやPandasを取り入れていくことで、自然と実践的なスキルが身についていきます。

環境を整えたら、ぜひ自分の興味あるテーマのノートブックを作成し、試行錯誤を楽しんでみてください。