Pythonでのプログラムの流れを決める上で、bool型は欠かせない存在です。

しかし、TrueやFalseの意味をなんとなくで理解していると、思わぬバグや読みづらいコードにつながります。

この記事では、Pythonのbool型の基本から、True・Falseの判定ルール、落とし穴になりやすいポイントまで、実例と図解を交えながら詳しく解説します。

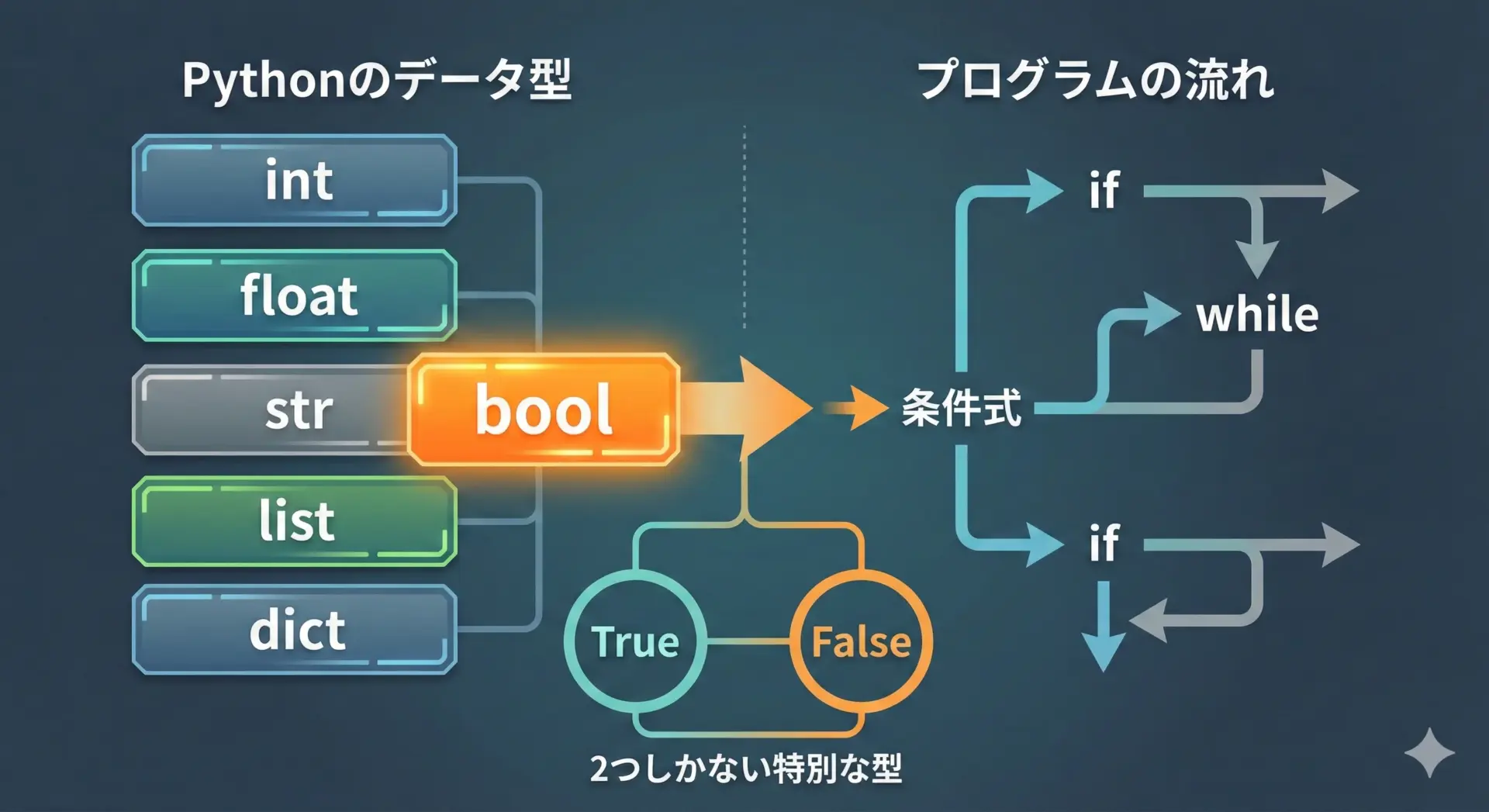

Pythonのbool型とは

bool型の基本と役割

Pythonでは、真(正しい)か偽(誤り)かを表すための専用のデータ型がbool型です。

bool型は取りうる値が2つだけという特徴があり、Pythonではその2つをTrueとFalseというキーワードで表現します。

bool型は、次のような場面で中心的な役割を果たします。

- if文で処理を分岐するとき

- whileループで、ループを続けるかどうか判断するとき

- 比較演算子(==, !=, > など)の結果として返されるとき

- 論理演算子(and, or, not)で条件を組み合わせるとき

Pythonでは、次のようにしてbool型の値を確認できます。

# bool型の基本例

x = True # 真を表すbool値

y = False # 偽を表すbool値

print(x, type(x))

print(y, type(y))True <class 'bool'>

False <class 'bool'>このように、TrueとFalseはどちらも<class ‘bool’>という同じ型であり、条件分岐やループの判断材料として使われます。

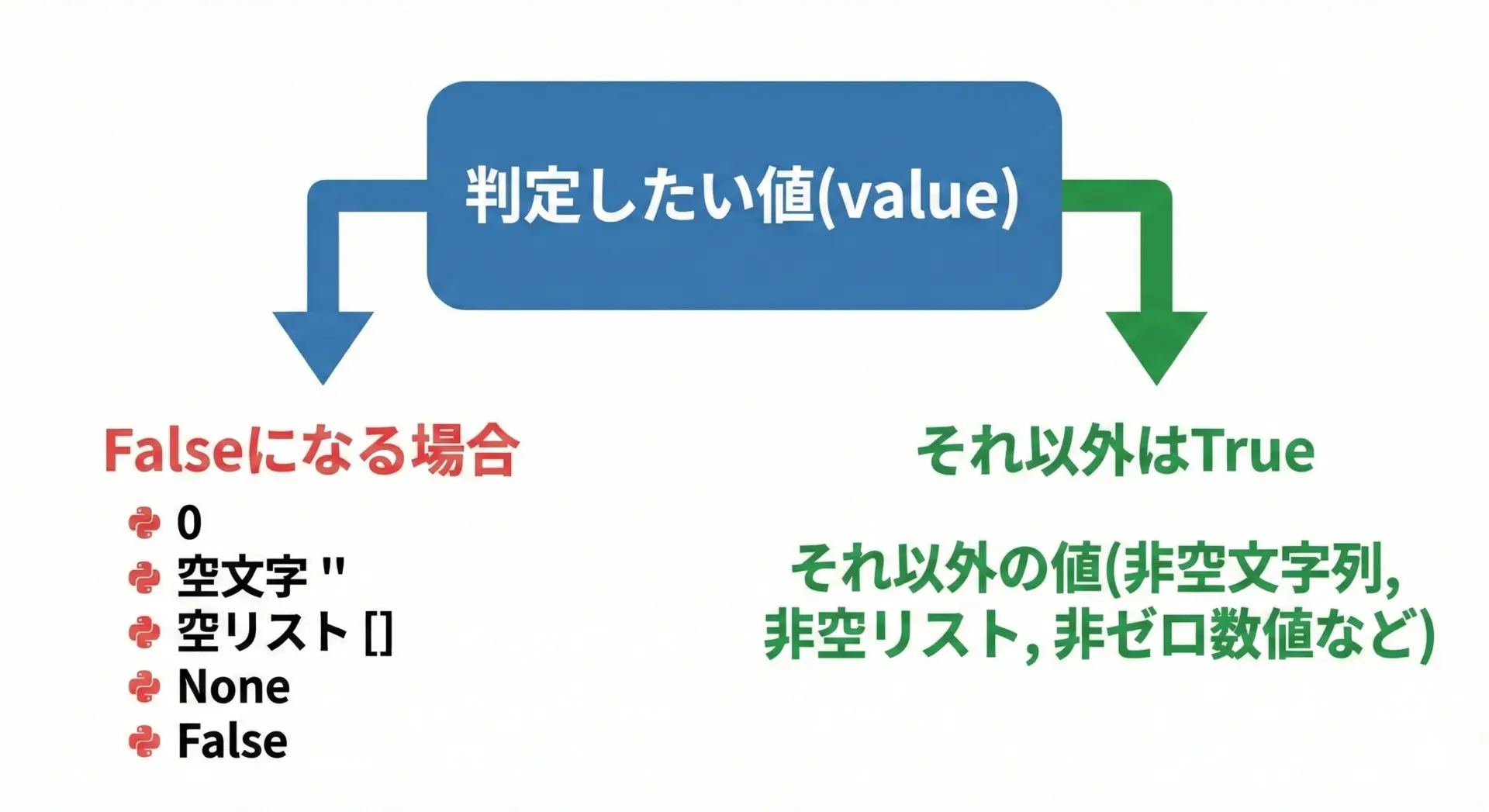

TrueとFalseの意味と判定ルール

PythonのTrueとFalseは、単に「はい」「いいえ」を表すだけではなく、さまざまな値が暗黙的にTrueまたはFalseとして扱われるという特徴があります。

Pythonでbool(値)と書くと、その値がTrueかFalseかを判定できます。

# bool() を使った真偽判定の例

print(bool(True)) # すでにTrue → True

print(bool(False)) # すでにFalse → False

print(bool(1)) # 非ゼロの整数 → True

print(bool(0)) # 0 → False

print(bool("hello")) # 非空文字列 → True

print(bool("")) # 空文字 → False

print(bool([1, 2])) # 要素ありリスト → True

print(bool([])) # 空リスト → False

print(bool(None)) # None → FalseTrue

False

True

False

True

False

True

False

FalsePythonでは、「空」や「0」に相当するものはFalse、それ以外はTrueとみなされるというルールがあります。

この判定ルールは、後で条件分岐やwhileループを理解するときに重要になります。

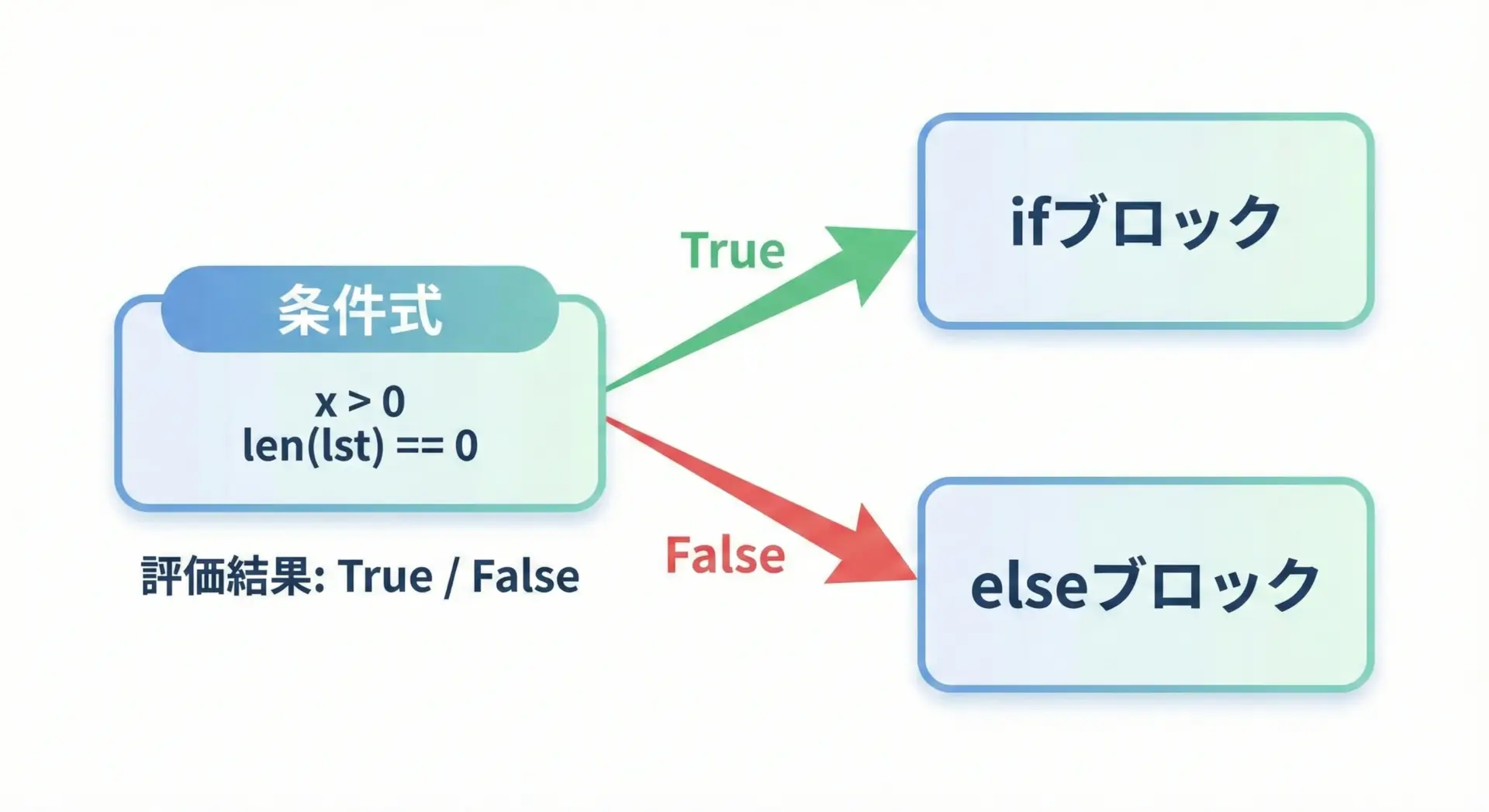

真偽値と条件分岐(if文)の関係

if文は、「条件式を評価し、その結果のbool値(True/False)に応じて処理を分ける構文」です。

Pythonのif文では、条件式の結果としてbool型の値が使われます。

# if文とbool型の関係

x = 5

# x > 0 は比較演算で、結果は True か False になる

if x > 0:

print("x は正の数です")

else:

print("x は0以下です")x は正の数ですここでx > 0は比較演算であり、その評価結果は必ずbool型になります。

if文は、このTrue/Falseをもとに、どちらのブロックを実行するかを決めています。

True・Falseの使い方

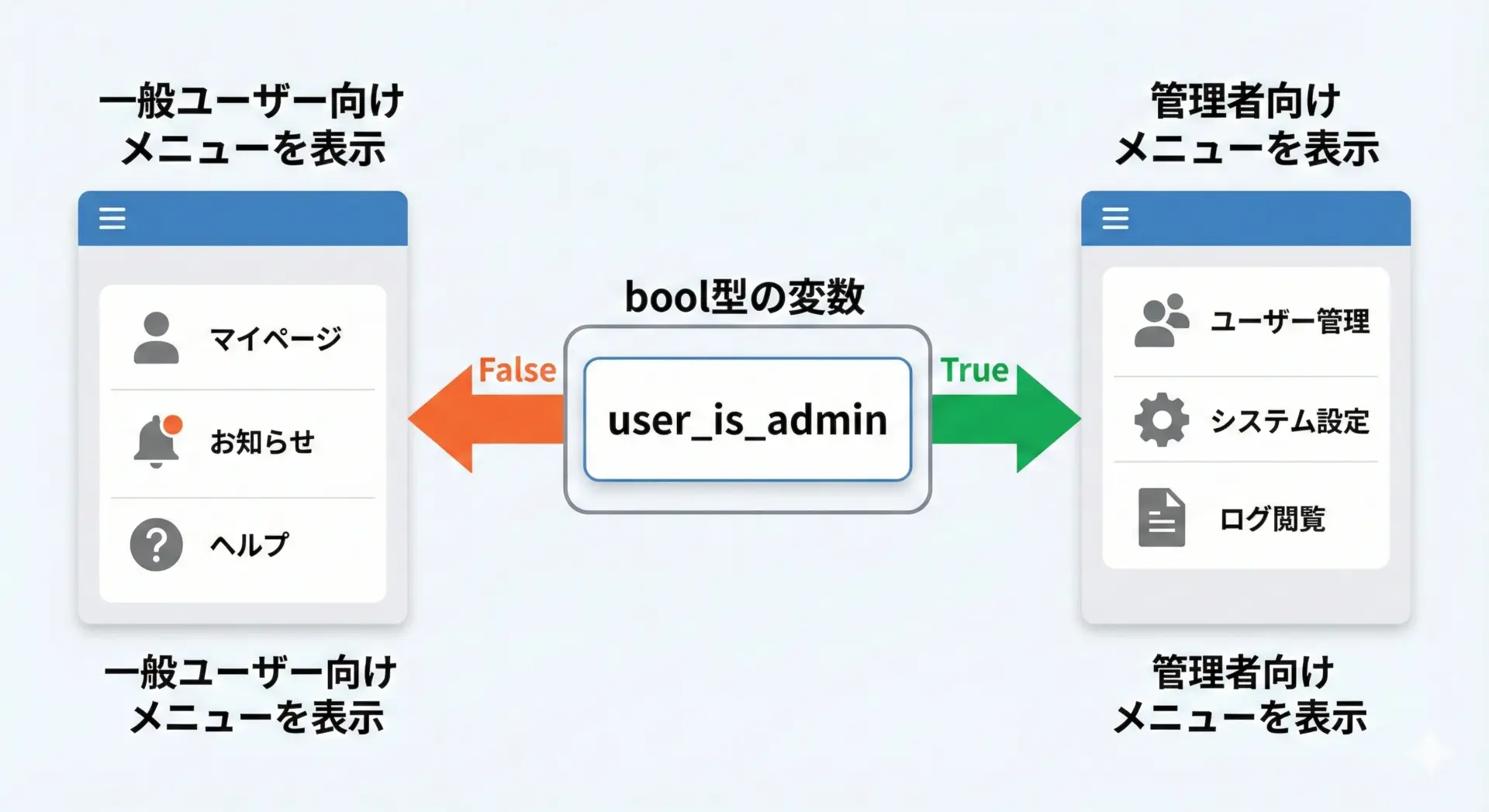

if文でのTrue・Falseの使い方

if文では、条件式を工夫することで、コードを読みやすく書くことができます。

bool型の変数を直接if文に渡すのは自然で読みやすいパターンです。

# bool型変数を使った if 文の例

user_is_admin = True # 管理者かどうかを表すフラグ

if user_is_admin:

print("管理者メニューを表示します")

else:

print("一般ユーザーメニューを表示します")管理者メニューを表示しますこのように、「bool型の変数名が、条件の意味をそのまま表している」と、コードが自然な文章のように読めるようになります。

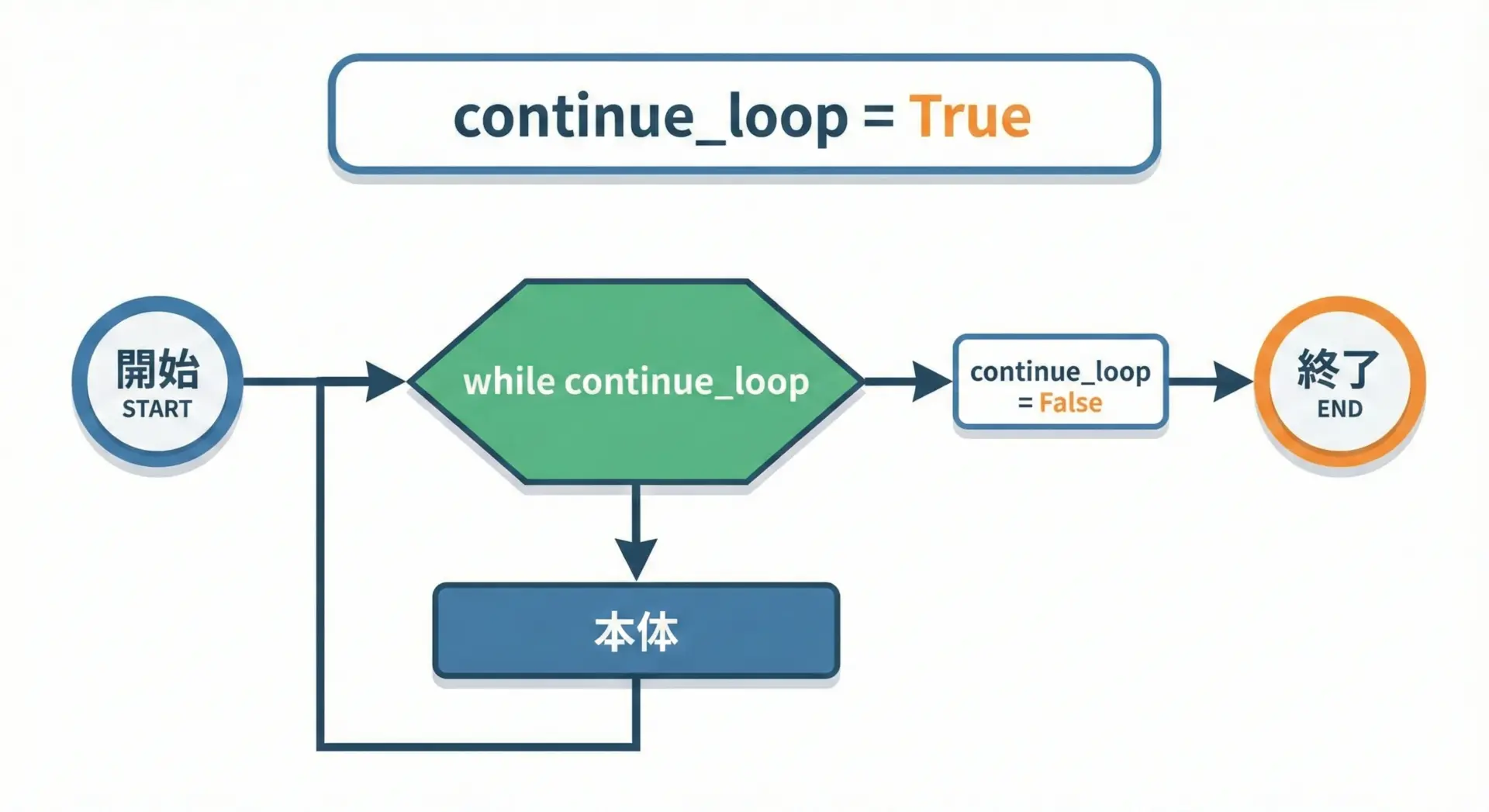

whileループとbool型の活用

whileループは、「条件がTrueの間、繰り返し続ける」構文です。

条件の評価には、やはりbool型が使われます。

# boolフラグを使った while ループ

count = 0

continue_loop = True # ループを続けるかどうかのフラグ

while continue_loop:

print("count:", count)

count += 1

if count >= 3:

# フラグを False にすることでループを終了

continue_loop = False

print("ループ終了")count: 0

count: 1

count: 2

ループ終了このように、ループを制御するフラグをbool型で管理することで、条件が複雑な場合でもロジックを分かりやすく整理できます。

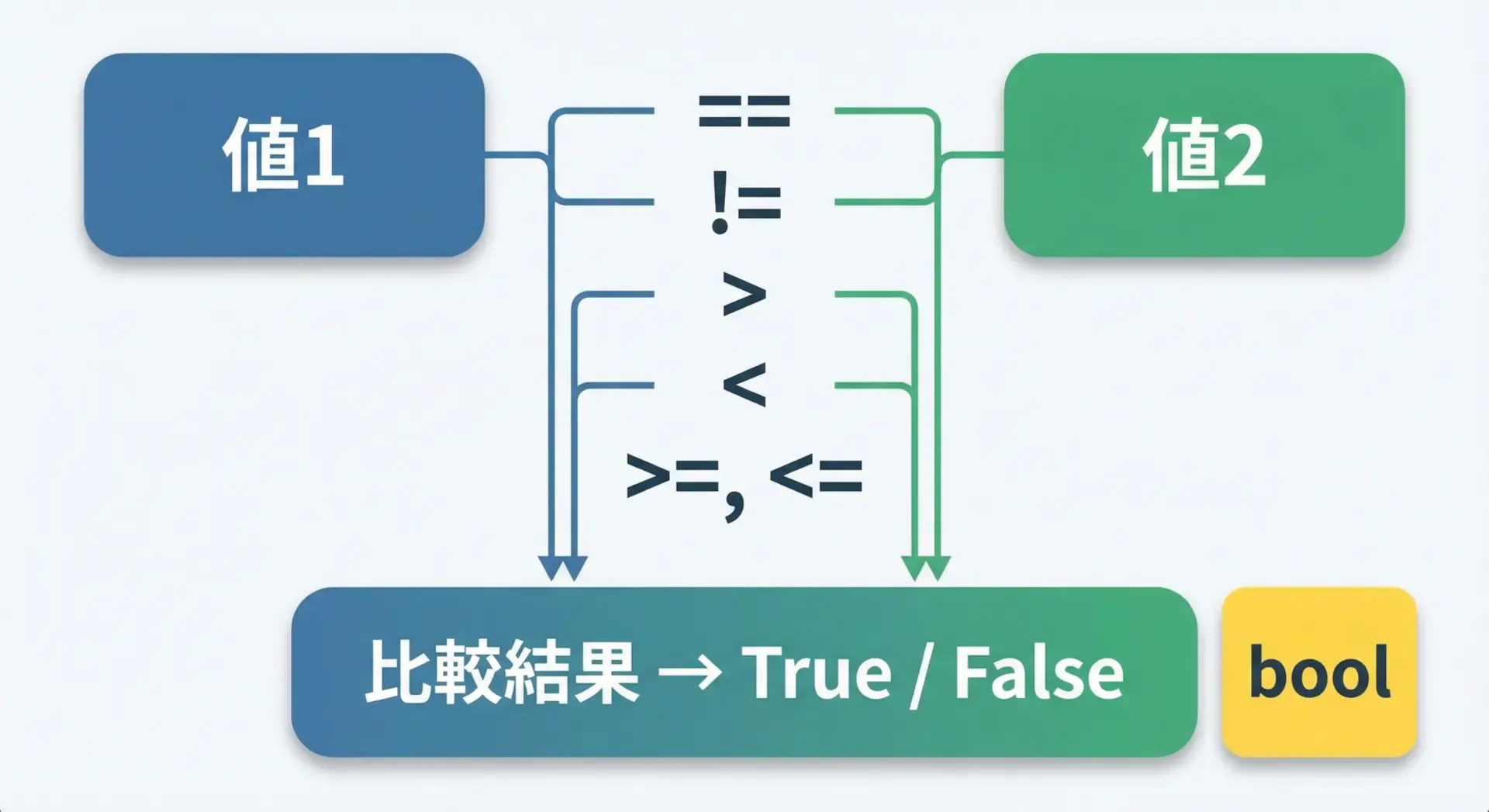

比較演算子とbool型

比較演算子は、2つの値を比較して、その結果をbool型で返すための演算子です。

代表的な比較演算子は次の通りです。

| 演算子 | 意味 | 例 | 結果 |

|---|---|---|---|

| == | 等しいかどうか | 3 == 3 | True |

| != | 等しくないかどうか | 3 != 4 | True |

| > | 大きいかどうか | 5 > 2 | True |

| < | 小さいかどうか | 2 < 5 | True |

| >= | 以上かどうか | 3 >= 3 | True |

| <= | 以下かどうか | 2 <= 3 | True |

# 比較演算子と bool 型の例

a = 10

b = 20

print(a == b) # a と b は等しいか?

print(a != b) # a と b は異なるか?

print(a < b) # a は b より小さいか?

print(a >= 10) # a は10以上か?False

True

True

Trueこれらの演算結果はすべてbool型です。

if文やwhile文では、これらをそのまま条件として利用できます。

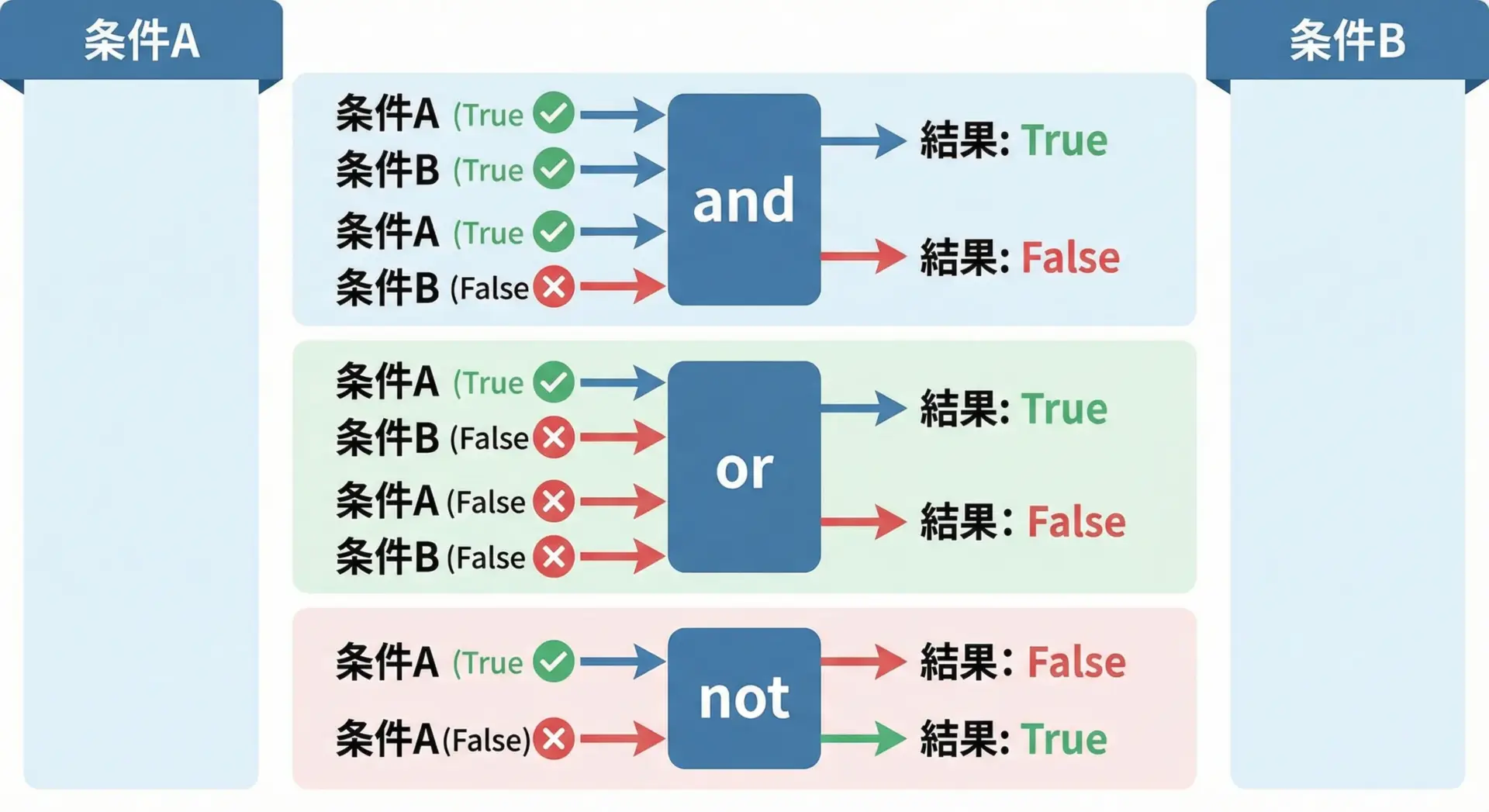

論理演算子とbool型

論理演算子は、複数の条件を組み合わせて1つのbool値にまとめるための演算子です。

Pythonで代表的な論理演算子はand、or、notです。

# 論理演算子の例

age = 25

has_license = True

# age が 18 以上 かつ 運転免許を持っているか?

can_drive = (age >= 18) and has_license

print("運転可能:", can_drive)

# 18歳未満 または 免許を持っていないか?

cannot_drive = (age < 18) or (not has_license)

print("運転不可:", cannot_drive)運転可能: True

運転不可: Falseここではcan_driveやcannot_driveがbool型の変数として扱われています。

条件を分かりやすい名前のbool変数に代入してからif文で使うと、コードの意図が伝わりやすくなります。

bool型の暗黙的な変換と注意点

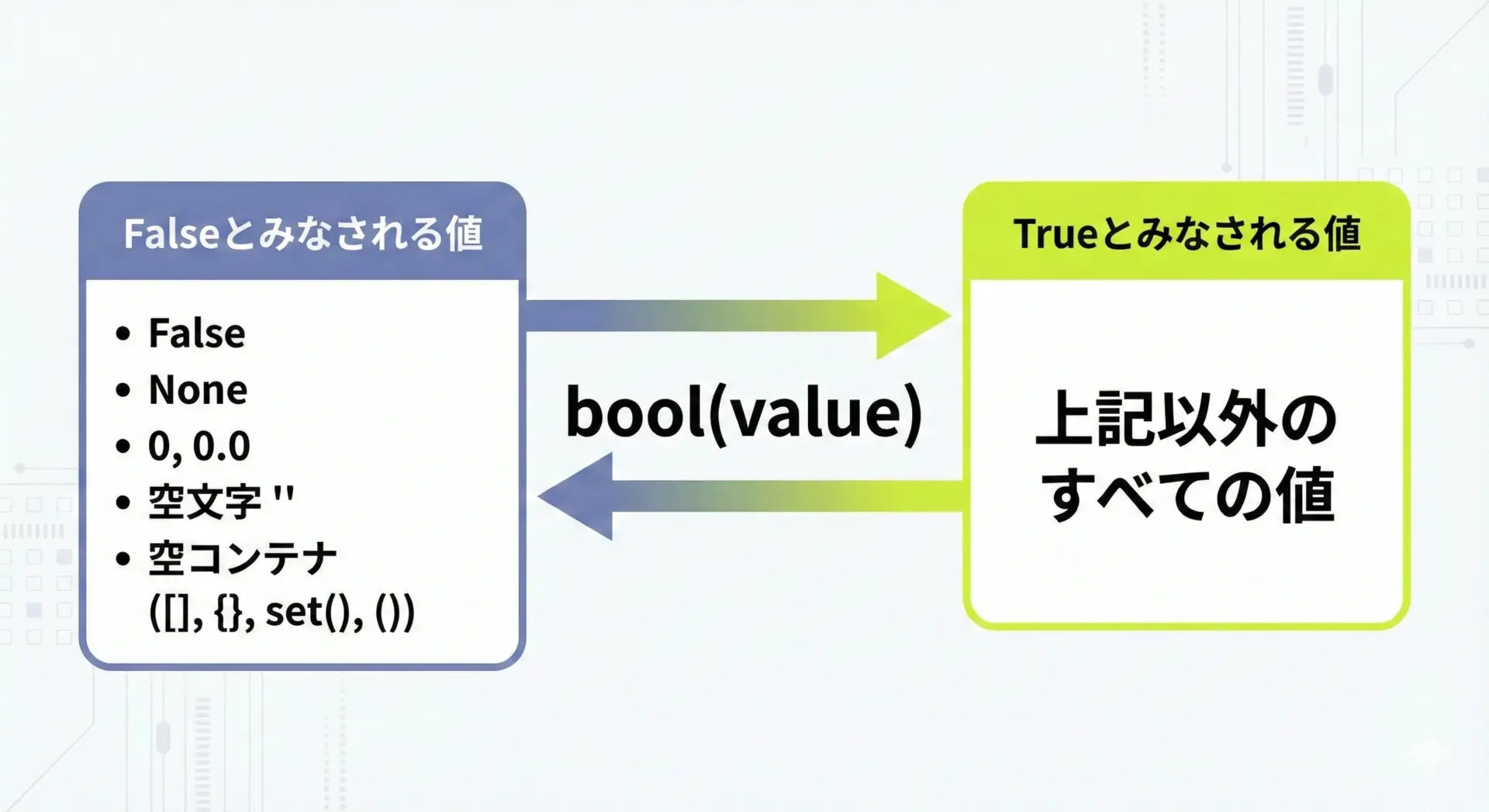

どの値がTrueでどの値がFalseになるか

Pythonでは、if文やwhile文の条件にbool以外の値を指定すると、その値は自動的に真偽値に変換されて評価されます。

Falseとみなされる値は次の通りです。

- False

- None

- 数値の0(0, 0.0, 0j など)

- 空文字列(“”)

- 空のコンテナ([], (), {}, set() など)

- user定義クラスで

__bool__や__len__がFalse/0を返すもの

それ以外の値は、すべてTrueとみなされます。

# 代表的な値が True / False のどちらとみなされるか

values = [False, None, 0, 0.0, "", [], {}, set(), 1, "0", [0], {"x": 1}]

for v in values:

print(repr(v), "=>", bool(v))False => False

None => False

0 => False

0.0 => False

'' => False

[] => False

{} => False

set() => False

1 => True

'0' => True

[0] => True

{'x': 1} => True「見た目が0っぽい」「空っぽに見える」からといって必ずFalseとは限らない点に注意が必要です。

例えば"0"や[0]はTrueになります。

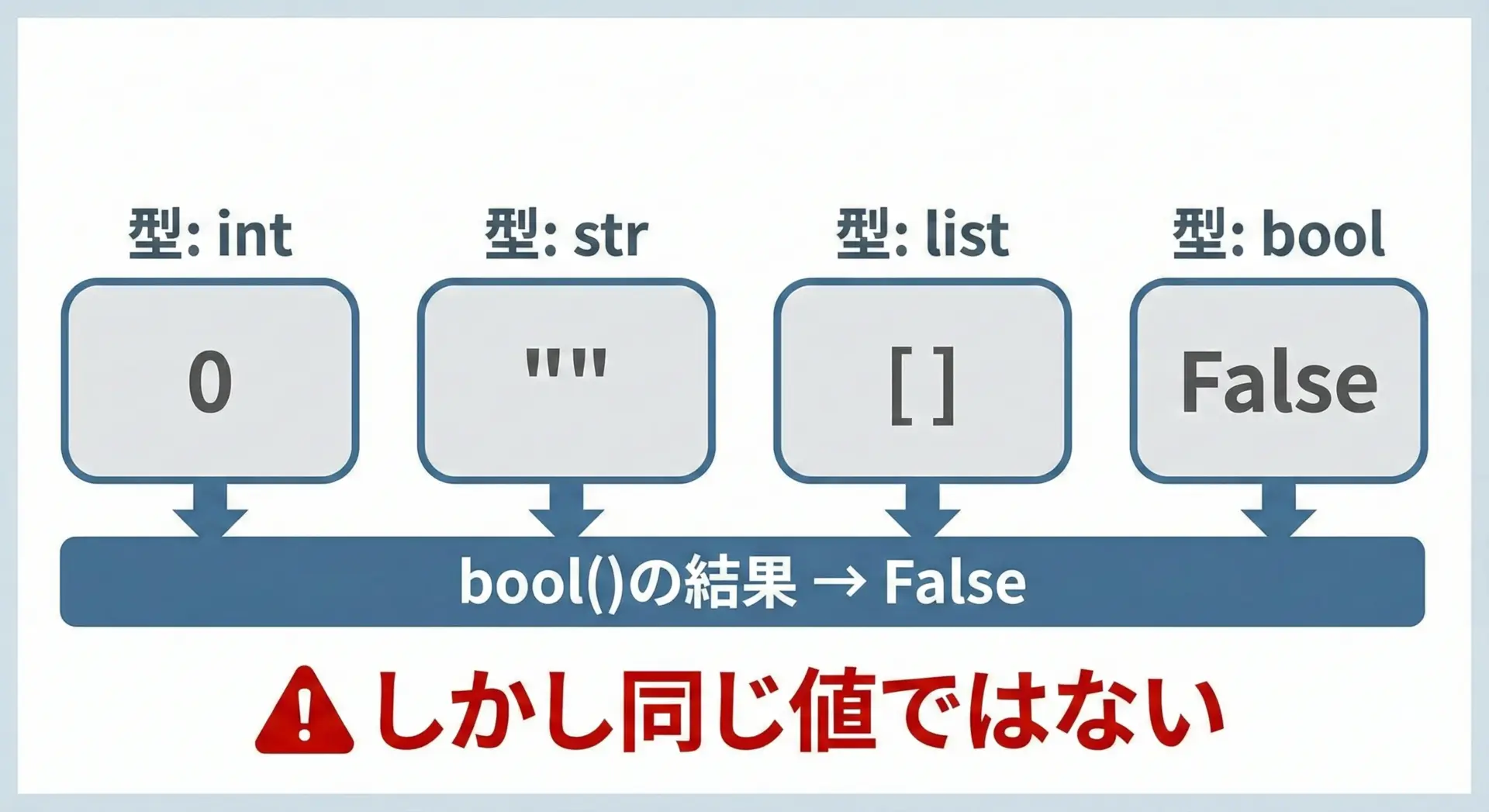

空リスト・空文字列・0とFalseの違い

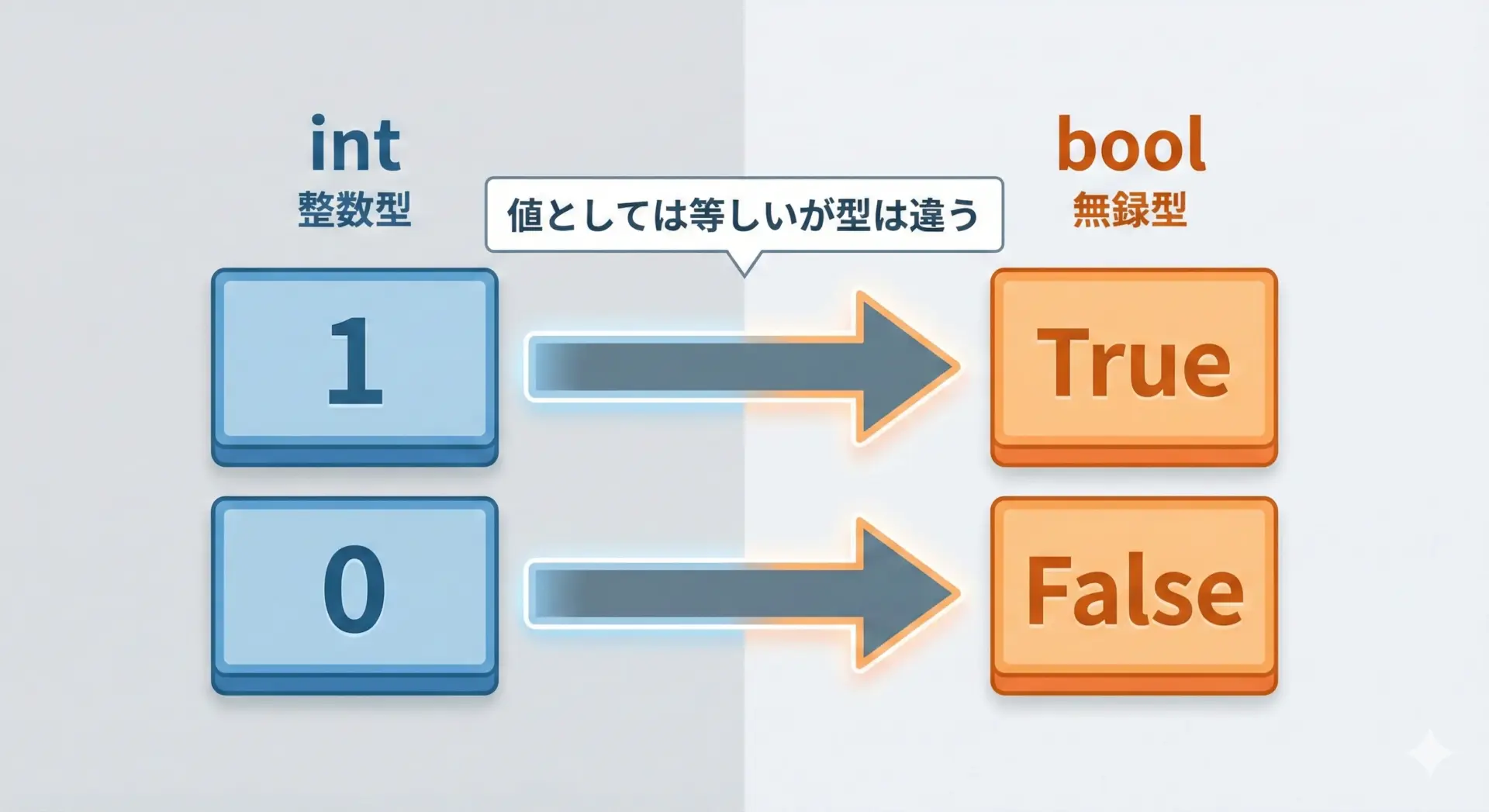

0、空文字列、空リストは、boolとして評価するとFalseになりますが、それぞれ型も意味も異なる別の値です。

# 0, "", [], False の違い

print(0 == False) # 比較すると?

print("" == False)

print([] == False)

print(type(0))

print(type(""))

print(type([]))

print(type(False))True

False

False

<class 'int'>

<class 'str'>

<class 'list'>

<class 'bool'>0 == False は True になりますが、型は異なります。

これはPythonの比較ルールによるもので、「同じもの」ではない点に注意しなければなりません。

例えば、次のような条件式を書くと、意図しない動作を招くことがあります。

# 少し危険なパターンの例

x = 0

if x == False: # 数値の 0 と bool の False を比較

print("x は False です")

else:

print("x は True です")x は False ですこのコードは動作しますが、「x は数値として 0 なのか、それとも本当にFalseという意味なのか」が曖昧になります。

そのため、数値として扱いたい場合はif x == 0:と明示する方が読みやすく安全です。

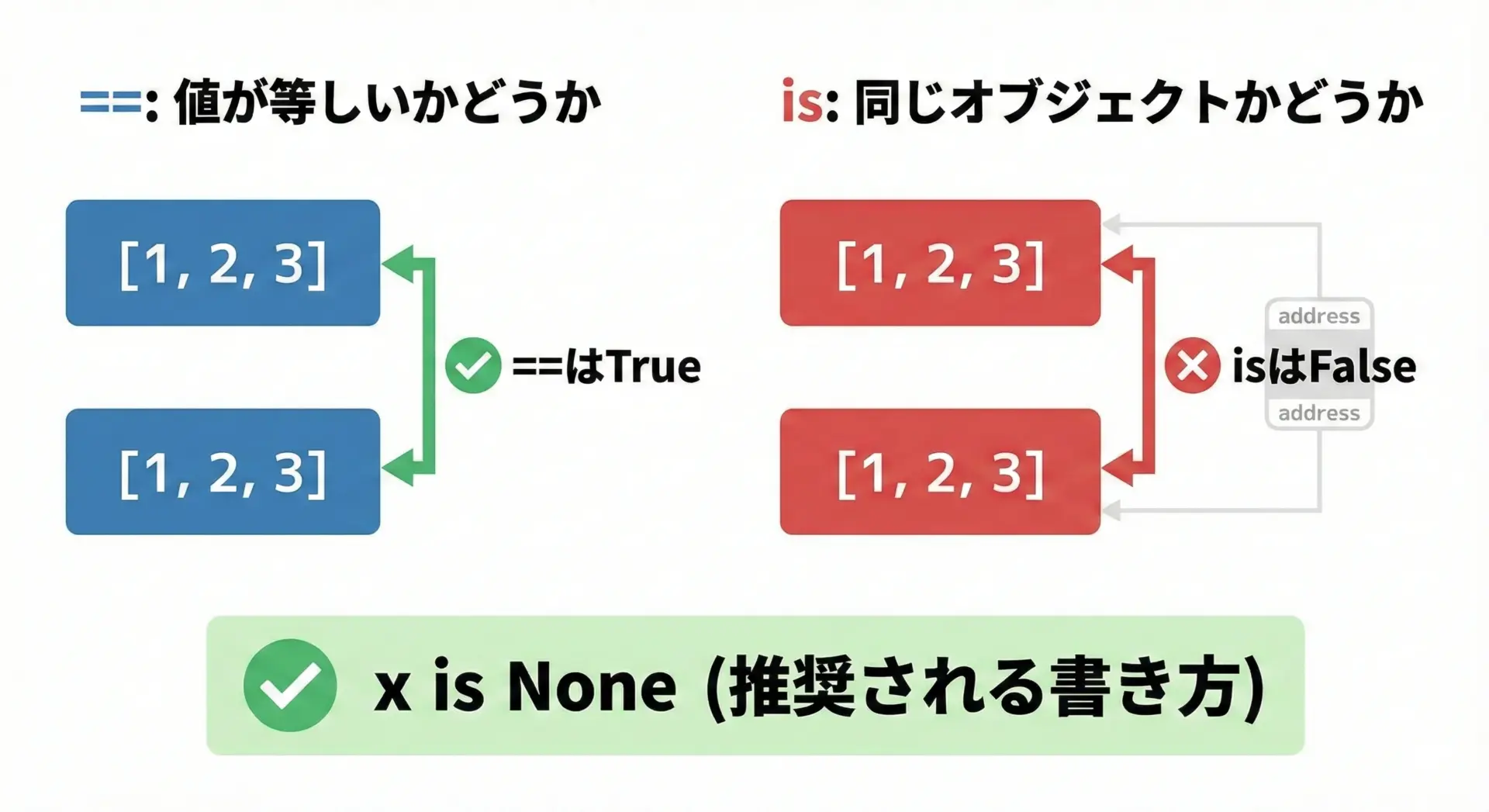

is演算子での比較と==比較の違い

Pythonでは、値の等価性を比べる==と、オブジェクトが同一かどうかを比べるisがあります。

bool型と組み合わせる場面では、特にNoneとの比較で違いが重要になります。

# == と is の違いの例

a = [1, 2, 3]

b = [1, 2, 3]

print(a == b) # 値が等しいか? → True

print(a is b) # 同じオブジェクトか? → False

x = None

print(x == None) # 動くが推奨されない書き方

print(x is None) # 推奨される書き方True

False

True

TrueNoneとの比較には is / is not を使うのがPythonの慣習です。

これは、「x が None という特別な値そのものかどうか」を確実に判定できるからです。

NoneとFalseを取り違える落とし穴

Noneは「値が存在しないこと」を表す特別なオブジェクトであり、Falseは「偽」という真偽値です。

どちらもboolに変換するとFalseになりますが、意味はまったく異なります。

# None と False の違いを意識する例

def find_user(name):

# 見つかったらユーザー名を返し、見つからなければ None を返す想定

if name == "alice":

return "alice"

else:

return None

result = find_user("bob")

# 危険な書き方

if not result:

print("ユーザーが見つからない、または空文字など")ユーザーが見つからない、または空文字などこの書き方では、result が None の場合だけでなく、空文字 “” や 0 などでも同じ分岐に入ってしまうため、意味が曖昧になります。

Noneかどうかだけ知りたい場合は、次のように書く方が安全です。

# 意図を明確にした書き方

if result is None:

print("ユーザーは存在しません")

else:

print("ユーザーが見つかりました:", result)ユーザーは存在しませんNone と False は同じものではないという意識を常に持つことが重要です。

1とTrue、0とFalseを混同するリスク

Pythonでは、bool型はint型のサブクラスとなっており、次のような関係があります。

print(True == 1)

print(False == 0)

print(True + 1)

print(False + 1)

print(isinstance(True, int))True

True

2

1

Trueこのように、Trueは数値の1として、Falseは数値の0として振る舞います。

しかし、次の点に注意が必要です。

- True と 1 は同じものではなく、型が違う

- 数値として扱いたいのか、真偽値として扱いたいのか、コードから明確に分かるように書くことが重要

例えば、フラグのように扱う変数には、1や0ではなくTrue/Falseを使うのが読みやすいです。

# 良くない例

flag = 1 # 1 は何を意味しているのかがパッと分かりにくい

# 良い例

is_valid = True # 変数名と bool 値で、意味が明確実践で気をつけたいbool型の落とし穴

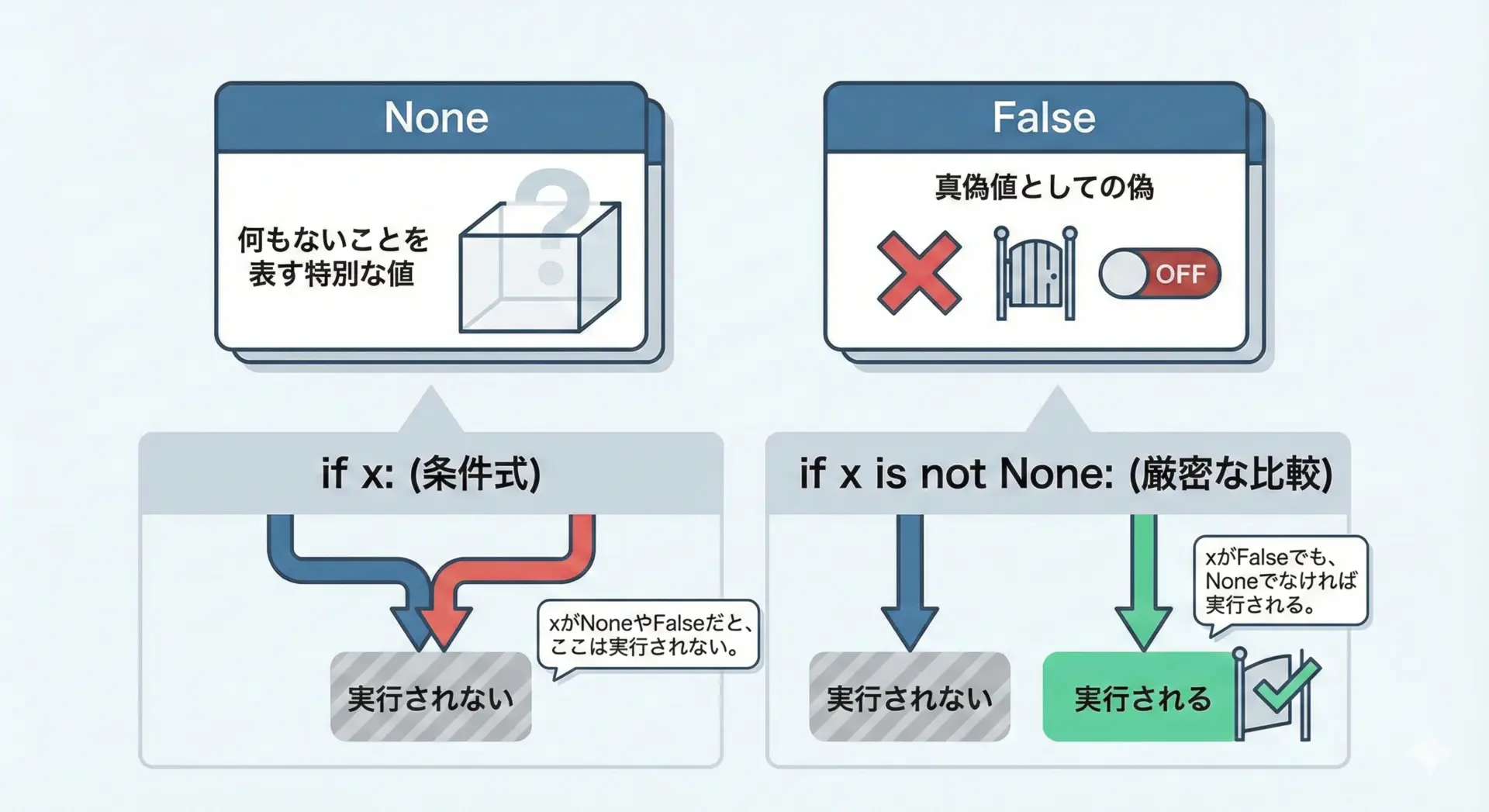

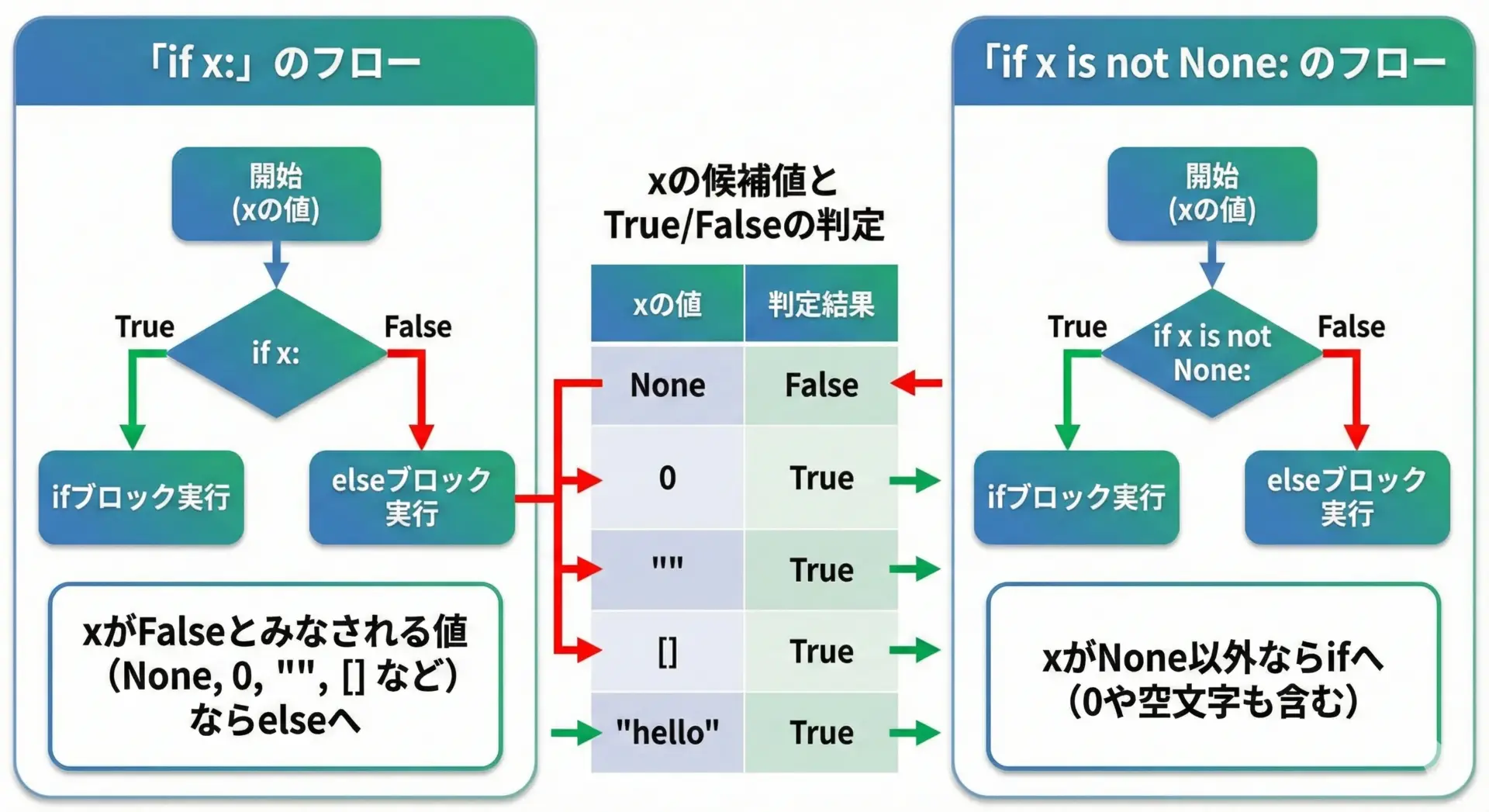

if x: と明示的な比較(if x is not None)の使い分け

if x:という書き方は、Pythonでは非常によく使われますが、「xがFalseとみなされるすべての値」を一括で扱うという意味になります。

一方で、if x is not None:は「xがNoneでないことだけ」をチェックします。

values = [None, 0, "", [], "hello"]

for v in values:

print("値:", repr(v))

print(" if v: →", bool(v))

print(" v is not None: →", v is not None)値: None

if v: → False

v is not None: → False

値: 0

if v: → False

v is not None: → True

値: ''

if v: → False

v is not None: → True

値: []

if v: → False

v is not None: → True

値: 'hello'

if v: → True

v is not None: → True「空文字や0も含めて、何か値が入っていれば良い」のか、「Noneでなければ良い」のかによって、使うパターンを使い分ける必要があります。

- 値が「存在する」かを緩くチェックしたいとき:

if x: - Noneかどうかだけを厳密にチェックしたいとき:

if x is not None:

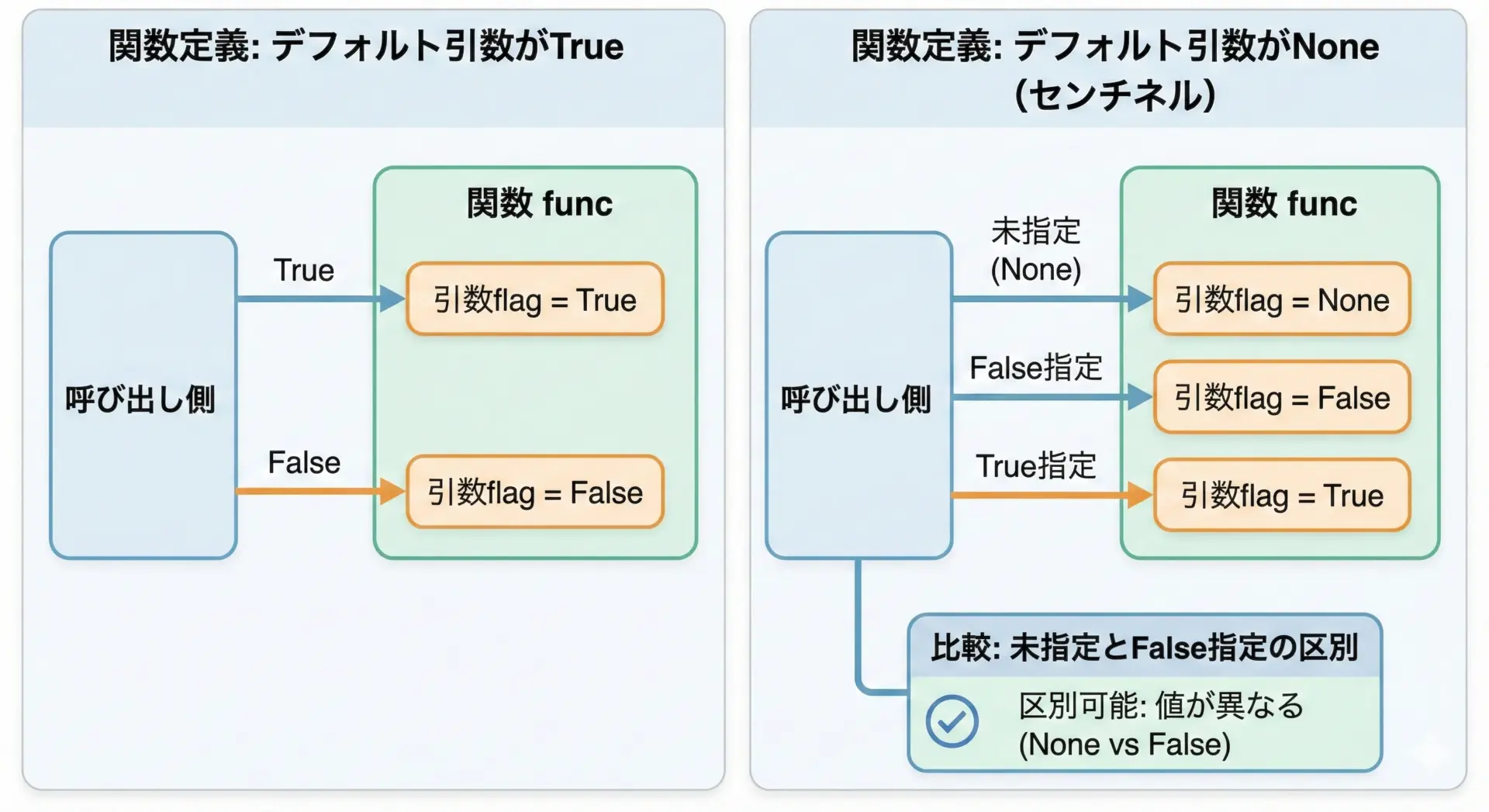

デフォルト引数にbool型を使うときの注意

関数のデフォルト引数にbool型を使うときは、「引数が指定されなかった場合」と「Falseが明示的に渡された場合」を区別したいかどうかを意識する必要があります。

# デフォルト引数に bool を使った例

def process(data, verbose=False):

# verbose が True のときだけログを表示

if verbose:

print("処理を開始します")

# 何らかの処理...

if verbose:

print("処理が完了しました")

process("sample") # デフォルト False

process("sample", True) # 明示的に True処理を開始します

処理が完了しましたここでは、「ログを出すかどうか」という単純なフラグなので、verboseのデフォルト値をFalseにするのは自然です。

しかし、次のような場合は注意が必要です。

# デフォルト引数で None を使って、「未指定」を区別する例

def get_limit(limit=None):

if limit is None:

# limit が指定されていない場合のデフォルト挙動

return 100

else:

# 呼び出し側が 0 や他の値を明示的に指定した場合

return limit

print(get_limit()) # 未指定 → 100

print(get_limit(0)) # 0 を明示 → 0100

0もしlimit=Falseのようにしてしまうと、「引数が未指定のとき」と「0や空を指定されたとき」を区別しにくくなるため、デフォルト値としてNoneを使い、関数内でis None判定をするパターンがよく使われます。

フラグ変数の命名と読みやすい条件式の書き方

bool型の変数(フラグ)は、名前のつけ方でコードの読みやすさが大きく変わります。

Pythonでは、次のような命名がよく使われます。

- is_xxx (例: is_admin, is_valid)

- has_xxx (例: has_error, has_permission)

- can_xxx (例: can_execute, can_login)

- should_xxx (例: should_retry, should_cache)

# 読みやすいフラグ変数の例

is_logged_in = True

has_permission = False

if is_logged_in and has_permission:

print("ページを表示します")

else:

print("ログインまたは権限が不足しています")ログインまたは権限が不足していますフラグ変数の名前を質問文のようにすると、if文が自然な文章のように読めるため、条件が増えても意図が伝わりやすくなります。

また、条件式が複雑になりすぎる場合は、途中の結果を意味のある名前のbool変数に分解すると良いです。

# 条件を分解して読みやすくする例

age = 20

has_license = True

no_violation = True

is_adult = age >= 18

can_drive = has_license and no_violation

if is_adult and can_drive:

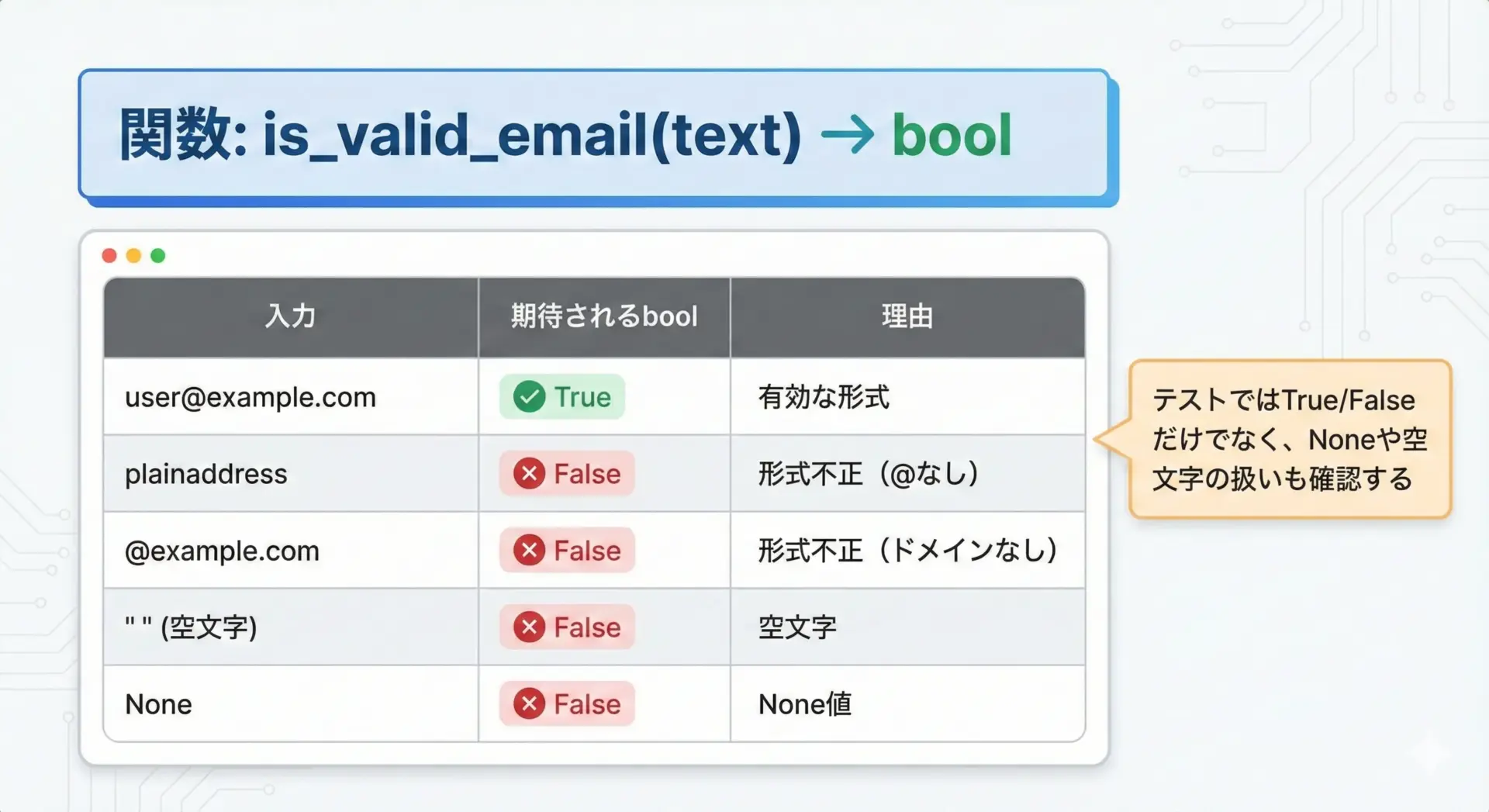

print("運転を許可します")運転を許可しますテストコードでのbool型の扱いと検証ポイント

テストコードでは、関数が返すbool値が想定通りかどうかを丁寧に確認する必要があります。

特に、境界ケースや空の値(None、空文字、空リストなど)の扱いをテストすることが重要です。

# テスト対象の関数の例

def is_non_empty_string(value):

"""value が空でない文字列なら True を返す"""

return isinstance(value, str) and len(value) > 0

# 簡易的なテストコード例

test_values = [None, "", "hello", 0, "0"]

for v in test_values:

result = is_non_empty_string(v)

print(f"value={repr(v):8} -> {result}")value=None -> False

value='' -> False

value='hello' -> True

value=0 -> False

value='0' -> Trueテストコードでは、次のポイントを意識すると良いです。

- True/Falseだけでなく、どの入力でTrueになり、どの入力でFalseになるのかを明示してテストする

- Noneや空文字、0など、Falseとみなされる値を意図的にテストケースに含める

- 比較には

assert is ...やassert ... is Trueなどを使い、型やNoneとの区別も意識する

例えば、pytestを使う場合は次のように書けます。

# pytest を使った場合のテスト例

def is_positive(n):

return n > 0

def test_is_positive():

assert is_positive(1) is True # 正の数

assert is_positive(-1) is False # 負の数

assert is_positive(0) is False # 0 は正ではないこのように、関数の仕様として「どのときにTrueを返すか」をテストで明文化しておくと、後から仕様を変更したときも安心です。

まとめ

bool型は、Pythonにおける条件分岐やループを支える中核的な型です。

TrueとFalseだけでなく、0や空文字、NoneなどがどのようにTrue/Falseとして扱われるかを理解しておくことで、if文やwhile文を安全かつ読みやすく書けるようになります。

また、NoneとFalse、1とTrueの違いを意識することや、フラグ変数の命名・is演算子の使い方・デフォルト引数での扱いを適切に設計することで、実践的なコードのバグを減らせます。

テストコードでもboolの振る舞いを丁寧に確認し、意図が明確な条件式を書く習慣を身につけていきましょう。