Pythonのコードを学び始めると、ほぼ必ず出会うのがif __name__ == "__main__":という一行です。

一見すると意味不明な記号の並びですが、Pythonプログラムの「入口」や「実行されるタイミング」をきれいに制御するための、とても重要なしくみです。

この記事では、この一行の意味から、使う理由、具体的な書き方、よくある疑問まで、初心者向けに丁寧に解説していきます。

Pythonのif __name__ == “__main__”とは

if __name__ == “__main__”の基本的な意味

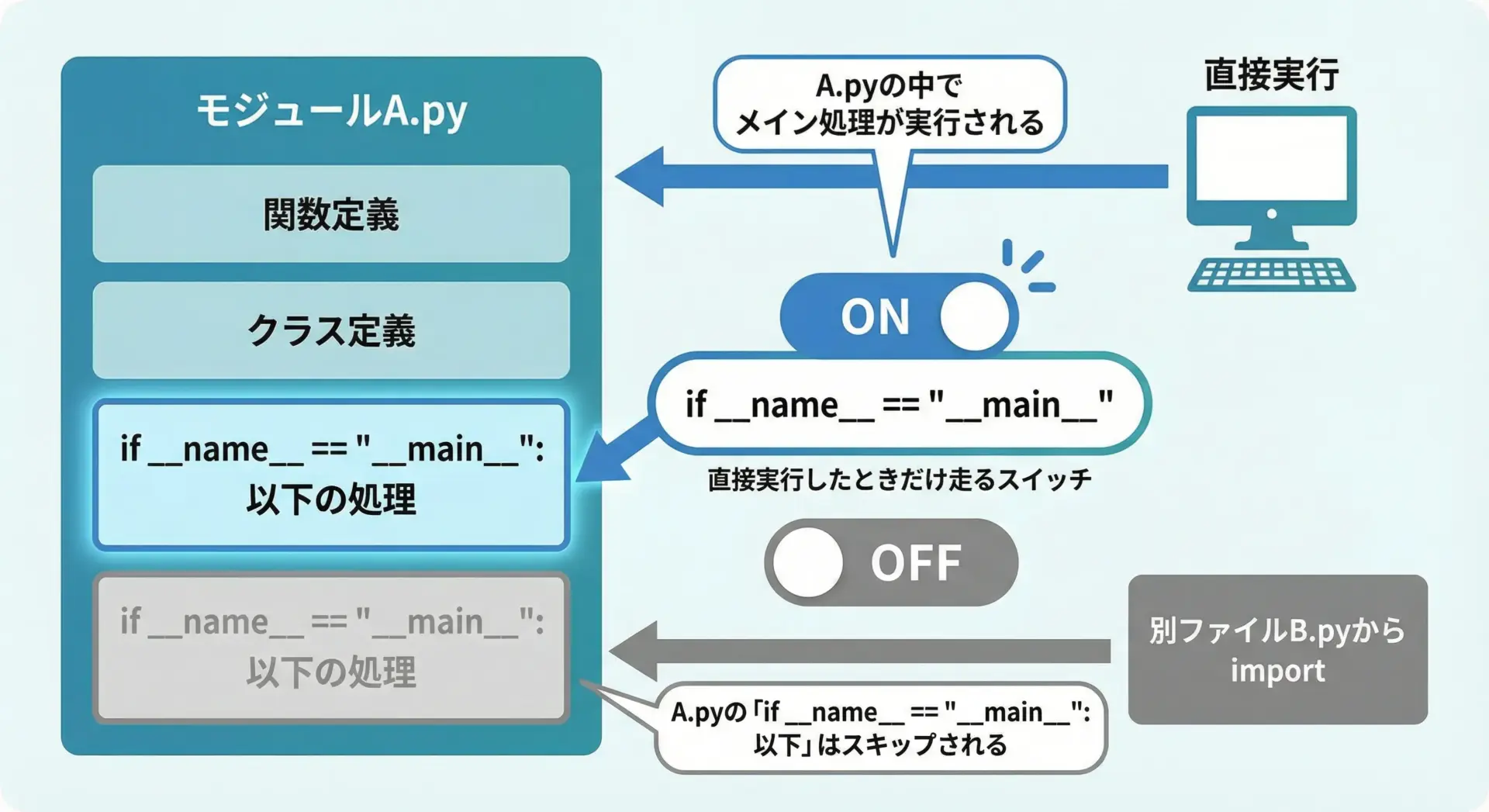

Pythonのif __name__ == "__main__":は、「このファイルが直接実行されたときだけ、ここから下の処理を実行してください」という意味になります。

自然な日本語にすると、次のようになります。

- 「このファイルを、Pythonコマンドで直接実行したときだけ、この中のコードを動かしてね」

- 「ほかのファイルから

importされたときには、この中のコードは動かさないでね」

この判断をしている鍵が__name__という特別な変数です。

Pythonは、各ファイル(モジュール)ごとに__name__という変数を自動で用意してくれます。

__name__と”__main__”が示すもの

ここで登場する__name__と"__main__"が何を意味しているのかを整理します。

まず__name__は、「そのファイル(モジュール)の名前」を表すために、Pythonが自動で用意する特別な変数です。

ダブルアンダースコア__が前後に付いているのは、Pythonの内部的な予約された名前であることを示しています。

__name__には、次のような値が入ります。

- ファイルを直接実行したとき

→__name__には"__main__"が入る - ファイルを別のファイルからimportしたとき

→__name__には"ファイル名(拡張子なし)"が入る

例:utils.pyなら"utils"

つまり

"__main__"という文字列は、「今まさに実行しているメインのスクリプト」を表す特別な名前です。

そのためif __name__ == "__main__":と書くと、「このファイルがメインとして実行されているときだけ」という条件が作れるわけです。

Pythonが__name__を設定する仕組み

Pythonインタプリタは、スクリプトを読み込むときに、次のような流れで__name__を設定します。

1つのスクリプトを直接実行する場合

- コマンドラインなどから

python myscript.pyが実行される - Pythonは

myscript.pyを「メインスクリプト」として読み込む - このとき

myscript.pyの中では__name__ = "__main__"と自動的に設定される - ファイルの先頭から順番にコードを実行していく

別ファイルからimportされる場合

import mymoduleが呼ばれる- Pythonは

mymodule.pyをモジュールとして読み込む - このとき

mymodule.pyの中では__name__ = "mymodule"と自動的に設定される - ファイルの先頭から順番に「定義部分など」を実行して、モジュールとして登録する

このように同じファイルでも「どうやって読み込まれたか」によって__name__の値が変わるため、それを判定に使うことで挙動を切り替えられるのです。

if __name__ == “__main__”を使う理由

直接実行とモジュール(import)の違い

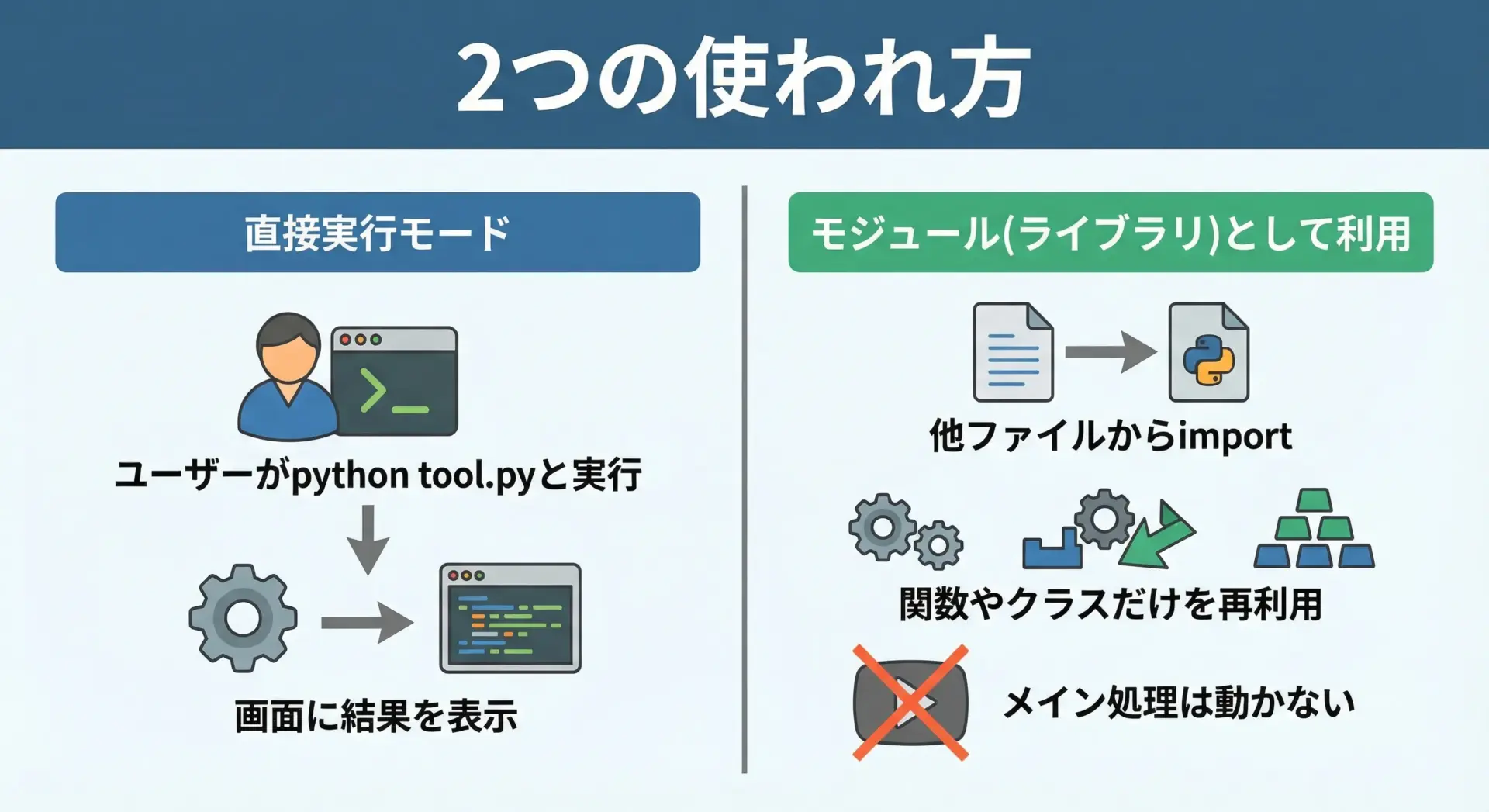

Pythonファイルは、大きく分けて2つの使い方ができます。

- コマンドとして直接実行する

例:python tool.pyのように実行し、画面に結果が表示される - ライブラリのようにモジュールとしてimportして使う

例:import toolとして、その中の関数やクラスを利用する

同じファイルを「コマンド」としても「部品」としても使えるようにするために、if __name__ == "__main__":があります。

- 直接実行のときだけ動いてほしい処理(ユーザーへのメッセージ表示、メイン処理など)は

if __name__ == "__main__":の中に書く - どちらのケースでも使いたい処理(関数定義やクラス定義など)は、条件分岐の外に書いておく

こうすることで、1つのファイルが「コマンドにもライブラリにもなる」構造になります。

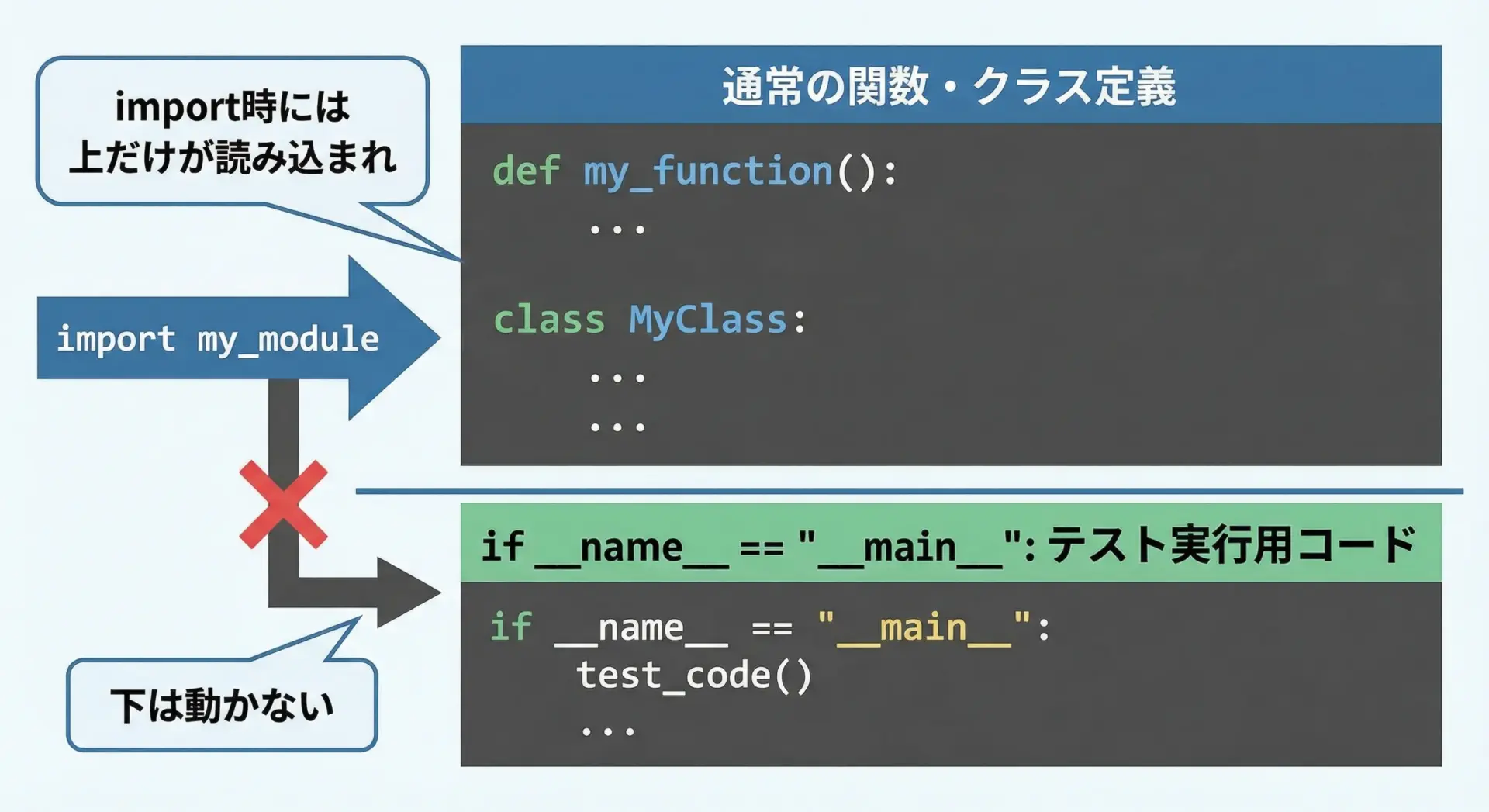

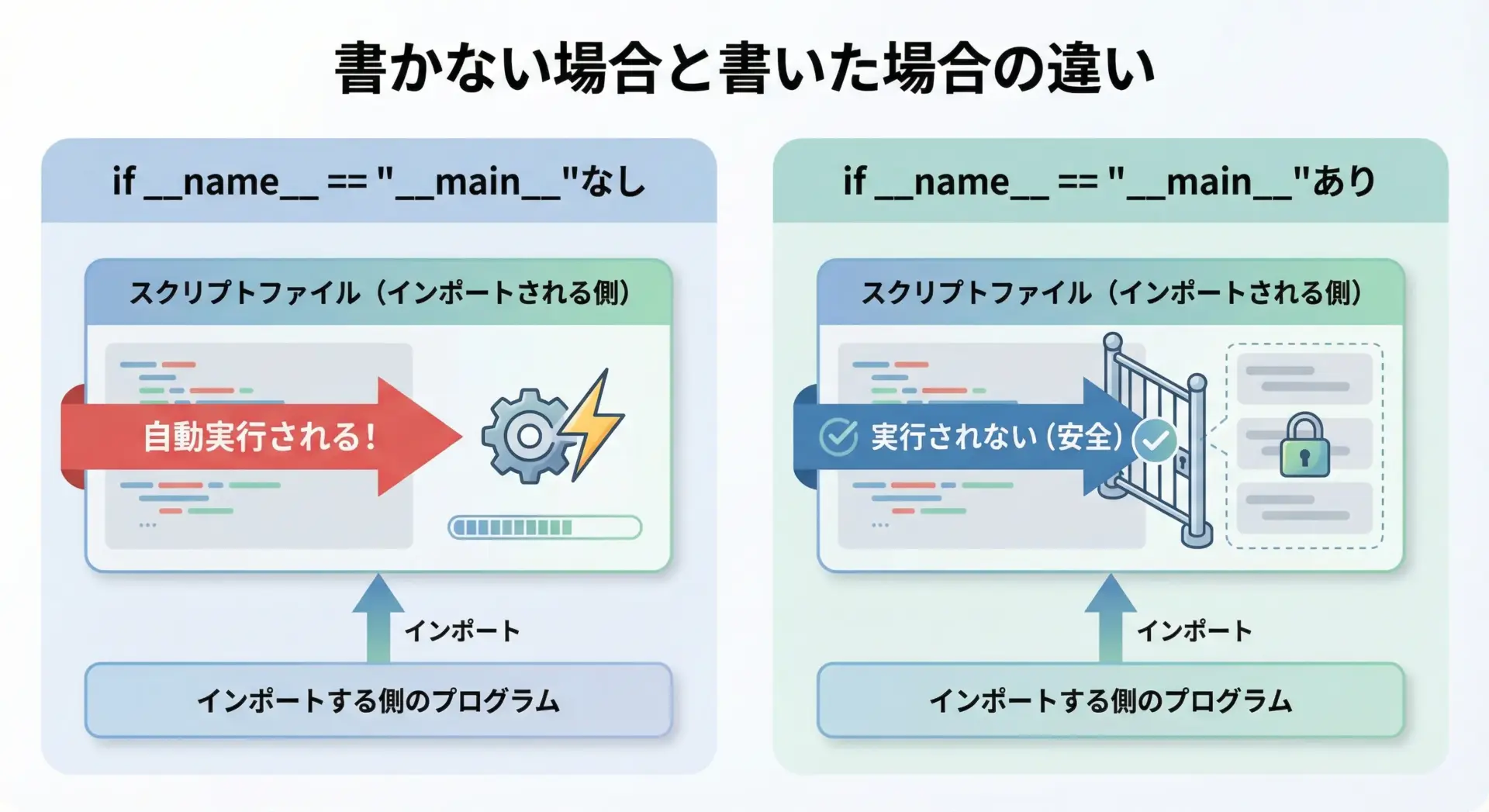

テストコードや実行コードを分けるメリット

プログラムを書いていると、その場で動作確認をしたくなることがよくあります。

そのために、ファイルの末尾に簡単なテストコードを書くことは自然な流れです。

しかし、そのテストコードがimportしたときにも毎回実行されてしまうと、予期しない動作になってしまいます。

例えば、utils.pyに次のようなコードを書いたとします。

# utils.py

def add(a, b):

return a + b

# 動作確認のつもりで書いたコード

print(add(2, 3))この状態で別ファイルから

import utilsとすると、importのタイミングでprint(add(2, 3))が実行されてしまい、意図しないタイミングで「5」が出力されることになります。

これを防ぐために、テストコードや実行用コードをif __name__ == "__main__":の中に入れます。

# utils.py

def add(a, b):

return a + b

if __name__ == "__main__":

# ここは直接実行したときだけ動く

print(add(2, 3))こうすると

python utils.pyと直接実行したとき →5が表示される- 他のファイルから

import utilsしたとき → 何も表示されない

となり、テストコードと実際に再利用したいコードをきれいに分けることができます。

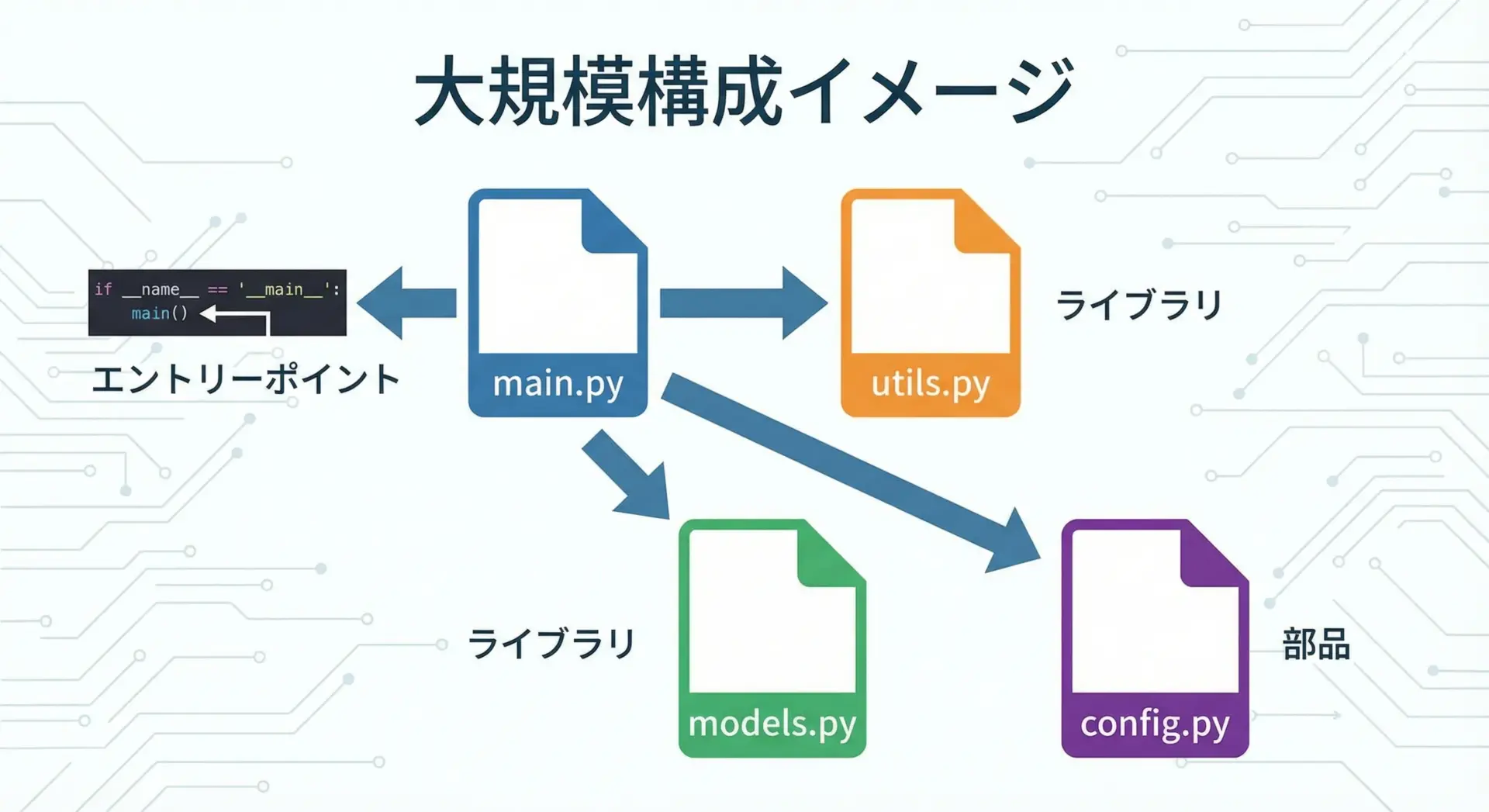

大規模Pythonプログラムでの役割

規模が大きくなると、1ファイルで完結せず、複数のファイルに分割して開発します。

このときif __name__ == "__main__":は、特に次の2つの役割を果たします。

1つ目はエントリーポイント(入口)を明確にすることです。

複雑なプロジェクトでも、最終的に「どこからプログラムがスタートするのか」を1箇所にまとめられます。

2つ目は各モジュールを「再利用可能な部品」として保つことです。

どのモジュールも、基本的には関数やクラスの定義に集中し、「実際に動かすコード」はメインスクリプトに集約することで、構造が分かりやすくなります。

大規模プロジェクトほど、この一行が「設計のルール」として重要になっていきます。

if __name__ == “__main__”の具体的な書き方

基本的な書き方とコード例

もっともシンプルなパターンは、ファイルの末尾に次のように書く形です。

# sample.py

def greet(name):

"""名前付きで挨拶する関数"""

print(f"Hello, {name}!")

# ここから実行用のコード

if __name__ == "__main__":

# このブロックの中は、直接実行されたときだけ動く

greet("Python")このファイルを2通りの方法で使ってみましょう。

- 直接実行する場合

python sample.pyHello, Python!- 別ファイルからimportする場合

# use_sample.py

import sample

# sample.greetを呼び出して利用

sample.greet("World")python use_sample.pyHello, World!このとき、use_sample.pyの実行時には「Hello, Python!」は表示されません。

なぜならsample.pyはimportされているだけなので、__name__には"sample"が入り、条件__name__ == "__main__"が偽になるからです。

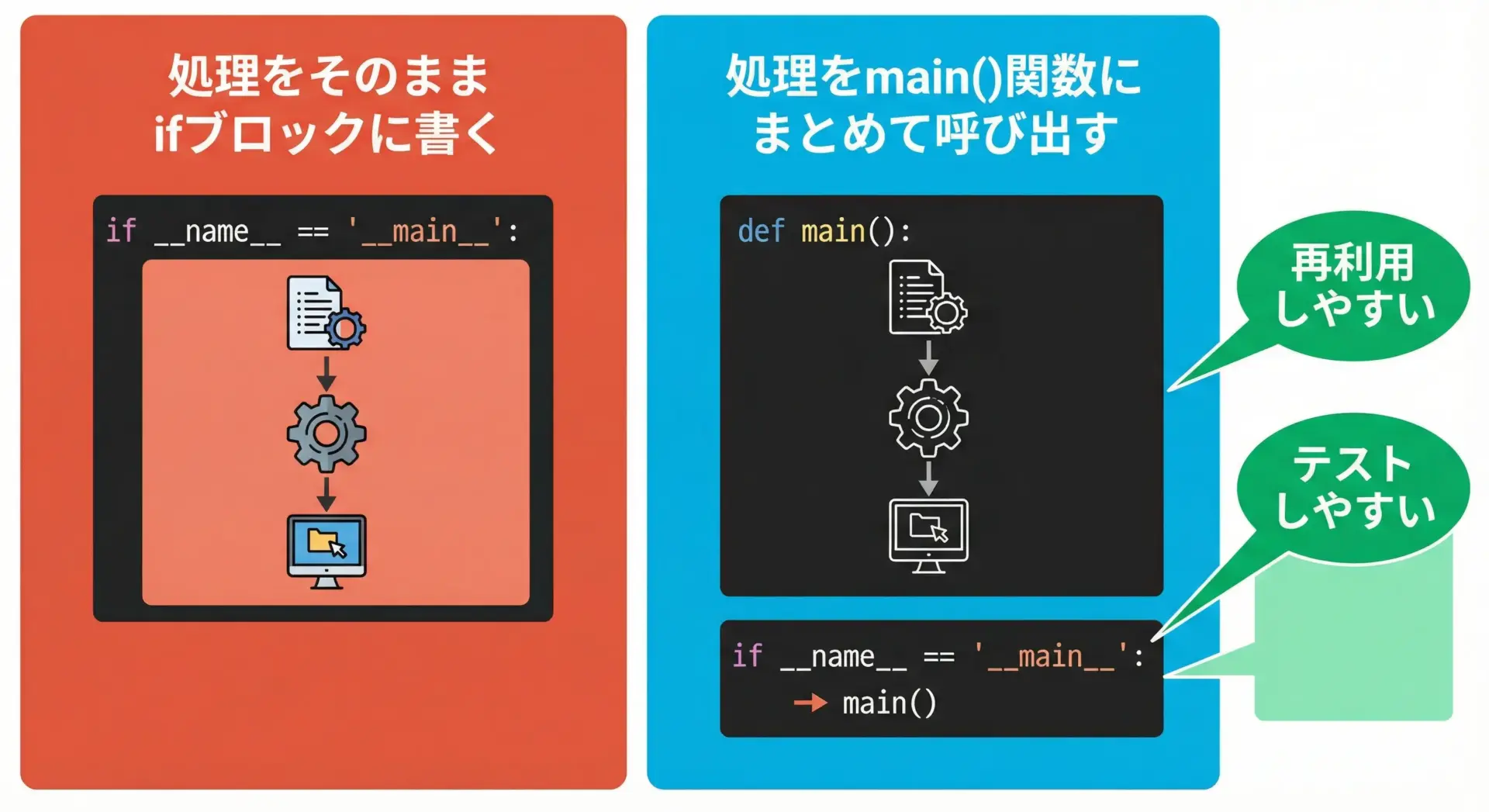

main関数とif __name__ == “__main__”の組み合わせ

実務では、if __name__ == "__main__":の中に直接すべての処理を書くよりも、main()という関数を定義し、それを呼び出す形にすることが多いです。

# main_pattern.py

def main():

"""プログラム全体のメイン処理をまとめた関数"""

print("メイン処理を実行します")

# ここに本来の処理をまとめて書いていく

# 例: 入力の受付、計算処理、結果表示など

if __name__ == "__main__":

# ここでは「プログラムの入口」を示すだけにする

main()このスタイルには次のようなメリットがあります。

- メイン処理が関数として切り出されるので、他のコードから

main()を直接呼び出してテストしやすい - ifブロックの中が短くて読みやすいため、「このファイルの入口はここだ」とすぐに分かる

- 同じプロジェクト内で

main()の形に統一すると、コードスタイルとしても整った印象になる

このため、「メイン関数 + if __name__ == “__main__”:」のセットは、Pythonの定番パターンといえます。

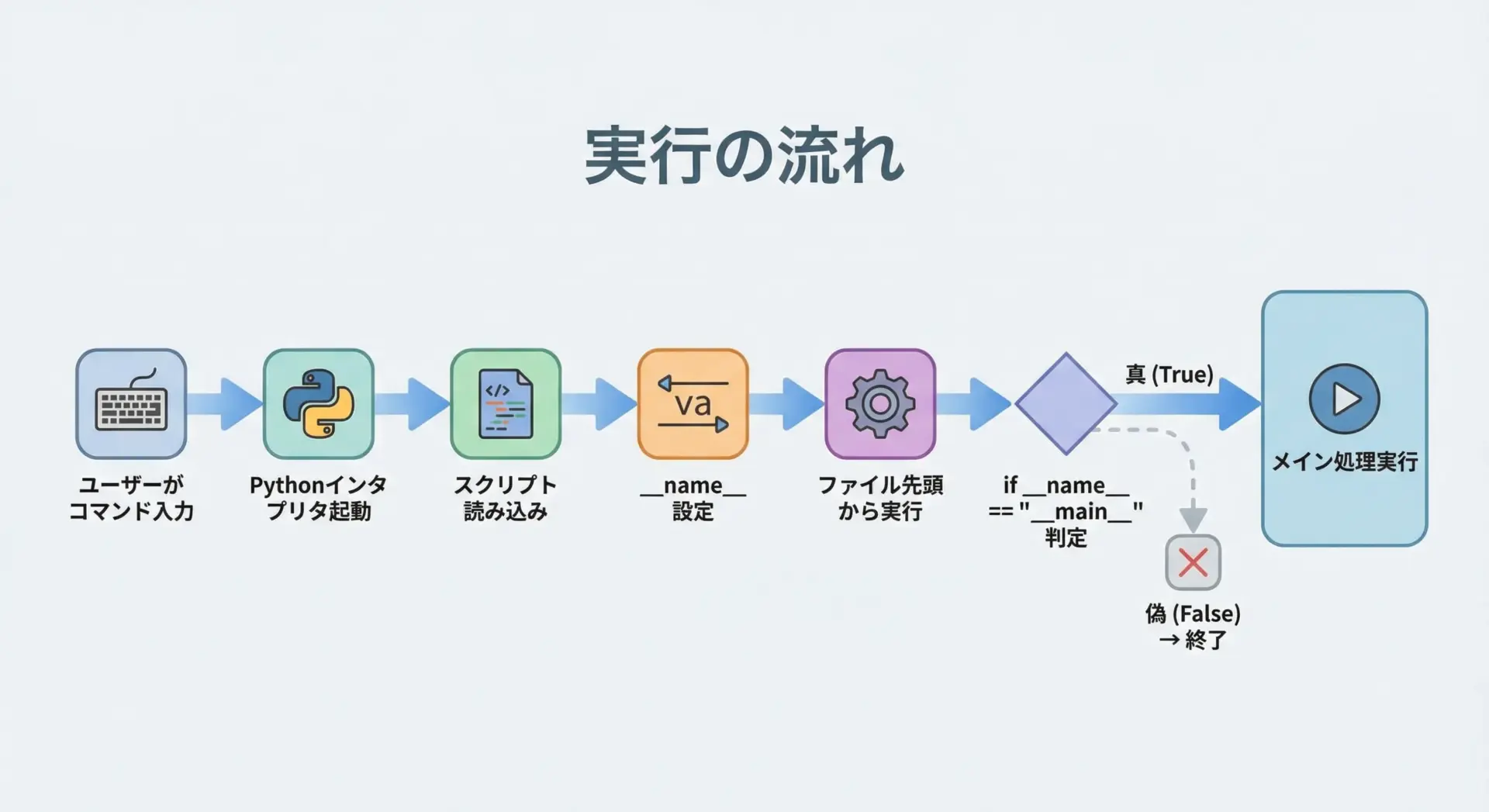

Pythonスクリプトをコマンドラインから実行する流れ

コマンドラインからPythonスクリプトを実行したときの全体像を、ざっくり追ってみます。

- ユーザーがターミナルで

のように入力するpython app.py - Pythonインタプリタが起動し、

app.pyを「メインスクリプト」として読み込む - 読み込み時に、

__name__が"__main__"に設定される - ファイルの先頭から順番に、関数定義やクラス定義などのコードが実行される

if __name__ == "__main__":の行に到達したとき、条件が真になるので、中のmain()などが呼び出される- メイン処理が実行され、プログラムが終了する

このような流れを意識しておくと、if __name__ == "__main__":が「実行の入口に位置するスイッチ」であることが見えてきます。

よくある疑問と注意点

if __name__ == “__main__”は必須か

結論として、Pythonファイルを書くたびに必ず必要というわけではありません。

ただし、次のような場合には書いておくのがおすすめです。

- そのファイルを他のファイルからもimportして使う可能性があるとき

- ファイルの末尾に、動作確認用や実行用のコードを書きたいとき

- 規模が中〜大きめのプロジェクトで、エントリーポイントを明確にしたいとき

逆に、小さなスクリプトで、他からimportする予定もなく、一度きりの使い捨てであれば、省略しても実害はない場合も多いです。

ただし、学習段階からif __name__ == "__main__":に慣れておくと、後で規模が大きくなったときに困りにくくなるため、練習として積極的に使っていくとよいです。

JupyterやVSCodeでの挙動の違い

開発環境によって、__name__の振る舞いが少し違って見えることがあります。

1つのサンプルコードで確認してみましょう。

# check_name.py

print("__name__は:", __name__)

if __name__ == "__main__":

print("これはメインとして実行されたときだけ表示されます")このファイルを、いくつかの環境で実行してみます。

コマンドラインから実行する場合

python check_name.py__name__は: __main__

これはメインとして実行されたときだけ表示されます別ファイルからimportする場合

# import_check.py

import check_namepython import_check.py__name__は: check_nameここでは、if __name__ == "__main__":以下は実行されません。

Jupyter Notebookの場合

Jupyter Notebookのセルに同じ内容を書いた場合、多くの環境では、そのセルが「メイン扱い」となり、__name__は"__main__"のように振る舞います。

そのため、Notebook上では

__name__は: __main__

これはメインとして実行されたときだけ表示されますのような結果になることが多いです。

ただし、Notebookは「セルごとに実行」される特殊な環境なので、通常のスクリプトとは読み込み方が違う点に注意が必要です。

VSCodeの場合

VSCodeでも、ターミナルに対してpython check_name.pyを実行すれば、コマンドラインと同じ挙動になります。

VSCodeの「デバッグ実行」機能でも、基本的には同様に__name__ == "__main__"が真になるように実行されます。

ただし、拡張機能や設定によって微妙な違いが出ることがあるため、気になる場合は上記のようなテストコードで確認してみると安心です。

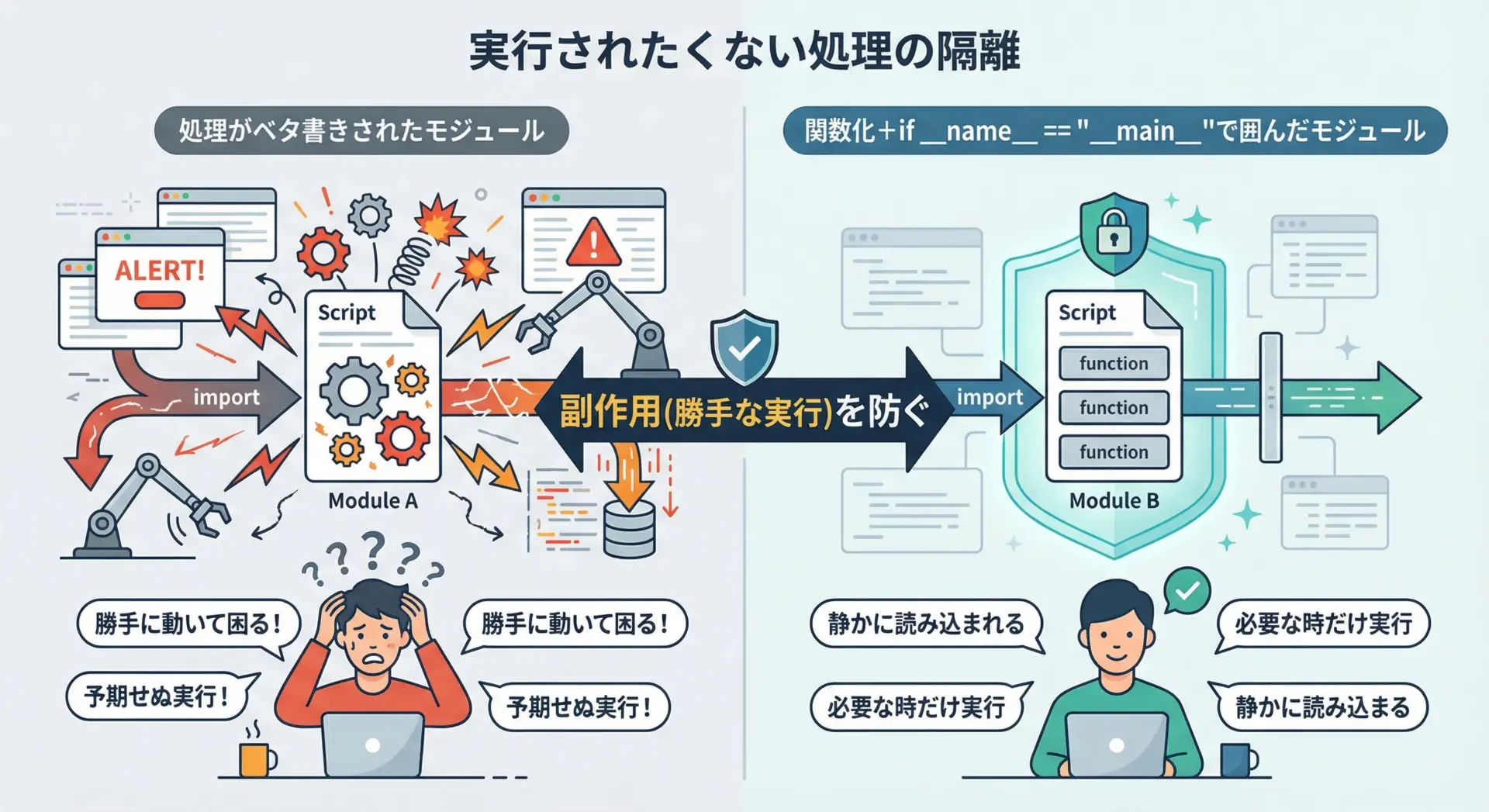

import時に実行されたくない処理の書き方

「importしたときには実行してほしくないけれど、直接実行したときには動かしたい」というのが、まさにif __name__ == "__main__":の出番です。

典型的には、次のようなコードを避けるべきです。

# bad_example.py

# ファイルを読み込んだ瞬間に動いてしまう

print("プログラムを開始します")

# ここに大量の処理がベタ書きされている...これを安全な形に直すには、処理を関数にまとめ、その関数をif __name__ == "__main__":の中から呼び出します。

# good_example.py

def run():

"""実際に動かしたい処理をまとめた関数"""

print("プログラムを開始します")

# ここに本来の処理を書く

# 例: 設定の読み込み、メインループの開始など

# 直接実行のときだけrun()を呼び出す

if __name__ == "__main__":

run()こうしておけば

python good_example.pyと直接実行すると、run()が動くimport good_exampleとしても、何も実行されず、run関数だけが使える状態で読み込まれる

という、理想的な挙動になります。

「importしただけで勝手に処理が走らない」ようにすることは、モジュール設計の基本なので、習慣としてif __name__ == "__main__":で実行部分を囲うようにしておくとよいです。

まとめ

if __name__ == "__main__":は、Pythonが用意している__name__という特別な変数を使い、「このファイルがメインとして直接実行されたときだけ、ここから下を動かす」という条件を作るための仕組みです。

これにより、1つのファイルを「コマンド(実行用)」と「モジュール(部品)」の両方として扱えるようになり、テストコードや実行コードを安全に切り分けられます。

特に、関数やクラス定義はファイルの上部に書き、メイン処理はmain()関数にまとめ、それをif __name__ == "__main__":から呼び出す構成を身につけておくと、中規模以上のPython開発でも迷わずコードを書き進められるようになります。