Pythonで関数を書くとき、必ず出てくるのがreturnと戻り値です。

しかし「とりあえず書いているけれど、実はよく分かっていない」という方も少なくありません。

この記事では、returnの意味・役割から戻り値の型、実務での使い方までを、図解とサンプルコードを交えながら丁寧に解説します。

returnとは何か

returnの基本的な意味と役割

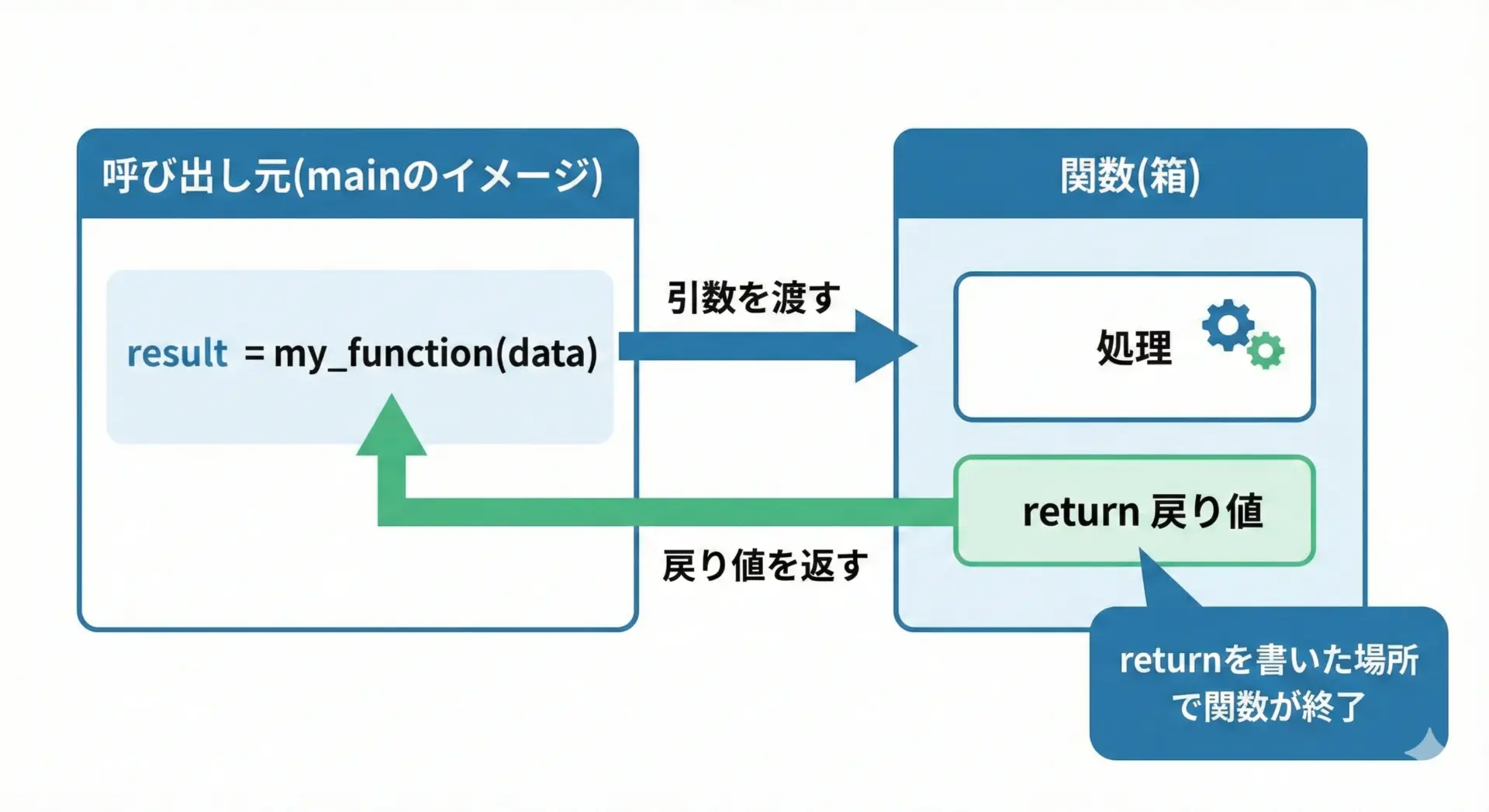

Pythonにおけるreturnは、関数の処理結果(戻り値)を呼び出し元に返すための命令です。

より正確に言うと、次の2つの動きを同時に行います。

- 戻り値を呼び出し元に渡す

- その時点で関数の実行を終了する

つまり、関数の中でreturnが実行されると、それ以降の行は一切実行されません。

これが、処理の終了条件を明確にしたり、早期終了(early return)を実現したりするために重要なポイントです。

式の評価とreturnの動き

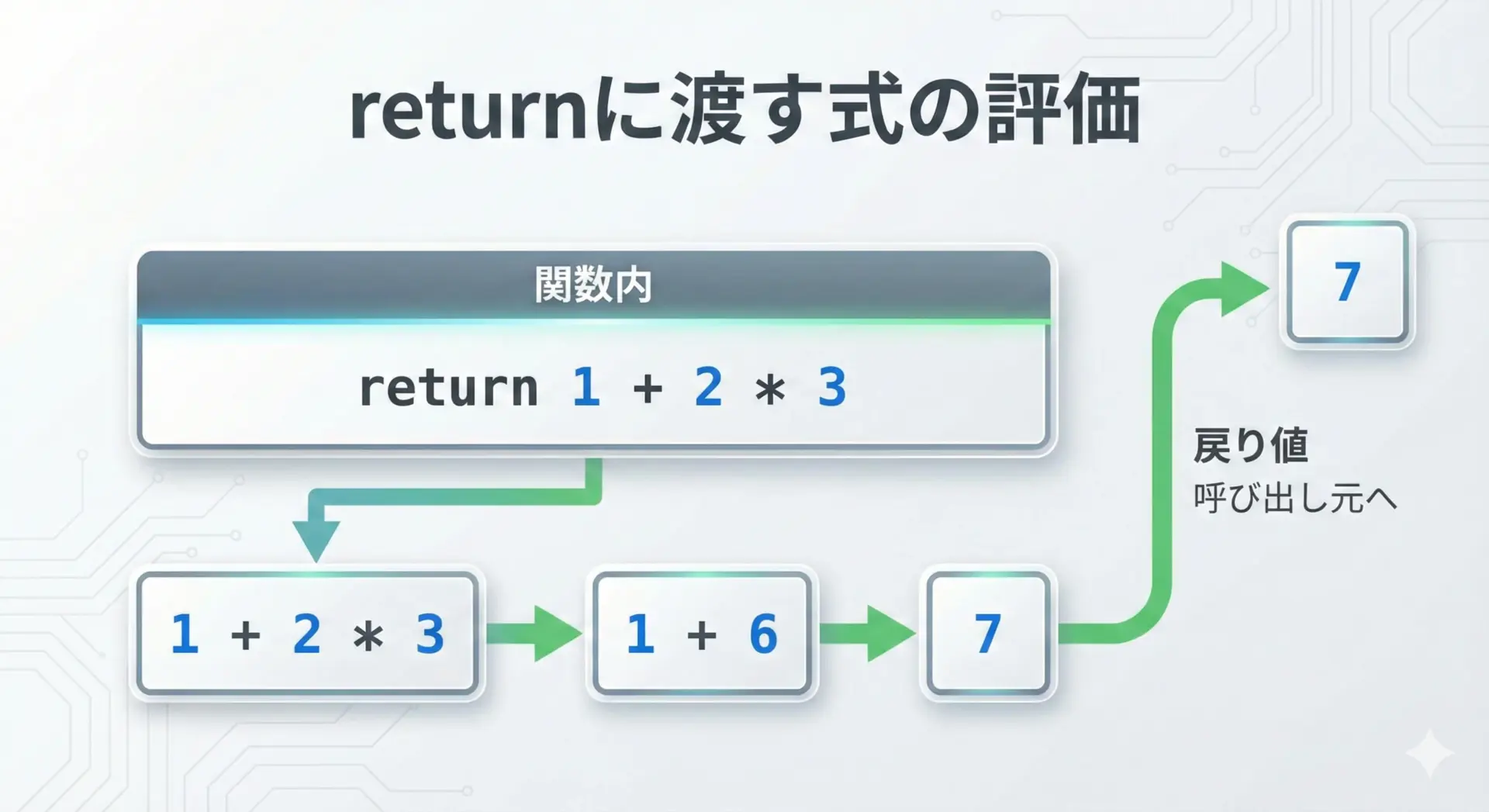

returnは、「値」だけでなく式全体を受け取ります。

Pythonは次の順番で動作します。

returnの右側に書かれた式を評価して、1つの値を求める- 評価結果の値を、関数の戻り値として呼び出し元に返す

- 関数の実行を終了する

例えば次のコードを見てください。

def calc():

# ここで「1 + 2 * 3」という式が評価される

return 1 + 2 * 3

result = calc()

print(result)7この場合、1 + 2 * 3が先に計算され、7という値になってから、呼び出し元に返されています。

returnは「計算式そのもの」ではなく、「計算した結果の値」を返すという点が重要です。

関数終了とreturnの関係

returnが実行された瞬間、その関数はそこで終了します。

そのため、returnの後ろに書いた処理は、一切実行されません。

def sample():

print("処理A")

return "終了"

print("処理B") # ここには到達しない

value = sample()

print("戻り値:", value)処理A

戻り値: 終了このように、print("処理B")は実行されません。

もしreturnの後に処理を書いてしまった場合、そのコードは「死んだコード(dead code)」になっている可能性が高いので、設計ミスのサインとして見直す必要があります。

戻り値の基本

戻り値とは何か

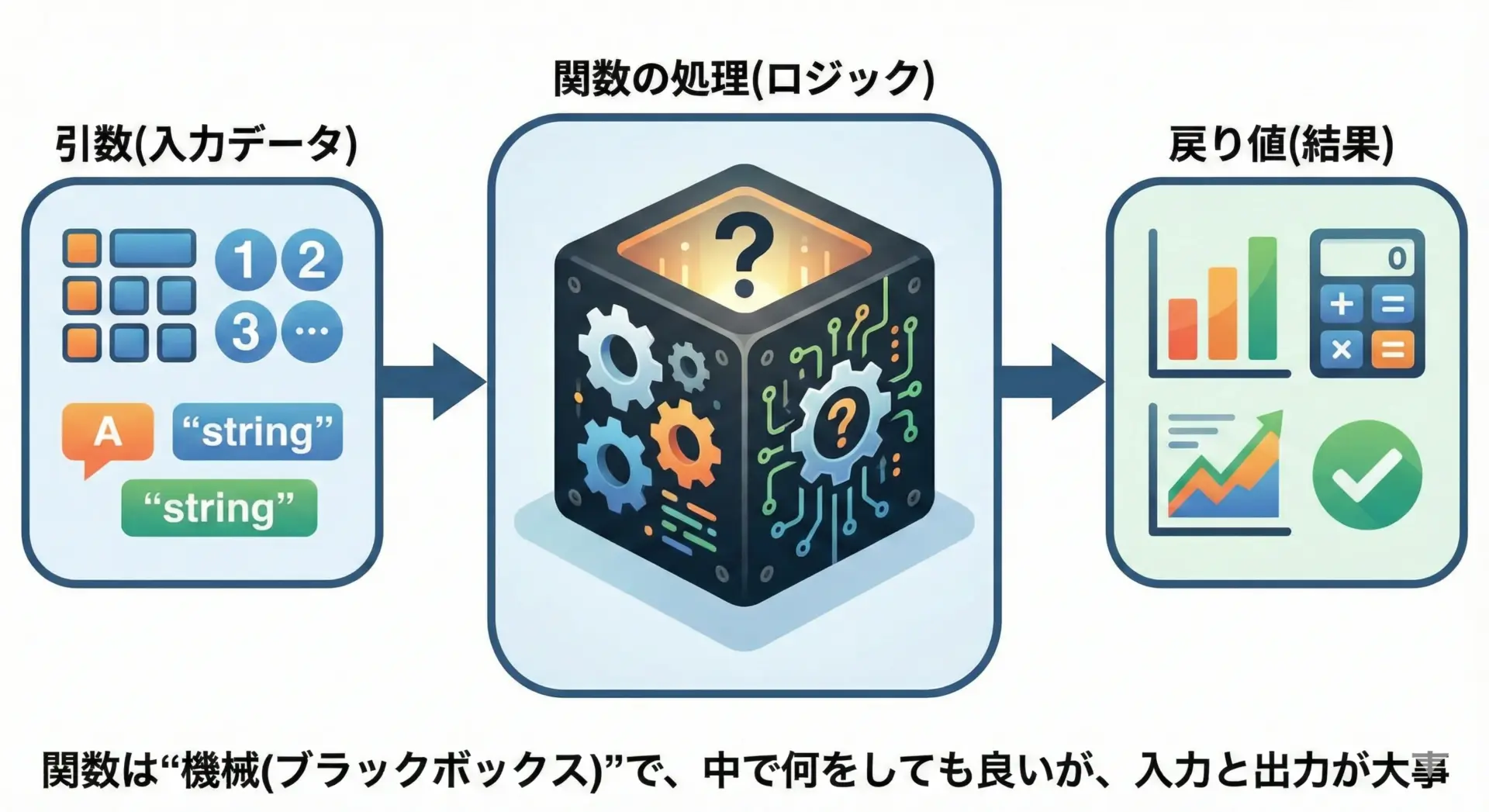

戻り値とは、関数が計算・処理を行った結果として、呼び出し元に返す値のことです。

関数を「入力を受け取り、出力を返す機械」と考えると、次のように整理できます。

- 引数: 関数に渡す入力データ

- 戻り値: 関数から受け取る出力データ

関数定義側ではreturn 値として戻り値を決め、呼び出し側では受け取る変数 = 関数()という形で、戻り値を変数に保存して利用します。

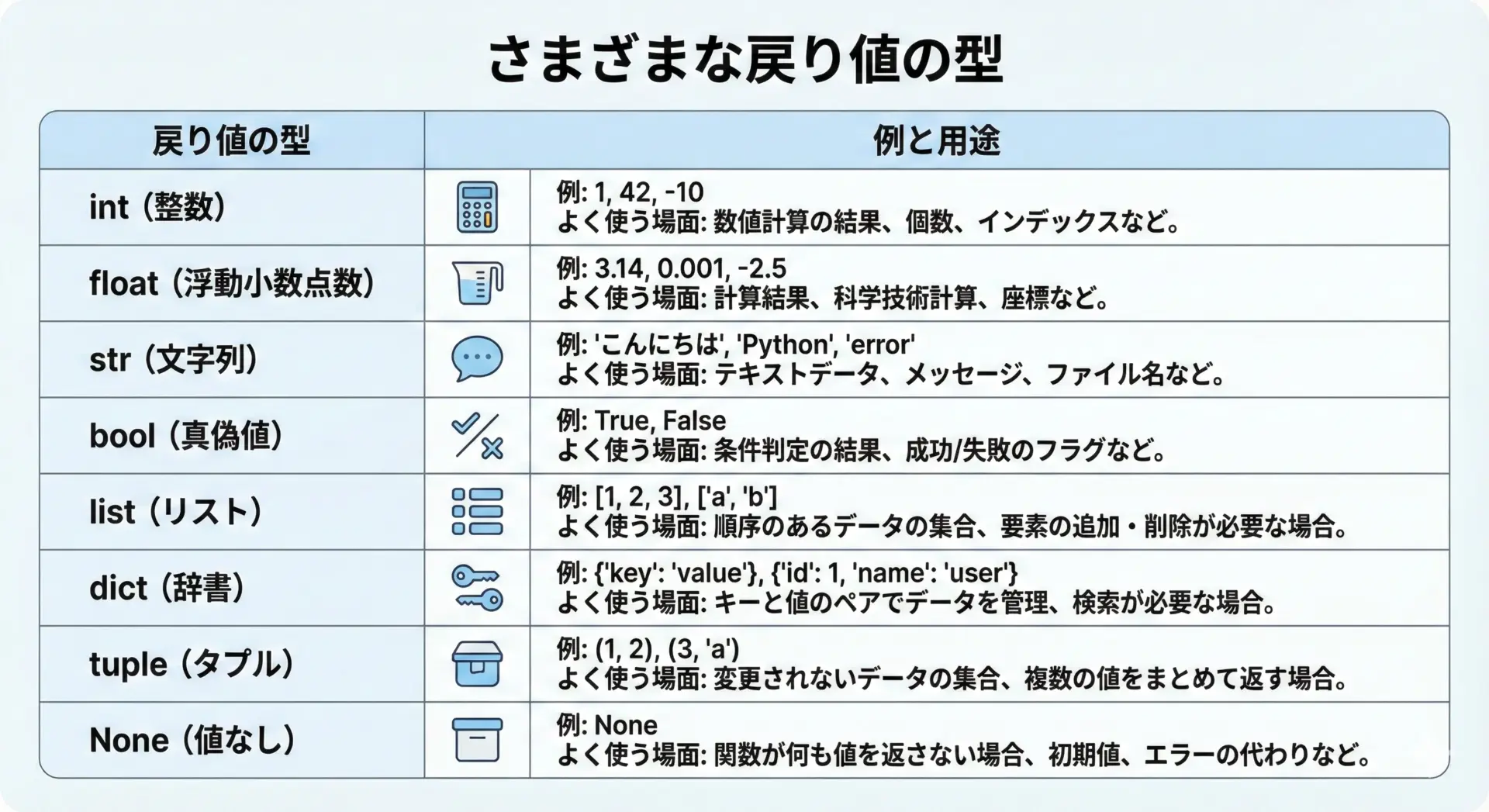

戻り値の型

Pythonでは、戻り値の「型」は特に宣言しませんが、実際には任意の型を返すことができます。

代表的な戻り値の型を表にまとめます。

| 戻り値の型 | 例 | 主な用途 |

|---|---|---|

| int | 0, 1, 100 | 数値計算、カウント結果 |

| float | 1.5, 3.14 | 小数を含む計算結果 |

| str | “OK” | メッセージや名前などの文字列 |

| bool | True, False | 条件判定の結果 |

| list | [1, 2, 3] | 複数要素を順序付きで返す |

| dict | {“x”: 1} | 名前付きの複数情報を返す |

| tuple | (1, “a”) | 複数の戻り値をまとめて返す(後述) |

| None | None | 戻り値が特にないことを表現 |

例えば、次のようにさまざまな型を返すことができます。

def get_number():

return 42 # int

def get_message():

return "Hello" # str

def is_even(n):

return n % 2 == 0 # bool(True/False)

num = get_number()

msg = get_message()

flag = is_even(10)

print(num, type(num))

print(msg, type(msg))

print(flag, type(flag))42 <class 'int'>

Hello <class 'str'>

True <class 'bool'>Pythonの関数は「どんな型でも返せる」柔軟さがあるため、関数設計の自由度が高くなります。

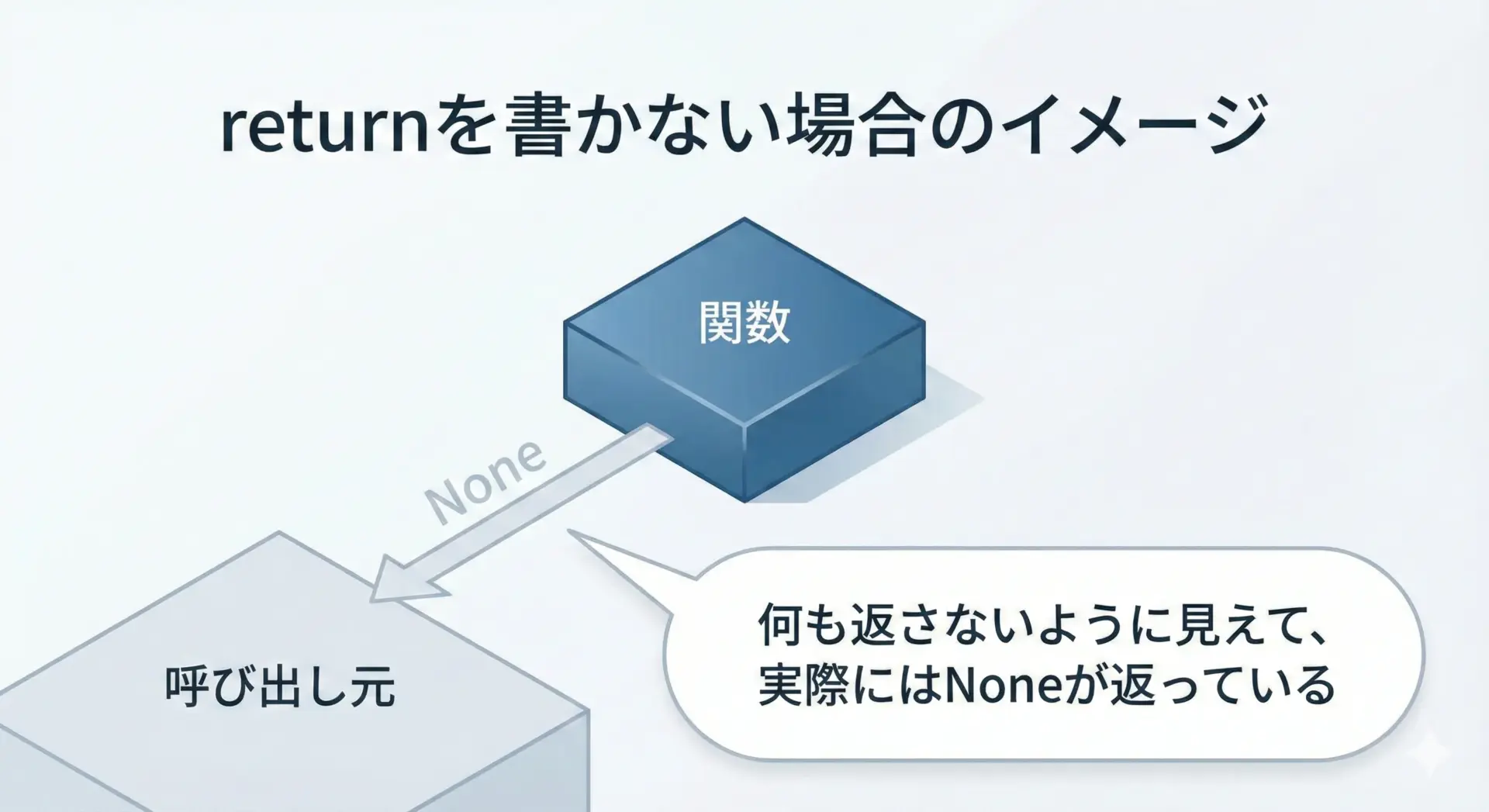

戻り値なし(None)とはどういう意味か

Pythonでは、明示的に何も返さなかった場合でも、実はNoneという値が返されています。

次の2つは同じ意味です。

def func_a():

# returnを書かない

print("処理だけ実行")

def func_b():

print("処理だけ実行")

return # 値を指定しないreturnどちらも呼び出すとNoneが返されます。

result_a = func_a()

result_b = func_b()

print("func_aの戻り値:", result_a)

print("func_bの戻り値:", result_b)処理だけ実行

処理だけ実行

func_aの戻り値: None

func_bの戻り値: None「戻り値なしの関数」=「戻り値がNoneの関数」だと理解すると、動きがはっきりします。

実務では、Noneを「エラー」や「見つからなかった」という特別な状態を表す値として使うこともよくあります。

returnの書き方と使い方

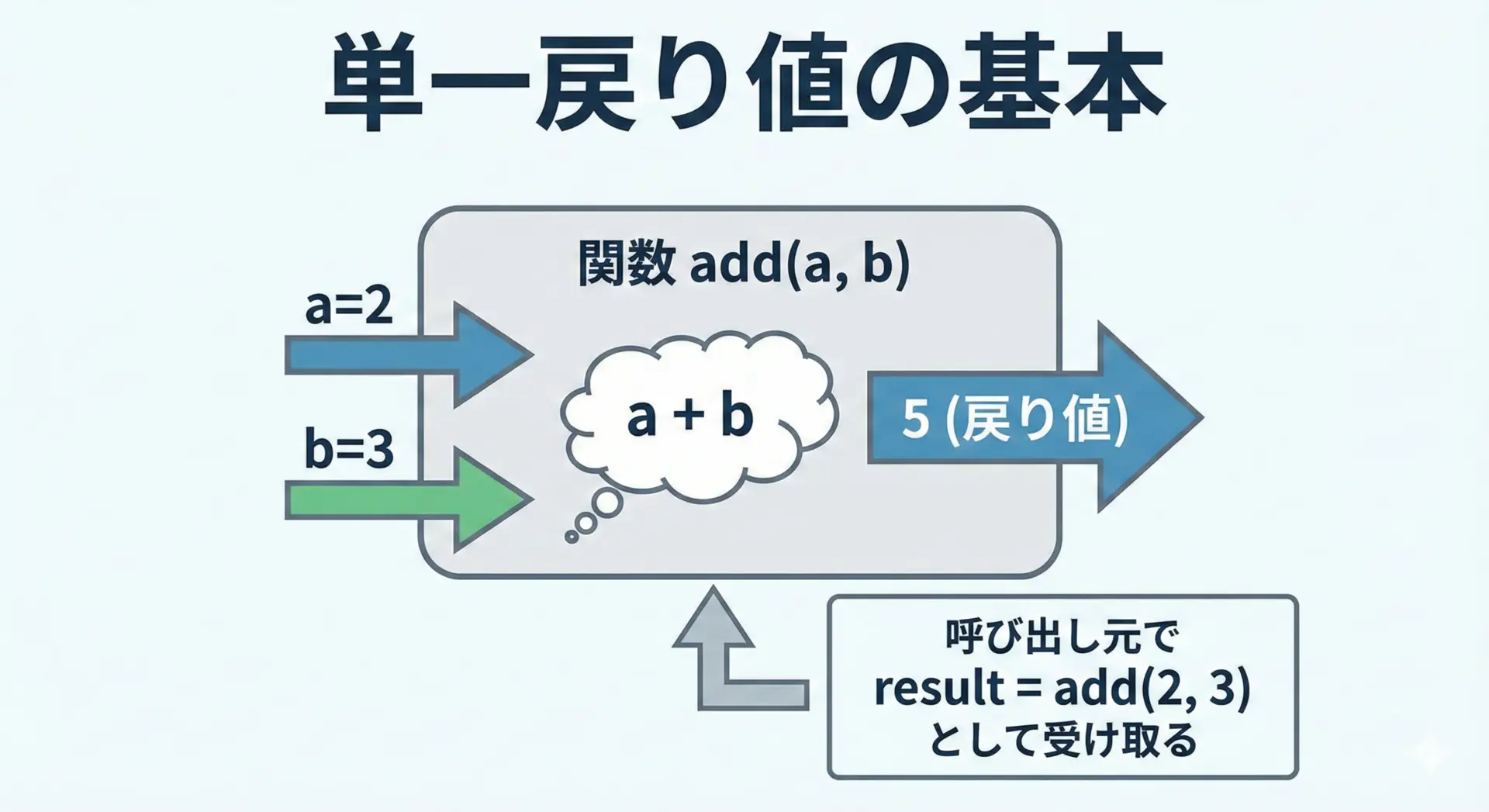

単一の戻り値を返す書き方

最も基本的な形は、1つの値をreturnで返す書き方です。

def add(a, b):

"""2つの数値を足し合わせて結果を返す関数"""

result = a + b

return result # 計算結果を1つだけ返す

sum_value = add(10, 20)

print("結果:", sum_value)結果: 30このように、return 値で返し、呼び出し側では変数 = 関数名(…)という形で受け取ります。

「関数は1つの値を返す」のが基本形ですが、Pythonでは複数の値を返すこともできます。

複数の戻り値を返す書き方

Pythonでは、カンマ区切りで値を書くことで、複数の戻り値を返すことができます。

内部的にはtuple(タプル)としてまとめて返されます。

def calc_total_and_average(scores):

"""点数リストから合計と平均を計算して返す"""

total = sum(scores)

avg = total / len(scores)

return total, avg # カンマで区切ると複数の値を返せる

scores = [80, 90, 70]

total, average = calc_total_and_average(scores) # 2つの変数で受け取る

print("合計:", total)

print("平均:", average)合計: 240

平均: 80.0もちろん、1つの変数でタプルのまま受け取ることも可能です。

result = calc_total_and_average(scores)

print(result, type(result))(240, 80.0) <class 'tuple'>「関数から複数の情報を返したいときは、タプル・リスト・辞書にまとめる」という発想が大切です。

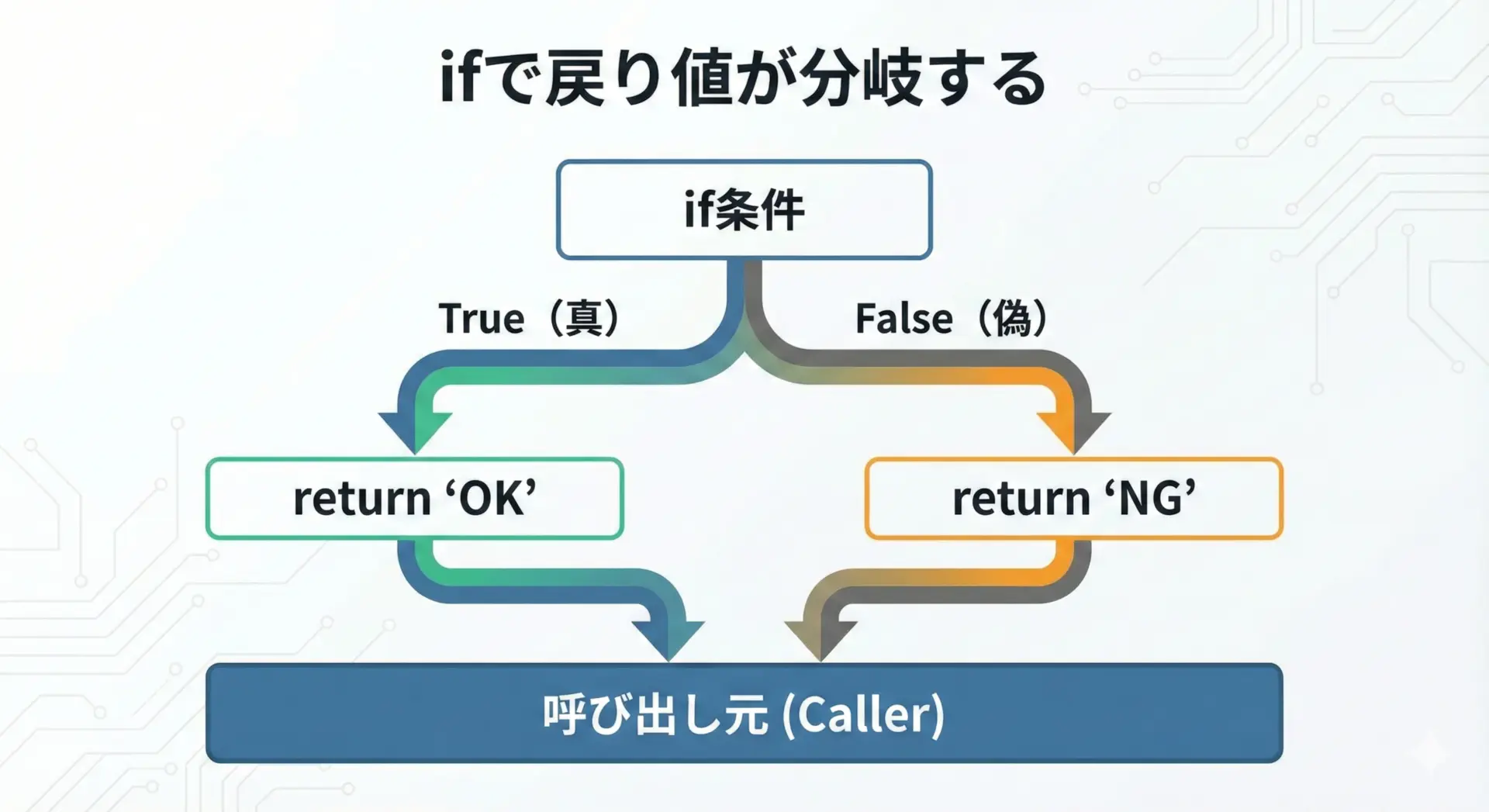

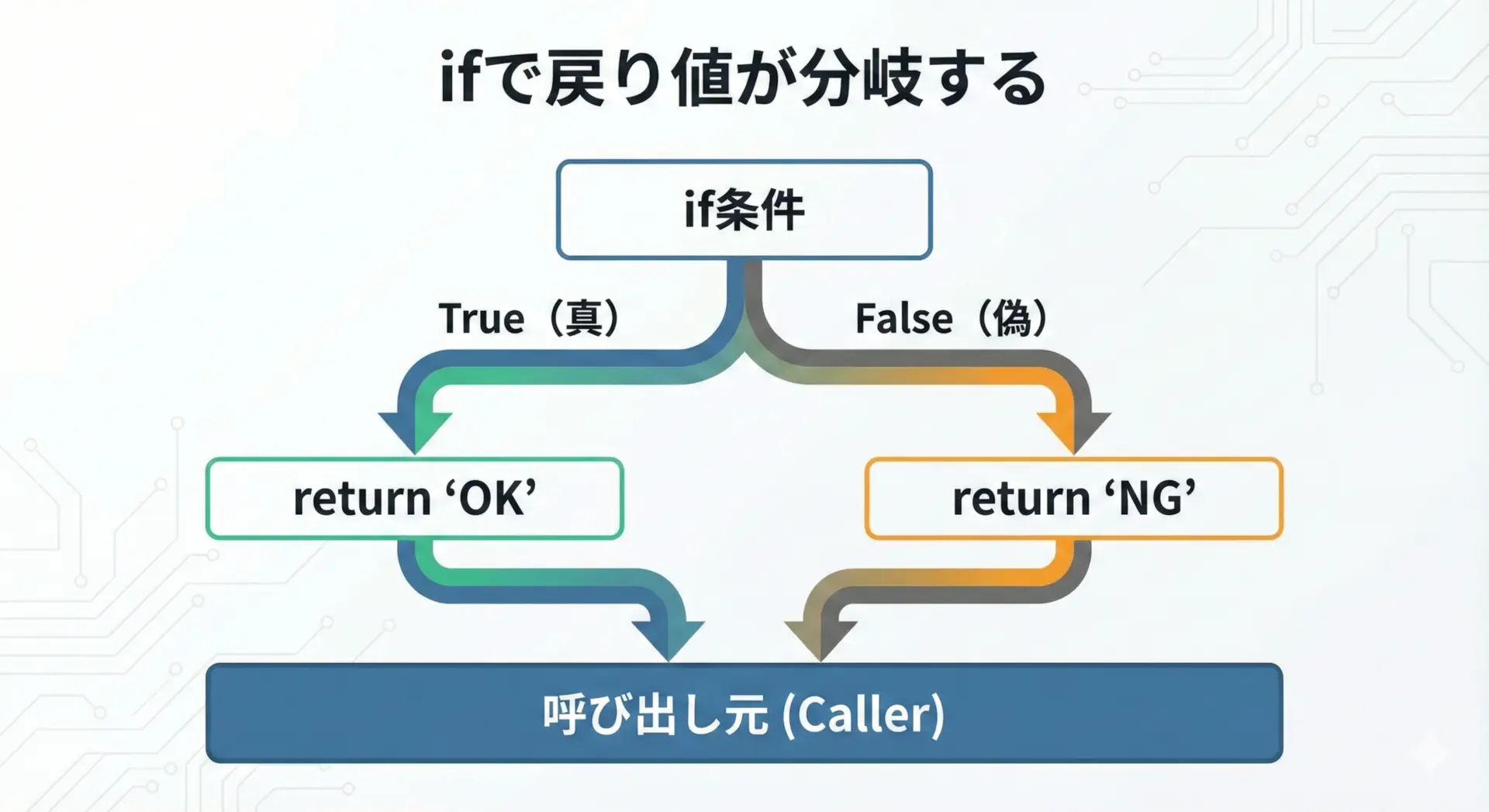

条件分岐(if)とreturnの組み合わせ

条件によって戻り値を変えたい場合は、ifとreturnを組み合わせます。

def judge_score(score):

"""点数に応じて評価文字列を返す"""

if score >= 80:

return "合格"

else:

return "不合格"

print(judge_score(90))

print(judge_score(50))合格

不合格ここで重要なのは、すべてのパスで何らかの値をreturnしているかを意識することです。

どこか1つでもreturnを書き忘れると、そこを通ったときにはNoneが返ってしまいます。

def bad_judge(score):

if score >= 80:

return "合格"

# elseを書き忘れている

result = bad_judge(50)

print(result) # NoneになってしまうNoneこのようなバグを防ぐには、if/elif/elseをきちんと書くか、関数の最後にデフォルトのreturnを書くことが大切です。

早期returnで処理をわかりやすくする

早期return(early return)とは、エラーや例外的な状態を最初にチェックし、その場で関数を終了させる書き方です。

これにより、ネストが深くならず、読みやすいコードになります。

def get_first_item(lst):

"""リストの最初の要素を返す。空ならNoneを返す。"""

if not lst: # 空リストやNoneなら早期return

return None

# ここに来るのは「lstが空でない」場合だけ

return lst[0]

print(get_first_item([1, 2, 3]))

print(get_first_item([])) # 空リスト1

None早期returnを使わないと、次のようにネストが深くなります。

def get_first_item_bad(lst):

if lst:

return lst[0]

else:

return None小さな例では差が分かりにくいですが、実務コードでは早期returnを活用することで、処理の流れが平坦になり、バグも入りにくくなります。

ループ(for・while)とreturnの挙動

ループの中でreturnを実行すると、その瞬間にループだけでなく関数全体が終了します。

def find_first_even(numbers):

"""リストから最初に見つかった偶数を返す。なければNone。"""

for n in numbers:

if n % 2 == 0:

return n # 見つかった時点で関数終了

# ループを最後まで回っても見つからなかった場合

return None

print(find_first_even([1, 3, 5, 8, 10]))

print(find_first_even([1, 3, 5]))8

Noneこの例では、8が見つかった瞬間に関数が終わるため、10は調べられません。

「ループを全部見たいのか」「最初の1件だけで良いのか」を意識して、returnをどこに置くか設計することが重要です。

図解で理解するreturnと戻り値

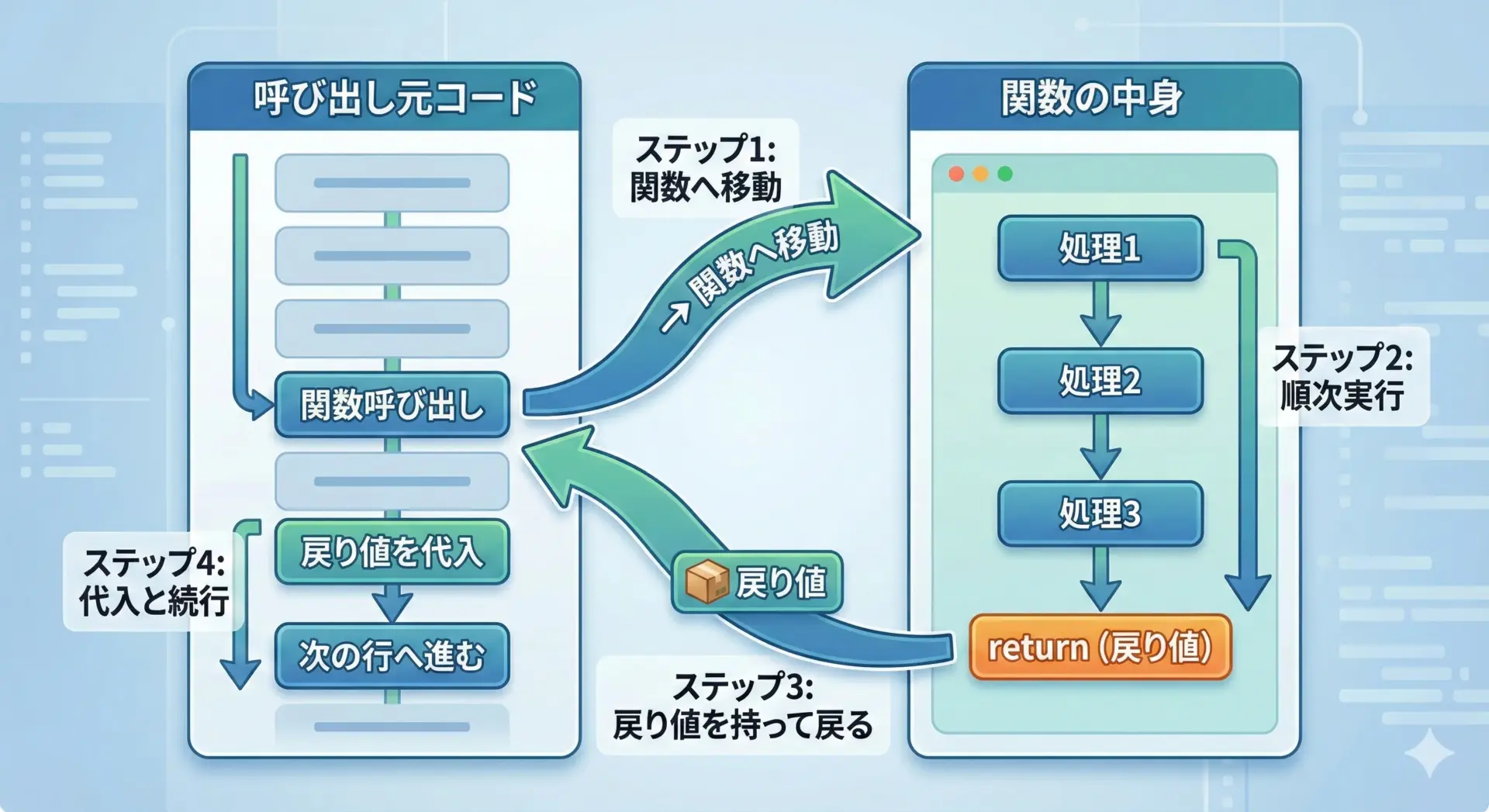

ステップ実行で見るreturnの流れ

実際に、簡単な関数をステップごとに追ってみます。

def multiply(a, b):

"""2つの数値を掛け合わせて返す"""

c = a * b # ステップ2: 計算

return c # ステップ3: 戻り値を返して関数終了

x = 3

y = 4

z = multiply(x, y) # ステップ1: 関数呼び出し

print(z) # ステップ4: 戻り値が使われる12流れを整理すると次の通りです。

- 呼び出し元で

multiply(x, y)に到達すると、処理は関数の先頭にジャンプします。 - 関数内で

c = a * bが実行されます。 return cに到達したら、cの値(12)を持って呼び出し元に戻り、関数は終了します。- 呼び出し元では、

z = multiply(x, y)が「z = 12」と同じ意味になり、次の行print(z)へ進みます。

このように、関数呼び出しは「一時的に関数に飛んで、戻り値を持って帰ってくる」動きをしていると考えると理解しやすくなります。

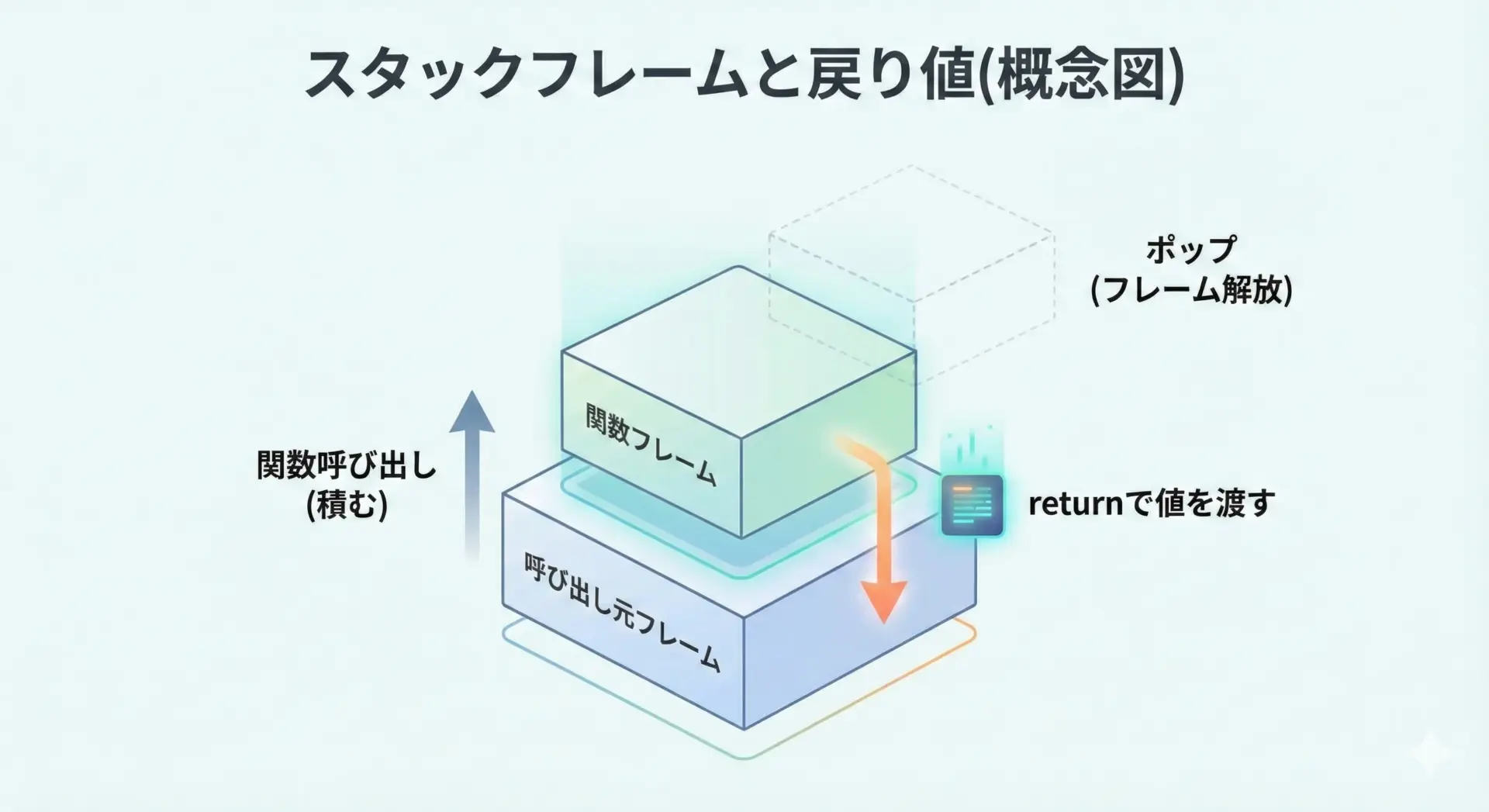

return値が呼び出し元に渡る仕組み

実際のPythonの内部では、関数を呼び出すたびにスタックフレームという「作業領域」が積み上がります。

- 呼び出し元のフレーム(現在の作業領域)がある

- 関数を呼び出すと、新しいフレームが上に積まれ、その中で処理が行われる

return 値が実行されると、その値を呼び出し元に渡し、関数のフレームは破棄される- 呼び出し元のフレームに戻り、戻り値が変数に代入される

このため、関数の中で作ったローカル変数は、関数が終わると消えるという性質があります。

戻り値として返したい情報は、必ずreturnで明示的に外へ出す必要があります。

def create_message(name):

message = f"こんにちは、{name}さん" # ローカル変数

return message # ここで外へ持ち出す

msg = create_message("太郎")

print(msg)こんにちは、太郎さんもしreturnしなければ、messageは関数の終了と共に消えてしまい、呼び出し元からは参照できません。

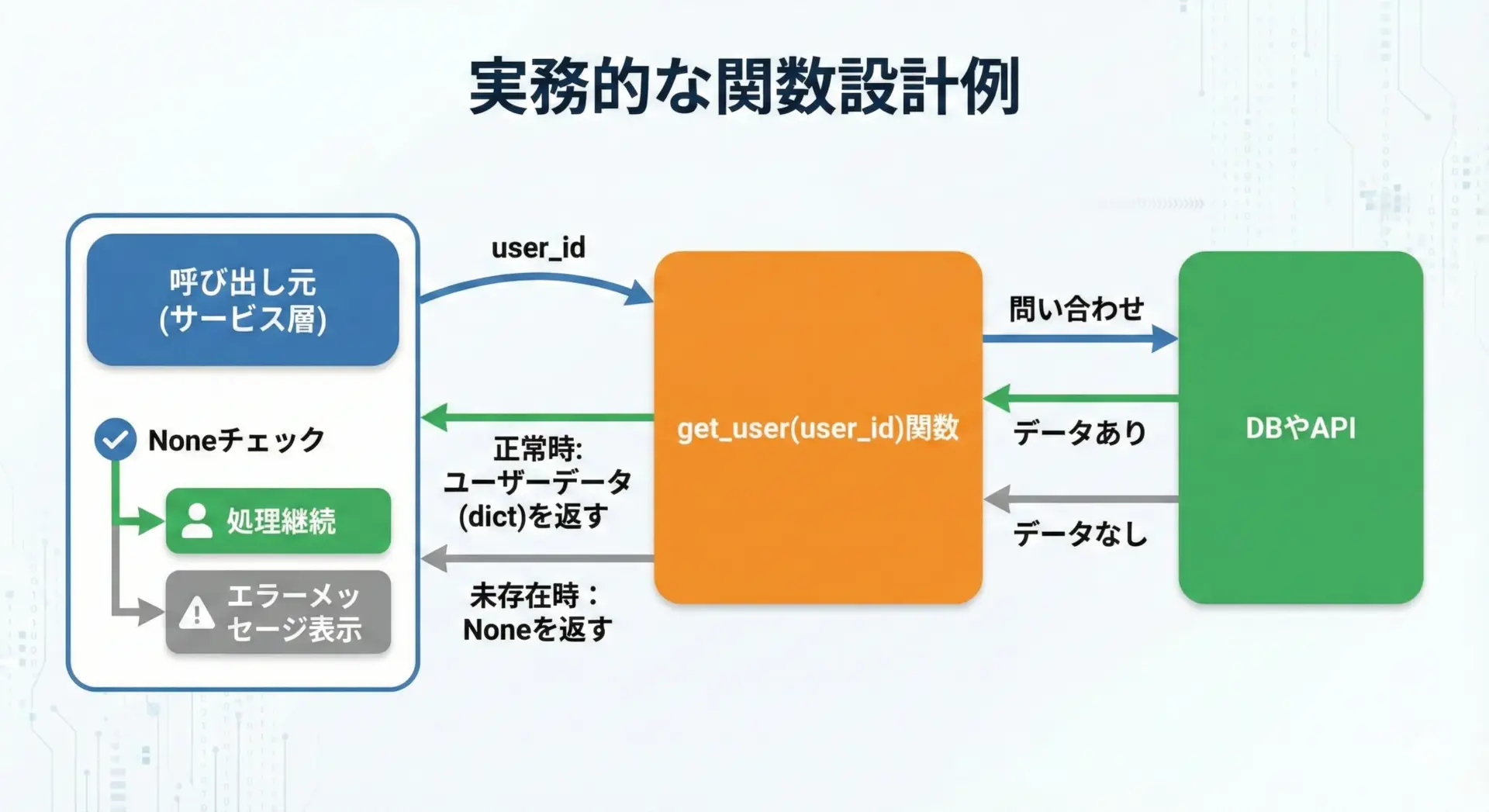

実務コードでのreturnと戻り値の設計例

実務では、関数の戻り値の設計がコード全体の読みやすさ・安全性に大きく影響します。

シンプルな例として、「ユーザーIDからユーザー情報を取得する関数」を考えます。

def get_user(users, user_id):

"""

ユーザー一覧(dict)から、指定IDのユーザー情報(dict)を返す。

見つからなければNoneを返す。

"""

# usersは {"u1": {...}, "u2": {...}} のような辞書を想定

if user_id in users:

return users[user_id] # 正常時: ユーザー情報を返す

# 見つからない場合はNoneで特別な状態を表現

return None

# ダミーデータ

users_data = {

"u1": {"name": "田中", "age": 30},

"u2": {"name": "佐藤", "age": 25},

}

user = get_user(users_data, "u1")

if user is None:

print("ユーザーが見つかりませんでした")

else:

print("ユーザー名:", user["name"])ユーザー名: 田中このパターンでは、次のような設計ポイントがあります。

- 見つかった場合: ユーザー情報(dict)を返す

- 見つからない場合: Noneを返して「未取得」を表現

- 呼び出し元ではNoneチェックを必ず行う

もっと情報量を増やしたい場合は、複数の戻り値を組み合わせる形も考えられます。

def get_user_with_status(users, user_id):

"""

(found, user) の2つを返す。

found: bool(見つかったかどうか)

user: 見つかった場合はユーザー情報、見つからなければNone

"""

if user_id in users:

return True, users[user_id]

return False, None

found, user = get_user_with_status(users_data, "u3")

if not found:

print("ユーザーが見つかりませんでした")

else:

print("ユーザー名:", user["name"])ユーザーが見つかりませんでしたこのように、戻り値にどんな情報を持たせるかを意識的に設計することで、呼び出し元のコードがシンプルで分かりやすくなります。

まとめ

Pythonのreturnは、「値を返す」と「関数を終了する」という2つの役割を持っています。

戻り値は1つでも複数でもよく、型の制限もありませんが、関数ごとに「どんな状況で何を返すか」を一貫して設計することが重要です。

また、早期returnやNoneの活用により、条件分岐やループを含む処理も分かりやすく整理できます。

この記事で学んだ考え方とサンプルコードをもとに、実際のプロジェクトで「戻り値設計」を意識しながら関数を書く練習をしてみてください。