Pythonのfor文は、最初にきちんと理解しておくと、その後のプログラミングがとても楽になります。

本記事では、Pythonのfor文ループの基本から、range・enumerate・zipといった実用的なテクニックまで、図解とサンプルコードで丁寧に解説します。

初心者の方でも、読み終えるころには「Pythonのループは怖くない」と感じられることを目指します。

Pythonのfor文とは

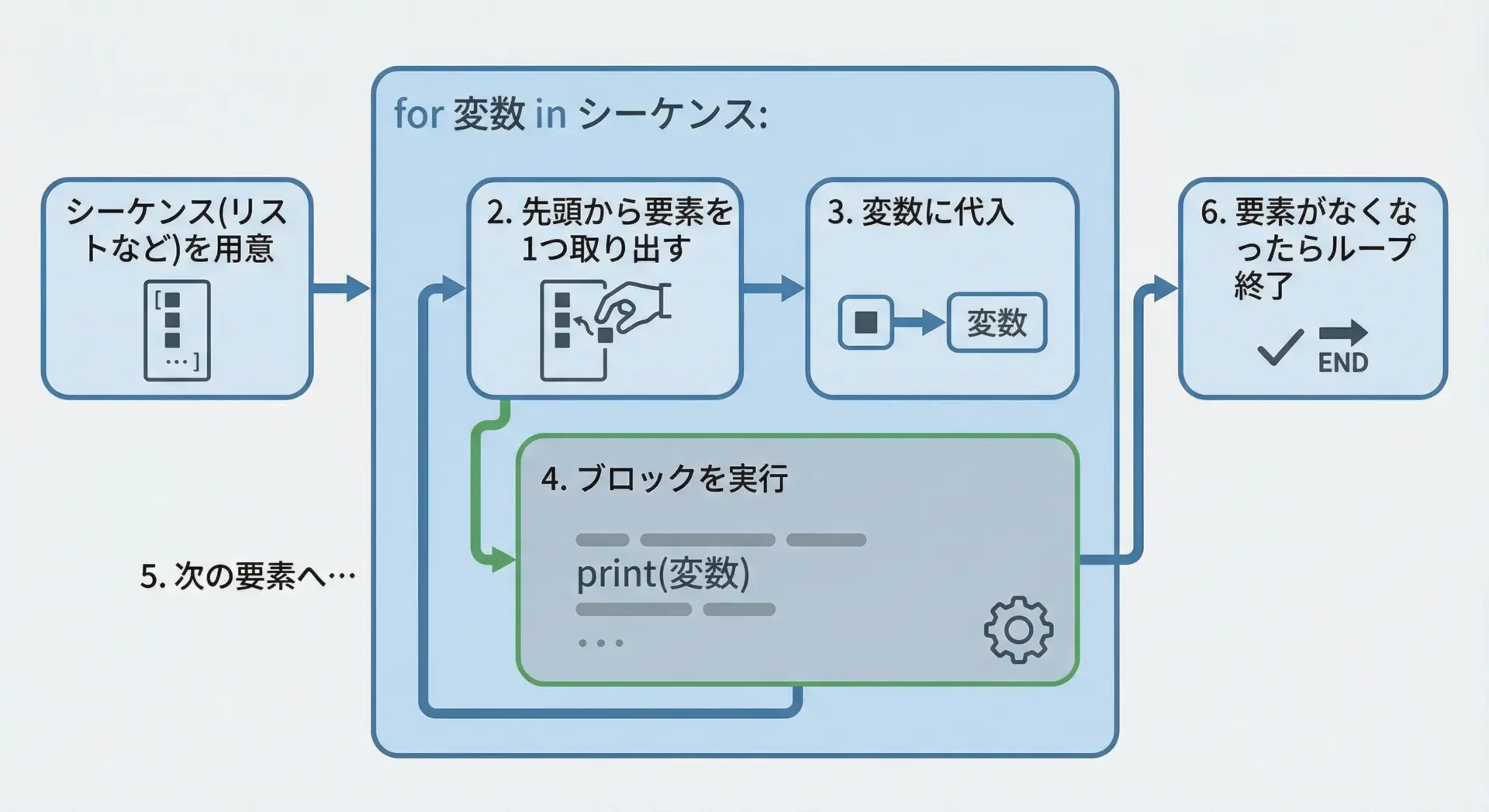

for文ループの基本構文と処理の流れ

Pythonのfor文は、「繰り返し可能なオブジェクト(イテラブル)から要素を1つずつ取り出しながら、同じ処理を繰り返す構文」です。

典型的な基本構文は次のようになります。

# fruitsの中身を順番に取り出して表示する基本的なfor文の例

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

for fruit in fruits: # for 変数 in シーケンス:

print(fruit) # インデントされた部分が、繰り返し実行されるブロックapple

banana

orangeこのときの処理の流れは次のようになります。

- リスト

fruitsから、先頭の要素"apple"が取り出され、変数fruitに代入されます。 - インデントされた

print(fruit)が実行され、画面にappleが表示されます。 - 次に

"banana"がfruitに代入され、同じ処理が行われます。 - 要素がなくなるまで、同じ流れが繰り返されます。

- すべての要素を処理し終わったところで、for文を抜けて次の処理に進みます。

Pythonのfor文は「回数」ではなく「要素」に着目している点が、他の言語(CやJavaなど)と比べたときの大きな特徴です。

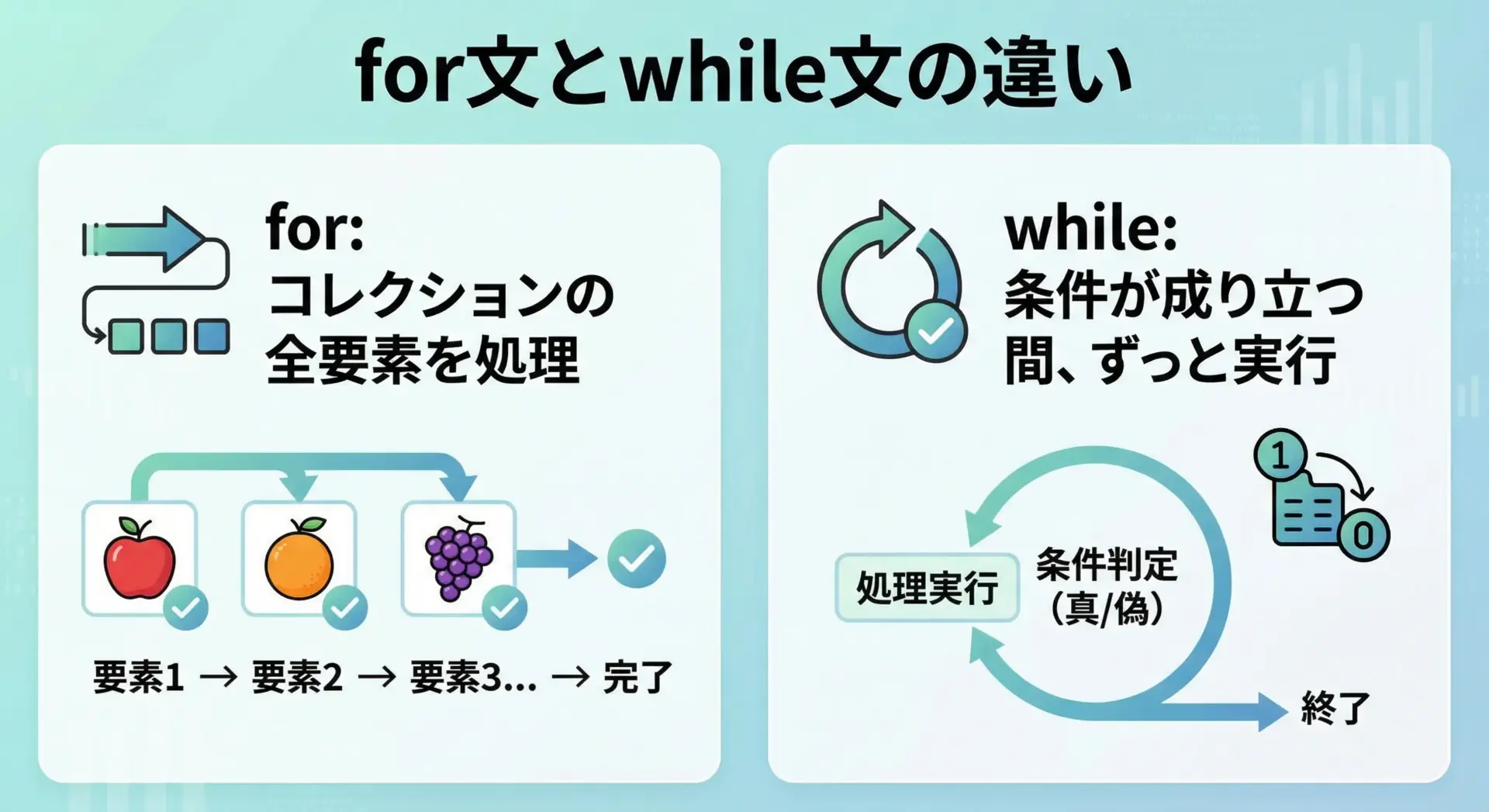

while文との違いとfor文を使う場面

Pythonにはwhile文もありますが、用途が少し異なります。

- for文

イテラブル(リスト、タプル、文字列、rangeなど)の全要素を1回ずつ処理したいときに向いています。 - while文

「ある条件が満たされているあいだ、ずっと処理を続けたい」といった条件ベースの繰り返しに向いています。

例を見比べてみます。

# for文でリストの全要素を処理する例

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

for n in numbers:

print(n)# while文で「条件がTrueの間」処理を繰り返す例

count = 1

while count <= 5: # 条件が成り立つ間だけ繰り返す

print(count)

count += 1 # 条件がいつかFalseになるように更新するどちらも1〜5までを表示しますが、for文は「何回繰り返すか(= 要素数)が明確な場合」、while文は「いつ終わるかは条件次第」という違いがあります。

Pythonでは、リストや文字列を単純に順番に処理する場合、原則としてfor文を使うのが読みやすく安全です。

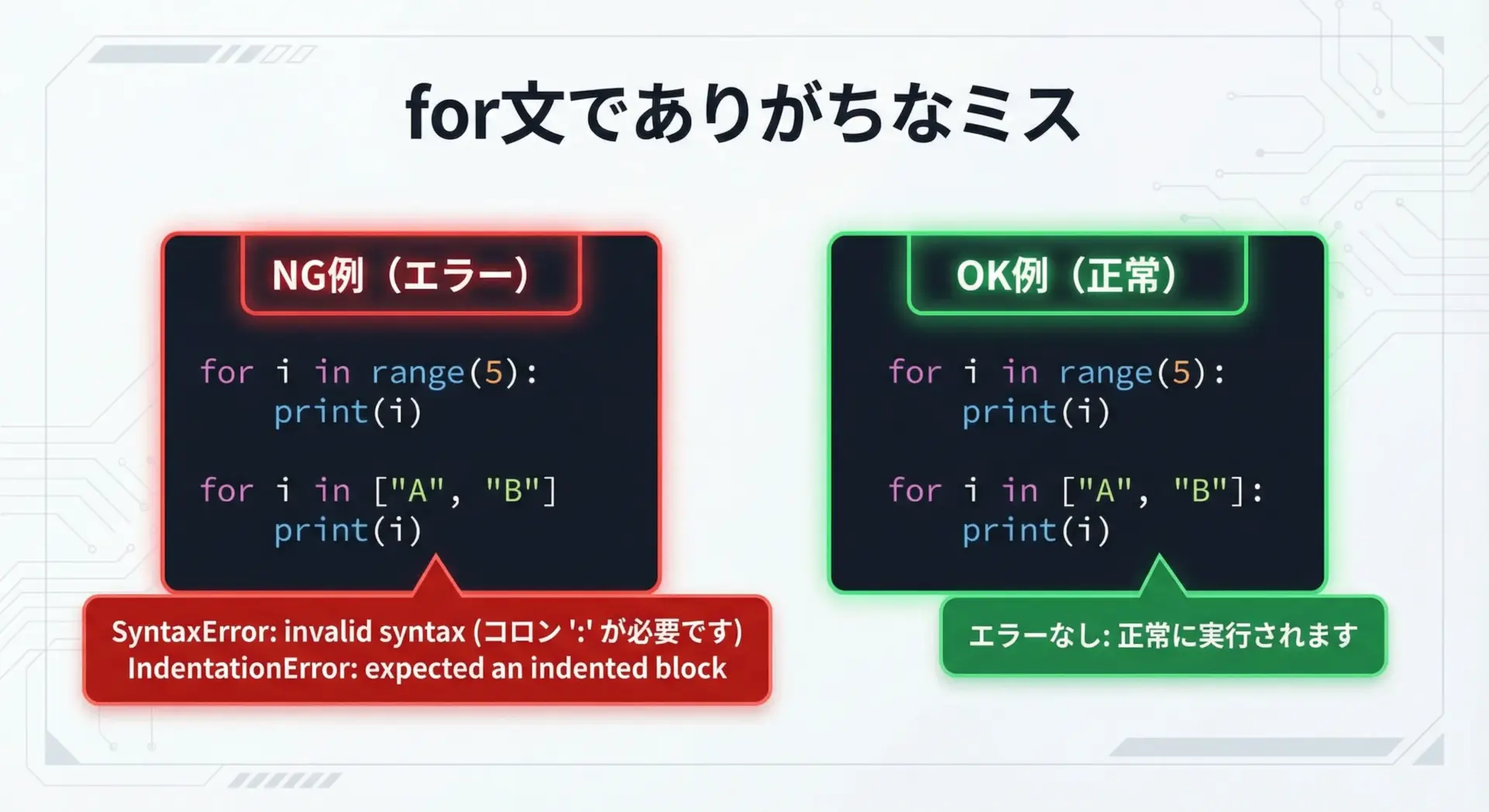

Pythonのfor文でよくある書き方ミス

Pythonのfor文では、構文のルールがいくつかあります。

初心者の方がよくつまずく例を挙げます。

コロン:の付け忘れ

# NG例: コロンを忘れている

numbers = [1, 2, 3]

for n in numbers # SyntaxError になる

print(n)この場合、Pythonはブロックの始まりを判断できずSyntaxErrorになります。

正しくは次のように書きます。

# OK例

numbers = [1, 2, 3]

for n in numbers: # 行末にコロンを忘れずに

print(n)インデント(字下げ)をしない

# NG例: インデントがない

numbers = [1, 2, 3]

for n in numbers:

print(n) # インデントがないのでエラーになるPythonはインデントでブロックを表現する言語です。

for文の本体は、必ずスペース4つ(あるいはタブ1つ)で字下げします。

# OK例: インデントを入れてforのブロックを表現する

numbers = [1, 2, 3]

for n in numbers:

print(n)使っていない変数名をそのまま書く

ループ変数を全く使わないのに、そのまま中途半端な変数名を付けてしまうケースもよくあります。

Pythonでは、使わない変数名には_(アンダースコア)を使う慣習があります。

# 10回だけ同じ処理をしたいが、ループ変数は使わない例

# NG例: 使わないのに変数iを定義してしまう

for i in range(10):

print("Hello")

# OK例: 使わない変数は _ にする

for _ in range(10):

print("Hello")このような小さな約束を守ることで、コードの意図が伝わりやすくなります。

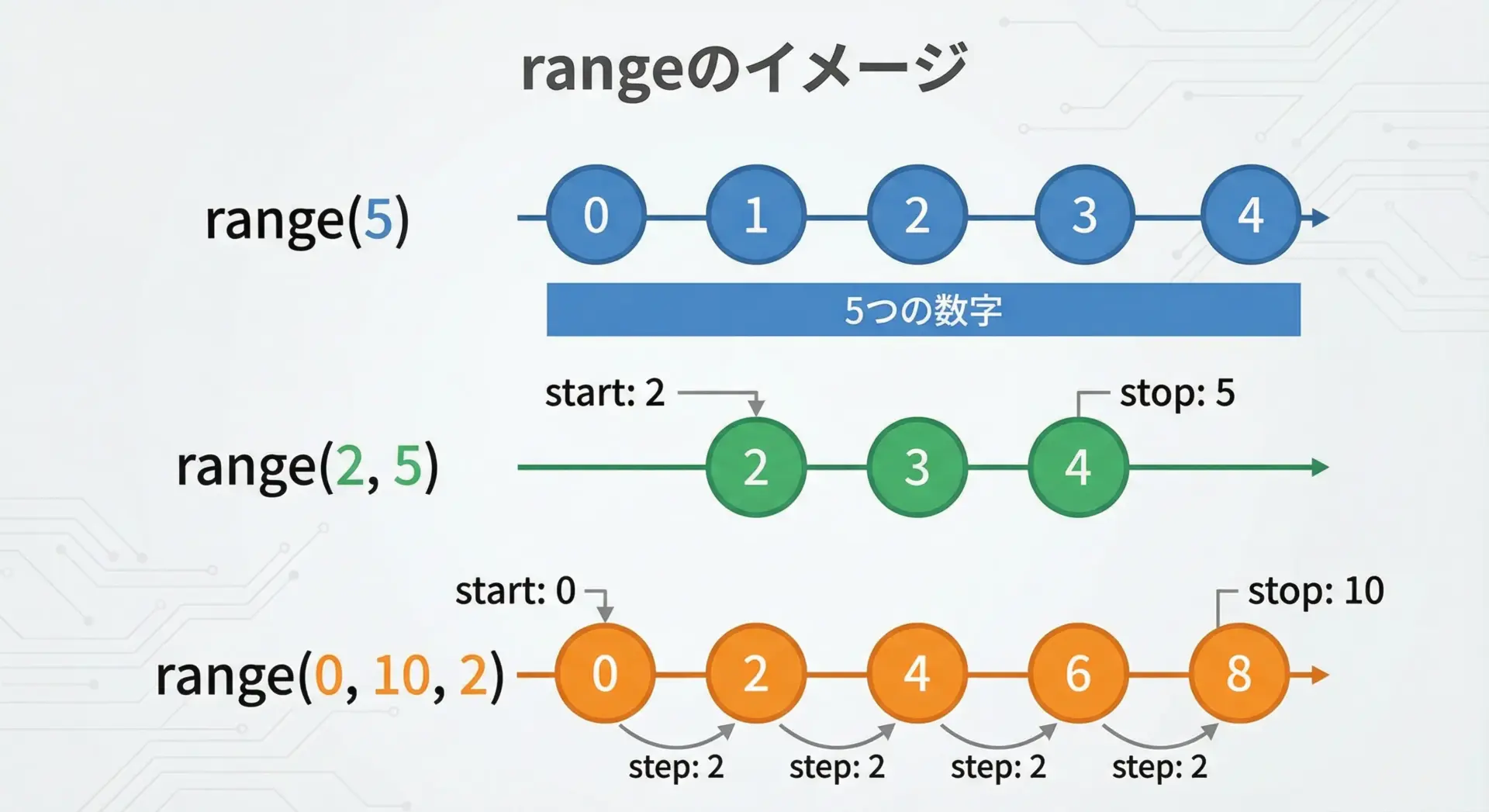

range関数でシンプルな繰り返し

rangeの基本

range関数は、一定間隔で並ぶ整数の「連番」を作るための組み込み関数です。

for文と非常に相性がよく、回数ベースのループやインデックス付きのループで頻繁に登場します。

基本的な使い方は次の3パターンです。

range(stop)

0 からstop - 1までの整数を生成します。range(start, stop)startからstop - 1までの整数を生成します。range(start, stop, step)startからstop - 1まで、stepずつ増減させた整数を生成します。

# rangeの基本的な動きを確認する例

print(list(range(5))) # 0〜4 を生成

print(list(range(2, 5))) # 2〜4 を生成

print(list(range(0, 10, 2))) # 0, 2, 4, 6, 8 を生成[0, 1, 2, 3, 4]

[2, 3, 4]

[0, 2, 4, 6, 8]range自体は「リスト」ではなく「rangeオブジェクト」です。

しかしfor文ではそのまま使えるため、普段はあまり意識しなくても問題ありません。

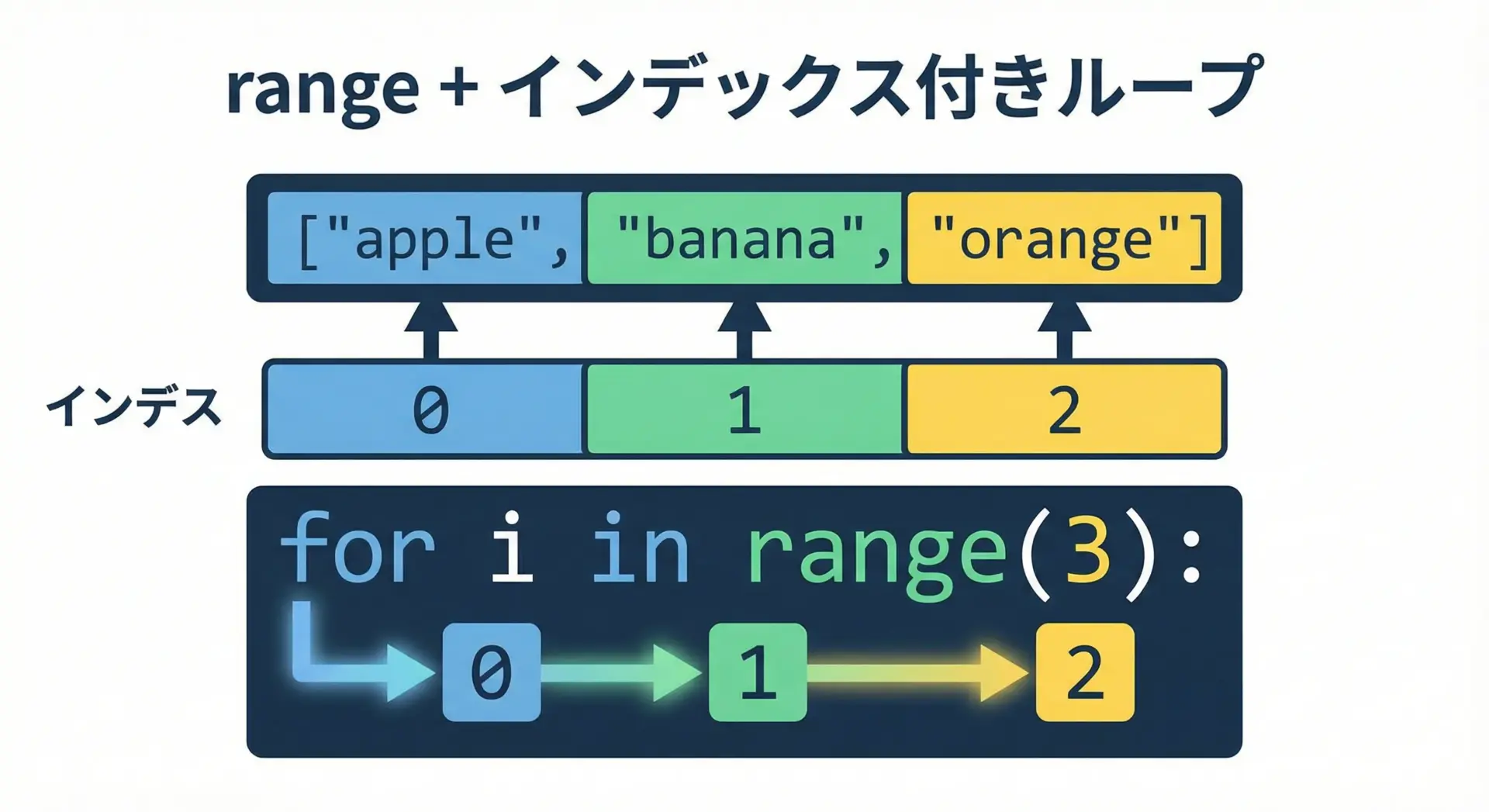

rangeを使ったインデックス付きループ

リストの「位置(インデックス)」を使って処理したい場合、rangeを使ったインデックス付きループがよく使われます。

# rangeを使って、インデックスと要素を両方扱う例

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

for i in range(len(fruits)): # 0, 1, 2 が順に入る

fruit = fruits[i] # インデックスで要素を取り出す

print(i, fruit)0 apple

1 banana

2 orangeこのパターンはよく見かけますが、インデックスと要素を同時に扱うだけなら、後述のenumerateの方がPythonらしく、読みやすいです。

ただし、「インデックスを使ってリストを書き換える」「一部だけスキップする」といった場合には、rangeが便利です。

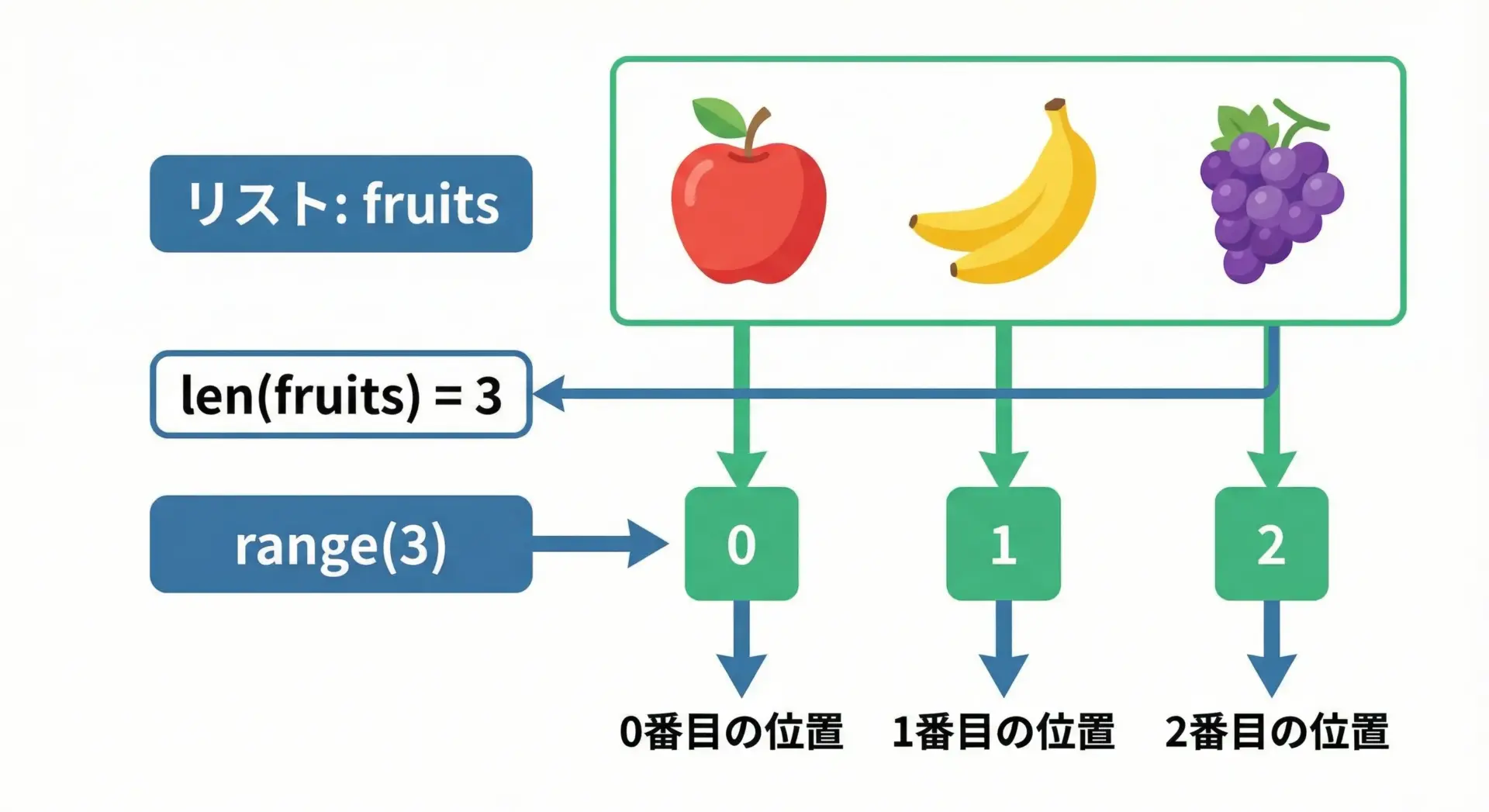

rangeとlenを組み合わせたリストの走査

len関数は、リストなどの「長さ(要素数)」を返します。

range(len(…))という組み合わせは、インデックスを0から最後の要素まで順番に回すときの定番パターンです。

# range(len(リスト)) でインデックスを回しながら要素を処理する例

scores = [70, 85, 90]

for i in range(len(scores)): # i は 0, 1, 2

scores[i] += 5 # 得点を +5 点する

print(f"{i}番目のスコア: {scores[i]}")0番目のスコア: 75

1番目のスコア: 90

2番目のスコア: 95このように、「リストを書き換える」「インデックスを何かに使う」といった用途では、range(len(...))が役に立ちます。

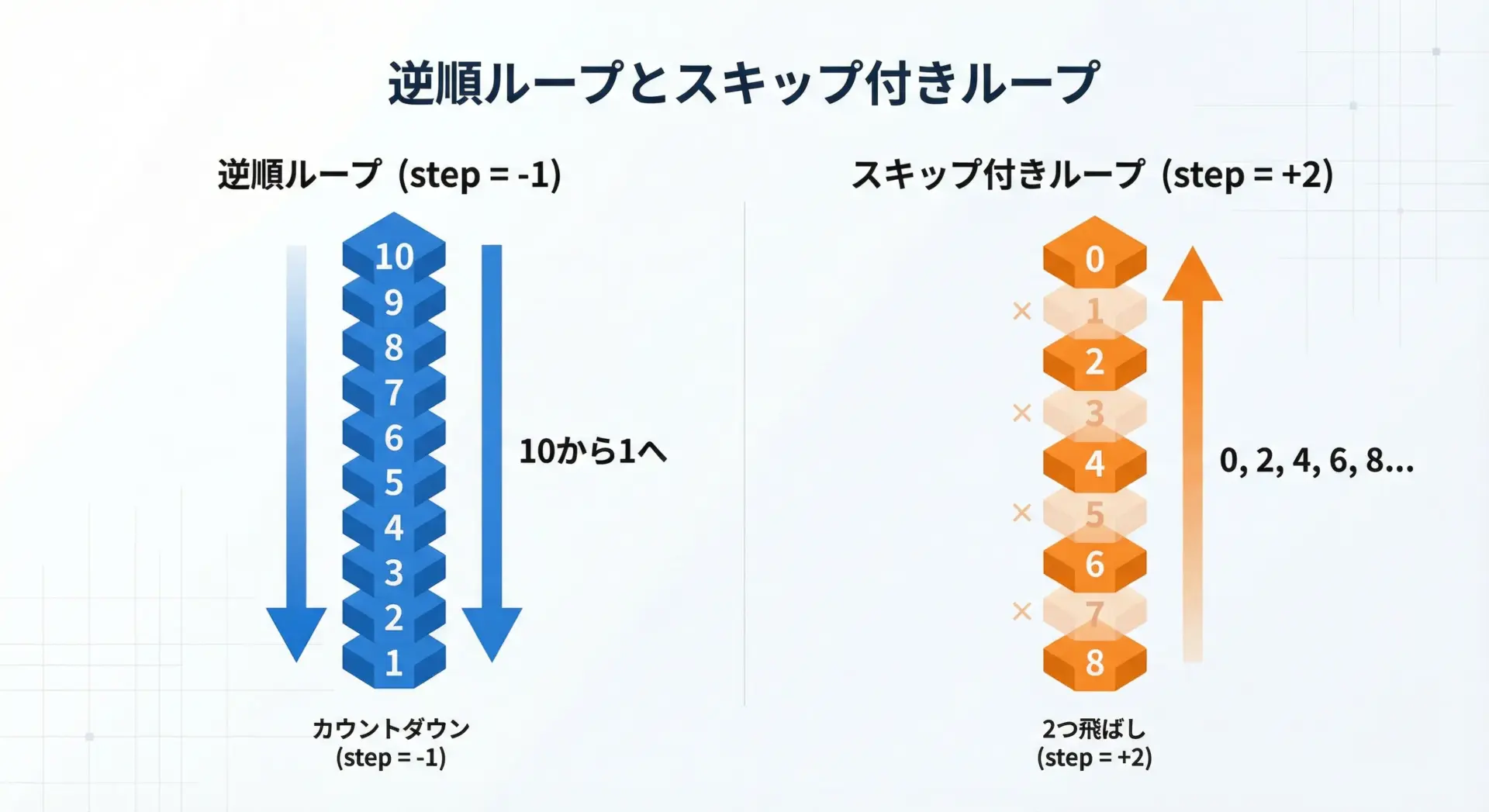

rangeで逆順ループ・スキップ付きループ

rangeのstep引数を使うと、逆順ループやスキップ付きループが簡単に書けます。

逆順ループの例

# 10から1までカウントダウンする逆順ループ

for n in range(10, 0, -1): # start=10, stop=0(含まない), step=-1

print(n, end=" ")

print() # 改行用10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ここでrange(10, 0, -1)は、10, 9, 8, ..., 1を生成します。

stopの値は「含まれない」点を忘れないようにしてください。

スキップ付きループの例

# 0〜10までの偶数だけを処理するスキップ付きループ

for n in range(0, 11, 2): # 0から10まで2刻み

print(n, end=" ")

print()0 2 4 6 8 10このように、step を上手く使うことで、処理したい番号だけを効率良くループさせることができます。

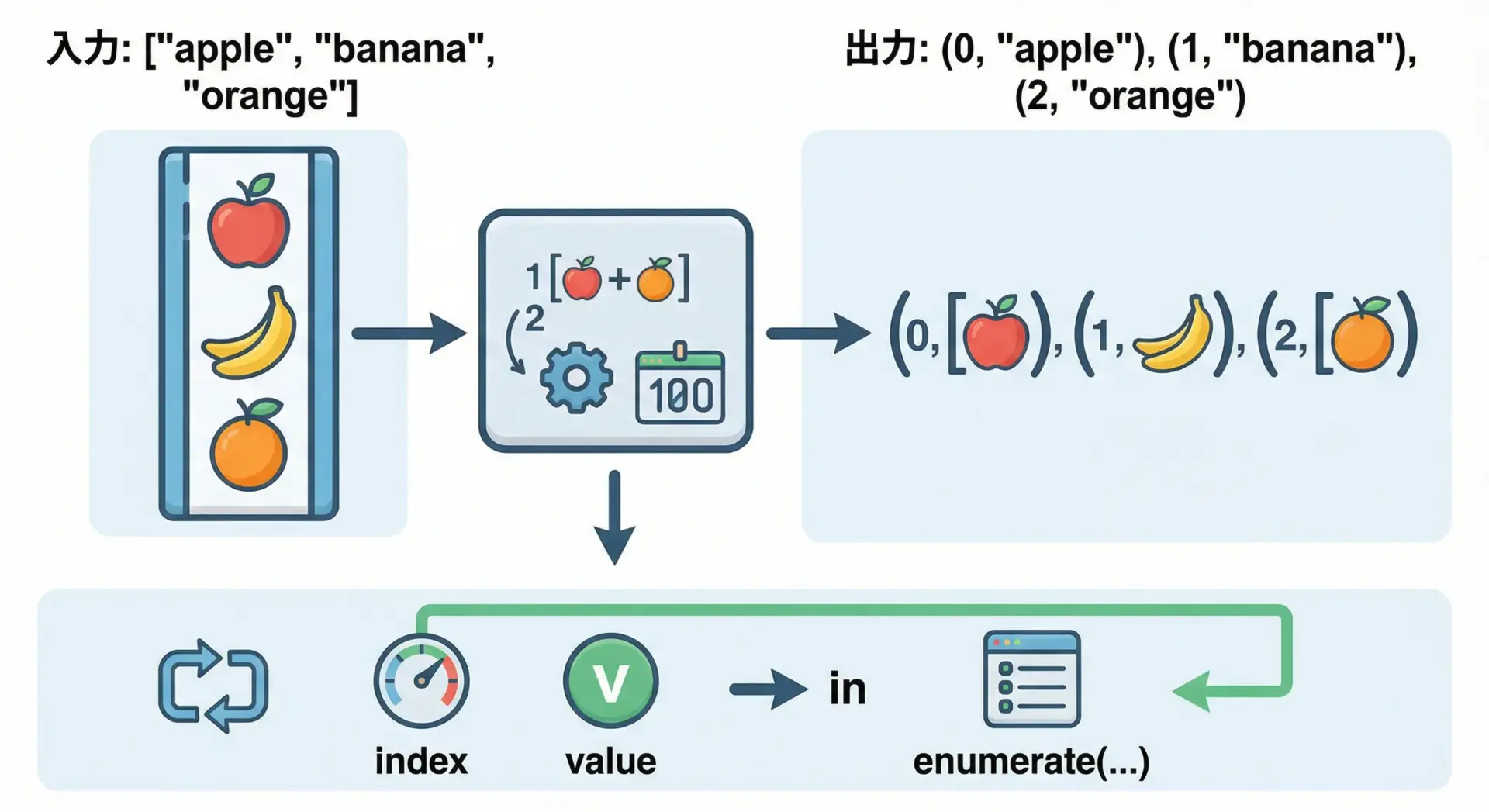

enumerateでインデックスと要素を同時に扱う

enumerateの基本構文と戻り値

enumerateは、シーケンスをループするときに「インデックス」と「要素」を同時に取り出すための組み込み関数です。

基本構文は次のようになります。

# enumerateの基本構文

for index, value in enumerate(iterable, start=0):

# index と value を使った処理

...iterable

リストやタプル、文字列など、繰り返し可能なオブジェクトstart(省略可)

インデックスの開始値(デフォルトは0)

実際の動作を確認してみます。

# enumerateが返す値を確認する例

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

for pair in enumerate(fruits):

print(pair) # (インデックス, 要素) のタプルになっている(0, 'apple')

(1, 'banana')

(2, 'orange')1つのループで「順番」と「中身」の両方が必要な場面では、enumerateが最もPythonらしい書き方になります。

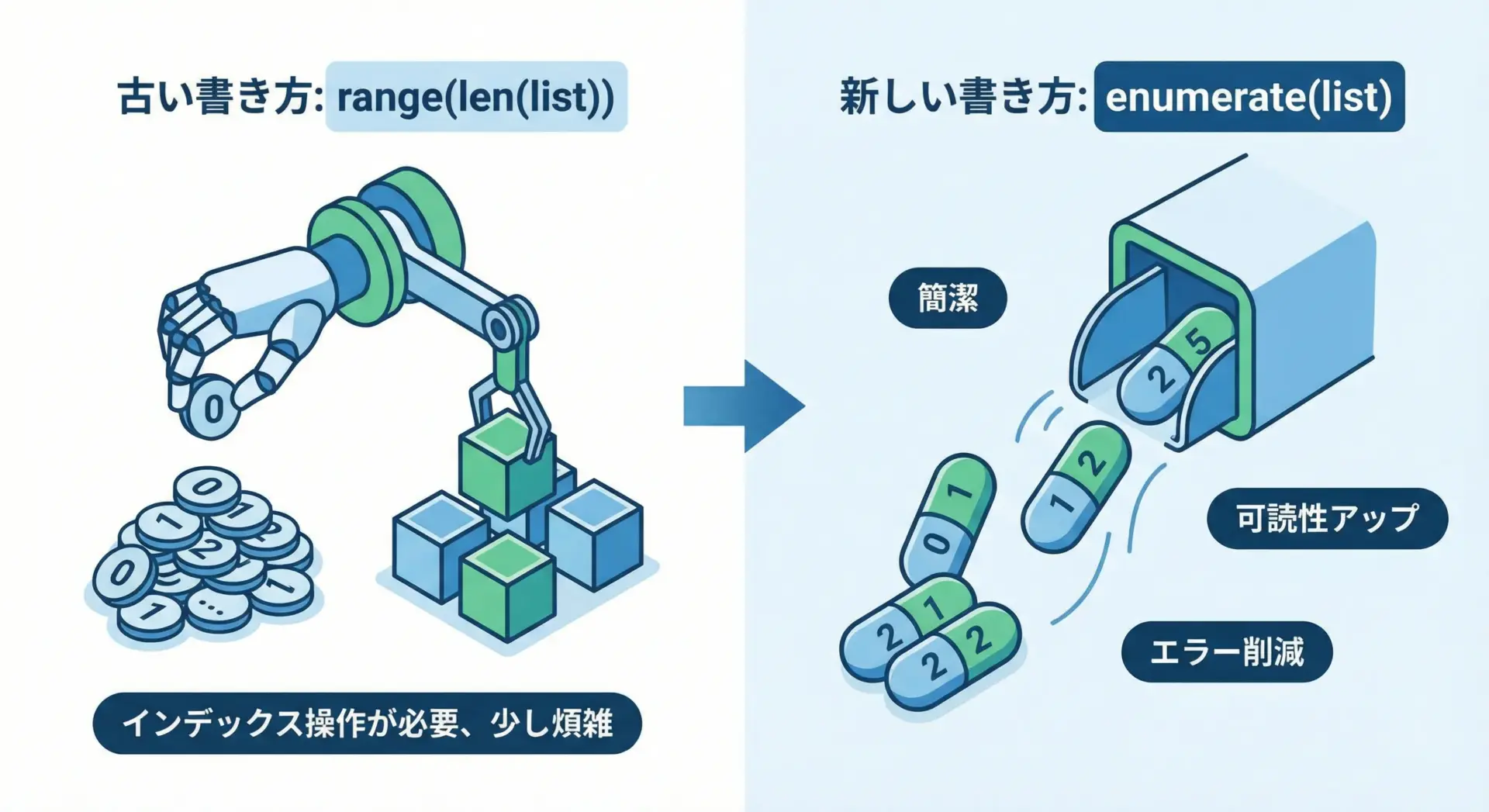

enumerateで書き換える典型的なfor文

range(len(...))で書かれたループは、ほとんどの場合、enumerateで書き換えることができます。

# NGではないが、あまりPythonらしくない書き方

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

for i in range(len(fruits)):

fruit = fruits[i]

print(i, fruit)これをenumerateを使って書き換えると、次のようになります。

# Pythonらしい書き方: enumerateを使う

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

for i, fruit in enumerate(fruits): # i: インデックス, fruit: 要素

print(i, fruit)実行結果(どちらも同じ):

0 apple

1 banana

2 orangeインデックスと要素を両方使うだけなら、enumerateを使うのが推奨されるスタイルです。

コードの意図が分かりやすく、バグも生まれにくくなります。

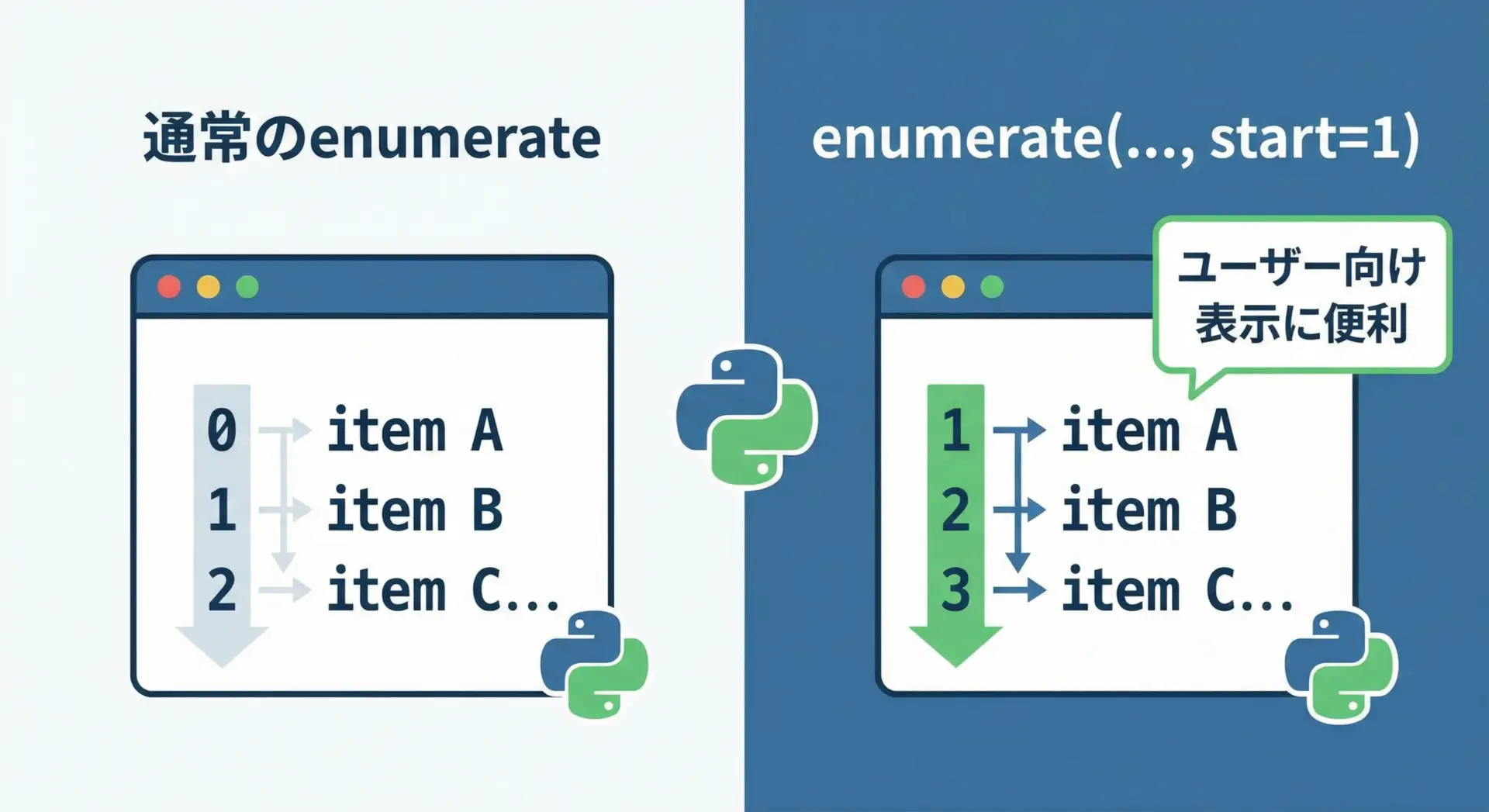

enumerateのstart引数でインデックスを調整

enumerateの第2引数startを指定すると、インデックスの開始値を任意の数に変更できます。

人間に見せる「番号」を付けたいときなどに便利です。

# インデックスを1から始めたい場合の例

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

for i, fruit in enumerate(fruits, start=1): # 1, 2, 3... となる

print(f"{i}番目の果物は {fruit} です")1番目の果物は apple です

2番目の果物は banana です

3番目の果物は orange ですユーザーに「1番目」「2番目」と表示したい場面で、i + 1と毎回書く代わりに、start=1を使うとコードがすっきりします。

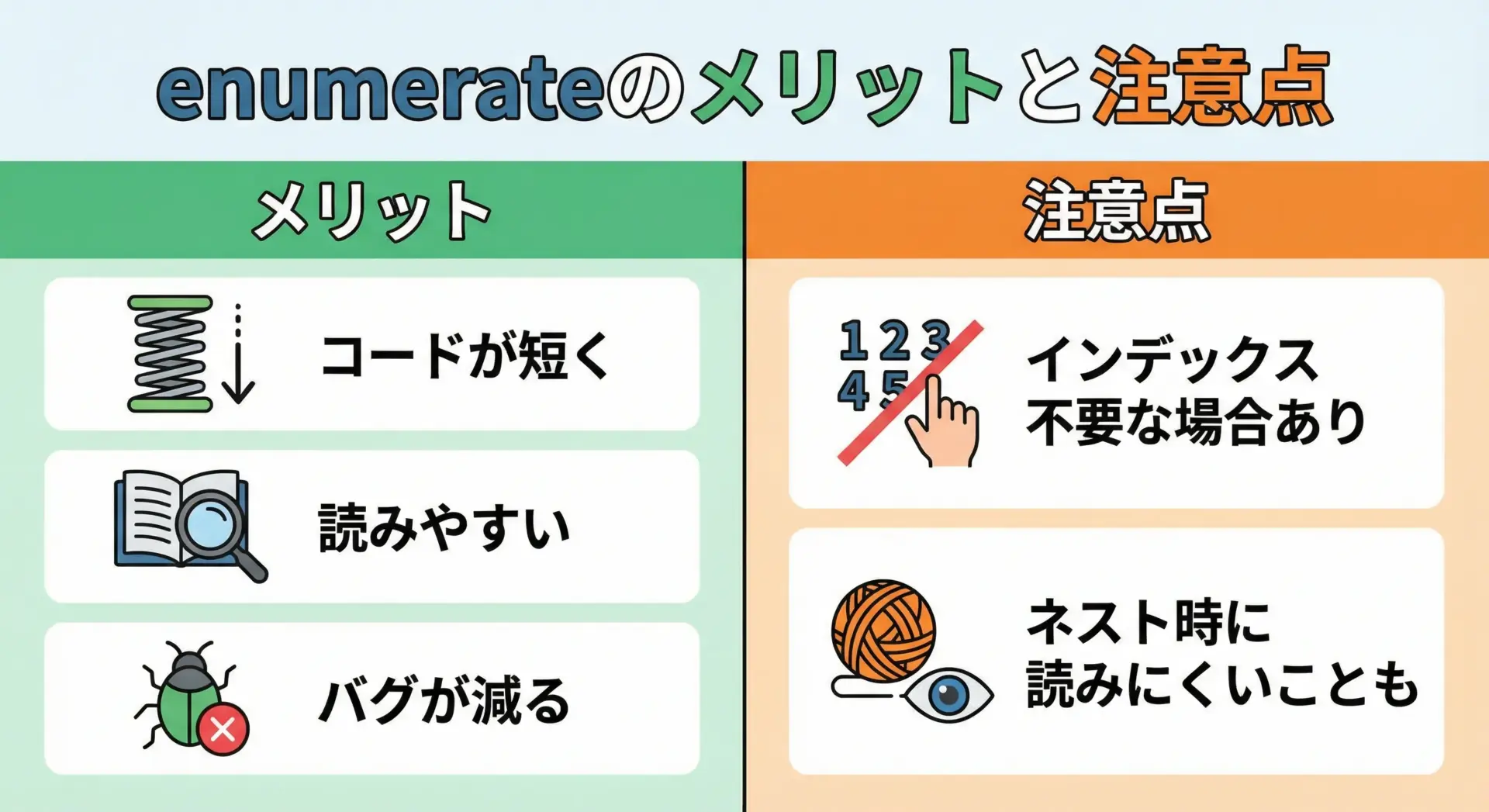

enumerateを使うメリットと注意点

enumerateを使う主なメリットは次の通りです。

- コードが短くなる

range(len(...))を書く必要がなくなります。 - バグを減らせる

インデックス計算のミス(+1や-1の付け忘れなど)が減ります。 - コードの意図が読みやすい

「インデックスと要素を同時に扱う」ことが明確になります。

一方で、注意しておきたい点もあります。

- 本当にインデックスが必要なときにだけ使う

インデックスを全く使わず、要素だけを扱うのであれば、for x in items:のように、単純なfor文で十分です。 - ネストが深いと読みづらくなることがある

入れ子になったループで、i, j, kのようにインデックスが増えてくると、かえって分かりづらくなることがあります。その場合は、処理を関数に分けるなど、構造を整理するとよいです。

「インデックスが欲しいときにだけenumerateを使う」という意識でいれば、コードは自然と読みやすく整理されていきます。

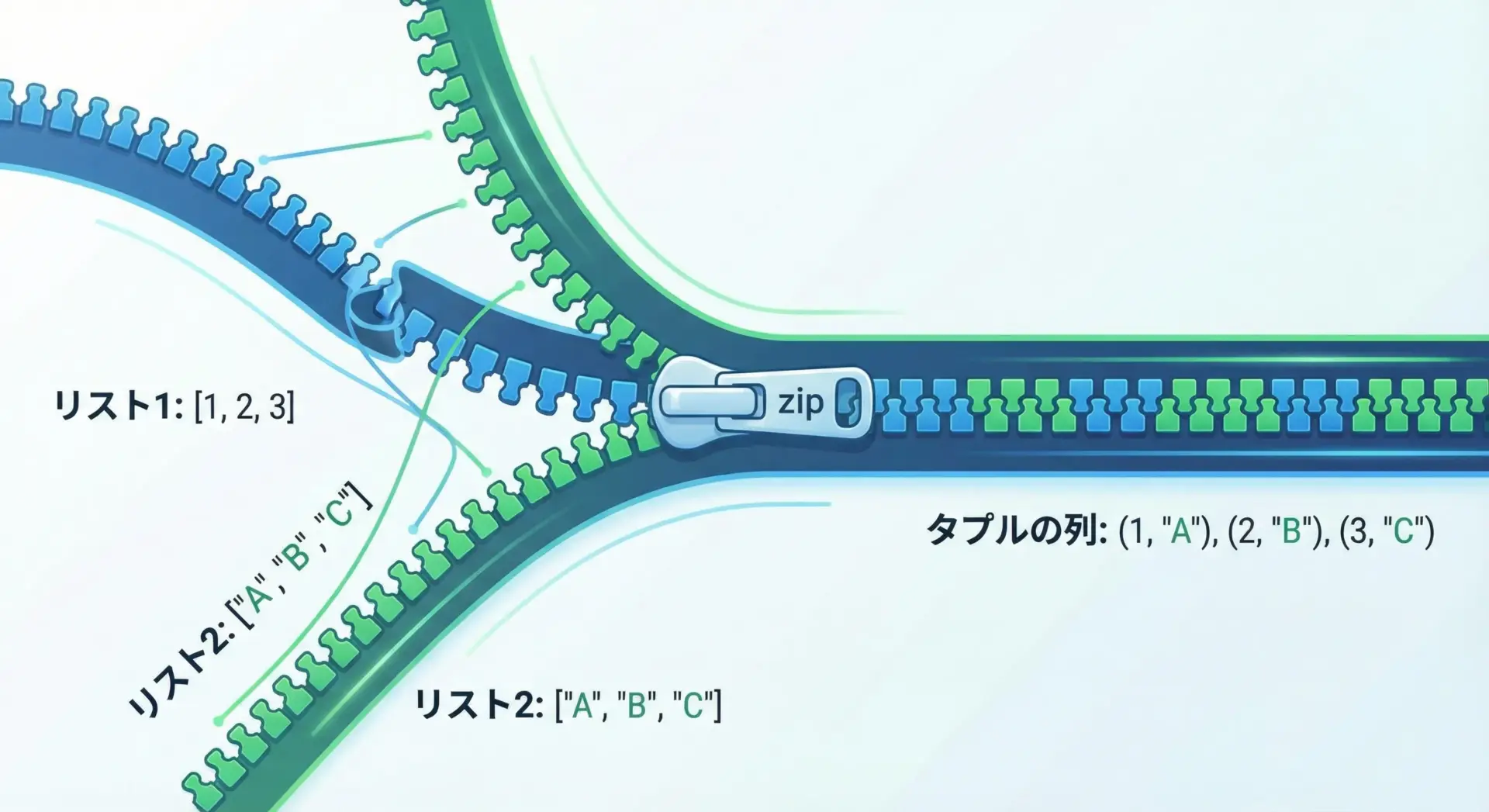

zipで複数のリストを同時にループ

zipの基本

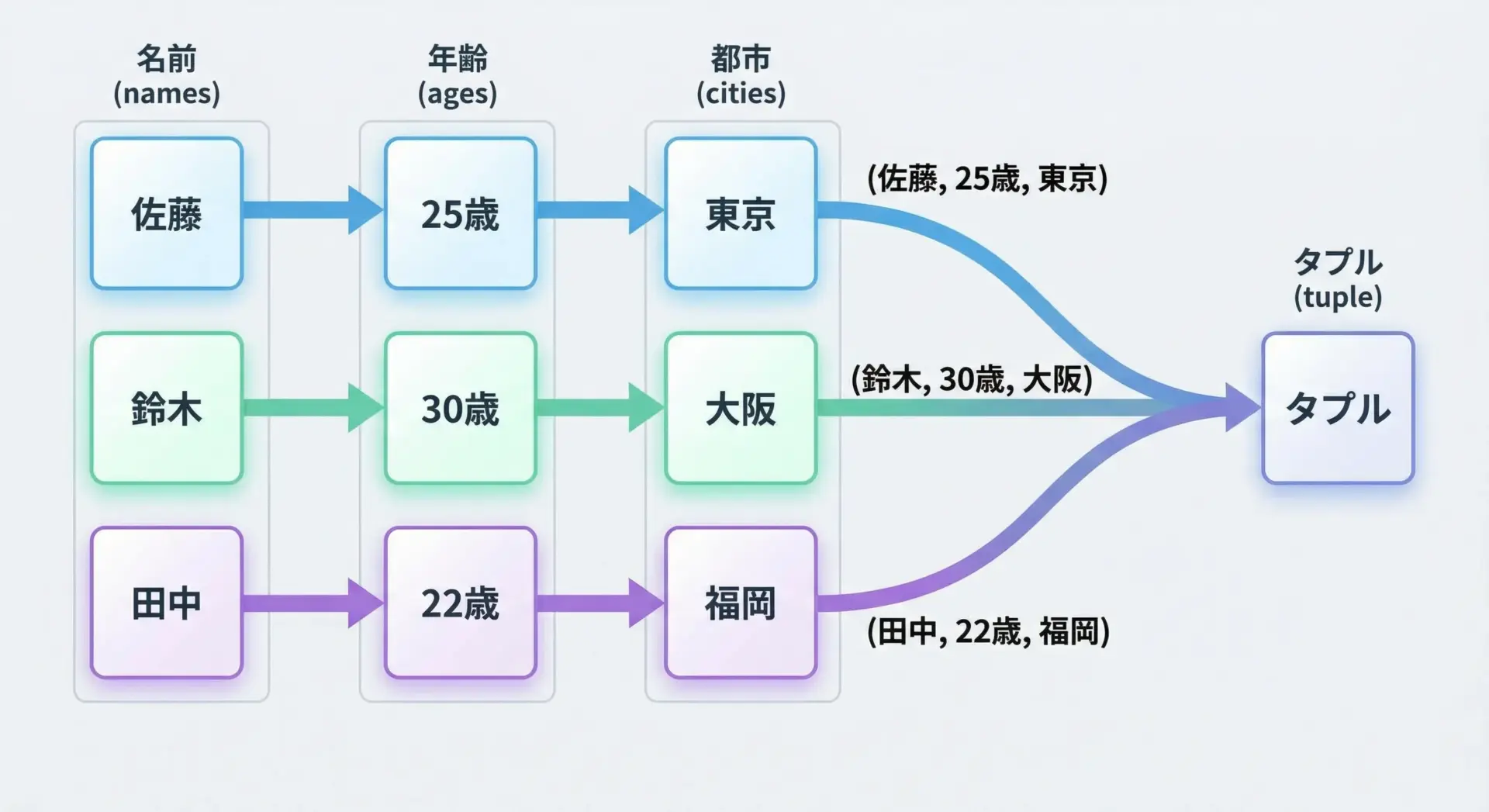

zipは、複数のイテラブル(リストなど)を「同じインデックス同士」でまとめて扱うための組み込み関数です。

そのイメージは、まさに「ファスナー(zip)で噛み合わせる」ようなものです。

基本構文は次の通りです。

# zipの基本構文

for values in zip(iterable1, iterable2, ...):

# values には (要素1, 要素2, ...) のタプルが入る

...簡単な例を見てみます。

# 2つのリストをzipで組み合わせる例

numbers = [1, 2, 3]

letters = ["A", "B", "C"]

for pair in zip(numbers, letters):

print(pair) # (number, letter) のタプル(1, 'A')

(2, 'B')

(3, 'C')同じ長さのリストを、位置ごとにセットにして処理したいときに、とても役立つ関数です。

zipとfor文で2つ以上のリストを一括処理

zipの結果はタプルなので、for文の中で複数の変数に同時に展開できます。

2つでも3つでも同様です。

# 2つのリストを同時にループして表示する例

names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]

ages = [24, 30, 18]

for name, age in zip(names, ages): # (name, age) に展開される

print(f"{name} さんは {age} 歳です")Alice さんは 24 歳です

Bob さんは 30 歳です

Charlie さんは 18 歳です3つ以上のリストでも同じです。

# 3つのリストを同時に処理する例

names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]

ages = [24, 30, 18]

cities = ["Tokyo", "Osaka", "Nagoya"]

for name, age, city in zip(names, ages, cities):

print(f"{name} さん({age}歳) は {city} 在住です")Alice さん(24歳) は Tokyo 在住です

Bob さん(30歳) は Osaka 在住です

Charlie さん(18歳) は Nagoya 在住ですこのように、複数のリストを連携させた処理が、非常に読みやすく書けるようになります。

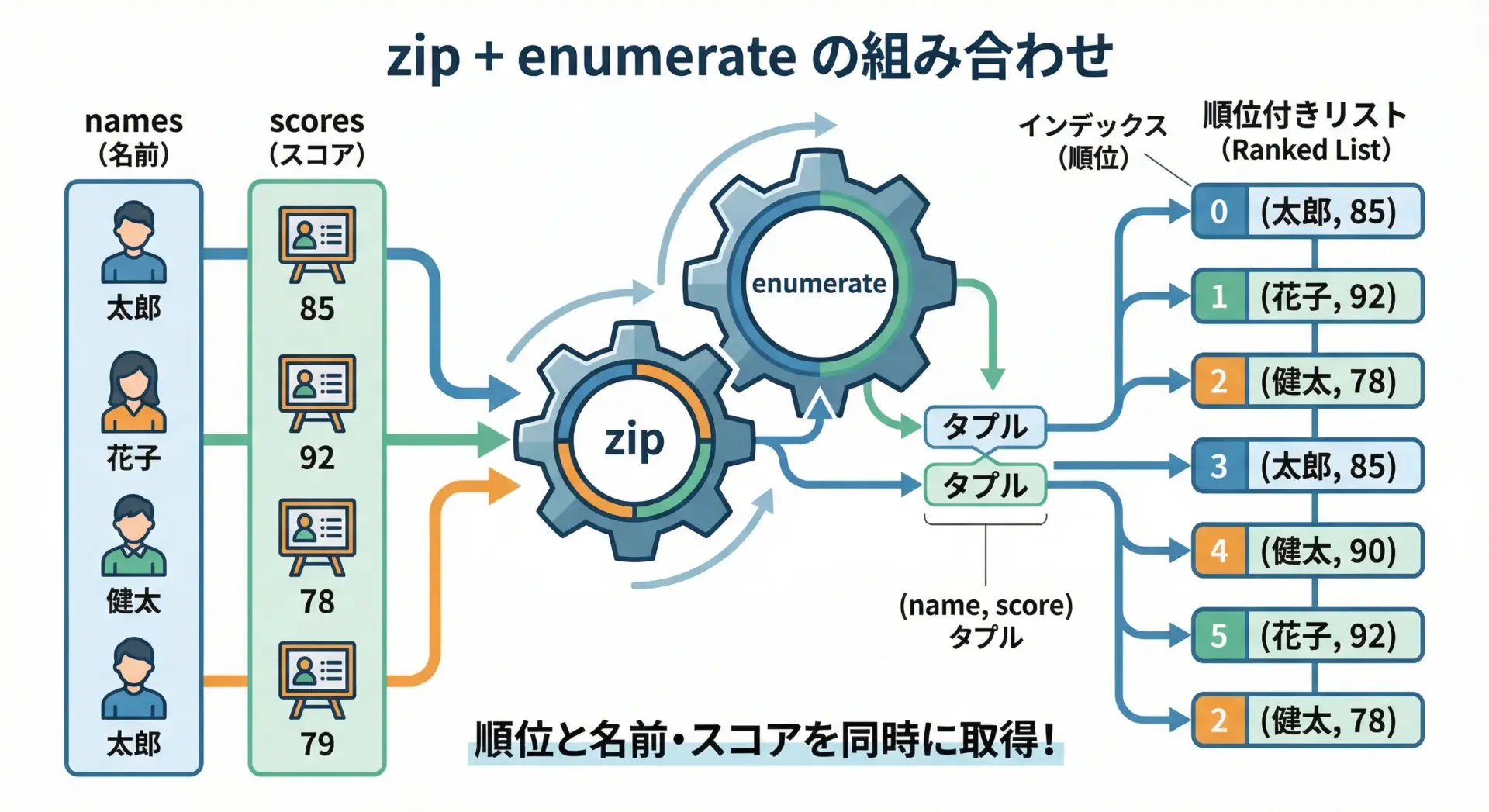

zipとenumerateを組み合わせたパターン

zipとenumerateは同時に使うこともできます。

「複数のリストをまとめて処理しつつ、その順番(インデックス)も使いたい」ときに便利です。

# zipとenumerateを組み合わせて、順位付きで表示する例

names = ["Alice", "Bob", "Charlie"]

scores = [95, 80, 88]

for rank, (name, score) in enumerate(zip(names, scores), start=1):

# rank: 1, 2, 3...

# (name, score): zipでまとめられたタプル

print(f"{rank}位: {name} さん (スコア: {score})")1位: Alice さん (スコア: 95)

2位: Bob さん (スコア: 80)

3位: Charlie さん (スコア: 88)ここでは、enumerate(zip(...), start=1)とすることで、「順位」と「名前+スコア」を同時に扱っていることが分かります。

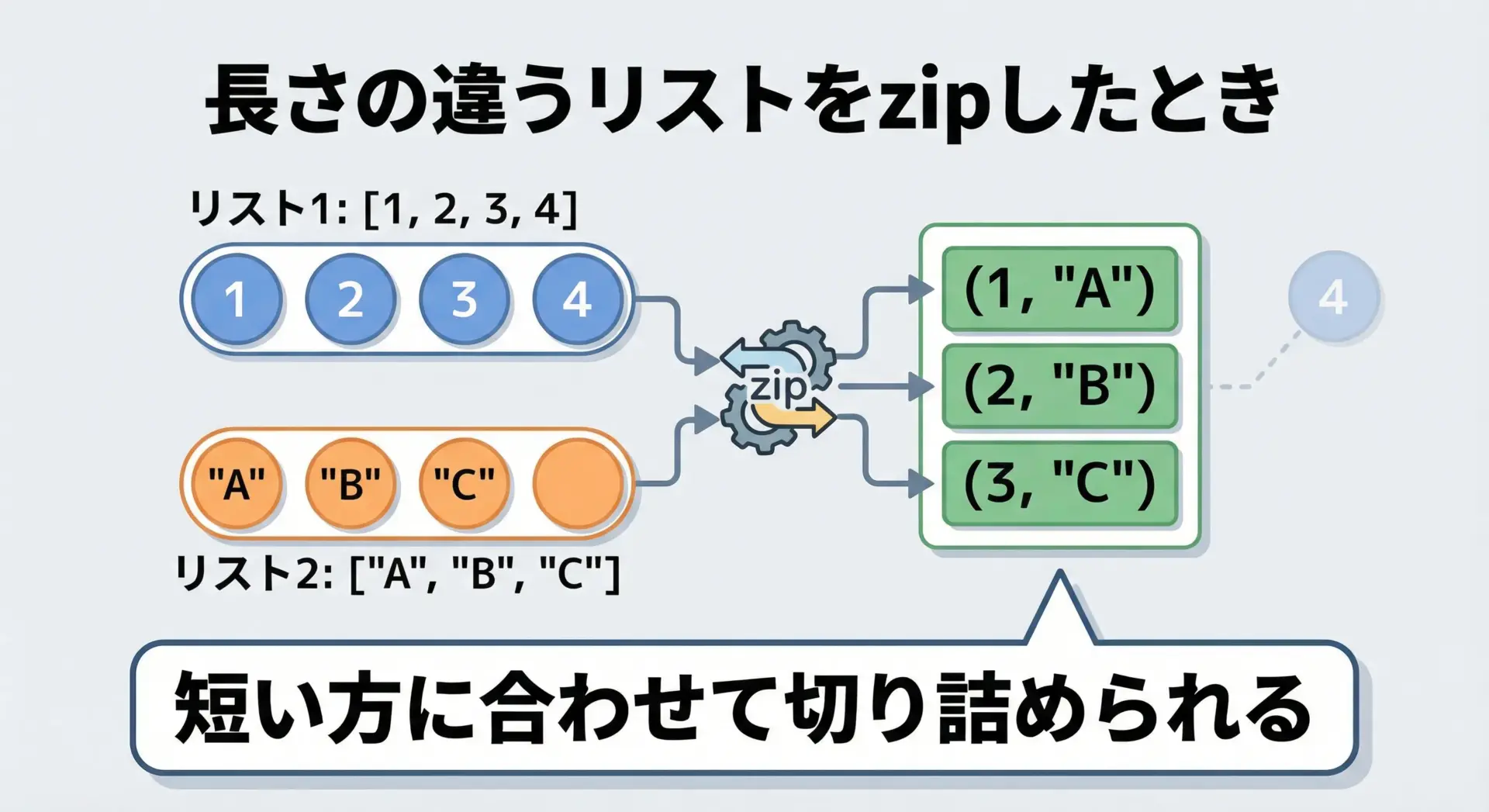

zipでリストの長さが違う場合の挙動

zipに渡すリストの長さが異なる場合、最も短いリストの長さに揃えてループが終了します。

余った要素は無視されます。

# 長さの違うリストをzipしたときの挙動を確認する例

numbers = [1, 2, 3, 4]

letters = ["A", "B", "C"]

for n, ch in zip(numbers, letters):

print(n, ch)1 A

2 B

3 C4番目の4は、対応する文字がないため、組み合わせが作れず捨てられます。

「足りない分を何かで埋めてでも、すべて処理したい」といった場合には、標準ライブラリitertoolsモジュールにあるzip_longestが使えます。

# zip_longest を使って、長さの違うリストを最後まで処理する例

from itertools import zip_longest

numbers = [1, 2, 3, 4]

letters = ["A", "B", "C"]

for n, ch in zip_longest(numbers, letters, fillvalue="-"):

print(n, ch)1 A

2 B

3 C

4 -このように、デフォルトのzipは「短い方に合わせて切り捨てる」動作であることを覚えておくと、意図しないデータの取りこぼしを防げます。

まとめ

Pythonのfor文は、「イテラブルから1要素ずつ取り出して処理する」という考え方を理解すれば、とてもシンプルです。

本記事では、基本のfor文から、回数指定のrange、インデックス付きのenumerate、複数リストを同時に扱うzipまでを解説しました。

これらを組み合わせることで、複雑そうな処理も短く読みやすく書けるようになります。

まずは小さなリストや数字で試しながら、少しずつ自分のコードに取り入れていくと良いです。