Pythonの学習を始めると、最初の大きな壁になりやすいのがif文です。

if文は条件によって処理を切り替える仕組みであり、Pythonに限らずあらゆるプログラミングの土台になります。

本記事では、Pythonのif文の基本から、比較演算子や論理演算子、ネスト(入れ子)したif文の書き方、さらに読みやすくするコツまで、順を追って丁寧に解説していきます。

Pythonのif文とは

if文でできること

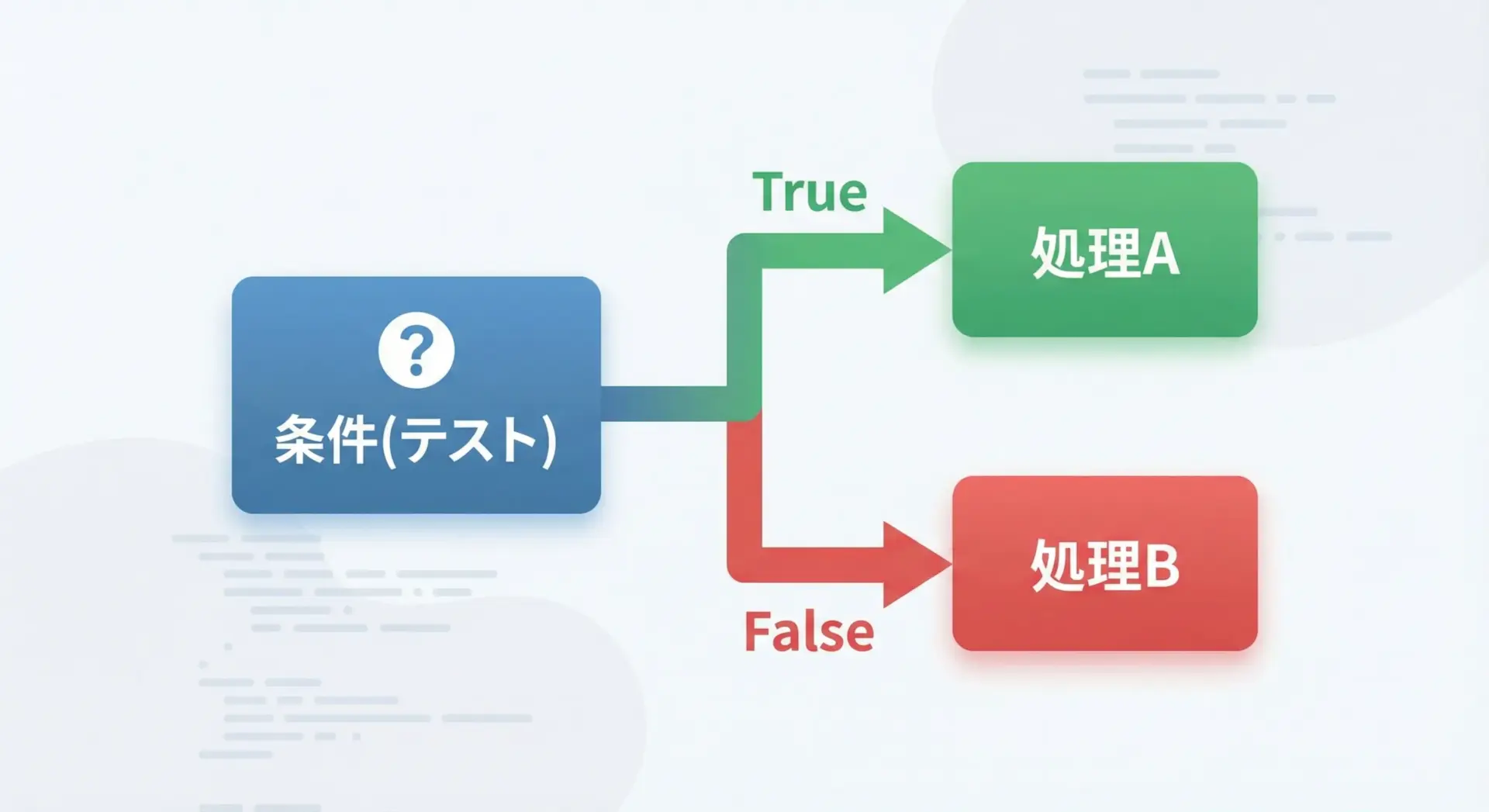

if文は「条件によって処理を変える」ための構文です。

具体的には、ある条件がTrue(真)のときだけ特定の処理を実行したり、条件に応じて複数のパターンから実行する処理を選んだりできます。

if文によって、次のような処理が書けます。

文章で整理すると、次のような場面で活躍します。

- 入力された年齢が20歳以上なら「成人」と表示する

- 点数によって「合格」「不合格」を切り替えて表示する

- ログインしているユーザーかどうかで表示する画面を変える

- ファイルが存在する場合だけ読み込む

プログラムに「判断力」を与えるのがif文だとイメージすると理解しやすくなります。

if文の基本構文と書き方

Pythonのif文の基本構文は、とてもシンプルです。

# 基本的なif文の構文

if 条件式:

# 条件式がTrueのときに実行される処理

処理1

処理2実際のコード例を見てみます。

age = 20 # 年齢を表す変数

# ageが18以上ならメッセージを表示する

if age >= 18:

print("18歳以上です")

print("大人として扱われます")このプログラムでは、変数ageが18以上の場合にだけ、2行のprintが実行されます。

条件を満たさない場合は、ifの中の処理は1行も実行されません。

Pythonではif文の最後に必ず:(コロン)が必要です。

コロンを書き忘れると文法エラーになりますので注意してください。

インデント(字下げ)のルールと注意点

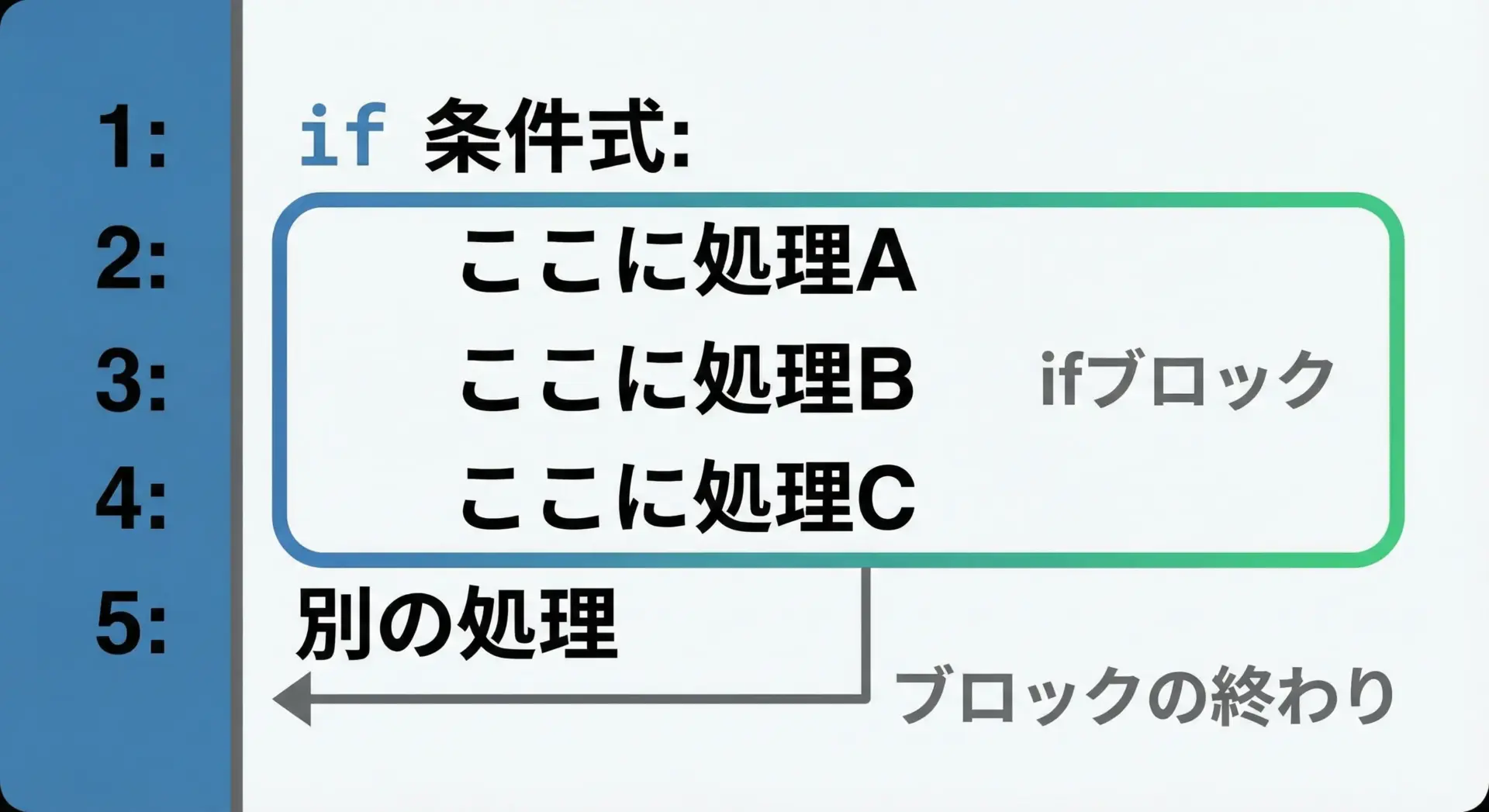

Pythonではインデント(行頭のスペース)が非常に重要です。

インデントの深さによって「どこからどこまでがifに属する処理か」が決まるからです。

一般的には、次のようなルールに従って書きます。

- if文の行の末尾に

:を書く - if文の中に書く行は、半角スペース4つ分インデントする

- 同じif文の中の行は、インデント幅をそろえる

- タブとスペースを混ぜない(スペースに統一する)

具体例で確認します。

score = 80

if score >= 70:

print("合格です") # ← ifの中の処理1行目(インデントあり)

print("おめでとうございます") # ← ifの中の処理2行目(インデントあり)

print("プログラム終了") # ← ifの外(インデントなし)上のコードで、2つのprintはインデントがそろっているため、どちらもif文の中に含まれます。

3つ目のprintはインデントがないので、if文の外にあります。

Pythonではインデントのずれは即エラーの原因になります。

テキストエディタやIDEの設定を「タブを入力したらスペース4つに変換」するようにしておくと、トラブルを減らせます。

if文の条件式と比較演算子

比較演算子(==, !=, >, <, >=, <=)の使い方

if文のカギになるのが条件式です。

条件式には「比較演算子」を使って、値を比べた結果をTrueまたはFalseにします。

主な比較演算子は次のとおりです。

| 演算子 | 意味 | 例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| == | 等しい | x == 10 | xが10と等しければTrue |

| != | 等しくない | x != 0 | xが0でなければTrue |

| > | より大きい | x > 5 | xが5より大きければTrue |

| < | より小さい | x < 100 | xが100より小さければTrue |

| >= | 以上 | x >= 18 | xが18以上ならTrue |

| <= | 以下 | x <= 60 | xが60以下ならTrue |

Pythonでは「等号」は=ではなく==で書く点が重要です。

=は「代入」の記号なので、混同に気をつけましょう。

簡単な例を見てみます。

x = 10

if x == 10: # xが10と等しいかどうかを比較

print("xは10です")

if x != 5: # xが5と等しくないかどうかを比較

print("xは5ではありません")

if x > 7:

print("xは7より大きいです")上のコードでは、3つのif文すべての条件がTrueになるので、3行すべてが出力されます。

xは10です

xは5ではありません

xは7より大きいです論理演算子(and, or, not)で条件を組み合わせる

現実の条件は、1つだけでは足りないことが多いです。

例えば「20歳以上かつ65歳未満」や「平日または祝日」など、複数の条件を組み合わせたい場面があります。

こうしたときに使うのが論理演算子です。

| 演算子 | 読み方 | 意味 | 例 |

|---|---|---|---|

| and | アンド | 両方の条件がTrueならTrue | age >= 18 and age < 65 |

| or | オア | どちらか一方でもTrueならTrue | is_weekend or is_holiday |

| not | ノット | TrueとFalseを反転して判定する | not is_logged_in |

具体的なコードで見てみます。

age = 25

is_student = False

# 20歳以上かつ30歳未満

if age >= 20 and age < 30:

print("20代です")

# 学生または20歳未満

if is_student or age < 20:

print("学生または未成年です")

else:

print("成人の社会人です")20代です

成人の社会人です論理演算子を使うと条件が長くなりやすいため、丸かっこでグループ化して読みやすくするとよいです。

age = 17

is_member = True

# ()でグループ化して意味をはっきりさせる

if (age < 18 and is_member) or age >= 65:

print("割引の対象です")in, not inを使ったメンバーシップ判定

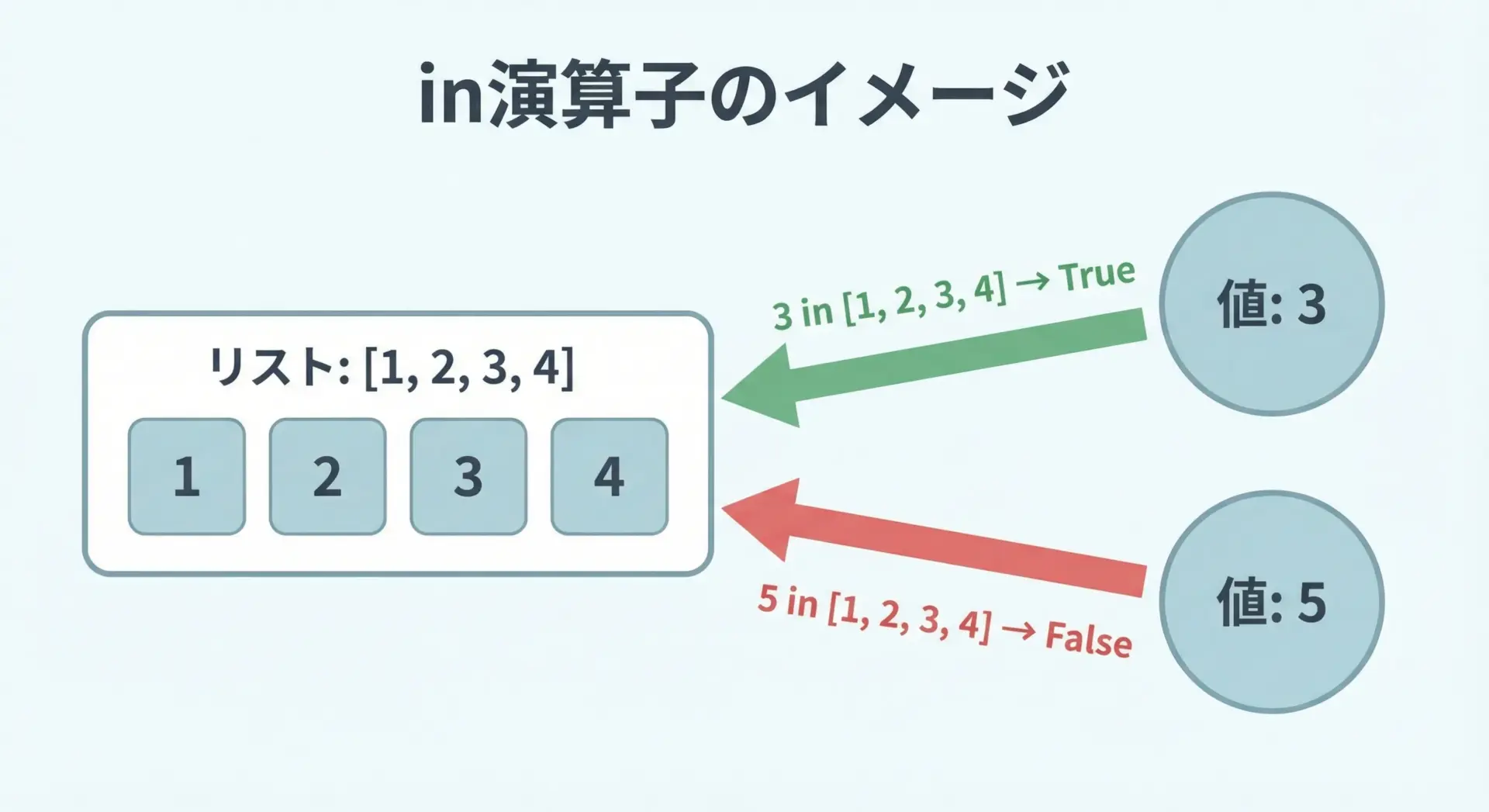

in演算子は、「ある値がリストや文字列などに含まれているか」を調べるための演算子です。

逆にnot inは「含まれていないか」を調べます。

コード例を見てみましょう。

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

if "apple" in fruits:

print("りんごがあります")

if "grape" not in fruits:

print("ぶどうはありません")出力は次のとおりです。

りんごがあります

ぶどうはありません文字列に対してもinは使えます。

text = "Hello Python"

if "Python" in text:

print("Pythonという単語が含まれています")メンバーシップ判定は、複数の候補をまとめて扱えるので、if文をすっきり書きたいときに便利です。

color = "blue"

# 複数候補をリストでまとめる

if color in ["red", "blue", "green"]:

print("基本色の1つです")真偽値(bool)と評価される値の仕組み

if文の条件式は、最終的にTrue(真)かFalse(偽)のどちらかになります。

Pythonでは、この真偽値の型をboolと呼びます。

print(True)

print(False)

print(type(True)) # 型の確認True

False

<class 'bool'>Pythonのif文では、一部の値は自動的にFalseとして扱われます。

代表的なものは次のとおりです。

| 値 | 評価結果 |

|---|---|

| 0 | False |

| 0.0 | False |

| 空文字列 “” | False |

| 空リスト [] | False |

| 空辞書 {} | False |

| None | False |

| 上記以外 | True |

この性質を利用すると、次のように書けます。

name = ""

# nameが空文字列の場合、ifの条件はFalseになる

if name:

print("名前が入力されています")

else:

print("名前が空です")「空かどうか」を調べるときは、そのままifに渡すと自然でPythonらしい書き方になります。

if文のバリエーション

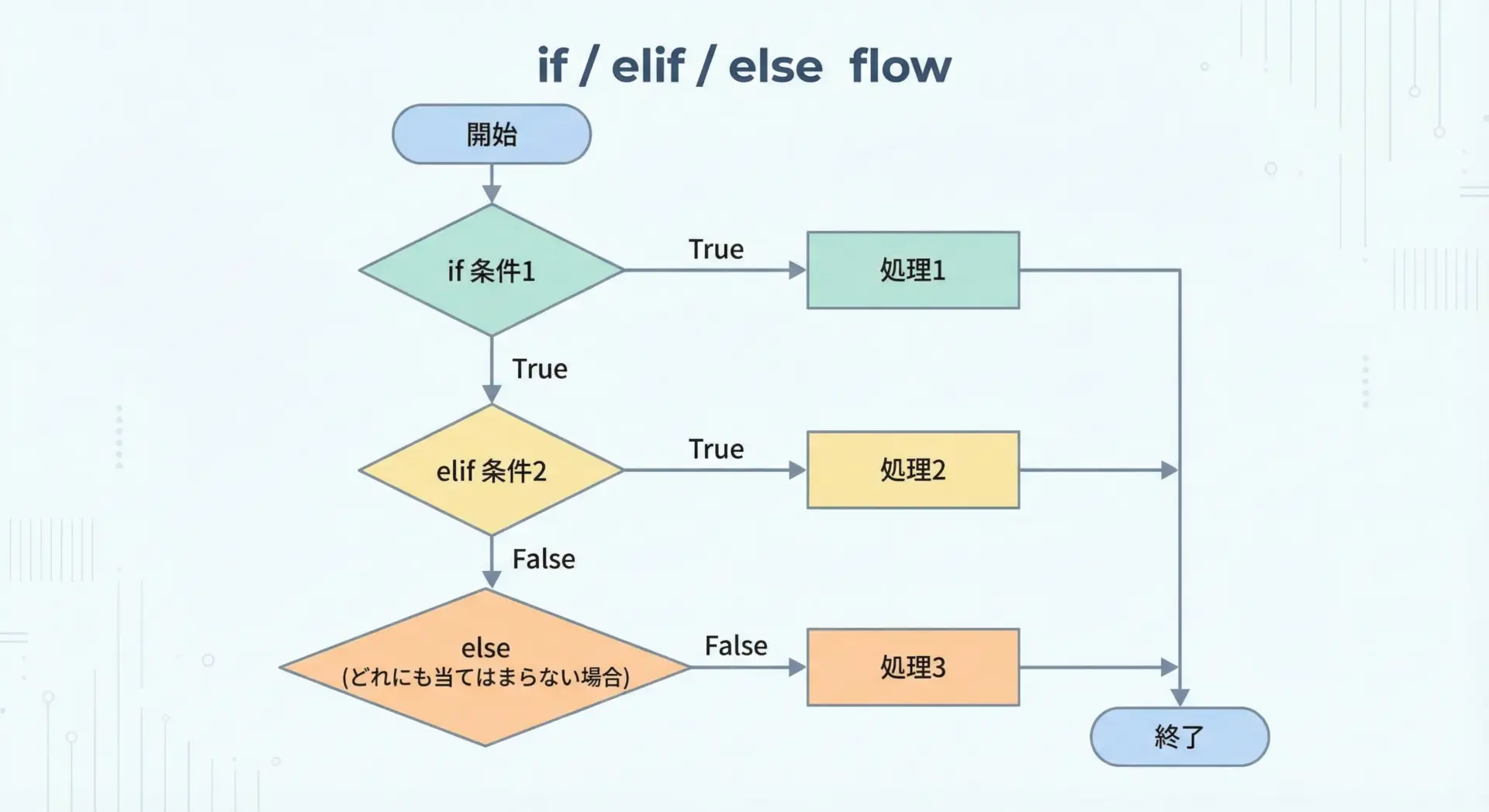

if、elif、elseの使い分け

条件が2つ以上ある場合は、elifやelseを組み合わせるとスマートに書けます。

基本形は次のようになります。

if 条件式1:

処理1

elif 条件式2:

処理2

elif 条件式3:

処理3

else:

どの条件にも当てはまらない場合の処理

実際の例で確認します。

score = 78

if score >= 90:

print("評価: S")

elif score >= 80:

print("評価: A")

elif score >= 70:

print("評価: B")

elif score >= 60:

print("評価: C")

else:

print("評価: D (不合格)")この場合、scoreは78なのでscore >= 70の部分が最初にTrueとなり、「評価: B」が表示されます。

評価: Bif〜elif〜elseは上から順番に判定され、どれか1つがTrueになったら残りはチェックされません。

範囲や優先順位の高い条件から順に書くことが大切です。

三項演算子(条件演算子)を使った1行if

Pythonでは、短いif文は1行で書けます。

これを一般に「三項演算子」または「条件演算子」と呼びます。

構文は次のとおりです。

結果 = (値1) if 条件式 else (値2)条件式がTrueなら値1が、Falseなら値2が代入されます。

age = 20

message = "成人" if age >= 20 else "未成年"

print(message)成人1行ifは便利ですが、条件や処理が複雑な場合は通常のif文の方が読みやすいです。

可読性を優先し、短く書くことだけを目的に使いすぎないようにしましょう。

passを使った何もしないif文

ときどき「条件は書いておきたいが、中身の処理はまだ決めていない」という場面があります。

Pythonではそのようなときにpassを使います。

age = 17

if age < 18:

# ここには後で処理を書く予定

pass

else:

print("成人です")passは「ここには何も書かない」という意味の文です。

文法上、何か1行必要な場所を空けておくためのダミーと考えるとよいです。

if文だけでなく、関数やクラスの中身が未定のときにも使われます。

例外的な条件分岐(if文以外との違い)の整理

Pythonでは、条件によって処理を切り替える仕組みはif文だけではありません。

代表的なものを整理しておきます。

| 機能 | 主な用途 | 例 |

|---|---|---|

| if文 | 値に応じた一般的な条件分岐 | 値が範囲内かどうかで処理を変える |

| try〜except(例外処理) | エラーの発生有無で処理を切り替え | ファイル読み込みの成功・失敗 |

| match文(Python 3.10〜) | 値のパターンマッチング | 型や構造に応じた分岐 |

たとえば、ファイルが存在するかどうかで処理を分けたい場合、単にifで調べるだけでなく、実際には例外処理を組み合わせた方が安全です。

filename = "data.txt"

try:

with open(filename, "r", encoding="utf-8") as f:

content = f.read()

print("ファイルを読み込みました")

except FileNotFoundError:

print("ファイルが見つかりませんでした")「値の状態に応じた分岐」はif、「エラー発生時の分岐」はtry〜exceptと、大まかに使い分けると整理しやすくなります。

if文のネストと実践パターン

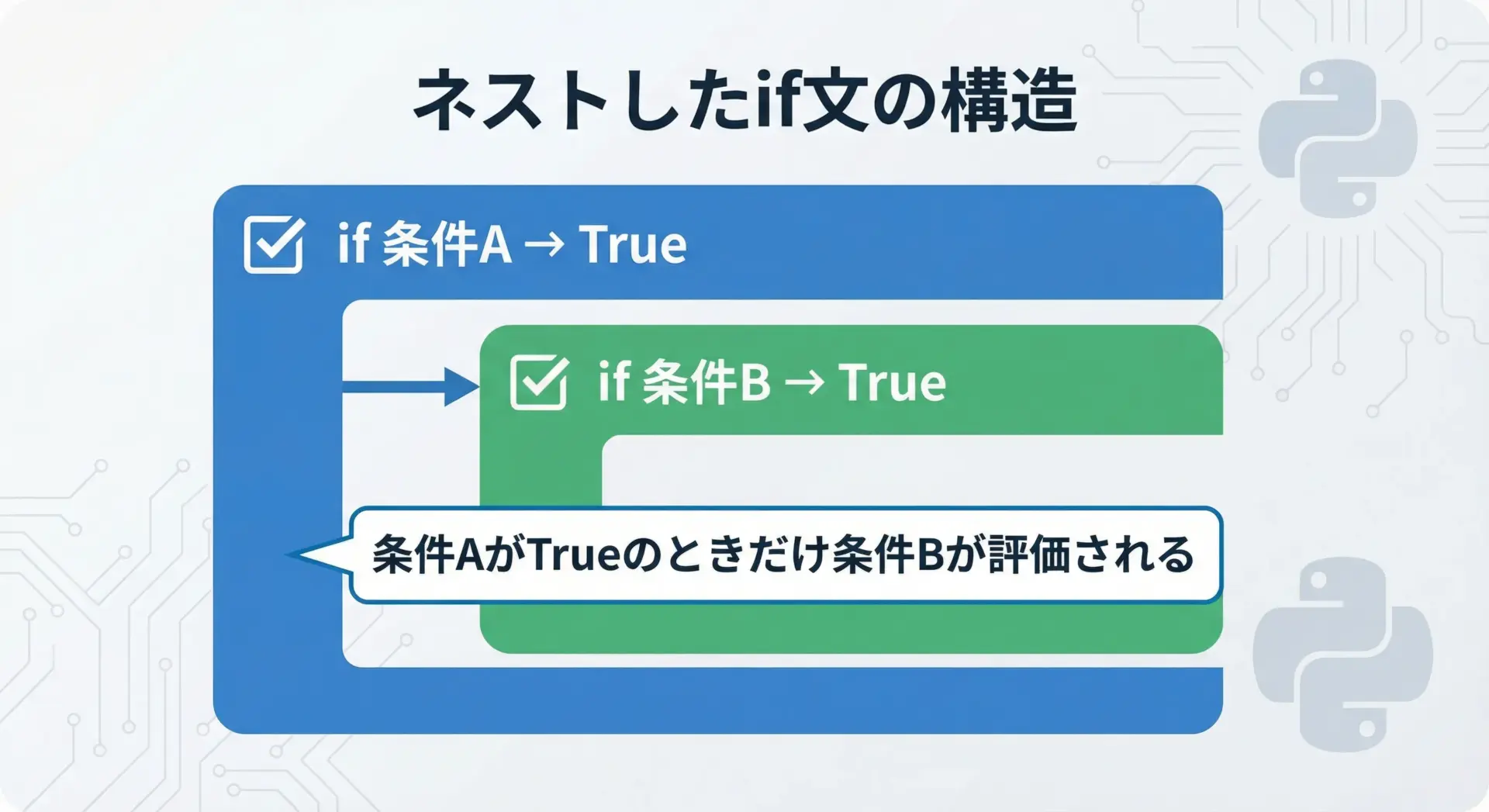

if文のネスト(入れ子)の書き方と動き

「ある条件が成り立ったときに、さらに細かく条件分岐したい」という場面では、if文の中にif文を書くことができます。

これをネスト(入れ子)と呼びます。

コード例を見てみます。

age = 20

has_ticket = True # チケットを持っているか

if age >= 18:

print("年齢条件を満たしています")

if has_ticket:

print("入場できます")

else:

print("チケットがないため入場できません")

else:

print("年齢が足りないため入場できません")この例では、age >= 18がTrueの場合にだけ、チケットの有無をチェックする二段目のif文が実行されます。

年齢条件を満たしています

入場できますネストは便利ですが、インデントが深くなりすぎると読みづらくなるので、次のセクションで改善方法も紹介します。

ネストしたif文を読みやすくするリファクタリング

if文が何重にもネストされると、コードを追いかけるのが難しくなります。

次のような書き方は、初学者だけでなく経験者にとっても読みにくいです。

age = 20

has_ticket = True

is_vip = False

if age >= 18:

if has_ticket:

if is_vip:

print("VIPラウンジにご案内します")

else:

print("通常入場できます")

else:

print("チケットが必要です")

else:

print("年齢が足りません")このような場合、「早期return(早期終了)」や「条件の否定」を使うとネストを浅くできます。

方法1: 条件の否定で早く抜ける

age = 20

has_ticket = True

is_vip = False

if age < 18:

print("年齢が足りません")

elif not has_ticket:

print("チケットが必要です")

elif is_vip:

print("VIPラウンジにご案内します")

else:

print("通常入場できます")ネストが浅くなり、「条件ごとの分岐」が縦に並んで見やすくなりました。

方法2: 複雑な条件は変数に置き換える

age = 20

has_ticket = True

is_vip = False

is_adult = age >= 18

can_enter = is_adult and has_ticket

if not can_enter:

print("入場条件を満たしていません")

elif is_vip:

print("VIPラウンジにご案内します")

else:

print("通常入場できます")意味のある名前の変数で条件をまとめることで、if文の意図が明確になります。

複雑な条件分岐を関数に切り出す方法

if文が増えてきたら、関数にまとめることも検討します。

ロジックを関数に切り出すと、テストもしやすく再利用も簡単になります。

次のような長いif文があったとします。

age = 20

has_ticket = True

is_vip = False

is_staff = False

if age >= 18 and has_ticket:

if is_vip or is_staff:

print("特別エリアに入場できます")

else:

print("一般エリアに入場できます")

else:

print("入場条件を満たしていません")これを関数に切り出してみましょう。

def get_entry_message(age, has_ticket, is_vip, is_staff):

"""入場メッセージを返す関数"""

# 18歳未満、またはチケットなし → 入場不可

if age < 18 or not has_ticket:

return "入場条件を満たしていません"

# VIPまたはスタッフ → 特別エリア

if is_vip or is_staff:

return "特別エリアに入場できます"

# それ以外 → 一般エリア

return "一般エリアに入場できます"

# 関数を使う側のコード

age = 20

has_ticket = True

is_vip = False

is_staff = False

message = get_entry_message(age, has_ticket, is_vip, is_staff)

print(message)実行結果は元と同じです。

一般エリアに入場できますこのように、「判断のロジック」と「表示や入出力の処理」を分離すると、プログラム全体の見通しがよくなります。

よくあるif文の書き方のミスと防ぎ方

最後に、Pythonのif文で初心者がよくつまずくポイントと、その防ぎ方をまとめます。

ミス1: 比較と代入の混同(== と =)

==と=を混同すると、意図しない動作になります。

x = 10

# 誤り例: if x = 10: # これは構文エラーになる

# 正しくは:

if x == 10:

print("xは10です")エラーになるので気づきやすいミスですが、「比較は必ず==」と体で覚えるのが一番の対策です。

ミス2: インデントのずれ

インデントがずれると、意図したブロックから外れてしまいます。

x = 5

if x > 3:

print("3より大きいです")

print("この行はifの外です")上の例では2行目だけがifの中で、3行目はifの外です。

エディタの設定で「タブをスペースに変換」「インデントガイド線の表示」を有効にすると、目で確認しやすくなります。

ミス3: 比較にisを使ってしまう

Pythonにはisという演算子がありますが、これは「同じオブジェクトかどうか」を判定するもので、値の等価比較には通常==を使います。

x = 1000

# 一部のケースでは is を使うと正しく判定できない

if x is 1000: # 推奨されない書き方

print("1000です")

if x == 1000: # 正しい書き方

print("1000です")値が等しいかどうかを調べるときは==、Noneとの比較にはis Noneというルールで覚えておくとよいです。

value = None

if value is None:

print("値が設定されていません")ミス4: 条件が長くなりすぎて意味不明になる

1行に条件を詰め込みすぎると、どのような意味の条件なのか分かりづらくなります。

# 読みにくい例

if (age >= 18 and age < 65 and has_ticket and not is_banned) or is_staff:

...防ぎ方としては次のような工夫があります。

- 丸かっこでグループ化する

- 意味のある名前の変数に分解する

- 関数に切り出す

is_adult = 18 <= age < 65

is_normal_entry = is_adult and has_ticket and not is_banned

if is_normal_entry or is_staff:

...「半年後の自分が読んで理解できるかどうか」を基準に、if文の長さや構造を調整するとよいです。

まとめ

本記事では、Pythonのif文について、基本構文から比較・論理演算子、in演算子、boolの仕組み、if/elif/else、三項演算子、pass、さらにネストしたif文の整理方法まで一気に解説しました。

if文は「条件によって処理を分ける」ための最重要構文であり、ここをしっかり理解すると、プログラムに柔軟な判断ロジックを組み込めるようになります。

まずはシンプルな例から書いて動かし、少しずつ条件を複雑にしていくことで、自然とif文の使い方が身についていきます。