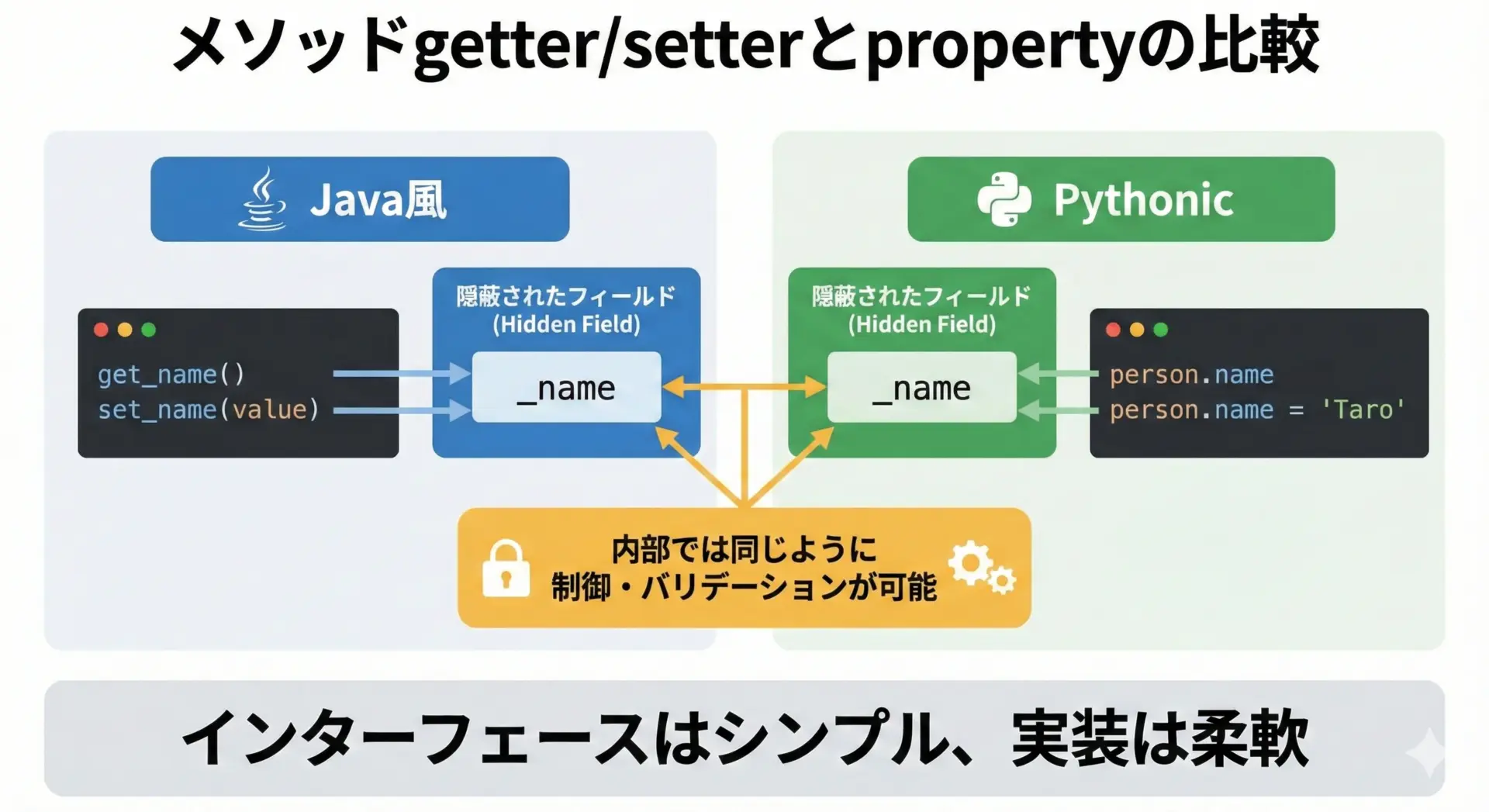

Pythonでのクラス設計に慣れてくると、JavaなどでおなじみのgetXやsetXのメソッドスタイルに違和感を覚える方も多いです。

Pythonでは@propertyを使うことで、見た目は単なる属性アクセスのまま、裏側で柔軟な制御やバリデーションを行うことができます。

本記事では、「ゲッター・セッターのメソッドから卒業して、Pythonicなproperty設計へ移行する」ための考え方と実装パターンを丁寧に解説します。

Pythonのpropertyとは何か

propertyで実現するPythonicなゲッター・セッター

Pythonのpropertyは、属性アクセスを通じてゲッターやセッターのロジックを隠蔽する仕組みです。

従来のJava的なスタイルでは、次のようにメソッドで値を取得・設定します。

- 取得時に

obj.get_name() - 設定時に

obj.set_name("Taro")

一方、Pythonicなスタイルでは以下のように書きます。

- 取得時に

obj.name - 設定時に

obj.name = "Taro"

表にすると次のようになります。

| スタイル | 取得の書き方 | 設定の書き方 | 説明 |

|---|---|---|---|

| Java風メソッド | obj.get_x() | obj.set_x(v) | メソッド呼び出しで明示的に操作します |

| Python属性(素の状態) | obj.x | obj.x = v | 単なるフィールドアクセスです |

| Python + property | obj.x | obj.x = v | 見た目は属性、裏で関数ロジックが動きます |

propertyを使うと、見た目はシンプルな属性アクセスのまま、後からバリデーションやログ出力などのロジックを追加できる点が大きな魅力です。

@property装飾子の基本構文と使い方

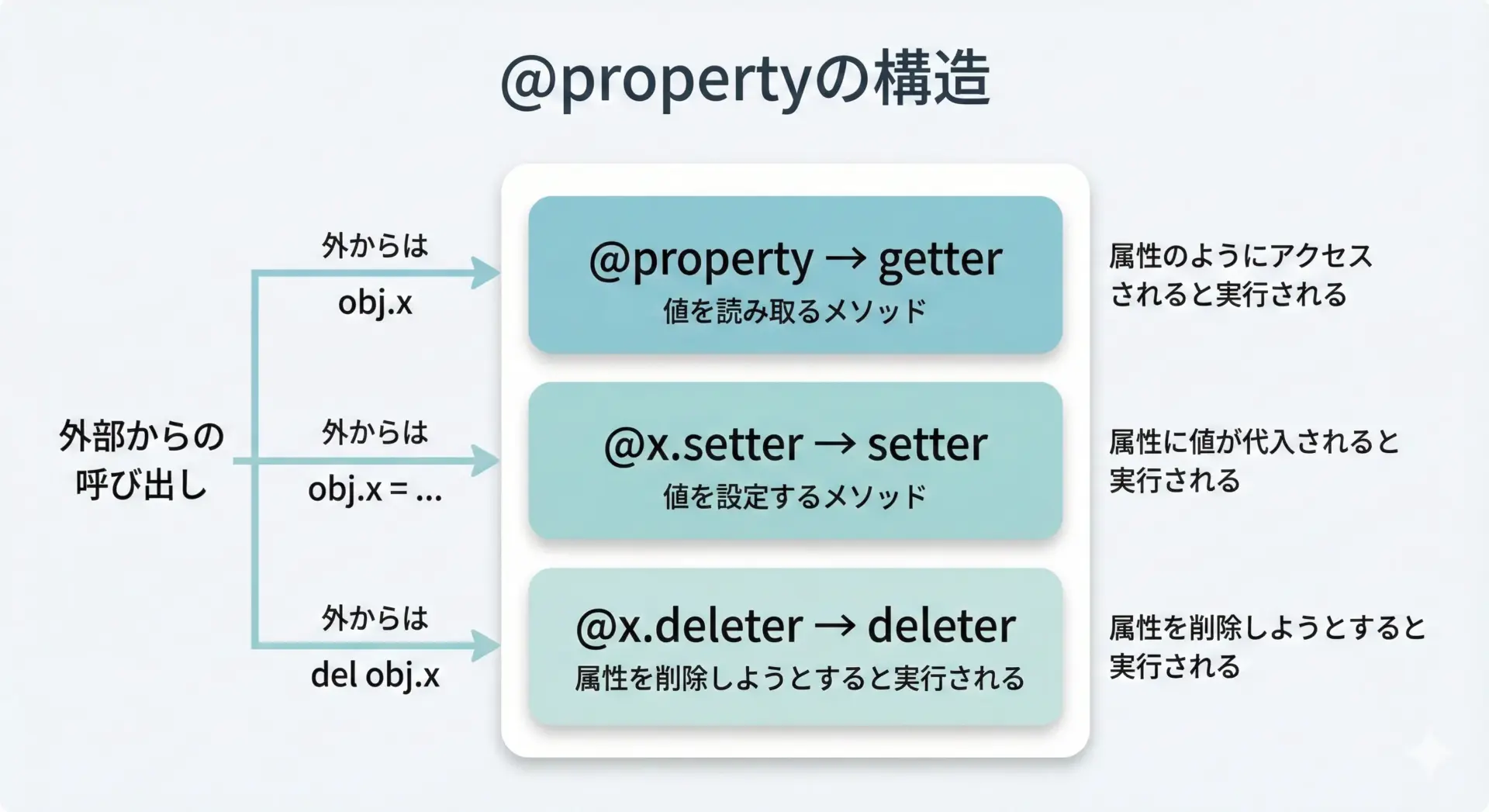

Pythonでは、@property装飾子をメソッドに付けることで、そのメソッドを「属性のように」参照できるようになります。

基本形は次の通りです。

class Person:

def __init__(self, name):

# 実際の保存先は「_name」という内部用属性にします

self._name = name

@property

def name(self):

"""nameのgetter"""

# ここにログ出力などのロジックを入れてもよい

return self._name

@name.setter

def name(self, value):

"""nameのsetter"""

# ここでバリデーションなどを行う

if not value:

raise ValueError("nameは空文字にはできません")

self._name = valueこのクラスは次のように利用します。

p = Person("Taro")

# getterの呼び出し (内部的にはp.name()ではなく、p.nameという属性アクセス)

print(p.name) # → "Taro"

# setterの呼び出し (内部的にはp.name(value)ではなく、代入によって呼ばれます)

p.name = "Jiro"

# バリデーションに引っかかる例

p.name = "" # ValueErrorが発生Taro

Traceback (most recent call last):

...

ValueError: nameは空文字にはできません外側から見ると単なるp.nameという属性にしか見えませんが、内部ではgetter・setterメソッドが動いていることがポイントです。

@propertyによるゲッター実装

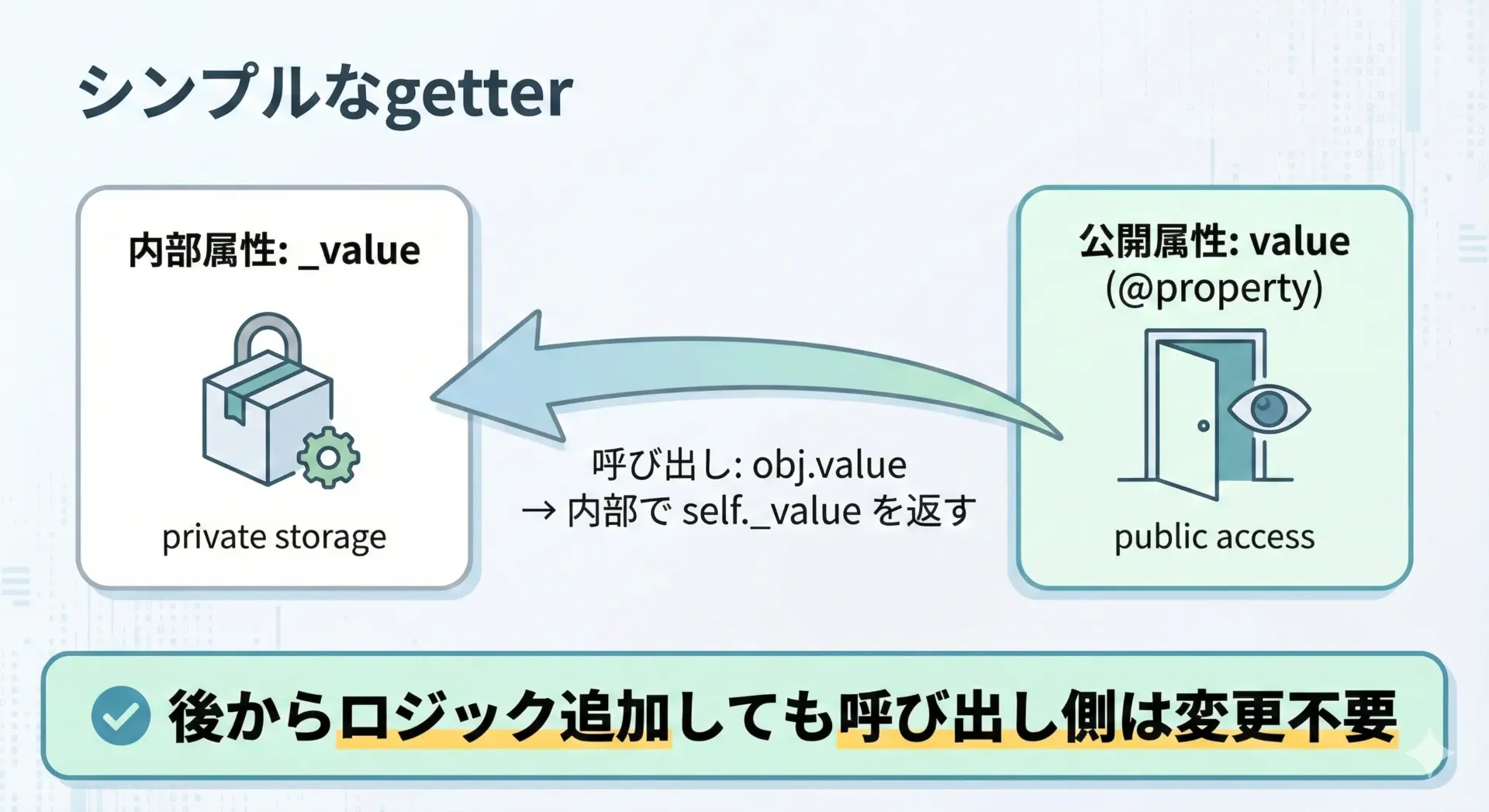

シンプルなgetterの例とメリット

まずは最もシンプルなgetterだけを定義するケースを見ていきます。

以下の例では、外部からはageという属性のように見えるものの、内部実装を隠蔽していることに注目してください。

class User:

def __init__(self, name, age):

# 実体は先頭にアンダースコアを付けた内部用属性に保持します

self._name = name

self._age = age

@property

def age(self):

"""年齢(age)のgetter"""

# 単純に内部属性を返すだけ

return self._age利用例:

user = User("Taro", 20)

print(user.age) # 内部で user.age() ではなく、@propertyのメソッドが呼ばれるイメージ20このように、最初は「単純に値を返すだけ」のgetterとして定義しておき、後から次のような変更を加えても呼び出し側のコードは変更不要です。

- ログ出力を追加する

- キャッシュを利用する

- 別フィールドから値を組み立てて返す

一度propertyとして公開してしまえば、インターフェースはobj.attrのまま、中身のロジックだけを差し替えられる点が大きなメリットです。

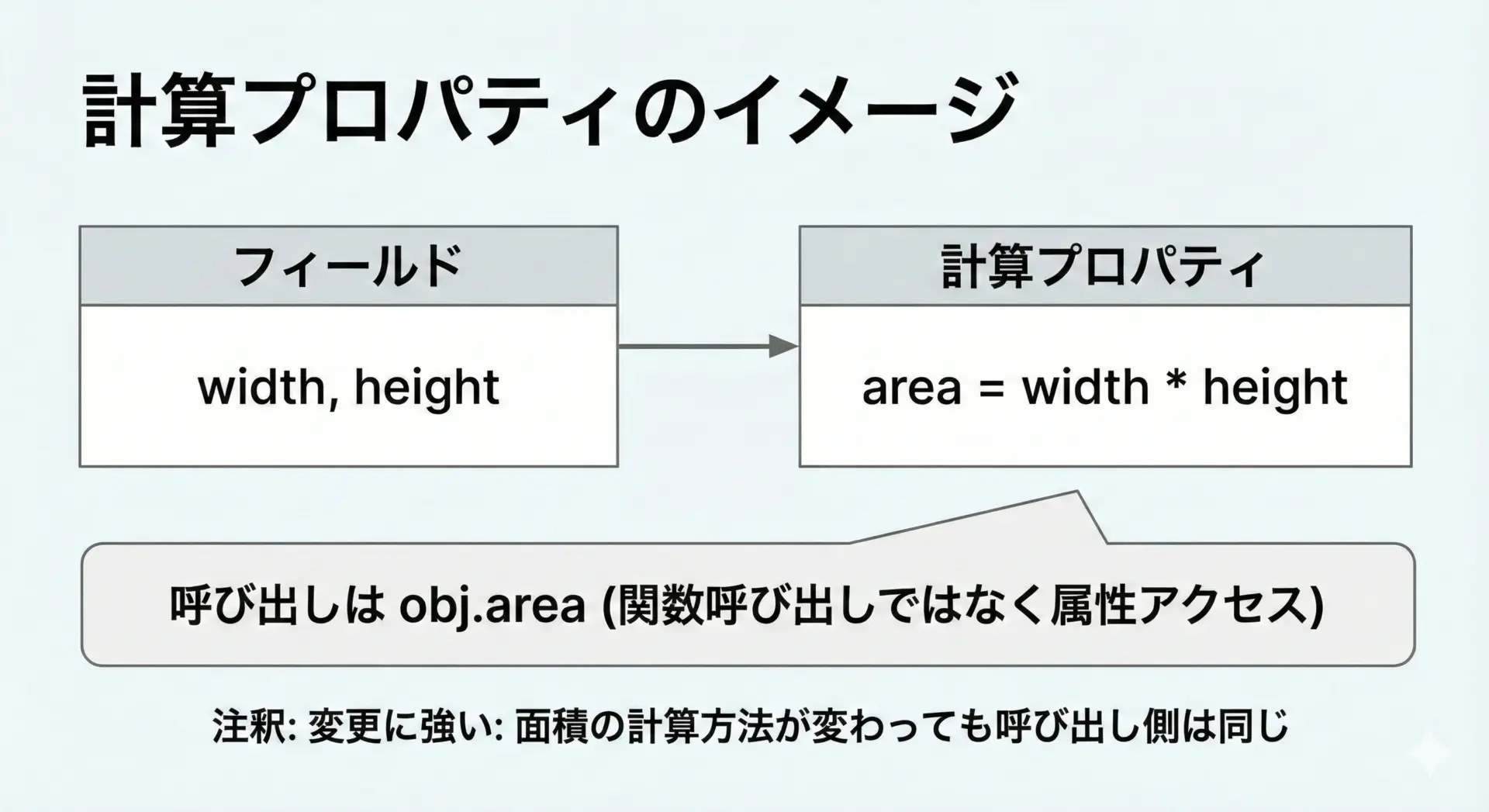

計算プロパティでの@property活用

@propertyは単に内部フィールドを返すだけでなく、その場で計算した値を返す「計算プロパティ」を定義するのにも非常に向いています。

class Rectangle:

def __init__(self, width, height):

self._width = width

self._height = height

@property

def width(self):

"""幅のgetter"""

return self._width

@property

def height(self):

"""高さのgetter"""

return self._height

@property

def area(self):

"""面積(計算プロパティ)"""

# 必要に応じて、ここに丸め処理や単位変換などのロジックを追加できます

return self._width * self._heightこのクラスを使う時は、次のようにシンプルに書けます。

rect = Rectangle(3, 4)

print(rect.width) # 3

print(rect.height) # 4

print(rect.area) # 12 (内部で width * height を計算)3

4

12面積を関数rect.area()でなくrect.areaと書けることで、「値っぽさ」が明確になり、読みやすさが向上します。

また、将来、計算方法を変えたくなっても呼び出し側のコードを変える必要がありません。

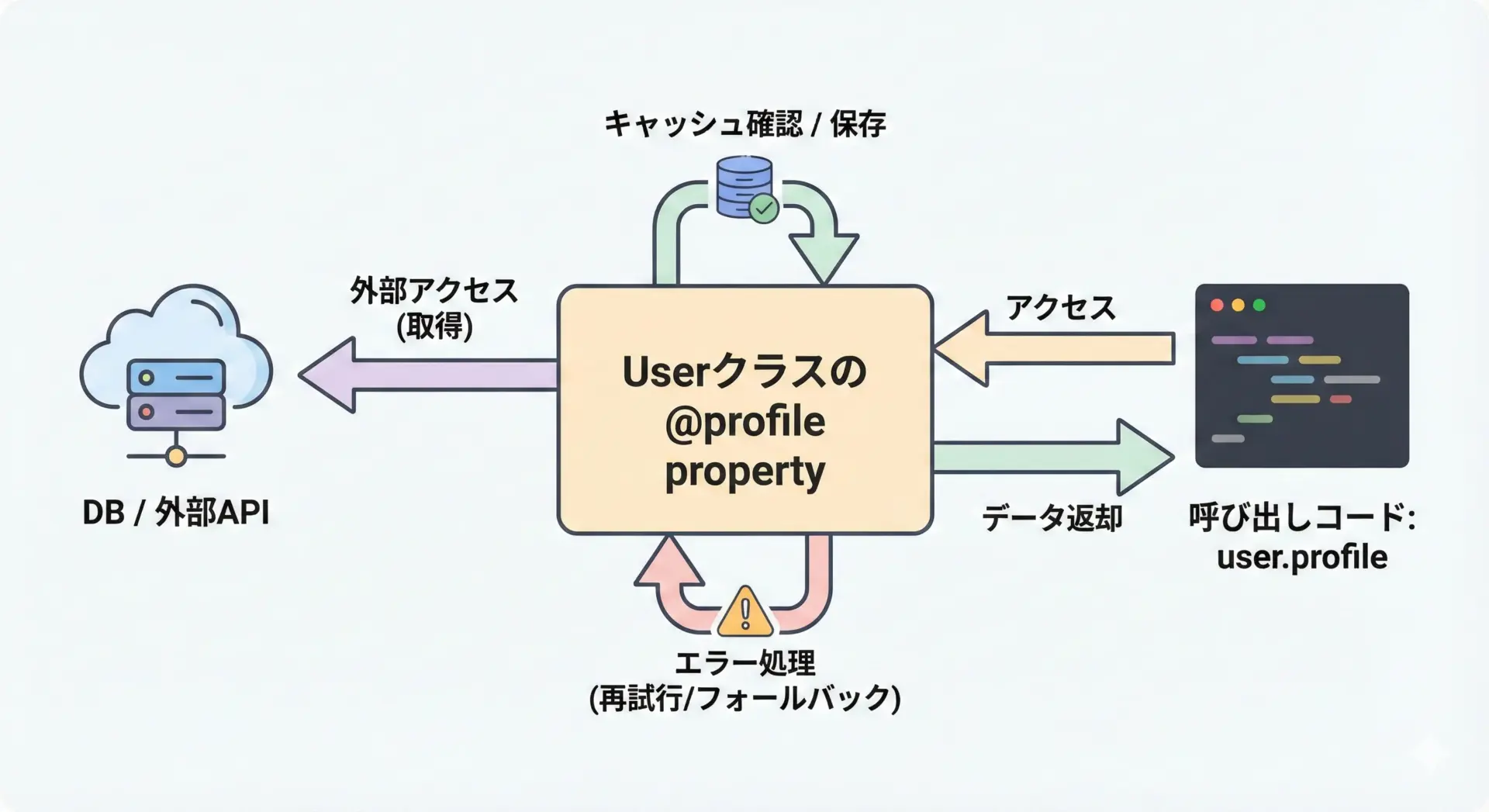

外部APIやDBアクセスを隠すgetter設計

より実践的な場面として、外部APIやデータベースから値を取得し、それをpropertyで見せるという設計もよく使われます。

import time

class ProfileService:

"""外部APIからプロフィール情報を取得するクラスのダミー実装"""

def fetch_profile(self, user_id):

# 本来はHTTPリクエストやDBクエリを投げる処理が入る想定です

print("外部サービスにアクセスしています...")

time.sleep(0.2) # ネットワーク待機を模擬

return {"user_id": user_id, "nickname": "taro123"}

class User:

def __init__(self, user_id, profile_service):

self._user_id = user_id

self._profile_service = profile_service

self._cached_profile = None

@property

def profile(self):

"""プロフィール情報を返すgetter(外部サービスアクセスをラップ)"""

# 一度取得したらキャッシュする例

if self._cached_profile is None:

self._cached_profile = self._profile_service.fetch_profile(self._user_id)

return self._cached_profile利用例:

service = ProfileService()

user = User(user_id=1, profile_service=service)

# 最初のアクセス時だけ外部サービスにアクセスし、2回目以降はキャッシュを返します

print(user.profile)

print(user.profile)外部サービスにアクセスしています...

{'user_id': 1, 'nickname': 'taro123'}

{'user_id': 1, 'nickname': 'taro123'}このように、propertyを使えば「user.profile」という自然な形で、裏側の外部APIアクセスやキャッシュ戦略を完全に隠すことができます。

呼び出し側からは「属性にアクセスしている」ようにしか見えず、実装の複雑さを意識せずに済みます。

@propertyによるセッター・バリデーション

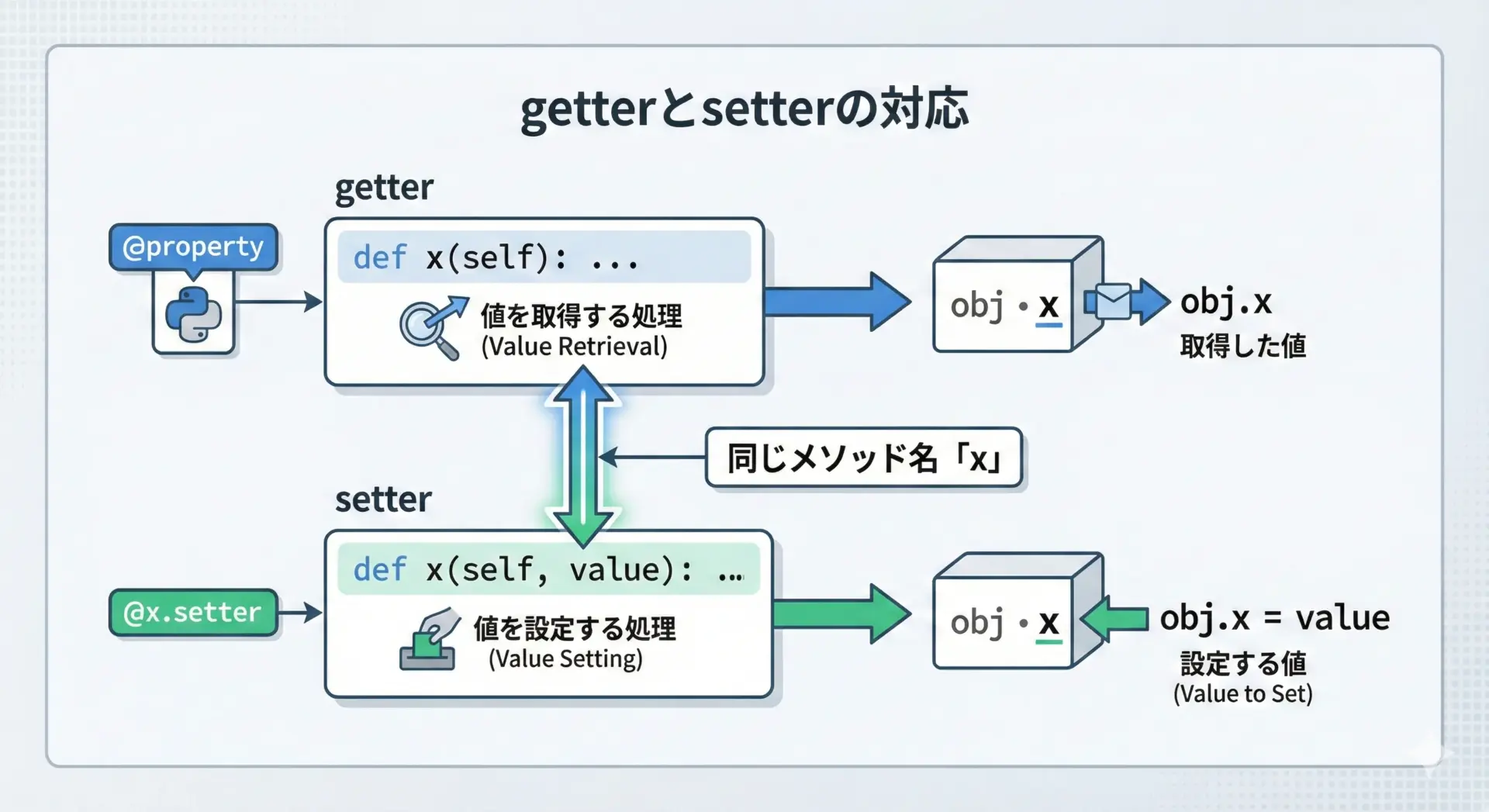

@x.setterでのsetter定義方法

@propertyのセッターは、getterと同じ名前のメソッドに@<名前>.setterを付けて定義するのがポイントです。

class Temperature:

def __init__(self, celsius):

self._celsius = celsius # 内部表現は摂氏

@property

def celsius(self):

"""摂氏のgetter"""

return self._celsius

@celsius.setter

def celsius(self, value):

"""摂氏のsetter"""

# ここでバリデーションや変換処理が可能

self._celsius = float(value)

@property

def fahrenheit(self):

"""華氏のgetter(計算プロパティ)"""

return self._celsius * 9 / 5 + 32利用例:

temp = Temperature(25)

print(temp.celsius) # 25.0

print(temp.fahrenheit) # 77.0

# setterで値を更新

temp.celsius = "30" # 文字列でもfloatに変換される

print(temp.celsius) # 30.0

print(temp.fahrenheit) # 86.025

77.0

30.0

86.0getterとsetterは「同じ名前」で1つの属性を構成し、呼び出し側には扱いやすいインターフェースを提供します。

内部実装では、別の単位に変換したり、型をそろえたりといった柔軟な処理が可能です。

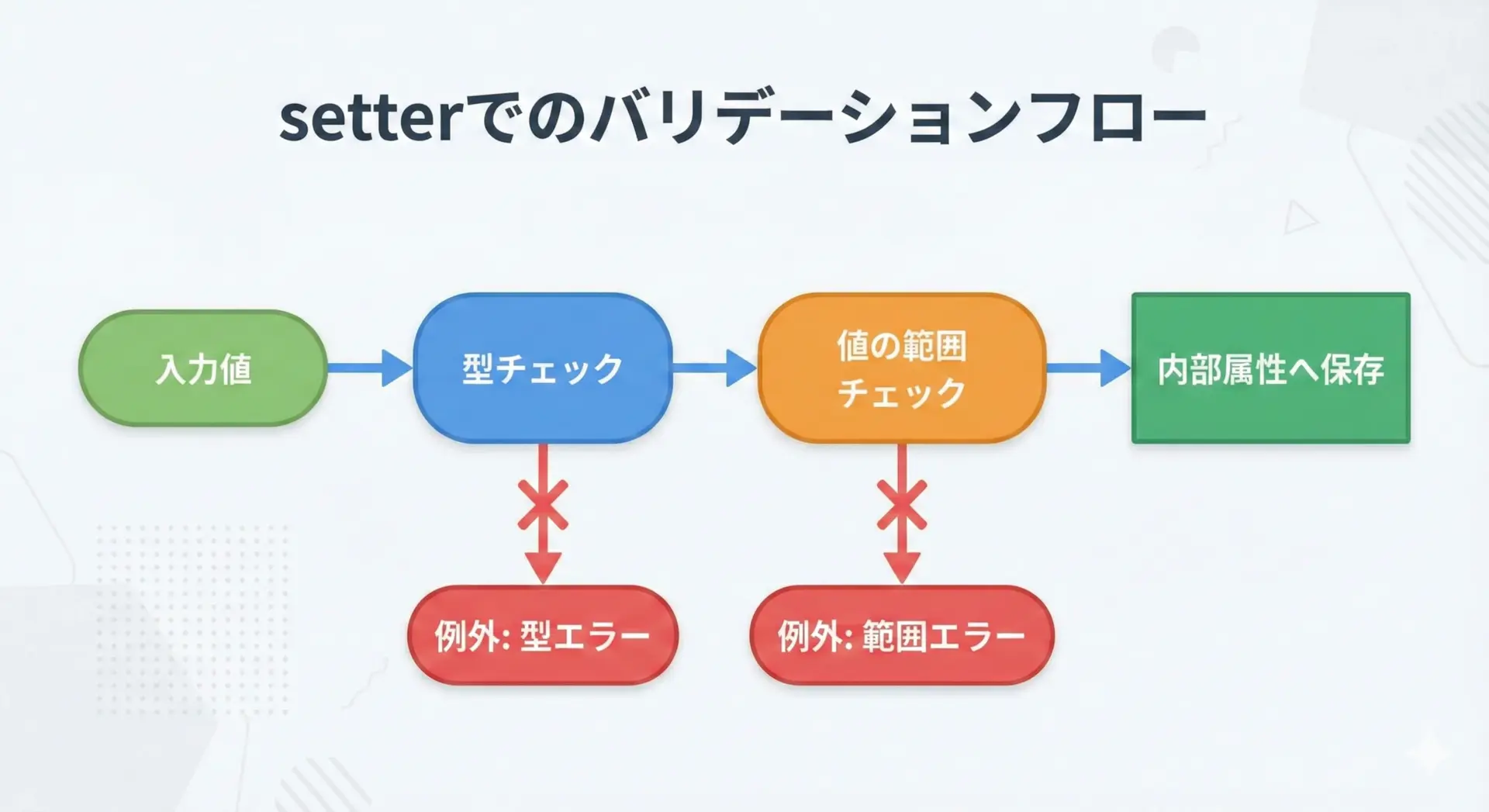

型チェック・値チェックによる入力バリデーション

セッターの中で、型や値の範囲などをチェックし、不正な値が入らないようにすることができます。

次の例では、年齢を0〜150の範囲に制限しています。

class Person:

def __init__(self, age):

self._age = None

self.age = age # ここでもsetter経由でバリデーションを通す

@property

def age(self):

"""年齢のgetter"""

return self._age

@age.setter

def age(self, value):

"""年齢のsetter(型と値のチェック付き)"""

# 型チェック

if not isinstance(value, int):

raise TypeError("ageはint型で指定してください")

# 値の範囲チェック

if not (0 <= value <= 150):

raise ValueError("ageは0〜150の範囲で指定してください")

self._age = value利用例:

p = Person(30)

print(p.age)

# 不正な型

try:

p.age = "30"

except Exception as e:

print("エラー(型):", e)

# 不正な値

try:

p.age = 200

except Exception as e:

print("エラー(値):", e)30

エラー(型): ageはint型で指定してください

エラー(値): ageは0〜150の範囲で指定してくださいこのように、セッターにバリデーションを集約しておくと、クラスの利用者がどこから値を変更しても必ずチェックが通るため、安全性が高まります。

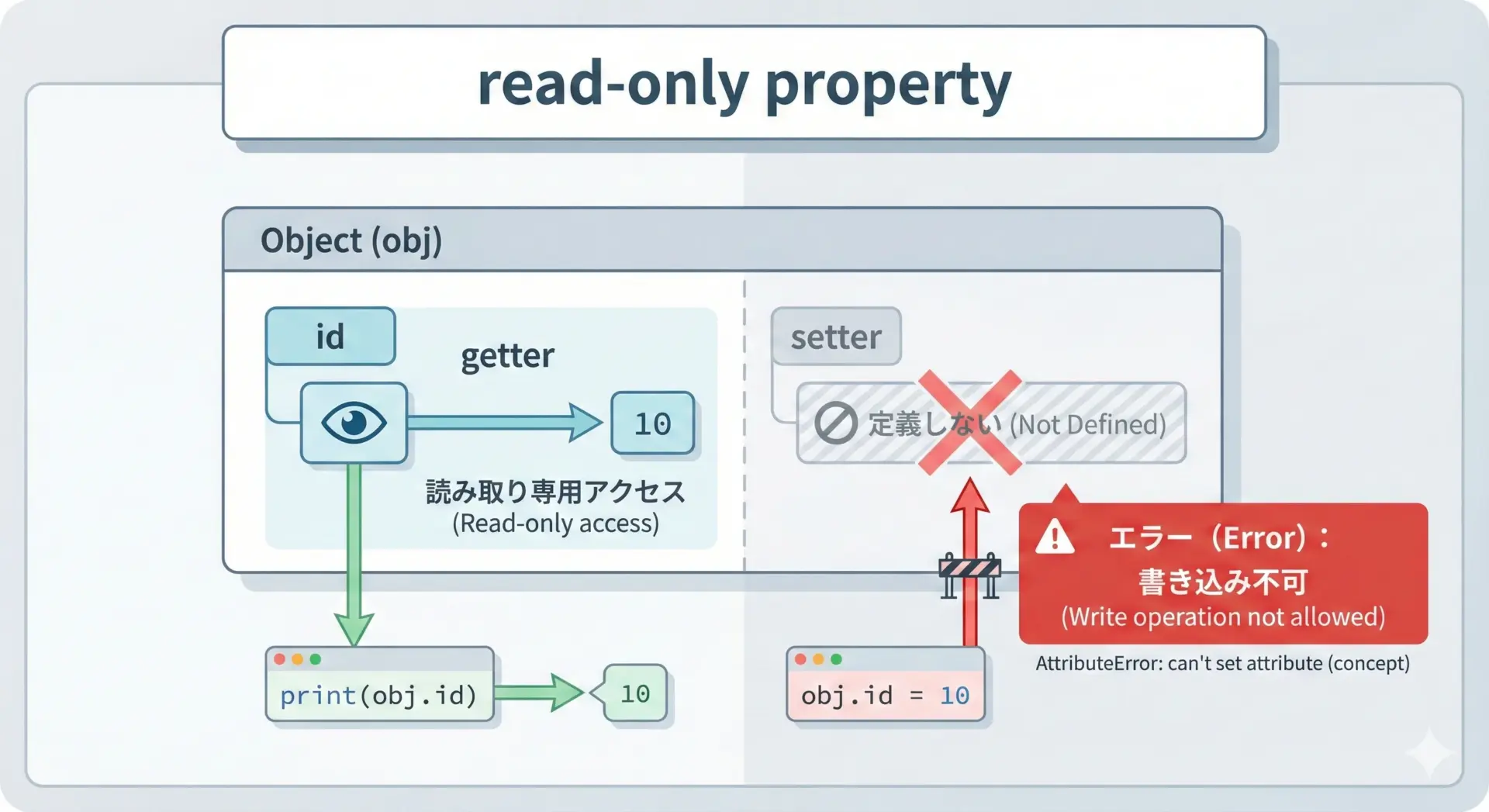

読み取り専用プロパティ(read-only property)の作り方

読み取り専用プロパティは、getterだけ定義し、setterを定義しないことで実現できます。

class Order:

def __init__(self, order_id, total_price):

self._order_id = order_id

self._total_price = total_price

@property

def order_id(self):

"""注文IDの読み取り専用property"""

return self._order_id

@property

def total_price(self):

"""合計金額の読み取り専用property"""

return self._total_price利用例:

order = Order(order_id="A001", total_price=5000)

print(order.order_id)

print(order.total_price)

# 読み取り専用プロパティに代入しようとすると、AttributeErrorが発生します

try:

order.order_id = "A002"

except AttributeError as e:

print("エラー:", e)A001

5000

エラー: can't set attribute「読み取り専用にしたい属性はgetterのみ」「変更可能にしたい属性はgetterとsetterの両方を定義」というシンプルなルールで管理できます。

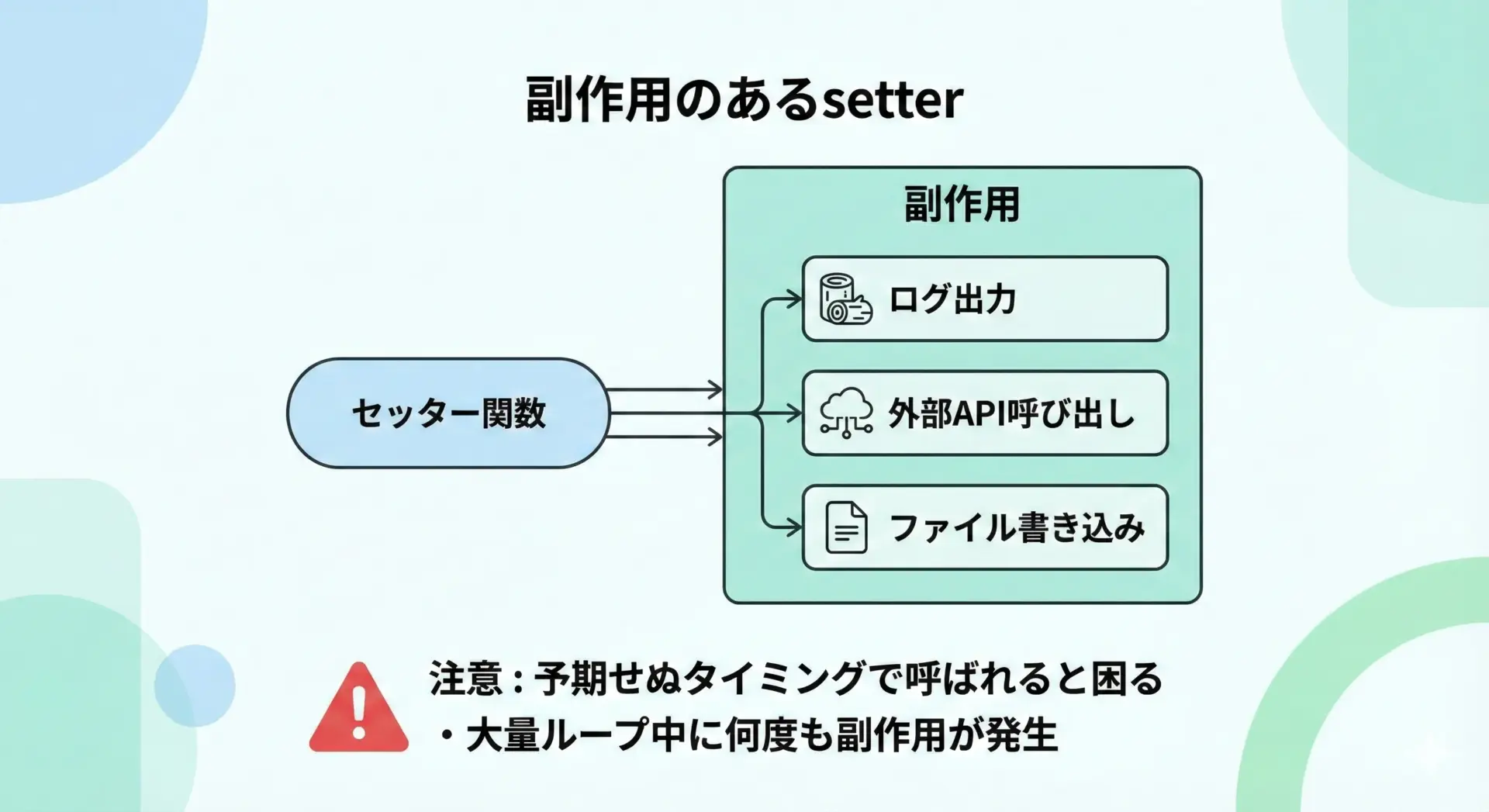

副作用を伴うsetterの設計上の注意点

propertyのセッター内で、次のような副作用を実装することも技術的には可能です。

- ログを出力する

- データベースを更新する

- 外部APIに通知を送る

- ファイルに書き込む

しかし、setterは「単なる代入」に見えるため、重い処理や予期しにくい副作用を入れすぎると、コードの見通しが悪くなります。

簡単な例を見てみます。

class Config:

def __init__(self, path):

self._path = path

self._content = ""

@property

def content(self):

return self._content

@content.setter

def content(self, value):

"""ファイルにも即座に書き込むsetter(あまり推奨しない例)"""

self._content = value

# セッターのたびにファイル書き込み(副作用)

with open(self._path, "w", encoding="utf-8") as f:

f.write(self._content)このような設計だと、何気ないconfig.content = "..."の代入がディスク書き込みを伴うため、パフォーマンスやテストのしやすさに影響します。

現場では、次のようなガイドラインを意識するとよいです。

- 単なる代入で重い処理を隠さない(明示的なメソッド

save()などに切り出す) - 外部への通知などは、イベントハンドラやサービス層で行い、entityのpropertyには埋め込まない

- どうしてもproperty内で副作用を行う場合は、ドキュメントやdocstringでしっかり明記する

propertyのセッターは「軽量な検証や整形」に留め、重い副作用は明示的なメソッドに任せるという設計が、長期的には保守性を高めます。

ゲッター・セッター卒業のベストプラクティス

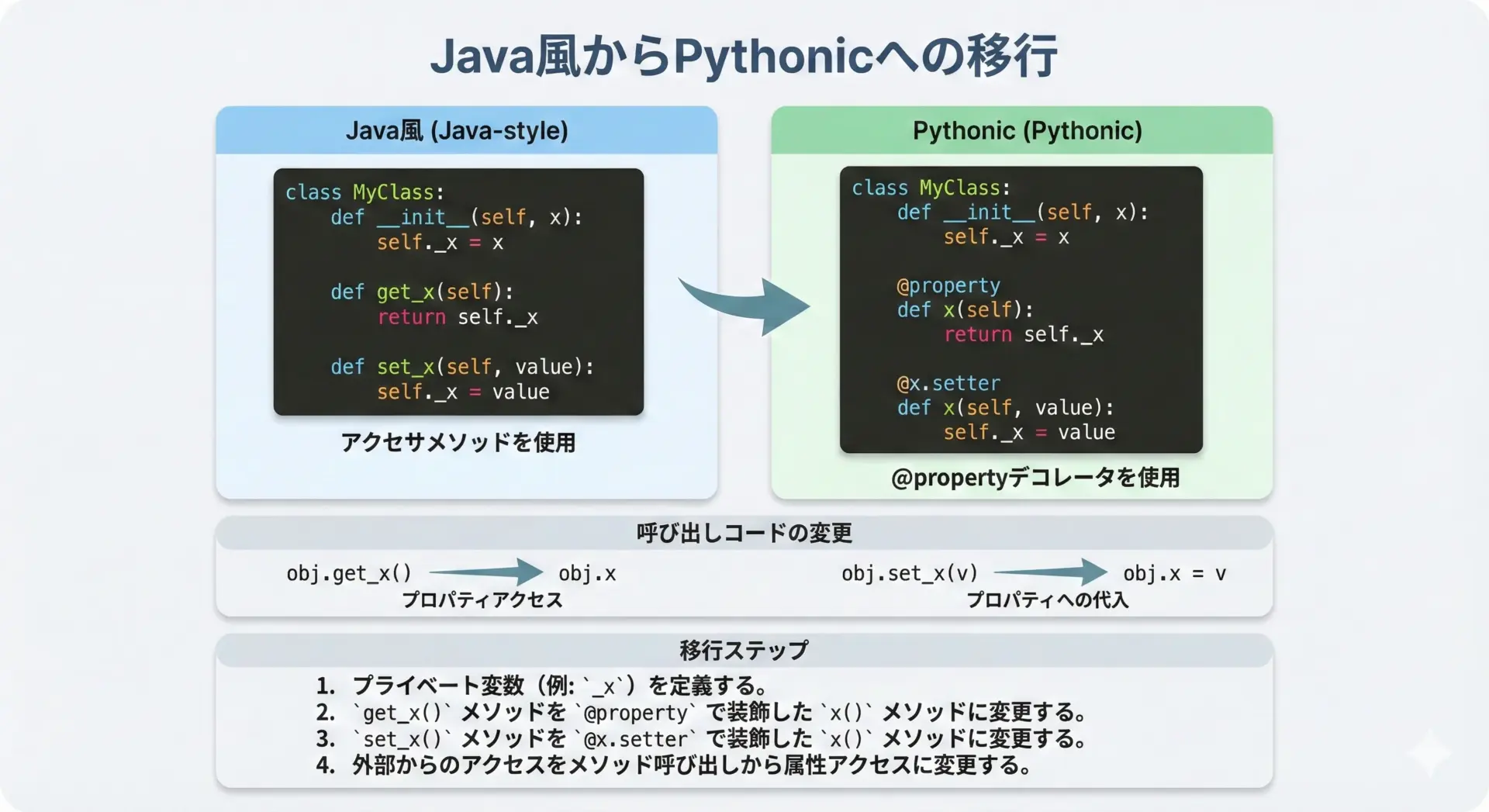

Java風getter/setterとの比較と移行方法

まず、Java風のgetter/setterスタイルと@propertyスタイルをコードで比較してみます。

# Java風のPythonコード(非Pythonicな例)

class PersonJavaStyle:

def __init__(self, name):

self._name = name

def get_name(self):

return self._name

def set_name(self, value):

if not value:

raise ValueError("nameは空文字にはできません")

self._name = valueこれを@propertyを使ったPythonicなスタイルに書き換えると、次のようになります。

class PersonPythonic:

def __init__(self, name):

self._name = name

@property

def name(self):

"""nameのgetter"""

return self._name

@name.setter

def name(self, value):

"""nameのsetter"""

if not value:

raise ValueError("nameは空文字にはできません")

self._name = value呼び出しコードの比較:

p1 = PersonJavaStyle("Taro")

print(p1.get_name())

p1.set_name("Jiro")

p2 = PersonPythonic("Taro")

print(p2.name)

p2.name = "Jiro"Taro

Taro移行の際には、次のようなステップを踏むと安全です。

- まず既存の

get_x/set_xを残したまま、@propertyを追加する - 内部でpropertyから既存メソッドを呼ぶようにして、挙動をそろえる

- 呼び出し側コードを少しずつ

obj.x形式に書き換える - 最終的に

get_x/set_xを非推奨(deprecated)にしてから削除する

段階的に移行することで、大きな破壊的変更を避けながらPythonicなインターフェースに整えていけます。

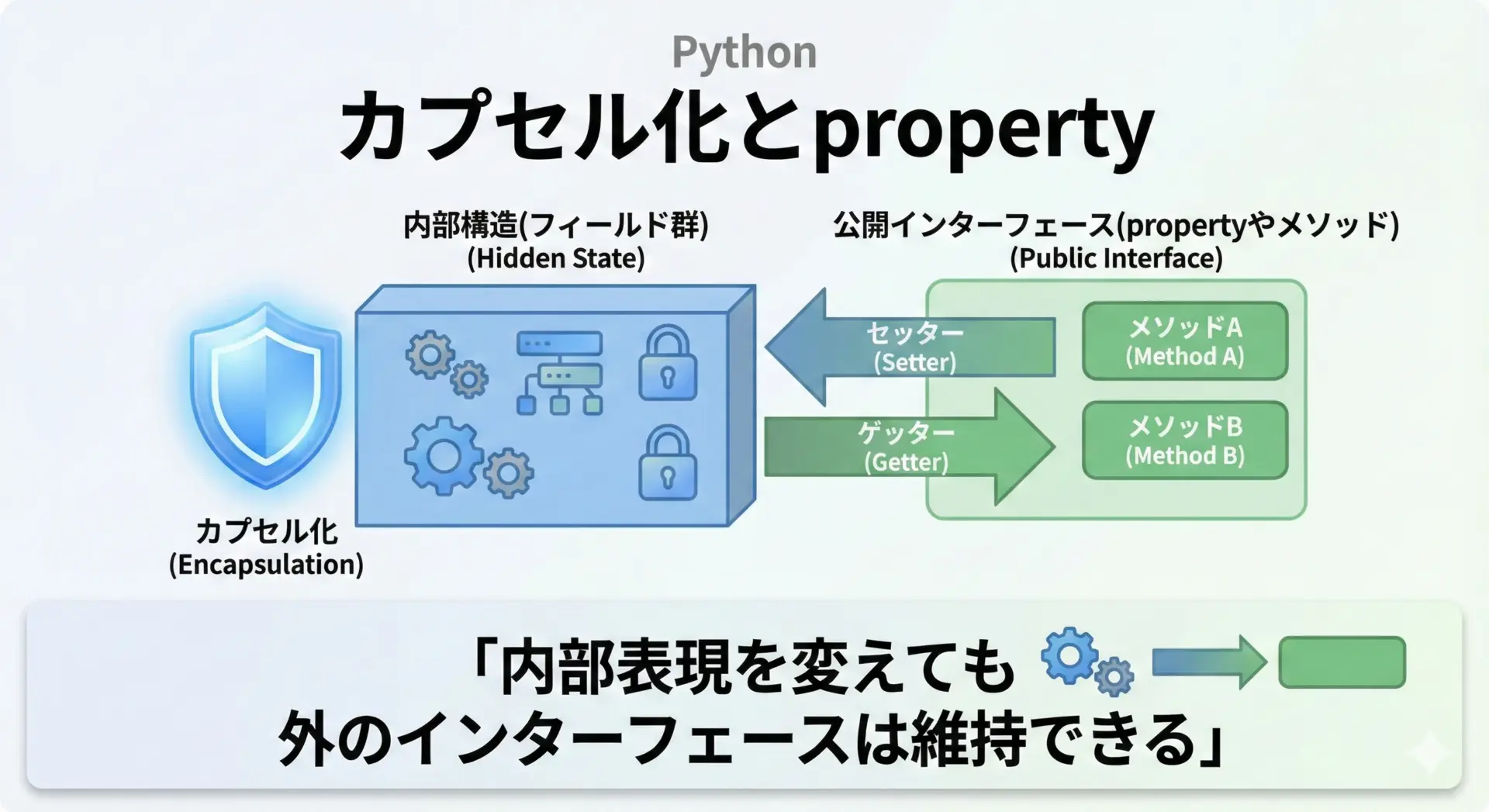

propertyとカプセル化・インターフェース設計

オブジェクト指向設計では、「内部の実装詳細(フィールド構造)を隠し、外から見えるインターフェースを安定させる」ことが重要です。

Pythonは言語仕様として完全なアクセス制限(例えばprivate)を持ちませんが、propertyを使うことで「事実上のカプセル化」を実現できます。

よく使われる約束事は次の通りです。

- 先頭に

_を付けた属性は「内部用」(例:_name) - 公開したいインターフェースは、propertyやメソッドで提供する(例:

name)

この設計にしておくと、次のような変更があっても、呼び出し側に影響を与えずにすみます。

- 内部で持つフィールド名や構造を変える

- 値を計算で求めるように変える

- キャッシュ戦略やバリデーションルールを差し替える

「最初から全部public属性でいいや」としてしまうと、後からの仕様変更のたびに呼び出し側コードを修正する羽目になりやすいため、長期的な運用を見据えたクラスではpropertyをうまく使うことが大切です。

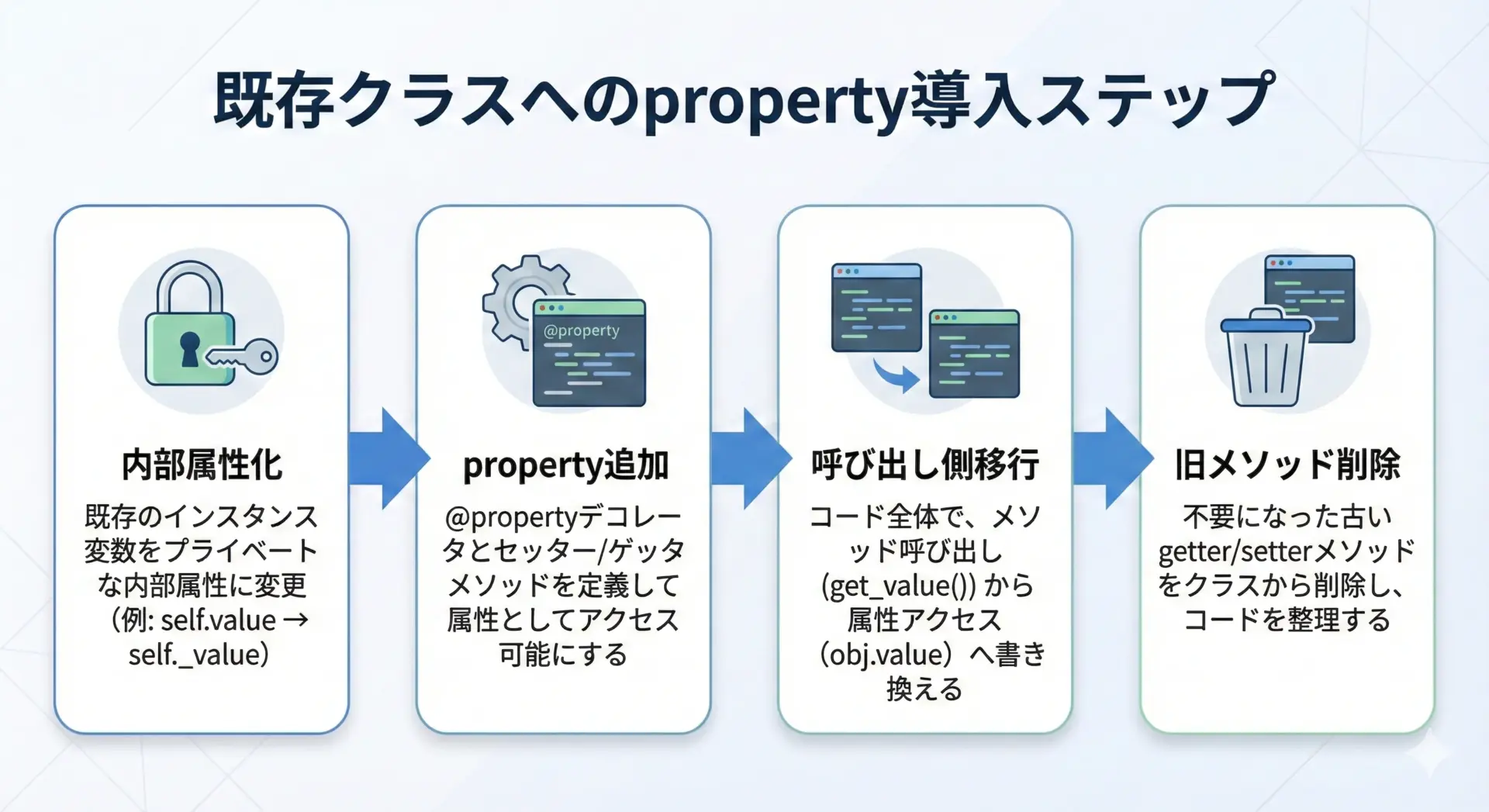

既存クラスにpropertyを導入するリファクタリング手順

既存コードベースにpropertyを導入する際は、小さなステップで進めると安全です。

簡単な例を使って、典型的な流れを示します。

ステップ1: 内部属性とpublic属性の切り分け

まずは、直接アクセスされている属性を内部用にリネームし、そのままpublicな属性を残します。

# 変更前

class Item:

def __init__(self, price):

self.price = price # 直接アクセスされている

# 変更1: 内部用属性へリネームし、互換性のためにpublicを残す

class Item:

def __init__(self, price):

self._price = price # 内部用

self.price = price # 既存コード用(一時)ステップ2: propertyを定義する

次に、propertyでpriceを提供し、内部で_priceを使うようにします。

class Item:

def __init__(self, price):

self._price = price

@property

def price(self):

return self._price

@price.setter

def price(self, value):

if value < 0:

raise ValueError("priceは0以上である必要があります")

self._price = valueこの段階で、既存のitem.priceアクセスはそのまま動きつつ、バリデーションなどのロジックを挟めるようになります。

ステップ3: 呼び出し側を整理する

もしget_price()やset_price()のようなメソッドが既にある場合、内部実装をpropertyに委譲します。

class Item:

# ... (propertyは前述と同じ)

# 既存メソッドを残しつつ、内部ではpropertyを利用

def get_price(self):

return self.price

def set_price(self, value):

self.price = value呼び出し側では少しずつget_price()/set_price()からitem.priceに書き換えていきます。

ステップ4: 古いメソッドを段階的に廃止

十分な移行期間を経て、get_price()/set_price()が使われなくなったら、非推奨にしてから削除します。

大規模なシステムでは、ログを仕込んで利用状況を確認するのも有効です。

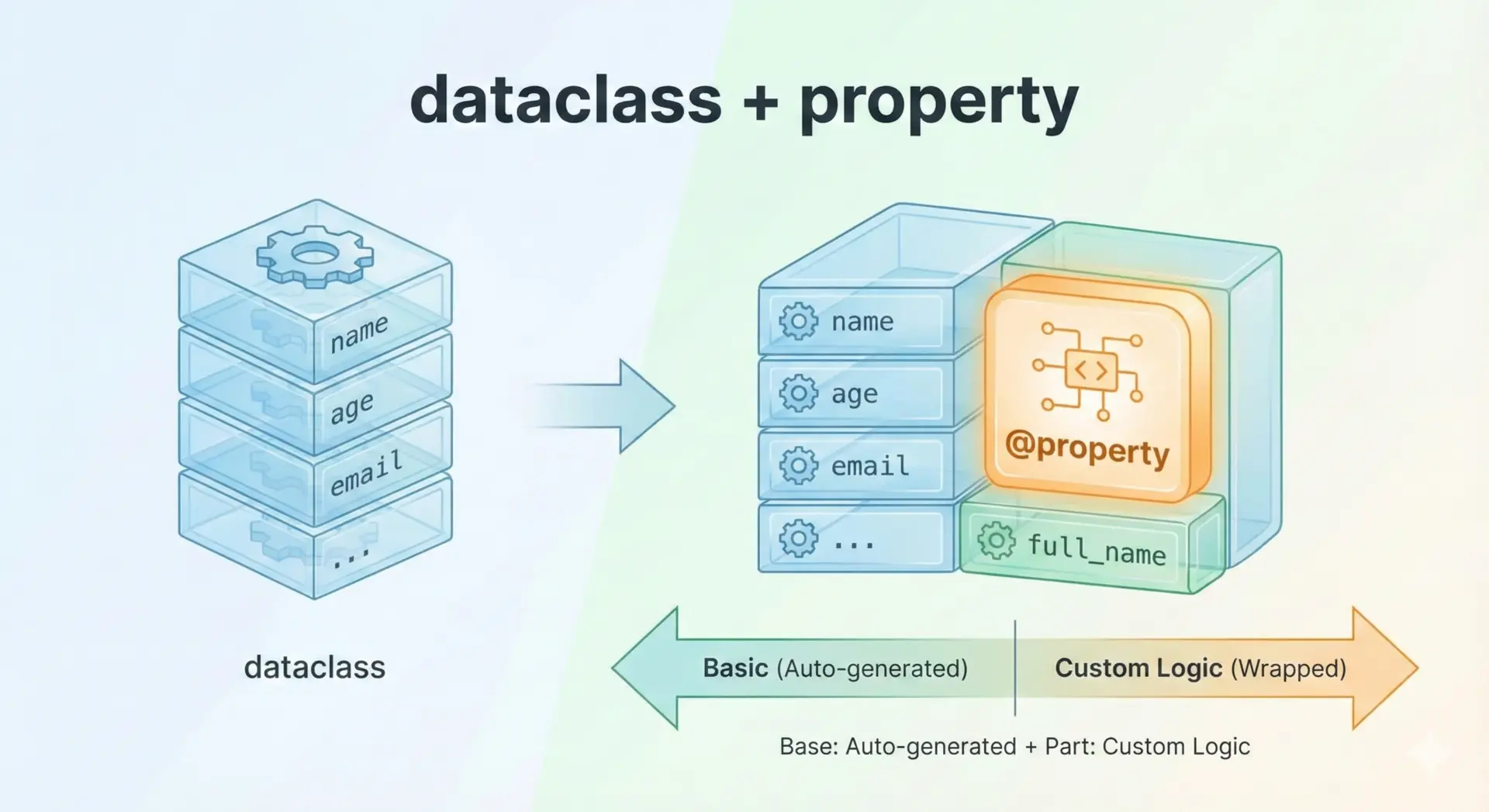

dataclassとpropertyを併用するパターン

Python 3.7以降では@dataclassを使うことで、ボイラープレート(コンストラクタなど)を自動生成しつつ、一部のフィールドに対してpropertyで高度なロジックを追加する、という設計がよく使われます。

from dataclasses import dataclass, field

@dataclass

class Product:

name: str

_price: int = field(repr=False) # 内部用フィールドとして定義(reprに出さない)

@property

def price(self) -> int:

"""価格のgetter"""

return self._price

@price.setter

def price(self, value: int) -> None:

"""価格のsetter(バリデーション付き)"""

if not isinstance(value, int):

raise TypeError("priceはint型で指定してください")

if value < 0:

raise ValueError("priceは0以上で指定してください")

self._price = value利用例:

p = Product(name="Apple", _price=100)

print(p) # __repr__には_priceは表示されない

print(p.price) # 100

p.price = 150 # setter経由で更新

print(p.price)

try:

p.price = -1

except Exception as e:

print("エラー:", e)Product(name='Apple')

100

150

エラー: priceは0以上で指定してくださいこのように、「大部分はdataclassでシンプルに」「一部の重要な属性だけpropertyで制御」という組み合わせは、現代的なPythonコードで非常によく見られるパターンです。

まとめ

@propertyを使うことで、getX・setXスタイルのメソッドに頼らず、シンプルな属性アクセスのままゲッター・セッターの役割を果たせるようになります。

単純な値の取得だけでなく、計算プロパティ、外部APIやDBアクセスの隠蔽、バリデーション付きセッター、読み取り専用プロパティなど、柔軟な設計が可能です。

既存クラスも段階的にpropertyへ移行できますので、Java風のgetter/setterから卒業し、Pythonicで保守性の高いインターフェース設計へシフトしていく足がかりとして活用してみてください。