オブジェクト指向のPythonコードを書くとき、インスタンス変数とメソッドの理解は欠かせません。

どちらもクラスの一部ですが、役割や使い方を誤ると、コードが読みづらく保守しにくくなってしまいます。

この記事では、インスタンス変数とメソッドの違いを整理しながら、Pythonらしい設計と正しい使い分け方について、図解とコード例を交えて丁寧に解説していきます。

インスタンス変数とは

インスタンス変数の定義と役割

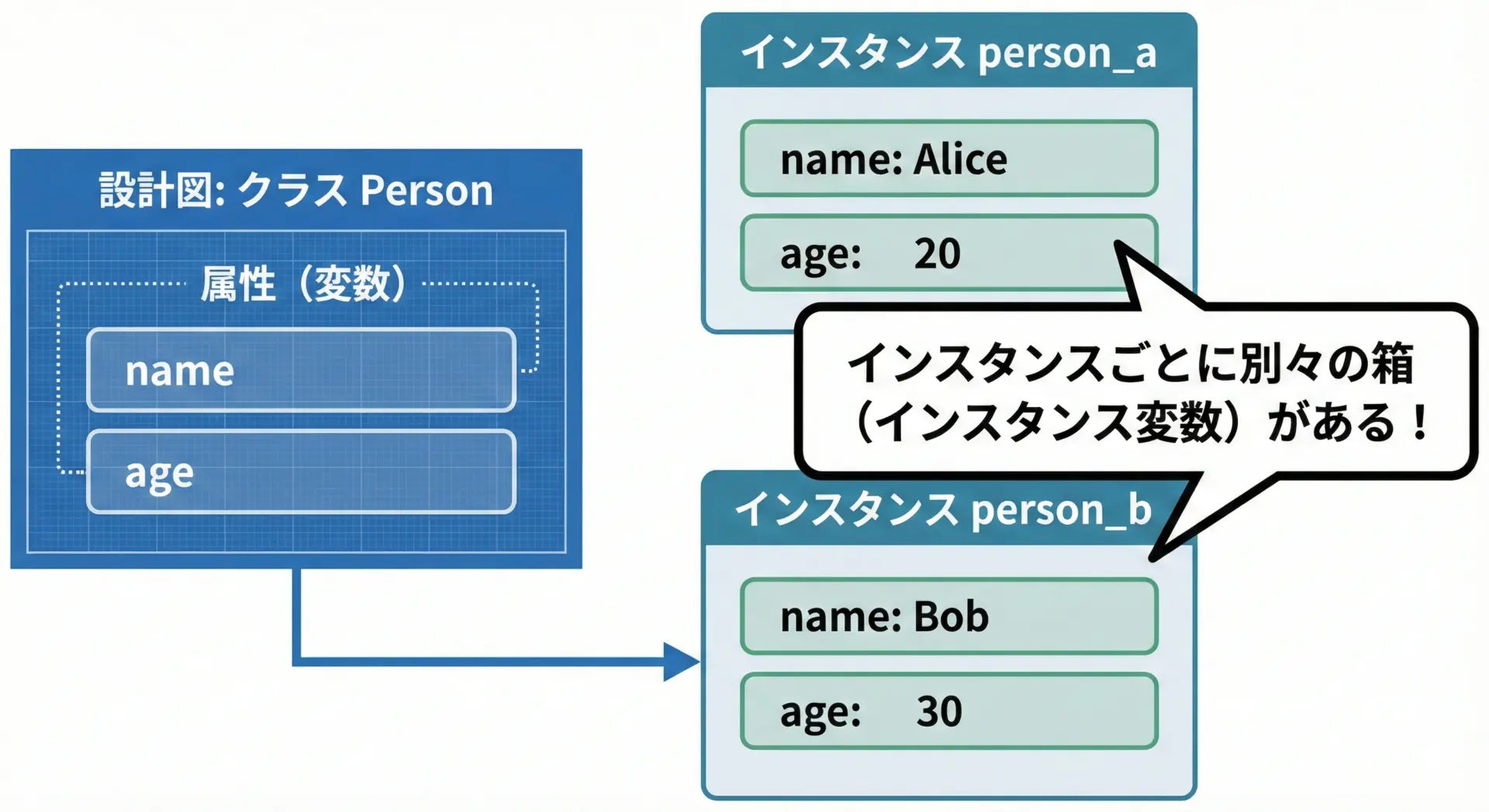

インスタンス変数とは、インスタンス(オブジェクト)ごとに固有の値を保持するための変数です。

Pythonでは、通常self.xxxという形でアクセスされる変数がインスタンス変数になります。

まずは簡単な例を見てみます。

class Person:

def __init__(self, name, age):

# ここで定義しているのがインスタンス変数

self.name = name # 各インスタンス固有の「名前」

self.age = age # 各インスタンス固有の「年齢」

# 2つのインスタンスを作成

person_a = Person("Alice", 20)

person_b = Person("Bob", 30)

print(person_a.name, person_a.age)

print(person_b.name, person_b.age)Alice 20

Bob 30この例ではperson_aとperson_bは同じPersonクラスから作られていますが、それぞれがnameとageという別々のインスタンス変数の実体を持っています。

クラスは設計図であり、インスタンス変数はその設計図に従って作られる各オブジェクトの「状態(データ)」だと考えると理解しやすくなります。

インスタンス変数とクラス変数の違い

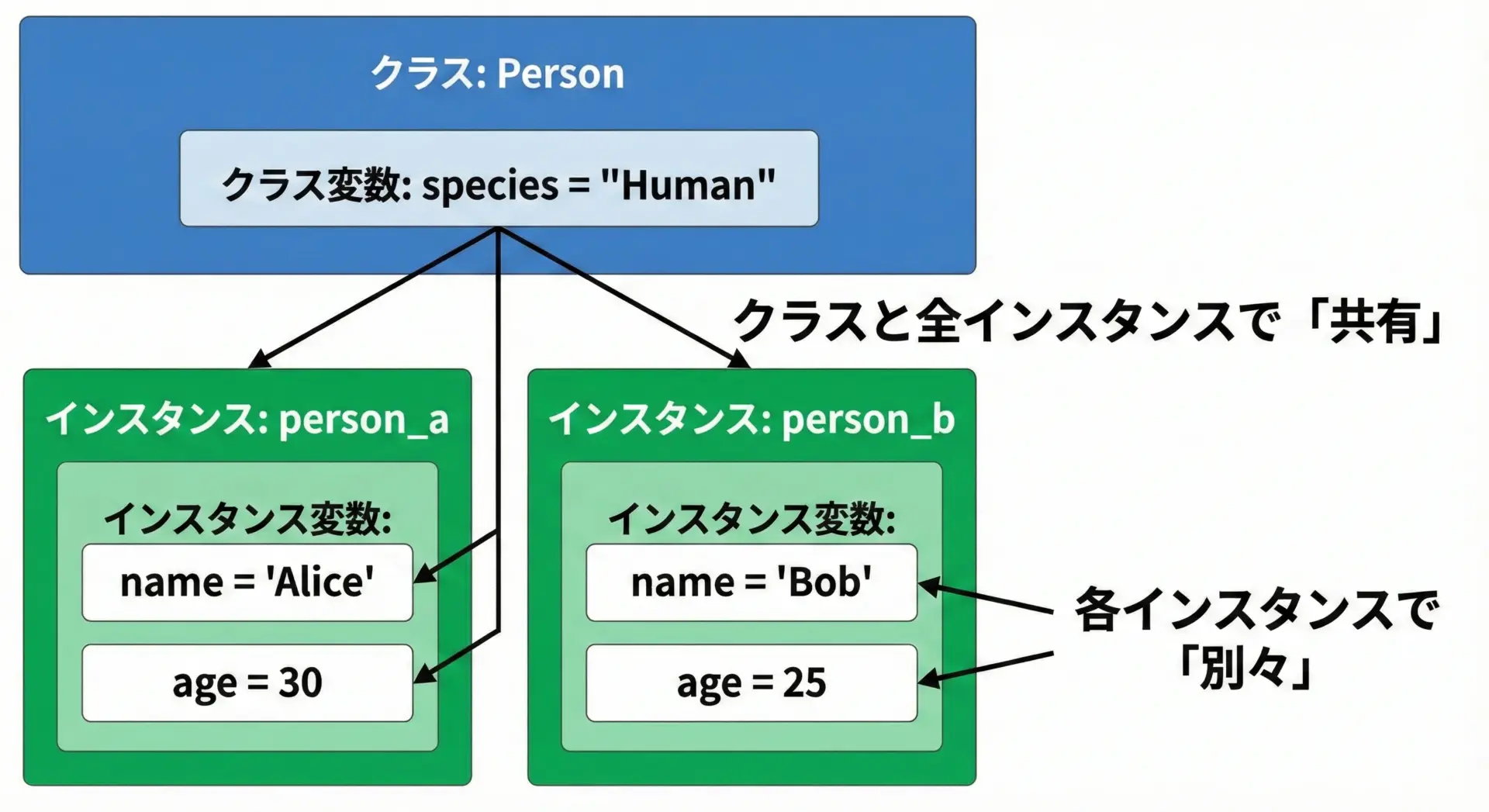

Pythonではクラス変数という概念もあります。

これはクラスそのものに属し、全インスタンスで共有される値です。

インスタンス変数との違いを理解することは非常に重要です。

class Person:

# クラス変数(全インスタンスで共有)

species = "Human"

def __init__(self, name, age):

# インスタンス変数(インスタンスごとに異なる)

self.name = name

self.age = age

person_a = Person("Alice", 20)

person_b = Person("Bob", 30)

print(person_a.species, person_a.name)

print(person_b.species, person_b.name)

# クラス変数を書き換える

Person.species = "SuperHuman"

print(person_a.species, person_b.species)Human Alice

Human Bob

SuperHuman SuperHumanここでのポイントは次の通りです。

- クラス変数は

Person.speciesのようにクラスから参照され、インスタンスからも参照できます。 - クラス変数をクラス側で書き換えると、全インスタンスに影響します。

- 一方で

self.nameやself.ageのようなインスタンス変数は、各インスタンスごとに値が独立しています。

この違いをまとめると次のようになります。

| 種類 | 宣言場所 | 所有者 | 典型的な用途 |

|---|---|---|---|

| インスタンス変数 | __init__などのメソッド内 | 各インスタンス | 個々のオブジェクトの状態を表す |

| クラス変数 | クラスブロック直下 | クラス(全インスタンス共有) | 定数的な値・共通設定・カウンタなど |

「インスタンスごとに変わるもの」はインスタンス変数、「全インスタンスで共通の性質」はクラス変数と整理しておくと判断しやすくなります。

インスタンス変数のスコープと寿命

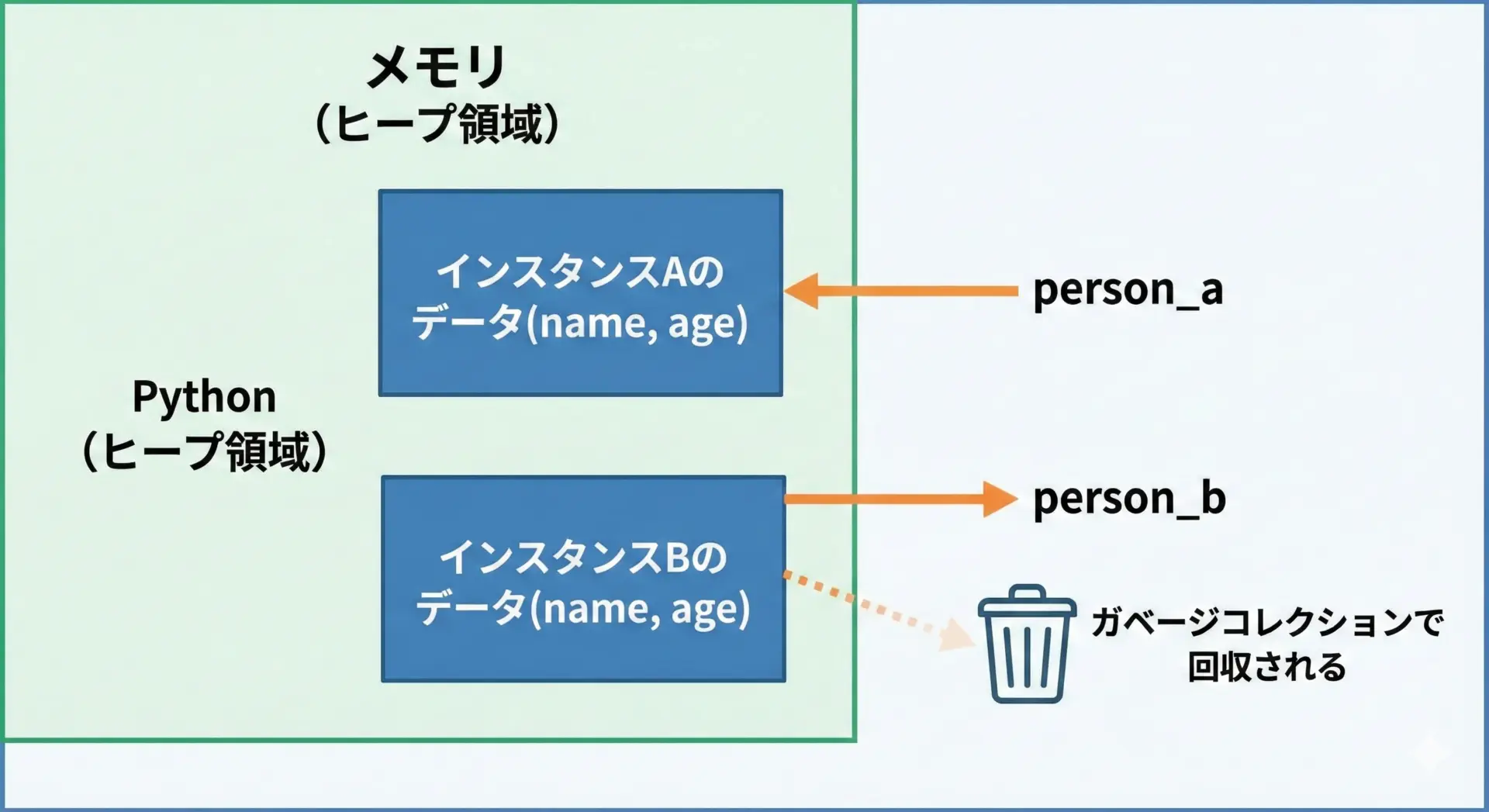

インスタンス変数のスコープ(どこから見えるか)と寿命(いつまで存在するか)も押さえておきましょう。

インスタンス変数は、インスタンスの属性として存在しています。

スコープという観点では、次のように言えます。

- クラスから生成された

person = Person(...)のようなインスタンスがある限り、そのperson.nameやperson.ageといったインスタンス変数には、プログラムのどこからでもアクセスできます(もちろんアクセス修飾子などはPythonにはありません)。

一方で寿命については、そのインスタンスが参照されている間だけです。

参照がなくなれば、Pythonのガベージコレクションによって自動的にメモリから回収されます。

class Sample:

def __init__(self, value):

self.value = value

def create_object():

obj = Sample(10)

print("関数内:", obj.value) # 関数内からはアクセスできる

return obj

# 関数からインスタンスを受け取る

instance = create_object()

print("関数外:", instance.value) # 関数外からもアクセスできる

# 参照を削除する

del instance

# ここでinstanceは参照できなくなり、インスタンスもそのうち回収される関数内: 10

関数外: 10このように、ローカル変数のスコープ(関数内だけ)と、インスタンス変数の寿命は別の概念です。

インスタンスそのものが生きている限り、その属性としてのインスタンス変数も生き続けます。

メソッドとは

インスタンスメソッドの仕組み

メソッドとは、クラスの中で定義される関数です。

特にインスタンスメソッドは、インスタンス変数を操作するための処理(振る舞い)を定義します。

Pythonではインスタンスメソッドの第1引数としてselfを取るのが慣習です。

このselfが、そのメソッドを呼び出したインスタンス自身を指します。

class Account:

def __init__(self, owner, balance=0):

self.owner = owner # インスタンス変数

self.balance = balance # インスタンス変数

def deposit(self, amount):

"""入金処理を行うインスタンスメソッド"""

self.balance += amount # 自分の残高を書き換える

print(f"{self.owner}の新しい残高: {self.balance}")

def withdraw(self, amount):

"""出金処理を行うインスタンスメソッド"""

if self.balance >= amount:

self.balance -= amount

print(f"{self.owner}が{amount}引き出しました。残高: {self.balance}")

else:

print("残高不足です。")

# インスタンスを生成

acc = Account("Alice", 1000)

# メソッド呼び出し

acc.deposit(500)

acc.withdraw(300)Aliceの新しい残高: 1500

Aliceが300引き出しました。残高: 1200この例で、インスタンスメソッドはselfを使ってインスタンス変数balanceにアクセスし、その値を変更しています。

メソッドは状態(インスタンス変数)に対する操作をカプセル化したものと考えるとよいです。

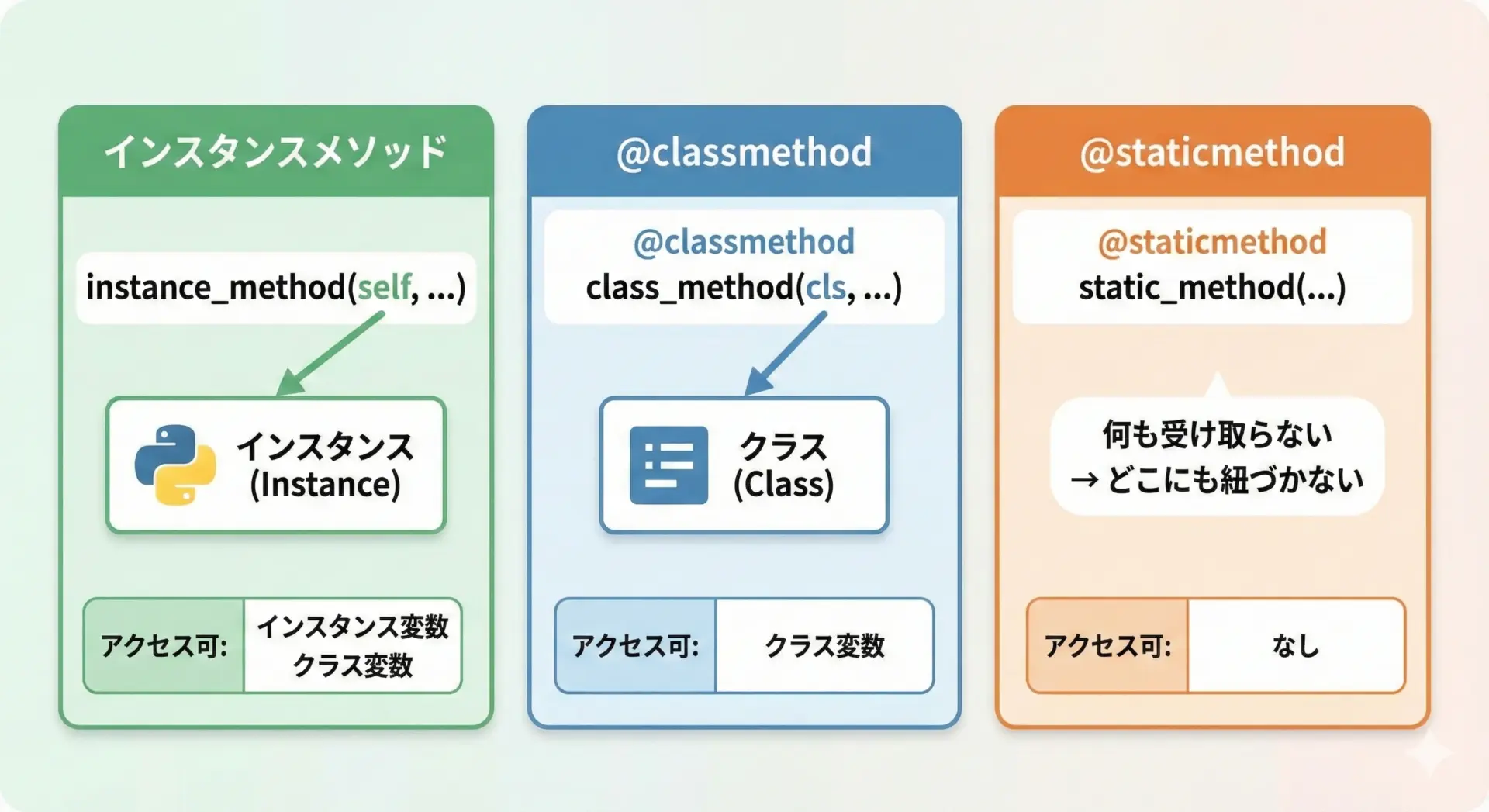

クラスメソッドとスタティックメソッドとの違い

Pythonには、インスタンスメソッド以外にもクラスメソッドとスタティックメソッドがあります。

これらは役割が異なり、使い分けが重要です。

class Example:

# クラス変数

count = 0

def __init__(self):

# インスタンスごとにカウントアップ

Example.count += 1

def instance_method(self):

"""インスタンスメソッド: selfを受け取る"""

print("インスタンスメソッド呼び出し")

print("self:", self)

@classmethod

def class_method(cls):

"""クラスメソッド: clsを受け取り、クラスに対する処理を行う"""

print("クラスメソッド呼び出し")

print("cls:", cls)

print("生成済みインスタンス数:", cls.count)

@staticmethod

def static_method(x, y):

"""スタティックメソッド: クラスにもインスタンスにも依存しない汎用処理"""

print("スタティックメソッド呼び出し")

return x + y

# インスタンスを2つ作成

e1 = Example()

e2 = Example()

# インスタンスメソッド

e1.instance_method()

# クラスメソッド(インスタンスからもクラスからも呼べる)

Example.class_method()

e1.class_method()

# スタティックメソッド

result = Example.static_method(3, 5)

print("結果:", result)インスタンスメソッド呼び出し

self: <__main__.Example object at 0x...>

クラスメソッド呼び出し

cls: <class '__main__.Example'>

生成済みインスタンス数: 2

クラスメソッド呼び出し

cls: <class '__main__.Example'>

生成済みインスタンス数: 2

スタティックメソッド呼び出し

結果: 8違いを整理すると次のようになります。

| 種類 | デコレータ | 第1引数 | 主な対象 | 典型的な用途 |

|---|---|---|---|---|

| インスタンスメソッド | なし | self | インスタンス | インスタンス変数を読み書きする処理 |

| クラスメソッド | @classmethod | cls | クラス全体 | クラス変数の操作、生成ロジック、ファクトリメソッド |

| スタティックメソッド | @staticmethod | なし | どれにも直接依存しない | 補助的なユーティリティ処理 |

インスタンスに紐づく処理はインスタンスメソッド、クラス全体に関する処理はクラスメソッド、どちらにも依存しない計算や変換はスタティックメソッドというイメージで使い分けます。

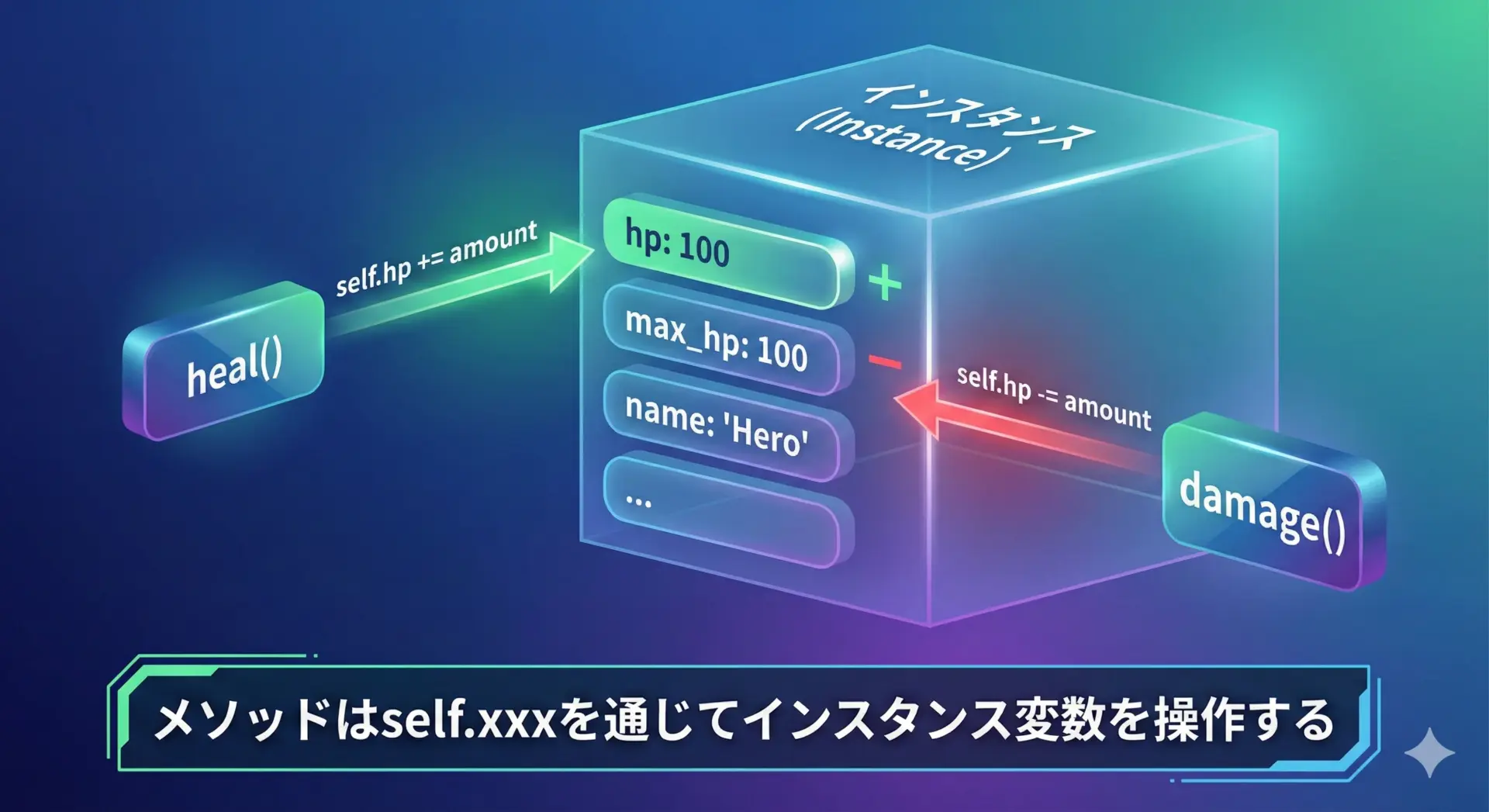

メソッド内でのインスタンス変数の扱い方

メソッドの内部では、インスタンス変数には必ずself.を付けてアクセスします。

これにより、「どのインスタンスの変数を扱っているのか」が明確になります。

class Character:

def __init__(self, name, max_hp):

self.name = name

self.max_hp = max_hp

self.hp = max_hp # 初期状態ではHPは最大

def heal(self, amount):

"""回復メソッド"""

# self.hp はこのインスタンスのHP

self.hp += amount

if self.hp > self.max_hp:

self.hp = self.max_hp

print(f"{self.name}のHP: {self.hp}/{self.max_hp}")

def damage(self, amount):

"""ダメージメソッド"""

self.hp -= amount

if self.hp < 0:

self.hp = 0

print(f"{self.name}のHP: {self.hp}/{self.max_hp}")

# インスタンス生成

hero = Character("Hero", 100)

hero.damage(30)

hero.heal(20)

hero.heal(50)HeroのHP: 70/100

HeroのHP: 90/100

HeroのHP: 100/100ここで重要なのは、メソッドはインスタンスの状態(インスタンス変数)を一貫性のある形で操作する責任を持つという点です。

たとえばhpは0未満や最大値を超えないように、メソッド内で制御しています。

これが「カプセル化」の基本的な考え方です。

インスタンス変数とメソッドの違い

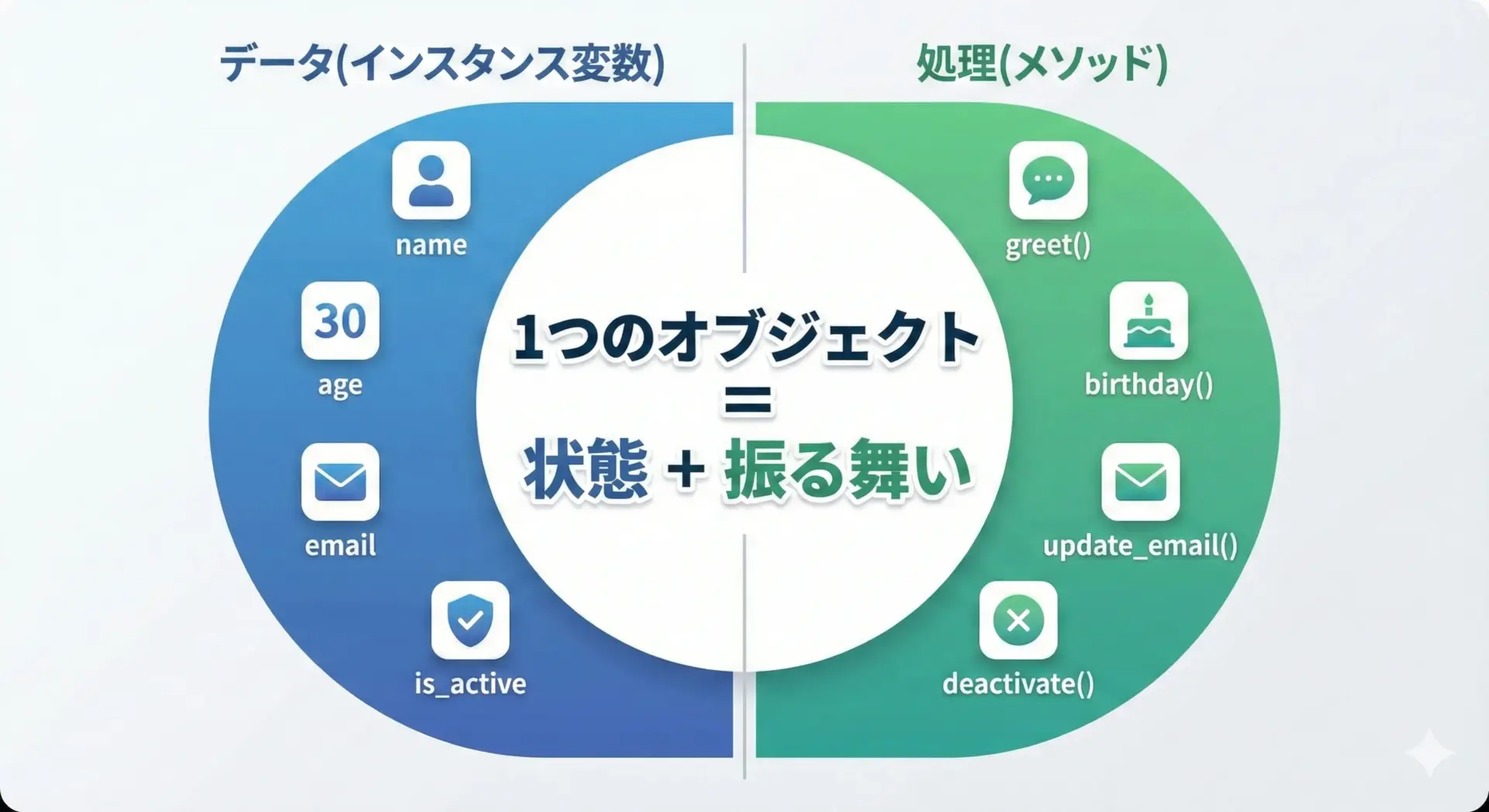

データ(状態)と処理(振る舞い)の違い

オブジェクト指向では、オブジェクトは「状態」と「振る舞い」の組み合わせだとよく説明されます。

Pythonの場合、この「状態」がインスタンス変数、「振る舞い」がメソッドに対応します。

- インスタンス変数はデータそのもの(何を表しているか)。

- メソッドはそのデータに対して何をするか(どう扱うか)。

たとえばPersonクラスなら、nameやageが状態、greet()やhave_birthday()が振る舞いです。

class Person:

def __init__(self, name, age):

# 状態(データ)

self.name = name

self.age = age

# 振る舞い(処理)

def greet(self):

print(f"こんにちは、{self.name}です。")

def have_birthday(self):

self.age += 1

print(f"{self.name}は{self.age}歳になりました!")

p = Person("Alice", 20)

p.greet()

p.have_birthday()こんにちは、Aliceです。

Aliceは21歳になりました!インスタンス変数だけがあってメソッドがないと「ただのデータ構造」になり、メソッドだけでインスタンス変数がないと「意味のある状態を持てない操作の集合」になってしまいます。

両者をうまく組み合わせることで、表現力の高いクラス設計が可能になります。

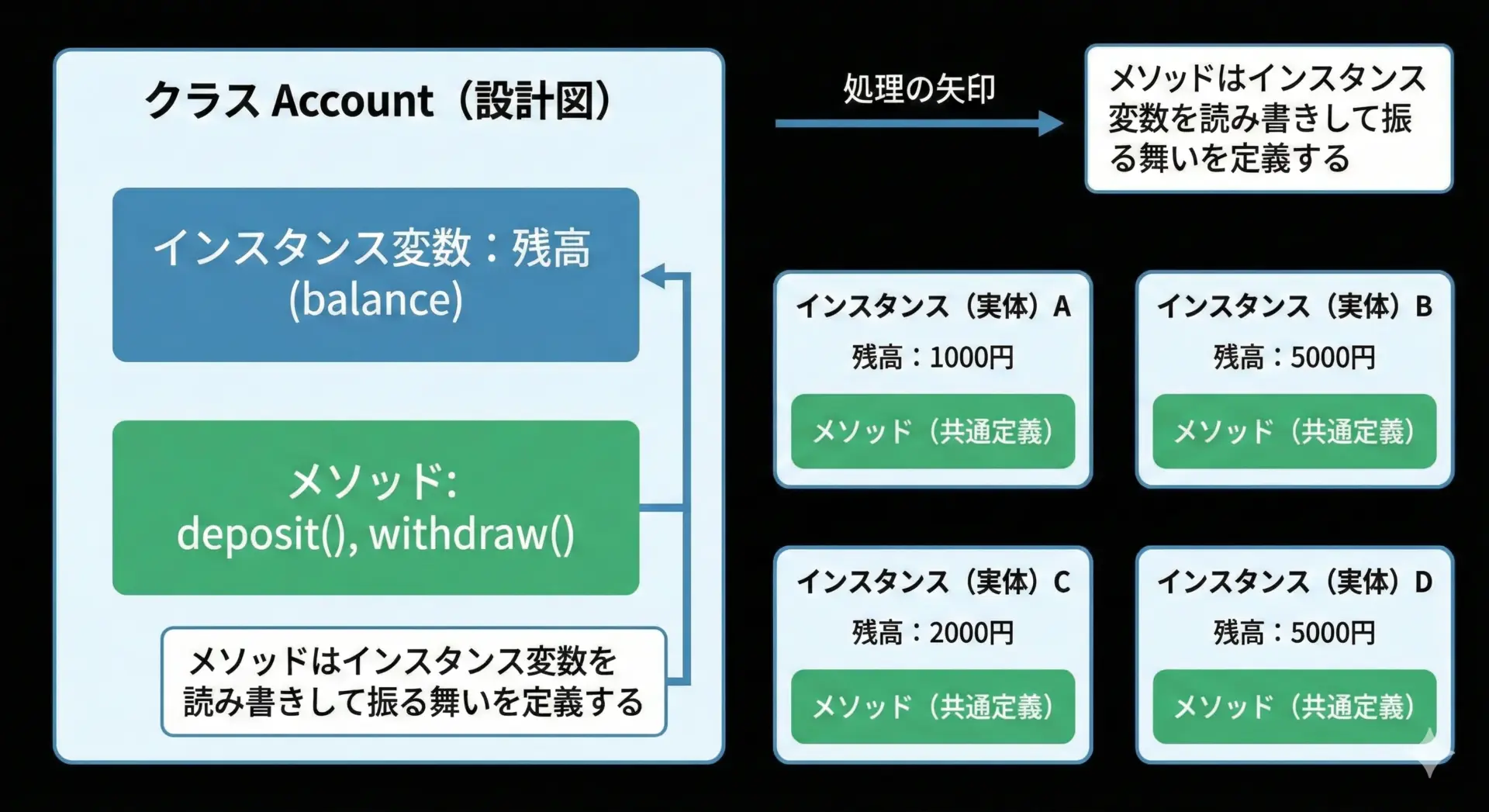

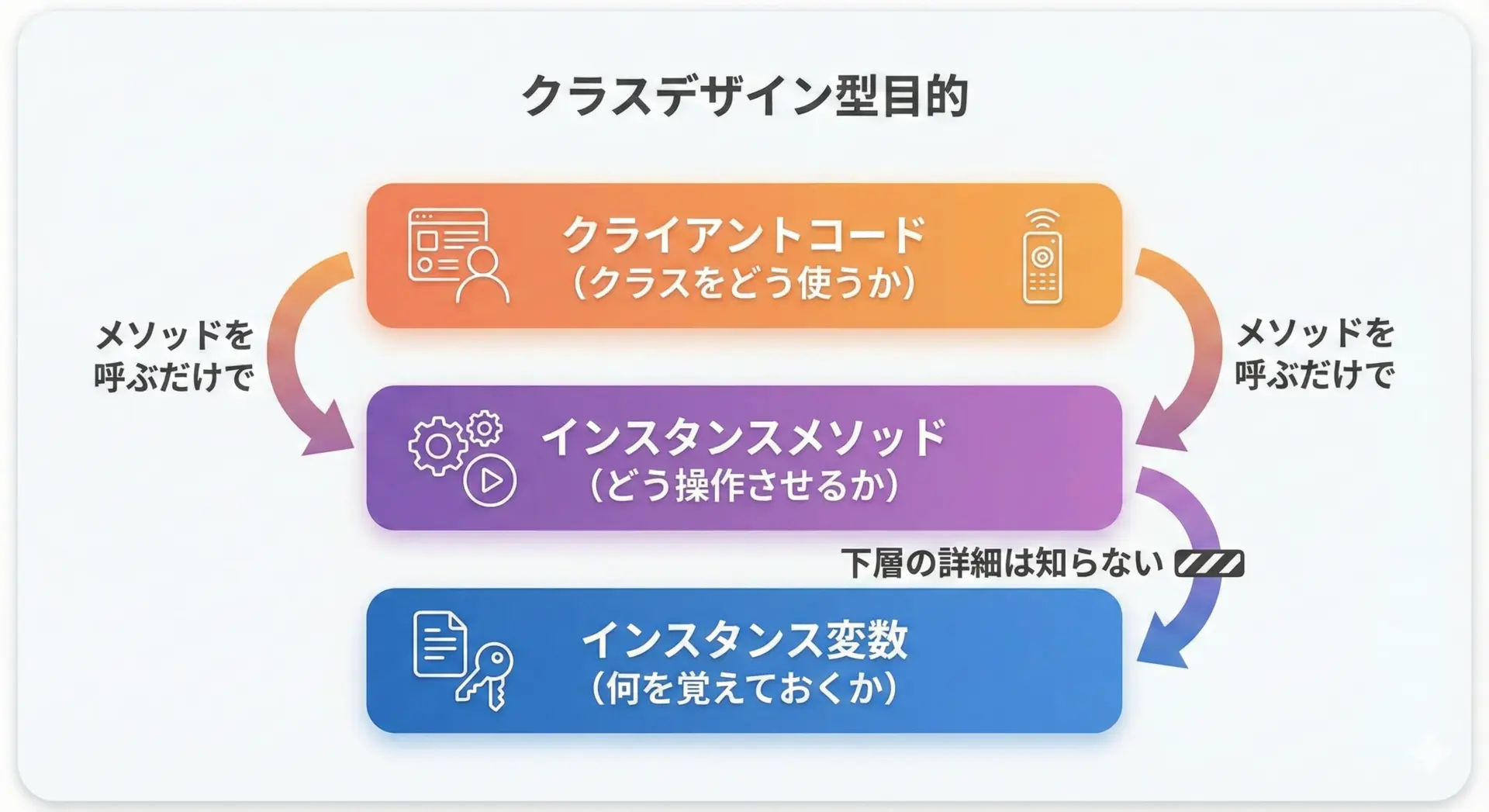

設計視点での役割分担の違い

設計の観点から見ると、インスタンス変数とメソッドには次のような役割分担があります。

- インスタンス変数: オブジェクトが「何を表現するか」を定義する。

- メソッド: オブジェクトに「何をさせたいか」を定義する。

たとえば、銀行口座Accountのクラスなら、次のような設計になります。

- インスタンス変数: 口座名義

owner、口座番号number、残高balanceなど。 - メソッド: 入金

deposit()、出金withdraw()、残高照会get_balance()など。

このとき、外部のコードはインスタンス変数を直接いじるのではなく、メソッドを通して操作するようにすると、クラス内部の仕様変更に強い設計になります。

たとえば残高の管理方法を変えたいときにも、メソッドの内部実装だけを変えれば済むからです。

インスタンスごとに異なる挙動を持たせる方法

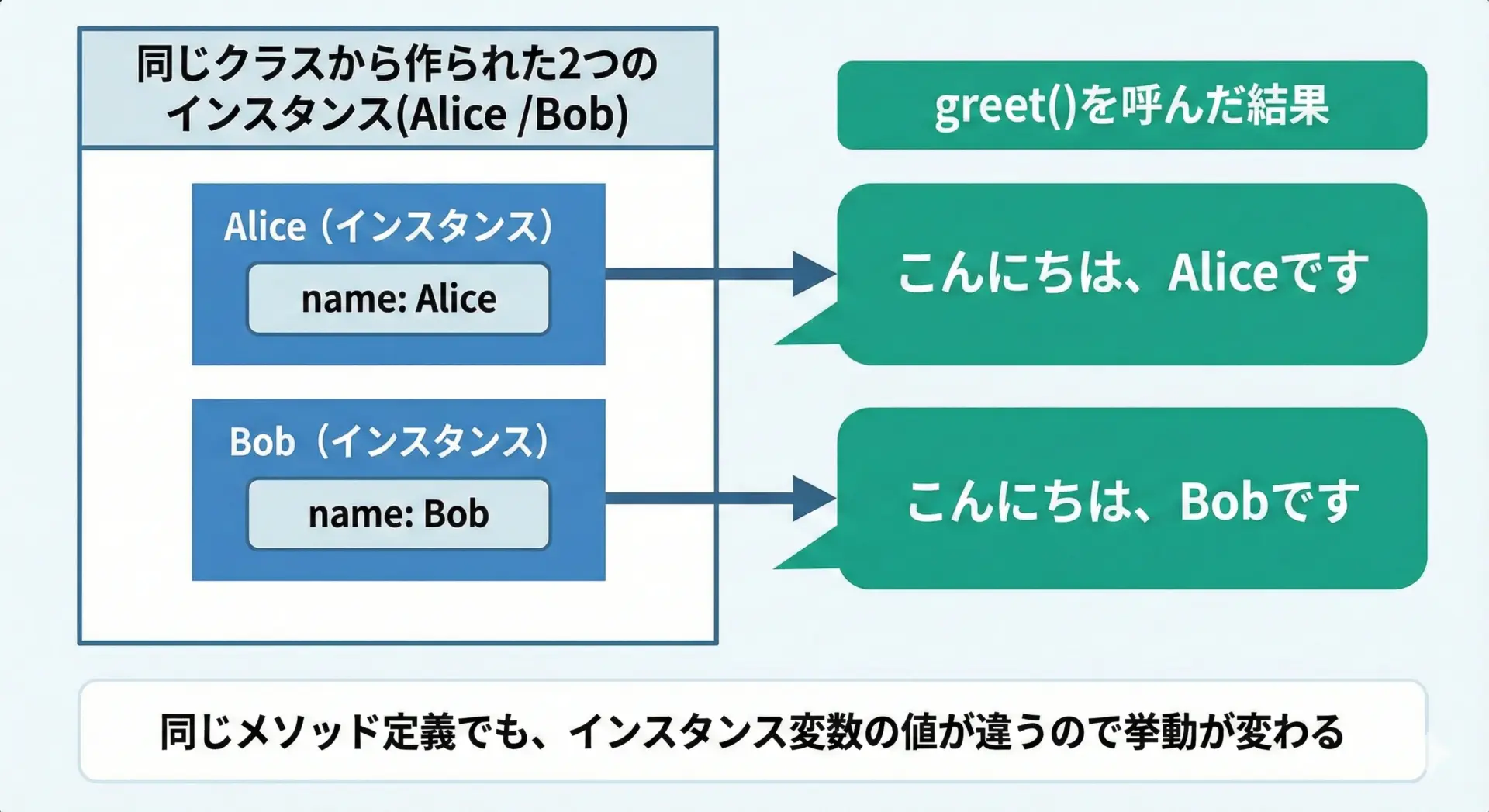

同じクラスから生成されたインスタンスでも、インスタンス変数の値が違えば挙動も変わるように設計できます。

これにより、コードを重複させず、柔軟な振る舞いを実現できます。

class Greeter:

def __init__(self, name, style="normal"):

self.name = name

self.style = style # 挨拶のスタイルを表すインスタンス変数

def greet(self):

"""スタイルによって異なる挨拶をする"""

if self.style == "normal":

print(f"こんにちは、{self.name}です。")

elif self.style == "casual":

print(f"やあ!{self.name}だよ。")

elif self.style == "polite":

print(f"はじめまして。{self.name}と申します。よろしくお願いいたします。")

else:

print(f"{self.name}です。")

g1 = Greeter("Alice", style="normal")

g2 = Greeter("Bob", style="casual")

g3 = Greeter("Carol", style="polite")

g1.greet()

g2.greet()

g3.greet()こんにちは、Aliceです。

やあ!Bobだよ。

はじめまして。Carolと申します。よろしくお願いいたします。同じgreet()メソッドを呼んでいるにもかかわらず、インスタンス変数styleの違いによって出力が変わっています。

このように、「共通の振る舞いの枠組み」+「インスタンスごとの状態の違い」を組み合わせて、多様な挙動を実現します。

Pythonでの正しい使い分けと設計指針

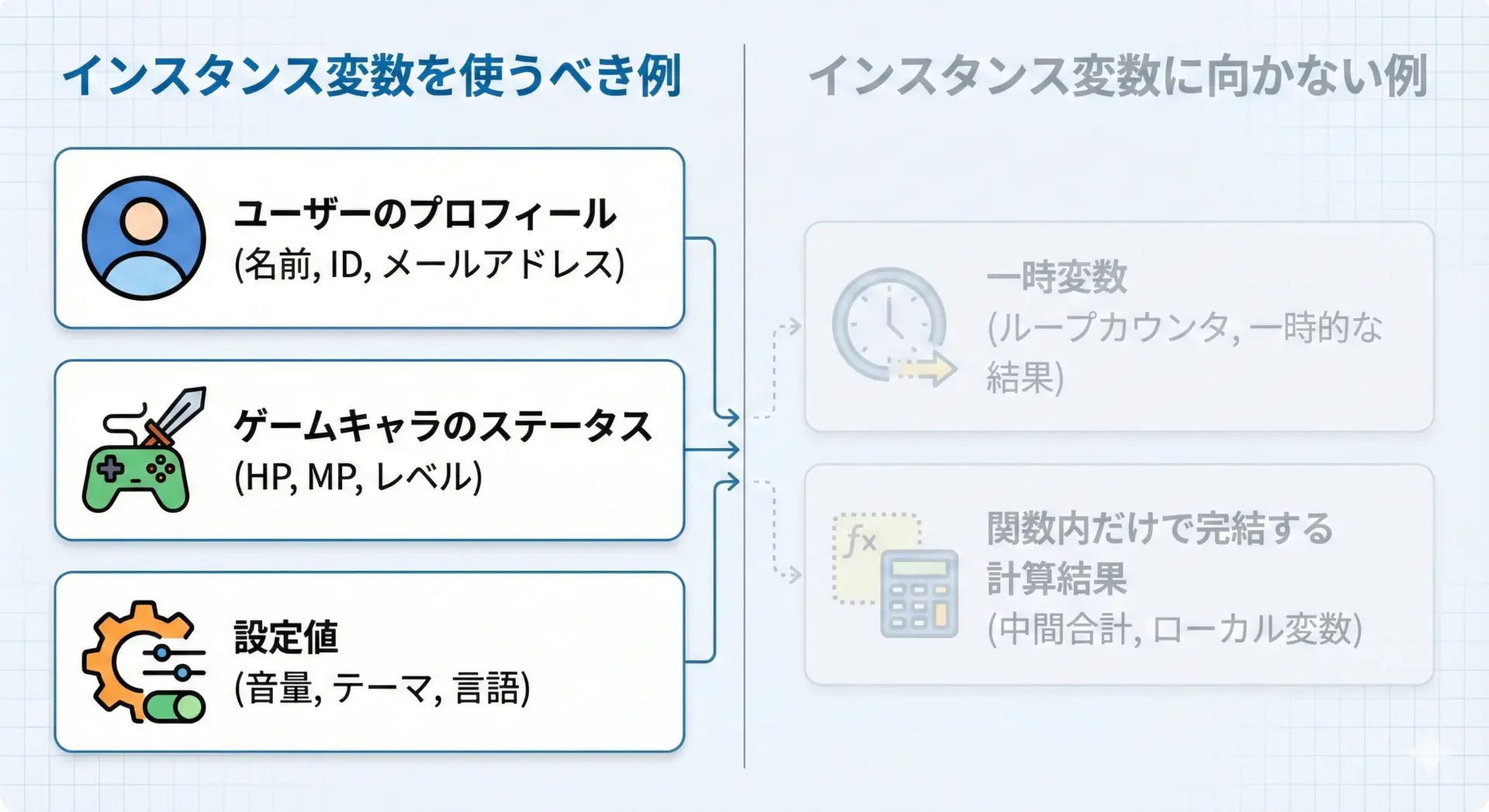

インスタンス変数を使うべきケース

インスタンス変数を使うべきなのは、「そのオブジェクトが存在している間、保持しておきたい情報」です。

具体的には、次のようなケースです。

- ユーザー、商品、注文などのビジネスオブジェクトの属性(名前、価格、数量など)。

- ゲームキャラクターのHP、MP、位置、経験値などのステータス。

- ネットワーク接続オブジェクトが保持する接続先情報、タイムアウト設定など。

- 計測器オブジェクトが保持する設定値、測定結果の履歴など。

逆に短時間しか使わない一時的な値は、ローカル変数で十分です。

すぐに捨てる値までインスタンス変数にしてしまうと、クラスの責務があいまいになり、バグの温床になります。

class Calculator:

def __init__(self):

# 不要な例: 本来はインスタンス変数にしなくてよい

self.last_x = None

self.last_y = None

def add(self, x, y):

# これはローカル変数で十分

result = x + y

return resultこの例ではlast_xやlast_yが本当に必要かどうかを検討する必要があります。

「状態として覚えておく必要があるデータかどうか」を基準に、インスタンス変数にすべきか判断します。

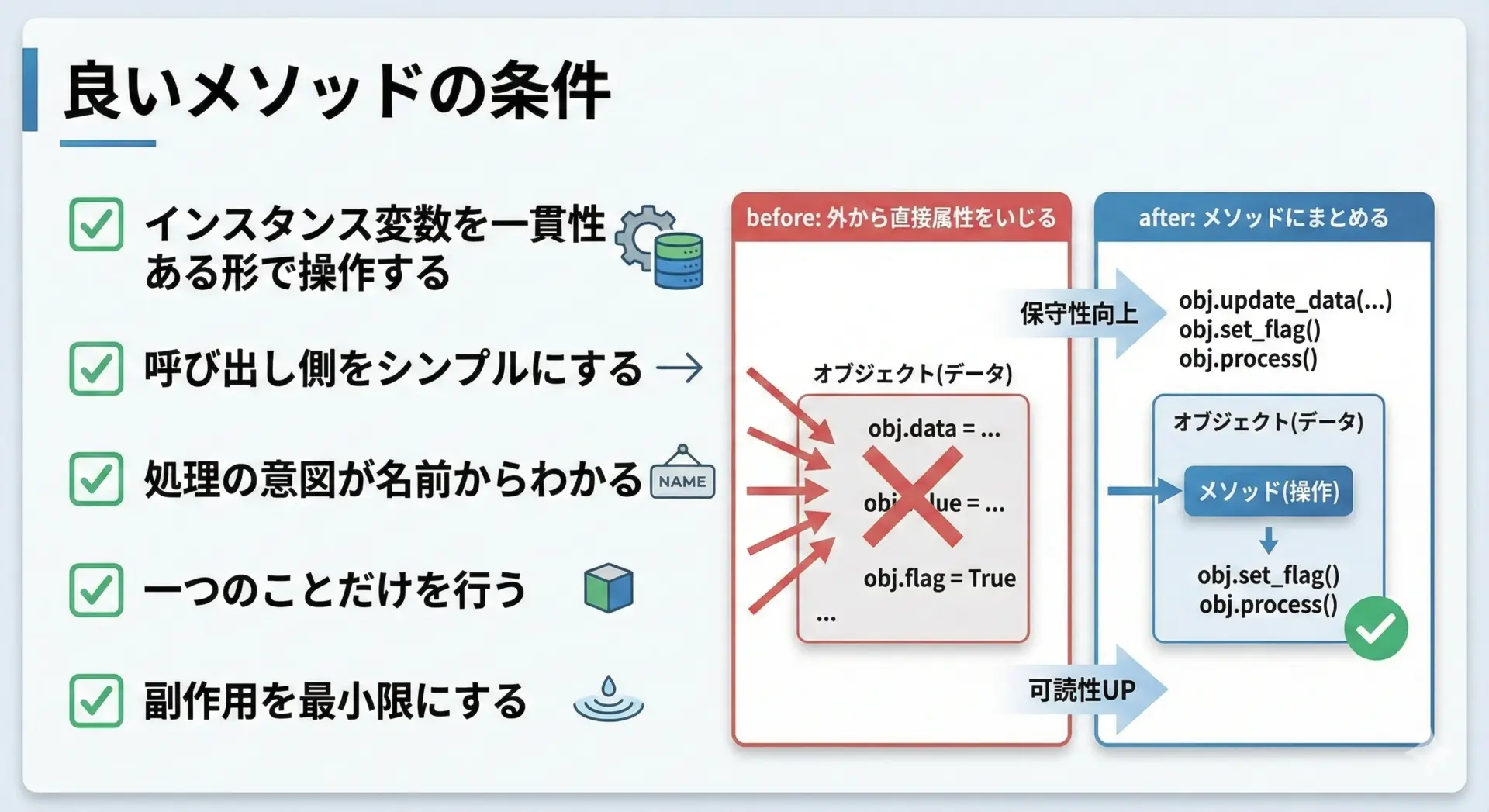

メソッドを使うべきケース

メソッドを定義すべきなのは、「そのクラスのインスタンスに対して意味のある操作」があるときです。

次のような場合にメソッドを導入すると良い設計になります。

- インスタンス変数をまとめて更新したい(例: 位置情報<x, y>を同時に更新する

move())。 - インスタンス変数の整合性を保ちながら変更したい(例: HPがマイナスにならないように

take_damage()で処理する)。 - 複数行にまたがる処理をクラスの責務としてまとめたい(例: データベースに保存する

save()メソッドなど)。

悪い例と良い例を比較してみます。

# 悪い例: 外から直接属性をいじってしまう

class Player:

def __init__(self, name):

self.name = name

self.hp = 100

player = Player("Alice")

# どこからでもhpを書き換え可能で、一貫性を保つのが難しい

player.hp -= 200 # 間違ってマイナスになる可能性

print(player.hp)# 良い例: メソッドに変更ロジックを閉じ込める

class Player:

def __init__(self, name):

self.name = name

self.hp = 100

def take_damage(self, amount):

self.hp -= amount

if self.hp < 0:

self.hp = 0

player = Player("Alice")

player.take_damage(200)

print(player.hp) # 0 までに制限される0このように、「インスタンス変数を書き換える処理」はできるだけメソッドに閉じ込めることで、クラスの内部ルールを守りやすくなります。

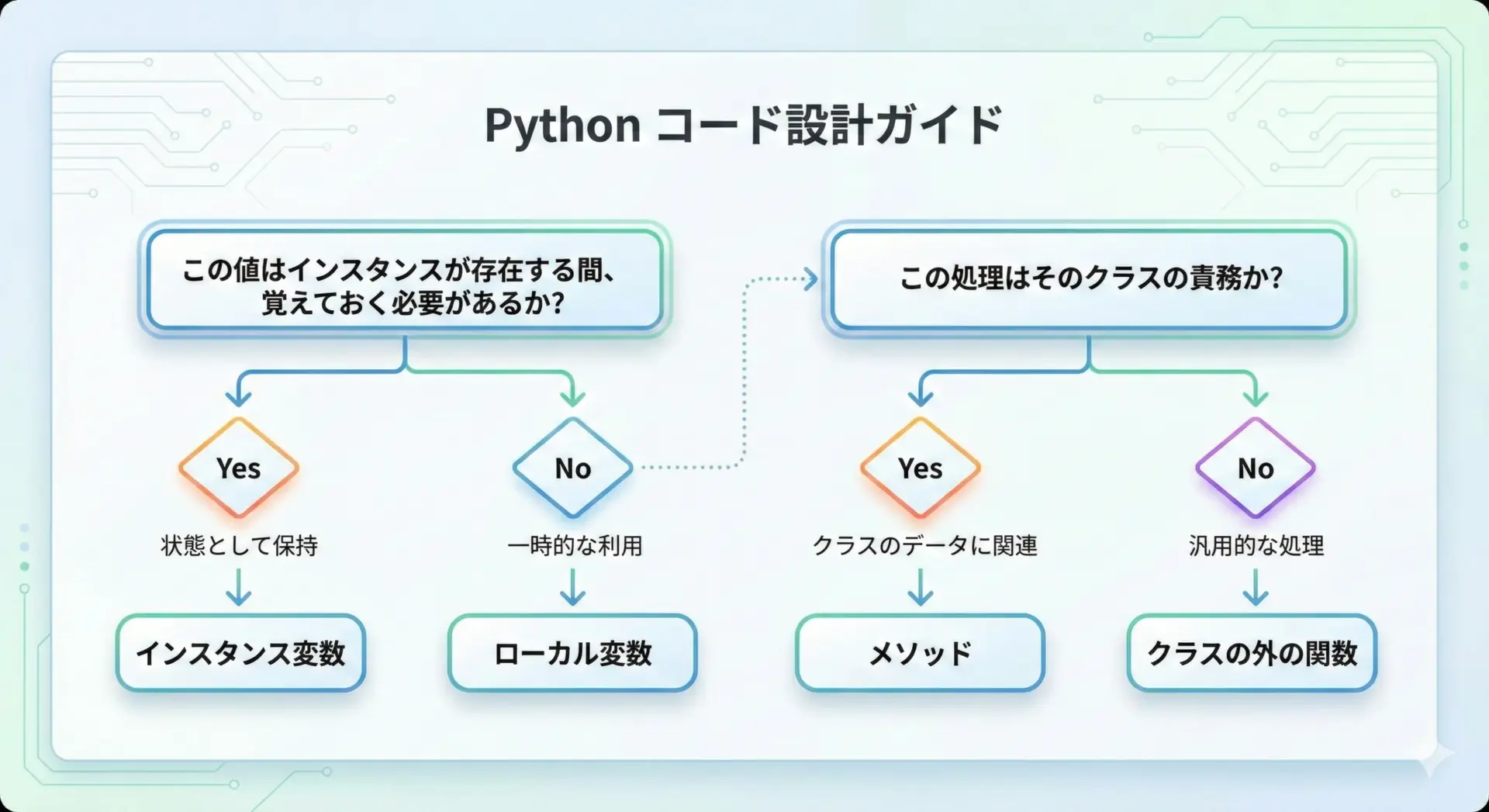

迷ったときの判断基準

インスタンス変数やメソッドにするかどうか迷うことはよくあります。

そのときに使える簡単な判断基準をまとめます。

インスタンス変数にするかどうかの判断:

- その値は、インスタンスが生きている間ずっと意味を持つか。

- 同じクラスでも、インスタンスごとに違う値を持たせたいか。

- 外部から参照される可能性があるか、またはクラス内部の複数のメソッドから使われるか。

これらに「はい」と答えられるなら、インスタンス変数にする候補です。

メソッドにするかどうかの判断:

- その処理は、そのクラスのインスタンスに固有の意味を持つか。

- インスタンス変数を読み書きする必要があるか。

- クラス外に書くと、そのクラスの内部構造に詳しくなりすぎてしまわないか(密結合にならないか)。

ここに当てはまるなら、メソッドにした方がよいでしょう。

逆に、どのクラスにも属さない汎用的な処理なら、クラスの外の通常の関数にした方がシンプルなことも多いです。

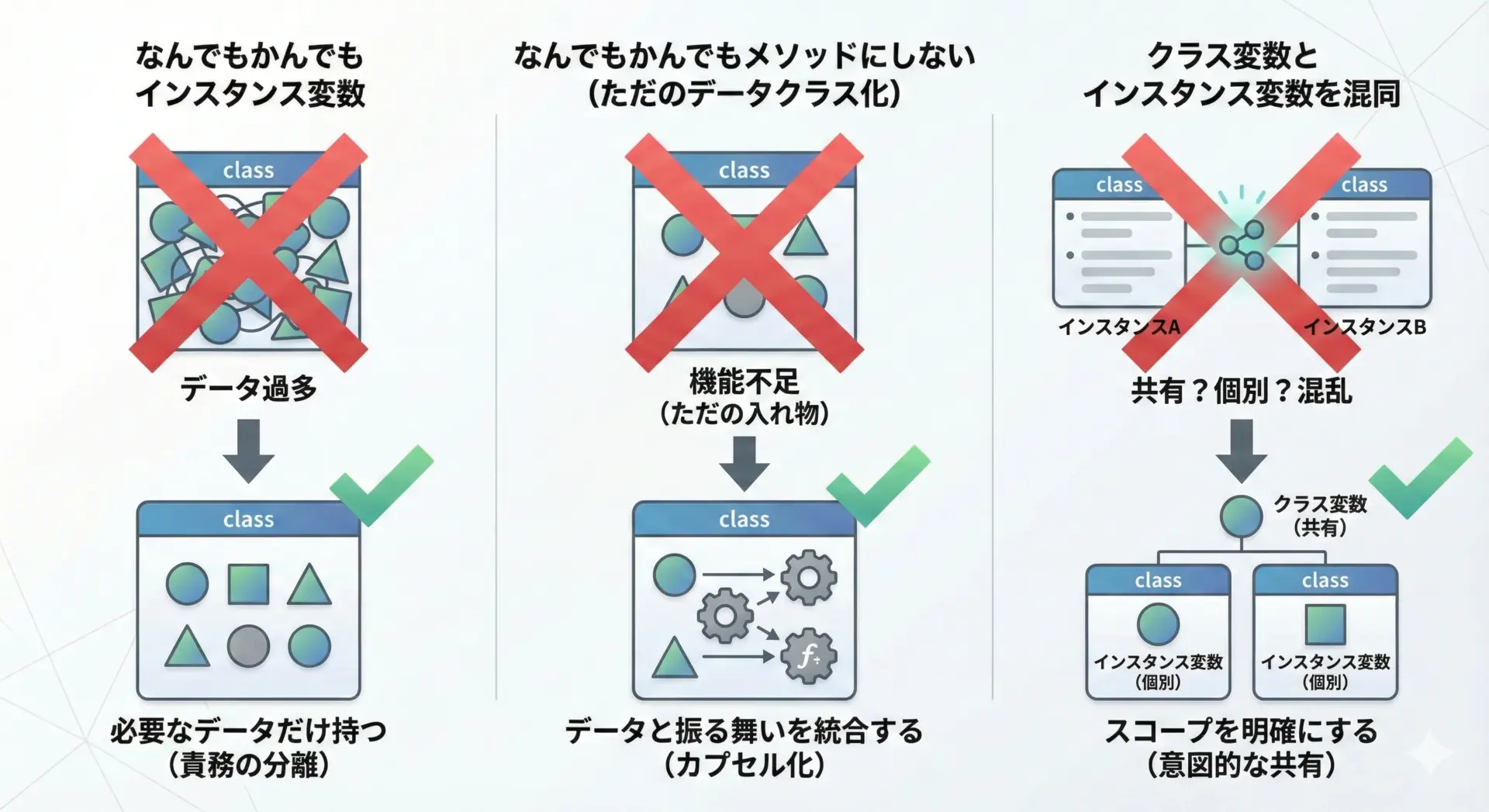

よくある間違いとアンチパターン

最後に、インスタンス変数とメソッドに関してよくある間違いをいくつか挙げておきます。

なんでもかんでもインスタンス変数にしてしまう

一時的な計算結果や、そのメソッド内だけで使う値までself.を付けてしまうケースです。

class BadExample:

def method(self, x, y):

# 本当はローカル変数でよいのに、インスタンス変数にしている

self.temp_sum = x + y

self.temp_diff = x - y

return self.temp_sum, self.temp_diffこれはクラスの状態を不必要に肥大化させ、誤って他のメソッドから参照してしまうなどのバグを誘発します。

メソッド内だけで完結する値はローカル変数にすべきです。

何でもかんでもメソッドにせず、外から直接属性を操作する

インスタンス変数を外部から直接書き換えまくると、クラスの一貫性(不変条件)を壊しやすくなります。

class User:

def __init__(self, name):

self.name = name

self.is_active = True

user = User("Alice")

# どこからでも勝手にis_activeを書き換えられる

user.is_active = False小さなスクリプトなら問題になりませんが、規模が大きくなると状態の変更を管理するメソッドを用意した方が安全です。

class User:

def __init__(self, name):

self.name = name

self.is_active = True

def deactivate(self):

self.is_active = False

def activate(self):

self.is_active = Trueクラス変数とインスタンス変数の混同

クラス変数として定義したつもりが、インスタンスごとに上書きしてしまう例です。

class Config:

timeout = 10 # クラス変数のつもり

def __init__(self, timeout=None):

if timeout is not None:

# これはインスタンス変数を新たに作ってしまう

self.timeout = timeout

c1 = Config()

c2 = Config(5)

print(c1.timeout, c2.timeout) # 一見動くが…

print(Config.timeout) # ここは10のまま10 5

10このように、クラス変数とインスタンス変数は同名でも別物です。

意図せず両方を混在させると、デバッグの難しいバグにつながります。

クラス変数を変更したい場合はConfig.timeoutのようにクラス名からアクセスし、インスタンス専用ならself.timeoutに統一するなど、命名とアクセス方法を揃えることが重要です。

まとめ

インスタンス変数とメソッドは、Pythonでオブジェクト指向設計を行ううえでの基本的な部品です。

インスタンス変数は「各オブジェクトの状態(何を覚えておくか)」、メソッドは「その状態に対する処理(どう振る舞うか)」を担います。

さらに、クラス変数・クラスメソッド・スタティックメソッドとの違いを理解することで、共通の設定や汎用的な処理も整理して書けるようになります。

迷ったときには「その値は長く保持するべき状態か」「その処理はそのクラスの責務か」という観点で考え、状態と振る舞いを適切に分離することが、読みやすく保守しやすいPythonコードへの近道です。