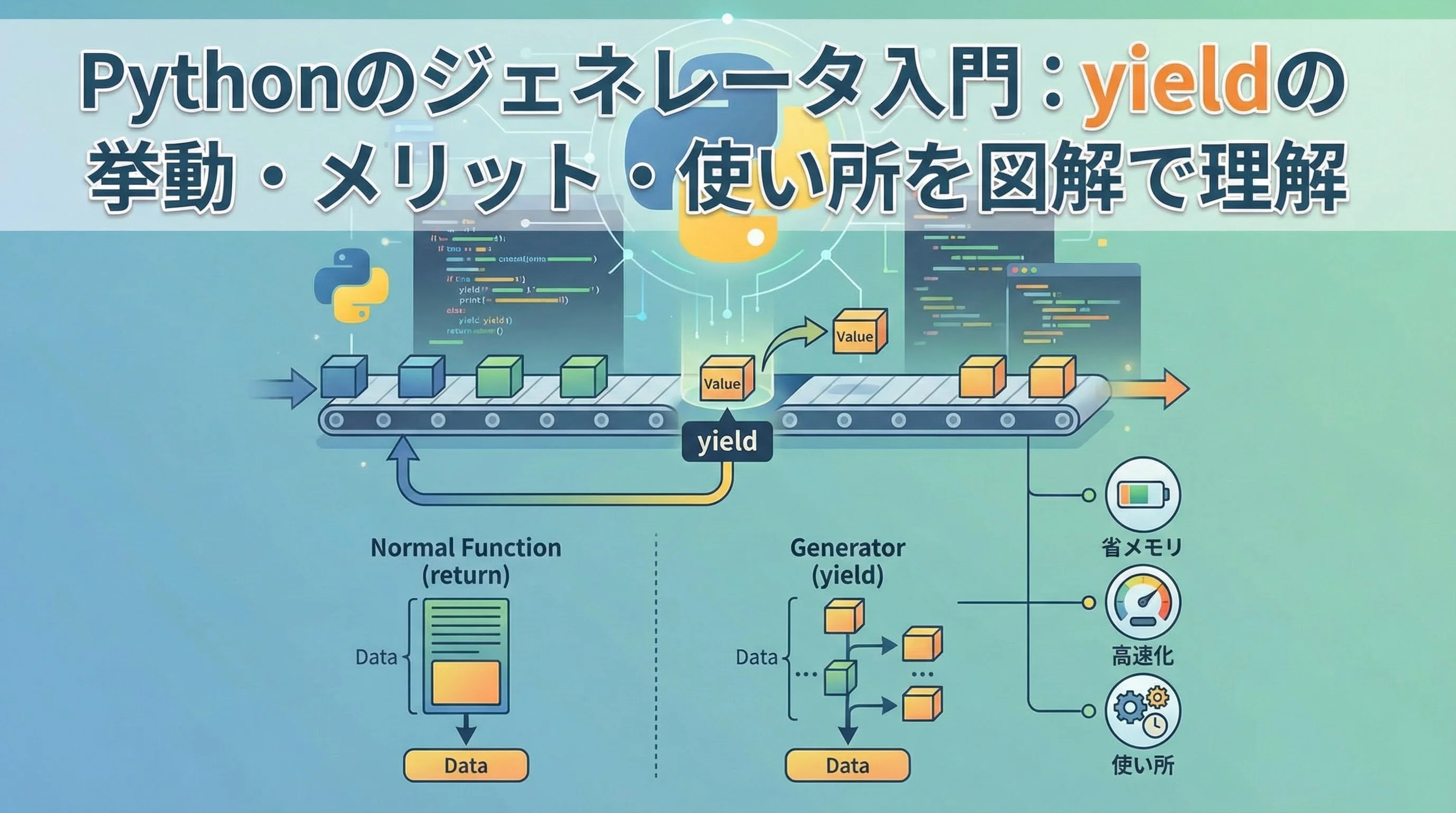

Pythonのジェネレータは、一度にすべての値を用意するのではなく、必要になったタイミングで値を1つずつ「生産」してくれる仕組みです。

特にyield文を使った関数は、大量データ処理やストリーミング処理で威力を発揮します。

本記事では、yieldの挙動やメリット、具体的な使い所までを図解たっぷりで丁寧に解説していきます。

Pythonジェネレータとは何か

ジェネレータとイテレータの違い

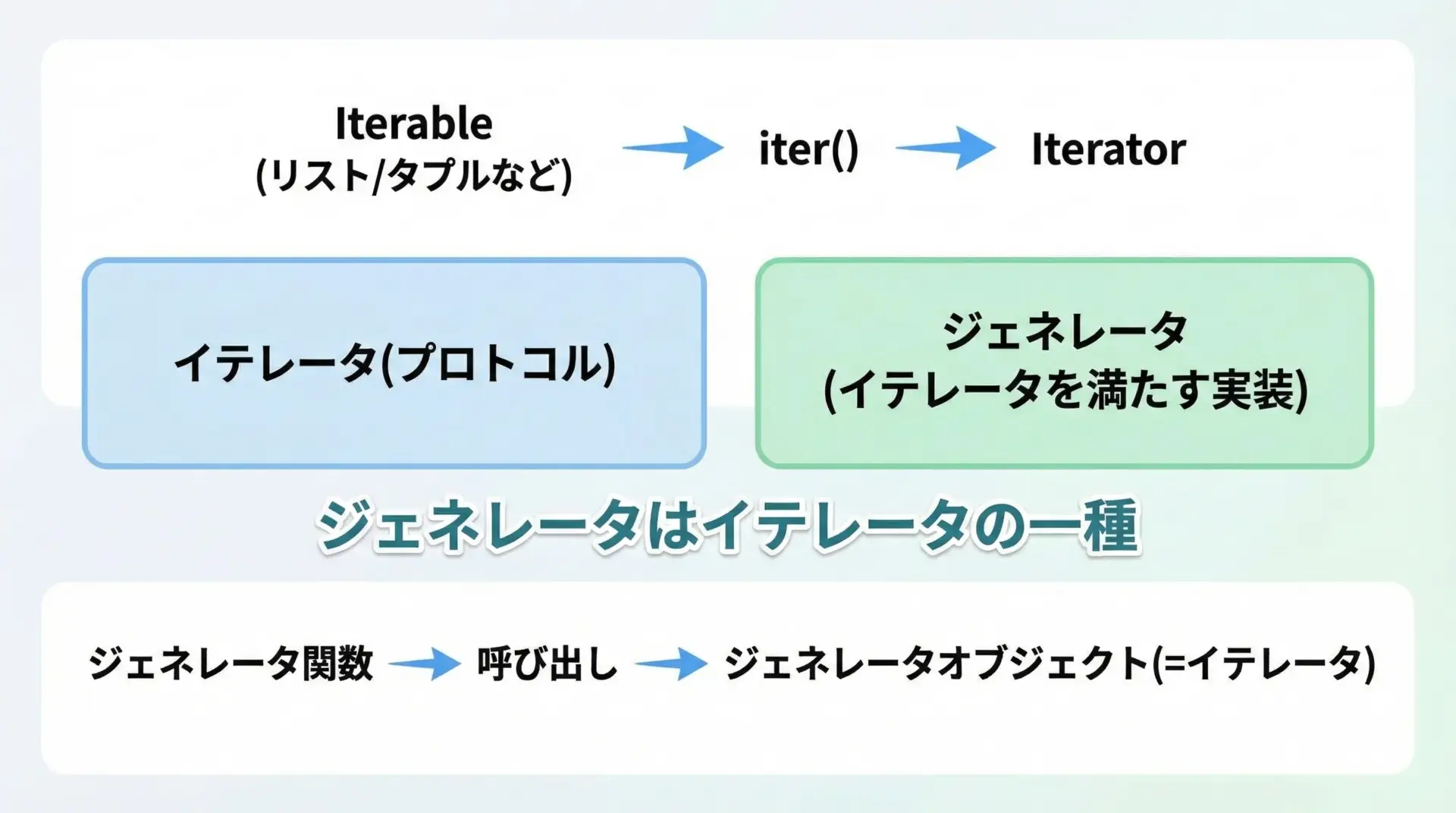

ジェネレータを理解するには、まずイテレータという概念を押さえておく必要があります。

Pythonでは、「次の値を順番に取り出せるオブジェクト」をイテレータと呼びます。

イテレータは次の2つの要件を満たします。

__iter__()メソッドを持ち、自分自身を返す__next__()メソッドを持ち、次の要素を返す(終わりではStopIterationを送出)

一方、ジェネレータは「イテレータを簡単に書くための仕組み」です。

yieldを含む関数を定義し、その関数を呼び出すと、イテレータとして振る舞う「ジェネレータオブジェクト」が返されます。

つまり関係としては、次のように整理できます。

- イテレータ … プロトコル(仕様)

- ジェネレータ … そのプロトコルを満たす具体的な実装方法の1つ

関数とジェネレータの違い

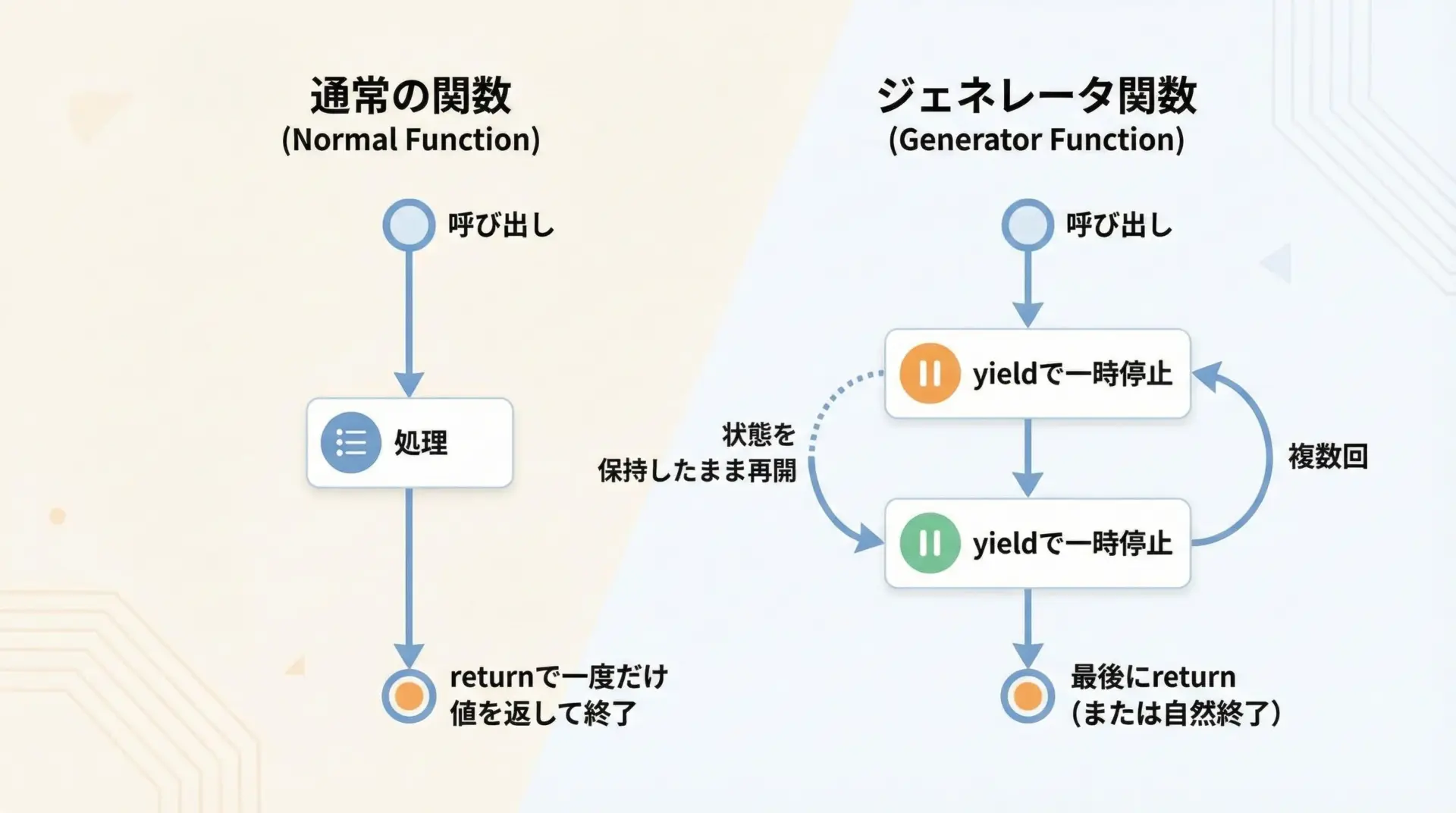

通常の関数とジェネレータ関数の最大の違いは、「いつ・何回、値を返すか」にあります。

- 通常の関数

呼び出すと一度だけ実行され、returnで値を返したら処理は完全に終了します。 - ジェネレータ関数

関数定義の中でyieldを使うと、その関数はジェネレータ関数になります。呼び出すとすぐには処理を実行せず、「再開可能な関数の状態」を持つジェネレータオブジェクトを返します。 : その後、next()やforループから呼び出されるたびに処理が進み、yieldの位置で値を返して一時停止します。

この「一時停止して、状態を保持したまま後から再開できる」という性質が、ジェネレータ最大の特徴です。

Pythonジェネレータが使われる典型シーン

ジェネレータは、次のような場面でよく使われます。

- 大量のデータを一度にメモリに載せたくない場合

- ファイルやネットワークからのストリーミングデータを、順次処理したい場合

- 複雑な処理を「ステップ」に分けて、パイプライン的に書きたい場合

- 再帰的な探索(ツリー探索、グラフ探索など)で、途中経過を逐次返したい場合

「全部まとめて処理する」のではなく「必要になった分だけ少しずつ処理する」イメージを持つと、ジェネレータの使い所が見えやすくなります。

yieldの基本的な挙動を図解で理解

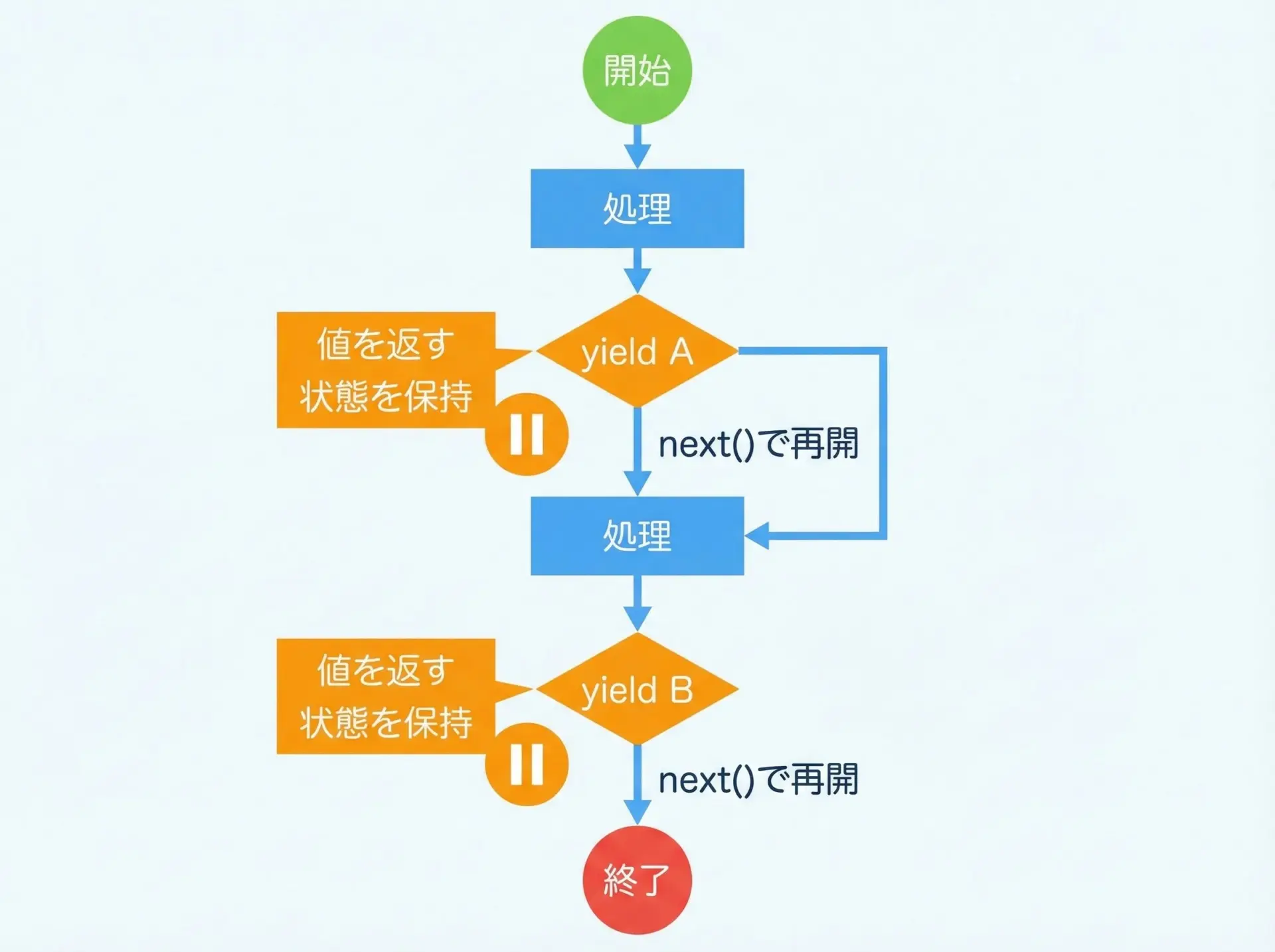

yieldの実行タイミングと制御フロー

まずは、シンプルなジェネレータを見てみます。

def simple_generator():

print("start")

yield 1 # 1回目の値

print("between")

yield 2 # 2回目の値

print("end")このジェネレータの挙動を、next()で確認します。

gen = simple_generator() # まだ何も実行されていない

print(next(gen)) # ここで「start」が表示され、1が返る

print(next(gen)) # ここで「between」が表示され、2が返る

try:

print(next(gen)) # ここで「end」が表示され、その後StopIterationが送出される

except StopIteration:

print("finished")start

1

between

2

end

finishedこの例からわかるように、next()を呼ぶたびに、前回のyieldの直後から処理が再開し、次のyieldに到達したところで値を返して一時停止します。

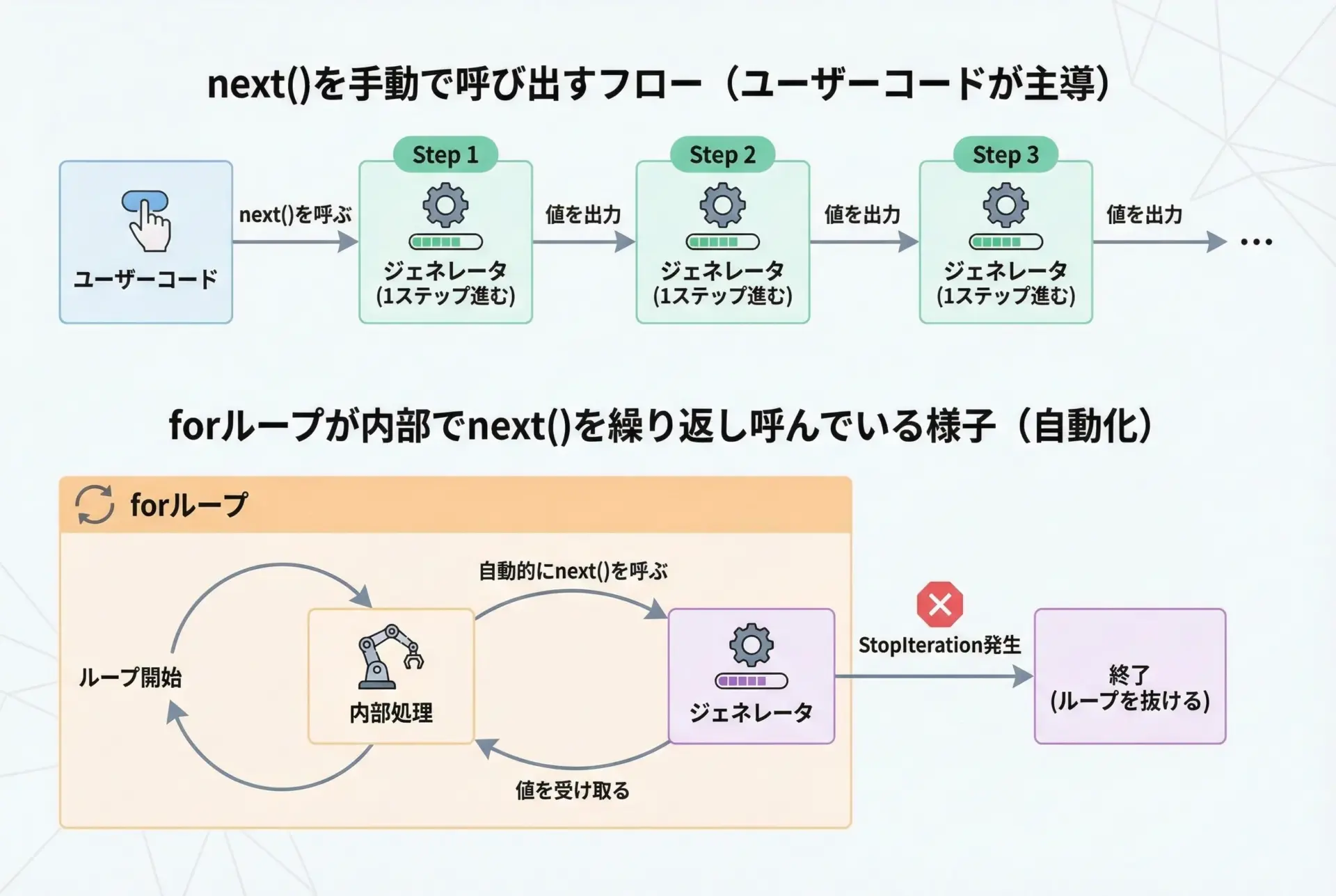

next関数とforループによるジェネレータ実行

先ほどはnext()を手動で呼び出しましたが、実際にはforループが内部で自動的にnext()を呼び出してくれます。

そのため、多くの場合はforだけで十分です。

def counter(n):

print("generator started")

for i in range(n):

print(f"yielding {i}")

yield i

print("generator finished")

for value in counter(3):

print("got:", value)generator started

yielding 0

got: 0

yielding 1

got: 1

yielding 2

got: 2

generator finishedここでのポイントは、forループは内部で次の操作を繰り返しているということです。

- 最初に

iter()を呼んでイテレータ(ここではジェネレータオブジェクト)を取得 next()で値を1つ取得- 取得した値をループ変数に代入し、ループ本体を実行

StopIteration例外が出るまで2〜3を繰り返す

この仕組みを理解しておくと、ジェネレータのデバッグやカスタムイテレータの実装がしやすくなります。

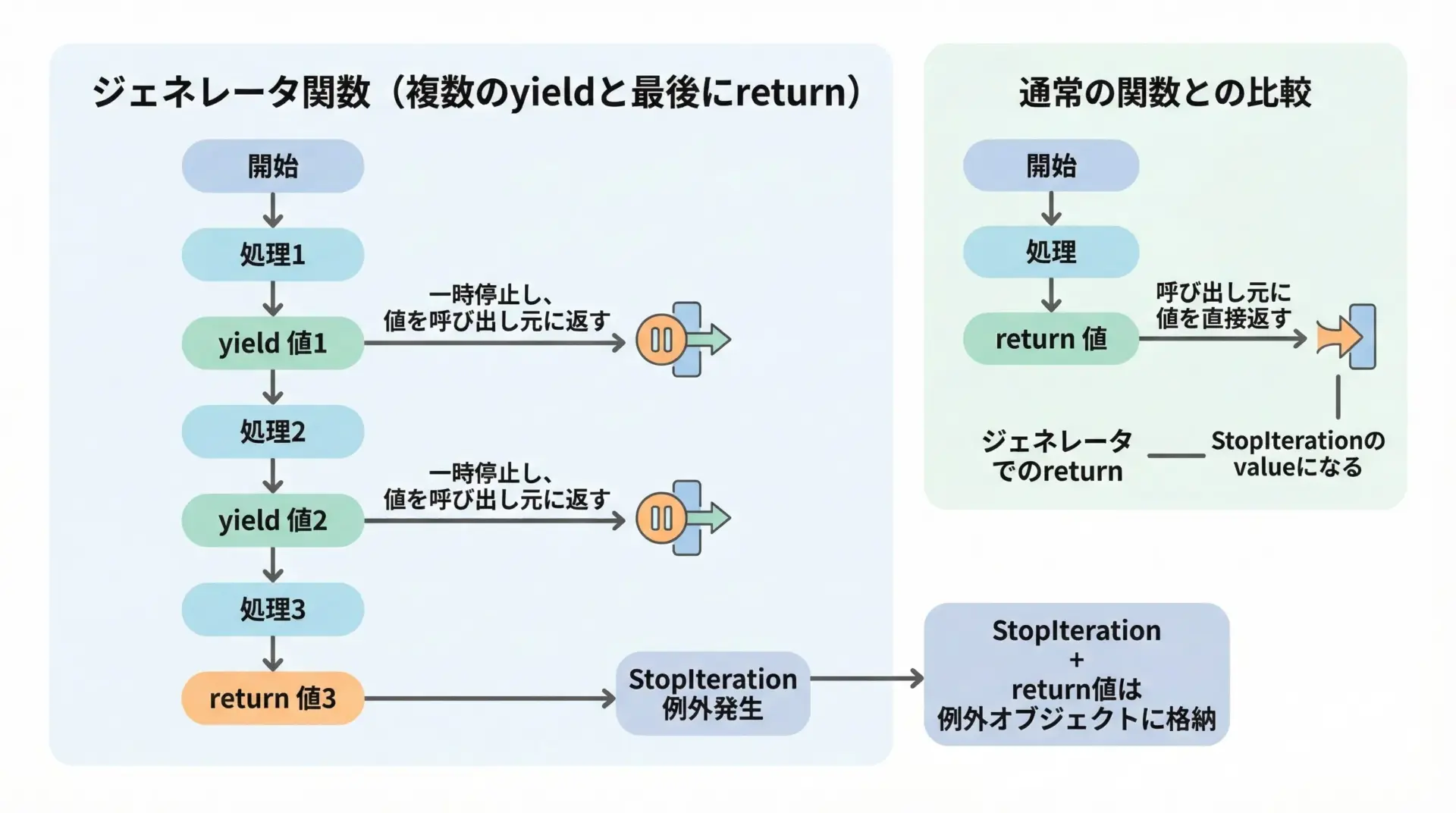

yieldとreturnの組み合わせ方と注意点

ジェネレータ関数内でもreturnを書けますが、挙動には注意が必要です。

def gen_with_return():

yield 1

yield 2

return 99 # ここでStopIteration(value=99)が送出される

g = gen_with_return()

print(next(g)) # 1

print(next(g)) # 2

try:

print(next(g)) # ここでStopIteration例外

except StopIteration as e:

print("stopped with value:", e.value)1

2

stopped with value: 99通常はforループを使うため、このreturnの値を直接扱うことはあまりありません。

forループはStopIterationを内部で処理してしまうからです。

そのため、「ジェネレータで複数の値を返したいときはyield、処理の終了だけを示したいときはreturn」という役割分担で覚えておくとよいです。

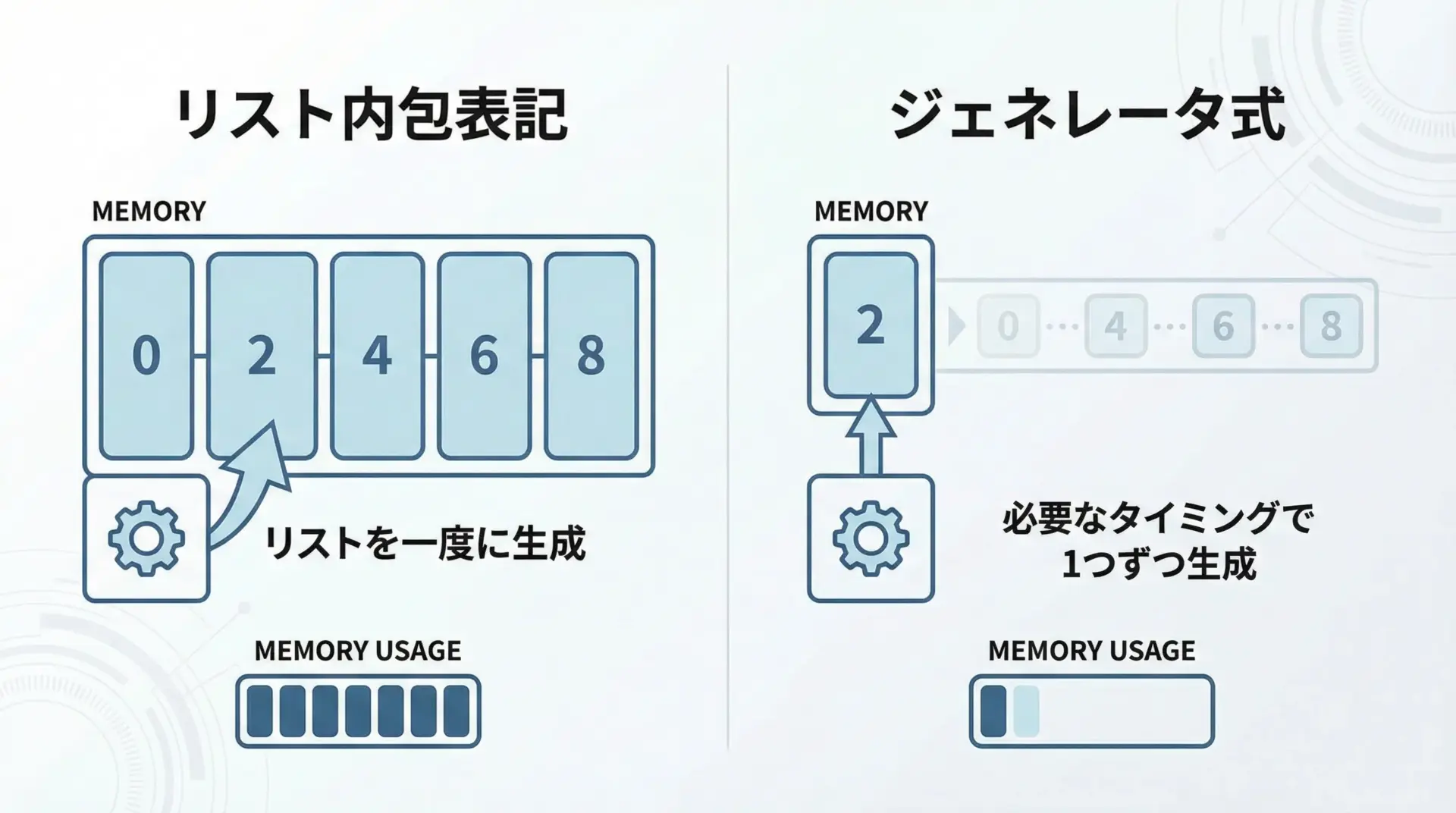

ジェネレータ式(generator expression)の挙動

ジェネレータはyieldだけでなく、ジェネレータ式としても書けます。

これは、リスト内包表記に似た構文です。

# リスト内包表記(すべての値をリストとして生成)

lst = [x * 2 for x in range(5)]

print(lst)

# ジェネレータ式(値を1つずつ生成するジェネレータを返す)

gen = (x * 2 for x in range(5))

print(gen) # ジェネレータオブジェクトの表示

print(list(gen)) # ここで初めて値が生成される[0, 2, 4, 6, 8]

<generator object <genexpr> at 0x...>

[0, 2, 4, 6, 8]リスト内包表記との違いは、「すぐにリストを作るか」「後から必要に応じて生成するか」です。

大量データやストリーム処理では、ジェネレータ式を使うことでメモリ効率が良くなります。

ジェネレータのメリット

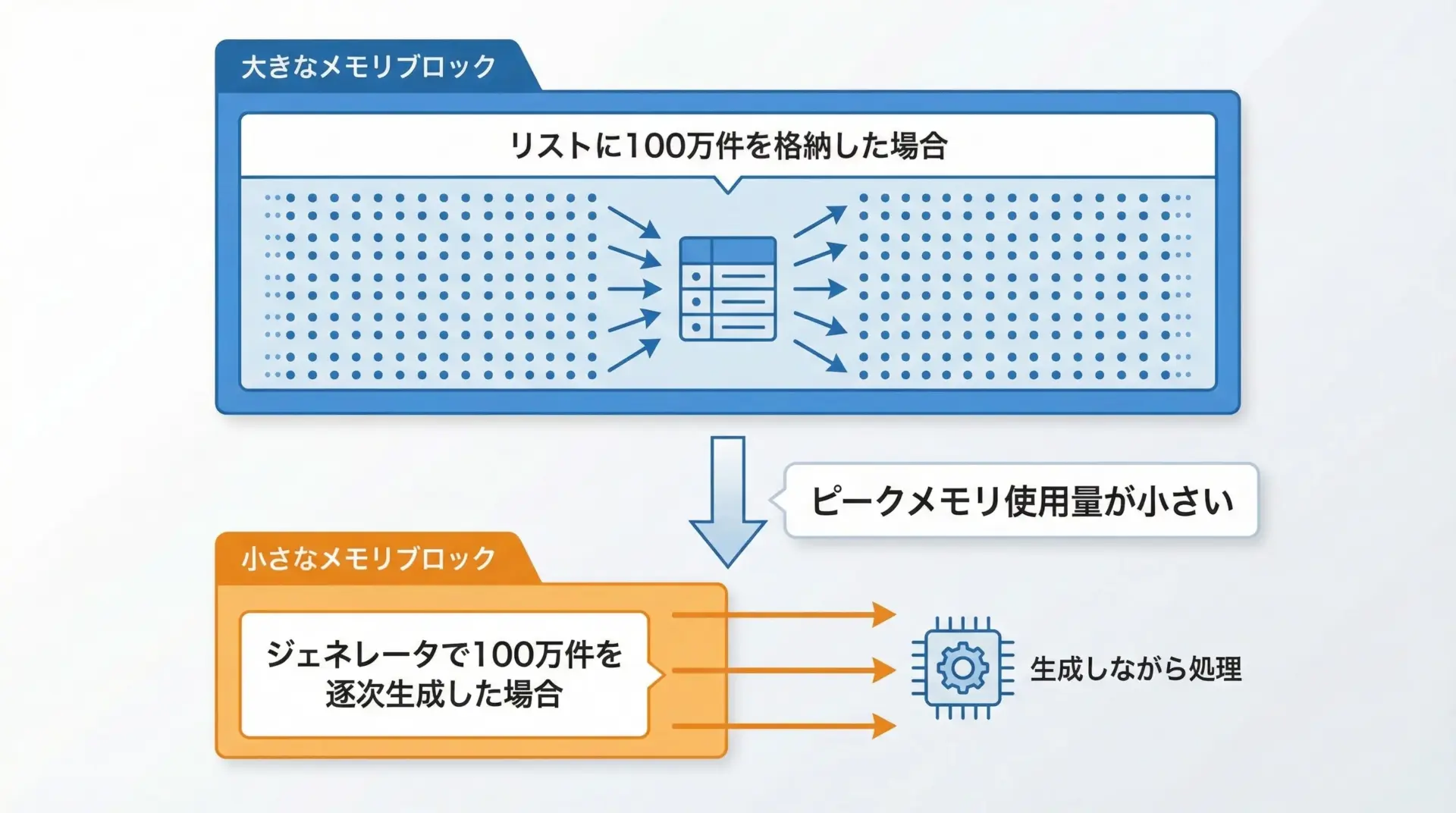

メモリ効率

ジェネレータ最大のメリットはメモリ効率の良さです。

例として、100万件の整数を2乗する処理を考えてみます。

# リストで全件をメモリに載せる場合

def square_list(n):

result = []

for i in range(n):

result.append(i * i)

return result

# ジェネレータで1件ずつ返す場合

def square_generator(n):

for i in range(n):

yield i * i

N = 10**6

# リスト版

lst = square_list(N) # ここで100万件分のリストがメモリに載る

print("list length:", len(lst))

# ジェネレータ版

gen = square_generator(N)

count = 0

for _ in gen:

count += 1

print("generated count:", count)list length: 1000000

generated count: 1000000どちらも100万件処理できますが、リスト版はすべての値を保持するため、大きなメモリを必要とします。

一方、ジェネレータ版は「今必要な1件」だけをメモリに持てばよいので、ピークのメモリ使用量がはるかに少なくなります。

パフォーマンス向上

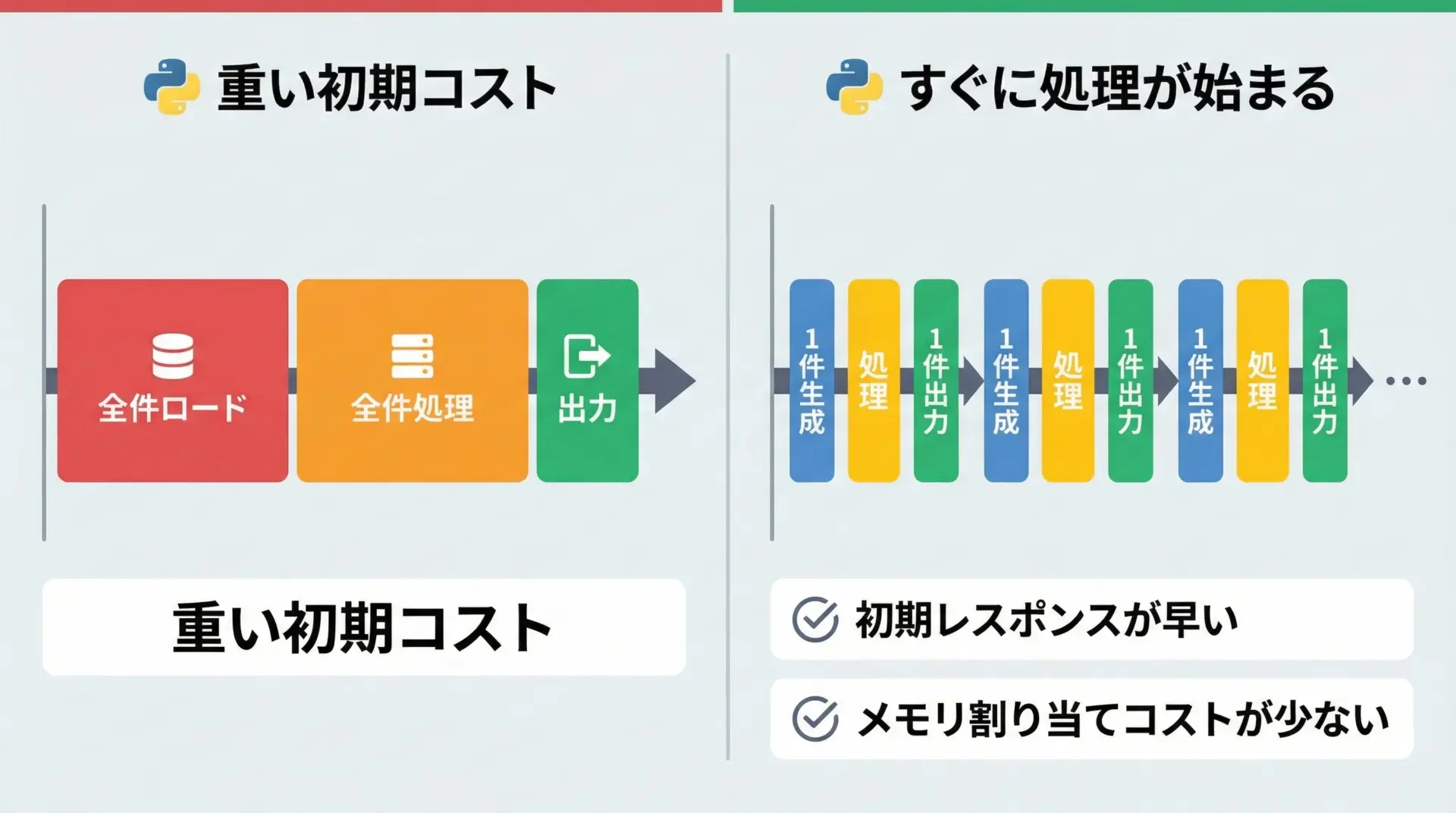

ジェネレータは必ずしも「すべての面で高速」というわけではありませんが、次のような観点でパフォーマンス向上に寄与しやすいです。

- 大量のオブジェクトを一度に作成しないため、メモリアロケーションのコストが減る

- 最初の結果がすぐに利用できるため、全体が終わる前に処理を進められる

- I/O待ちと計算を組み合わせたストリーム処理と相性が良い

特に、「最初の数件を先に返しつつ、裏で残りを処理したい」ようなケースでは、ジェネレータが有利になります。

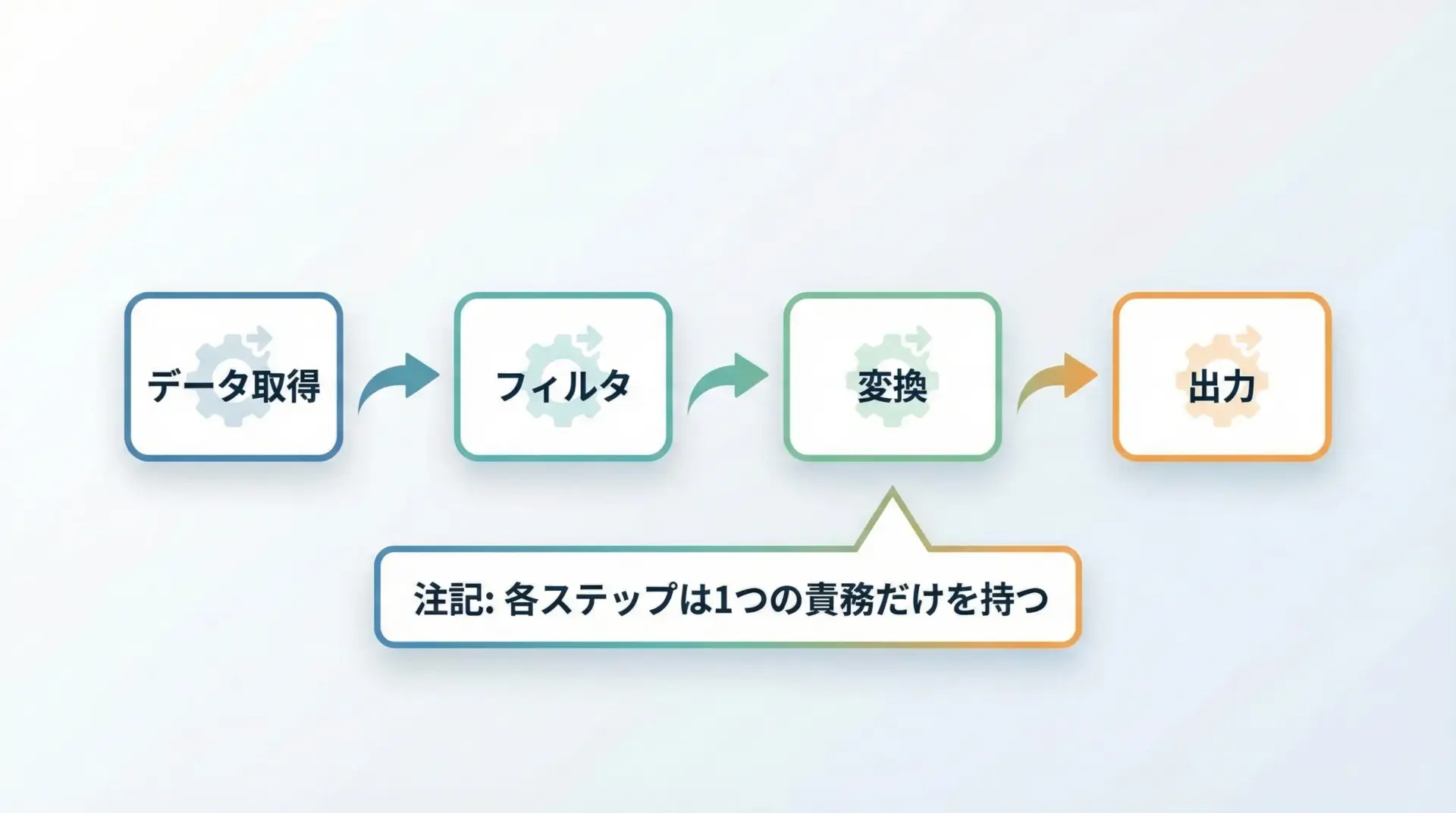

コードの可読性と責務分離

ジェネレータは「処理ステップを小さな関数に分けつつ、自然なforループの形でつなげる」ことができます。

def read_numbers(lines):

"""文字列行から整数を読み取るジェネレータ"""

for line in lines:

line = line.strip()

if not line:

continue

yield int(line)

def filter_even(numbers):

"""偶数だけを通すジェネレータ"""

for n in numbers:

if n % 2 == 0:

yield n

def square(numbers):

"""2乗に変換するジェネレータ"""

for n in numbers:

yield n * n

# パイプラインとしてつなげる

def process(lines):

nums = read_numbers(lines)

evens = filter_even(nums)

squared = square(evens)

return squared

data = ["1", "2", "3", "4", "", "5"]

for value in process(data):

print(value)4

16このように、各ジェネレータ関数は1つの責務だけを持ち、それらを組み合わせることで柔軟なパイプラインを構築できます。

結果として、コードの見通しがよくなり、テストもしやすくなります。

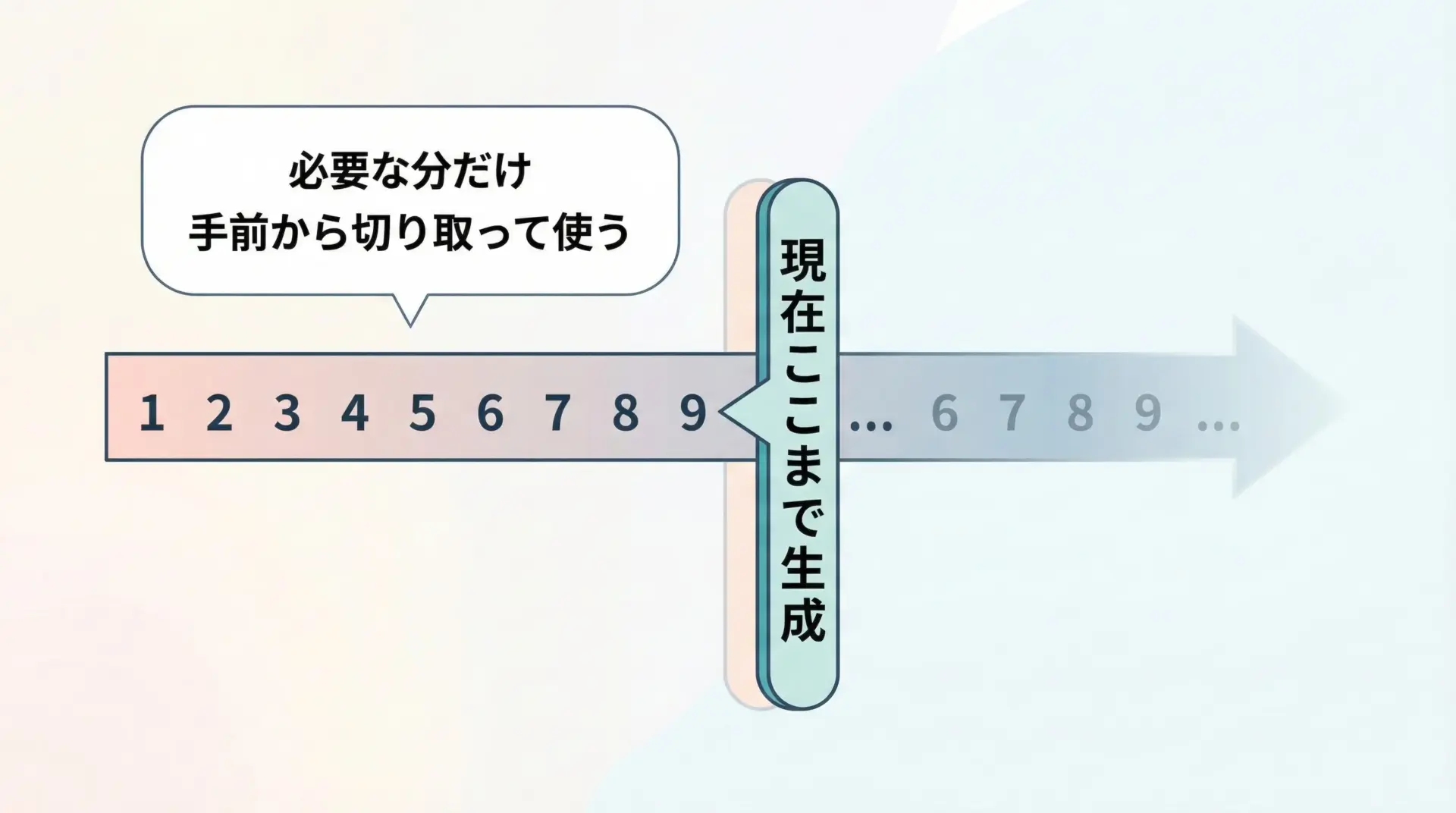

無限シーケンスやストリーミング処理との相性

ジェネレータは無限シーケンスや終わりの見えないストリーミングデータと非常に相性が良いです。

例えば、自然数を無限に生成するジェネレータは次のように書けます。

def naturals():

n = 0

while True: # 無限ループ

yield n

n += 1

# 最初の5個だけ使う

gen = naturals()

for _ in range(5):

print(next(gen))0

1

2

3

4リストでは決して表現できない「終わりのない列」も、ジェネレータなら安全に扱えます。

ストリーミングAPIや無限に続くログ処理などにも応用しやすいです。

ジェネレータの実践的な使い所

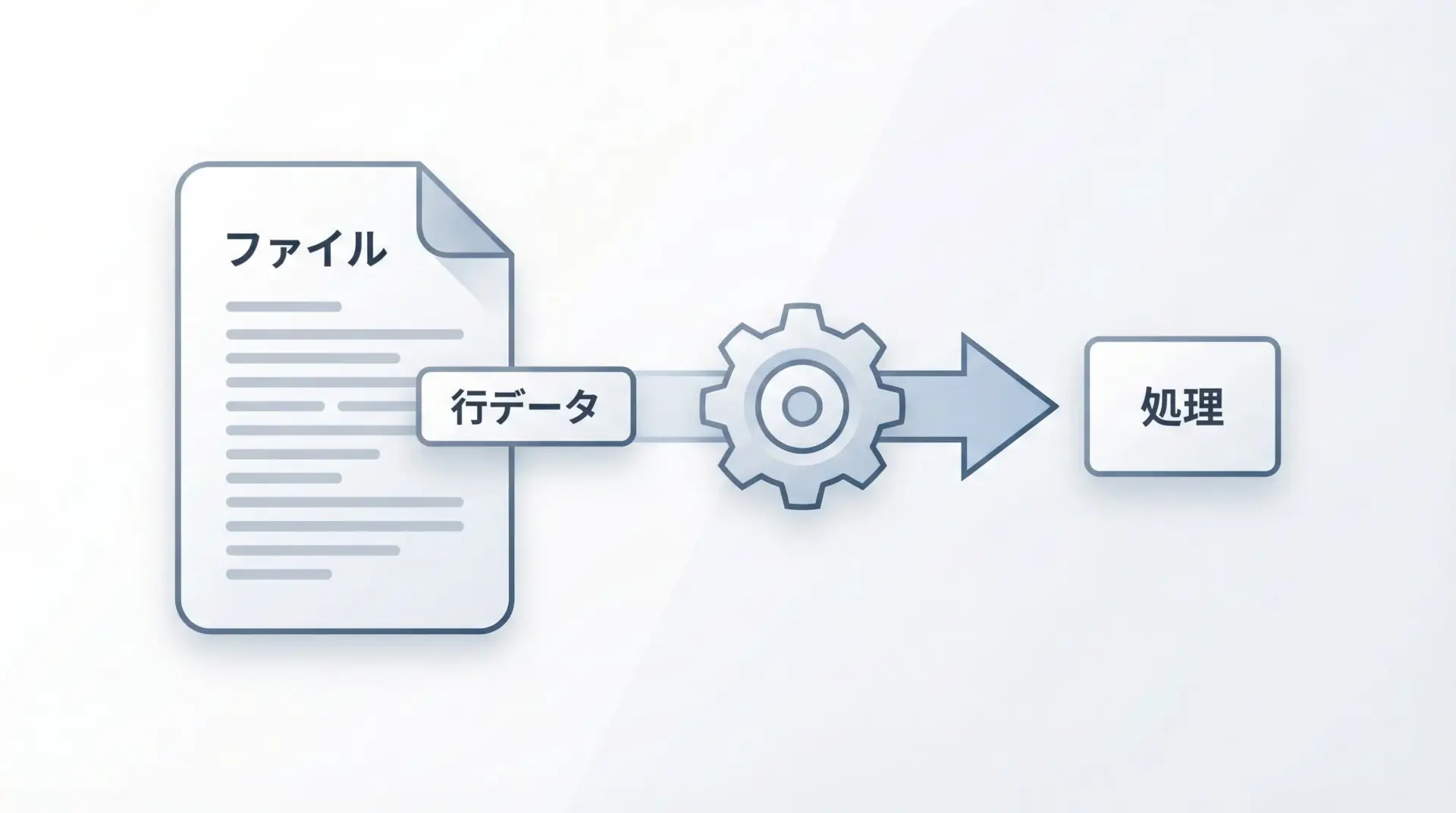

大量データの逐次処理

大量のデータ(例えば数GBのログファイル)を、一度にメモリに読み込むのは現実的ではありません。

ジェネレータを使えば、1行ずつ読み込んでは処理するといった逐次処理が簡単に書けます。

def read_large_file(path):

"""ファイルを1行ずつ読み込むジェネレータ"""

with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:

for line in f:

yield line.rstrip("\n")

def search_keyword(lines, keyword):

"""特定のキーワードを含む行だけを返すジェネレータ"""

for line in lines:

if keyword in line:

yield line

def example():

logfile = "access.log"

lines = read_large_file(logfile)

error_lines = search_keyword(lines, "ERROR")

for line in error_lines:

print(line)

# example() を呼ぶと、巨大ファイルでも少ないメモリで検索できるこの構成だと、常に「1〜数行」程度だけがメモリに乗っている状態になり、ファイル全体のサイズに依存しないスケーラブルな処理が可能です。

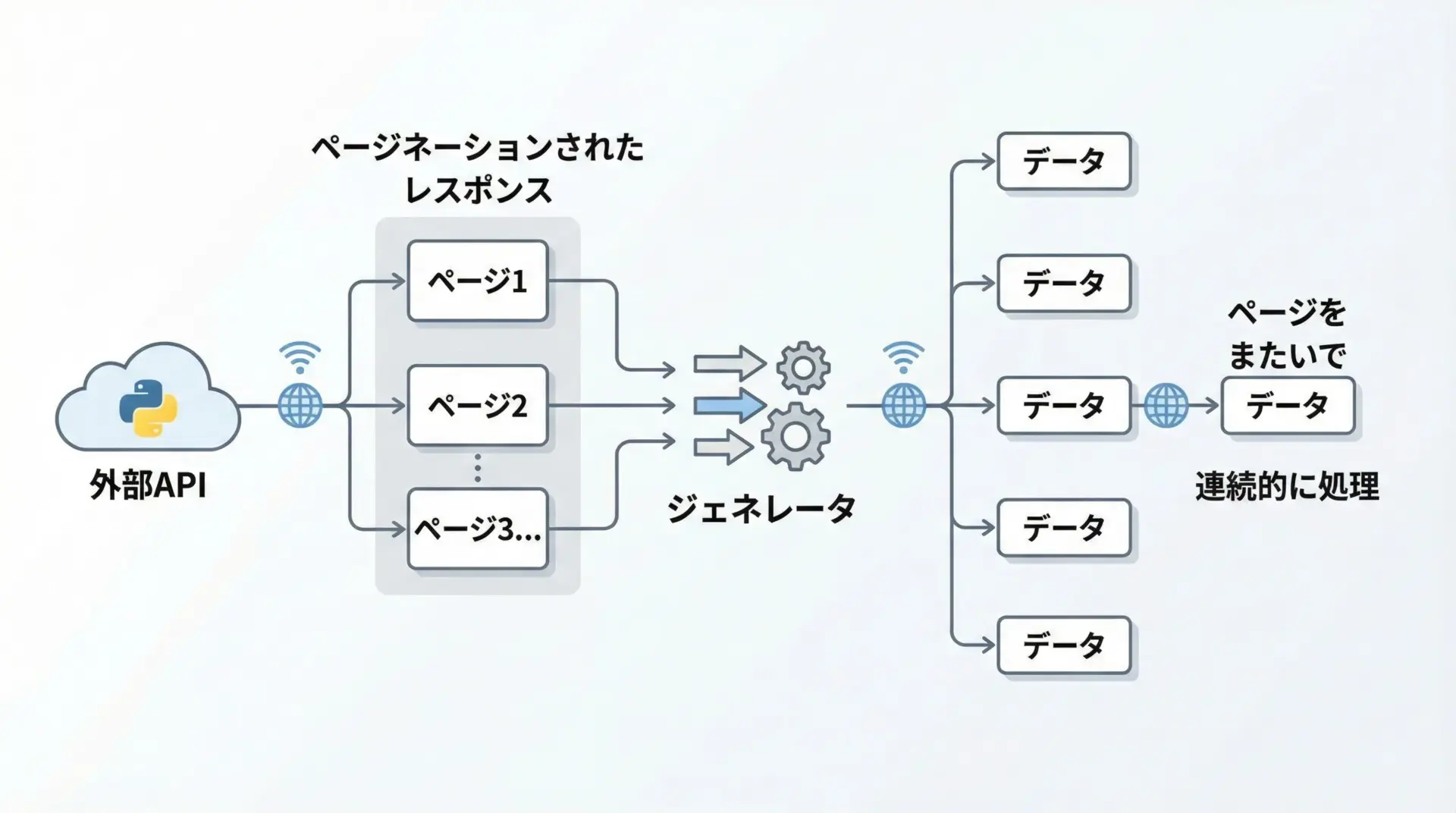

APIレスポンスやストリームの段階的処理

外部APIから大量のデータを取得する際、ページネーション(API側でページごとに分割されている)が行われていることが多いです。

ジェネレータを使うと、このページネーション処理を自然に隠蔽できます。

import requests

def fetch_items(api_url):

"""ページネーションされたAPIから、アイテムを逐次取得するジェネレータ"""

page = 1

while True:

params = {"page": page}

resp = requests.get(api_url, params=params)

resp.raise_for_status()

data = resp.json()

items = data["items"]

if not items:

# もうデータがなければ終了

return

for item in items:

yield item

page += 1

# 利用例

# for item in fetch_items("https://api.example.com/items"):

# print(item)このように書いておけば、呼び出し側は「単にforで回すだけ」で、裏でページネーションが行われているとは意識せずに済みます。

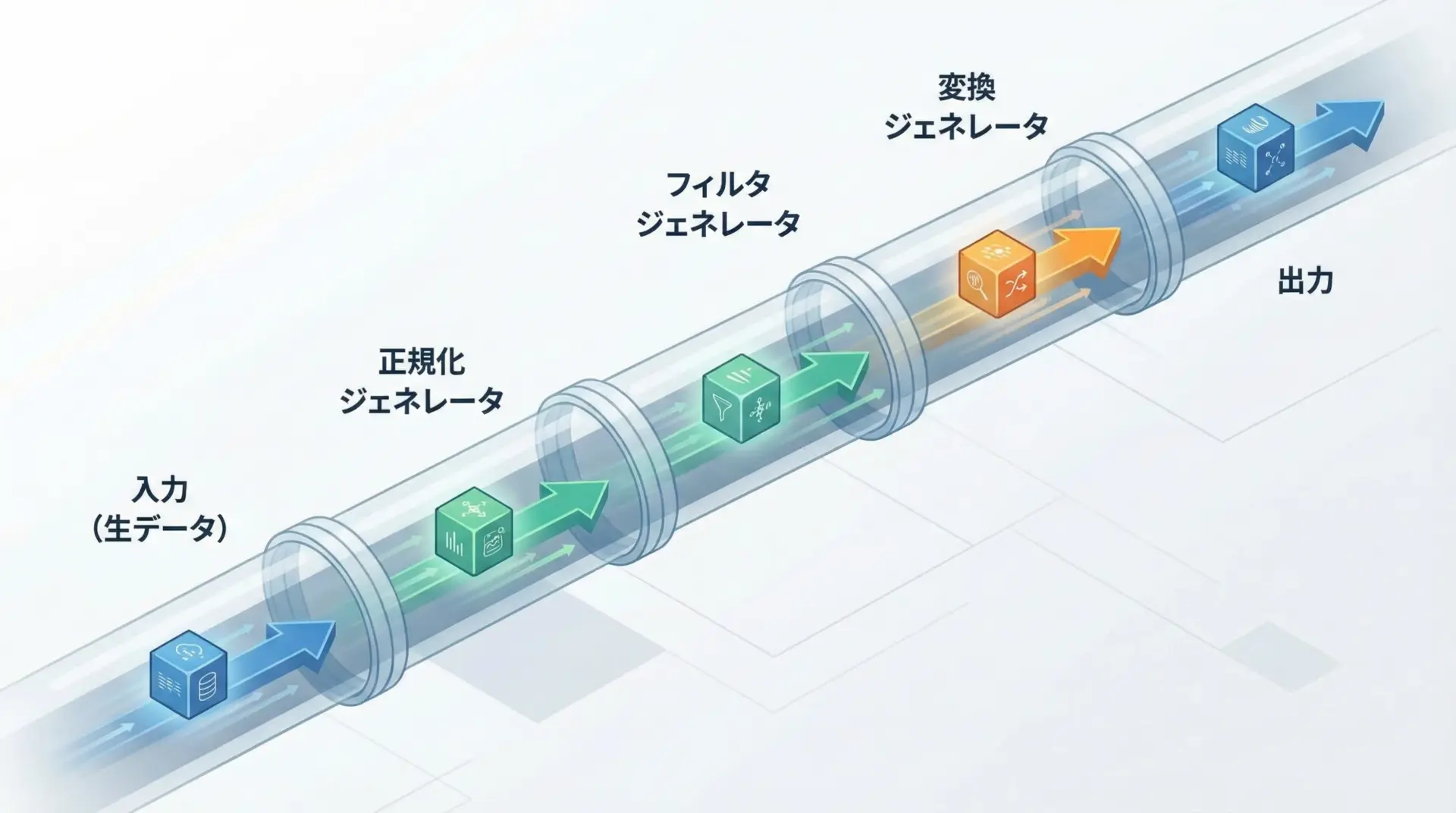

パイプライン処理と処理ステップの分割

複数の処理を順番に適用する場合、ジェネレータをつなげることで、ストリーム指向のパイプラインを作れます。

def normalize(records):

"""レコードのフィールド名を小文字に揃える"""

for rec in records:

yield {k.lower(): v for k, v in rec.items()}

def filter_active(records):

"""status が active のものだけに絞り込む"""

for rec in records:

if rec.get("status") == "active":

yield rec

def project_fields(records, fields):

"""必要なフィールドだけを残す"""

for rec in records:

yield {k: rec.get(k) for k in fields}

def pipeline(records):

step1 = normalize(records)

step2 = filter_active(step1)

step3 = project_fields(step2, ["id", "name"])

return step3

def example():

raw = [

{"ID": 1, "Name": "Alice", "Status": "active"},

{"ID": 2, "Name": "Bob", "Status": "inactive"},

{"ID": 3, "Name": "Carol", "Status": "active"},

]

for rec in pipeline(raw):

print(rec)

# example() を呼び出した時の出力イメージ:

# {'id': 1, 'name': 'Alice'}

# {'id': 3, 'name': 'Carol'}このような構造にしておくと、途中のステップを差し替えたり、テストしたりするのが容易になります。

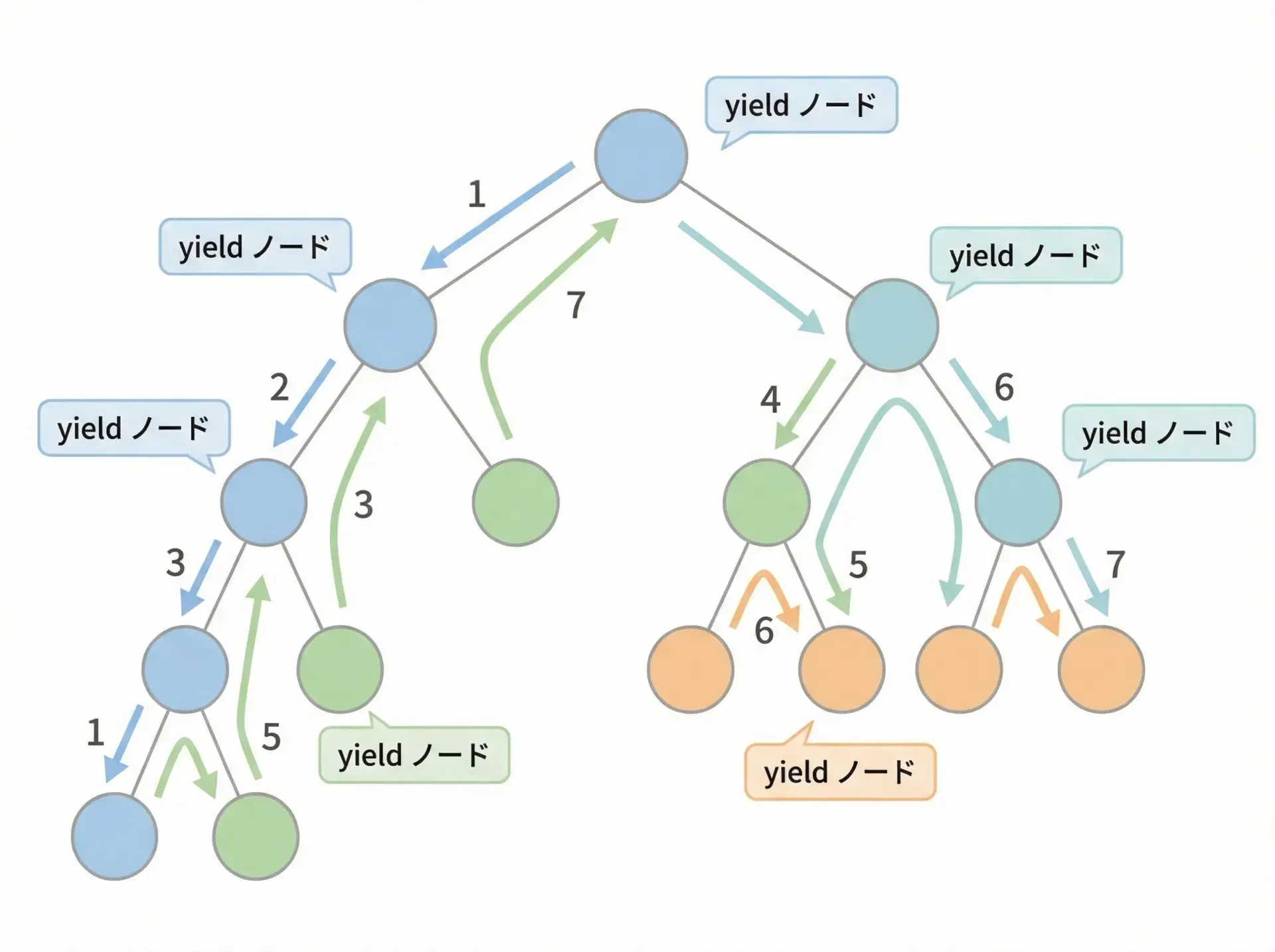

再帰処理や探索アルゴリズムでのジェネレータ活用

ツリー探索やグラフ探索などのアルゴリズムは、ジェネレータと相性が良いです。

結果をリストに全て溜めるのではなく、訪問したノードを順次yieldしていくことで、途中経過をそのまま利用できます。

class Node:

def __init__(self, value, children=None):

self.value = value

self.children = children or []

def dfs(node):

"""深さ優先探索でノードを順にyieldするジェネレータ"""

yield node

for child in node.children:

# 再帰ジェネレータからの値をまとめてyieldする

yield from dfs(child)

def example():

# ツリー構造を構築

# A

# / \

# B C

# / / \

# D E F

nD = Node("D")

nB = Node("B", [nD])

nE = Node("E")

nF = Node("F")

nC = Node("C", [nE, nF])

nA = Node("A", [nB, nC])

for node in dfs(nA):

print(node.value)

# example() の出力:

# A

# B

# D

# C

# E

# Fここではyield from dfs(child)という構文を使っています。

これは、別のジェネレータからの値を、そのまま外側のジェネレータとして流すための構文です。

再帰ジェネレータを書くときに非常に便利です。

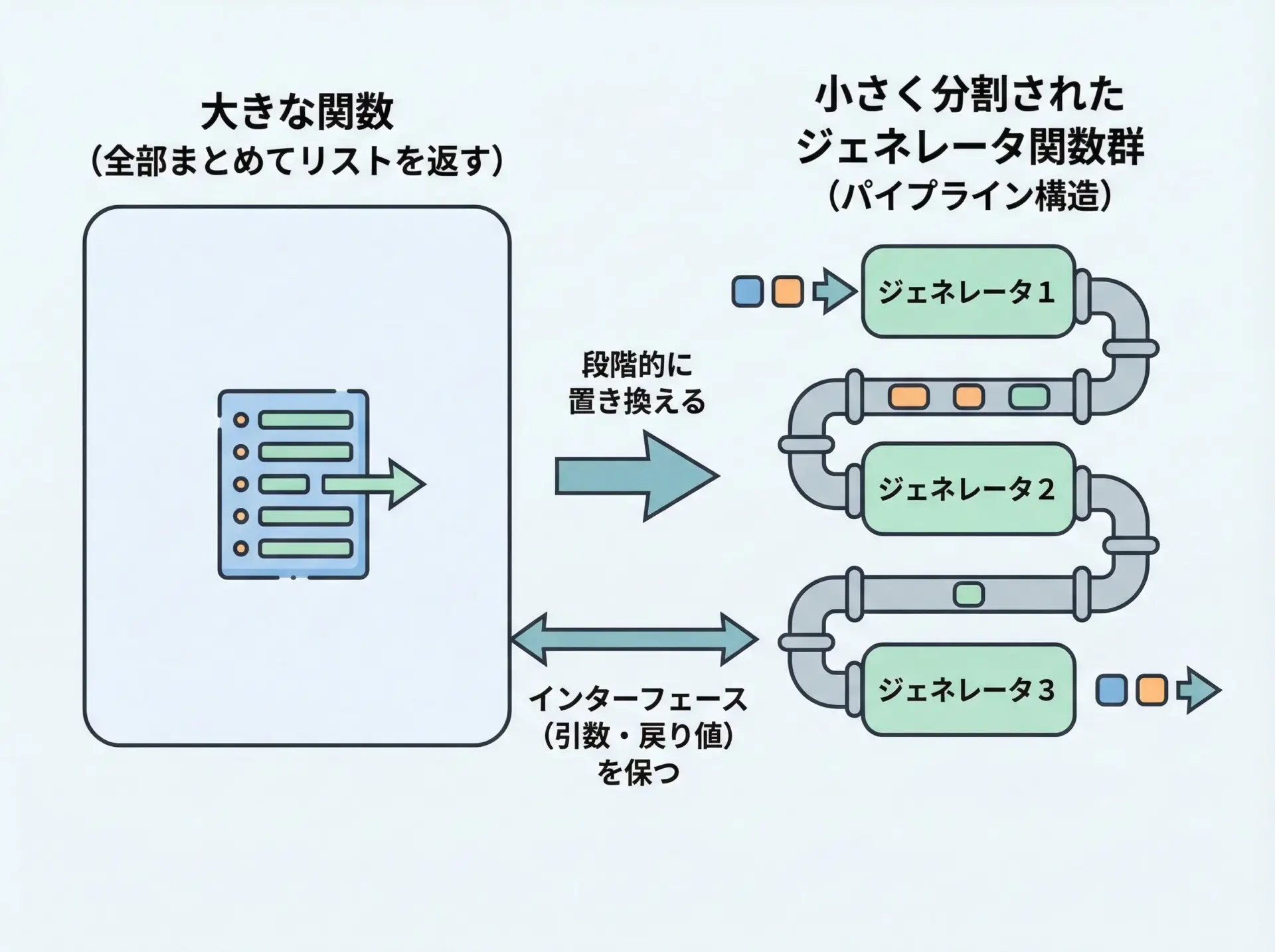

既存コードをジェネレータにリファクタリングするポイント

既存コードをジェネレータにリファクタリングする際は、次のようなステップを意識するとスムーズです。

- 「本当に全件を一度に必要としているのか」を確認する

もし呼び出し側が結局list()で全件をリストにしているだけなら、ジェネレータにしても大きな意味はない場合があります。

- 内部のループから、1件ずつyieldする形に書き換える

例えば、次のようなコードを考えます。

def collect_errors(lines):

errors = []

for line in lines:

if "ERROR" in line:

errors.append(line)

return errors

これをジェネレータ化すると次のようになります。def iter_errors(lines):

for line in lines:

if "ERROR" in line:

yield line

呼び出し側がリストを期待しているなら、当面はlist()で包んで互換性を保てます。# 既存インターフェースを一時的に維持

def collect_errors(lines):

return list(iter_errors(lines))- パイプラインを意識して関数を分割する

「読み込み」「フィルタリング」「変換」「集約」などのフェーズごとにジェネレータに切り出すと、テストしやすく、再利用も容易になります。

- 型ヒントやドキュメントで「ジェネレータを返す」ことを明示する

呼び出し側がジェネレータを意識できるようにしておくと、より効率的な使い方をしてもらいやすくなります。

このように、いきなり全てを書き換えるのではなく、小さなループから「1件ずつyieldする形」に直していくのがポイントです。

まとめ

Pythonのジェネレータは、「必要なときに、必要な分だけ値を生成する」仕組みとして、メモリ効率とコードの柔軟性を大きく高めてくれます。

yieldによる一時停止と再開の挙動を理解すれば、無限シーケンス、大量データ処理、ストリーミングAPI、探索アルゴリズムなど、さまざまな場面で自然に活用できます。

まずは既存の「リストを返す関数」を、1件ずつyieldするジェネレータに置き換えてみるところから始めてみてください。