Pythonを学び始めたばかりのとき、いきなりファイルにコードを書いて実行するのは少しハードルが高く感じられるかもしれません。

そんなときにとても役立つのがPythonの対話モード(interactive shell)です。

対話モードを使えば、1行ずつコードを試しながらPythonに慣れていくことができます。

この記事では、起動方法から基本操作、便利な使いこなし方までやさしく解説します。

Python対話モードとは?

Python対話モード(interactive shell)の基本概要

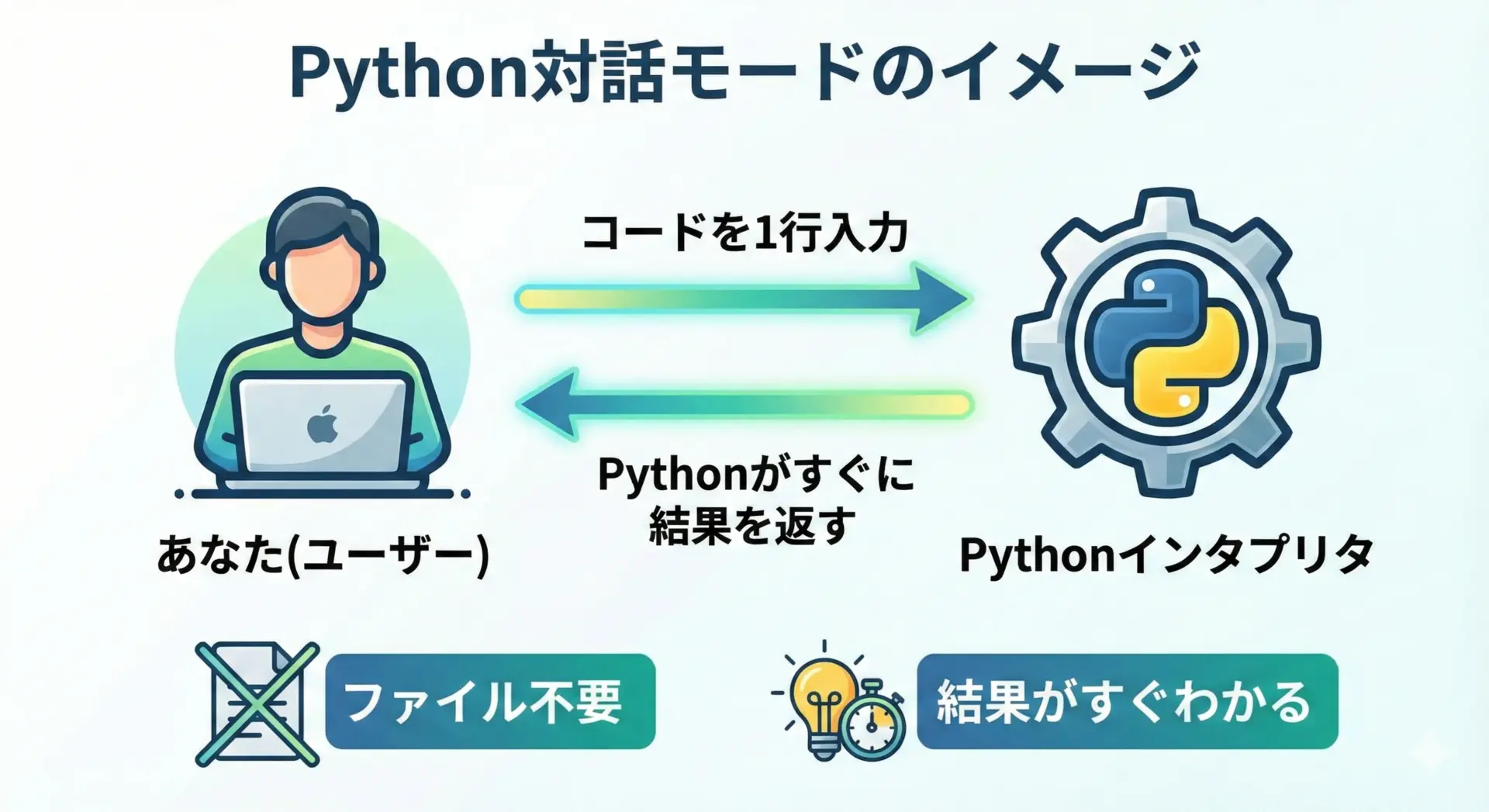

Python対話モードとは、「Pythonに1行コードを入力すると、その場ですぐに実行結果が返ってくる」動作モードのことです。

ターミナル(コマンドプロンプト)やPowerShellなどからPythonを起動すると、>>>というプロンプトが表示されます。

この状態が、いわゆる対話モード(interactive shell)です。

このモードでは、ファイルを作成しなくても、次のようなことがすぐに試せます。

- 簡単な計算や文字列操作

- 関数や式の動作確認

- ライブラリの使い方の確認

「Pythonに話しかけると、その都度返事をしてくれる」ような感覚で使えるのが特徴です。

Pythonスクリプト実行との違い

Pythonには大きく分けて2つの使い方があります。

- 対話モードで、1行ずつ実行する使い方

- スクリプトファイル(

.py)を作成して、まとめて実行する使い方

この2つの違いを、主な観点で整理すると次のようになります。

| 観点 | 対話モード | スクリプトファイル(.py) |

|---|---|---|

| 実行方法 | 1行入力するたびにすぐ実行 | ファイル全体を一度に実行 |

| 向いている用途 | 試行錯誤、学習、ちょっとした計算 | 本格的なプログラム作成、再利用 |

| 必要なもの | ターミナル(コマンドライン)だけ | テキストエディタやIDEなど |

| 結果の確認 | その場で即時に表示 | 実行後にまとめて確認 |

| 保存 | 通常は自動保存されない | ファイルとして保存可能 |

対話モードは「お試し・確認」向き、スクリプトファイルは「本番・保存」向きと覚えておくと理解しやすいです。

Python対話モードが便利なシーン・用途

Python対話モードは、次のようなシーンで特に便利です。

まず、Pythonの学習において非常に役立ちます。

書籍やチュートリアルに出てくるコードをそのまま1行ずつ入力して、結果を確認しながら進めることで、理解が深まりやすくなります。

また、エラーが出たときの原因調査やデバッグにも向いています。

問題が起きた部分だけを取り出して対話モードで実行し、変数の中身を確認したり、条件分岐の動きを試したりできます。

さらに、数値計算やちょっとしたテキスト処理をする場面でも便利です。

電卓代わりに使ったり、簡単な計算や日付処理をスクリプトを書くことなく行えます。

ライブラリを初めて使うときにも、対話モードで関数の動作を少しずつ試しながら確認することで、ドキュメントだけ読むよりも素早く感覚をつかむことができます。

Python対話モードの起動方法

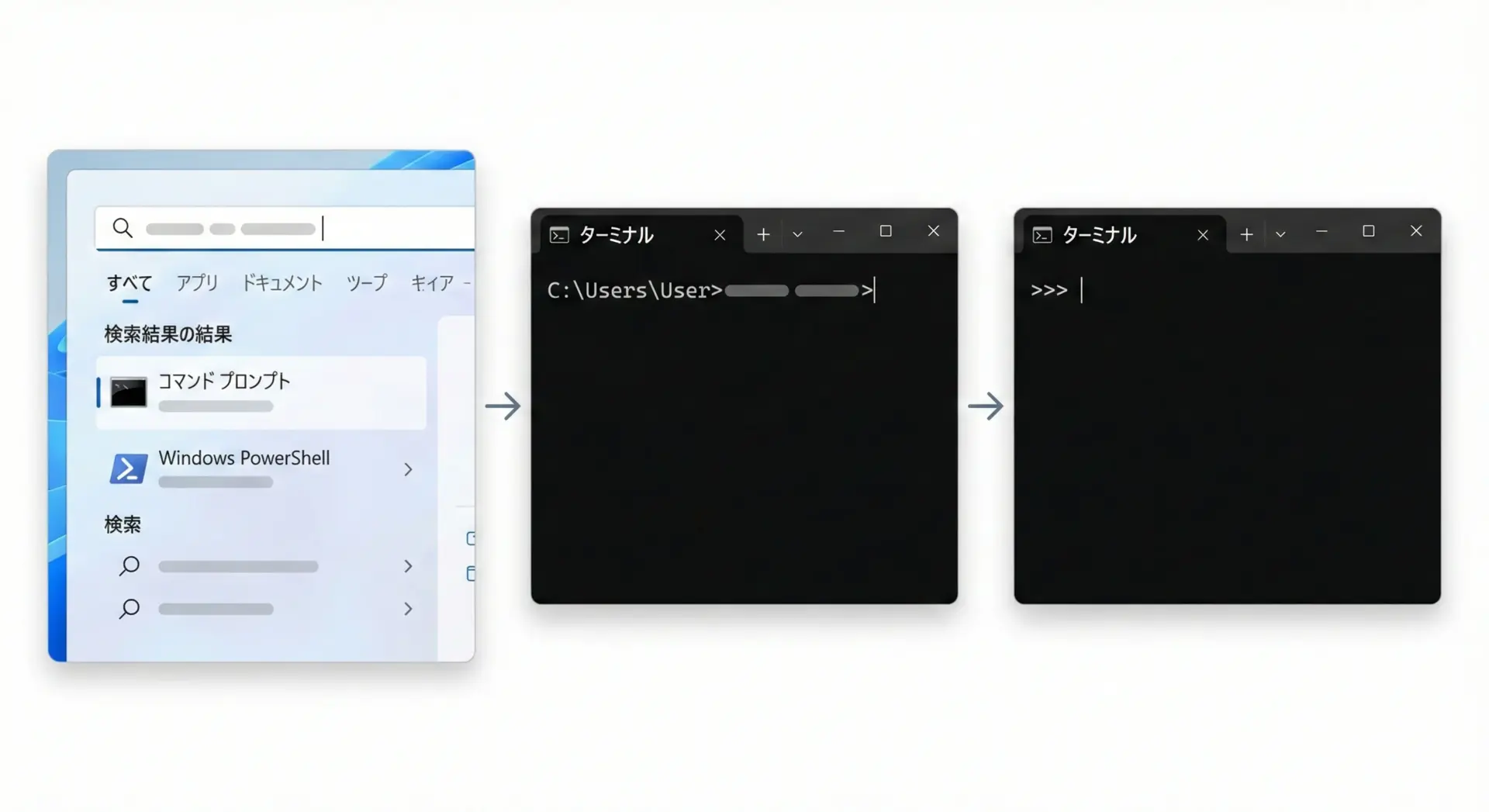

WindowsでのPython対話モードの起動方法

Windowsでは、次のような手順でPython対話モードを起動します。

- スタートメニューを開き、検索欄に

cmdまたはPowerShellと入力して、コマンドプロンプトかPowerShellを起動します。 - 開いた黒い(または青い)画面で、次のコマンドを入力します。

pythonインストールが正しく行われていれば、次のような表示が出て、最後に>>>>が現れます。

Python 3.12.1 (tags/v3.12.1:123456, Dec 10 2023, 10:00:00) [MSC v.1936 64 bit (AMD64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>この>>>>が表示されている状態が、Python対話モードが起動した合図です。

もしpythonコマンドで起動しない場合は、後述の「対話モードが起動できないときの確認ポイント」のセクションを参照してください。

MacでのPython対話モードの起動方法

Macでは、ターミナルアプリからPython対話モードを起動します。

- Finderから「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ターミナル」とたどるか、Spotlight検索で

ターミナルと入力してターミナルを起動します。 - ターミナルの画面で、次のコマンドを入力します。

python3多くのMacでは、Python 3はpython3コマンドで起動するようになっています。

実行すると、次のように表示されます。

Python 3.12.1 (v3.12.1:123456, Dec 10 2023, 10:00:00)

[Clang 14.0.0 (clang-1400.0.29.202)] on darwin

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>この>>>>が表示されていれば、対話モードが使える状態です。

LinuxでのPython対話モードの起動方法

Linuxの場合も、基本的な流れはMacと同じです。

ターミナルを開き、Pythonコマンドを実行します。

多くの環境では、次のどちらかでPython 3が起動します。

python3または

pythonディストリビューションによってpythonがPython 2になっていることもありますが、近年はPython 3が標準になりつつあります。

バージョンを確認するには、対話モードに入らなくても次のように打てます。

python3 --versionまたは

python --version表示された内容にPython 3.x.xとあれば、Python 3がインストールされています。

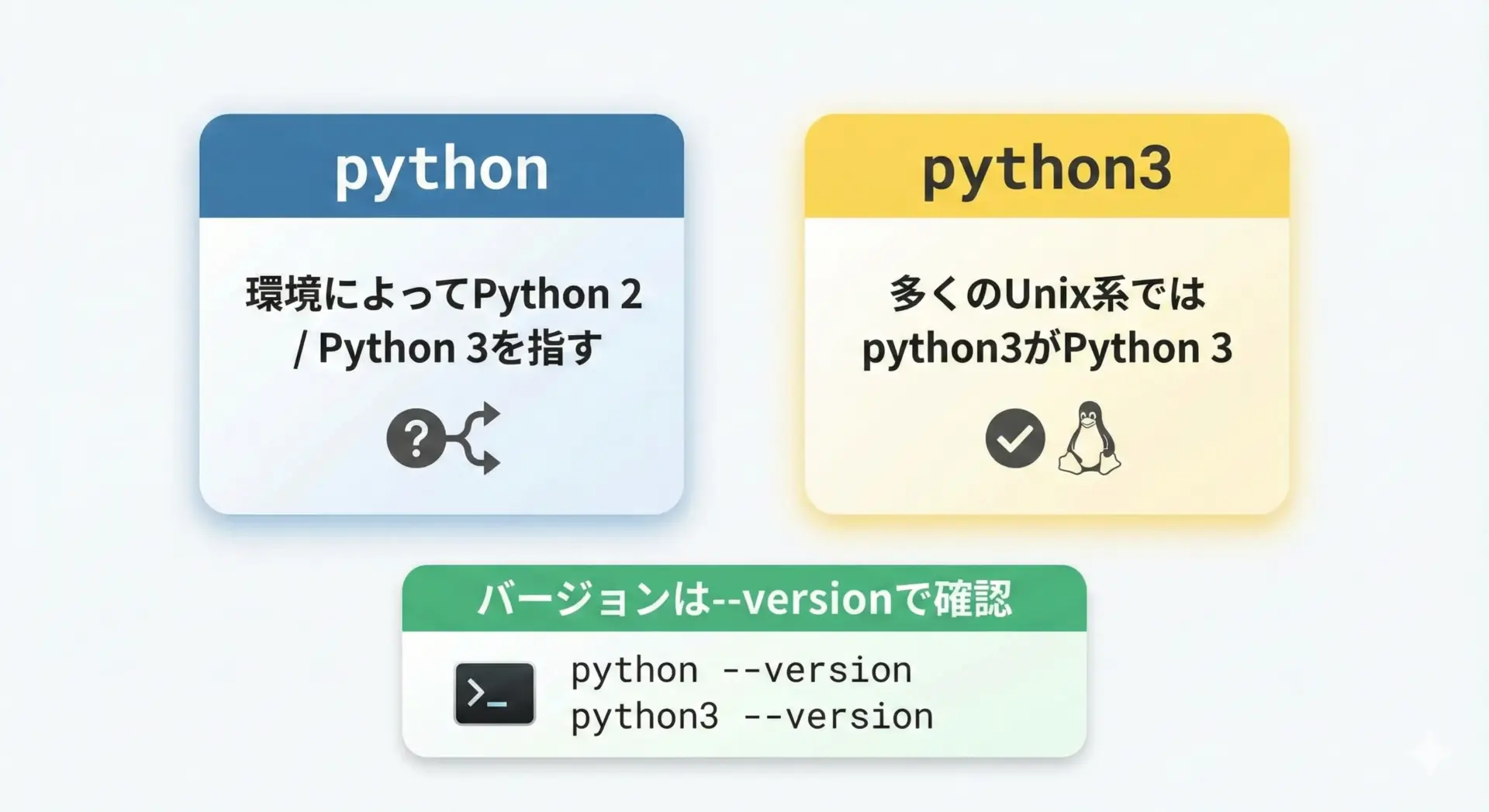

pythonとpython3コマンドの違い

環境によってpythonコマンドが指すバージョンは異なります。

- Windowsでは、公式インストーラでPython 3を入れた場合、通常

pythonがPython 3を指します。 - Mac・Linuxでは、

pythonが存在しないか、古いPython 2を指している場合があり、そのためpython3を使うのが一般的です。

どのバージョンが起動されるかは、次のように確認できます。

python --version

python3 --versionPython 3を使いたい場合は、必ずバージョン番号を確認してから使うようにすると安心です。

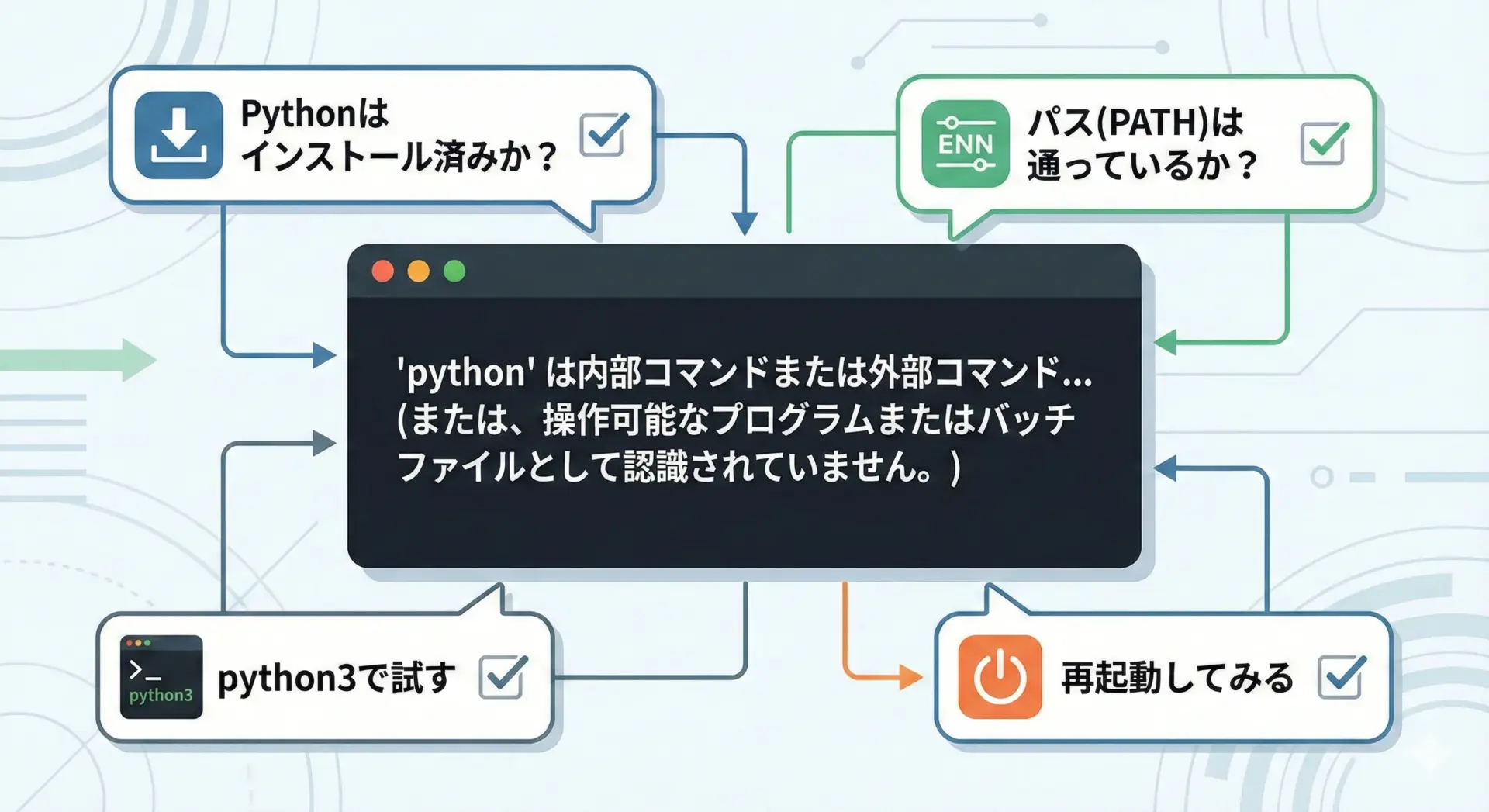

対話モードが起動できないときの確認ポイント

対話モードが起動できない場合、代表的な原因と確認ポイントは次の通りです。

まず、Python自体がインストールされているかを確認します。

Windowsで'python' は内部コマンドまたは外部コマンドとして認識されていませんのようなメッセージが出る場合、Pythonがインストールされていないか、環境変数PATHが設定されていない可能性があります。

その場合は、Python公式サイト(https://www.python.org/)からインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

Windowsでは、インストール時に「Add python.exe to PATH」にチェックを付けると、コマンドプロンプトからpythonが直接使えるようになります。

MacやLinuxでは、pythonが使えないときにpython3なら起動できることがあります。

その際は以後python3を使うようにしましょう。

それでもうまくいかない場合は、次の点も確認します。

which pythonやwhich python3(Mac・Linux)でパスを確認する。- 複数バージョンのPythonがインストールされていないか確認する。

- AnacondaなどのPythonディストリビューションを使っている場合は、その環境をアクティブにしてから試す。

Python対話モードの基本的な使い方

数値計算などの簡単なコードを実行する

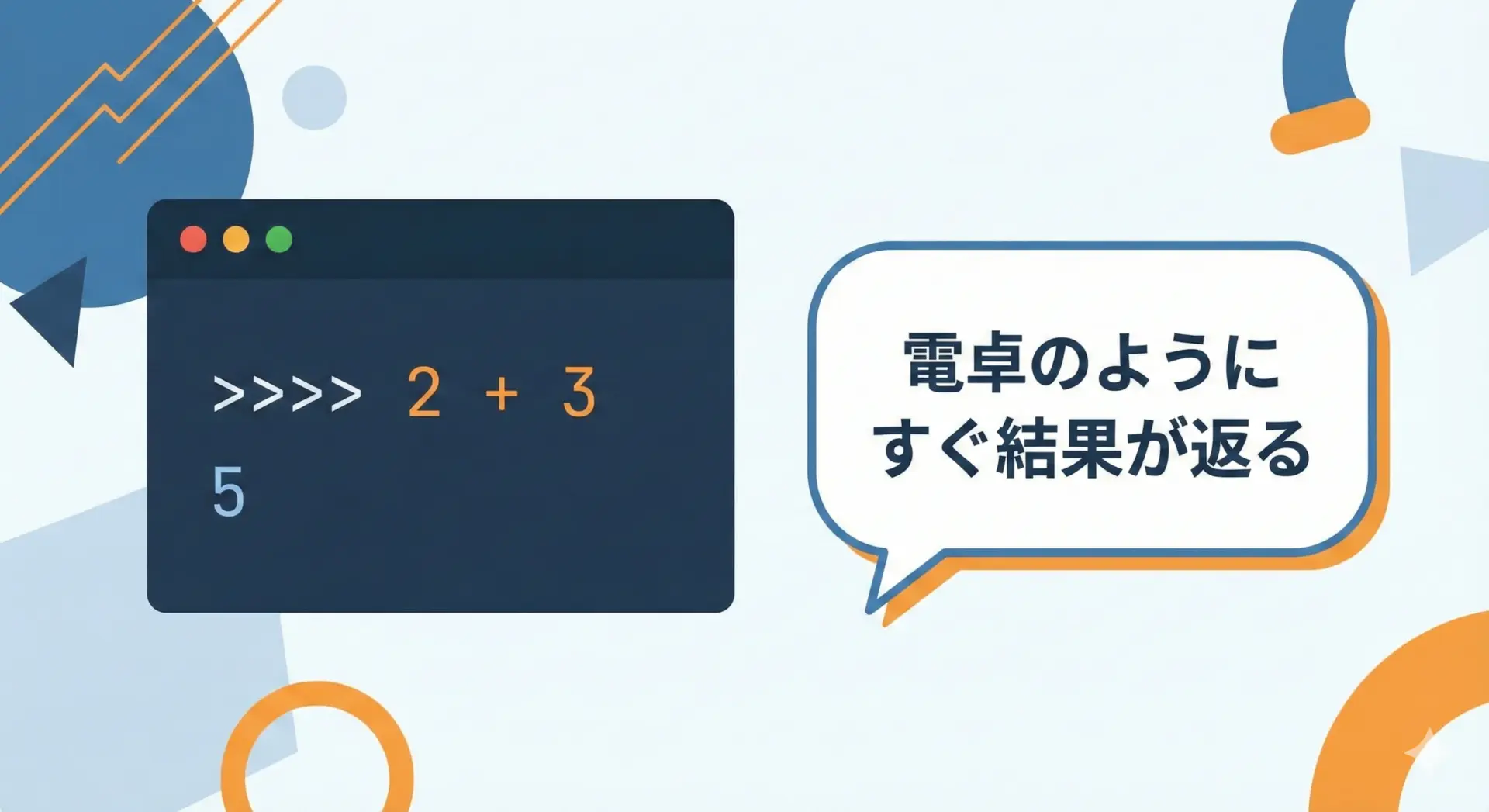

対話モードで最もわかりやすいのが、数値計算です。

対話モードを起動して、次のように入力してみます。

>>> 2 + 3

5

>>> 10 * 4

40

>>> (1 + 2) * (3 + 4)

21式を入力してEnterを押すと、その場で結果が出力されます。

この感覚は電卓ととても似ており、ちょっとした計算や式の確認に非常に便利です。

割り算やべき乗も同様に試せます。

>>> 7 / 2 # 通常の割り算(結果は浮動小数点数)

3.5

>>> 7 // 2 # 切り捨ての整数除算

3

>>> 2 ** 10 # 2の10乗

1024コメントは#から行末までが無視されるので、対話モードでも補足説明を書きながら試せます。

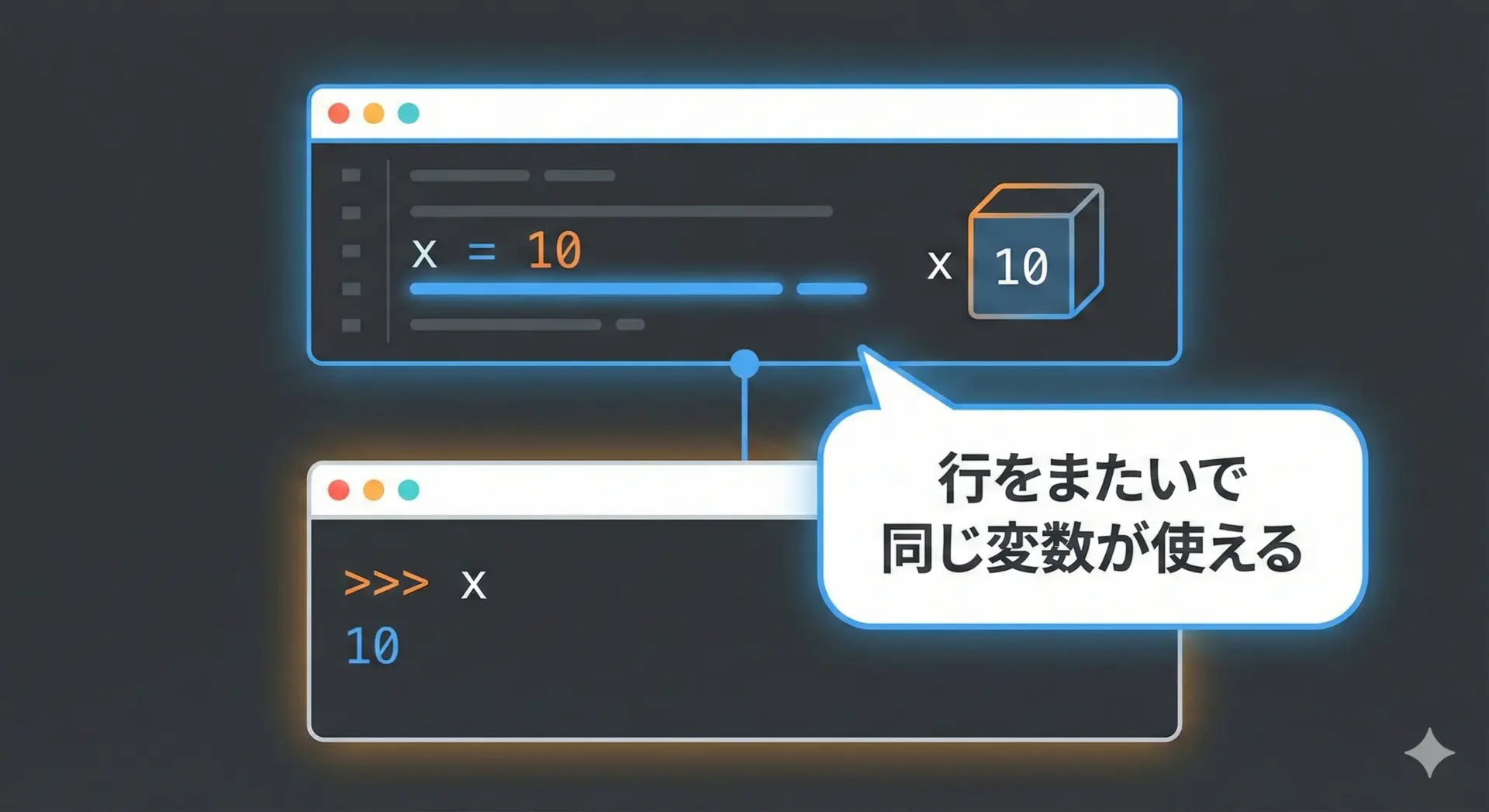

変数の定義と値の確認方法

対話モードでも、通常のPythonと同じように変数を使えます。

>>> x = 10

>>> y = 3

>>> x + y

13

>>> x

10対話モードでは、同じセッション内であれば、前の行で定義した変数をそのまま使い続けることができます。

値を確認したいときは、変数名だけを入力するだけで構いません。

なお、より明確に結果を見たい場合は、print関数を使う方法もあります。

これについては次の節で説明します。

print関数で結果を表示する

対話モードでは、式を入力すると自動的に結果が表示されますが、関数内の処理結果や分かりやすい表示をしたいときはprint関数を使います。

>>> message = "Hello, Python!"

>>> print(message)

Hello, Python!

>>> print("x =", x, "y =", y)

x = 10 y = 3複数の値をカンマで区切って与えると、半角スペースで区切って表示されます。

対話モードであっても、実際にスクリプトで書くのと同じprint文を書いておくと、後からファイルに移すときに便利です。

次のように、簡単なプログラムを対話モードの中で書いてみることもできます。

>>> for i in range(3):

... print("Hello", i)

...

Hello 0

Hello 1

Hello 2...は、複数行にわたるブロック(ここではfor文)の続きを書くプロンプトです。

空行を入力するとブロックが終了し、まとめて実行されます。

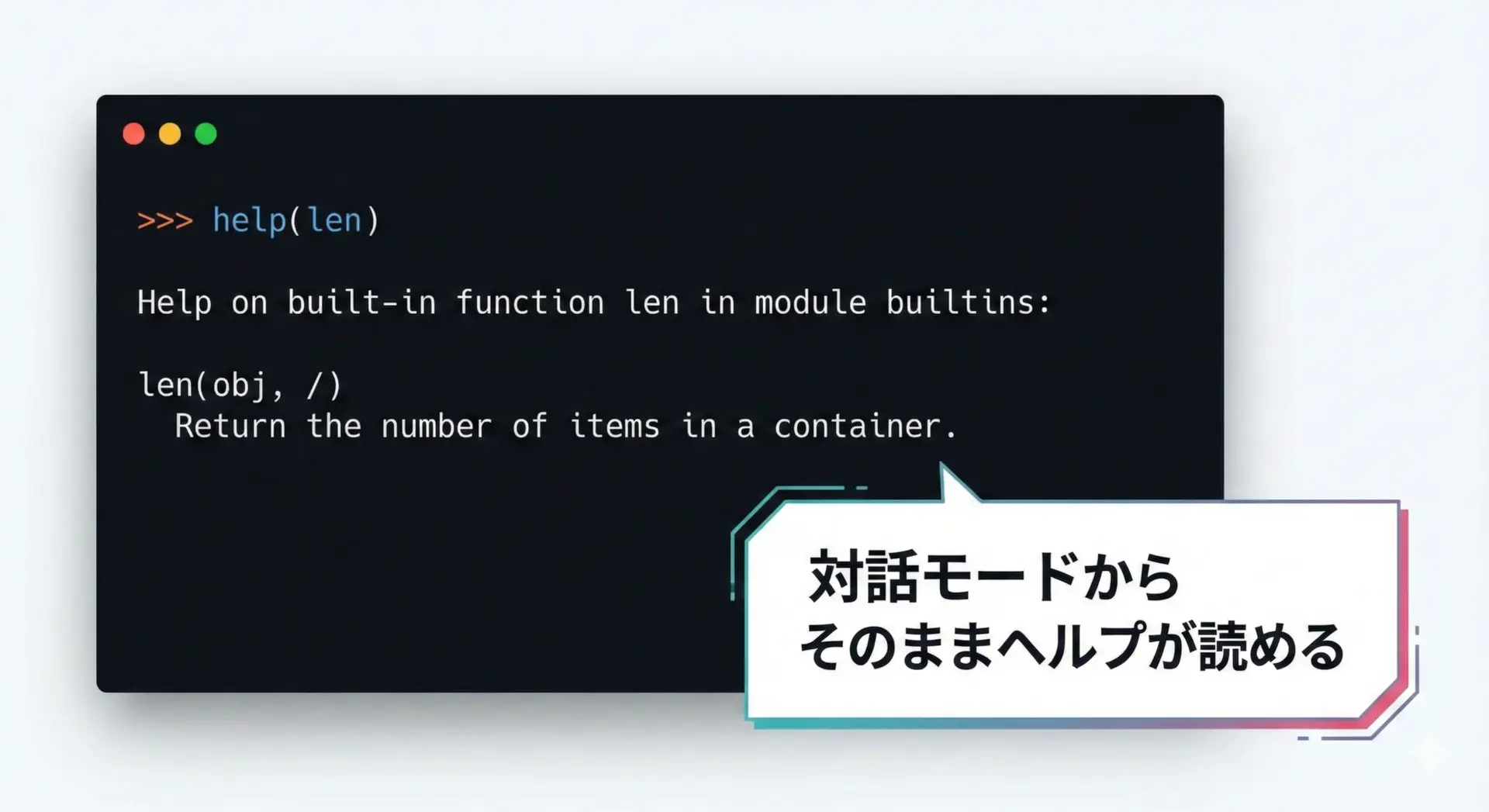

help関数で組み込み関数の使い方を調べる

Pythonには組み込みのヘルプシステムがあり、対話モード上から直接ドキュメントを確認できます。

関数や型の使い方を調べたいときは、help関数を使います。

>>> help(len)

Help on built-in function len in module builtins:

len(obj, /)

Return the number of items in a container.

(以下省略)また、特定のモジュール全体のヘルプを見たい場合は、次のように書きます。

>>> import math

>>> help(math)ヘルプを終了したいときは、画面下部のqを押すことで抜けられます。

「何かを試してみて、疑問が出たらすぐhelp」という流れが自然にできると、学習効率が大きく向上します。

importでモジュールを読み込む方法

Python対話モードでは、import文を使ってモジュール(ライブラリ)を読み込み、その場で利用できます。

>>> import math

>>> math.sqrt(16)

4.0

>>> math.pi

3.141592653589793モジュールを読み込むことで、標準ライブラリや外部ライブラリの機能を対話的に試せるようになります。

別名を付けてインポートすることもできます。

>>> import math as m

>>> m.sin(m.pi / 2)

1.0また、特定の関数だけをインポートして使うことも可能です。

>>> from math import sqrt

>>> sqrt(25)

5.0ライブラリの使い方が分からないときは、help関数と組み合わせるとスムーズに調べられます。

>>> import math

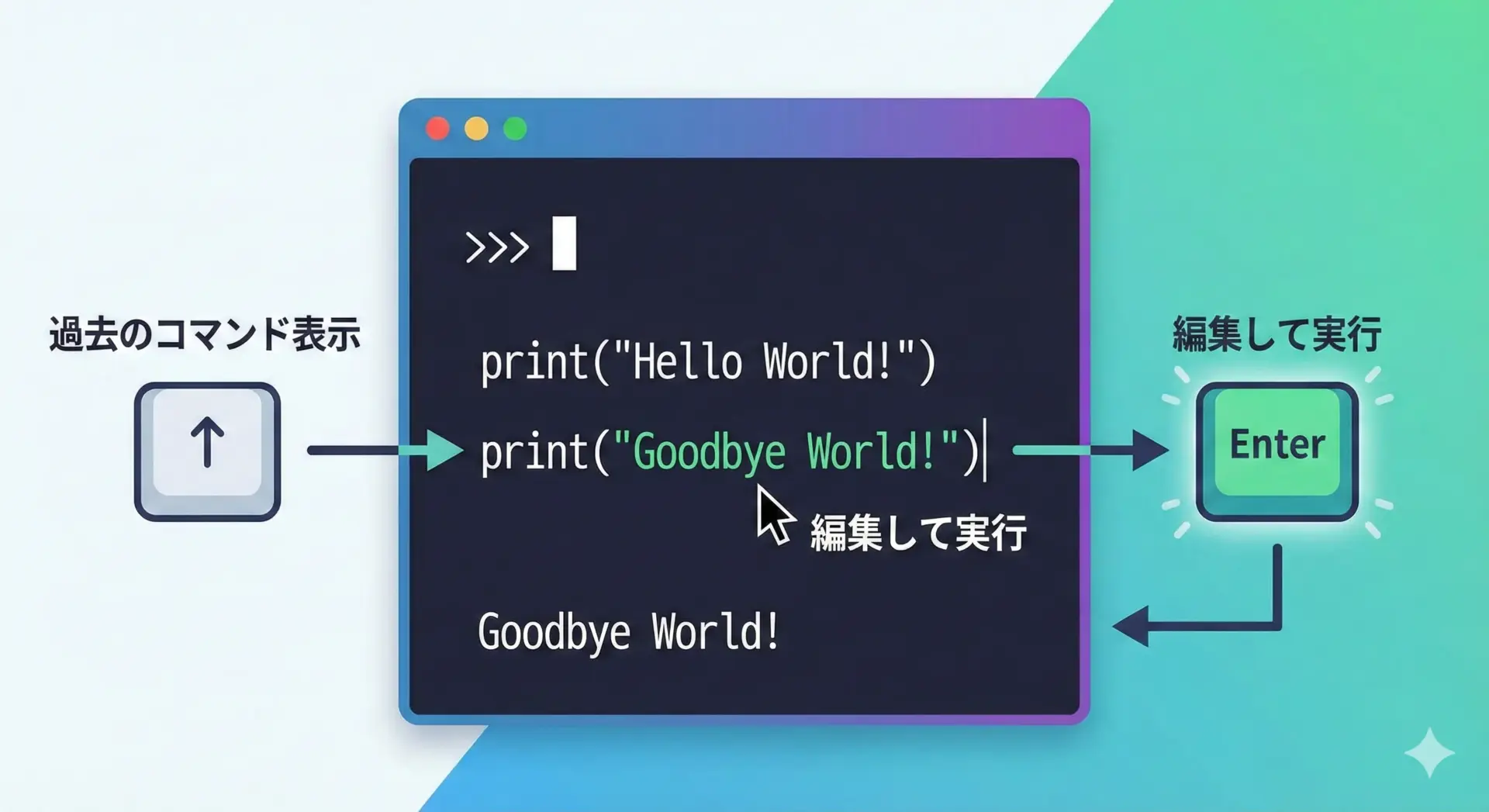

>>> help(math.sin)実行履歴(矢印キー)と再編集の使い方

対話モードでは、過去に入力したコマンド履歴を、矢印キー(↑↓)で呼び出して再利用できます。

これは試行錯誤をするときに非常に便利な機能です。

例えば、次のような流れで使えます。

>>>>にx = 10と入力してEnter>>>>にx * 2と入力してEnter- 前に入力した

x * 2を少し変えたいとき、↑キーを押す - 表示された

x * 2をx * 3などに編集してEnter

このように、同じ行を何度も入力し直す必要がなくなるため、対話モードでの試行錯誤がとても快適になります。

環境によっては、Ctrl+P/Ctrl+Nで履歴をたどれる場合もありますが、多くの環境では単純に↑↓キーが使えます。

Python対話モードを使いこなすコツ

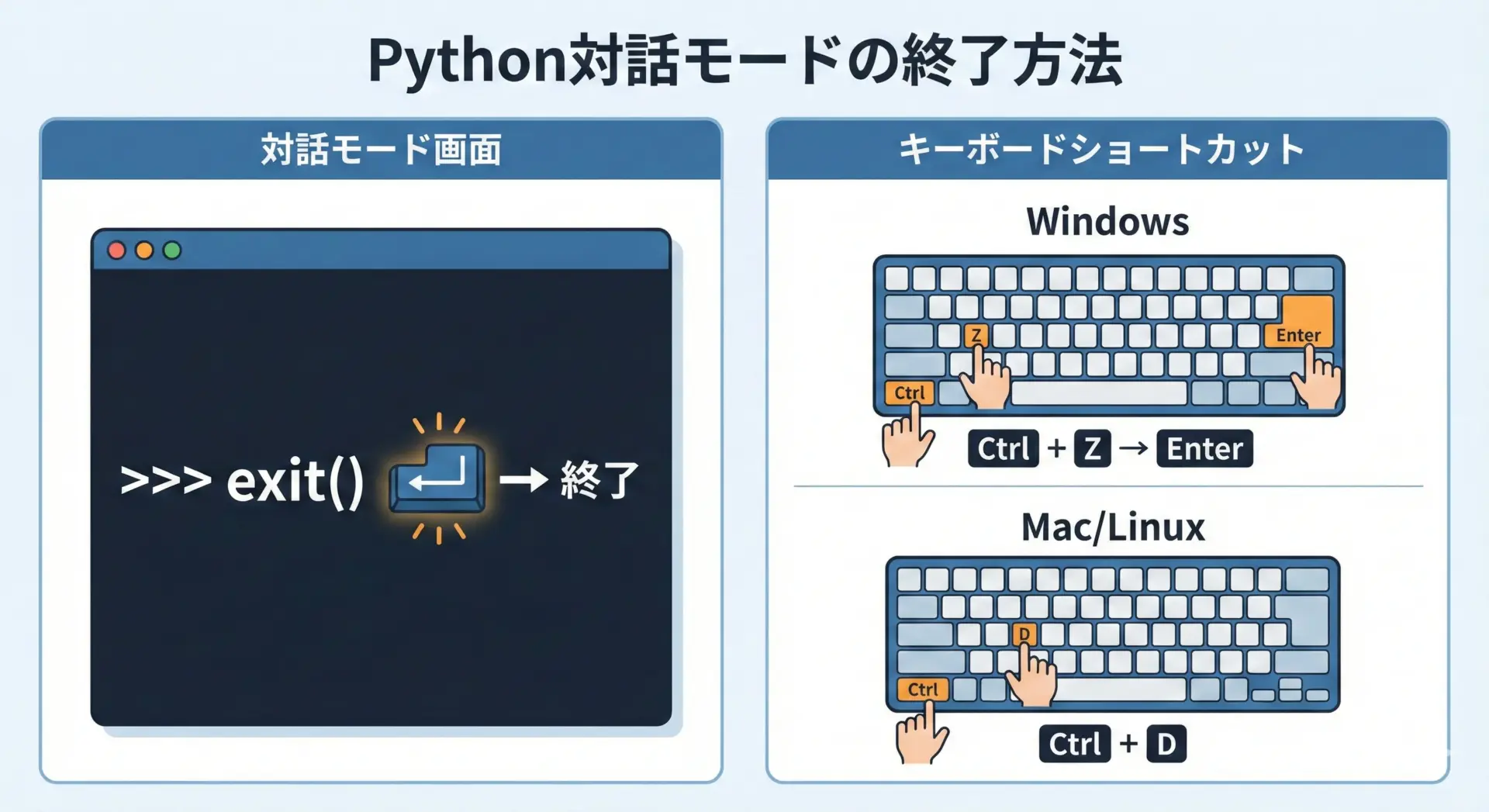

対話モードの終了方法

対話モードを終了する方法はいくつかあります。

最も分かりやすいのは、exit()またはquit()と入力する方法です。

>>> exit()または

>>> quit()と入力すると、対話モードを終了して元のコマンドラインに戻ります。

さらに、キーボードショートカットでも終了できます。

- Windows: Ctrl + Zを押した後、Enter

- Mac/Linux: Ctrl + D

これらは、「入力の終わり」(EOF)を送る操作で、Pythonインタプリタが終了します。

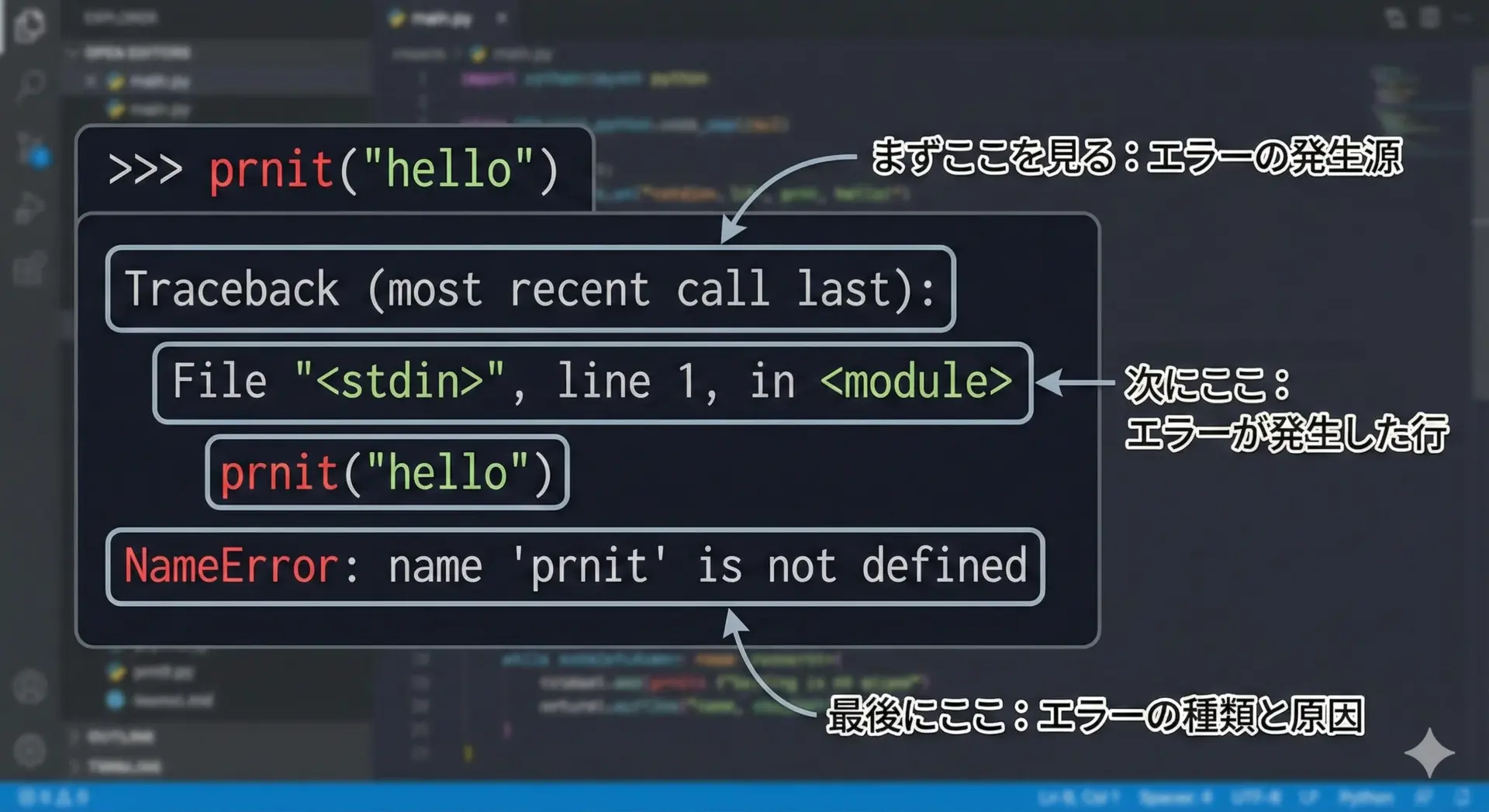

エラーの読み方とデバッグの基本

対話モードは、エラーに慣れるのにも最適な環境です。

わざと少し間違えたコードを入力してみると、Pythonがどのようにエラーを報告するかを確認できます。

>>> prnit("hello")

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

NameError: name 'prnit' is not definedエラーメッセージのポイントは次の通りです。

Traceback (most recent call last):は、エラーの詳細がここから始まる印です。File "<stdin>", line 1, in <module>は、どの場所(ここでは対話入力の1行目)でエラーが起きたかを示します。- 最後の

NameError: name 'prnit' is not definedが、エラーの種類と原因です。

この例では「prnitという名前は定義されていません」という意味なので、「printと打つべきところをタイプミスしたのだな」と気づけます。

対話モードでは、エラーが出ても環境自体は生きたままなので、そのまま修正して再入力すれば何度でもやり直せます。

これが対話モードを使ったデバッグの基本です。

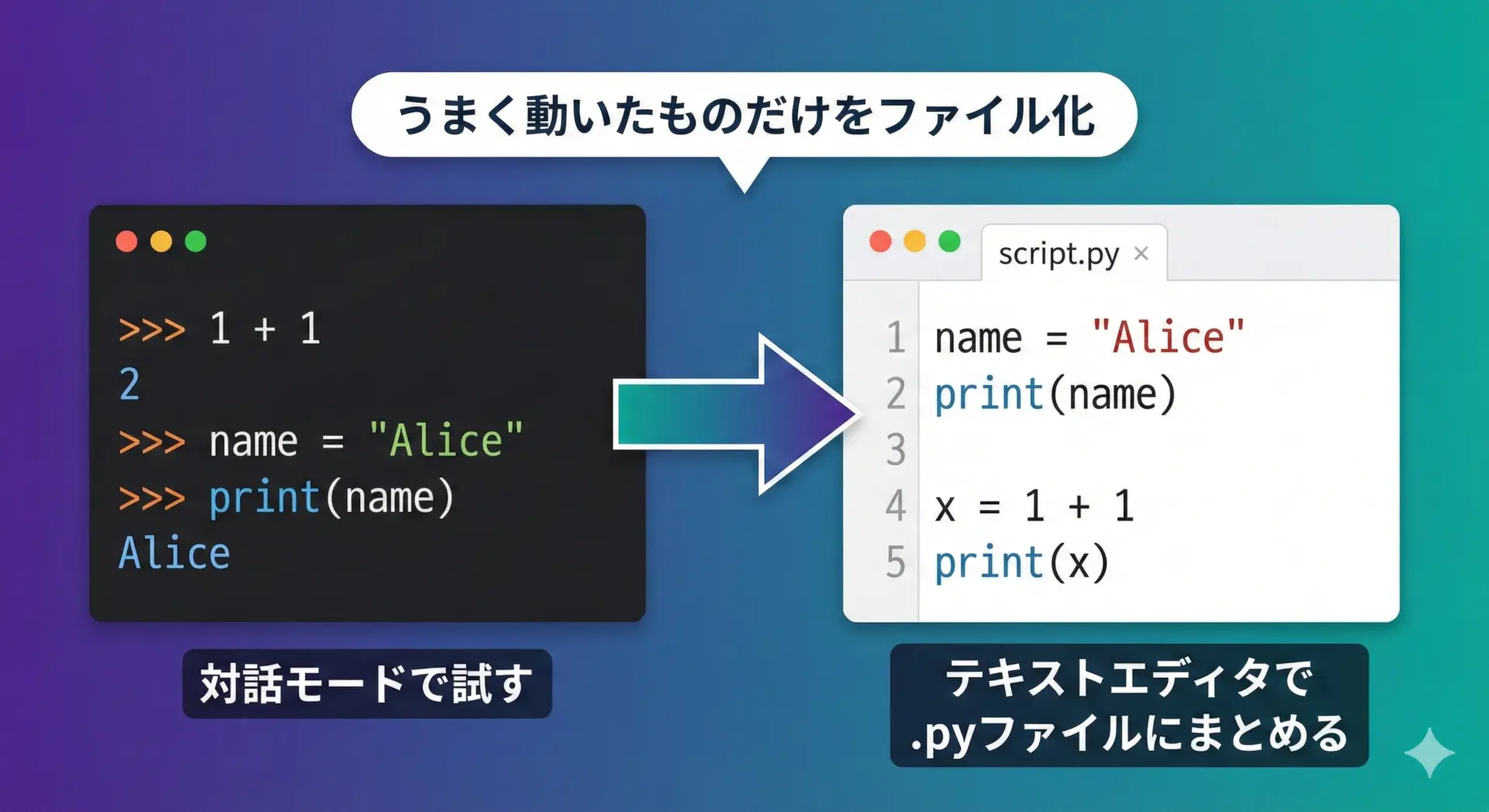

対話モードでコードを試してからファイルに保存する流れ

Pythonのプログラムを書くとき、いきなり長いコードをファイルに書くよりも、対話モードで少しずつ確認しながら進めると失敗が少なくなります。

例えば、次のような流れです。

- 対話モードで、必要な計算や関数の一部を試す。

- うまく動くことが確認できたコードを、テキストエディタにコピーして

.pyファイルに貼り付ける。 - ファイル全体として整え、コメントを付けて保存する。

- コマンドラインから

python ファイル名.pyで実行する。

このように、対話モードは「実験の場」、スクリプトファイルは「成果物」と位置付けると、自然と使い分けができるようになります。

以下は、対話モードで試したコードをファイルにまとめるイメージのサンプルです。

# sample_calc.py

# 簡単な合計と平均を計算するサンプルプログラム

numbers = [10, 20, 30, 40, 50] # 数値のリストを定義

# 合計を計算

total = sum(numbers)

# 平均を計算

average = total / len(numbers)

# 結果を表示

print("合計:", total)

print("平均:", average)対話モードでは、まずsumやlenの挙動を試し、そのあとでこのようなファイルにまとめていく、という使い方が現実的です。

想定される実行結果は次のようになります。

合計: 150

平均: 30.0IPythonなど拡張されたPython対話環境の紹介

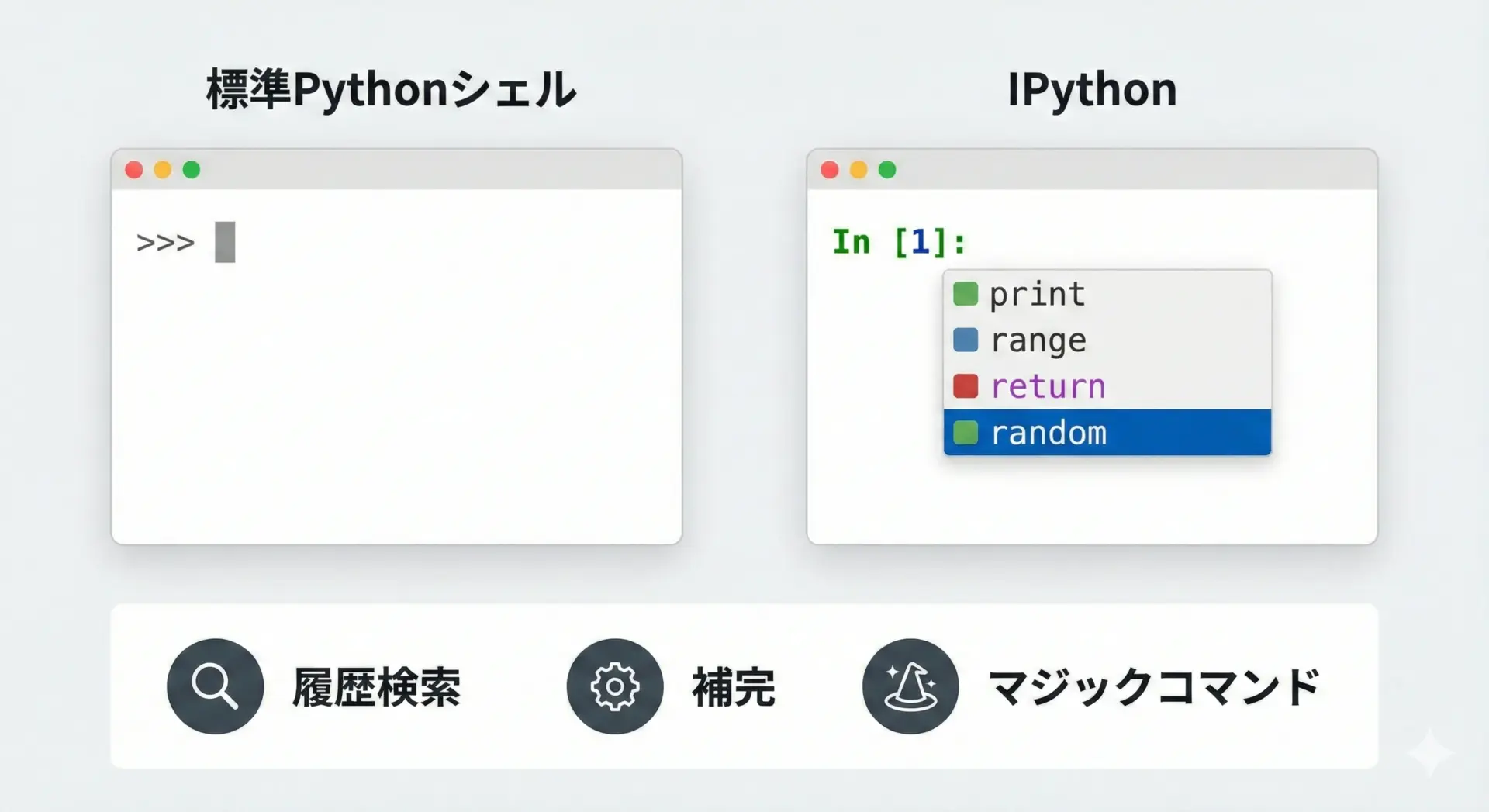

標準のPython対話モードに慣れてきたら、IPythonという拡張対話環境を使ってみるのもおすすめです。

IPythonは、次のような特徴を持っています。

- カラフルなプロンプトやシンタックスハイライト

- タブ補完による関数名や変数名の補完

- 履歴検索機能による過去コマンドの再利用

- マジックコマンド(

%timeなど)による便利機能の提供

IPythonのインストールは、Pythonのパッケージ管理ツールpipを使って行えます。

pip install ipythonインストール後、次のように入力するとIPythonが起動します。

ipython標準の>>>>ではなく、次のようなプロンプトが表示されるのが特徴です。

Python 3.12.1 (default, Dec 10 2023, 10:00:00)

Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information

IPython 8.18.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]:例えば、タブ補完は次のように使えます。

In [1]: import math

In [2]: math.s<タブキー>

math.sin math.sinh math.sqrt ...対話的にコードを書く機会が多い方や、データ分析・機械学習を行う方にとって、IPythonは非常に強力なツールとなります。

まとめ

Python対話モードは、1行入力するごとにすぐ結果を返してくれる、学習と試行錯誤に最適な環境です。

Windows・Mac・Linuxのいずれでも簡単に起動でき、数値計算から変数の確認、モジュールのインポート、ヘルプの参照まで、その場で手軽に試せます。

エラーの読み方や履歴の活用に慣れることで、デバッグ効率も大きく向上します。

標準の対話モードに慣れてきたら、IPythonなどの拡張環境も検討しつつ、「まず対話モードで試してからファイルにまとめる」という流れを身につけると、Pythonの習得がよりスムーズになります。