C#の最初の一歩として、もっともシンプルな「Hello World!」をコンソールに表示するアプリを作成し、実行するまでの流れを丁寧に解説します。

Visual Studioのインストールからプロジェクト作成、コードの確認、実行と出力の確認まで、初心者の方でも迷わない順序で進めます。

Hello Worldとは?

初心者が最初に学ぶコンソールアプリ

プログラミング学習では、まずコンソール(文字だけの画面)にメッセージを表示する小さなアプリから始めます。

C#でも例外ではなく、Hello World!は最少のコードで動作確認ができる題材です。

環境構築が正しくできているか、ビルドと実行の流れがつかめるかを短時間で確認できるため、次の学習への弾みになります。

何を表示するかとゴールの確認

本記事のゴールはコンソールに「Hello World!」という文字列を1行で表示することです。

実行できたら、実行結果の文字が正しいか(大文字小文字や感嘆符などの記号を含む)を確認しましょう。

最小の成功体験を得ることが大切です。

Visual Studioのインストール手順(.NETデスクトップ開発)

ワークロード選択とセットアップ

C#でコンソールアプリを作るには、Microsoft公式の統合開発環境(IDE)であるVisual Studioを使うのがシンプルです。

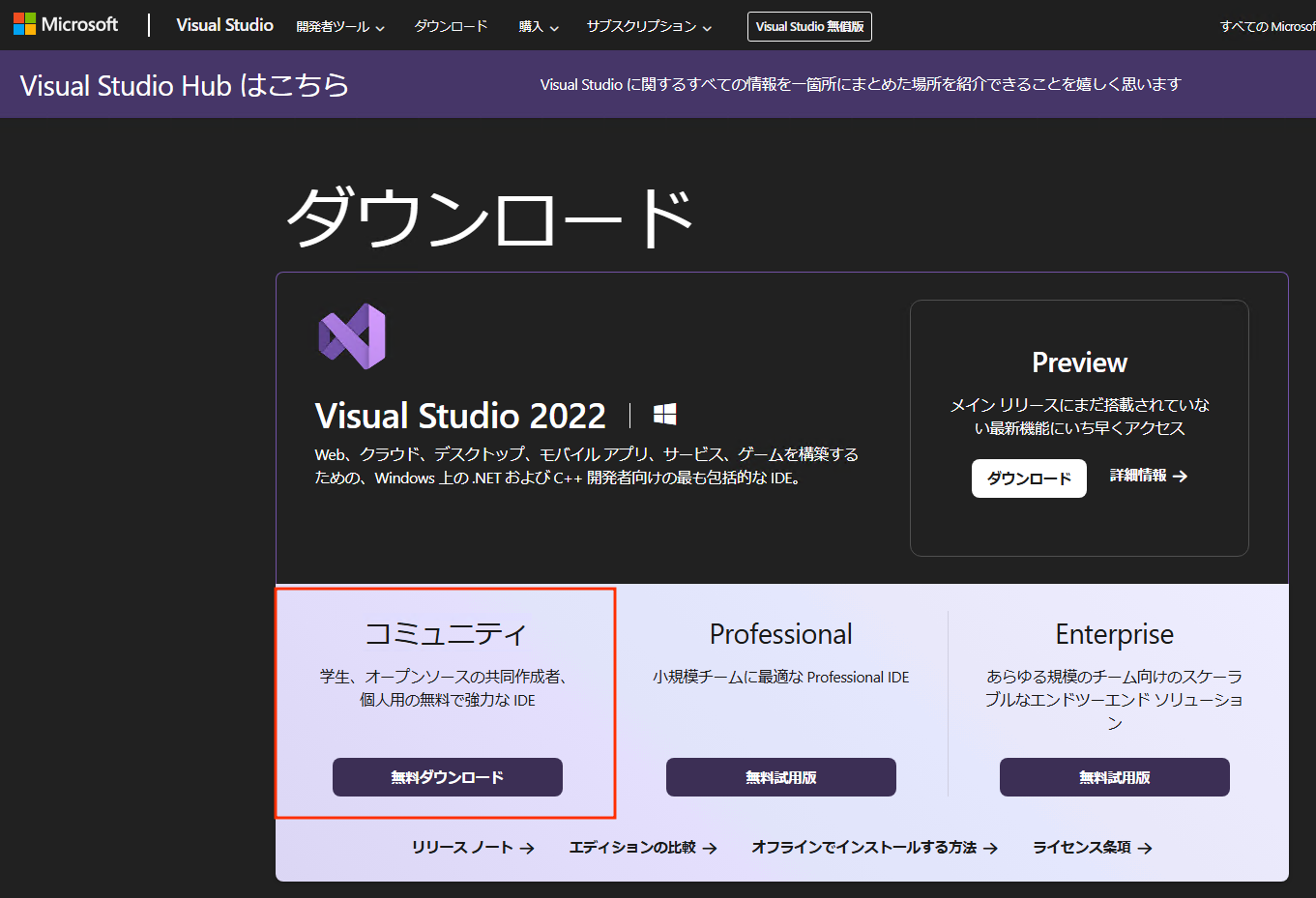

ここではWindows上で無料のVisual Studio Communityを前提に進めます。

公式サイトからVisual Studio 2022以降のインストーラーをダウンロードし、実行します。Communityエディションは個人利用で無料です。

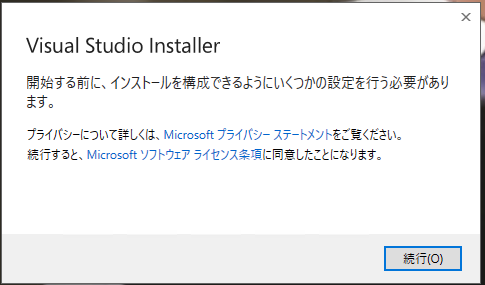

ダウンロードしたらインストーラーを起動します。

インストーラーを起動すると簡単なセットアップが行われます。

[続行]を押してください。

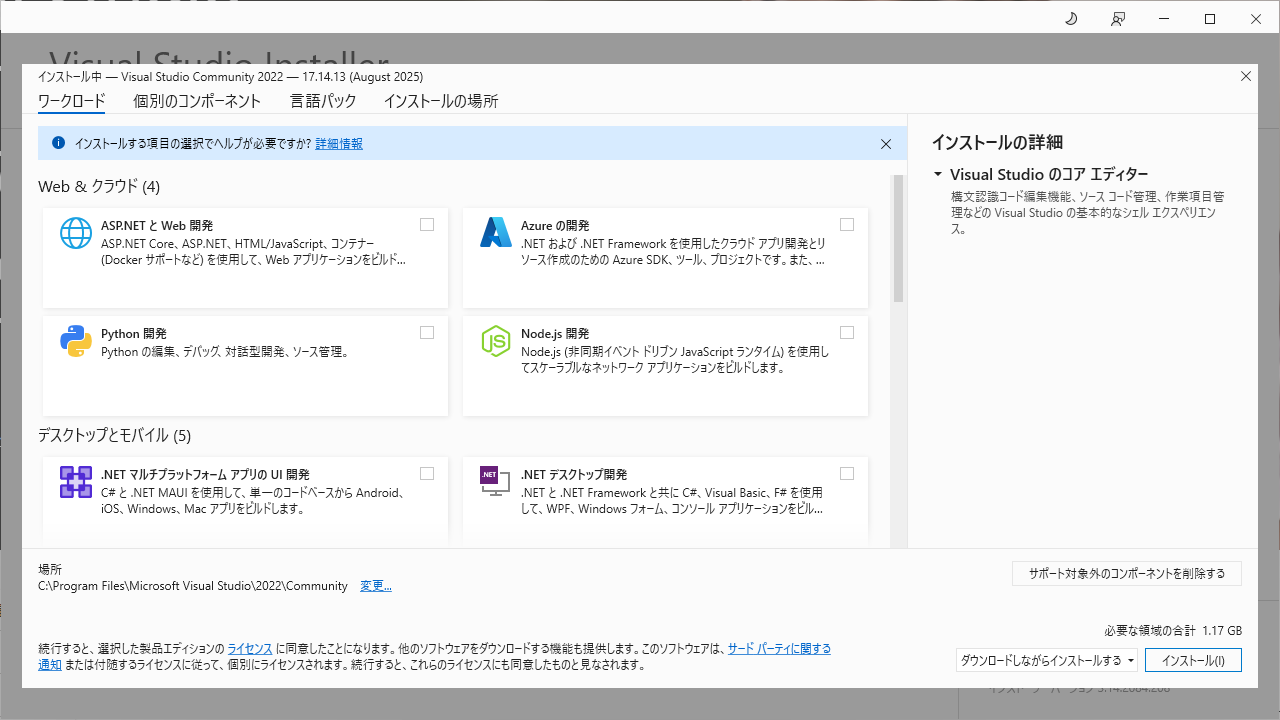

インストーラーのセットアップが完了すると、以下の画面が表示されます。

このインストーラーの「ワークロード」画面で「.NET デスクトップ開発」にチェックを入れます。

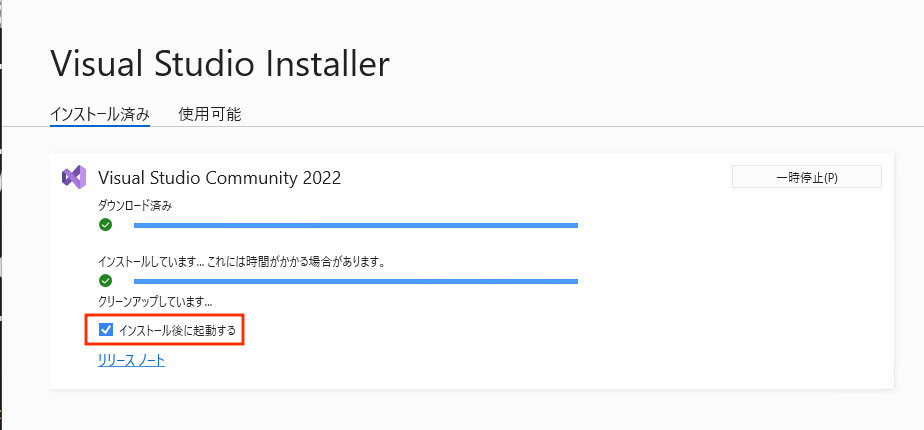

ワークロードを選択したら、右下の「インストール」をクリックして完了まで待ちます。完了後、Visual Studioを起動します。

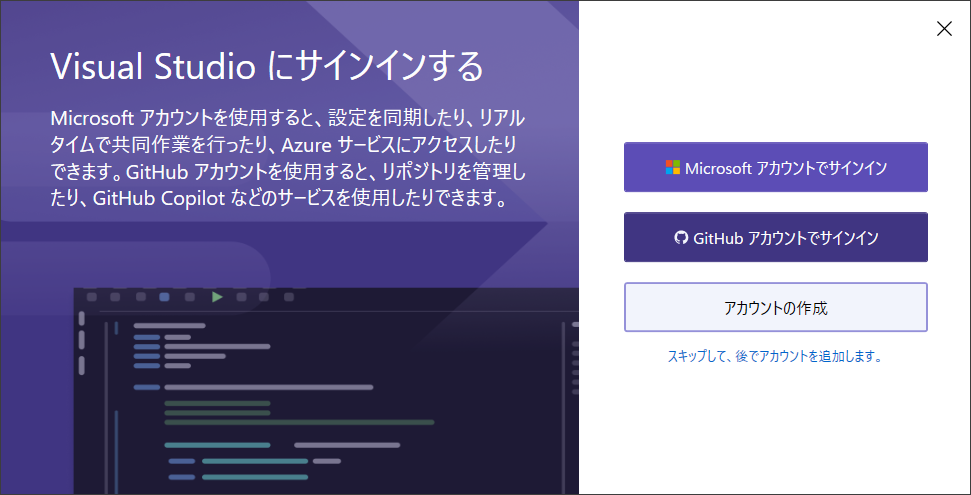

初めてVisual Studioを起動すると、MicrosoftアカウントまたはGithubアカウントでサインインする画面が表示されます。

この画面が表示されますが、サインインしなくても使えるので、[アカウントの作成]の下にある「スキップして、後でアカウントを追加します」をクリックします。

その後テーマカラーの設定画表示されますが、ダークテーマがいい人は濃色を選ぶようにしましょう。

この記事では濃色を選んだ場合の画面で解説します。

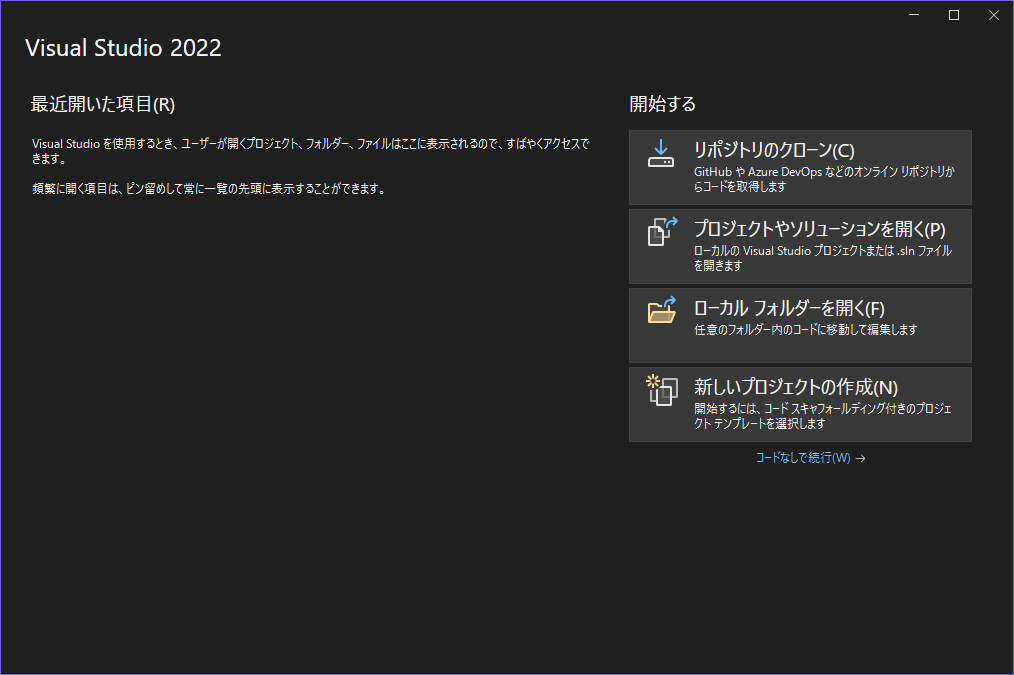

この画面が表示されたら最初のセットアップ完了です。

コンソールアプリの新規作成手順(C#)

テンプレート選択(Console App)とフレームワーク設定

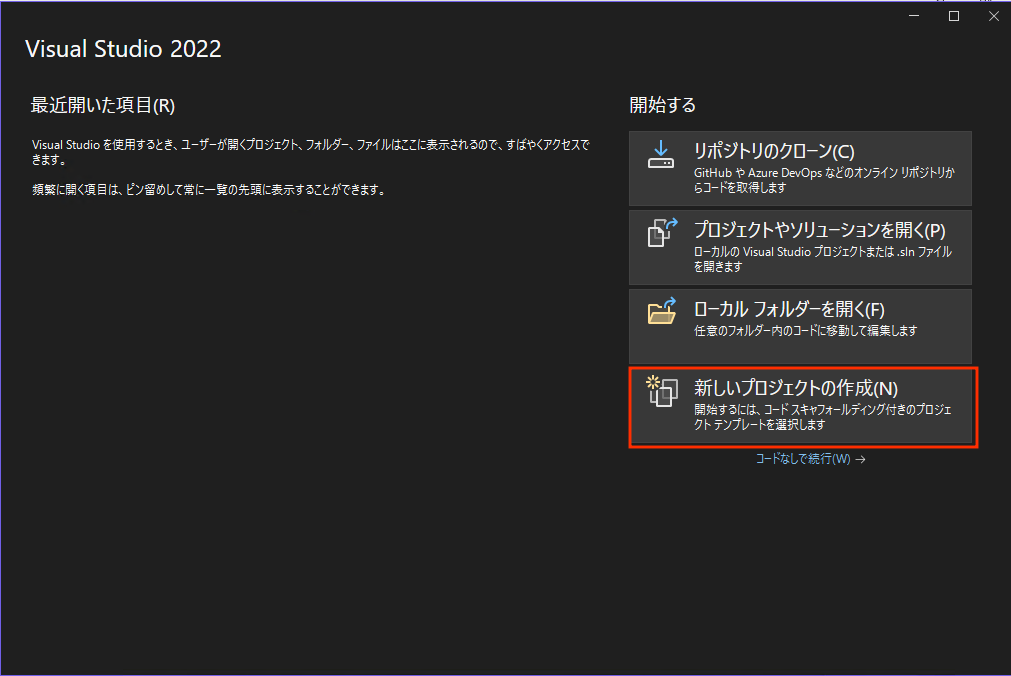

Visual Studioが起動したら、新しいコンソールアプリを作成します。

スタート画面で「新しいプロジェクトの作成」をクリックします。

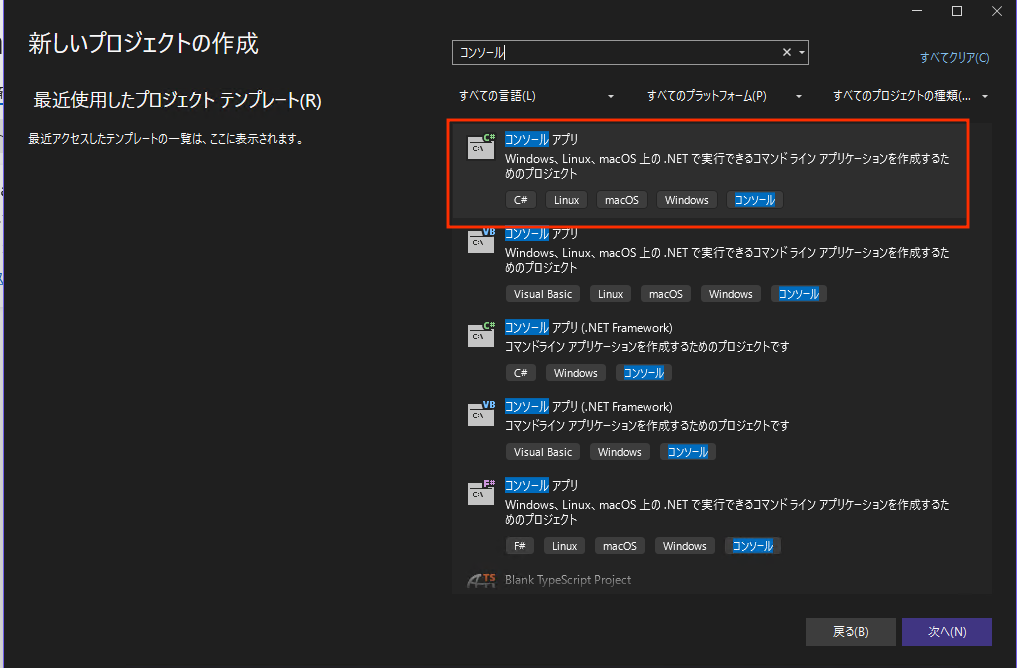

プロジェクトテンプレートの検索欄に「コンソール」と入力し、言語を「C#」で絞り込みます。

「Console App」を選択して「次へ」をクリックします。発行元がMicrosoftであることを確認すると安心です。

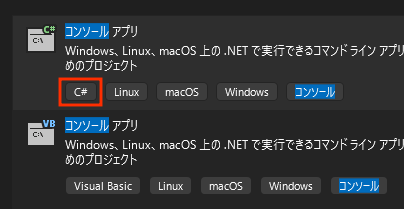

言語での絞り込みを行わない場合、全く同じ名前のコンソールアプリが2つ出てくると思いますが、プロジェクトについているタグがC#のものを選んでください。Visual Basicと書かれているプロジェクトは別物です。

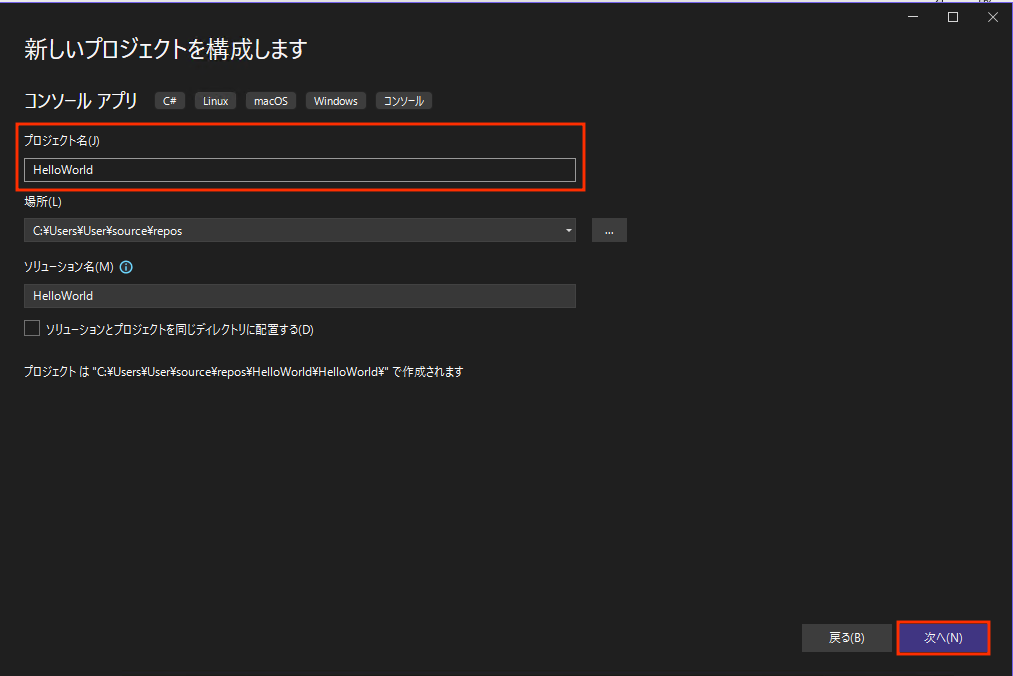

「プロジェクト名」に「HelloWorld」など分かりやすい名前を入力します。保存場所は任意で構いません。「次へ」をクリックします。

デフォルトのままでも問題ないですが、練習の意味も込めて自由に設定してみると良いでしょう。

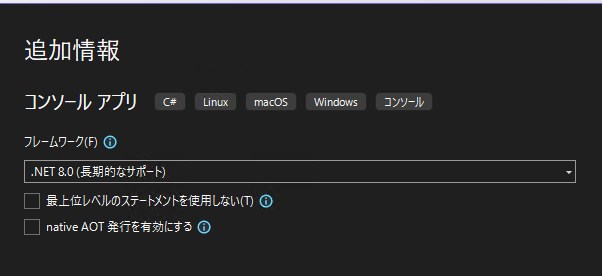

フレームワークについて今は理解する必要はありません。

「長期的なサポート」・「標準用語のサポート」と書いてたりしますが、入門レベルなら気にする必要はありません。今回は「長期的なサポート」と書かれている.NET 8.0を選択したものとします。

ただし、下2つのチェックは付けないでください。ここはC#プログラミングに慣れている人向けのオプションです。

最後に[作成]を押したらプロジェクトが作成されます。

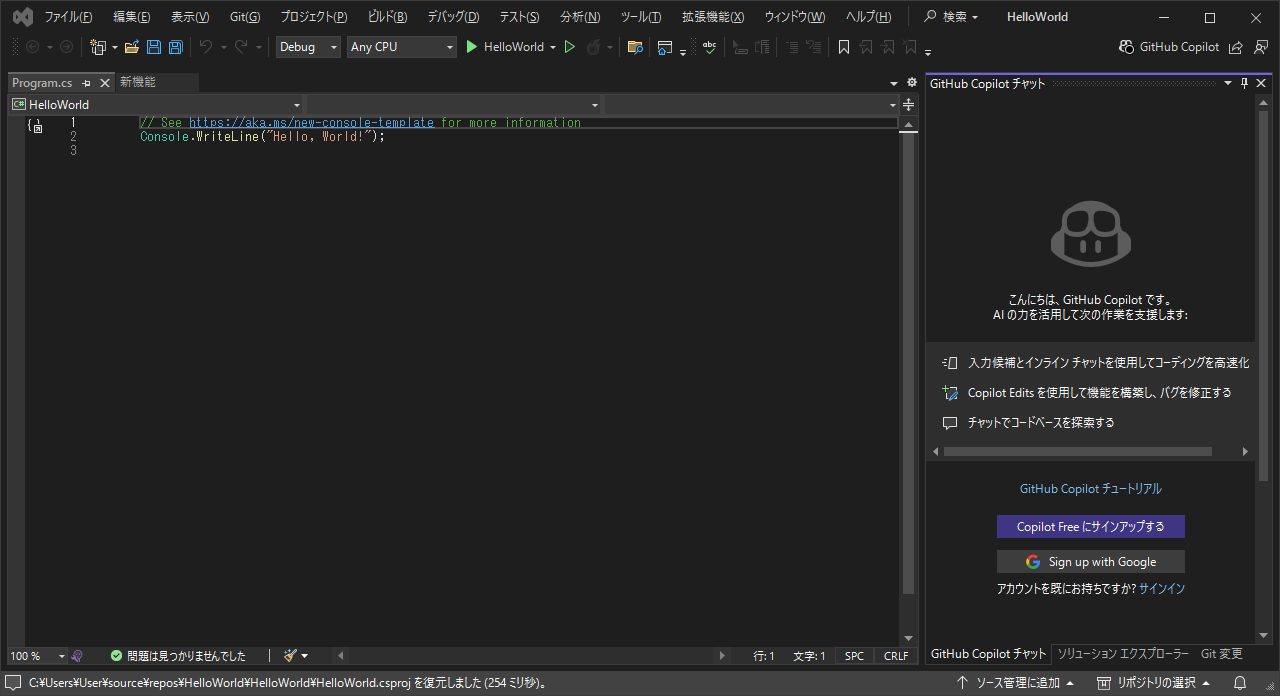

プロジェクトが作成されると、画面右側のソリューションエクスプローラーに「Program.cs」が表示されます。

これが最初に編集するファイルです。

Hello World!の実装と実行(コンソールアプリ)

Program.csを確認して実行(F5)し出力を確認

新しいテンプレートでは、C# 9以降の「トップレベルステートメント」により、最小のコードでコンソールに文字を表示できます。

Visual Studioのテンプレートには、すでに「Hello, World!」が書かれていることが多いですが、本記事に合わせて「Hello World!」に書き換えて動かしてみましょう。

Program.csの内容を確認・編集する

以下のように1行のコードになっていればOKです。

異なる文が入っている場合は、この内容に置き換えてください。

// Program.cs

// この1行でコンソールに「Hello World!」と表示し、末尾で改行します。

// Console.WriteLine は「コンソールに文字列を表示して改行する」メソッドです。

// 行末の ; (セミコロン) は文の終わりを示します。

Console.WriteLine("Hello World!");F5を押して実行してください。実行結果は次のようになります。

Hello World!実行のしかた(F5)とウィンドウがすぐ閉じる場合

Visual Studioの上部メニューで「デバッグの開始」またはキーボードのF5を押すと、ビルド後にコンソールが起動してメッセージが表示されます。

ただし、表示後にプログラムがすぐ終了するため、コンソールウィンドウが瞬時に閉じて読めない場合があります。

その際は「デバッグなしで開始(Ctrl+F5)」を使うと、プログラム終了後もウィンドウが開いたままになり、出力を確認しやすくなります。

参考として、実行方法の違いを簡単に整理します。

| 実行方法 | ショートカット | 特徴 |

|---|---|---|

| デバッグの開始 | F5 | ブレークポイントなどのデバッグ機能が使えます。終了時にウィンドウが閉じる場合があります。 |

| デバッグなしで開始 | Ctrl+F5 | 終了後もしばらくウィンドウが開いたままになり、出力を読みやすいです。 |

メッセージを変えてみる(任意)

表示する文字列を変更するだけで、自由にメッセージを作れます。

コードの基本的な編集操作に慣れるため、次のように少し書き換えて動かしてみましょう。

// Program.cs

// 好きなメッセージに書き換えて実行してみましょう。

Console.WriteLine("こんにちは C#、はじめてのコンソールアプリです!");実行結果は次のようになります。

こんにちは C#、はじめてのコンソールアプリです!よくあるつまずきの対処

- Console Appのテンプレートが見つからない場合は、「C#」で絞り込み、「すべてのプラットフォーム」を選び直して再検索してください。インストール時に「.NET デスクトップ開発」を選んだかも確認します。

- ビルドエラーが出る場合は、全角記号と半角記号の混在に注意してください。特に引用符(“)とセミコロン(;)は半角で入力します。

- 出力が文字化けする場合は、コンソールのフォントやコードページの影響があります。まずは英数字のみのメッセージで表示を試し、必要に応じてフォント設定を変更してください。

まとめ

本記事では、Visual StudioのセットアップからC#のコンソールアプリ作成、「Hello World!」の表示、実行と出力の確認までを順に解説しました。

ポイントは、.NET デスクトップ開発ワークロードを選んでインストールし、Console Appテンプレートを使い、Program.csにある1行のConsole.WriteLine("Hello World!");を実行する、という流れです。

まずはこの小さな成功体験を確実に得て、次のステップ(入力や変数など)に進む準備を整えていきましょう。