Pythonのencodeとdecodeは、文字列とバイト列を相互に変換するためのとても重要な機能です。

しかし、初心者の方は「どちらがどちら向きの変換なのか」「文字コードは何を指定すればよいのか」で混乱しがちです。

本記事では、文字列とバイト列の違いから、encode/decodeの使い方、よくあるエラーと対処法までを丁寧に解説します。

Pythonのencodeとdecodeとは

文字列とバイト列( bytes )の違い

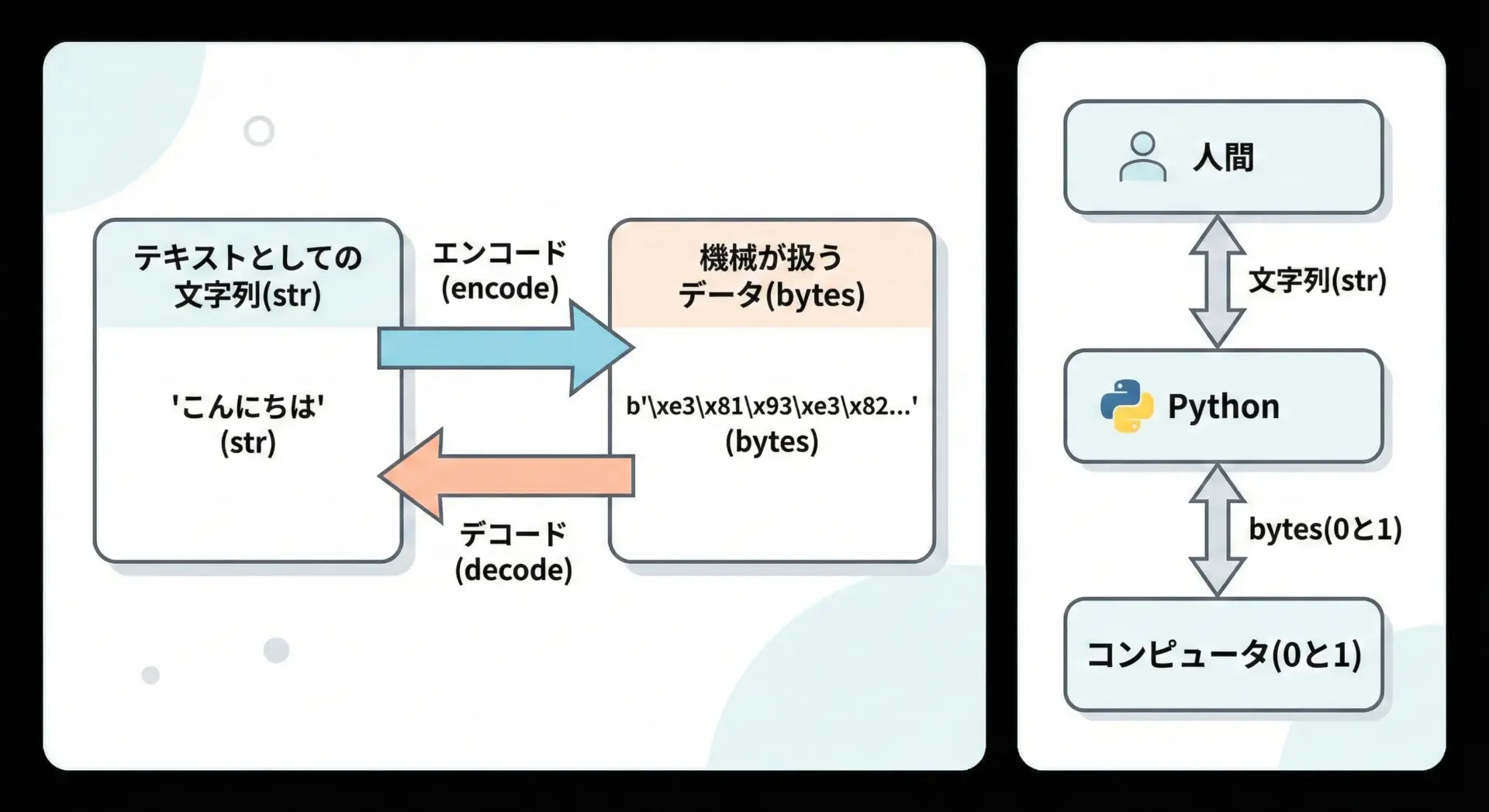

Pythonでは、文字を扱うときに大きく分けて2つのデータ型が登場します。

ひとつは文字列型(cst-code>str)、もうひとつはバイト列型(cst-code>bytes)です。

文字列型strは、人間にとって読みやすい「文字」として扱われます。

たとえば"こんにちは"や"ABC"などです。

これらは「文字の並び」という論理的な表現のため、内部的には何らかの文字コードで表現されていますが、普段はあまり意識しなくても使えます。

一方、バイト列型bytesは、コンピュータが直接扱う0と1の列を意識した形式です。

Pythonではb"ABC"やb"\xe3\x81\x93\xe3\x82\x93"のように表現されます。

見た目は少し難しく感じますが、これは「ある文字コードに基づいて数値(バイト)に変換された結果」です。

この2つの違いを簡単にまとめると次のようになります。

| 種類 | 型名 | 例 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 文字列 | str | "こんにちは" | 画面表示、ロジック、文字操作など |

| バイト列 | bytes | b"\xe3\x81\x93…" | ファイル保存、ネット送受信、バイナリ処理など |

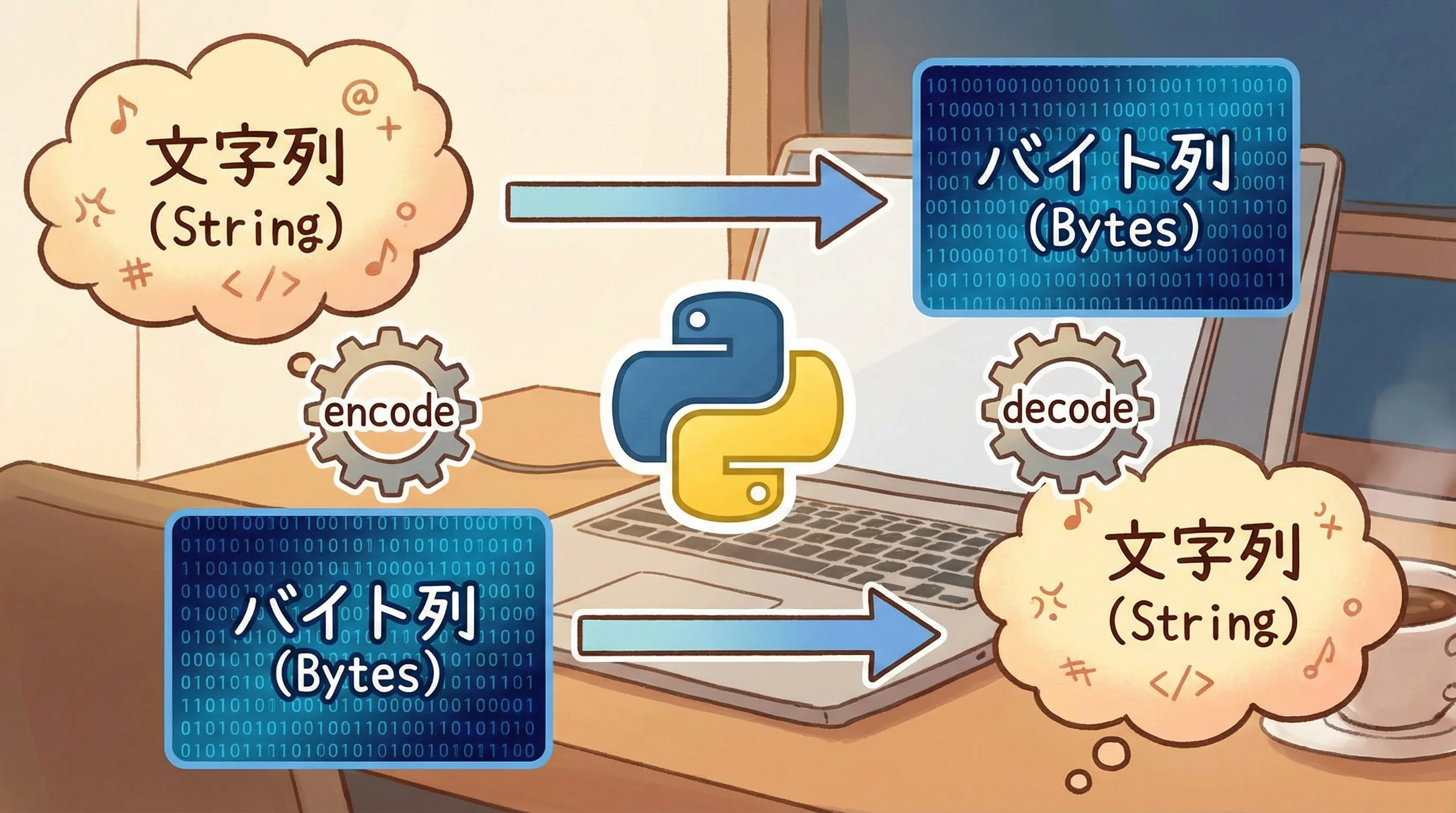

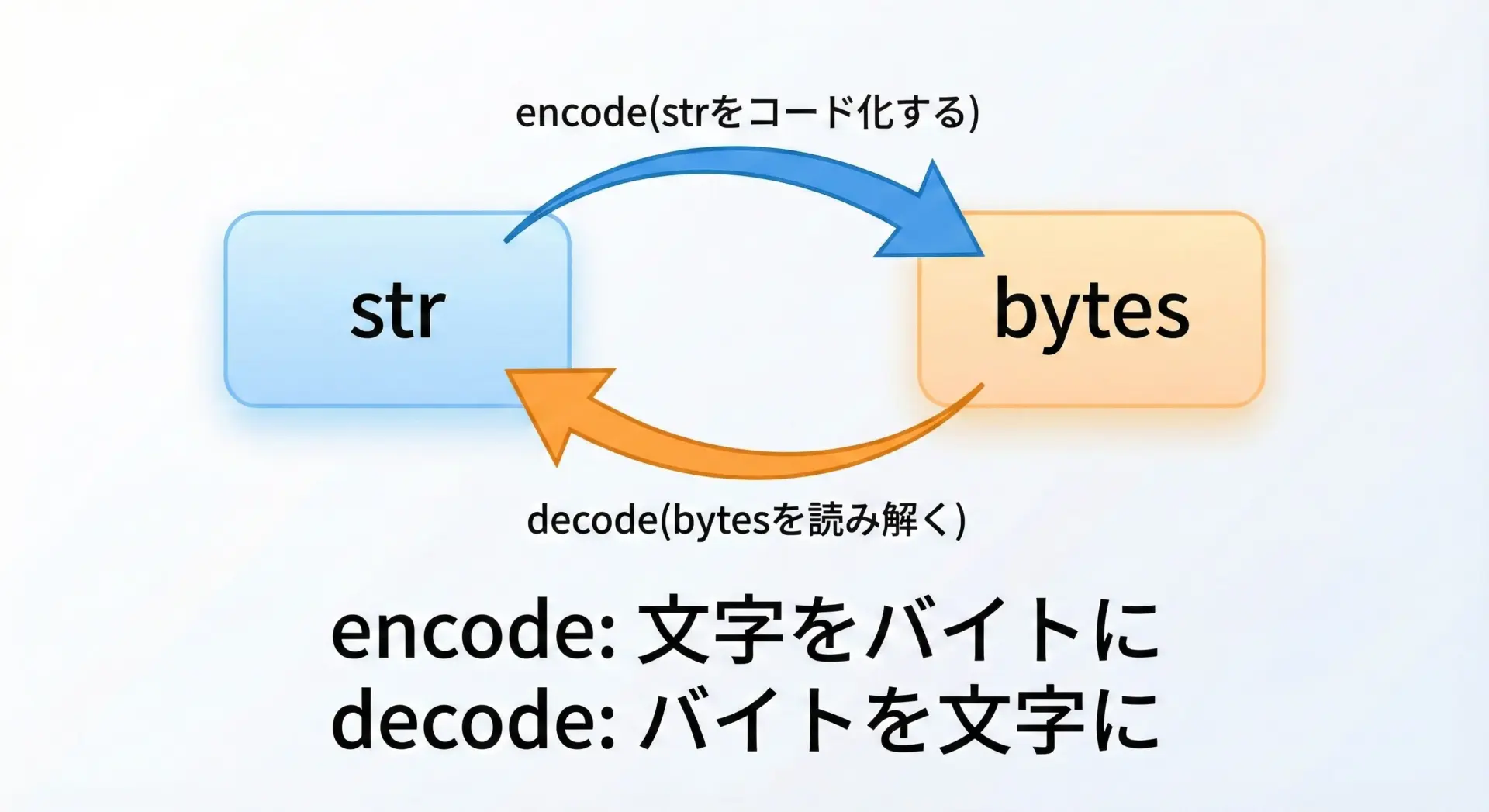

encodeとdecodeは、このstrとbytesを相互に変換するためのメソッドです。

- encode: str → bytes

- decode: bytes → str

この「どちらがどちら向きか」をまずはしっかり押さえておくことが重要です。

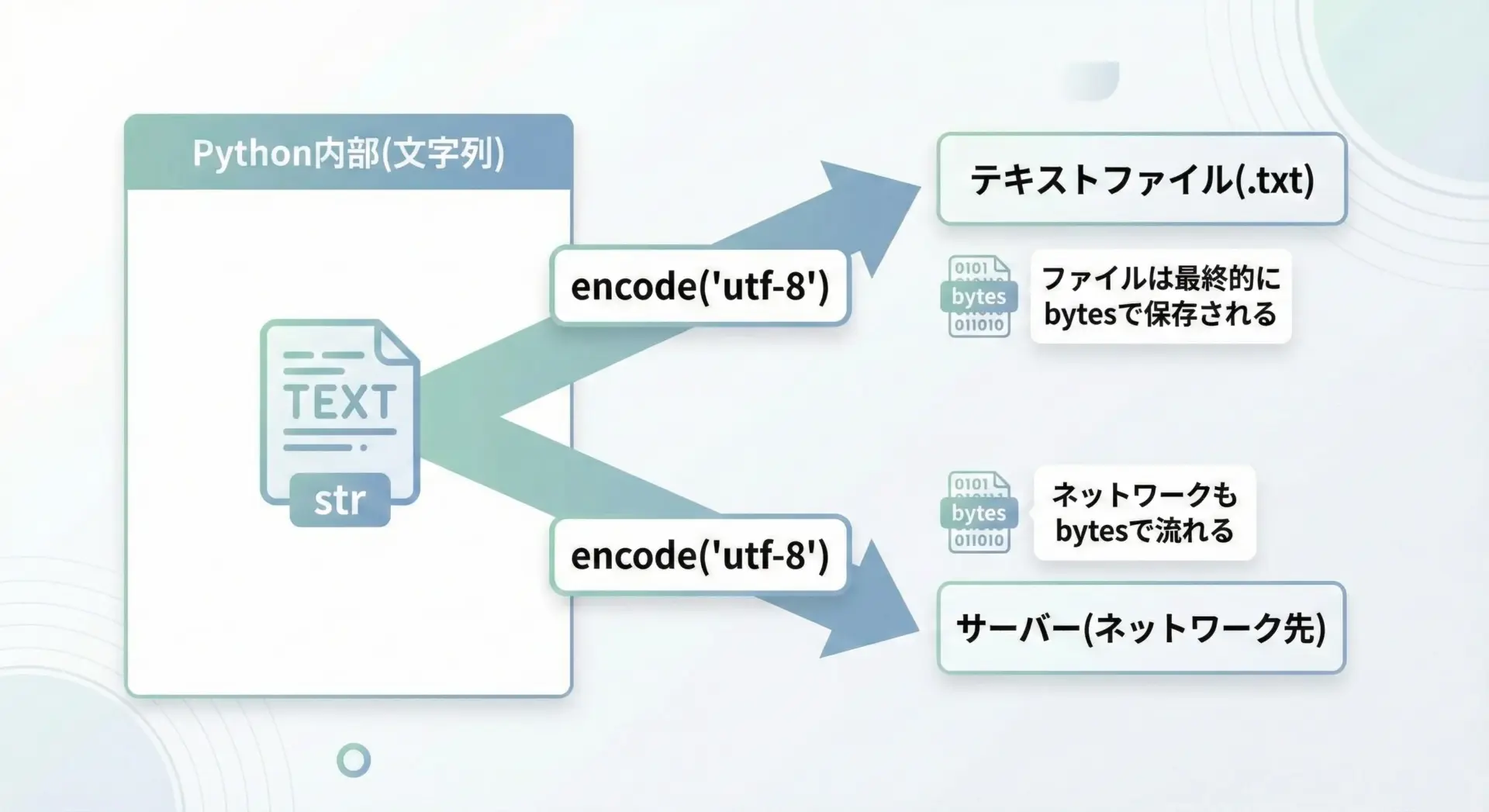

なぜエンコードとデコードが必要なのか

コンピュータは最終的にはすべてのデータを0と1(バイト列)として保存・通信します。

しかし、私たちは0と1の羅列を直接読み書きすることはできません。

そこで、人間が読める「文字列」と、コンピュータ向けの「バイト列」を橋渡しする作業が必要になります。

この橋渡しがencodeとdecodeです。

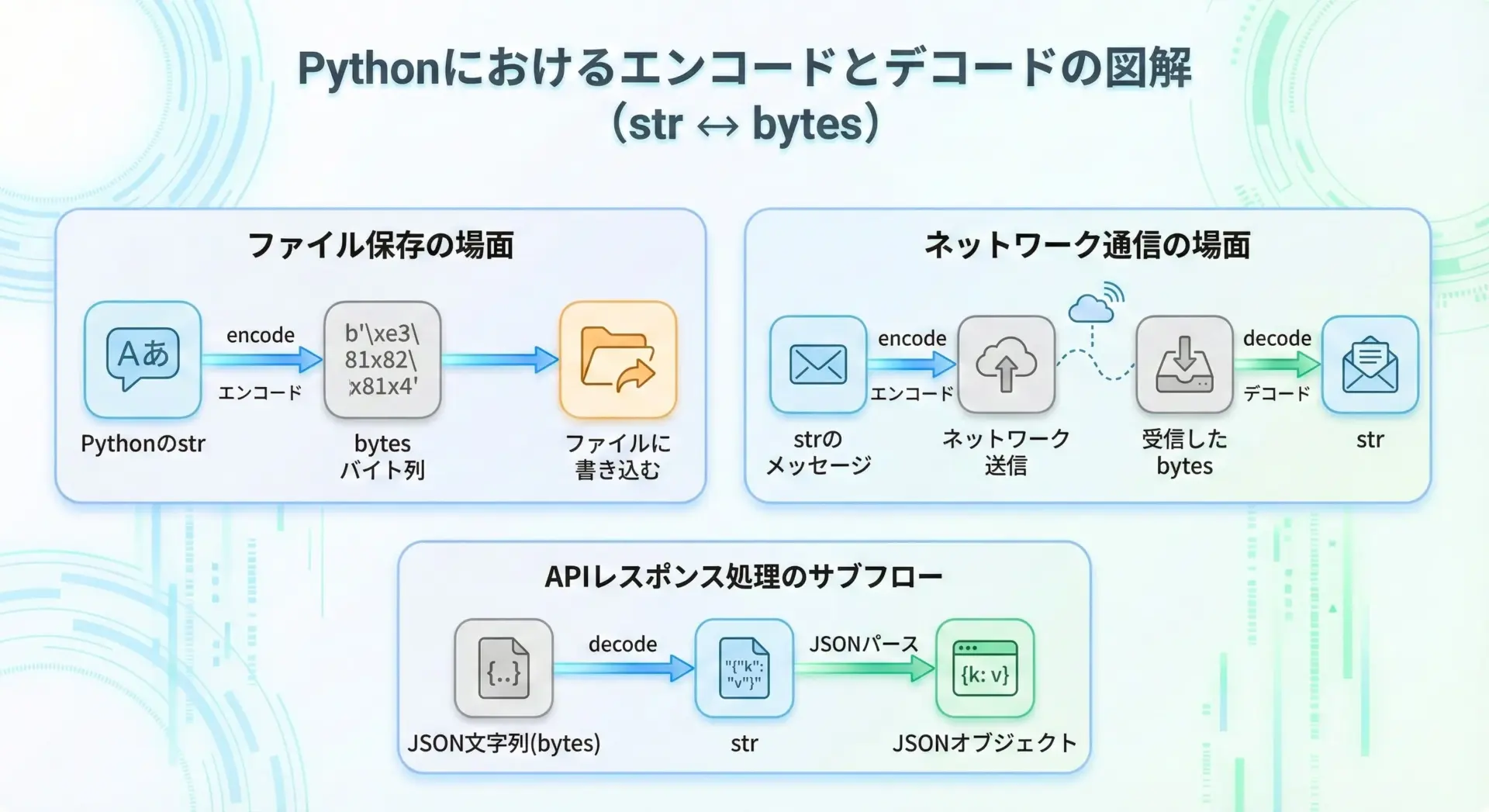

例えば、次のような場面では必ずエンコードやデコードが関係しています。

- テキストファイルに日本語を保存するとき

- ネットワーク経由でメッセージやJSONを送受信するとき

- Web APIのレスポンスを読み取るとき

- データベースに文字列を保存・取得するとき

Pythonでは内部的に多くの箇所で自動的にエンコード・デコードを行っていますが、ファイルやネットワークを自分で扱うときは、どこでエンコードするか、どこでデコードするかを意識する必要があります。

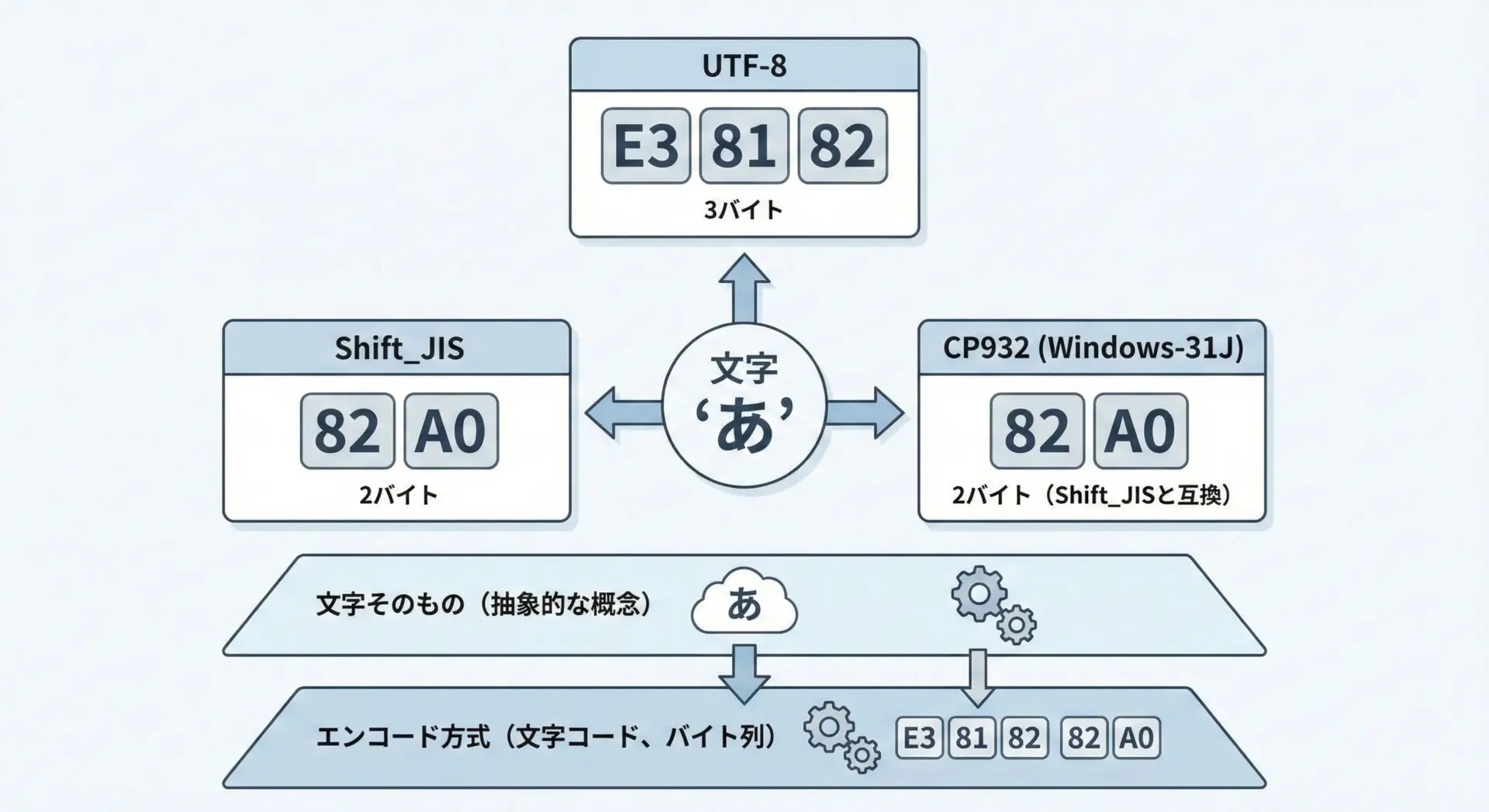

よく使う文字コード(UTF-8など)の基本

encodeやdecodeではencoding(文字コード)を必ず意識しなければなりません。

文字コードとは、「どの文字にどの数値(バイト列)を割り当てるか」という取り決めです。

代表的な文字コードには次のようなものがあります。

| 文字コード | 特徴 | Pythonでの指定名の例 |

|---|---|---|

| UTF-8 | 世界中の文字をほぼ網羅。現代の標準 | "utf-8" |

| Shift_JIS | 旧来の日本語環境でよく使われた文字コード | "shift_jis" |

| CP932 | Windows日本語向けのShift_JIS互換系 | "cp932" |

| EUC-JP | 一部Unix系で使われた日本語コード | "euc_jp" |

同じ「文字列」でも、文字コードが違うとバイト列の中身はまったく変わります。

そのため、encodeとdecodeでは「どの文字コードで変換するか」を正しく指定することが重要です。

とくに、ファイルやAPIの仕様で「UTF-8で送ります」「Shift_JISで保存します」と決められている場合は、その指定に合わせる必要があります。

encodeの使い方

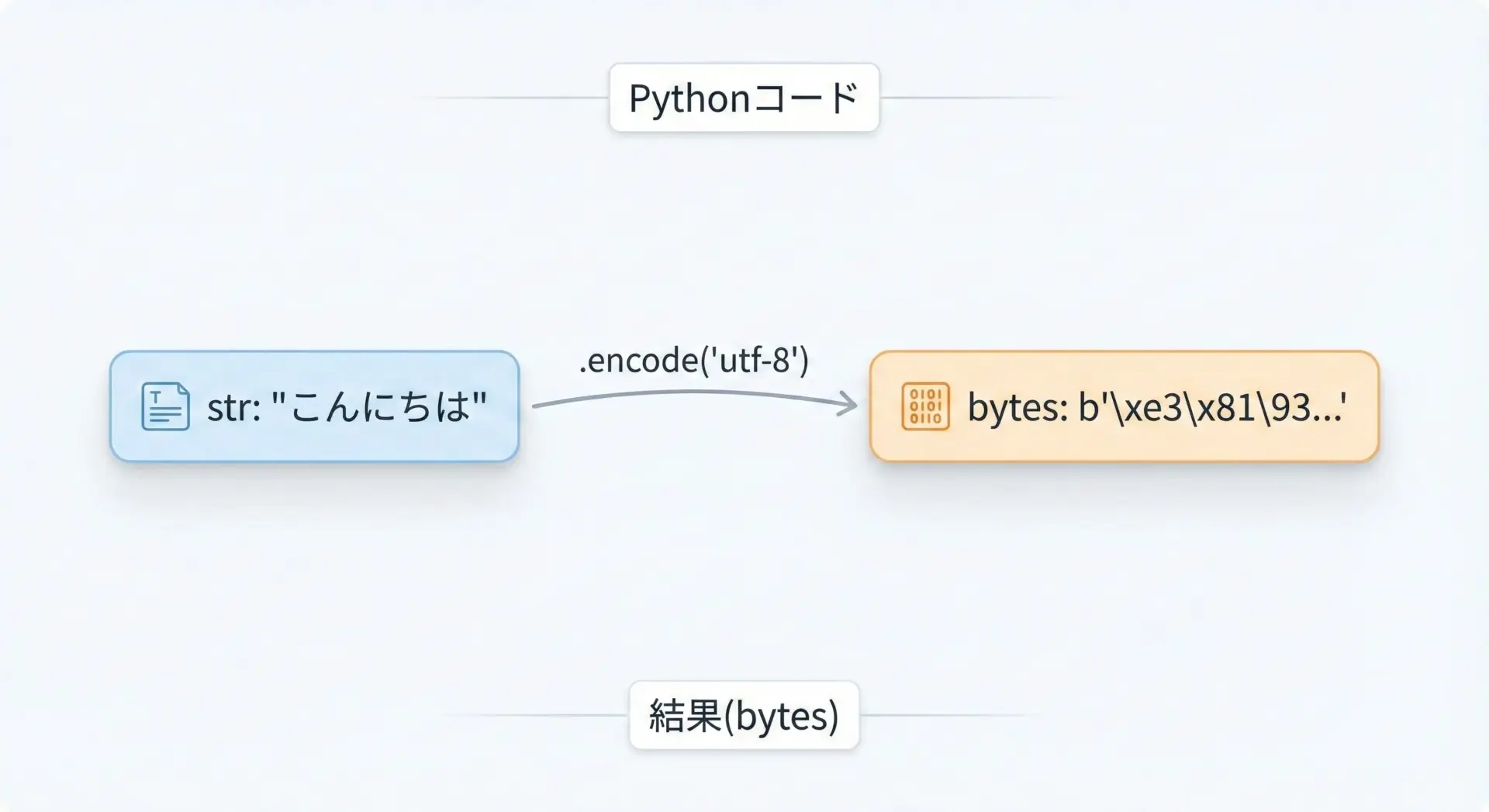

str.encodeの基本的な書き方

Pythonでエンコードを行うときは、文字列オブジェクトstrに対して.encode()メソッドを呼び出します。

基本的な書き方は次のようになります。

# 文字列からバイト列へ変換する基本形

text = "こんにちは" # str型

data = text.encode("utf-8") # bytes型に変換

print(text, type(text)) # 元はstr

print(data, type(data)) # 変換後はbytesこんにちは <class 'str'>

b'\xe3\x81\x93\xe3\x82\x93\xe3\x81\xab\xe3\x81\xa1\xe3\x81\xaf' <class 'bytes'>ここでは"utf-8"という文字コードを指定して、文字列をUTF-8のバイト列へ変換しています。

encodeは必ずstrに対して呼び出すという点を覚えておいてください。

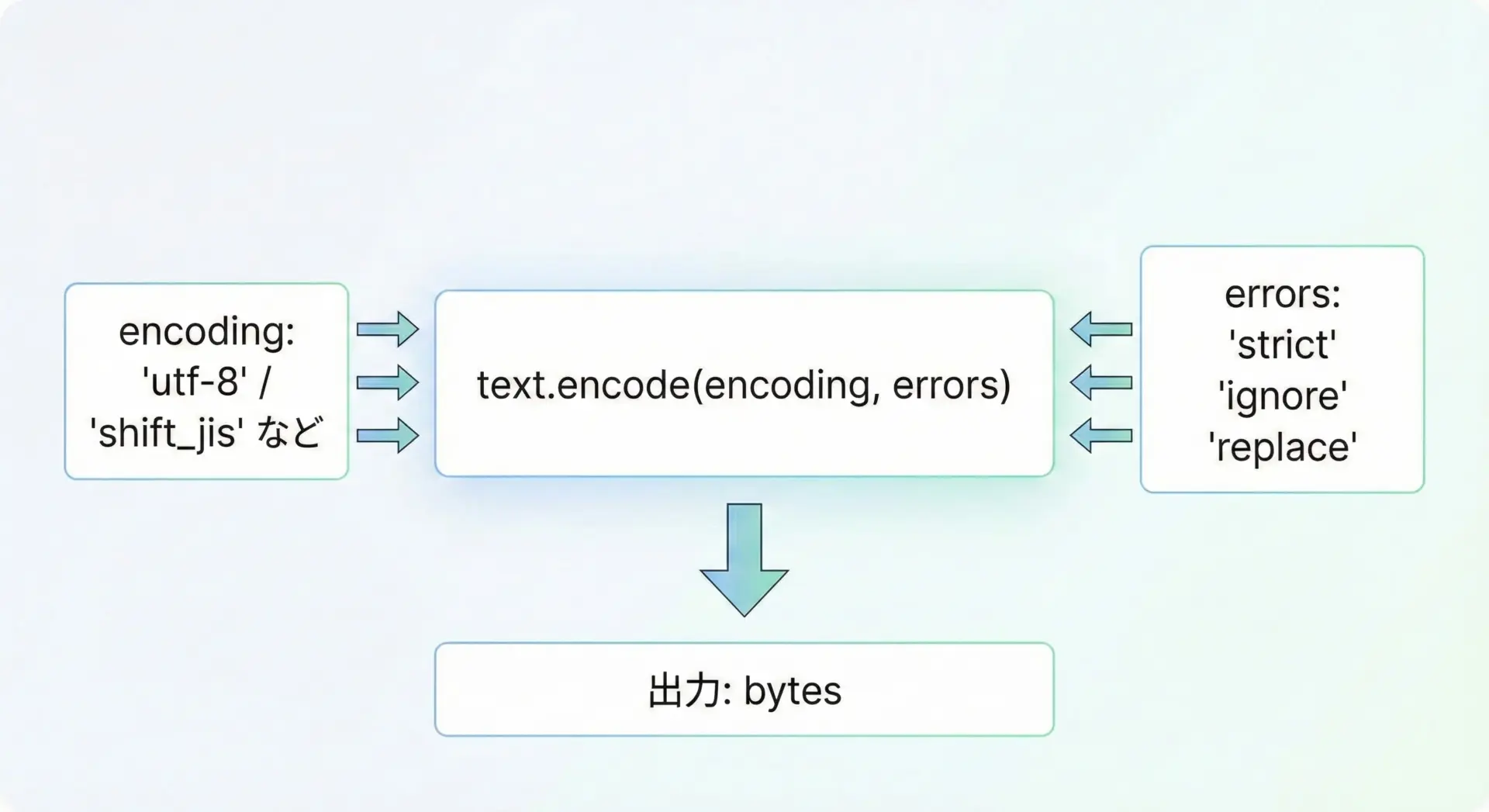

encodeで指定するencodingとエラー処理

str.encodeには主に次のような引数があります。

encoding: 文字コード名(省略可能)errors: エラーが起きたときの扱い方(省略可能)

encoding(文字コード)の指定

encodingを省略すると、多くの環境では"utf-8"が使われます。

しかし、環境やバージョンによって異なる可能性もあり、またコードの意図も分かりづらくなるため、基本的には明示的に"utf-8"などを指定することをおすすめします。

text = "こんにちは"

# encoding省略(多くの環境でutf-8になるが、明示した方が安全)

data1 = text.encode()

# encodingを明示

data2 = text.encode("utf-8")

data3 = text.encode("shift_jis")

print(data1)

print(data2)

print(data3)b'\xe3\x81\x93\xe3\x82\x93\xe3\x81\xab\xe3\x81\xa1\xe3\x81\xaf'

b'\xe3\x81\x93\xe3\x82\x93\xe3\x81\xab\xe3\x81\xa1\xe3\x81\xaf'

b'\x82\xb1\x82\xf1\x82\xc9\x82\xbf\x82\xcd'同じ"こんにちは"でも、UTF-8とShift_JISでバイト列が異なることが分かります。

errors(エラー処理)の指定

エンコード時に、その文字コードでは表現できない文字が含まれているとUnicodeEncodeErrorが発生します。

そのときの挙動をerrorsで制御できます。

よく使う指定は次の通りです。

| errors | 挙動の概要 |

|---|---|

| strict | デフォルト。表現できない文字があれば例外を送出 |

| ignore | 表現できない文字を無視(削除)して続行 |

| replace | 表現できない文字を'?'などに置き換え |

具体例を見てみます。

text = "漢字と絵文字🙂を含むテキスト"

# Shift_JISで表現できない文字がある場合

try:

data_strict = text.encode("shift_jis", errors="strict")

except UnicodeEncodeError as e:

print("strict:", e)

# 無視する場合

data_ignore = text.encode("shift_jis", errors="ignore")

print("ignore:", data_ignore)

# 置き換える場合

data_replace = text.encode("shift_jis", errors="replace")

print("replace:", data_replace)strict: 'shift_jis' codec can't encode character '\U0001f642' in position 5: illegal multibyte sequence

ignore: b'\x8a\xbf\x8e\x9a\x82\xc6\x95F\x8a\x4a\x82\xf0\x8dO\x82\xe8\x83e\x83L\x83X\x83g'

replace: b'\x8a\xbf\x8e\x9a\x82\xc6? \x82\xf0\x8dO\x82\xe8\x83e\x83L\x83X\x83g'厳密に文字を保存したい場合はstrict、とにかく処理を止めたくない場合はignoreやreplaceを使う、という使い分けになります。

encodeの具体例

ここでは、実際にどのような場面でencodeを使うのか、簡単な例で確認します。

例1: 日本語をUTF-8でバイト列に変換

# 日本語文字列をUTF-8でエンコードする例

message = "Pythonで文字コードを学ぶ"

# UTF-8のバイト列に変換

data = message.encode("utf-8")

print("元の文字列:", message)

print("エンコード結果:", data)

print("バイト数:", len(data)) # 何バイトになったか確認元の文字列: Pythonで文字コードを学ぶ

エンコード結果: b'Python\xe3\x81\xa7\xe6\x96\x87\xe5\xad\x97\xe3\x82\xb3\xe3\x83\xbc\xe3\x83\x89\xe3\x82\x92\xe5\xad\xa6\xe3\x81\xb6'

バイト数: 34例2: 異なる文字コードでエンコードしてバイト数を比較

text = "あいうえお"

data_utf8 = text.encode("utf-8")

data_sjis = text.encode("shift_jis")

print("UTF-8:", data_utf8, "長さ:", len(data_utf8))

print("Shift_JIS:", data_sjis, "長さ:", len(data_sjis))UTF-8: b'\xe3\x81\x82\xe3\x81\x84\xe3\x81\x86\xe3\x81\x88\xe3\x81\x8a' 長さ: 15

Shift_JIS: b'\x82\xa0\x82\xa2\x82\xa4\x82\xa6\x82\xa8' 長さ: 10このように、同じ文字列でも文字コードによってバイト数や中身が変わることが分かります。

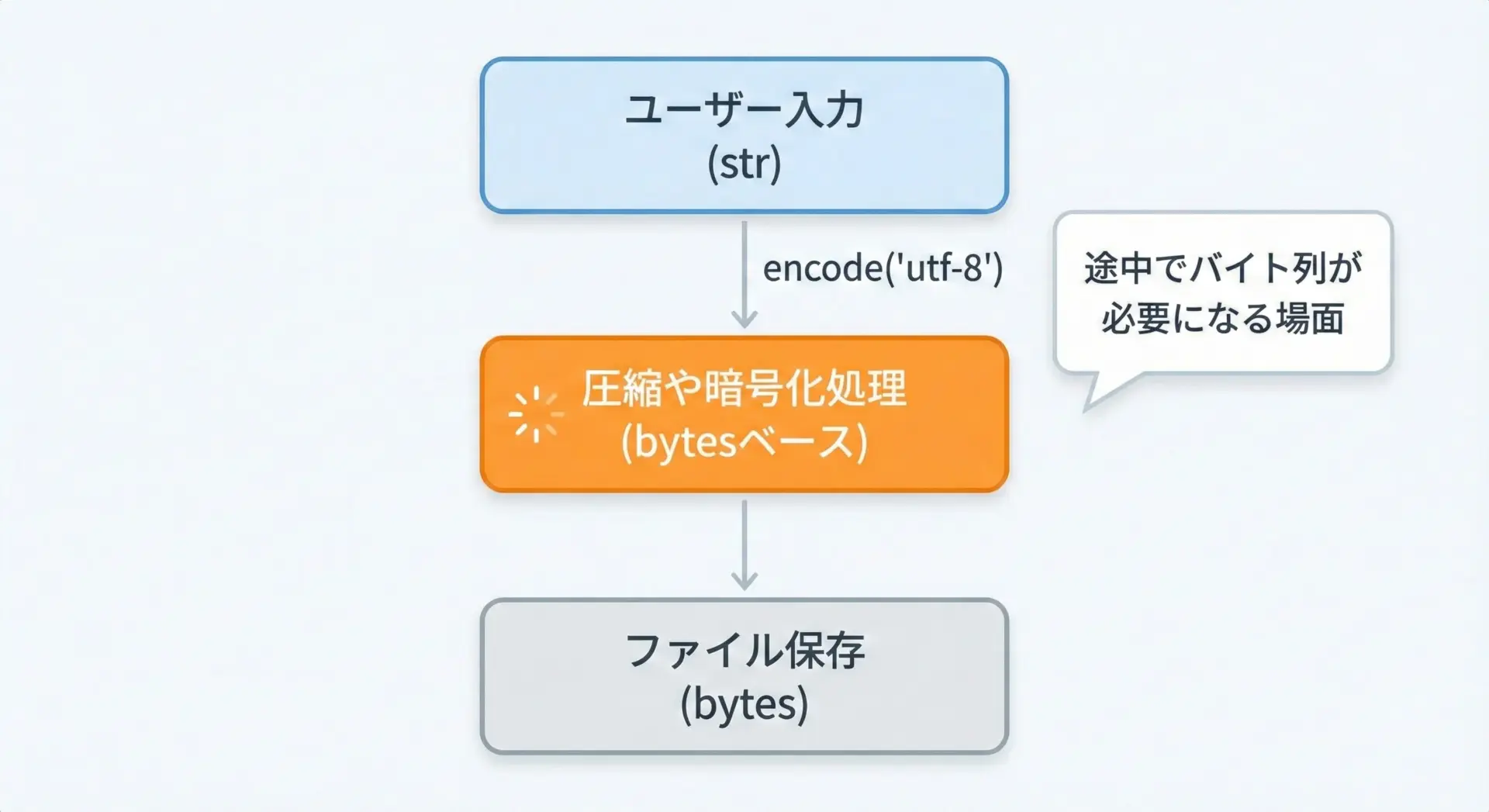

ファイル保存やネットワーク通信でのencodeの役割

ファイルやネットワーク通信では、最終的には必ずバイト列がやり取りされます。

そのため、Pythonで文字列を扱っていても、保存や送信の直前でencodeが必要になります。

簡単な例として、openを使ったファイル保存を見てみます。

# テキストファイルにUTF-8で保存する例

text = "ファイルに保存するテキストです。"

# バイトモードで開き、手動でencodeして書き込む

with open("sample_bytes.txt", "wb") as f: # "wb" はバイナリ書き込みモード

data = text.encode("utf-8") # str → bytes

f.write(data) # bytesを書き込む(このコードを実行すると、カレントディレクトリに sample_bytes.txt が生成されます)実は、Pythonのopenで"w"モードとencodingを指定すれば、内部で自動的にencodeしてくれます。

# テキストモードで開くと自動的にエンコードされる

text = "自動的にUTF-8で保存されます。"

with open("sample_text.txt", "w", encoding="utf-8") as f:

f.write(text) # ここではstrを書いているが、内部でencodeされる(このコードを実行すると、sample_text.txt がUTF-8で保存されます)ネットワーク通信でも同様に、ソケットに送る前やHTTPリクエストボディを作るときにencodeすることが多いです。

例えば、HTTPライブラリの中でも、文字列を送信する際には内部でエンコードが行われています。

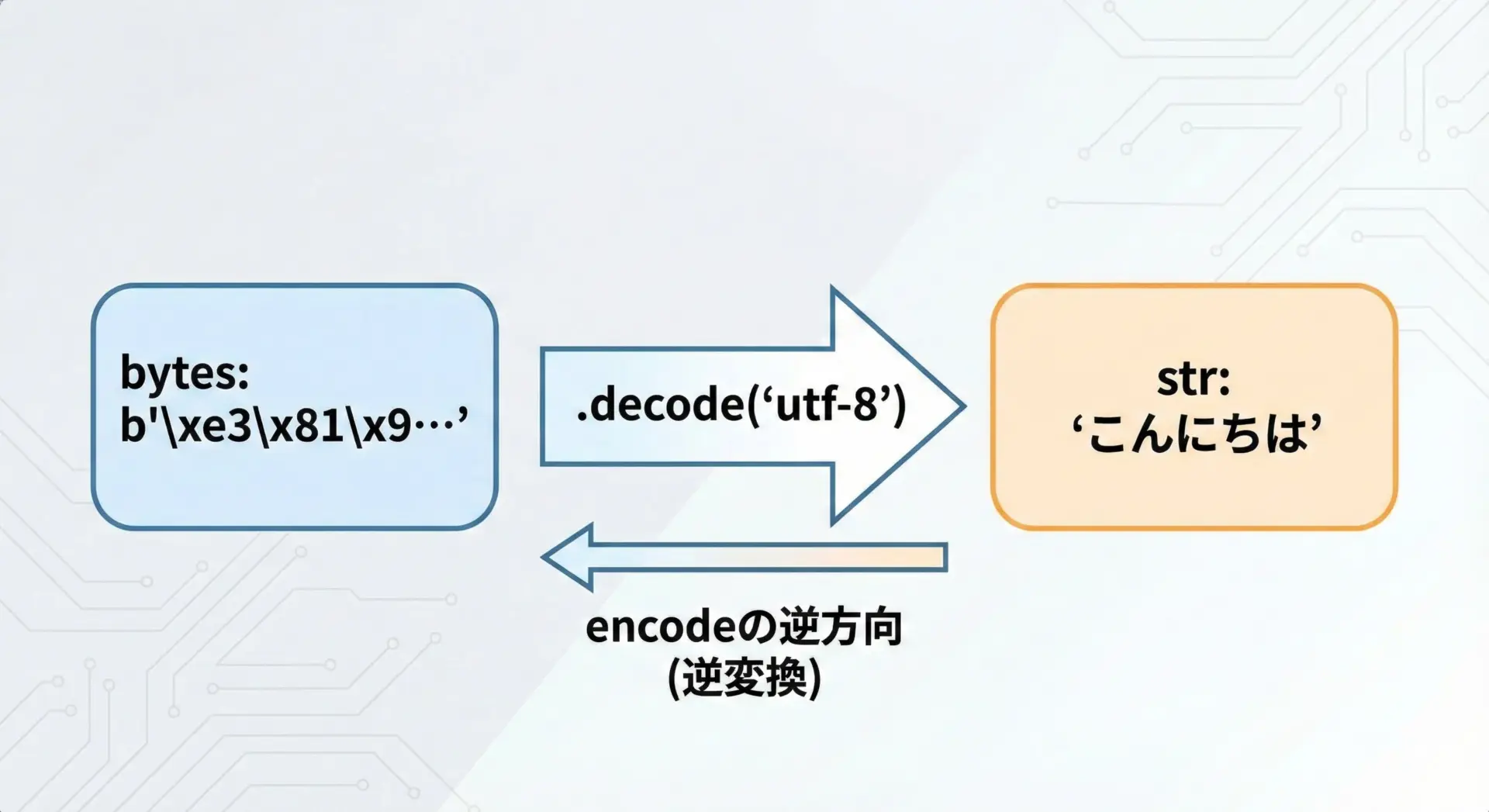

decodeの使い方

bytes.decodeの基本的な書き方

decodeはencodeの逆方向の操作です。

bytesからstrへ変換します。

基本的な書き方は次のようになります。

# バイト列から文字列へ変換する基本形

data = b'\xe3\x81\x93\xe3\x82\x93\xe3\x81\xab\xe3\x81\xa1\xe3\x81\xaf' # bytes型

text = data.decode("utf-8") # str型に変換

print(data, type(data)) # 元はbytes

print(text, type(text)) # 変換後はstrb'\xe3\x81\x93\xe3\x82\x93\xe3\x81\xab\xe3\x81\xa1\xe3\x81\xaf' <class 'bytes'>

こんにちは <class 'str'>.decode()はbytes型のオブジェクトに対して呼び出す点が重要です。

strに対して.decode()を呼ぶとエラーになります。

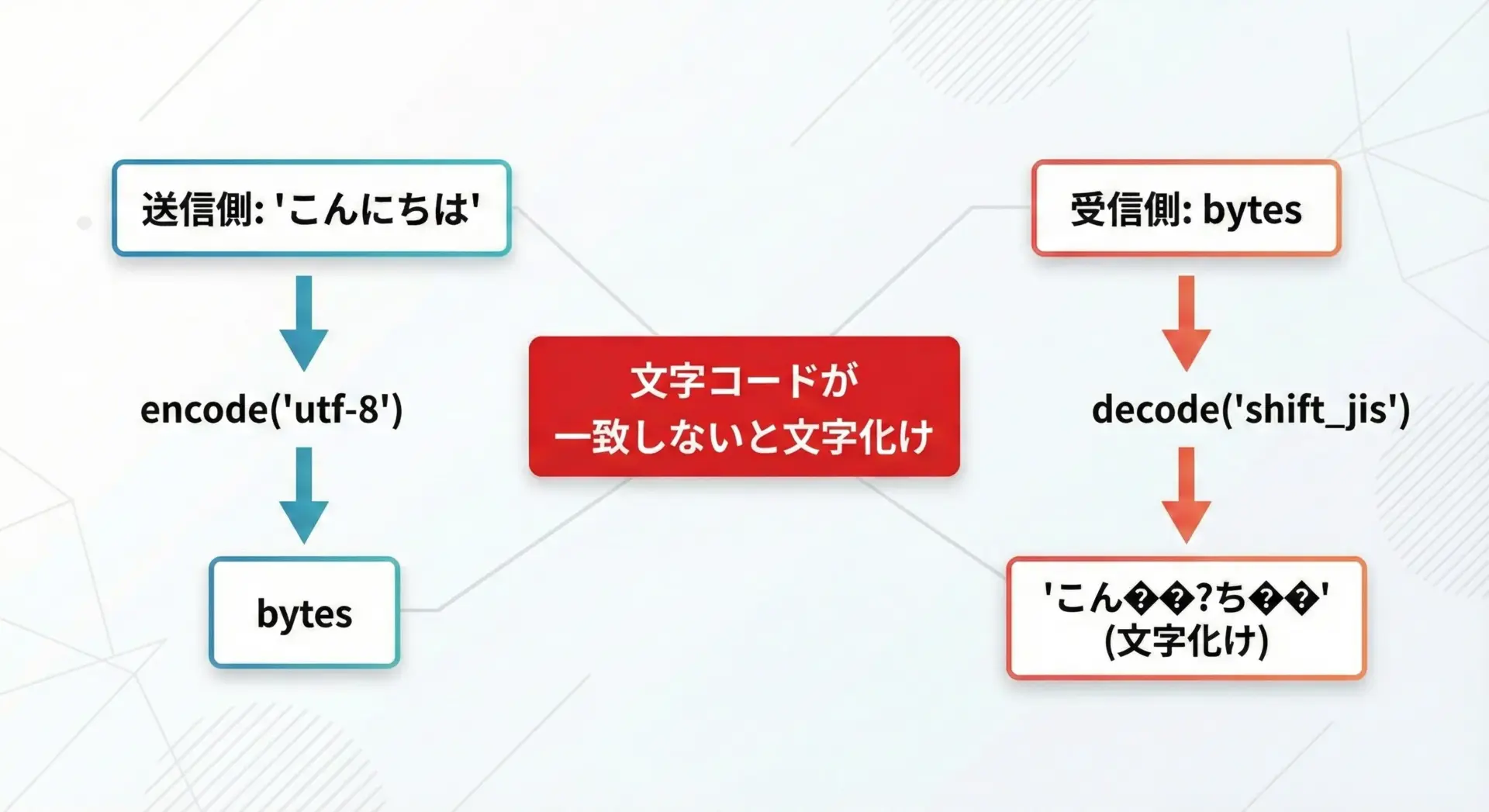

decodeで気をつける文字コードの指定

decodeでは「どの文字コードでエンコードされたbytesなのか」を正しく指定する必要があります。

ここを間違えると、いわゆる文字化けが発生します。

# UTF-8でエンコードされたバイト列

data_utf8 = "こんにちは".encode("utf-8")

# 正しくUTF-8としてデコード

text_ok = data_utf8.decode("utf-8")

print("正しいdecode:", text_ok)

# 間違ってShift_JISとしてデコードしようとする例

try:

text_ng = data_utf8.decode("shift_jis")

print("間違ったdecode:", text_ng) # 実行環境によっては例外・文字化けなど

except UnicodeDecodeError as e:

print("エラー発生:", e)正しいdecode: こんにちは

エラー発生: 'shift_jis' codec can't decode byte 0x83 in position 4: illegal multibyte sequence実際のアプリケーションでは、ファイルやAPIの仕様書を確認して「UTF-8なのか、Shift_JISなのか」を必ず合わせることが重要です。

送信側と受信側で文字コードが一致して初めて、正しくdecodeできます。

decodeの具体例

例1: 単純なバイト列のdecode

# bytesリテラルから文字列に戻す例

data = b'Python\xe3\x81\xa7\xe6\x96\x87\xe5\xad\x97\xe3\x82\xb3\xe3\x83\xbc\xe3\x83\x89'

text = data.decode("utf-8")

print("バイト列:", data)

print("デコード結果:", text)バイト列: b'Python\xe3\x81\xa7\xe6\x96\x87\xe5\xad\x97\xe3\x82\xb3\xe3\x83\xbc\xe3\x83\x89'

デコード結果: Pythonで文字コード例2: 異なる文字コードでエンコードされたバイト列のdecode

# 同じ日本語を異なる文字コードでエンコードして、正しくdecodeする例

text = "エンコードとデコード"

data_utf8 = text.encode("utf-8")

data_sjis = text.encode("shift_jis")

decoded_utf8 = data_utf8.decode("utf-8")

decoded_sjis = data_sjis.decode("shift_jis")

print("UTF-8からdecode:", decoded_utf8)

print("Shift_JISからdecode:", decoded_sjis)UTF-8からdecode: エンコードとデコード

Shift_JISからdecode: エンコードとデコードこのように、エンコード時と同じ文字コードを指定してdecodeすれば、必ず元の文字列に戻せます。

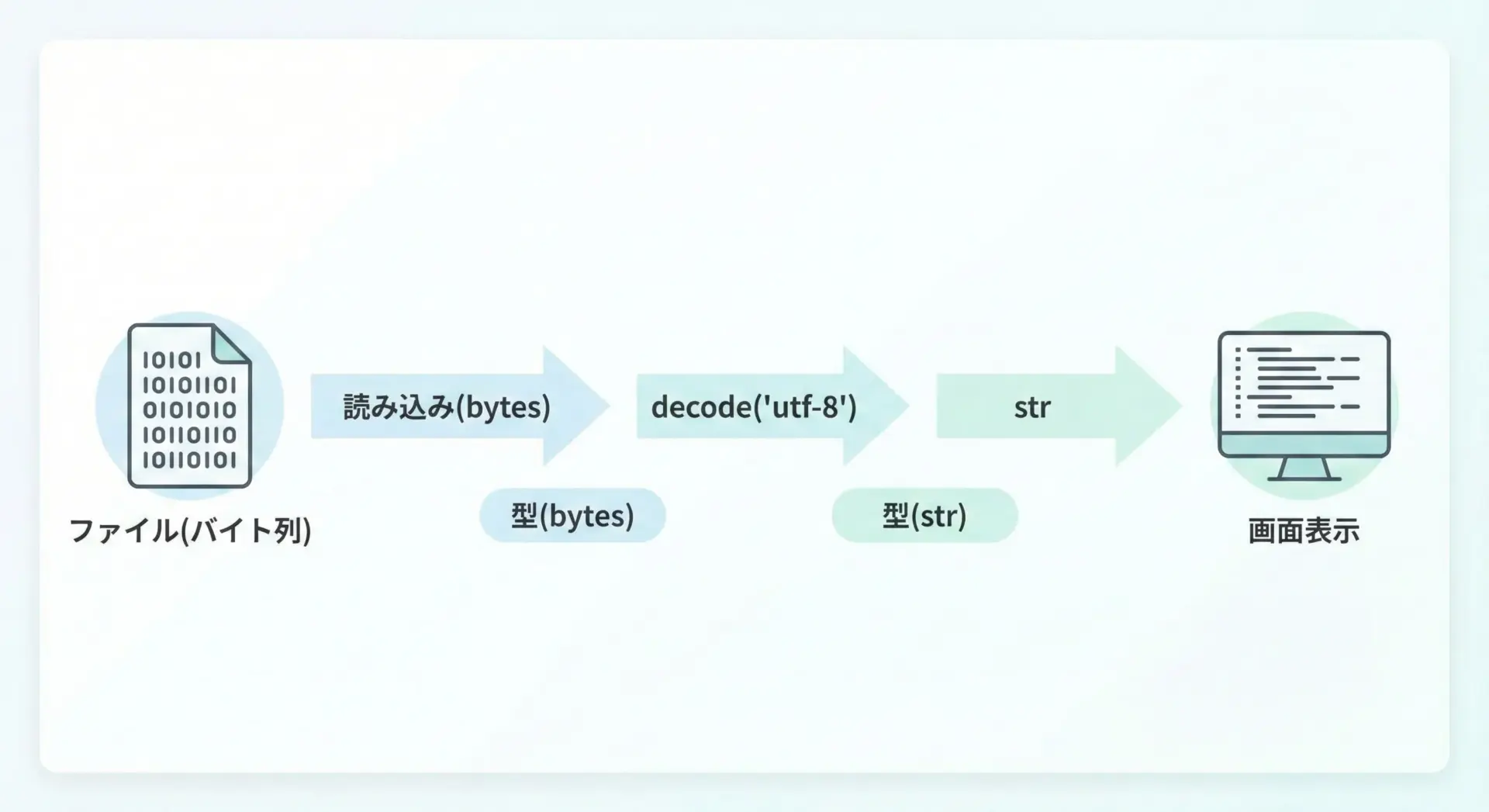

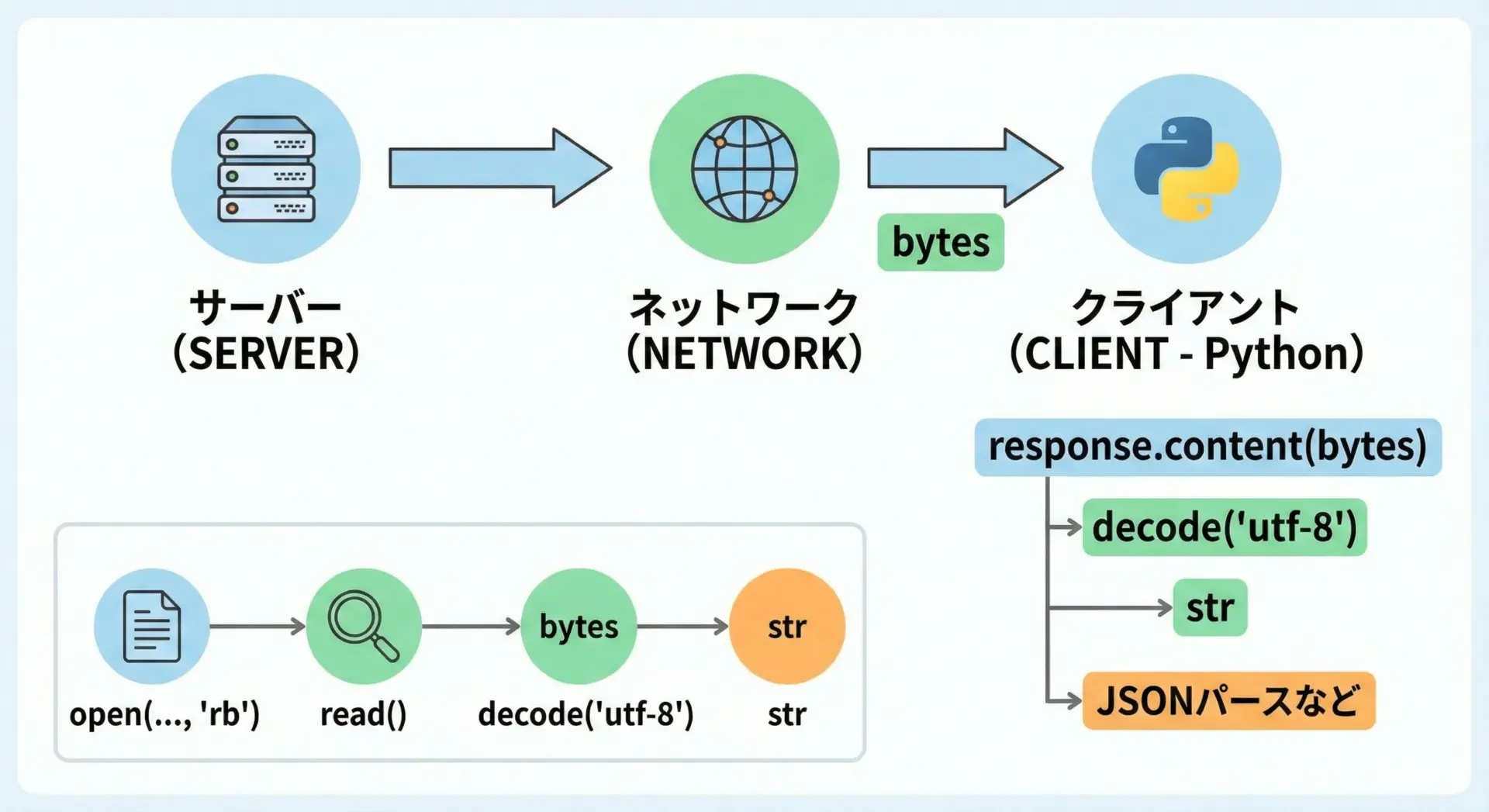

ファイル読み込みやAPIレスポンスでのdecodeの役割

ファイル読み込みやWeb APIレスポンスでは、まずbytesとしてデータを受け取り、それをdecodeしてstrにします。

ファイル読み込みの例

# 事前にUTF-8で保存されたファイル sample_text.txt があるとする

with open("sample_text.txt", "rb") as f: # バイナリモードで読む

data = f.read() # bytesとして読み込み

text = data.decode("utf-8") # UTF-8でdecodeしてstrに

print("読み込んだバイト列:", data)

print("decode結果:", text)読み込んだバイト列: b'\xe8\x87\xaa\xe5\x8b\x95\xe7\x9a\x84\xe3\x81\xabUTF-8\xe3\x81\xa7\xe4\xbf\x9d\xe5\xad\x98\xe3\x81\x95\xe3\x82\x8c\xe3\x81\xbe\xe3\x81\x99\xe3\x80\x82'

decode結果: 自動的にUTF-8で保存されます。もちろん、openでencodingを指定すれば、自動的にdecodeしてくれます。

with open("sample_text.txt", "r", encoding="utf-8") as f:

text = f.read() # ここではすでにstrとして取得できる

print("テキストとして読み込み:", text)テキストとして読み込み: 自動的にUTF-8で保存されます。APIレスポンスでのdecode例(イメージ)

実際のHTTPクライアントライブラリでは、レスポンスボディをbytesで受け取り、それをdecodeしてからJSONパースなどを行います。

たとえばrequestsライブラリ(あくまでイメージ)の場合です。

import requests # 実際の実行には requests のインストールが必要です

response = requests.get("https://example.com/api")

# レスポンス本文を bytes で取得

content_bytes = response.content # type: bytes

# サーバーがUTF-8と明記している場合

text = content_bytes.decode("utf-8") # type: str

print("レスポンス文字列:", text[:100]) # 先頭100文字だけ表示レスポンス文字列: { "status": "ok", "data": ... (以下略)多くのライブラリではresponse.textのようにstrを直接返してくれるプロパティがありますが、その内部ではdecodeが必ず行われています。

encodeとdecodeの違いと初心者のつまずきポイント

encodeとdecodeの方向

初心者が最初に混乱するのは、encodeとdecodeの「向き」です。

ここはシンプルに以下のように整理できます。

- encode: str → bytes

- decode: bytes → str

たとえば、次のように「どちらの型が元なのか」を意識すると覚えやすくなります。

- 文字列(str)を「エンコード」してbytesにする

- バイト列(bytes)を「デコード」してstrに戻す

この対応関係と、encodeはstrのメソッド、decodeはbytesのメソッドであることをセットで覚えておくと、混乱しづらくなります。

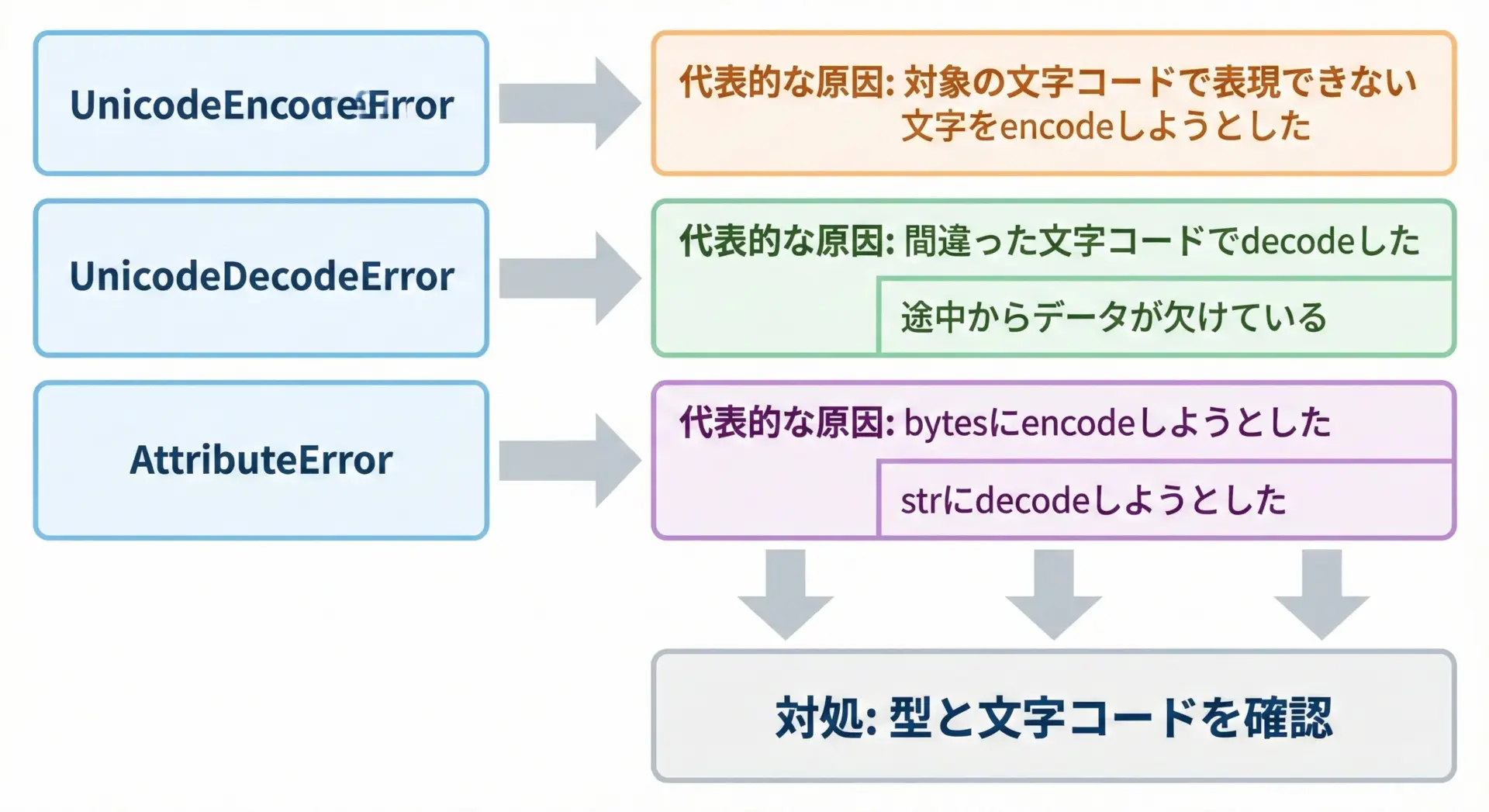

よくあるエラーと原因

encode/decode周りでは、次のようなエラーがよく発生します。

1. UnicodeEncodeError

text = "絵文字🙂を含むテキスト"

# Shift_JISでは表現できない絵文字をエンコードしようとする

data = text.encode("shift_jis")UnicodeEncodeError: 'shift_jis' codec can't encode character '\U0001f642' in position 2: illegal multibyte sequence指定した文字コードで表現できない文字が含まれているのが原因です。

対処としては、UTF-8などより広い文字コードを使うか、errors="ignore"やerrors="replace"を指定します。

2. UnicodeDecodeError

# 本来はShift_JISでエンコードされたバイト列だが、UTF-8としてdecodeしようとする例

data_sjis = "テスト".encode("shift_jis")

text = data_sjis.decode("utf-8")UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x83 in position 0: invalid start byteエンコード時に使われた文字コードと、decode時に指定した文字コードが一致していないのが原因です。

送信元の仕様やファイルのエンコーディングを確認し、正しいencodingを指定する必要があります。

3. AttributeError(型を間違えた場合)

text = "こんにちは"

data = b"hello"

# strにdecodeしようとしてエラー

try:

text_decoded = text.decode("utf-8")

except AttributeError as e:

print("str.decode エラー:", e)

# bytesにencodeしようとしてエラー

try:

data_encoded = data.encode("utf-8")

except AttributeError as e:

print("bytes.encode エラー:", e)str.decode エラー: 'str' object has no attribute 'decode'

bytes.encode エラー: 'bytes' object has no attribute 'encode'正しくはencodeはstr側、decodeはbytes側に対して呼び出す必要があります。

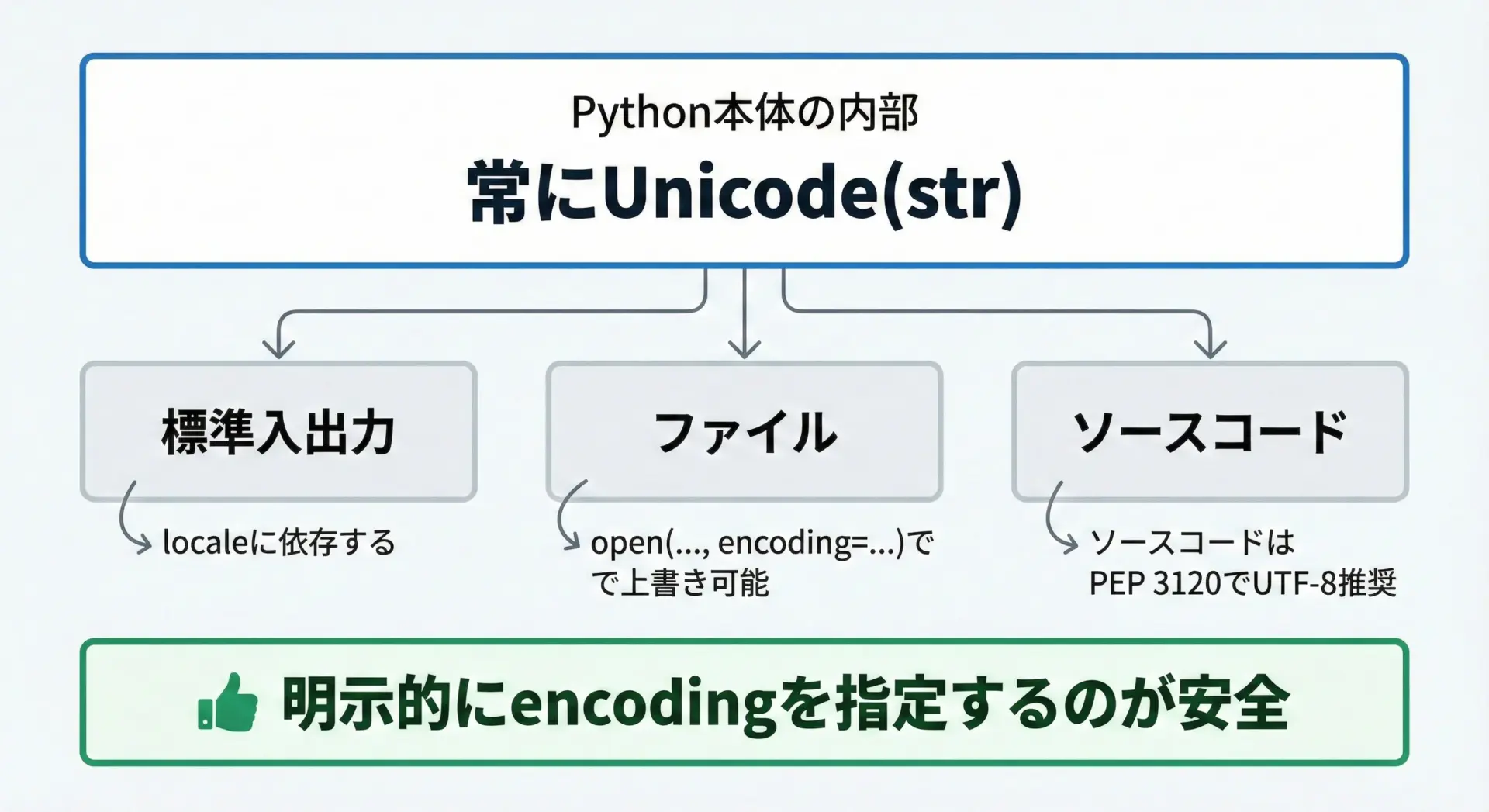

Pythonのデフォルトエンコーディングの考え方

Pythonの内部では、文字列は基本的にUnicode(str)として管理されています。

そのうえで、外部とのやり取り(ファイル、コンソール、ネットワークなど)の際に文字コードが関係してきます。

初心者が混乱しやすいのは「デフォルトのエンコーディングが何か」です。

ポイントを整理すると次の通りです。

- Python 3系ではソースコードは原則UTF-8とみなされます

(特殊な指定をしない限り、ソースファイル内の日本語はUTF-8として解釈されます) str.encode()やbytes.decode()でencodingを省略した場合、多くの環境ではUTF-8が使われますが、環境依存する可能性もありますopen()でencodingを省略した場合、OSやロケールに依存することがあり、Windowsではcp932、Linuxではutf-8になるなどの違いがあります

そのため、実務や学習で混乱を避けたい場合は、基本的にencodingを明示することが重要です。

とくにファイルを扱うときは、次のように書くのが安全です。

# ファイル書き込み・読み込みではencodingを明示するのがおすすめ

with open("example.txt", "w", encoding="utf-8") as f:

f.write("こんにちは")

with open("example.txt", "r", encoding="utf-8") as f:

text = f.read()

print(text)こんにちは初心者が迷わないためのencode/decodeの覚え方

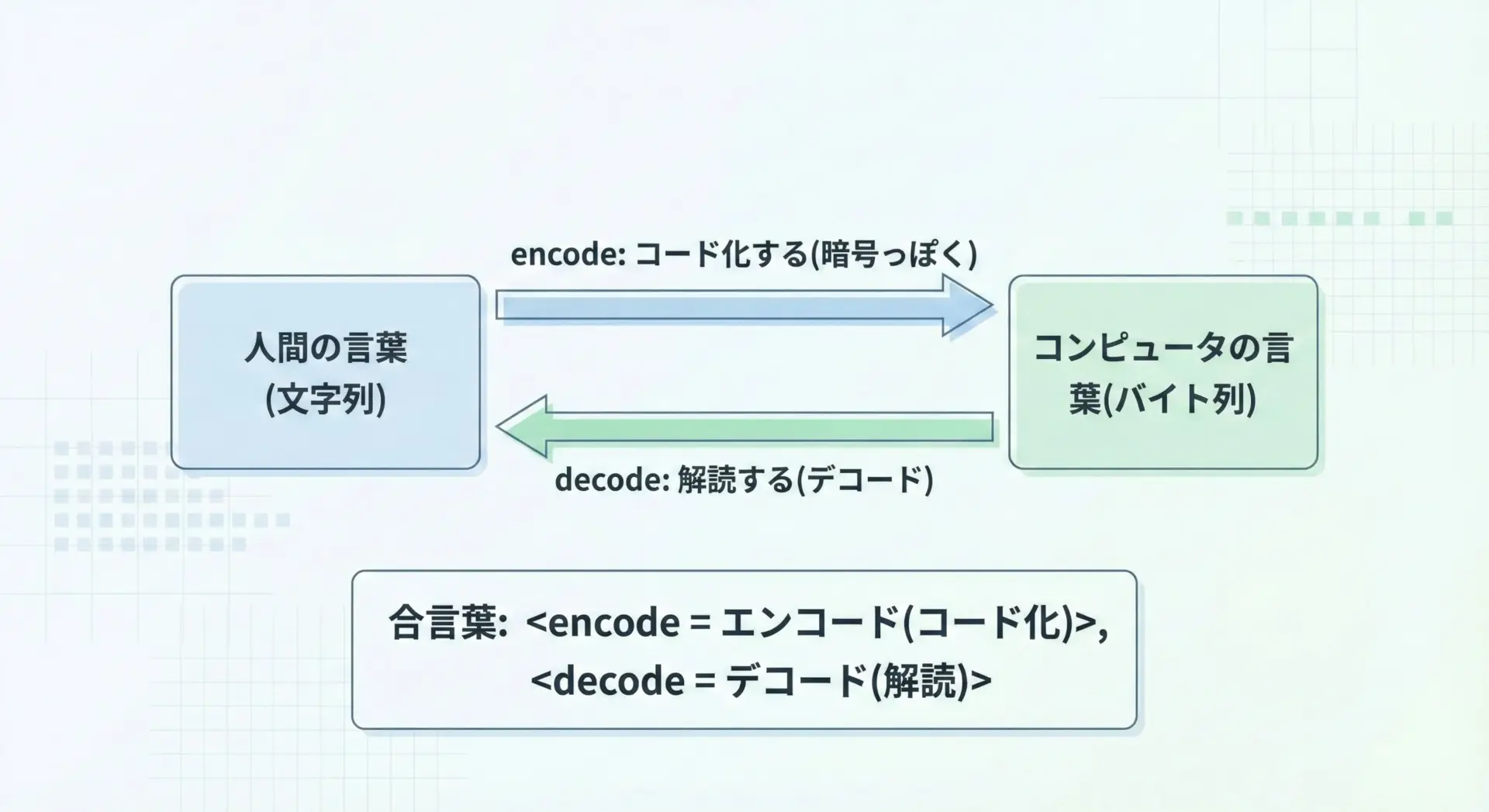

初心者が混乱しやすいポイントを整理しつつ、覚えやすいコツをまとめます。

1つ目のコツは、英単語の意味から覚えることです。

encode: 「コード化する」「暗号化する」に近いイメージ

→ 読みやすい文字(str)を、コンピュータ向けのコード(bytes)に変換decode: 「解読する」「コードを元に戻す」イメージ

→ コンピュータのコード(bytes)を、人間が読める文字(str)に戻す

2つ目のコツは型とメソッドの対応関係で覚えることです。

- str.encode() → 戻り値はbytes

- bytes.decode() → 戻り値はstr

3つ目のコツは、ペアで考えることです。

- 保存や送信:

str → encode → bytes - 読み込みや受信:

bytes → decode → str

これらをセットでイメージできるようになると、「今自分はどちら側にいるのか」「次にどちらの型が必要なのか」が分かりやすくなり、迷いにくくなります。

まとめ

Pythonのencodeとdecodeは、文字列(str)とバイト列(bytes)を相互に変換するための基本中の基本です。

encodeはstr → bytes、decodeはbytes → strであり、どちらもencoding(文字コード)を正しく指定することが重要です。

ファイル保存や読み込み、ネットワーク通信、APIレスポンスの処理など、外部とのやり取りでは必ずエンコードとデコードが関わります。

初心者の方は、str.encode()とbytes.decode()の型の対応と、UTF-8を基本とした文字コードの指定を意識することで、文字化けやエラーを大幅に減らすことができます。