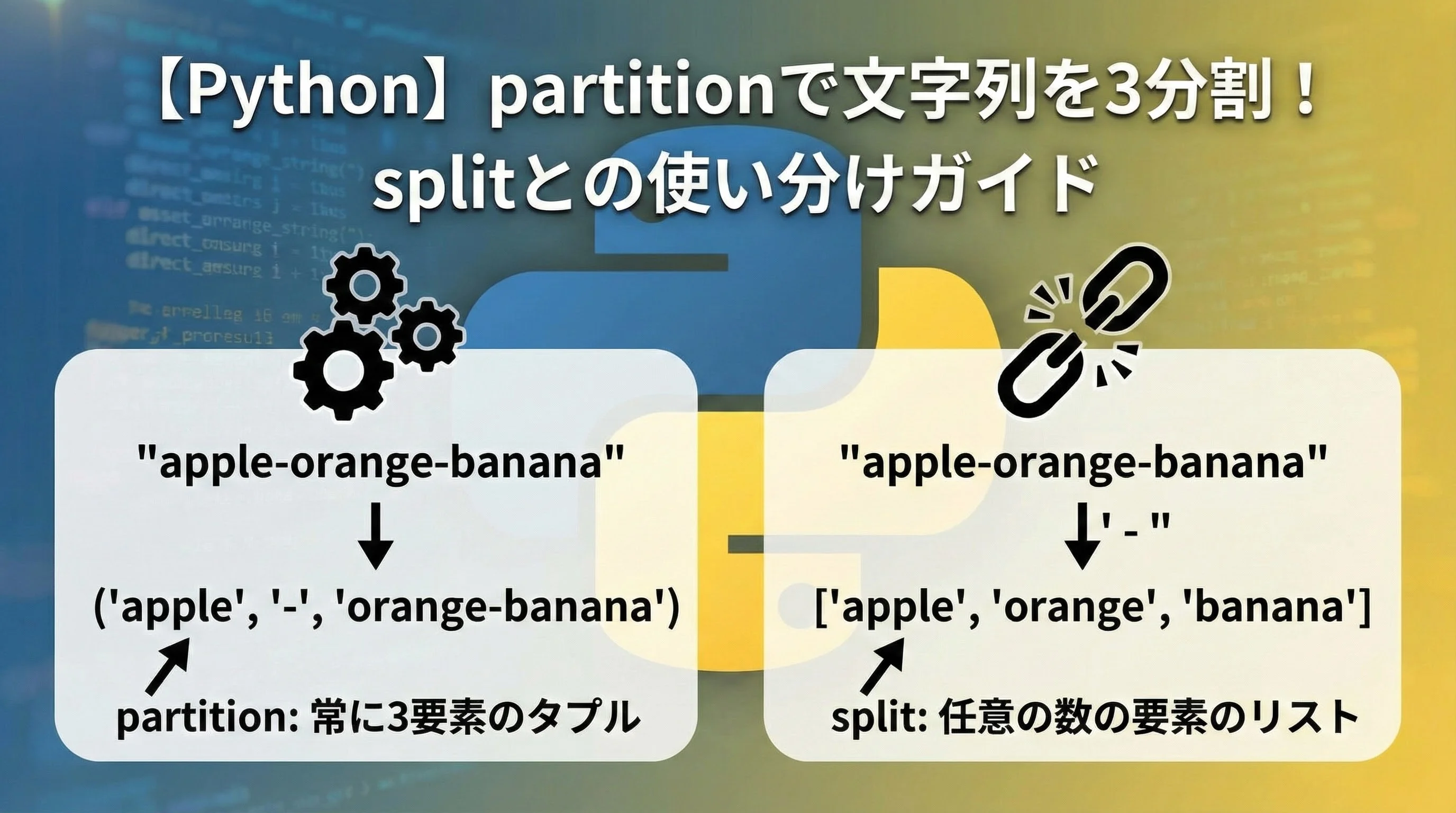

Pythonで文字列を分割するとき、多くの方はまずsplitを思い浮かべると思います。

しかし、Pythonには「3つにきっちり分ける」ことに特化したpartitionというメソッドがあります。

この記事では、partitionの基本からsplitとの違い、実務での使い分けパターンまで、図解とサンプルコードを交えながら丁寧に解説します。

Pythonのpartitionとは

partitionで文字列を3分割する基本

Pythonのstr.partition()メソッドは、「指定した区切り文字の最初の出現位置で、文字列を3つに分割する」ための機能です。

戻り値が3要素のタプルになることが最大の特徴です。

text = "user:password:extra"

# 最初の ":" で3分割する

left, sep, right = text.partition(":")

print("left :", left)

print("sep :", sep)

print("right:", right)left : user

sep : :

right: password:extraこのようにpartitionを使うと、「区切りの前」「区切りそのもの」「区切りの後ろ」を、一度にわかりやすく取り出せます。

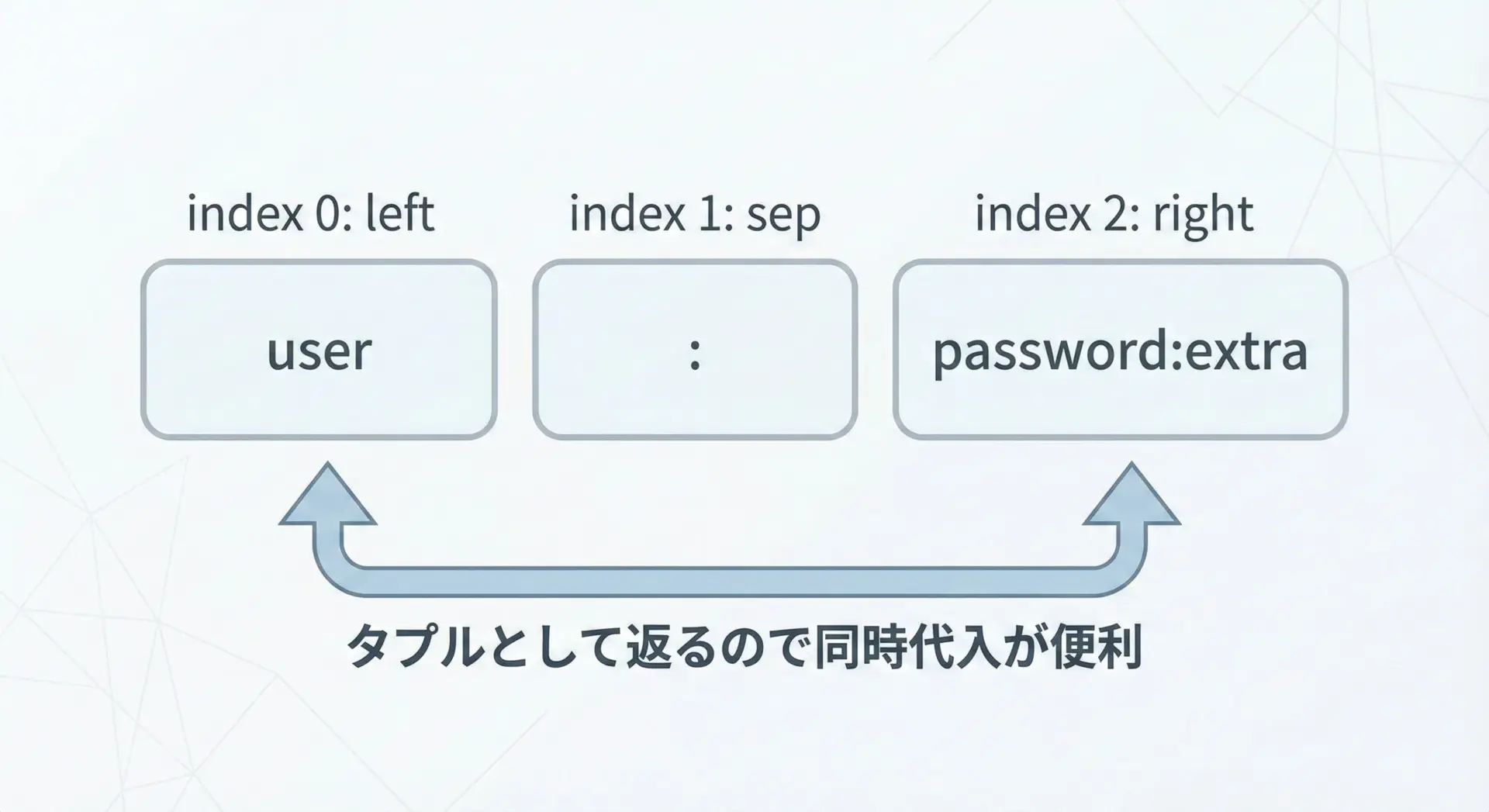

戻り値(タプル)の構造と使いどころ

partitionは、つねに長さ3のタプルを返します。

構造は次の通りです。

- 0番目: 区切り文字より前の部分(

left) - 1番目: 区切り文字そのもの(

sep) - 2番目: 区切り文字より後ろの部分(

right)

このため、次のような「同時代入」がとても書きやすくなります。

config_line = "timeout=30"

key, sep, value = config_line.partition("=")

print("key :", key)

print("sep :", sep)

print("value:", value)key : timeout

sep : =

value: 30キーと値を一度の操作で安全に取り出せるので、設定ファイルやログの解析などで役立ちます。

また、1番目の要素が区切り文字そのものになるので、「本当に区切られたか」を簡単に判定できる点も大きなメリットです。

line = "invalid_line_without_equal"

key, sep, value = line.partition("=")

if sep == "":

print("区切り文字 '=' が見つかりませんでした")

else:

print("key:", key, "value:", value)区切り文字 '=' が見つかりませんでしたrpartitionとの違いと使い分け

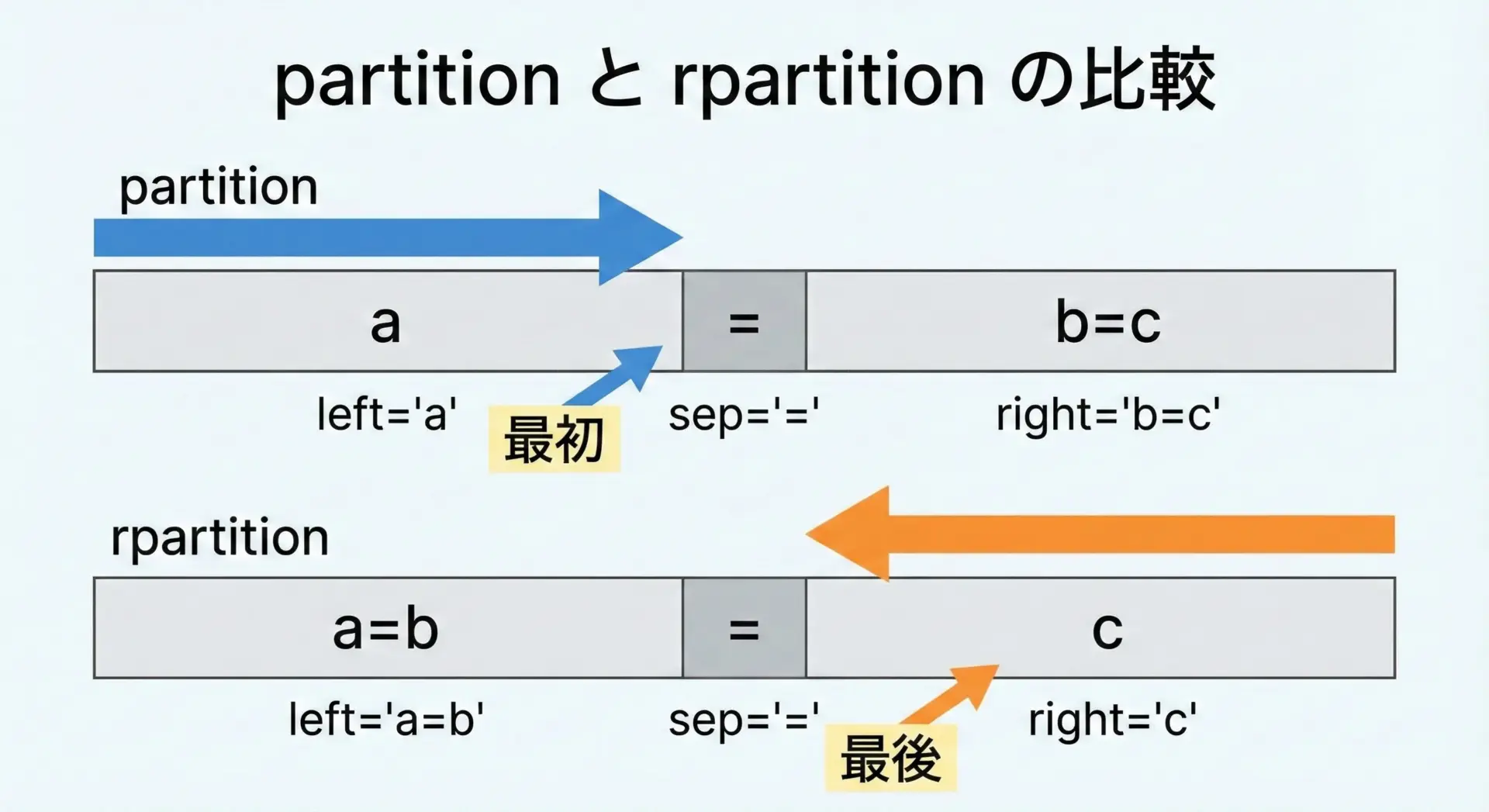

str.rpartition()はpartitionと非常によく似ていますが、「最後の」区切り文字で3分割する点が異なります。

s = "a=b=c"

print("partition :", s.partition("="))

print("rpartition:", s.rpartition("="))partition : ('a', '=', 'b=c')

rpartition: ('a=b', '=', 'c')使い分けとしては、次のように考えると整理しやすいです。

- 左側の最初の区切りで分割したいとき

→partition - 右側の最後の区切りで分割したいとき

→rpartition

例えば、拡張子付きファイル名をパスから分けたいときには、最後の"/"で分けるなどの用途にrpartitionが向いています。

partitionの具体的な使い方

先頭の区切り文字で3分割する例

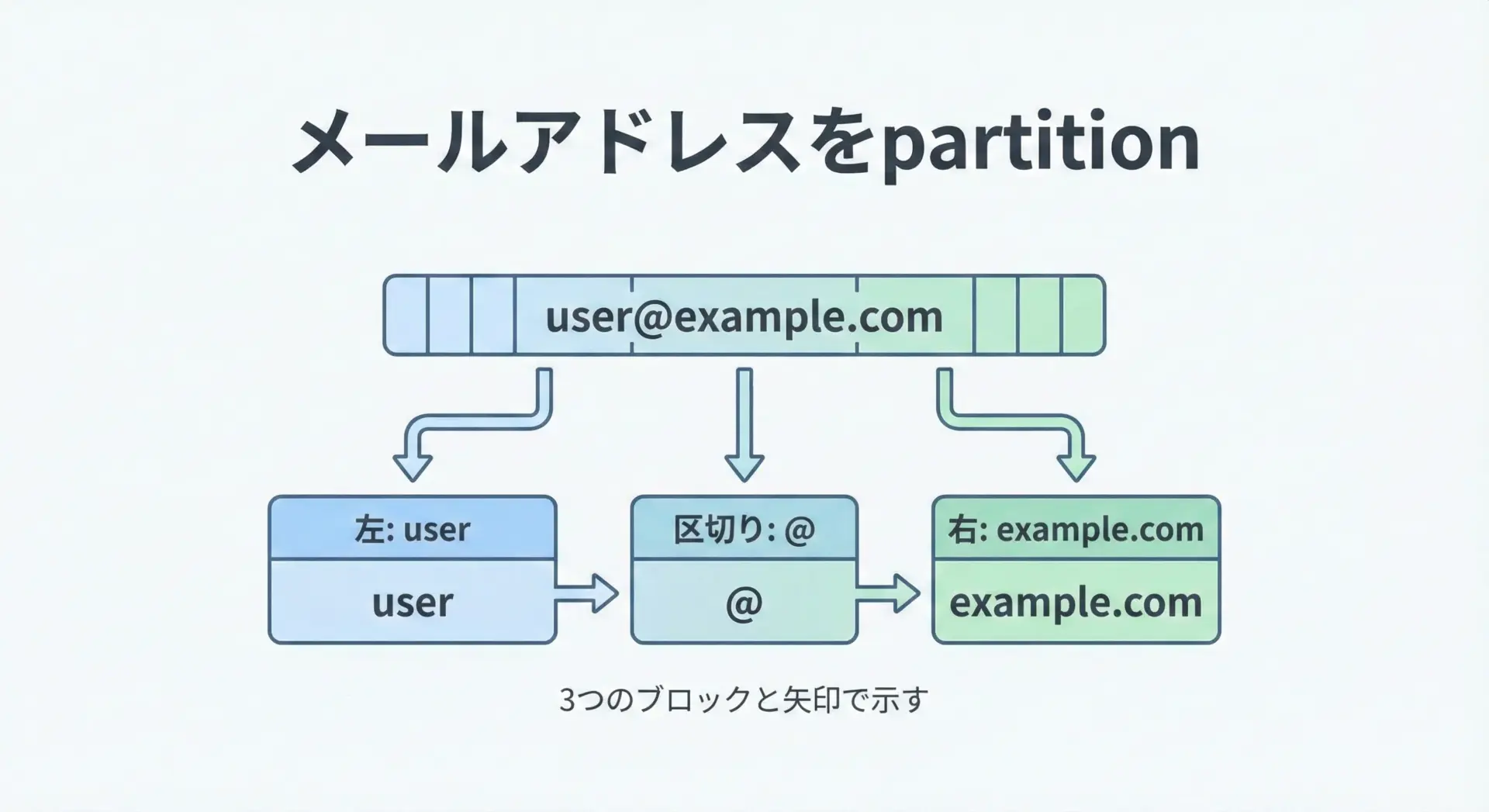

メールアドレスの"@"でユーザー名とドメインに分ける例です。

email = "user@example.com"

local, at, domain = email.partition("@")

print("local :", local)

print("at :", at)

print("domain:", domain)local : user

at : @

domain: example.comこのように「先頭の1回目の出現で必ず3つに分ける」、という挙動が一貫しているため、コードの挙動が読み取りやすくなります。

区切り文字が存在しない場合の挙動

partitionは、区切り文字が見つからなくてもエラーにはなりません。

代わりに、次のようなタプルを返します。

- 0番目: 元の文字列全体

- 1番目: 空文字

"" - 2番目: 空文字

""

s = "hello"

left, sep, right = s.partition(":")

print("left :", repr(left))

print("sep :", repr(sep))

print("right:", repr(right))

if sep == "":

print("区切り文字は見つかりませんでした")left : 'hello'

sep : ''

right: ''

区切り文字は見つかりませんでしたこの挙動により、例外処理をせずに「区切りがあるかどうか」を判定できるという利点があります。

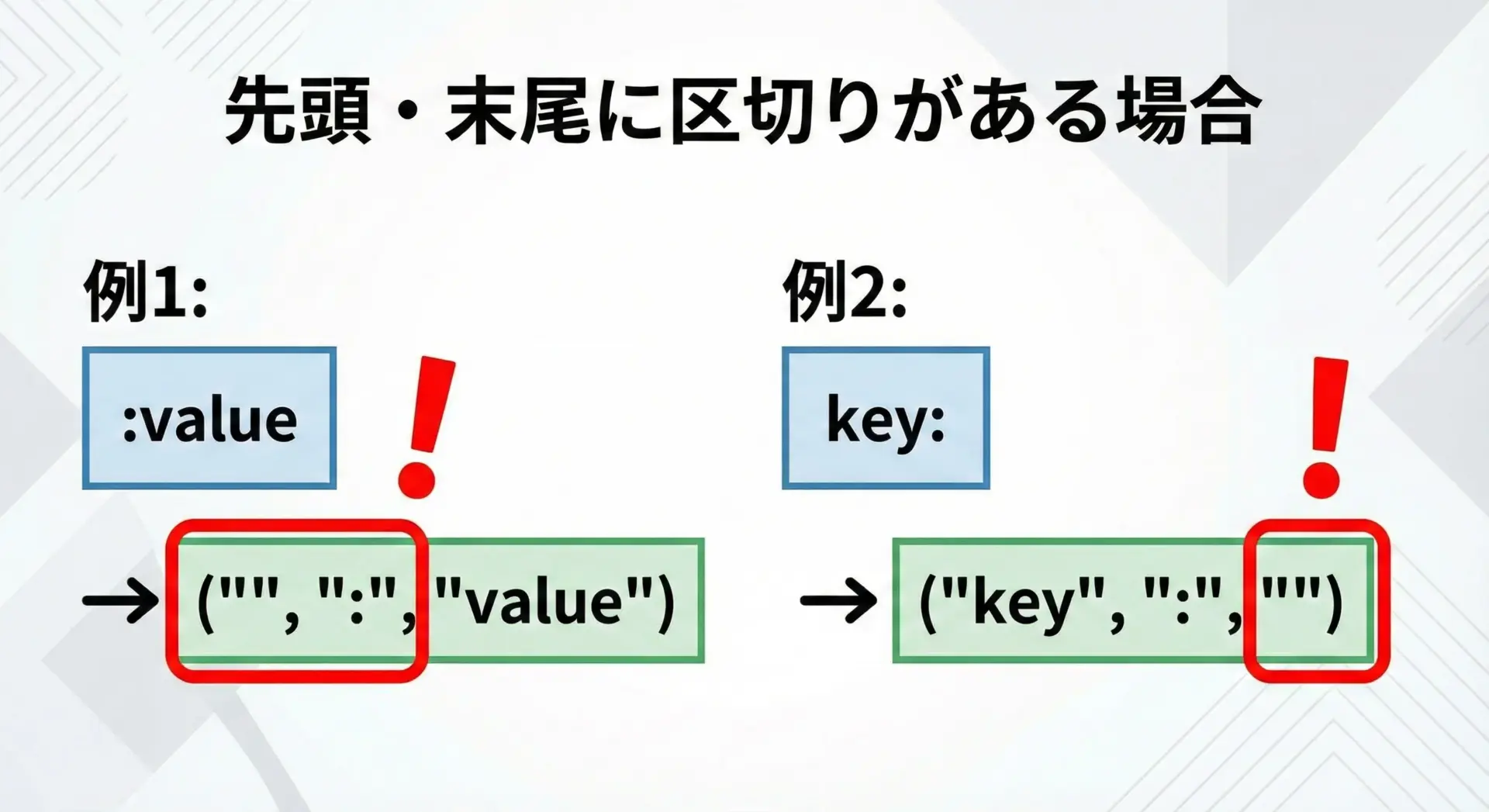

先頭・末尾の空文字に注意するケース

区切り文字が文字列の先頭や末尾にある場合、次のように空文字が含まれます。

print("':value' :", ":value".partition(":"))

print("'key:' :", "key:".partition(":"))

print("':' :", ":".partition(":"))

print("'::value' :", "::value".partition(":"))':value' : ('', ':', 'value')

'key:' : ('key', ':', '')

':' : ('', ':', '')

'::value' : ('', ':', ':value')このように、先頭や末尾に区切り文字があると左または右が空文字になるため、その後の処理で「最低1文字はあるはず」と決め打ちしてしまうとバグにつながります。

必要であれば、leftやrightが空文字でないかをチェックしてから処理を進めると安全です。

splitとの違いと使い分け

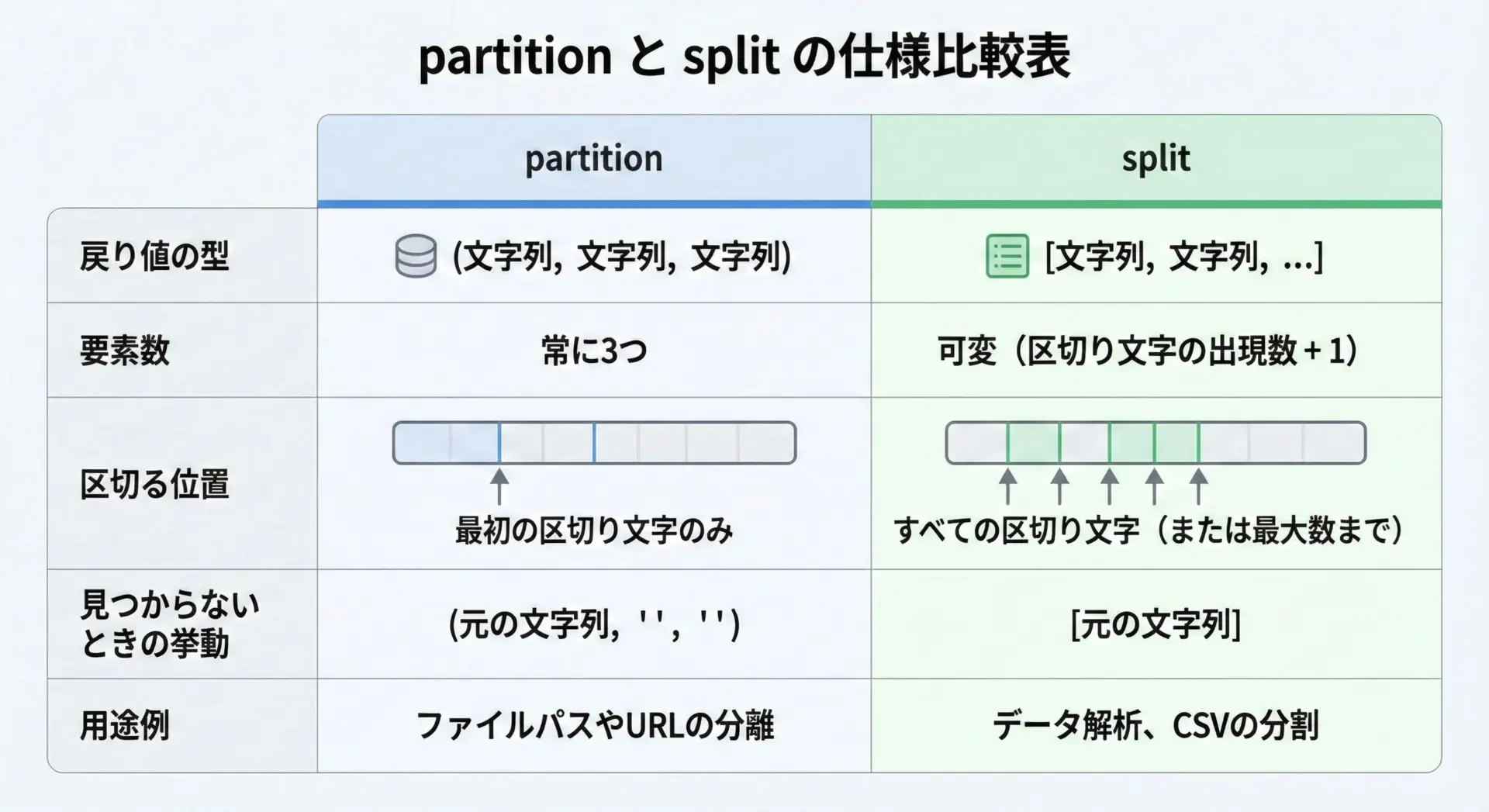

partitionとsplitの仕様の違い

まず、partitionとsplitの違いを表に整理します。

| 観点 | partition | split |

|---|---|---|

| 戻り値の型 | タプル(tuple) | リスト(list) |

| 要素数 | 常に3要素 | 1〜複数(可変) |

| 区切る位置 | 最初(または最後:rpartition)の1か所のみ | 該当するすべて、または最大maxsplit回 |

| 見つからないとき | (元文字列, “”, “”) を返す | 元文字列のみのリスト[s]] |

| 区切り文字を含めるか | タプルの2番目要素として返す | 通常は結果に含まれない |

例えば、同じ文字列に対して両者を使うと次のようになります。

s = "a=b=c"

print("partition:", s.partition("="))

print("split :", s.split("="))partition: ('a', '=', 'b=c')

split : ['a', 'b', 'c']partitionは「1回だけ3つに」、splitは「必要なだけ何個でも」というイメージを持つと理解しやすいです。

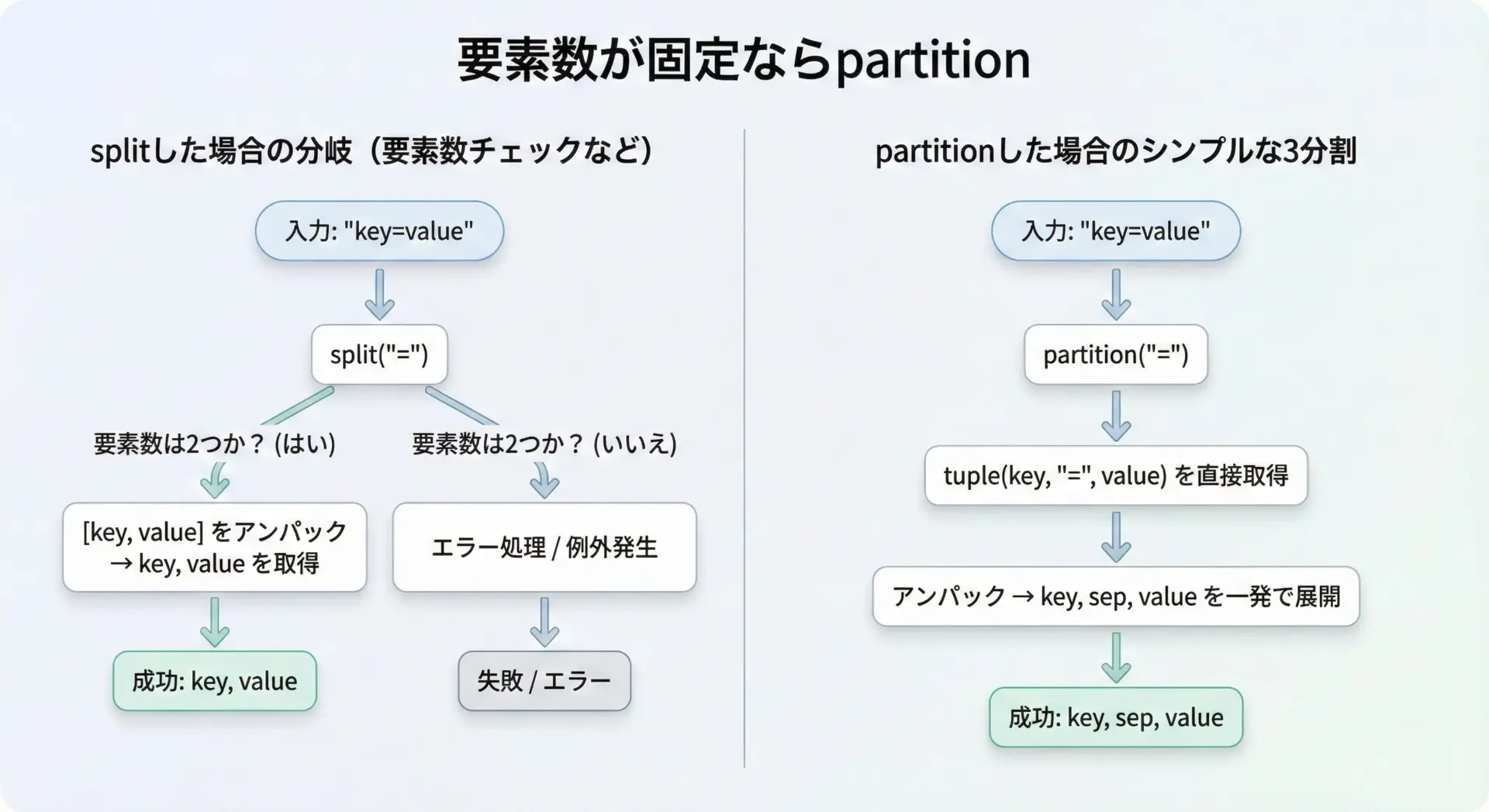

要素数が決まっているときはpartition

"key=value"のように、「区切りが1つだけ存在する前提」のデータではpartitionが非常に扱いやすいです。

line = "timeout=30"

# partition 版

key, sep, value = line.partition("=")

if sep == "":

print("不正な行です:", line)

else:

print("key:", key, "value:", value)

# split 版 (同じことをsplitでやると…)

parts = line.split("=")

if len(parts) != 2:

print("不正な行です:", line)

else:

key2, value2 = parts

print("key2:", key2, "value2:", value2)key: timeout value: 30

key2: timeout value2: 30どちらも同じ結果になりますが、partitionの方が要素数チェックがシンプルで、コードの意図も明確になります。

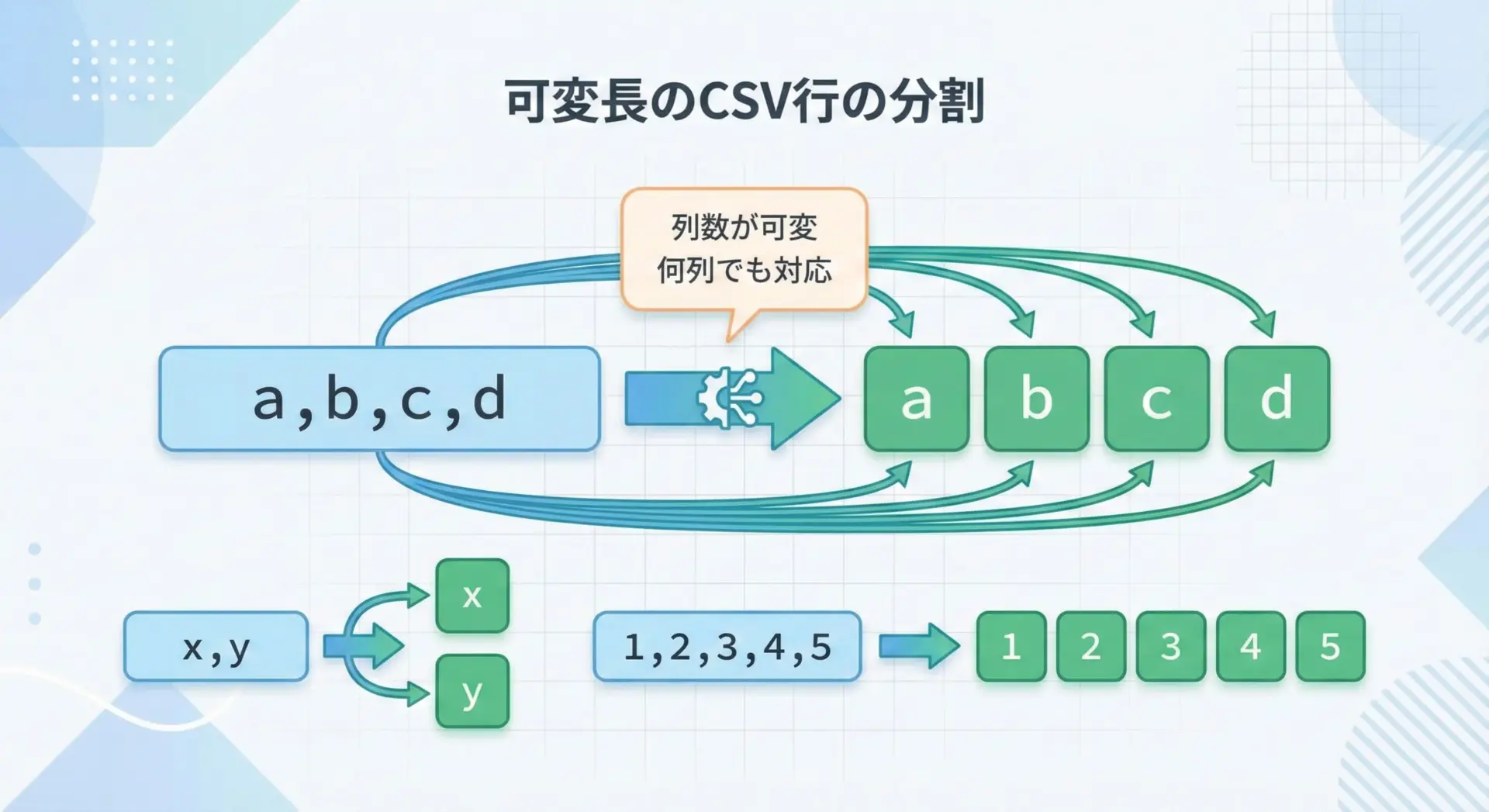

可変長の分割が必要なときはsplit

一方で、区切りの数が変わる可能性がある場合はsplitを使うべきです。

csv_line = "apple,banana,orange,grape"

fields = csv_line.split(",")

print(fields)

print("列数:", len(fields))['apple', 'banana', 'orange', 'grape']

列数: 4このようなケースでpartitionを使うと、right部分にカンマつきで残ってしまうため、さらに処理が必要になり非効率です。

「1回だけ切るならpartition、何回も切るならsplit」と覚えると実務で迷いにくくなります。

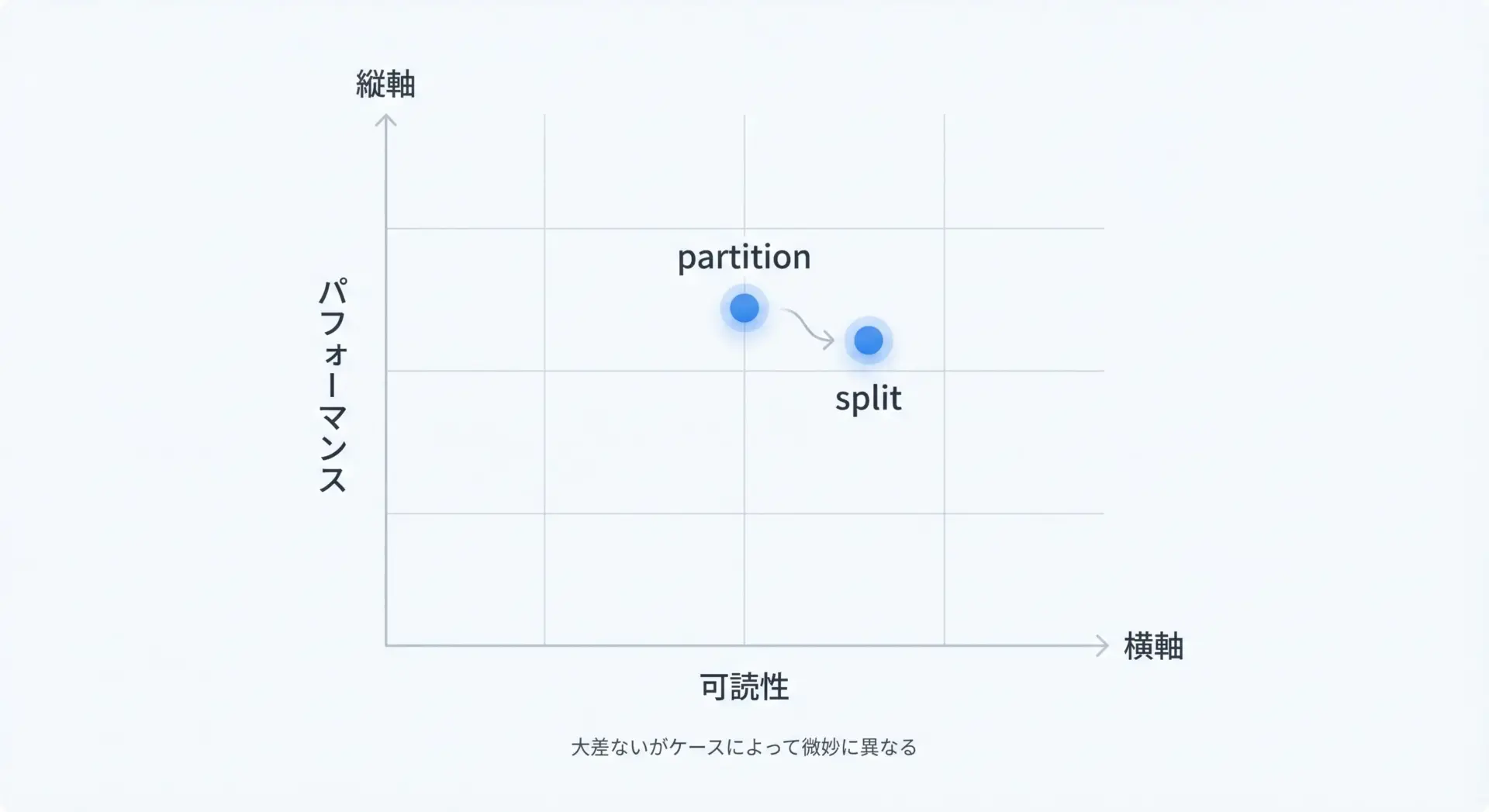

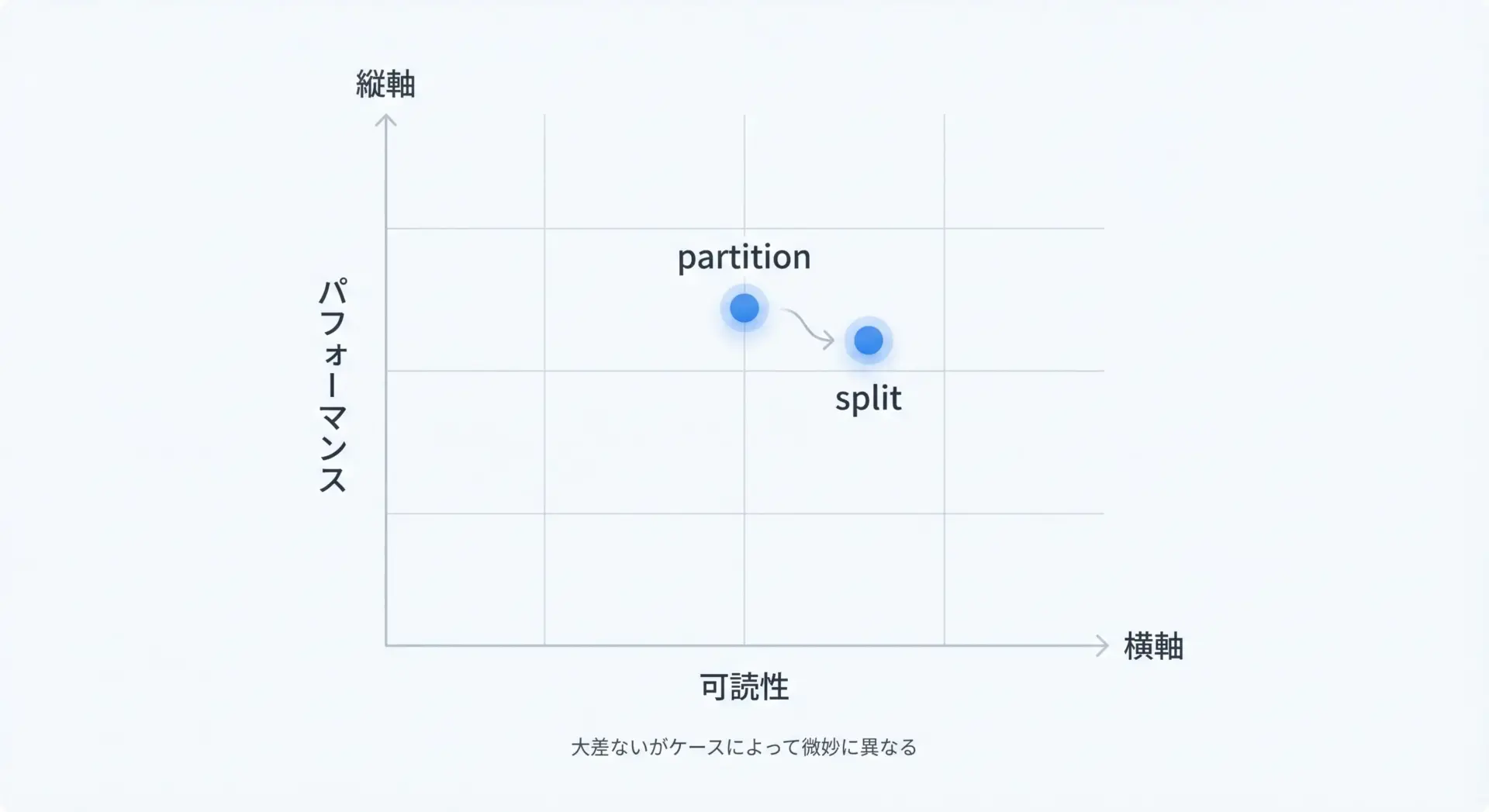

パフォーマンスとコードの可読性の観点

通常の規模の処理であれば、partitionとsplitのパフォーマンス差はほとんど気にしなくて構いません。

どちらもCで実装されており高速です。

ただし、コードの可読性の観点では次のような違いがあります。

- partition

- 「ここで1回だけ分けたい」という意図が明確

- 戻り値が3つで固定のため型や要素数がわかりやすい

- split

- 可変長のデータに柔軟に対応できる

- 要素数のチェックやアンパックがやや煩雑になる場合がある

そのため、「読みやすいコードを書きたい」「バグを減らしたい」という観点では、要素数が3つでよい場面では積極的にpartitionを選ぶのがおすすめです。

実践テクニックとパターン別ガイド

1行からキーと値をpartitionで取得

設定ファイルや環境変数など、「key=value」形式の行を処理するケースは非常に多いです。

このような場合、partitionはほぼ定番のテクニックとして使えます。

lines = [

"host=example.com",

"timeout=30",

"debug=true",

"invalid_line_without_equal"

]

config = {}

for line in lines:

# 行頭・行末の空白を除去

line = line.strip()

if not line:

continue # 空行はスキップ

key, sep, value = line.partition("=")

if sep == "":

# 不正な行としてログなどに出す

print("無視します(フォーマット不正):", line)

continue

config[key] = value

print("設定:", config)無視します(フォーマット不正): invalid_line_without_equal

設定: {'host': 'example.com', 'timeout': '30', 'debug': 'true'}partitionを使うことで、エラー処理と通常処理が明確に分かれ、読みやすいコードになります。

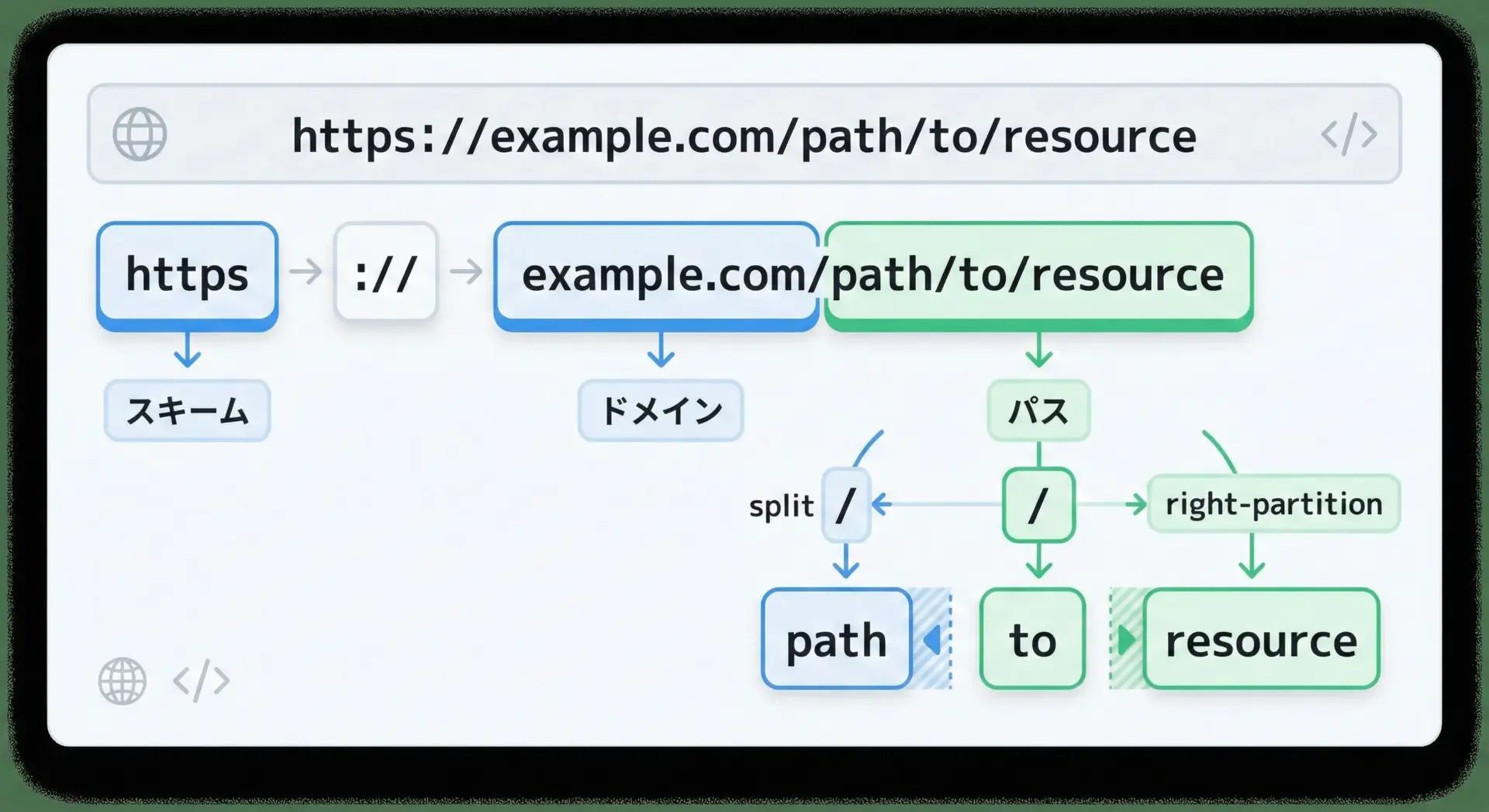

ファイルパスやURLをpartitionで分解

ファイルパスやURLなど、構造がある文字列を扱う際にもpartitionは便利です。

URLからスキームと残りを分ける

url = "https://example.com/path/to/resource"

scheme, sep, rest = url.partition("://")

print("scheme:", scheme)

print("sep :", sep)

print("rest :", rest)scheme: https

sep : ://

rest : example.com/path/to/resourceスキーム部分(http, https など)だけ知りたい場合、このように1行で簡単に取り出せます。

ファイルパスからディレクトリとファイル名を分ける(rpartition)

ファイルパスでは、最後の"/"でディレクトリとファイル名を分けたいケースが多いため、rpartitionを使うと便利です。

path = "/home/user/projects/app/main.py"

dir_path, sep, filename = path.rpartition("/")

print("dir_path:", dir_path)

print("sep :", sep)

print("filename:", filename)dir_path: /home/user/projects/app

sep : /

filename: main.pyもちろん、実務ではos.pathやpathlibといった専用モジュールを使うことも多いですが、軽量なスクリプトやちょっとした文字列処理ではpartition/rpartitionだけで十分なこともあります。

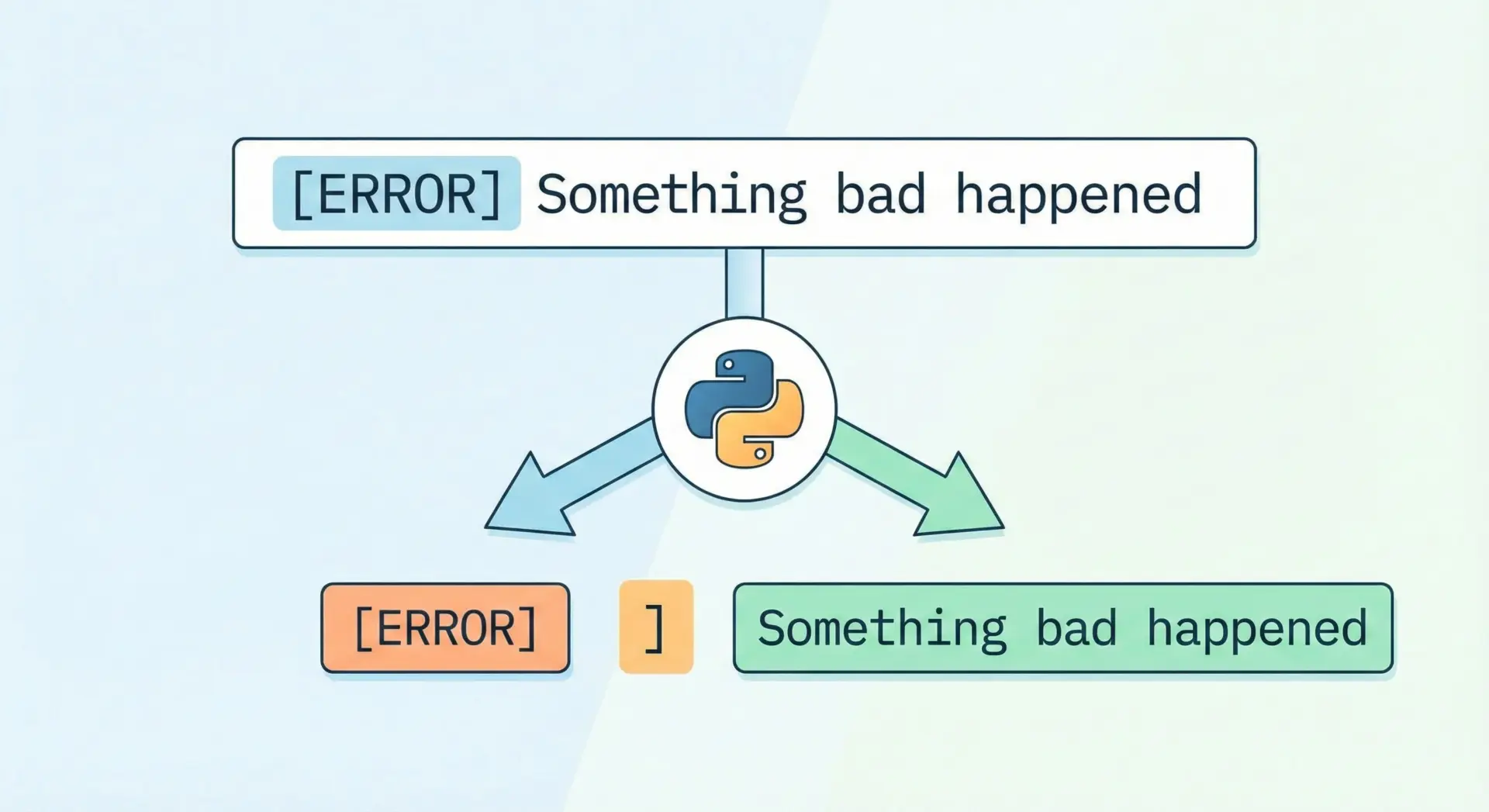

エラー文やログ文から必要な部分だけ抽出

ログファイルの1行から、ログレベルやメッセージ部分を切り出す例を考えます。

logs = [

"[INFO] Application started",

"[WARNING] Low disk space",

"[ERROR] Failed to connect to database",

]

for line in logs:

# 右側から "] " で1回だけ分割

level_part, sep, message = line.partition("] ")

if sep == "":

print("フォーマット不明:", line)

continue

# 左側 "[INFO" から "[", "]" を除いてレベルだけにする

level = level_part.strip("[] ")

print(f"level={level:<7} message={message}")level=INFO message=Application started

level=WARNING message=Low disk space

level=ERROR message=Failed to connect to databaseこのように、ログの形式が一定で、区切り文字が1つに決まっている場合は、partitionを使うことでとても見通しの良いコードになります。

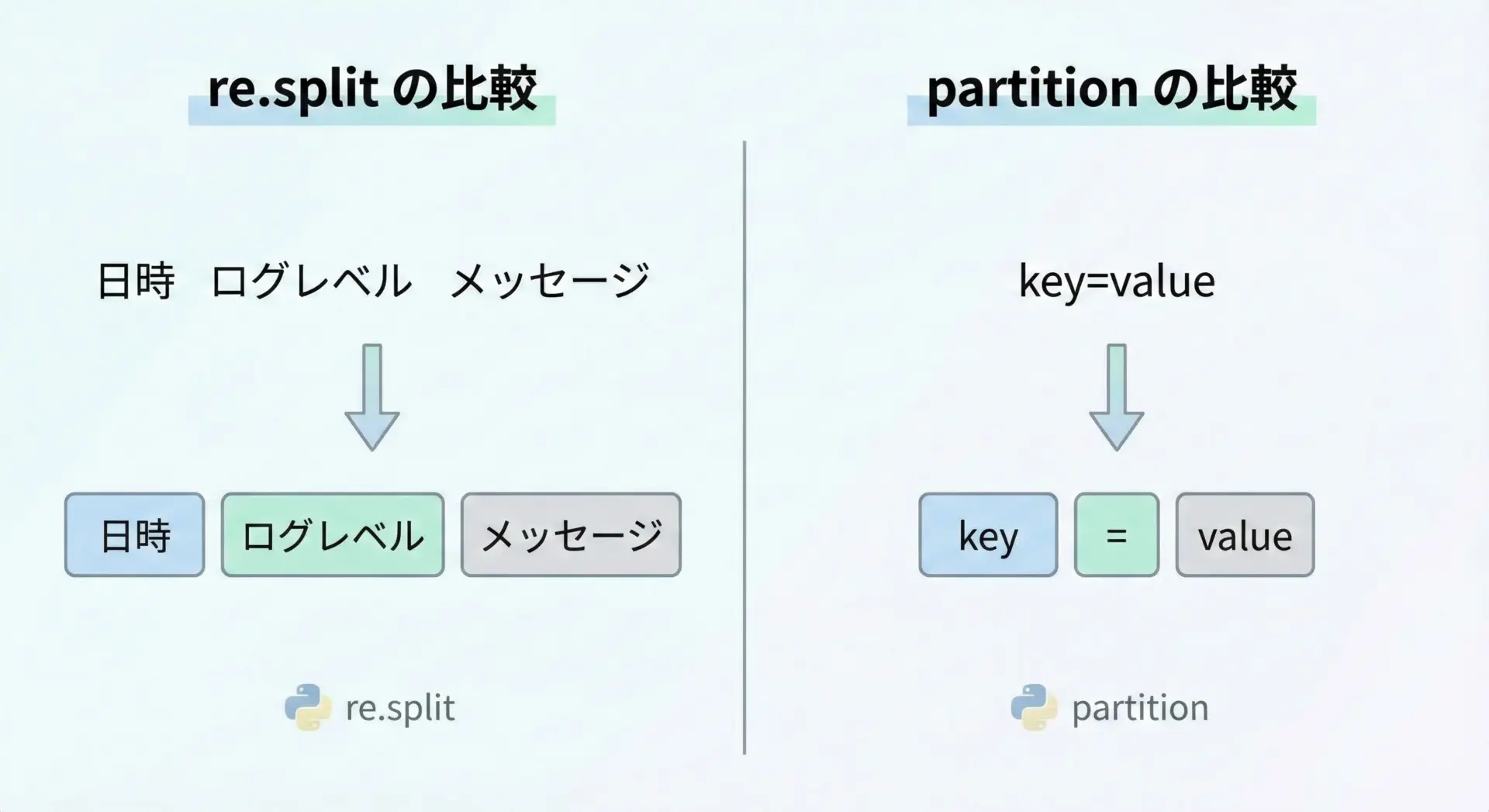

正規表現(re)と組み合わせたsplitとの比較

複雑なパターンで文字列を分割したい場合、re.splitなどの正規表現を使うこともあります。

しかし、まずはpartitionで済むかを検討することをおすすめします。

単純なパターンであれば、その方が読みやすく高速です。

正規表現splitが必要なケースの例

例えば、空白が1個以上空いている位置で分割したい場合、partitionでは対応できません。

import re

line = "2025-01-01 ERROR Something bad happened"

date, level, message = re.split(r"\s+", line, maxsplit=2)

print("date :", date)

print("level :", level)

print("message:", message)date : 2025-01-01

level : ERROR

message: Something bad happenedこのように、区切りのパターンが「1文字」では表現しづらい場合にはre.splitが有効です。

partitionで代替できるなら積極的に使う

一方で、「最初の = で3つに分ける」「最後の / で3つに分ける」といった用途では、正規表現を使うよりpartitionの方が簡潔で明確です。

s = "user:password:extra"

# 正規表現で最初の ":" だけで分ける例(あまりおすすめしない)

import re

left, right = re.split(":", s, maxsplit=1)

print("re.split:", left, right)

# partition の方が意図も明確で安全

left2, sep2, right2 = s.partition(":")

print("partition:", left2, sep2, right2)re.split: user password:extra

partition: user : password:extra正規表現は強力ですが、そのぶん読み手の負担も大きくなります。

「1文字の区切りで1回だけ分ける」という要件であれば、まずpartitionを使い、どうしても足りない場合にのみre.splitを検討する、という順番がおすすめです。

まとめ

partitionは「文字列を3分割する」ことに特化した、シンプルで強力なメソッドです。

区切り文字の前後と区切りそのものを一度に扱えるため、キーと値の取得、URLやパスの分解、ログやエラー文の解析などで、わかりやすく安全なコードを書けます。

要素数が決まっているときはpartition(あるいはrpartition)、可変長の分割が必要なときはsplitやre.splitというように役割を整理しておくと、実務で迷わずに最適な手段を選べるようになります。