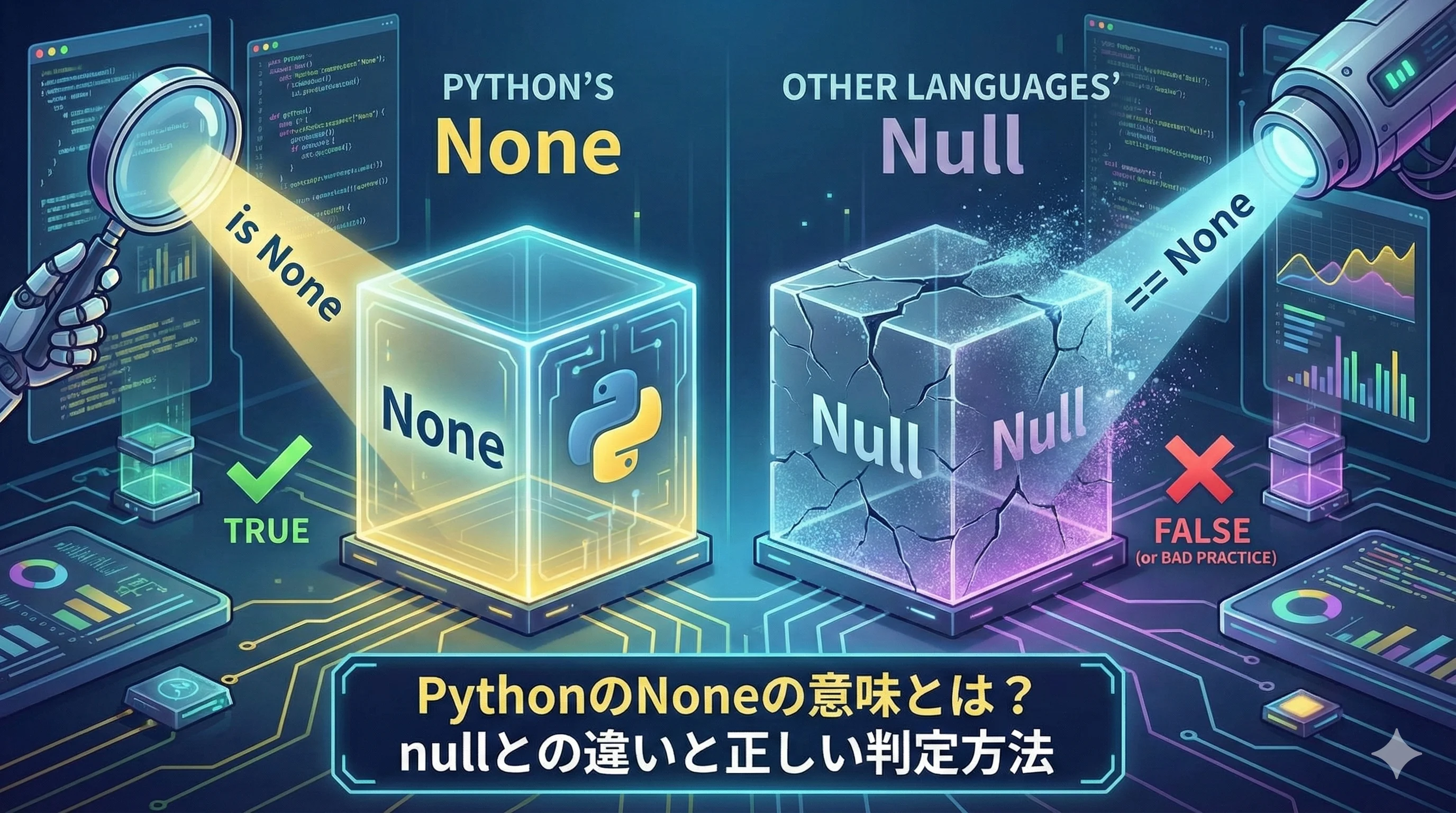

Pythonを書いていると、必ず目にするのがNoneという値です。

なんとなく「空」や「何もない」という意味で使っている方も多いですが、実は他言語のnullとは微妙に考え方が異なります。

本記事では、Noneの正確な意味やnullとの違い、正しい判定方法、実務でつまずきがちな注意点まで、図解とコード例を交えながら丁寧に解説します。

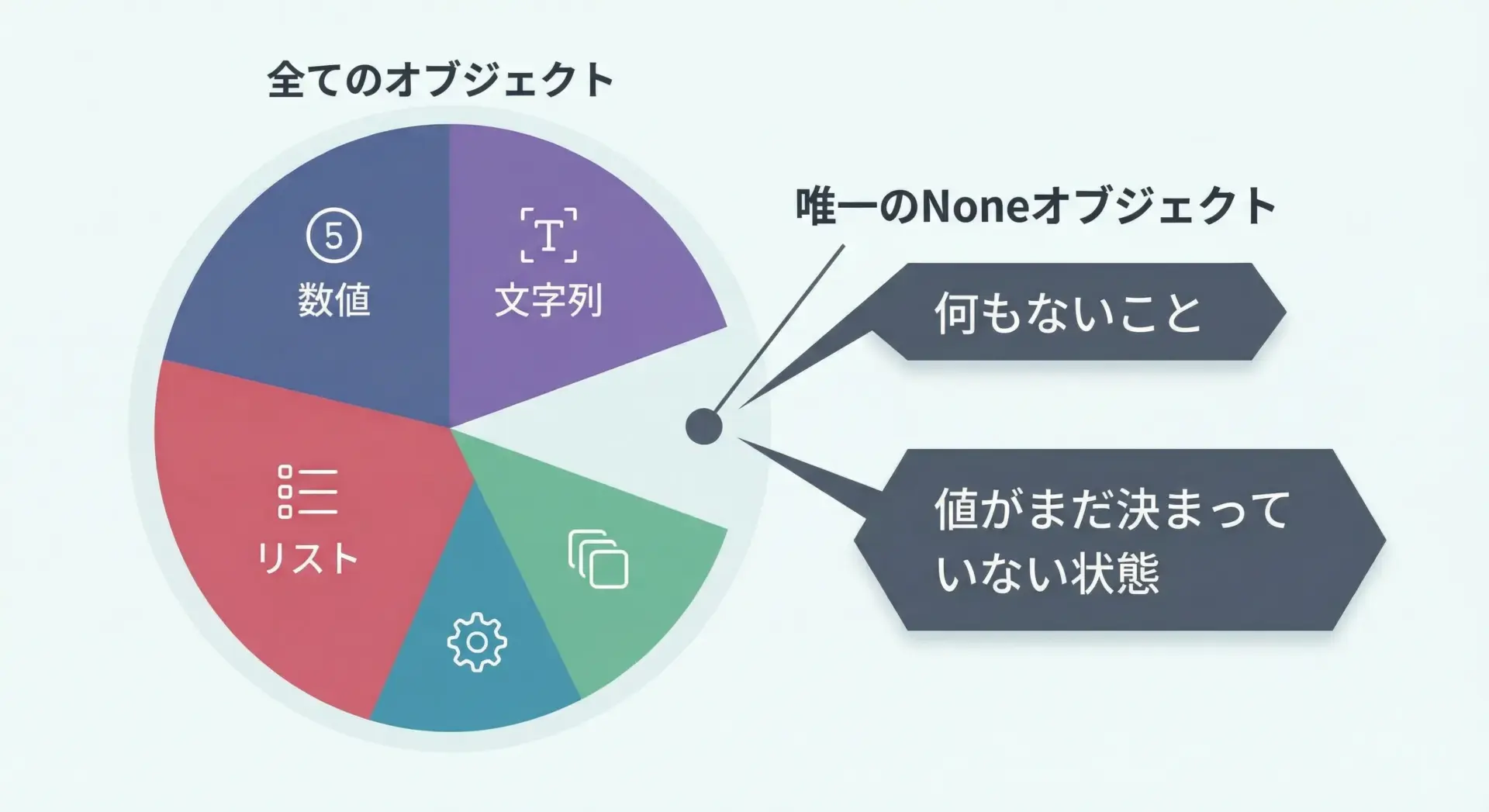

PythonのNoneとは何か

Noneの基本的な意味と役割

PythonのNoneは、「何もないこと」を表すための特別なオブジェクトです。

数値や文字列と同じくオブジェクトですが、次のような特徴があります。

- Noneは1種類しか存在しないため、実態としては「唯一の値」です。

- 型は

NoneTypeという特別な型です。 - 変数に「まだ値がない」や「結果が存在しない」といった意味を持たせる時に使われます。

実際にNoneの型を確認してみます。

# Noneの型を確認するサンプルコード

value = None # None を代入

print(value) # None がそのまま表示される

print(type(value)) # 型情報を表示None

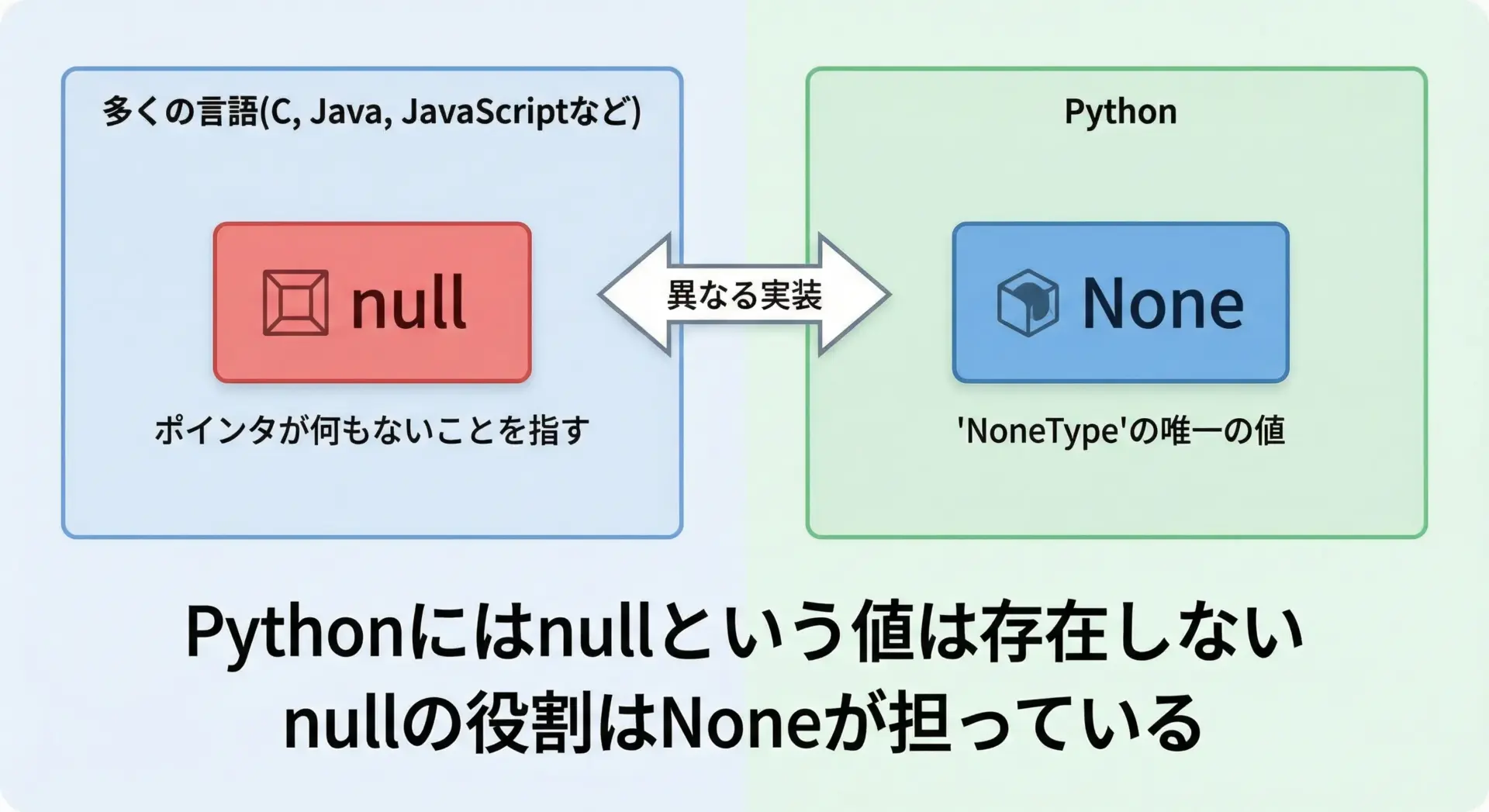

<class 'NoneType'>Pythonにnullが存在しない理由

CやJava、JavaScriptにはnullという値がありますが、Pythonにはnullという値は存在しません。

代わりに、その役割をすべてNoneが担っています。

Pythonがnullを用意せずNoneだけにしているのは、言語仕様をシンプルに保つためと理解するとよいです。

「何もない」「未設定」「結果なし」といった状態は、すべてNoneで表現します。

そのため、他言語から来た方がnullを使おうとすると、次のようなエラーになります。

# null を使おうとしてエラーになる例

value = null # Python には null は存在しない

print(value)NameError: name 'null' is not definedNoneが使われる典型的な場面

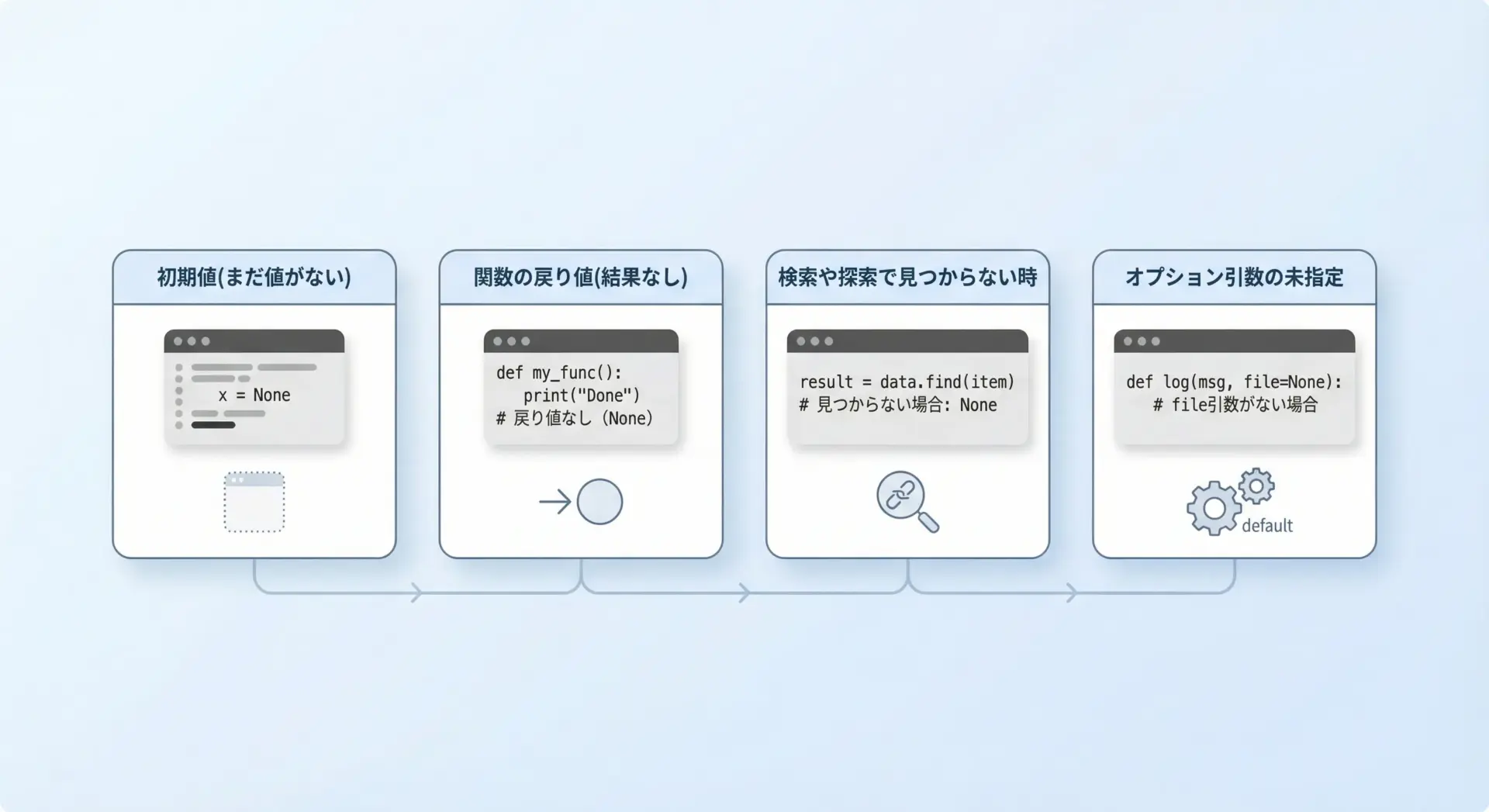

Noneは特に次のような場面で使われます。

1つ目は、「まだ値が決まっていない変数の初期値」として使う場合です。

# まだ値が決まっていない変数の初期値として None を使う例

user_name = None # まだユーザー名がわからない状態

# 後で値が判明したら代入する

user_name = "Taro"2つ目は、「関数が明示的に何も返さない時の戻り値」です。

Pythonの関数は、returnを書かなかったり、単にreturnだけ記述したりした場合、自動的にNoneを返します。

# 何も返さない関数は、実際には None を返している例

def greet(name):

print(f"Hello, {name}!") # print するだけで return は書かない

result = greet("Python")

print("戻り値:", result)

print("戻り値は None か?", result is None)Hello, Python!

戻り値: None

戻り値は None か? True3つ目は、「検索や探索で対象が見つからなかったことを表す」場合です。

リストから条件に合う要素を探す関数などで「見つからない」ときにNoneを返します。

Noneとnullの違い

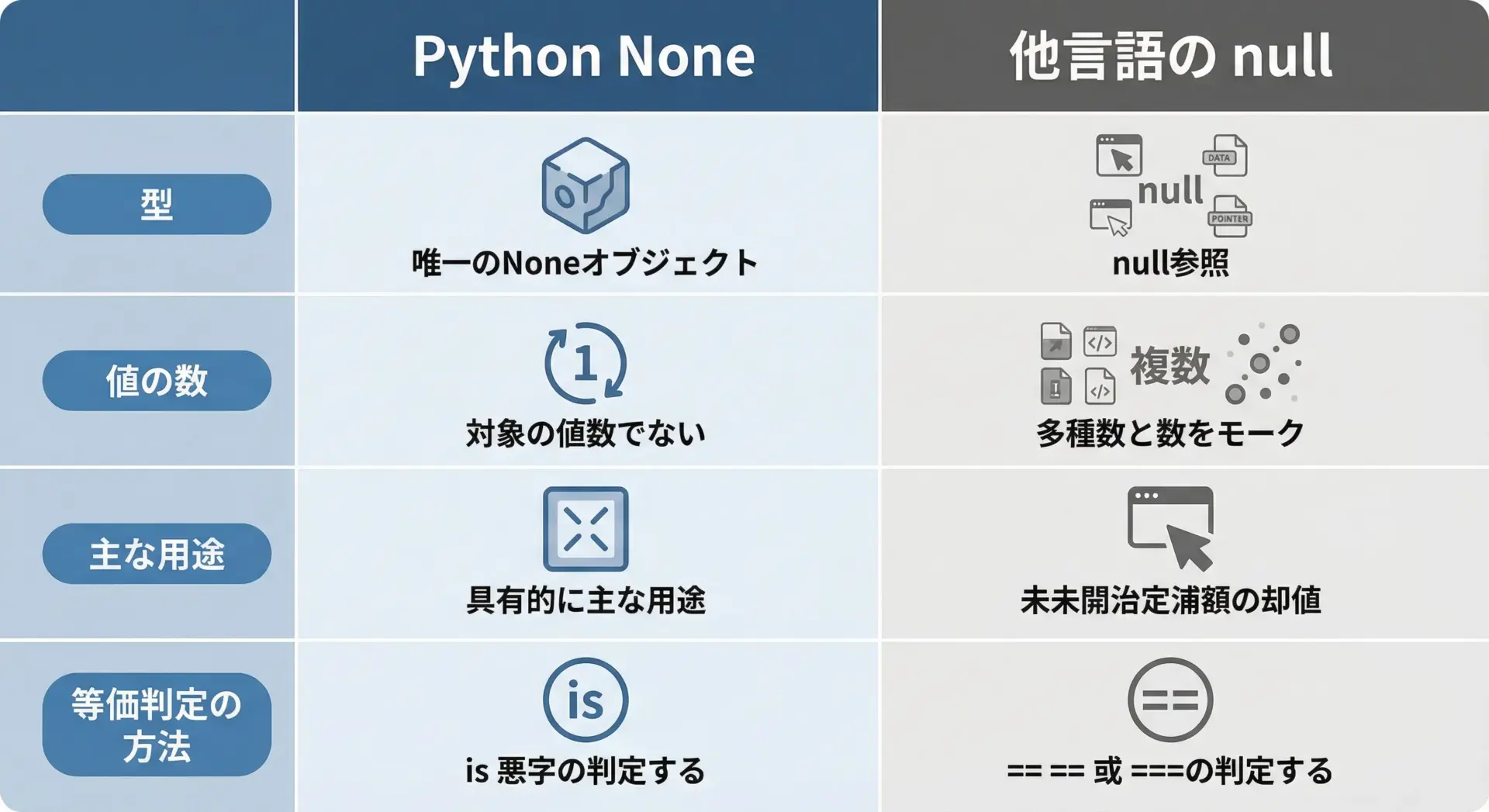

PythonのNoneと他言語のnullの比較

他言語経験者にとって、PythonのNoneはnullのように感じられますが、厳密には少し違いがあります。

表で整理します。

| 観点 | PythonのNone | 他言語のnull(Javaなど) |

|---|---|---|

| 型 | NoneTypeという単一の型 | 型ではなく「参照なし」を示す特別値 |

| 値の数 | 唯一のオブジェクト | 参照型ごとに「null参照」がありうる |

| 主な用途 | 未設定・結果なし・オプション未指定 | オブジェクト参照がないこと |

| 比較方法 | isで同一性を比較 | == nullなどで比較 |

PythonではNoneは1つのオブジェクトとして存在し、その同一性をisで比較するという考え方が基本になります。

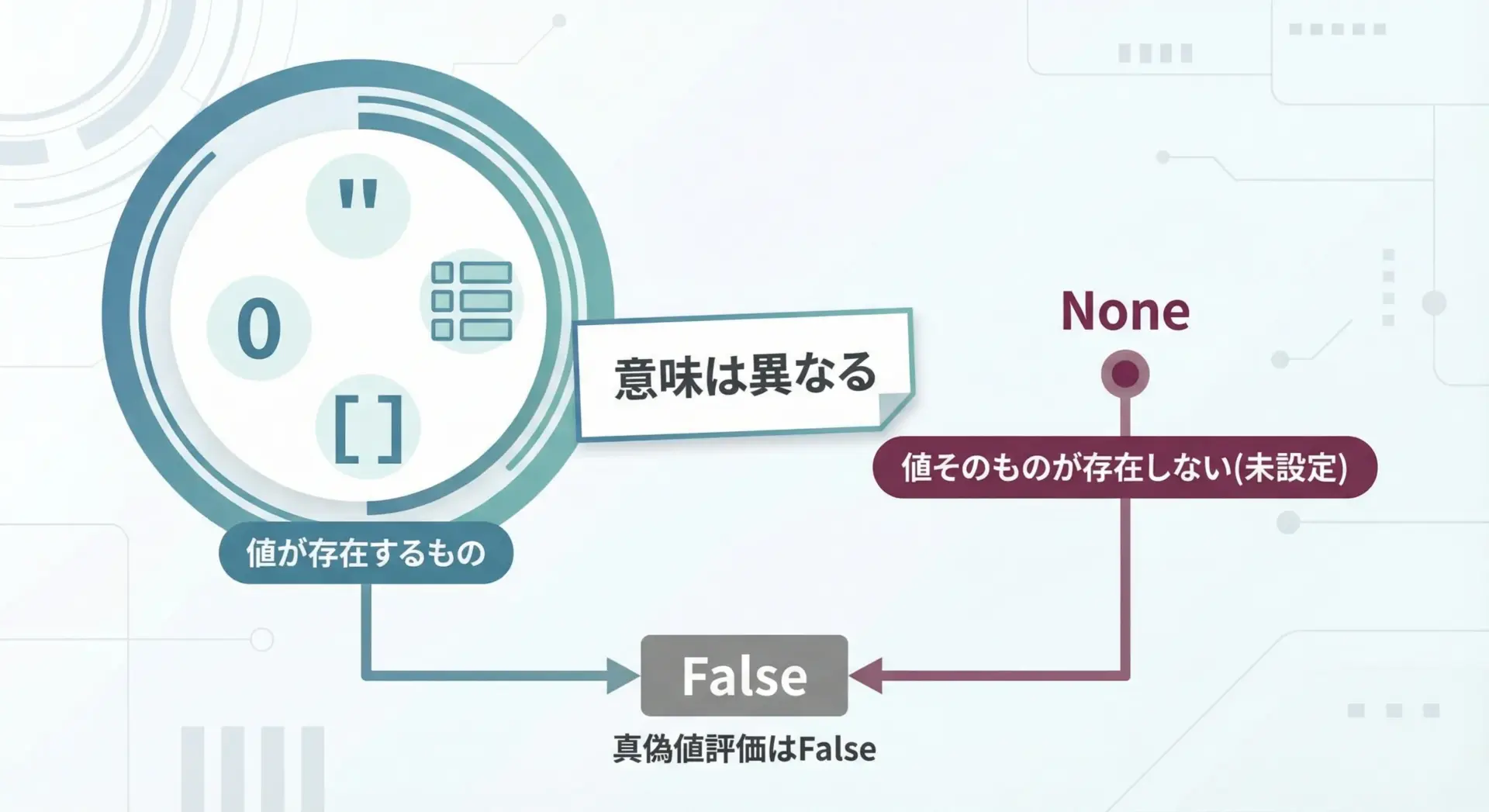

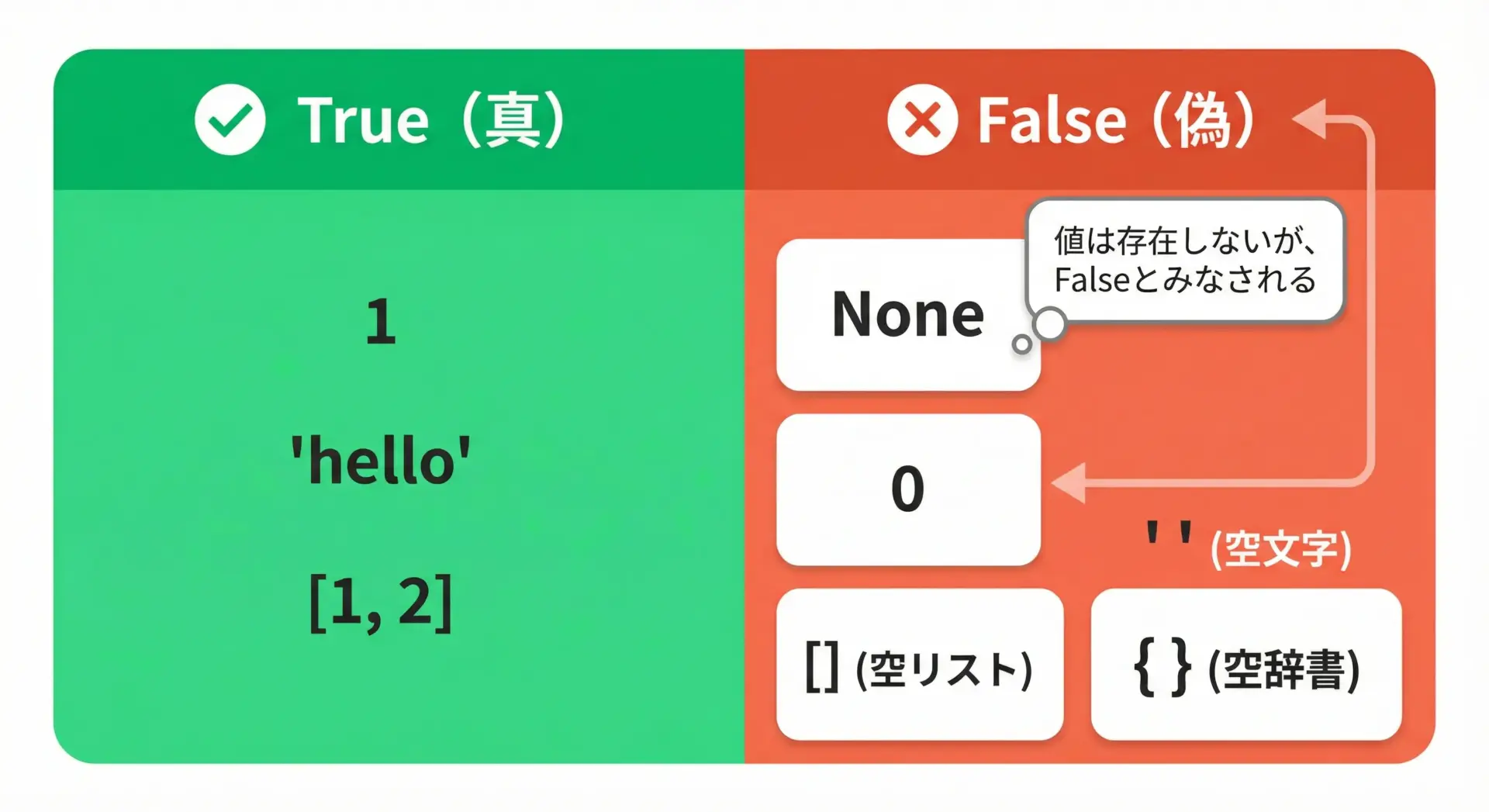

Noneと0・空文字・空リストの違い

Noneとよく混同されるのが、次のような「空」を表す値です。

- 0(整数のゼロ)

- 空文字

"" - 空リスト

[] - 空辞書

{}

これらはいずれも「中身は空だが、その型の値は存在している」状態です。

一方、Noneは「そもそも値がまだない・設定されていない」ことを示します。

次のコードで違いを確認してみます。

# None と 0 や空文字などを比較するサンプルコード

values = {

"None": None,

"ゼロ": 0,

"空文字": "",

"空リスト": [],

}

for name, v in values.items():

print(f"{name} の値: {v!r}, 型: {type(v)}, bool評価: {bool(v)}")None の値: None, 型: <class 'NoneType'>, bool評価: False

ゼロ の値: 0, 型: <class 'int'>, bool評価: False

空文字 の値: '', 型: <class 'str'>, bool評価: False

空リスト の値: [], 型: <class 'list'>, bool評価: False真偽値評価ではどれもFalseになりますが、意味も型もまったく異なることが分かります。

「値が0なのか」「空なのか」「そもそも無いのか」を区別したいときは、必ずNoneを使い分ける必要があります。

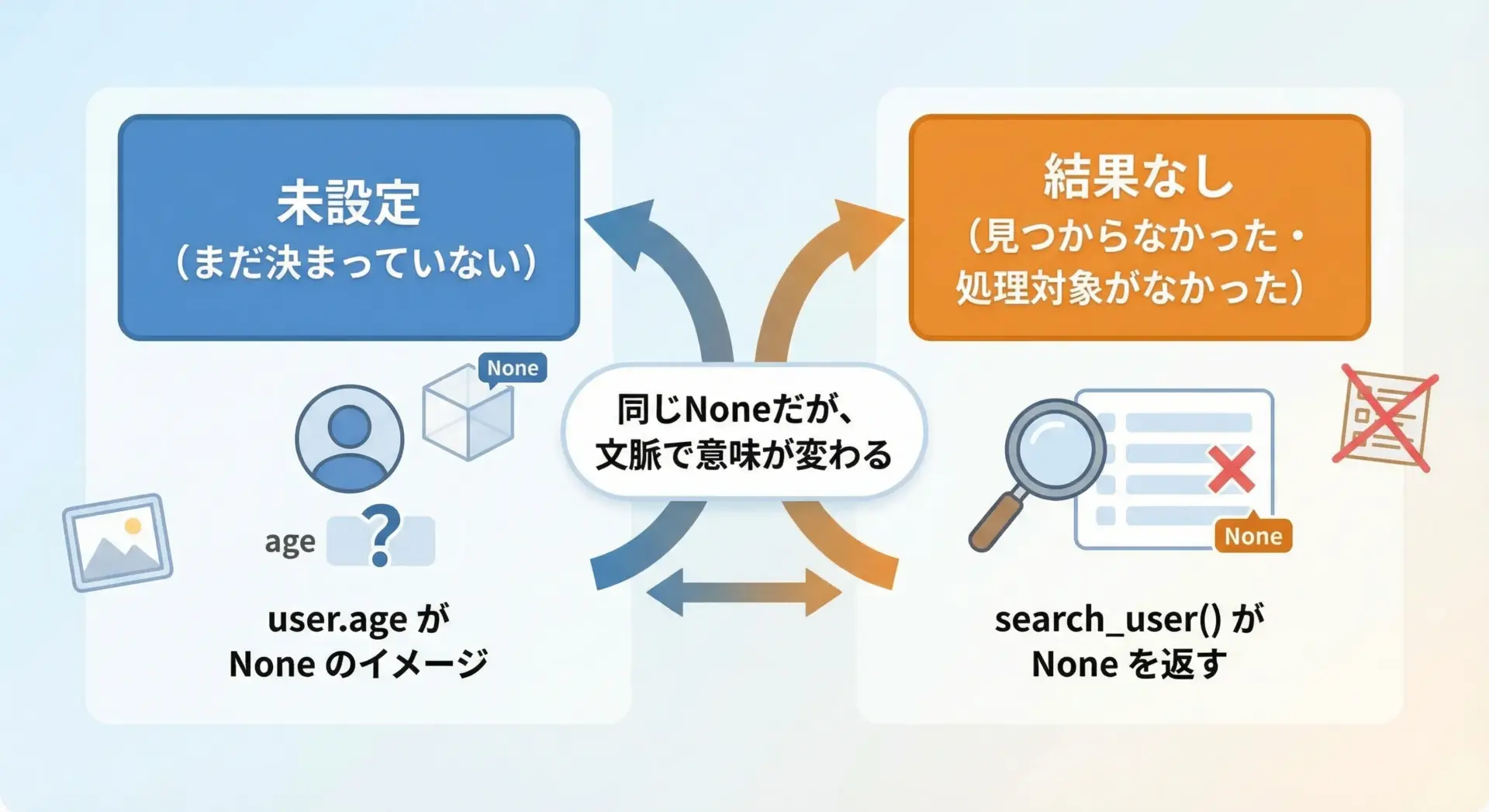

Noneが「未設定」を表す場合と「結果なし」を表す場合

Noneは文脈によって大きく2つの意味で使われます。

1つ目は「未設定」です。

たとえば、ユーザーの年齢がまだ登録されていない時に、age = Noneとしておく、といった使い方です。

2つ目は「結果なし」です。

検索処理や計算処理を行った結果、該当するものがなかったり、計算対象が存在しなかったりする場合に、Noneを返します。

# 「未設定」と「結果なし」で None を使い分ける例

class User:

def __init__(self, name, age=None):

# age=None は「年齢がまだ設定されていない」意味

self.name = name

self.age = age

def find_user_by_name(users, name):

# 見つからない場合は None を返す

for user in users:

if user.name == name:

return user

return None # 「結果なし」を表す

users = [User("Taro"), User("Hanako", age=20)]

result = find_user_by_name(users, "Jiro")

if result is None:

print("ユーザーは見つかりませんでした") # 結果なし

else:

print("ユーザーが見つかりました")ユーザーは見つかりませんでした同じNoneでも、「未設定」と「結果なし」を区別して設計することが、読みやすいコードに繋がります。

PythonにおけるNoneの正しい判定方法

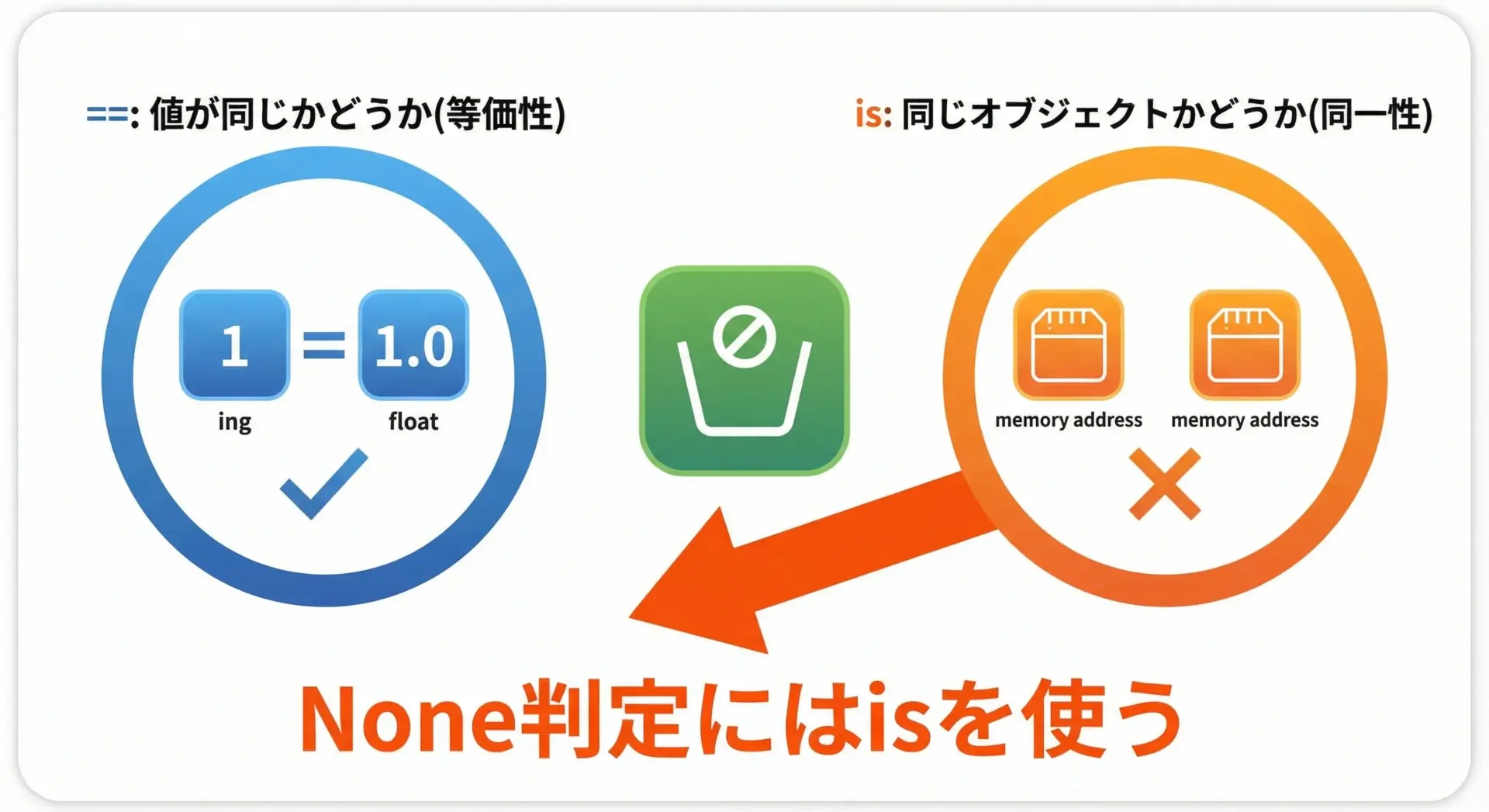

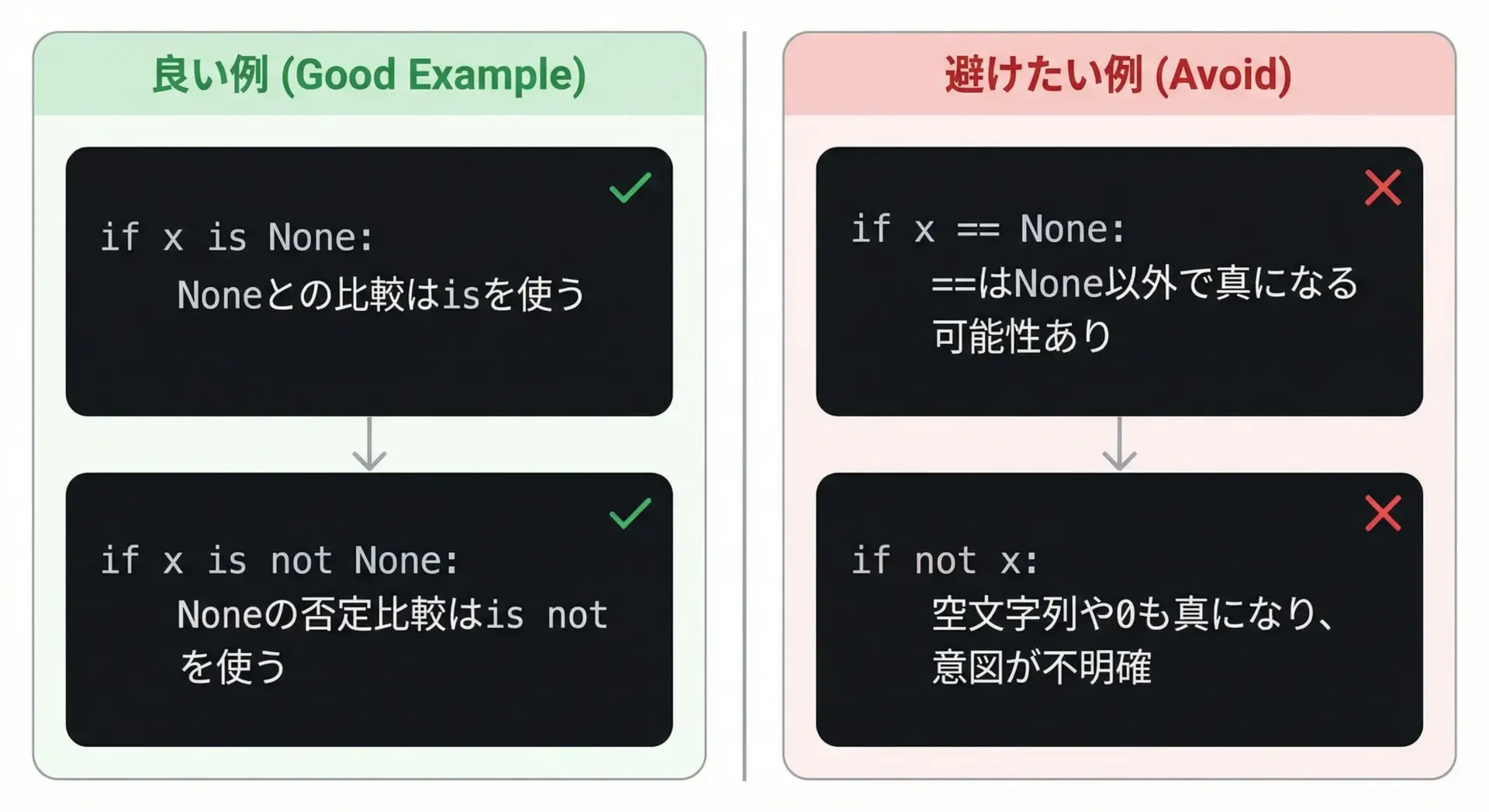

Noneの判定にis演算子を使う理由

Pythonでは、Noneかどうかを判定するときはis演算子を使うのが原則です。

# None 判定には is を使うべき例

value = None

if value is None:

print("value は None です")value は None ですその理由は、Noneが「唯一のオブジェクト」だからです。

isは「同じオブジェクトかどうか(同一性)」を判定する演算子であり、None判定と非常に相性が良いのです。

==とisの違い

==は「値として等しいかどうか」を判定する演算子で、isは「同じオブジェクトそのものか」を判定する演算子です。

# == と is の違いを示すサンプルコード

a = [1, 2, 3]

b = [1, 2, 3]

print("a == b :", a == b) # 値が同じなので True

print("a is b:", a is b) # 別オブジェクトなので False

c = None

d = None

print("c == d :", c == d) # True

print("c is d:", c is d) # これも True (同じ None オブジェクト)a == b : True

a is b: False

c == d : True

c is d: TrueNoneについては==でもTrueになりますが、慣習的にも実務的にもisを使うのが推奨されています。

理由は、ユーザー定義クラスが__eq__をオーバーライドして==の挙動を変えている可能性があるためです。

isであれば常にオブジェクトの同一性だけを見ます。

if文でのNoneチェックの書き方

Noneをif文でチェックする典型的なパターンをいくつか紹介します。

# None の典型的なチェック方法

value = None

# 1. None であることをチェック

if value is None:

print("value は None です")

# 2. None ではないことをチェック

value = 0 # ゼロは None ではない

if value is not None:

print("value は None ではありません")value は None です

value は None ではありません避けたい書き方として、次のような例があります。

# 推奨されない None のチェック方法

value = None

# 1. == で比較する (動くが推奨されない)

if value == None:

print("これは動くが、is を使った方がよいです")

# 2. 真偽値評価で判定する (意味が曖昧になりうる)

if not value:

print("value が None や 0 や空文字でもここに入るので、区別できない")これは動くが、is を使った方がよいです

value が None や 0 や空文字でもここに入るので、区別できない「Noneなのか、0や空文字なのか」を区別したい場合は、必ずis Noneやis not Noneを使うようにします。

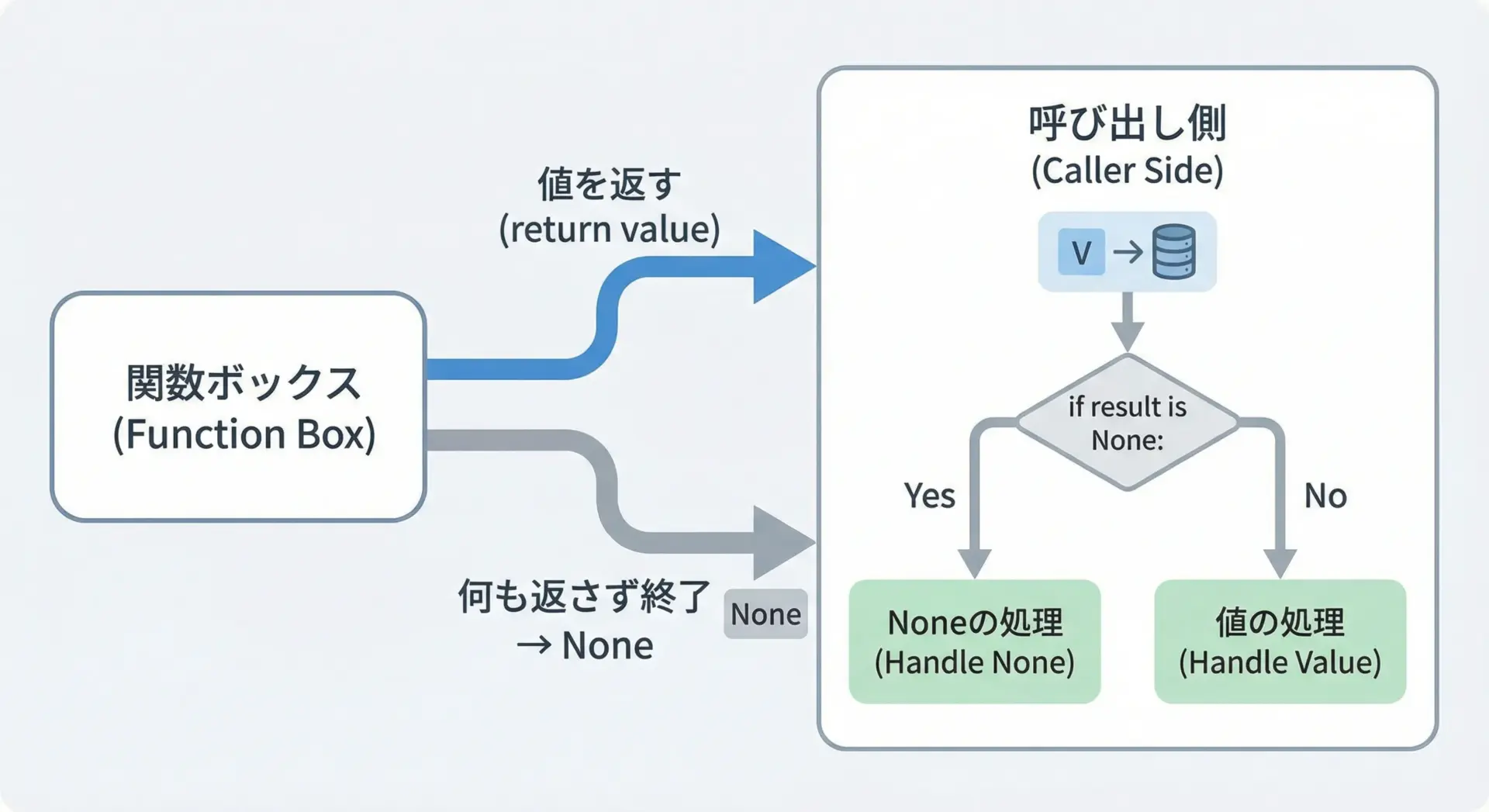

関数の戻り値がNoneかどうかを判定する方法

関数がNoneを返すケースは多くあります。

代表的なのは、探索系の関数です。

# 関数の戻り値が None かどうかを判定する例

def find_even(numbers):

"""リストから最初に見つかった偶数を返し、なければ None を返す"""

for n in numbers:

if n % 2 == 0:

return n

return None # 偶数が見つからなかった場合

nums = [1, 3, 5]

result = find_even(nums)

if result is None:

print("偶数は見つかりませんでした")

else:

print("最初の偶数:", result)偶数は見つかりませんでしたこのように、戻り値としてNoneを使う関数は、「結果なし」かどうかをis Noneで判定するのが自然です。

Noneの扱いで注意すべきポイント

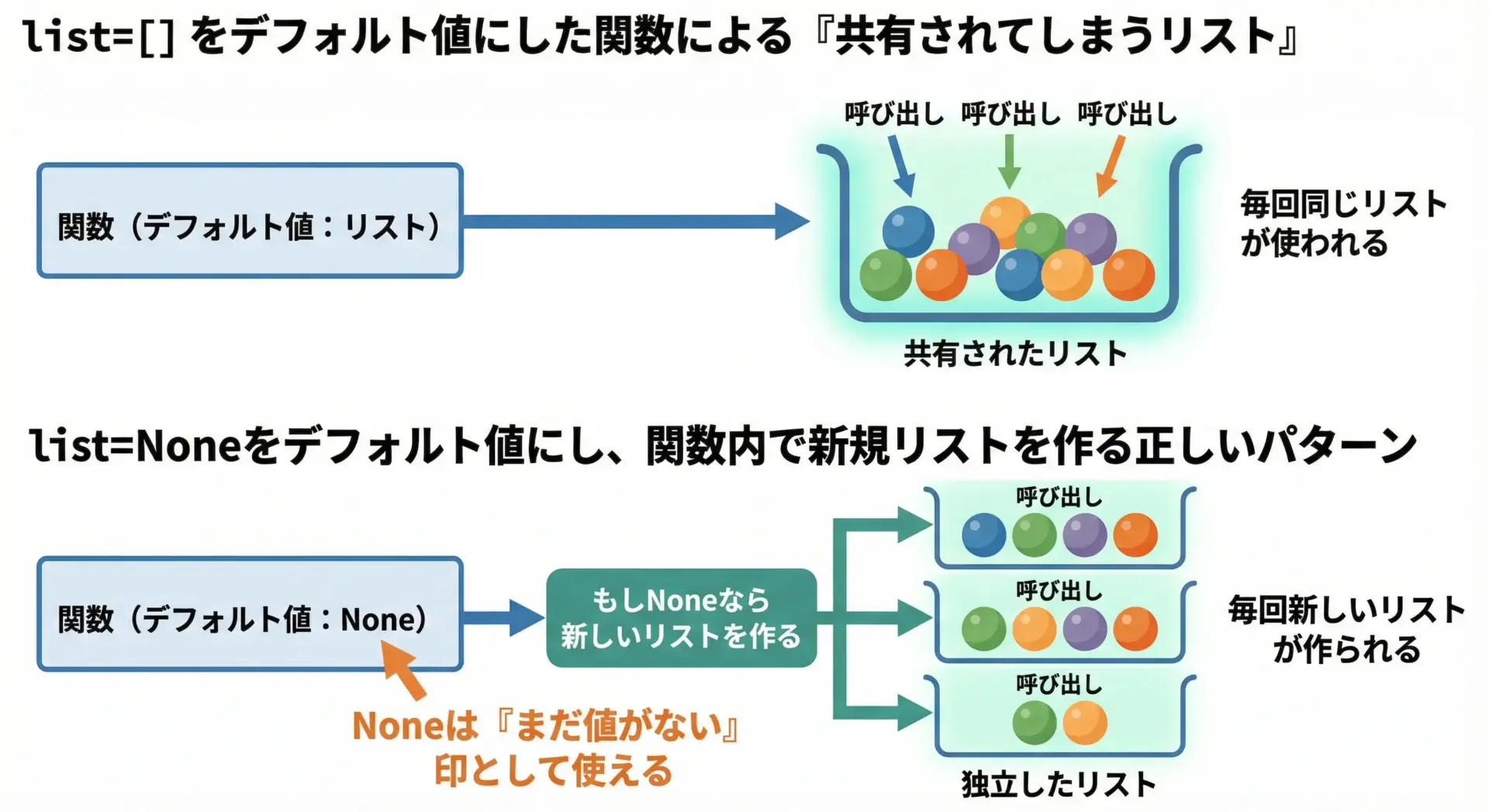

Noneをデフォルト引数に使う際の注意点

Pythonではミューテーブル(変更可能)なオブジェクトをデフォルト引数に直接書くとバグの元になります。

その回避策として、Noneをデフォルトにしておき、関数の中で新しいオブジェクトを作る、というパターンがよく使われます。

まずは悪い例です。

# 良くないデフォルト引数の例 (同じリストが共有されてしまう)

def add_item_bad(item, items=[]):

items.append(item)

return items

print(add_item_bad("a")) # ['a']

print(add_item_bad("b")) # ['a', 'b'] 期待外に前回の値が残る['a']

['a', 'b']これを避けるためにNoneを使います。

# None を使った安全なデフォルト引数の例

def add_item(item, items=None):

if items is None:

items = [] # 必要になったときに新しいリストを作る

items.append(item)

return items

print(add_item("a")) # ['a']

print(add_item("b")) # ['b'] 毎回独立したリストになる['a']

['b']このように、「引数が省略されたかどうか」を判別するためのフラグとしてNoneを使うのは、Pythonで非常によく使われるテクニックです。

Noneとboolの評価

Pythonでは、if文などで値を評価するときにbool()が内部的に使われます。

Noneはこの真偽値評価でFalseと見なされます。

# None の真偽値評価を確認する例

print(bool(None)) # FalseFalseしかし、「Falseとみなされる」ことと「意味としてFalseである」ことは別です。

「フラグとしてのTrue/False」と「未設定や結果なしとしてのNone」は、役割がまったく違う点に注意する必要があります。

たとえば、次のようなコードは意味があいまいになります。

# 意味が紛らわしい None の扱いの例

flag = None # まだ決まっていないのか、False なのかが曖昧

if not flag:

print("ここに入るが、flag が False なのか None なのか区別できない")ここに入るが、flag が False なのか None なのか区別できないフラグであればTrue/Falseを使い、「まだ決まっていない」など別の意味ならNoneを使うように設計を分けると、読みやすくなります。

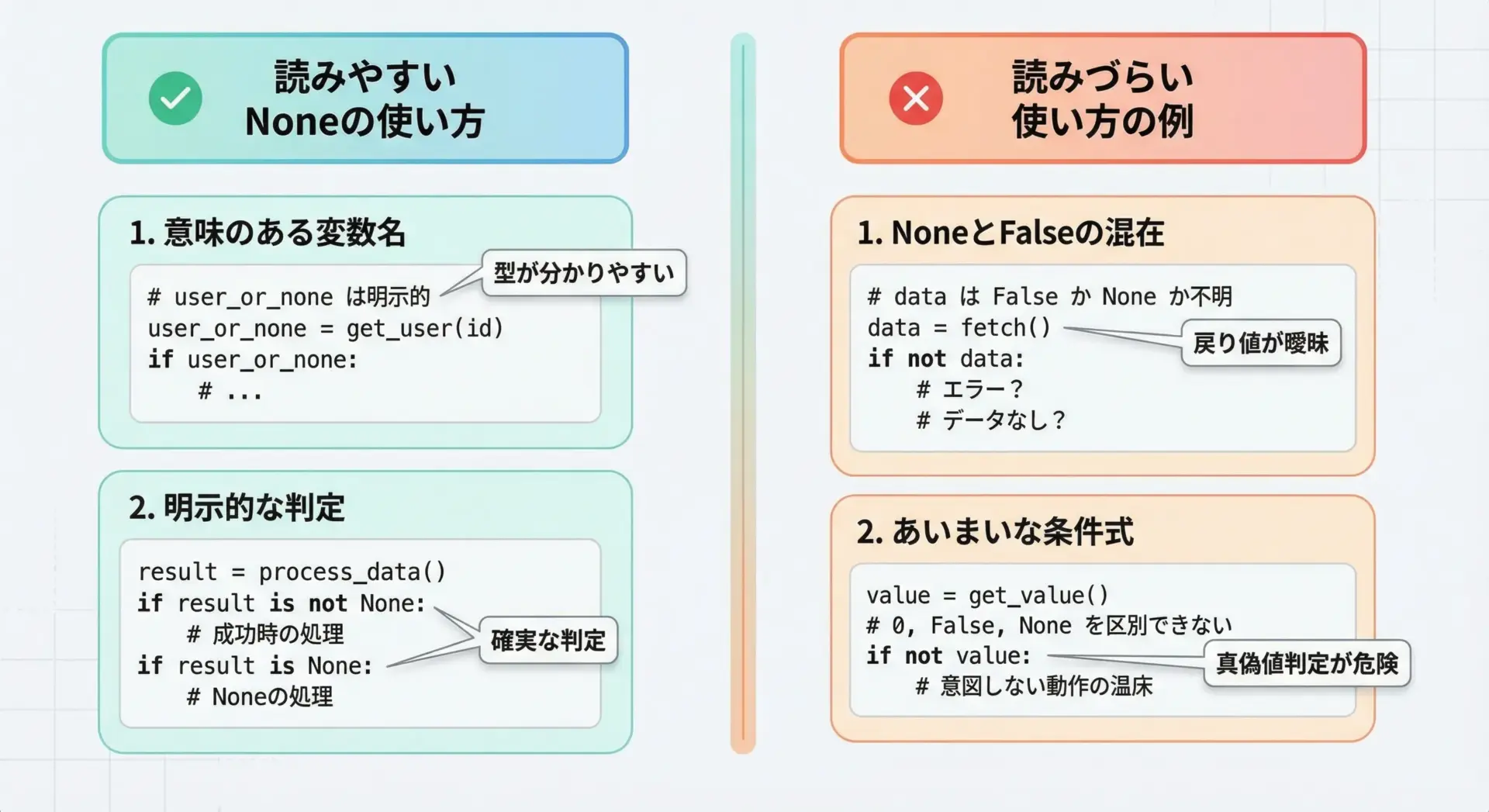

Noneを含むコードを読みやすく保つ書き方

Noneを多用すると、コードが読みにくくなることがあります。

読みやすさを保つためのポイントをいくつか挙げます。

1つ目は、変数名で「Noneかもしれない」ことを表現することです。

たとえばuser_or_none、resultなど、「存在しない」可能性があることが伝わる名前を付けます。

# 変数名で None の可能性があることを表現する例

def get_user_or_none(user_id):

# 見つかれば User インスタンス、見つからなければ None を返す

...

user = get_user_or_none(123)

if user is None:

print("ユーザーは存在しません")

else:

print(f"ユーザー名: {user.name}")2つ目は、条件式を明確に書くことです。

次のように書くと意図がはっきりします。

- 「値が設定されていない場合だけ処理したい」 →

if x is None: - 「値が設定されており、かつ非空の場合だけ処理したい」 →

if x is not None and x:

# 条件式を明確に書いて読みやすくする例

name = None # まだ名前が設定されていない

# 悪い例: not name だと、None / "" の両方が対象になり意味が曖昧

if not name:

print("名前が空です (未設定かもしれないし、空文字かもしれない)")

# 良い例: 未設定と空文字を明確に分ける

if name is None:

print("名前はまだ設定されていません")

elif name == "":

print("名前は空文字です")名前が空です (未設定かもしれないし、空文字かもしれない)

名前はまだ設定されていませんこのように「Noneを使う目的」と「Falseや0、空との違い」を常に意識してコードを書くと、将来の自分や他の開発者にも読みやすいコードになります。

まとめ

PythonのNoneは、他言語のnullに相当する「何もない」ことを表す唯一のオブジェクトです。

ただし、0や空文字とは意味が異なり、「未設定」や「結果なし」を示すために使う点が重要です。

判定にはisを用い、デフォルト引数や戻り値でNoneをどう使うかを丁寧に設計することで、バグを防ぎつつ読みやすいコードを書けます。

Noneと他の「空」の値の違いを意識しながら、実際のプロジェクトで使い分けてみてください。