C++で本格的なプログラムを書き始めると、必ず登場するのがクラスです。

クラスはデータと処理をひとまとめにできる仕組みで、オブジェクト指向プログラミングの中心的な概念です。

本記事では、クラスの基本構造からコンストラクタ、メンバ関数、アクセス指定子、さらに少し応用的な使い方までを、サンプルコードと図解を用いながら丁寧に解説します。

C++のクラスとは何か

クラスの役割とイメージ

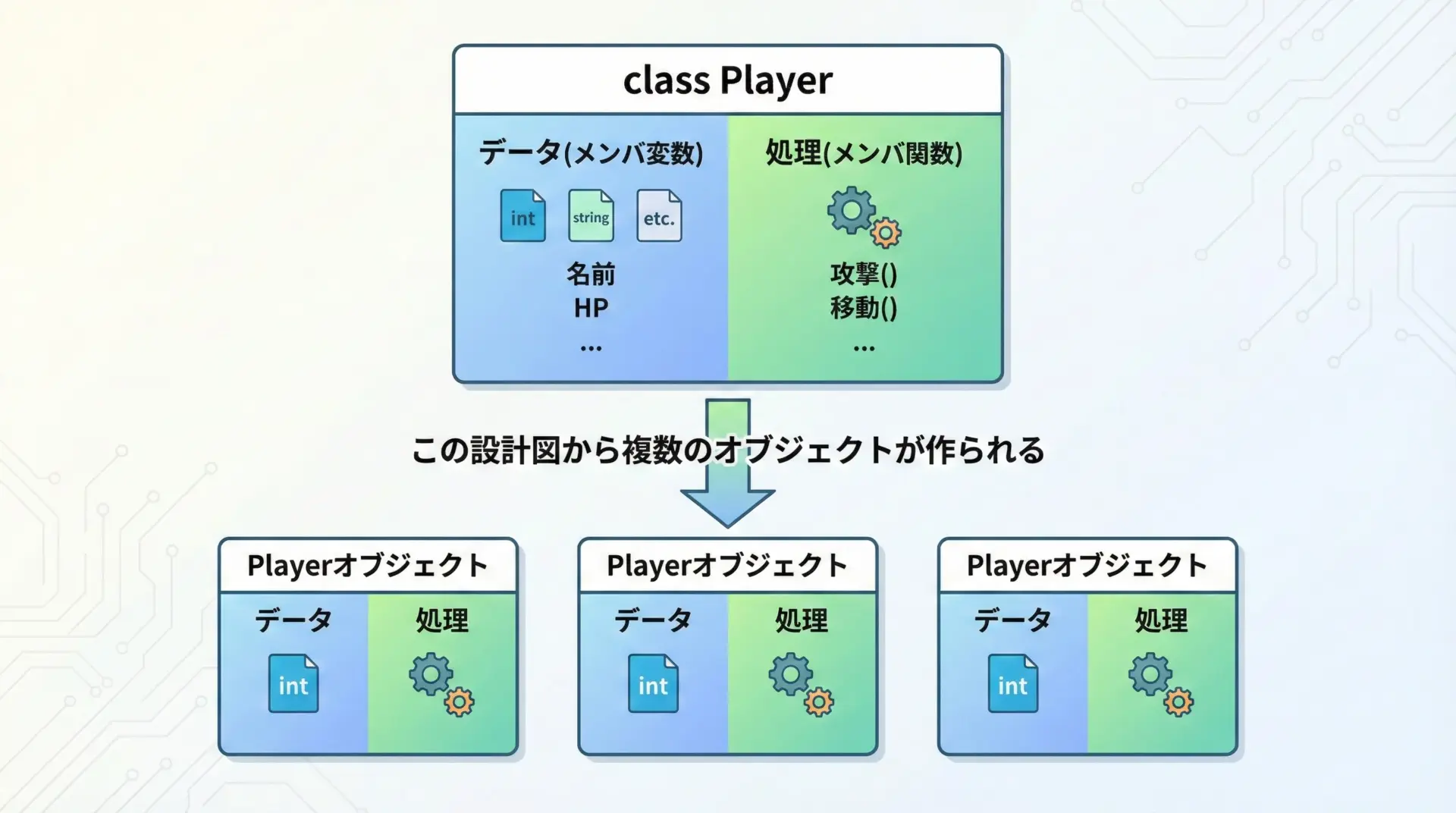

クラスとは、「データ」と「そのデータを扱う処理」を1つにまとめた設計図のようなものです。

C言語では構造体でデータだけをまとめていましたが、クラスではそれに加えて関数も一緒に持たせることができます。

たとえばゲームのプレイヤーを表すとき、次のような情報と処理をまとめて持てると便利です。

- プレイヤー名やHPなどのデータ

- ダメージを受ける、回復する、状態を表示するなどの処理

この「プレイヤーの設計図」がクラスであり、その設計図から実体として作られるものがオブジェクトです。

クラスは1つでも、そこから何体分ものプレイヤーオブジェクトを生成できます。

クラスの基本構造

クラス定義の書き方

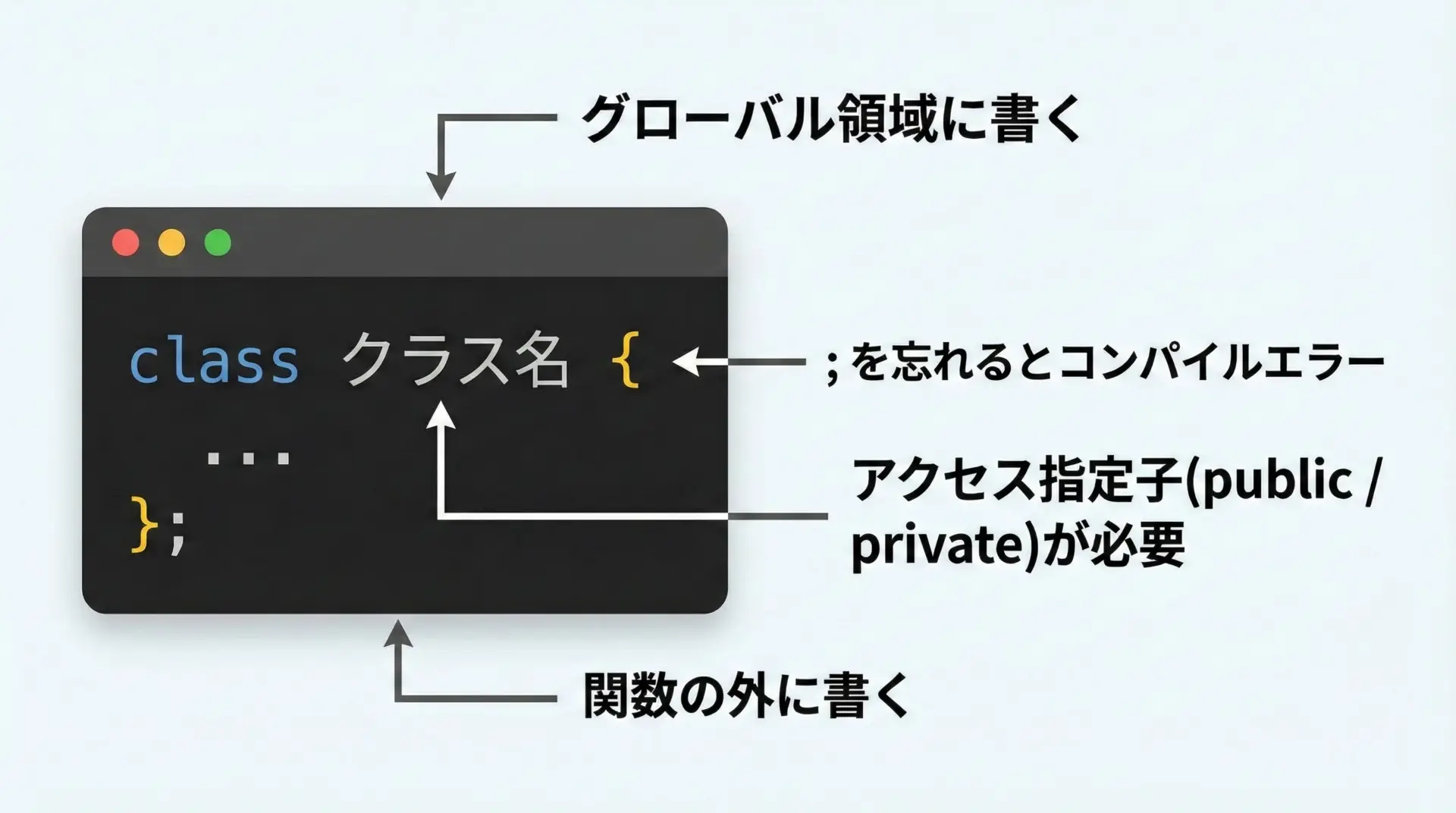

C++でクラスを定義する基本形は次のようになります。

// クラスの基本的な書き方

class クラス名 {

// アクセス指定子: public, private, protected など

public:

// 外からも使えるメンバ(変数・関数)

private:

// クラスの内部からのみ使えるメンバ

};クラス定義では、最後の;を忘れやすいので注意が必要です。

クラスは通常、関数の外(グローバルな位置)に書きます。

最もシンプルなクラス例

それでは、位置情報だけを持つシンプルなクラスを定義してみます。

#include <iostream>

using namespace std;

// 2次元座標を表すクラス

class Point {

public:

int x; // x座標

int y; // y座標

};

int main() {

Point p; // Pointクラスのオブジェクトを生成

p.x = 10; // メンバ変数xに代入

p.y = 20; // メンバ変数yに代入

cout << "x = " << p.x << ", y = " << p.y << endl;

return 0;

}x = 10, y = 20この例では、クラス定義とオブジェクトの生成、そして.演算子によるメンバ変数へのアクセスという、クラスの最初の一歩を確認できます。

メンバ変数とメンバ関数

データと処理をまとめる

クラスの中には、主に次の2種類の要素を定義します。

- メンバ変数(フィールド) … クラスが持つデータ

- メンバ関数(メソッド) … そのデータを扱う関数

次の例で、両方をまとめて確認してみます。

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

// プレイヤーを表すクラス

class Player {

public:

// メンバ変数

string name; // プレイヤー名

int hp; // 体力

int level; // レベル

// メンバ関数: ステータスを表示する

void showStatus() {

cout << "名前: " << name

<< ", HP: " << hp

<< ", レベル: " << level << endl;

}

// メンバ関数: ダメージを受ける

void damage(int amount) {

hp -= amount;

if (hp < 0) {

hp = 0;

}

}

};

int main() {

Player p; // Playerオブジェクトの生成

// メンバ変数に値を設定

p.name = "Alice";

p.hp = 100;

p.level = 5;

p.showStatus(); // メンバ関数の呼び出し

p.damage(30); // 30ダメージを受ける

p.showStatus(); // もう一度表示

return 0;

}名前: Alice, HP: 100, レベル: 5

名前: Alice, HP: 70, レベル: 5メンバ関数の中からは、同じクラスのメンバ変数nameやhpに、そのままアクセスできます。

クラスの「内側」では、自分が持っているデータを直接操作できるとイメージすると理解しやすいです。

コンストラクタとデストラクタ

コンストラクタで初期化する

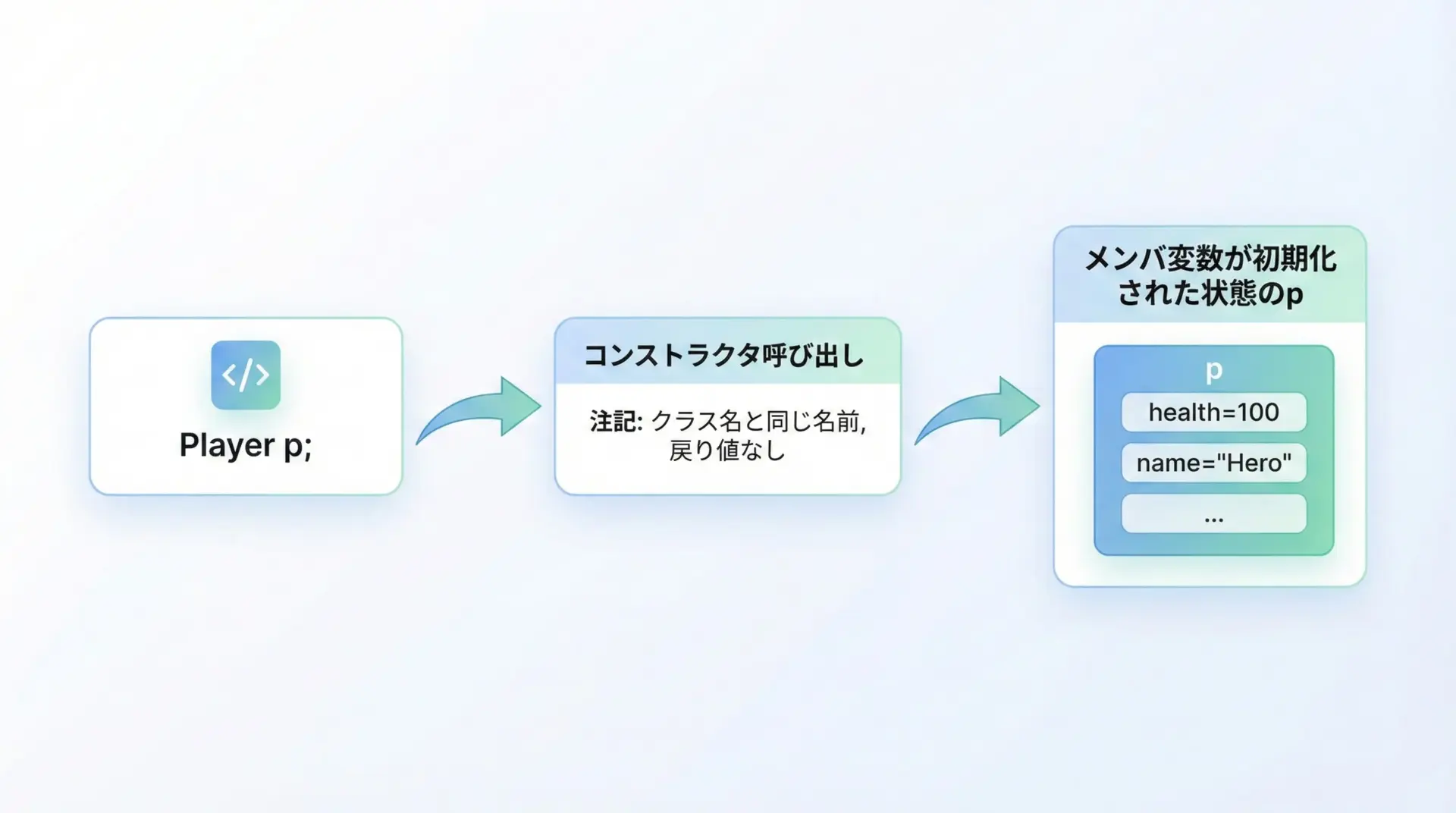

クラスには、オブジェクト生成時に自動で呼ばれる特別な関数があります。

これをコンストラクタと呼びます。

初期値を設定したり、必要な準備を行ったりするのに使われます。

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

class Player {

public:

string name;

int hp;

int level;

// コンストラクタ: デフォルトの初期値を設定

Player() {

name = "NoName";

hp = 100;

level = 1;

}

// 引数つきコンストラクタ: 好きな値で初期化

Player(const string& n, int h, int lv) {

name = n;

hp = h;

level = lv;

}

void showStatus() {

cout << "名前: " << name

<< ", HP: " << hp

<< ", レベル: " << level << endl;

}

};

int main() {

Player p1; // デフォルトコンストラクタ

Player p2("Bob", 150, 10); // 引数つきコンストラクタ

p1.showStatus();

p2.showStatus();

return 0;

}名前: NoName, HP: 100, レベル: 1

名前: Bob, HP: 150, レベル: 10コンストラクタはクラス名と同じ名前で書き、戻り値の型は記述しません。

複数定義しておき、引数の違いで使い分けることもできます。

デストラクタの役割

デストラクタは、オブジェクトが破棄されるときに自動で呼ばれる特別な関数です。

外部リソースの解放などに使います。

#include <iostream>

using namespace std;

class Sample {

public:

Sample() {

cout << "コンストラクタ呼び出し" << endl;

}

// デストラクタ: ~クラス名 という名前で定義

~Sample() {

cout << "デストラクタ呼び出し" << endl;

}

};

int main() {

{

Sample s; // このブロック内で生存

} // ブロックを抜けるとsが破棄され、デストラクタが呼ばれる

return 0;

}コンストラクタ呼び出し

デストラクタ呼び出しこのように、デストラクタは主にメモリ以外のリソース(ファイル、ソケットなど)の後片付けで役立ちます。

アクセス指定子とカプセル化

publicとprivateの違い

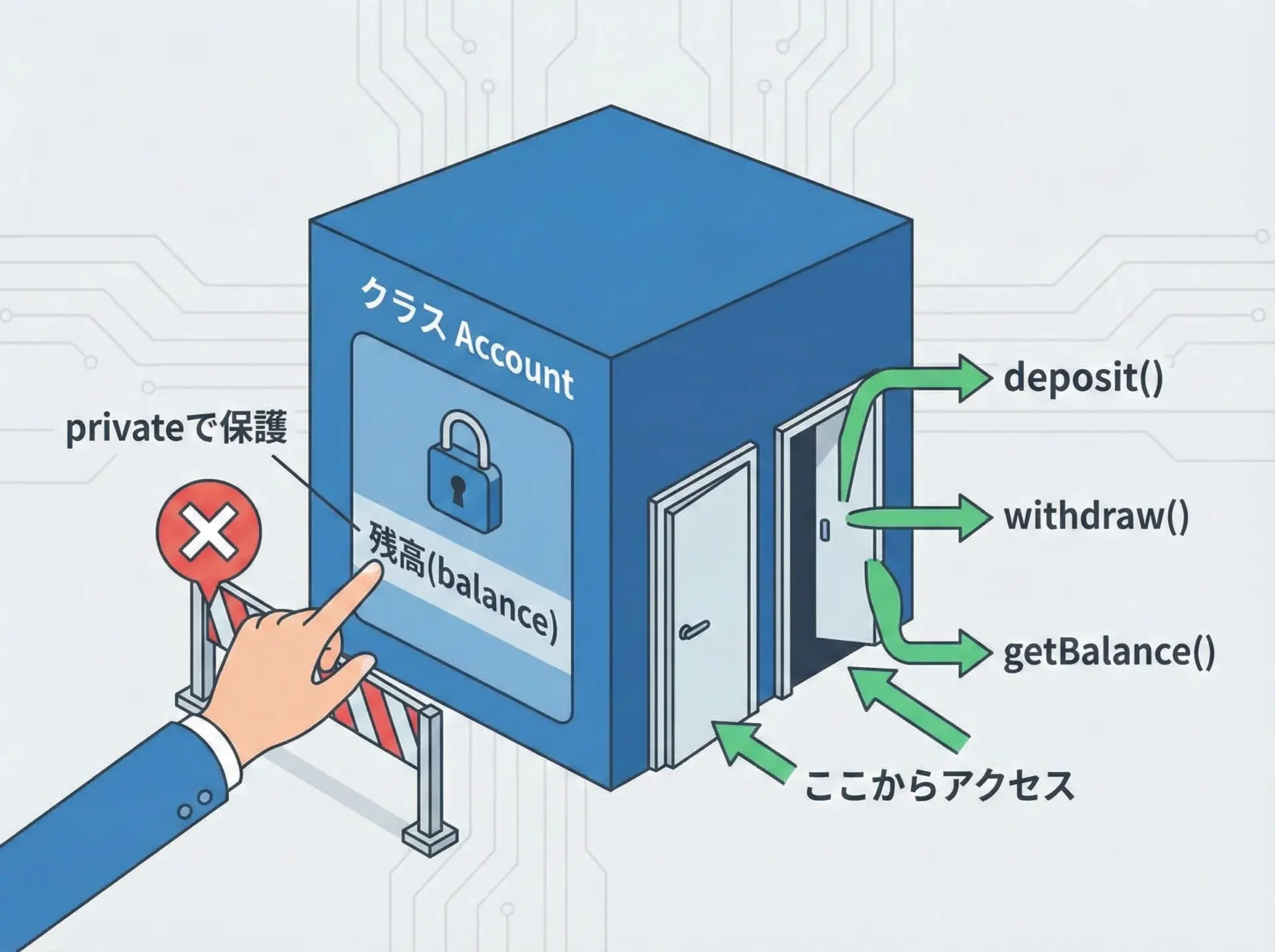

クラスの重要な概念にカプセル化があります。

これは、必要のない内部詳細を外から隠し、決められた方法だけで操作させるという考え方です。

C++では、主に次の2つのアクセス指定子を使います。

public… クラスの外部からアクセス可能private… クラスの内部からのみアクセス可能

実践的なクラスでは、データ(メンバ変数)はprivateにして、操作のための関数だけをpublicにすることが多いです。

#include <iostream>

using namespace std;

class Account {

private:

int balance; // 残高は外から直接いじらせない

public:

// コンストラクタ

Account(int initial) {

if (initial < 0) {

initial = 0;

}

balance = initial;

}

// 預け入れ

void deposit(int amount) {

if (amount > 0) {

balance += amount;

}

}

// 引き出し

void withdraw(int amount) {

if (amount > 0 && amount <= balance) {

balance -= amount;

}

}

// 残高取得

int getBalance() const {

return balance;

}

};

int main() {

Account acc(1000); // 残高1000円で口座開設

// acc.balance = 500; // コンパイルエラー(privateのため)

acc.deposit(500); // 500円預ける

acc.withdraw(300); // 300円引き出す

cout << "残高: " << acc.getBalance() << " 円" << endl;

return 0;

}残高: 1200 円このように「データは隠して、操作だけ公開する」という設計にすると、不正な値が入るのを防ぎ、クラスの使い方も分かりやすくなります。

アクセス指定子のまとめ

クラスでよく使うアクセス指定子を整理します。

| 指定子 | アクセス可能な範囲 | 主な用途 |

|---|---|---|

| public | どこからでもアクセス可能 | インターフェース(外部公開API) |

| private | クラスの内部(と友達宣言された関数・クラス) | 内部実装、守りたいデータや補助処理 |

迷ったら、まずはprivateで定義し、必要になったものだけpublicにするという方針にすると、安全な設計になりやすいです。

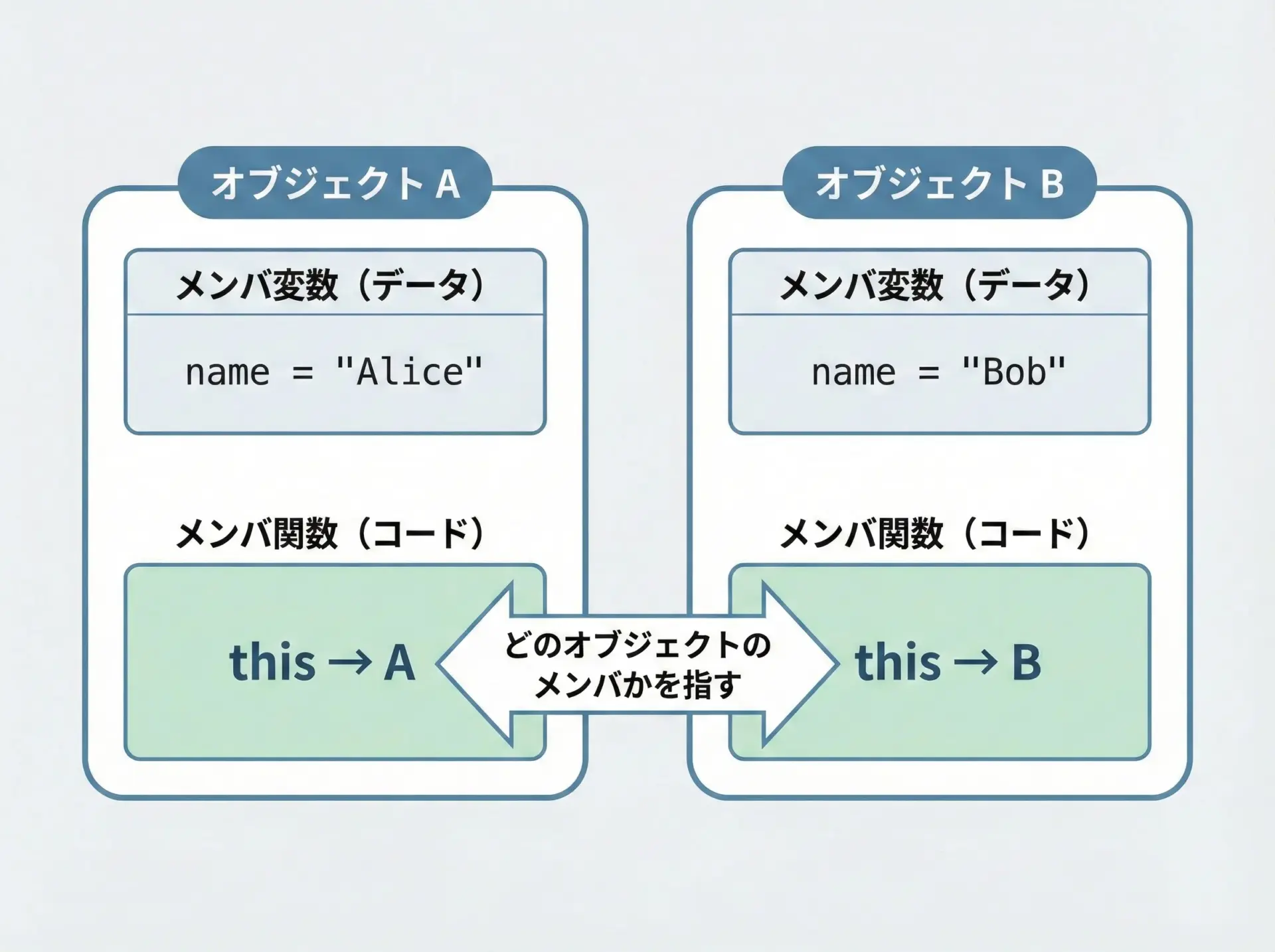

thisポインタと参照のイメージ

thisポインタとは

クラスのメンバ関数の中には、自分自身のオブジェクトを指すthisポインタが暗黙に渡されています。

ふだんは意識しなくても動きますが、同名の変数があるときなどに役立ちます。

#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

class Player {

private:

string name;

public:

// 引数名とメンバ変数名が同じ場合、thisを使って区別できる

Player(const string& name) {

this->name = name; // this->name はメンバ変数

}

void show() const {

cout << "プレイヤー名: " << name << endl;

// 実際は this->name と同じ意味

}

};

int main() {

Player p("Carol");

p.show();

return 0;

}プレイヤー名: Carolthisは「いま処理しているオブジェクト」へのポインタだと理解しておけば十分です。

慣れてくると、メソッドチェーンのような書き方を実現するために*thisを戻り値にする、といった応用もできます。

実用的なクラスのミニサンプル

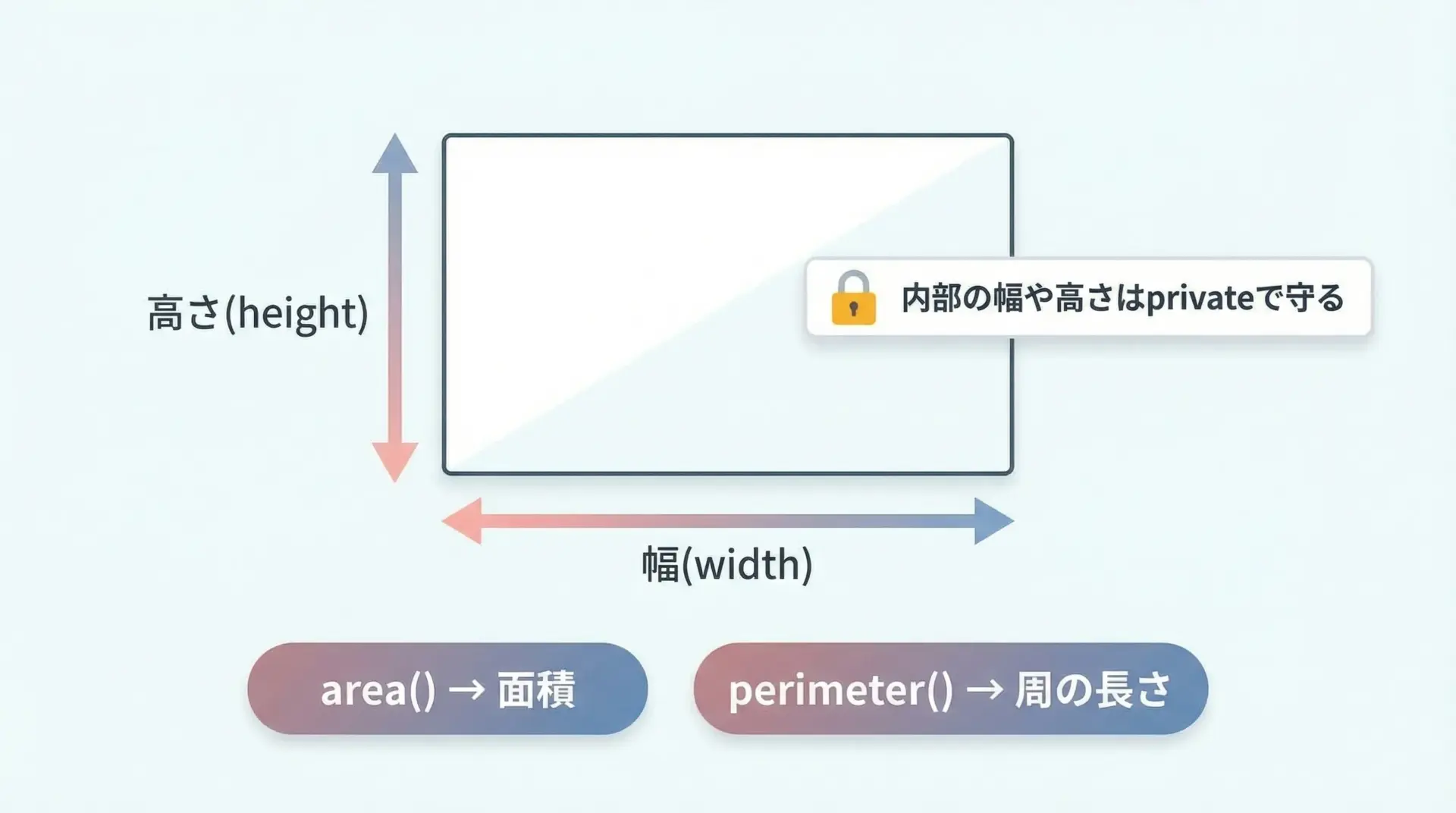

簡単な「長方形クラス」を作ってみる

ここまで学んだ内容を組み合わせて、少し実用的なクラスを作ってみます。

長方形のサイズを管理し、面積や周の長さを計算できるクラスです。

#include <iostream>

using namespace std;

// 長方形を表すクラス

class Rectangle {

private:

double width; // 幅

double height; // 高さ

public:

// デフォルトコンストラクタ

Rectangle() {

width = 0.0;

height = 0.0;

}

// 幅と高さを指定するコンストラクタ

Rectangle(double w, double h) {

setSize(w, h); // 共通のチェック処理を使う

}

// 幅と高さをまとめて設定する

void setSize(double w, double h) {

if (w < 0) w = 0;

if (h < 0) h = 0;

width = w;

height = h;

}

// 幅だけ設定

void setWidth(double w) {

if (w < 0) w = 0;

width = w;

}

// 高さだけ設定

void setHeight(double h) {

if (h < 0) h = 0;

height = h;

}

// 幅を取得

double getWidth() const {

return width;

}

// 高さを取得

double getHeight() const {

return height;

}

// 面積を計算

double area() const {

return width * height;

}

// 周の長さを計算

double perimeter() const {

return 2 * (width + height);

}

// 情報を表示

void show() const {

cout << "幅: " << width

<< ", 高さ: " << height

<< ", 面積: " << area()

<< ", 周の長さ: " << perimeter()

<< endl;

}

};

int main() {

Rectangle r1; // 0,0の長方形

Rectangle r2(3.0, 4.0); // 3×4の長方形

r1.setSize(5.0, 2.0); // 後からサイズを設定

r1.show();

r2.show();

// ゲッターを使って値を取り出す

cout << "r2の幅は " << r2.getWidth()

<< ", 高さは " << r2.getHeight() << endl;

return 0;

}幅: 5, 高さ: 2, 面積: 10, 周の長さ: 14

幅: 3, 高さ: 4, 面積: 12, 周の長さ: 14

r2の幅は 3, 高さは 4このクラスには次のような特徴があります。

- 幅と高さは

privateで隠し、不正な値(負数)を避ける - 大きさを設定するためのメンバ関数を

publicで提供 - 面積や周の長さといった「長方形らしい動作」をメンバ関数で表現

「データ + データに関する処理 = クラス」というイメージがつかみやすい例になっています。

まとめ

クラスは、C++で大きなプログラムを構築するための基本単位です。

本記事では、クラス定義の書き方、メンバ変数とメンバ関数、コンストラクタとデストラクタ、public/privateによるカプセル化、そしてthisポインタの役割までを一通り見てきました。

まずは「1つの概念を1つのクラスとしてまとめる」ことを意識し、シンプルなクラスから実際に書いてみることで、クラスの使い方に自然と慣れていくはずです。