C++で出力の改行を書くとき、多くの方はstd::endlと"\n"のどちらを使うべきか迷います。

どちらも「改行」をしてくれるように見えますが、実は動作や性能に違いがあります。

本記事では、C++のstd::endlと"\n"の違いを、バッファとflushの観点からわかりやすく解説し、実務でのおすすめの使い分けまで説明します。

C++での改行の基本

標準出力と改行の役割

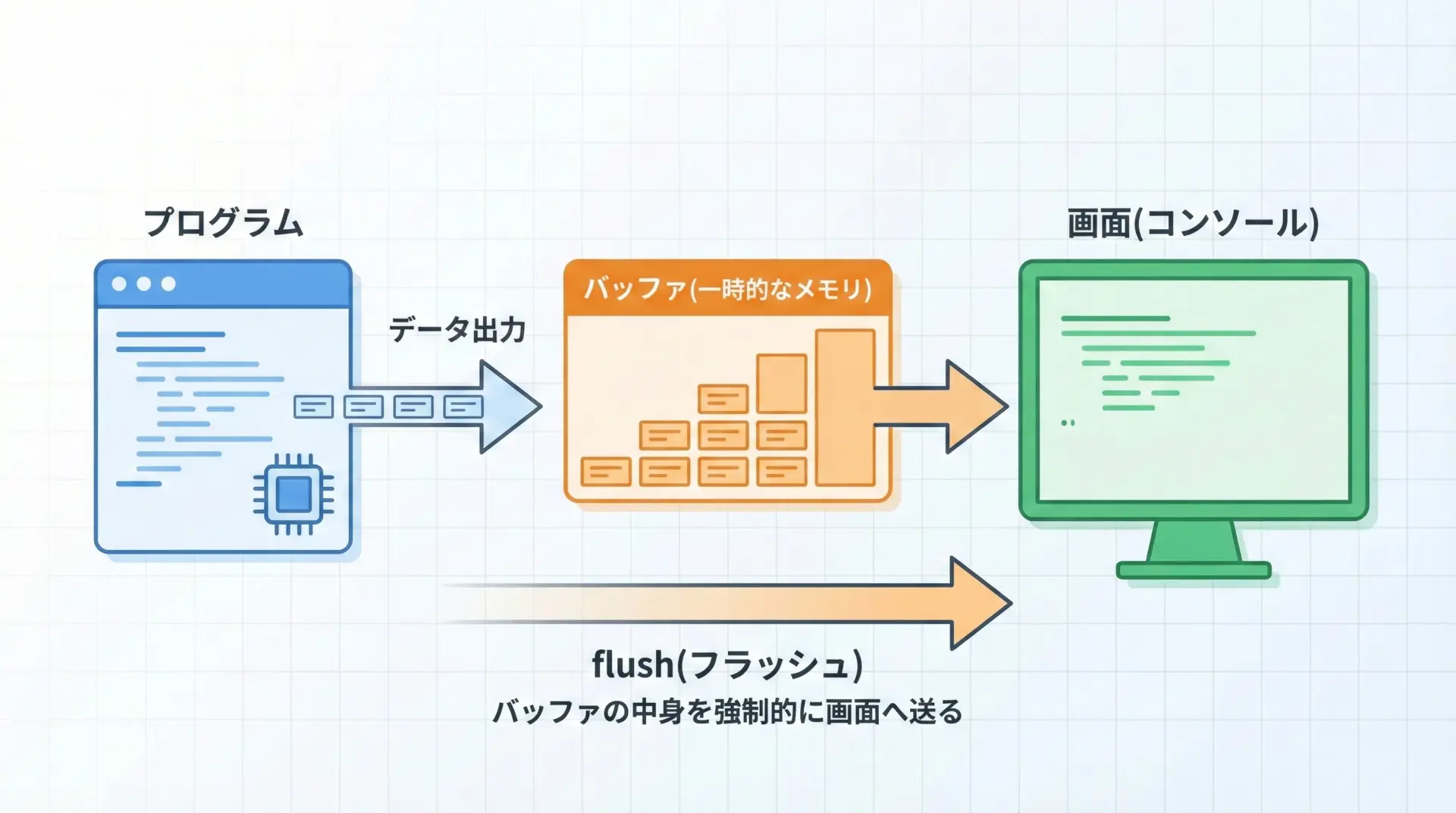

まず、改行を理解するためには、C++の標準出力ストリームstd::coutの仕組みをざっくり理解しておく必要があります。

標準出力は、すぐに画面へ出ているわけではなく、いったん「バッファ」にためられてからまとめて出力される仕組みになっています。

このように、プログラムがstd::coutに文字列を送ると、すぐに画面に出るとは限らず、ある程度たまってから出力されることがあります。

この「ためておく領域」がバッファです。

改行は何をしているのか

改行は、画面上で次の行にカーソルを移動する文字です。

C++では主に次の2つの書き方があります。

- 文字列としての改行文字

"\n" - 操作子(manipulator)としての

std::endl

見た目は同じように行が変わりますが、内部で行っていることは大きく異なります。

std::endlとは何か

std::endlの正体

std::endlは、C++のI/O操作子と呼ばれる特別なオブジェクトです。

役割は「改行文字を出力してから、そのストリームをflushする」ことです。

つまり、std::cout << std::endl;は、次の2つを同時に行っています。

- 改行文字

'\n'の出力 - 出力バッファのflush(中身を強制的に出力)

これを簡略化すると、次のような動きだと考えられます。

// 実際の実装は異なりますが、イメージとして

std::ostream& my_endl(std::ostream& os) {

os.put('\n'); // 改行文字を出力

os.flush(); // バッファをflush(即座に出力)

return os;

}つまりstd::endlを使うと、必ずflushが行われるという点が最大の特徴です。

std::endlの基本的な使用例

#include <iostream>

int main() {

std::cout << "Hello, world!" << std::endl; // 改行 + flush

return 0;

}このプログラムでは、"Hello, world!"を出力し、改行したあと、バッファの中身を即座に画面に出力します。

“\n”とは何か

文字列中の改行文字

"\n"は、単なる文字列リテラルに含まれる改行文字です。

C++での文字としては'\n'という1文字を意味し、画面上では次の行にカーソルを移動します。

重要なのは、"\n"には「flushの効果は一切ない」ことです。

#include <iostream>

int main() {

std::cout << "Hello, world!\n"; // 改行のみ。flushはしない

return 0;

}このコードでは、改行はされますが、バッファがいっぱいになるまで、あるいはプログラム終了時などまで、画面に出てこない可能性があります。

std::endlと”\n”の違いを整理

機能の違いを表で比較

次の表に、2つの違いを整理します。

| 項目 | std::endl | “\n” |

|---|---|---|

| 改行文字の出力 | する | する |

| バッファのflush | 必ず行う | 行わない |

| 型 | I/O操作子(cst-code>std::ostream& (*)(std::ostream&)) | 文字列リテラル |

| パフォーマンス | 遅くなりやすい | 速くなりやすい |

| 主な用途 | 途中経過をすぐ表示したいとき、対話的入力の直前など | 通常のログ出力、大量出力 |

見た目は同じ改行でも、flushの有無によって性能とタイミングが大きく変わることがわかります。

実例で見る: パフォーマンス差

ループで大量出力した場合

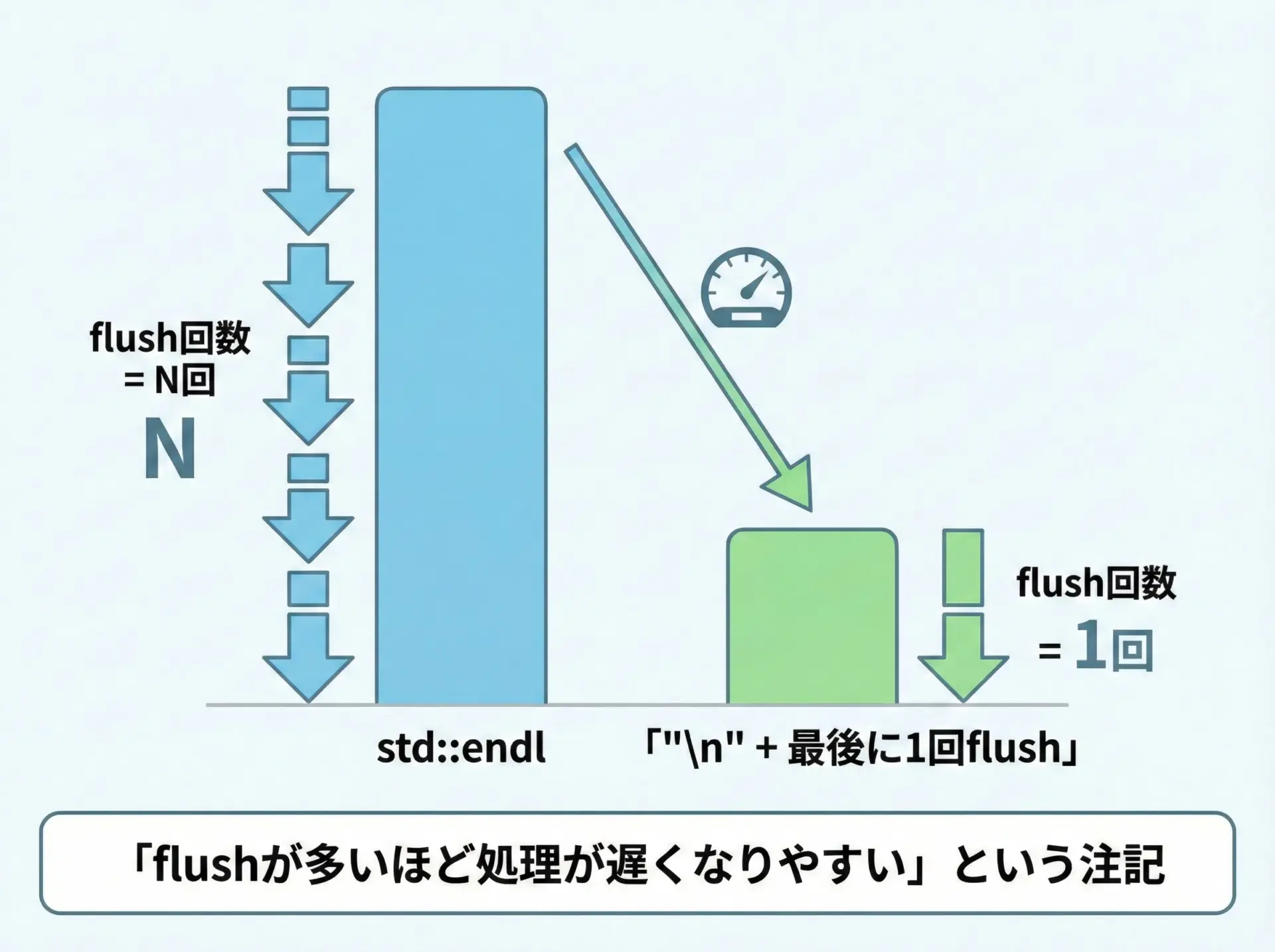

大量の出力をstd::endlで行うと、毎回flushされてしまうため、性能が大きく低下します。

簡単なサンプルでイメージをつかみましょう。

#include <iostream>

#include <chrono>

int main() {

const int N = 100000; // 10万行出力

// std::endl を使う例

auto start1 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

for (int i = 0; i < N; ++i) {

std::cout << "line " << i << std::endl; // 毎回 flush される

}

auto end1 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

auto dur1 = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end1 - start1).count();

// 改行文字 "\n" を使う例

auto start2 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

for (int i = 0; i < N; ++i) {

std::cout << "line " << i << '\n'; // flush しない

}

std::cout.flush(); // 最後にまとめて flush

auto end2 = std::chrono::high_resolution_clock::now();

auto dur2 = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(end2 - start2).count();

std::cerr << "std::endl time: " << dur1 << " ms\n";

std::cerr << "\\n time: " << dur2 << " ms\n";

return 0;

}

環境によって差は異なりますが、多くの場合std::endl版のほうがかなり遅くなります。

理由は、flushがディスクやコンソールへの実際の入出力(I/O)を引き起こし、これが高コストだからです。

いつstd::endlを使うべきか

flushが必要な典型的な場面

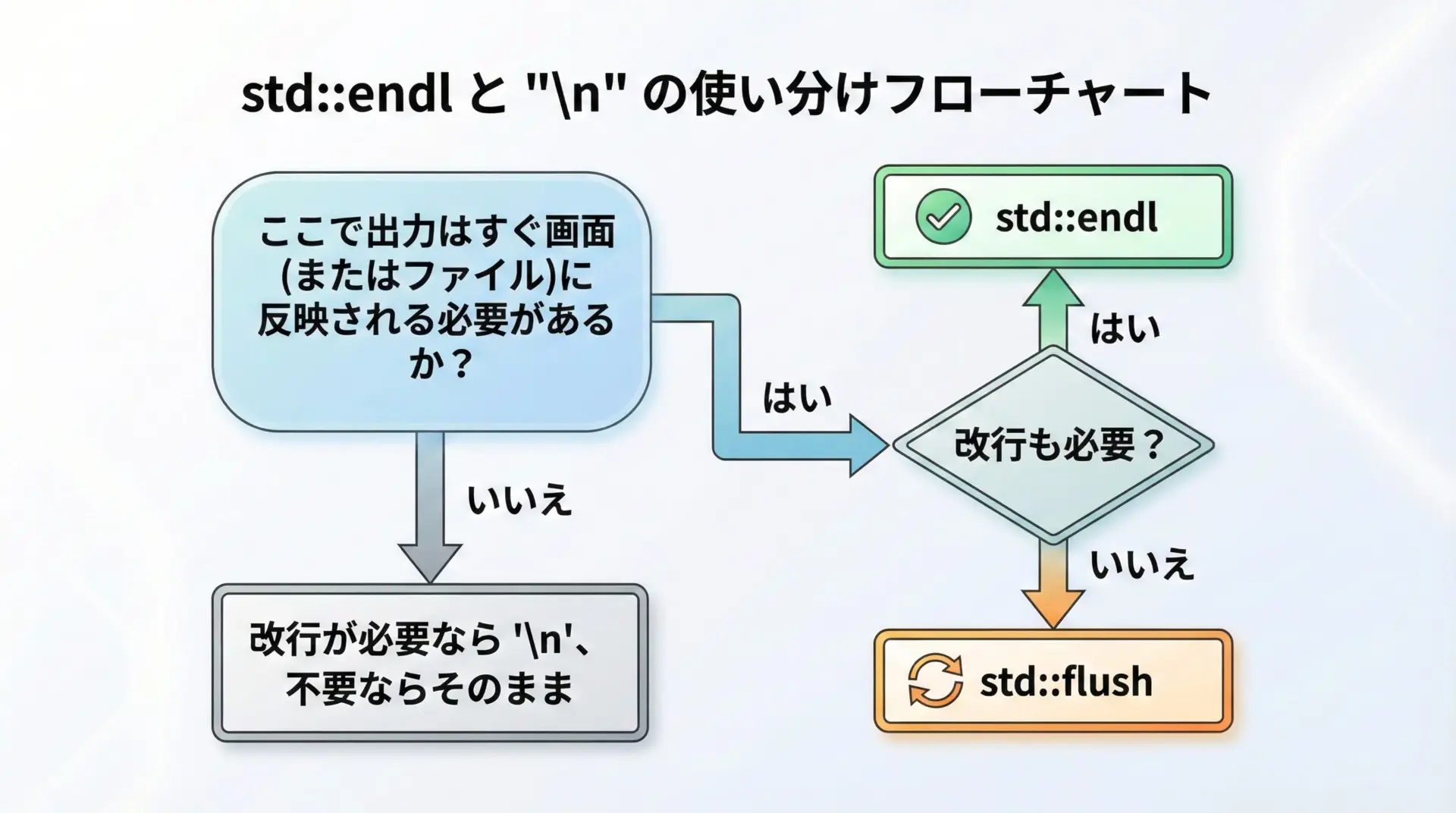

基本的には"\n"で十分ですが、明示的にstd::endlが必要な場面もあります。

代表的なものを挙げます。

1. 対話的入力の直前

ユーザーに入力を促すプロンプトを表示するときは、プロンプトが画面に出てからユーザーが入力できるようにしたいので、flushが必要なことがあります。

#include <iostream>

#include <string>

int main() {

std::string name;

std::cout << "名前を入力してください: " << std::flush; // または std::endl

std::cin >> name;

std::cout << "こんにちは、" << name << " さん!\n";

return 0;

}ここではstd::endlでもstd::flushでも構いませんが、「改行もしたい + flushしたい」という場合だけstd::endlが便利です。

2. ログの途中経過を確実に残したいとき

プログラムがクラッシュする可能性がある重い処理の途中で、そこまでのログを確実にファイルへ残したい場合に、意図的にstd::endlを使うことがあります。

#include <iostream>

#include <fstream>

int main() {

std::ofstream log("log.txt");

log << "処理開始" << std::endl; // ここまでのメッセージを確実にファイルへ

// 重い処理...

// 万一ここでクラッシュしても「処理開始」はログに残りやすい

log << "処理完了\n"; // まとめてflushされれば良い場面なので "\n" で十分

return 0;

}3. テストやデバッグで即時に出力を確認したいとき

デバッグ時に、「ここまでは進んでいる」というのを確実にコンソールに出したい場合、std::endlで即座に画面に出るようにすることがあります。

いつ”\n”を使うべきか

通常は”\n”が推奨される理由

日常的な出力やログ、ループ内の大量出力では"\n"を使うことが推奨されます。

理由は、次の通りです。

- 不必要なflushを避けて、高速に処理できる

- コードの意図が「改行だけ」であることがはっきりする

- flushが必要なら

std::flushを明示的に書いたほうが読みやすい

たとえば、次のようなコードは良いスタイルの一例です。

#include <iostream>

int main() {

// 通常のメッセージやログ

std::cout << "処理を開始します\n";

for (int i = 0; i < 5; ++i) {

std::cout << "ステップ " << i << " 実行中...\n";

}

std::cout << "処理が完了しました\n";

std::cout.flush(); // 必要であれば最後にまとめてflush

return 0;

}「改行」と「flush」を分けて考えることで、プログラムの意図も明確になり、性能面でも有利です。

std::endlと”\n”の使い分け指針

実務でのおすすめルール

実務で迷わないための簡潔な指針をまとめます。

- 基本は

"\n"を使う

通常の標準出力やログ出力はすべて"\n"で書きます。 - flushが「本当に必要な箇所」だけ

std::endlまたはstd::flushを使う- ユーザー入力の直前

- クラッシュが怖い箇所の直前のログ

- デバッグで即時出力したい場所

- 「改行したいだけ」なら

"\n"

「改行 + flushしたい」ならstd::endl

と覚えておくとシンプルです。

まとめ

std::endlと"\n"の違いは、単なる書き方の違いではなく、「flushの有無」という重要な挙動の違いがあります。

std::endlは改行してからバッファをflushし、"\n"は改行だけを行います。

この違いにより、特に大量出力では性能差が大きく現れます。

日常的な出力では"\n"を使い、ユーザー入力の直前やログを即時に残したい特殊な場面でのみstd::endlを使うのが、実務での現実的な指針です。

改行とflushを意識して使い分けることで、読みやすく効率のよいC++コードを書くことができます。