現代のプログラミングは、PythonやJavaScriptのような高水準言語が中心ですが、そのさらに奥では今もアセンブリ言語と機械語が動いています。

アセンブリは決して「昔の技術」ではなく、OSや組込み、セキュリティ、パフォーマンスチューニングなどで今も重要な役割を担っています。

本記事では、アセンブリ言語の基本から、現代における具体的な役割、学ぶことで得られるメリット、そして初心者向けの学習法まで、体系的に解説します。

アセンブリ言語とは何か

アセンブリ言語は、CPUが直接理解する機械語を、人間が読めるレベルまで“ギリギリまで薄く”抽象化した言語です。

C言語やPythonに比べると非常に低レベルで、CPUの命令やレジスタにほぼそのまま対応しています。

アセンブリ言語と機械語の関係

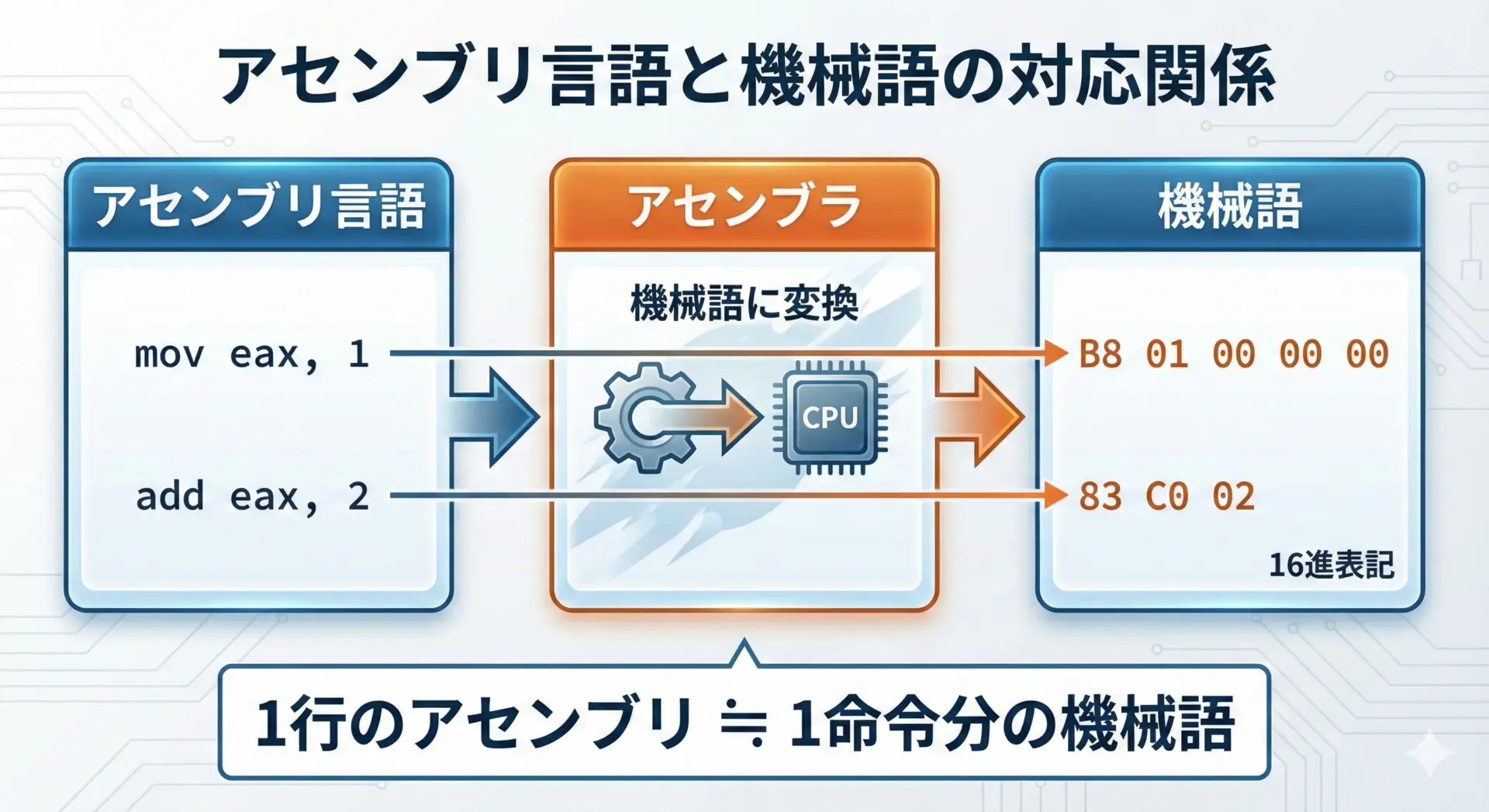

CPUが最終的に実行するのは、0と1のビット列で表される機械語です。

しかし、人間がこのビット列を直接読み書きするのは現実的ではありません。

そこで登場するのがアセンブリ言語です。

アセンブリ言語は、機械語の命令をニーモニック(人間が覚えやすい短い単語)で表現したものです。

- 機械語:

B8 01 00 00 00 - アセンブリ:

mov eax, 1

このように、アセンブリと機械語はほぼ1対1で対応しています。

アセンブリを機械語に変換するプログラムをアセンブラ、逆に機械語からアセンブリを生成するツールを逆アセンブラと呼びます。

高水準言語(CやPythonなど)との違い

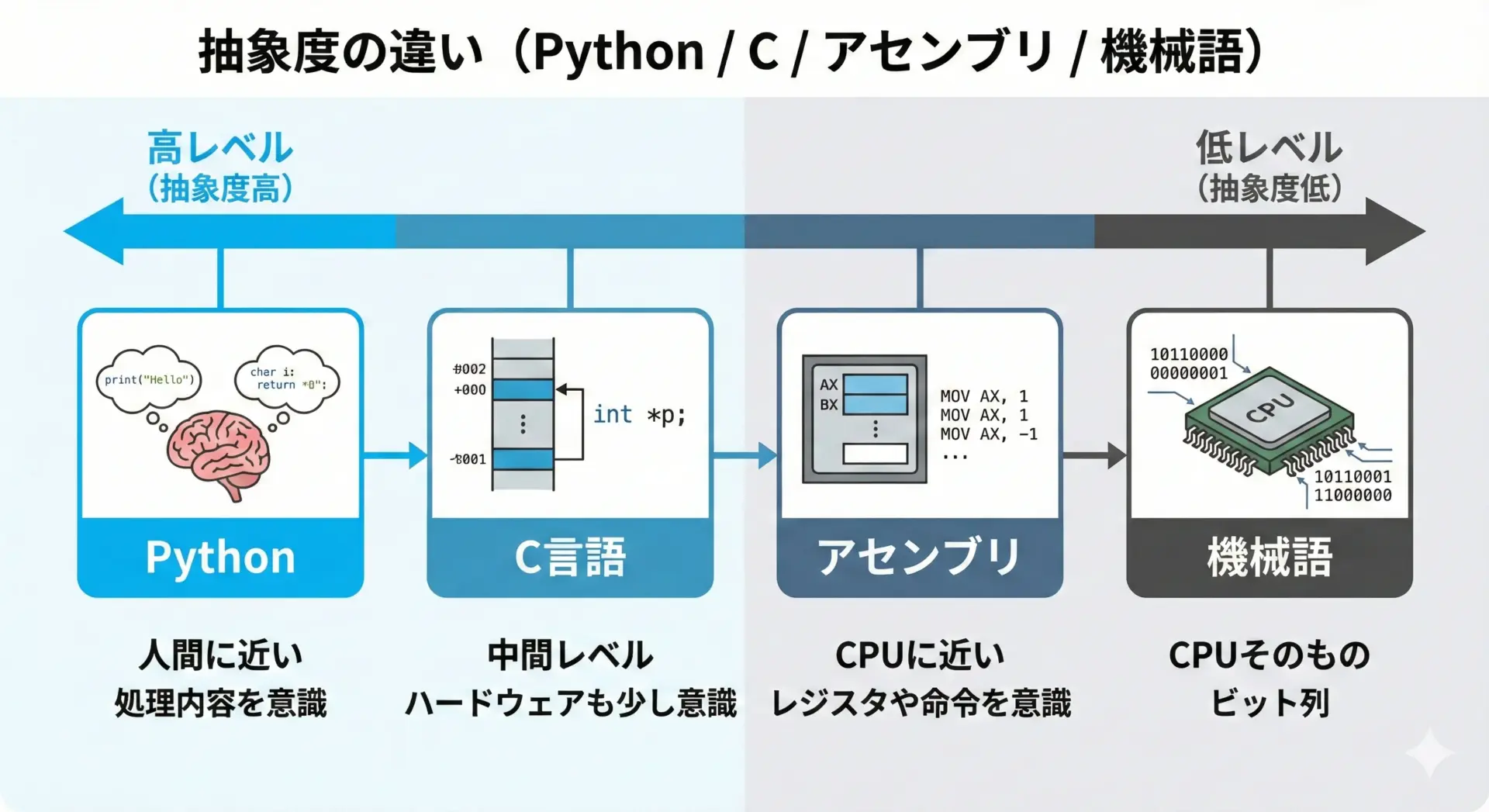

CやPythonのような高水準言語は、人間にとって読みやすく書きやすい表現を優先した言語です。

制御構造、関数、構造体、クラスなどの抽象化があり、メモリ管理も自動化されている場合が多いです。

一方でアセンブリ言語は、CPUの動作に極めて近く、抽象化レベルが低いのが特徴です。

例えば、2つの数値を足して結果を返す処理を考えてみます。

C言語では次のように書けます。

int add(int a, int b) {

return a + b;

}これがx86アセンブリでは、環境にもよりますが次のような形になります。

add:

mov eax, edi ; 第1引数 a を eax に

add eax, esi ; 第2引数 b を eax に加算

ret ; 結果 eax を返す高水準言語は「何をしたいか」を書くのに向き、アセンブリは「どうやってCPUにさせるか」を1ステップずつ書くことになります。

CPUアーキテクチャとアセンブリの関係

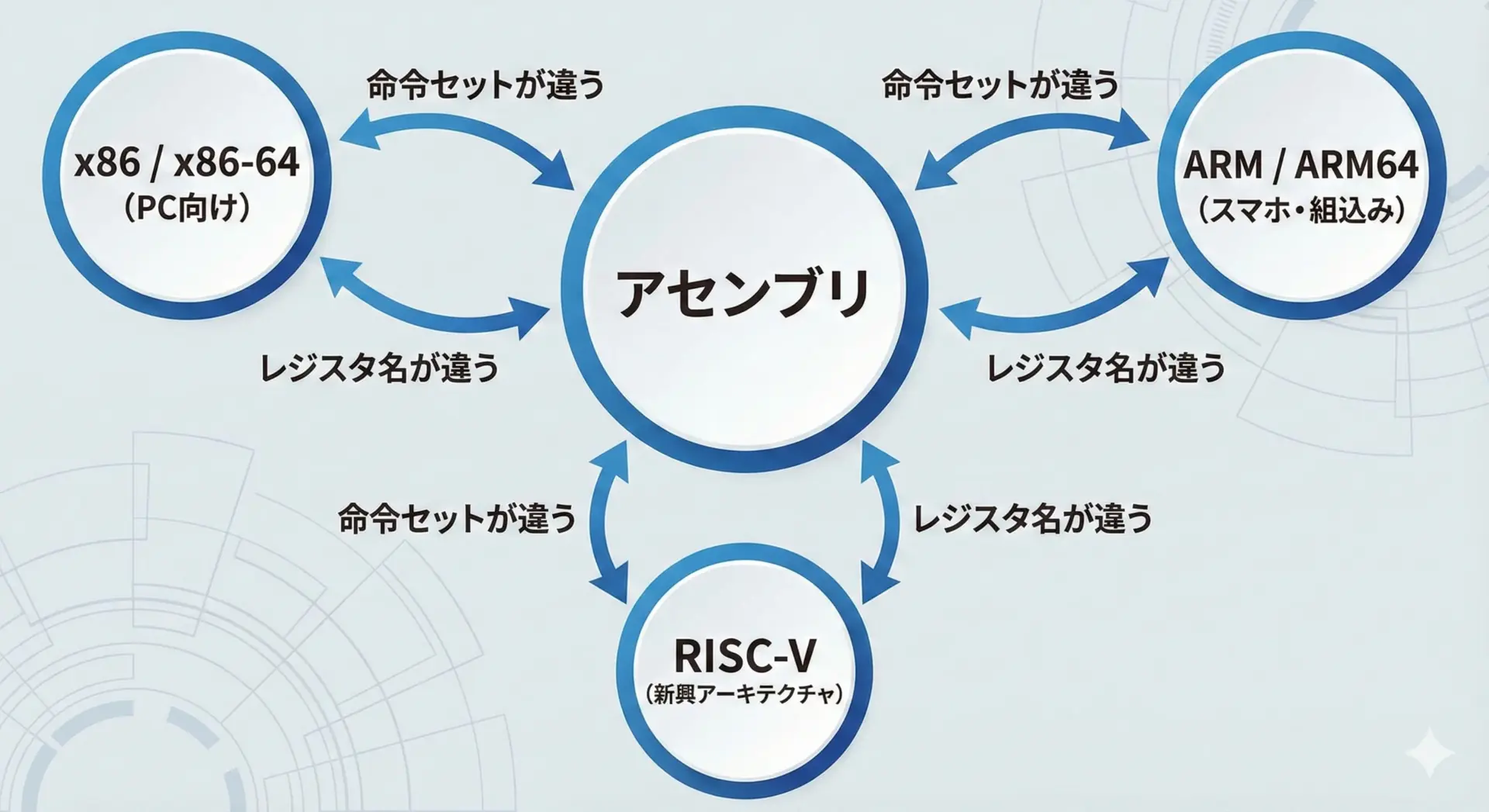

アセンブリ言語はCPUアーキテクチャごとに異なるという性質があります。

代表的なアーキテクチャには、x86(x86-64)、ARM(ARM64)、RISC-Vなどがあります。

例えば、同じ「1をレジスタに代入する」命令でも、アーキテクチャによって書き方が変わります。

- x86-64:

mov rax, 1 - ARM64:

mov x0, #1

アセンブリはCPUの命令セット(ISA: Instruction Set Architecture)に直結しているため、「どのCPUか」によって書き方が変わるのです。

現代におけるアセンブリ言語の役割

高水準言語が主流になった今でも、アセンブリ言語はさまざまな領域で現役です。

ここでは、代表的な役割を具体的に見ていきます。

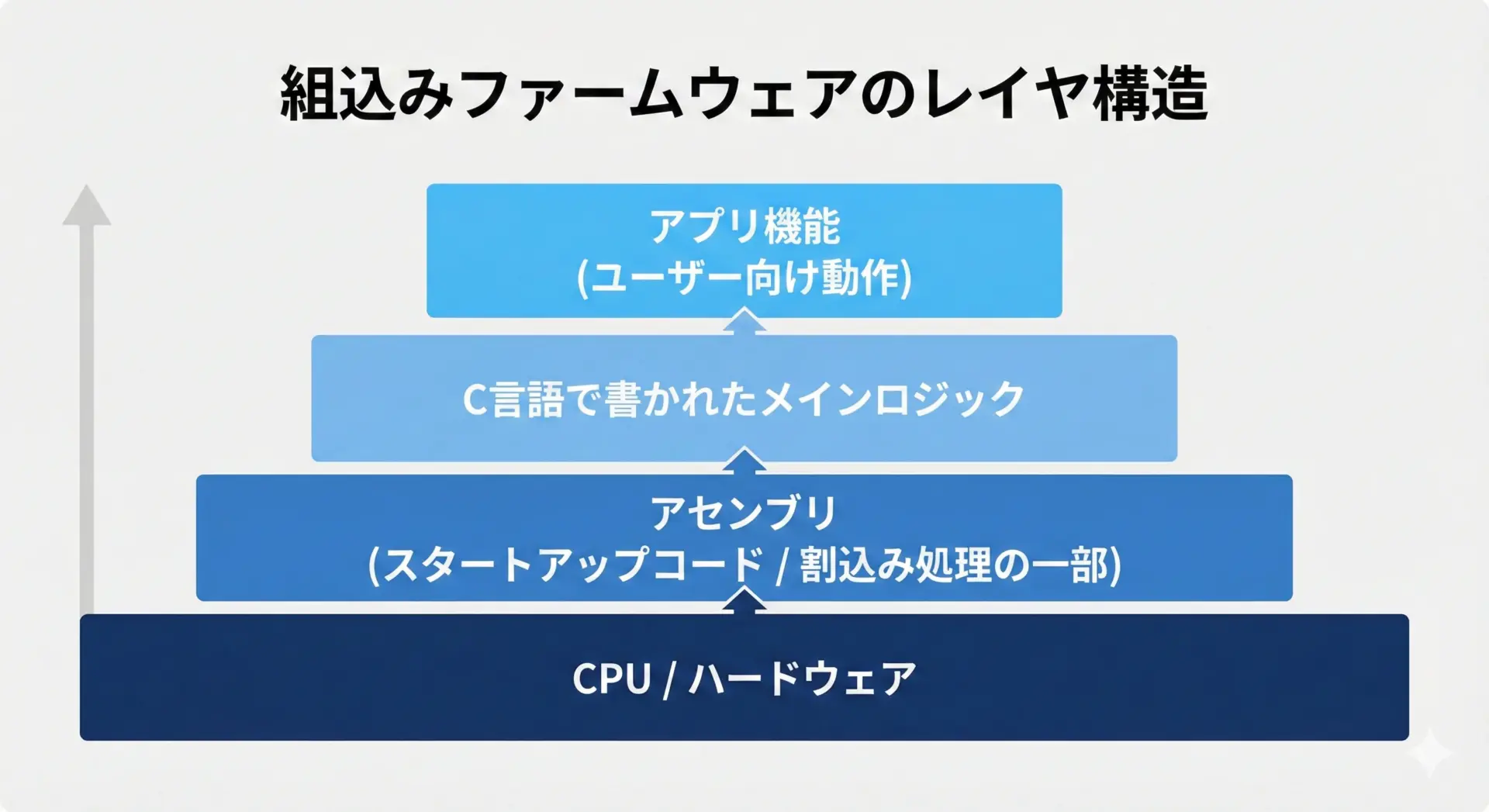

組込み開発でのアセンブリ言語の役割

家電、IoT機器、自動車のECUなど、多くの組込みシステムは、限られたメモリとCPU性能の中で動いています。

ここでは1バイト、1クロックを削ることが、コストや消費電力の削減に直結します。

多くの場合、アプリケーションのロジックはC言語で書かれますが、次のような部分では今もアセンブリが使われます。

- 割り込みハンドラの冒頭処理(レジスタ退避など)

- 起動時の初期化処理(ブートローダ、スタートアップコード)

- ループが非常にタイトな処理(モーター制御、通信処理など)

このように、組込み現場ではCとアセンブリが密接に組み合わされているのが一般的です。

OS開発やカーネル周りでのアセンブリ言語

OSやカーネル、ブートローダなどの超低レイヤでは、アセンブリ言語が欠かせません。

OSはまず、電源投入直後の何も整っていない状態から起動し、メモリやCPUモードを初期化しなければなりません。

この段階では、

- スタックも未設定

- メモリ保護も未設定

- 高水準言語用のランタイムも未準備

という状態のため、CPUを直接叩けるアセンブリで準備を整え、その後C言語などに制御を渡すというパターンになります。

代表的な部分としては、

- ブートローダの初期コード

- 割り込みベクタの設定

- コンテキストスイッチ処理(タスク切り替え)

- システムコールの入り口部分

などがあります。

Linuxカーネルでも、アーキテクチャごとのディレクトリにはアセンブリコードが多数存在しています。

コンパイラが生成するアセンブリの確認とデバッグ

現代の開発者でも、コンパイラが生成したアセンブリを確認する機会は少なくありません。

これは、

- 期待通りに最適化されているか

- 余計な処理が入っていないか

- バグや未定義動作の影響がどう出ているか

といった点を確認するためです。

アセンブリを読めると、コンパイラの最適化結果を把握でき、「この書き方だと余計なメモリアクセスが発生している」といった判断が可能になります。

パフォーマンス最適化とアセンブリレベルのチューニング

画像処理、数値計算、暗号処理などの高パフォーマンスが求められる分野では、アセンブリレベルでの最適化が今も行われています。

- SIMD命令(SSE、AVX、NEONなど)を駆使した並列処理

- ループ展開やパイプラインを意識した命令配置

- キャッシュヒット率を高めるためのメモリアクセス最適化

などは、コンパイラに任せきりではなく、手書きアセンブリやintrinsicを使って調整されることがあります。

数%〜数十%の性能向上がビジネスインパクトを持つ領域では、アセンブリの知識が武器になります。

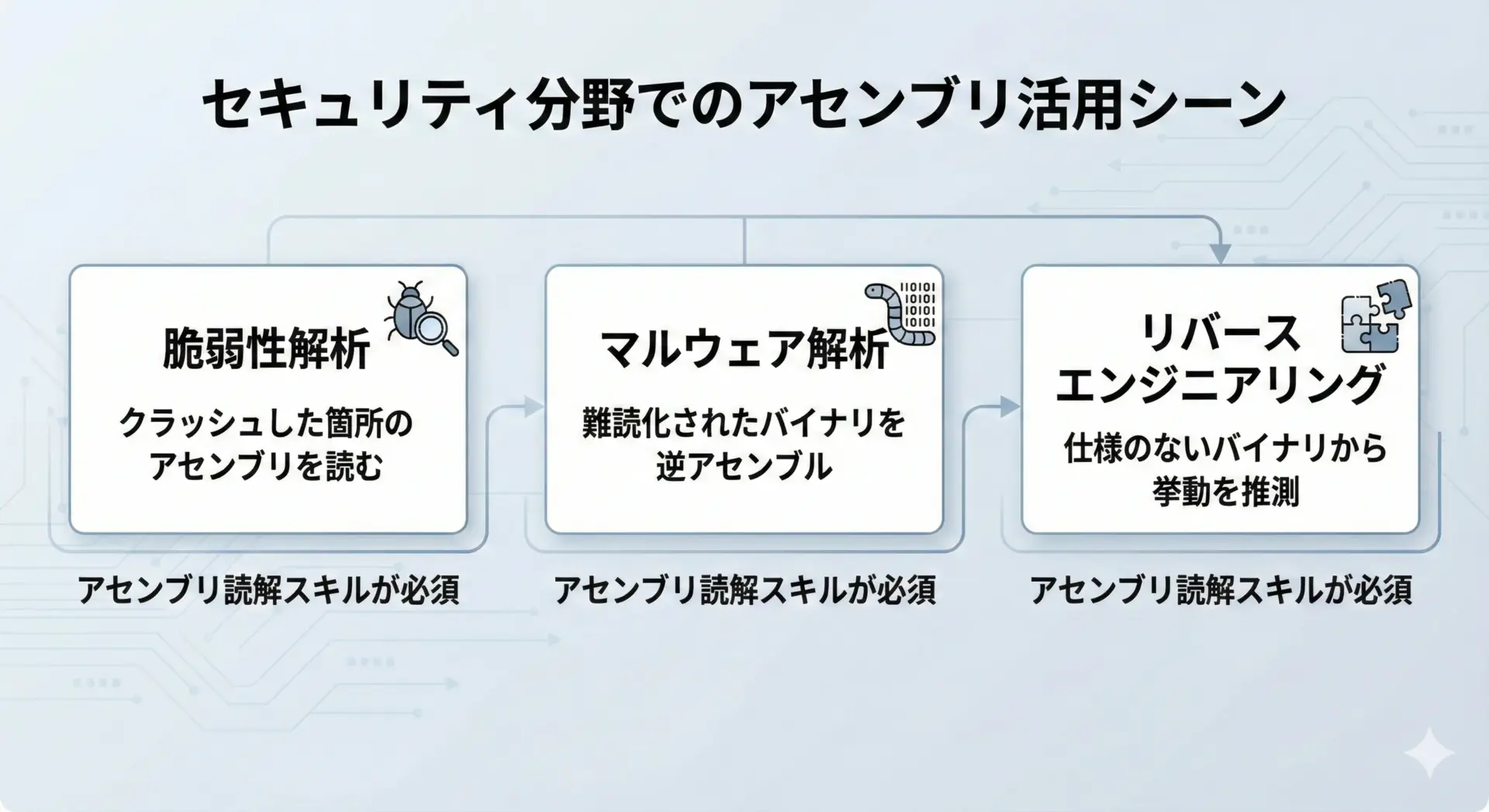

セキュリティ(脆弱性解析・リバースエンジニアリング)とアセンブリ

セキュリティ分野、とくに

- 脆弱性解析

- マルウェア解析

- バイナリのリバースエンジニアリング

といった領域では、アセンブリ言語が事実上の「共通言語」になっています。

攻撃コードも防御側の解析も、最終的には機械語レベルで何が起こっているかを理解する必要があります。

そのため、セキュリティエンジニアは程度の差こそあれ、アセンブリを読む力を求められます。

初心者がアセンブリ言語を学ぶ価値

「普段はPythonやJavaScriptしか使っていないのに、アセンブリを学ぶ意味はあるのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。

ここでは、一般的なアプリ開発者にとっても有益なポイントに絞って説明します。

プログラムがCPUで動く仕組みを理解できる

アセンブリを学ぶ最大の価値は、「プログラムがCPUでどのように実行されているか」を具体的にイメージできるようになることです。

- 1行のソースコードが、どのような命令列になるか

- 条件分岐やループが、ジャンプ命令としてどう表現されるか

- 関数呼び出し時に、何が起こるのか

といった動作が、単なる概念ではなく、具体的な命令列として見えるようになります。

これは、どの高水準言語を使う場合でも、コードを書く際の「感覚」を大きく変えてくれます。

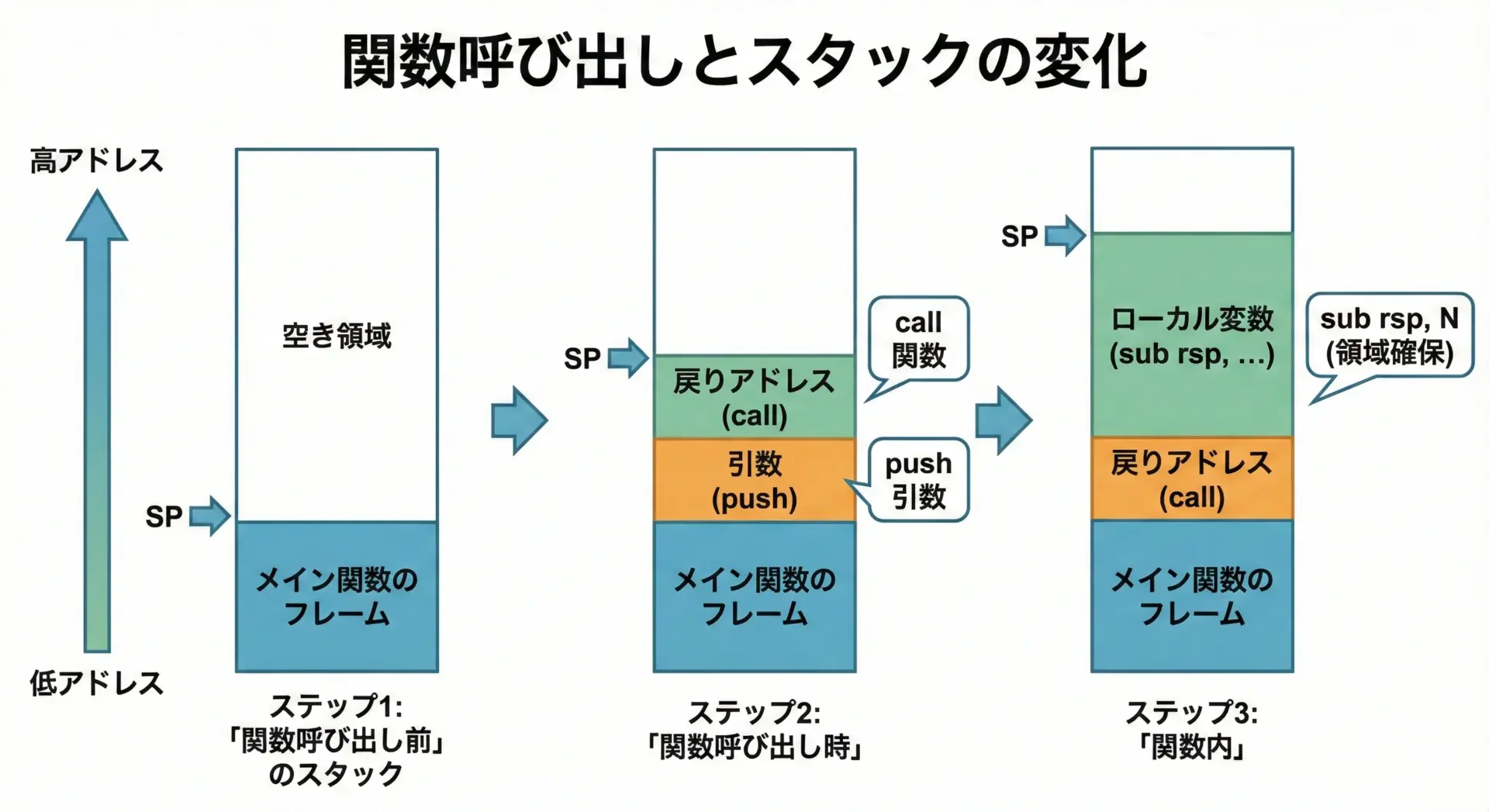

メモリ管理やスタックの動きを体感して学べる

アセンブリを通じてスタックやヒープといったメモリの概念を、実際の動きと結び付けて理解できるようになります。

実際にアセンブリを見ると、

- 関数呼び出し時に

call命令で戻りアドレスがスタックに積まれる - ローカル変数の領域が

sub rsp, 0x20のような命令で確保される - 関数終了時に

leaveやretで元のスタック状態に戻る

といった具体的な動きを追うことができます。

ポインタや参照、再帰呼び出しなどが「なぜそうなるのか」を腹落ちさせる上で非常に効果的です。

高水準言語の挙動を深く理解する助けになる

アセンブリを知っていると、高水準言語で次のような疑問を持ったときに、自分で答えを探せるようになります。

- この書き方とあの書き方、どちらが速いのか

- 例外処理は内部でどんなことをしているのか

- クロージャやラムダは、どんな仕組みでキャプチャしているのか

- 末尾再帰最適化は実際に効いているのか

アセンブリは「コンパイラが最終的に出した答え」なので、これを読めると「言語仕様」と「実際の実装」を結び付けて理解できます。

デバッグ力とトラブルシューティング力が向上する

難しいバグやクラッシュに遭遇したとき、アセンブリが読めるかどうかで、解決できる範囲が大きく変わります。

- 例外発生時のスタックトレースに表示されるアドレスから、どの命令で落ちたのか突き止める

- 最適化でソースコードの行と実際の命令がずれていても、挙動を推測できる

- サードパーティライブラリの内部で起きた問題を、バイナリレベルで追跡する

といった場面で、アセンブリの読解力がトラブルシューティングの強力な武器になります。

セキュリティや低レイヤ分野への入り口になる

アセンブリは、セキュリティやOS、コンパイラ、組込みなどの「低レイヤ分野」への共通の入口でもあります。

- バッファオーバーフローの実態を理解する

- ROP(Return-Oriented Programming)の仕組みを追う

- システムコールやコンテキストスイッチの振る舞いを理解する

といった勉強には、アセンブリの基礎が不可欠です。

将来これらの分野に進みたい方にとって、アセンブリは早めに触れておく価値の高いスキルと言えます。

初心者でもできるアセンブリ言語の学び方

「アセンブリは難しそう」と感じる方も多いのですが、学び方を工夫すれば初心者でも十分に習得できます。

この章では、挫折しにくい学び方のステップを紹介します。

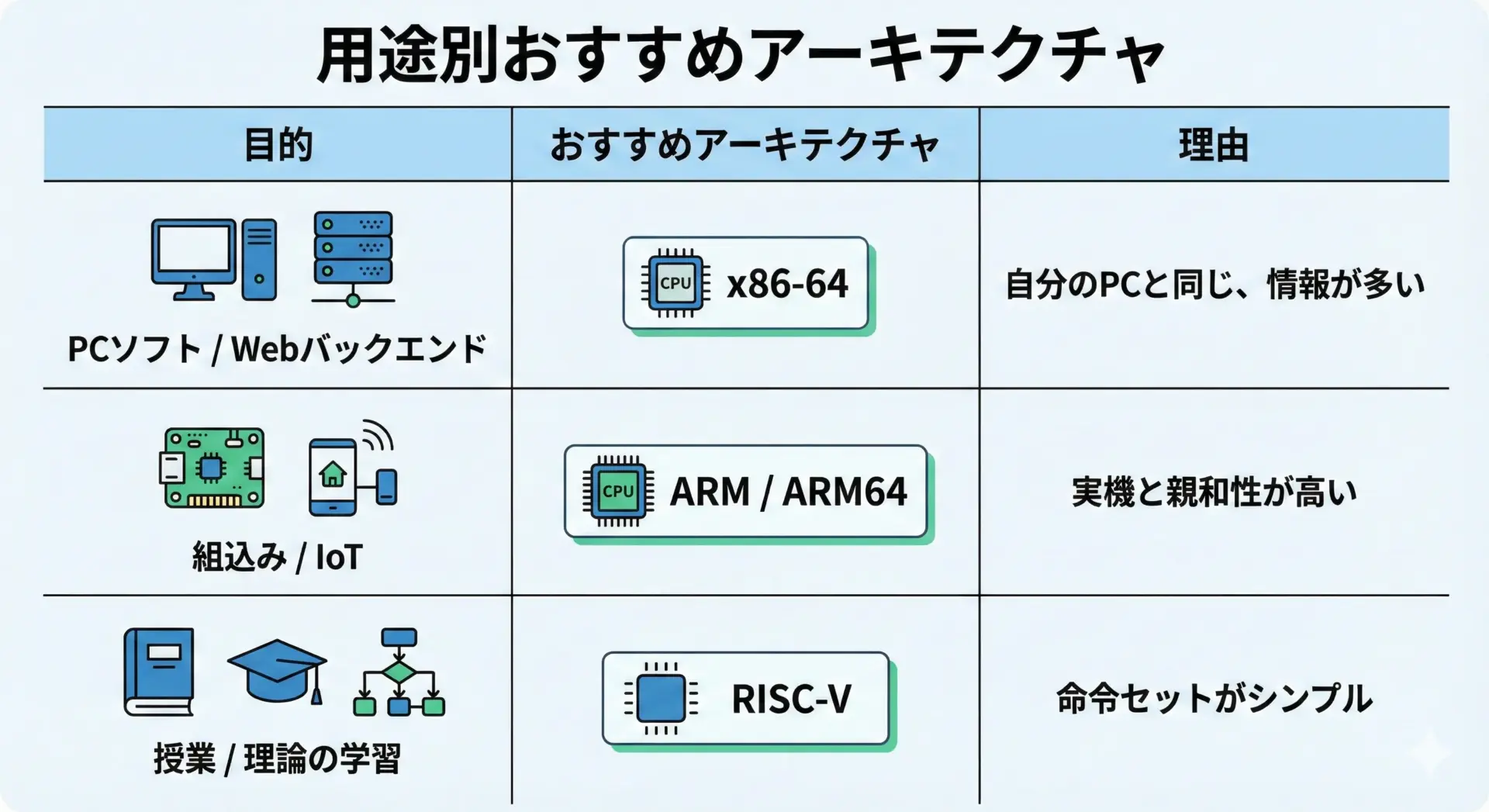

どのアセンブリ(アーキテクチャ)から始めるか

まず決めるべきはどのCPUアーキテクチャのアセンブリから学ぶかです。

用途や環境に応じて、次のような選択肢があります。

- PC・サーバ中心であれば: x86-64 が第一候補

- Raspberry Pi やスマホ寄りなら: ARM / ARM64

- 教育用途でシンプルに学びたいなら: RISC-V

多くの教材や情報が揃っているのはx86-64とARM64です。

とくにPCでLinuxやWindowsを使っているなら、まずはx86-64から始めるのが無難でしょう。

最初から複数アーキテクチャに手を出す必要はありません。

まずは一つに絞り、命令セットとレジスタに慣れることが大切です。

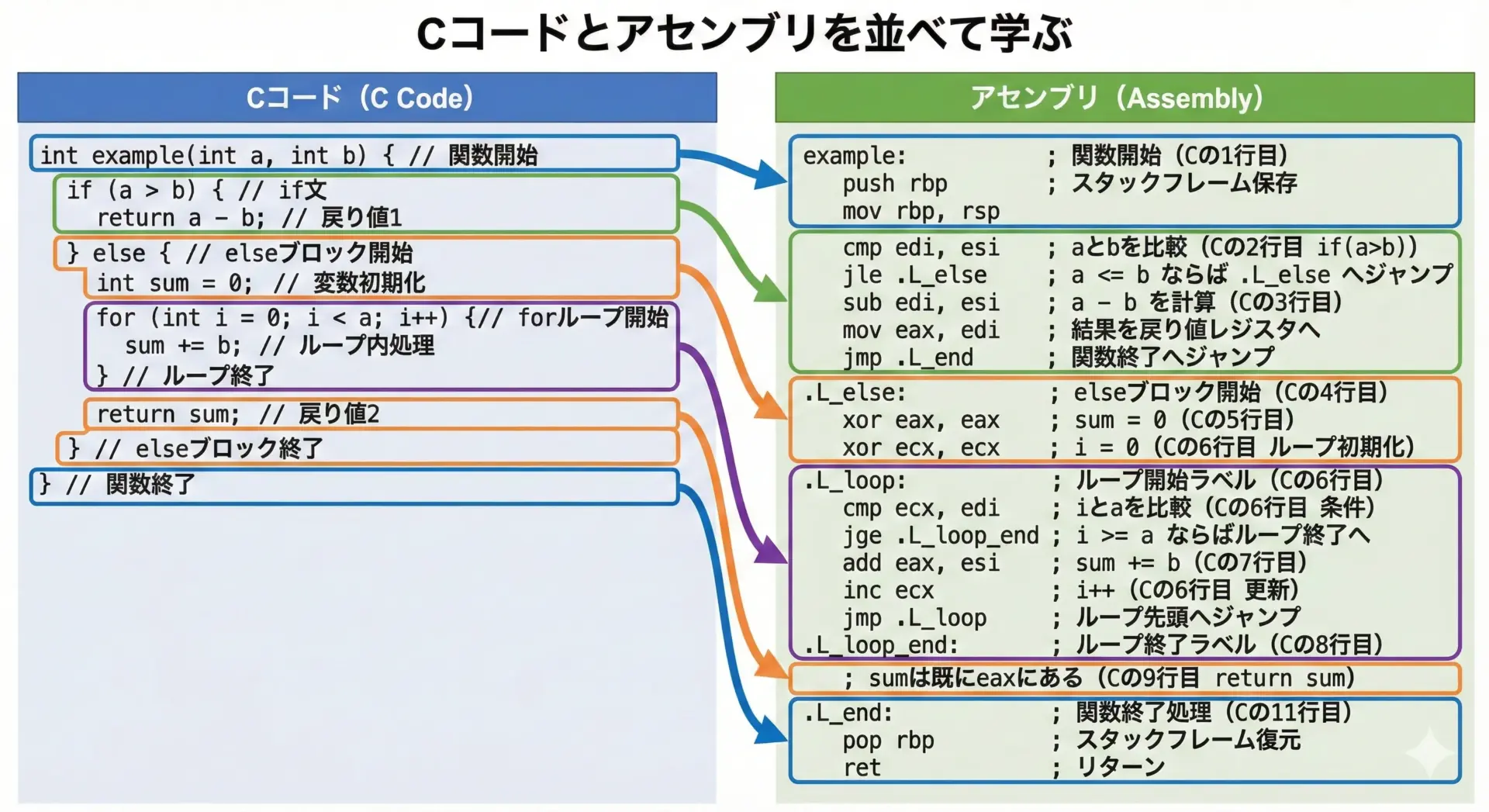

C言語とアセンブリを並べて読む学習方法

初心者にとてもおすすめなのが、C言語のコードと、そのコンパイル結果のアセンブリを並べて読む学習方法です。

例えば、次のようなCコードを用意します。

int max(int a, int b) {

if (a > b) {

return a;

} else {

return b;

}

}これをコンパイルしてアセンブリを出力し、「if文がどのジャンプ命令になっているか」を確認します。

こうすることで、

- 高水準の構文と低レベルの命令の対応

- 最適化の有無による違い

が自然と身についていきます。

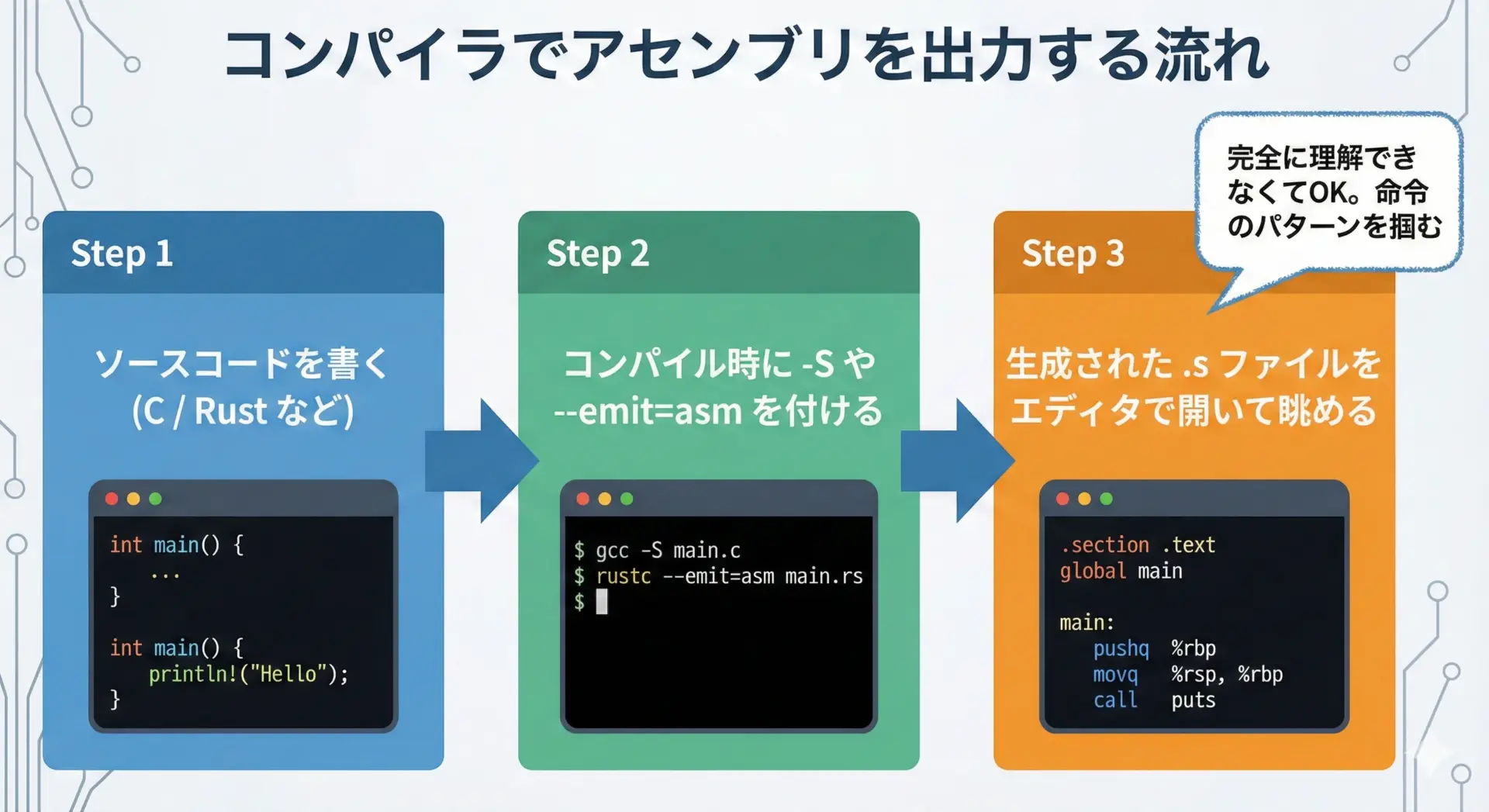

コンパイラオプションでアセンブリ出力を眺める練習

実際にアセンブリを手で書く前に、まずはコンパイラの出力を「眺める」ことから始めるのも有効です。

代表的なコンパイラでは、次のようなオプションでアセンブリを出力できます。

- GCC / Clang:

gcc -S sample.c - Rust:

rustc --emit=asm sample.rs

最初はすべてを理解できなくても構いません。

よく出てくる命令や、関数の入り口・出口のパターンに慣れることが目的です。

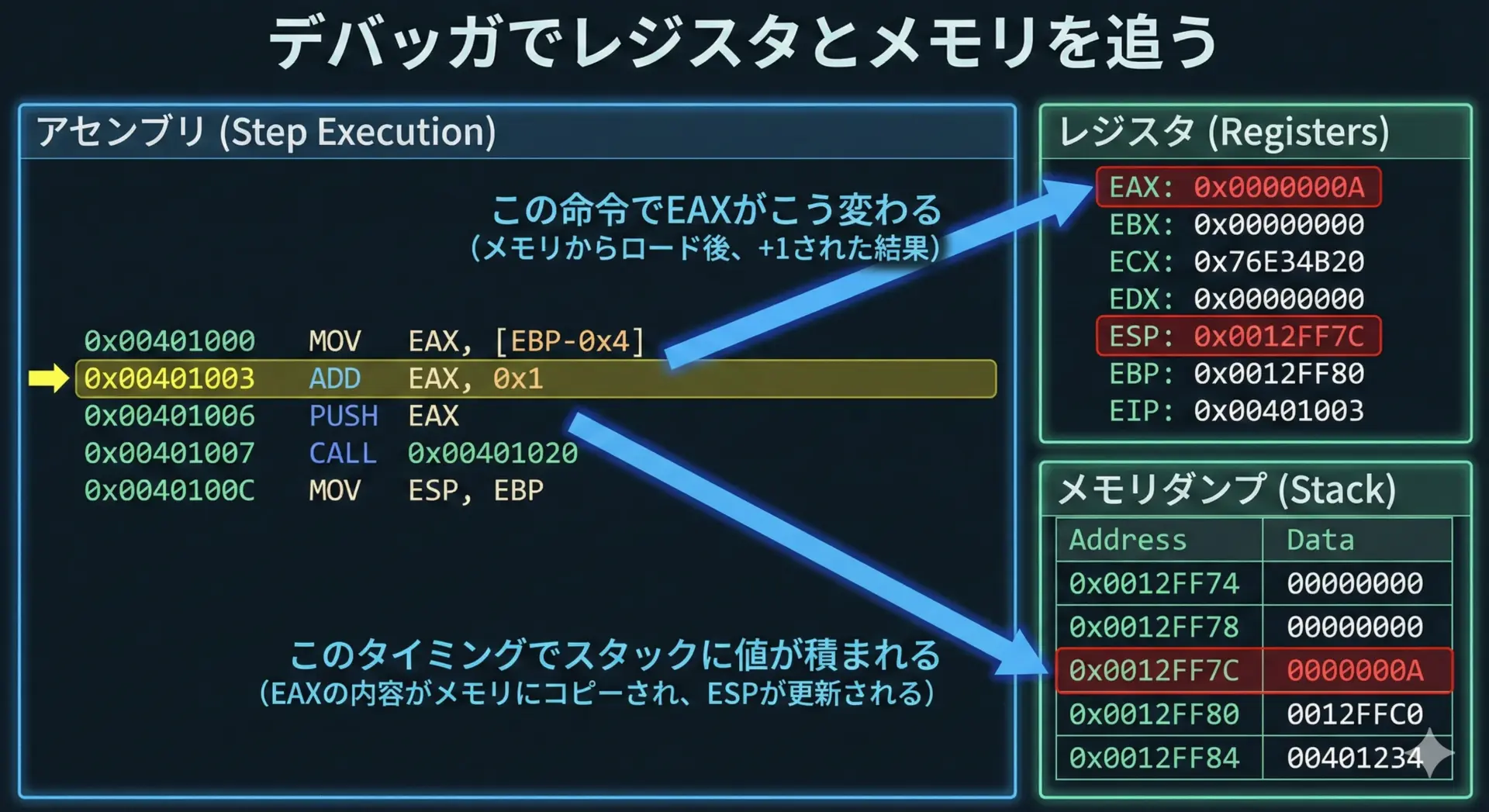

簡単なプログラムでレジスタとメモリの動きを追う

次のステップとして、本当に小さなプログラムを題材に、レジスタやメモリの動きをデバッガで追う練習をすると理解が一気に進みます。

- 2つの整数を足し算するだけのプログラム

- 簡単なループ(1〜10の合計を求めるなど)

- 配列アクセスを1回行うだけのプログラム

といったシンプルなコードを用意し、

- 1命令ずつステップ実行

- レジスタの値の変化を観察

- スタック領域の中身を覗く

といった作業を行います。

このプロセスを一度経験すると、机上の知識だった「レジスタ」「スタック」「ヒープ」が一気に具体的なイメージとして結び付くようになります。

無理なくアセンブリ学習を続けるためのコツ

アセンブリは抽象化レベルが低く、最初はとっつきにくく感じるかもしれません。

挫折しないためには、次のような工夫が有効です。

- 目的を明確にする

- 「セキュリティを学びたい」

- 「Cの動きを深く理解したい」

- 「組込みに挑戦したい」

など、自分なりの目的やゴールイメージを持つと、モチベーションが続きやすくなります。

- 完全理解を目指さない

最初からすべての命令とCPU内部の動作を理解しようとすると、情報量に圧倒されてしまいます。よく出てくる命令やパターンから少しずつ覚える意識が大切です。 - 「読む」→「少し書く」の順で進める

いきなりゼロからアセンブリを書こうとせず、まずはコンパイラが出したアセンブリを読むことから始め、慣れてきたら小さな関数を自分で書いてみる、というステップが現実的です。 - ツールをうまく使う

Compiler Explorerのようなオンラインツールを使えば、ブラウザ上でサッとCやC++のコードからアセンブリを確認できます。慣れるまでは、こうしたツールに頼るのもよい方法です。

まとめ

アセンブリ言語は、現代の主流である高水準言語に比べると古くて難しい印象を持たれがちですが、CPUがどのようにプログラムを実行しているかを理解するための、最も直接的な窓です。

- 組込み開発やOS、カーネル、パフォーマンスチューニング、セキュリティといった領域では、今もアセンブリが重要な役割を担っています。

- 初心者にとっても、アセンブリを学ぶことは、プログラムの実行モデルやメモリ管理、高水準言語の挙動を深く理解するうえで大きな価値があります。

- 学習の際は、まず1つのアーキテクチャに絞り、C言語との対応関係を意識しながら、コンパイラのアセンブリ出力を「読む」ところから始めると挫折しにくくなります。

アセンブリは、普段の開発で毎日書くような言語ではないかもしれません。

しかし、一度身につけておくと、プログラミングに対する見え方そのものが変わる、強力な「底力」になります。

低レイヤの世界に少しでも興味があるなら、ぜひ小さな一歩からアセンブリ学習を始めてみてください。