C言語でシステムコールや標準ライブラリ関数を使うとき、成功・失敗の判定だけでなく、なぜ失敗したのかという原因を知ることが重要です。

そのときに活躍するのがerrnoです。

本記事では、errnoの基本的な考え方から、正しい使い方、エラーメッセージの取得方法、注意点まで、実用的な観点から詳しく解説します。

errnoとは何か

errnoの役割と位置づけ

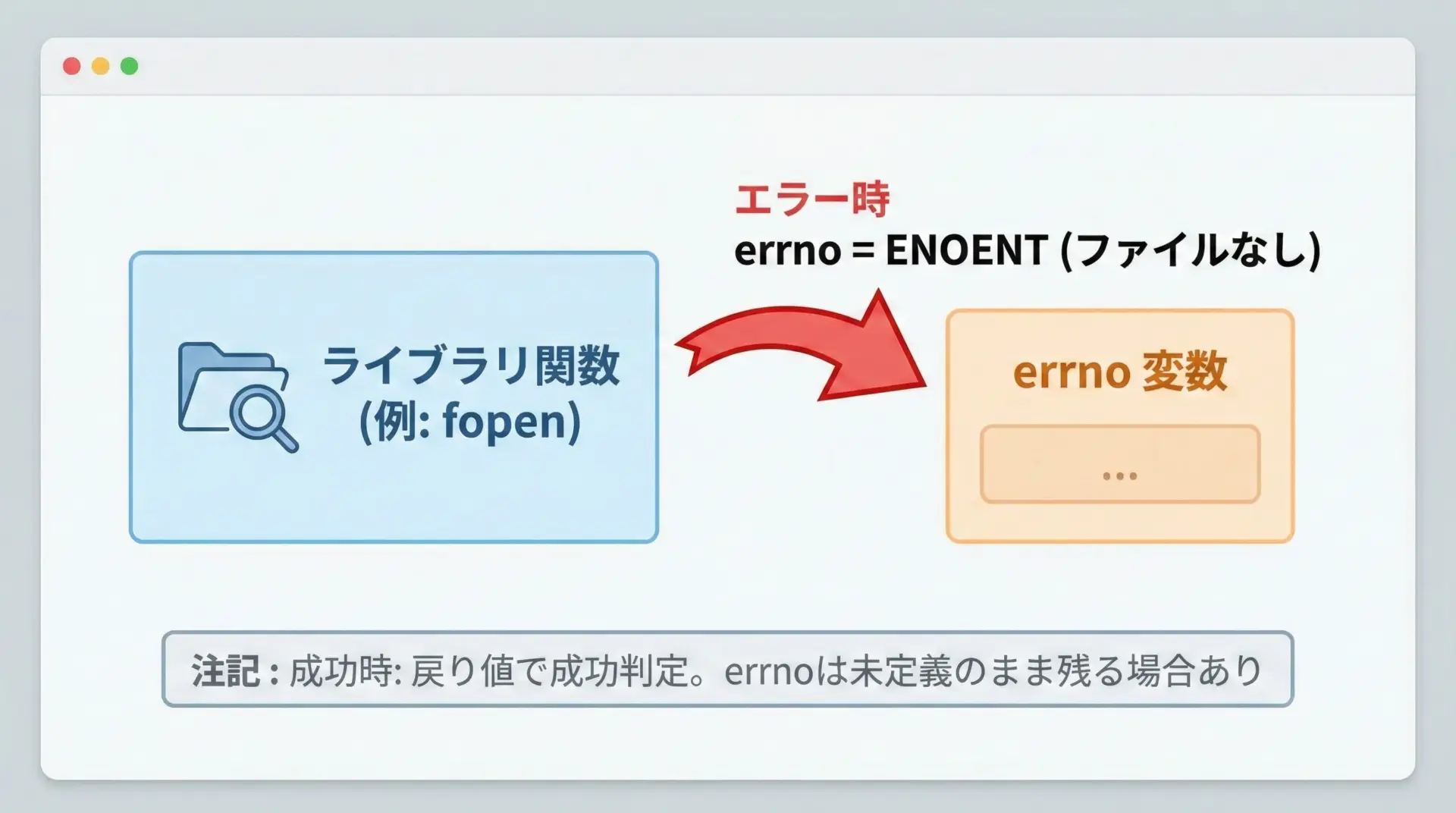

errnoは、ライブラリ関数やシステムコールのエラー原因を表す整数の「変数」です。

多くの標準ライブラリ関数は、エラー発生時にこのerrnoにエラー内容を示す番号を設定します。

具体的には次のような特徴があります。

- C標準では

errnoはint型の変数として定義されています。 - C言語のヘッダ

<errno.h>で宣言されます。 - 関数が失敗したあとにerrnoを見ることで、失敗の具体的な理由を判断できます。

errnoが更新されるタイミング

多くの関数はエラー発生時にerrnoを書き換えますが、次の点に注意が必要です。

- 成功した関数はerrnoを0に戻すとは限りません。

- 関数呼び出しに失敗した後、次の別の関数呼び出しを行うと、errnoが上書きされる可能性があります。

- そのためエラー原因を知りたいときは、エラーを返した直後のタイミングでerrnoを参照することが重要です。

このようにerrnoは、戻り値だけでは分からない「なぜ失敗したか」を教えてくれる補助情報として機能します。

errnoを使うためのヘッダファイル

errnoを使うには、プログラムの先頭で次のヘッダをインクルードします。

#include <errno.h> /* errno本体とエラー番号の定義 */

#include <string.h> /* strerror関数(エラーメッセージ取得) */

#include <stdio.h> /* printfなど */<errno.h>には、errno変数の宣言と、エラー番号のマクロ定義(例: ENOENT, EACCESなど)が含まれます。

errnoの基本的な使い方

典型的な利用パターン

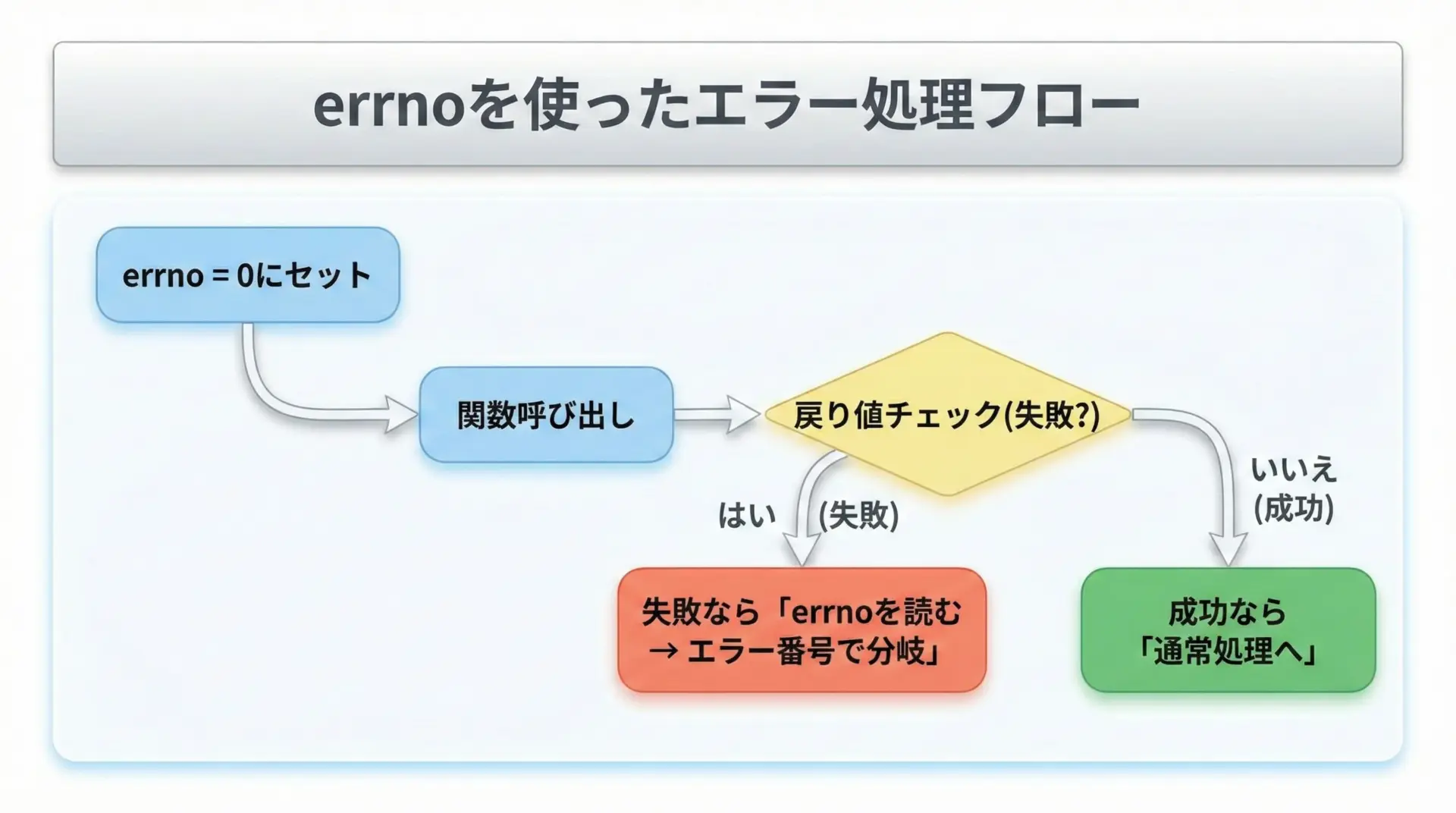

errnoを用いたエラー処理の典型的な流れは次のようになります。

- errnoを0に初期化する(必要な場合)。

- 標準ライブラリ関数・システムコールを呼び出す。

- 戻り値で成功・失敗を判定する。

- 失敗していたらerrnoを確認し、エラー番号に応じて処理分岐やメッセージ出力を行う。

fopenとerrnoの基本例

ファイルを開くfopenとerrnoを組み合わせた、最も基本的なサンプルを示します。

#include <stdio.h>

#include <errno.h> /* errnoとエラー番号 */

#include <string.h> /* strerror関数 */

int main(void) {

/* 存在しないファイル名をあえて指定する */

const char *filename = "not_exists.txt";

/* 念のためerrnoを0に初期化しておく */

errno = 0;

FILE *fp = fopen(filename, "r");

if (fp == NULL) {

/* fopenが失敗したのでerrnoを確認する */

printf("ファイルを開けませんでした: %s\n", filename);

/* errnoの数値を表示 */

printf("errno = %d\n", errno);

/* strerrorで人間向けメッセージに変換 */

printf("エラーメッセージ: %s\n", strerror(errno));

return 1;

}

/* ここに通常の処理を書く(今回はすぐ閉じるだけ) */

fclose(fp);

return 0;

}ファイルを開けませんでした: not_exists.txt

errno = 2

エラーメッセージ: No such file or directoryこの例では、ファイルが存在しないためfopenが失敗し、errnoにENOENT(2)が設定されます。

errnoは数値そのものではなく、ENOENTのようなマクロ名で扱うのが基本です。

errnoのエラー番号マクロ

errnoに格納される値は、多くの場合、定義済みマクロ(定数)で表現されます。

たとえばファイル関連でよく登場するものには次があります。

| マクロ名 | 代表的な意味 |

|---|---|

| ENOENT | ファイルやディレクトリが存在しない |

| EACCES | アクセス権限がない |

| EEXIST | すでに同名のファイルが存在する |

| ENOMEM | メモリ不足 |

| EINVAL | 無効な引数(値)が渡された |

C標準で必須なのはごく一部ですが、UNIX系システムではさらに多くのエラー番号が定義されています。

strerrorとperrorでメッセージを取得する

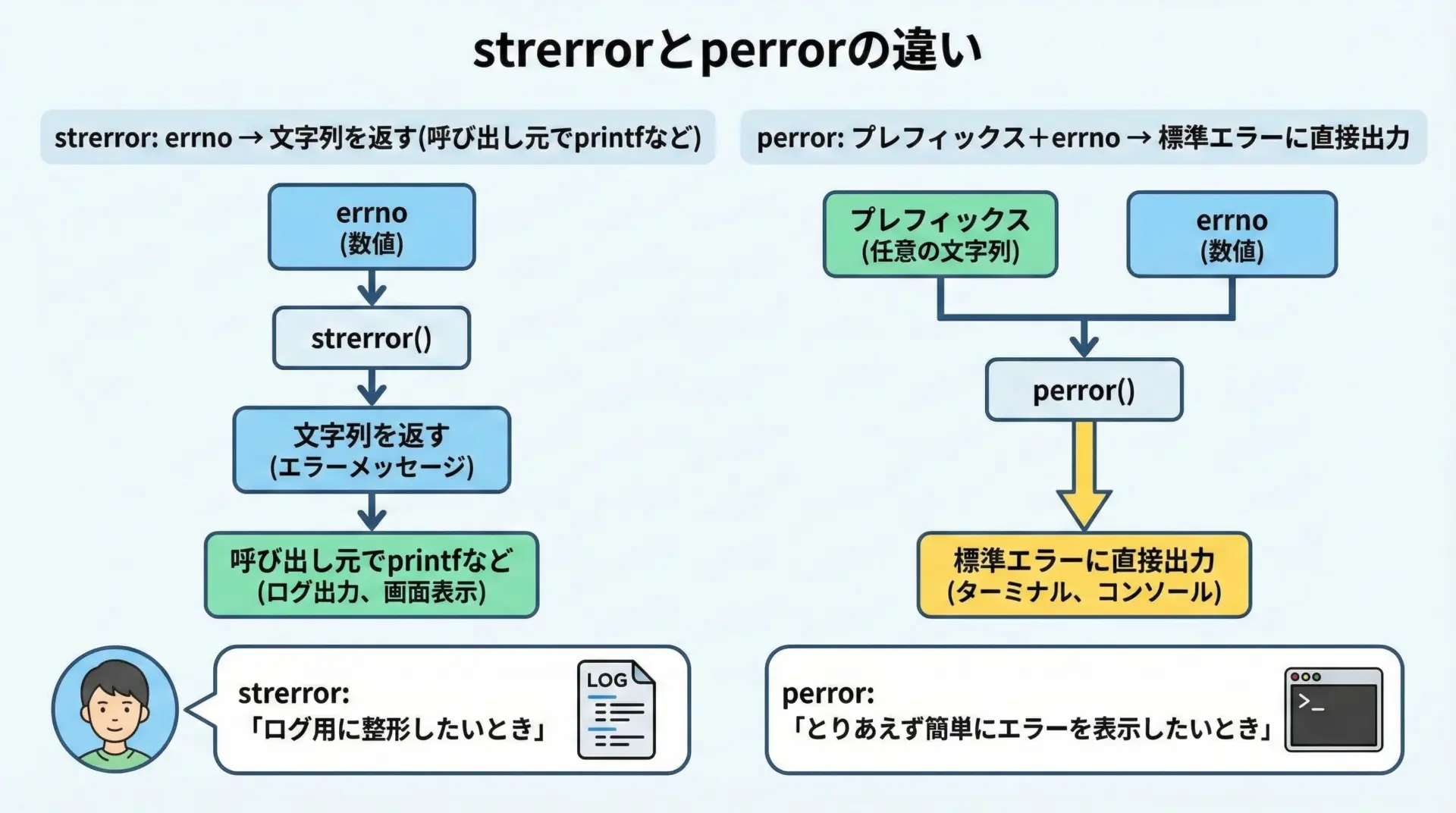

strerrorを使って文字列に変換する

errnoは単なる数値なので、そのままでは意味がわかりにくいです。

そこでerrnoを人間向けのエラーメッセージ文字列に変換する関数がstrerrorです。

#include <string.h>

char *strerror(int errnum);- 引数

errnumにerrnoの値を渡します。 - 戻り値としてエラー内容を示す文字列へのポインタを返します。

- この文字列は静的領域にあり、プログラム側でfreeなどしてはいけません。

もう少し実践的な例を見てみます。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

void print_error_message(const char *func_name) {

/* errnoの値に対応するエラーメッセージを取得 */

const char *msg = strerror(errno);

/* 関数名とあわせて表示する */

printf("%sでエラーが発生しました: %s (errno=%d)\n",

func_name, msg, errno);

}

int main(void) {

errno = 0;

FILE *fp = fopen("no_such_file.txt", "r");

if (fp == NULL) {

print_error_message("fopen");

return 1;

}

fclose(fp);

return 0;

}fopenでエラーが発生しました: No such file or directory (errno=2)perrorを使って簡単に出力する

もっと簡単に、標準エラー出力にメッセージを表示したい場合はperrorを使います。

#include <stdio.h>

void perror(const char *s);- 引数

sに、エラーの前に付けたい文字列(プレフィックス)を渡します。 - 出力形式は

"s: メッセージ\n"のようになります。 - errnoの値を内部で参照し、対応するメッセージを出力します。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

int main(void) {

FILE *fp = fopen("no_such_file.txt", "r");

if (fp == NULL) {

/* "fopen"というプレフィックスを付けてエラーを表示 */

perror("fopen");

return 1;

}

fclose(fp);

return 0;

}fopen: No such file or directory

strerrorはメッセージを「取得する」関数、perrorはメッセージを「表示する」関数と覚えると整理しやすいです。

errnoを使うときの注意点

errnoをチェックする前に戻り値を確認する

最も重要な注意点は、「戻り値がエラーであることを確認してからerrnoを見る」ことです。

多くのライブラリ関数は、成功時にはerrnoを変更しないことがあります。

そのため、「処理は成功したのに、過去のエラー値がerrnoに残っている」という状況がありえます。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

int main(void) {

errno = 0;

/* 成功するかもしれない処理 */

FILE *fp = fopen("existing.txt", "r");

/* いきなりerrnoだけを見るのは危険 */

printf("errno = %d\n", errno);

if (fp == NULL) {

perror("fopen");

return 1;

}

fclose(fp);

return 0;

}このような書き方だと、fopenが成功しているのに、過去に別の処理で発生したエラー値が残っていて、誤解を生む可能性があります。

必ず戻り値で成功・失敗を判定してからerrnoを用いるようにします。

errnoはスレッドローカル(実装依存)

POSIX環境や多くの実装では、errnoはスレッドごとに独立した値(スレッドローカル)として扱われます。

そのため、別スレッドのエラーが自分のスレッドのerrnoに影響を与えることはありません。

ただし、以下の点に注意してください。

- マルチスレッド環境では

strerrorの代わりにstrerror_rなどのスレッドセーフな関数を使うことが推奨されるケースがあります。 - C標準だけではスレッドとの関係は定義されておらず、POSIXなどの仕様に依存します。

この記事の範囲では、「マルチスレッドでも基本的にはerrnoはスレッドごとに独立している」と理解しておけば十分です。

errnoを勝手に上書きしない

ふつう、アプリケーション側がerrnoに任意の値を入れる必要はほとんどありません。

errnoはライブラリ関数やシステムコールが設定するためのものだからです。

ただし、次の目的で一時的に0を代入することはあります。

- 「この関数呼び出しで本当にエラーが起きたか」をはっきりさせたい場合に、事前に

errno = 0;としておき、その関数の後でerrno != 0かどうかを確認する。

それ以外の用途でerrnoに任意の整数を代入するのは避けるべきです。

errnoは「結果」としてセットされるべきもので、「指定」する対象ではないと考えるとよいです。

errnoを使った実用的なエラー処理例

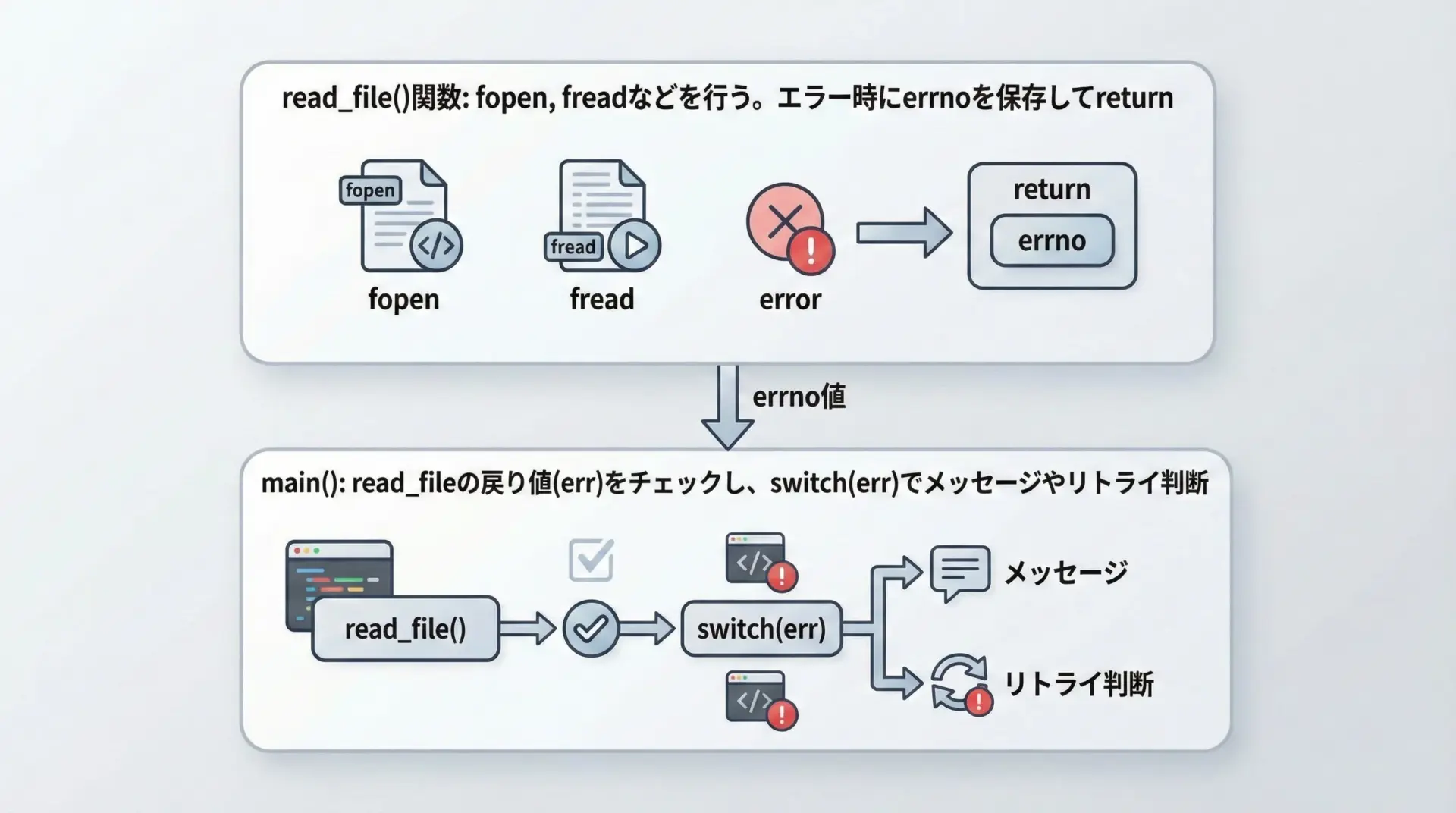

ファイル読み込み関数でerrnoを返すパターン

現実的なコードでは、「一つの関数の中でファイルを開く→読む→閉じる」という処理をまとめ、失敗した場合にerrnoの値を呼び出し元に返す、といったパターンがよく使われます。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

int read_file(const char *filename) {

FILE *fp = fopen(filename, "r");

if (fp == NULL) {

/* fopenが設定したerrnoをそのまま返す */

return errno;

}

/* ここでファイル読み込み処理を行う(サンプルのため省略) */

if (fclose(fp) != 0) {

/* fcloseもerrnoを設定する場合がある */

return errno;

}

/* 正常終了 */

return 0;

}

int main(void) {

const char *filename = "sample.txt";

int err = read_file(filename);

if (err != 0) {

/* ここでerrnoではなく、関数から返ってきたerrを使うのがポイント */

printf("ファイル処理中にエラーが発生しました: %s\n", filename);

printf("エラーコード: %d\n", err);

printf("内容: %s\n", strerror(err));

return 1;

}

printf("ファイル処理は正常に完了しました。\n");

return 0;

}ファイル処理中にエラーが発生しました: sample.txt

エラーコード: 2

内容: No such file or directoryこのように、内部で発生したerrnoを「intの戻り値」として外側に伝えると、ライブラリ的な関数が作りやすくなります。

errnoに応じて処理を分岐する

errnoの値に応じて、処理の分岐を実装することもよくあります。

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

int main(void) {

const char *filename = "test.txt";

FILE *fp = fopen(filename, "r");

if (fp == NULL) {

/* errnoに応じて分岐 */

switch (errno) {

case ENOENT:

printf("ファイルが存在しません: %s\n", filename);

break;

case EACCES:

printf("ファイルへのアクセス権がありません: %s\n", filename);

break;

default:

printf("ファイルを開けませんでした(%d): %s\n",

errno, strerror(errno));

break;

}

return 1;

}

printf("ファイルを開くことに成功しました。\n");

fclose(fp);

return 0;

}ファイルが存在しません: test.txtこのような分岐を行うと、エラー内容に応じてユーザーへの案内やリトライ戦略を変えることができます。

まとめ

errnoは、C言語でのエラー処理において「なぜ失敗したか」を知るための中心的な仕組みです。

関数の戻り値で成功・失敗を判定し、失敗時にはerrnoを参照してstrerrorやperrorでメッセージ化する、という流れを押さえておけば、多くのエラー状況に対応できます。

注意点としては、戻り値を確認せずにerrnoだけを見ることを避けること、エラーが発生した直後にerrnoを使うこと、そして必要に応じてerrnoの値を呼び出し元に伝える設計を行うことが挙げられます。

これらを意識することで、原因が追いやすく、ユーザーにとっても分かりやすいエラー処理をC言語で実現できます。