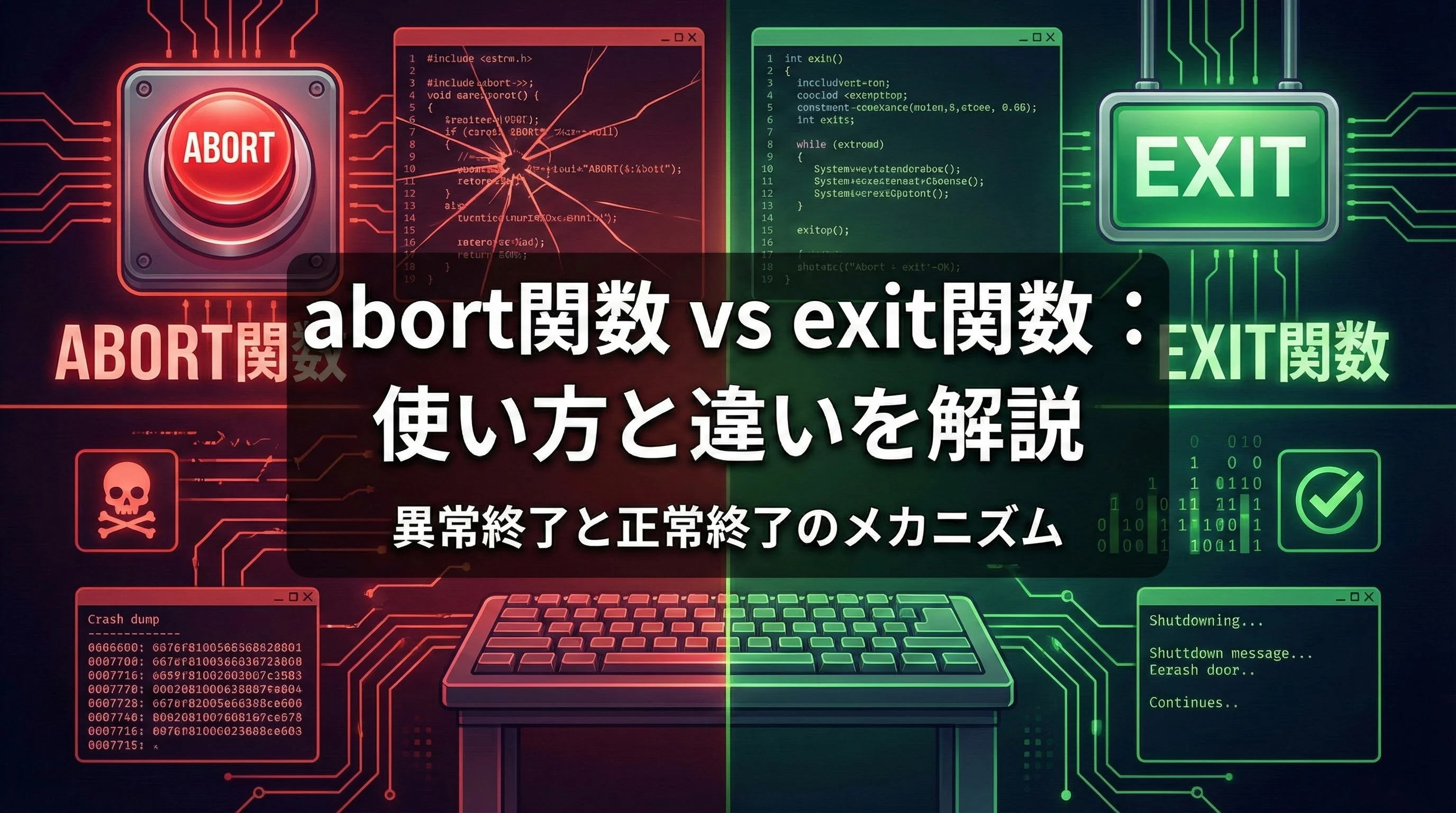

プログラムの異常終了処理では、エラー検出時にどのように終了させるかが重要になります。

C言語ではabort関数とexit関数がよく登場しますが、両者は役割も動きも大きく異なります。

本記事では、abort関数の基本的な使い方から、exitとの違い、デバッグ時の活用方法まで、実用的な観点で詳しく解説します。

【C言語】abort関数とは何か

abort関数の概要

abort関数は、プログラムを即座に異常終了させるための標準ライブラリ関数です。

ヘッダファイルstdlib.hで宣言されており、プロトタイプは次のようになっています。

void abort(void);返り値はvoidであり、呼び出し元に制御が戻ることはありません。

プログラムは強制的に終了し、通常は「異常終了(アボート)」として扱われます。

abortが行うこと

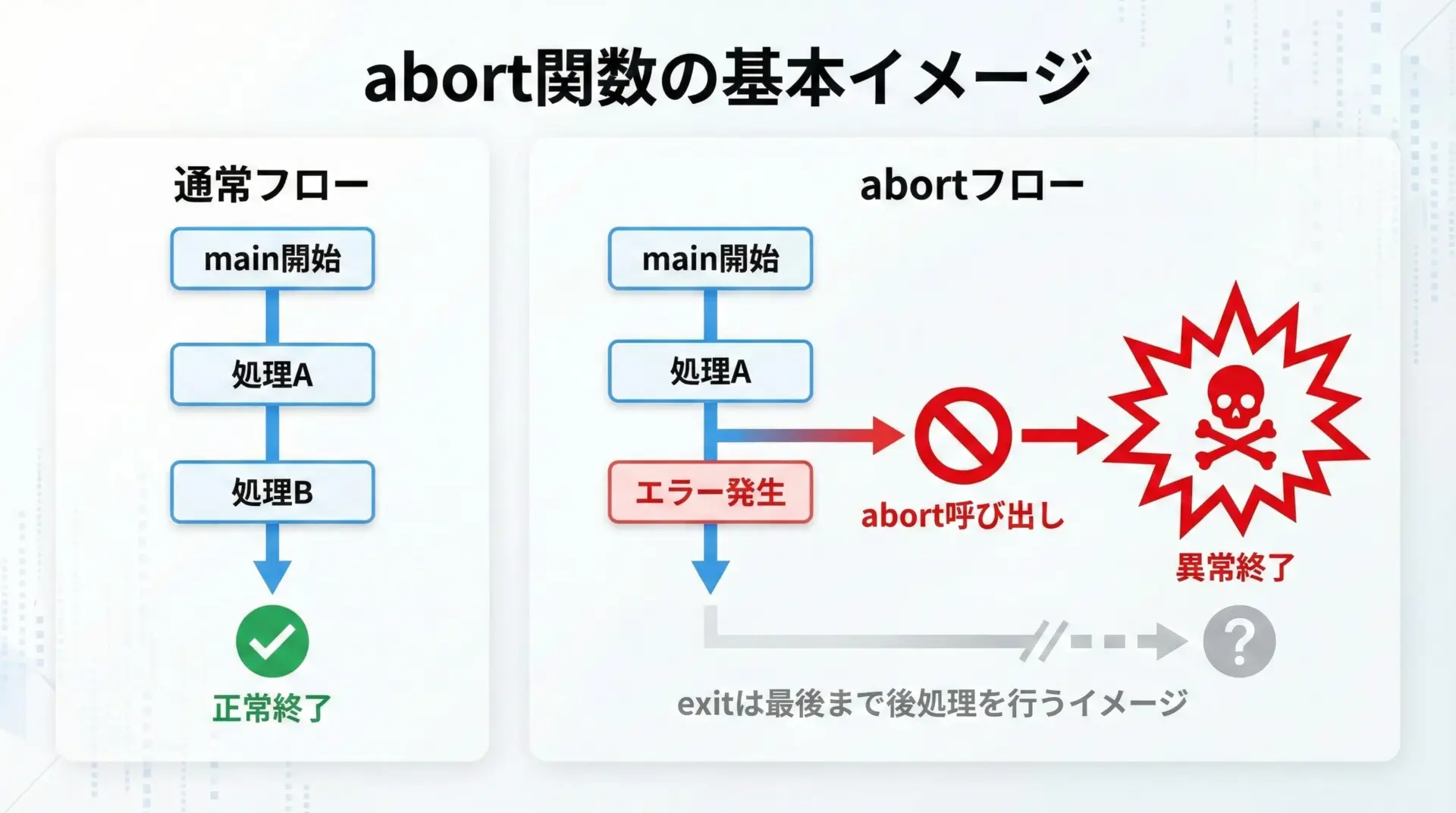

abort関数は、一般的に次のような動作を行います。

- プロセスに

SIGABRTというシグナルを送る - デフォルトでは、そのシグナルによりプログラムが即時終了する

- 環境によってはコアダンプ(メモリの内容を保存)が生成される

ポイントは、正常終了を前提とした後処理をほとんど行わないことです。

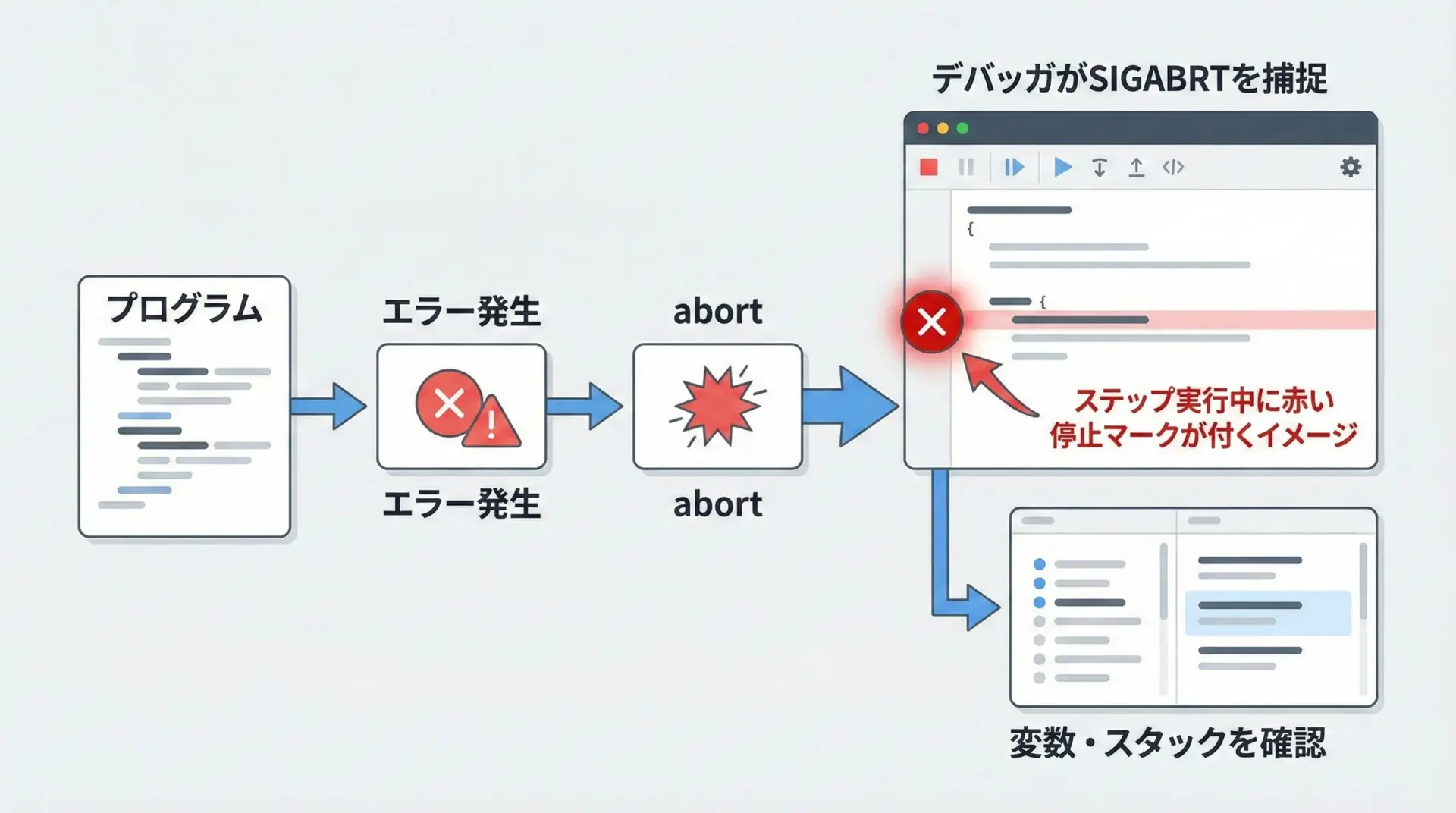

図のように、abortはエラー検出時に途中でプログラムの流れを強制的に断ち切る用途で使われます。

ヘッダファイルと使用準備

abort関数を使用するにはstdlib.hをインクルードします。

これはexit関数などと同じヘッダです。

#include <stdlib.h>このインクルードがないと、古いコンパイラ設定では暗黙の宣言となる場合がありますが、現代のコンパイラではエラーや警告となるため、必ず明示的にインクルードしてください。

abort関数の基本的な使い方

最も単純な使用例

まずは、abortを呼び出してプログラムを異常終了させるだけの簡単な例を示します。

#include <stdio.h> // printfを使うため

#include <stdlib.h> // abortを使うため

int main(void) {

printf("プログラム開始\n");

printf("ここで致命的なエラーが発生したと仮定します\n");

// 異常終了させる

abort(); // ここでプログラムは終了し、以降の行は実行されません

printf("この行は実行されません\n");

return 0; // ここにも到達しません

}プログラム開始

ここで致命的なエラーが発生したと仮定します

Aborted (core dumped) // 環境によってメッセージは異なります実行環境によっては、最後の「Aborted」などのメッセージはOSやランタイムが出力するため、プログラム内のprintfでは表示されません。

条件付きでabortを呼び出す

実際には、特定の条件が満たされたときだけabortを呼ぶ場面が多いです。

例えば、想定外の状態になったときの保険として利用します。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int divide(int a, int b) {

if (b == 0) {

// ここは本来到達しないはず、という想定だとする

fprintf(stderr, "予期しない0除算が発生しました\n");

abort(); // 即座に異常終了

}

return a / b;

}

int main(void) {

int x = 10;

int y = 0;

printf("割り算を実行します\n");

int result = divide(x, y); // ここでabortが呼ばれます

printf("結果: %d\n", result); // 実行されません

return 0;

}割り算を実行します

予期しない0除算が発生しました

Aborted (core dumped)このように、プログラマが「ここには絶対に来ない」と考えている場所に保険としてabortを置く使い方がよく行われます。

abortとexitの違い

exit関数の概要

exit関数は「プログラムの正常/異常終了」を呼び出し側が指定して行うための関数です。

プロトタイプは次の通りです。

void exit(int status);statusには通常、0を正常終了、それ以外をエラーとして表現します。

#include <stdlib.h>

int main(void) {

// 正常終了

exit(0);

}動作の違いを整理

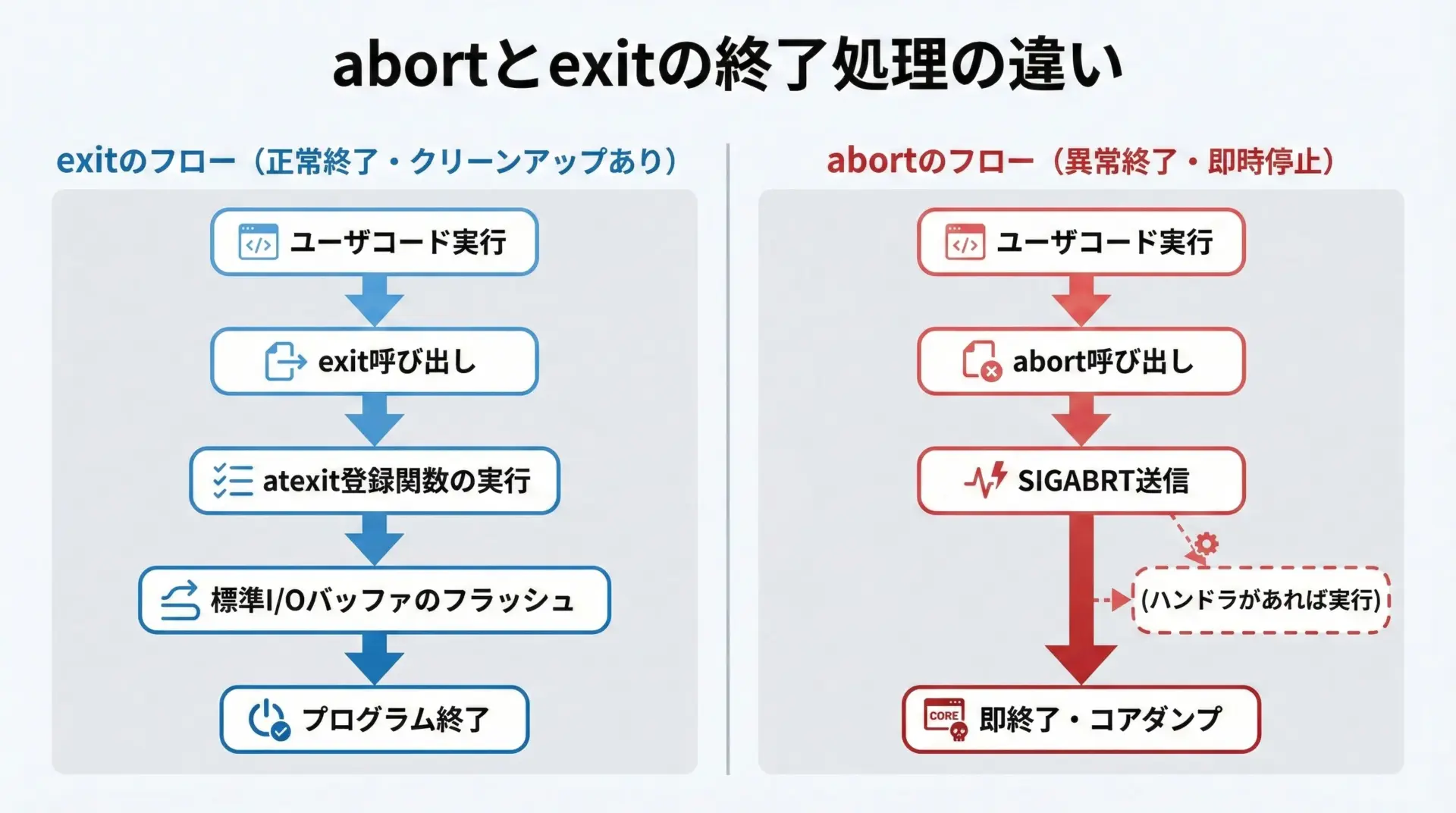

abortとexitは、終了時の処理が大きく異なります。

代表的な違いを表にまとめます。

| 項目 | abort | exit |

|---|---|---|

| ヘッダファイル | stdlib.h | stdlib.h |

| 引数 | なし | int status |

| 正常/異常の区別 | 異常終了として扱われることが多い | statusにより任意に表現できる |

| 終了時のクリーンアップ | atexit登録関数を呼ばないことが多い | atexit登録関数を呼び出す |

| バッファされた出力のフラッシュ | 保証されない | 通常はフラッシュされる |

| コアダンプの可能性 | あり(SIGABRTに依存) | 基本的にない(設定次第) |

| シグナルハンドラ | SIGABRTハンドラが動作する可能性 | 関係しない |

exitは「後始末をしてから終了」するのに対し、abortは「途中でもうお手上げ」というニュアンスです。

コードで違いを体感する

標準出力のバッファリングと終了処理の違いを観察するためのサンプルを示します。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void on_exit1(void) {

printf("on_exit1 が呼ばれました\n");

}

void on_exit2(void) {

printf("on_exit2 が呼ばれました\n");

}

int main(void) {

// 終了時に呼ばれる関数を登録(登録順と逆順で呼ばれます)

atexit(on_exit1);

atexit(on_exit2);

printf("1: 通常メッセージ\n");

fprintf(stderr, "2: 標準エラー出力メッセージ\n");

// バッファに残っていないかを見るため、バッファリングされやすいprintfを2回

printf("3: exit前のメッセージ\n");

// ここで、exit(0) と abort() を切り替えて動作を比較してみてください

// exit(0); // コメントを切り替えて試す

abort();

// ここには到達しません

printf("4: 終了後のメッセージ\n");

return 0;

}実行結果は環境により異なりますが、一般的には:

exit(0)を使うと:- 標準出力のメッセージ1,3、標準エラー出力のメッセージ2

- on_exit2, on_exit1 の順に表示

abort()を使うと:- 標準エラー出力のメッセージ2は確実に出る

- 標準出力のメッセージ1,3が出ない、あるいは一部しか出ないことがある

- on_exit系は呼ばれない

という違いが見られます。

「後処理がちゃんと走るのはexit、ほぼ即死なのがabort」とイメージすると理解しやすいです。

abortが使われる典型的な場面

致命的なエラーの検出

再開不能な致命的エラーが発生した場合、プログラムを続行するよりもabortで即終了した方が安全なことがあります。

例として、メモリ管理ロジックの重大な矛盾など、誤動作を放置するとデータ破壊につながるケースです。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void check_pointer(void *ptr) {

if (ptr == NULL) {

fprintf(stderr, "致命的エラー: メモリ確保に失敗しました\n");

abort(); // これ以上続行しても安全ではないと判断

}

}

int main(void) {

// わざと非常に大きなメモリを要求して失敗させる例

size_t huge_size = (size_t)-1; // 不正なサイズ

void *p = malloc(huge_size);

check_pointer(p);

// 正常ならここから処理を続行

printf("メモリ確保に成功しました\n");

free(p);

return 0;

}このように、「ここから先へ進めてはならない」状況を検出したらabortという使い方が有効です。

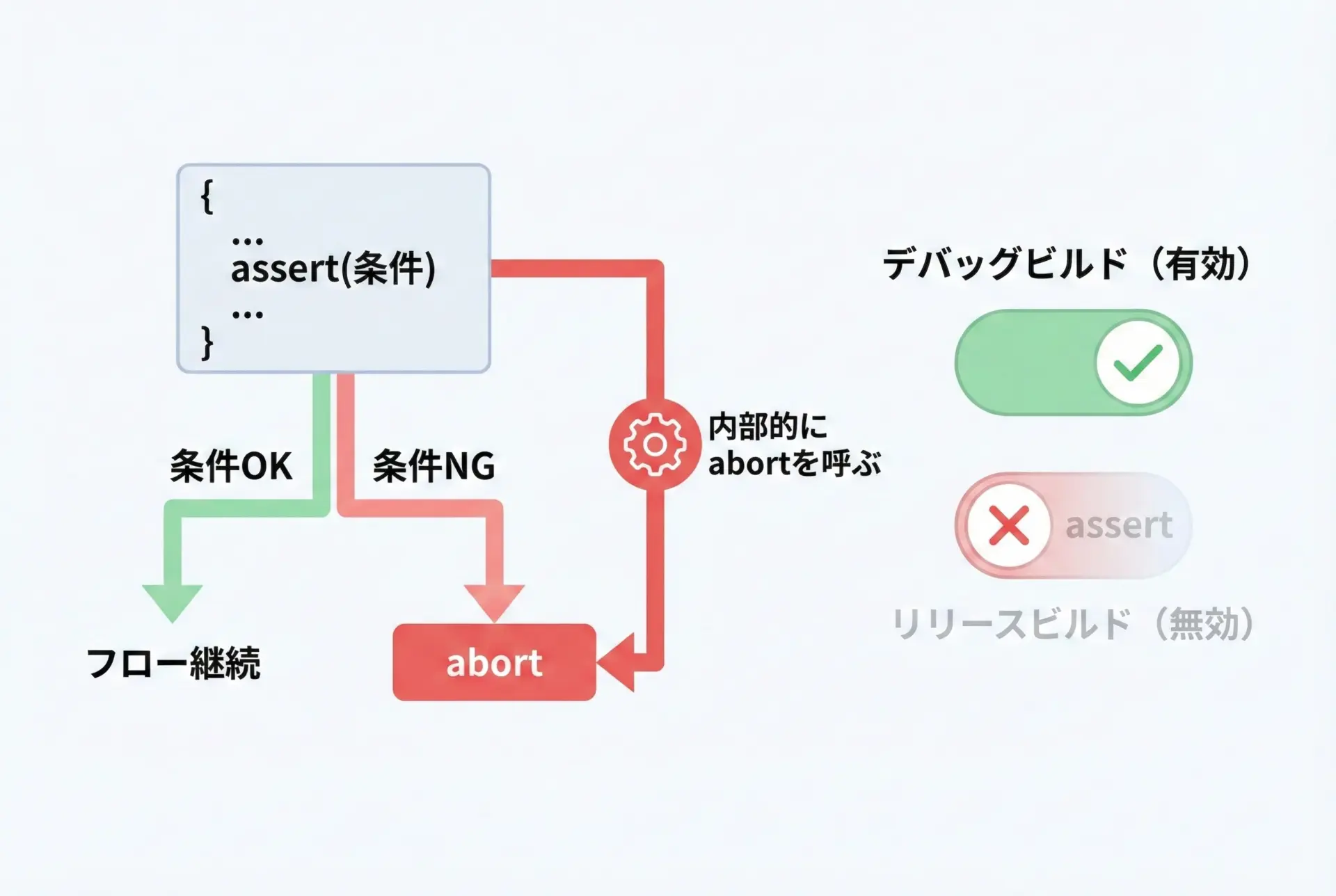

アサーション(assert)との関係

C標準ライブラリのassertマクロは、デフォルトでは条件が偽のときにabortを呼び出します。

ヘッダassert.hをインクルードすると使用できます。

#include <assert.h>

#include <stdio.h>

int main(void) {

int x = 10;

int y = 0;

// yは0であってはならない、という前提

assert(y != 0); // 偽なのでabortが内部で呼ばれ、プログラムは終了します

printf("ここには到達しません\n");

return 0;

}assertは、デバッグ時にプログラムの前提条件を検証するための仕組みであり、リリースビルドでは無効化されることが多いですが、「異常を検出したらabortする」という思想は共通です。

デバッグにおけるabortの活用

コアダンプによる原因追跡

多くのUNIX系環境では、abortによりコアダンプが生成されます。

これは、異常終了時点のメモリ内容をファイルに保存したもので、gdbなどのデバッガで解析できます。

典型的な流れは次の通りです。

- プログラムがabortで終了する

coreやcore.<pid>といったファイルが生成される- デバッガで

gdb 実行ファイル名 coreのように開く - バックトレース(

bt)などで原因箇所を特定する

即時に原因追跡のための材料を残せることが、abortを使う大きな利点です。

デバッガから見たabort

デバッガを使って実行している場合、abortが呼び出されると、SIGABRTで一時停止することが多く、その時点のコールスタックや変数の中身を直接確認できます。

abortを使う際の注意点と設計指針

どんな時にabortを使うべきか

abortは非常に強力な手段であり、乱用するとユーザ体験を大きく損ねます。

一般的に、次のような場面に限定して使うことが推奨されます。

- 想定外の状態で、継続するとデータ破壊や重大な事故になりかねない場合

- ライブラリ内部で、呼び出し側が明らかに契約違反をしたことが判明した場合(ただし設計次第)

- デバッグビルド専用の検証コード(アサートなど)として利用する場合

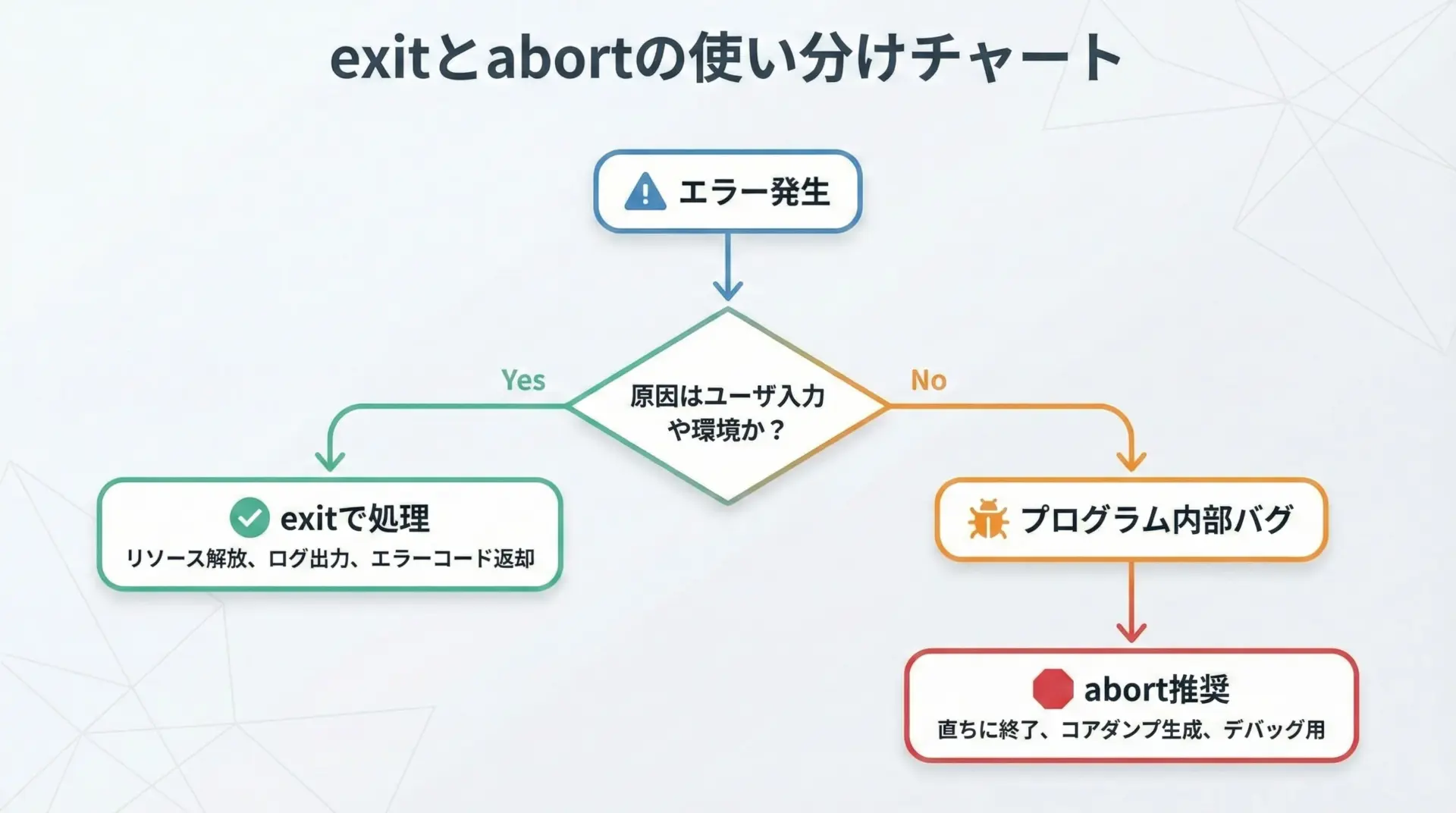

一方で、通常の入力エラーやファイルが開けない程度の問題では、エラーメッセージを表示してexitで終了する方がユーザーフレンドリーです。

exitとabortの使い分けの指針

簡単な指針として、次のように整理できます。

- ユーザにとって「予想できるエラー」

→ メッセージを表示し、exit(1)などで終了 - プログラマの想定を完全に外れたバグや内部矛盾

→ ログやメッセージを出しつつabort()で異常終了

「ユーザのミス」なのか「プログラマのバグ」なのかを基準に判断すると整理しやすいです。

まとめ

abort関数は、C言語においてプログラムを即座に異常終了させるための強力な手段です。

exitと異なり、後処理やバッファのフラッシュが保証されない一方で、デバッグに有用なコアダンプを残しやすく、致命的なバグ発生時の原因追跡に大きな力を発揮します。

通常のエラー処理ではexitを使い、プログラマの想定が崩れた「あり得ない」状況ではabortやassertを用いる、という役割分担を意識すると、より堅牢で保守しやすいCプログラムを設計しやすくなります。