C言語の入出力処理は、そのままでも動作しますが、大量のファイル読み書きや標準出力を多用する処理では、バッファの設定によって速度が大きく変わります。

この記事では、C言語標準ライブラリ関数setvbufの使い方を、バッファサイズやモードの選び方、実装例と注意点を交えながら詳しく解説します。

setvbufとは何か

setvbufの基本仕様と役割

setvbufは、C言語の標準入出力におけるストリームのバッファリング方法を制御する関数です。

ファイルポインタFILE*に対して、どのメモリ領域をどのモードでバッファとして使うかを指定します。

標準的な定義は次のようになっています。

int setvbuf(FILE *stream, char *buf, int mode, size_t size);この関数の役割を簡単にまとめると、次のようになります。

- どのストリームに対して(引数

stream) - どのメモリ領域を(引数

buf) - どのようなバッファリングモードで(引数

mode) - どれくらいのサイズで(引数

size)

利用するかを、ストリームが実際に入出力を行う前に設定する関数です。

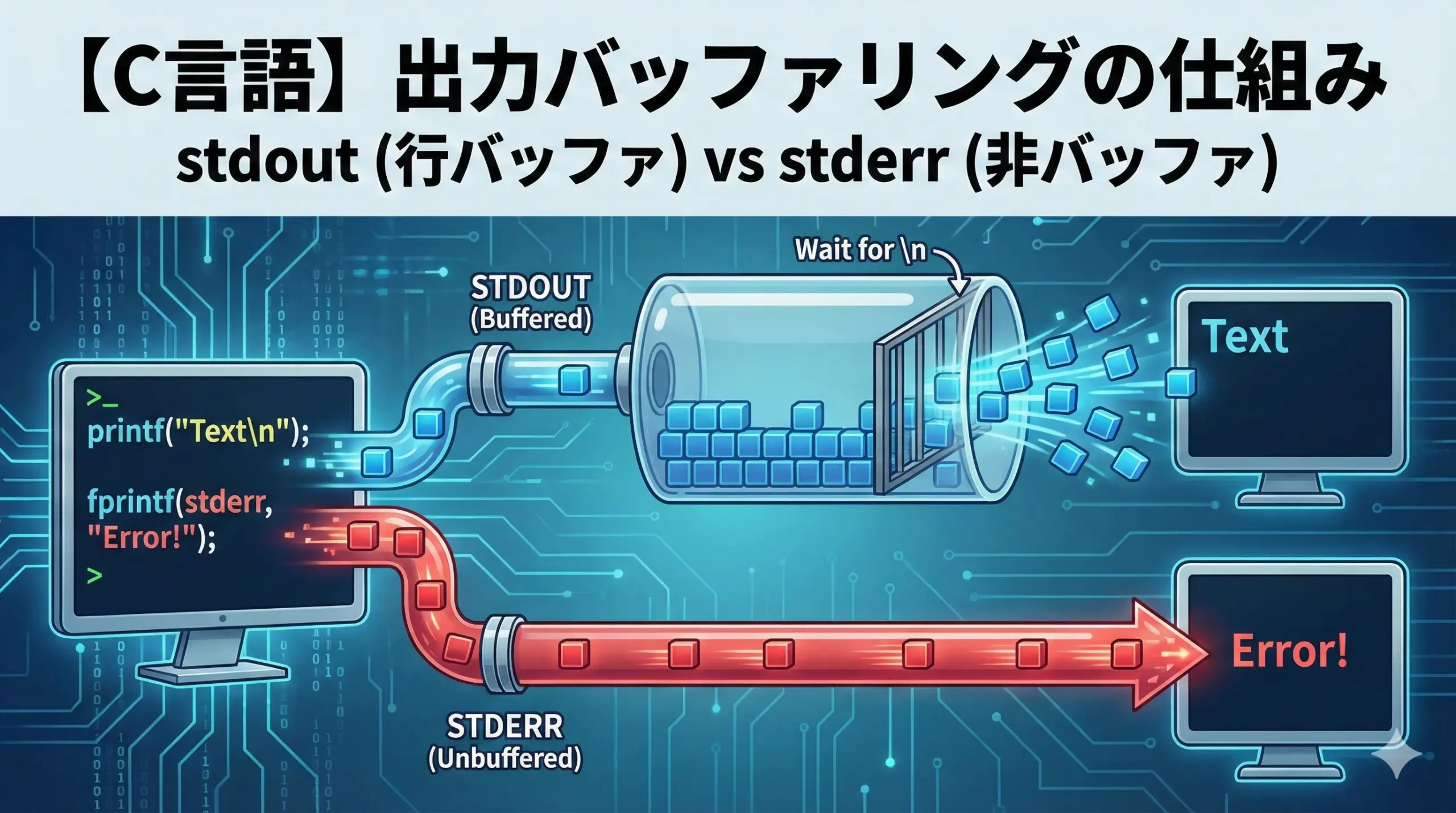

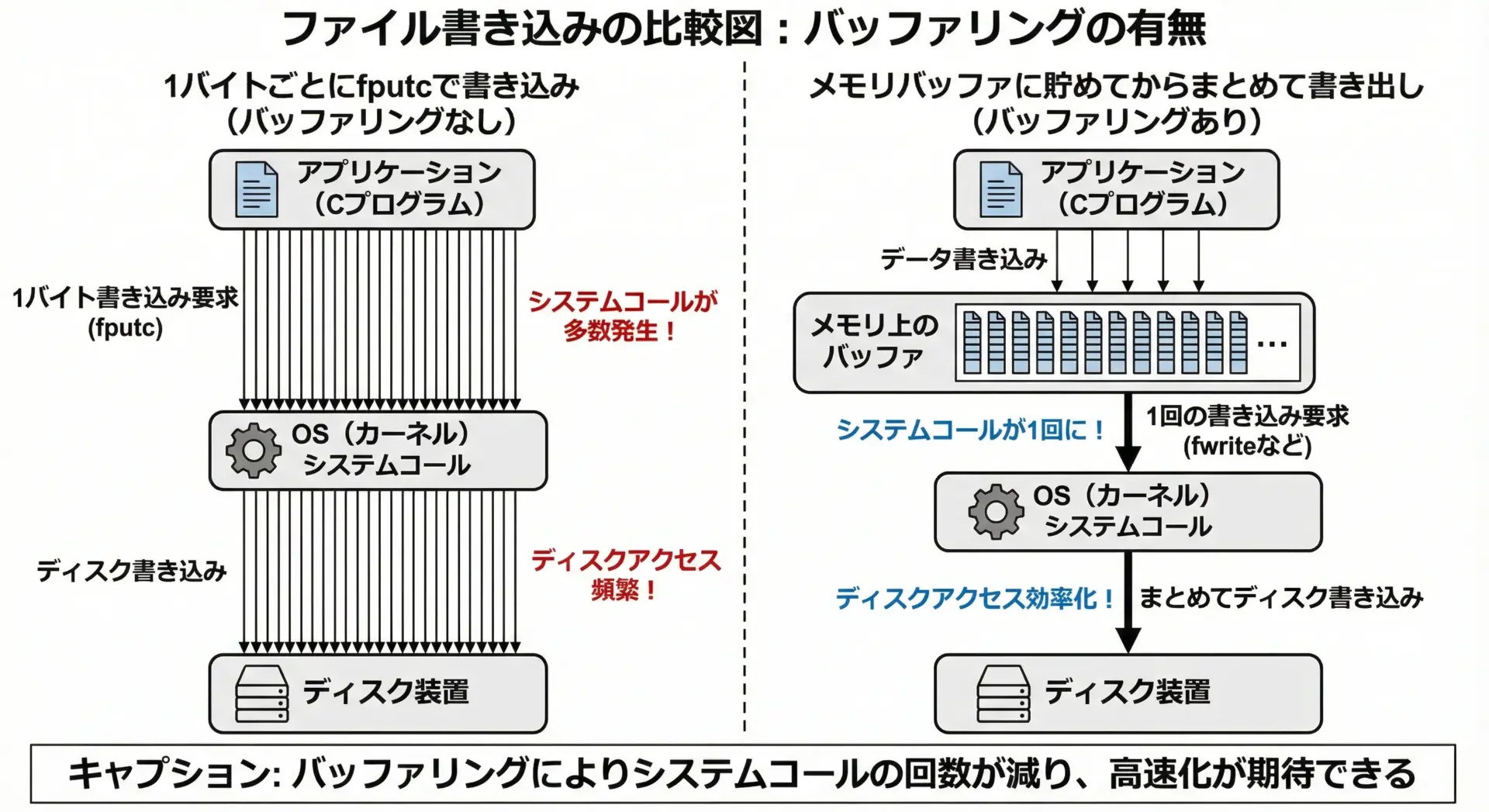

バッファリングとパフォーマンス向上の関係

バッファリングは、入出力のたびにOSへアクセスするのではなく、一旦メモリ上にデータを貯めてから、まとめてOSやデバイスに渡すことでオーバーヘッドを減らす仕組みです。

ファイル出力を例にすると、次のような違いがあります。

- バッファなしの場合

書き込み関数が呼ばれるたびに、OSへのシステムコールが発生します。そのため、1バイトずつの書き込みでは非常に遅くなります。 - バッファありの場合

データはまずユーザ空間のバッファに書かれ、バッファがいっぱいになったときやfflush、fcloseのタイミングでまとめてOSに送られます。これによりシステムコールの回数が減り、パフォーマンス向上が期待できます。

setvbufは、このバッファの「有無」「タイミング」「サイズ」を制御するためのインターフェースという位置付けになります。

C言語標準ライブラリにおける位置付け

setvbufは<stdio.h>で宣言されている、C標準ライブラリの一部です。

ファイル入出力に関わる代表的な関数群とあわせて考えると、次のような位置付けになります。

| 分類 | 代表的な関数 | 役割 |

|---|---|---|

| ストリームのオープン/クローズ | fopen, freopen, fclose | ファイルとFILE*を結び付けたり解放したりする |

| バッファ制御 | setvbuf, setbuf | ストリームに対するバッファリング動作を設定する |

| 入出力操作 | fread, fwrite, fprintf, fscanf, fgets など | 実際の読み書きを行う |

| フラッシュ | fflush | 出力バッファの内容を即座にデバイスへ反映させる |

setvbuf自体は入出力を行う関数ではなく、あくまで入出力のための「準備」を指定する関数であることを意識しておくと理解しやすくなります。

setvbufの基本的な使い方

setvbufの関数プロトタイプと引数

関数プロトタイプ

標準的なプロトタイプは次の通りです。

#include <stdio.h>

int setvbuf(FILE *stream, char *buf, int mode, size_t size);主な引数と役割は以下のようになります。

| 引数 | 型 | 意味 |

|---|---|---|

stream | FILE* | 対象となるストリーム(例: stdout, stdin, stderr, fopenで開いたファイルなど) |

buf | char* | バッファとして使用するメモリ領域へのポインタ。NULLを指定すると、ライブラリが内部でバッファを確保する場合がある |

mode | int | バッファリングモード。_IOFBF(全バッファ), _IOLBF(行バッファ), _IONBF(無バッファ)のいずれか |

size | size_t | バッファサイズ(バイト数)。0は未定義動作になりうるため避ける |

重要なのは、setvbufはストリームで最初の入出力が行われる前に呼び出す必要があるという点です。

途中からバッファ設定を変更することはできません。

最小限のサンプルコード

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {

FILE *fp = fopen("example.txt", "w");

if (fp == NULL) {

perror("fopen");

return EXIT_FAILURE;

}

// バッファ用メモリをヒープに確保

size_t bufsize = 1024;

char *buf = malloc(bufsize);

if (buf == NULL) {

perror("malloc");

fclose(fp);

return EXIT_FAILURE;

}

// 全バッファリング(_IOFBF)を指定

if (setvbuf(fp, buf, _IOFBF, bufsize) != 0) {

// 失敗した場合は標準のバッファリングに戻る

fprintf(stderr, "setvbuf failed\n");

free(buf);

fclose(fp);

return EXIT_FAILURE;

}

// ここから先でのfprintfなどは、指定したバッファ設定で動作する

fprintf(fp, "Hello, setvbuf!\n");

// 明示的にフラッシュしてから終了

fflush(fp);

fclose(fp);

// 注意: この時点では、実装によってはbufを解放してはいけない場合がある

// 多くの実装では、ユーザバッファはストリームを閉じた後に解放してよいとされるが、

// 実装依存な部分がある点に注意する必要がある。

free(buf);

return EXIT_SUCCESS;

}このように、バッファの準備 → setvbufの呼び出し → 実際の入出力という順番で使うのが基本形です。

バッファサイズ(size)の指定方法

バッファサイズsizeは、パフォーマンスとメモリ消費量のバランスを考えながら決めます。

一般的には、次のような考え方で決めることが多いです。

- ディスクやOSのブロックサイズの倍数にする

例えば4KBや8KB、16KB、64KBといった2のべき乗のサイズがよく使われます。 - 1回あたりの典型的な入出力量より少し大きめにする

1回で1KB程度の書き込みを繰り返すなら、4KB〜16KB程度のバッファを確保するなどです。 - メモリに制約がない場合は数十KB程度までは比較的気楽に使える

組み込み環境などメモリがシビアな環境では、小さめのバッファを選択することもあります。

sizeを0にすることは避けるべきです。

C標準では0の扱いについて明確な保証がなく、実装依存や未定義動作になる可能性があります。

バッファモード(_IOFBF/_IOLBF/_IONBF)の違い

setvbufのmode引数には、次の3つのマクロ値のいずれかを指定します。

| モード | 意味 | 特徴的な動作 |

|---|---|---|

_IOFBF | 全バッファリング(full buffering) | バッファがいっぱいになるかfflushなどが呼ばれるまで、実際のデバイスへは書き出されない |

_IOLBF | 行バッファリング(line buffering) | 改行'\n'が出力されるたびにフラッシュされることが期待される(主に端末向け出力で有効) |

_IONBF | 無バッファリング(no buffering) | バッファを用いず、ほぼ毎回直接デバイスへ入出力する。オーバーヘッドが大きくなるが、即時反映される |

どのモードを選ぶかは、ストリームの性質と「即時性」と「速度」のどちらを重視するかによって変わります。

この点については後のセクションで詳しく説明します。

成功・失敗時の戻り値とエラーハンドリング

setvbufの戻り値は、C標準では次のように定義されています。

- 正常終了した場合: 0

- エラーが発生した場合: 0以外

何がエラーになるかは実装依存な部分もありますが、典型的には次のような要因が考えられます。

- すでに入出力が始まっているストリームに対して呼び出した

- 指定されたモードやサイズが実装の制限に合わない

- 内部的なリソース不足

戻り値を必ずチェックし、失敗した場合はそのストリームが標準のバッファリング設定で動作している可能性を前提として扱うことが重要です。

戻り値チェックのサンプル

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {

FILE *fp = fopen("log.txt", "w");

if (fp == NULL) {

perror("fopen");

return EXIT_FAILURE;

}

char buf[4096]; // 静的配列バッファ

// setvbufの戻り値をチェック

if (setvbuf(fp, buf, _IOLBF, sizeof(buf)) != 0) {

// setvbufが失敗した場合の処理

// ここではエラーメッセージを表示しつつ、標準バッファリングで続行

fprintf(stderr, "warning: setvbuf failed, using default buffering\n");

}

fprintf(fp, "This is a test line.\n");

fclose(fp);

return EXIT_SUCCESS;

}このように、エラーでも必ずしも致命的ではないので、アプリケーションの要求に応じて継続可否を判断します。

setvbufのバッファモードとバッファサイズ設計

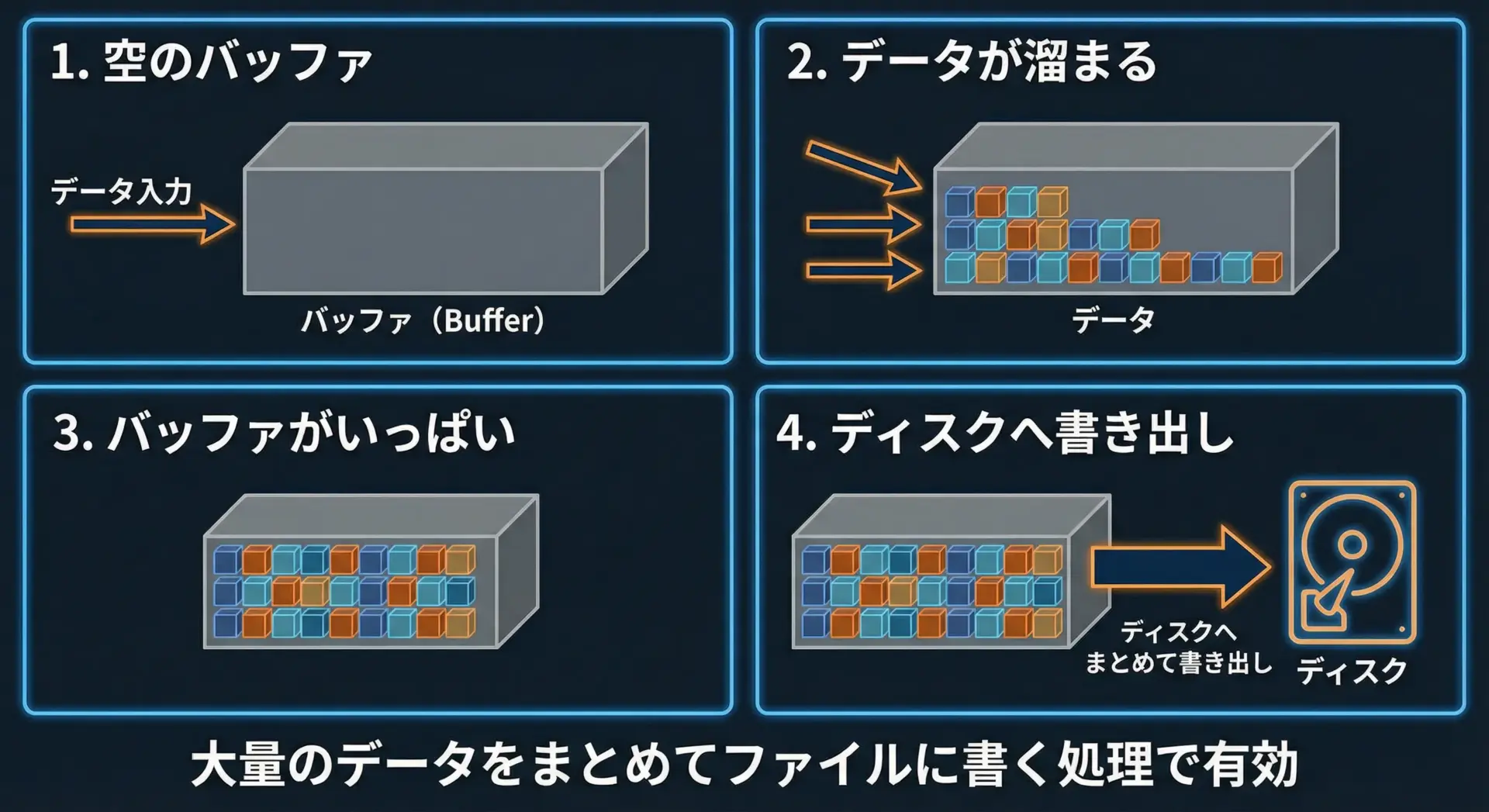

全バッファリング(_IOFBF)と適した用途

_IOFBF(full buffering)は、高速化を最優先したいときに有効なモードです。

具体的には、次のようなケースに適しています。

- 大きなログファイルやデータファイルを連続的に書き出す処理

- 一時ファイルに大量の中間データを出力するバッチ処理

- ネットワーク越しにファイルを転送する前にローカルで一旦書き出す処理

このモードでは、バッファがいっぱいになるまで実際の書き込みが行われないため、flushされていないデータがプロセス異常終了などで失われるリスクがあります。

したがって、重要なログなどではfflushを適宜呼び出す、あるいは_IOLBFや_IONBFを選ぶといった判断が必要です。

行バッファリング(_IOLBF)と標準出力での使い方

_IOLBF(line buffering)は、ユーザに逐次結果を見せたいが、ある程度の効率も保ちたい場合に便利なモードです。

代表的な用途は次の通りです。

- 対話的なコマンドラインツールの標準出力

- 1行ごとに意味の区切りがあるログ出力

- 進捗状況を1行ずつ表示する処理

行バッファリングでは、通常次のタイミングでバッファがフラッシュされます。

- 改行文字

'\n'が出力されたとき - バッファがいっぱいになったとき

fflush、fcloseが呼ばれたとき

多くの実装では、標準出力stdoutが端末(コンソール)に接続されている場合、自動的に行バッファリングになることが多いですが、明示的にsetvbuf(stdout, ...)で指定しておくと挙動がより明確になります。

標準出力に対する行バッファリングの例

#include <stdio.h>

int main(void) {

char buf[1024];

// 標準出力を行バッファリングに設定

if (setvbuf(stdout, buf, _IOLBF, sizeof(buf)) != 0) {

fprintf(stderr, "warning: failed to set line buffering for stdout\n");

}

printf("1行目のメッセージです。\n");

printf("2行目のメッセージです。\n");

// 改行ごとにユーザに表示されることが期待される

return 0;

}無バッファリング(_IONBF)を選ぶケース

_IONBF(no buffering)は、バッファリングによる遅延を一切許容できない場合に使います。

代表的なケースは次のようなものです。

- 即時性が極めて重要なログ出力(障害解析用ログなど)

- デバッグ時に標準出力やログファイルへの出力を完全にリアルタイムで確認したい場合

- 一部の組み込みシステムで、バッファリングによるメモリ消費や遅延を避けたい場合

ただし、無バッファリングはパフォーマンス面で大きなペナルティを伴うことが多くなります。

1行ごとのログでも、毎回OSへのシステムコールが発生するため、CPU使用率やディスクI/Oが増加します。

無バッファリングの簡単な例

#include <stdio.h>

int main(void) {

// 標準エラーを無バッファリングにする例

if (setvbuf(stderr, NULL, _IONBF, 0) != 0) {

// 失敗した場合のフォールバック

// 標準エラーは元々行バッファリングまたは無バッファリングであることが多い

}

fprintf(stderr, "このメッセージは即座に出力されます。\n");

return 0;

}ここではbufにNULLを渡し、sizeを0にしています。

_IONBFの場合、sizeとbufの扱いは実装によって解釈が異なるものの、「内部にバッファを持たない」設定を指定する意図になります。

標準入力(stdin)・標準出力(stdout)・標準エラー(stderr)での注意点

標準ストリームは、それぞれ性質が異なります。

そのため、setvbufを使うときにも注意が必要です。

stdin

入力バッファは、ユーザの入力やファイルから読み取ったデータを一時的に保持します。対話的プログラムで標準入力を無バッファリングにしてしまうと、かえって扱いづらくなることがあります。通常はデフォルトの設定のままで問題ないことが多いです。stdout

端末に向いている場合は行バッファ、それ以外(ファイルリダイレクトなど)では全バッファになる実装が多いです。ユーザにリアルタイムで情報を見せたい対話的プログラムでは、意図的に行バッファリングや無バッファリングに設定することがあります。stderr

多くの実装では、もともと無バッファリングまたは行バッファリングになっています。エラーメッセージは即座に出したいことが多いため、特別な理由がない限り、あえてsetvbufで変更しないのが無難です。

また、main関数のかなり早い段階でsetvbufを呼ばないと、既に入出力が始まってしまっていてエラーになる点にも注意が必要です。

ヒープバッファと静的配列バッファの選び方

setvbufでbufに渡すバッファは、自前で用意する必要があります。

よくある選択肢は次の2つです。

- 静的配列(スタックや静的領域)を使う方法

- ヒープ領域(

mallocなど)を使う方法

それぞれの特徴を整理します。

| 種類 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 静的配列 | static char buf[4096]; / char buf[4096]; | 解放を気にしなくてよいが、スコープとライフタイムに注意が必要 |

| ヒープバッファ | char *buf = malloc(4096); | サイズを柔軟に決められるが、freeのタイミングに注意が必要 |

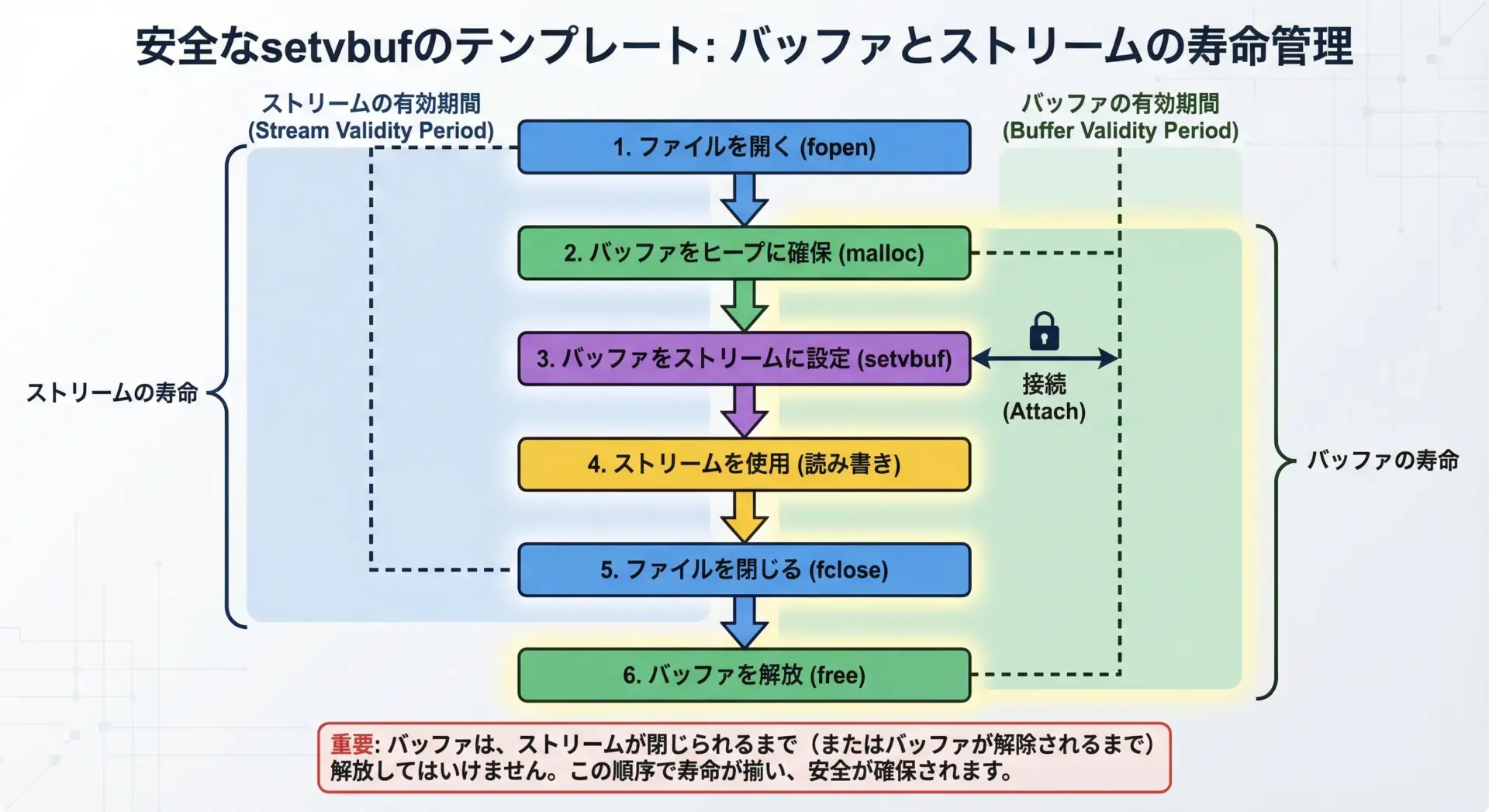

最も重要なのは、バッファの寿命がストリームの寿命よりも短くなってはいけないという点です。

setvbufに渡したbufは、そのストリームが閉じられるまで有効でなければなりません。

そのため、関数ローカルの自動変数として配列を宣言し、それを返り値で使い回すようなコードは危険です。

一方、main関数の静的ローカル変数やグローバル変数としてバッファを持つ場合は、プログラム終了まで寿命があるため比較的安全です。

setvbuf使用時の注意点と実践的な例

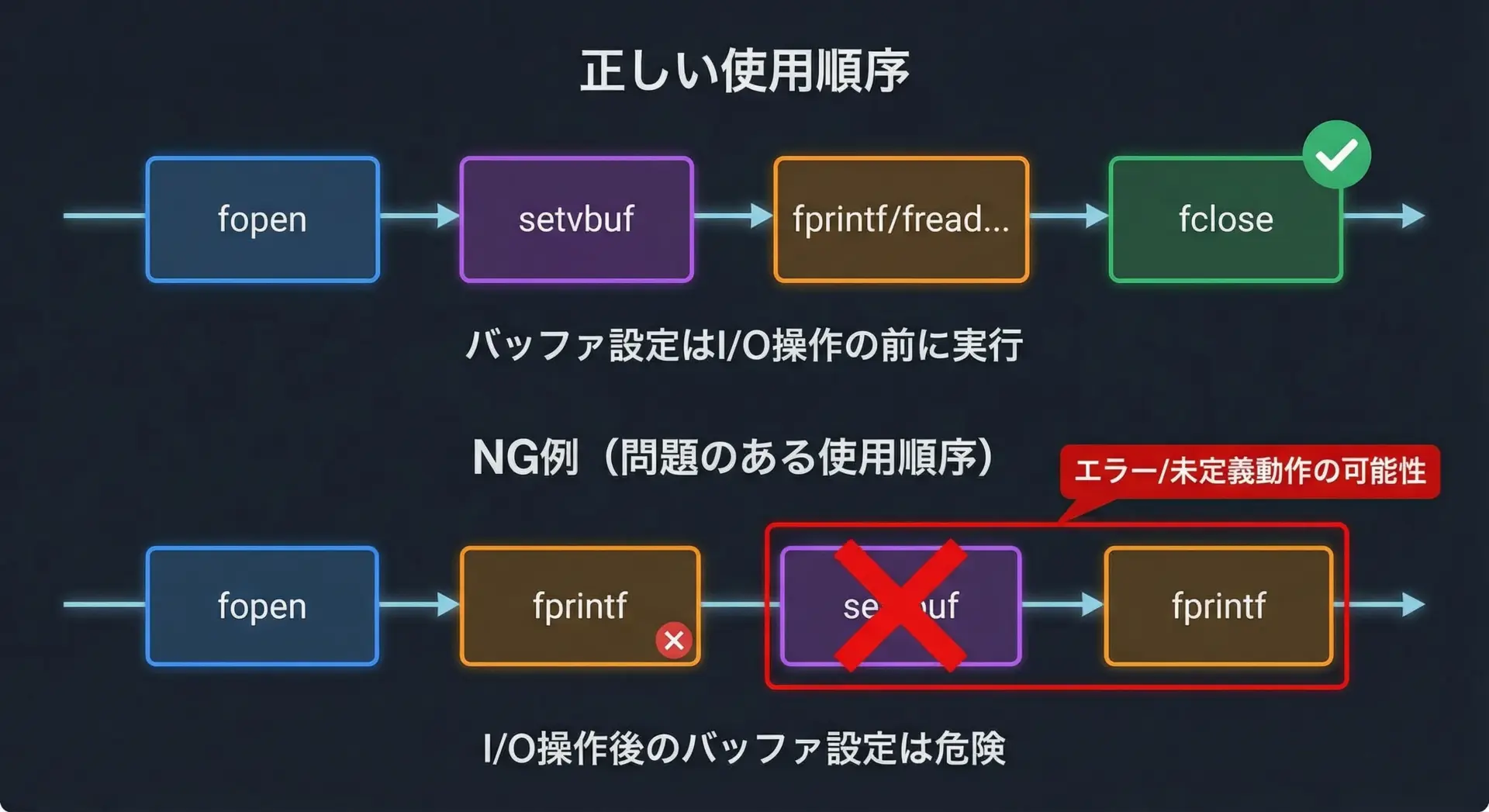

setvbufを呼び出すタイミング

C標準では、setvbufはそのストリームに対する最初の入出力操作が行われる前に呼び出さなければならないと定められています。

つまり、次の順番が正しいパターンです。

fopenやfreopenでストリームを開くsetvbufでバッファ設定を行うfprintfやfreadなどで入出力を行うfcloseでストリームを閉じる

一方で、次のような順番は避ける必要があります。

- すでに

printfで標準出力に出力したあとでsetvbuf(stdout, ...)を呼ぶ freadでファイルから読み取ったあとでsetvbuf(fp, ...)を呼ぶ

このようなパターンでは、setvbufがエラーを返すか、実装によっては未定義動作になる可能性があります。

既存ストリームと自前バッファのライフタイム管理

setvbufに自前のバッファを渡す場合、「いつそのバッファを解放してよいか」を慎重に設計する必要があります。

典型的な安全パターンとして、次のような構成が考えられます。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main(void) {

FILE *fp = fopen("data.bin", "wb");

if (fp == NULL) {

perror("fopen");

return EXIT_FAILURE;

}

// バッファをヒープに確保

size_t bufsize = 8192;

char *buf = malloc(bufsize);

if (buf == NULL) {

perror("malloc");

fclose(fp);

return EXIT_FAILURE;

}

// setvbufは最初のI/Oの前に呼ぶ

if (setvbuf(fp, buf, _IOFBF, bufsize) != 0) {

fprintf(stderr, "setvbuf failed\n");

free(buf);

fclose(fp);

return EXIT_FAILURE;

}

// ここから先でfpに対して書き込みを行う

// ...

// まずストリームを閉じる

fclose(fp);

// その後でバッファを解放する

free(buf);

return EXIT_SUCCESS;

}基本的な考え方として、「fcloseした後でバッファを解放する」ようにすると安全性が高まります。

多くの実装では、fcloseの時点で既にライブラリはバッファを使い終えているため、その後にfreeするのが自然だからです。

なお、C標準ではユーザ提供バッファのライフタイムに関する細かい挙動について実装依存な部分もあるため、実装のドキュメントを確認することをおすすめします。

他の入出力関数との組み合わせ時の注意点

setvbufでバッファリングを制御する場合でも、他の入出力関数との使い方を誤ると、データ欠損や順序の乱れが発生することがあります。

代表的な注意点を挙げると次のようになります。

- 同じ

FILE*に対して、バッファ付き関数(fprintfなど)とOSレベルの低レベルI/O(writeなど)を混在させない

どうしても混在させる場合は、fflushやfsync、ファイル位置の調整を慎重に行う必要があります。 - 入力と出力を同じストリームに対して行う場合、間に

fflushやfseekを挟む必要がある

例えばr+モードで開いたファイルに読み書きする場合などです。 - 標準出力と標準エラーを交互に使う場合、ユーザの目には出力順序が混ざって見えることがある

それぞれのバッファリング設定が異なるため、必要ならfflush(stdout);を挟むことで順序を明示できます。

setvbufはあくまで標準I/Oのバッファリングを制御する関数であり、OSレベルのI/Oとの整合性や、ストリーム間の同期までは面倒を見てくれないことを意識する必要があります。

setvbufとsetbufの違い

setbufは、setvbufと似ていますが、より簡易で柔軟性が低い関数です。

void setbuf(FILE *stream, char *buf);主な違いは次の通りです。

| 項目 | setvbuf | setbuf |

|---|---|---|

| モード指定 | 可能(_IOFBF, _IOLBF, _IONBF) | 不可(実装がモードを選ぶ) |

| サイズ指定 | 可能(size引数) | 不可(実装依存のサイズになることが多い) |

| バッファなし指定 | _IONBFを指定 | setbuf(stream, NULL)で指定 |

setbufは、内部的にsetvbufを用いて実装されていることが多く、細かい制御ができない代わりに容易に呼び出せる関数と考えられます。

新規コードでは、できるだけsetvbufを使い、バッファサイズやモードを明示的に指定するほうが、挙動が明確になりトラブルを避けやすくなります。

よくある間違いと安全なsetvbufの書き方例

よくある間違い1: 入出力後にsetvbufを呼ぶ

// NG例

FILE *fp = fopen("data.txt", "w");

fprintf(fp, "hello\n"); // すでに出力してしまっている

char buf[1024];

setvbuf(fp, buf, _IOFBF, sizeof(buf)); // ここでの呼び出しは規格違反このようなコードは、規格違反(未定義動作)の可能性があります。

常にfopen直後にsetvbufを呼ぶ癖をつけると安全です。

よくある間違い2: バッファのライフタイムを短くしてしまう

// NG例

FILE *open_file_with_buffer(const char *path) {

FILE *fp = fopen(path, "w");

if (!fp) return NULL;

char buf[1024]; // ローカル変数の配列

// 関数を抜けると破棄されてしまう

setvbuf(fp, buf, _IOFBF, sizeof(buf));

return fp;

}この場合、関数から戻った時点でbufは無効になってしまうため、未定義動作になります。

安全な書き方の一例

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct {

FILE *fp;

char *buf;

} BufferedFile;

// 安全なラッパーを用意する例

BufferedFile *open_buffered_file(const char *path, const char *mode,

int buf_mode, size_t bufsize) {

BufferedFile *bf = malloc(sizeof(BufferedFile));

if (bf == NULL) {

return NULL;

}

bf->fp = fopen(path, mode);

if (bf->fp == NULL) {

free(bf);

return NULL;

}

bf->buf = malloc(bufsize);

if (bf->buf == NULL) {

fclose(bf->fp);

free(bf);

return NULL;

}

// setvbufはここで必ず最初のI/O前に呼ばれる

if (setvbuf(bf->fp, bf->buf, buf_mode, bufsize) != 0) {

fclose(bf->fp);

free(bf->buf);

free(bf);

return NULL;

}

return bf;

}

void close_buffered_file(BufferedFile *bf) {

if (bf == NULL) return;

if (bf->fp != NULL) {

fclose(bf->fp);

}

free(bf->buf);

free(bf);

}

int main(void) {

BufferedFile *bf = open_buffered_file("out.log", "w", _IOLBF, 4096);

if (bf == NULL) {

fprintf(stderr, "failed to open buffered file\n");

return EXIT_FAILURE;

}

fprintf(bf->fp, "ログメッセージ1行目\n");

fprintf(bf->fp, "ログメッセージ2行目\n");

close_buffered_file(bf);

return EXIT_SUCCESS;

}このように「バッファとFILE*をまとめて1つの構造体で管理する」ことで、ライフタイムと解放のタイミングを整理しやすくなります。

まとめ

setvbufは、C言語の標準入出力におけるバッファリングの挙動を細かく制御できる強力な関数です。

_IOFBF・_IOLBF・_IONBFの各モードを理解し、バッファサイズと組み合わせて設計することで、入出力の速度や即時性を状況に応じて最適化できます。

一方で、呼び出しタイミング(最初のI/O前)、バッファのライフタイム管理、他のI/Oとの整合性など、守るべきルールも少なくありません。

この記事の内容を踏まえて、安全なテンプレートパターンを自分なりに整備しておくと、大規模なファイル処理やログ処理でも安心してsetvbufを活用できるようになります。