Pythonのrequestsは便利ですが、timeoutを正しく設計しないと、本番環境で「ハングして見える」致命的なトラブルを引き起こします。

本記事では、timeoutの基本概念から、具体的な設定レシピ、エラー処理やチューニングの実践テクニックまでを体系立てて解説します。

サンプルコードはすべてコピペで試せる形で掲載しています。

requestsのtimeout基礎

timeoutとは何かと必要性

HTTP通信では、ネットワークの遅延や外部サービスの障害などにより、応答が返ってこない状況が起こり得ます。

timeoutとは「この時間を過ぎても応答がなければ通信を中断する」という上限時間のことです。

Pythonのrequestsは、timeoutを指定しない場合、OS側のソケットの設定に依存し、実質「かなり長い」時間待ち続けることがあります。

これは次のような問題を引き起こします。

- バッチ処理が終わらず、後続ジョブが詰まる

- Webアプリのワーカーが塞がり、サービス全体が重くなる

- 外部API障害時に、アプリ全体が巻き込まれてダウンする

そのため、外部サービスにアクセスするコードには、基本的に必ずtimeoutを指定することが重要です。

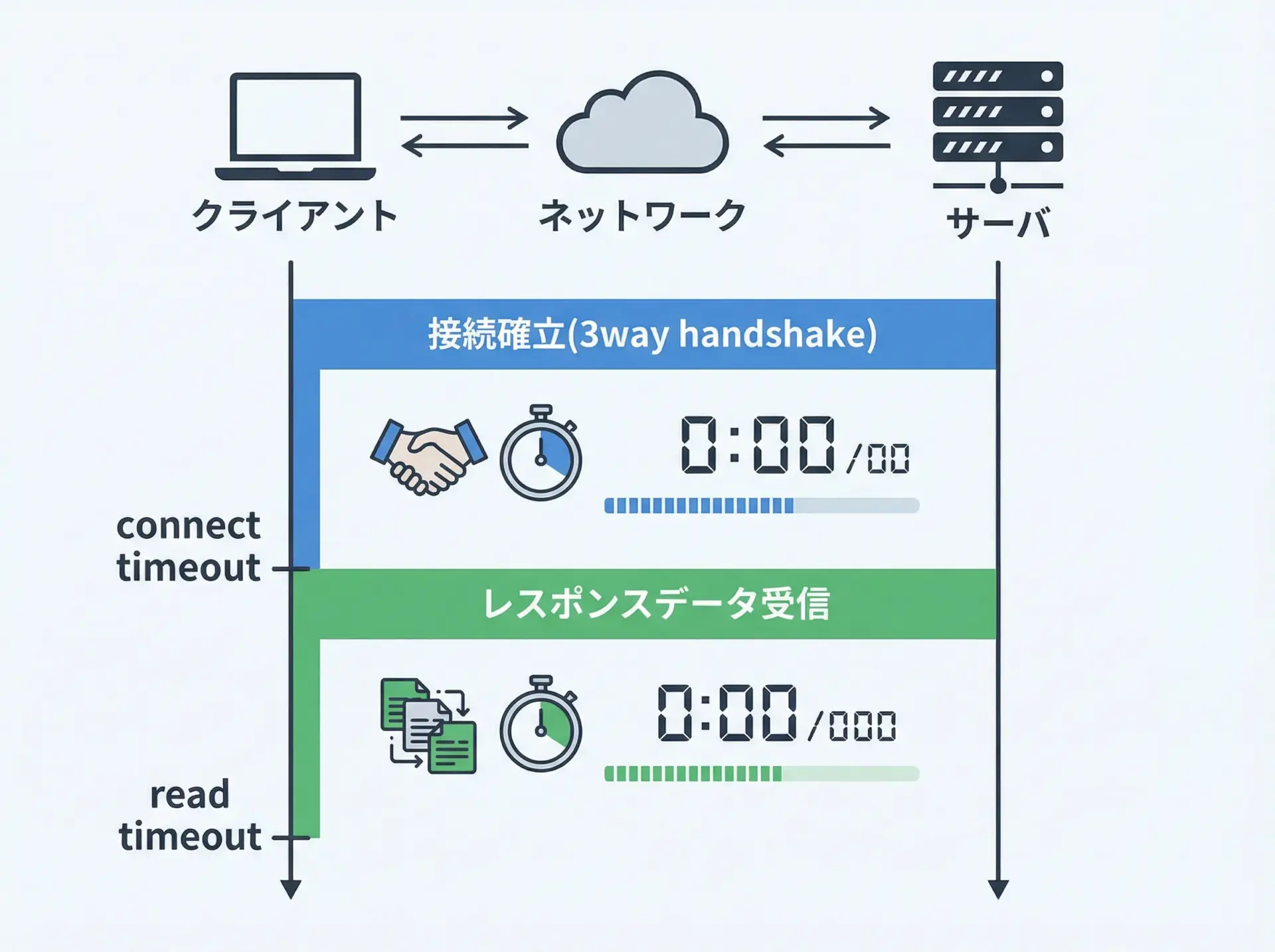

接続timeoutと読み取りtimeoutの違い

timeoutには大きく2種類あります。

1つ目は接続timeout(connect timeout)です。

これは、クライアントからサーバへのTCP接続を確立するまでに待つ最大時間です。

サーバがダウンしていたり、DNS解決ができないような場合は、接続timeoutが発生します。

2つ目は読み取りtimeout(read timeout)です。

これは、接続はできたものの、サーバからレスポンスデータが返ってくるまでに待つ最大時間です。

サーバ内部の処理が遅い場合や、高負荷で応答が返せない場合には、読み取りtimeoutの問題になります。

connect timeoutは短め(数秒)、read timeoutはある程度長め(要求に応じて数秒〜数十秒)にするのが典型的な設計です。

理由として、接続できない状況は待っても改善が少ない一方で、正常な重い処理(レポート生成など)では、レスポンス時間自体が長くなることがあるためです。

デフォルト動作と注意点

Pythonのrequestsでは、timeoutを指定しないと、「無制限」ではありませんが、実務上ほぼ無制限に近い長さで待ち続ける挙動となります。

公式ドキュメントでも、timeoutの指定を推奨しています。

以下のようなコードは、実運用では避けた方が安全です。

import requests

# timeoutを指定していないNG例

resp = requests.get("https://api.example.com/data")

print(resp.status_code)環境によっては、外部APIが一時的にハングしただけで、この行で数分〜十数分止まり続ける可能性があります。

本番コードでは、原則としてすべてのHTTP通信にtimeoutを明示指定すると考えておくと安全です。

timeoutの指定パターンと書き方

単一値で指定するtimeoutの基本

もっともシンプルな指定方法は、timeout引数に単一の数値(秒)を渡す方法です。

この場合、connectとreadの両方に同じ値が適用されます。

import requests

# 両方に5秒のtimeoutを設定する例

response = requests.get(

"https://httpbin.org/delay/3", # 3秒後に応答を返すテストAPI

timeout=5 # connect + read に5秒を設定

)

print(response.status_code, response.elapsed.total_seconds())200 3.0このとき、接続確立とレスポンス読み取りのいずれかが、合計で5秒を超えてしまうとrequests.exceptions.Timeoutが送出されます。

簡易的なスクリプトや検証コードでは、timeout=5のような指定でも問題ありません。

ただし、本番システムや長期運用を前提としたアプリでは、connectとreadを分けて設計する方が望ましいです。

タプル(connect, read)で指定するtimeout

requestsでは、timeout=(connect, read)という形でタプルを渡すと、接続timeoutと読み取りtimeoutを個別に指定できます。

import requests

# (connect_timeout, read_timeout) のタプルで指定

url = "https://httpbin.org/delay/3" # 3秒遅延

response = requests.get(

url,

timeout=(2.0, 5.0) # 接続は2秒まで、レスポンス読み取りは5秒まで

)

print("status:", response.status_code)

print("elapsed:", response.elapsed.total_seconds())status: 200

elapsed: 3.0この例では、接続確立が2秒以内に終わり、その後レスポンスの読み取りに最大5秒まで待つ設計になっています。

典型的な組み合わせとしては、次のようなパターンがよく使われます。

- 外部APIコール:

timeout=(3.0, 5.0) - やや重めの処理(レポート生成など):

timeout=(3.0, 20.0) - バッチ処理の長時間待ち:

timeout=(5.0, 60.0)

このように、接続timeoutは短く、read timeoutはユースケースに応じて調整するのが定石です。

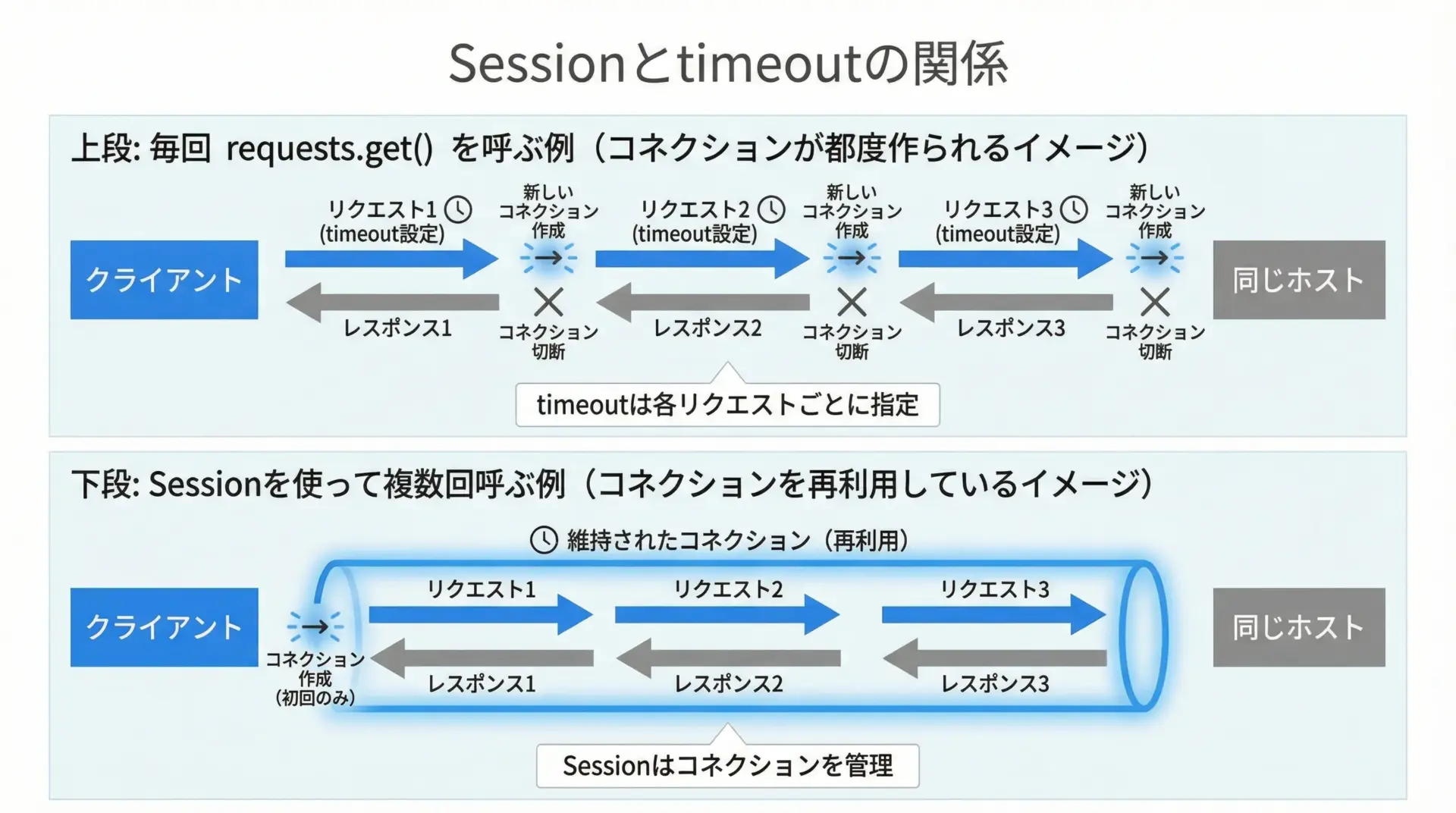

セッション(Session)とtimeoutの組み合わせ

requests.Sessionを使うと、コネクションの再利用や共通ヘッダの設定ができ、パフォーマンスや可読性が向上します。

timeout自体はSessionオブジェクトに「デフォルト値」として直接保持されないため、各リクエストごとにtimeout引数を指定する必要があります。

import requests

session = requests.Session()

session.headers.update({"User-Agent": "my-app/1.0"})

def fetch_with_default_timeout(url, timeout=(3.0, 5.0)):

# 共通のtimeoutを関数でラップして使いやすくする

return session.get(url, timeout=timeout)

resp = fetch_with_default_timeout("https://httpbin.org/get")

print(resp.status_code)200このように、Sessionと小さなヘルパー関数を組み合わせて「共通のtimeoutポリシー」を適用するのが実務でよく使われるパターンです。

代表的なtimeout設定レシピ

外部API向けの安全なtimeout設定例

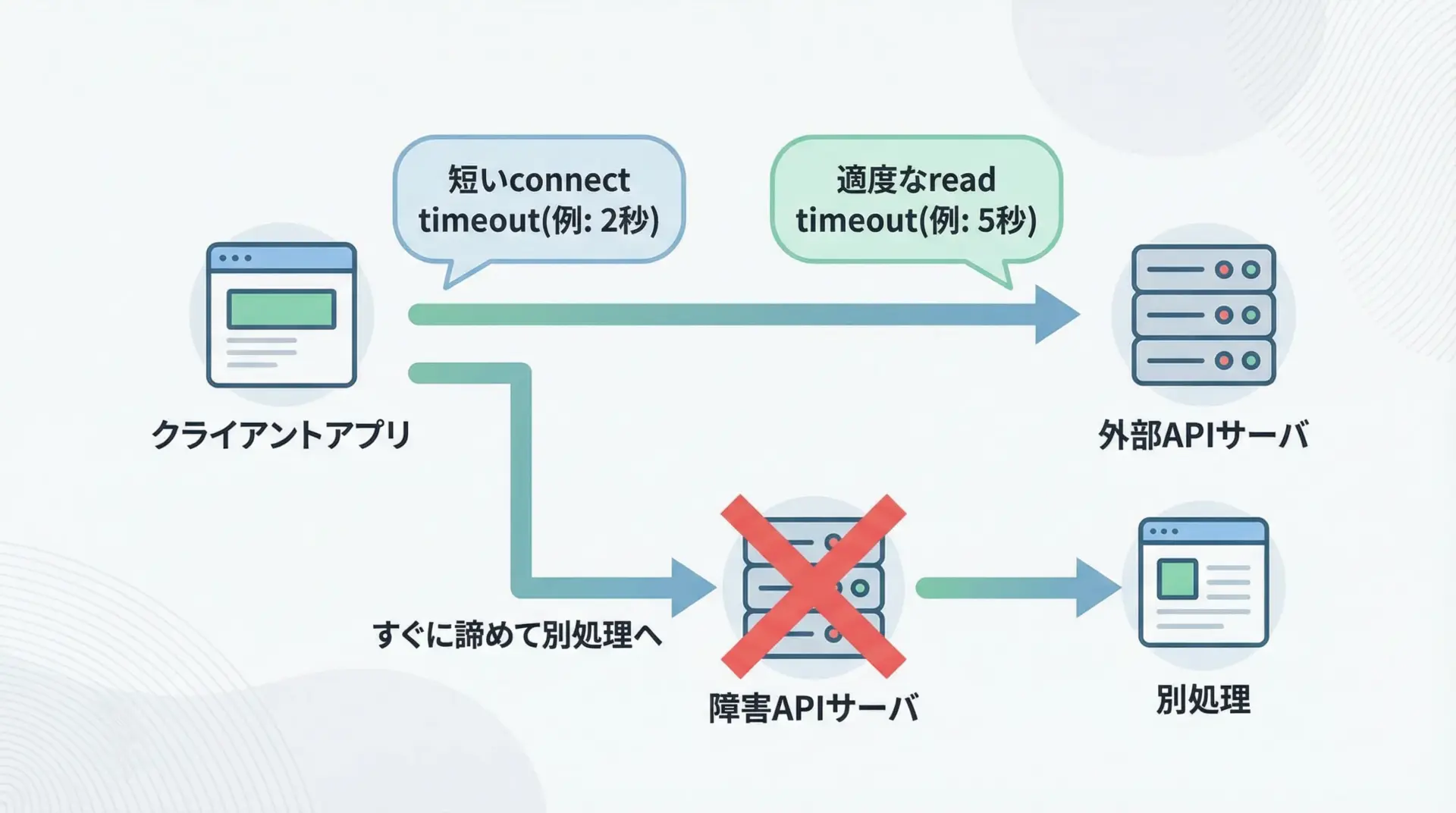

外部APIは、自社システムからは制御できないため、「落ちる」「遅い」ことを前提に防御的に設計する必要があります。

代表的な例として、次のようなtimeoutポリシーがあります。

- 接続timeout: 1〜3秒

- 読み取りtimeout: 3〜10秒程度(サービスのSLOや要件に応じて)

実装例を示します。

import requests

from requests.exceptions import Timeout, RequestException

API_TIMEOUT = (2.0, 6.0) # (connect, read)

def call_external_api():

url = "https://api.example.com/v1/resource"

try:

resp = requests.get(url, timeout=API_TIMEOUT)

resp.raise_for_status()

return resp.json()

except Timeout:

# 外部APIの遅延・障害

# ログ出力やフォールバック処理などを行う

return {"status": "timeout", "data": None}

except RequestException as e:

# その他の通信エラー

return {"status": "error", "detail": str(e)}

result = call_external_api()

print(result){'status': 'timeout', 'data': None}(※実際の結果は接続先や環境に依存します)

このように、外部APIには明示的なtimeoutと、タイムアウト時のフォールバック戦略をセットで設計することが重要です。

バッチ処理での長めtimeout設定パターン

夜間バッチなど、一括処理で時間に多少の余裕がある場面では、通常のオンライン処理より長めのtimeoutを設定することがあります。

ただし、無制限に伸ばすのではなく、「上限は必ず決める」ことがポイントです。

import requests

from requests.exceptions import Timeout

BATCH_TIMEOUT = (5.0, 60.0) # バッチ専用の長めtimeout

def download_large_report(job_id: str):

url = f"https://report.example.com/jobs/{job_id}/result"

try:

resp = requests.get(url, timeout=BATCH_TIMEOUT)

resp.raise_for_status()

return resp.content # バイナリ(例: PDF)

except Timeout:

# バッチジョブなら、リトライやステータス更新などを行う

raise RuntimeError(f"Job {job_id} timed out while downloading report")

content = download_large_report("job-123")

print(len(content))102400(サイズは仮の例です)

このように、バッチ処理用・オンライン処理用でtimeoutを分けて設計すると、ユーザー体験と処理の安定性のバランスを取りやすくなります。

Webアプリ(Django/Flask)でのtimeout設計

Webアプリケーションでは、1リクエストあたりの処理時間が長くなると、ワーカー数が枯渇してサービス全体がダウンしやすくなります。

そのため、外部API呼び出しに対するtimeoutは特に重要です。

典型的な目安としては、次のようなガイドラインが考えられます。

- ユーザー操作に対するレスポンス目標: 0.5〜2秒

- 外部APIを複数呼ぶ場合、その合計をこの中に収める

- 1つのAPI呼び出しに許せるtimeoutは、数百ミリ秒〜1秒台が望ましい

Flaskを例にして、requestsのtimeoutとユーザーへの応答をセットで設計する例を示します。

from flask import Flask, jsonify

import requests

from requests.exceptions import Timeout

app = Flask(__name__)

API_TIMEOUT = (1.0, 2.0) # Webアプリ用に短めのtimeout

@app.route("/profile/<user_id>")

def profile(user_id):

url = f"https://api.example.com/users/{user_id}"

try:

resp = requests.get(url, timeout=API_TIMEOUT)

resp.raise_for_status()

data = resp.json()

return jsonify({"ok": True, "profile": data})

except Timeout:

# 一定時間待っても応答がない場合は、簡易情報のみ返すなどのフォールバックも検討

return jsonify({

"ok": False,

"error": "timeout",

"message": "現在プロフィール情報を取得できません。しばらくしてから再度お試しください。"

}), 504

if __name__ == "__main__":

app.run(debug=True) * Running on http://127.0.0.1:5000ここでのポイントは、timeout発生時に「ユーザー向けのエラー応答」を明確に設計している点です。

詳細は後述のエラー処理の章で解説します。

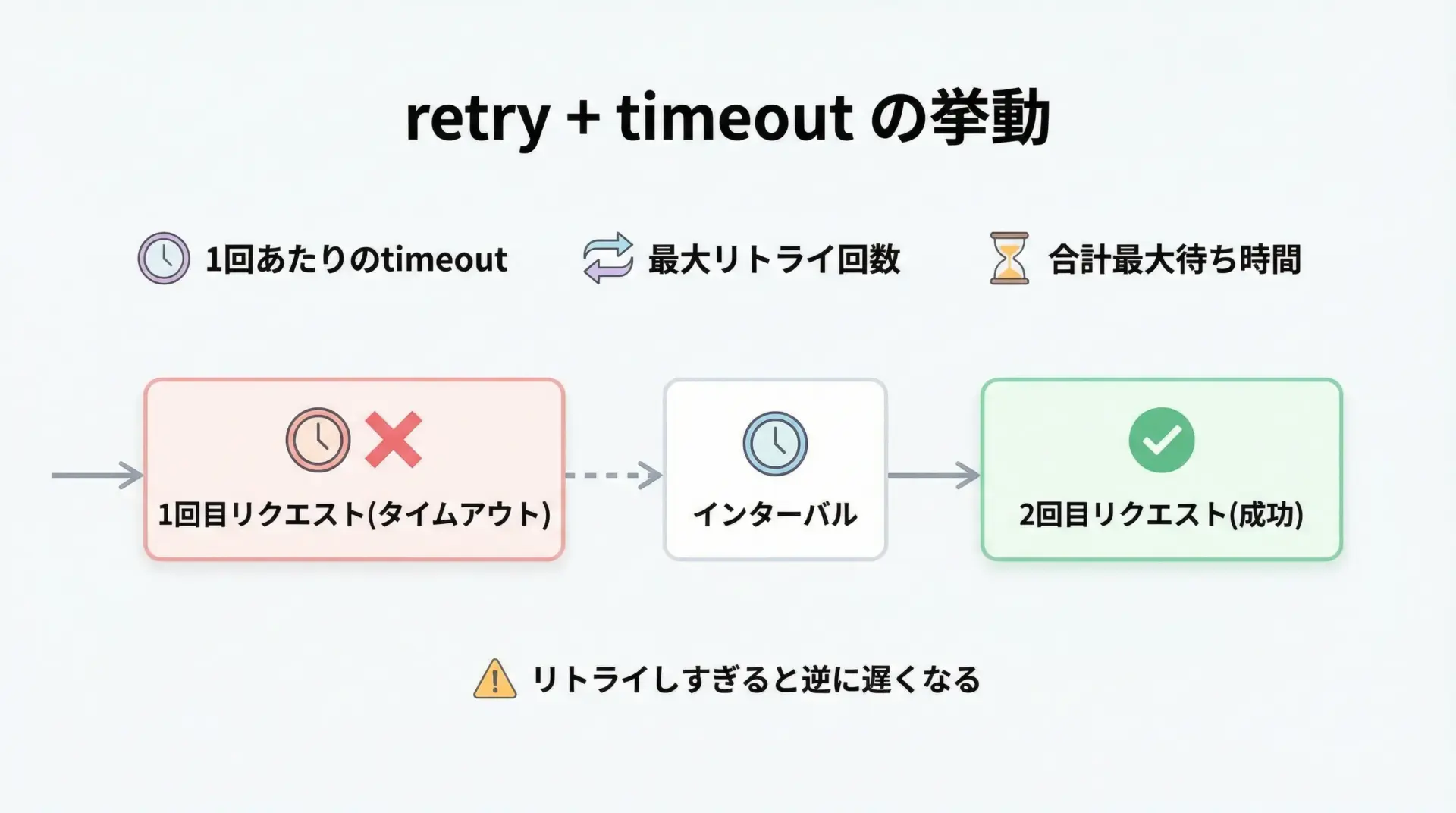

再試行(retry)とtimeoutを組み合わせる

一時的なネットワーク障害であれば、短いtimeoutと複数回のretryを組み合わせることで成功率を高められます。

ただし、retry回数を増やしすぎると全体の待ち時間が伸びるため、「1回あたりのtimeout × リトライ回数」が許容範囲内に収まるよう設計します。

requests単体には高機能なretry機能はありませんが、urllib3.util.retry.RetryとHTTPAdapterを組み合わせて実現できます。

import requests

from requests.adapters import HTTPAdapter

from urllib3.util.retry import Retry

def create_session_with_retry(

total_retries=3,

backoff_factor=0.5,

status_forcelist=(500, 502, 503, 504),

timeout=(1.0, 2.0),

):

session = requests.Session()

retry = Retry(

total=total_retries,

read=total_retries,

connect=total_retries,

backoff_factor=backoff_factor, # 再試行間隔(指数的に増加)

status_forcelist=status_forcelist,

allowed_methods=["GET", "POST"],

raise_on_status=False,

)

adapter = HTTPAdapter(max_retries=retry)

session.mount("http://", adapter)

session.mount("https://", adapter)

# timeoutはアダプタには設定できないので、呼び出し側で指定する

session.request_timeout = timeout # 自前プロパティとして保持しておく

return session

session = create_session_with_retry()

try:

resp = session.get(

"https://httpbin.org/status/500",

timeout=session.request_timeout

)

print(resp.status_code)

except requests.exceptions.RequestException as e:

print("error:", e)500この例では、サーバが一時的に500を返した場合に自動的に再試行します。

timeoutとretryの掛け合わせにより、最悪ケースでの待ち時間(タイムライン)を事前に計算しておくことが重要です。

エラー処理と例外ハンドリング

timeout例外(RequestException, Timeout)の扱い方

requestsのtimeoutに関連する代表的な例外は、次の2つです。

requests.exceptions.Timeoutrequests.exceptions.RequestException(通信全般の基底クラス)

TimeoutはRequestExceptionのサブクラスなので、優先的にTimeoutを捕捉し、それ以外の通信エラーはRequestExceptionでまとめて扱うパターンが多いです。

import requests

from requests.exceptions import Timeout, RequestException

def fetch(url, timeout=(2.0, 5.0)):

try:

resp = requests.get(url, timeout=timeout)

resp.raise_for_status()

except Timeout as e:

# timeoutは明確に区別して扱う

raise RuntimeError(f"Request to {url} timed out") from e

except RequestException as e:

# DNSエラー、接続拒否、HTTPエラーなど

raise RuntimeError(f"Request to {url} failed: {e}") from e

else:

return resp.text

print(fetch("https://httpbin.org/get")[:80]){

"args": {},

"headers": {

"Accept": "*/*",このように、timeoutを特別扱いすることで、障害時の挙動(リトライやフォールバック)を細かく制御できます。

ログ設計とリトライ戦略の考え方

timeoutや通信エラーが発生した場合、適切なログを残して原因分析や監視に活用することが重要です。

最低限、次の情報をログに含めると役に立ちます。

- 呼び出したURL

- timeout設定値(connect, read)

- リトライ回数と経過時間

- ステータスコード(応答があった場合)

- エラー種別(Timeout、ConnectionErrorなど)

簡易的なログ実装例を示します。

import logging

import time

import requests

from requests.exceptions import Timeout, RequestException

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

logger = logging.getLogger(__name__)

def fetch_with_retry(url, timeout=(1.0, 2.0), retries=2):

for attempt in range(1, retries + 2): # 初回 + リトライ回数

start = time.time()

try:

resp = requests.get(url, timeout=timeout)

resp.raise_for_status()

elapsed = time.time() - start

logger.info(

"success url=%s status=%s elapsed=%.2f attempt=%s",

url, resp.status_code, elapsed, attempt

)

return resp

except Timeout as e:

elapsed = time.time() - start

logger.warning(

"timeout url=%s timeout=%s elapsed=%.2f attempt=%s error=%s",

url, timeout, elapsed, attempt, e

)

except RequestException as e:

elapsed = time.time() - start

logger.error(

"request_error url=%s elapsed=%.2f attempt=%s error=%s",

url, elapsed, attempt, e

)

break # リトライしても無駄そうな場合は中断

raise RuntimeError(f"Failed to fetch {url} after {retries + 1} attempts")

fetch_with_retry("https://httpbin.org/delay/3", timeout=(1.0, 1.0), retries=1)WARNING:__main__:timeout url=https://httpbin.org/delay/3 timeout=(1.0, 1.0) elapsed=1.00 attempt=1 error=...

ERROR:__main__:request_error url=https://httpbin.org/delay/3 elapsed=1.00 attempt=2 error=...

Traceback (most recent call last):

...

RuntimeError: Failed to fetch https://httpbin.org/delay/3 after 2 attemptsこのように、ログの粒度とリトライ戦略をセットで設計しておくと、障害解析や監視設定が行いやすくなります。

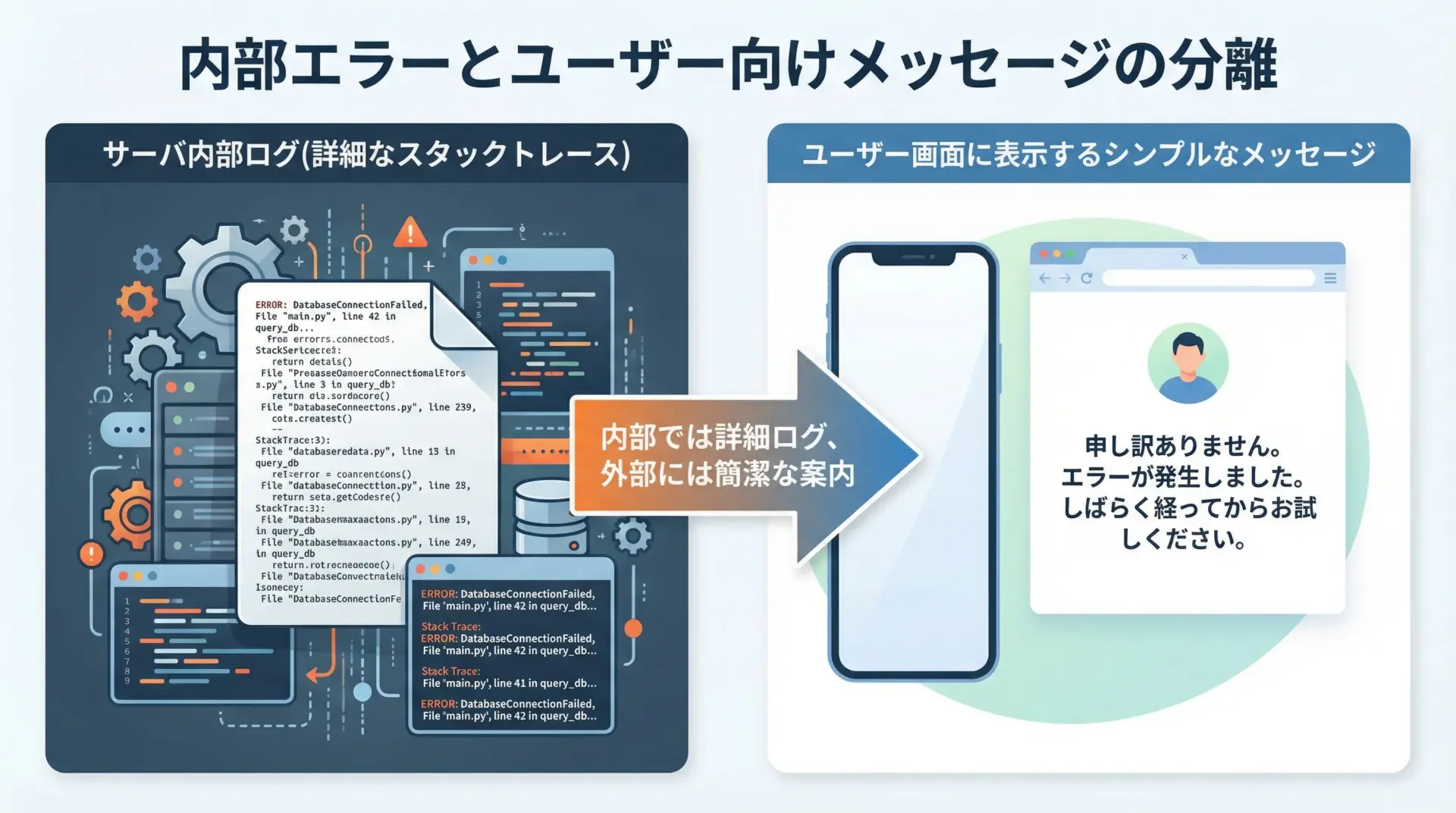

ユーザー向けエラーメッセージ設計

timeoutエラーが発生したとき、ユーザーにスタックトレースや内部URLをそのまま見せるのは望ましくありません。

内部ログとユーザー向けメッセージを分離して設計します。

例えばWebアプリなら、次のような方針が考えられます。

- ログには詳細なエラー内容(URL、timeout値、スタックトレース)を出力

- ユーザーには「現在サービスが混み合っています」「しばらくしてから再度お試しください」のように、簡潔で安心感のあるメッセージを表示

- APIの場合は、「504 Gateway Timeout」「一時的なエラーコード」など、クライアントがリトライ可能か判断できるステータスとエラーコードを返す

擬似コード的な例を示します。

from flask import Flask, jsonify

import logging

import requests

from requests.exceptions import Timeout

app = Flask(__name__)

logger = logging.getLogger(__name__)

@app.route("/search")

def search():

query = "example"

url = f"https://api.example.com/search?q={query}"

timeout = (1.0, 2.0)

try:

resp = requests.get(url, timeout=timeout)

resp.raise_for_status()

return jsonify(resp.json())

except Timeout as e:

# 内部ログ(詳細)

logger.warning("search timeout url=%s timeout=%s error=%s", url, timeout, e)

# ユーザー向けレスポンス(簡潔)

return jsonify({

"ok": False,

"error": "timeout",

"message": "検索結果の取得に時間がかかっています。時間をおいて、もう一度お試しください。"

}), 504

if __name__ == "__main__":

app.run() * Running on http://127.0.0.1:5000このように、内部では詳細に、外部には簡潔にという住み分けを意識することが大切です。

実践テクニックとベストプラクティス

グローバル設定と共通関数でtimeoutを一元管理

プロジェクトが大きくなると、あちこちのコードでバラバラにtimeoutを指定してしまい、全体のポリシーが見えなくなることがあります。

これを防ぐために、共通モジュールでtimeoutを一元管理するのがおすすめです。

# http_client.py

import requests

from requests.adapters import HTTPAdapter

from urllib3.util.retry import Retry

DEFAULT_TIMEOUT = (2.0, 5.0)

class TimeoutHTTPAdapter(HTTPAdapter):

"""デフォルトtimeoutを持つHTTPAdapter"""

def __init__(self, *args, timeout=DEFAULT_TIMEOUT, **kwargs):

self.timeout = timeout

super().__init__(*args, **kwargs)

def send(self, request, **kwargs):

timeout = kwargs.get("timeout")

if timeout is None:

kwargs["timeout"] = self.timeout

return super().send(request, **kwargs)

def create_http_session(timeout=DEFAULT_TIMEOUT, retries=2):

session = requests.Session()

retry = Retry(

total=retries,

backoff_factor=0.3,

status_forcelist=[500, 502, 503, 504],

allowed_methods=["GET", "POST"],

)

adapter = TimeoutHTTPAdapter(max_retries=retry, timeout=timeout)

session.mount("http://", adapter)

session.mount("https://", adapter)

return session# 使用側のコード

from http_client import create_http_session

session = create_http_session()

# timeoutを明示しなくてもDEFAULT_TIMEOUTが適用される

resp = session.get("https://httpbin.org/get")

print(resp.status_code)200このように、デフォルトtimeoutを持つHTTPクライアント層を用意しておけば、アプリケーションコード側ではtimeoutを意識する場面を減らしつつ、必要な箇所だけ上書きできます。

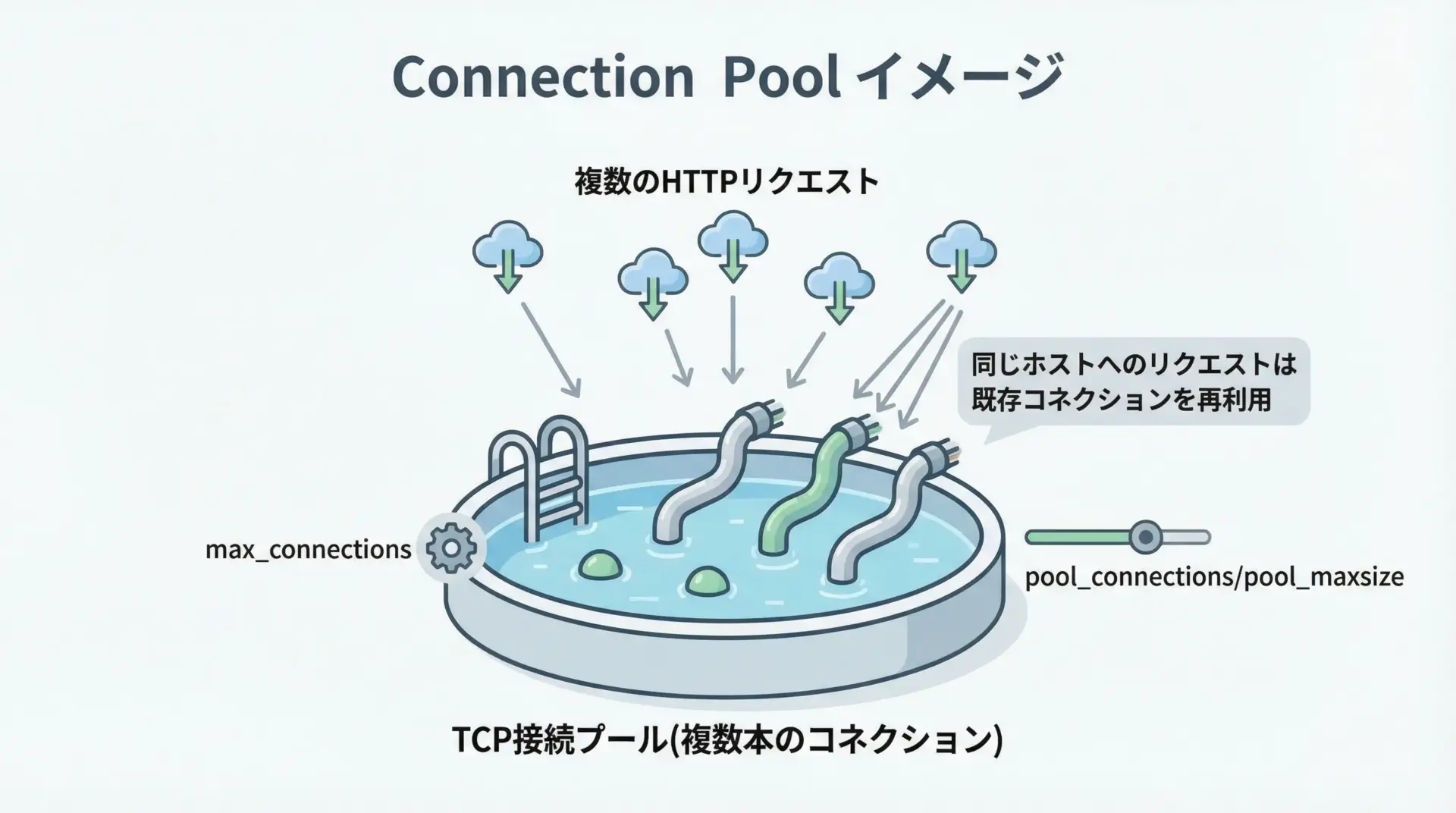

requests.adaptersで接続プールとtimeoutを最適化

requests.adapters.HTTPAdapterを使うと、接続プールのサイズや再試行戦略を細かく制御できます。

大量のリクエストを送るサービスでは、この調整が性能と安定性に直結します。

代表的なパラメータは次の通りです。

pool_connections: ホストごとのコネクションプール数pool_maxsize: 各プールの最大接続数max_retries: 再試行戦略(Retryオブジェクト)

サンプルコードを示します。

import requests

from requests.adapters import HTTPAdapter

from urllib3.util.retry import Retry

def create_optimized_session():

session = requests.Session()

retry = Retry(

total=3,

connect=3,

read=3,

backoff_factor=0.2,

status_forcelist=[500, 502, 503, 504],

allowed_methods=["GET", "POST"],

)

adapter = HTTPAdapter(

max_retries=retry,

pool_connections=20, # 接続プール数

pool_maxsize=50, # 各プールの最大接続数

)

session.mount("http://", adapter)

session.mount("https://", adapter)

return session

session = create_optimized_session()

response = session.get("https://httpbin.org/get", timeout=(2.0, 5.0))

print(response.status_code)200このように、timeoutの設計だけでなく、接続プールの設定も合わせてチューニングすることで、より高トラフィックな環境でも安定した動作が期待できます。

timeout設定のチューニング手順とチェックポイント

timeoutは勘に頼って決めるのではなく、実測データに基づいてチューニングするのが理想です。

典型的な手順は次のようになります。

- まず、外部APIや自社サービスの現状のレスポンス時間分布(p50/p90/p95/p99など)を計測する

- 許容できるユーザー待ち時間やバッチ処理時間から、理想的なtimeoutの上限を逆算する

- ステージング環境で、決めたtimeout値で負荷テストを行い、タイムアウト頻度や再試行の影響を確認する

- 本番導入後も、timeoutエラー率や全体の遅延をモニタリングし、必要に応じて調整する

チェックすべきポイントとしては、次のような観点があります。

- timeoutが短すぎて、正常なリクエストまで頻繁に切っていないか

- timeoutが長すぎて、ワーカーが占有されリクエスト待ちが増えていないか

- retry回数とtimeoutの掛け合わせで、「最悪ケースの処理時間」がどれくらいになるかを把握しているか

- 外部API側のレートリミットやSLAに対して、こちらのretry戦略が過度な負荷になっていないか

このように、timeoutは一度決めたら終わりではなく、運用しながら継続的に見直すべきパラメータと言えます。

まとめ

本記事では、Pythonのrequestsにおけるtimeout設定の基礎から実戦的なレシピまでを解説しました。

connectとreadの違いを理解し、単一値とタプルを使い分け、SessionやHTTPAdapterで共通ポリシーを実装することで、外部API障害時にも安定して動作する堅牢なクライアントを構築できます。

さらに、timeoutとretry、接続プール、ログ設計を総合的に設計し、実測値に基づいてチューニングしていくことで、パフォーマンスと信頼性の両立が可能になります。

運用中のサービスでまだtimeoutを明示していない箇所があれば、まずはそこから着手してみてください。