Pythonのtry文はエラー処理の基本構文ですが、実はelseまで正しく使いこなしている人は多くありません。

本記事では、初心者の方にも分かるように、try・except・else・finallyの違いや役割を整理しつつ、「いつelseを書くべきか」「どんな処理をelseに入れるべきか」を具体例とコードで丁寧に解説します。

try elseとは何かを初心者向けに整理

Pythonのtry文の基本構造

まず、Pythonのtry文の全体像から整理します。

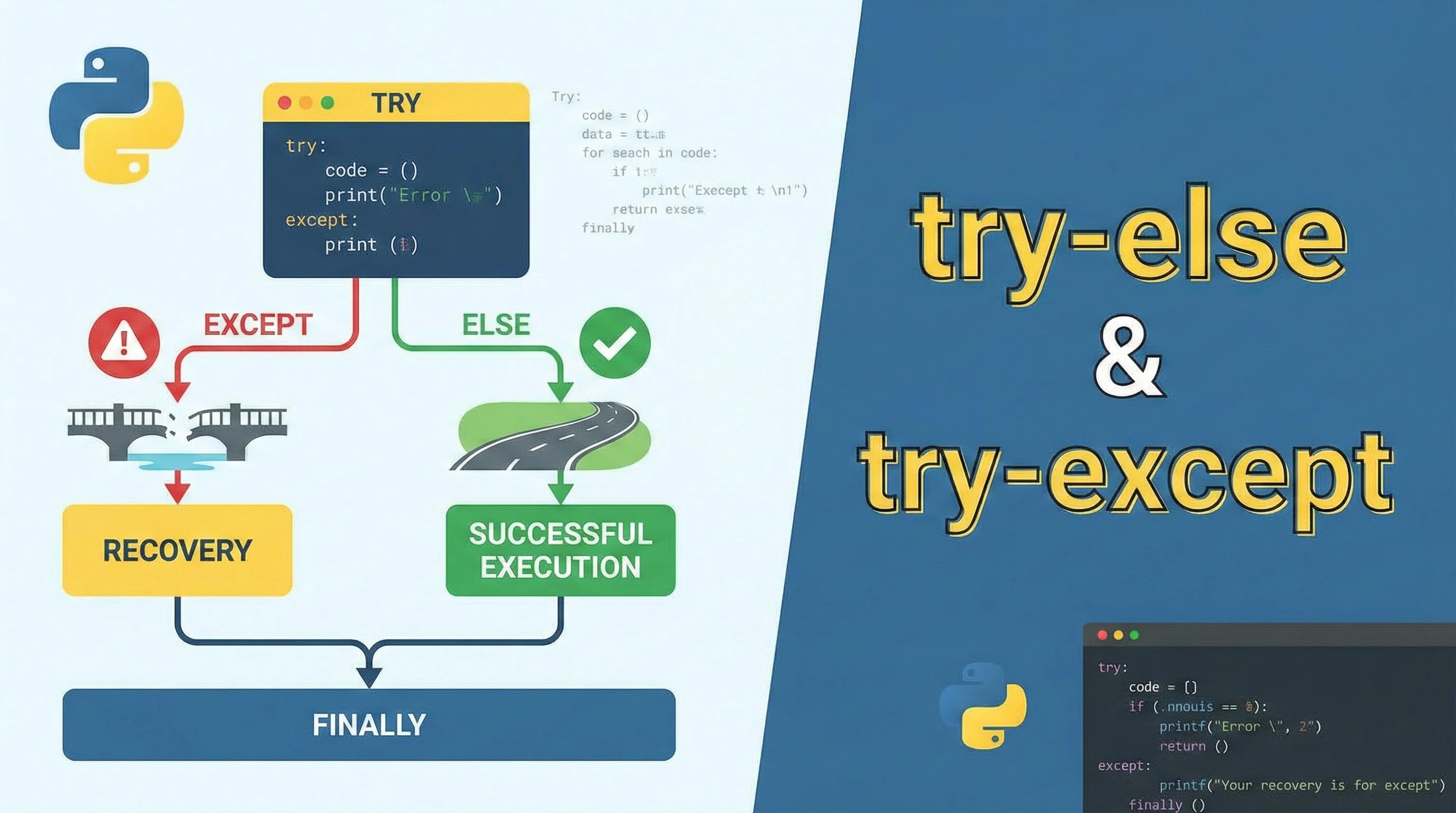

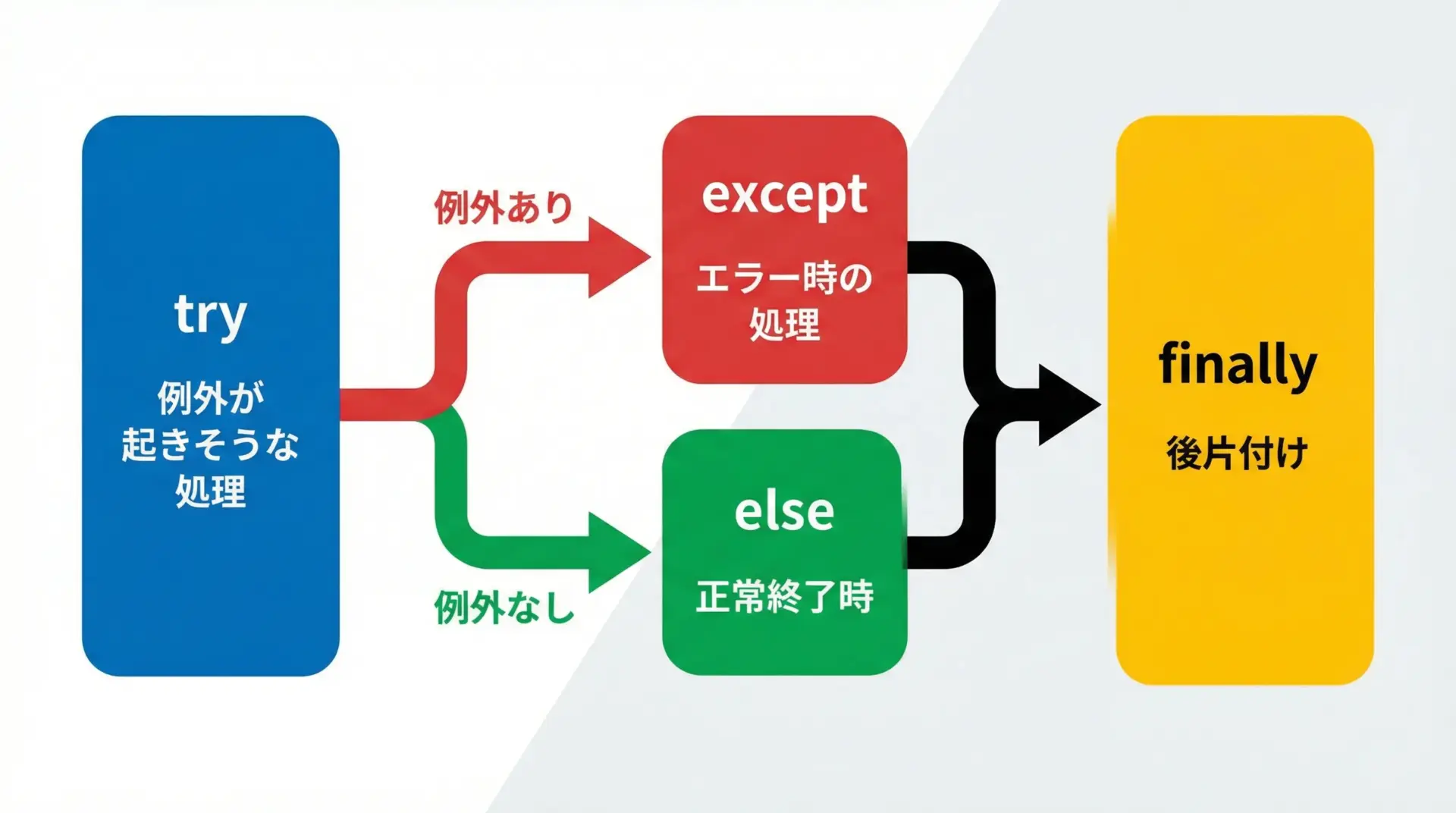

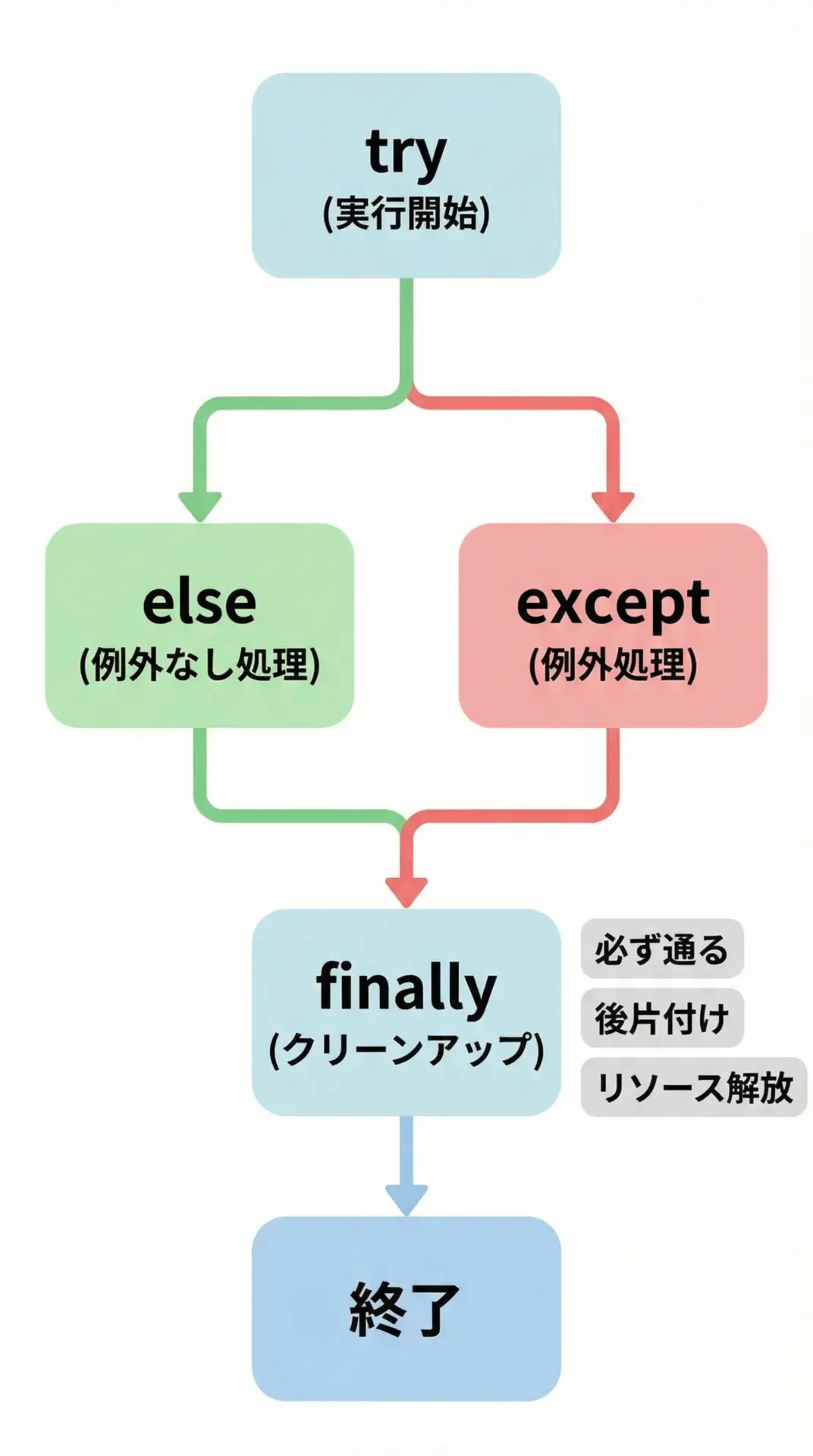

Pythonのtry文は、次の4つのブロックを組み合わせて使います。

try: 例外が発生するかもしれない処理を書くexcept: 例外が発生したときの対処を書くelse: 例外が発生しなかった場合だけ実行する処理を書くfinally: 例外の有無に関わらず、最後に必ず実行したい処理を書く

この4つをすべて書いた場合の基本構造は、次のようになります。

try:

# 例外が発生するかもしれない処理

...

except SomeError:

# 例外(SameErrorなど)が発生したときの処理

...

else:

# 例外が1つも発生しなかったときだけ実行される処理

...

finally:

# 例外の有無に関係なく、最後に必ず実行される処理

...多くの入門書ではtryとexceptしか出てこないことが多く、そのためelseやfinallyの存在に気付いていない方も少なくありません。

try elseの役割と実行タイミング

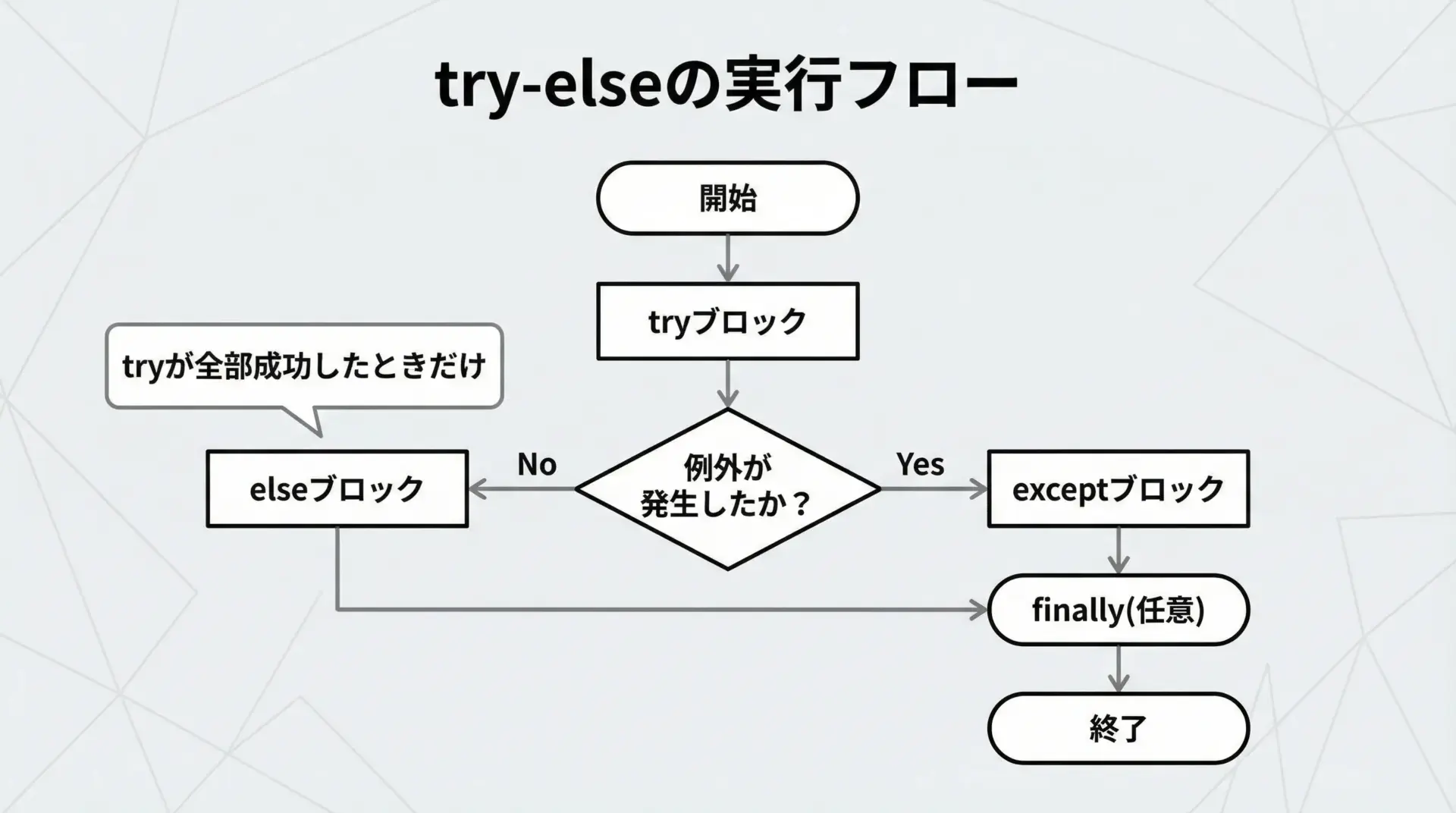

try ... else構文のポイントは、tryブロックの中で例外が発生しなかったときだけ、elseブロックが実行されるという点です。

この挙動を簡単なコードで確認してみます。

def divide(a, b):

print("関数開始")

try:

print("try開始")

result = a / b # ここでゼロ除算などの例外が起きる可能性がある

print("try終了")

except ZeroDivisionError:

print("except: ゼロ除算が起きました")

else:

# tryの中で例外が一度も発生しなかったときだけ実行される

print("else: 正常に割り算できました")

print("結果は", result)

finally:

print("finally: ここは必ず通ります")

print("関数終了")

divide(10, 2)

print("----")

divide(10, 0)関数開始

try開始

try終了

else: 正常に割り算できました

結果は 5.0

finally: ここは必ず通ります

関数終了

----

関数開始

try開始

except: ゼロ除算が起きました

finally: ここは必ず通ります

関数終了ここで確認しておきたい重要ポイントは次の2つです。

1つ目は、elseはtryの処理がすべて成功したときだけ実行されるということです。

途中で1つでも例外が発生するとelseはスキップされます。

2つ目は、exceptとelseはどちらか一方しか実行されないということです。

例外が出たらexcept、出なければelseという関係です。

try exceptとの違いをコードで比較

tryとexceptだけでもコードは書けますが、「正常終了時だけ実行したい処理」がある場合、elseを使うと構造が明確になります。

ここでは、2パターンを見比べてみます。

パターン1: try-exceptだけで書く場合

def read_int_from_str(s):

try:

value = int(s) # 数値に変換を試みる

print("変換成功:", value)

# 正常終了時の後続処理

print("ここでDBに保存します")

except ValueError:

# 変換に失敗したとき

print("整数に変換できません:", s)

read_int_from_str("123")

print("----")

read_int_from_str("abc")変換成功: 123

ここでDBに保存します

----

整数に変換できません: abcこの書き方でも問題はありませんが、「例外処理」と「正常時の後続処理」がtryブロックの中に混在しているため、どこまでが「例外が起きそうな処理」なのかが分かりづらくなります。

パターン2: try-except-elseで分離して書く場合

def read_int_from_str(s):

try:

value = int(s) # 例外が起きそうな最小限の処理だけ書く

except ValueError:

print("整数に変換できません:", s)

else:

# tryが成功したときだけ通る「正常系の後続処理」

print("変換成功:", value)

print("ここでDBに保存します")

read_int_from_str("123")

print("----")

read_int_from_str("abc")変換成功: 123

ここでDBに保存します

----

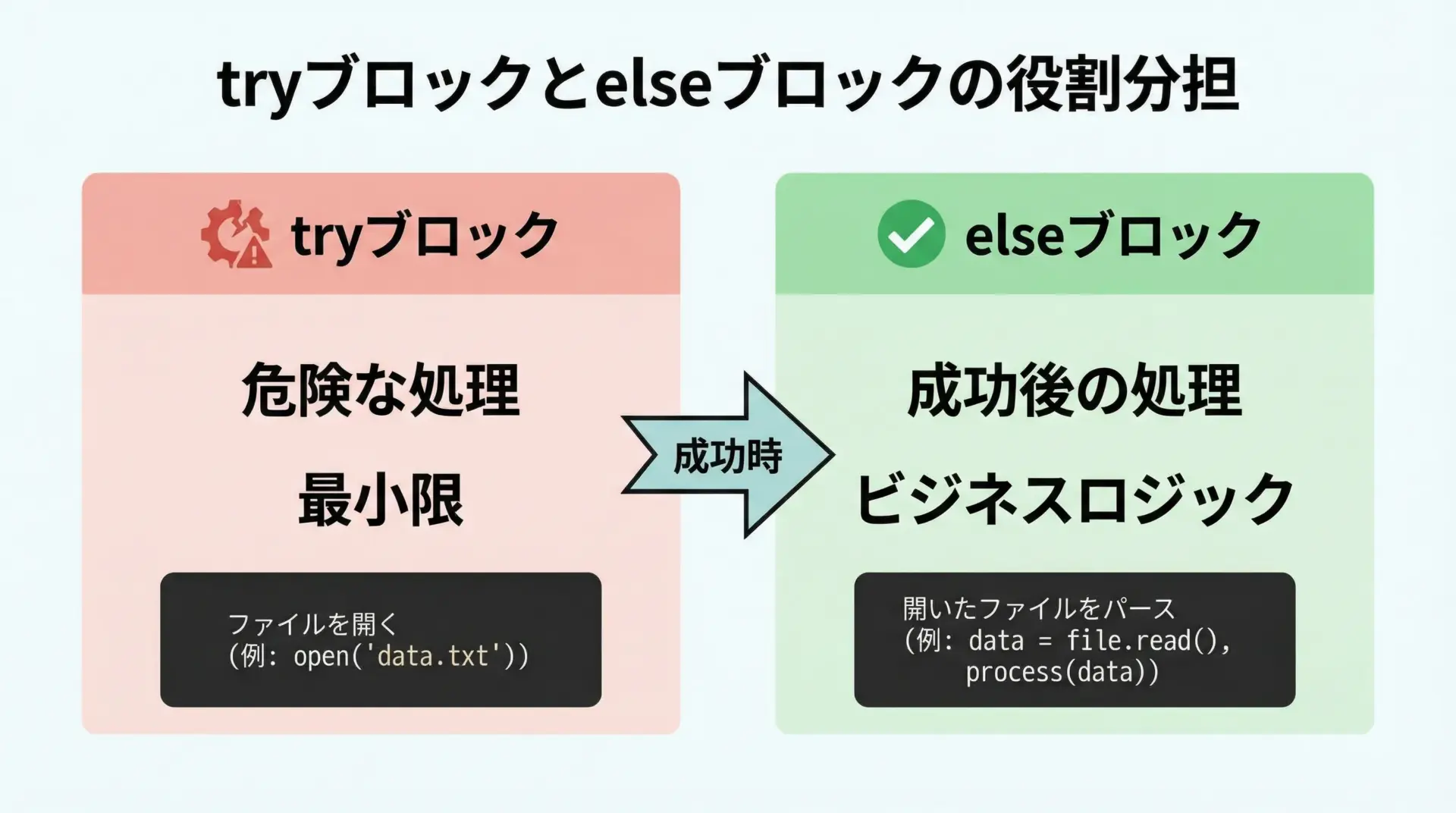

整数に変換できません: abc後者のコードでは、tryブロックには「例外が起きうる部分だけ」が書かれており、elseブロックに「成功時だけ続けて行いたい処理」がまとまっています。

このように、elseを使うことで「例外処理」と「正常系ロジック」をきれいに分離できることが、のちほど説明する最大のメリットになります。

try elseの正しい使い方と注意点

成功時の処理をelseに分けるメリット

elseを使う最大のメリットは、「例外処理のためのコード」と「正常に処理が終わったあとのコード」を視覚的に分けられることです。

メリットをまとめると、次のようになります。

1つ目は、読みやすさの向上です。

tryの中に「成功時の長い処理」が含まれていると、「どこまでが例外の可能性がある処理なのか」が一目で分かりにくくなります。

elseに移すことで、例外が起きそうな部分の範囲がはっきりします。

2つ目は、バグの原因を切り分けやすくなることです。

tryの中に余計な処理を書かないようにすると、「どこで例外が発生したのか」を特定しやすくなります。

3つ目は、テストしやすさです。

tryブロックとelseブロックを分けておくことで、「例外が起こるケース」「正常終了するケース」の両方をテストしやすくなります。

例外処理と正常系ロジックを分離する方法

実際にどう分けるか、もう少し具体的な例で見てみます。

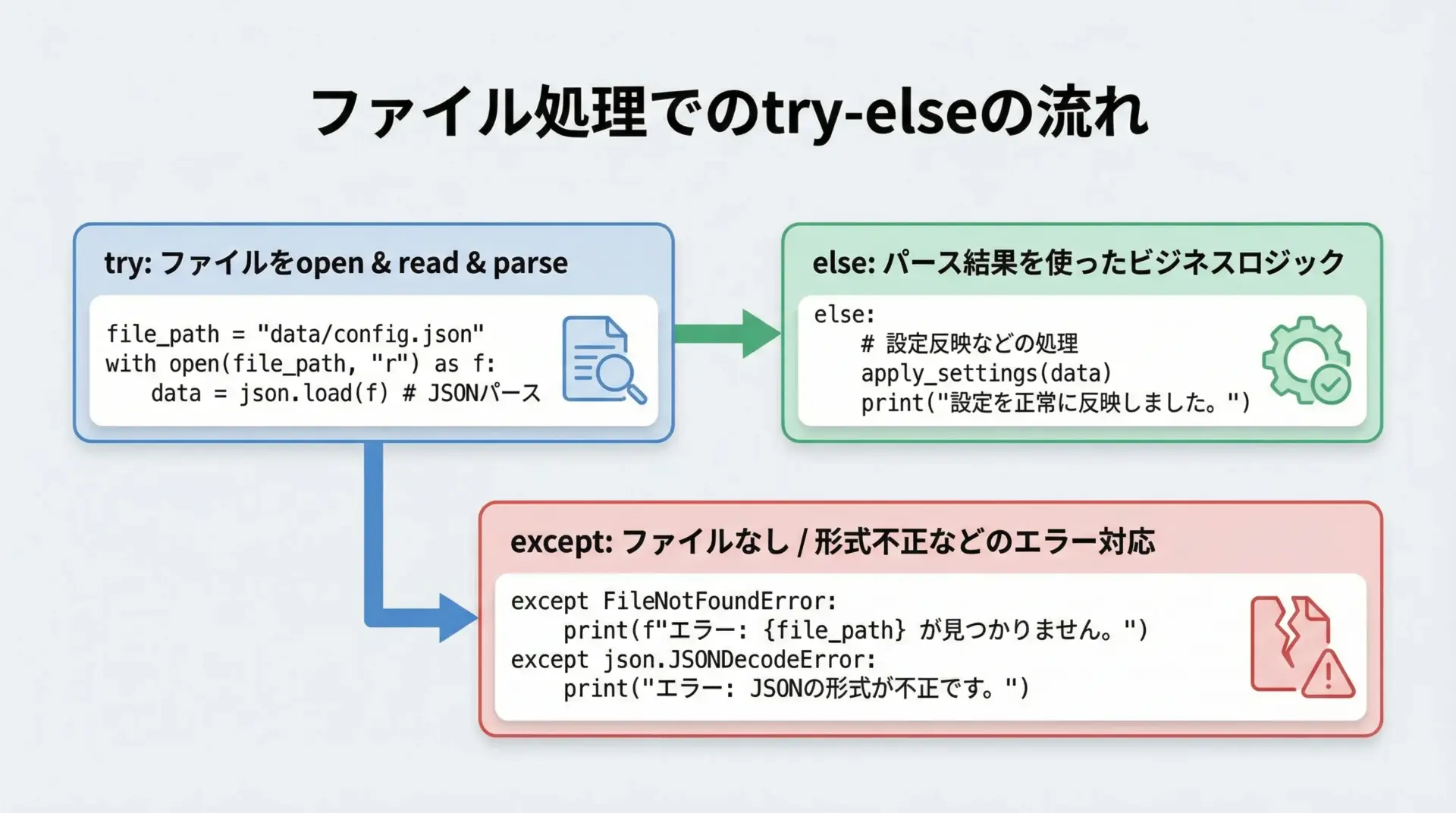

たとえば「ファイルを開いて中身をパースし、結果を処理する」という流れを考えます。

NG例: tryの中に全部詰め込む

def process_config(path):

try:

# ファイルを開いて

with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:

# 読み込んで

text = f.read()

# JSONとしてパースして

import json

config = json.loads(text)

# 結果を使って処理する

print("設定値:", config["name"])

print("バージョン:", config["version"])

except Exception as e:

print("設定ファイルの処理でエラーが発生しました:", e)このコードでは、open・read・パース・後続処理がすべてtryの中に入っており、どこでエラーが起きたのかが分かりづらくなります。

改善例: 例外が起こりうる最小限をtryに、後続処理をelseに

import json

def process_config(path):

try:

with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:

text = f.read()

config = json.loads(text) # 読み込み・パースまで

except FileNotFoundError:

print("設定ファイルが見つかりません:", path)

return

except json.JSONDecodeError as e:

print("設定ファイルの形式が不正です:", e)

return

else:

# 読み込みとパースに成功した場合だけ、ここに進む

print("設定値:", config.get("name"))

print("バージョン:", config.get("version"))このようにtryには「ファイルの読み込みとパース」まで、elseには「パースされた結果を使ったビジネスロジック」を書くことで、コードの意図がはっきりします。

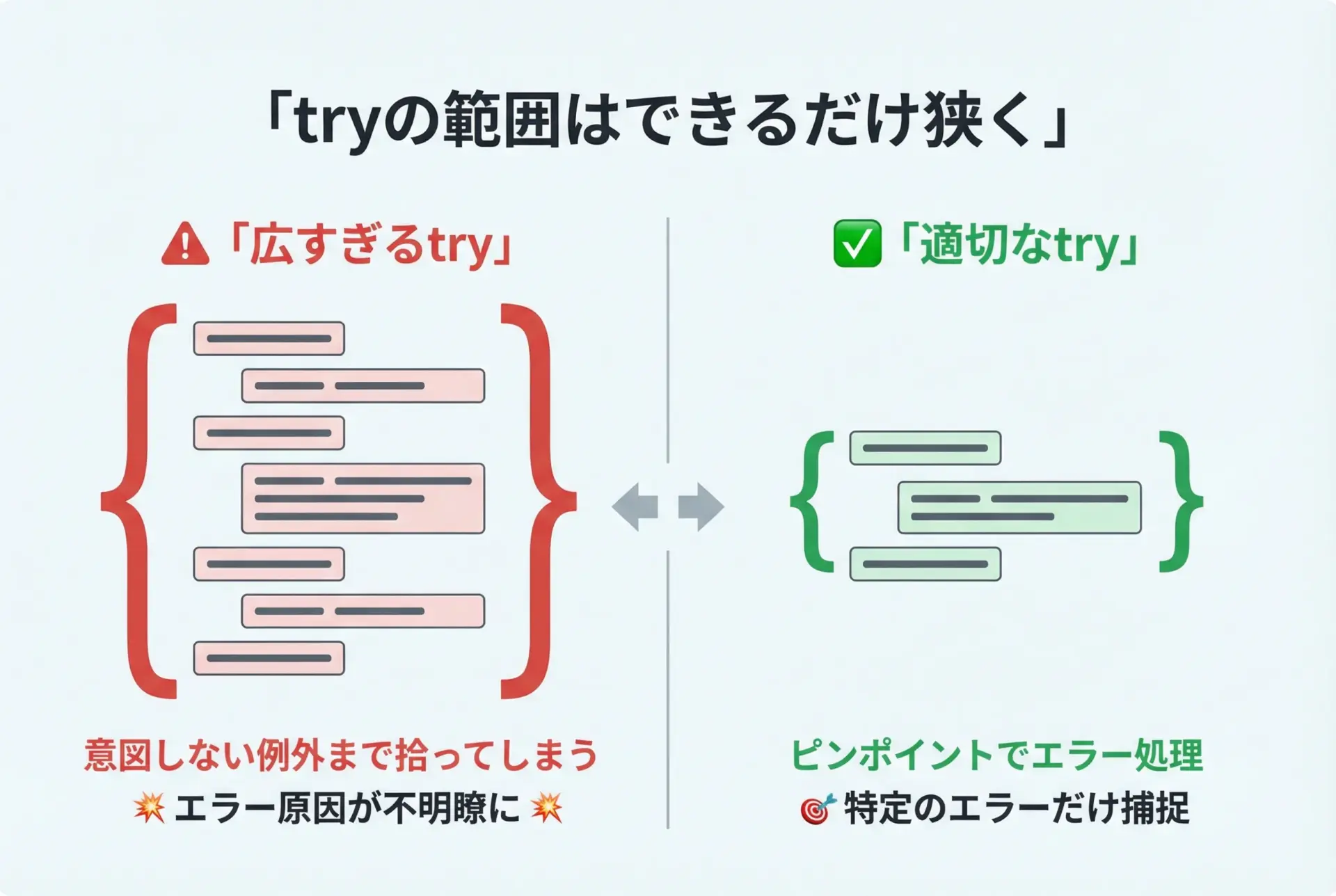

tryブロックには「例外が起きそうな最小範囲」だけを書く

tryブロックは広げすぎないことが、良いコードを書くための重要なポイントです。

tryの範囲が広いと、次のような問題が起こりやすくなります。

- 本来意図していない場所の例外まで

exceptで拾ってしまう - どの行で例外が発生したのか特定しづらくなる

- バグの原因調査が難しくなる

次のような2つのパターンを比較するとイメージしやすくなります。

# 悪い例: tryの範囲が広すぎる

try:

value = int(input("数字を入力してください: "))

print("2倍:", value * 2)

print("さらに+10:", value * 2 + 10)

except ValueError:

print("整数を入力してください")# 良い例: 例外が起きうる部分だけをtryにする

try:

value = int(input("数字を入力してください: "))

except ValueError:

print("整数を入力してください")

else:

print("2倍:", value * 2)

print("さらに+10:", value * 2 + 10)後者では、入力値の変換だけが「例外が起こりうる操作」としてtryに限定されているため、ValueErrorがどこから出てきたのかを迷わずに済みます。

elseブロックに書くべき処理・書くべきでない処理

elseに書くべきものは、「tryブロックが最後まで成功したときだけ実行したい、正常系の処理」です。

具体的には、次のような処理が当てはまります。

- 成功した結果を使った計算や出力

- 成功したことを前提にした後続のビジネスロジック

- 「成功したときだけログを出す」といった補助的な処理

逆に、elseに書かないほうがよいものもあります。

- また別の例外が発生しそうな「危険な処理」

- 成否に関係なく必ず行うべき後片付け処理(

finallyに書く)

簡単な例で確認してみます。

def safe_divide(a, b):

try:

result = a / b

except ZeroDivisionError:

print("0で割ることはできません")

else:

# 割り算が成功したときだけ行いたい処理

print("結果は:", result)

if result > 10:

print("結果が大きい値です")このように、「resultが存在することを前提とする処理」はelseに書くのが自然です。

もしtryの中に書いてしまうと、例外の発生箇所が増え、コードの意図も見えにくくなります。

finallyとの組み合わせ方

finallyブロックは、例外の有無にかかわらず必ず実行されるブロックです。

try・except・elseと組み合わせることで、次のような構造を取ることができます。

def example():

try:

print("try: 処理開始")

x = 1 / 1 # ここを 1 / 0 に変えると、例外パターンになる

except ZeroDivisionError:

print("except: 0で割りました")

else:

print("else: 正常に完了しました")

finally:

print("finally: 後片付けをします")

example()try: 処理開始

else: 正常に完了しました

finally: 後片付けをします1 / 0に変更すると、次のようになります。

try: 処理開始

except: 0で割りました

finally: 後片付けをしますこのようにfinallyは、例外があってもなくても必ず実行されるため、ファイルやネットワーク接続のクローズ処理など、リソースの解放を書く場所としてよく使われます。

try elseとtry exceptの使い分け

try exceptだけで書く場合との読みやすさの違い

tryとexceptだけで書くか、elseまで使うかは、「正常系の後続処理を、例外が起きそうな処理から分離したいかどうか」で決めるとよいです。

例として、ユーザー入力を検証して、その結果に応じて処理を分けるコードを見てみます。

# その1: try-exceptだけで書く

def handle_input(raw):

try:

value = int(raw)

print("正常系: 変換に成功しました:", value)

# ここから先も全部tryの中に書いてしまう

if value < 0:

print("負の値は受け付けません")

else:

print("値を登録しました")

except ValueError:

print("整数を入力してください")# その2: try-except-elseで分けて書く

def handle_input(raw):

try:

value = int(raw)

except ValueError:

print("整数を入力してください")

else:

print("正常系: 変換に成功しました:", value)

if value < 0:

print("負の値は受け付けません")

else:

print("値を登録しました")後者の方が、「検証(パース)の部分」と「値に基づくビジネスロジック」が自然に分かれていることが分かります。

例外が出なかった時だけ実行したい処理の書き方

elseが本領を発揮するのは、「例外が起きなかったときだけ何かをしたい」というパターンです。

次のようなケースが典型的です。

- ファイルの読み込みに成功したときだけ、内容を解析して表示する

- ネットワーク通信が成功したときだけ、レスポンスをパースして処理する

- DBトランザクションが問題なく完了したときだけ、コミットを行う

たとえば「ログファイルを開いて、開けた場合だけログを読む」という処理は、次のように書けます。

def read_log(path):

try:

f = open(path, "r", encoding="utf-8")

except FileNotFoundError:

print("ログファイルがありません:", path)

else:

# ファイルが正常に開けたときだけ実行

with f:

for line in f:

print(line.rstrip())このように「前段の処理が成功したことを前提に、後続の処理を進めたい」ときはelseを使うと、意図をコードに反映しやすくなります。

ネストしたtry exceptよりtry elseで整理するパターン

try文の中にさらにtry文をネストしてしまうと、コードが一気に読みづらくなります。

こうした場合、elseを使うことでフラットな構造にできることがあります。

NG例: tryの中にtryをネストしている

def process_value(raw):

try:

value = int(raw)

try:

result = 100 / value

except ZeroDivisionError:

print("0では割れません")

else:

print("結果:", result)

except ValueError:

print("整数を入力してください")このコードは、tryが2段になっていて、どのexceptがどのtryに対応しているのか、ぱっと見で分かりにくくなっています。

改善例: try-elseを使ってフラットに

def process_value(raw):

try:

value = int(raw)

except ValueError:

print("整数を入力してください")

return

# ここまで来たということは、valueは整数に変換できている

try:

result = 100 / value

except ZeroDivisionError:

print("0では割れません")

else:

print("結果:", result)あるいは、場合によっては次のようにelseを組み合わせて書くこともできます。

def process_value(raw):

try:

value = int(raw)

except ValueError:

print("整数を入力してください")

else:

try:

result = 100 / value

except ZeroDivisionError:

print("0では割れません")

else:

print("結果:", result)このように「1つ目の処理が成功したときだけ2つ目の処理を行いたい」場合、elseを使うことで、ネストを浅く保ちながら意図を表現できます。

初心者が陥りやすいアンチパターンと改善例

ここでは、初心者の方がよくやってしまうアンチパターンと、その直し方をいくつか紹介します。

アンチパターン1: とりあえず全部tryの中に入れてしまう

def do_something(path):

try:

f = open(path)

data = f.read()

# ここから先は実は例外がほぼ起きない処理

processed = data.strip().upper()

print(processed)

except Exception:

print("何かエラーが起きました")この書き方では、どの処理でエラーが起きたのか分からないうえに、Exceptionを丸ごと捕まえてしまっているため、バグの隠れ場所になりやすいです。

改善例は次のようになります。

def do_something(path):

try:

with open(path) as f:

data = f.read()

except FileNotFoundError:

print("ファイルが見つかりません:", path)

return

else:

processed = data.strip().upper()

print(processed)ここでは「ファイル操作だけ」をtryに入れ、「読み込み結果に対する処理」はelseに分離しています。

アンチパターン2: elseを使わずにフラグ変数で管理する

def process(raw):

ok = False

try:

value = int(raw)

ok = True

except ValueError:

print("整数を入力してください")

if ok:

print("処理を続行します:", value)これは動作としては正しいのですが、「成功したときだけ処理を続行したい」という意図はelseで素直に書けるため、次のようにシンプルにできます。

def process(raw):

try:

value = int(raw)

except ValueError:

print("整数を入力してください")

else:

print("処理を続行します:", value)このようにフラグ変数で「成功か失敗か」を管理しているコードは、elseを使って書き直せないか検討してみる価値があります。

try elseの具体的な使いどころ

ファイル読み込みとパース処理におけるtry elseの使い方

ファイル処理はtry ... elseがもっとも分かりやすく活躍する場面の1つです。

例として、JSON設定ファイルを読み込んで処理する場合を考えます。

import json

def load_and_use_config(path):

try:

with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:

text = f.read()

config = json.loads(text)

except FileNotFoundError:

print("設定ファイルが見つかりません:", path)

return

except json.JSONDecodeError as e:

print("設定ファイルがJSONとして不正です:", e)

return

else:

# 読み込み + JSONパースが成功したときだけ、ここに進む

mode = config.get("mode", "production")

debug = config.get("debug", False)

print("モード:", mode)

print("デバッグ:", debug)このように、「ファイル読み込み」と「内容のパース」までをtry、「パースした結果を使う処理」をelseに分けるのが、ファイル処理での定番パターンです。

ユーザー入力バリデーションでのtry elseの活用

ユーザー入力は「文字列として受け取り、数値や日付などに変換し、さらにビジネスルールに合うかどうかチェックする」という流れを踏むことが多いです。

このとき、「変換に失敗した場合」と「変換には成功したが値として不適切な場合」を分けるのにelseが役立ちます。

def validate_age(raw):

try:

age = int(raw)

except ValueError:

print("年齢は整数で入力してください")

return

else:

# 整数に変換できた場合だけ、値の範囲チェックを行う

if not (0 <= age <= 120):

print("年齢として不正な値です:", age)

else:

print("年齢が登録されました:", age)このコードでは、「型的におかしい入力」(文字列を整数にできない)と「ビジネスルール的におかしい入力」(年齢が0〜120以外)を明確に分けて処理しています。

外部APIやネットワーク処理でのtry elseのパターン

外部APIやネットワーク通信では、「通信が成功したかどうか」と「レスポンス内容が期待どおりか」を分けて扱うことが重要です。

ここでもelseが使えます。

例として、requestsライブラリを使ったHTTPリクエストを考えます(インストールされている想定です)。

import requests

def fetch_user(user_id):

url = f"https://example.com/api/users/{user_id}"

try:

response = requests.get(url, timeout=5)

response.raise_for_status() # HTTPステータスコードのチェック

except requests.exceptions.Timeout:

print("タイムアウトしました")

return

except requests.exceptions.RequestException as e:

# 接続エラーやHTTPエラーなど

print("通信エラーが発生しました:", e)

return

else:

# 通信が成功し、ステータスコードもOKだった場合のみ

data = response.json()

print("ユーザー名:", data.get("name"))

print("メール:", data.get("email"))このように「通信レイヤの例外処理」と「レスポンス内容の処理」をtryとelseで分離することで、ネットワーク系のコードを整理しやすくなります。

データベース処理とトランザクションでのtry else利用例

データベース処理では、「クエリの実行が成功したときだけコミットしたい」「例外が出たらロールバックしたい」というパターンがよくあります。

try ... else ... finallyを組み合わせると、典型的なトランザクション処理を分かりやすく書けます。

ここでは、一般的なDB API風の疑似コードでイメージを示します。

def update_user_email(conn, user_id, new_email):

cursor = conn.cursor()

try:

# 例外が起きる可能性があるのは、このクエリ実行部分

cursor.execute(

"UPDATE users SET email = %s WHERE id = %s",

(new_email, user_id),

)

except Exception as e:

# 何か問題があればロールバック

print("更新に失敗しました。ロールバックします:", e)

conn.rollback()

else:

# ここまで来たということは、クエリ実行は成功

conn.commit()

print("メールアドレスを更新しました")

finally:

cursor.close()このパターンでは、「例外発生時はロールバック」「例外がなかった場合だけコミット」「どちらにしてもカーソルはクローズ」という、トランザクション処理の基本パターンを素直に表現できています。

まとめ

Pythonのtry文はexceptだけでなくelseやfinallyまで含めて使うことで、「例外処理」と「正常系ロジック」をきれいに分離できるようになります。

特にelseは、「例外が発生しなかったときだけ実行したい処理」を明示するための重要な道具です。

ファイル処理、ユーザー入力、外部API、データベースなど、実務で頻出する場面でtry ... elseを意識して使うと、コードの読みやすさと保守性が大きく向上します。

まずは「例外が起きそうな最小範囲だけをtryに入れ、成功時の処理をelseに書く」というルールを意識して、少しずつ取り入れてみてください。