Pythonのプログラムは、小さな部品を組み合わせて作ることが多く、そのときに鍵になるのがimport文です。

標準ライブラリやサードパーティ、さらに自作モジュールを正しく読み込めると、コードの再利用性や保守性が大きく向上します。

本記事では、よく使うimportパターンを具体例とともに整理し、エラーを避けるための実践的なポイントを体系的に解説します。

Pythonのimportとは何か

importの基本構文と書き方

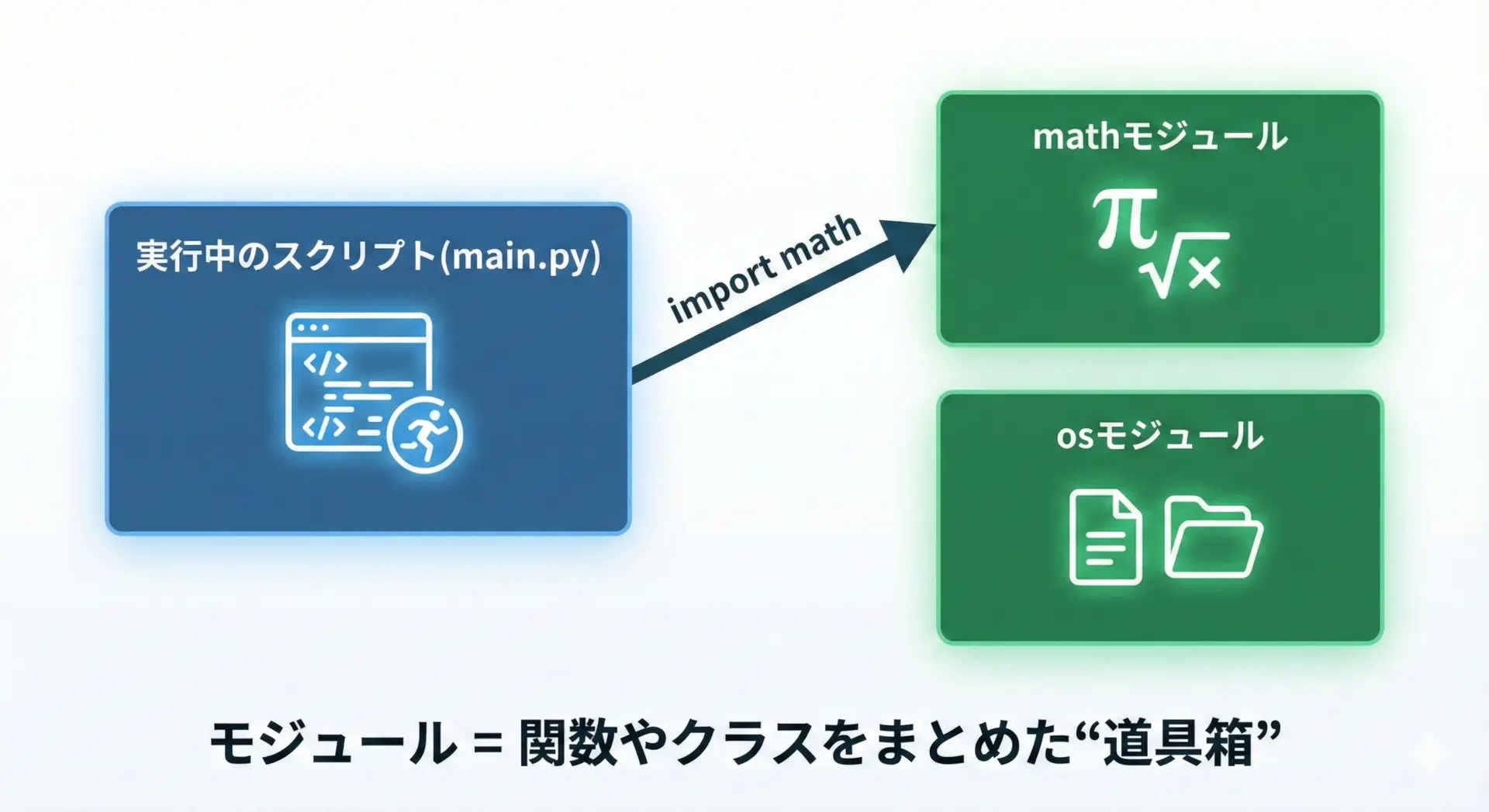

Pythonのimport文は、他のファイルやライブラリに定義されている関数・クラス・定数などを、現在のファイルで使えるようにする仕組みです。

Pythonでは、機能がモジュール単位で分割されており、必要なものだけをimportして組み合わせるのが基本的なスタイルです。

基本的な構文

もっとも基本的な構文は次の2つです。

import モジュール名

from モジュール名 import オブジェクト名たとえば数学関数を集めたmathモジュールを読み込む場合は次のように書きます。

import math # mathモジュール全体を読み込む

result = math.sqrt(16) # mathの中のsqrt関数を使う

print(result)4.0もう1つの形式はfrom ... import ...です。

from math import sqrt # mathモジュールからsqrt関数だけ読み込む

result = sqrt(25) # 直接呼び出せる

print(result)5.0このように、モジュール全体を読み込んでmath.sqrtのように使うか、特定の関数だけを直接使うかによって書き方が変わります。

importが必要になる代表的なケース

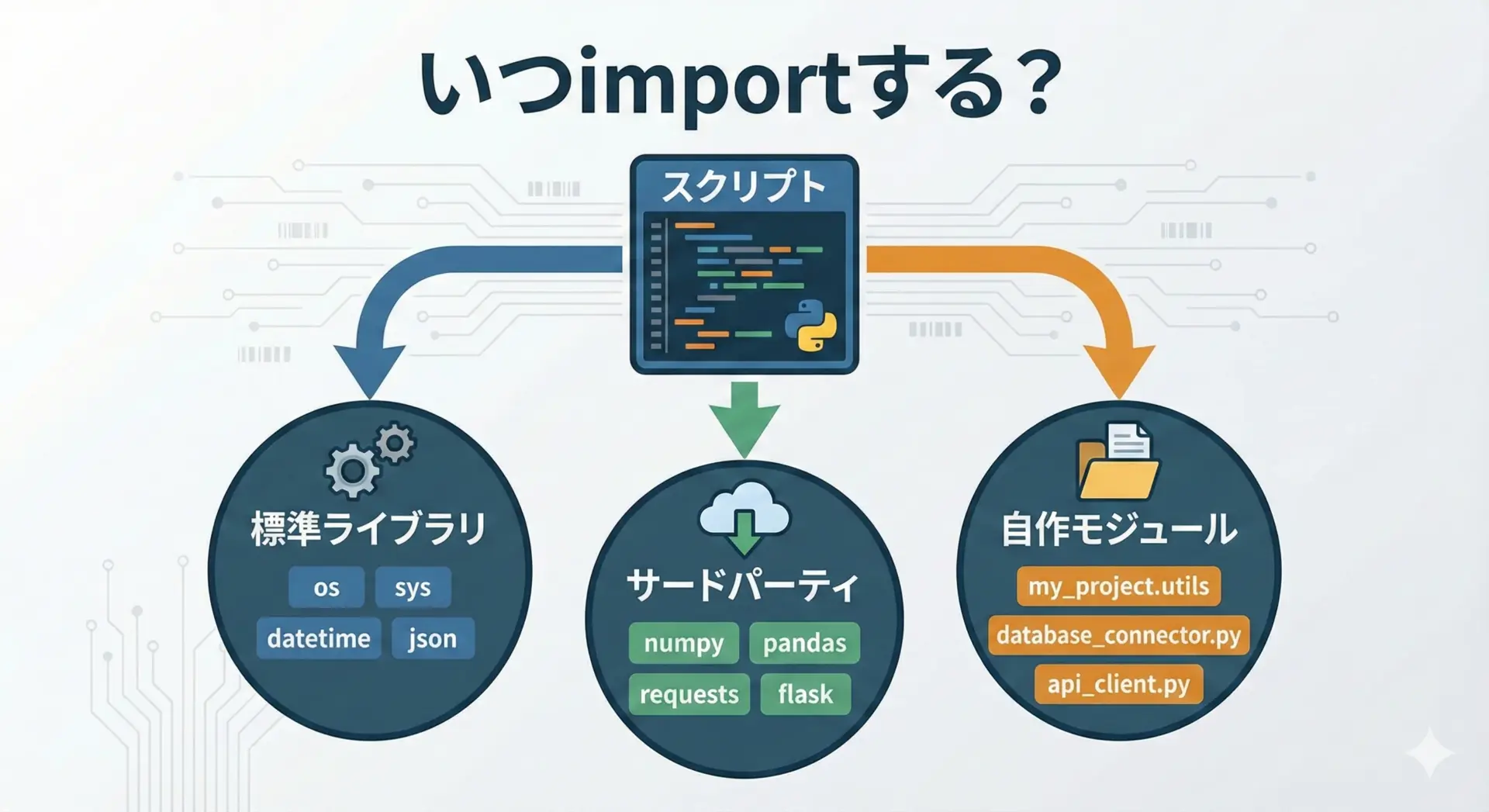

Pythonでimportが必要になる場面は、大きく3つに分かれます。

1つ目は標準ライブラリを使うときです。

たとえば、ファイル操作のos、システム関連のsys、乱数生成のrandomなどは、すべてimportしてから利用します。

2つ目はサードパーティライブラリを使うときです。

データ分析のpandas、数値計算のnumpy、Web開発のDjangoなど、外部からインストールするライブラリも、基本的には同じようにimportして利用します。

3つ目は自分やチームが作成したモジュールを読み込むときです。

機能をファイルごとに分割しておき、必要なファイルから必要な関数やクラスをimportすることで、コードの再利用性が高まり、プロジェクト全体の構造も理解しやすくなります。

importとPythonモジュール・パッケージの関係

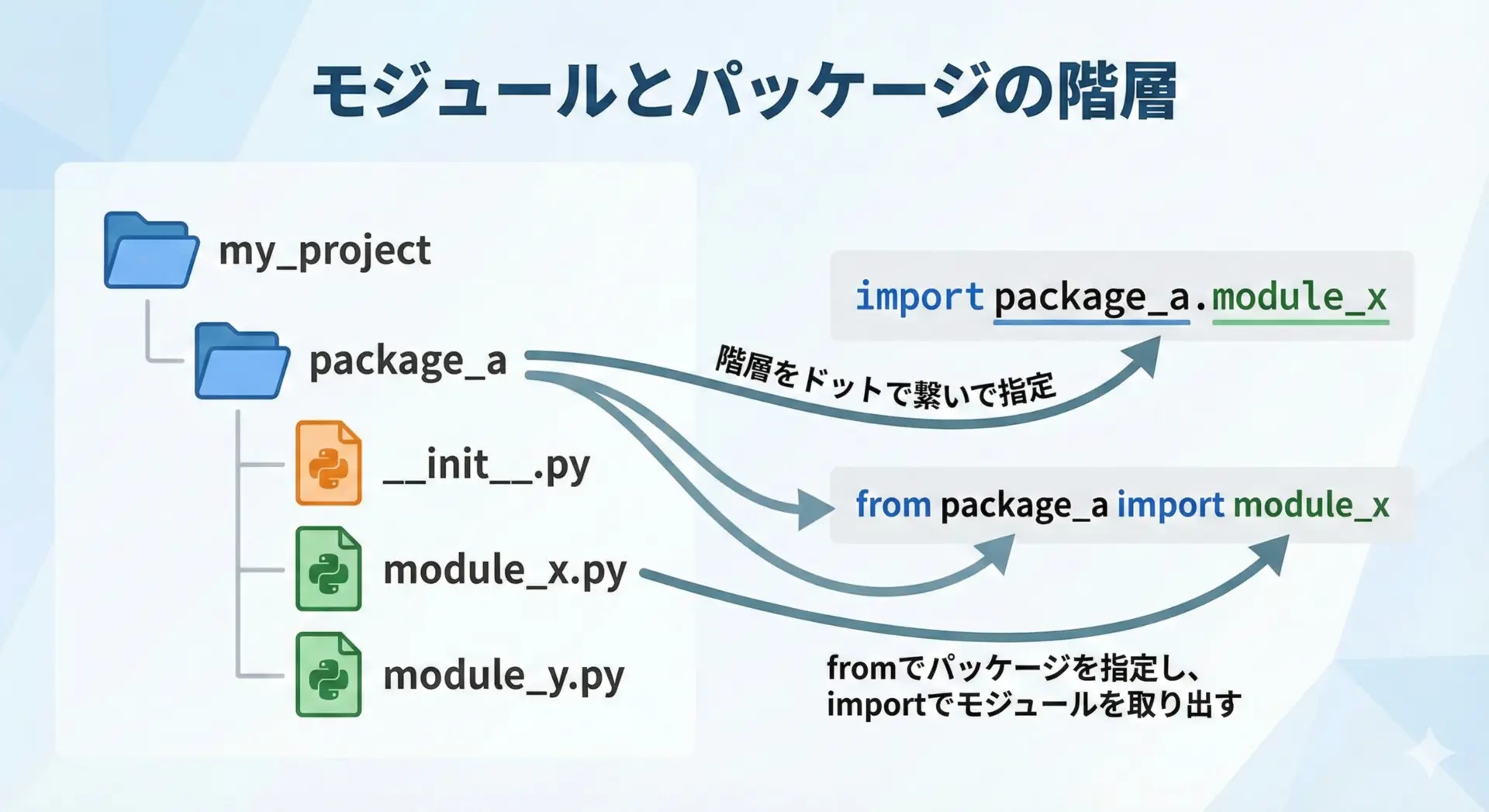

Pythonのimportは、モジュールとパッケージという2つの概念と密接に関係しています。

モジュールとパッケージの違い

文章で整理すると、次のようになります。

| 種類 | 実体 | 例 | import例 |

|---|---|---|---|

| モジュール | 1つの.pyファイル | math.py(組み込み)、utils.py(自作) | import math |

| パッケージ | モジュールをまとめたディレクトリ | numpyパッケージ、my_package/フォルダ | import numpy |

パッケージは、原則として__init__.pyを含むディレクトリです。

このファイルがあることで、Pythonはそのディレクトリをパッケージとして認識します。

たとえば、次のような構造を考えます。

my_project/

my_package/

__init__.py

math_utils.py

main.pyこの場合、main.pyからmath_utilsを使うときは次のように書けます。

# main.py

from my_package import math_utils

result = math_utils.add(1, 2) # math_utils内にadd関数が定義されている前提

print(result)3このように、フォルダ階層とimportパスの対応を理解しておくと、エラーの原因が見つけやすくなります。

import文の書き方パターン

単一モジュールをimportする基本パターン

もっとも基本的なパターンは、モジュールをそのままimportして、モジュール名経由で機能を呼び出す方法です。

import math # 数学関数のモジュール

import os # OS(ファイル・ディレクトリ)操作モジュール

# mathモジュールの関数を使う

radius = 3

circle_area = math.pi * (radius ** 2)

print("円の面積:", circle_area)

# osモジュールの関数を使う

current_dir = os.getcwd()

print("現在のディレクトリ:", current_dir)円の面積: 28.274333882308138

現在のディレクトリ: /path/to/current/dirこのパターンの利点は、どの関数や変数がどのモジュールに属しているかが一目瞭然なことです。

可読性が高く、名前の衝突も避けやすいため、特にチーム開発では基本のスタイルとして推奨されます。

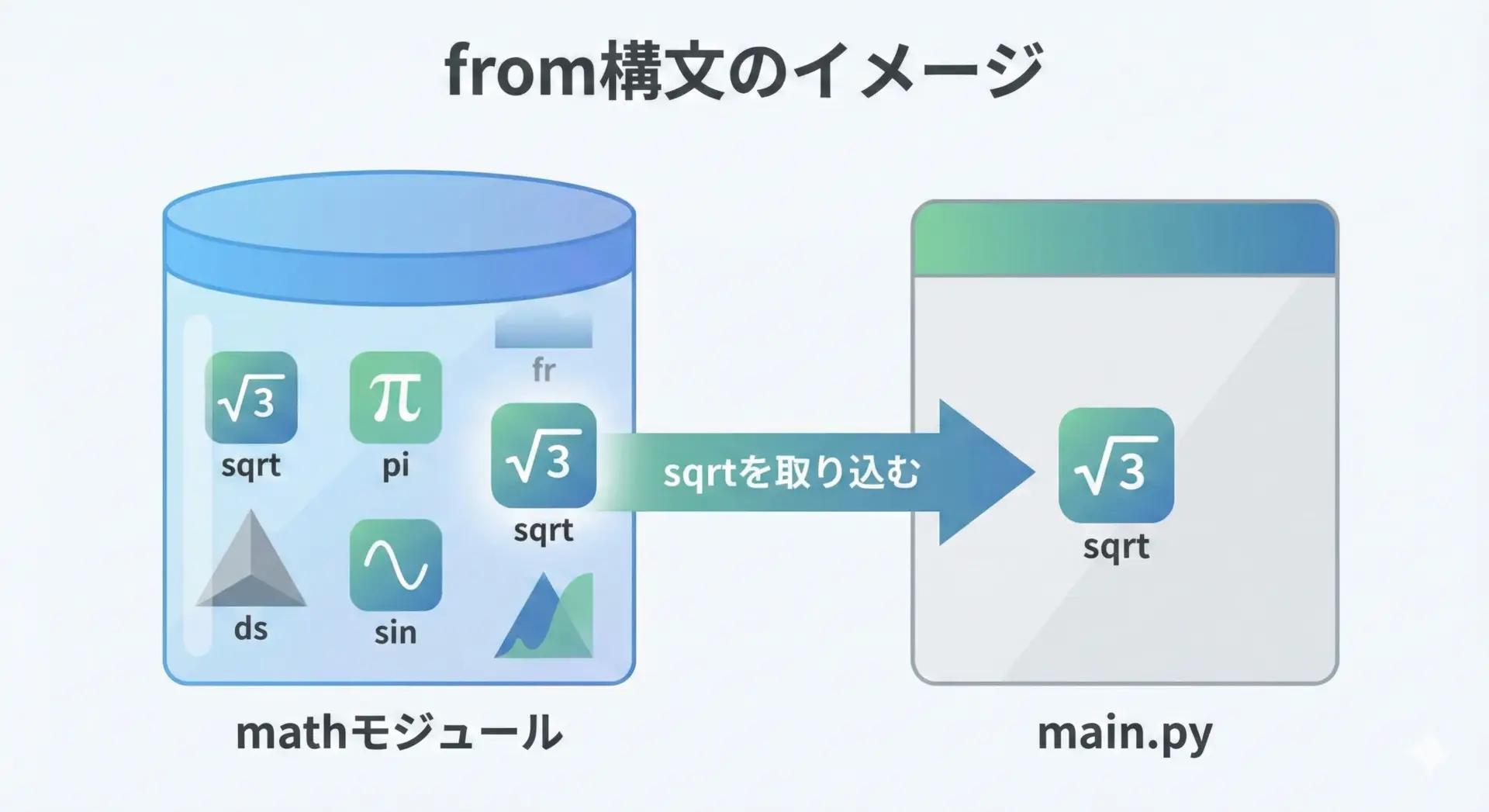

from構文でモジュール内の関数だけをimportする

from モジュール import 名前構文を使うと、特定の関数やクラスだけを直接名前で使えるようになります。

from math import sqrt, pi # sqrt関数とpi定数だけを読み込む

length = 5

diagonal = sqrt(2) * length

circle_length = 2 * pi * length

print("正方形の対角線:", diagonal)

print("半径5の円周:", circle_length)正方形の対角線: 7.0710678118654755

半径5の円周: 31.41592653589793このパターンは、次のようなときに便利です。

- 同じモジュールの関数やクラスを頻繁に使うため、毎回

math.と書きたくない場合 - 可読性のためにコードを短くしたい場合

ただし、importする名前が多くなりすぎると、どこから来たものか分かりにくくなるため、使いすぎには注意します。

asでモジュール名・関数名に別名(alias)を付ける

asキーワードを使うと、importしたモジュールや関数に別名(エイリアス)を付けることができます。

モジュールに別名を付ける例

import math as m # mathモジュールにmという短い名前を付ける

value = m.sqrt(81) + m.cos(0)

print(value)10.0関数やクラスに別名を付ける例

from datetime import datetime as dt # datetimeクラスにdtという別名を設定

# 現在時刻を取得

now = dt.now()

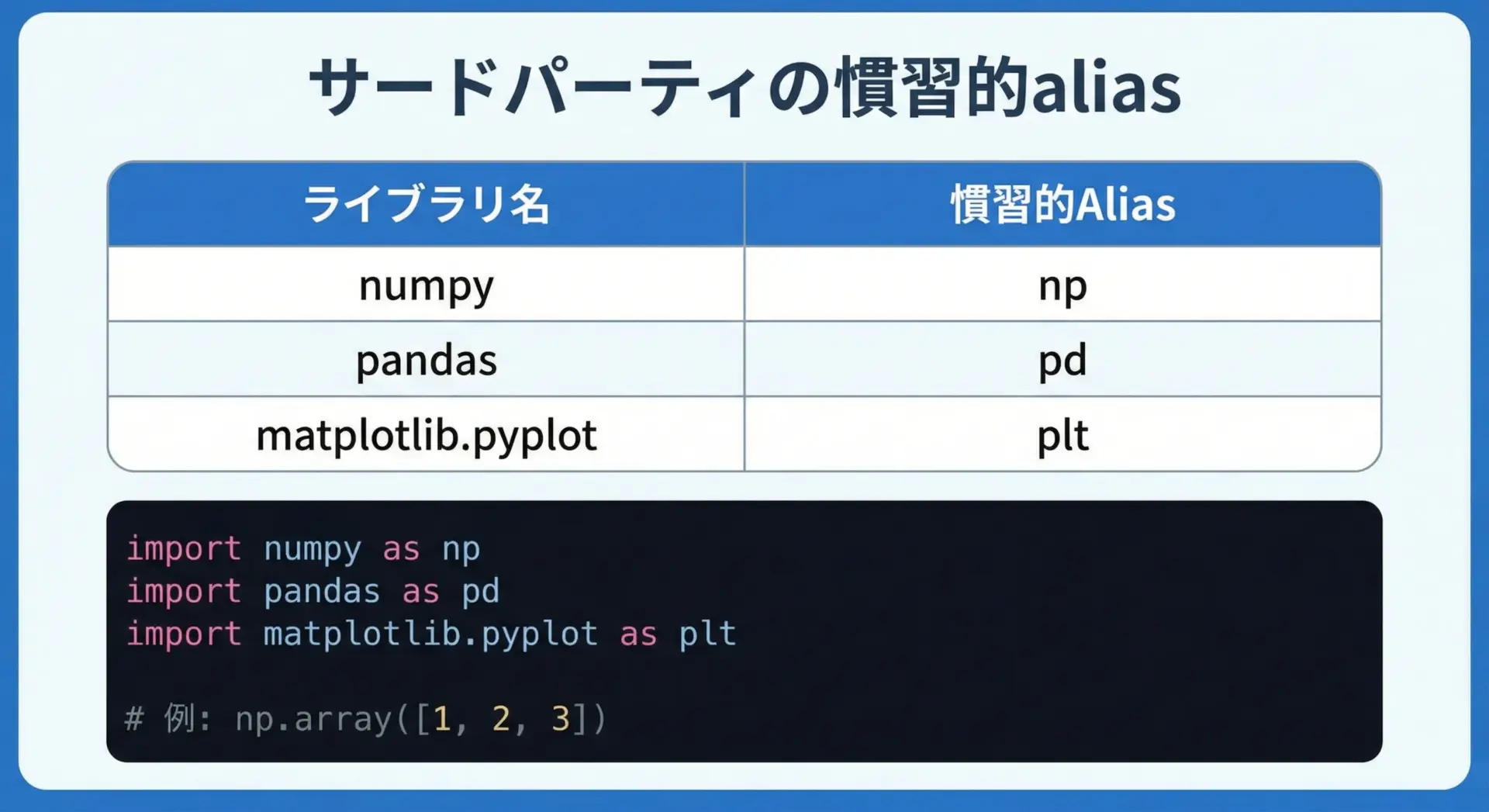

print("現在時刻:", now)現在時刻: 2025-12-14 12:34:56.789012Python界隈では、よく使われるライブラリに慣習的な別名があります。

たとえば、numpyならnp、pandasならpd、matplotlib.pyplotならpltという付け方が一般的です。

複数モジュール・複数オブジェクトをまとめてimportする

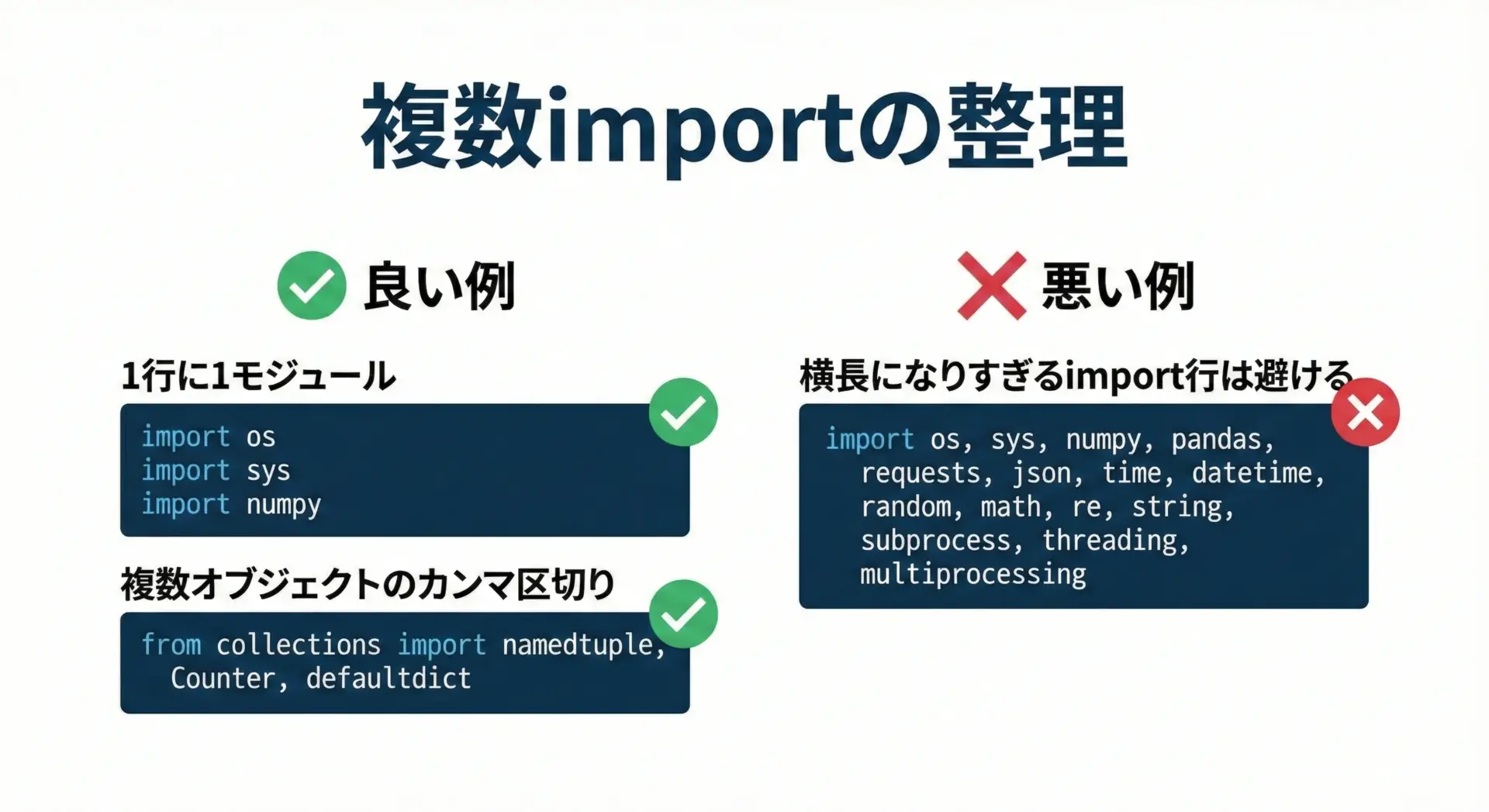

Pythonでは、可読性の観点から1行に1つのモジュールを書くのが推奨されています。

# 推奨される書き方

import os

import sys

import math一方、同じモジュールから複数のオブジェクトをimportする場合は、1行にまとめて書くことが多いです。

from math import sqrt, cos, sin # mathから複数の関数をimport書きすぎて横に長くなりそうな場合は、次のように括弧で囲んで複数行に分けると読みやすくなります。

from math import (

sqrt,

cos,

sin,

pi,

)このように、モジュール単位では1行ずつ、同一モジュール内のオブジェクトはカンマ区切りというルールで整理すると、import部分が見やすく保てます。

相対importと絶対importの使い分け

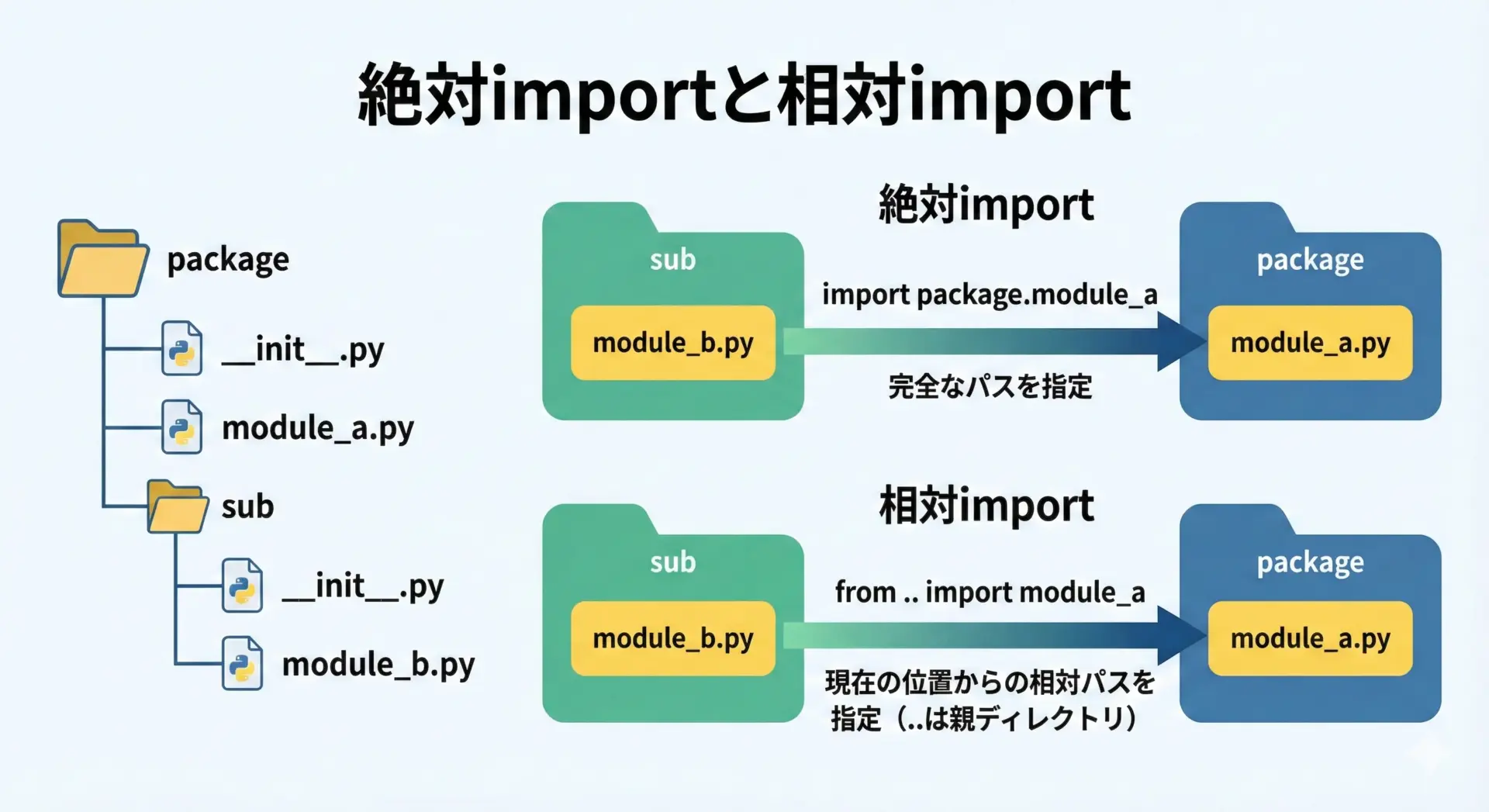

大きなプロジェクトでは、パッケージ内でモジュール同士をimportする必要が出てきます。

このときに出てくるのが絶対importと相対importです。

絶対import

プロジェクトのトップレベルからのフルパスで指定する方法です。

# プロジェクトルート: my_project/

# my_project/

# app/

# __init__.py

# models.py

# utils.py

# app/utils.py から app/models.py を使う場合

from app import models # 絶対import絶対importは、どこから見ても同じパスでimportできるため、分かりやすく安定しています。

相対import

パッケージ内の位置関係に基づいて.や..を使う方法です。

# app/utils.py から app/models.py を相対importする例

from . import models # 同一パッケージ(同じフォルダ)

from .models import User # models内のUserクラスを直接importさらに1つ上の階層を指定するときは..を使います。

# app/sub/helper.py から app/models.py をimportしたい場合

from .. import models # 1つ上の階層にあるmodelsをimport

from ..models import User # models内のUserクラスを直接import実務的には、プロジェクトのエントリポイントから見た絶対importを基本とし、パッケージ内部だけで使う補助的な場合に相対importを使うという使い分けがよく採用されます。

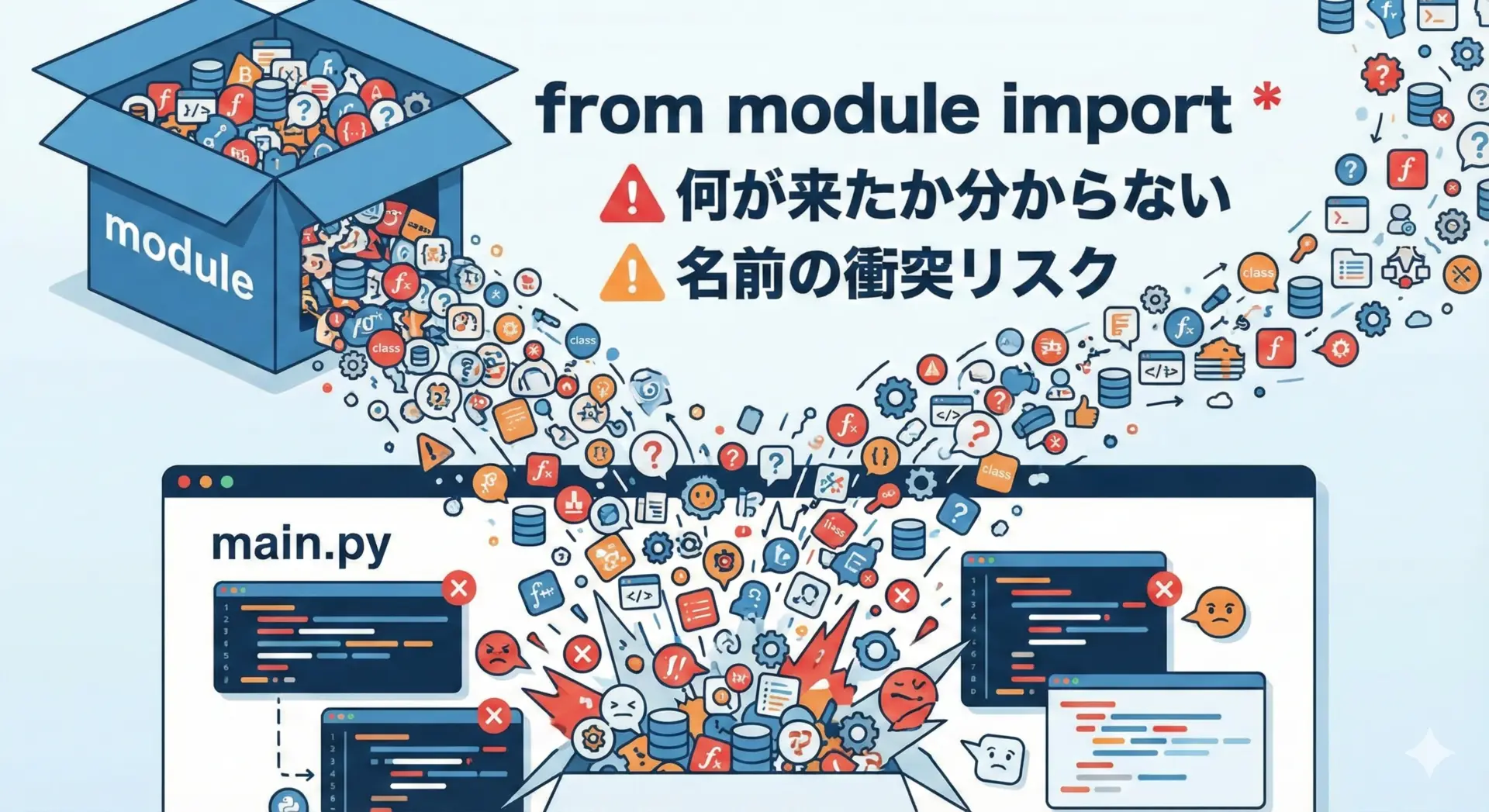

ワイルドカードimport(from module import *)を避ける理由

from module import *という書き方は、そのモジュールが提供する公開オブジェクトをすべて現在の名前空間に展開します。

from math import *

print(sqrt(16)) # math.sqrtだが、mathを書く必要がない

print(pi)一見便利ですが、実務ではほぼ推奨されません。

主な理由は次のようなものです。

- どの名前がどのモジュールから来たのか、コードから判断しにくくなる

- 同じ名前を持つ別モジュールを読み込んだときに名前の衝突が発生しやすい

- LinterやIDEが、補完や未使用判定を正しく行いにくくなる

基本的には、必要な名前だけを個別にimportするか、モジュール名付きで使うことを意識すると、安全で読みやすいコードになります。

よく使う実践的なimportパターン集

標準ライブラリ(os, sys, mathなど)のimportパターン

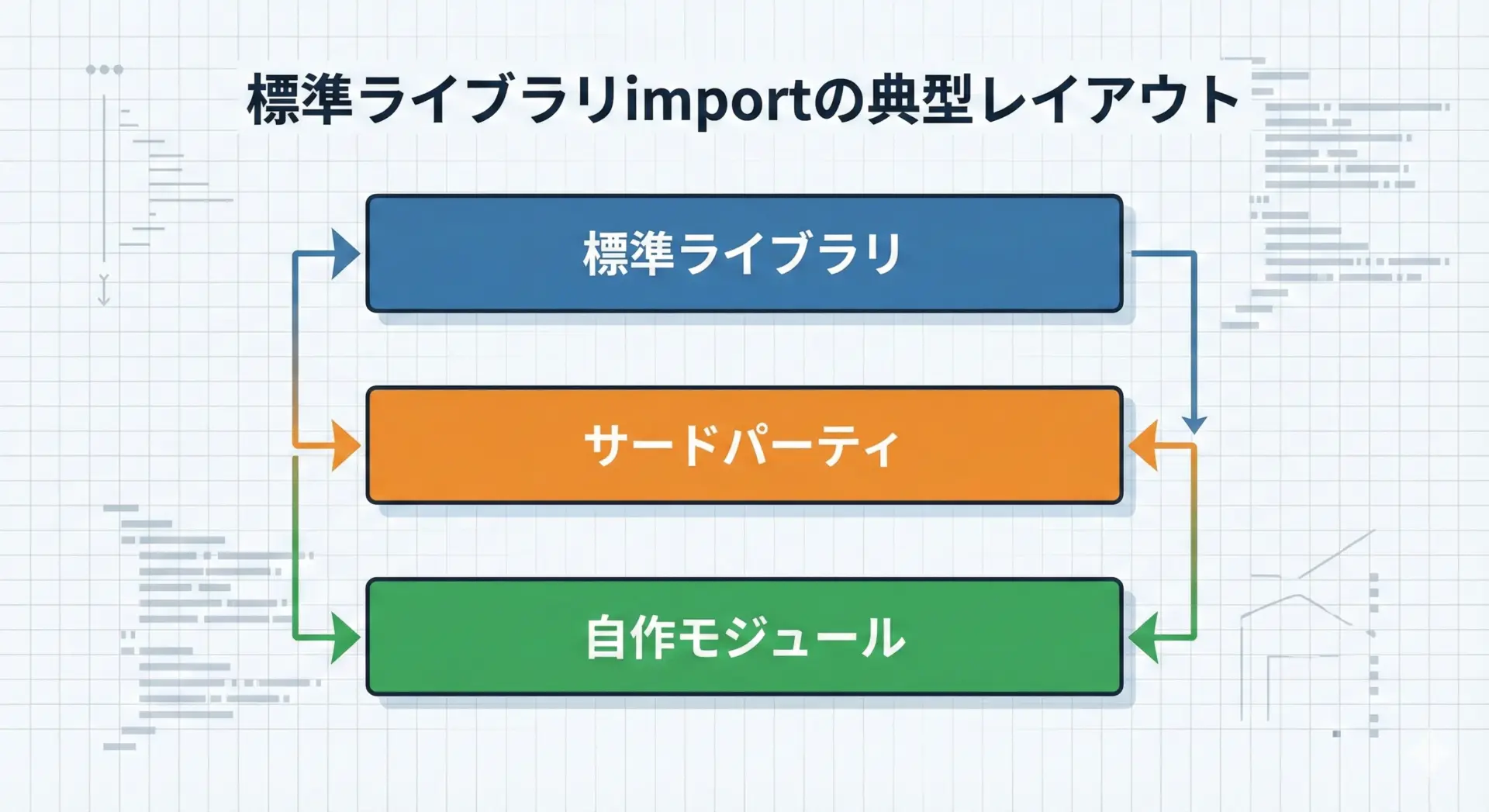

実務レベルのPythonコードでは、importの並べ方にある程度のルールを持たせることが多いです。

一般的な順番は次の通りです。

- 標準ライブラリ(import os, sys, mathなど)

- サードパーティライブラリ(import numpy, pandasなど)

- 自作モジュール(from my_project import utilsなど)

標準ライブラリだけを使った例を見てみましょう。

import os

import sys

import math

from datetime import datetime

def show_env_info():

"""環境情報を表示するサンプル関数"""

print("Python実行ファイル:", sys.executable)

print("現在のディレクトリ:", os.getcwd())

print("現在時刻:", datetime.now())

print("円周率(math.pi):", math.pi)

if __name__ == "__main__":

show_env_info()Python実行ファイル: /usr/bin/python3

現在のディレクトリ: /path/to/current/dir

現在時刻: 2025-12-14 12:00:00.123456

円周率(math.pi): 3.141592653589793標準ライブラリはインストール不要で最初から使えるため、必要な機能があれば積極的に活用するとよいです。

サードパーティライブラリ(numpy, pandasなど)のimportパターン

サードパーティライブラリでは、コミュニティで定着した別名が存在するものが多くあります。

特にデータ分析系のライブラリでは、次のようなパターンが事実上の標準になっています。

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt簡単な使用例を示します。

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

def simple_stats():

# NumPyで配列を作成

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])

# PandasでSeriesに変換

s = pd.Series(arr)

print("平均値:", s.mean())

print("標準偏差:", s.std())

# Matplotlibで簡単なグラフを描画

plt.plot(arr)

plt.title("Simple Plot")

plt.xlabel("Index")

plt.ylabel("Value")

# 実行環境によっては表示されない場合もあるためコメント化しておく

# plt.show()

if __name__ == "__main__":

simple_stats()実行結果例(コンソール出力):

平均値: 3.0

標準偏差: 1.5811388300841898このように、慣習的なaliasを使うことで、他人のコードの読みやすさも向上します。

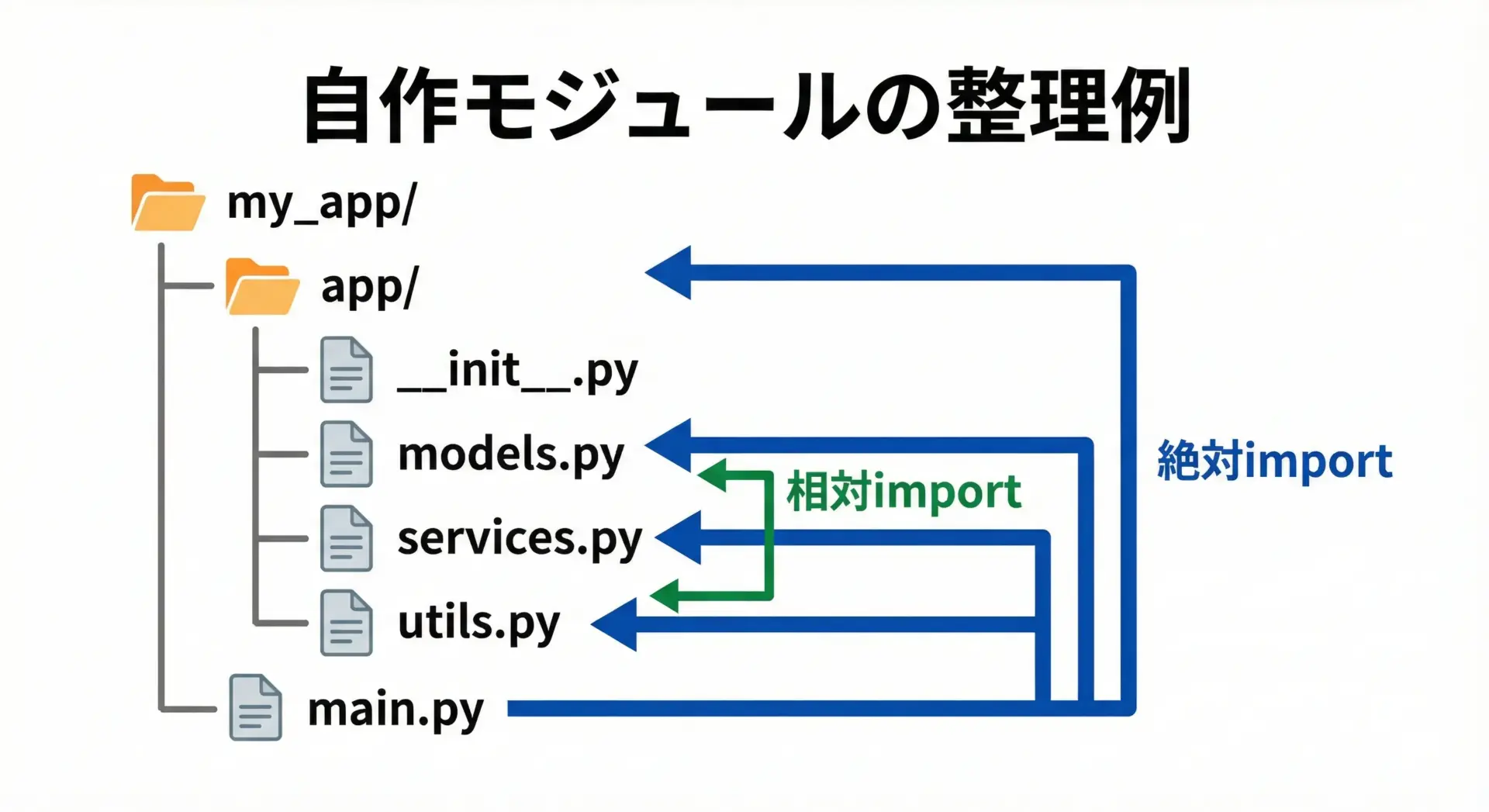

プロジェクト内モジュールをimportするベストプラクティス

自分で作ったモジュールをimportするときは、フォルダ構成とimportパスの対応をきちんと設計するとトラブルが減ります。

次のような構成を考えます。

my_app/

app/

__init__.py

models.py

services.py

utils.py

main.pyこのときのimport例を示します。

# main.py

from app import services

def main():

user = services.create_user("Taro")

print("ユーザー作成:", user)

if __name__ == "__main__":

main()# app/services.py

from . import models # 同一パッケージからの相対import

def create_user(name: str) -> "models.User":

# models.Userクラスを生成する想定

return models.User(name=name)# app/models.py

class User:

def __init__(self, name: str) -> None:

self.name = name

def __repr__(self) -> str:

return f"User(name={self.name!r})"ユーザー作成: User(name='Taro')ここでは、アプリケーションのエントリポイント(main.py)からは絶対importを使い、同じパッケージ内部(services.pyからmodels.pyなど)は相対importを使っています。

これにより、プロジェクト全体の構造が明確になり、リファクタリングもしやすくなります。

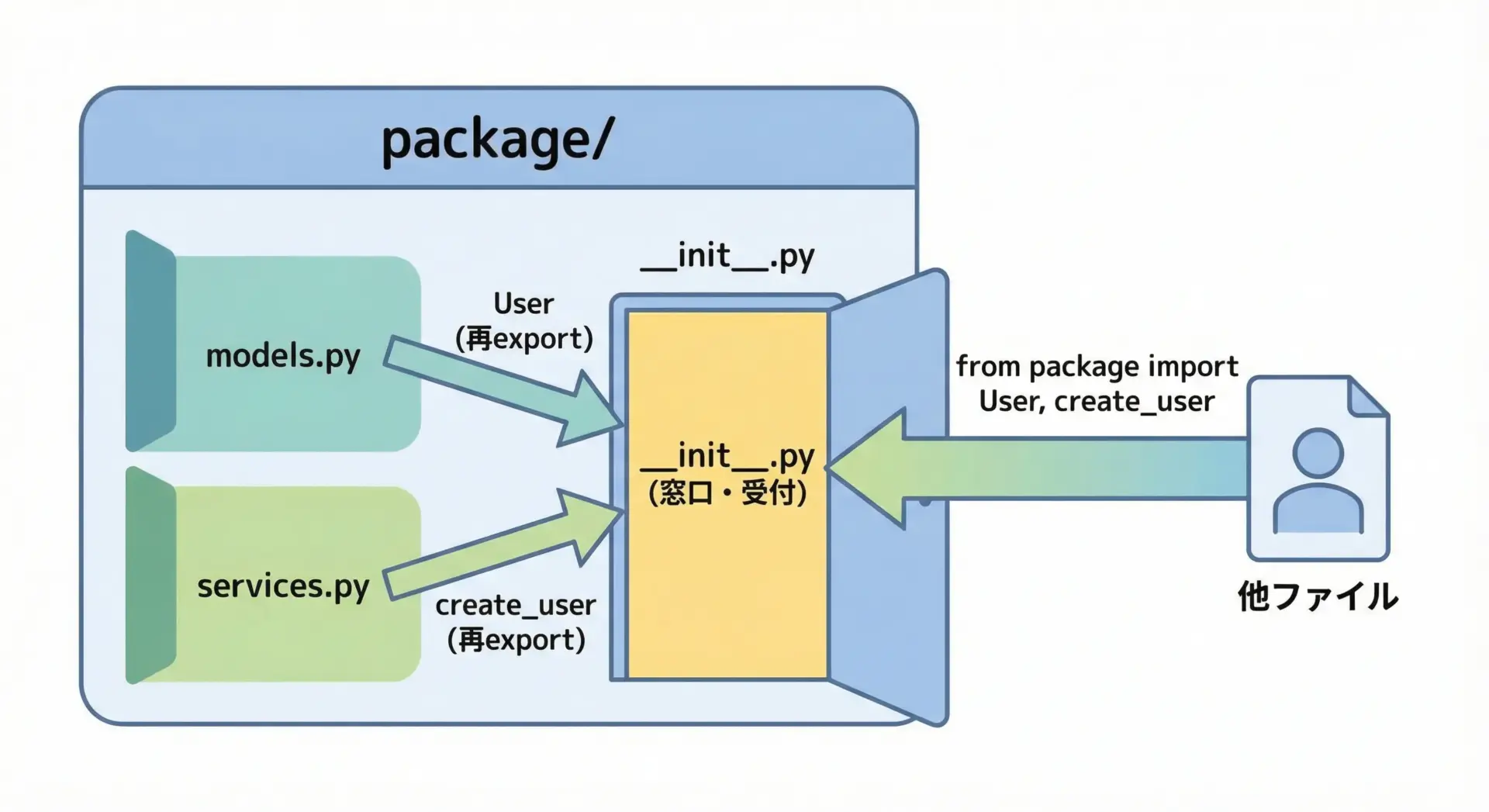

__init__.pyを使ったパッケージ構成とimport整理

__init__.pyは、パッケージの初期化処理や公開APIの整理に使われます。

次の構成を例にします。

shop/

__init__.py

models.py

services.py各ファイルの内容例です。

# shop/models.py

class Item:

def __init__(self, name: str, price: int) -> None:

self.name = name

self.price = price

def __repr__(self) -> str:

return f"Item(name={self.name!r}, price={self.price})"# shop/services.py

from .models import Item

def create_item(name: str, price: int) -> Item:

return Item(name, price)# shop/__init__.py

# パッケージの「外に見せたい名前」だけをここでまとめる

from .models import Item

from .services import create_item

__all__ = ["Item", "create_item"] # ワイルドカードimport時に公開する名前を制御このようにしておくと、外部からは次のようにスッキリimportできます。

from shop import Item, create_item

item = create_item("Apple", 120)

print(item)Item(name='Apple', price=120)__init__.pyでパッケージの表向きのAPIを整理しておくと、利用側のimportがシンプルになり、内部構成を変更しても外部インターフェースを保ちやすくなります。

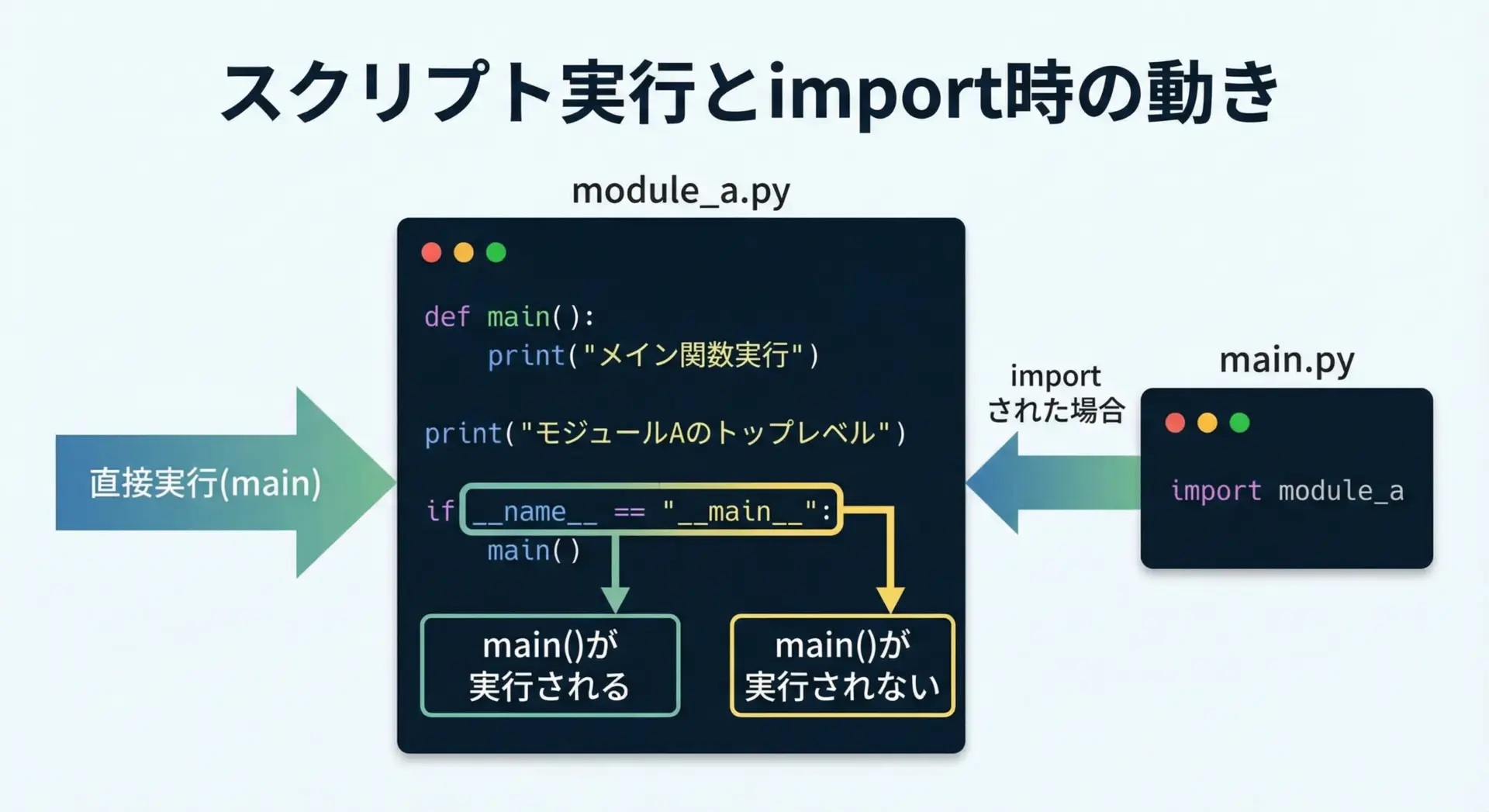

if __name__ == “__main__”とimportの関係

Pythonファイルにはよく次のようなブロックが登場します。

if __name__ == "__main__":

main()これは「このファイルがスクリプトとして直接実行されたときだけmain()を実行する」という意味です。

簡単な例を示します。

# util_script.py

def greet(name: str) -> None:

print(f"Hello, {name}!")

def main():

greet("World")

if __name__ == "__main__":

# このファイルが直接実行されたときだけ呼ばれる

main()# main.py

import util_script # ここではutil_script.main()は自動実行されない

util_script.greet("Python")2通りの実行結果を確認します。

python util_script.pyと直接実行:

Hello, World!python main.pyと実行:

Hello, Pythonこの仕組みによって、モジュールとしてimportしたときに副作用的な処理(mainの実行など)を防ぐことができます。

テスト可能で再利用しやすいコードを書くためにも重要なパターンです。

型ヒント用のimportと循環import対策

Python 3.5以降では、型ヒントを使って関数の引数や戻り値の型を明示できますが、型ヒントのためだけにimportしたい場合があります。

このときに問題となるのが循環importです。

Python 3.7以降では、from __future__ import annotationsやtyping.TYPE_CHECKINGを活用することで、循環importを回避しながら型ヒントを記述できます。

# user.py

from __future__ import annotations

from typing import TYPE_CHECKING

if TYPE_CHECKING:

# 型チェック時だけimportされる

from group import Group

class User:

def __init__(self, name: str) -> None:

self.name = name

self.group: "Group | None" = None # 前方参照のため文字列で型を書く# group.py

from __future__ import annotations

from typing import TYPE_CHECKING

if TYPE_CHECKING:

from user import User

class Group:

def __init__(self, name: str) -> None:

self.name = name

self.members: list["User"] = []ここでは、実行時にはuserとgroupが互いをimportしないため、循環importが発生しません。

一方で、型チェッカーやIDEはTYPE_CHECKINGブロック内のimportを認識するため、型情報に基づいた補完などは有効なままです。

Pythonのimportエラーの原因と対処法

ModuleNotFoundError(No module named)の原因と直し方

ModuleNotFoundErrorは、Pythonが指定されたモジュールを見つけられないときに発生するエラーです。

典型的なメッセージは次のようになります。

ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'主な原因と対処法を整理します。

1つ目はライブラリがそもそもインストールされていないケースです。

この場合は、pip install ライブラリ名でインストールします。

pip install numpy2つ目は仮想環境が異なるケースです。

別の仮想環境でインストールしたnumpyを、現在の環境からは参照できない、という状況がよくあります。

which pythonやpip showなどで、利用中のPythonとpipがどの環境か確認するとよいです。

3つ目は自作モジュールのパスが通っていないケースです。

Pythonはsys.pathに列挙されたディレクトリを探索しますが、そこに自作モジュールのディレクトリが含まれていないと見つけてもらえません。

後述するパス関連の確認ポイントと合わせてチェックすると、原因を特定しやすくなります。

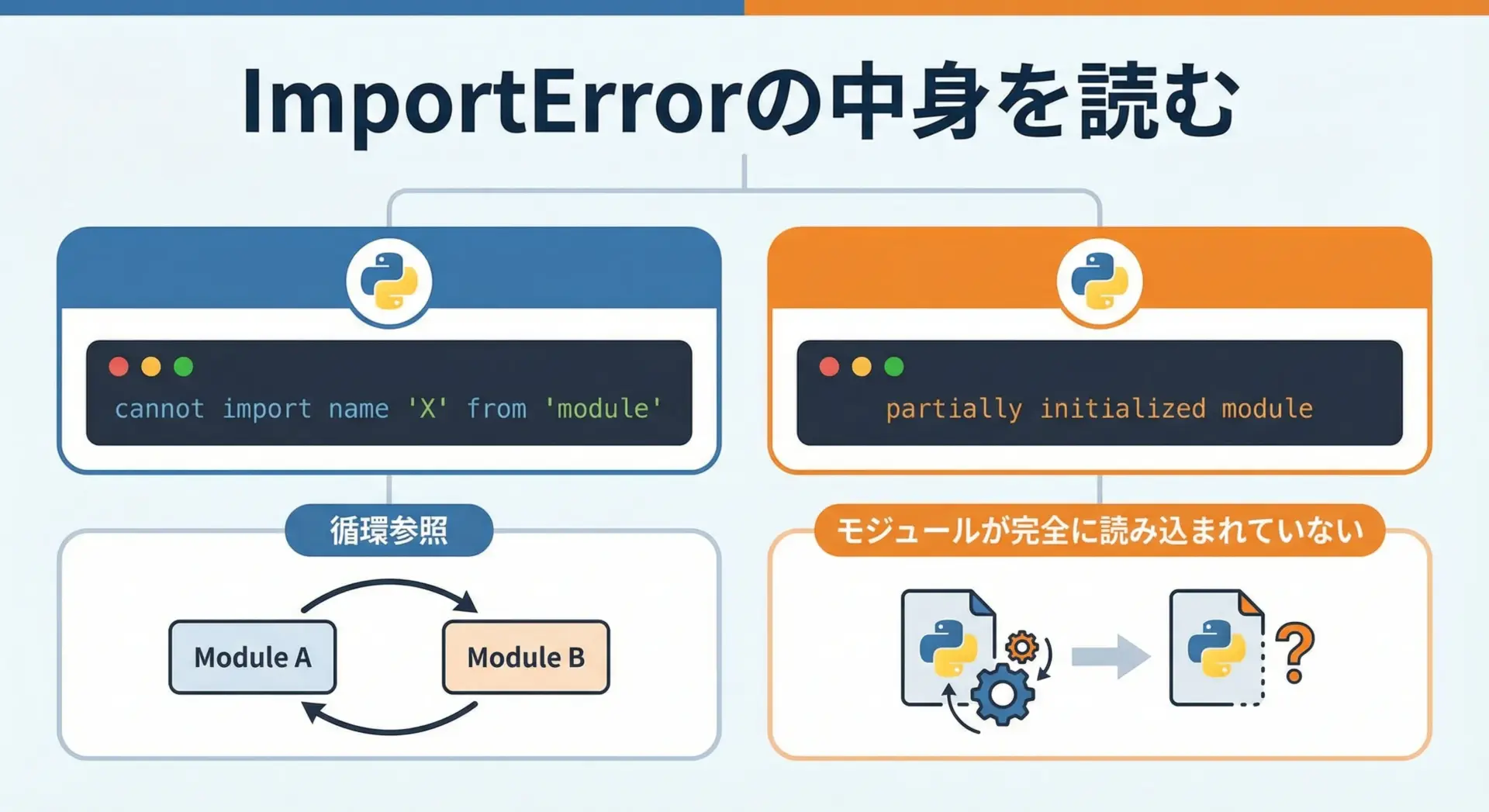

ImportErrorの典型パターンとデバッグ方法

ImportErrorは、モジュール自体は見つかったものの、指定した名前が見つからないなどのときに発生します。

代表的なパターンを見てみましょう。

ImportError: cannot import name 'foo' from 'my_module'この場合は、次のような可能性を疑います。

- スペルミスをしている

- モジュールにその名前が実際には定義されていない

- __init__.pyで再exportされていないため、パッケージ直下からは見えない

まずは、該当モジュールを直接開いて、その名前が定義されているか、または__all__に含まれているかを確認します。

もう1つよくあるメッセージが次のものです。

ImportError: cannot import name 'X' from partially initialized module 'Y'これは循環importが疑われるメッセージで、片方のモジュールをimportする途中で、もう片方のモジュールが再度最初のモジュールをimportしようとした場合などに発生します。

この場合の解決策は、後述する「循環import」のセクションで詳しく説明します。

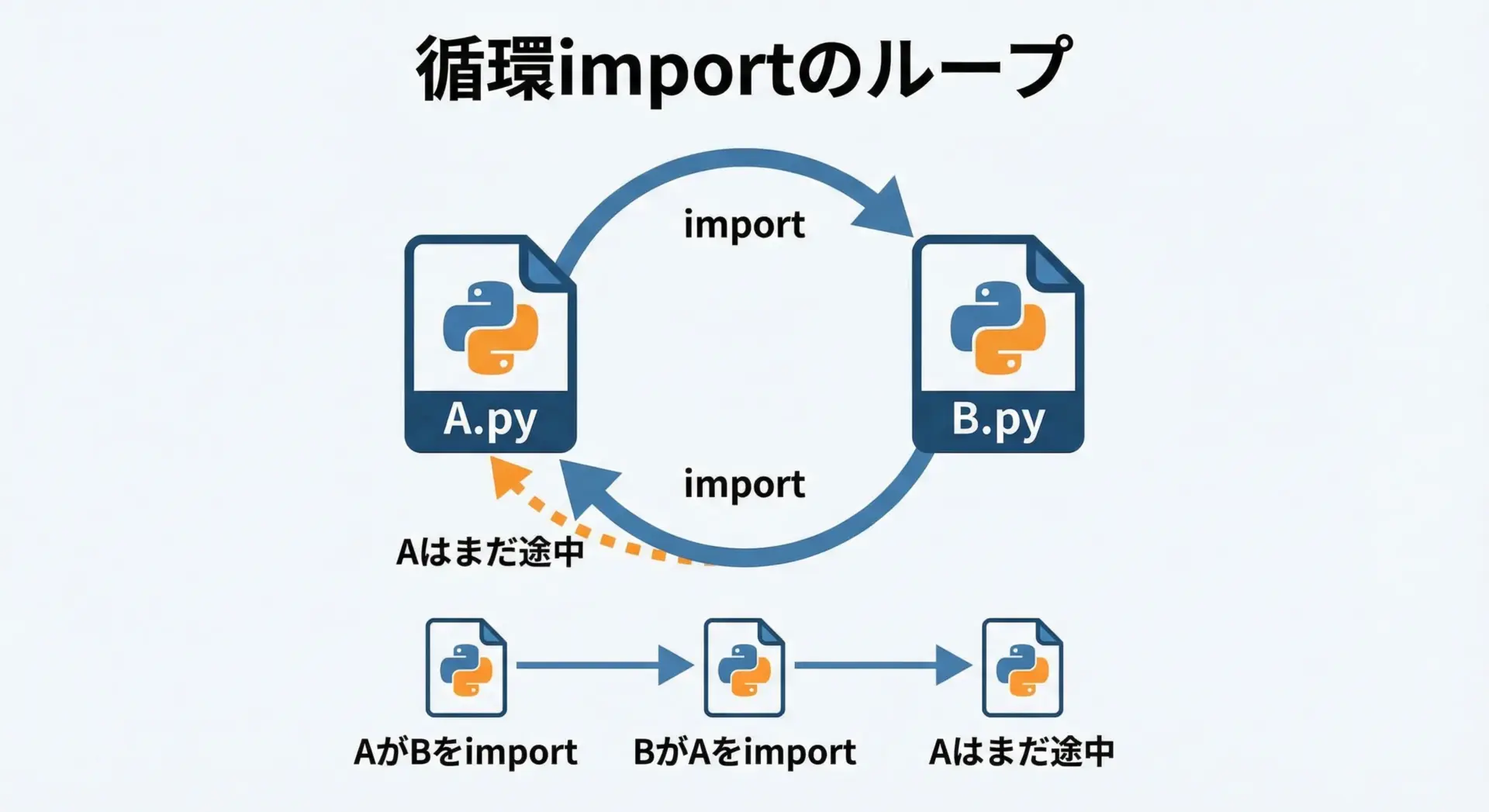

循環import(circular import)が起きる仕組みと解決パターン

循環importは、2つ以上のモジュールが互いに相手をimportし合うことで、初期化が最後まで完了しない状態になる現象です。

典型的な例を考えてみます。

# a.py

from b import func_b

def func_a():

print("A")

func_b()# b.py

from a import func_a

def func_b():

print("B")

func_a()この状態でimport aを行うと、次のような流れになります。

- Pythonが

aを読み込もうとする aの先頭にfrom b import func_bがあるため、今度はbのimportを開始bの先頭にfrom a import func_aがあるが、aはまだ読み込み途中のため、完全には初期化されていない- ここでpartially initialized moduleにアクセスしてしまい、ImportErrorが発生する

解決パターンとしては次のような方法が考えられます。

- 設計を見直して依存方向を一方向にする

共通の処理を別モジュールに切り出し、そこに依存させる。 - importを関数内に移動する

実行時にだけ必要なimportであれば、関数の中でimportすることで循環を避けられることがあります。

# b.py

def func_b():

from a import func_a # 関数内で遅延import

print("B")

func_a()- 型ヒントだけの依存ならTYPE_CHECKINGを使う

すでに紹介したtyping.TYPE_CHECKINGを活用し、実行時にはimportしないようにする。

循環importは、モジュール設計のサインと捉えて、責務をきれいに分離する方向で解消するのが理想的です。

パス関連のエラー(sys.path, カレントディレクトリ)の確認ポイント

Pythonは、sys.pathに登録されたディレクトリを上から順番に探索して、モジュールを見つけようとします。

パス関連の問題をデバッグするときは、まずsys.pathを確認すると原因が見つかることが多いです。

import sys

for p in sys.path:

print(p)/path/to/current/project

/usr/lib/python3.11

/usr/lib/python3.11/lib-dynload

/path/to/venv/lib/python3.11/site-packages

...自作モジュールが見つからない場合は、次のようなポイントを確認します。

- スクリプトを実行しているカレントディレクトリが、想定している位置になっているか

- プロジェクトルートを

sys.pathに追加する必要がないか - 実行方法(プロジェクトルートで

python -m パッケージ名.モジュール名を使う)を見直せないか

一時的なデバッグとしてsys.path.append()でパスを追加することもできますが、本番コードに書き込むのは推奨されません。

できるだけ適切なフォルダ構成と実行方法で解決する方が安全です。

仮想環境(venv)とimportエラーの注意点

仮想環境(venvやcondaなど)を使っている場合、環境ごとにインストールされているパッケージが異なるため、どの環境でスクリプトを実行しているかがimportの成否に直結します。

次のようなポイントを確認すると、トラブルを避けやすくなります。

- アクティブな仮想環境を確認する

ターミナルのプロンプトに(venv)のような表示があるか、which pythonでパスを確認します。 - pipとpythonが同じ環境を指しているか確認する

仮想環境内のpipを使わずに、グローバルのpipでインストールしてしまうと、期待した環境から見えなくなります。

which python

which pip- IDEやエディタのインタプリタ設定

VS CodeやPyCharmなどのIDEでは、プロジェクトごとに使用するPythonインタプリタを指定します。ここが意図した仮想環境になっているか確認することが重要です。

仮想環境を正しく使うことで、プロジェクトごとに依存関係を分離でき、importエラーも減らせるため、特にサードパーティライブラリを多用するプロジェクトでは必須の技術になっています。

まとめ

Pythonのimportは、標準ライブラリ・サードパーティ・自作モジュールをつなぎ合わせるための基礎機能でありながら、プロジェクト構成やエラー対処とも深く結びついた重要なテーマです。

本記事では、基本構文からalias、相対importと絶対import、よく使う実践的パターンやエラーの原因と対策までを体系的に整理しました。

ここで紹介したベストプラクティスとデバッグの視点を身につけておくことで、importに関するトラブルは大幅に減り、より大規模で保守しやすいPythonコードを書けるようになります。