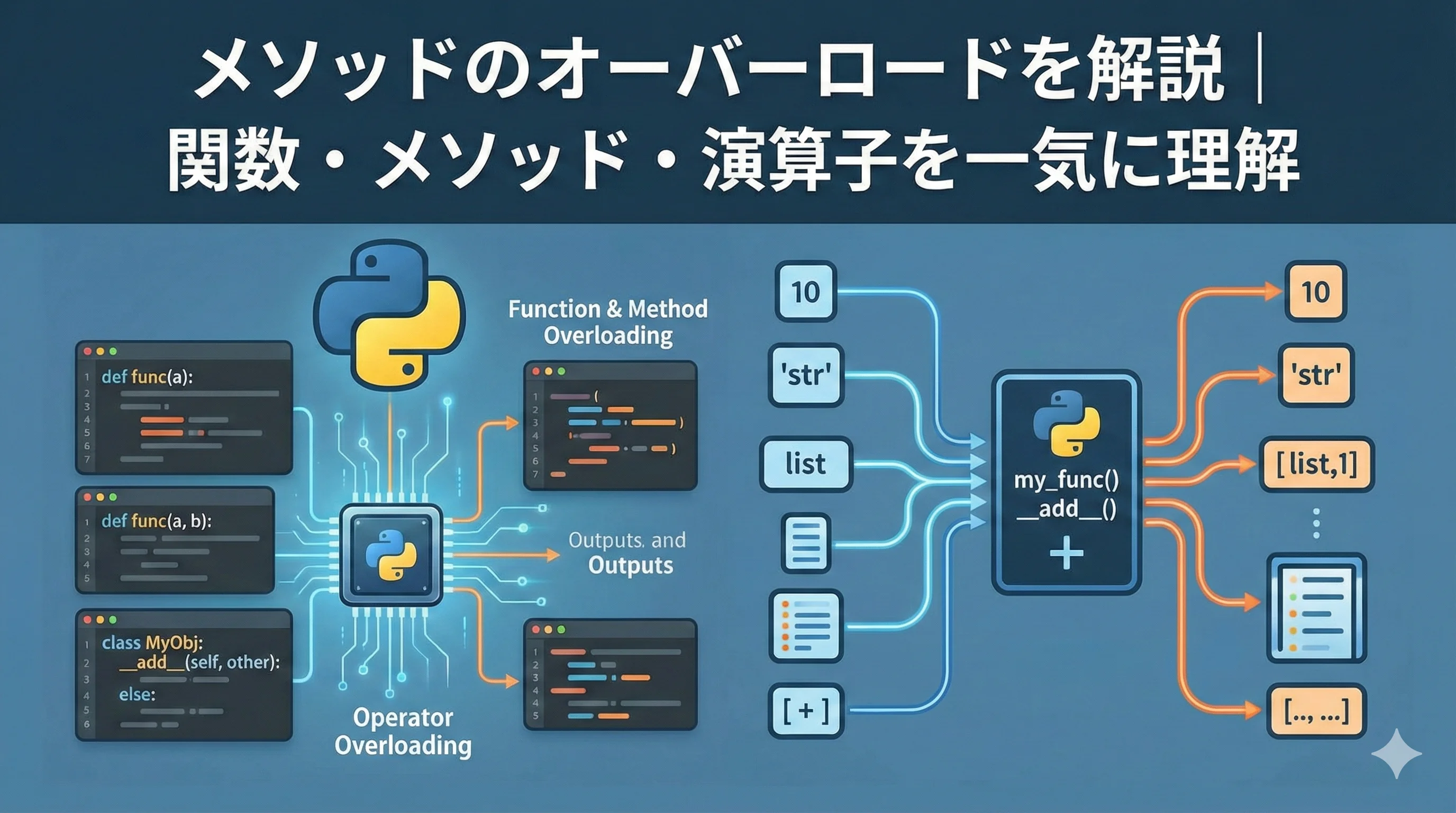

Pythonではメソッドのオーバーロードは、JavaやC++などと比べると少し独特な扱いになります。

ただし、工夫することで関数・メソッド・演算子の「オーバーロード的な振る舞い」を柔軟に実現できます。

本記事では、Pythonの考え方に沿いながら、実装パターンを図解とコード例で丁寧に解説していきます。

Pythonのメソッドオーバーロードとは

オーバーロードの基本概念とメリット

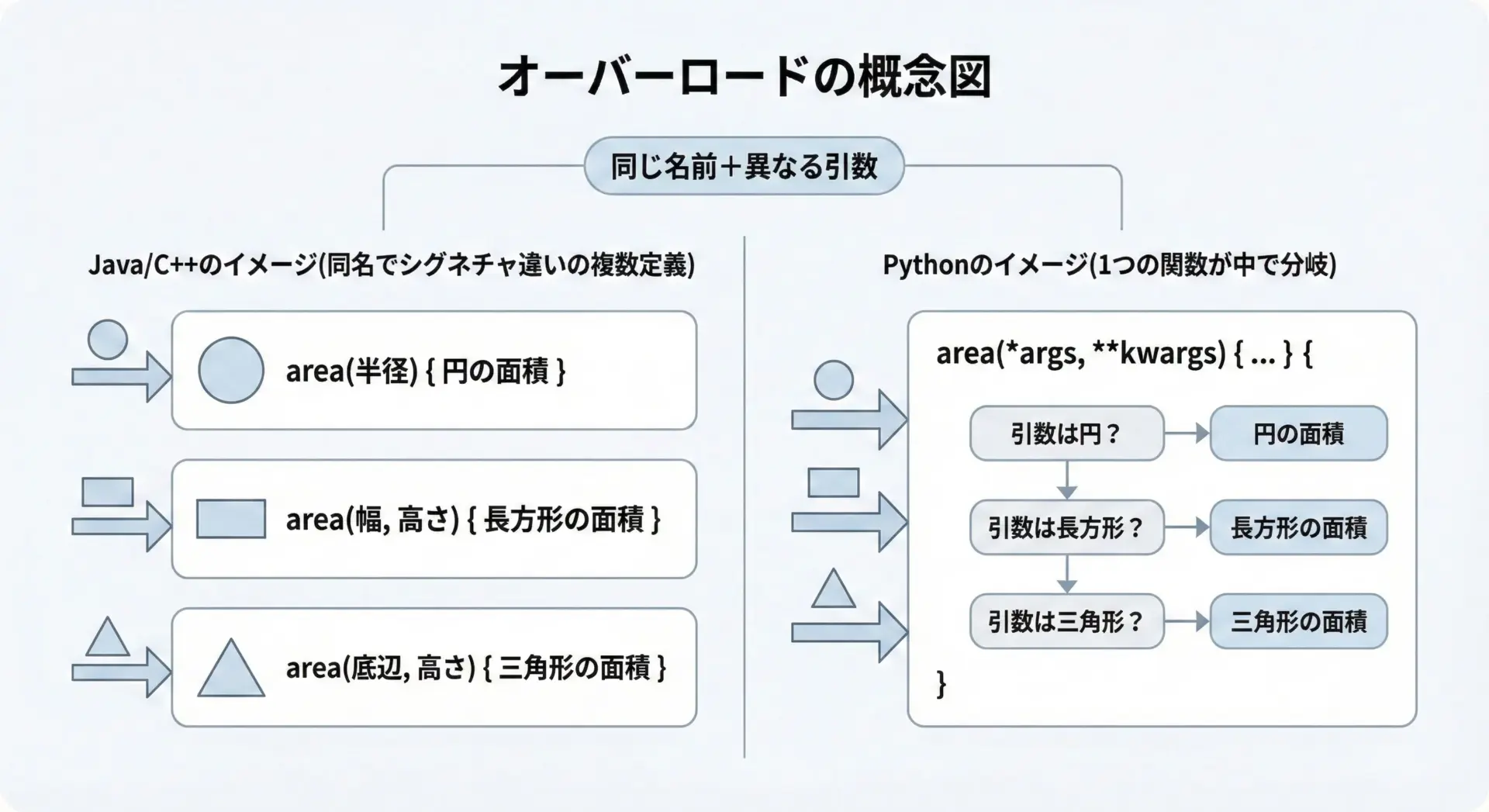

オーバーロード(overload)とは、同じ名前の関数(メソッド)を、引数の個数や型を変えて複数定義する機能のことです。

呼び出し時の引数に応じて、最適な実装が自動的に選ばれるという考え方です。

たとえば、図形の面積を求めるareaという関数を考えると、円用、長方形用、三角形用といった複数のバリエーションを、同じ名前areaで提供できると便利です。

オーバーロードを使うメリットとしては、次のような点があります。

文章で整理すると、コードを使う側の視点と、作る側の視点の両面から有効です。

- 使う側は「何をしたいか」に集中でき、関数名を覚える負担が減る

- 作る側は、1つの概念を1つの名前に集約でき、APIの設計がシンプルになる

- 型ごとに処理を分けても、呼び出し側のコードは統一したままにできる

PythonがJavaやC++と違う点

JavaやC++では、次のように同じ名前のメソッドを複数定義できます。

// Javaの例

int add(int a, int b) { ... }

double add(double a, double b) { ... }

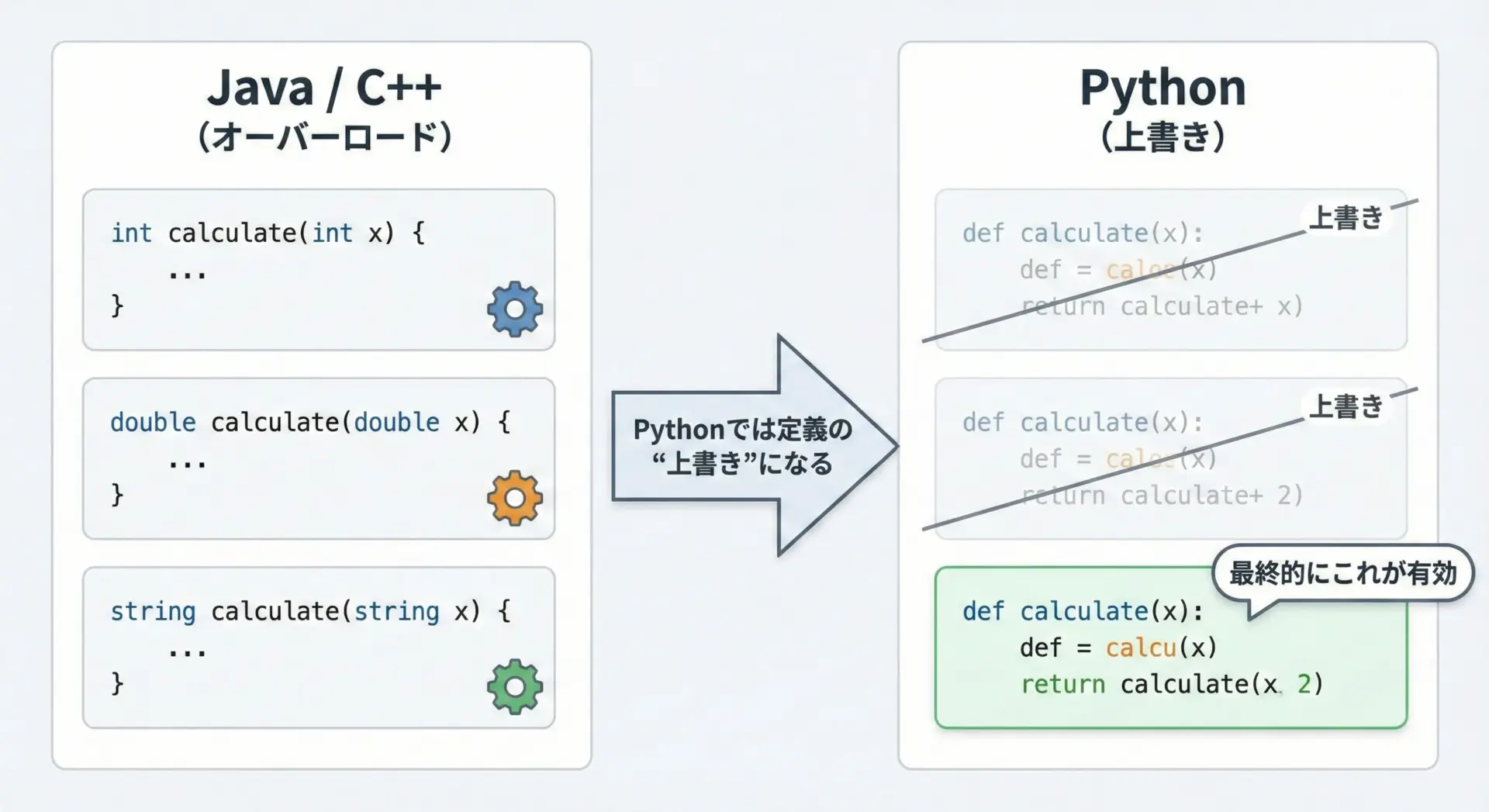

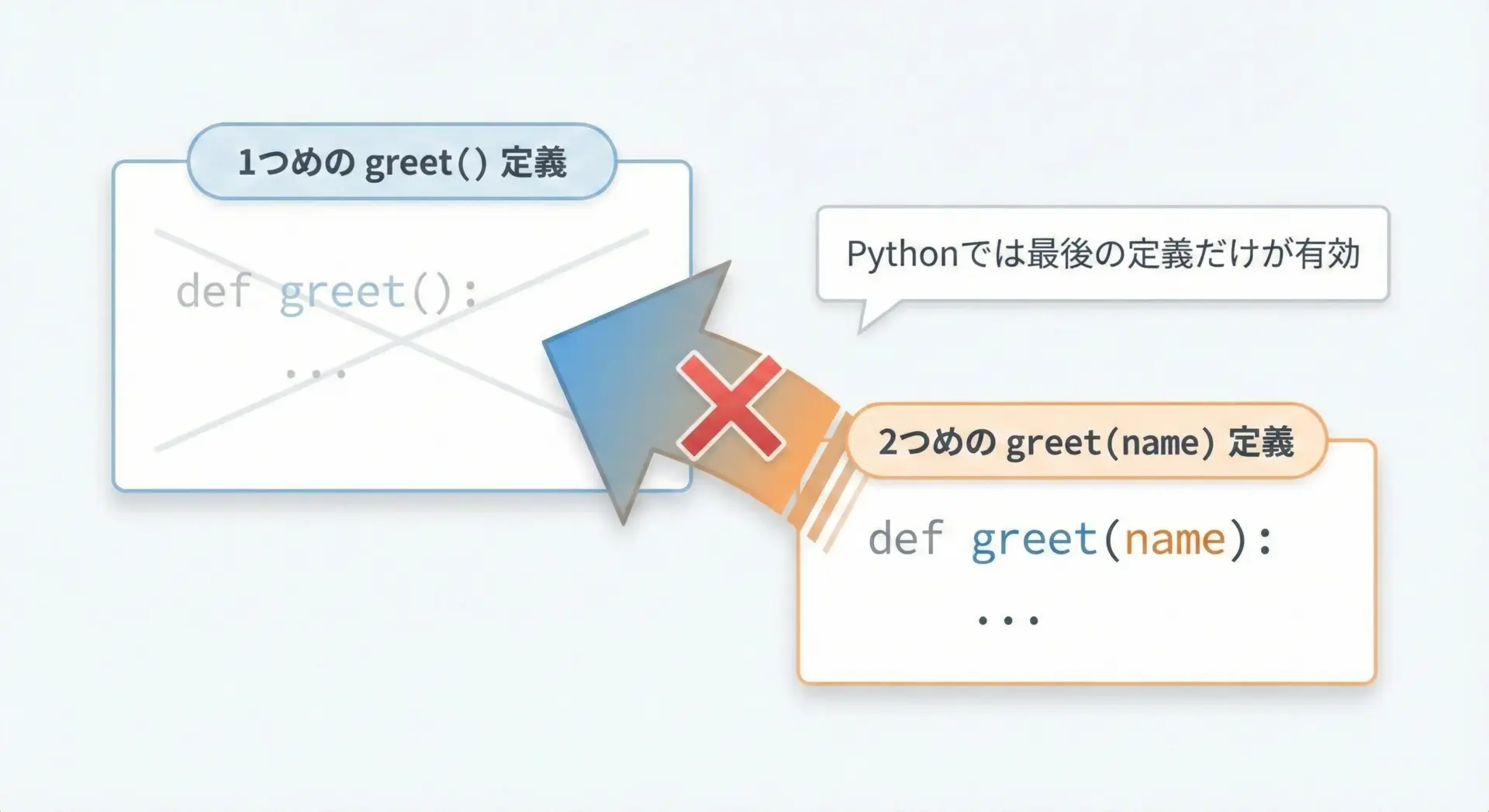

String add(String a, String b) { ... }しかしPythonでは、同じ名前の関数やメソッドを複数定義すると、後から定義したものが前の定義を上書きしてしまいます。

def add(a, b):

return a + b

def add(a, b, c):

return a + b + c

print(add(1, 2)) # これはどうなる?上のコードはエラーになります。

なぜなら、2つ目のadd定義によって、最初のaddが完全に上書きされており、Pythonから見えるadd関数は「引数3つを期待するもの」だけになっているからです。

このように、PythonにはJava/C++のような「シグネチャによる自動切り替え」は存在しません。

その代わり、引数の扱い方を工夫してオーバーロード的な振る舞いを実現します。

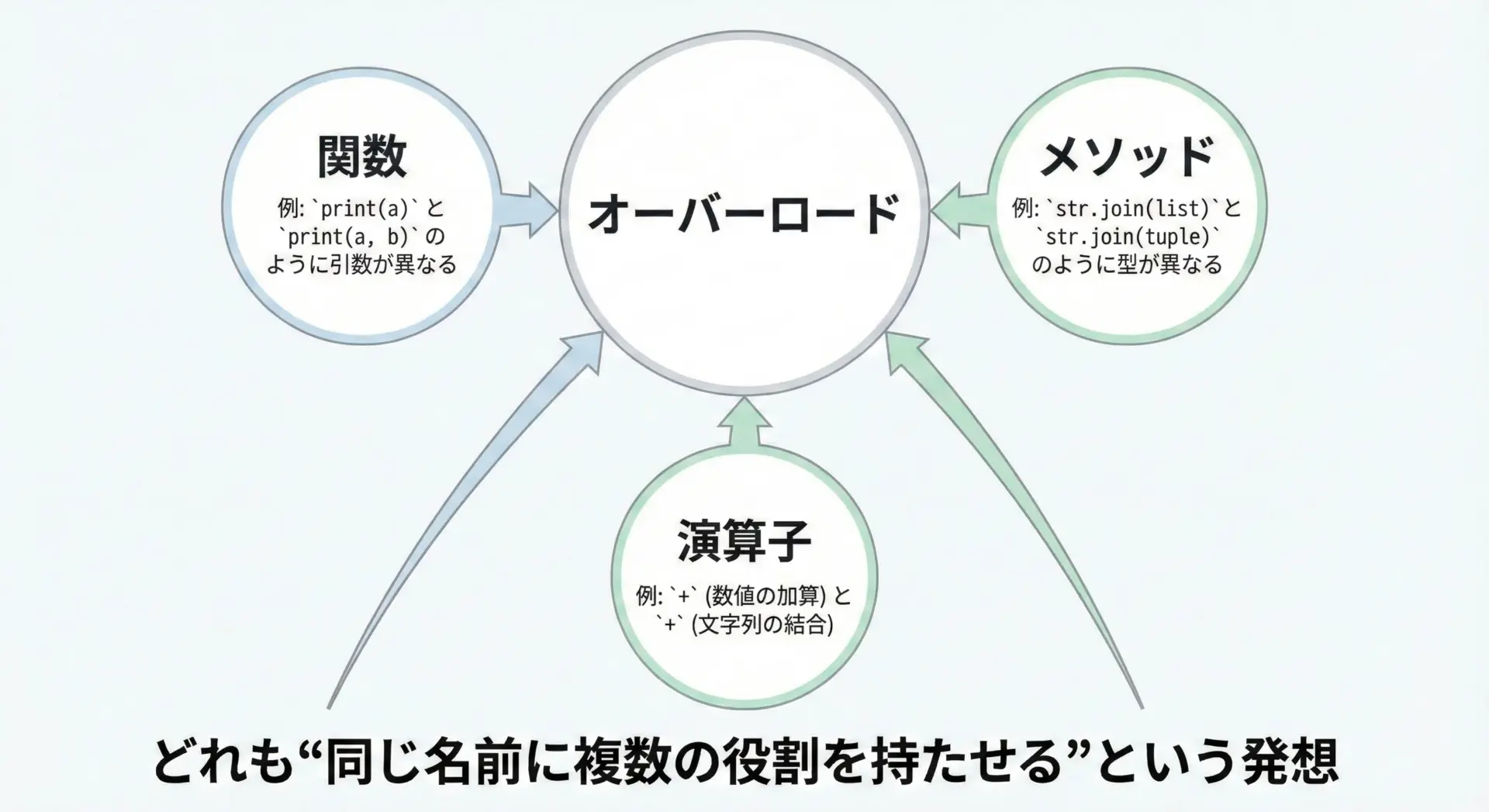

関数・メソッド・演算子オーバーロードの関係

Pythonでは、オーバーロードと呼ばれるものが大きく3つの場面で登場します。

- 関数オーバーロード

- メソッドオーバーロード

- 演算子オーバーロード

どれも「同じ名前に複数の役割を持たせる」という共通の発想に基づいています。

ただし、実際の仕組みや書き方は少しずつ異なります。

- 関数オーバーロード

デフォルト引数、*args、**kwargs、functools.singledispatchなどを使って、1つの関数で引数に応じて処理を分岐します。 - メソッドオーバーロード

クラスのメソッドでも基本は関数と同じ考え方ですが、selfや@classmethod、@staticmethodなどとの組み合わせを意識する必要があります。 - 演算子オーバーロード

__add__や__eq__といった特殊メソッドを定義することで、+や==といった演算子に独自の意味を持たせます。

次のセクションから、それぞれを具体的に見ていきます。

Pythonの関数オーバーロード

Pythonに公式な関数オーバーロードはあるか

Pythonには、Javaのような「シグネチャによる関数オーバーロード」の仕組みは標準では備わっていません。

同名の関数を複数定義することはできず、最後に定義したものだけが有効になります。

def greet():

print("Hello")

def greet(name):

print(f"Hello, {name}")

greet() # TypeError になるこの場合、2つ目のgreet(name)だけが有効で、Pythonはgreet()を「引数が足りない呼び出し」とみなしてTypeErrorを出します。

実行例を確認してみます。

def greet():

print("Hello")

def greet(name):

print(f"Hello, {name}")

try:

greet()

except TypeError as e:

print("TypeError:", e)

greet("Alice")TypeError: greet() missing 1 required positional argument: 'name'

Hello, Aliceこのように、Pythonでは「複数定義」ではなく「1つの関数で柔軟に受ける」という発想に切り替えることが重要です。

デフォルト引数で擬似オーバーロードを実装

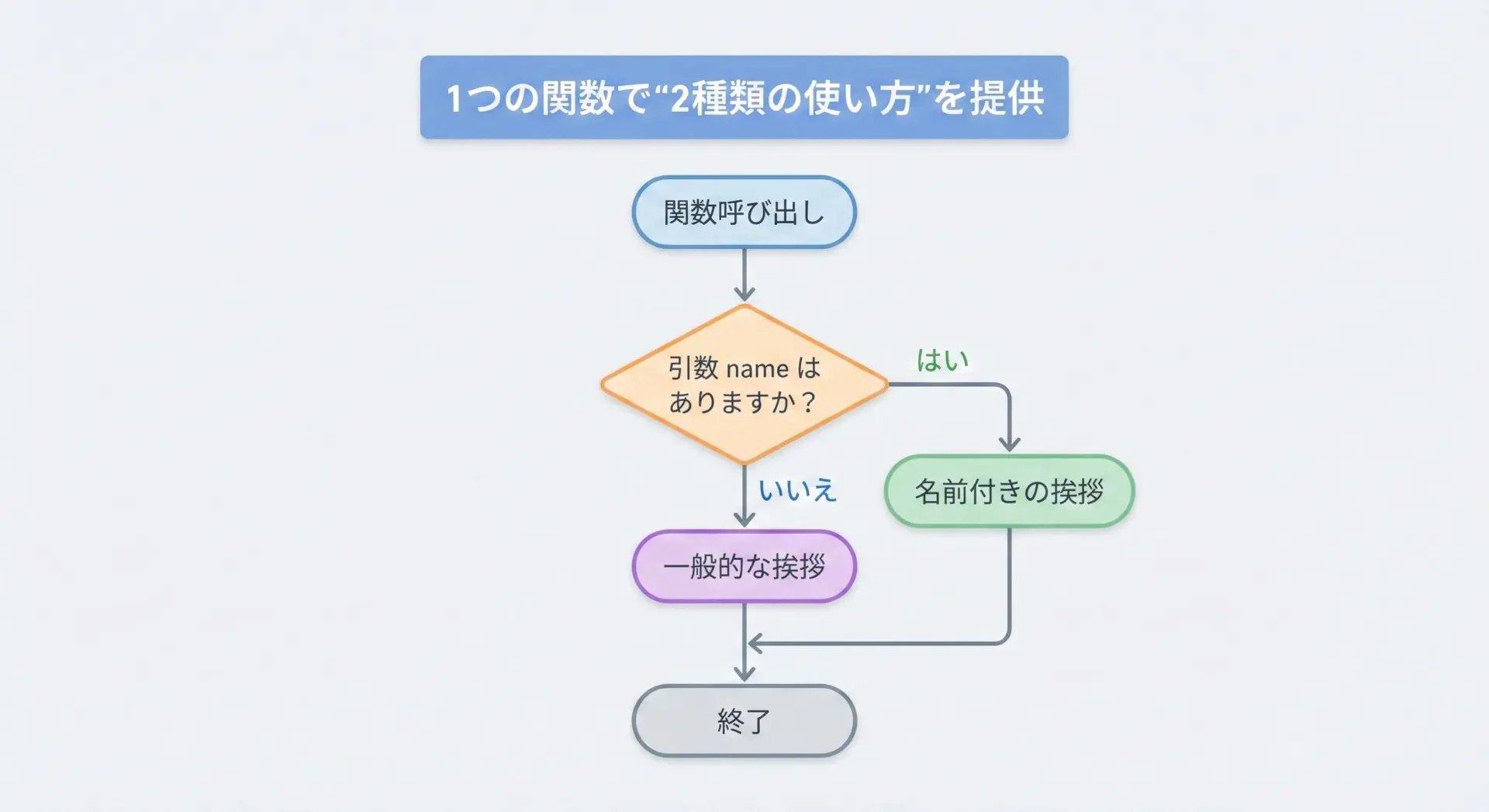

もっともシンプルな「擬似オーバーロード」の方法は、デフォルト引数を利用することです。

引数にデフォルト値を設定し、呼び出し時に引数が省略されたかどうかで処理を分けます。

def greet(name=None):

"""name があれば名前付きで、なければ一般的な挨拶をする関数"""

if name is None:

print("Hello")

else:

print(f"Hello, {name}")

greet() # 引数なし

greet("Bob") # 引数ありHello

Hello, Bobこの書き方では、呼び出し側は2種類の使い方を選べる一方で、実装側は1つの関数だけを管理すればよいという利点があります。

応用として、引数の数が少し違うケースもデフォルト引数で吸収できます。

def power(base, exp=2):

"""べき乗を計算する。exp を省略すると 2 乗として扱う"""

return base ** exp

print(power(3)) # 3^2

print(power(2, 3)) # 2^39

8このように、「単純に引数が増えるだけ」のようなケースは、デフォルト引数だけで十分にオーバーロード的な振る舞いを表現できます。

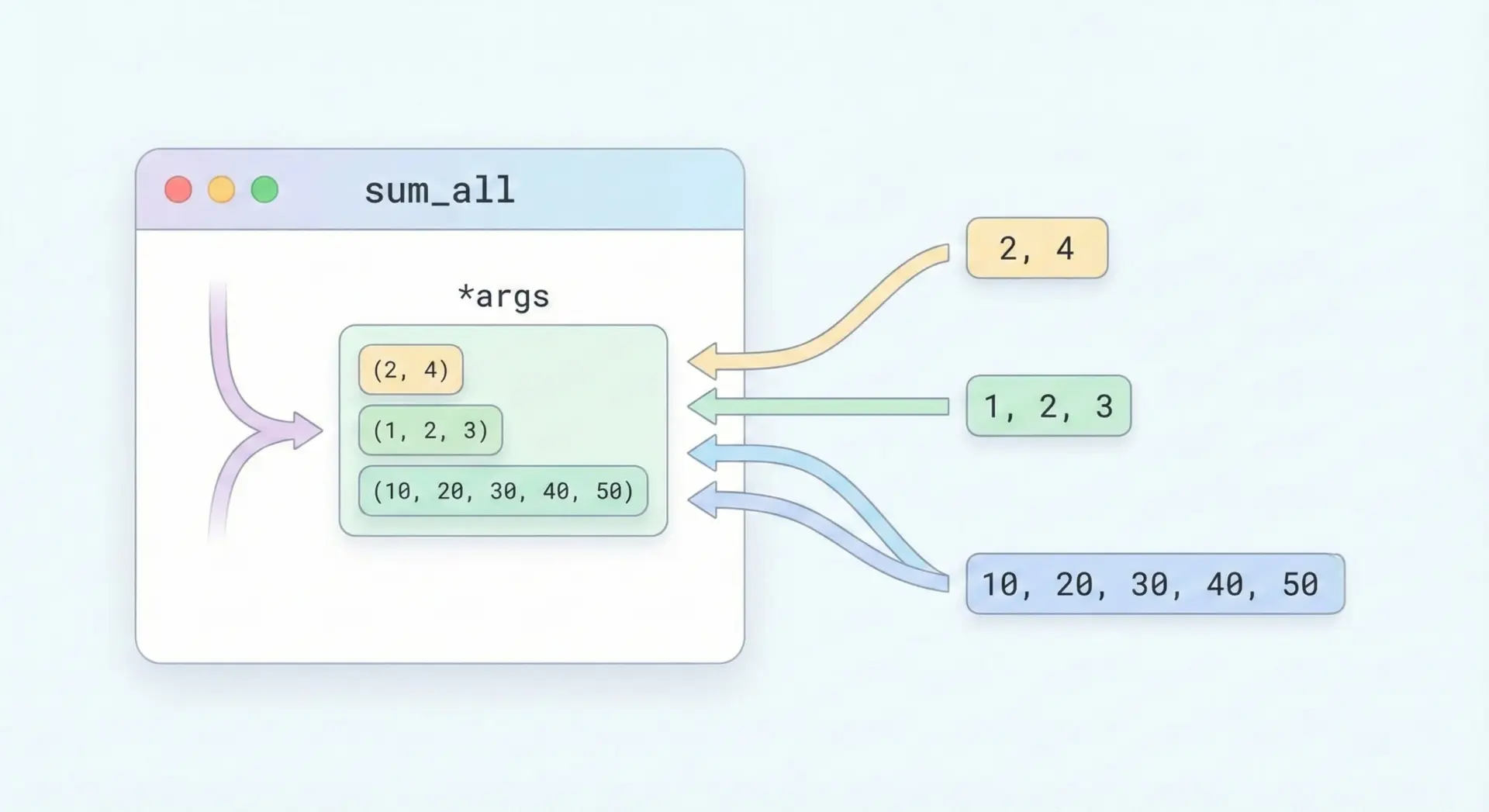

*argsや**kwargsで柔軟な引数を受け取る

*argsや**kwargsを使うと、「引数の個数や名前が異なるさまざまな呼び出し」を1つの関数で受け止めることができます。

def describe_person(name, *traits, **extra):

"""

name: 名前(必須)

*traits: 性格や特徴(任意個)

**extra: 年齢や職業などの追加情報(キーワード引数)

"""

print(f"Name: {name}")

if traits:

print("Traits:", ", ".join(traits))

if extra:

for key, value in extra.items():

print(f"{key.capitalize()}: {value}")

# いろいろな呼び出し方

describe_person("Alice")

print("-----")

describe_person("Bob", "kind", "smart")

print("-----")

describe_person("Charlie", "active", age=30, job="Engineer")Name: Alice

-----

Name: Bob

Traits: kind, smart

-----

Name: Charlie

Traits: active

Age: 30

Job: Engineerこのように*argsと**kwargsを組み合わせることで、「複数パターンの呼び出し」を1つの関数に集約できます。

Javaなどでシグネチャを分けていた設計も、多くの場合このようにまとめられます。

ただし、あまりにも柔軟にしすぎると、「関数の使い方がわかりにくくなる」というデメリットもあります。

そのため、仕様をドキュメントや型ヒントで丁寧に説明することが大切です。

functools.singledispatchによる関数オーバーロード

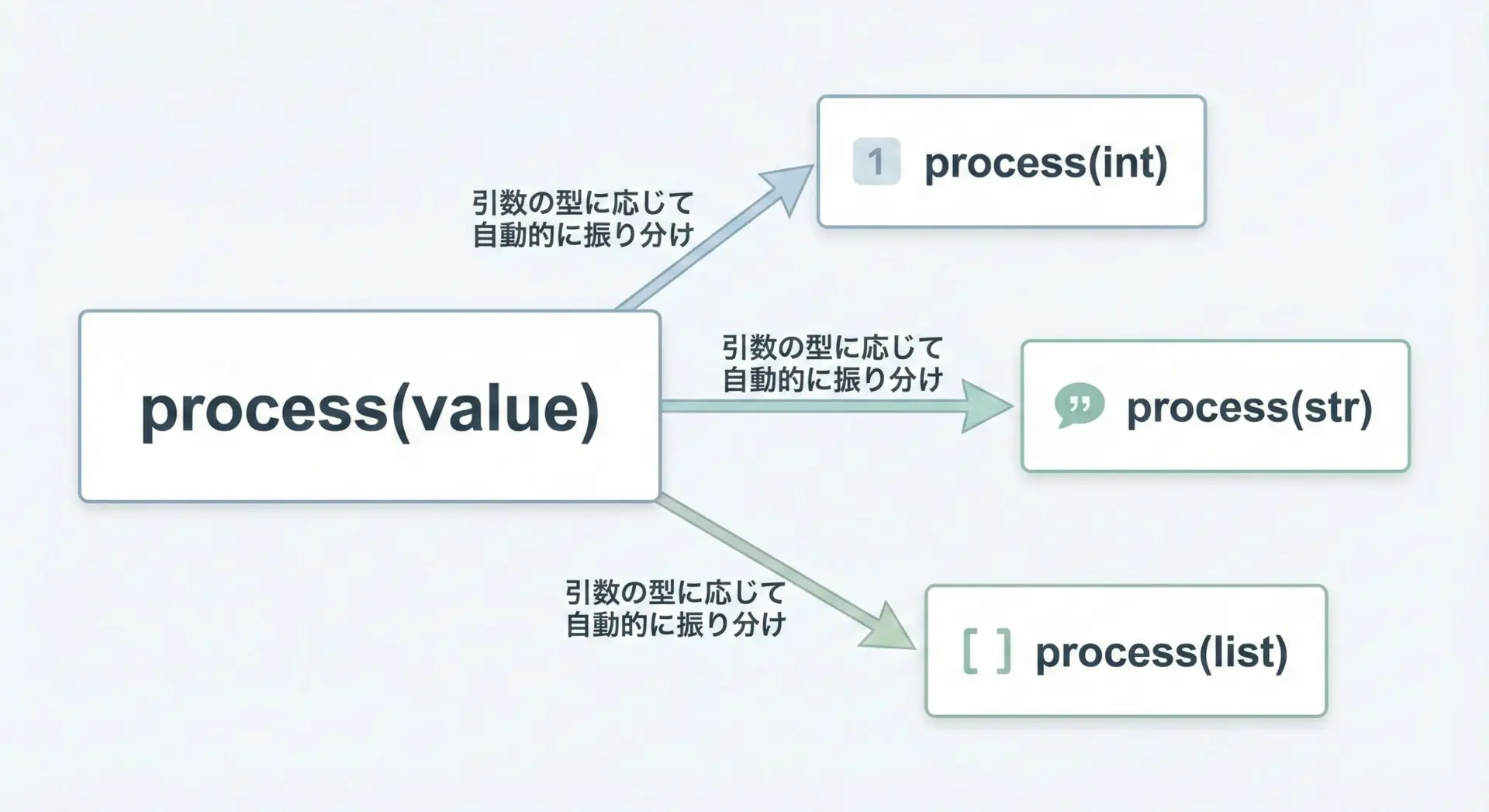

Python 3.4以降では、functools.singledispatchを使って「型に応じた関数オーバーロード的な動作」を実現できます。

これは「最初の引数の型」に応じて、適切な実装を呼び出す仕組みです。

from functools import singledispatch

@singledispatch

def show(value):

"""デフォルトの実装(対応する型がなければこれが使われる)"""

print(f"[default] {value!r}")

@show.register

def _(value: int):

print(f"[int] {value} (二倍: {value * 2})")

@show.register

def _(value: str):

print(f"[str] '{value}' (長さ: {len(value)})")

@show.register

def _(value: list):

print(f"[list] 要素数: {len(value)}, 中身: {value}")

show(10)

show("hello")

show([1, 2, 3])

show(3.14) # 対応していない型(float)はデフォルト実装が呼ばれる[int] 10 (二倍: 20)

[str] 'hello' (長さ: 5)

[list] 要素数: 3, 中身: [1, 2, 3]

[default] 3.14ここでは、1つの関数名showに対して、型ごとの実装を登録しています。

singledispatchを使うときのポイント

@singledispatchを付けた関数は「デフォルト実装」になります。- 型ごとの実装は

@show.registerで登録し、引数の型ヒントでどの型に対応するかを指定します。 - オーバーロードの基準になるのは最初の引数の型だけです。

クラスメソッド版のsingledispatchmethodも存在しますが、ここでは関数版に絞って説明しました。

後のセクションのメソッドオーバーロードと合わせて理解すると、より強力に活用できます。

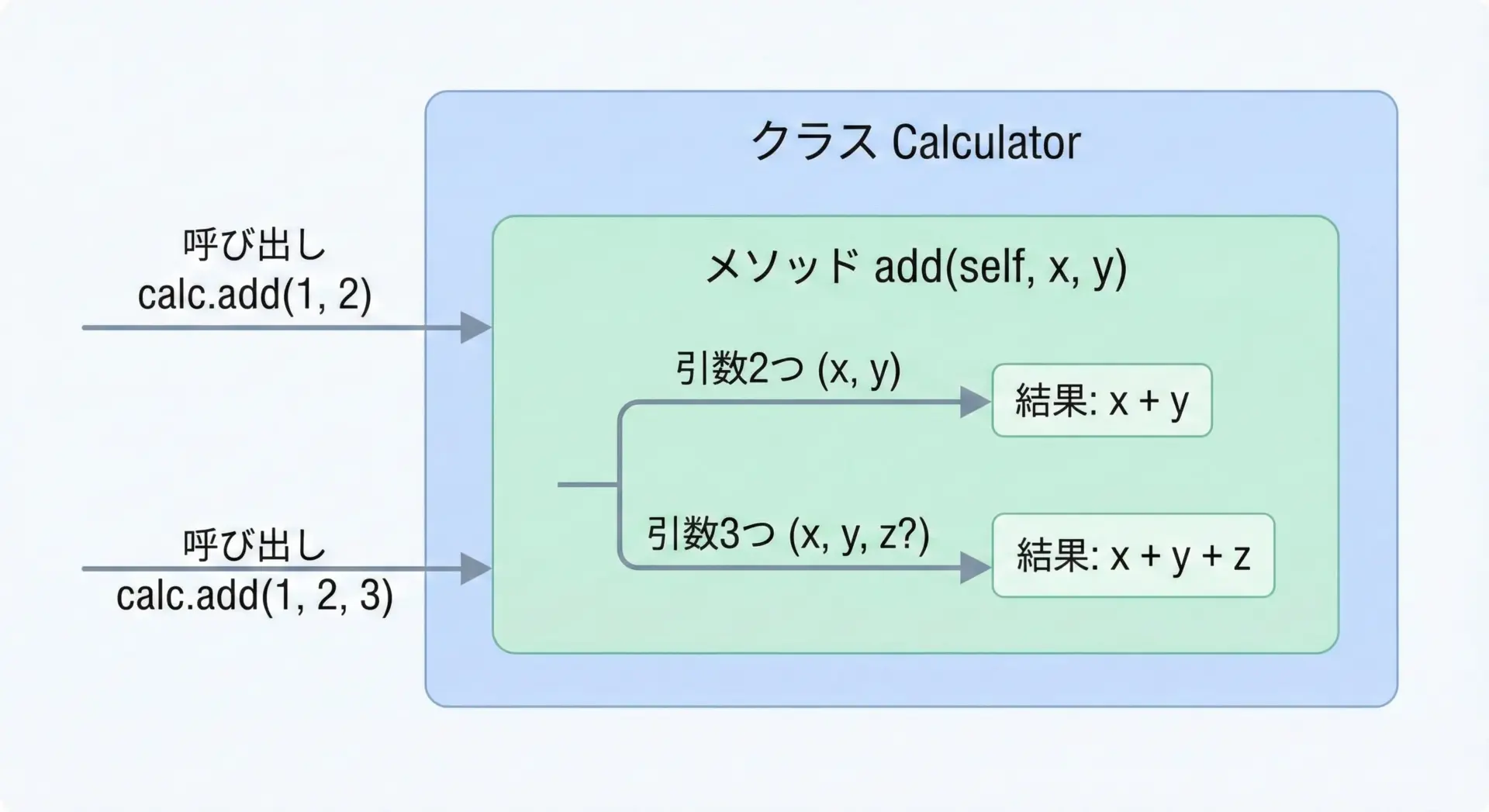

Pythonのメソッドオーバーロード

クラス内でのメソッドオーバーロードの考え方

クラスのメソッドも関数と同じく、同じ名前を複数定義すると上書きされてしまいます。

そのため、Pythonにおける「メソッドオーバーロード」も、実際には1つのメソッドで引数を柔軟に扱うことで表現します。

class Calculator:

def add(self, *args):

"""引数の個数に応じて加算を行うメソッド"""

if not args:

return 0

elif len(args) == 2:

a, b = args

return a + b

elif len(args) == 3:

a, b, c = args

return a + b + c

else:

# それ以外の個数はエラーにする

raise TypeError("add() は 0, 2, 3 個の引数にのみ対応しています")

calc = Calculator()

print(calc.add())

print(calc.add(1, 2))

print(calc.add(1, 2, 3))0

3

6このようにクラスのメソッドでも*argsやデフォルト引数を組み合わせて「オーバーロード的な挙動」を実現できます。

実装の基本方針は、関数オーバーロードと同じです。

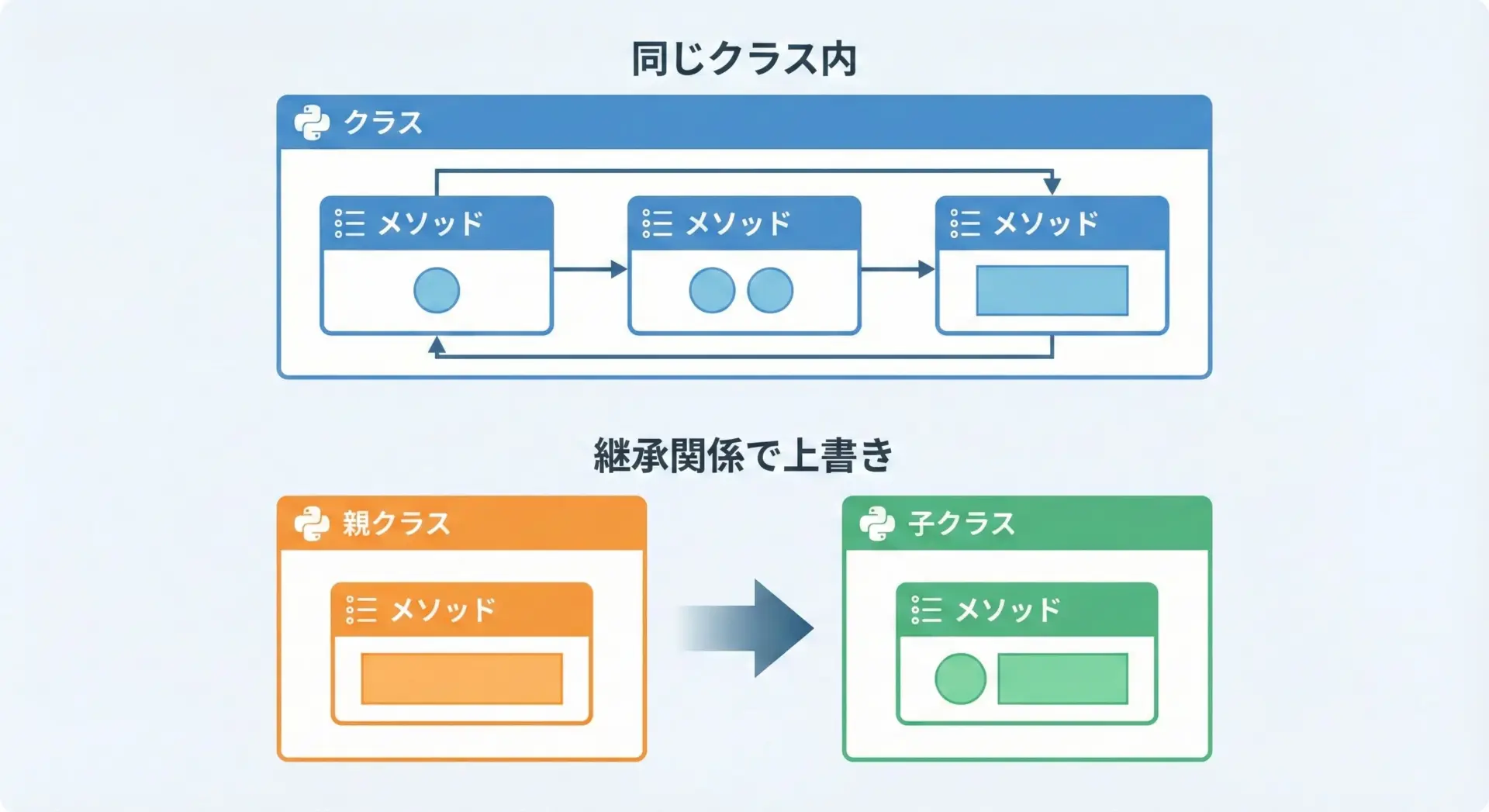

メソッドオーバーロードとオーバーライドの違い

ここで混同しやすい概念がオーバーロード(overload)とオーバーライド(override)です。

Pythonでは、どちらもよく登場しますが、意味は明確に異なります。

- オーバーロード

同じクラス(またはモジュール)内で、同じ名前の関数やメソッドを「引数違い」で複数用意する考え方です。Pythonでは前述の通り、形式的なオーバーロード構文はなく、1つの関数で分岐する形を取ります。 - オーバーライド

親クラスに定義されたメソッドを、子クラスで同じ名前のメソッドとして定義し直す(上書きする)ことです。こちらはPythonでも一般的に行われます。

class Animal:

def speak(self):

print("...")

class Dog(Animal):

def speak(self):

# 親クラスの speak を「オーバーライド」している

print("Woof!")

animal = Animal()

dog = Dog()

animal.speak() # ...

dog.speak() # Woof!...

Woof!この例では、Dog.speakがAnimal.speakをオーバーライドしています。

Pythonのオブジェクト指向では、オーバーライドは頻繁に登場する重要な仕組みなので、オーバーロードと混同しないようにしましょう。

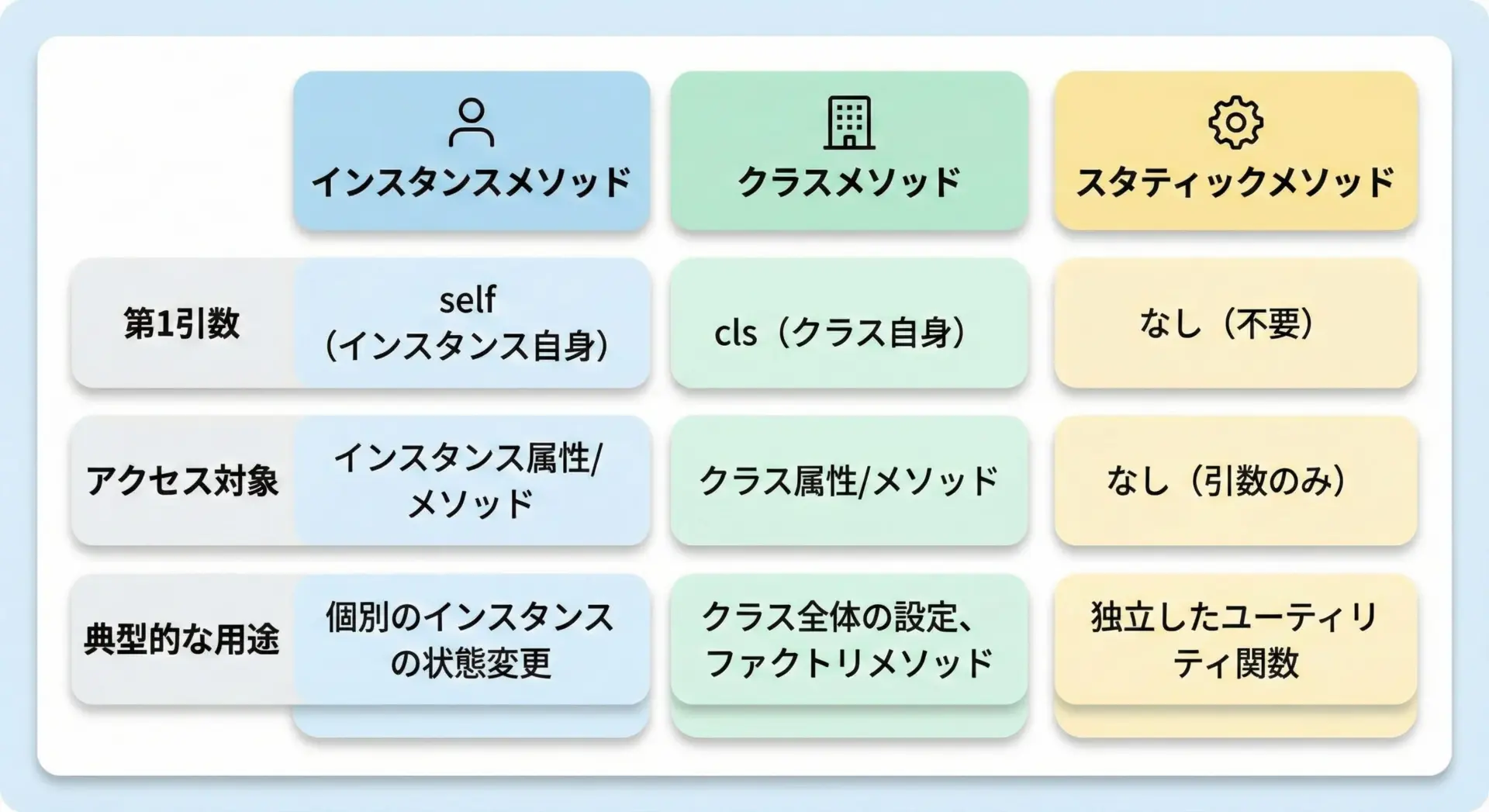

@classmethodや@staticmethodとオーバーロード

Pythonでは、クラスのメソッドには大きく3種類あります。

- インスタンスメソッド(通常のメソッド)

- クラスメソッド(

@classmethod) - スタティックメソッド(

@staticmethod)

まとめると、次のような違いがあります。

| 種類 | デコレータ | 第1引数 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| インスタンスメソッド | なし | self | 個々のインスタンスの状態に基づく処理 |

| クラスメソッド | @classmethod | cls | クラス全体に関する処理、別コンストラクタ |

| スタティックメソッド | @staticmethod | なし | クラスに関連する汎用関数 |

これらそれぞれで、デフォルト引数や*argsを使った「オーバーロード的なメソッド」を実装できます。

class Person:

def __init__(self, name):

self.name = name

# 別コンストラクタのようなクラスメソッド

@classmethod

def from_fullname(cls, first, last):

return cls(f"{first} {last}")

# ユーティリティ的なスタティックメソッド

@staticmethod

def format_name(name, upper=False):

if upper:

return name.upper()

return name

p1 = Person("Alice")

p2 = Person.from_fullname("Bob", "Smith") # クラスメソッドの利用

print(Person.format_name(p1.name))

print(Person.format_name(p2.name, upper=True))Alice

BOB SMITHここでは、format_nameメソッドが引数upperの有無によって挙動を変える「擬似オーバーロード」になっています。

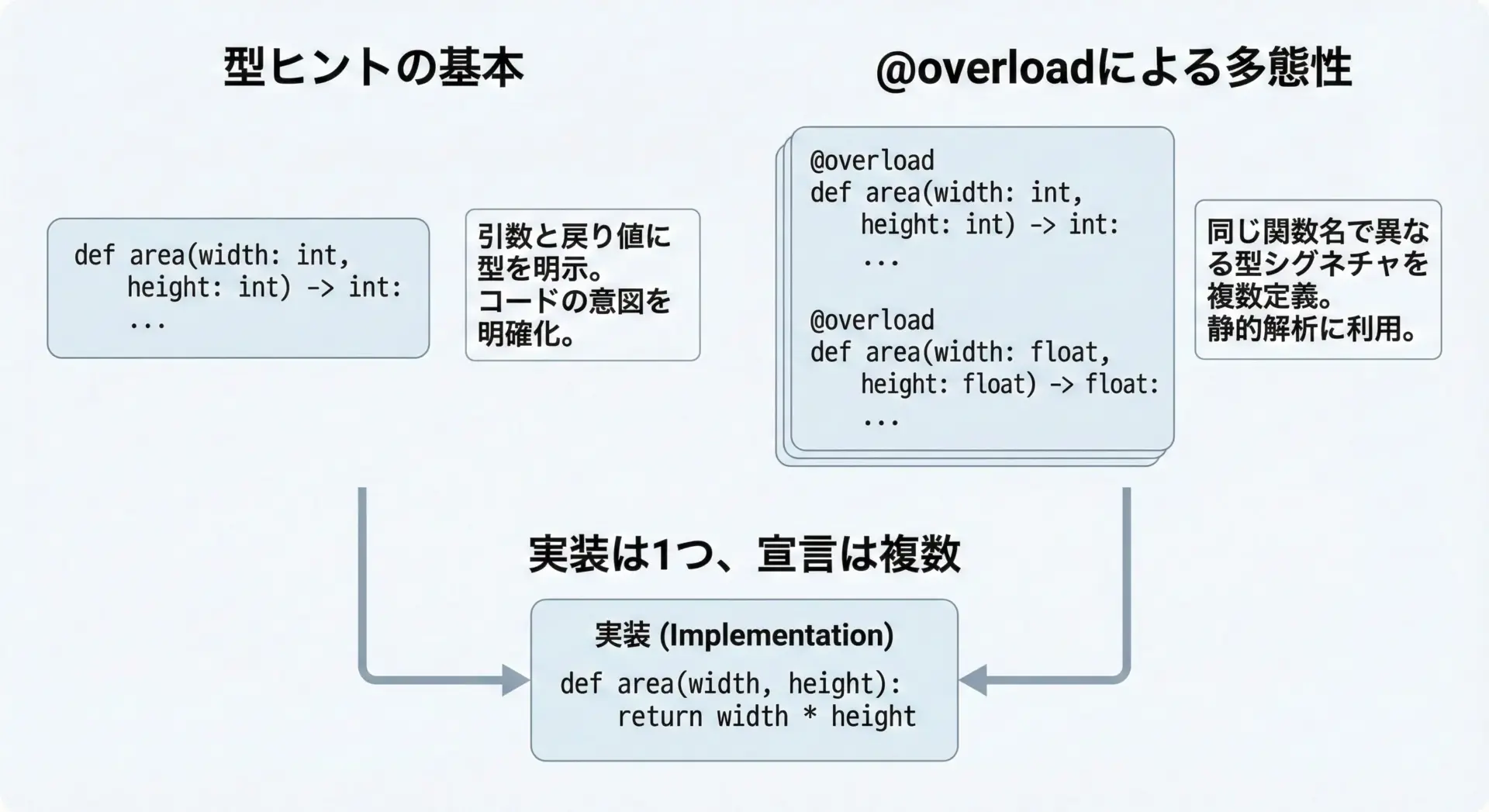

型ヒントとオーバーロード

Pythonの型ヒント(typing)を使うと、静的型チェッカ(例: mypy)向けに「オーバーロード宣言」を行うことができます。

ここでは、typing.overloadを利用します。

ポイントは、実行時には「実装は1つだけ」という点です。

複数の@overloadは、あくまで型チェッカに対する宣言であり、実体となる実装は最後に1つだけ定義します。

from typing import overload, Union

@overload

def repeat(value: int, times: int) -> list[int]:

...

@overload

def repeat(value: str, times: int) -> list[str]:

...

def repeat(value, times):

"""value の型に応じて、同じ値を times 回並べたリストを返す"""

return [value] * times

print(repeat(1, 3))

print(repeat("a", 4))[1, 1, 1]

['a', 'a', 'a', 'a']ここでの流れは次の通りです。

@overload付きの2つのrepeatは、「型チェック用の宣言」として扱われます。- その後に定義した

repeat(value, times)が、実際に実行される関数です。 - IDEやmypyなどは、

@overloadの宣言を読み取り、引数と戻り値の型を推論します。

このパターンを使うと、実装はシンプルに保ちつつ、利用側には「オーバーロードされたAPI」として見せることができます。

Pythonの演算子オーバーロード

演算子オーバーロードの基本と用途

演算子オーバーロードとは、自作クラスに対して+や==などの演算子の動作を定義することです。

Pythonでは、クラスの特殊メソッドを定義することで実現します。

よく使われる用途としては、次のようなものがあります。

- ベクトルや行列などの数学的オブジェクトを

+や*で操作できるようにする - 金額や単位付きの値を、数値と似た感覚で扱えるようにする

- ドメイン固有のオブジェクト(例えば日付範囲、期間など)に直感的な演算子を提供する

演算子オーバーロードの利点は、「利用側のコードが非常に読みやすくなる」ことです。

ただし、本来の意味からかけ離れた挙動を定義すると混乱を招くため、設計には注意が必要です。

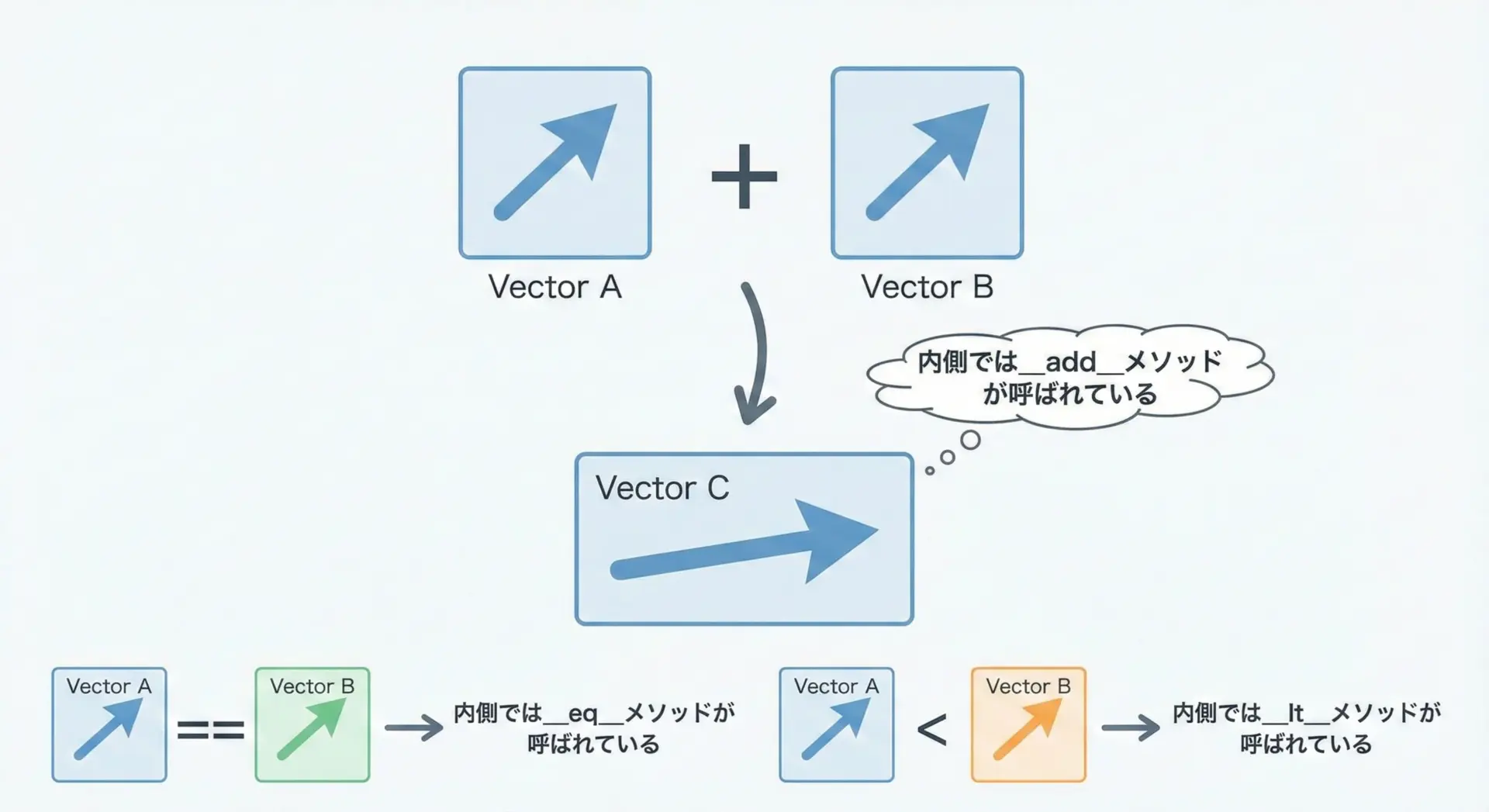

__add__などの特殊メソッドで演算子をオーバーロード

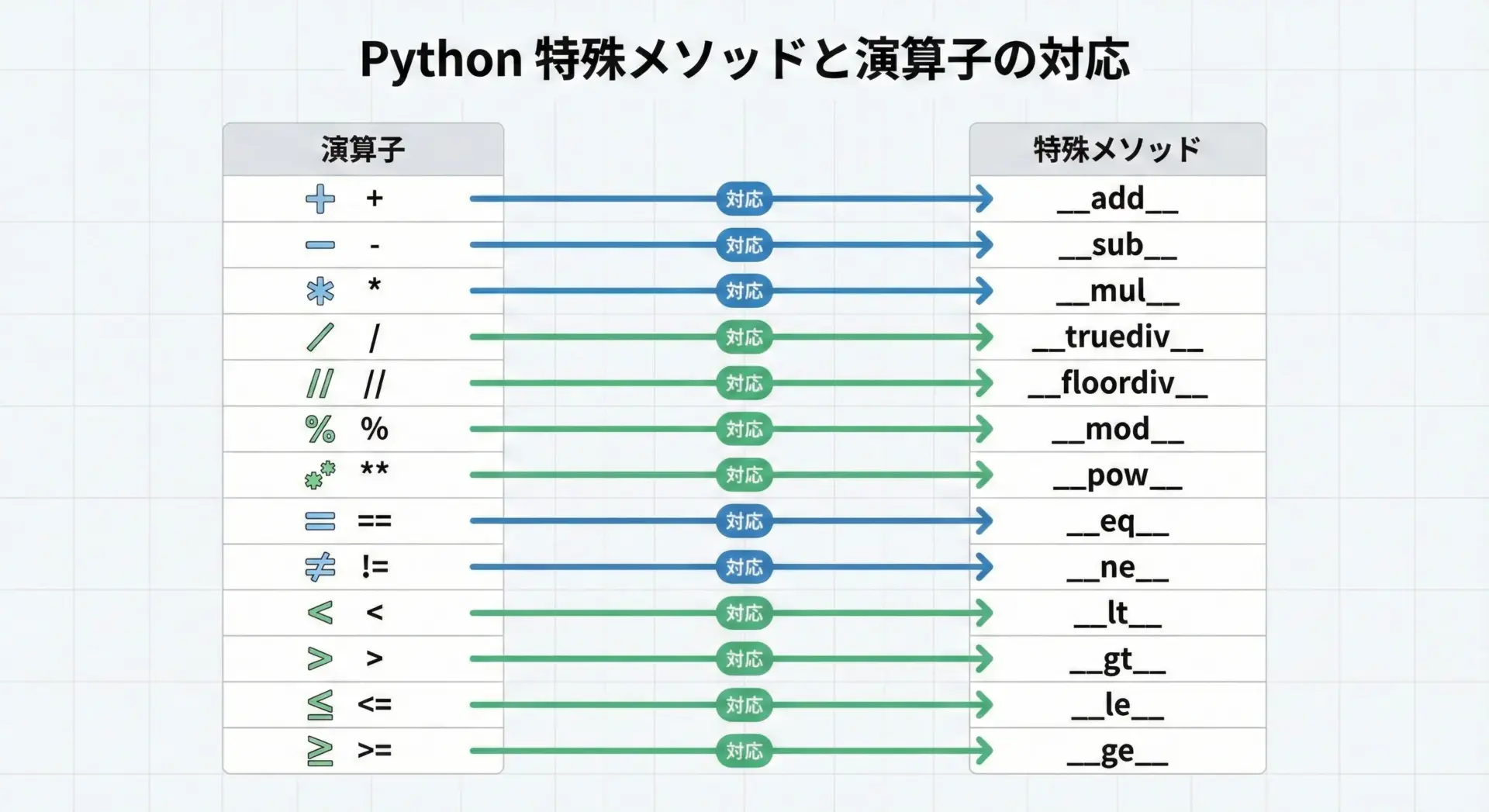

Pythonでは、演算子と特殊メソッドの対応が決まっています。

例えば+は__add__、-は__sub__です。

ベクトルクラスを例に、+演算子をオーバーロードしてみましょう。

class Vector2D:

"""2次元ベクトルを表すクラス"""

def __init__(self, x, y):

self.x = x

self.y = y

def __add__(self, other):

"""self + other の挙動を定義する"""

if not isinstance(other, Vector2D):

return NotImplemented # 他の型との加算には対応しない

return Vector2D(self.x + other.x, self.y + other.y)

def __repr__(self):

return f"Vector2D({self.x}, {self.y})"

v1 = Vector2D(1, 2)

v2 = Vector2D(3, 4)

v3 = v1 + v2 # 内部的には v1.__add__(v2) が呼ばれる

print(v3)Vector2D(4, 6)ここではv1 + v2という直感的な記述でベクトルの加算ができるようになりました。

内部的にはv1.__add__(v2)が呼ばれています。

NotImplemented を返す理由

__add__内で、対応していない型の相手が来たときにはNotImplementedを返しています。

これはPythonに「この組み合わせの演算はこのクラス側では対応していない」と伝えるための特別な値です。

これを返すことで、Pythonは次に「相手側の__radd__を試す」など、別の候補を検討できます。

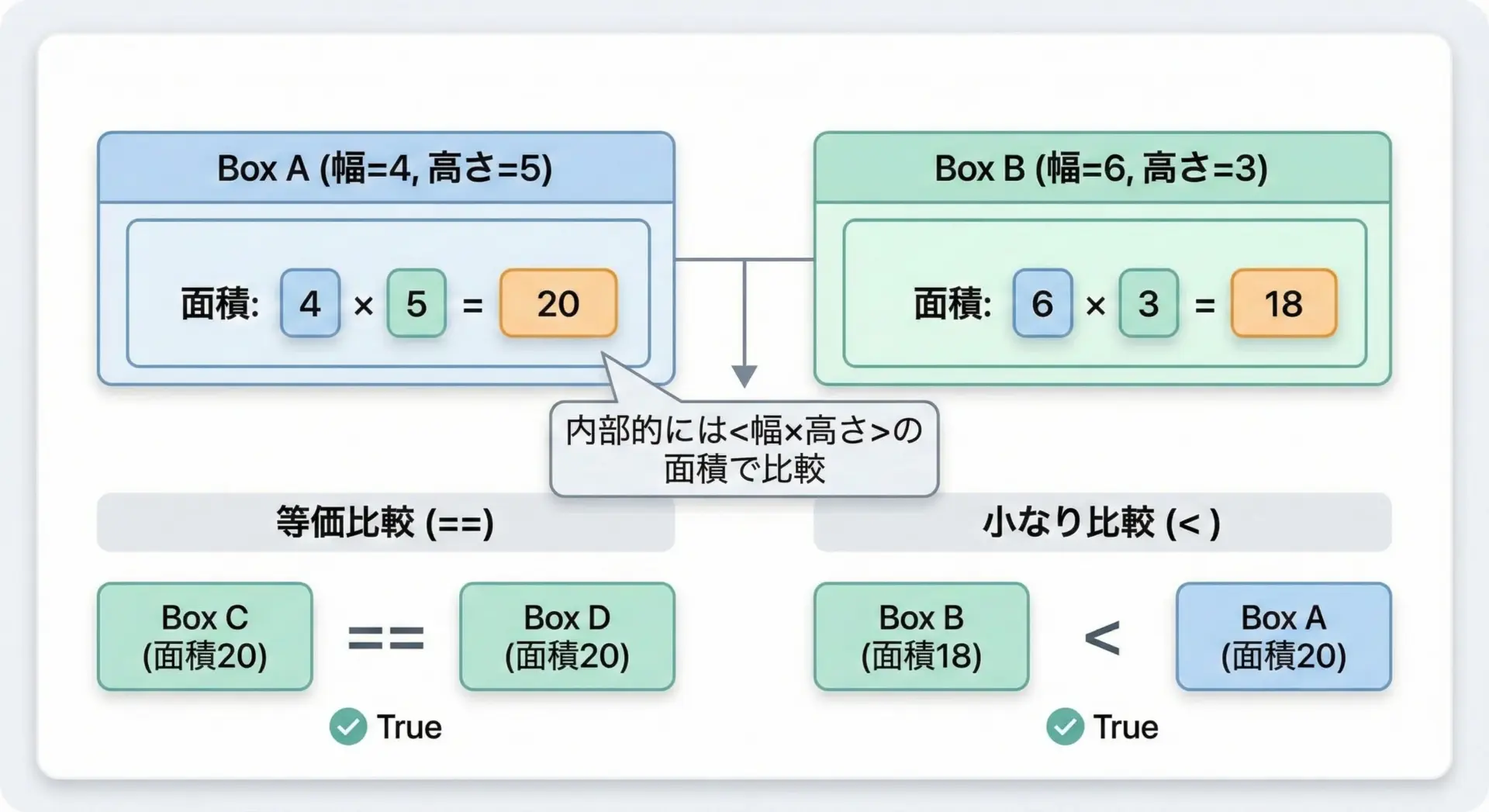

比較演算子オーバーロード

比較演算子==や<なども、特殊メソッドでオーバーロードできます。

代表的な対応は次の通りです。

| 演算子 | 特殊メソッド |

|---|---|

== | __eq__ |

!= | __ne__ |

< | __lt__ |

<= | __le__ |

> | __gt__ |

>= | __ge__ |

たとえば、面積で比較できるRectangleクラスを定義してみます。

class Rectangle:

"""長方形を表すクラス"""

def __init__(self, width, height):

self.width = width

self.height = height

@property

def area(self):

return self.width * self.height

def __eq__(self, other):

if not isinstance(other, Rectangle):

return NotImplemented

return self.area == other.area

def __lt__(self, other):

if not isinstance(other, Rectangle):

return NotImplemented

return self.area < other.area

def __repr__(self):

return f"Rectangle({self.width}, {self.height})"

r1 = Rectangle(2, 3) # 面積 6

r2 = Rectangle(1, 6) # 面積 6

r3 = Rectangle(3, 3) # 面積 9

print(r1 == r2) # 面積が同じ

print(r1 < r3) # 6 < 9

print(r3 > r2) # 9 > 6True

True

Trueこのように独自クラス同士の「自然な比較」を提供できます。

ただし、比較の意味が直感とズレないように設計することが重要です。

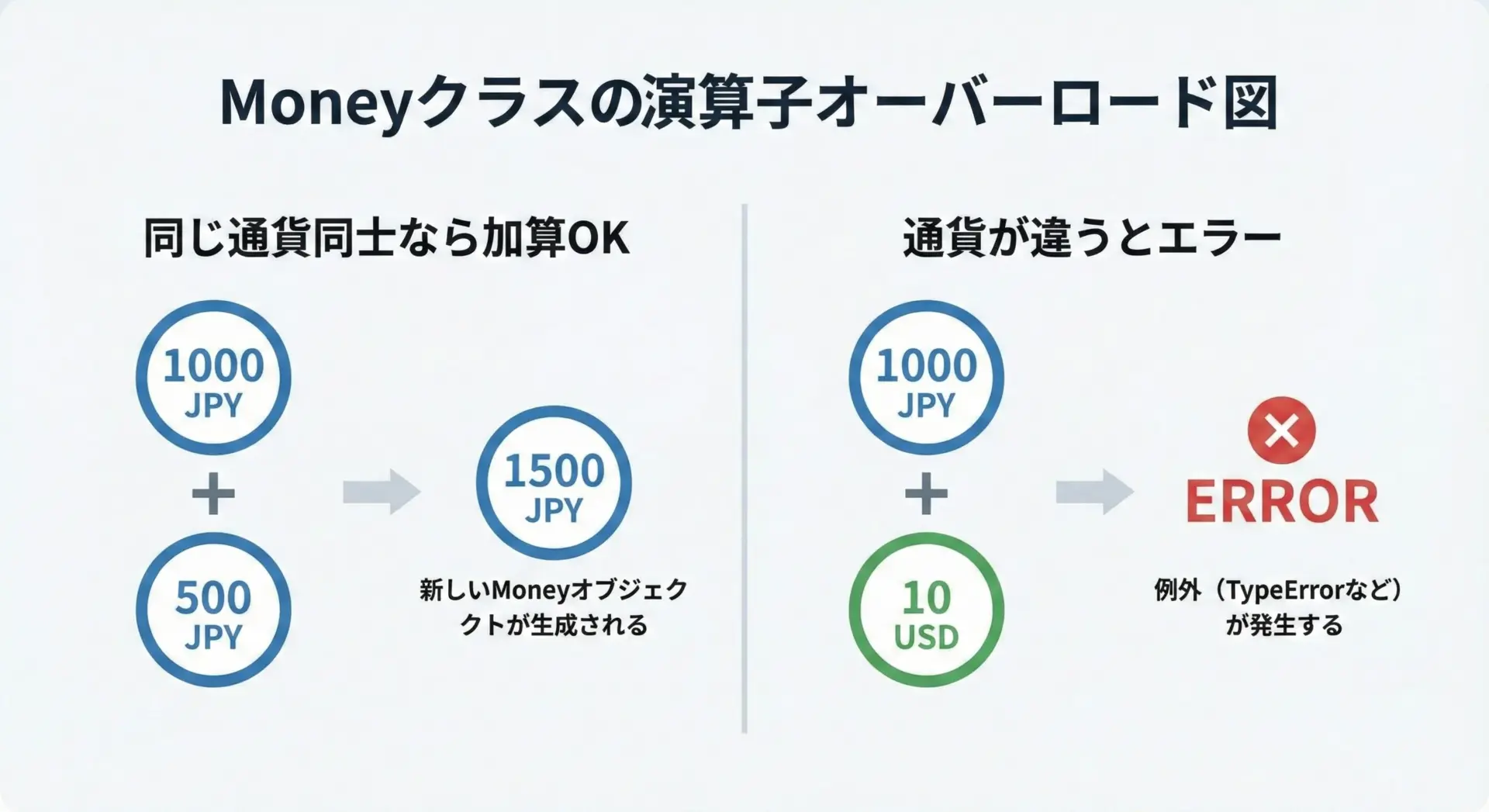

実用例で学ぶ演算子オーバーロードのパターン

演算子オーバーロードは、実際のアプリケーションでも多用されます。

ここでは金額を扱うMoneyクラスを例に、+や*などの演算子をオーバーロードしてみます。

class Money:

"""通貨付き金額を表すクラス"""

def __init__(self, amount, currency="JPY"):

self.amount = amount

self.currency = currency

def __add__(self, other):

"""同じ通貨同士の加算のみ許可する"""

if not isinstance(other, Money):

return NotImplemented

if self.currency != other.currency:

raise ValueError("通貨が異なる Money 同士は加算できません")

return Money(self.amount + other.amount, self.currency)

def __mul__(self, factor):

"""金額 × 倍率(数値)"""

if not isinstance(factor, (int, float)):

return NotImplemented

return Money(self.amount * factor, self.currency)

def __rmul__(self, factor):

"""倍率 × 金額 も許可する(右側版の演算)"""

return self.__mul__(factor)

def __repr__(self):

return f"Money({self.amount}, '{self.currency}')"

salary = Money(200000) # 20万円

bonus = Money(50000) # 5万円

total = salary + bonus # 内部的には salary.__add__(bonus)

double = 2 * salary # __rmul__ が使われる

triple = salary * 3 # __mul__ が使われる

print(total)

print(double)

print(triple)

# 通貨が異なる場合

usd = Money(100, "USD")

try:

print(salary + usd)

except ValueError as e:

print("エラー:", e)Money(250000, 'JPY')

Money(400000, 'JPY')

Money(600000, 'JPY')

エラー: 通貨が異なる Money 同士は加算できませんこの例では、次のようなパターンを確認できます。

- 同じ通貨同士の

Moneyは+で自然に加算できる - 倍数との掛け算

金額 * 倍率と倍率 * 金額の両方をサポートするために、__mul__と__rmul__を実装している - 通貨が異なる

Money同士の加算には明確にエラーを出すことで、安全性を高めている

このような設計は、金額や単位など、ビジネスロジックで重要なルールを「演算子の振る舞い」としてカプセル化したいときに非常に有効です。

まとめ

Pythonでは、JavaやC++のような「シグネチャによる正式なオーバーロード構文」はありませんが、デフォルト引数・*args/**kwargs・functools.singledispatch・typing.overload・特殊メソッドなどを組み合わせることで、関数・メソッド・演算子のオーバーロード的な振る舞いを柔軟に実現できます。

ポイントは、「1つの名前に複数の使い方を集約する」と同時に、挙動が直感から外れないように注意深く設計することです。

本記事で紹介したパターンを理解しておけば、Pythonらしいスタイルで分かりやすく拡張性の高いAPIを設計できるようになります。