Pythonで大量のデータから要素数を数える場面はとても多いです。

1つ1つループを書いてカウントしていくのは面倒なだけでなく、バグの原因にもなります。

そこで活躍するのがcollections.Counterです。

標準ライブラリだけで強力な集計ができ、文字列解析やログ解析、データ分析まで幅広く使えます。

この記事では、基礎から実務レベルの応用まで、丁寧に解説していきます。

collections.Counterとは

Counterの基本概要と特徴

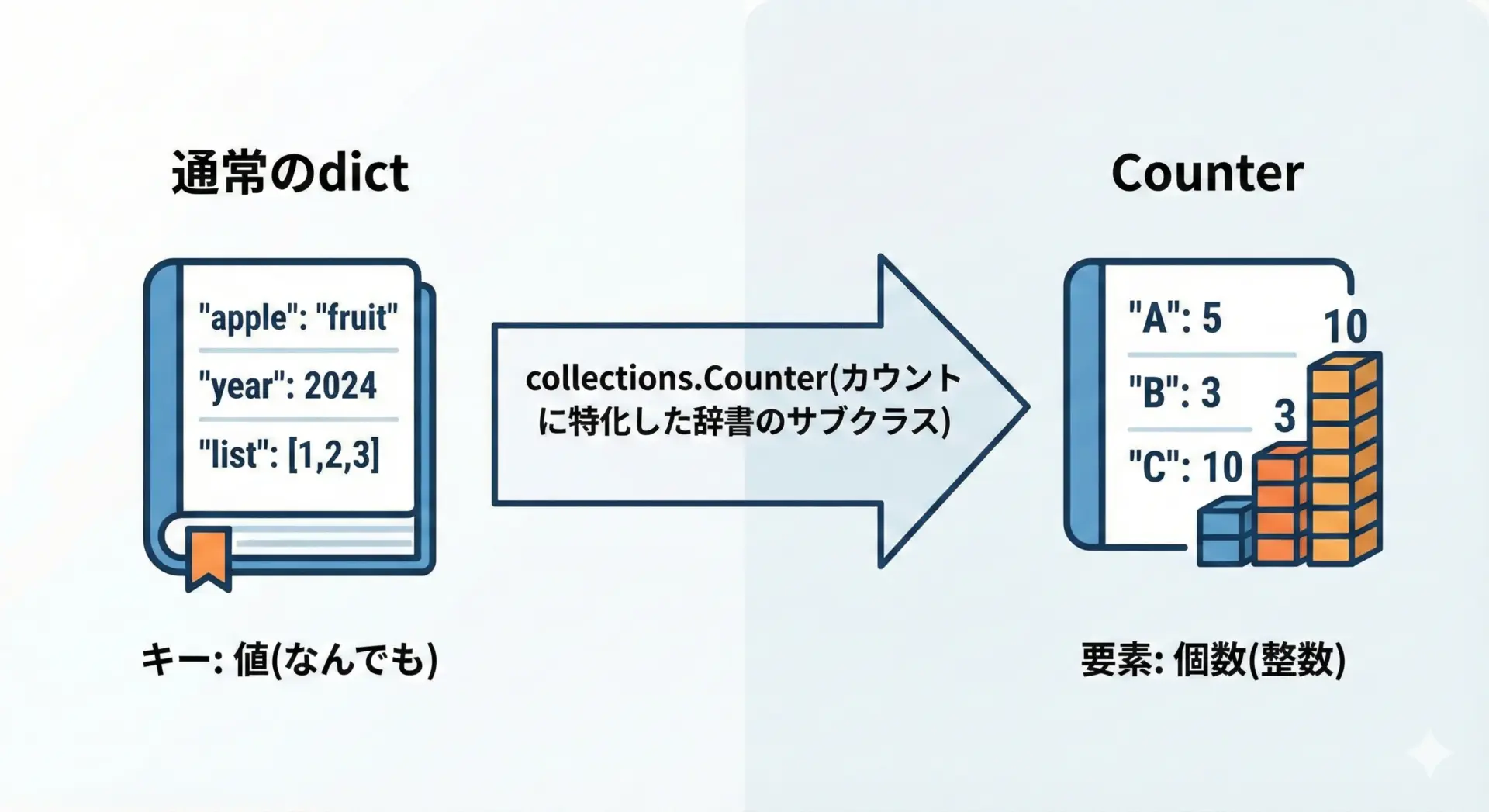

Pythonのcollections.Counterは、要素の出現回数を数えることに特化した辞書(dict)のサブクラスです。

内部的には辞書と同じようにキーと値のペアを持ちますが、次のような特徴があります。

まず、値として整数のカウントを持つことを前提に設計されています。

これにより、頻度分析や集計処理をシンプルなコードで実現できます。

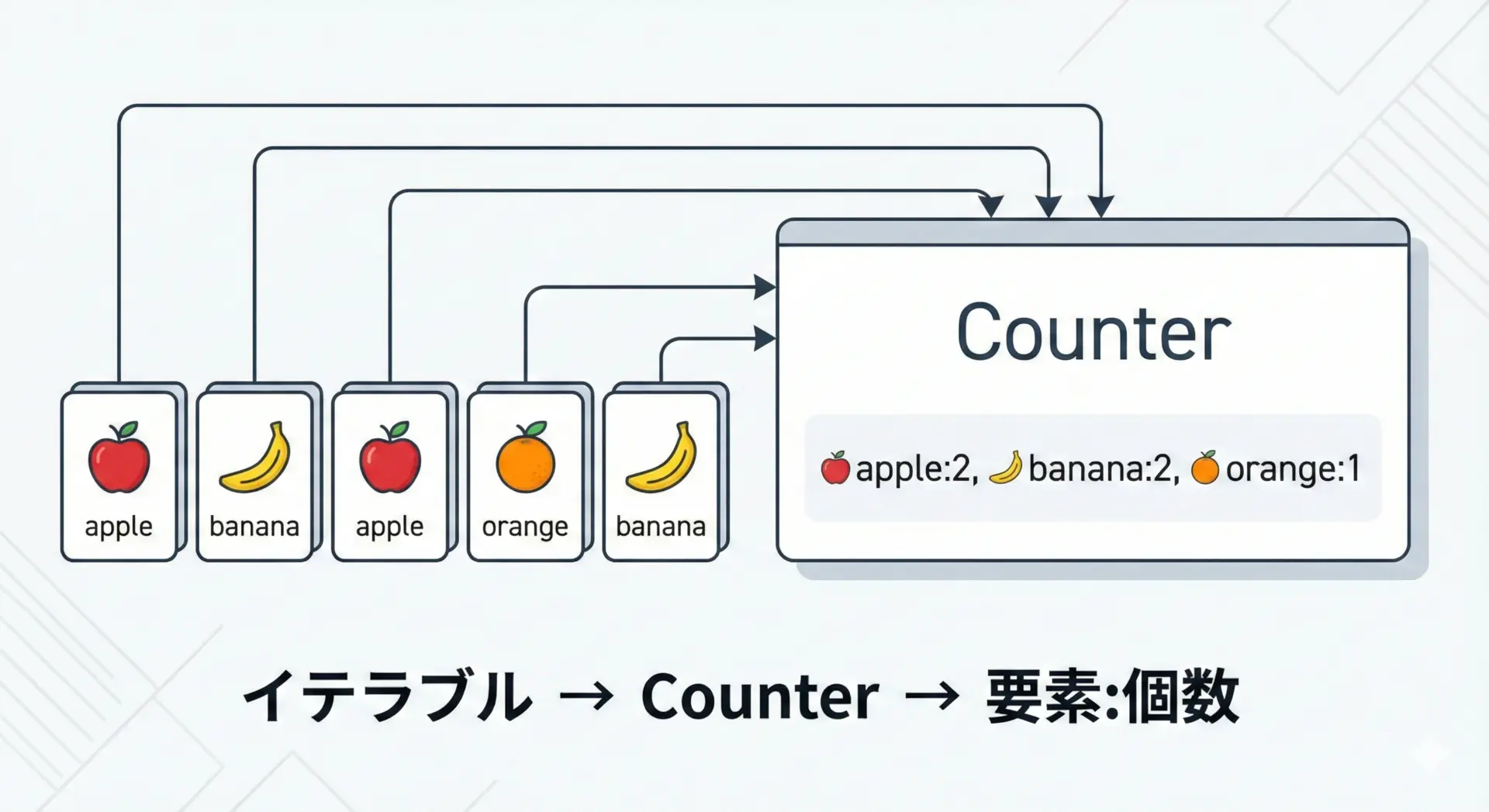

また、イテラブル(listやstrなど)を渡すだけで、各要素の個数を自動的に数えてくれます。

自分でループを書いてカウントを増やしていく必要はありません。

さらに、頻出要素の抽出やカウントの加算・減算、Counter同士の演算といった集計に便利な機能を多数備えています。

これらは通常の辞書にはない専用のインターフェースで、複雑な処理も短いコードで表現できます。

まとめると、「カウント処理を簡潔かつ高速に書ける、辞書ベースの便利ツール」と捉えると理解しやすいです。

listやstrでの要素数カウントの基本例

最も典型的な使い方は、リストや文字列の要素数を数える場面です。

実際のコードを見てみましょう。

from collections import Counter

# リストの要素数カウント

fruits = ["apple", "banana", "apple", "orange", "banana"]

# Counterにリストを渡すだけで、各要素の出現回数を集計してくれる

fruit_counter = Counter(fruits)

print(fruit_counter)

print(fruit_counter["apple"]) # 特定の要素の個数を取得

print(fruit_counter["grape"]) # 存在しない要素は0として扱われるCounter({'apple': 2, 'banana': 2, 'orange': 1})

2

0文字列の各文字の頻度を知りたい場合も、同じ要領です。

from collections import Counter

text = "mississippi"

# 文字列をそのまま渡すと、1文字ずつを要素としてカウントする

char_counter = Counter(text)

print(char_counter)

print(char_counter["s"]) # 's'が何回出てくるかCounter({'i': 4, 's': 4, 'p': 2, 'm': 1})

4このように、イテラブルを渡すだけで一発集計できる点が、Counterの大きな魅力です。

辞書型(dict)との違いと使い分け

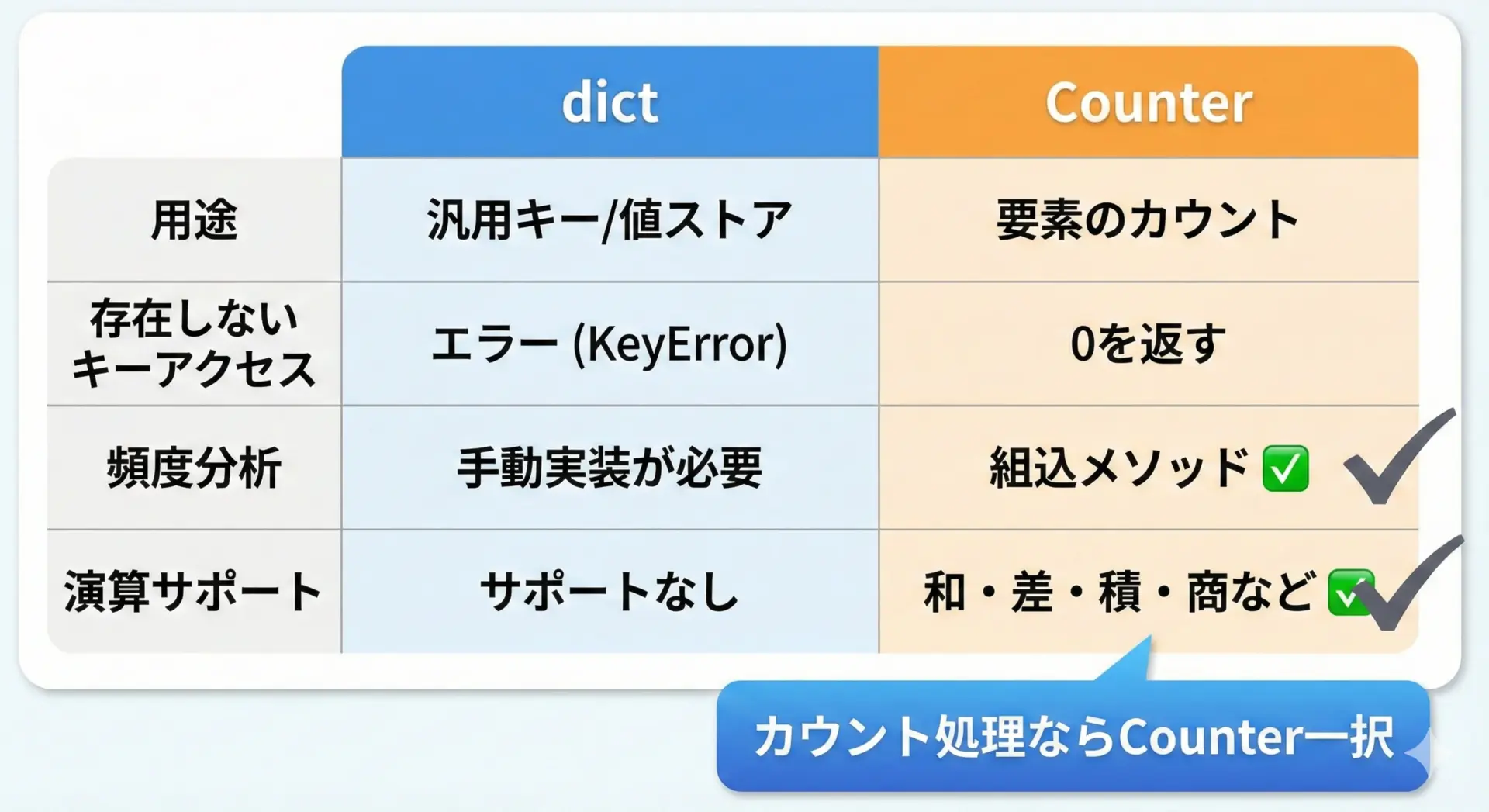

Counterは辞書の一種ですが、役割が少し異なります。

ここで一度、違いと使い分けを整理しておきます。

まず、通常のdictは「キーと値の汎用的なマッピング」を提供します。

値は数値でも文字列でもオブジェクトでもよく、「カウント」という用途に限定されません。

一方でCounterは、値として整数のカウントを想定し、カウント操作を簡単にする機能に特化しています。

挙動の違いも重要です。

通常の辞書では、存在しないキーにアクセスするとKeyErrorが発生しますが、Counterでは0として扱われる点が大きな違いです。

また、Counterはmost_commonメソッドや、加算・減算などの演算に対応しており、頻度分析や集計処理に向いています。

使い分けの目安としては、「ある集合の要素が、それぞれ何回出てくるかを知りたい」という目的があるならCounterを選ぶとよいです。

逆に、設定情報やオブジェクトのIDとインスタンスの紐付けなど、一般的なキー・値のマッピングが目的なら、通常のdictを使うのが適切です。

Counterの基本的な使い方

Counterの生成方法と初期化のパターン

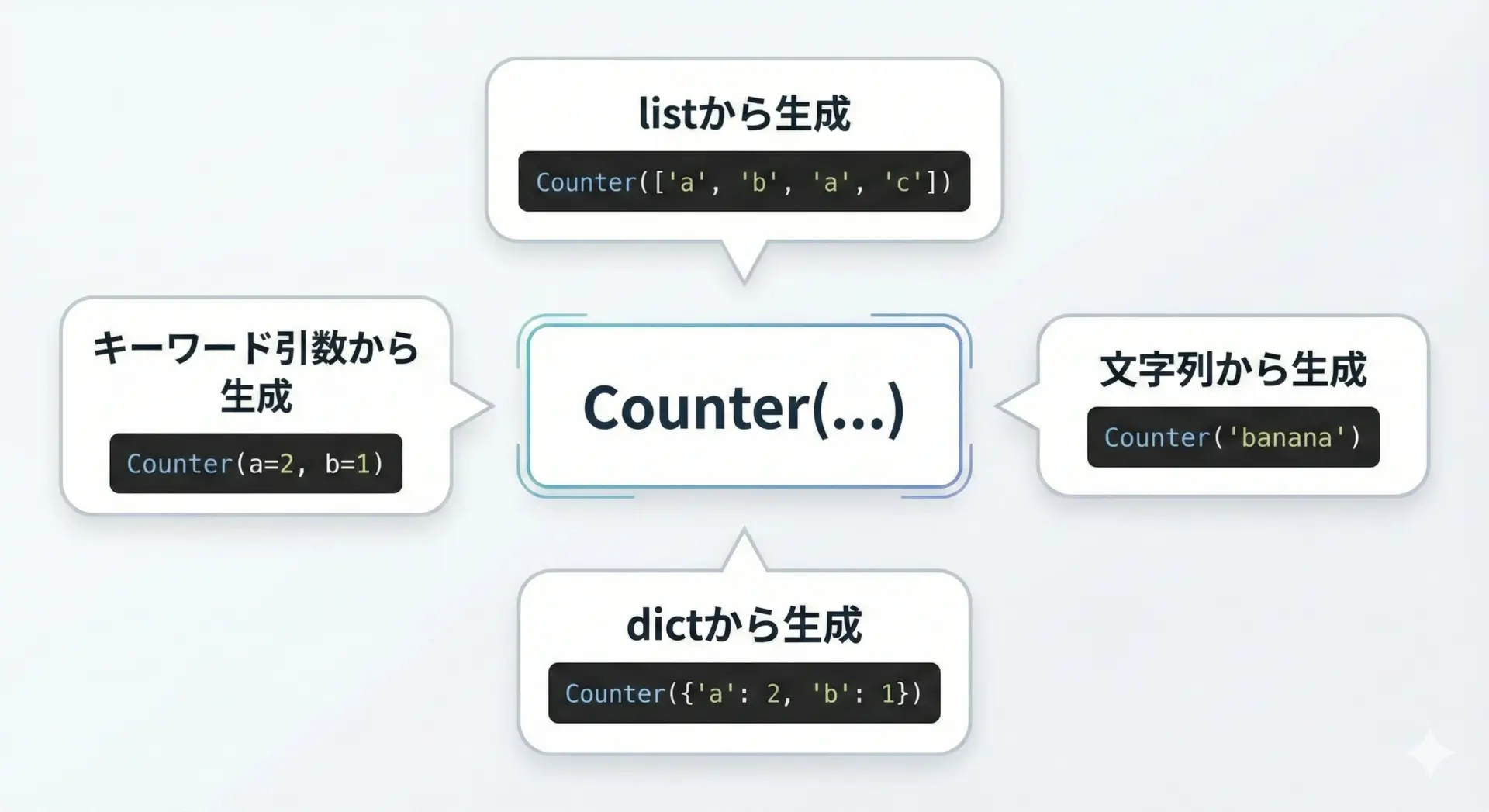

Counterの便利さは、さまざまな形のデータから柔軟に生成できるところにもあります。

代表的な初期化パターンをまとめて見ていきます。

from collections import Counter

# 1. リストなどのイテラブルから生成

fruits = ["apple", "banana", "apple"]

c1 = Counter(fruits) # 各要素の個数を自動でカウント

# 2. 文字列から生成(1文字ずつカウント)

text = "hello"

c2 = Counter(text)

# 3. 既存の辞書から生成(値をカウントとして扱う)

initial_dict = {"apple": 2, "banana": 3}

c3 = Counter(initial_dict)

# 4. キーワード引数で生成

c4 = Counter(apple=2, banana=3)

print(c1)

print(c2)

print(c3)

print(c4)Counter({'apple': 2, 'banana': 1})

Counter({'l': 2, 'h': 1, 'e': 1, 'o': 1})

Counter({'banana': 3, 'apple': 2})

Counter({'banana': 3, 'apple': 2})このように、すでにカウント済みの辞書がある場合はそのまま渡せますし、イテラブルから一気に集計することもできます。

「どこかで数えた結果をCounterにまとめ直す」といった用途にも使いやすいです。

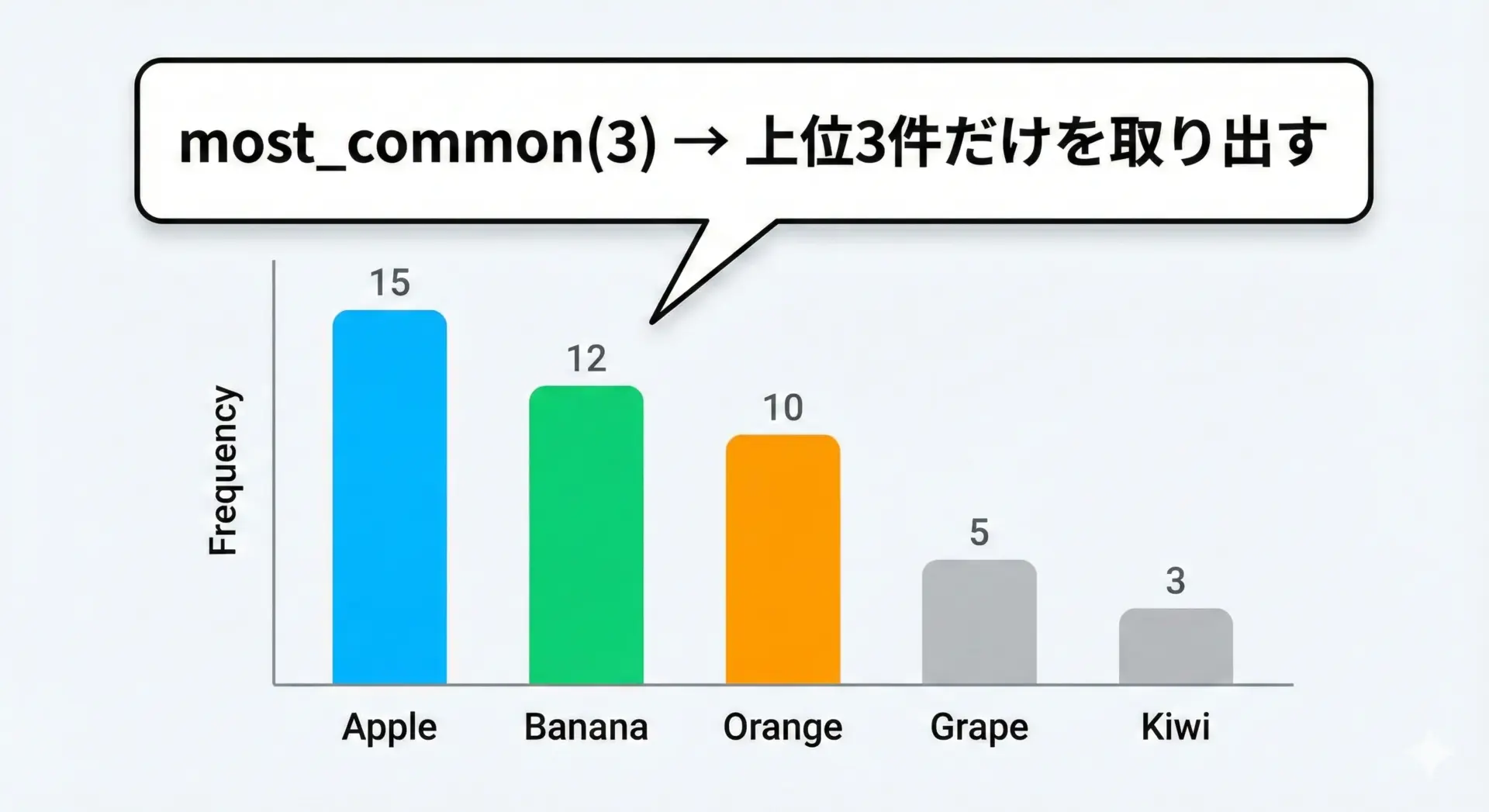

most_commonで頻出要素を取得する方法

集計した結果から、頻出する要素だけを取り出したい場面はとても多いです。

Counterではmost_commonメソッドを使うことで、簡単に上位の要素を取得できます。

from collections import Counter

words = ["python", "java", "python", "go", "python", "java"]

counter = Counter(words)

# 上位2件を取得

top2 = counter.most_common(2)

print(top2) # 要素とカウントのタプルのリスト

print(top2[0][0]) # 最も多い要素

print(top2[0][1]) # その出現回数[('python', 3), ('java', 2)]

python

3most_common()に引数を渡さない場合は、すべての要素を多い順に並べたリストが返ります。

ランキング表示や、上位N件だけをグラフに表示するといった用途で、そのまま使える構造になっています。

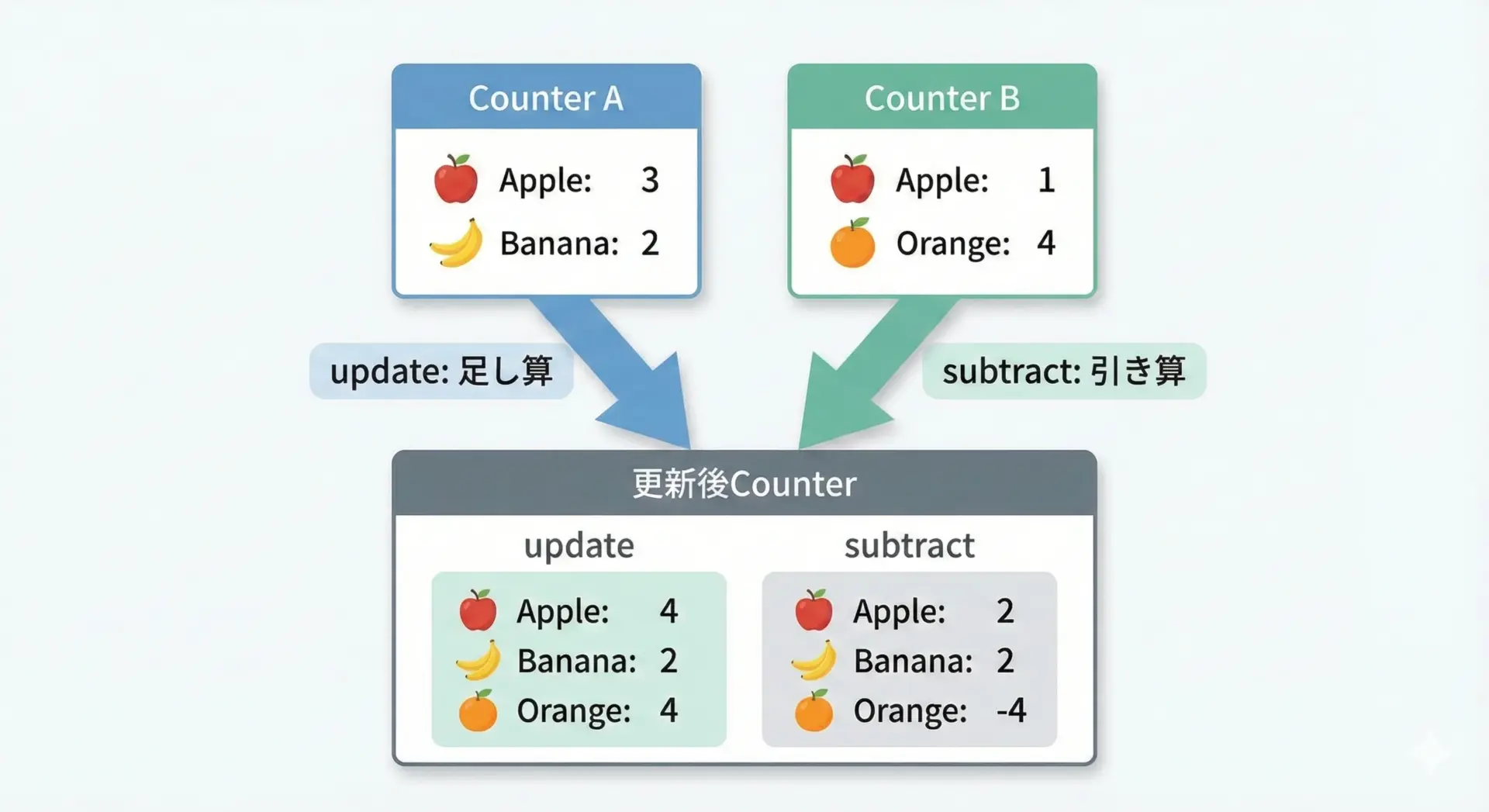

要素数の更新(update)と減算の使い方

Counterの真価は、あとからカウントをどんどん更新できるところにあります。

新しいデータが届いたときに加算したり、不要になったデータを減算したりすることが簡単にできます。

from collections import Counter

counter = Counter({"apple": 2, "banana": 1})

# 新しくカウントした結果を足し合わせる

new_counts = Counter({"apple": 1, "orange": 3})

counter.update(new_counts) # appleが+1, orangeが+3される

print(counter)

# 逆に、あるカウントを減らしたい場合はsubtractを使う

remove_counts = Counter({"apple": 1, "orange": 1})

counter.subtract(remove_counts) # appleが-1, orangeが-1される

print(counter)Counter({'orange': 3, 'apple': 3, 'banana': 1})

Counter({'orange': 2, 'apple': 2, 'banana': 1})updateは、イテラブル(listやstrなど)を渡しても利用できます。

新たなリストを処理するたびにupdateすれば、ストリーム的なデータを逐次集計することも可能です。

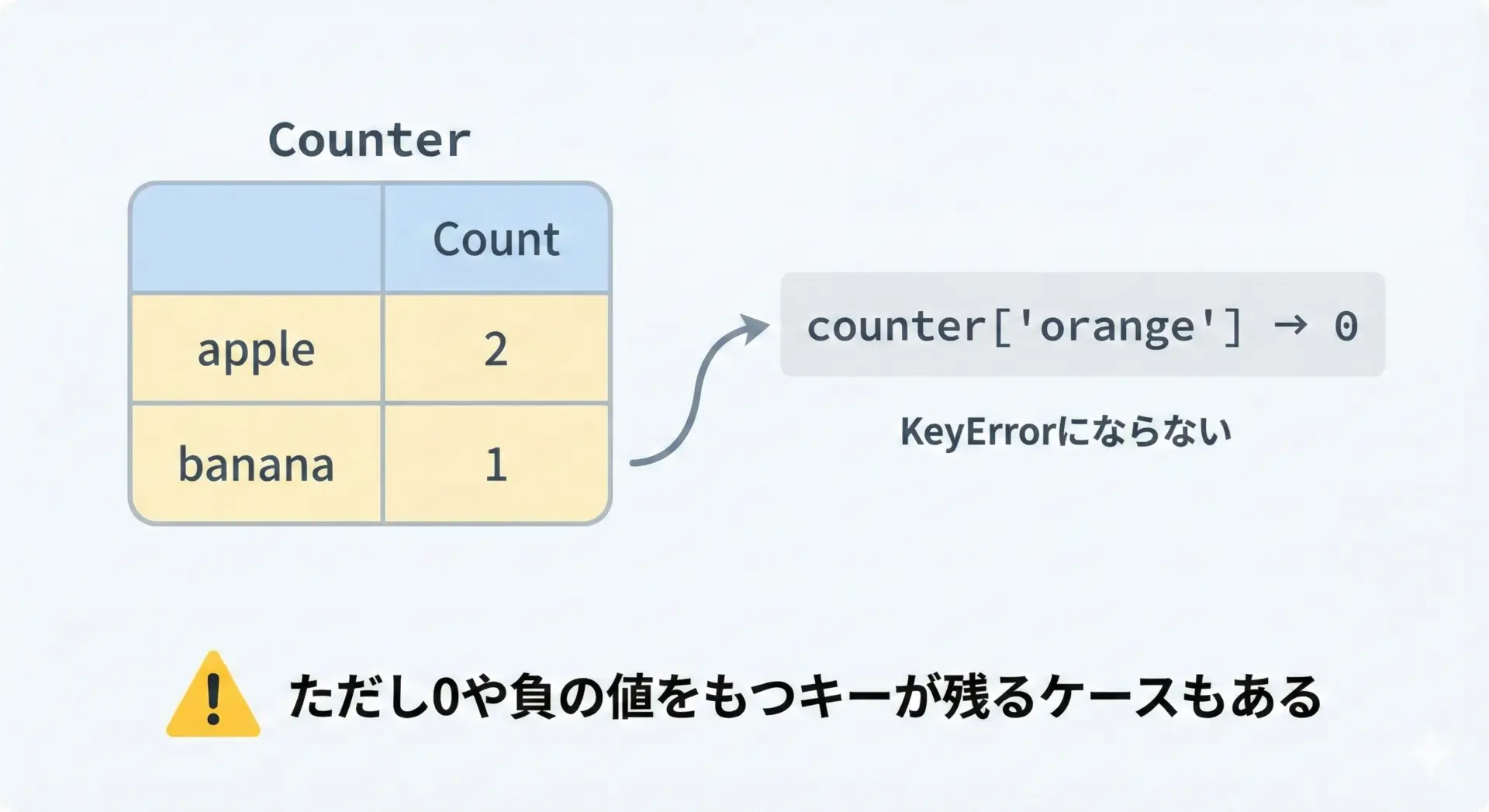

存在しないキーの扱いと0カウントの注意点

Counterでは、存在しないキーにアクセスしたときにKeyErrorにならないのが大きな特徴です。

これは、カウントのロジックを簡潔にしてくれます。

from collections import Counter

counter = Counter({"apple": 2})

# 存在しないキーでも0が返る

print(counter["banana"])

# 直接インクリメントしてもOK

counter["banana"] += 1

print(counter)0

Counter({'apple': 2, 'banana': 1})ただし、0や負の値を持つキーがInternalに残り続けることには注意が必要です。

減算や演算をしたあとに、不要なキーを取り除きたい場合は+演算などを活用します。

これについては後ほど、Counter同士の演算の節で詳しく解説します。

実践で役立つCounterの応用テクニック

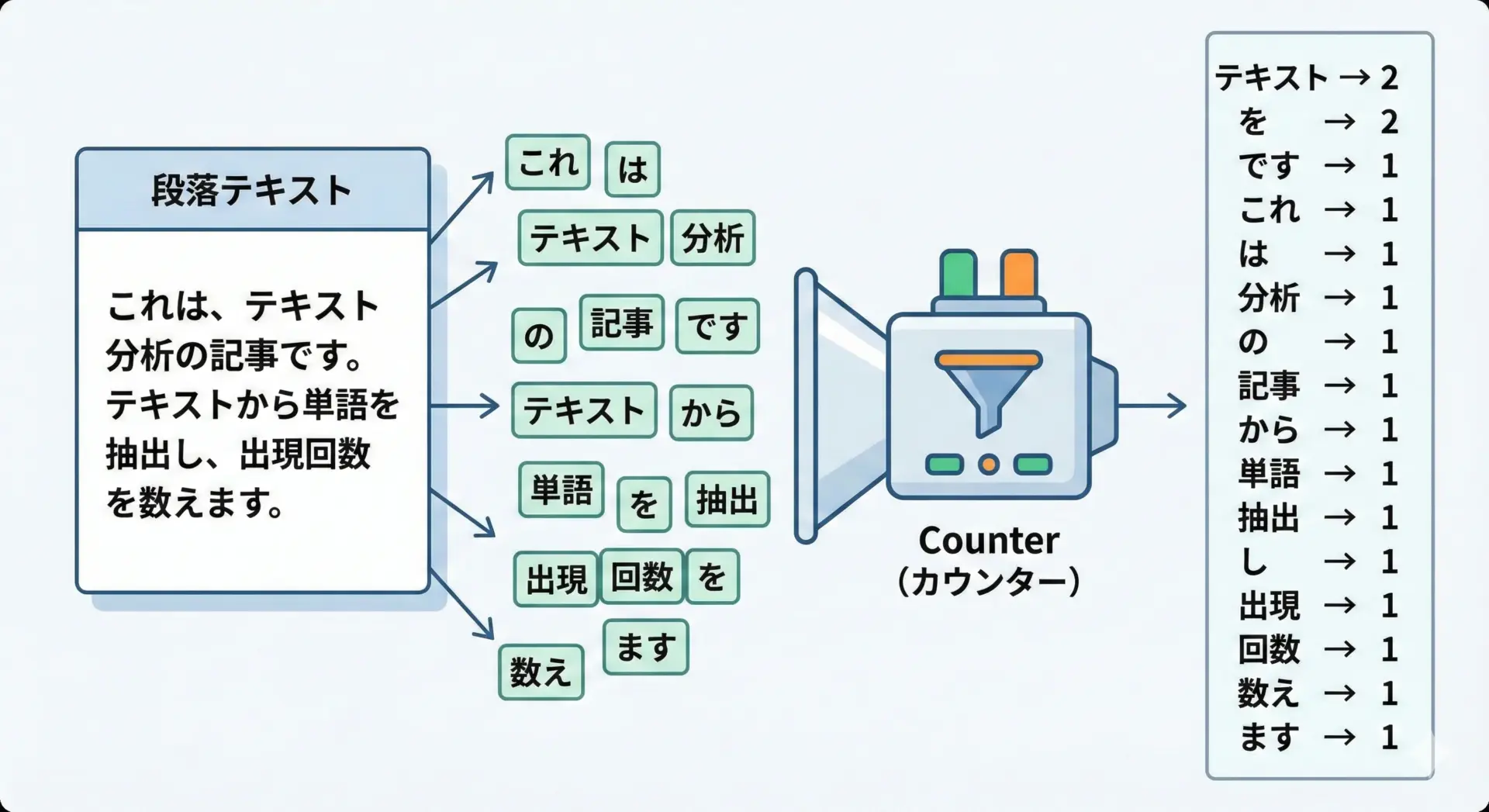

文字列解析での頻度分析

テキスト解析では、単語や文字の頻度分析が頻出タスクです。

Counterを使うと、単語カウントを簡単に実装できます。

from collections import Counter

import re

text = """

Pythonはシンプルで読みやすい言語です。

Pythonはデータ分析やWeb開発にもよく使われます。

"""

# 日本語と英数字を単純に分ける簡易トークナイズ(本格的にはJanomeなどを利用)

# ここでは単語らしきまとまりを抽出するイメージです

words = re.findall(r"[A-Za-z]+|[一-龥ぁ-んァ-ン]+", text)

counter = Counter(words)

# 頻出単語トップ5を表示

for word, count in counter.most_common(5):

print(f"{word}: {count}")Python: 2

シンプル: 1

で: 1

読みやすい: 1

言語: 1このように、文章からの単語抽出と組み合わせることで、簡易なテキストマイニングが行えます。

英語であれば、スペースで分割してからカウントするだけでも、十分な分析が可能です。

リストの重複チェックと集計レポート作成

大量のIDや値が入ったリストから、重複している要素やその回数を知りたい場面でもCounterが役立ちます。

from collections import Counter

user_ids = [100, 101, 100, 102, 103, 101, 100]

counter = Counter(user_ids)

print("=== 全ユーザーのアクセス回数 ===")

for user_id, count in counter.items():

print(f"user {user_id}: {count}回")

print("=== 複数回アクセスしたユーザー ===")

for user_id, count in counter.items():

if count > 1:

print(f"user {user_id}: {count}回")=== 全ユーザーのアクセス回数 ===

user 100: 3回

user 101: 2回

user 102: 1回

user 103: 1回

=== 複数回アクセスしたユーザー ===

user 100: 3回

user 101: 2回このように、Counterを使うと「重複チェック + 回数レポート」が1ステップで実現できます。

ログ解析やアクセス分析、アンケートの集計など、さまざまな場面で応用できます。

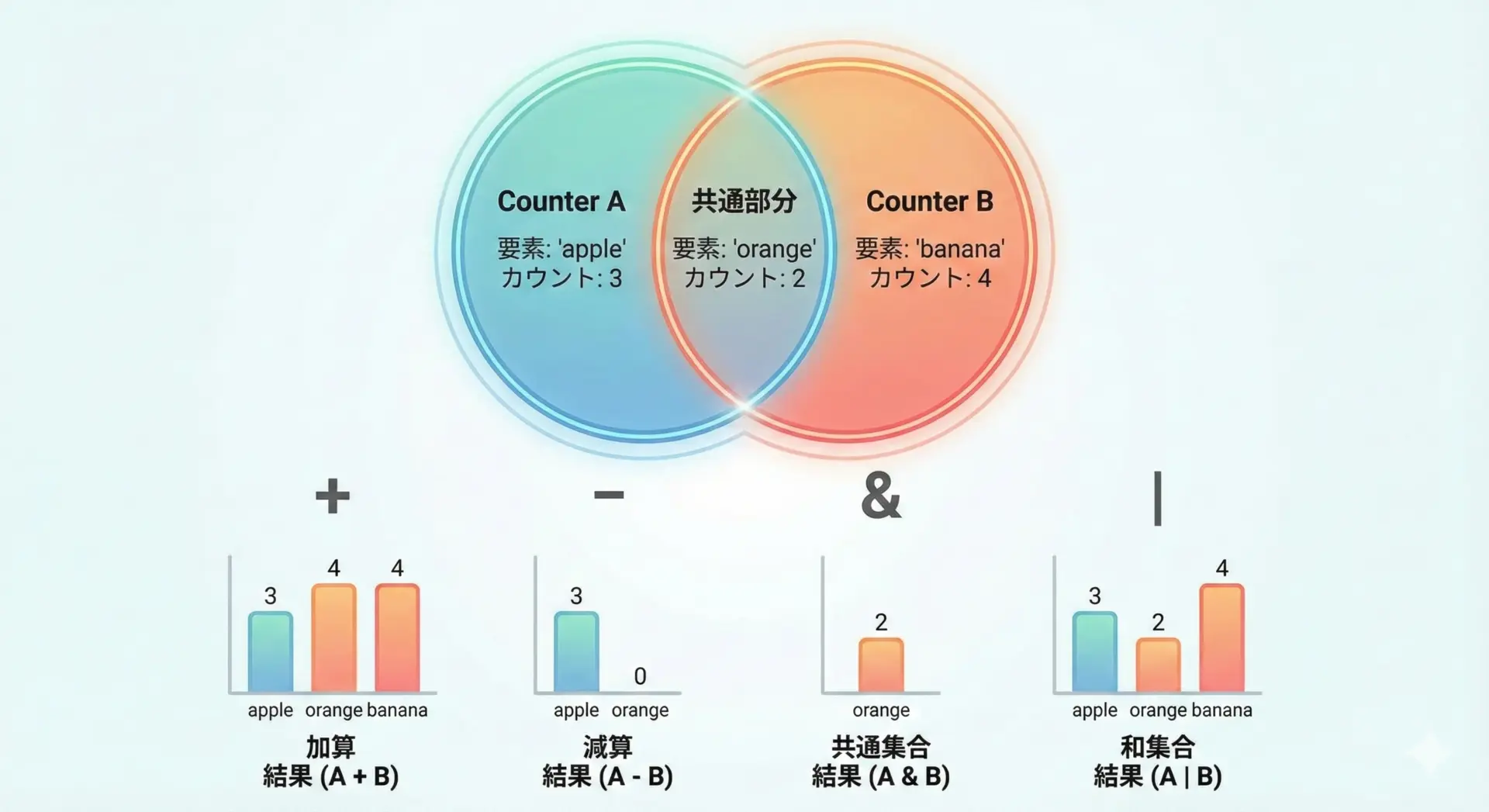

Counter同士の和・差・積集合的な演算

Counterは、数学的な集合演算に似た操作をサポートしています。

複数の集計結果を組み合わせたいときに非常に便利です。

from collections import Counter

c1 = Counter(A=3, B=1, C=1)

c2 = Counter(A=1, B=2, D=4)

print("c1:", c1)

print("c2:", c2)

# 和: 各要素のカウントを足し合わせる

print("c1 + c2:", c1 + c2)

# 差: c1からc2を引く(負の値や0は除外される)

print("c1 - c2:", c1 - c2)

# 積集合的な最小値: 共通要素について、カウントの小さい方を取る

print("c1 & c2:", c1 & c2)

# 和集合的な最大値: どちらかで出てくる最大カウントを取る

print("c1 | c2:", c1 | c2)c1: Counter({'A': 3, 'B': 1, 'C': 1})

c2: Counter({'D': 4, 'B': 2, 'A': 1})

c1 + c2: Counter({'D': 4, 'A': 4, 'B': 3, 'C': 1})

c1 - c2: Counter({'A': 2, 'C': 1})

c1 & c2: Counter({'A': 1, 'B': 1})

c1 | c2: Counter({'D': 4, 'A': 3, 'B': 2, 'C': 1})ポイントは、引き算-や論理演算&、|では負の値や0は自動的に取り除かれることです。

これにより、不要なキーを綺麗に消した結果だけを得ることができます。

先ほど触れた「0カウントのキーを掃除したい」場面でも、counter + Counter()のような書き方で正のカウントだけを残せます。

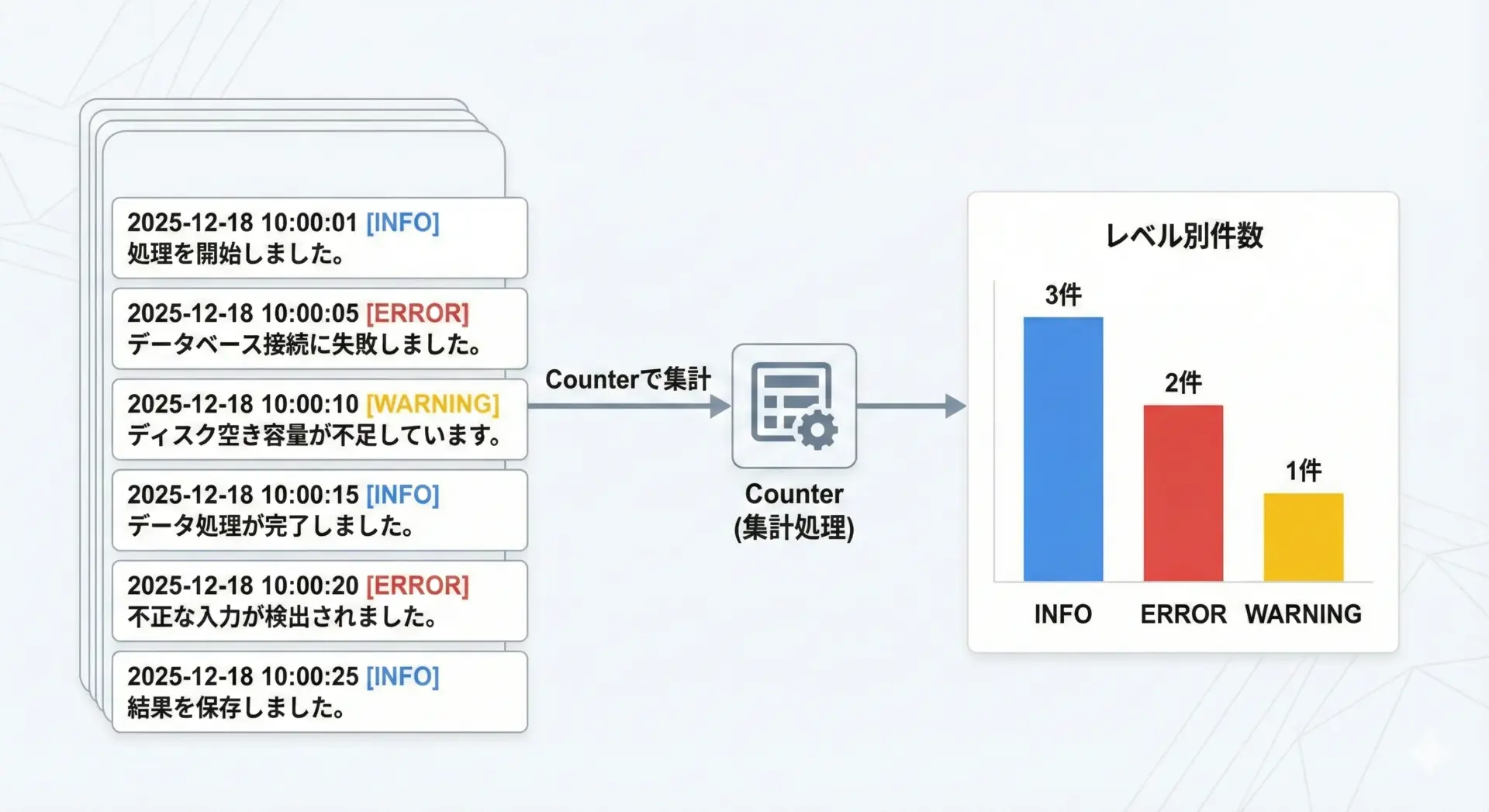

データ集計やログ解析での実用サンプル

実務では、ログファイルの解析にCounterを使うケースが非常に多いです。

ここでは、シンプルなログ形式を想定した例を示します。

from collections import Counter

logs = [

"2025-01-01 10:00:00 [INFO] Start process",

"2025-01-01 10:00:01 [ERROR] Failed to connect",

"2025-01-01 10:00:02 [WARNING] Retry connect",

"2025-01-01 10:00:03 [INFO] Process running",

"2025-01-01 10:00:04 [ERROR] Timeout",

]

level_counter = Counter()

for line in logs:

# ログレベルは [] の中にあると仮定

left = line.find("[")

right = line.find("]")

if left != -1 and right != -1:

level = line[left + 1:right]

level_counter[level] += 1

print("=== ログレベル別件数 ===")

for level, count in level_counter.most_common():

print(f"{level}: {count}件")=== ログレベル別件数 ===

ERROR: 2件

INFO: 2件

WARNING: 1件ログレベルだけでなく、IPアドレスごとのアクセス回数や、エラーコードの出現頻度なども、同じパターンでカウントできます。

実際にはファイルから1行ずつ読み込んでupdateしていけば、大量データでも順次集計が可能です。

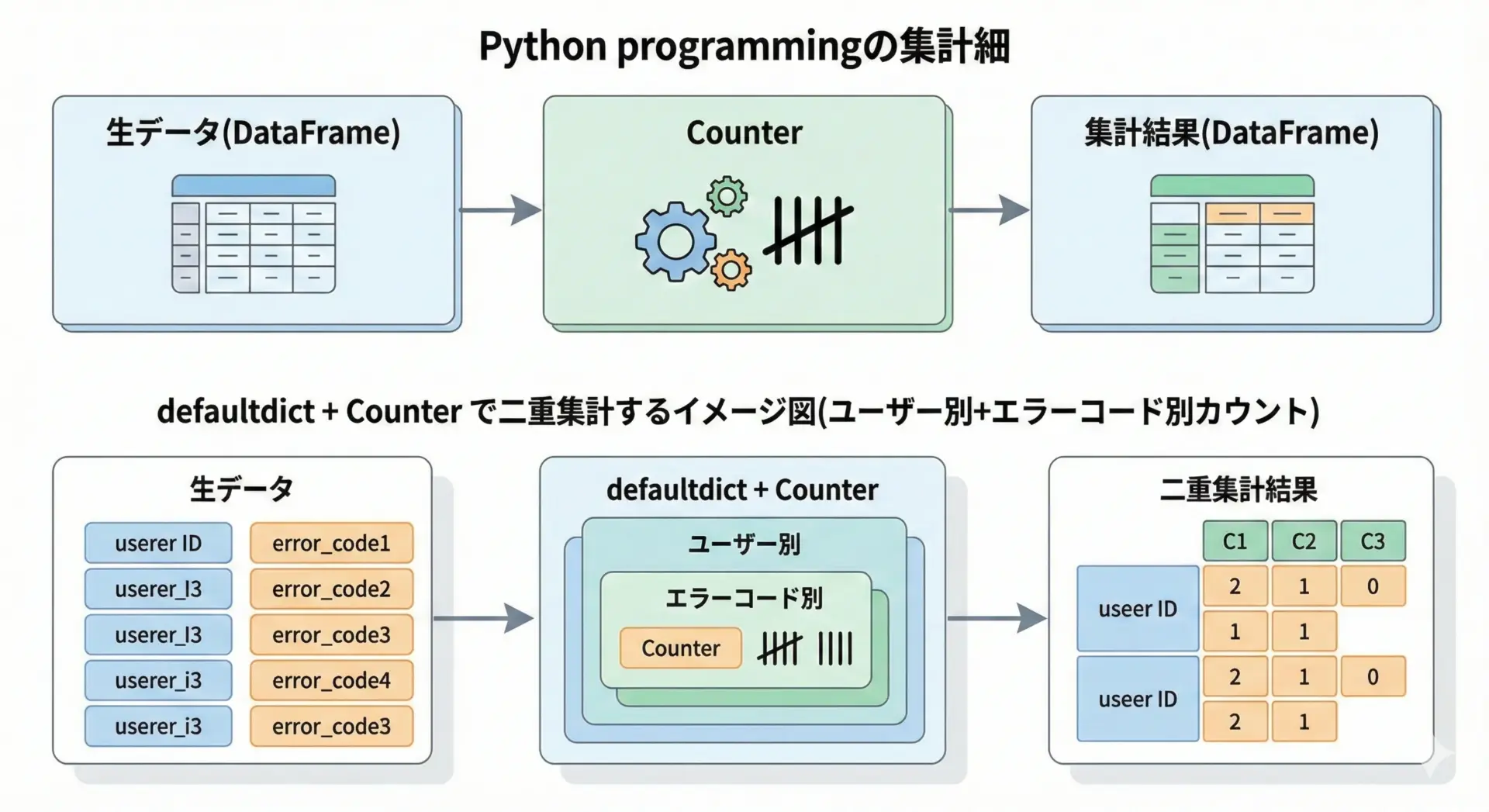

pandasやcollections.defaultdictとの組み合わせ方

実務では、Counter単体だけでなく、pandasやdefaultdictと組み合わせて使う場面も多いです。

まず、pandasとの連携例です。

pandasにはvalue_countsという似た機能がありますが、Counterを介すると、より柔軟な処理が可能です。

import pandas as pd

from collections import Counter

data = {

"user": ["A", "B", "A", "C", "B", "A"],

"action": ["login", "login", "logout", "login", "logout", "login"],

}

df = pd.DataFrame(data)

# action列の頻度をCounterで集計

action_counter = Counter(df["action"])

print(action_counter)

# CounterからDataFrameに変換してレポート化

report_df = pd.DataFrame(

action_counter.items(), columns=["action", "count"]

).sort_values("count", ascending=False)

print(report_df)Counter({'login': 4, 'logout': 2})

action count

0 login 4

1 logout 2次に、defaultdictとの組み合わせです。

例えば「ユーザーごとに、発生したエラーコードの回数を数える」といった二重集計には、defaultdict(Counter)というパターンがよく使われます。

from collections import Counter, defaultdict

logs = [

{"user": "A", "error": "E001"},

{"user": "A", "error": "E002"},

{"user": "B", "error": "E001"},

{"user": "A", "error": "E001"},

]

# userごとにCounterを持つ構造

user_errors = defaultdict(Counter)

for log in logs:

user = log["user"]

error = log["error"]

user_errors[user][error] += 1

for user, counter in user_errors.items():

print(f"user {user}: {dict(counter)}")user A: {'E001': 2, 'E002': 1}

user B: {'E001': 1}このように、Counterは他のデータ構造と組み合わせることで、多次元の集計や高度な分析にも対応できます。

パフォーマンスとベストプラクティス

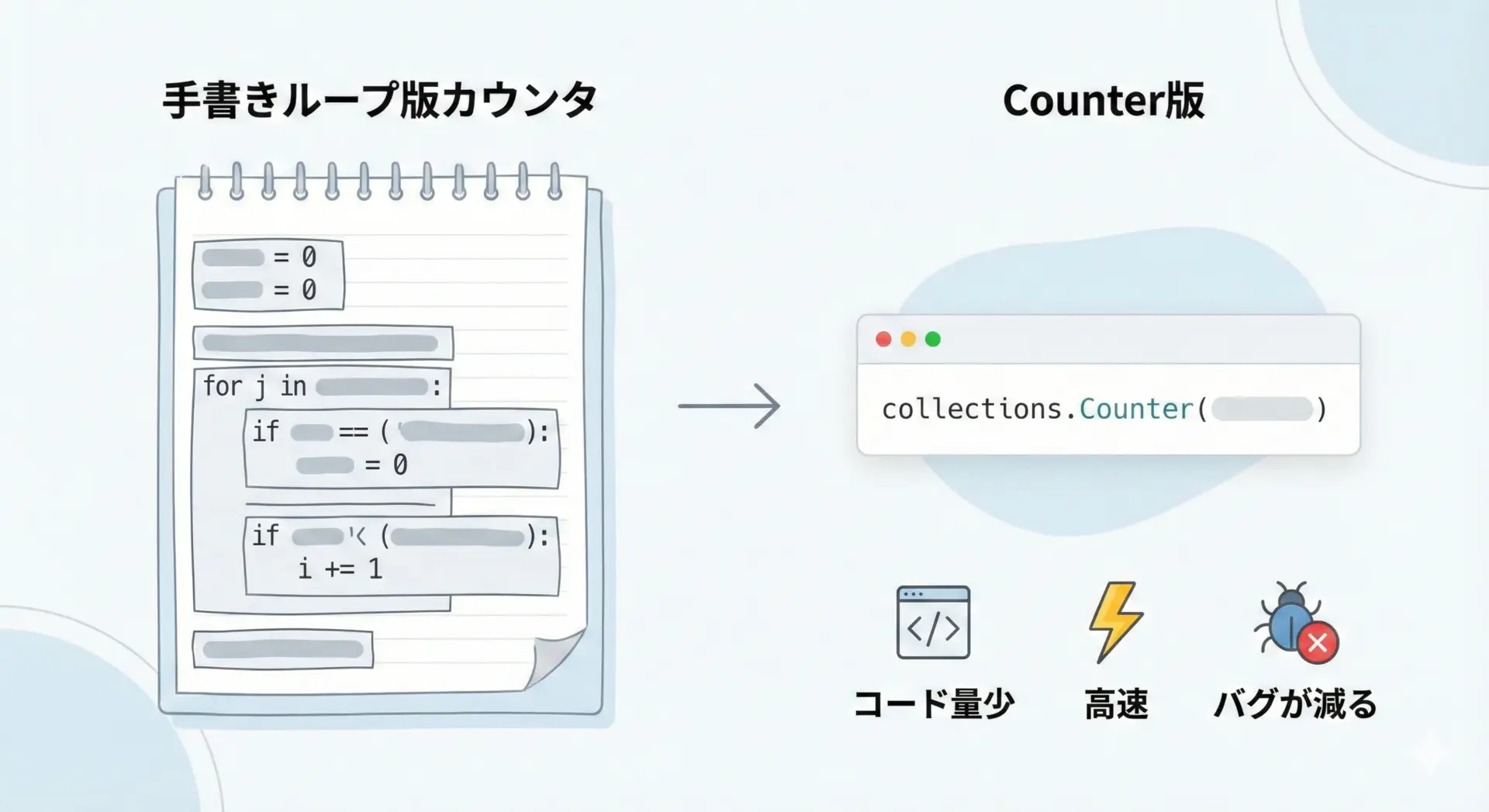

手書きループとの速度比較とメリット

Counterは見た目のシンプルさだけでなく、速度面でも優れた選択肢です。

手書きで辞書にカウントしていくコードと、Counterを使うコードを比べてみましょう。

from collections import Counter

import time

data = [i % 100 for i in range(1_000_00)] # 同じ値が繰り返されるリスト

# 手書きループによるカウント

start = time.time()

manual = {}

for x in data:

# dict.getを使って初期値0を扱うパターン

manual[x] = manual.get(x, 0) + 1

end = time.time()

print(f"手書きループ: {end - start:.4f}秒")

# Counterによるカウント

start = time.time()

c = Counter(data)

end = time.time()

print(f"Counter: {end - start:.4f}秒")手書きループ: 0.xxxx秒

Counter: 0.xxxx秒実際の数値は環境によって異なりますが、Counterの方が短く・読みやすく・しばしば高速です。

内部実装が最適化されていることに加え、「バグを生みやすいループ処理」を自前で書かなくて済む点も、実務では大きなメリットになります。

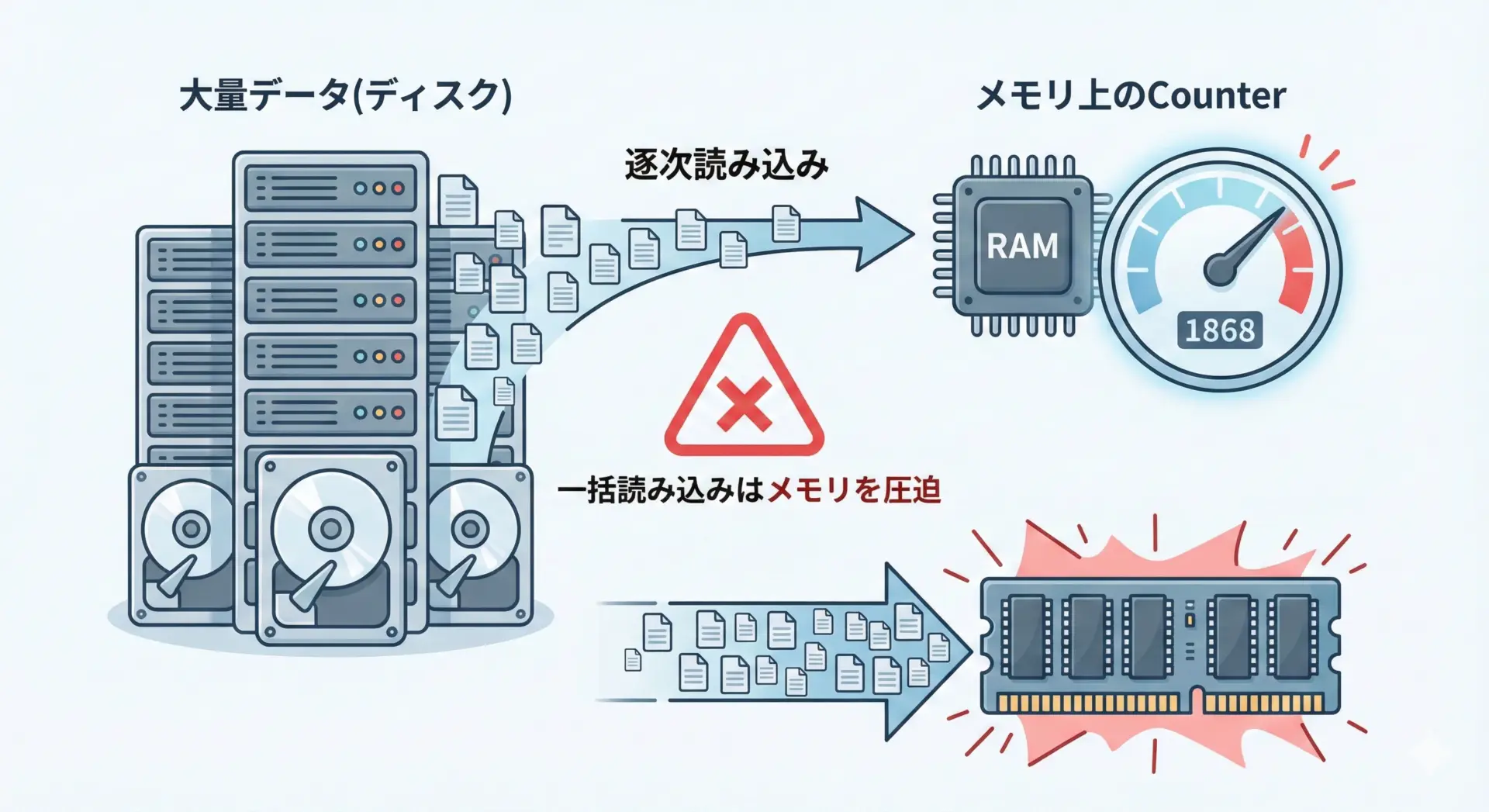

大量データでのメモリ・速度の注意点

大量のデータに対してCounterを使う場合、メモリと速度のバランスを意識する必要があります。

全データを一度にリストに読み込んでからCounterに渡すと、メモリを大量に消費してしまう可能性があります。

このような場合は、データを逐次的に読み込みながらupdateするのがポイントです。

from collections import Counter

def read_large_file(path):

# 実際にはファイルを開いて1行ずつyieldするなど

# ここではイメージのために固定データを返すだけ

for line in ["apple", "banana", "apple"]:

yield line.strip()

counter = Counter()

for item in read_large_file("bigdata.txt"):

counter[item] += 1 # 1件ずつカウントを増やす

print(counter)Counter({'apple': 2, 'banana': 1})この方法であれば、全データをリストに保持せずにカウントできるため、メモリ使用量を抑えられます。

速度面でも、I/Oとカウント処理を並行して進められるため、実効時間を短縮できることが多いです。

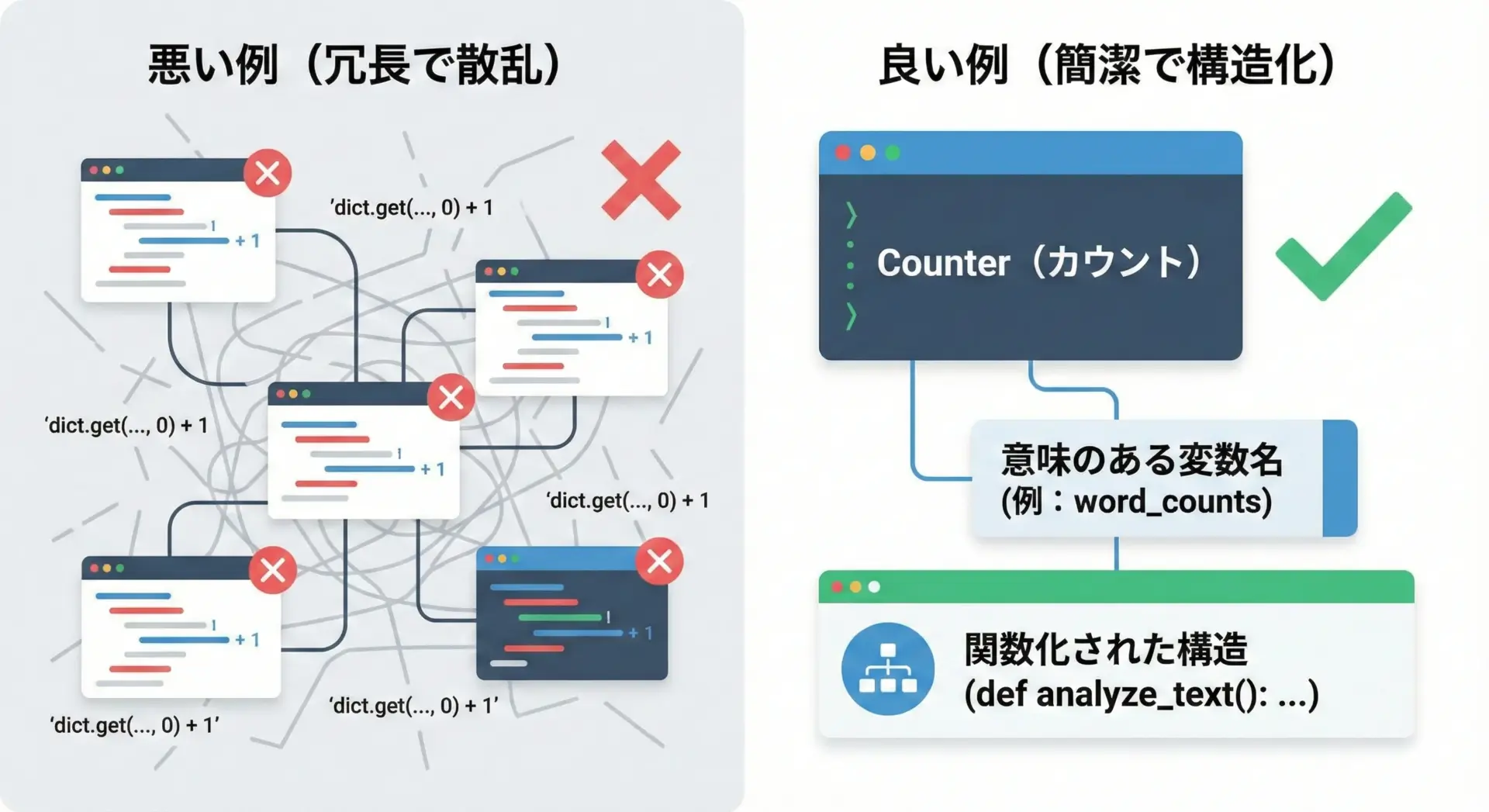

読みやすく保守しやすいコードの書き方

Counterを使うことで、コードの意図をそのまま表現できるようになります。

「カウントしている」という事実が一目でわかるため、保守性が上がります。

以下のような方針を意識するとよいです。

まず、変数名で目的を明確にすることが大切です。

例えばcounterよりもerror_countsやword_freqなど、何を数えているかがわかる名前にすると、後から読んだ人にも意図が伝わりやすくなります。

次に、集計処理を関数に切り出すことも有効です。

Counterを返す関数にしておけば、テストや再利用が簡単になります。

from collections import Counter

def count_words(text: str) -> Counter:

"""テキスト中の単語頻度をカウントして返す関数"""

words = text.split()

return Counter(words)

sample = "python python java go python"

word_freq = count_words(sample)

print(word_freq.most_common())[('python', 3), ('java', 1), ('go', 1)]このようにCounterを中心に処理を組み立てることで、簡潔で意図の伝わるコードを書くことができます。

まとめ

collections.Counterは、要素数を直感的かつ高速に集計できる、辞書ベースの強力なツールです。

listやstrからの一発集計、most_commonによる頻出要素の取得、updateや演算子を使った柔軟なカウント操作など、標準ライブラリだけとは思えないほど多機能です。

文字列解析やログ解析、pandasとの連携、defaultdictとの二重集計など、実務でも活躍の場は非常に広いです。

カウント処理が出てきたら、まずはCounterで書けないかを検討する習慣をつけると、コードの品質と生産性が大きく向上します。