Pythonを使っていると「今どのPythonで動いているのか」「仮想環境ごとにバージョンが合っているか」を正確に把握することがとても重要になります。

本記事では、Python本体のバージョン確認コマンドを体系的に整理し、標準のpythonコマンドからconda環境、OS別の確認方法まで、実務で迷わないレベルで詳しく解説します。

Pythonバージョン確認の基本コマンド一覧

まずは、どの環境でもほぼ共通して利用できる、Pythonバージョン確認の基本的な方法を整理します。

ここを押さえておくと、後で出てくる仮想環境やconda環境の話も理解しやすくなります。

python –versionとpython -Vの違いと使い分け

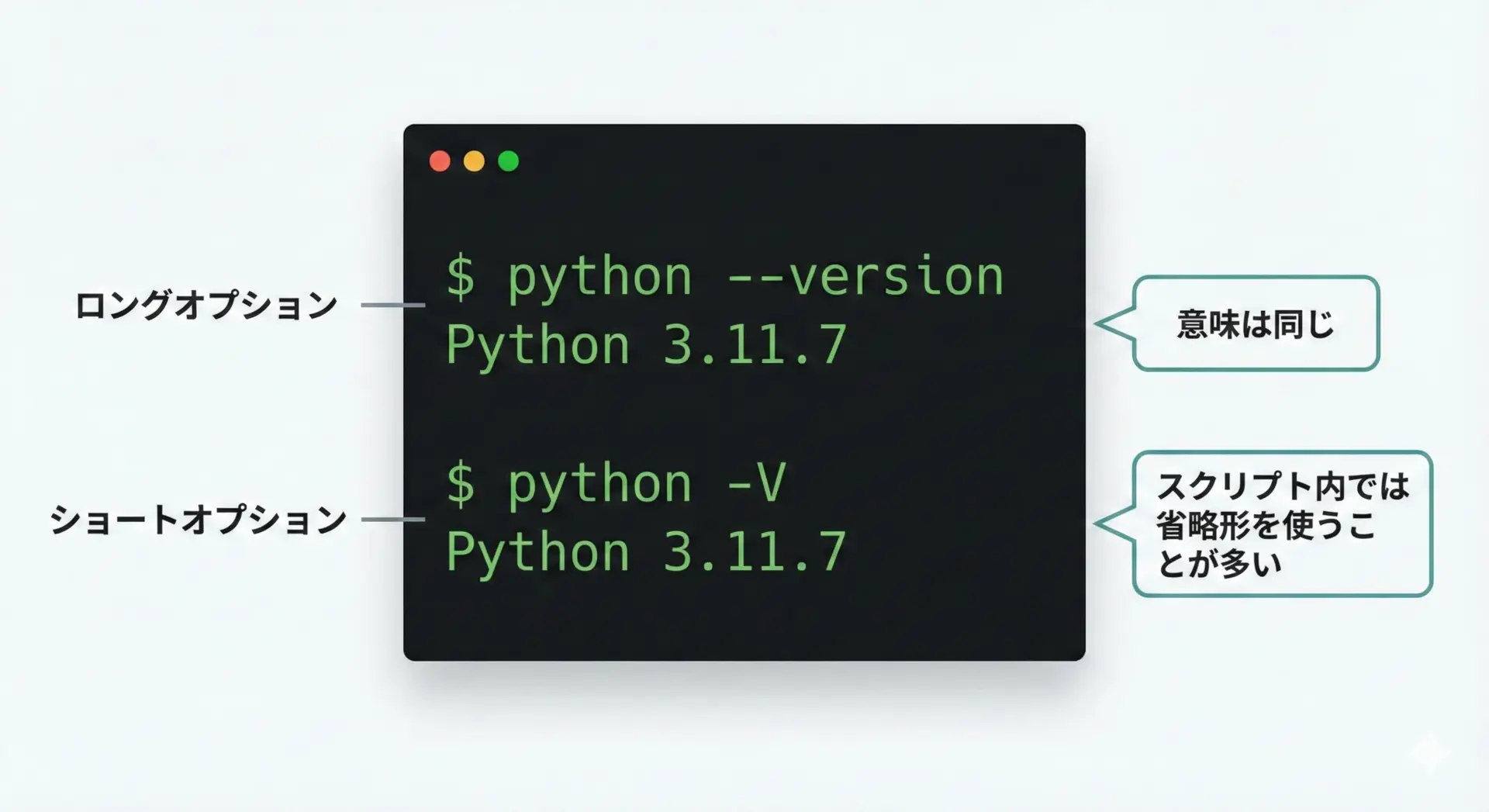

最もよく使われるのがpython --versionとpython -Vです。

どちらも基本的には同じ結果を返しますが、使い分けや注意点を整理しておきます。

コマンドの書式と動作

基本形は次の2つです。

python --version

python -V典型的な実行結果は次のようになります。

Python 3.11.7どちらのコマンドも、インストールされている実行中のpythonコマンドのメジャー・マイナーバージョンとパッチバージョンを表示します。

python –versionとpython -Vの違い

実務的にはほぼ同じですが、細かい違いとして次の点があります。

--versionはロングオプション、-Vはショートオプションです。- OSやディストリビューションによって、

stderrに出力されるかstdoutに出力されるかが異なるバージョンがあります。- スクリプトの中で出力をパースする場合、どちらのストリームに出るかを意識する必要があります。

表にまとめると次のようになります。

| 項目 | python –version | python -V |

|---|---|---|

| オプション種別 | ロングオプション | ショートオプション |

| 表示内容 | Pythonのバージョン | 同じ |

| 出力先 | バージョンやビルドによってstdout/stderrが混在 | 同様 |

| 人間が手で打つとき | 読みやすい | 少し短く書ける |

| スクリプト内 | 可読性重視なら–version | 省スペース重視なら-V |

python3, pyコマンドとの関係

環境によってはpython3やpy(Windows)を使う必要があります。

例えば、次のように実行すると、それぞれのコマンドに対応したPythonのバージョンを確認できます。

python3 --version

py --versionどのコマンドが自分の環境のデフォルトなのかは、後述するOS別の節で詳しく説明します。

対話モードでのimport sysによるバージョン確認

スクリプトやREPL(対話モード)の中で、実際にいま動いているPythonのバージョンを知りたい場面も多くあります。

そこで活躍するのがsysモジュールです。

対話モードでの基本的な確認

Python対話モードを起動して、次のように入力します。

python続いて、対話モード内で次のコードを入力します。

>>> import sys # sysモジュールを読み込む

>>> sys.version # バージョン情報を文字列で表示例えば次のような出力が得られます。

'3.11.7 (main, Oct 1 2024, 10:00:00) [GCC 12.2.0]'import sysを使うメリット

コードの中からバージョンを判定したい場合には、sysを使うのがもっとも確実です。

例えば次のような場面があります。

- ライブラリ内で「Python 3.8以上でのみ有効な機能」を条件分岐したい場合

- ログに「どのPythonで実行されたか」を出力したい場合

- 教育用スクリプトで利用者のPythonバージョンをチェックしたい場合

こうした用途では、後述するsys.version_infoと組み合わせることで、より正確な判定ができます。

sys.version・sys.version_infoの見方と使い所

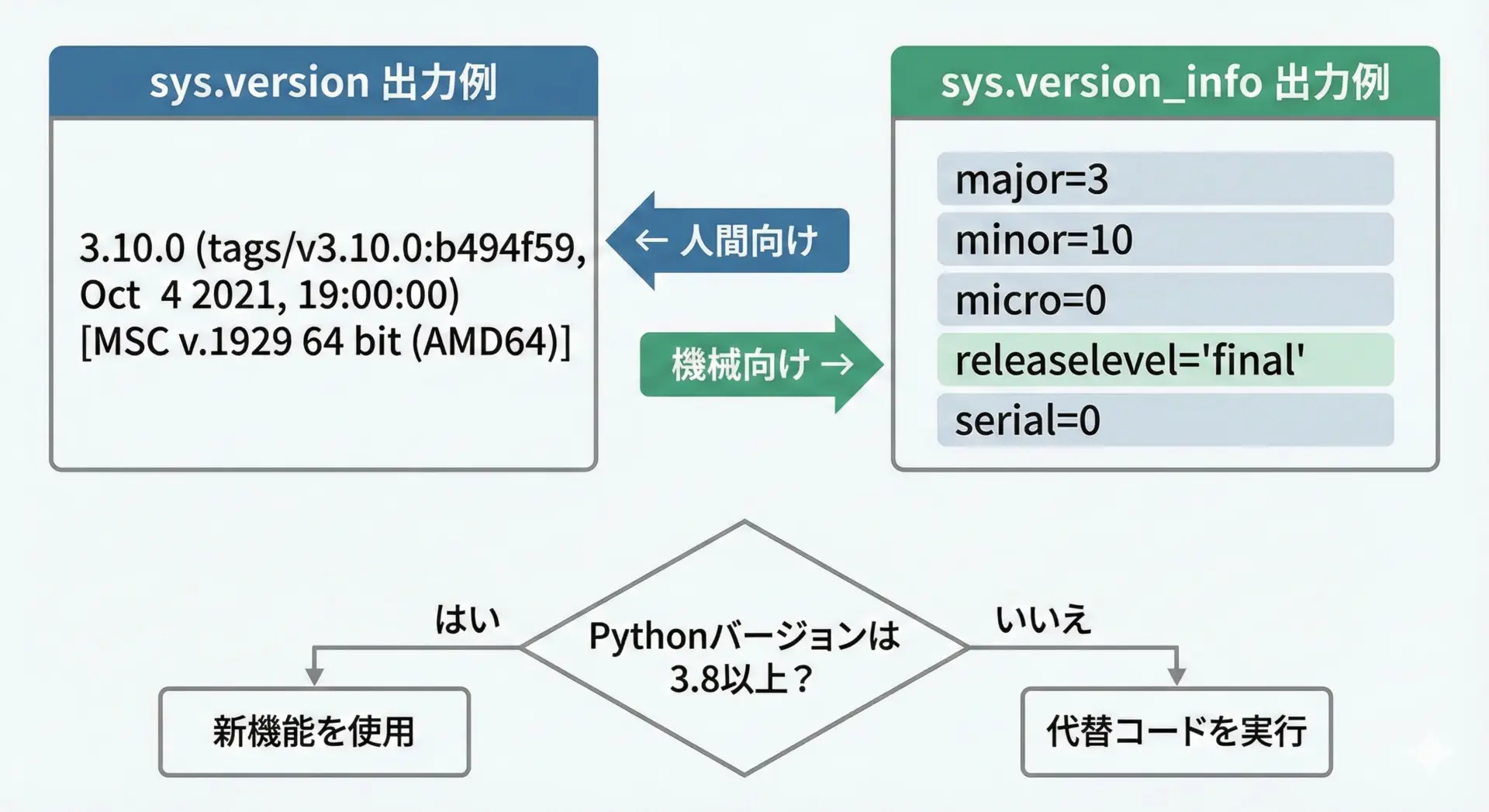

sys.versionは人間向けの情報が多く、sys.version_infoは機械的な処理に適した形式になっています。

それぞれの違いと、どう使い分けるべきかを整理します。

sys.versionの見方

sys.versionは文字列として、次のような情報を含みます。

>>> import sys

>>> print(sys.version)

3.11.7 (main, Oct 1 2024, 10:00:00) [GCC 12.2.0]この文字列には主に次の内容が含まれます。

- Python本体のバージョン(3.11.7)

- ビルドブランチ名(main)

- ビルド日時

- 使用コンパイラ(GCCなど)

人間が一目で環境の概要を知るには便利ですが、文字列パースしてバージョン比較するのは推奨されません。

sys.version_infoの構造と使い所

sys.version_infoは、タプル風のオブジェクトとして、バージョンの各要素を扱いやすい形で提供します。

>>> import sys

>>> sys.version_info

sys.version_info(major=3, minor=11, micro=7, releaselevel='final', serial=0)具体的なフィールドは次の通りです。

| フィールド | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| major | メジャーバージョン | 3 |

| minor | マイナーバージョン | 11 |

| micro | パッチバージョン | 7 |

| releaselevel | リリースレベル(alpha, beta, candidate, final) | ‘final’ |

| serial | シリアル番号 | 0 |

バージョン条件分岐のサンプルコード

実運用でよく使うパターンとして、「Python 3.8以上かどうか」を判定するコード例を示します。

# version_check.py

import sys

# バージョンタプルを作成 (major, minor) だけ比較すればよいケースが多いです

current = sys.version_info

required = (3, 8)

# Python 3.8以上かどうかを判定

if (current.major, current.minor) >= required:

print(f"OK: Python {current.major}.{current.minor} 以上です。")

else:

print(

f"NG: Python {required[0]}.{required[1]} 以上が必要です。"

f" 現在のバージョンは {current.major}.{current.minor} です。"

)想定される実行例を示します。

python version_check.pyOK: Python 3.11 以上です。このように比較演算子でタプル同士を比較することで、シンプルかつ安全にバージョン条件を記述できます。

仮想環境ごとのPythonバージョン確認

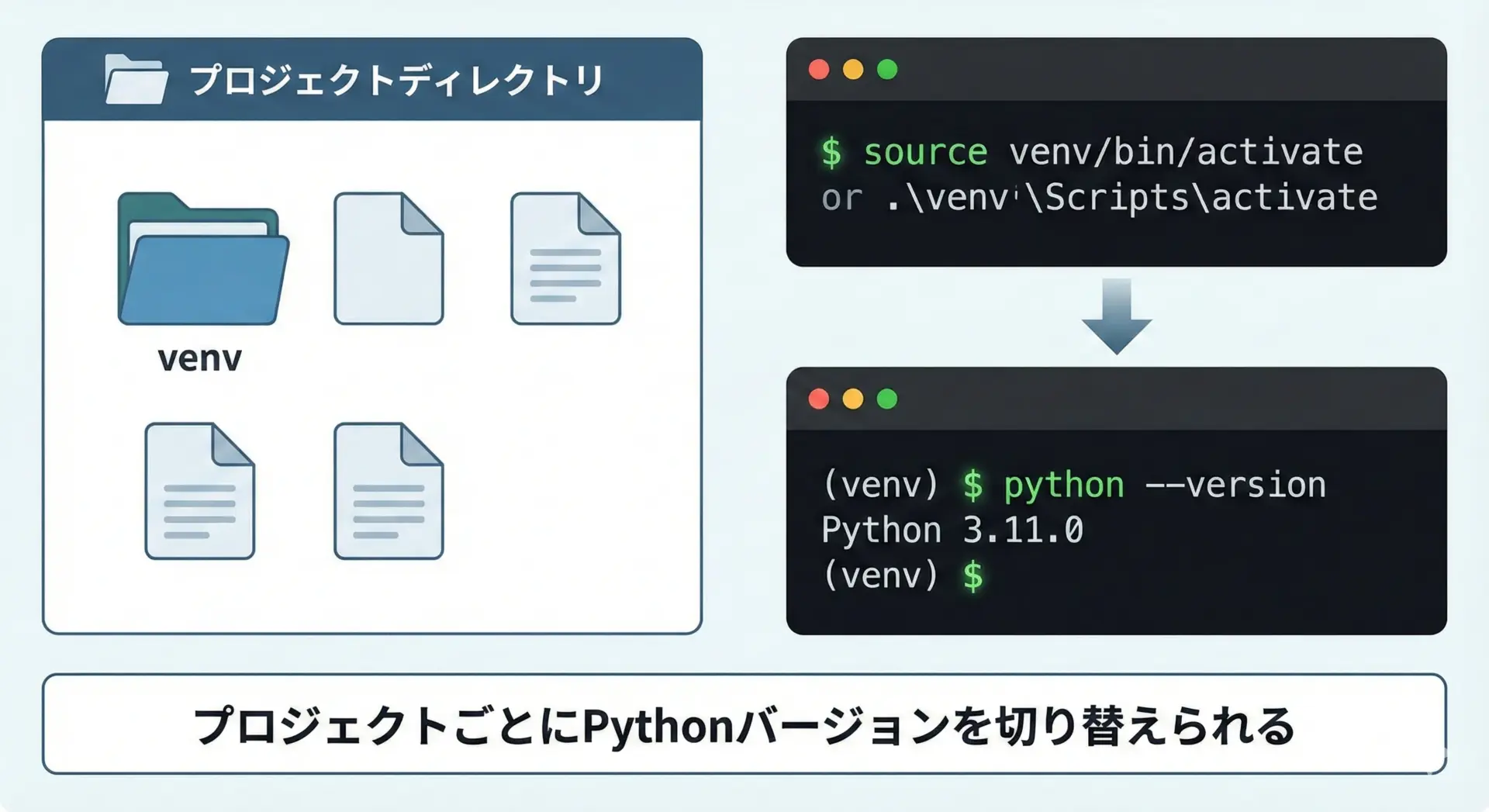

次に、仮想環境(venvやvirtualenvなど)ごとにPythonバージョンを把握する方法について解説します。

同じマシンでも、環境ごとにPythonのバージョンが異なることは珍しくありません。

venv環境でのpythonバージョン確認方法

標準ライブラリのvenvを使って仮想環境を作成した場合、その環境を有効化した上でバージョン確認を行うのが基本です。

venv仮想環境の作成と有効化

まずは仮想環境自体の復習も兼ねて、一連の流れを示します。

# プロジェクトディレクトリに移動

cd myproject

# venvという名前で仮想環境を作成

python -m venv venv次に、環境を有効化します。

source venv/bin/activatevenv\Scripts\activate.\venv\Scripts\Activate.ps1プロンプトの先頭に(venv)のような表示が付けば、有効化に成功しています。

有効化後のpythonバージョン確認

有効化された状態で、次のように確認します。

(venv) python --versionPython 3.11.7ここで表示されるのはその仮想環境が参照しているPython本体のバージョンです。

仮想環境を有効化していない状態でpython –versionを打っても、グローバル環境のPythonが表示されてしまう点には注意してください。

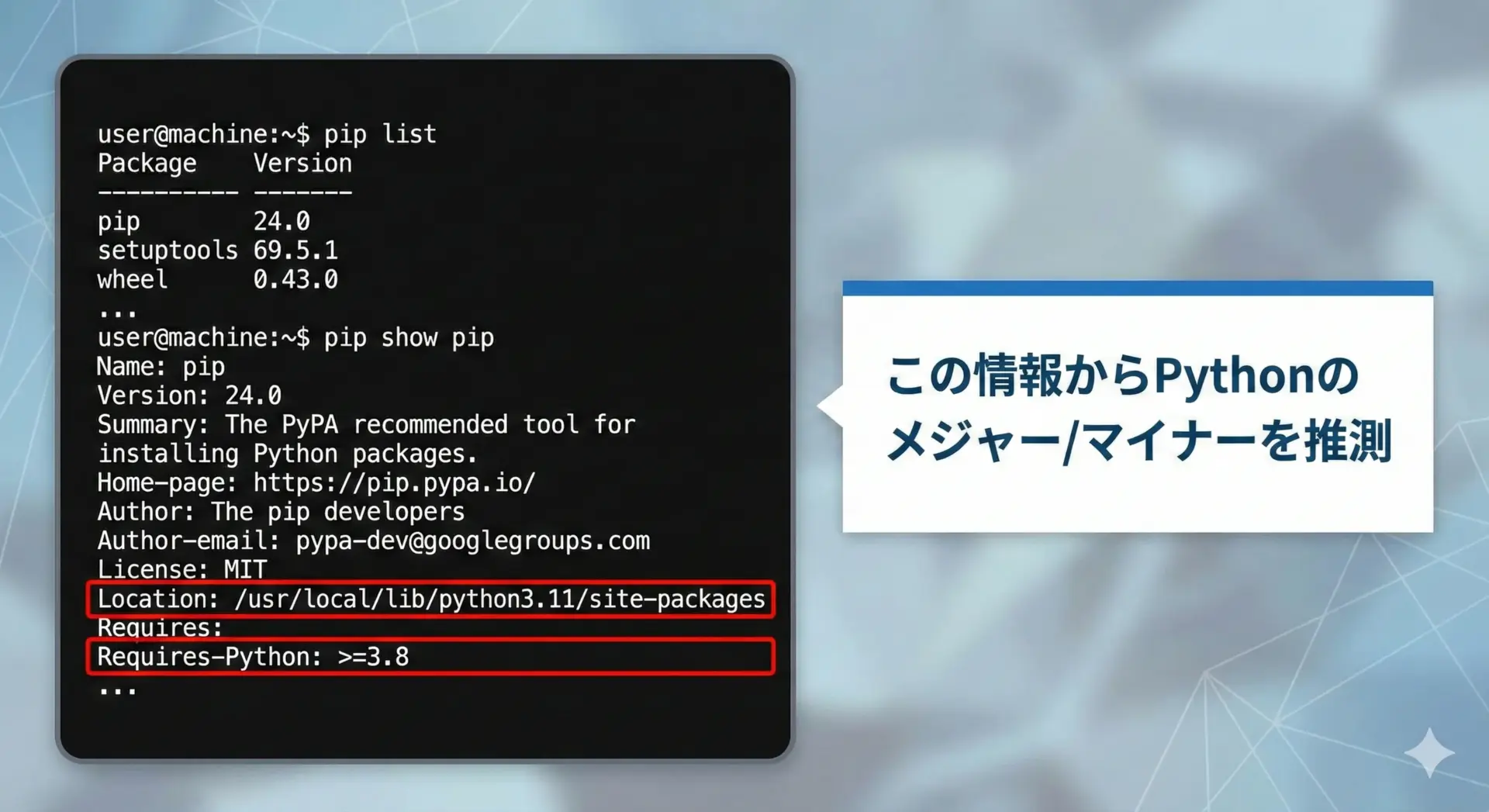

pip list・pip showからPythonバージョンを推測する方法

ときには、直接python --versionを打てない状況や、インタラクティブに環境を触れない状況もあります。

そのような場合、pipまわりの情報からPythonバージョンを間接的に推測できるケースがあります。

pip listから読み取れること

pip list自体は直接Pythonバージョンを表示しませんが、実行できている時点で、その環境のPythonは生きていることがわかります。

また、特定のライブラリがRequires-Python条件を持つ場合、そこから推測できます。

pip listPackage Version

---------- -------

pip 24.0

setuptools 69.0.0

...これだけではバージョンはわかりませんが、次のpip showが役に立ちます。

pip showからの推測例

pip showで、あるパッケージのメタデータを確認します。

pip show pipName: pip

Version: 24.0

Summary: The PyPA recommended tool for installing Python packages.

Requires-Python: >=3.7

Location: /path/to/venv/lib/python3.11/site-packages特に重要な情報は次の2点です。

Requires-Python: そのパッケージがサポートするPythonバージョン範囲Location: インストール先パスにpython3.11のようなディレクトリ名が含まれる

このLocationから、少なくともpython3.11系で動いていることが推測できます。

完全に確定はできませんが、システムに直接触れない状況の調査などでは、有用な手掛かりになります。

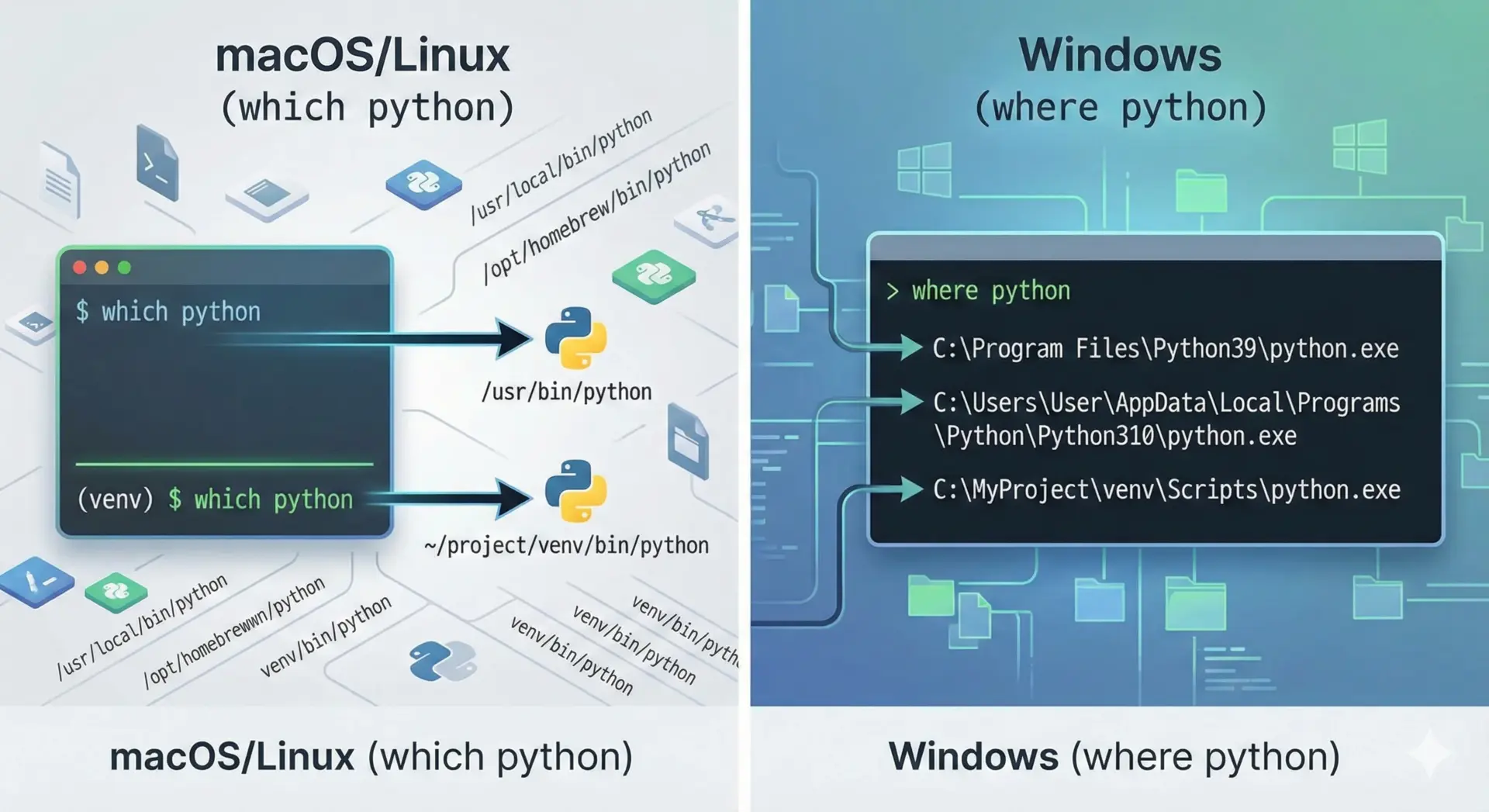

which・whereコマンドで実行されているpythonを特定

Pythonが複数インストールされている環境では、「どのpythonが実行されているか」が重要な意味を持ちます。

そこで使うのが、which(Unix系)やwhere(Windows)コマンドです。

Unix系(macOS, Linux)でのwhich

macOSやLinuxでは、次のように実行します。

which python/home/user/myproject/venv/bin/pythonこのように表示されていれば、現在は仮想環境内(venv/bin/python)のPythonが実行されていることがわかります。

仮想環境を無効化して再度実行すると、次のようにパスが変わる場合があります。

which python/usr/bin/pythonこのパスの違いが、そのまま「どのPythonが呼ばれているか」を示しています。

Windowsでのwhere

Windowsではwhereコマンドを使います。

where pythonC:\Users\user\myproject\venv\Scripts\python.exe

C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe

C:\Windows\py.exe複数行表示される場合、最初の行が実際に使われている実行ファイルです。

PATHの優先順位により、どのPythonが使われているかを確認できます。

パスの場所とpython –versionの結果は必ずセットで確認し、意図と違うPythonを使っていないかチェックしましょう。

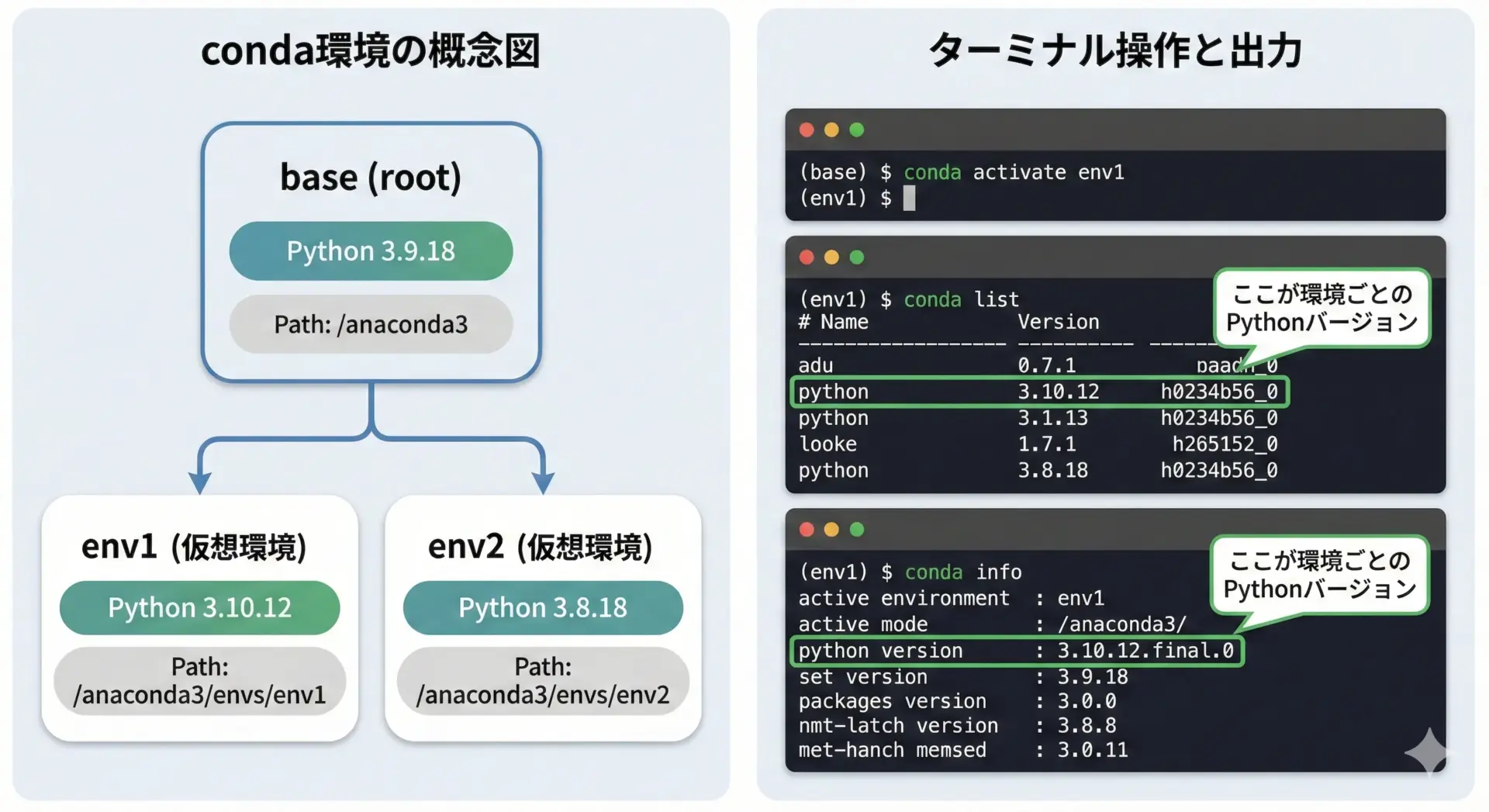

conda環境でのPythonバージョン確認

AnacondaやMinicondaなどのconda環境では、conda独自のコマンドでPythonバージョンや環境ごとの設定を確認できます。

データサイエンス系の現場では、こちらを使う機会が非常に多いです。

conda list・conda infoでPythonバージョンを確認する

conda環境では、環境を有効化した上でconda listやconda infoを用いると、Python関連の詳細な情報が得られます。

conda listでPythonパッケージを見る

対象の環境を有効化してからconda listを実行します。

conda activate myenv

conda list# packages in environment at /home/user/miniconda3/envs/myenv:

#

# Name Version Build Channel

python 3.11.7 h955ad1f_0

pip 24.0 py311h06a4308_0

...ここでNameがpythonとなっている行のVersion列が、その環境のPythonバージョンです。

conda infoでより詳細な情報を確認

conda infoを使うと、アクティブな環境やPythonバージョンを含む要約情報が得られます。

conda info active environment : myenv

active env location : /home/user/miniconda3/envs/myenv

shell level : 2

user config file : /home/user/.condarc

populated config files : ...

conda version : 24.3.0

conda-build version : not installed

python version : 3.11.7.final.0

virtual packages : ...ここではpython version行が重要です。

この値が現在有効化されているconda環境のPythonバージョンを示します。

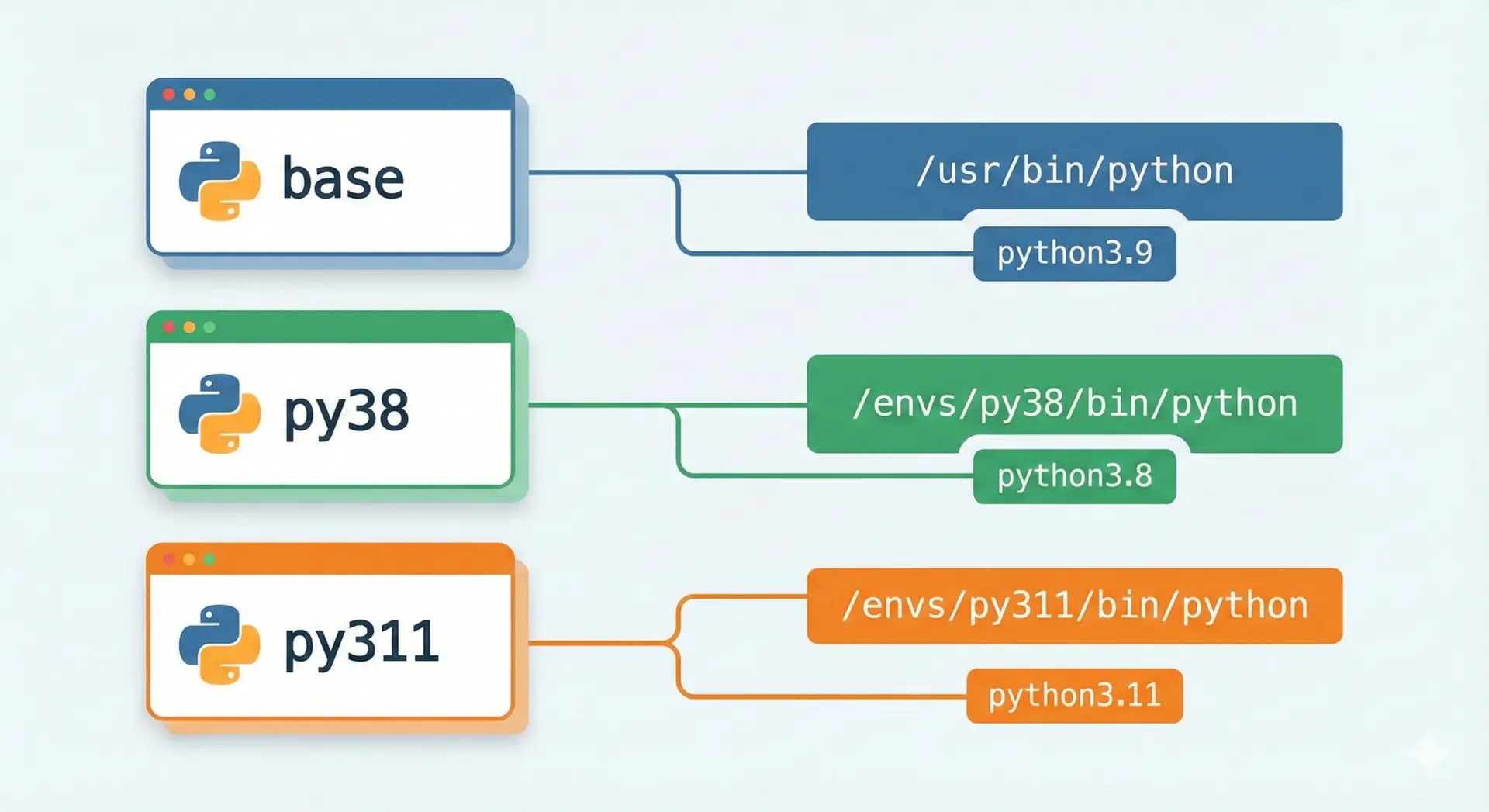

conda env listから環境ごとのバージョンを把握

複数のconda環境を使っている場合、「どの環境がどのPythonバージョンなのか」を一覧で把握したくなります。

conda env listを使うと、環境とパスをまとめて確認できます。

conda env listの出力例

conda env list# conda environments:

#

base * /home/user/miniconda3

py38 /home/user/miniconda3/envs/py38

py311 /home/user/miniconda3/envs/py311

datasci /home/user/miniconda3/envs/datasciこのコマンド単体ではPythonバージョンは直接表示されませんが、環境を1つずつ有効化してpython --versionを実行することで、環境名と特定のPythonバージョンを対応付けてメモすることができます。

conda activate py38

python --version # -> Python 3.8.x

conda activate py311

python --version # -> Python 3.11.xチーム開発などでは、「py38」「py311」のように環境名にバージョンを含める運用にしておくと、後から見てもわかりやすくなります。

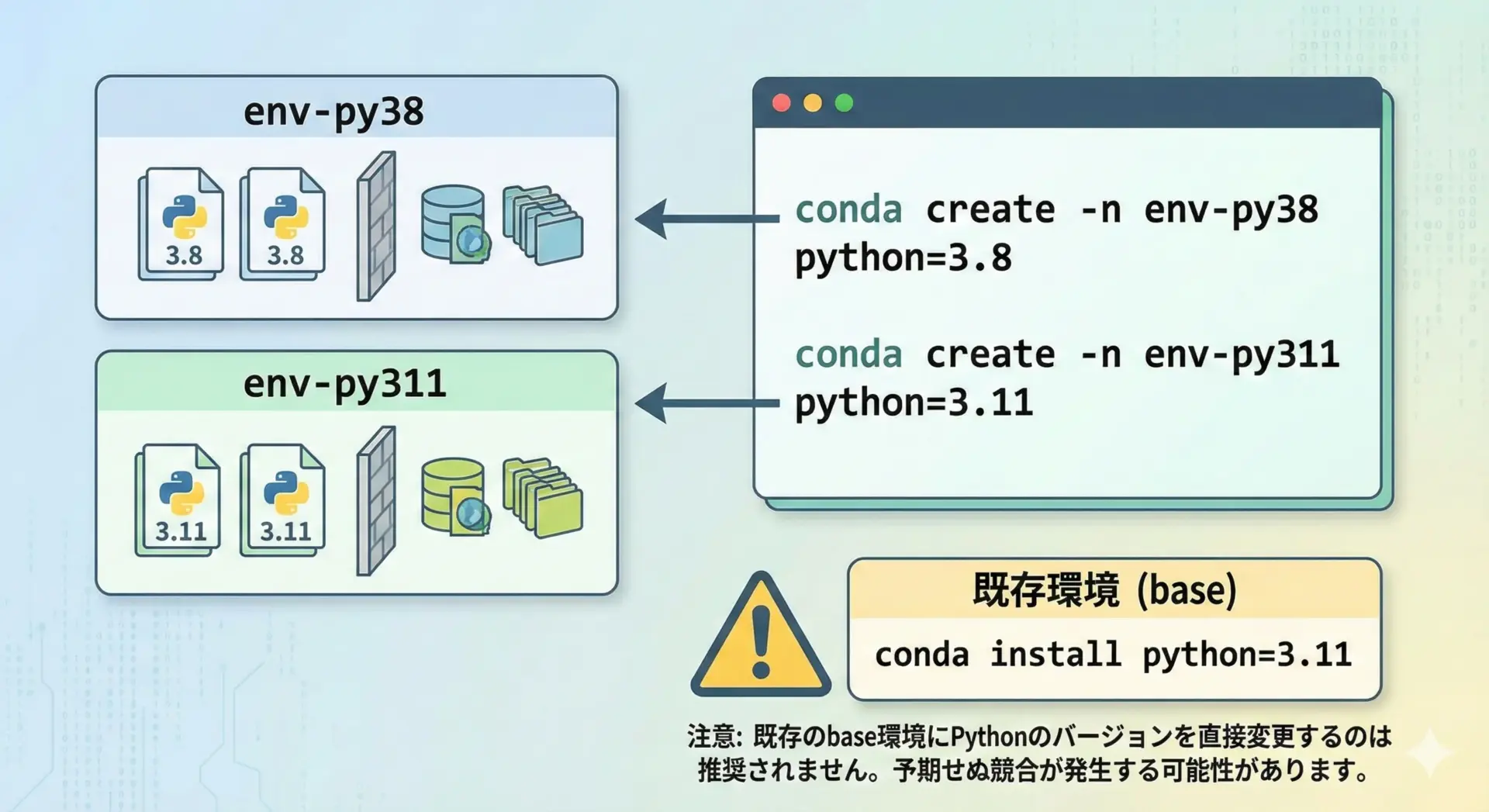

conda installでPythonバージョンを切り替えるポイント

condaでは、環境ごとに異なるPythonバージョンをインストールしたり、後からバージョンを変更したりできます。

ただし、既存環境のバージョンを無理に変えると依存関係が崩れることがあるため、注意が必要です。

新規環境をPythonバージョン指定で作成

もっとも安全でおすすめなのは、新しい環境を作るときにPythonバージョンを指定する方法です。

# Python 3.8環境を作成

conda create -n py38 python=3.8

# Python 3.11環境を作成

conda create -n py311 python=3.11作成後、それぞれの環境を有効化してpython --versionで確認します。

conda activate py38

python --version

# -> Python 3.8.xconda activate py311

python --version

# -> Python 3.11.x既存環境のPythonバージョン変更

どうしても既存環境でPythonのバージョンを上げ下げしたい場合は、次のように指定します。

conda activate myenv

conda install python=3.11ただし、この操作により環境内のパッケージが大きく入れ替わったり、互換性のないバージョンに自動で切り替わる可能性があります。

作業前にconda list –explicitなどで環境のバックアップを取る、あるいは別名で新しい環境を作ることを検討してください。

OS別のPythonバージョン確認コマンド

最後に、OSごとによく使うコマンドや注意点を整理します。

同じpythonという名前でも、OSやインストール方法によって実態が異なるため、ここを理解しておくとトラブルシューティングが楽になります。

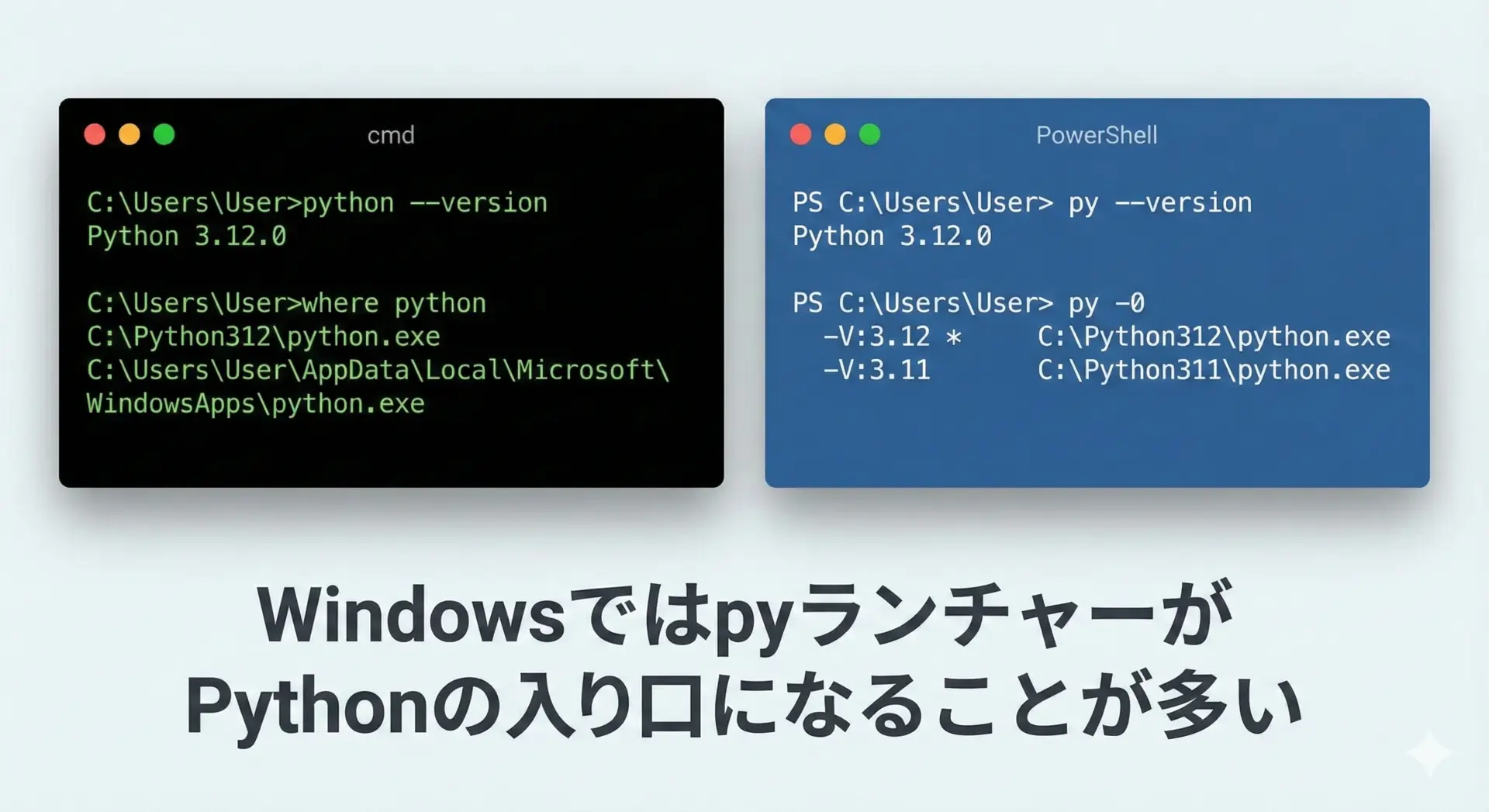

Windows(cmd・PowerShell)でのpythonバージョン確認

Windowsでは、pythonコマンドのほかにpyランチャーが存在するため、少し事情が複雑です。

cmdでの基本的な確認

コマンドプロンプト(cmd)では、まず次のように実行します。

python --versionPython 3.11.7もし'python' は、内部コマンドまたは外部コマンド...として認識されていませんと出る場合は、PATHが通っていないか、Pythonがインストールされていない可能性があります。

pyランチャーでの確認

Windowsの多くの環境では、pyコマンド(Windows用Pythonランチャー)も利用できます。

py --versionPython 3.11.7複数バージョンがインストールされている場合、py -0で一覧を確認できます。

py -0Installed Pythons found by py Launcher for Windows

-3.11-64 *

-3.10-64

-3.9-64アスタリスク*の付いたものがデフォルトで起動されるPythonです。

特定バージョンを明示したいときは、次のように指定します。

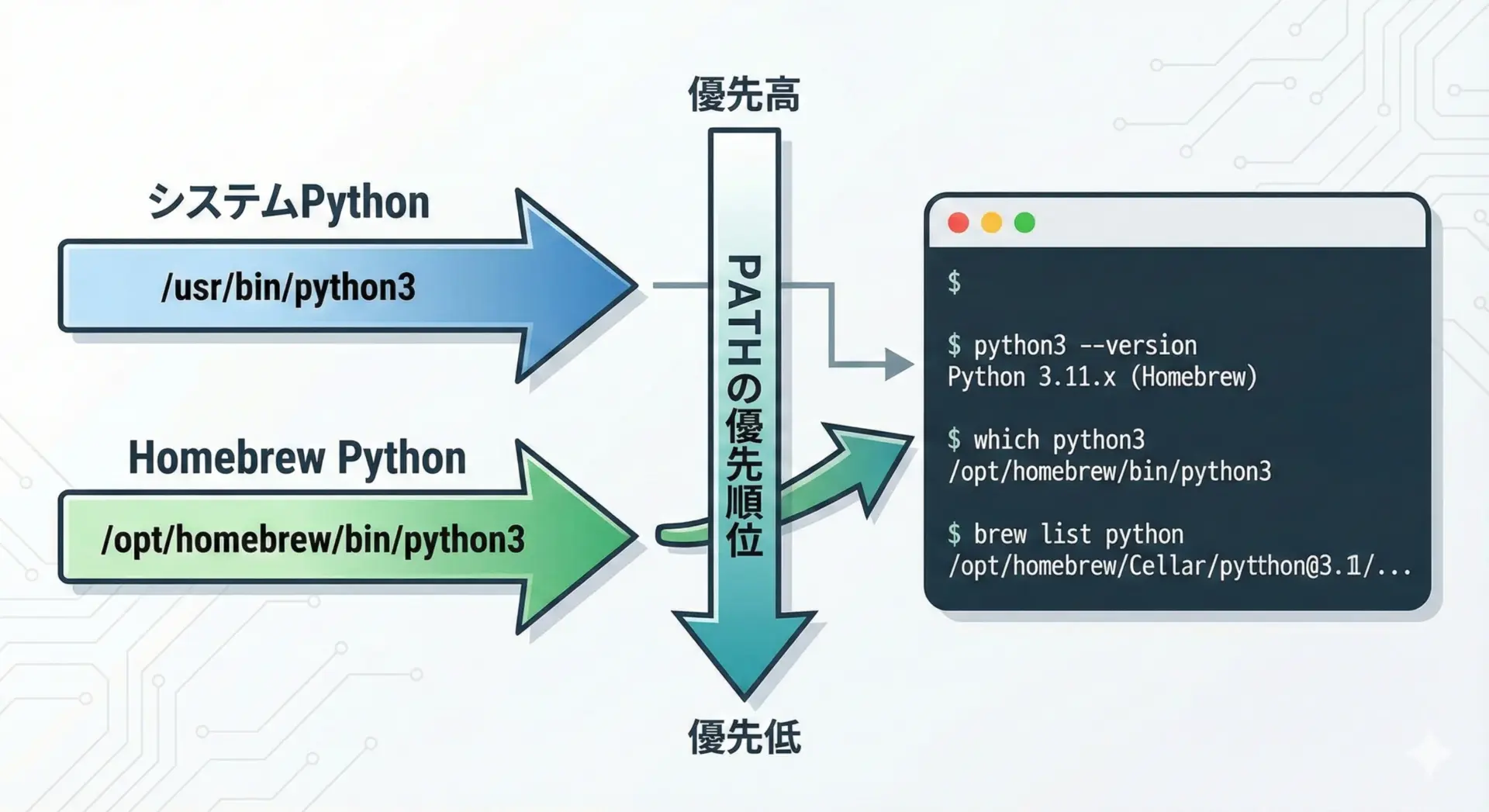

py -3.10 --versionmacOSでのpython3・brew経由インストールのバージョン確認

macOSでは、OS組み込みのPythonと、ユーザーがインストールしたPythonが混在しがちです。

特にbrew経由でインストールした場合は、実行ファイルの場所やコマンド名が変わります。

python3コマンドでの確認

最新のmacOSでは、pythonよりもpython3が標準です。

python3 --versionPython 3.11.7もしpythonも存在する場合は、それが古いPython2.xである可能性があるため、macOSではpython3を使うのが基本方針です。

Homebrew経由インストールの場合

HomebrewでPythonをインストールした場合、どのバージョンが入っているかはbrewコマンドで確認できます。

brew list python/opt/homebrew/Cellar/python@3.11/3.11.7/bin/python3

...また、実際にどのpython3が使われているかはwhichで確認します。

which python3/opt/homebrew/bin/python3このパスが/usr/bin/python3でないことを確認できれば、「Homebrew版のPythonが使われている」と判断できます。

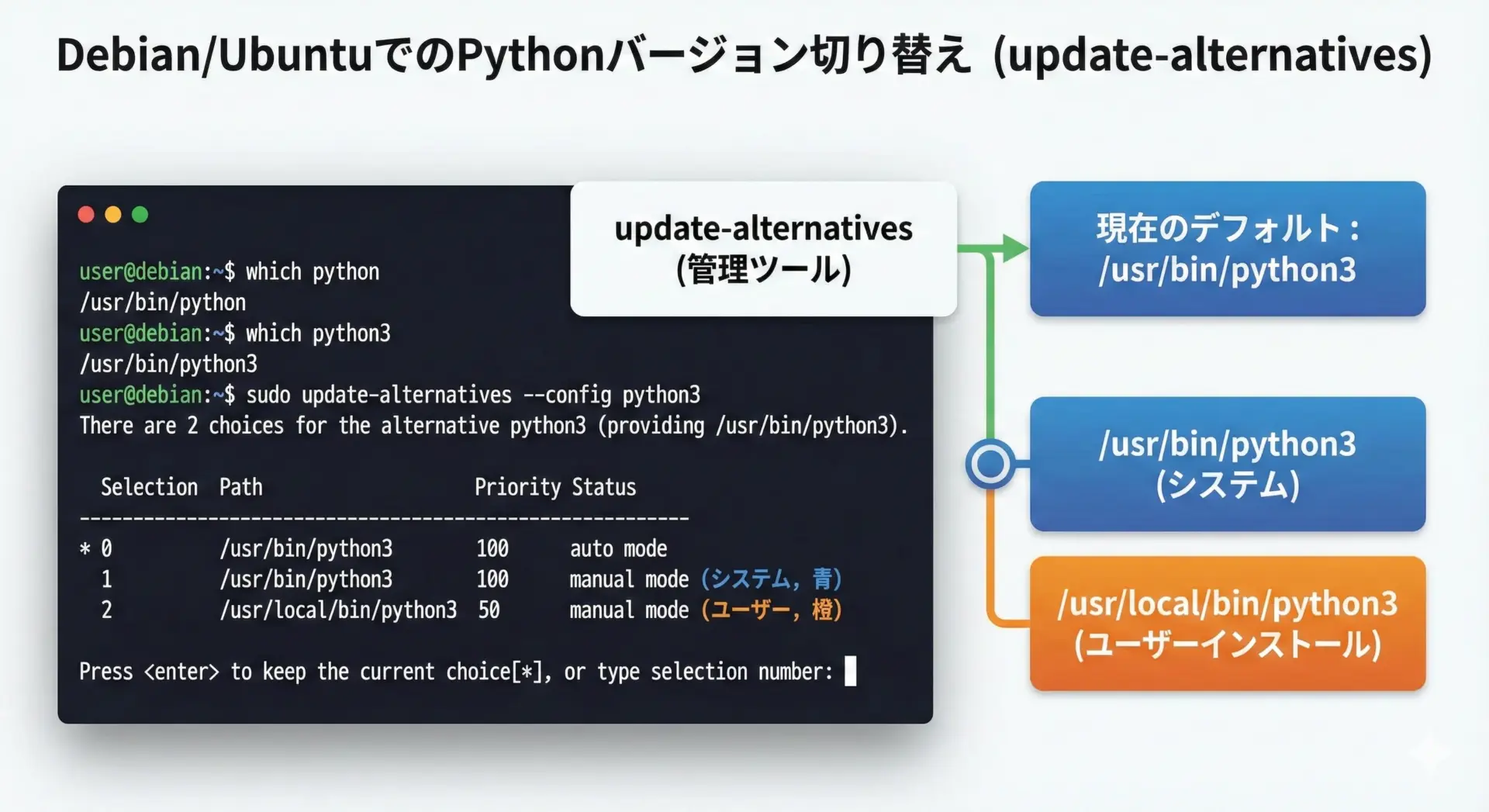

Linuxでのwhich pythonとupdate-alternativesの確認方法

Linuxでは、ディストリビューションによってPythonの扱いが異なりますが、共通してwhichやupdate-alternativesを用いた確認が有効です。

which python / which python3 での確認

まずは、どのPythonが使われているかを把握します。

which python

which python3/usr/bin/python

/usr/bin/python3環境によってはpythonが存在せず、python3のみが有効な場合もあります。

その場合はpython3 --versionを使います。

python3 --versionPython 3.11.7update-alternativesの設定確認(Debian/Ubuntu系)

Debian系ディストリビューションでは、update-alternativesでpythonやpython3の実体を切り替えている場合があります。

sudo update-alternatives --config python3There are 2 choices for the alternative python3 (providing /usr/bin/python3).

Selection Path Priority Status

------------------------------------------------------------

* 0 /usr/bin/python3.11 2 auto mode

1 /usr/bin/python3.10 1 manual mode

2 /usr/bin/python3.11 2 manual modeこの出力から、現在はpython3.11がデフォルトであることがわかります。

ここでの設定変更はシステム全体に影響するため、システム管理者レベルでの慎重な運用が必要です。

まとめ

本記事では、Pythonのバージョンを確認するさまざまな方法を、標準コマンド、仮想環境、conda環境、OS別の観点から整理しました。

日常的にはpython --versionやpython3 --versionで事足りますが、複数環境が入り混じる実務では、which/whereで実行ファイルの場所を確認し、condaやvenvの有効化状態を意識することが重要になります。

特に、コード内での条件分岐にはsys.version_infoを使うことで、確実かつ読みやすいバージョンチェックが可能です。

ここで紹介したコマンド群を組み合わせて、自分の開発環境を常に正しく把握できるようにしておきましょう。