オブジェクト指向のC++プログラムを書いていると「抽象クラス」や「純粋仮想関数」という言葉によく出会います。

どちらも「継承」と深く関係する概念ですが、仕組みや使いどころをきちんと理解しておかないと、エラーに悩まされたり、設計が分かりにくくなったりします。

この記事では、純粋仮想関数と抽象クラスの関係や、実際の使い方をサンプルコード付きで丁寧に解説します。

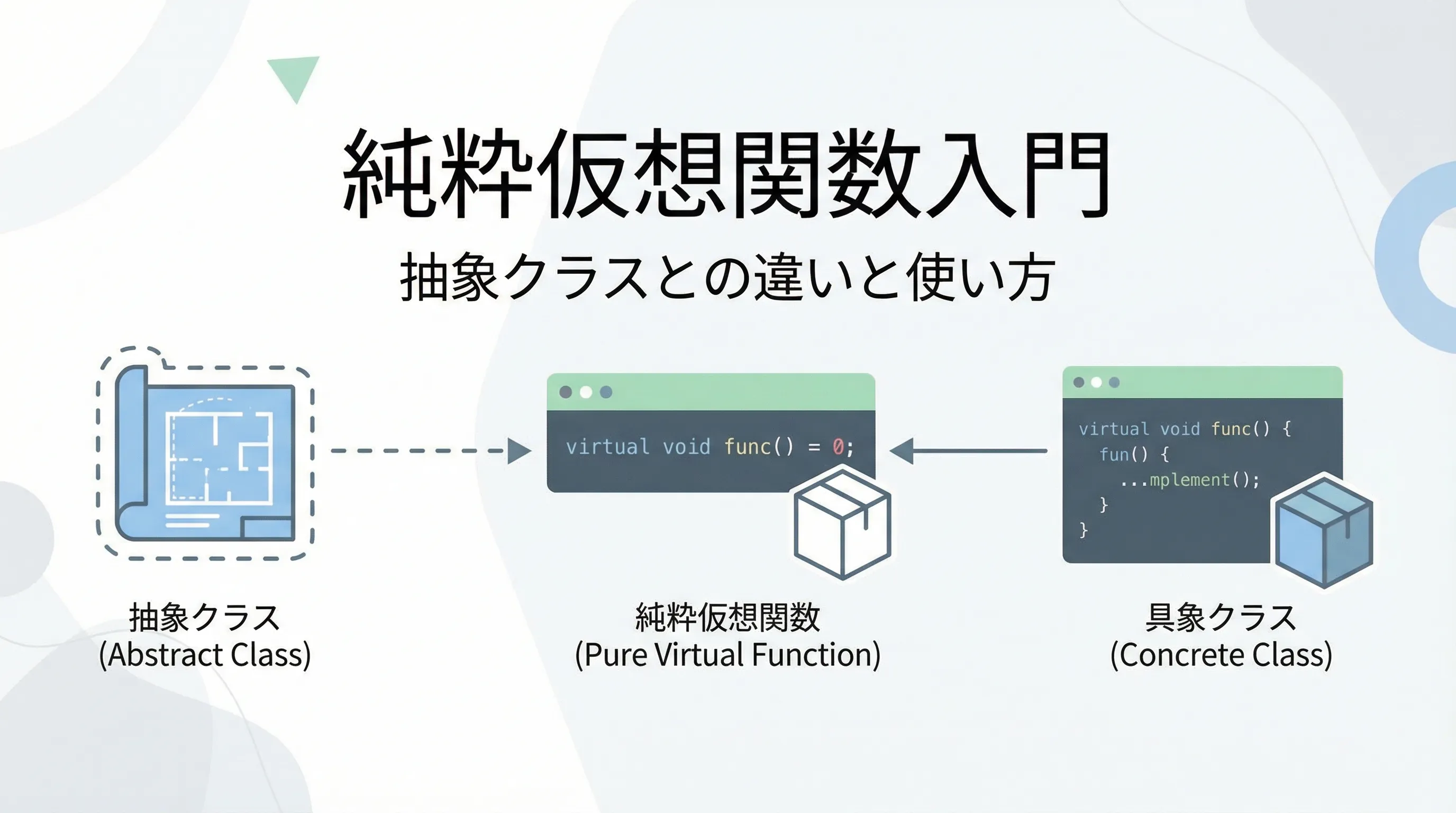

純粋仮想関数とは何か

純粋仮想関数の基本イメージ

純粋仮想関数とは、「派生クラスで必ずオーバーライドさせるための、実装を持たない仮想関数」のことです。

宣言の形はvirtual 戻り値 型名(引数) = 0;のように、関数宣言の末尾に= 0を付けます。

ポイントは「実装がない」「派生クラスで必ず定義させる」という2点です。

これにより、「このクラスはインターフェース(約束事)だけを示し、具体的な処理は派生クラスに任せる」という設計ができます。

純粋仮想関数の宣言例

#include <iostream>

using namespace std;

// 図形の共通インターフェースを表すクラス

class Shape {

public:

// 純粋仮想関数: 描画する処理の「約束」だけを示す

virtual void draw() const = 0;

};この時点ではShapeクラスにはdraw()の実装がありません。

「Shapeを継承するクラスは、必ずdraw()を実装してください」というメッセージをコンパイラに伝えている状態です。

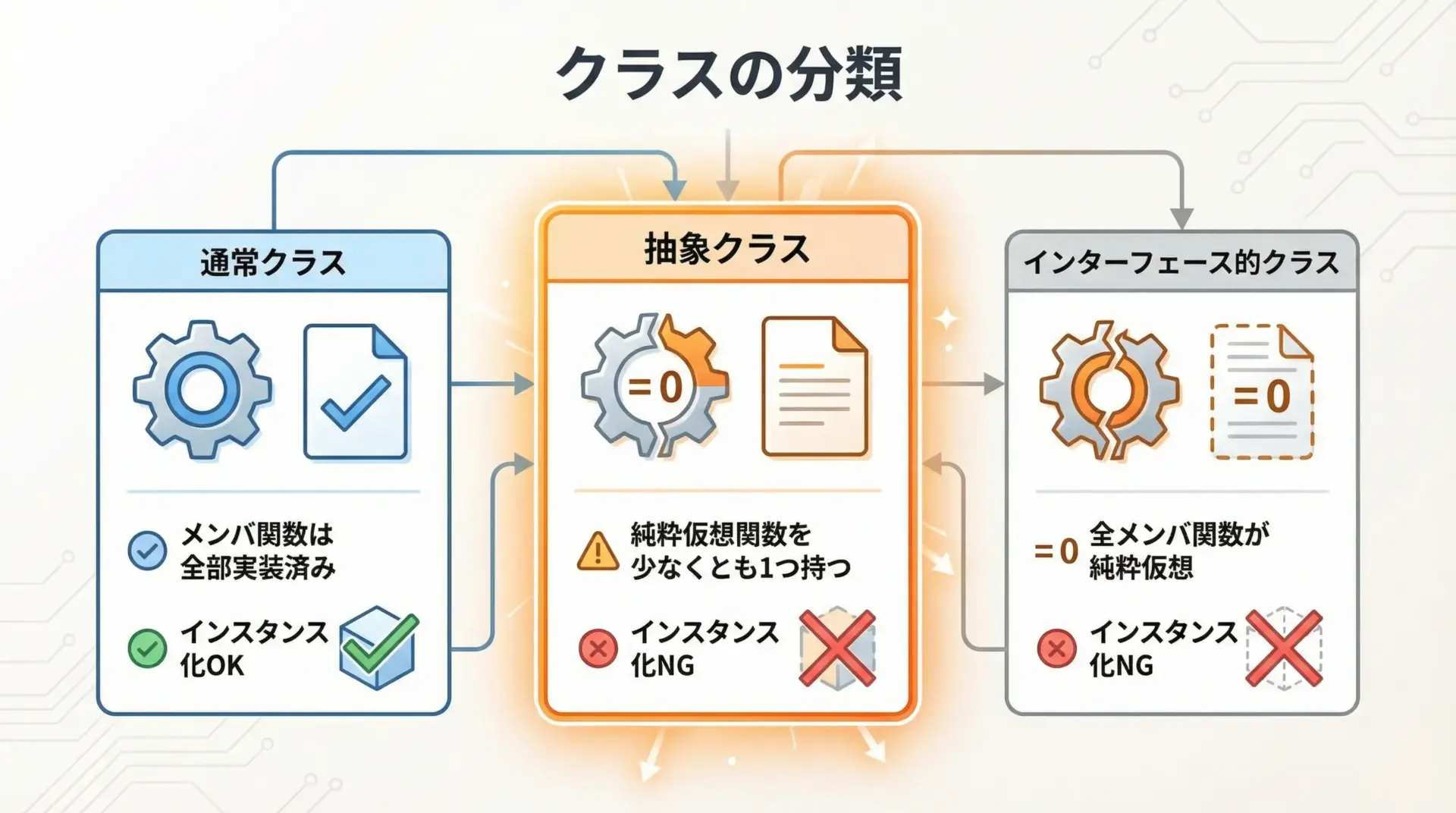

抽象クラスとの関係と違い

抽象クラスとは

「抽象クラス」とは、少なくとも1つ以上の純粋仮想関数を持つクラスのことです。

C++の言語仕様として「このクラスは抽象クラスです」と宣言するキーワードがあるわけではなく、純粋仮想関数が1つでもあると自動的に抽象クラス扱いになります。

抽象クラスと純粋仮想関数の関係

関係を整理すると、次のようになります。

- 純粋仮想関数

→ 実装を持たない仮想関数で、派生クラスに実装を強制するもの - 抽象クラス

→1つ以上の純粋仮想関数を持つため、自分自身はインスタンスを作れないクラス

つまり「純粋仮想関数を持っているから、そのクラスは抽象クラスになる」という関係です。

抽象クラスの特徴(インスタンス化できない)

純粋仮想関数を持つ抽象クラスは、次の制約があります。

- 抽象クラスそのものを

newしたり、スタック上にインスタンスを作ることはできません - しかし、ポインタや参照型としては扱えるため、「共通の型」として非常に便利です

#include <iostream>

using namespace std;

class Shape {

public:

virtual void draw() const = 0; // 純粋仮想関数

};

int main() {

// Shape s; // コンパイルエラー: 抽象クラスのインスタンスは作れない

Shape* p = nullptr; // ポインタならOK (まだ何も指していない)

cout << "抽象クラスのポインタは定義できます。" << endl;

return 0;

}抽象クラスのポインタは定義できます。純粋仮想関数の書き方と基本ルール

基本的な構文

純粋仮想関数は、通常の仮想関数に= 0をつけるだけです。

class Base {

public:

virtual void func() = 0; // 純粋仮想関数

};この= 0は「0を代入している」わけではなく、「この関数は純粋仮想関数である」という特別な記号だと理解してください。

実装を持たない、とは限らない

実は、純粋仮想関数であっても、クラス定義の外側で実装を書くことは可能です。

ただし、それでも「純粋仮想」であることは変わらず、そのクラスは抽象クラスのままです。

#include <iostream>

using namespace std;

class Base {

public:

virtual void show() = 0; // 宣言は純粋仮想

};

// クラスの外で実装を書くこともできる

void Base::show() {

cout << "Base::show() のデフォルト実装です。" << endl;

}

class Derived : public Base {

public:

// 必ずオーバーライドは必要

void show() override {

cout << "Derived::show() です。" << endl;

// 必要なら Base の実装を呼び出せる

Base::show();

}

};

int main() {

Derived d;

d.show();

return 0;

}Derived::show() です。

Base::show() のデフォルト実装です。このように「インターフェースとしては必須だが、共通処理も提供したい」ときに使うテクニックです。

実際の現場では多くありませんが、仕様として知っておくと混乱を防げます。

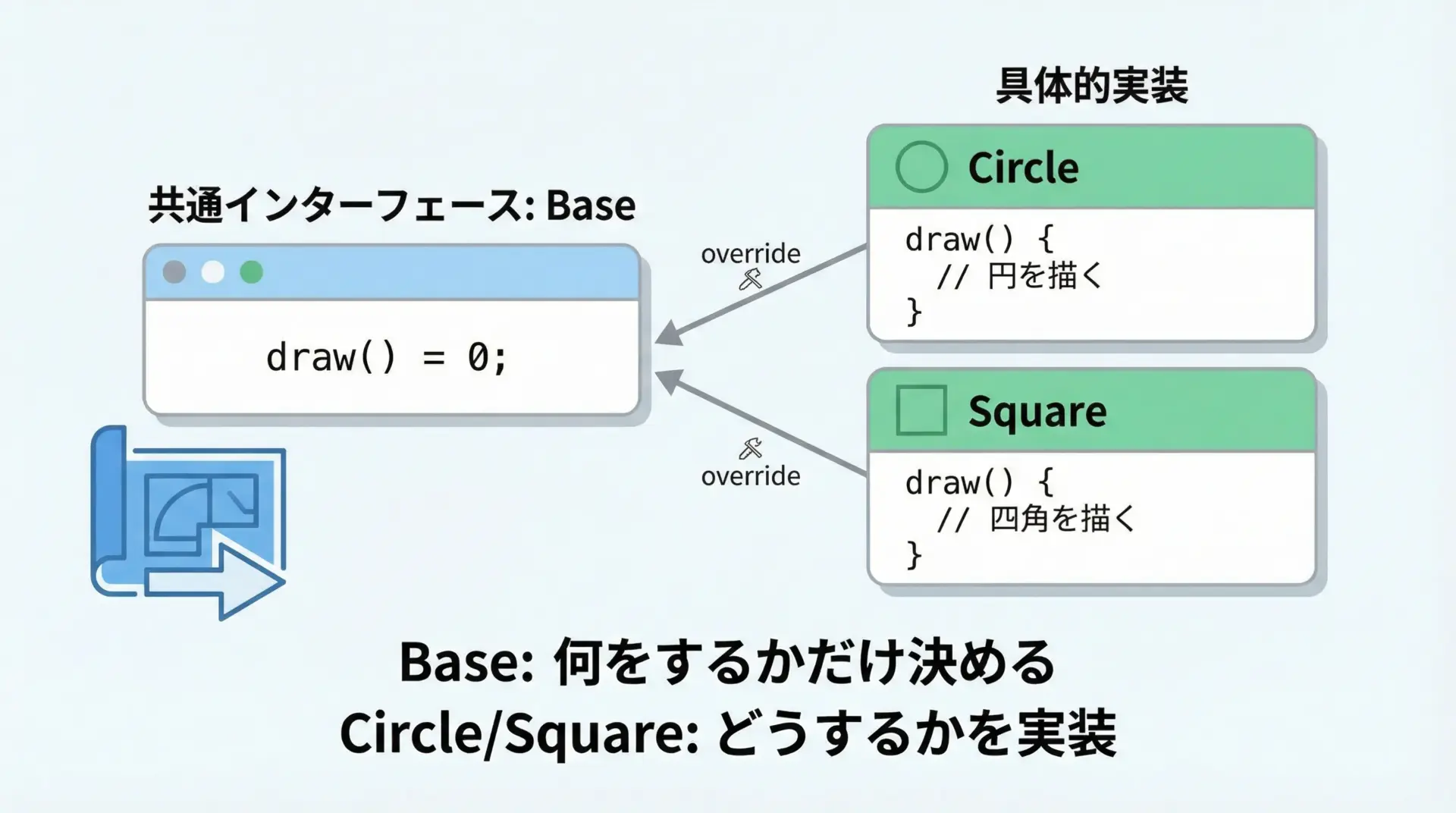

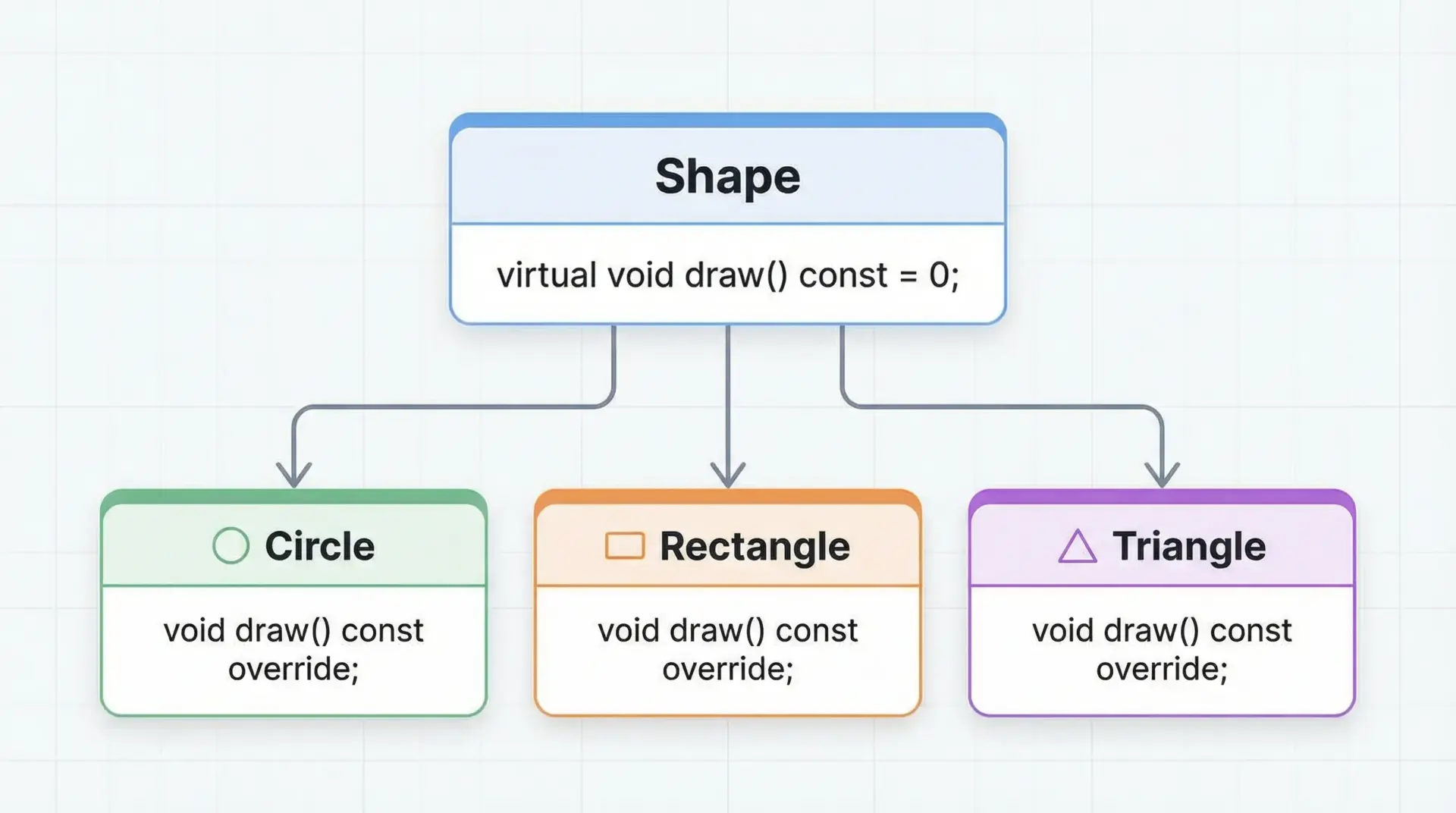

実例で理解する|抽象クラスと純粋仮想関数

図形クラスを例にした継承構造

次のような構造を考えます。

- 抽象クラス

Shape

→ 純粋仮想関数draw()を持ち、図形を描画する「約束」だけを定義 - 具体的な図形クラス

Circle、Rectangle

→ 各自のdraw()を実装する

#include <iostream>

#include <vector>

#include <memory> // smart pointer を使うため

using namespace std;

// 抽象クラス: 図形の共通インターフェース

class Shape {

public:

// 純粋仮想関数: 描画処理のインターフェース

virtual void draw() const = 0;

// 仮想デストラクタ(派生クラスをポインタで扱うためには必須)

virtual ~Shape() = default;

};

// 具象クラス: 円

class Circle : public Shape {

public:

void draw() const override {

cout << "○ 円を描画します。" << endl;

}

};

// 具象クラス: 長方形

class Rectangle : public Shape {

public:

void draw() const override {

cout << "□ 長方形を描画します。" << endl;

}

};

int main() {

// Shape は抽象クラスなのでインスタンス化できない

// Shape s; // コンパイルエラー

// Shape のポインタ(スマートポインタ)の配列で、さまざまな図形を一括管理

vector<unique_ptr<Shape>> shapes;

shapes.push_back(make_unique<Circle>());

shapes.push_back(make_unique<Rectangle>());

// ポリモーフィズム: 同じ draw() 呼び出しでも、実際の型に応じて処理が変わる

for (const auto& s : shapes) {

s->draw();

}

return 0;

}○ 円を描画します。

□ 長方形を描画します。この例では、Shape型のポインタを通して、実際にはCircleやRectangleのdraw()が呼ばれています。

これが、抽象クラス+純粋仮想関数を使う最大の目的である「ポリモーフィズム」の実現です。

どんなときに純粋仮想関数を使うか

インターフェースを明示したいとき

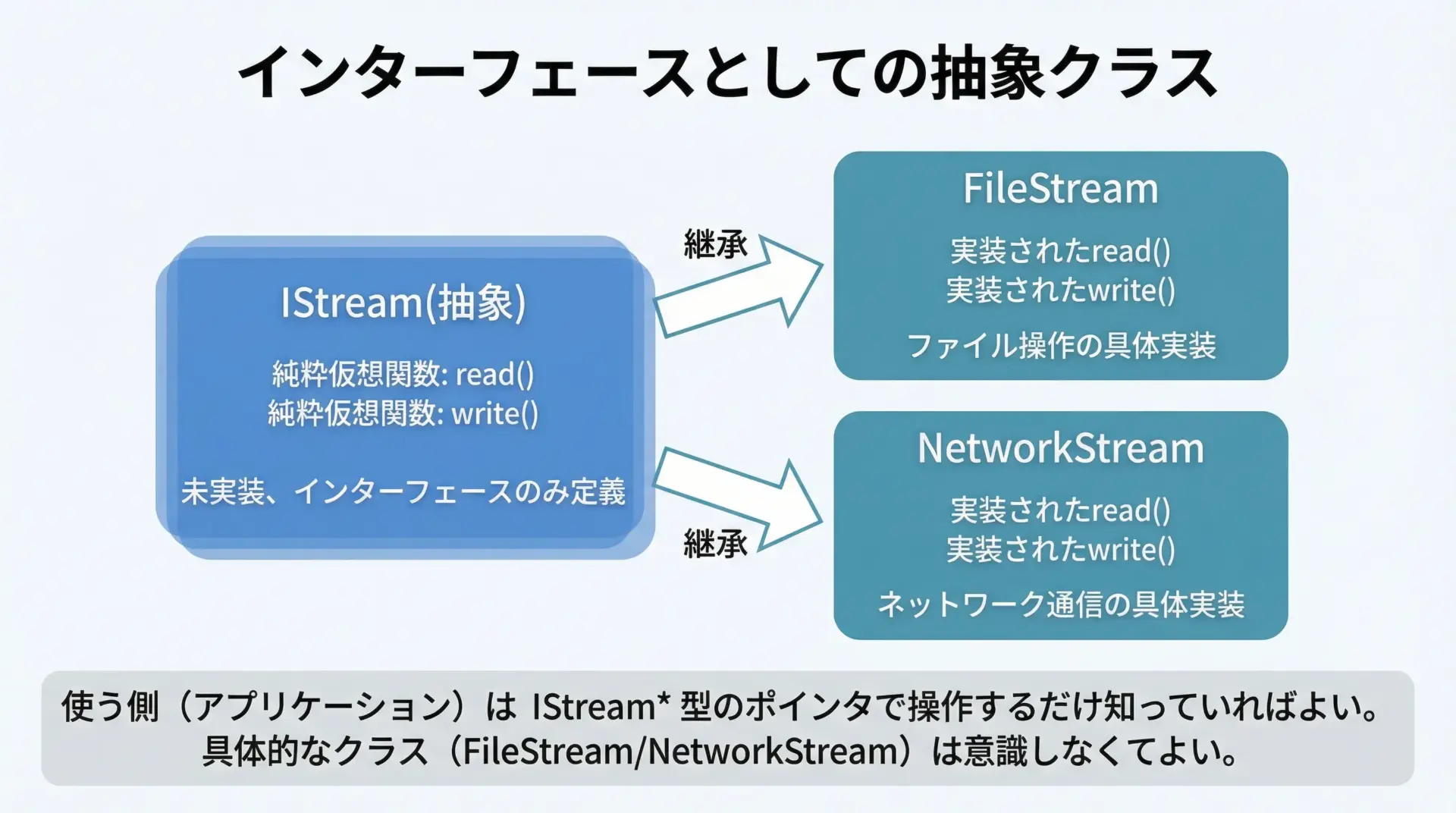

「使う側は共通のインターフェースだけを知っていればよい」という状況で、純粋仮想関数は非常に有用です。

例えば、入出力ストリームを扱う共通のクラスIStreamを作り、そこにread()やwrite()を純粋仮想関数として定義しておきます。

実際の実装はFileStreamやNetworkStreamが担い、使う側はIStream*として扱えば、ファイルかネットワークかを意識せず同じコードで処理できます。

共通処理と「必ず実装させたい」処理を分けたいとき

抽象クラスは、純粋仮想関数だけでなく、通常のメンバ関数やメンバ変数も持てます。

そのため「共通処理は抽象クラス側で実装しつつ、一部だけは各派生クラスに任せる」という設計もよく行われます。

例として、ゲームのキャラクターを表すCharacterクラスを考えます。

#include <iostream>

using namespace std;

// 抽象クラス: キャラクターの基本

class Character {

public:

// テンプレートメソッド的な共通処理

void attack() {

// 共通の前処理

cout << "攻撃準備中..." << endl;

// キャラごとに異なる攻撃方法

doAttack();

// 共通の後処理

cout << "攻撃終了。" << endl;

}

virtual ~Character() = default;

protected:

// 純粋仮想関数: ここだけ派生クラスに任せる

virtual void doAttack() = 0;

};

// 派生クラス: 戦士

class Warrior : public Character {

protected:

void doAttack() override {

cout << "剣で斬りつけた!" << endl;

}

};

// 派生クラス: 魔法使い

class Mage : public Character {

protected:

void doAttack() override {

cout << "火の玉の魔法を唱えた!" << endl;

}

};

int main() {

Warrior w;

Mage m;

cout << "戦士の攻撃:" << endl;

w.attack();

cout << endl;

cout << "魔法使いの攻撃:" << endl;

m.attack();

return 0;

}戦士の攻撃:

攻撃準備中...

剣で斬りつけた!

攻撃終了。

魔法使いの攻撃:

攻撃準備中...

火の玉の魔法を唱えた!

攻撃終了。このように「共通の流れは抽象クラスで定義し、一部の処理だけを純粋仮想関数で派生クラスに強制する」ことができます。

よくある注意点と設計のコツ

デストラクタは仮想関数にしておく

抽象クラスをポインタ経由で扱う場合、デストラクタを仮想関数にしておかないと、delete時に未定義動作を招く可能性があります。

抽象クラスでは、かならず仮想デストラクタを宣言する習慣をつけておきましょう。

class Base {

public:

virtual ~Base() = default; // 仮想デストラクタ

virtual void f() = 0;

};すべての純粋仮想関数を実装しないと、まだ抽象クラス

派生クラスで、基底クラスの純粋仮想関数を1つでも未実装のままにすると、その派生クラスも抽象クラスになり、インスタンス化できません。

コンパイルエラーの原因としてよく出てくるので、「どの純粋仮想関数を実装したか」を常に意識するとよいです。

まとめ

純粋仮想関数は「派生クラスに実装を強制するための、実装を持たない仮想関数」であり、それを1つ以上含むクラスが「抽象クラス」となります。

抽象クラスはインスタンス化できませんが、ポインタや参照を通じて、さまざまな派生クラスを「共通の型」として扱えるようになります。

これにより、ポリモーフィズムを自然に使える設計が可能になります。

インターフェースを明確にしたいときや、共通処理と個別実装をきれいに分けたいときに、純粋仮想関数と抽象クラスを積極的に活用すると、拡張しやすく読みやすいC++コードを書くことができます。