C言語のswitch文は、複数の条件分岐をすっきり書ける強力な構文です。

特にメニュー選択やエラーコード判定など、整数や文字の値によって処理を切り替えたい場面で活躍します。

本記事ではswitch文の基本から、break・default・複数case・実用サンプルまでを、図解とコード例を交えながら丁寧に解説します。

if文との違いや、書き忘れで起こりがちなバグもあわせて理解し、読みやすく安全なswitch文を書けるようになりましょう。

C言語のswitch文とは

switch文の基本構文と使いどころ

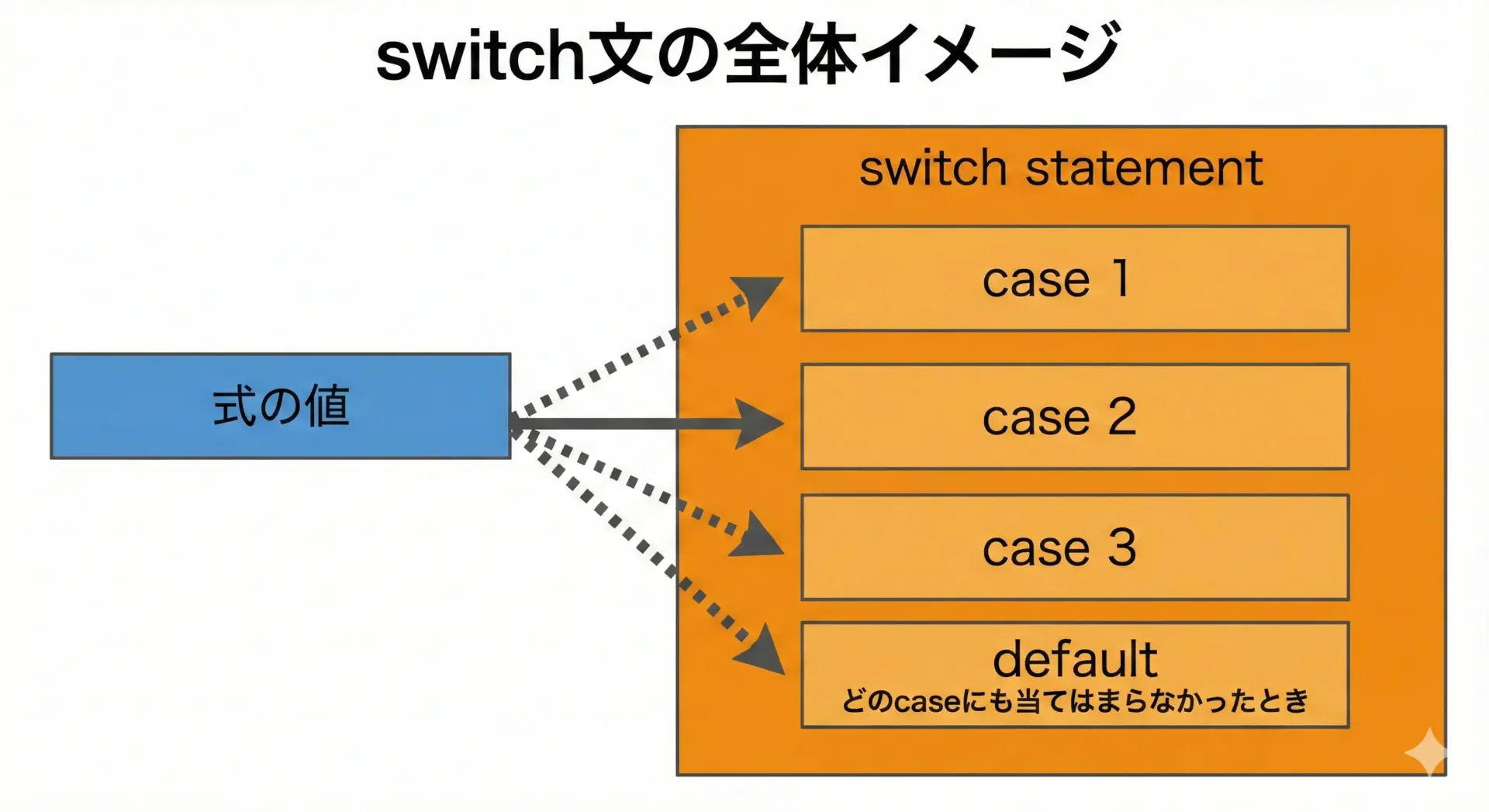

switch文は、1つの式の結果(整数や文字など)に応じて、複数の処理パターンから1つを選ぶための構文です。

典型的な書き方は次のようになります。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int num = 2; // 判定したい値

// switch文の基本構文

switch (num) {

case 1: // num が 1 のとき

printf("num は 1 です。\n");

break; // ここで switch を抜ける

case 2: // num が 2 のとき

printf("num は 2 です。\n");

break;

case 3: // num が 3 のとき

printf("num は 3 です。\n");

break;

default: // どの case にも当てはまらないとき

printf("num は 1〜3 ではありません。\n");

break;

}

return 0;

}num は 2 です。switch文では、式の値と一致するcaseラベルの位置にジャンプし、そこから処理を実行します。

多くの場合は、それぞれのcaseの末尾にbreakを書き、そこでswitch文の処理を終えます。

switch文が活躍する典型的な場面としては、次のようなものがあります。

- メニュー番号(1〜5など)による処理分岐

- エラーコード(0、1、2、…)によるメッセージ表示

- キーボード入力された文字

('a', 'b', 'c')ごとの処理分岐

このように「決まった候補の中から1つを選ぶ」場合にswitch文は非常に読みやすいコードになります。

if文との違いと使い分けのポイント

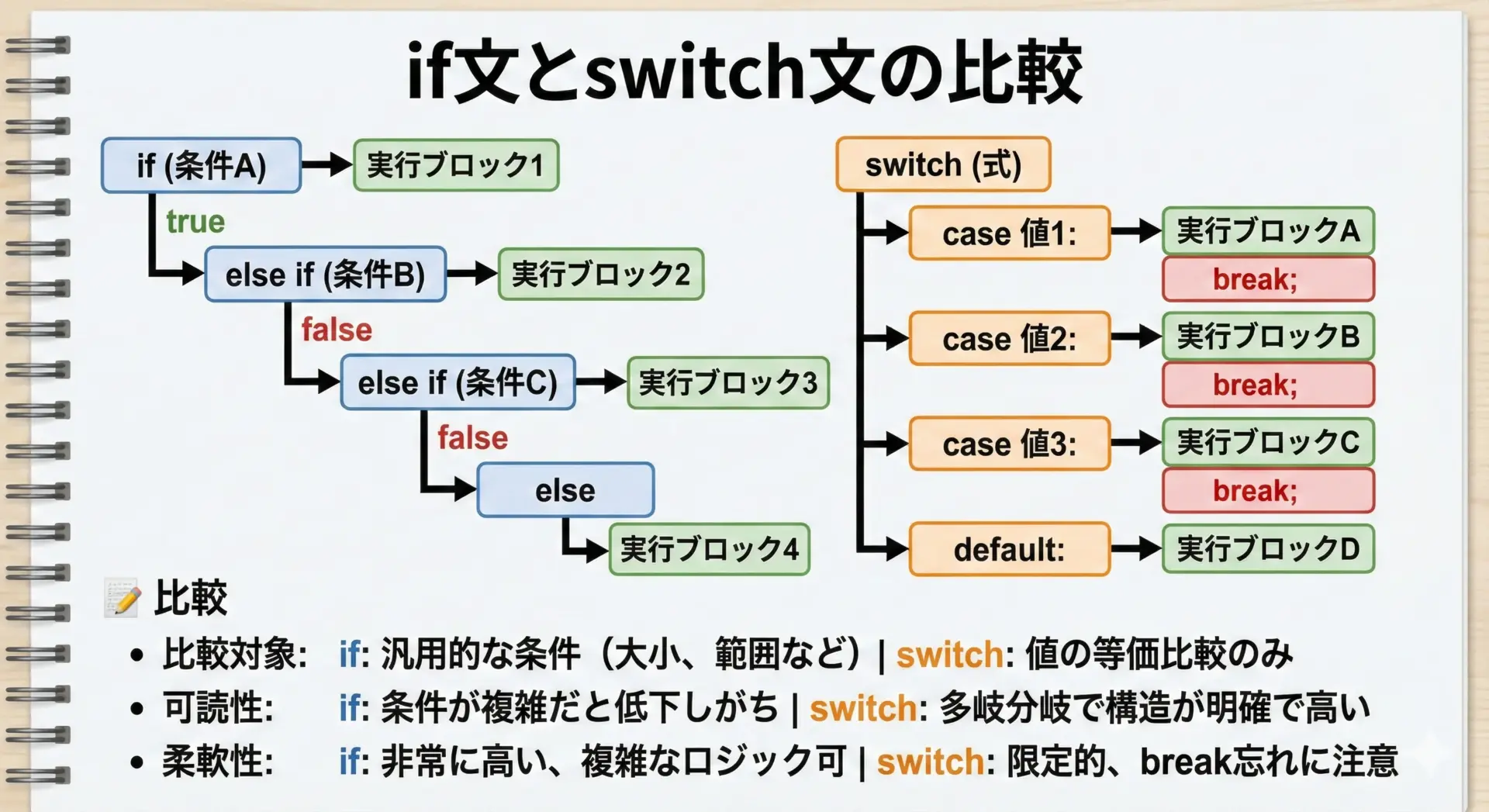

if文とswitch文はどちらも条件分岐を行いますが、得意な分野が異なります。

if文の特徴

if文は、次のような複雑な条件に向いています。

- 範囲比較(cst-code>x < 10 && x >= 3など)

- 複数の条件の組み合わせ

- 浮動小数点(double, float)など、switchでは扱えない型

if (score >= 80) {

printf("合格\n");

} else if (score >= 60) {

printf("追試\n");

} else {

printf("不合格\n");

}switch文の特徴

switch文は、同じ変数(または式)が特定の値に等しいかどうかを判定するのに向いています。

- 候補値がはっきり決まっている(1, 2, 3, …)

- 条件が「等しいかどうか」だけ

- 分岐パターンが多く、if文だと縦長になってしまう

switch (command) {

case 1:

// ...

break;

case 2:

// ...

break;

case 3:

// ...

break;

default:

// ...

break;

}使い分けの目安

範囲や不等号を使うならif文、値の候補が列挙できるならswitch文を使うと覚えておくとよいです。

- 「80点以上なら合格」のように境界で分けたいとき → if文

- 「メニュー1〜4から1つ選ぶ」のように選択肢の番号で分けたいとき → switch文

caseラベルとbreakの基本

caseの書き方と値のルール

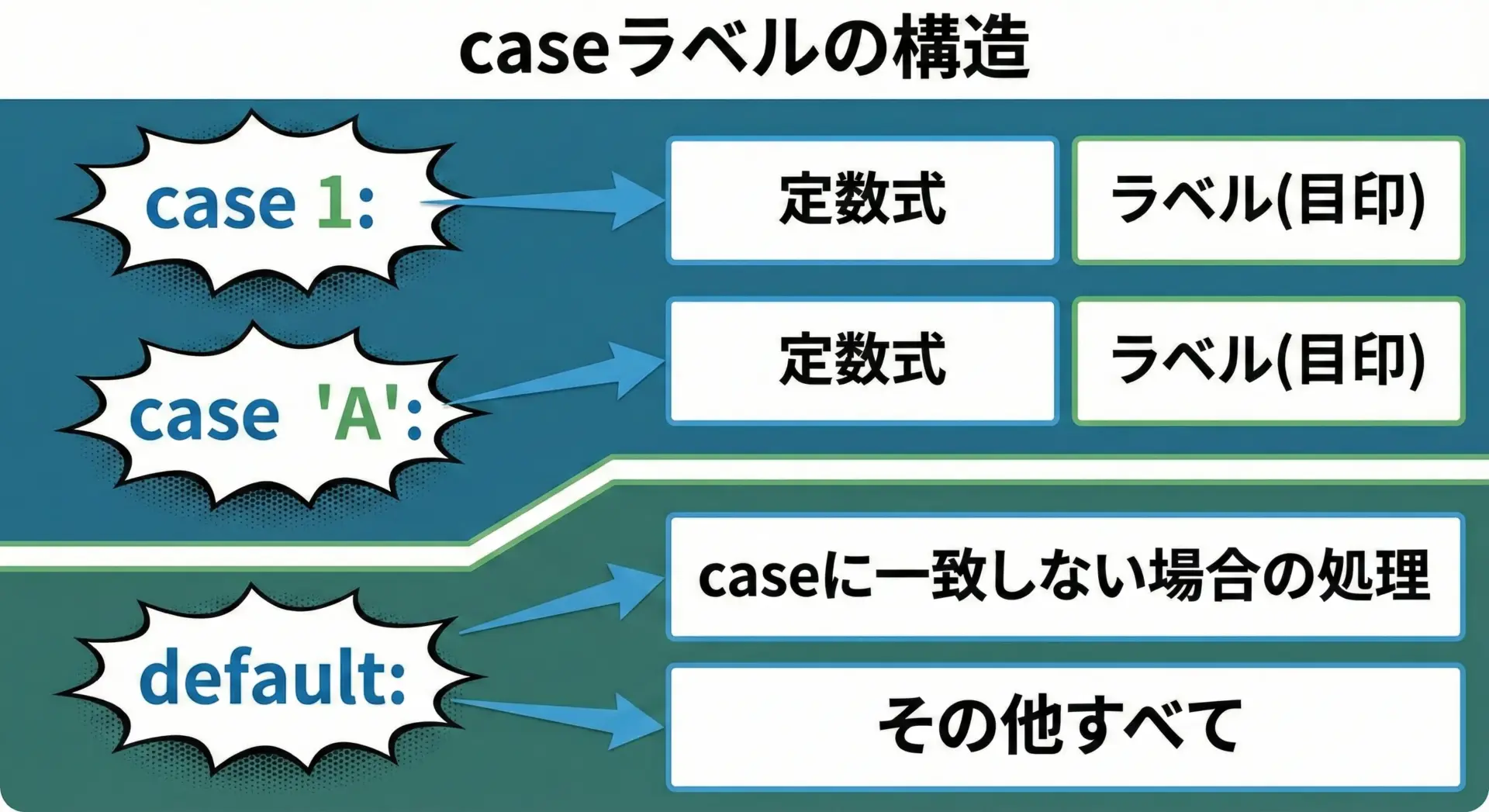

switch文の中には複数のcaseラベルを書き、どの値のときにどの処理を実行するかを指定します。

基本形はcase 定数値:です。

switch (式) {

case 0:

// 式 == 0 のときの処理

break;

case 1:

// 式 == 1 のときの処理

break;

case 2:

// 式 == 2 のときの処理

break;

default:

// どのcaseにも一致しないとき

break;

}caseラベルの値には、次のようなルールがあります。

- 整数型に変換できる定数式のみが使用できます

- リテラル値

0, 1, 2 - 文字リテラル

'A', '0' - 定数マクロ

#defineで定義した値 - 列挙型

enumの列挙子

- リテラル値

- 同じswitch文の中で、同じ値のcaseを2回書くことはできません

たとえば、次のような書き方はエラーになります。

switch (x) {

case 1:

// ...

break;

case 1: // エラー: 同じ値の case が重複

// ...

break;

}breakの役割と書き忘れによる落とし穴

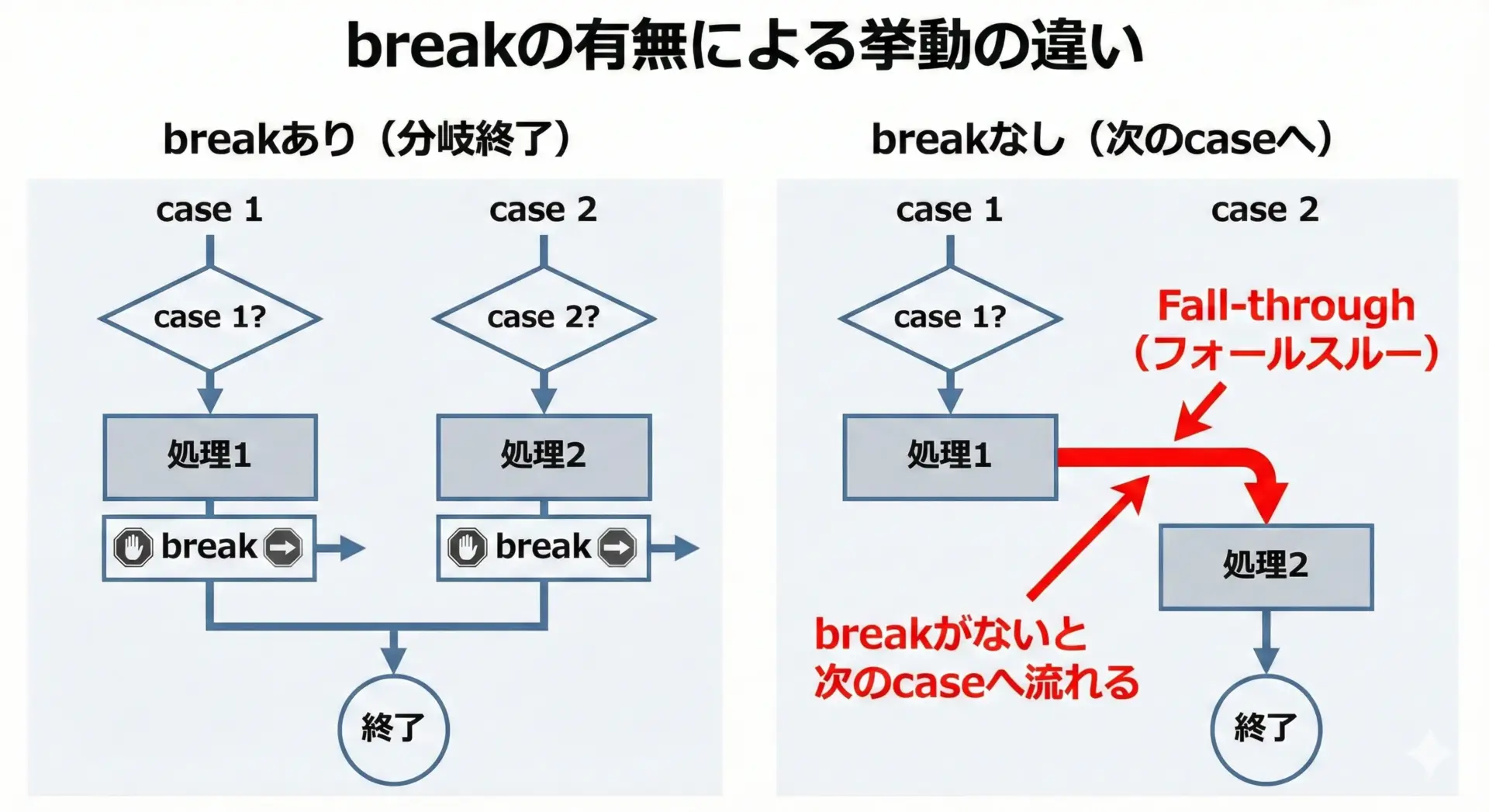

breakは「ここでswitch文を抜ける」という命令です。

多くの場合、各caseの末尾にbreak;を書きます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int x = 1;

switch (x) {

case 1:

printf("case 1\n");

break; // ここで switch を終了

case 2:

printf("case 2\n");

break;

default:

printf("default\n");

break;

}

return 0;

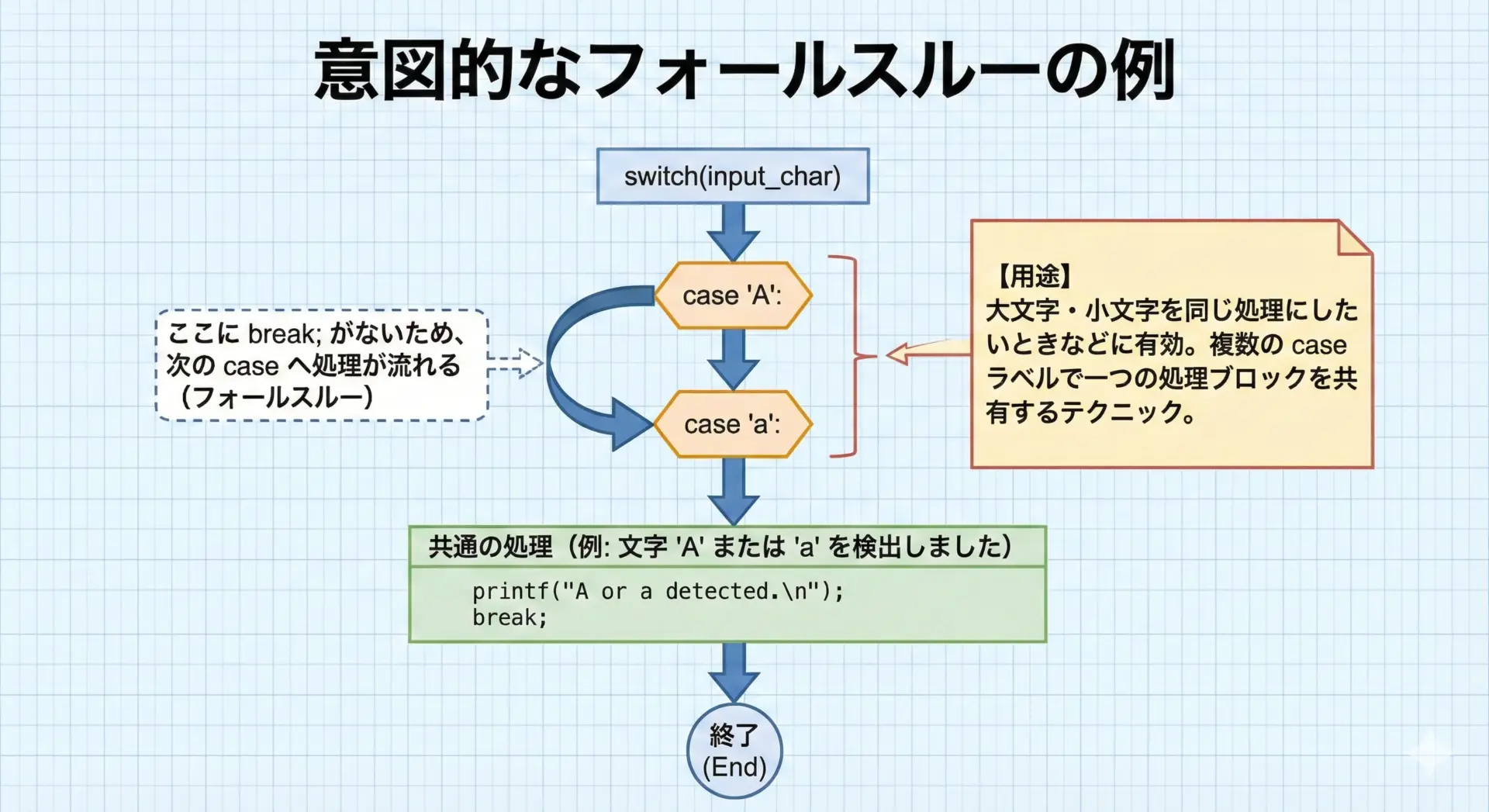

}case 1ここでもしbreakを書き忘れると、次のcaseの処理まで続けて実行されてしまいます。

これをフォールスルー(fall-through)と呼びます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int x = 1;

switch (x) {

case 1:

printf("case 1\n");

// break を書き忘れた!

case 2:

printf("case 2\n");

break;

default:

printf("default\n");

break;

}

return 0;

}case 1

case 2このように、意図しないフォールスルーは典型的なバグの原因になります。

各caseの末尾には必ずbreakを書くことを習慣化すると安全です。

breakをあえて省略するケース

一方で、あえてbreakを書かずにフォールスルーを利用することもあります。

代表的なのは、複数のcaseを同じ処理にまとめたいときです。

#include <stdio.h>

int main(void) {

char c = 'A';

switch (c) {

case 'A':

case 'a': // 'A' と 'a' のどちらも同じ処理

printf("A または a が入力されました。\n");

break;

default:

printf("それ以外の文字が入力されました。\n");

break;

}

return 0;

}A または a が入力されました。このように、同じ処理を共有したい複数のcaseを、breakなしで並べることで、コードの重複を避けられます。

ただし、意図的なフォールスルーを使う場合でも、コメントで「フォールスルーする」ことを明示すると、他の人や未来の自分が読んだときに誤解しにくくなります。

defaultと複数caseの書き方

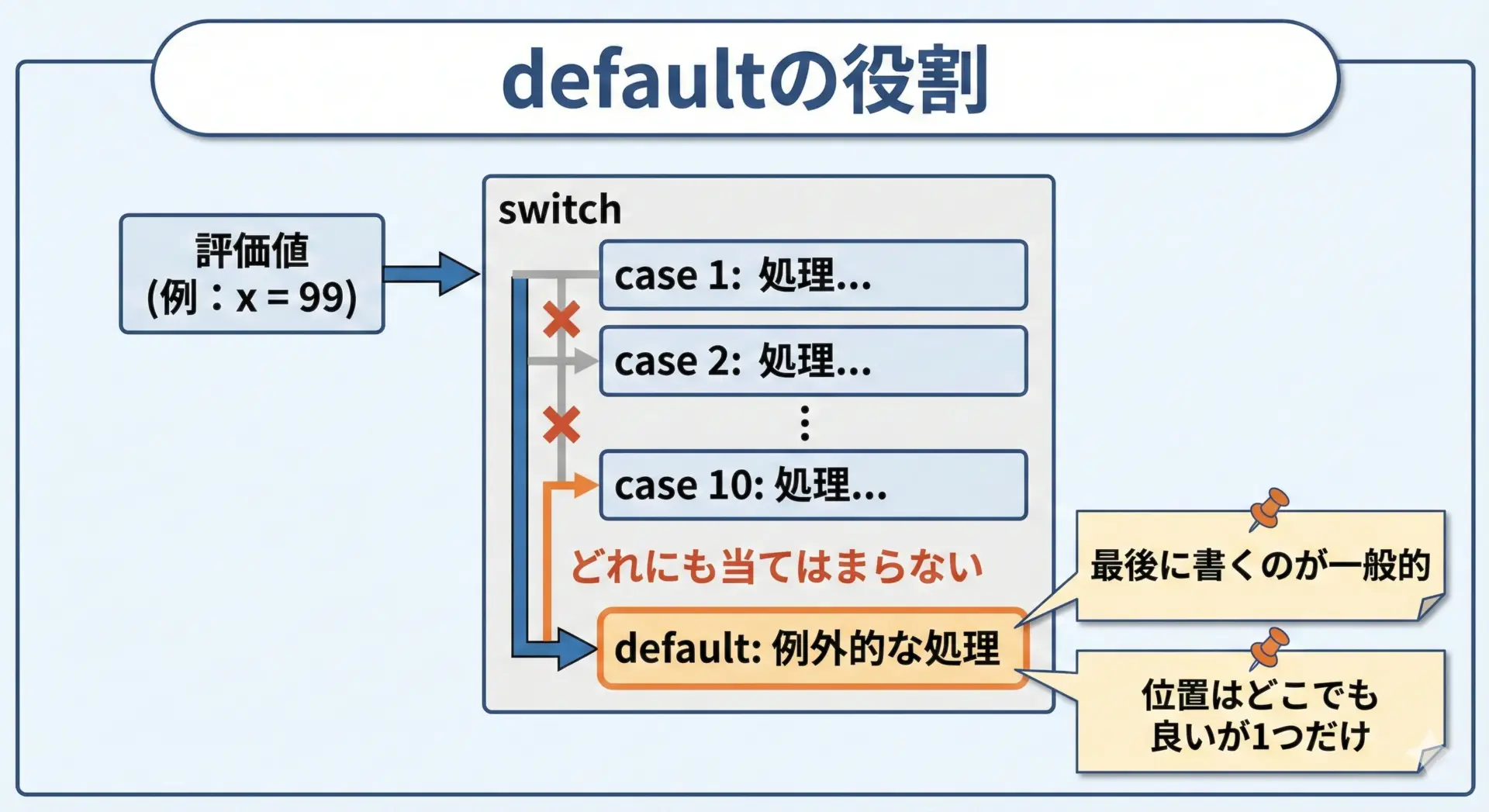

defaultの意味と配置場所のルール

defaultは、どのcaseにも一致しなかったときに実行される「その他」用のラベルです。

書き方は次のようになります。

switch (value) {

case 0:

// ...

break;

case 1:

// ...

break;

default: // 0でも1でもないとき

// ...

break;

}defaultには次のようなルールがあります。

- 1つのswitch文の中に書けるdefaultは1つだけです

- 書く位置はどこでもよいですが、最後に書くのが一般的です

defaultを最後以外の場所に書いた例も、文法的には有効です。

switch (x) {

case 0:

// ...

break;

default: // ここで default

// ...

break;

case 1:

// ...

break;

}ただし、このように書くと読み手を混乱させる可能性が高いので、実務ではほぼ必ず最後に書きます。

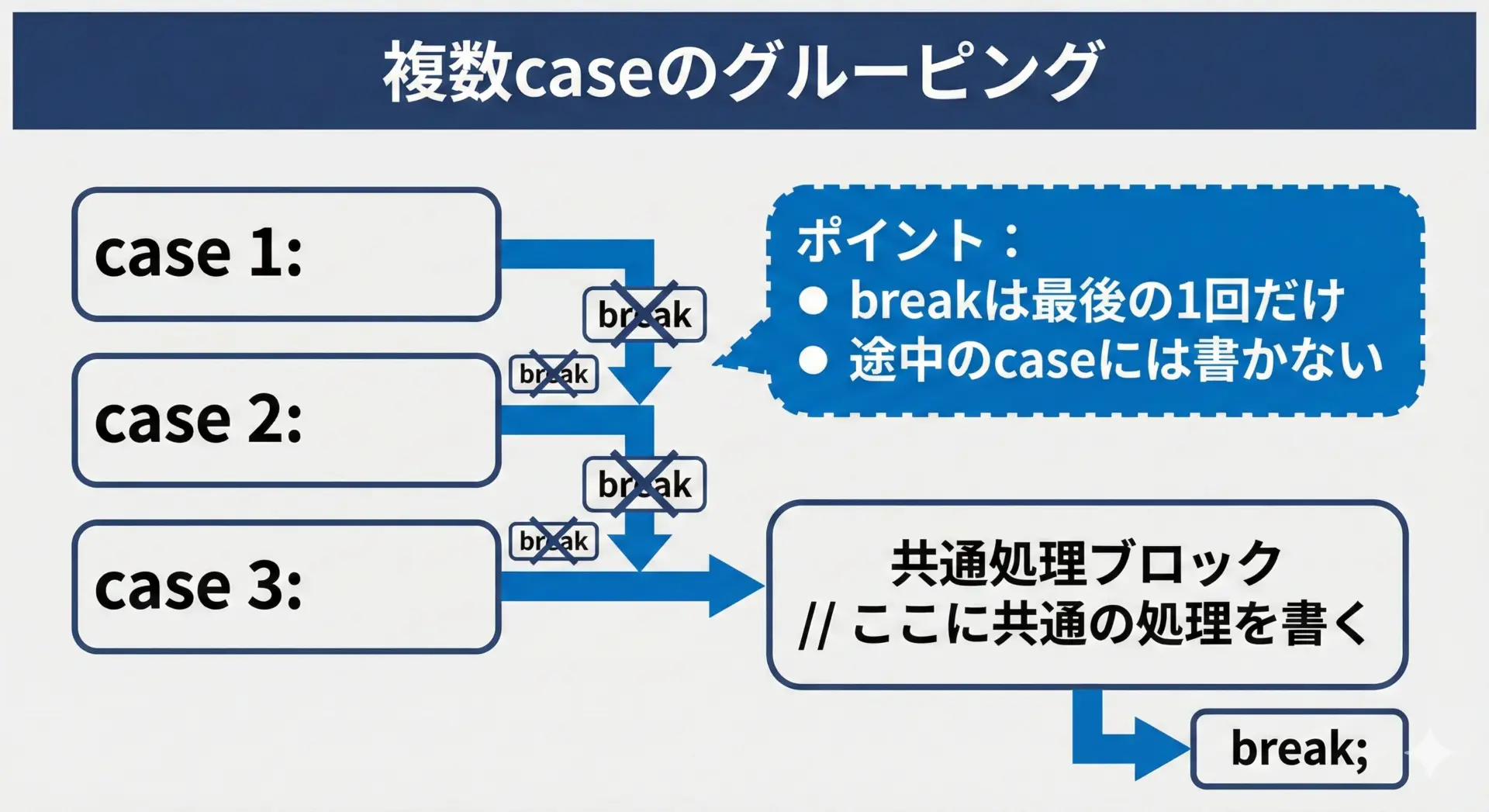

複数のcaseをまとめて処理する書き方

複数のcaseを同じ処理にしたい場合、caseラベルを連続して書き、最後のブロックにだけ処理を書くことで、シンプルにまとめられます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int month = 5;

switch (month) {

case 3:

case 4:

case 5:

printf("春です。\n");

break;

case 6:

case 7:

case 8:

printf("夏です。\n");

break;

case 9:

case 10:

case 11:

printf("秋です。\n");

break;

case 12:

case 1:

case 2:

printf("冬です。\n");

break;

default:

printf("月は 1〜12 を指定してください。\n");

break;

}

return 0;

}春です。ここでは、3,4,5 → 春 / 6,7,8 → 夏 …というように、季節ごとにまとめています。

同じ処理をコピペせずに書けるため、保守性も高くなります。

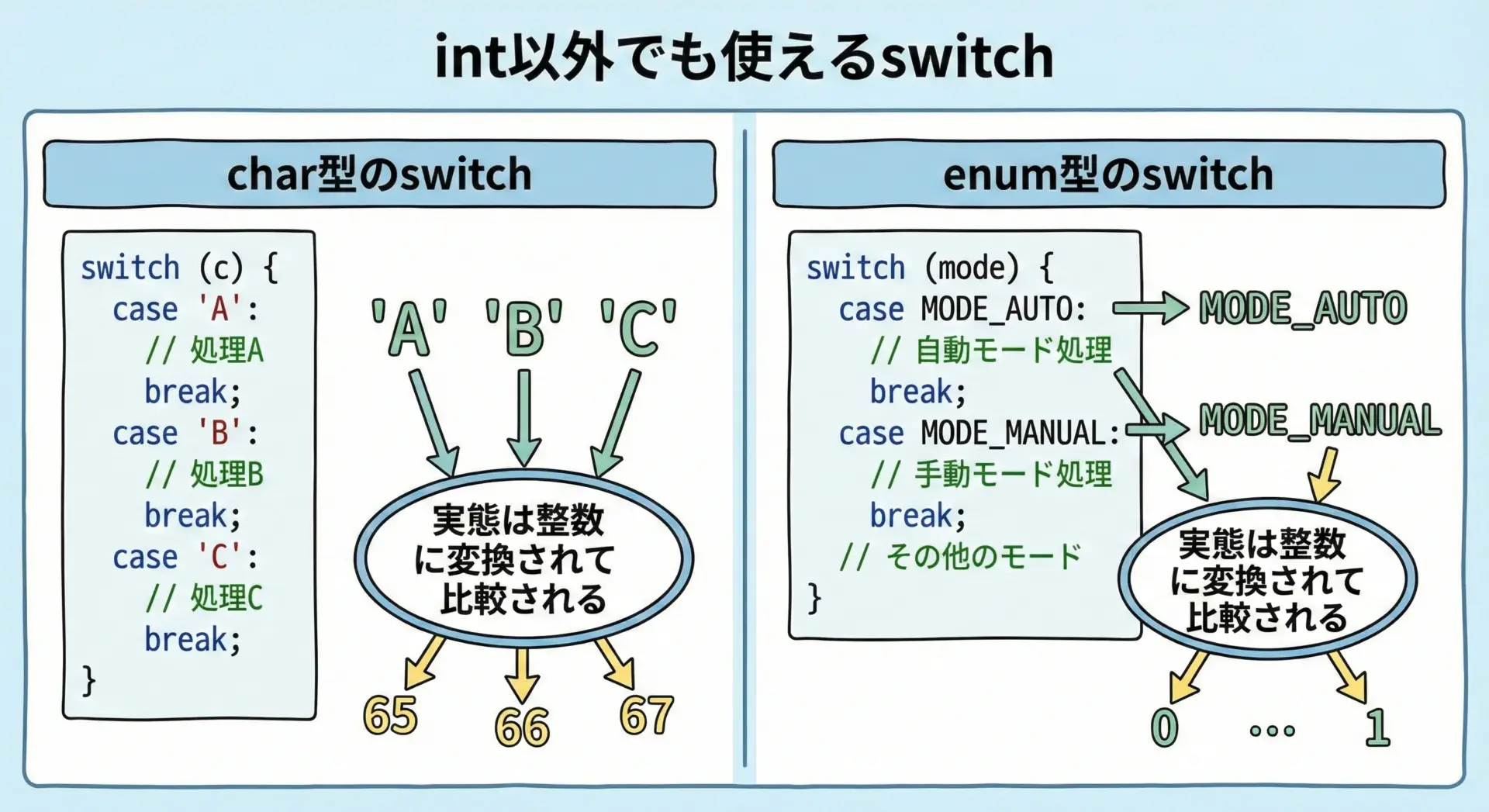

文字(char)や列挙型(enum)を使ったswitch文

switch文でよく使われるのはint型ですが、char型やenum(列挙型)も利用できます。

char型を使った例

#include <stdio.h>

int main(void) {

char op = '+';

switch (op) {

case '+':

printf("足し算をします。\n");

break;

case '-':

printf("引き算をします。\n");

break;

case '*':

printf("掛け算をします。\n");

break;

case '/':

printf("割り算をします。\n");

break;

default:

printf("不正な演算子です。\n");

break;

}

return 0;

}足し算をします。文字リテラル'+'や'A'は、内部的には整数値として扱われるため、switch文で問題なく使用できます。

enum(列挙型)を使った例

enumを使うと、意味のある名前で状態やモードを表現でき、コードの可読性が上がります。

#include <stdio.h>

// 動作モードを表す列挙型

typedef enum {

MODE_AUTO, // 0

MODE_MANUAL, // 1

MODE_TEST // 2

} Mode;

int main(void) {

Mode mode = MODE_MANUAL;

switch (mode) {

case MODE_AUTO:

printf("自動モードです。\n");

break;

case MODE_MANUAL:

printf("手動モードです。\n");

break;

case MODE_TEST:

printf("テストモードです。\n");

break;

default:

// 通常はここには来ない想定だが、安全のために書く

printf("不明なモードです。\n");

break;

}

return 0;

}手動モードです。このようにenum + switchの組み合わせは、状態遷移やモード分岐を表す際にとても便利です。

実用的なswitch文サンプル集

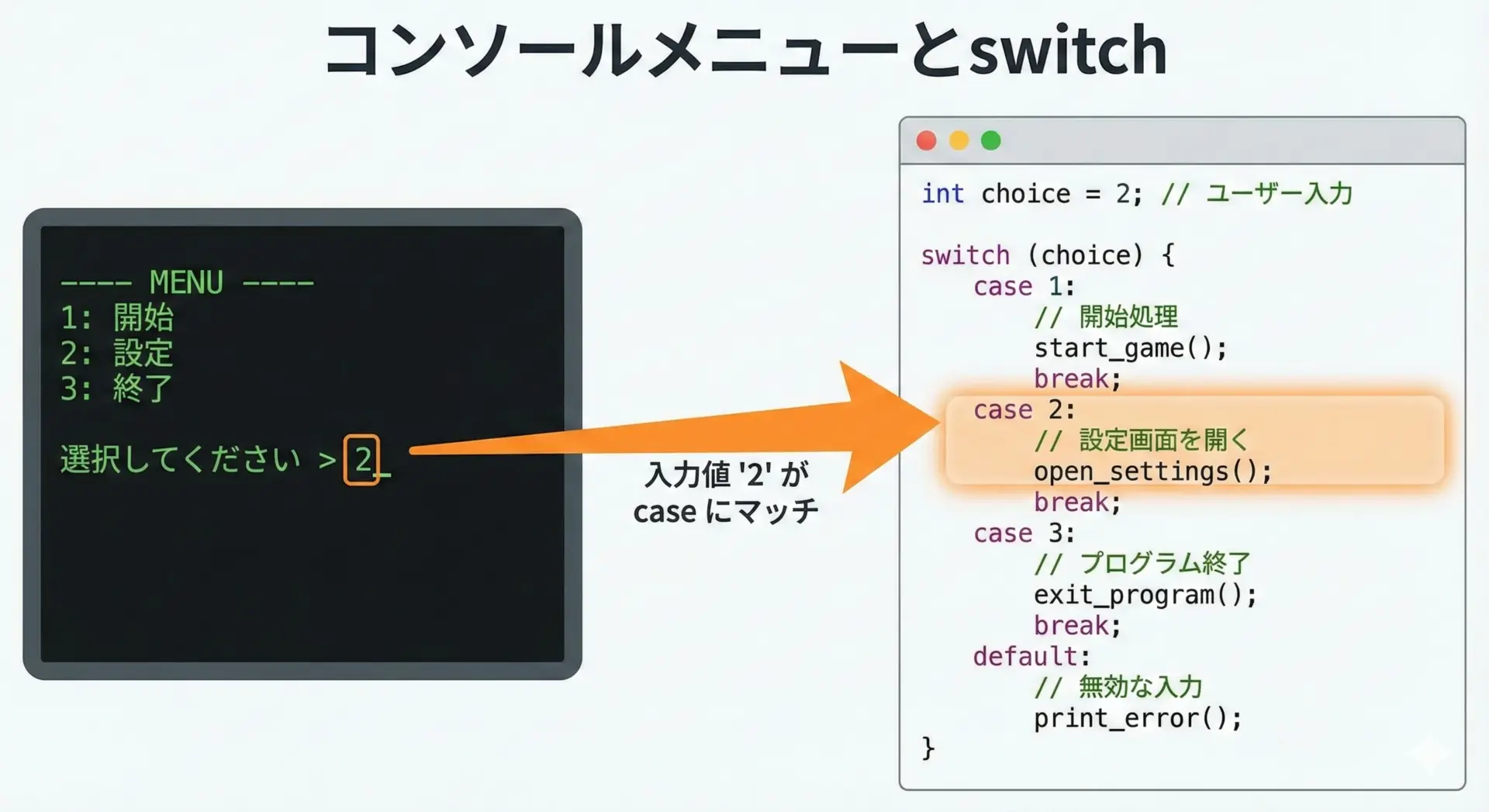

メニュー選択で使うswitch文の例

コンソールプログラムでよくあるのが、数字でメニューを選択させるパターンです。

switch文を使うと、各メニューの処理を見通しよく書けます。

#include <stdio.h>

int main(void) {

int choice;

// メニュー表示

printf("=== メニュー ===\n");

printf("1: 新規ゲーム開始\n");

printf("2: オプション設定\n");

printf("3: 終了\n");

printf("番号を選んでください: ");

scanf("%d", &choice); // ユーザーから番号を読み取る

// 入力された番号に応じて処理を分岐

switch (choice) {

case 1:

printf("新規ゲームを開始します。\n");

// ここにゲーム開始処理を書く

break;

case 2:

printf("オプション設定画面を開きます。\n");

// ここに設定処理を書く

break;

case 3:

printf("プログラムを終了します。\n");

// 終了処理

break;

default:

printf("不正な番号が入力されました。\n");

break;

}

return 0;

}=== メニュー ===

1: 新規ゲーム開始

2: オプション設定

3: 終了

番号を選んでください: 2

オプション設定画面を開きます。このように、メニュー番号と処理内容が1対1で対応しているケースでは、switch文が非常に読みやすくなります。

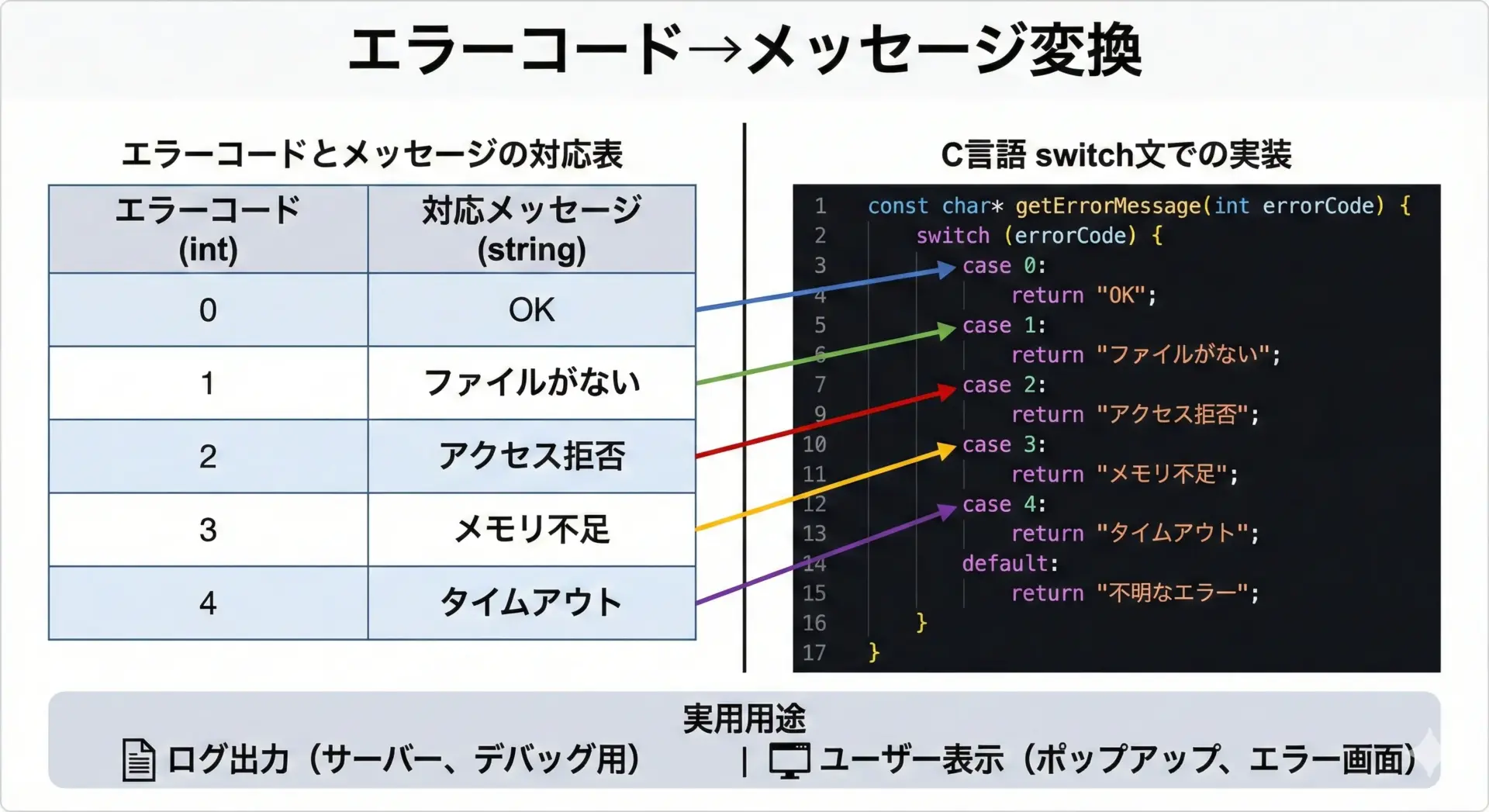

エラーコード分岐に使うswitch文の例

エラーコードが整数で定義されている場合にも、switch文は便利です。

エラーコードとメッセージを一覧で管理できます。

#include <stdio.h>

// 仮のエラーコード定義

#define ERR_OK 0

#define ERR_NOT_FOUND 1

#define ERR_ACCESS_DENY 2

#define ERR_TIMEOUT 3

void print_error_message(int err) {

switch (err) {

case ERR_OK:

printf("エラーは発生していません。\n");

break;

case ERR_NOT_FOUND:

printf("ファイルが見つかりません。\n");

break;

case ERR_ACCESS_DENY:

printf("アクセスが拒否されました。\n");

break;

case ERR_TIMEOUT:

printf("タイムアウトが発生しました。\n");

break;

default:

printf("不明なエラーコードです。(コード: %d)\n", err);

break;

}

}

int main(void) {

print_error_message(ERR_NOT_FOUND);

print_error_message(999); // 未定義のエラーコード

return 0;

}ファイルが見つかりません。

不明なエラーコードです。(コード: 999)定数マクロやenumでエラーコードを定義し、switchで分岐する形にしておくと、コードが整理され、他の人にも意図が伝わりやすくなります。

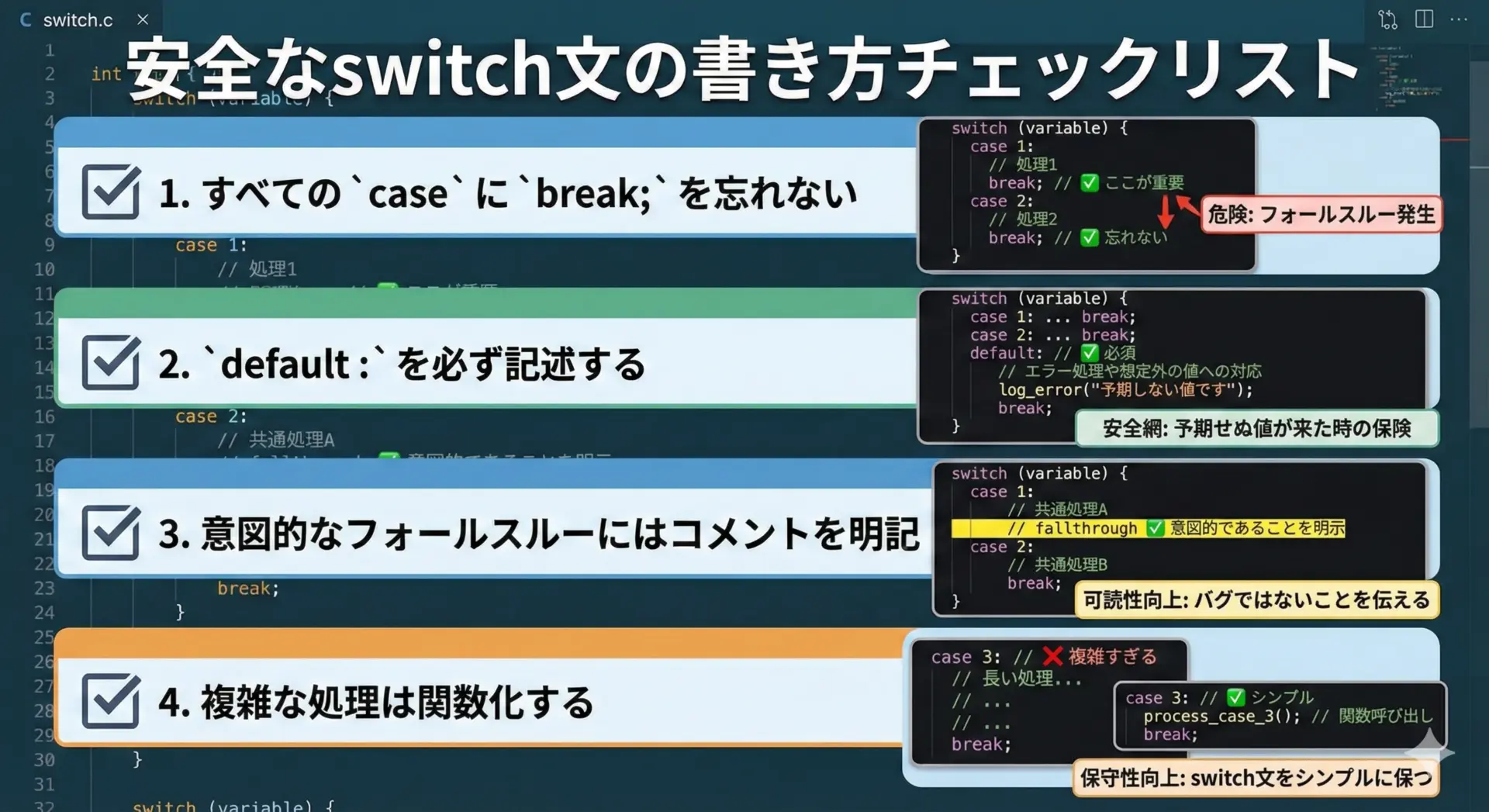

switch文を安全に書くためのベストプラクティス

最後に、switch文を安全かつ読みやすく書くためのポイントを整理します。

1. すべてのcaseの末尾にbreakを書く(意図的な例外を除く)

breakの書き忘れは典型的なバグです。

フォールスルーを使わないのであれば、すべてのcaseの末尾にbreakを付ける習慣を徹底しましょう。

switch (x) {

case 1:

// 処理

break; // 忘れない

case 2:

// 処理

break;

// ...

}2. フォールスルーはコメントで明示する

フォールスルーを意図して使う場合は、コメントで明示することで、読み間違いを防げます。

switch (c) {

case 'A':

// 'A' は 'a' と同じ処理にする

/* fall through */

case 'a':

printf("A または a\n");

break;

}意図的なフォールスルーだけが残るようにすると、コードレビューでも判断しやすくなります。

3. defaultはできる限り用意する

例外や想定外の値を受け取ったときの安全弁として、defaultを用意することが推奨されます。

- 不正な値を検知してエラーメッセージを出す

- ログを出力して原因調査に役立てる

default:

printf("不正な値です。(value = %d)\n", value);

break;「ここには絶対に来ないはず」と思っていても、将来の仕様変更やバグで来てしまう可能性があるため、defaultで安全側に倒しておくのが無難です。

4. enumと組み合わせて使う

状態やモードを整数の「生値」で扱うより、enumで名前を付けてからswitch文で分岐したほうが、コードの意味が明確になります。

typedef enum {

STATE_INIT,

STATE_RUNNING,

STATE_STOPPED

} State;

void handle_state(State s) {

switch (s) {

case STATE_INIT:

// 初期化処理

break;

case STATE_RUNNING:

// 実行中処理

break;

case STATE_STOPPED:

// 停止中処理

break;

default:

// 想定外の状態

break;

}

}このようにenumと組み合わせることで、状態の追加・削除があっても追いやすい構造になります。

5. 条件が複雑になりすぎる場合はif文や他の構造も検討する

switch文は単純な比較には強いですが、範囲比較や複合条件には向きません。

そのような場合は、if文に切り替えたり、関数ポインタや表駆動など別の設計を検討することも大切です。

まとめ

switch文は、「1つの値」によって処理を切り替える場面で非常に有効な構文です。

if文との違いを理解し、caseラベル・break・defaultの役割を正しく押さえることで、読みやすく安全なコードを書けるようになります。

特に「すべてのcaseにbreakを書く」「defaultを用意する」「意図的なフォールスルーにはコメント」という3点を意識しておくと、バグの少ないswitch文を実現できます。

メニュー選択やエラーコード分岐など、実用的な場面で積極的にswitch文を活用し、C言語の条件分岐を一段階レベルアップさせていきましょう。